i

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL KELAUTAN 2016

Science-Technology Based Marine and Fisheries Development for Sustainability

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

ii

Science-Technology Based Marine and Fisheries Development for Sustainability

Penanggung Jawab:

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian

Universitas Trunojoyo Madura

Editor:

Wahyu Andy Nugraha Aries Dwi Siswanto

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2016

iii

Katalog dalam Terbitan

Prosiding Seminar Nasional Kelautan 2016

Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

viii + 338 hlm.; 21x29,7 cm

ISBN: 978-602-19131-4-7

Editor : Wahyu Andy Nugraha Aries Dwi Siswanto Layouter : Wahyu Andy Nugraha Cover Design : Saifuddin

Penerbit : Fakultas Pertanian

Program Studi Ilmu Kelautan

Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO Box. 2 Kamal Bangkalan Telp : 031-3013234

Fax : 031-3011506

iv

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga dapat hadir dalam rangka untuk mengikuti Seminar Nasionai Prodi Ilmu Kelautan UTM Rabu, 27 Juli 2016.

Dalam rangka melanjutkan tradisi intelektual, program studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 ini menyelenggarakan Seminar Nasional Kelautan dengan tema “Science-Technology Based Marine and Fisheries Development for

Sustainability”. Seminar ini dimaksudkan sebagai ajang untuk diseminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dari para peneliti dan akademisi bidang kelautan dan perikanan dari seluruh Indonesia.

Prosiding seminar nasional ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan yang sudah diseminarkan agar dapat digunakan oleh semua kalangan dalam pengembangan ilmu kelautan dan perikanan di Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang terdiri dari rekan-rekan dosen, PLP dan mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan UTM yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Saya mewakili seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Bangkalan, 16 Agustus 2016 Ketua Pelaksana

Wahyu Andy Nugraha

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

STUDI JUVENIL KARANG YANG MENEMPEL PADA RUMPON BUATAN DI PERAIRAN PULAU MANDANGIN, KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR

Mahmud, Oktiyas Muzaki Luthfi

1-5

ANALISIS BEBERAPA ASPEK BIOLOGI KEPITING BAKAU (Scylla serrata) DI PERAIRAN SUKOLILO, PANTAI TIMUR SURABAYA

Yusrudin

6-10

ANALISIS BERAT DAGING DAN IKG (INDEKS KEMATANGAN GONAD) TIRAM Crassostrea iredalei BERDASARKAN FASE BULAN

Dini Febby Priyantini, Diana Arfiati, Andi Kurniawan

11-17

PERSENTASE PENUTUPAN DAN TIPE LIFE FORM TERUMBU KARANG DI PULAU MANDANGIN KABUPATEN SAMPANG

Fahror Rosi, Insafitri, Makhfud Effendy

18-25

LAJU PERTUMBUHAN KARANG PORITES SP. PADA SUBSTRAT YANG BERBEDA DI PULAU GILI RAJEH KABUPATEN SUMENEP

Moh. Imron Faqih, Mahfud Effendy, Insafitri

26-32

KARBON ORGANIK DI BAWAH PERMUKAAN TANAH PADA KAWASAN REHABILITASI MANGROVE, TAMAN HUTAN RAKYAT NGURAH RAI, BALI

I Gst. Agung Indah Mahasani, I Wayan Gede Astawa Karang, I Gede Hendrawan

33-42

DISTRIBUSI UKURAN KARANG PORITES SEBAGAI PENYUSUN UTAMA MIKROATOL DI DAERAH RATAAN TERUMBU (REEF FLAT) PERAIRAN KONDANG MERAK KABUPATEN MALANG

Kuncoro Aji, Oktiyas Muzaky Luthfi

43-47

KARAKTERISTIK MINYAK IKAN MURNI SARDIN (Sardinella sp.) DAN CUCUT (Centrophorus sp.) SEBAGAI BAHAN SUPLEMEN MAKANAN KAYA OMEGA-3 DAN SQUALEN

Sugeng Heri Suseno, Muhamad Musbah, Nilam Puspa Ruspatti

48-56

KAJIAN KONSTRUKSI DAN LOKASI JARING WARING TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TERPERANGKAP IKAN HIU PAUS (Rhincodon typus) DI SELAT MADURA

Mochamad Arief Sofijanto, Dwi Ariyoga Gautama, Bagus Ramadhan, Fernandes Kambu, Ananda R Taruna

57-63

RASIO JENIS KELAMIN DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN TONGKOL (Euthynnus Affinis) YANG TERTANGKAP OLEH PUKAT CINCIN DENGAN LAMPU SETAN DI PERAIRAN LAMONGAN

Mochamad Arief Sofijanto, Risti Kristina, Hari Subagio

64-69

LAJU PERTUMBUHAN KARANG JENIS GONIASTREA SP DI KEDALAMAN BERBEDA DI PULAU MANDANGIN SAMPANG

Wildanun Mukholladun, Insafitri, Makhfud Effendy

70-74

PENAMBAHAN KOMBINASI BAYAM DAN AIR KAPUR PADA PAKAN UNTUK MEMPERCEPAT DURASI MOULTING KEPITING BAKAU (Scylla Serrata) JANTAN

Sumaryam, Muhammad Hayatul Fauzi

75-81

vi

KARAKTERISTIK DAN PENGARUH ARUS TERHADAP AKUMULASI LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA SEDIMEN DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

Ani Ma’rifah, Aries Dwi Siswanto, Agus Romadhon

82-88

KAJIAN PARAMETER OSEANOGRAFI DAN PERBANDINGAN KONSENTRASI LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DI PERAIRAN MENGARE GRESIK DAN PULAU TALANGO BAGIAN UTARA, MADURA

Aprilia Suryanti, Aries Dwi Siswanto, Agus Romadhon

89-94

STUDI DAN PENGARUH KONSENTRASI NITRAT TERHADAP KLOROFIL-A DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

M. Habibi Syaifullah Akbar, Aries Dwi Siswanto, Muhammad Zainuri

95-101

KARAKTERISTIK PASANG SURUT DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

Mifroul Tina Khotip, Aries Dwi Siswanto, Insafitri

102-108

KARAKTERISTIK GELOMBANG DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

Syaifuddin, Aries Dwi Siswanto, Zainul Hidayah 109-114

KANDUNGAN ZAT PADAT TERSUSPENSI (TOTAL SUSPENDED SOLID) DI PERAIRAN KABUPATEN BANGKA

Umroh, Aries Dwi Siswanto, Ary Giri Dwi Kartika

115-119

STUDI DAN HUBUNGAN ARUS TERHADAP SEBARAN DAN FLUKTUASI NUTRIEN (N DAN P) DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

Wiwid Prahara Agustin, Agus Romadhon, Aries Dwi Siswanto

120-125

JENIS SEDIMEN PERMUKAAN DI EKOSISTEM TERUMBU KARANG PULAU GILI LABAK KABUPATEN SUMENEP

Septian Dwi Suryantya Putra, Aries Dwi Siswanto, Insafitri

126-133

TSUNAMI MENTAWAI 25 OKTOBER 2010 (SIMULASI COMCOT 1.7) DAN DAMPAKNYA KINI TERHADAP PANTAI BARAT MENTAWAI

Herdiana Mutmainah, Dominika Wara Christiana, Gunardi Kusumah

134-150

DISTRIBUSI SPASIAL SUHU PERMUKAAN LAUT DI PERAIRAN SUMATERA BARAT DIKAITKAN DENGAN KEJADIAN INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) PADA MUSIM PERALIHAN (AGUSTUS-OKTOBER) (STUDI KASUS: PULAU PASUMPAHAN DAN SIBONTA)

Ulung Jantama Wisha, Try Al Tanto, Ilham

151-158

EKSTRAKSI GARIS PANTAI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT DI PESISIR TENGGARA BALI (STUDI KASUS KABUPATEN GIANYAR DAN KLUNGKUNG)

I Nengah Jaya Nugraha, I Wayan Gede Astawa Karang, I.G.B. Sila Dharma

159-166

HUBUNGAN KANDUNGAN NATRIUM CHLORIDA (NaCl) DAN MAGNESIUM (Mg) DARI GARAM RAKYAT DI PULAU MADURA

Muhammad Zainuri, Khoirul Anam, Aliffia Putri Susanti

167-172

VARIASI KONDISI AIRTANAH SEBAGIAN PESISIR KABUPATEN REMBANG KAITANNYA DENGAN BENTUKLAHAN

Theresia Retno Wulan, Wiwin Ambarwulan, Etik Siswanti, Edwin Maulana, I Wayan Wisnu Yoga Mahendra, Dwi Sri Wahyuningsih

173-179

KESESUAIAN EKOWISATA SELAM DI PULAU MANDANGIN KABUPATEN SAMPANG

Firman Farid Muhsoni

180-188

vii

REKAYASA TEKNOLOGI POLIKULTUR IKAN UDANG VANNAMEI (Litopenaeus Vannamei) DAN IKAN BANDENG (Chanos chanos Forskal) BERBASIS PENGGUNAAN PAKAN BUATAN YANG DIPERKAYA VITAMIN C UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN DAN KELULUSHIDUPAN DALAM MENUNJANG AGROMINA KOTA PEKALONGAN

Istiyanto Samidjan, Diana Rachmawati

189-201

REKAYASA TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN GABUS MELALUI PERKAWINAN SILANG INDUK IKAN GABUS (Channa striatus) DARI PERAIRAN RAWA PENING DENGAN INDUK DARI PERAIRAN UMUM UJUNG PANGKAH UNTUK MENGHASILKAN BENIH UNGGUL DENGAN PENDEKATAN KARAKTERISTIK GENETIK MIKROSATELIT

Istiyanto Samidjan, Diana Rachmawati, Agus Indarjo

202-208

PEMODELAN DINAMIKA SISTEM EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI PESISIR SELAT MADURA (STUDI KASUS KONVERSI LAHAN GARAM TRADISIONAL MENJADI LAHAN GARAM GEOMEMBRAN)

Zainul Hidayah

209-215

KAJIAN KORELASI ANTARA TINGGI TERBANG DAN RESOLUSI FOTO UDARA HASIL AKUSISI DENGAN UAV DI KAWASAN PESISIR (STUDI KASUS:

PEMOTRETAN DI KANTOR PARANGTRITIS GEOMARITIME SCIENCE PARK) Anggara Setyabawana Putra, Wiwin Ambarwulan, Edwin Maulana, Theresia Retno Wulan, Nita Maulia, Mega Dharma Putra, Dwi Sri Wahyuningsih, Farid Ibrahim, Tri Raharjo

216-225

MEMANFAATKAN LIMBAH GARAM UNTUK KESEHATAN MANUSIA DAN HEWAN

Iwan Setyabudi, Herry Agoes Hermadi 226-231

UJI AKURASI DATA UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) FOTO UDARA DI KAWASAN PANTAI PELANGI, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL

Theresia Retno Wulan, Wiwin Ambarwulan, Anggara Setyabawana Putra, Edwin Maulana, Nita Maulia, Mega Dharma Putra, Dwi Sri Wahyuningsih, Farid Ibrahim, Tri Raharjo

232-240

PERANCANGAN KAPAL ANGKUT IKAN HIDUP (KAIH) UKURAN 300 GT SISTEM TERBUKA UNTUK IKAN KERAPU

Yulia Ayu Nastiti, Alam Baheramsyah, Sutopo Purwono Fitri

241-248

KELANGKAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KEMISKINAN NELAYAN:

MASALAH KEBUDAYAAN ATAU AKIBAT DARI PENETRASI KAPITALISME?

Kusnadi

249-254

EFEKTIVITAS UPAYA MITIGASI ABRASI BERBASIS EKOSISTEM DI KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dwi Sri Wahyuningsih, Edwin Maulana, Theresia Retno Wulan, Wiwin Ambarwulan, Mega Dharma Putra, Farid Ibrahim, Zheni Setyaningsih, Anggara Setyabawana Putra

255-260

MITIGASI BENCANA BERBASIS POTENSI WISATA, STUDI KASUS: PANTAI PANDAWA, DESA KUTUH, KECAMATAN KUTU SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

Theresia Retno Wulan, Wiwin Ambarwulan, Dwi Sri Wahyuningsih, Edwin Maulana, Tri Raharjo, Farid Ibrahim, Mega Dharma Putra, Zheni Setyaningsih, Erwin Isna Megawati

261-266

STRATEGI PENGHIDUPAN MASYARAKAT PADA PERIODE KRISIS BENCANA BANJIR PADA LAHAN PERTANIAN DI PESISIR KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS: MASYARAKAT DUSUN DEPOK, DESA PARANGTRITIS, KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Theresia Retno Wulan, Edwin Maulana,Nita Maulia, Wiwin Ambarwulan, Tri Raharjo, Farid Ibrahim, Mega Dharma Putra, Dwi Sri Wahyuningsih, Zheni Setyaningsih

267-275

viii

KAJIAN POTENSI PENGEMBANGAN MANGROVE DI PESISIR PUGER KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR, INDONESIA

Anita Dewi Moelyaningrum, Ellyke, Rahayu S Pujiati, Khoiron

276-284

APLIKASI TEKNOLOGI ENZIM PROTEASE PAPAIN DALAM PAKAN BUATAN SEBAGAI PEMACU PERTUMBUHAN UPAYA PERCEPATAN PRODUKSI LELE SANGKURIANG DI KAWASAN KAMPUNG LELE DESA WONOSARI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK

Diana Rachmawati, Johannes Hutabarat, Istiyanto Samidjan

285-289

ANALISIS HISTOPATOLOGI OTOT IKAN MAS (Cyprinus carpio) YANG TERINFEKSI KOI HERPES VIRUS (KHV) PADA KOLAM PEMELIHARAAN IKAN MAS

Zulfa Rahmawati, Uun Yanuhar, Diana Arfiati

290-294

KUALITAS PENGOLAHAN IKAN KAYU DI KABUPATEN SIKKA

Diani Susanti Liufeto, Y. S. Darmanto, Tri Winarni Agustini 295-300 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI POLIKULTUR IKAN NILA MERAH LARASATI

(Oreochromis Nilaticus) DAN IKAN BANDENG (Chanos chanos Forskal) BERBASIS PENGGUNAAN PROBIOTIK UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN DAN KELULUSHIDUPAN DALAM MENUNJANG AGROMINA KOTA PEKALONGAN

Istiyanto Samidjan, Diana Rachmawati, Agus Indarjo, Hadi Panggono

301-309

PENINGKATAN RASIO EFISIENSI PROTEIN, PERTUMBUHAN DAN KELULUSHIDUPAN UDANG WINDU (Penaeus monodon) MELALUI PENAMBAHAN ENZIM FITASE DALAM PAKAN BUATAN

Diana Rachmawati, Istiyanto Samidjan, Heryoso Setiyoso

310-315

KAJIAN KANDUNGAN HITAMIN IKAN CAKALANG (Katuswonus Pelamis) SEGAR DAN ASAP PADA UNIT PENGOLAHAN IKAN ASAP DI KOTA AMBON

Christy Radjawane, Y. S. Darmanto, Fronthea Swastawati

316-320

SUBSTITUSI TEPUNG IKAN DENGAN TEPUNG CACING TANAH (Lumbricus Rubellus) DALAM PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN KERAPU MACAN (Epinephelus Fuscoguttatus)

Diana Rachmawati, Istiyanto Samidjan, Sarjito

321-327

ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH IKAN TAWES (Barbonymus gonionotus) DARI BENDUNG ROLAK SONGO HILIR SUNGAI BRANTAS

Zahrotun Nasichah, Putut Widjanarko, Andi Kurniawan, Diana Arfiati

328-333

IDENTIFIKASI SPESIES ALGA KOMPETITOR Eucheuma cottonii PADA LOKASI YANG BERBEDA DI KABUPATEN SUMENEP

Moh Hadi Hosnan, Apri Arisandi, Hafiludin

334-338

33

KARBON ORGANIK DI BAWAH PERMUKAAN TANAH PADA KAWASAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE, TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI, BALI

I Gst. Agung Indah Mahasani, I Wayan Gede Astawa Karang, I Gede Hendrawan

Faculty of Marine Science and Fisheries, Udayana University, Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia e-mail: indahmahasani@gmail.com

ABSTRAK

Hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan yang terjadi di sebagian besar sepanjang garis pantai tropis dan subtropis. Secara ekologis mangrove berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon, dengan sebagian besar dialokasikan di bawah permukaan tanah.

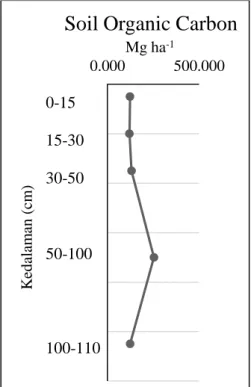

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : (1) Mengetahui simpanan karbon organik dibawah permukaan tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali dan (2) Mengetahui variasi secara vertikal simpanan karbon organik yang tersimpan dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah loss on ignition (LOI). Total simpanan kandungan karbon organik di dalam tanah kawasan rehabilitasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah 42,625,842.79 Mg C. Rata – rata simpanan karbon organik secara vertikal pada kawasan rehabilitasi mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai berfluktuasi, pada lapisan permukaan (0-15 cm) nilai karbon organik sebesar 123.503 ± 37.281 Mg ha-1, pada lapisan kedua (15-30 cm) nilai karbon organik sebesar 120.313 ± 47.279 Mg ha-1, pada lapisan ketiga (30-50 cm) nilai karbon organik sebesar 131.684 ± 50.685 Mg ha-1, pada lapisan keempat (50-100 cm) nilai karbon organik sebesar 254.029 ± 60.502 Mg ha-1, dan pada lapisan terakhir (100-110 cm) nilai karbon organik sebesar 123.708 ± 40.027 Mg ha-1. Kata Kunci: Karbon Organik, LOI, Mangrove, Rehabilitasi, Variasi Vertikal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumberdaya alam Indonesia adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove di Indonesia sangat luas yakni berkisar 2,5 juta – 4,25 juta ha, dan ini diakui oleh dunia bahwa Indonesia mempunyai luas ekosistem mangrove terluas di dunia (21% luas mangrove dunia) (Santoso, 2005). Bali merupakan daerah yang memiliki potensi terbesar ekosistem hutan mangrove. Ada tiga kawasan mangrove yang luas di Pulau Bali, yaitu pertama terletak di sepanjang Teluk Benoa yang sering disebut Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali (Tahura Ngurah Rai) dengan luas 1373,5 ha termasuk Pulau Serangan, kedua Taman Nasional Bali Barat (Menjangan) dengan luas sebesar 602 ha, dan yang terakhir adalah di Nusa Lembongan seluas 202 ha (Widagti et al., 2011).

Tahura Ngurah Rai merupakan ekosistem alam yang didominasi oleh mangrove dengan luas lahan 1.373,50 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 544/Kpts-II/1993 tanggal 25 September 1993. Sebaran vegetasi mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai terdiri atas vegetasi alami dan vegetasi rehabilitasi. Pada kawasan TAHURA Ngurah Rai luas lahan vegetasi rehabilitasi sekitar 402 ha yang dulunya merupakan kawasan bekas tambak (Kitamura, 1997). Penanaman tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki lahan tambak tetapi untuk membantu suksesi agar manfaat rehabilitasi bisa mendukung kembalinya ekosistem dan berfungsi dengan baik. Salah satu tujuan kegiatan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem mangrove sebagai penyimpan karbon. Kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai merupakan kawasan yang juga mendapat input masukan bahan – bahan organik maupun anorganik dari wilayah daratan. Sumber yang masuk dari daratan ke kawasan hutan mangrove melalui aliran sungai dan buangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Hal ini mempengaruhi karakteristik tanah secara alami dan mempengaruhi perkembangan karena kondisi dapat berbeda-beda secara terus-menerus dalam waktu dan tempat yang berbeda (Sari, 2002).

Hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan yang terjadi di sebagian besar sepanjang garis pantai tropis dan subtropis (Liu et al., 2014). Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi baik secara fisik, biologis, dan ekologis. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon, dimana fungsi tersebut menjadikan hutan mangrove dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar baik pada vegetasi (biomassa) maupun bahan organik lain yang terdapat di hutan mangrove (Cahyaningrum dkk 2014). Hutan mangrove menyimpan karbon di atas permukaan tanah dan dibawah permukaan tanah, dengan sebagian besar dialokasikan di bawah permukaan tanah (Alongi, 2012). Dari berbagai penelitian total stok karbon pada mangrove adalah sebesar 0,18-673,01 ton C ha-1 dan karbon stok sedimen mangrove berkisar antara 0,06-6,77 % atau setara dengan 0,90-

34

66,12 Mg ha-1 (Afiati dkk 2014). Pada kawasan rehabilitasi mangrove Tahura Ngurah Rai total simpanan karbon diatas permukaan tanah, simpanan karbon di bawah permukaan tanah dan simpanan karbon di dalam tanah masing – masing sebesar 10.803.114,24 ton C, 7.095.243,46 ton C, dan 57.458.918,73 ton C (Widiyantari, 2013).

Sebagaikolam terbesardarikarbonorganik terestrial, tanahberinteraksi kuatdengankomposisi atmosfer, iklim, dan perubahantutupan lahan (Jobbagy et al., 2000). Peningkatan CO2 atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global sangat mungkin dapat dikurangi melalui proses pemindahan/sekuestrasi karbon ke dalam tanah (soil carbon sequestration) (Markewich & Buell, 2001). Sekuestrasi karbon organik tanah (soil organic carbon/SOC) dianggap sebagai strategi untuk mitigasi perubahan iklim dan berkaitan dengan penyimpanan karbon kedalam tanah (Chan et al., 2008). Semakin banyak karbon disimpan dalam tanah sebagai karbon organik tanah dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer sehingga dapat mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim (Chan, 2008).

Perbedaan keragaman kandungan karbon organik tanah (soil organic carbon/SOC) pada kedalaman tanah terjadi karena setiap jenis vegetasi berbeda dalam distribusi akar vertikalnya dan meninggalkan jejak yang berbeda pada distribusi kedalaman SOC (Lal, 2005). Pada kedalaman 0,5 m sampai lebih dari 3 m kaya dengan tanah organik, dimana kedalaman tersebut menyumbang 49-98 % penyimpanan karbon (Daniel et al., 2011). Kawasan hutan mangrove reboisasi dan penghijauan memiliki kandungan karbon yang beragam. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hutan mangrove jenis Kandelia obovata dan Sonneratia apetala dengan perbedaan usia jenis mangrove konsentrasi %C meningkat secara signifikan selama 6 tahun dari 1,14 % menjadi 1,52 % (K. obovate) dan 1,23 % menjadi 1,68 % (S. apetala) (Lunstrum, 2014). Potensi hutan mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, potensi simpanan karbon dapat bertambah dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi, sedangkan potensi simpanan karbon dapat berkurang akibat perubahan tata guna lahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui simpanan karbon organic di bawah permukaan tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai dan mengetahui variasi secara vertikal simpanan karbon organik yang tersimpan dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang potensi karbon organic yang terkandung dalam tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah rai dan dapat digunakan sebagai gambaran apakah terdapat variasi secara vertikal pada karbon organik yang terkandung dalam tanah yang ada di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali.

MATERI DAN METODE

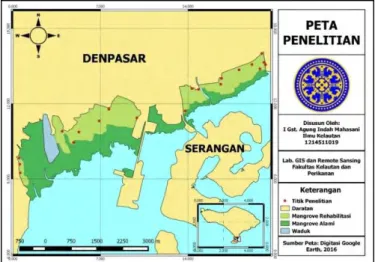

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 di kawasan rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai, Bali (Gambar 1). Pengelolaan dan analisis sampel dilakukan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dan Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Analisis spasial dilakukan di Laboratorium GIS dan Remote Sensing Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Dalam penelitian ini terdapat 20 titik pengamatan dimana titik penelitian diambil secara acak. Pengambilan data dilakukan pada saat kondisi perairan surut. Pengambilan data pada 20 titik dilakukan pada hari yang berbeda dan kondisi cuaca yang berbeda.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

35

Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur karbon organik tanah di hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan Bahan Penelitian

Alat Kegunaan

Meteran (Measuring tape) Untuk mengukur panjang (kedalaman) sampel sedimen dan memudahkan dalam menentukan sub-sampel yang akan diambil Pisau tipis dan tajam Untuk mengiris (slicing) sampel dan sub-sampel

Sendok kecil Untuk memudahkan dalam pengambilan sampel dan juga dalam memasukannya ke dalam plastik sampel

Open-faced Auger (sediment corer) Untuk mengambil sampel sedimen , dapat juga digunakan untuk menentukan kedalaman tanah

Oven Untuk mengeringkan sampel sedimen, sebelum dibakar dalam muffle furnace

Timbangan Analitik Untuk menimbang sampel sedimen

GPSmap Untuk mengambil koordinat lokasi pengambilan sampel

Kantong plastik (zipper-bag) Untuk menyimpan sempel, sebelum dianalisis di laboratorium Cawan sampel(Aluminium) Untuk menempatkan sampel selama pengeringan di dalam oven

(60°C)

Mortar Untuk menghaluskan sampel (sampleshomogenizing)

Crucible porcelain Untuk menempatkan sampel selama pembakaran sampel dalam muffle furnace (450°C)

Kertas label Untuk memberikan tanda atau keterangan sampel yang diambil Alat tulis Untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan pengambilan

sampel di lapangan, seperti waktu, kondisi habitat (jenis dominan), cuaca, volume Auger, dll.

Kamera Untuk arsip dokumentasi sampel (nomor sampel, kedalaman, dll) dan kegiatan selama di lapangan dan di laboratorium (proses kerja dan kondisi lingkungan)

Muffle furnace Alat untuk proses pembakaran sampel (450°C)

Cool Box Untuk menyimpan sampel

Data yang diperlukan untuk menghitung karbon organik dalam tanah adalah kedalaman sampel tanah, kedalaman dan interval sub-sampel, dan bulk density (kerapatan massa jenis). Untuk mengetahui hal tersebut, tahapan kerja yang perlu dilakukan mengikuti prosedur (Kauffman and Donato, 2012), sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan opened-face Auger, sampah organik dan daun hidup (jika ada) dibersihkan dari permukaan tanah;

2. Coring dilakukan dengan dimasukannya perangkat opened-faced Auger ke dalam tanah secara vertikal di lokasi yang sudah ditentukan sampai kedalaman mencapai pangkal corer. Jika coring tidak dapat menembus kedalaman penuh (sampai pangkal corer), maka dicari lokasi lain untuk pengambilan sampel. Ketika corer telah mencapai kedalaman penuh, putar corer untuk memotong akar halus yang terdapat dalam tanah. Kemudian tarik perlahan corer dari dalam tanah sambil terus diputar, untuk mempertahankan sampel sedimen yang diambil tetap penuh dan lengkap.

3. Sampel sedimen yang lengkap dan utuh, kemudian dibelah (secara horizontal), dan dibagi berdasarkan 5 kedalaman (5 sampel), yaitu 0-15 cm, 15-30 cm, 30-50 cm, 50-100 cm, dan

>100 cm. Tidak seluruh sampel sedimen diambil, tetapi dengan menentukan sub-sampel dari masing-masing sampel tersebut. Sampel pada kedalaman 0-15 cm yang akan diambil pada kedalaman 5-10 cm, kedalaman 15-30 cm pada sampel kedalaman 20-25 cm, kedalaman 30-50 cm pada sampel kedalaman 35 – 40 cm, kedalaman 50-100 cm pada sampel kedalaman 70-80 cm, dan pada kedalaman >100 cm pada sampel kedalaman 105-110 cm yang akan diambil.

4. Sub-sampel yang telah diambil dimasukan ke dalam zipper bag dan diberikankan label pada setiap kantong untuk memudahkan identifikasi dan analisis di laboratorium.

5. Sampel yang didapat dimasukan kedalam cool box (jika lokasi pengambilan data jauh dari laboratorium tempat analisis sampel) atau tempat khusus untuk dibawa ke laboratorium.

Setelah pengambilan sampel di lapangan selesai, kemudian sampel dianalisis di laboratorium dengan metode loss on ignition (LOI).Tahapan analisis tersebut adalah (Howard, J et al., 2014):

1. Sampel sedimen ditempatkan dalam cawan alumunium, kemudian dimasukan ke dalam oven yang sudah diatur suhu (60°C) dan waktunya (48 jam);

2. Setelah kering, sampel kemudian digerus atau dihaluskan dengan menggunakan mortar agar kondisi setiap sub-sampel menjadi homogen sebelum dilakukan pembakaran. Setiap sub-sampel yang telah dihaluskan tersebut ditempatkan kedalam kantong plastik (zipper bag);

36

3. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak ±2 gram, kemudian ditempatkan pada crucible porcelain. Sampel tersebut dimasukan ke dalam muffle furnace dan dibakar dengan suhu 450°C selama 4 jam, kemudian ditimbang kembali.

Data yang akan dihitung adalah kedalaman sampel sedimen, bulk density, dan persentase karbon organik pada sedimen. Adapun perhitungan yang di gunakan dalam menganalisis data sebagai berikut (Howard, J et al., 2014):

1. Bulk density tanah merupakan berat partikel persatuan volume tanah beserta porinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung bulk density (BD) disajikan pada persamaan 1:

𝑆𝑜𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑔 𝑐𝑚

−3) =

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔)𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑐𝑚3) (1)

2. Densitas Karbon (C) dihitung dengan menggunakan persamaan 2:

𝑆𝑜𝑖𝑙 𝐶 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 (𝑔 𝐶 𝑐𝑚

−3) = %𝐶 𝑋 𝐵𝐷 (𝑆𝑜𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦)

(2) 3. Kandungan karbon pada tanah diestimasi dengan persamaan 3:𝑆𝑜𝑖𝑙 𝐶 (𝑀𝑔 ℎ𝑎

−1) = 𝐵𝐷 𝑥 𝑆𝐷𝐼 (𝑆𝑜𝑖𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙) 𝑋 %𝐶

(3) Data yang telah didapat di analisis secara spasial. Analisis data distribusi spasial menggunakan software QGIS 2.8.6 yang merupakan software open source. Data spasial di dapat dari data titik yang diinterpolasi. Interpolasi adalah metode dengan fungsi matematik untuk memperkirakan nilai – nilai disuatu titik lokasi yang tanpa nilai. Metode interpolasi yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW).HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi vegetasi mangrove di TAHURA Ngurah Rai Bali relatif baik ditunjukkan oleh ketebalan vegetasi mangrove yang terlihat, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan menunjukkan komunitas mangrove. Pada umumnya kawasan hutan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai Bali di tanam mangrove jenis Rhizophora mucronata. Dari hasil penelitian Hermawan dkk(2014) yang dilakukan di kawasan ekowisata TAHURA Ngurah Rai ditemukan 6 spesies dimana 5 spesies komponen mayor dan 1 spesies komponen minor, Rhizophora mucronata merupakan spesies yang mendominasi dengan Indeks Nilai Penting (INP) kategori pohon berkisar 112% - 152%. Jenis ini terlihat pada seluruh titik pengamatan di karenakan kekuatan dan kecocokan dari karakteristik tempat hidupnya. Rhizophora mucronata merupakan jenis tanaman yang memiliki toleransi tinggi terhadap lingkungan (salinitas, suhu, pH dan lainnya) (Kushartono, 2009).Tidak hanya jenis Rhizophora mucronata saja yang ditemukan melainkan secara keseluruhan ada empat jenis mangrove yang mendominasi yaitu: Rhizhophora apiculata, Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorhiza, dan Sonneratia alba.

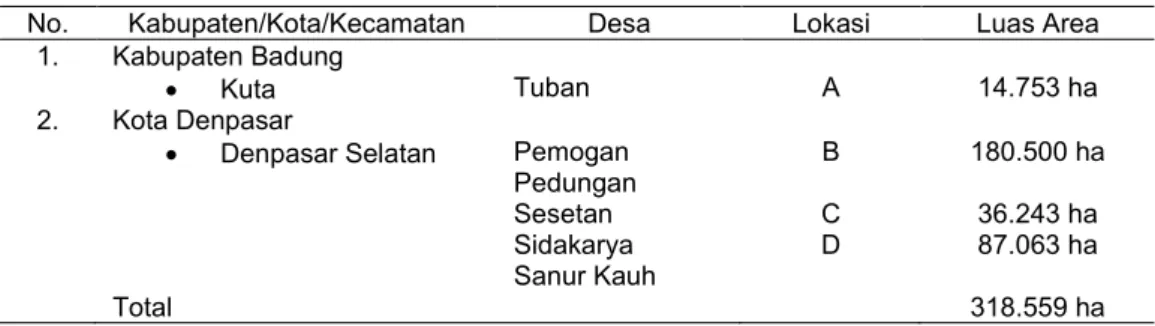

Luas kawasan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai dapat dilihat pada Tabel 2. Penentuan luas secara khusus diperoleh dari hasil digitasi citra satelit (Google Earth 2015). Informasi yang didapat dari pihak yang mengetahui luas kawasan mangrove rehabilitasi, disarankan untuk mendigitasi data luasan dengan ciri-ciri atau indikator kawasan rehabilitasi adalah petakan – petakan bekas tambak. Dari hasil digitasi dilakukan survey secara langsung dengan mencatat dan menyesuaikan koordinat lapangan dengan hasil dari digitasi.

Tabel 2. Sebaran Hutan Mangrove di Kawasan Rehabilitasi

No. Kabupaten/Kota/Kecamatan Desa Lokasi Luas Area 1. Kabupaten Badung

Kuta Tuban A 14.753 ha

2. Kota Denpasar

Denpasar Selatan Pemogan Pedungan Sesetan Sidakarya Sanur Kauh

B C D

180.500 ha 36.243 ha 87.063 ha

Total 318.559 ha

Bulk Density

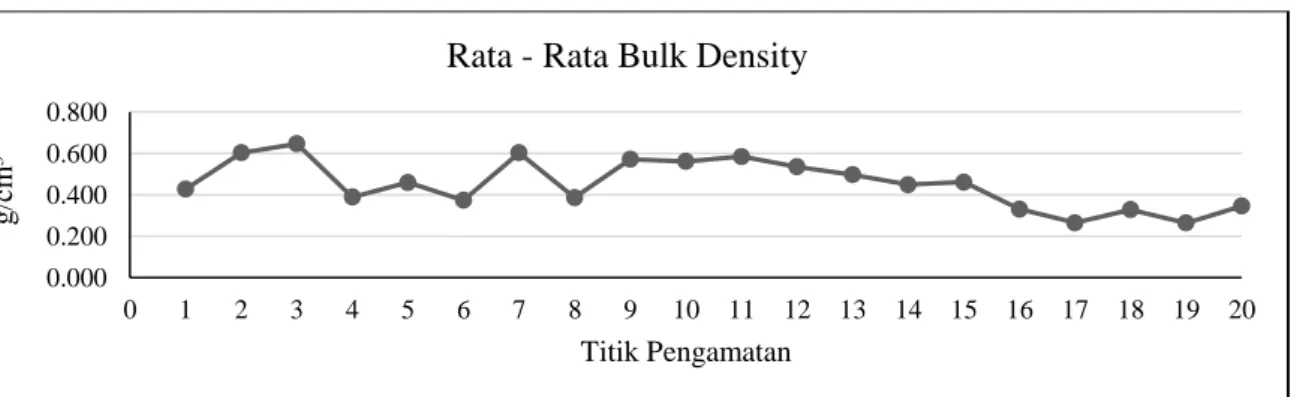

Bulk density (BD) menunjukkan berat tanah yang telah dikeringkan (oven) persatuan volume tanah termasuk pori-pori tanah yang dinyatakan dalam g/cm3.Konsentrasi BD tanah diperoleh dengan rata- rata berkisar antara 0.265 ± 0.036 hingga 0.648 ± 0.064 g/cm3. Nilai tersebut tidak jauh berderda dibandingkan oleh hasil penelitian Dharmawan dkk (2014) yang memperoleh konsentrasi BD dengan

37

rentang 0.28 ± 0.05 sampai 0.42 ± 0.09 g/cm3. Konsentrasi BD dipengaruhi oleh tekstur tanah dan ukuran partikel-partikel yang ditunjukkan dalam tekstur tanah yang mempengaruhi nilai berat isi tanah.

Penyusun tanah mangrove didominasi oleh pasir, dengan banyak pori-pori makro maka tanah dengan dominasi pasir memiliki kemampuan menahan air yang sangat rendah, sehingga kerapatan tanah rendah (Sugirahayu, 2011). Menurut Rusdiana dan Lubis (2012) semakin halus tekstur tanah, kadar liat semakin tinggi kemampuan tanah untuk menahan air akan lebih lama karena pori-pori lebih kecil sebaliknya, semakin besar pori-pori tanah kemampuan tanah menahan air akan semakin kecil.

Kondisi kawasan yang berbeda-beda mempengaruhi kandungan BD, dari pengamatan langsung di loksi di kawasan Desa Pemogan banyak terdapat sampah plastik. Pada kawasan mangrove Desa Sesetan di daerah sekitarnya terdapat tempat pembuangan Akhir (TPA Suwung). Kesuburan dari sedimen mangrove karena bahan organik yang terkandung di dalamnya (Kushartono, 2009). Adanya pengelolaan tanah dan pemberian bahan tambahan pada tanah (seperti bahan organik, pupuk organik (pupuk kandang, kompos) adalah salah satu cara untuk menurunkan berat volume tanah, sehingga tanah menjadi bergumpal dan menjadi longgar (Utami, 2009).Selain bulk density karakteristik substrat juga mempengaruhi kehidupan dari komunitas mangrove. Substrat sedimen di daerah hutan mangrove mempunyai ciri-ciri selalu basah, mengandung garam, memiliki kandungan oksigen yang sedikit, berbutir-butir dan kaya bahan organik.

Pada Gambar 2, konsentrasi rata-rata BD dari keseluruhan titik tidak jauh berbeda, rata-rata konsentrasi BD pada kedalaman 0-15 cm sebesar 0.456 g/cm3, pada kedalaman 15-30 cm sebesar 0.444 g/cm3, pada kedalaman 30-50 cm sebesar 0.484 g/cm3, pada kedalaman 50-100 cm dengan nilai sebesar 0.453 g/cm3 dan pada kedalaman 100-110 konsentrasi rata – rata BD adalah sebesar 0.456 g/cm3.

Gambar 2. Grafik rata-rata bulk density perkedalaman

Rata-rata konsentrasi BD di tiap-tiap titik dapat dilihat pada Gambar 3. Konsentrasi tertinggi terdapat pada titik 3 Desa Tuban (lokasi A) dengan nilai sebesar 0.648 ± 0.064 g/cm3, sedangkan konsentrasi terendah terdapat pada titik 17 Desa Pemogan (lokasi B) dengan nilai sebesar 0.265 ± 0.071 g/cm3.

Gambar 3. Grafik rata-rata bulk density per titik -120

-100 -80 -60 -40 -20 0

0.000 1.000

Ke da lama n (c m)

g/cm

3Bulk Density

0-15 15-30 30-50

50-100

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

g/cm3

Titik Pengamatan

Rata - Rata Bulk Density

38 Soil Organic Carbon Density

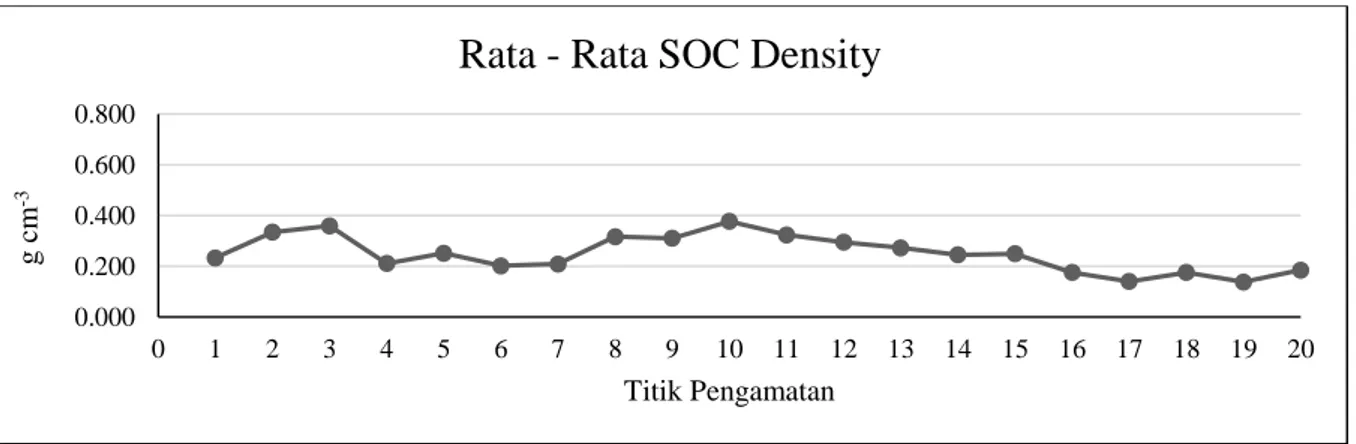

Perubahan kepadatan karbon organik tanah secara visual mewakili perubahan temporal dan spasial di karbon organik tanah. Menurut Dorji et al., (2014) pemahaman mendalam tentang distribusi vertikal kepadatan karbon organik tanah (SOC Density) sangat penting untuk akumulasi karbon, penganggaran karbon dan merancang suatu strategi penyerapan karbon. Distribusi vertikal kepadatan karbon organik tanah berbeda pada setiap tutupan lahan.Dapat dilihat pada Gambar 4, nilai rata-rata SOC density yang di peroleh pada kelima lapisan yang berbeda, yaitu untuk kedalaman 0-15 cm sebesar 0.247 g cm-3, kedalaman 15-30 cm sebesar 0.241 g cm-3, kedalaman 30-50 cm sebesar 0.263 g cm-3, kedalaman 50- 100 cm sebesar 0.254 g cm-3, dan kedalaman 100-110 cm sebesar 0.247 g cm-3.

Gambar 4. Grafik rata-rata SOC density perkedalaman

Rata-rata nilai SOC density di tiap-tiap titik dapat dilihat pada Gambar 5. Nilai tertinggi terdapat pada titik 10 Desa Sesetan (lokasi C) dengan nilai sebesar 0.377 ± 0.100 g cm-3, sedangkan nilai terendah terdapat pada titik 19 Desa Pemogan (lokasi B) dengan nilai sebesar 0.139 ± 0.020 g cm-3.

Gambar 5. Grafik rata-rata SOC density per titik

Soil Organic Carbon

Kondisi pengambilan sampel pada kawasan Desa Tuban (lokasi A) titik 1, titik2, dan titik 3 pengambilan sampel pada kamis, 10 Maret 2016 dalam kondisi cuaca hujan ringan dengan pengambilan data pada sore hari, diduga kandungan SOC di kawasan tersebut tinggi dikarenakan kondisi cuaca tersebut.

Secara umum kandungan karbon organik meningkat dengan semakin meningkatnya curah hujan dan semakin menurunnya suhu. Bohn et al. (1979) dalam Novario (2007) mengatakan bahwa suhu dingin meningkatkan kandungan karbon organik tanah dengan mengurangi nilai kehilangan karbon di dalam tanah.

Pada Desa Pemogan dan Pedungan (lokasi B) titik 16 dan titik 17 pengambilan sampel dilakukan pada hari sabtu, 2 April 2016 pada pagi hari dengan kondisi cerah berawan, pada titik 15 pengambilan sampel dilakukan hari jumat, 8 April 2016 sore hari dengan kondisi berawan, pada titik 18 dan titik 20

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

0.000 0.600

Kedalaman (cm)

g cm-3

SOC Density

0-15 15-30 30-50

50-100

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

g cm-3

Titik Pengamatan

Rata - Rata SOC Density

39

pengambilan sampel dilakukan rabu, 6 April 2016 sore hari dengan kondisi cerah berawan, sedangkan titik 19 pengambilan sampel dilakukan hari minggu, 3 April 2016 siang hari dengan kondisi cerah.

Pada Desa Sesetan (lokasi C) titik 8, titik 9, dan titik 10 pengambilan data dilakukan pada kamis, 17 Maret 2016 pagi hari dengan kondisi cuaca cerah berawan. Pada Desa Sanur Kauh (lokasi D) titik 4, titik 5, titik 6 dan titik7 pengambilan sampel pada Jumat, 11 Maret 2016 pengambilan data dilakukan pada pagi dan sore hari dengan kondisi cerah berawan, sedangkan pada Desa Sidakarya (lokasi D) titik 11, titik 12, dan titik 13 pengambilan sampel pada Selasa, 21 Maret 2016 pengambilan data dilakukan pada sore hari dengan kondisi cerah berawan dan titik 14 pengambilan sampel dilakukan pada sore hari dengan cuaca cerah berawan pada hari kamis, 31 Maret 2016. Iklim berpengaruh terhadap ketersediaan kandungan SOC, iklim utama yang paling berpengaruh adalah curah hujan, selain iklim kondisi tanah dan penutupan lahan juga berpengaruh terhadap kandungan SOC di dalam tanah (Sukmawati, 2006).

Tanah memiliki kandungan karbon yang menggambarkan seberapa besar tanah dapat mengikat CO2

dari udara. Kandungan karbon dapat diartikan yaitu banyaknya karbon yang mampu diserap dan disimpan oleh tanah dalam bentuk bahan organik dalam tanah. Karbon tersebut akan menjadi energi bagi organisme tanah dan sebagai sumber masukan kedalam struktur tanah. Jumlah dan dinamika SOC di tanah sangat berbeda dalam jenis mangrove yang berbeda, terutama yang di pengaruhi oleh gradien pasang surut, usia hutan mangrove, biomassa dan produktivitas, serta sebagai komposisi jenis dan sedimentasi materi diabaikan (Cerón-Breton et al., 2011; Khan et al., 2007; Gleason dan Ewel, 2002).

Pada Gambar 6, terlihat kandungan rata – rata karbon organik tanah pada setiap kedalaman berbeda.

Dari hasil rata – rata pada kedalaman 0-15 cm sebesar 123.503 ± 37.281 Mg ha-1, kedalaman 15-30 cm sebesar 120.313 ± 47.279 Mg ha-1, kedalaman 30-50 cm sebesar 131.684 ± 50.685 Mg ha-1, kedalaman 50-100 cm sebesar 254.029 ± 60.502 Mg ha-1, dan kedalaman 100-110 m sebesar 123.708

± 40.027 Mg ha-1. Kandungan tertinggi terletak pada kedalaman 50-100 cm dikarenakan pada kedalaman ini sampel yang diambil lebih banyak dari pada sampel kedalaman lainnya. Pada kedalaman 50-100 cm juga rara-rata ditemukan adanya akar. Akar merupakan salah satu bahan organik yang ada di dalam tanah, akar diduga berperan dalam menyumbangkan kandungan karbon organik di dalam tanah. Pada kedalaman 50-100 cm akar ditemukan pada titik 1, titik 2, titik 6, titik 13, titik 14, titik 19, dan titik 20. Kandungan karbon organik tanah memiliki peranan penting dalam menekan terjadinya perubahan iklim, semakin meningkantnya kandungan karbon organik tanah semakin besar tanah itu dapan menyimpan CO2 dari udara dalam bentuk bahan organik di dalam tanah. Kandungan karbon organik tanah dapat diduga dari kepadatan karbon organik didalam tanah. Semakin meningkatnya kepadatan karbon organik tanah di ikuti dengan meningkatnya kandungan karbon organik tanah.

Gambar 6. Grafik rata-rata soil organic carbon perkedalaman -120

-100 -80 -60 -40 -20 0

0.000 500.000

Kedalaman (cm)

Mg ha-1

Soil Organic Carbon

0-15 15-30 30-50

50-100

100-110

40

Distribusi spasial rata-rata kandungan SOC disajikan pada Gambar 7 Diketahui bahwa kandungan SOC rata-rata bervariasi mulai dari 83.046 Mg ha-1 hingga 216.168 Mg ha-1. Kandungan SOC terendah ditemukan di kawasan penelitian Desa Pemogan dan Desa Pedungan, sedangkan kandungan SOC tertinggi berada di kawasan penelitian Desa Tuban, Desa Sesetan dan Desa Sidakarya. Semakin besar nilai kandungan bahan organik, maka kandungan karbon organik yang tersimpan juga semakin besar, sedangkan kandungan karbon didalam tanah yang rendah dapat dikarenakan kandungan bahan organik yang ada didalam tanah rendah. Pada kawsan Desa Tuban, Desa Sesetan dan Desa Sidakarya kandungan karbon organik tinggi diduga ada pengaruh dari aliran sungai dan jenis mangrove yang ditemukan. Sungai mengaliri air membawa inputan dari daratan menuju lautan yang disaring terlebih dahulu oleh ekosistem mangrove. Oleh sebab itu ekosistem mangrove dan tanah pada ekosistem mangrove sering ditemukan sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah tersebut dapat terendapkan di dalam tanah dan mempengaruhi karakteristik dari tanah mangrove tersebut.

Gambar 7. Peta distribusi rata-rata terhadap kedalaman SOC

Menurut Lunstrum dan Chen (2014) konsentrasi C tanah (%C) dan konten dapat meningkat secara signifikan di hutan bakau muda diikuti mangrove rehabilitasi. Persentase kandungan karbon dalam tanah, rata-rata berkisar antara 52.37 % hingga 55.71 %. Jika di bandingkan dengan penelitian Dharmawan dkk (2014) di Pesisir Timur Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diperoleh kandungan karbon tersimpan dalam tanah yaitu 34.1% - 60.1%. Penelitian lain oleh Mahasani dkk (2015) menemukan stok karbon dalam tanah di kawasan mangrove Perancak berkisar 45.63% - 52.26% dari keseluruhan karbon yang tersimpan dalam ekosistem.

Simpanan karbon di dalam tanah rata-rata berkisar antara 83.046 Mg ha-1 hingga 216.168 Mg ha-1 hasil yang diperoleh cukup kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Taberima et al. (2014) di Papua (Bintuni, Teminabua dan Timika) mendapatkan hasil masing-masing sebesar 103.2 Mg ha-1, 964.9 Mg ha-1, dan 674.9 Mg ha-1. Sedangkan dibandingkan dengan hasil penelitian lain Mahasani dkk (2015) di kawasan mangrove Perancak diperoleh sebesar 184.618 Mg ha-1. Total simpana karbon pada kawasan mangrove rehabilitasi TAHURA Ngurah Rai Bali kurang lebih 42.625.842,79 Mg C. Total simpanan karbon di dalam tanah yang didapat cukup kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Widayantari (2013) di lokasi yang sama di peroleh 57.458.918,73 ton C dengan densitas sebesar 41.833,94 ± 26.035,54 ton C/ha. Banyak faktor yang mempengaruhi simpanan SOC di dalam tanah, baik faktor lingkungan seperti pemanfaatan lahan dan faktor fisika-kimia tanah (tekstur, pori-pori, bulk density, suhu, pH, tekstur, dan lain-lain).

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Total karbon organik pada kawasan rehabilitasi mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali kurang lebih 42,625,842.79 Mg C dengan luas area 318.559 ha.

2. Rata – rata karbon organik secara vertikal pada kawasan rehabilitasi mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali berfluktuasi, pada lapisan permukaan (0-15 cm) nilai karbon organik sebesar 123.503 ± 37.281 Mg ha-1, pada lapisan kedua (15-30 cm) nilai karbon organik sebesar 120.313 ± 47.279 Mg ha-1, pada lapisan ketiga (30-50 cm) nilai karbon organik sebesar 131.684 ± 50.685 Mg

41

ha-1, pada lapisan keempat (50-100 cm) nilai karbon organik sebesar 254.029 ± 60.502 Mg ha-1, dan pada lapisan terakhir (>100 cm) nilai karbon organik sebesar 123.708 ± 40.027 Mg ha-1. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian ada beberapa saran yang diajukan yaitu:

1. Sebaiknya pengukuran karbon organik pada tanah dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui bagaimana perubahan penyimpanan karbon secara temporal.

2. Perlu ada parameter pendukung, seperti pengukuran tekstur tanah dan parameter lingkungan untuk memperkuat data yang diperoleh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Nuryani Widagti, M.Si. dan Bu Nur Hayati yang selalu memberikan saran dan masukan dalam pembuatan jurnal ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Lab. Ilmu Kelautan, FKP UNUD dan Kepala Lab. Tanah, Fakultas Pertanian UNUD yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afiati, R. N., Rustam, A., Kepel, T. L., Sudirman, N., Astrid, M., Daulat, A., Suryono, D. D., Puspitaningsih, Y., Mangindaan, P., & Hutahaean, A. (2014). Karbon Stok dan Stuktur Komunitas Sebagai Blue Carbon di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Terbaik Tahun 2014. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Alongi, D. M. (2012). Carbon Sequestration in Mangrove Forests. Carbon Manage, 3, 313-322.

Cahyaningrum S. T., Hartoko A., & Suryanti (2014). Biomassa Karbon Mangrove Pada Kawasan Mangrove Pulau Kemujan Taman Nasional Karimunjawa. Diponegoro Journal of Maquares.

Management of Aquatic Resources, 3, No 3, 34-42.

Cerón-Bretón, J.G., Cerón-Bretón, R.M., Rangel-MAarrón, M., Muriel-Garcıa, M., Cordova-Quiroz, A.V.,

& Estrella-Cahuich, A. (2011). Determination of carbon sequestration rate in soil of a mangrove forest in Campeche, Mexico. WSEAS Transactions on Environment and Devlopment, 7, 55–64.

Chan, K. Y. (2008). Increasing soil organik carbon of agricultural land. (PrimeFact 735). New South Wales: NSW Department of Primary Industries.

Chan, K. Y., Cowie, A., Kelly, G., Singh, B., & Slavich, P. (2008). Scoping paper-soil organik carbon sequestration potential for agriculture in NSW. DPI Science & Research Technical Paper.

Daniel, C. D., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011).

Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. Nature Geoscience, 4, 293–297.

Dharmawan, I. W. E., Ulumudin, Y. I., & Afdal. Estimasi Stok Karbon Di Ekosistem Mangrove Pesisir Timur Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Oseanologi dan Limologi di Indonesia. Vol. 40, No.3, 267-281.

Dorji, T., Odeh, I. O. A., & Field, D. J. (2014). Vertical Distribution of Soil Organic Carbon Density in Relation to Land Use/Cover, Altitude and Slope Aspect in the Eastern Himalayas. Land. 3. 1234- 1250.

Gleason, S. M., & Ewel, K. C. (2002). Organic matter dynamics on the forest floor of a Micronesian mangrove forest: an investigation of species composition shifts. Biotropica, 34, 190–198.

Hermawan, A. R., Pribadi, R., & Ario, R. (2014). Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove Alami di Kawasan Ekowisata Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Journal of Marine Research, 3(4), 405- 414.

Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Telszewski, M., & Pidgeon, E. (2014). Coastal Blue Carbon: Methods for Assessing Carbon Srocks and Emission Factors in Mangroves, Tidal Salt Marshes, and Seagrass Meadows. Conservation Internasional, Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Internasional Union for Conservastion of Nature. Virginia, USA.

Jobbagy E. G., & Jackson R. B. (2000). The Vertical Distribution of Soil Organik Carbon and ITS Relation to Climate and Vegetation. Ecological Applications. The Ecological Society of America,10(2), 423- 436.

Kauffman, J. B. & Donato, D. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Khan, Md. N. I., Suwa, R., & Hagihara, A. (2007). Carbon and nitrogen pools in a mangrove stand of kandelia obovata (S.,L.) Yong: vertical distribution in the soil-vegetation system. Wetlands Ecol.

Manage, 15, 141–153.

42

Kitamura, S., Anwar, C., Chaniago, A. & Baba, S. (1997). Buku Panduan Mangrove Indonesia, Bali dan Lombok. Proyek Pengembangan Manajemen Mangrove Berkelanjutan. Departemen Kehutanan Republik Indonesaia dan Japan Internasional Cooperation Agency.

Kushartono, E. W. (2009). Beberapa aspek bio-fisika kimia tanah di daerah mangrove desa pasar banggi kabupaten rembang. Ilmu Kelautan, 14(2), 76-83.

Lal, R. (2005). Forest soils and carbon sequestration. Forest Ecology and Management, 220, 242-258.

Liu, H., et al. (2014). Carbon stocks and potential carbon storage in the mangrove forests of China.

Jurnal of Envirinmental Management, 133, 86-93.

Lunstrum, A. & Chen, L. (2014). Soil carbon stocks and accumulation in young mangrove forests. Soil Biology & Biochemistry. 75, 223-232.

Mahasani, I. G. A. I., Widagti, N., & Karang, I. W. G. A. (2015). Estimasi persentase karbon organik di hutan mangrove bekas tambak, Perancak, Jembrana, Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 1, 14-18.

Markewich, H. W. & Buell, G. R. (2001). A Guide to Potential Soil Carbon Sequestration Land-Use Management for Mitigation of Greeenhouse Gas Emissions. U.S. Department of the Interior. U.S.

Geological Survey.

Novario, D. (2007). Distribusi Spaisal C-Organik Tanah Di Wilayah Sekitar Puncak dan Cianjur. [Skripsi].

Program Studi Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rusdiana, O. & Lubis, R. S. (2012). Pendugaan korelasi antara karakteristik tanah terhadap cadangan karbon (carbon stock) pada hutan sekunder. Jurnal Silvikultur Tropika, 03, 14-21.

Santoso, N., Nurcahaya, B. C., Siregar, A. F., & Farida, I. (2005). Resep Makanan Berbahan Baku Mangrove dan Pemanfaatan Nipah. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. ISBN:

979-3667-15-X.

Sari, N. W. V. (2002). Pengelolaan Sampah Di Kawasan Hutan Mangrove Suwung Teluk Benoa Sebagai Upaya Kebersihan Lingkungan Dan Pengembangan Ekowisata Mangrove. [Skripsi].

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Konsentrasi Perencanaan Lingkungan. Program Pasca Sarjanan, Universitas Diponogoro, Semarang. 146 hal.

Sugirahayu, L. (2011). Perbandingan Simpanan Karbon Pada Beberapa Penutupan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Berdasarkan Sifat Fisik dan Sifat Kimia Tanahnya. [Skripsi].

Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. 62 hal.

Sukmawati, N. (2006). Analisis Distribusi C Organik Tanah Di Wilayah Sekitar Bogor. [Skripsi]. Program Studi Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 67 hal.

Taberima, S., Nugroho, Y. D., & Murdiyarso, D. (2014). The Distribution of Carbon Stock in Selected Mangrove Ecosystem of Wetlands Papua: Bintuni, Teminabuan, and Timika Eastern Indonesia.

Internasional Conference on Chemical, Environment & Biological Sciences. Kuala Lumpur (Malaysia).

Utami N. H. (2009). Kajian Sifat Fisik, Sifat Kimia dan Sifat Biologi Tanah Paska Tambang Galian C Pada Tiga Penutupan Lahan (Studi Kasusu Pertambangan Pasir (Galian C) di Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi].

Depatermen Silvikultu. Fakultas Kehutanan. Instintut Pertanian Bogor. Bogor.

Widagti, N., Trityulianti, I., & Manessa, M. D. M. (2011). Changes in density of mangrove forest in Nusa Lembongan, Bali. Proceeding of the 2ND cresos international symposium on South East Asia environmental problems and satellite remote sensing. Denpasar, Bali–Indonesia, 21 – 22 February 2011. Hal. 171-176.

Widyantari, I. A. D. (2013). Potensi Simpanan Karbon di Kawasan Rehabilitasi Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. [Skripsi]. Di dalam Skripsi, Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Fakultas Kehutanan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.