PRINSIP KESANTUNAN DALAM AL-QUR’AN SURAH AL-KAHFI (ANALISIS PRAGMATIK)

SKRIPSI SARJANA

OLEH:

MIRANDA 160704010

PROGRAM STUDI SASTRA ARAB FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

MEDAN 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut dalam daftar pusaka

Apabila pernyataan yang saya perbuat tidak benar.Saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Medan, Agustus 2021

Miranda 160704010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Prinsip Kesantunan dalam Al-Qur’an Surah Al-Kahfi (Analisis Pragmatik)” sebagai suatu karya tulis memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Sastra (S.S) pada Departemen Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul yang menjadi suri tauladan umat manusia di muka bumi ini. Semoga dengan banyak mengucapkan sholawat kepada beliau mudah-mudahan kita termaksud dalam golongan orang-orang yang mendapat naungannya di hari kiamat nanti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti berharap saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca khususnya para peminat bahasa Arab.

Medan, 2021 Peneliti,

Miranda 160704010

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu’alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Syukur alhamdullilah kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sastra Arab di Universitas Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penelitian ini, dan rasa terima kasih tersebut peneliti tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah mengelola universitas sesuai dengan visi dan misi universitas.

2. Ibu Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Bapak Prof Drs. Mauly Purba, M.A, Ph.D selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Heristina Dewi, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Pujiono, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan kepada sivitas akademika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Nursukma Suri, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dan kepada Bapak Andi Pratama Lubis, S.S., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

4. Prof. Dr. Khairina Nasution, M.S, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan nasehat, bimbingan, dan memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan baik.

5. Ibu Hj. Dra. Rahlina Muskar Nasution, M.Hum, Ph.D dan Bapak Dr. Zulfan, M.Hum selaku Dosen Penguji penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu proses penelitian ini hingga selesai.

6. Bapak Drs. Suwarto, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang sabar telah memberikan banyak ilmu serta arahan dan nasehat kepada peneliti selama masa perkuliahan di Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

7. Terima kasih terkhusus untuk Bapak Drs. Bahrum Saleh, M.A yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada peneliti.

8. Seluruh Staf Pengajar di Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan banyak ilmu sejak peneliti terdaftar menjadi mahasiswa Sastra Arab FIB USU hingga menyelesaikan skripsi ini, berkat ibu dan bapak dosen semua.

9. Kak Fitri selaku Staf Administrasi Program Studi Sastra Arab yang telah banyak membantu peneliti dalam hal administrasi.

10. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammad Adeham selaku ayah kandung dan ibunda Dahliana selaku ibu kandung yang sangat peneliti sayangi selalu, terima tasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat dan sabar dalam mendidik dan membimbing peneliti, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, dan kasih sayang. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan, selalu menasehati dan memberikan dukungan moril ataupun materil. Semoga Allah selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya dan Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

11. Abangda Iskandar, selaku suami/pasangan hidup yang sangat peneliti sayang serta cintai dan hormati, terima kasih telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti sehingga peneliti merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah memberkahi segala usaha dan jerih payah, serta selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya.

12. Bapak Abdul Wahab dan Ibu Ismalina selaku Ayah dan Ibu Mertua yang peneliti sayangi serta hormati, terima kasih telah menerima dengan baik

peneliti sebagai anggota keluarga. Terima kasih untuk segala Perhatian yang diberikan selama ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

13. Via Amanda dan Syalwa Fitria, selaku adik kandung yang sangat peneliti sayang, terima kasih telah menjadi adik yang sangat baik. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya.

14. Kepada seluruh keluarga besar, untuk Alm. kakek Muhammad Dirun dan kakek Ardik selaku kakek tercinta yang sangat peneliti sayangi, terima Kasih juga kepada Alm. ayang Arsanah selaku nenek tercinta, uwak Nasib dan Istri, Om Agustian dan Istri, Om Prima dan Istri selaku Bibi dan Paman tercinta, dan kepada Kak Dewi, Nayla, Novi, dan Tari selaku adik-adik sepupu yang sangat peneliti sayangi. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang rukun dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

15. Kepada sahabat-sahabat tercinta, yang sudah seperti saudara kandung, Maya, Clara, Indah, Fadhillah, Anggun, Prytta, Intan, dan Nafilah. Terimakasih telah menghibur, berbagi tawa, menghapus air mata, selalu menemani dalam suka duka, dan selalu membersamai perjuangan lika-liku kehidupan kampus.

Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

16. Teman-teman seperjuangan Sastra Arab angkatan 2016

17. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Bahasa Arab (IMBA) yang peneliti banggakan.

Medan, Agustus, 2021 Peneliti,

Miranda 160704010

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR………...………...i

UCAPAN TERIMA KASIH………...… ii

DAFTAR ISI………...v

ABSTRAK………...vi

PEDOMAN TRANSLITERASI………...viii

BAB I : PENDAHULUAN……….1

1.1 Latar Belakang………...1

1.2 RumusanMasalah………...6

1.3 TujuanPenelitian………...6

1.4 Manfaat Penelitian……...………...6

1.5 Metode Penelitian……..………...…………...…6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA……….9

2.1 KajianTerdahulu………..……...9

2.2. Landasan Teori………..…………....11

2.2.1. Pragmatik………...………...………...11

2.2.2. Konteks………..…...…………...12

2.2.3. Tindak Tutur………...15

2.2.4. Kesantunan Berbahasa………...16

2.2.5. Teori Kesantunan Berbahasa………...17

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN………...26

3.1. Hasil………...26

3.2.Pembahasan………26

3.2.1. Bentuk Prinsip Kesantunan dalam Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi...26

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan……….………42

4.2 Saran……….………..42 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Miranda (160704010) 2021, Prinsip Kesantunan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi (Analisis Pragmatik)

Penelitian ini membahas tentang Prinsip Kesantunan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk prinsip kesantunan yang ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk prinsip kesantunan yang ditemukan dalam Al-Qur‟an surah Al-Kahfi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Leech.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk prinsip kesantunan yang terealisasi dalam 5 maksim kesantunan, yaitu: Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim): pada ayat 66, 73.

Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim): pada ayat 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 98. Maksim Pujian (Approbotion Maxim): pada ayat 76, Maksim Simpati (Sympathy Maxim): pada ayat 77 dan Maksim Kearifan (Tact Maxim): pada ayat 78.

Kata Kunci : Pragmatik, Prinsip Kesantunan, Al-Qur‟an, Al-Kahfi

ةيديرجت ةروص

( ادناريم ۱٦۰٧۰٤۰۱۰ )

۲۰۲۱ ليلحت( يفهكلا ةروس نآرقلا يف بدأتلا ئدابم ةيلوادتلا

)

ثحبلا اذه يف ةلاسملا .يفهكلا ةروس نآرقلا يف بدلأا نع ثحبلا اذه دوجوملا بدلأا أدبم لكش وه

يف نآرقلا يفهكلا ةروس

، دوجوملا بدلأا ئدابم لكش فصو ىلإ فدهي ثحبلا اذه ةروس نآرقلا يف

.يفهكلا و

ثحبلا اذه يبتكملا

. ةيرظنلا .هچيل ةيرظنلا يه ةمدهتسملا بولسأ مدختساب تانيبلا عمجت

.عامتسلاا كنه نأ دجوي ثحبلا اذه يف جئاتن امأ و

ةروس يف ةدراولا بدأتلا ئدابم لكش دسجتي

يف ، رضخلاو ىسوم يبنلا راوح يف يأ ، فهكلا ٥

:وهو ، بدلأل أدبم عضاوتلا ميسكم

: ٦٦

، . ٧٦

قافتلاا ميسكم :

، ٧٦ ، ٧٦ ۰۰

،

، ٦۱

، ٦۲

، ٦٧

، ٦٧

، ٦٦

، ٨۰

، ٨۱

، ٨۲

، ٦٧

، ٦٧

، ٦٧

، ٦٦ . ٦٨ ميسكم دوحلا :

، ٦۲ ميسكم فطاعتلا :

۰۰ ميسكم ،

ا

ةوكحل : . ٦٨

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – Latin

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab - Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif - tidak dilambangkan

ب Ba b be

ت Ta t te

ث Ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim j je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ Kha kh ka dan ha

د Dal d de

ر| Żal ż zet (dengan titik diatas)

ز Ra r er

ز Zai z zet

س Sin s es

ش Syin sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)

ع `Ain ٬ koma terbalik (di atas)

غ Gain g ge

ف Fa f ef

ق Qof q qi

ك Kaf k ka

ل Lam l el

م Mim m em

ن Nun n en

و Waw w we

ه Ha h ha

ء Hamzah ` apostrof

ي Ya y ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟).

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : ditulis ةولسه Musallamah.

C. Tā`marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserapmenjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : ditulis ةيهلاسإ Islāmiyyah 2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : ditulis ةهركولا ةكه Makkatul Mukarrmah

D. Vokal Pendek

fathah ditulis a, contoh : ditulisةتك kataba kasrah ditulis i,contoh : ditulisةسح ḥasiba dammah ditulis u, contoh : ditulis يسحḥasuna E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, contoh : ditulis ءاجja ā i panjang ditulis ī, contoh : ditulisنيلع„alīmun u panjang ditulis ū, contoh : ditulisبويع„uyūbun

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (Fathah dan ya) ditulis ai Contoh : ditulis ةليل lailatun

Vokal rangkap (Fathah dan waw) ditulis au Contoh : ditulis ىول launun

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisah dengan apostrof (`) ditulis نتًأأ a`antum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- ditulis باتكلاAl-kit ābu

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf pertama diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya. ditulisةداهشلاas-syahādah

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan ) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)

. Contoh : Al-Gazālī,

Abū Naṣr al-Farābī

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh : ملاسلإا خيش ditulisSyaikh al-Islām atau Syaikhul-Islam

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu (Nadar, 2009: 2). Leech dalam (Oka, 1993: 15) mengungkapkan bahwa secara praktis pragmatik dapat didefinisikan sebagai studi mengenai makna ujaran di dalam situasi tertentu.

Menurut Wijana (dalam Ulfa, 2019: 67) pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan bahasa itu digunakan di dalam berkomunikasi. Ada empat definisi pragmatik yaitu: 1. Studi tentang maksud penutur; 2. Studi tentang makna kontekstual; 3. Studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan; 4. Studi tentang ungkapan dari jarak hubungan.

Menurut Al-„Itabi (2010: 19) Pragmatik adalah:

ملكتلما هدصقي تيلا نىعلما ةسارد يى ةيلوادتلا

/at-tadāwuliyatu hiya dirasatu al-ma‟nā allatī yaqsiduhu al-mutakallimu/

‟Pragmatik adalah studi tentang makna yang dimaksud oleh penutur‟.

Salah satu fenomena ilmu bahasa pragmatik yang dapat digunakan untuk menganalisis makna kalimat adalah tindak tutur (speech act). Tindak tutur merupakan gejala individu yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu (Chaer dalam Susiani, 2019: 121). Sebagai bagian cabang linguistik yang mengkaji pengguaan bahasa oleh penutur dan petutur, pragmatik mengkaji beberapa topik pembahasan antara lain: teori tindak tutur, prinsip kerjasama, impliatur percakapan, teori relevansi, dan kesantunan (politeness). Kesantunan (politeness) merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika. Kesantunan merupakan fenomena kultural, sehingga apa yang dianggap santun oleh suatu kultur mungkin tidak demikian halnya dengan kultur yang lain (Zamzani, dkk dalam Saputra, 2007: 12) sedangkan menurut Keraf dalam Saputra, 2007: 12) menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa adalah memberikan

penghargaan kepada orang yang diajak bicara, khususnya pendengar dan pembicara yang dimanifestasikan melalui kejelasan dan kesingkatan.

Kajian pragmatik dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai macam bentuk tuturan, makna, maksud, dan aspek-aspek situasi tutur dalam Al-Qur‟an (Mustaqim, 2014: 2). Ilmu pragmatik dapat digunakan untuk membedakan makna teks dalam Al-Qur‟an. Inilah fungsi pragmatik sebagai ilmu untuk mengungkapkan makna dalam Al-Qur‟an yang merupakan media tulis atau wacana tulis.

Dalam penelitian ini, pembahasan pragmatik yang merupakan kajian tentang tindak tutur akan membahas berupa bentuk prinsip kesantunan dan peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan klasifikasi maksim yang ditemukan dalam Al-Qur‟an surah Al-Kahfi. Prinsip kesantunan menurut Leech 1993 terealisasikan dalam beberapa maksim berikut: (1) maksim kearifan (Tact maxim), (2) maksim kedermawanan (Generosity maxim) , (3) maksim pujian (Approbation maxim), (4) maksim kerendahan hati (Modesty maxim), (5) maksim kesepakatan (Agreement maxim), (6) maksim simpati (Sympathy maxim). Maksim merupakan kaidah kebahasan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya (Grice dalam Fitriani, 2015: 206)

Adapun alasan peneliti memilih judul tentang prinsip kesantunan dalam Al-qur‟an surah Al-Kahfi untuk diteliti, karena pada surah tersebut ditemukan dialog-dialog. Diantaranya adalah dialogNabi Musa dan Khidhir. Di antara kisah- kisah dalam al-Qur‟an yang syarat akan hikmah dan pelajaran serta sangat populer dalam khazanah cerita para nabi, bahkan melebihi nabi-nabi, selain nabi Muhammad SAW adalah kisah Khidhir bersama nabi Musa a.s (Faisol, 2011:

235-236). Kihidhir adalah hamba yang shalih yang Allah anugerahi karamah berupa ilmu ghaib. Ilmu tersebut merupakan ilmu khusus yang tidak diajarkan kecuali atas bimbingan serta pertolongan-Nya. Allah memerintahkan nabi Musa a.s. untuk belajar kepada beliau tentang bersikap tawadhu‟ atas ilmu. Kisah pertemanan antara dua hamba Allah yang shalih ini telah banyak dikaji oleh para peneliti, baik dari segi pesan yang disampaikan maupun cara penyampaiannya

(Susiani, 2019: 119). Kemudian ditemukan pula dialog antara Dzulqarnain dengan kaumnya. Adapun prinsip kesantunan yang terealisasi di dalam surah Al-kahfi yaitu pada ayat 71-73, sebagai berikut:

اَهَ قَرَخ ِةَنيِفىسلٱ ِفِ اَبِكَر اَذِإ ٰىتََّح اَقَلَطنٱَف

/Fanṭalaqā, ḥattā iżā rakibā fis-safīnati kharaqahā/ „Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhir melobanginya.

)٧٧(

أًرْمِإ أً ْيَش َتْئِج ْدَقَل اَهَلْىَأ َقِرْغُ تِل اَهَ تْ قَرَخَأ َلاَق :

ىسوم/Qāla a kharaqtahā litugriqa ahlahā, laqad ji`ta syai`an imrā/ „Musa berkata:

"Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.(71)

Pada ayat 71, Penutur (Musa) menanyakan kepada mitra tutur (Khidhir) yang melubangi perahu lalu mengeluarkan papan perahu tersebut dan memotongnya serta menambalnya. Musa tidak bisa menahan diri untuk bertanya atas apa yang dilakukan Khidhir tersebut, sebagai bentuk pengingkaran terhadapnya"Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnyaSesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar?".Tuturan pada ayat ini merupakan tuturan Nabi Musa kepada Khidhir yang ingin membangun pengertian dan kesepakatan kepada Khidhir bahwa apa yang dilakukan Khidhir merupakan satu kesalahan yang besar.

Oleh karena itu tuturan ini mengandung prinsip kesantunan maksim kesepakatan.

)٧٧(

أًرْ بَص َىِعَم َعيِطَتْسَت نَل َكىنِإ ْلُقَأ َْلََأ َلاَق

:رضخ

/Qāla a lam aqul innaka lan tastaṭī'a ma'iya ṣabrā/ „Dia (Khidhir) berkata:

"Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku". (72)

Pada ayat 72, penutur (Khidhir) berkata kepada mitra tutur (Musa)

"Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku". Yakni apa yang aku kerjakan ini merupakan kesengajaan, dan termasuk dari apa yang telah kusyaratkan kepadamu, yakni, janganlah kamu mengingkarinya, karena engkau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup

tentangnya. Padahal tindakan tersebut mempunyai kemaslahatan yang engkau tidak mengetahuinya. Tuturan pada ayat ini merupakan tuturan Khidhir yang ingin membangun pengertian dan kesepakatan kepada Nabi Musa bahwa apa yang dilakukan olehnya merupakan bentuk kesengajaan dan termasuk dari apa yang telah disyaratkan oleh Khidhir kepada Nabi Musa A.S sebelum melakukan perjalanan. Oleh karena itu tuturan ini mengandung prinsip kesantunan maksim kesepakatan.

)٧٧(ا

ًٔرْسُع ىِرْمَأ ْنِم ِنىْقِىْرُ ت َلََو ُتيِسَن اَِبِ ِنِْذِخاَؤُ ت َلَ َلاَق

:ىسوم/Qāla lā tu`ākhiżnī bimā nasītu wa lā tur-hiqnī min amrī 'usrā/ „Musa berkata:"Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitandalam urusanku".(73)

Pada ayat 73, penutur (Musa) meminta kepada mitra tutur (Khidhir) untuk tidak menghukumnya karena kelupaannya dalam apa yang disyaratkan oleh Khdhir kepadanya, Khidhir melakukan tiap tindakannya dengan kesengajaan dan bagian dari apa yang Allah SWT ajarkan kepadanya. Sedangkan Musa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang disaksikannya namun menganggap perbuatan Khidhir sebagai suatu kesalahan yang besar. Atas kekeliruan Musa tersebut, ia menyatakan permintaan maafnya dengan mengatakan

"Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitandalam urusanku" pada ayat 73.

Pada ayat tersebut, terdapat penerapan prinsip kesantunan berupa pemintaan yang diutarakan oleh penutur (Musa) kepada petutur (Khidhir).

Tuturan pada ayat ini termasuk jenis maksim kerendahan hati (modesty maxim).

Maksim kerendahan hati yaitu maksim yang digunakan untuk memaksimalkan cercaan atau penjelekkan terhadap dirinya sendiri (minimize praise of self atau maxim dispraise of self) Leech dalam )Rahardi dkk, 2016: 62). Tuturan Musa kepada Khidhir dianggap sebagai tuturan yang menunjukkan kerendahan hati dan santun, Musa memaksimalkan cercaan atau penjelekan terhadap dirinya sendiri denganmenyesali sikapnya yang tidak sabar menghadapi tindakan Khidir yang melobangi perahu dan menganggap perbuatan Khidhir sebagai suatu kesalahan

yang besar.Penyesalan dan permintaan maaf Musa kepada Khidhir merupakan tuturan yang tidak menunjukkan sebuah kesombongan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti prinsip kesantunan apa yang terdapat dalam Al-qur‟an surah Al-kahfi. Data yang digunakan berupa tuturan yang terdapat penerapan prinsip kesantunan yang diamati dalam surah Al- kahfi tersebut. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan bentuk prinsip kesantunan dan fungsi kesantunan dengan menggunakan kajian pragmatik sebagai ilmu yang membahas makna dalam konteks tuturan. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk atau mengikuti teori Leech dalam )Oka, 1993) tentang Kesantunan (1993).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk prinsip kesantunan yang ditemukan dalam Al- Qur‟an Surah Al-Kahfi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk prinsip kesantunan yang ditemukan dalam Al-Qur‟ansurat Al-Kahfi.

1.4 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa prodi Sastra Arab dalam memahami bidang pragmatik dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga menjadi bahan referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Khususnya yang mengkaji tentang surat Al-Kahfi dengan pendekatan pragmatik.

2. Manfaat Praktis

a. penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dari segi kajian pragmatik pada mahasiswa Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya menjadi bahan acuan yang bermanfaat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang relevan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada kajian pragmatik.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis dalam Sari, 2020: 43) Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dimana data yang dihimpun yaitu data-data naratif dengan kata-kata (bukan angka-angka) untuk menjawab pertanyaan-pertayaan yang dilontarkan (Chang 2014 : 30).

Untuk pengumpulan data peneliti juga menggunakan metode simak.

Metode simak yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan (Mahsun 2005:

92). Metode penelitian ini menggunakan metode simak. Menyimak disini terbagi menjadi 2, yaitu simak tulisan dan simak tuturan/lisan. Namun menyimak dalam penelitian ini adalah metode simak tulisan.

Dalam hal ini peneliti mengambil data dalam Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi berupa ayat-ayat yang mengandung prinsip kesantunan dengan cara membaca setiap ayat menggunakan Al-Qur‟an Mushaf Madinah Terjemahan (2010) yang diterbitkan oleh Penerbit Jabal; Bandung. Kemudian peneliti menggunakan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 6; Juz 14, 15, 16) tahun 2015 yang diterbitkan oleh Penerbit Insan Kamil; Solo.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik catat sebagai teknik lanjutan, yaitu teknik mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut. (Mashun 2005: 133).

Sistem penulisan dalam penelitian ini menggunakan pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 No. 0543 b/U/1987.

Adapun tahap-tahap pengumpulan dan penganalisisan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan referensi/rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Membaca dan memahami bahan referensi/rujukan tersebut untuk menyusun proposal penelitian ini.

3. Mengumpulkan data dari Surat al-Kahfi kemudian dipilah dan diklasifikasikan sesuai dengan prinsip kesantunan..

4. Menganalisis data-data dari setiap ayat.

5. Menuliskan hasil penelitian secara sistematis sehingga menjadi sebuah laporan berupa karya ilmiah (skripsi).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan dan memiliki beberapa keterkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah seabgai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2019), meneliti tentang “Prinsip Kesopanan Pada Cerita al-Gharib dan al-Jababirah dalam Antologi Al-Kabus Karya Najib Kailani”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prinsip kesopanan pada cerita al-Gharib dan al-Jababirah dalam Antologi Al-Kabus Karya Najib Kailani.memiliki tuturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan prinsip kesopanan di dalam penyampaian tuturan, karena pada beberapa tuturan tersebut telah mengikuti ketentuan maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kedermawanan/penerimaan (generosity maxim), maxim penghargaan/kemurahan (approbation maxim) maxim kesederhanaan/kerendahan hati (modesty maxim), maksim pemufakatan/kecocokan (agreement maxim), dan maksim kesimpatian (simpaty maxsim).Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis prinsip sopan santun yang dikemukakan oleh Leech. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dan yang peneliti lakukan terletak pada sumber data yang diambil, Ulfa meneliti prinsip kesopanan yang mengambil data dari Cerita al-Gharib dan al- Jababirah dalam Antologi Al-Kabus Karya Najib Kailani, sedangkan sumber data yang peneliti ambil yaitu pada Al-Qur‟an surah Al-Kahfi.

Adapun Wijaya (2017), meneliti tentang “Analisis Kesantunan Berbahasa Menurut Leech Pada Tuturan Berbahasa Arab Guru Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta Tahun ajaran 2016/2017 (Kajian Prgamatik)”.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis terhadap tuturan langsung oleh guru mata pelajaran Tamrin Lugah pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra dengan Teori Kesantunan Geoffey Leech, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat maksim kebijaksanaan sejumlah 17 tuturan, maksim kedermawanan sejumlah 4 tuturan, maksim penghargaan sejumlah 14 tuturan, maksim kemufakatan sejumlah 25 tuturan, dan maksim kesimpatian sejumlah 4 tuturan.

Sedangkan pada praktek mengajar guru tersebut telah melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa dengan maksim kebijaksanaan sejumlah 13 tuturan, maksim penghargaan sejumlah 2 tuturan, dan maksim kemufakatan sejumlah 7 tuturan, dan untuk maksim kesederhanaan, peneliti tidak menemukannya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu metode penyediaan data, analisis data, dan metode hasil analisis data. Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Leech.

Perbedaan pada penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah Wijaya meneliti tentang tuturan berbahasa Arab guru pondok pesantren Ibnul Qoyyim Putra Yogyakarta dengan analisis kesantunan berbahasa, sementara penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis tentang tuturan yang mengandung prinsip kesantunan dalam Al-Qur‟an surah Al-Kahfi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017), meneliti tentang

“Analisis Penerapan Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Belajar- Mengajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMA Negeri Labakkang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kesantunan berbahasa yang dapat dilihat dari indicator kesantunan berbahasa yang berdasarkan teori maksim Leech pada interaksi belajar-mengajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 Labakkang adalah maksim pujian/penghargaan (penghargaan terhadap orang lain, pujian yang jujur, mengejek, merendahkan orang lain), maksim kearifan (teguran yang jujur namun halus, perintah dengan nada pertanyaan, menegur dengan diksi yang kurang halus), maksim kedermawanana (penolakan dengan kata “maaf”, berbicara tidak sesuai situasi), maksim kerendahan hati (menonjolkan dirinya sendiri, superior, dan maksim kecocokan (memberikan dukungan dengan halus). Penelitian ini merupakan penelitian deskripti kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah merekam, mentranskripsi, mengklasifikasi, mendeskripsi, dan menganalisis penerapan prinsip kesantunan berbahasa. Teori yang digunakan adalah teori kesantunan yang dikemukakan oleh Leech. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sumber data yang diambil oleh Saputra adalah percakapan antara guru dan siswa, sementara sumber data yang peneliti ambil yaitu tuturan/dialog yang tedapat dalam Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi.

Adapun penelitian yang selanjutnya adalah penelitian Tesis yang dilakukan oleh Zulfan (2012), meneliti tentang “Tindak Tutur Ulul Azmi: Satu Kajian Pragmatik”. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masing-masing Rasul Ulul Azmi tidak menggunakan semua klasifikasi tuturan ilokusi, begitu juga juga dengan fungsi tuturan ilokusi. Selanjutnya Rasul Ulul Azmi hanya menggunakan dua jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung literal dan tidak langsung literal. Penelitian ini menemukan bahwaRasul Ulul Azmi lebih banyak menggunakan maksim kesepakatan dan menemukan juga tuturan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesantunan.Penelitian ini juga menemukan bahwa Rasul Ulul Azmi lebih banyak menggunakan tuturan asertif, karena dipengaruhi kondisi keyakinan umat mereka kepada animisme, dinamisme, dan paganisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan Rasul Ulul Azmi hanya yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan buku-buku hadits dan sejarah Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Geoffrey Leech (1993) berkaitan dengan fungsi klasifikasi tindak tutur ilokusi serta prinsip kesantunan, I Dewa Putu Wijana dan M. Rohmadi (2010) tentang jenis tindak tutur. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada sumber data. Penelitian ini mengambil sumber data berupa tuturan Rasul Ulul Azmisecara keseluruhan, sedangkan sumber data yang peneliti ambil adalah yang bersumber dari tuturan Nabi Musa dengan Khidhir serta tuturan Dzulqarnain dengan kaumnya dalam Al- Qur‟an Surah Al-Kahfi.

2.2 Landasan Teori 2.2.1 Pragmatik

Pragmatik adalah studi tentang makna dan hubungannya dengan situasi- situasi ujar )Leech dalam Oka, 1993) Sedangkan menurut Wijana (1996: 2), Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa sama halnya dengan semantik. Perbedaannya, semantik mempelajari makna bahasa yang bebas konteks sedangkan pragmatik mempelajari makna bahasa yang terikat konteks.

Pengertian pragmatik menurut Syahraui dalam )Al-„Itabi, 2010: 16) adalah:

ةغللا نىبلا يرسفتو فصوب ملعلا يى ةيلوادتلا

/at-tadāwuliyatu hiya al‟ilmu biwasfi wa tafsīri al-binā al-lughawiyyatu/

‟Pragmatik adalah ilmu yang menggambarkan dan menafsirkan struktur linguistik‟.

Nababan menjelaskan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan pemakaian bahasa, yaitu pemilihan bentuk bahasa dan penentuan maknanya sehubungan dengan maksud pembicara sesuai dengan konteks dan keadaan. Jadi, pragmatik merupakan sebuah telaah mengenai makna ujaran sesuai dengan konteks dan situasi.

Tarigan (2009: 30) menjelaskan bahwa pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang disandikan dalam struktur bahasa.

Pragmatik menelaah seluruh aspek tentang makna yang tidak terdapat dalam semantik atau membahas seluruh aspek makna tuturan atau ucapan yang tidak dapat dijelaskan oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi tentang kebenaran pada kalimat yang dituturkan.

2.2.2 Konteks

Berbicara tentang pragmatik berarti berbicara tentang konteks. Untuk dapat menafsirkan sebuah tuturan, maka diperlukan adanya konteks.Permasalahan konteks dalam kaitannya dengan pragmatik merupakan bagian yang tidak boleh terabaikan.Kajian pragmatik selalu terikat dengan masalah perilaku pemakaian bahasa dalam konteks.

Mulyana dalam (Ephyfania, 2019: 11) menyatakan bahwa konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog.Segala sesuatu yang berhubungan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya sangat bergantung pada konteks yang melatarnelakangi peristiwa tuturan itu.Dalam pandangan ahli tersebutdapat disimpulkan bahwa, disetiap tuturan selalu ada konteks yang mewadahinya, karena dengan sebuah konteks sebuah tuturan dapat terjadi.

Menurut Zamzani (2007: 24), konteks secara pragmatik dapat dipandang sebagai konteks yang antara lain meliputi identitas partisipan, parameter waktu

dan tempat peristiwa pertuturan. Konteks situasi atau konteks pertuturan/percakapan terkait dengan berbagai aspek.Setidaknya, syarat terjadinya suatu komunikasi ada tiga hal, yaitu, pembicara, lawan bicara, dan studi atau bahasa yang digunakan.

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan oleh Nababan, bahwa pragmatik adalah studi bahasa yang mendasari analisisnya pada konteks. Konteks yang dimaksud adalah latar belakang pengetahuan yang dimiliki penutur dan lawan tutur yang menyertai dan mewadahi sebuah pertuturan. Dengan mendasarkan pada gagasan Leech dalam )Oka, 1993: 19-21) konteks yang semacam ini dapat disebut sebagai konteks situasi tutur. Konteks situasi tutur mencakup aspek-aspek berikut:

1. Penutur dan mitra tutur

Penutur dan mitra tutur merupakan orang yang terlibat dalam komunikasi. Aspek-aspek yang perlu dicermati dari penutur dan mitra tutur adalah jenis kelamin, umur, daerah asal, tingkat keakraban, dan latar belakang sosial budaya yang dapat menjadi penentu hadirnya sebuah makna tuturan.

Konsep penutur dan lawan tutur juga mencakup penulis dan pembaca apabila sebuah tuturan dikomunikasikan dengan media tulisan. Penutur adalah orang yang bertutur, sedangkan mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau lawan tutur. Aspek-aspek yang terkait dengan penutur dan mitra tutur di atas, dapat mempengaruhi daya tangkap mitra tutur, produksi tuturan serta pengungkapan maksud. Penutur dan mitra tutur dapat saling memahami maksud tuturan apabila keduanya mengetahui aspek-aspek tersebut.

2. Konteks sebuah tuturan

Dalam kerangka pragmatik, konteks merupakan suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimilki oleh penutur dan mitra tutur yang membantu mitra tutur menafsirkan makna kata dengan baik. Apabila dalam berkomunikasi penutur dan mitra tutur mempunyai pengetahuan latar belakang yang sama, maka makna bahasa dapat ditafsirkan dengan mudah. Akan tetapi, jika penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda, maka penafsiran makna bahasa akan sulit dilakukan.

3. Tujuan sebuah tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang muncul dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu.Dengan kata lain, penutur dan mitra tutur telibat dalam suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Dengan kata lain, penutur dan mitra tutur telibat dalam suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu.

Secara pragmatik suatu bentuk tuturan dapat memiliki maksud dan tujuan tuturan akan dapat diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda-beda.

Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Semua tuturan memiliki tujuan, hal tersebut memiliki arti bahwa, tidak ada tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan.Bentuk- bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur selalu dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tuturan.Dalam hubungan tersebut, bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan satu maksud.Sebaliknya, satu tuturan dapat menyatakan berbagai macam maksud.

4. Tuturan sebagai bentuk tindakan

Pragmatik menangani bahasa pada tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa.Tuturan disebut sebagai tindakan konkret (tindak tutur) dalam suasana tertentu.Segala hal yang berkaitan dengannnya, seperti jati diri penutur, dan mitra tutur yang terlibat, waktu, dan tempat data diketahui dengan jelas.Tuturan sebagai tindakan memiliki maksud bahwa, tindak tutur merupakan sebuah tindakan.Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagai melakukan tindakan. Tuturan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas, karena dalam peristiwa tutur, tuturan dapat menimbulkan efek, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lain yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakan.

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal

Tuturan pada dasarnya adalah hasil tindak verbal dalam aktivitas bertutur sapa.Oleh sebab itu, tuturan dibedakan dengan kalimat.Kalimat adalah entitas produk struktural, sedangkan tuturan adalah produk dari suatu tindak verbal yang muncul dari suatu pertuturan. Tuturan sebagai produk tindak verbal merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan sebagai

produk tindak verbal akan terlihat dalam stiap percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan mitra tutur.

2.2.3 Tindak Tutur

Dalam praktik bertutur, sebagaimana yang disampaikan oleh Searle (1996) dalam )Rahardi, dkk 2016: 77), setidaknya terdapat tiga macam tindak tutur yang dapat dinyatakan oleh penutur kepada kepada mitra tuturnya, sebagai berikut:

1. Tindak lokusi (locutionary act). Tindak tutur ini merupakan tindak menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, tindak lokusi dapat juga disebut sebagai „the act of saying something‟. Jadi, sama sekali tidak ada maksud lain yang berada di luar maksud yang disampaikan di dalam tuturan itu, yakni tindak menyatakan atau mengatakan sesuatu. Jadi, kalau katakan saja ada seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa “Mata kuliah pragmatik itu tidak mudah”, tuturan itu semata-mata digunakan untuk menyampaikan atau menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan perihal tidak mudahnya mata kuliah pragmatik tersebut; tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain. Itulah alasan yang sangat mendasar, mengapa tuturan yang merupakan lokusi demikian itu dikatakan sebagai „the act of saying something‟.

2. Tindak Ilokusi. Berbeda dengan jenis tuturan tindak lokusi, sebuah tuturan atau mungkin pula tuturan lain yang serupa, ternyata dapat juga berfungsi untuk

„melakukan sesuatu‟. Jenis tuturan yang berfungsi demikian itu, dalam pragmatik dapat disebut sebagai „tindak tutur ilokusi‟. Karna fungsinya tidak semata-mata digunakan untuk menginformasikan sesuatu atau untuk menyampaikan sesuatu, maka tindak tutur ilokusi sering dapat disebut pula sebagai „the act of doing something‟ tuturan seperti “Ruangan ini ternyata gelap sekali, ya!” bagi orang tertentu, terlebih-lebih yang memiliki cukup kepekaan untuk menangkap makna kebahasaan dengan baik, maka akan dapat bermakna perintah atau permintaan untuk menghidupkan lampu atau mungkin pula membukakan jendela supaya sinar terang dari luar dapat masuk ke dalam ruangan gelap itu. Jadi, kelihatan sekali bahwa bentuk kebahasaan seperti yang disampaikan ini bermakna ilokusi dan sekaligus memiliki daya ilokusi.

3. Tindak tutur perlokusi (Perlocution act) adalah tindak mempengaruhi mitra tutur atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dengan perkataan lain, di dalam tindak perlokusi itu terdapat daya pengaruh (perlocutionary force) atau „efek‟

baik yang dihadirkan secara sebagaja maupun tidak sengaja oleh penuturnya.

Oleh karena itu, tindak tutur perlokusi yang demikian itu sering disebut juga sebagai „the act of affecting someone‟. Sebagai contoh, kalau ada tuturan dari seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, yakni anak dalam usia

„bermain‟ yang berbunyi, “Vendy, sudah gelap” maka sesungguhnya terdapat

„efek‟ atau „perlocutionary force‟ tertentu yang dihadirkan oleh sang ayah itu.

2.2.4 Kesantunan Berbahasa

Istilah prinsip kesantunan (Politeness Principle, PP) diperkenalkan oleh Geoffrey N. Leech (1983). Kesantunan (Politness) merupakan perilaku yang diekspresikan dengan cara yang baik atau beretika.

Kesantunan merupakan hal yang umum untuk menunjukkan perhatian pada orang lain. Anatara rasa hormat dan kesantunan dapat dimanifestasikan melalui tingkah laku sosial maupun cara-cara kebahasaan, misalnya saja kita dapat mengungkapkan rasa hormat kita dengan berdiri saat seseorang yang lebih tinggi masuk ruangan, atau dengan menujukkan kesantunan dengan memegang pintu tetap terbuka saat seseorang akan keluar ruangan.

Kesantunan berbahasa adalah memberikan penghargaan kepada orang yang diajak bicara, khususnya pendengar dan pembicara yang dimanifestasikan melalui kejelasan atau kesingkatan (Keraf).

Kesantunan berbahasa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Diartikan memiliki posisi yang penting dalam karena saat berbahasa secara santu, maka dalam tuturan tersebut sudah mencerminkan diri tiap penuturnya secara utuh. Struktur bahasa yang santun adalah struktur bahasa yang disusun oleh penutur/penulis agar tidak menyinggung perasaan pendengar atau pembaca (Pranowo, 2009: 4). Seseorang berlaku santun pada orang lain sebenarnya tidak hanya untuk menghormati orang lain. Yang lebih hakiki adalah bahwa berlaku santun untuk menjaga harkat dan martabat penutur sendiri.

Kesantunan dapat dilihat dalam berbagai persepektif. Pertama, kesantunan sebagai fenomena linguistik: banyak studi mengenai kesantunan difokuskan pada level realisasi ujaran. Walter dalam )Zamzani, dkk, 2011: 36) mendefinisikan fenomena ini sebagai cara menginvestigasi seberapa banyak kesantunan ditekan dari strategi tindak tutur. Fenomena ini melihat kesantunan dalam tingkat permukaan, yakni menekankan pada penggunaan bentuk bahasa dari tindak tutur itu sendiri. Kedua, kesantunan sebagai fenomena pragmatik: pada tingkat ini, kesantunan dianggap sebagai sebuah strategi yang digunakan oleh pembicara untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.5 Teori Kesantunan Berbahasa

Chaer (2010: 45-46) mengemukakan bahwa ada sejumlah pakar yang telah menulis mengenai teori kesantunan berbahasa. Diantaranya adalah Lakoff (1973), Fraser (1978), Brown dan Levinson (1978), dan Leech (1983).

a) Lakoff

Lakoff (1973) dalam (Chaer, 2010: 46) mengatakan kalua tuturan kita ingin terdengar santun di telinga pendengar atau lawan tutur kita, ada tiga buah kaidah yang harus kita patuhi. Ketiga buah kaidah kesantunan itu adalah formalitas (Formality), ketidaktegasan (hesitancy) dan persamaan atau kesekawanan (equality or camaraderie). Ketiga kaidah itu apabila dijabarkan, maka yang pertama formalitas, berarti jangan memaksa atau angkuh (aloof); yang kedua, ketidaktegasan berarti buatlah sedemikian rupa sehingga lawan tutur dapat menentukan pilihan (option) dan ketiga persamaan atau kesekawanan, berarti bertindaklah seolah-olah anda dan lawan tutur anda menjadi sama.

Jadi, menurut lakoff, sebuah tuturan dikatakan santun apabila ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan kepada lawan tutur, dan lawan tutur merasa tenang. Ketiga tuturan berikut berikut kiranya memenuhi harapan.

b) Fraser

Fraser (1978) dalam (Chaer, 2010: 47) membahas kesantunan berbahasa bukan atas dasar kaidah-kaidah, melainkan strategi. Fraser juga membedakan kesantunan (politeness) dari penghormatan (deference).

Kesantunan menurut Fraser dalam (Chaer, 2010: 47) adalah properti yang diasosiasikan dengan tuturan dan dalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur, bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan penghormatan adalah bagian dari aktivitas yang berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara reguler. Jadi, kalau seseorang tidak menggunakan bahasa sehari-hari kepada seorang pejabat kantornya, maka orang itu telah menunjukkan hormat kepada pejabat yang menjadi lawan tuturnya.

Mengenai definisi kesantunan dari Fraser, ada tiga hal yang perlu diulas. Pertama, kesantunan itu adalah properti atau bagian dari tuturan, jadi bukan tuturan itu sendiri. kedua, pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu terdapat pada sebuah tuturan. Mungkin saja sebuah tuturan dimaksudkan sebagai tuturan yang santun oleh si penutur, tetapi di telinga lawan tutur, tuturan itu ternayata tidak terdengar santun; begitu pula sebaliknya. Ketiga, kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban peserta petuturan. Artinya, apakah sebuah tuturan terdengar santun atau tidak diukur berdasarkan (a) apakah si penutur tidak melampaui haknya terhadap lawan tuturnya; dan (b) apakah si penutur memenuhi kewajibannya kepada lawan tuturnya itu. (Chaer, 2010:47).

c) Brown dan Levinson

Chaer (2010: 49) menyatakan bahwa teori Brown dan Levinson (1978) tentang kesantunan berbahasa berkisar atas nosi muka. Semua orang yang rasional punya muka (dalam arti kiasan tertentu); dan muka itu harus dijaga, dipelihara, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti kehilangan muka, menyembunyikan muka, menyelamatkan muka, dan mukanya jatuh, mungkin lebih bisa menjelaskan konsep muka ini dalam kesantunan berbahasa.

Muka ini harus dijaga, tidak boleh direndahkan orang.

Brown dan levinson mengatakan muka itu ada dua segi yaitu muka negatif dan muka positif. Muka negatif itu mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional yang berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan tindakan atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Bila tindak tuturnya bersifat direktif (misalnya perintah atau

permintaan) yang terancam adalah muka negatif. Hal ini karena dengan memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu, kita sebenarnya telah menghalangi kebebasannya untuk melakukan (bahkan untuk menikmati tindakannya).

Umpamanya, kita suruh seseorang yang sedang duduk-duduk asyik membaca Koran untuk mengerjakan sesuatu. Ini sama artinya dengan tidak membiarkannya melakukan dan menikmati kegiatannya itu. Tergantung kepada siapa dia ini dan juga kepada bentuk ujaran yang kita gunakan, orang itu dapat kehilangan muka. Mukanya terancam, dan muka yang terancam itu adalah muka negative (Chaer, 2010:49-51).

d) Leech.

Pakar lain yang memberi teori tentang kesantunan berbahasa adalah Leech.

Beliau mengajukan teori kesantunan berdasarkan prinsip kesantunan (politeness principles), yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan,ajaran).

Dalam pertukaran pertuturan, peserta tutur tidak hanya menghormati prinsip-prinsip kerjasama, tetapi juga mengindahkan primsip-prinsip kesopanan.

Sebagai retorika interpersonal, pragmatik memerlukan prinsip lain, yakni prinsip kesopanan, (Zulfan dalam Wijana dan Rohmadi, 2010: 51).

Leech, (dalam Oka, 1993: 206) mengatakan bahwa sopan santun berkenaan dengan hubungan antara dua pemeran serta yang boleh kita namakan diri dan lain. Dalam percakapan, diri biasanya diidentifikasikan dengan n, dan lain lazimnya diidentifikasikan dengan t; tetapi penutur juga dapat menunjukkan sopan santun pada pihak ketiga yang hadir ataupun tidak hadir dalam situasi ujar yang bersangkutan.

Leech menjabarkan prinsip kesantunan menjadi enam buah maksim.

Maksim tersebut adalah maksim kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan kesimpatian, adalah sebagai berikut:

1. Maksim Kearifan (Tact Maxim) (dalam ilokusi-ilokusi impositif dan komisif).

a. Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin.

b. Buatlah keuntungan orang lain sendiri sebesar mungkin

2. Maksim Kedermawanan (Genorosity Maxim) (dalam ilokusi-ilokusi impositif dan komisif)

a. Buatlah keuntunga diri sendiri sekecil mungkin b. Buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin

3. Maksim Pujian (Approbation Maxim) (dalam ilokusi-ilokusi ekspresif dan asertif)

a. Kecamlah orang lain sedikit mungkin b. Pujilah orang lain sedikit mungkin

4. Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim) (dalam ilokusi-ilokusi ekspresif dan asertif)

a. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin b. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin

5. Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) (dalam ilokusi Asertif)

a. Usahakan agar tak ketakpaksaan antara diri dan lainsedikit mungkin terjadi.

b. Usahakan agar kesepakatan antara diri dengan lainterjadi sebanyak mungkin.

6. Maksim Simpati (Sympathy Maxim) (dalam ilokusi Asertif)

a. Kurangilah rasa antipasti antara diri dengan lain hinggasekecil mungkin b. Tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan lain.

Berdasarkan beberapa teori kesantunan berbahasa yang dipaparkan diatas, maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Geoffrey Leech. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan atau maksim kesantunan berbahasa yang dijabarkan oleh Leech dapat ditemukan pada tuturan/dialog yang terdapat dalam Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi diantaranya dialog Nabi Musa dan Khidir serta dialog antara Dzulqarnain dengan kaumnya.

Prinsip kesantunan (Politeness Principles) yang disampaikan oleh Leech dalam (Oka,1993) mengandung enam buah maksim yang harus sangat diperhatikan oleh penutur dan mitra tutur, untuk menjadikan percakapan yang sedang berjalan itu benar-benar berciri santun. Berikut penjelasan dan penjabaran dari setiap maksim di dalam prinsip kesantunan tersebut satu demi satu:

1. Maksim Kearifan (Tact Maxim)

Maksim kebijaksanaan adalah peserta tutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertuturan. Kurangi kerugian dan tambahi keuntungan orang lain. Kurangi sikap dengki, iri hati, dan sikap lain yang kurang santun terhadap si mitra tutur.

Didalam maksim kebijaksanaan ini dijelaskan bahwa dalam bertutur yang santun setiap peserta tuturan haruslah selalu berusaha meminimalkan kerugian orang lain, dan memaksimalkan keuntungan kepada orang lain. Jadi, dimensi yang hendak ditunjukkan dalam maksim kebijaksanaan ini adalah dimensi orang lain, bukan dimensi diri sendiri.

Tuan rumah : ”Silakan makan saja dulu, nak! Kami semua sudah mendahului”.

Tamu : ”Wah, saya jadi tidak enak, Bu”.

Tuturan diatas tampak jelas bahwa apa yang dituturkan oleh tuan rumah sangat memaksimalkan keuntungan bagi tamu. Bahkan, sering kali ditemukan minuman dan makanan yang disajikan kepada tamu diupayakan agar layak diterima dan dinikmati oleh tamu tersebut. Kemudian respon yang ditunjukkan oleh tamu pun tidak serta merta menyantap makanan yang sudah dipersilahkan untuknya, akan tetapi si tamu bersikap santun dengan mengatakan “Wah, saya jadi tidak enak, bu” si tamu berusaha meminimalkan kerugian orang lain dan 2. Kedermawanan (Generosity Maxim)

Maksim kedermawanan adalah para peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Kurangi keuntungan bagi diri sendiri dan tambahi pengorbanan diri sendiri. Maksim kedermawanan digariskan bahwa agar tuturan seseorang dapat berciri sopan dan santun, tuturan itu harus dibuat sesederhana dan sesimpel mungkin. Orang yang menuturkannya pun harus bersikap rendah hati, tidak bersikap sebaliknya, yaitu bersikap congkak dan menyombongkan diri. Dengan menempatkan sosok dirinya pada posisi yang rendah itu, artinya orang tersebut bersikap baik, bersikap sebagai dermawan dan terhadap pihak lain.

Anak kos A : ”Mari, saya cucikan baju kotormu! Pakaianku tidak banyak kok yang kotor”.

Anak kos B : ”Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga kok”

Di dalam tuturan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa si A berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor si B. Respon dari anak kos B pun menunjukkan bahwa ia bersikap santun dengan mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan menambahi pengorbanan diri sendiri. Anak kos B menolak secara halus, dengan memberitahu bahwa ia juga akan mencuci.Hal tersebut merupakan realisasi maksim kedermawanan atau kemurahan hati dalam bermasyarakat. Pada contoh dalog diatas, kegunaan maksim kedermawanan adalah untuk menawarkan.

3. Maksim Pujian (Approbotion Maxim)

Maksim penerimaan adalah para peserta tutur diharapkan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Kurangi cacian dan tambahi pujian pada orang lain. Leech(dalam Rahardi, dkk, 2016: 62) menegaskan bahwa agar dapat dengan mudah diterima oleh mitra tuturnya, atau oleh pihak yang berada di luar dirinya, seseorang harus bersedia memaksimalkan pujian atau mengoptimalkan penghargaan terhadap pihak lain.

Sebaliknya, orang harus benar-benar mengurangi atau bahkan meniadakan cercaan pada pihak lain. Semakin orangbanyak memuji dan menghargai pihak lain, maka sesuai dengan esensi dan substansi akan mendapatkan penerimaan dari orang lain. Akan tetapi jika sebaliknya, dirinya tidak akan banyak mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari pihak-pihak yang berada di luar dirinya.

Maksim Pujian, yaitu maksim yang digunakan untuk memberikan pujian. Semakin orang banyak memuji dan menghargai piha lain, maka sesuai dengan esensi dan substansi dasar dari maksim pujian atau aprobasi ini, orang tersebut akan mendapatkan penerimaan dari pihak lain.

Dosen A : ”Pak, tadi saya sudah memulai kuliah perdana dengan materi puisi”.

Dosen B : ”Oya, tadi saya mendengar pembacaan puisinya jelas sekali”.

Dalam pertuturan di atas, pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekannya dosen B ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian atau penghargaan oleh dosen B. Maka, dalam pertuturan itu dosen B berperilaku santun terhadap dosen A. Pada contoh dialog diatas, kegunaan maksim penerimaan adalah untuk memberikan pujian atau penghargaan kepada lawan tutur.

4. Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim)

Maksim kerendahan hati ditegaskan bahwa, agar dapat dikatakan santun, seseorang harus bersedia meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri.

Sebaliknya, seeorang harus bersedia memaksimalkan perendahan terhadap dirinya sendiri. Semakin orang banyak memuji atau mengunggulkan dirinya sendiri, maka akan semakin dianggap tidak santunlah orang itu. Dalam konteks perbincangan tentang maksim kerendahan hati ini, seseorang harus dikatakan harus dikatakan sebagain orang yang tidak santun karena tidak sederhana dan tidak rendah hati. Leech (1983) menegaskan bahwa, demi tercapainya maksim kerendahan hati atau „modesty maxim‟, orang harus bersedia meminimalkan pujian-pujian terhadap dirinya sendiri atau “minimize praise of self” dan memaksimalkan cercaan terhadap dirinya sendiri “maxime dispraise of self”.

Maksim Kerendahan Hati, yaitu maksim yang digunakan untuk memaksimalkan cercaan atau penjelekkan terhadap dirinya sendiri, atau sering disebut “minimize praise of self” atau “maxime dispraise of self”. Leech (dalam Oka, 1993: 214) menyatakan maksim kerendahan hati dengan kata seperti ini “pujilah diri sendiri sesedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin”. Maksim kesederhanaan atau kerendahan hati menuntut peserta tutur untuk bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Orang akan dikatakan sombong dan congkak hati apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan diri sendiri.

Ibu A : ”Nanti Ibu yang memberi sambutan ya, dalam rapat PPK”.

Ibu B : ”Waduh… nanti grogi saya”.

Pernyataan diatas, merupakan tuturan antara Ibu PPK ketika akan mengadakan rapat. Ibu A menunjukkan kerendahan hati kepada Ibu B, dengan memintanya menjadi orang yang memberikan sambutan dalam rapat dan bukan dirinya, karena orang akan dikatakan sombong apabila di dalam kegiatan bertutur selalu mengunggulkan dirinya sendiri, kemudian respon Ibu B menunjukkan sikap kerendahan hati dengan tidak merasa dia mampu memberi sambutan dengan baik dan percaya diri, namun dengan memberikan respon meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan ”Waduh…

nanti grogi saya”Pada contoh kalimat diatas, kegunaan maksim kerendahan hati adalah untuk memasimalkan cercaan atau penjelekkan dirinya sendiri. Di dalam maksim kerendahan hati ini, seseorang harus bersedia meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri (Rahardi, dkk, 2016: 62).

5. Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim)

Maksim kesepakatan adalah para peserta tutur diharapkan dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain (Hidayatullah, 2017: 148). Demi tercapainya maksim pemufakatan maka, seseorang harus bersedia meminimalkan ketidaksetujuan antara dirinya dengan orang lain atau mitra tuturnya.

Maksim Kesepakatan, yaitu maksim yang digunakan untuk menyampaikan kesetujuan atau kecocokan yang telah bersama-sama ditepati dan diupayakan demi tercapainya kondisi kesantuan.

Guru A : ”Ruangannya gelap ya, Bu!”

Guru B : ”He…eh! Saklarnya mana ya?”

Pernyataan di atas, merupakan tuturan seorang guru kepada rekannya pada saat mereka berada di ruang guru. Ketika guru A menyatakan ruangannya gelap, respon guru B dengan menanyakan mana saklarnya menunjukkan bahwa guru A dan guru B memiliki kecocokan. Pada contoh dialog diatas, maka kegunaan maksim kesepakatan adalah untuk menyampaikan sebuah rasa kecocokan atau kesepakatan.

6. Maksim Simpati (Sympathy Maxim)

Maksim simpati adalah para peserta tutur diharapkan dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain (Hidayatullah, 2017: 149).

Dalam praktik bertutur juga harus ada upaya untuk saling memaksimalkan rasa simpati dan saling meminimalkan rasa antipati antara pihak penutur dan mitra tutur, antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jika seseorang mengedepankan rasa antipati terhadap yang lainnya, yang terjadi adalah keadaan yang sangat tidak harmonis antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pihak yang satu tidak dapat menghargai pihak yang satunya lagi karena sama-sama mengedepankan rasa antipasti (Rahardi, dkk, 2016: 63)

Maksim kesimpatian, yaitu maksim yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan luapan hati, atau dapat juga untuk menyampaikan dimensi-dimensi psikologis seseorang. Sebagai contoh, orang dapat mengekspresikan rasa ibanya terhadap penderitaan seseorang, bela sungkawanya terhadap kematian seseorang, rasa terima kasih, ucapan selamat, puji-pujian, dan sebagainya (Rahardi dkk, 2016: 60)

Ani : “Tut, nenekku meninggal.”

Tuti :”Innalillahiwainnailaihi rajiun. Aku ikut berduka cita.”

Pernyataan diatas merupakan tuturan seorang karyawan kepada rekannya yang memiliki hubungan erat saat mereka berada di ruang kerja.Pernyataan Ani yang memberitahukan kalau neneknya meninggal mendapat simpati dari Tuti rekan kerjanya dengan ikut berduka cita atas meninggalnya nenek Ani. Pada contoh dialog diatas maka kegunaan maksim kesimpatian adalah untuk menyampaikan bela sungkawa atau rasa simpati terhadap kematian seseorang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil

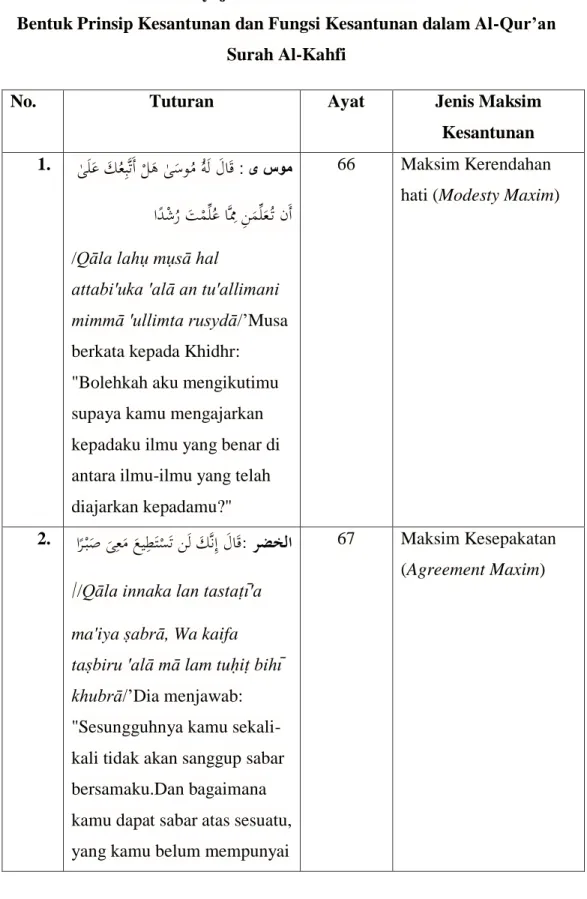

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi, yang berisi dialog antara Khidhir dan Nabi Musa serta dialog antara Dzulqarnain, peneliti menemukan bentuk prinsip kesantunan yang terealisasi dalam 5 maksim kesantunan, yaitu:Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim): pada ayat 66, 73.

Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim): pada ayat 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 98. Maksim Pujian (Approbotion Maxim): ayat 76.

Maksim Simpati (Sympathy Maxim): pada ayat 77 dan Maksim Kearifan (Tact Maxim) ayat 78.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Bentuk Prinsip Kesantunan dalam Al-Qur’an Surah Al-Kahfi

Adapun bentuk prinsip kesantunanyang terealsasi pada dialog Khidhir dan Nabi Musaserta pada dialog Dzulqarnain dengan kaumnyadalam Al-Qur‟an surah Al-Kahfi adalah sebagai berikut:

1. Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim)

Maksim kerendahan hati (Modesty Maxim), ditemukan pada tuturan Nabi Musa kepada Khidhir, yaitu pada Al-Qur‟an Surah Al-Kahfi ayat 66 dan ayat 73, sebagai berikut:

)٦٦( أًدْشُر َتْمِّلُع اىِمِ ِنَمِّلَعُ ت نَأ ٰىَلَع َكُعِبىتَأ ْلَى ٰىَسوُم ۥ ُوَل َلاَق : ىسوم (۱

ج

/Qāla lahụ mụsā hal attabi'uka 'alā an tu'allimani mimmā 'ullimta rusydā/‟Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"

(66)

Pada ayat 66, penutur (Musa) menanyakan kepada mitra tutur (Khidhir) apakah ia diperbolehkan untuk mengikuti Khidhir dalam melakukan perjalanan untuk mengajarkannya ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Khidhir.

Tuturan "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?".Tuturan pada ayat ini termasuk jenis maksim kerendahan hati (modesty maxim). Tuturan nabi