ISSN 1410-9891

PERBANDINGAN PRALAKUAN KOAGULASI DENGAN

MENGGUNAKAN FeSO

4.7H

2O & Al

2(SO

4)

3.18H

2O

TERHADAP KINERJA MEMBRAN MIKROFILTRASI

POLYPROPILENE HOLLOW FIBER

Eva Fathul Karamah dan Fedy Gusti Kostiano

Program Studi Teknik Kimia, Departemen Teknik Gas & PetrokimiaFakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

Abstrak

Proses pengolahan air dengan menggunakan membran mikrofiltrasi sangat rentan terhadap fouling, sehingga air umpan yang akan memasuki proses harus diberi pralakuan, berupa koagulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan membandingkan sejauh mana pengaruh proses pralakuan koagulasi dengan menggunakan dua koagulan yang berbeda terhadap kinerja membran mikrofiltrasi polypropylene hollow fiber, yaitu peningkatan fluks permeat dan % removal (dilihat dari TDS dan COD-nya), sekaligus memilih koagulan yang tepat untuk proses ini. Dalam penelitian ini, koagulan yang digunakan ialah koagulan berbasis aluminium, yaitu Al2(SO4)3.18H2O, dan koagulan berbasis ferrum/besi, yaitu FeSO4.7H2O,

dengan variasi dosis tertentu.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk koagulan FeSO4.7H2O, dengan dosis 70

ppm, persentase keefektifan koagulasi dapat mencapai 68% untuk penyisihan (removal) TDS dan 41 % untuk penyisihan COD-nya. Fluks permeat yang diperoleh sebesar 0,008 m3/m2/jam.

Persentase penyisihan TDS dan COD dalam proses mikrofiltrasinya ialah 57% dan 43%. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O, dengan dosis 70 ppm, persentase keefektifan

koagulasi mencapai 55% untuk penyisihan TDS dan 39% untuk penyisihan COD. Fluks permeat yang diperoleh sebesar 0,02 m3/m2/jam. Persentase penyisihan TDS dan COD dalam proses mikrofiltrasinya ialah 40% dan 39 %. Untuk penggunaan koagulan FeSO4.7H2O, disarankan pH

air umpan berkisar 8 – 9, dengan kecepatan pengadukan 120 rpm (selama 2 menit), dan 40 rpm (selama 10 menit), waktu pengendapan ± 1 jam. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O, pH

umpan berkisar 5,5-6,5, dan kecepatan pengadukan sama dengan koagulan FeSO4.7H2O, namun

waktu pengendapan cukup ± 30 menit.

Kata kunci: mikrofiltrasi, pengolahan air, koagulasi, aluminium sulfat, ferrous sulfat

Abstract

Microfiltration membrane in the water treatment process is susceptible to fouling. So, the feed water that enter this process must be pretreated, such as coagulation. The aim of this research are to study and compare the effect of coagulation process by using two different coagulants based on the performance of polypropilene hollow fiber microfiltration membranes, which are the increase of permeate flux and removal percentage of TDS and CO; and to choose the suitable coagulant for this process. In this research, the coagulants used are aluminium based coagulant (Al2(SO4)3.18H2O) and ferrum based coagulant (FeSO4.7H2O), which is varied in

1. Pendahuluan

Bumi dimana kita berada sekarang memang menyimpan cadangan air yang sangat banyak. Kira-kira 1,4 miliar km3. Tapi sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari (air tanah dan air permukaan) hanya kurang dari 1,5%. Ketersediaan air semakin terbatas diakibatkan oleh pencemaran yang timbul (Gabler, 1988).

Salah satu teknologi pengolahan air yang saat ini berkembang dengan pesat dan banyak diminati ialah teknologi membran. Proses pengolahan air dengan menggunakan membran yang biasa digunakan ialah proses mikrofiltrasi. Proses ini efektif untuk memisahkan mikroba-mikroba yang terkandung di dalam air yang merugikan kesehatan seperti bakteri, alga, dan protozoa. Namun akan menjadi kurang efektif jika digunakan untuk memisahkan kontaminan berukuran koloid yang terlarut dalam air karena dapat menimbulkan masalah

fouling pada membran. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu ditambahkan suatu proses pralakuan, yaitu

koagulasi.

Koagulan yang mendominasi dan umum digunakan dalam proses koagulasi ialah koagulan berbasis aluminium, yaitu Al2(SO4)3, dan koagulan berbasis ferrum/besi, yaitu FeSO4, Fe2(SO4)3 dan FeCl3. Kedua jenis koagulan ini sering digunakan dikarenakan mempunyai rentang pH yang cukup besar. Rentang pH optimal untuk aluminium berkisar 5.5-6.5. Sedangkan untuk koagulan besi, mempunyai rentang pH yang lebih besar lagi, yaitu 4-9, sehingga sangat cocok digunakan untuk umpan yang mempunyai rentang pH yang besar.

Dalam penelitian ini, koagulan yang digunakan ialah koagulan berbasis aluminium, yaitu Al2(SO4)3.18H2O, dan koagulan berbasis ferrum/besi, yaitu FeSO4.7H2O, dengan variasi dosis tertentu. Penggunaan dua koagulan yang berbeda bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana pengaruh koagulasi dalam meningkatkan kinerja membran mikrofiltrasi, yaitu berupa peningkatan terhadap fluks permeat dan % removal. Parameter untuk mengetahui peningkatan kinerja membran ini dilihat dari TDS (Total Dissolved Solid) dan COD (Chemical Oxygen Demand)-nya.

2. Penelitian

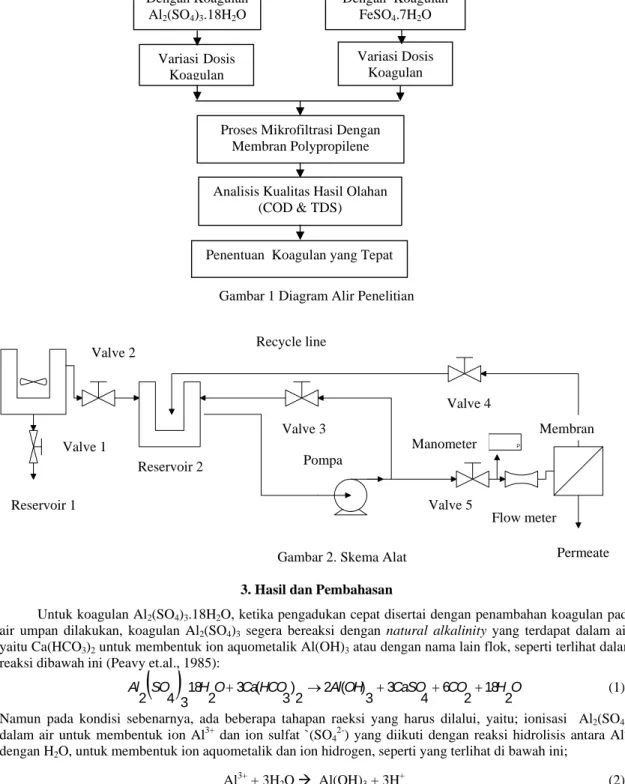

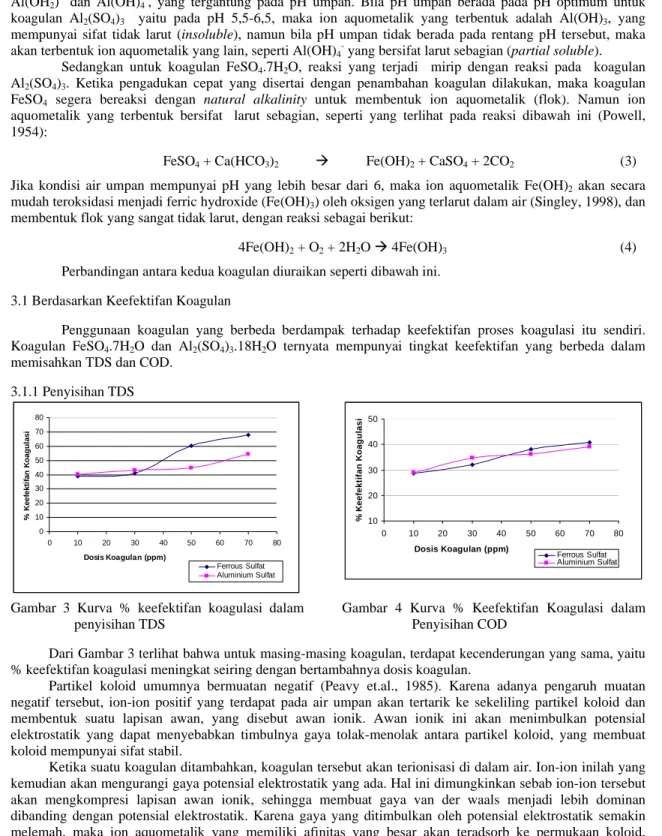

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang terlihat pada Gambar 1. Sedangkan skema alat yang digunakan ditampilkan pada Gambar 2.

Air umpan yang digunakan untuk proses ini berasal dari danau UI, yang terletak tepat di belakang Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Air umpan untuk koagulan FeSO4.7H2O memiliki rentang pH 7,3 hingga 8,8 dengan kisaran TDS 476-560 mg/L. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O, pH air umpan ialah 7,3 dan mempunyai rentang TDS 426-457 mg/L.

Pada proses koagulasi dilakukan 3 tahapan, yaitu; pengadukan cepat selama 2 menit (kecepatan 120 rpm), kemudian dilanjutkan dengan pengadukan lambat selama 10 menit (kecepatan 40 rpm), dan diakhiri dengan proses pengendapan selama 30 menit. Pengadukan cepat dilakukan ketika koagulan ditambahkan ke dalam air umpan. Pengadukan ini bertujuan untuk mendispersikan koagulan secara merata ke seluruh bagian air umpan sehingga reaksi hidrolisis yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Pengadukan lambat berfungsi untuk membantu pembentukan flok-flok yang lebih besar setelah terjadi reaksi hidrolisis antara koagulan dengan air umpan. Sedangkan pengendapan sendiri mempunyai tujuan agar flok yang terbentuk mempunyai waktu yang cukup untuk mengendap di dasar bak reservoir.

Setelah proses koagulasi, air umpan kemudian diproses secara mikrofiltrasi dengan menggunakan membran. Tekanan operasi sebesar 10 cmHg (± 0,135 bar).

Membran yang digunakan untuk proses mikrofiltrasi ialah membran polypropilene hollow fiber.

Polypropilene dipilih karena memiliki stabilitas kimia dan termal yang baik. Polypropilene merupakan polimer

kristalin, dan kristalinitas polypropilene membuatnya memiliki ketahanan kimia yang baik, karena dengan terdapatnya kristalit-kristalit pada matriks polimer, polypropilene menjadi cukup sulit untuk melarutkan zat (insoluble) dan reagen-reagen kimia agak sulit untuk masuk ke dalamnya (Mulder, 1997).

ISSN 1410-9891

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

P

Gambar 2. Skema Alat 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk koagulan Al(SO).18HO, ketika pengadukan cepat disertai dengan penambahan koagulan pada

Pengambilan

Sampel di

Danau UI

Proses pralakuan koagulasi

Dengan Koagulan Al2(SO4)3.18H2O Dengan Koagulan FeSO4.7H2O VariasiDosis Koagulan Variasi Dosis Koagulan

Proses Mikrofiltrasi Dengan Membran Polypropilene

Analisis Kualitas Hasil Olahan (COD & TDS)

Penentuan Koagulan yang Tepat

Reservoir 1 Reservoir 2 Valve 2 Valve 3 Valve 5 Flow meter Permeate Manometer Valve 4 Membran Pompa Recycle line Valve 1

Ion aquometalik yang terbentuk tidak selamanya berupa Al(OH)3, namun dapat juga berupa Al(OH) 2+

, Al(OH2)+ dan Al(OH)4-, yang tergantung pada pH umpan. Bila pH umpan berada pada pH optimum untuk koagulan Al2(SO4)3 yaitu pada pH 5,5-6,5, maka ion aquometalik yang terbentuk adalah Al(OH)3, yang mempunyai sifat tidak larut (insoluble), namun bila pH umpan tidak berada pada rentang pH tersebut, maka akan terbentuk ion aquometalik yang lain, seperti Al(OH)4

yang bersifat larut sebagian (partial soluble). Sedangkan untuk koagulan FeSO4.7H2O, reaksi yang terjadi mirip dengan reaksi pada koagulan Al2(SO4)3. Ketika pengadukan cepat yang disertai dengan penambahan koagulan dilakukan, maka koagulan

FeSO4 segera bereaksi dengan natural alkalinity untuk membentuk ion aquometalik (flok). Namun ion

aquometalik yang terbentuk bersifat larut sebagian, seperti yang terlihat pada reaksi dibawah ini (Powell, 1954):

FeSO4 + Ca(HCO3)2 Æ Fe(OH)2 + CaSO4 + 2CO2 (3)

Jika kondisi air umpan mempunyai pH yang lebih besar dari 6, maka ion aquometalik Fe(OH)2 akan secara mudah teroksidasi menjadi ferric hydroxide (Fe(OH)3) oleh oksigen yang terlarut dalam air (Singley, 1998), dan membentuk flok yang sangat tidak larut, dengan reaksi sebagai berikut:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O Æ 4Fe(OH)3 (4)

Perbandingan antara kedua koagulan diuraikan seperti dibawah ini. 3.1 Berdasarkan Keefektifan Koagulan

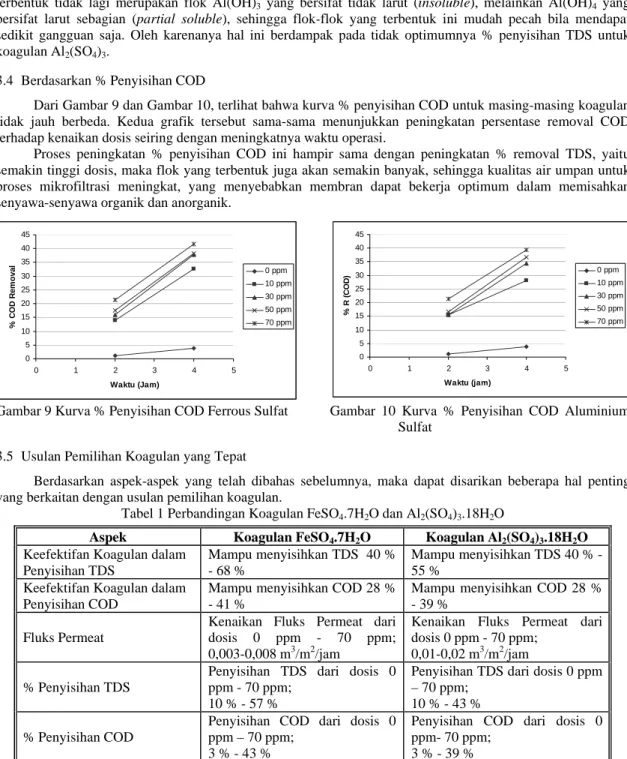

Penggunaan koagulan yang berbeda berdampak terhadap keefektifan proses koagulasi itu sendiri. Koagulan FeSO4.7H2O dan Al2(SO4)3.18H2O ternyata mempunyai tingkat keefektifan yang berbeda dalam memisahkan TDS dan COD.

3.1.1 Penyisihan TDS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Dosis Koagulan (ppm) % K e ef ek ti fa n K o ag u las i Ferrous Sulfat Aluminium Sulfat 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Dosis Koagulan (ppm) % K eefekt if an K o ag u lasi Ferrous Sulfat Aluminium Sulfat

Gambar 3 Kurva % keefektifan koagulasi dalam penyisihan TDS

Gambar 4 Kurva % Keefektifan Koagulasi dalam Penyisihan COD

Dari Gambar 3 terlihat bahwa untuk masing-masing koagulan, terdapat kecenderungan yang sama, yaitu % keefektifan koagulasi meningkat seiring dengan bertambahnya dosis koagulan.

Partikel koloid umumnya bermuatan negatif (Peavy et.al., 1985). Karena adanya pengaruh muatan negatif tersebut, ion-ion positif yang terdapat pada air umpan akan tertarik ke sekeliling partikel koloid dan membentuk suatu lapisan awan, yang disebut awan ionik. Awan ionik ini akan menimbulkan potensial elektrostatik yang dapat menyebabkan timbulnya gaya tolak-menolak antara partikel koloid, yang membuat koloid mempunyai sifat stabil.

Ketika suatu koagulan ditambahkan, koagulan tersebut akan terionisasi di dalam air. Ion-ion inilah yang kemudian akan mengurangi gaya potensial elektrostatik yang ada. Hal ini dimungkinkan sebab ion-ion tersebut akan mengkompresi lapisan awan ionik, sehingga membuat gaya van der waals menjadi lebih dominan dibanding dengan potensial elektrostatik. Karena gaya yang ditimbulkan oleh potensial elektrostatik semakin melemah, maka ion aquometalik yang memiliki afinitas yang besar akan teradsorb ke permukaan koloid, sehingga proses penetralan atau destabilisasi koloid terjadi. Setelah proses destabilisasi terjadi, maka awan ionik yang tadinya menyelubungi partikel koloid menghilang, sehingga kontak antar partikel koloid satu dengan yang lainnya dapat terjadi (Peavy et.al., 1985).

Semakin tinggi dosis koagulan yang ditambahkan, maka akan semakin banyak ion-ion aquometalik Fe(OH)3 atau Al(OH)3 yang mendestabilisasi koloid, sehingga semakin banyak flok yang terbentuk dan akhirnya mengendap. Hal ini menyebabkan % keefektifan koagulan meningkat.

ISSN 1410-9891

Dari grafik terlihat bahwa % peningkatan koagulasi FeSO4 dan Al2(SO4)3 untuk dosis 10 dan 30 ppm tidak terlalu jauh berbeda, namun untuk dosis 50 dan 70 terjadi peningkatan % keefektifan koagulasi yang cukup signifikan pada koagulan FeSO4. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pH air yang berada pada rentang pH optimum untuk koagulan FeSO4 (pH optimum 8-9) (Powell, 1954), yaitu pada pH 8.

Untuk dosis koagulan FeSO4 yang semakin tinggi (50 dan 70 ppm), flok-flok yang terbentuk juga akan semakin banyak. Sehingga membuat % keefektifan koagulasi meningkat tajam. Selain itu, peningkatan % keefektifan koagulasi juga dipengaruhi oleh banyaknya TDS yang terdapat dalam air umpan. Semakin banyak TDS yang terkandung, maka pembentukan flok juga akan menjadi semakin mudah, yang akhirnya membuat % keefektifan menigkat.

Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3, pada dosis 50 dan 70 ppm tidak mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan pH air (pH = 7,3) melewati rentang pH optimum untuk proses koagulasi dengan Al2(SO4)3, yaitu pada rentang 5,5-6,5 (MacKenzie, 1998). Ketika pH optimum telah terlewati, maka kemungkinan besar flok yang terbentuk bukan lagi Al(OH)3, melainkan Al(OH)4 yang mempunyai sifat larut sebagian, sehingga flok yang telah terbentuk mudah pecah, dan membuat kenaikan % keefektifan koagulasi menjadi tidak signifikan.

3.1.2 Penyisihan COD

Pada proses mikrofiltrasi, senyawa-senyawa organik sulit untuk dipisahkan, dikarenakan memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter membran. Oleh karenanya diperlukan proses koagulasi yang terbukti efektif dalam memisahkan senyawa organik.

COD (Chemical Oxygen Demand) merupakan total oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi senyawa-senyawa organik dan anorganik. Namun yang lebih banyak terdegradasi ialah senyawa organik (Adams, 1990).

Pada Gambar 4 terlihat bahwa % keefektifan koagulasi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya dosis. Persentase keefektifan untuk FeSO4 dan Al2(SO4)3 tidak berbeda jauh dalam memisahkan senyawa-senyawa tersebut, dan mencapai titik optimum pemisahan pada dosis 70 ppm, dimana % keefektifan koagulasi sekitar 40%. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, bahwa proses koagulasi dapat memisahkan senyawa-senyawa organik dan anorganik (COD) berkisar antara 30% hingga 60%.

Proses yang terjadi dalam pemisahan senyawa-senyawa organik dan anorganik ini, kurang lebih sama dengan proses pemisahan koloid, yaitu berupa proses pendestabilisasian koloid, yang diikuti dengan flokulasi (pembentukan flok-flok), kemudian pengendapan, yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

3.2 Berdasarkan Fluks Permeat

Fluks permeat merupakan salah satu parameter penting dalam melihat kinerja membran mikrofiltrasi. Fluks permeat atau laju permeasi didefinisikan sebagai volume cairan yang menembus membran (volume permeat) per unit area per waktu. Koagulan FeSO4 dan Koagulan Al2(SO4)3 mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap peningkatan fluks permeat, seperti terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 di bawah ini.

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0 1 2 3 4 5 F lu ks P e rm eat ( m 3/ m 2 /j am ) 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0 1 2 3 4 5 F lu ks P e rm eat ( m 3/ m 2 /j am ) 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm

memiliki porositas yang besar, sehingga permeabilitas dalam cake juga menjadi semakin besar, dan membuat air menjadi lebih mudah untuk menembus membran (fluks meningkat) bila dibandingkan dengan fouling yang terjadi tanpa adanya pralakuan koagulasi.

Dari Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat, bahwa fluks permeat untuk koagulan Ferrous Sulfat lebih kecil bila dibandingkan dengan Aluminium Sulfat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan waktu pengendapan (settling time) selama 30 menit masih kurang. Berdasarkan literatur, waktu pengendapan untuk koagulan FeSO4 ialah sekitar 1 jam (Aguilar, et.el., 2001). Oleh karena itu ketika waktu pengendapan hanya 30 menit, masih banyak flok-flok yang belum turun untuk mengendap. Sehingga ketika air umpan tersebut dialirkan ke dalam proses mikrofiltrasi, flok-flok yang telah banyak terbentuk tersebut akhirnya menutupi permukaan membran dan menimbulkan fouling. Hal ini ditandai dengan berubahnya warna membran yang pada awalnya putih, menjadi kecoklatan, sebagai akibat tertutupi flok Fe(OH)3.

Berbeda halnya dengan koagulan Al2(SO4)3. Ketika waktu pengendapan sudah 30 menit, air umpan yang tadinya keruh, berubah menjadi bening, karena sebagian besar flok-flok yang terbentuk selama proses koagulasi sudah mengendap dengan baik di dasar bak. Sehingga ketika air umpan tersebut dialirkan ke proses mikrofiltrasi, kerja membran menjadi jauh lebih ringan, yang ditandai dengan jauh lebih tingginya fluks permeat Al2(SO4)3 bila dibanding dengan FeSO4.

Oleh karenanya, walaupun % keefektifan koagulasi FeSO4 lebih tinggi dari Al2(SO4)3, namun bila dilihat dari fluks permeatnya, koagulan FeSO4 memiliki fluks yang jauh lebih kecil dibanding Al2(SO4)3. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa waktu pengendapan 30 menit merupakan waktu pengendapan yang tepat untuk koagulan Al2(SO4)3, namun belum cukup untuk koagulan FeSO4.

Dari Gambar 6 terlihat bahwa untuk koagulan Al2(SO4)3, terjadi fenomena yang berbeda pada fluks

permeat untuk dosis 70 ppm, bila dibandingkan dengan fluks permeat pada koagulan FeSO4. Fenomena

penurunan fluks yang tajam pada kondisi 70 ppm ini dapat dijelaskan dengan suatu teori (Peavy et.al., 1985), yang menyatakan bahwa penambahan dosis yang terlalu berlebih (over dosis) pada air umpan, akan mengakibatkan stabilnya kembali koloid yang tadinya telah ternetralkan (coloid restabilizing), sehingga muatan koloid yang sebelum ditambahkan koagulan bermuatan negatif, menjadi bermuatan positif, sebagai akibat dari over dosis. Hal ini tentu saja mengakibatkan flok-flok yang telah terbentuk menjadi pecah kembali, yang membuat fouling pada membran bertambah, sehingga fluks permeat turun drastis.

3.3 Berdasarkan % Removal (Penyisihan) TDS

TDS (Total Dissolved Solid) atau total padatan terlarut terdiri dari partikel koloid, yaitu, senyawa organik dan anorganik, yang mempunyai ukuran partikel bervariasi, mulai dari 0,1 µm hingga 1 nm.

Persentase penyisihan TDS menyatakan berapa banyak TDS pada umpan yang terpisahkan setelah melewati proses membran. Persentase penyisihan TDS merupakan hasil pengurangan antara TDS pada umpan dengan TDS pada permeat dibagi dengan nilai TDS pada umpan.

0 10 20 30 40 50 60 70 0 1 2 3 4 5 Waktu (jam) % R (T DS ) 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1 2 3 4 5 Waktu (jam) % R (T D S ) 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm

Gambar 7 Kurva % Penyisihan TDS Ferrous Sulfat Gambar 8 Kurva % Penyisihan TDS Aluminium

Sulfat

Dari Gambar 7 dan Gambar 8 terlihat bahwa kurva % Penyisihan TDS memiliki kecenderungan yang sama, yaitu semakin tinggi dosis, dan semakin lamanya waktu operasi, maka % penyisihan TDS-nya juga akan semakin meningkat.

Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis, maka flok yang terbentuk juga akan semakin banyak, sehingga kualitas air umpan yang masuk ke dalam proses mikrofiltrasi menjadi semakin bagus dan membuat kerja membran menjadi ringan serta dapat melakukan fungsinya secara optimum.

Semakin lamanya waktu operasi juga mengakibatkan % penyisihan TDS-nya meningkat. Hal ini karena seiring dengan waktu, fouling yang terjadi juga semakin meningkat, dan membuat semakin banyak filter cake yang terbentuk pada permukaan membran. Filter cake ini akhirnya berfungsi sebagai filter tambahan untuk menyaring umpan sebelum masuk ke dalam proses membran mikrofiltrasi, sehingga membuat % penyisihan TDS meningkat.

ISSN 1410-9891

Pada Gambar 7 dan Gambar 8 terlihat bahwa % penyisihan TDS untuk ferrous sulfat lebih tinggi dibanding dengan aluminium sulfat. Hal ini dikarenakan pH umpan yang berada pada pH optimum untuk koagulan FeSO4. Sehingga proses koagulasi berjalan secara optimum, yang membuat semakin banyaknya flok yang terbentuk. Flok-flok ini tidak semuanya mengendap dikarenakan waktu pengendapan yang kurang optimum. Flok-flok yang belum mengendap ini turut terbawa ke dalam proses mikrofiltrasi hingga menimbulkan fouling dan menyebabkan munculnya filter cake pada membran. Filter cake inilah yang akhirnya menjadi filter tambahan bagi air, sebelum masuk ke dalam membran. Sehingga % penyisihan TDS meningkat. Walaupun % penyisihan TDS koagulan FeSO4 ini lebih besar dari Al2(SO4)3, namun pada akhirnya memiliki fluks permeat yang lebih kecil.

Pada % penyisihan TDS untuk koagulan Al2(SO4)3, sebagai akibat dari kurang optimumnya pH umpan untuk proses koagulasi, menjadikan proses koagulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pH umpan yang telah melewati rentang optimum pH koagulasi Al (pH = 5,5-6,5), maka kemungkinan besar flok-flok yang terbentuk tidak lagi merupakan flok Al(OH)3 yang bersifat tidak larut (insoluble), melainkan Al(OH)4 yang bersifat larut sebagian (partial soluble), sehingga flok-flok yang terbentuk ini mudah pecah bila mendapat sedikit gangguan saja. Oleh karenanya hal ini berdampak pada tidak optimumnya % penyisihan TDS untuk koagulan Al2(SO4)3.

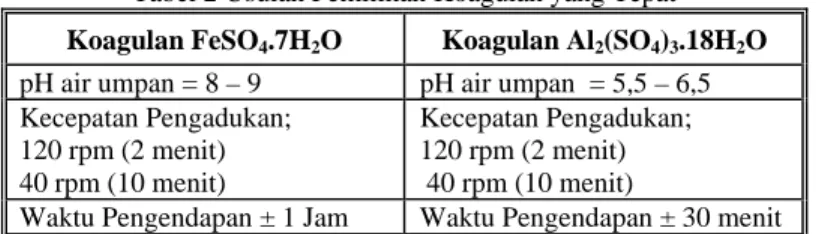

3.4 Berdasarkan % Penyisihan COD

Dari Gambar 9 dan Gambar 10, terlihat bahwa kurva % penyisihan COD untuk masing-masing koagulan tidak jauh berbeda. Kedua grafik tersebut sama-sama menunjukkan peningkatan persentase removal COD terhadap kenaikan dosis seiring dengan meningkatnya waktu operasi.

Proses peningkatan % penyisihan COD ini hampir sama dengan peningkatan % removal TDS, yaitu semakin tinggi dosis, maka flok yang terbentuk juga akan semakin banyak, sehingga kualitas air umpan untuk proses mikrofiltrasi meningkat, yang menyebabkan membran dapat bekerja optimum dalam memisahkan senyawa-senyawa organik dan anorganik.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 1 2 3 4 5 Waktu (Jam) % CO D Re m o v a l 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 1 2 3 4 5 Waktu (jam) % R ( C O D ) 0 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm

Gambar 9 Kurva % Penyisihan COD Ferrous Sulfat Gambar 10 Kurva % Penyisihan COD Aluminium

Sulfat 3.5 Usulan Pemilihan Koagulan yang Tepat

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan usulan pemilihan koagulan.

Tabel 1 Perbandingan Koagulan FeSO4.7H2O dan Al2(SO4)3.18H2O

Aspek Koagulan FeSO4.7H2O Koagulan Al2(SO4)3.18H2O

Keefektifan Koagulan dalam Penyisihan TDS

Mampu menyisihkan TDS 40 % - 68 %

Mampu menyisihkan TDS 40 % - 55 %

Dari aspek-aspek tersebut diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing koagulan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karenanya, pemilihan koagulan yang tepat harus dilandaskan pada kondisi umpan, serta kondisi operasi pada saat proses koagulasi. Sehingga usulan penggunaan koagulan yang tepat dengan melihat kedua kondisi tersebut, adalah sebagai berikut:

Penggunaan Koagulan FeSO4.7H2O Penggunaan Koagulan Al2(SO4)3.18H2O

pH air umpan = 8 – 9 pH air umpan = 5,5 – 6,5

Kecepatan Pengadukan = 120 rpm ( 2 menit) 40 rpm (10 menit) Kecepatan Pengadukan = 120 rpm (2 menit) 40 rpm (10 menit)

Waktu Pengendapan = ± 1 Jam Waktu Pengendapan = ± 30 menit

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengaruh proses pralakuan koagulasi terhadap kinerja membran mikroofiltrasi, seperti tersebut dibawah ini;

1. Persentase keefektifan koagulasi meningkat seiring dengan bertambahnya dosis koagulan. Untuk koagulan FeSO4.7H2O, persentase keefektifan koagulasi dapat mencapai 68% untuk penyisihan TDS dan 41 % untuk penyisihan COD-nya pada dosis 70 ppm. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O, persentase keefektifan koagulasi mencapai 55% untuk penyisihan TDS dan 39% untuk penyisihan COD pada dosis 70 ppm.

2. Semakin tinggi dosis, fluks yang dihasilkan juga semakin besar, namun fluks tersebut juga akan semakin turun seiring dengan waktu. Untuk koagulan FeSO4.7H2O, fluks permeat untuk dosis 70 ppm mencapai 0,008 m3/m2/jam. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O dapat mencapai hingga 0,02 m3/m2/jam. 3. Semakin tinggi dosis, dan semakin lamanya waktu operasi, maka % penyisihan TDS-nya juga akan

semakin meningkat. Untuk koagulan FeSO4.7H2O, persentase penyisihan TDS dapat mencapai 57%, dan untuk penyisihan COD-nya sebesar 43% pada dosis 70 ppm. Sedangkan untuk koagulan Al2(SO4)3.18H2O, persentase penyisihan TDS mencapai 40%, dan untuk penyisihan COD-nya sebesar 39% pada dosis 70 ppm.

4. Usulan pemilihan koagulan yang tepat dilandaskan pada kondisi umpan, serta kondisi operasi pada saat proses koagulasi berlangsung.

Tabel 2 Usulan Pemilihan Koagulan yang Tepat Koagulan FeSO4.7H2O Koagulan Al2(SO4)3.18H2O

pH air umpan = 8 – 9 pH air umpan = 5,5 – 6,5

Kecepatan Pengadukan; 120 rpm (2 menit) 40 rpm (10 menit) Kecepatan Pengadukan; 120 rpm (2 menit) 40 rpm (10 menit)

Waktu Pengendapan ± 1 Jam Waktu Pengendapan ± 30 menit

Daftar Pustaka

Adams, V. Dean, “Water and Wastewater Examination Manual”, Lewis Publisher, 1990.

Aguilar, M.I, J. Slaez, M. Llorlens, A. Soler, J.F. Ortuno, “ Microscopic Observation of Particle Reductin in Slaughterhouse Wastewater by Coagulation-Flocculation Using Ferric Sulphate as Coagulant and Different Coagulant Aids”, Water Research, 2001.

Davis, MacKenzie. David A. Cornwell, ”Introduction to Environtmental Engineering”, 3rd ed, Mc-Graw Hill, 1998.

Gabler, Raymond. Is Your Water Safe to Drink?. Consumers Union. 1988

Mulder, Marcel, “Basic Principles of Membrane Technology”, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, 1997.

Peavy, S. Howard, Donald R. Rowe, George Tchobanoglous,“EnvirontmentalEngineering”,int. Ed. Mc-Graw Hill, 1985.

Powell, T. Shepperd. “Water Conditioning for Industry”, 1st ed, Mc-Graw Hill, 1954. Singley, J.E. “Encyclopedia of Chemical Technology”, 2nd ed. Vol.22, pp 82-104, 1998.