BAB II: STUDI

1.1. Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Memahami KAK yang ada dalam menjalankan proyek ini, rancangan bangunan yang di jalankan harus sesuai syarat yang sudah diberikan. Memecahkan masalah yang ada pada lokasi proyek untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Memberikan tujuan yang jelas untuk kemajuan sistem transportasi di Indonesia, dari hal kecil berupa alur pejalan kaki sampai dengan fasilitas – fasilitas umum lainnya. Dalam proyek ini rancangan dikhususkan lebih pada stasiun kereta api, ditambah dengan adanya fasilitas pendukung untuk pengguna jasa stasiun kereta api.

1.2. Studi Pustaka

1.2.1. Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan keperluan operasi kereta api dimana kereta api memerlukan tempat untuk bersilang, bersusulan, berhenti, dan menyusun rangkaian kereta api.

Jenis-Jenis Stasiun Kereta Api :

Stasiun Penumpang : Stasiun penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Stasiun Barang : Stasiun barang adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Stasiun Operasi : Stasiun Operasi merupakan stasiun kereta api untuk menunjang pengoperasian kereta api. ([PDF]STASIUN KERETA DAN COMMUTER CENTRE MANGGARAI).

Bangunan stasiun kereta api pada umumnya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut (Triwinarto, 1997:94) :

o Halaman depan/Front area, tempat ini berfungsi sebagai perpindahan dari sistim transportasi jalan baja ke sistim transportasi jalan raya atau sebaliknya. Tempat ini berupa:

Terminal kendaraan umum,

Parkir kendaraan,

Bongkar muat barang, dsb.

o Bangunan Stasiun, bangunan ini biasanya terdiri dari :

Ruang depan (hall atau vestibule),

Loket,

Fasilitas administratif (kantor kepala stasiun & staff),

Fasilitas operasional (ruang sinyal, ruang teknik),

Kantin dan toilet umum, dsb. o Peron, yang terdiri atas :

Tempat tunggu,

Naik-turun dari dan menuju kereta api,

Tempat bongkar muat barang, dsb. o Emplasemen, yang terdiri atas :

Sepur lurus,

Peron,

Sepur belok sebagai tempat kereta api berhenti untuk memberi kesempatan kereta api lain lewat, dsb. (fportfolio.petra.ac.id).

1.2.2. Stasiun Pasar Senen

Stasiun Pasar Senen atau lebih populer disebut sebagai Stasiun Senen saja adalah stasiun kereta api yang terletak di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu daerah tua di Jakarta. Nama Senen diambil dari nama sebuah pasar yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1733 sebagai

fasilitas perdagangan di pinggiran kota Weltevreden yang sekarang disebut Gambir. Pasar itu disebut Pasar Senen karena pada jaman dulu memang hanya buka pada setiap hari Senin saja. Pada masa kepemimpinan Gubernur Hindia Belanda Van der Parra, Pasar Senen semakin ramai sehingga akhirnya dibuka setiap hari. Ramainya Pasar Senen menarik perhatian para pedagang asal Cina untuk melakukan usaha di Pasar Senen dan menetap secara berkelompok membentuk sebuah perkampungan di sana. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1975, Senen merupakan pusat perdagangan kota Jakarta yang semakin berkembang dengan dibangunnya Pusat perdagangan Senen atau proyek Senen pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin (1960-1970) dan di tahun 1990 dibangun pula super blok modern Atrium Senen. Perkembangan kawasan Pasar Senen membutuhkan dukungan fasilitas transportasi yang memadai, salah satunya kereta api, yang oleh pemerintah kolonial Belanda mulai dioperasikan sekitar tahun 1887.

Awalnya stasiun Pasar Senen hanya merupakan tempat pemberhentian sementara kereta api jalur Batavia-Bekasi yang dibuka pada tahun 1894 oleh Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschappij (BOS). Dalam perkembangan waktu dengan semakin meningkatnya jumlah penumpang, maka dibangunlah Stasiun Pasar Senen sekitar tahun 1916 oleh Staats Spoorwegen (SS) dan diresmikan tanggal 19 Maret 1925.Tampak depan bangunan Stasiun Pasar Senen dari halaman parkir terlihat bangunan tempat penjualan tiket dan kanopi tambahan pada pintu masuk utama. Bangunan karya arsitek J. Van Gendt itu berbentuk memanjang simetris dengan variasi dan penekanan dimensi bangunan yang lebih tinggi pada Hall seperti yang biasanya terdapat pada bangunan umum bergaya Neo-Indische yang merupakan peralihan ke gaya modern. Pengaruh arsitektur Modern terlihat dari deretan lunette atau jendela atas pada bangunan Hall yang berbentuk persegi dan teratur seirama dengan pintu-pintu lengkung di bawahnya. Karakter vernakular atau penyesuaian dengan iklim setempat terlihat pada bentuk atap limasan yang mendominasi, dengan penambahan atap teritisan diatas pintu masuk hall untuk melindunginya dari air hujan sehingga terlihat seperti bangunan dua lantai.

Saat ini Stasiun Pasar Senen melayani kereta api kelas bisnis dan kelas ekonomi ke berbagai tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikelompokkan menjadi Jalur Utara dan Jalur Selatan. Untuk melayani jalur - jalur tersebut Stasiun Senen memiliki

enam jalur sepur yang dibagi menjadi tiga jalur di barat dan tiga jalur di timur dipisahkan oleh bangunan emplasemen panjang dan terbuka beratap pelana dengan struktur baja. Antara emplasemen barat (bangunan utama) dan emplasemen timur dihubungkan dengan terowongan yang melintas di bawah rel kereta. Stasiun Pasar Senen terus dibenahi untuk melayani pertumbuhan penumpang yang semakin meningkat sehingga bangunannya saat ini telah mengalami berbagai perubahan dan penambahan, antara lain penambahan teras berkanopi pada pintu masuk utama, kanopi pada emplasemen barat, ruang pembelian tiket di bagian depan serta pembenahan fasilitas ruang tunggu di kedua emplasemen.

Pintu masuk untuk peron yang melayani jalur utara, dengan pintu berbentuk lengkung yang merupakan sentuhan gaya Romanticism. Penggunaan lantai keramik memberikan kesan bersih dan kemudahan dalam perawatan. Kombinasi warna putih dan abu-abu berulang pada lantai dan dindingnya. Konsol atap koridor yang diekspos memperkuat karekter ruang.

Ruang tunggu dilengkapi dengan deretan kursi berbahan Fiber. Penggunaan warna putih pada dinding, lantai dan kursi memberi kesan bersih. Estetika ruang tersebut terletak pada komposisi lunette atau jendela kaca pada dinding bagian atas dan ventilasi yang dibingkai dengan list segiempat. Suasana terowongan di bawah rel yang menghubungkan emplasemen barat dan timur merupakan sarana sirkulasi bagi penumpang yang akan menuju luar kota untuk kereta jalur utara. Untuk menghilangkan kesan monoton dan gelap digunakan warna kombinasi putih dan cokelat muda dengan list cokelat tua sebagai penanda arah. Emplasemen barat dan timur dipisahkan oleh jalur sepur satu, dua, dan tiga yang merupakan jalur untuk tujuan luar kota. Kedua emplasemen dihubungkan dengan terowongan di bawah rel. Suasana peron dan lobby di malam hari. Konstruksi yang terekspos menunjukkan betapa kokohnya bangunan Stasiun Pasar Senen. (indonesianheritagerailway.com) Pada hari biasa jumlah penumpang yang berangkat melalui Stasiun Senen sekitar 3.000-4.000 penumpang, memasuki pekan kedua Ramadan mencapai 6.000-7.000 penumpang. (teknologi.news.viva.co.id).

1.3. Transit Oriented Development

Lahirnya konsep TOD tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah perkembangan pola metropolitan yang menyangkut di dalam kota, suburban dan lingkungan ekologis sekitarnya dalam kaitannya dengan tren moda transportasi. Dialektika antara dinamika kota modern berbasis mobil, dan kendaraan publik diberbagai belahan dunia dan dalam berbagai periode memunculkan paradigma yang berbeda pula dalam memandang hubungan kota dengan kegiatan transit.

Sejak transportasi publik diperkenalkan pada awal abad ke-19, moda ini telah melayani kawasan pusat pertumbuhan. Kemudian penggunaannya secara massal mulai diperkenalkan di Amerika pada akhir abad ke-19 atau awal abad 20. Fase transit berorientasi pada pengembangan (Transit Oriented Development) (Dittmar and Ohland, 2004). Fase ini ditandai dengan karakter adanya pola zona pemukiman yang terpisah dari zona kerja dengan dihubungkan oleh transportasi massal seperti trem dan kereta api. Fasilitas transit datang kemudian dan dibuat untuk melayani masing-masing zona. Contoh kota yang sejak lama tumbuh dengan sistem ini adalah Chicago dan New York.

Pada dekade selanjutnya, penemuan mobil merubah gaya hidup masyarakat khususnya di Amerika yang sebelumnya mengunakan sistem transit (trem) menjadi menggunakan mobil dan memilih hunian pada daerah tepi kota. Fase ini dikenal dengan fase pasca perang dunia ke-2 atau dikenal juga dengan fase transit berorientasi pada kendaraan bermotor (auto oriented transit) (Dittmar and Ohland, 2004). Fase ini ditandai dengan dijadikannya kendaraan bermotor menjadi pilihan utama moda transportasi. Pola perkembangan pemukiman mengarah semakin melebar kearah perifer urban, dan menyebabkan munculnya fenomena kota menggurita (Sprawling). Dampak yang ditimbulkan adalah kemacetan kota akibat besarnya pergerakan kendaraan pribadi antara daerah urban dan suburban, polusi, hilangnya daerah hinterland, inefisiensi dalam pengeluaran masyarakat dan lebih jauh lagi hilangnya rasa berkomunitas (sense of community). Contoh kota yang telah tumbuh dengan pola ini adalah Los Angeles dan Salt Lake. Sejak Peter Calthorpe memperkenalkan TOD diawal tahun 1990-an, konsep ini telah menjadi salah satu strategi yang paling banyak dikenal dan dipraktekkan dalam memecahkan

permasalahan yakni dengan cara mengorganisasikan pola pengembangan dan mengkoordinasikan dengan sistem transit.

Pada dekade setelahnya, konsep TOD banyak diaplikasikan. Namun seiring dengan makin banyaknya bentuk aplikasi TOD pada proyek-proyek rancangan kota, berbagai kritik muncul berkaitan dengan kurang optimalnya penerapan konsep TOD hingga tampak tidak memberi pengaruh apa-apa dalam mencapai apa yang dicita-citakannya, sehingga berbagai istilah bagi dekade ini muncul diantaranya mengistilahkan sebagai dekade Transit Relanted Development (TRD) oleh Dittmar dan Ohland (2004), dan yang menyebutnya sebagai Transit Adjacent Development (TAD) (Dunpy, 2004).

1.3.1. Definisi Transit Oriented Development

Menurut Calthorpe (1993) Transit Oriented Development (TOD) didefinisikan sebagai berikut:

“A mixed use community within an average 2000 foots walking distance of a transit stop and core commercial area. TOD mix residential, retail, office, open space, and public uses in a walkable environment, making it convenient for resident and employees to travel by transit, bicycle, foot or car”.

Secara umum dapat didefenisikan sebagai sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dengan tata guna lahan campuran (mix use) yang terdiri dari perumahan, tempat kerja, perbelanjaan dan fasilitas sosial yang “dekat” atau mudah dijangkau dari pusat transit (terminal bus dan/atau stasiun kereta api). Kawasan ini didesain secara khusus dengan akses penghubung antara tipe pengguna lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin dengan akses kendaraan bermotor (Trimadi, 2007).

1.3.2. Prinsip Transit Oriented Development

Sebagai strategi untuk mencapai tujuan dari konsep TOD yakni memberi alternatif bagi pertumbuhan pembangunan kota, suburban dan lingkungan ekologis disekitarnya maka dirumuskan 7 prinsip urban desain dalam transit oriented development, yaitu:

a. Mengorganisasi pertumbuhan pada level regional menjadi lebih kompak dan mendukung fungsi transit

b. Menempatkan fungsi komersial, pemukiman, pekerjaan dan fungsi umum dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit

c. Menciptakan jaringan jalan yang ramah terhadap pejalan kaki yang secara langsung menghubungkan destinasi

d. Menyediakan campuran jenis, segmen dan tipe pemukiman

e. Melestarikan ekologi dan menciptakan ruang terbuka berkualitas tinggi f. Menjadikan ruang publik sebagai fokus dari orientasi bangunan

g. Mendorong adanya pembangunan yang bersifat mengisi (infill) dan pembangunan kembali (redevelopment) pada area transit.

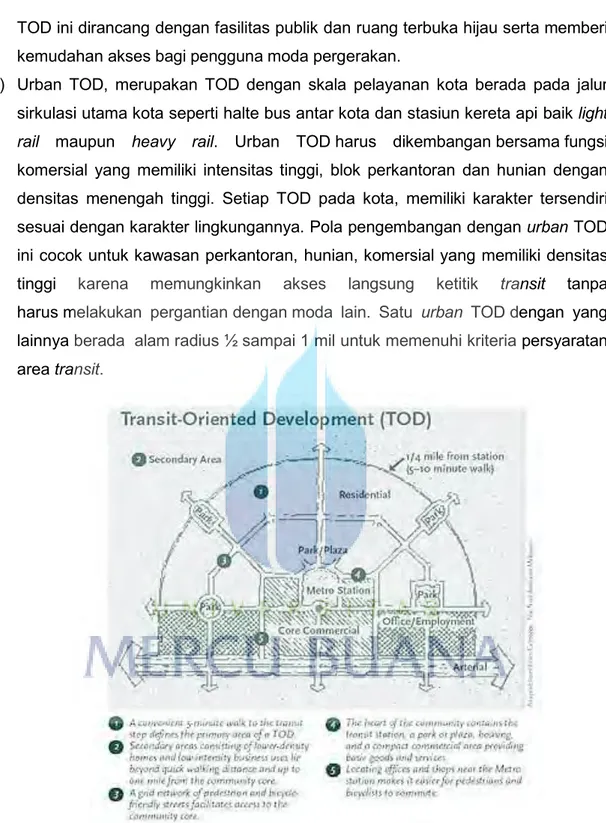

1.3.3. Struktur Transit Oriented Development

Prinsip-prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya akan berimplikasi pada desain struktur TOD. Lebih detail struktur TOD dan daerah sekitarnya terbagi menjadi area-area sebagai berikut:

1) Fungsi publik (public uses). Area fungsi publik dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi lingkungan kerja dan pemukiman didalam TOD dan kawasan disekitarnya. Lokasinya berada pada jarak yang terdekat dengan titik transit pada jangkauan 5 menit berjalan kaki.

2) Pusat area komersial (core commercial area). Adanya pusat area komersial sangat penting dalam TOD. Area ini berada pada lokasi jangkauan 5 menit berjalan kaki. Ukuran dan lokasi sesuai dengan kondisi pasar, kedekatan dengan titik transit dan pentahapan pengembangan. Fasilitas yang ada umumnya berupa retail, perkantoran, supermarket, restoran servis dan hiburan.

3) Area pemukiman (residential area). Area pemukiman termasuk pemukiman yang berada pada jarak perjalanan pejalan kaki dari area pusat komersial dan titik transit. Kepadatan area pemukiman harus sejalan dengan variasi tipe pemukiman, termasuk single-family housing, townhouse, condominium dan apartement.

4) Area sekunder (secondary area). Setiap TOD memiliki area yang berdekatan dengannya, termasuk area diseberangnkawasan yangndipisahkan oleh jalan arteri. Area ini berjarak lebih dari 1 (satu) mil dari pusat area komersial. Jaringan area sekunder harus menyediakan beberapa jalan/akses langsung dan jalur sepeda menuju titik transit dan area komersial dengan seminimal mungkin terbelah oleh jalan arteri. Area ini memiliki densitas yang lebih rendah dengan fungsi single-family housing, sekolah umum, taman dengan komunitas yang besar, fungsi pembangkit perkantoran dengan intensitas rendah dan area parkir. 5) Fungsi-fungsi lainnya, yakni fungsi-fungsi yang secara ekstensif bergantung

pada kendaraan bermotor, truk atau intensitas perkantoran yang rendah yang berada diluar kawasan TOD dan area sekunder.

1.3.4. Tipologi Transit Oriented Development

Tipologi TOD berbeda-beda berdasarkan lokasi penerapan dan jenis pengembangannya. Berdasarkan konteks lokasinya TOD dapat dikembangkan baik pada daerah metropolitan maupun pada daerah yang belum berkembang dan sedang mengalami urbanisasi selama lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan kembali (redevelopment, re-use and renewal). Sehingga terdapat dua model pengembangan dalam TOD, yaitu:

1) Neighborhood TOD, merupakan TOD yang berlokasi pada jalur bus feeder dengan jarak jangkauan 10 menit berjalan (tidak lebih dari 3 mil) dari titik transit. Neighborhood TOD harus berada pada lingkungan hunian dengan densitas menengah, fasilitas umum, servis, retail dan rekreasi. Hunian dan pertokoan lokal harus disesuaikan dengan kontek lingkungan dan tingkat pelayanan transit. Konsep ini juga membantu pengembangan hunian bagi masyarakat menengah kebawah, dengan dimungkinkannya pencampuran variasi hunian. Neighborhood

TOD ini dirancang dengan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau serta memberi kemudahan akses bagi pengguna moda pergerakan.

2) Urban TOD, merupakan TOD dengan skala pelayanan kota berada pada jalur sirkulasi utama kota seperti halte bus antar kota dan stasiun kereta api baik light rail maupun heavy rail. Urban TOD harus dikembangan bersama fungsi komersial yang memiliki intensitas tinggi, blok perkantoran dan hunian dengan densitas menengah tinggi. Setiap TOD pada kota, memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter lingkungannya. Pola pengembangan dengan urban TOD ini cocok untuk kawasan perkantoran, hunian, komersial yang memiliki densitas tinggi karena memungkinkan akses langsung ketitik transit tanpa harus melakukan pergantian dengan moda lain. Satu urban TOD dengan yang lainnya berada alam radius ½ sampai 1 mil untuk memenuhi kriteria persyaratan area transit.

gambar 3 Transit-Oriented Devlopment (TOD)

Pada perjalanannya, tipologi TOD, baik urban maupun neighborhood TOD berkembang seiring bertambahnya pelajaran yang dapat diambil pada kasus-kasus penerapannya. Menurut Dittmar dan Ohland (2004), berdasarkan peruntukan lahan, fungsi dan perannya yang berbeda dalam sistem regional, tipologi urban TOD menjadi urban downtown dan Urban neighborhood. Urban downtown muncul sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya dibanding sekedar persinggahan aktivitas bekerja. Sedangkan urban neighborhood merupakan lingkungan historis yang umumnya mengelilingi pusat kota (downtown) dan menyokong kehidupannya. Karena itu keduanya memiliki densitas, ukuran dan jenis pelayanan transit yang berbeda. Dalam mengaplikasikan jenis tipologi tersebut harus dipahami bahwa pada dasarnya TOD adalah tentang menciptakan sinergi antara komunitas dan kawasan regional, antara pekerjaan dan pemukiman, antara tingkat kepadatan dan tingkat pelayanan transit, antara manusia dan kualitas komunitas yang aktif dan dalam tingkat umur, tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda (Dittmar dan Ohland, 2004).

Berkaitan dengan tipologi yang diatas, Griffin (2004) mengaitkan fungsi transit dikawasan urban dan pengembangan disekitarnya dengan mengkategorikan area pengembangan berbasis transit (transit area development) berdasarkan karakter, land use, jenis fasilitas transit dan pendekatan pengembangan yang dikehendaki (Griffin, 2004). Maka tipologi urban downtown yang dikategorikan oleh Dittmar dan Ohland (2004) dibagi kembali menjadi urban mixed use, dan speciality urban. Urban mixed use diidentifikasi dengan adanya campuran land use dan berganda dengan dominasi lingkungan struktur dan memiliki ketinggian lebih dari 3 lantai dan dilayani beragam mode transportasi dalam sebuah jaringan. Speciality urban diidentifikasi dengan adanya land us tematik, bercampur dan berganda. Kedua tipologi ini memiliki kecenderungan terhadap fungsi yang berbeda.

1.3.5. Keuntungan Transit Oriented Development

Beberapa pihak masih meragukan keuntungan dari diterapkannya TOD dalam pemecahan permasalahan sprawl dan kemacetan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan TOD masih belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh dalam sebuah skala regional (Dunphy, 2004). Dengan demikian manfaat yang dapat dirasakan dari TOD

adalah manfaat-manfaat yang bersifat jangka pendek seperti perbaikan lingkungan dan komunitas. Perbaikan berupa berkurangnya pola sprawl dan kemacetan dinilai belum dapat dirasakan. Namun, jika TOD dilihat sebagai sebuah langkah awal dalam sebuah upaya jangka panjang yang bersifat menyeluruh dalam skala regional, maka berbagai studi telah membuktikan manfaat dari prinsip-prinsip TOD bagi kota. Diantara manfaat yang dibuktikan melalui studi-studi tersebut adalah:

1) Penurunan penggunaan mobil dan mengurangi pengeluaran keluarga untuk akses. Penelitian untuk memprediksikan hubungan penggunaan mobil serta densitas pengeluaran rumah tangga untuk transportasi telah diadakan oleh tim gabungan dari Center of Neighborhood Technology, the Natural Resources Defense Concil dan the Surface Transportation Policy Project. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perbedaan pada tingkat densitas dan transit dapat menjelaskan perbedaaan tingkat penggunaan kendaraan per rumah tangga yang signifikan yakni variasi 3:1 pada tingkat pendapatan yang sama dan jumlah anggota rumah tangga yang sama.

2) Peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit. Sebuah penelitian telah dilakukan Dittmar dan Poticha terhadap data perjalanan menuju lokasi kerja di kawasan-kawasan TOD yakni empat suburban center di Arlington County, dua urban station di San Francisco, dan tiga urban stations di Chicago. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pejalanan kaki dan penggunaan transit pada setiap area stasiun dengan kawasan TOD jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pejalan kaki pada kawasan-kawasan lain di kota-kota tersebut secara keseluruhan.

3) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan instensitas serta densitas pembangunan di sekitar area transit. Sebagai contoh adalah keberhasilan pemerintah Arlington County dalam meningkatkan densitas dan nilai komersial area suburban Arlington Country khususnya koridor Rosslyn-Ballston yang secara terus menerus mulai ditinggalkan 36.4% penduduknya tersebut.

4) Menurunkan pengeluaran konsorsium penyedia sistem transit dan developer untuk biaya akses. Pada proyek TOD di Arlington County, TOD secara dramatis menaikkan proporsi pengguna transit yang mengakses sistem dengan berjalan kaki. Hal ini menguntungkan karena dengan meningkatnya penggunaan transit

dan menurunnya penggunaan mobil pribadi, konsorsium tidak lagi perlu menyediakan lahan luas bagi parkir ataupun feeder bus. Begitu pula developer yang dapat mengurangi volume pembangunan area parkir dari standar yang umumnya berlaku.

5) Meningkatkan penjualan properti di sekitar transit. Pada kasus yang sama, tingkat penjualan properti pada proyek ini pada Februari 2003 mencapai US$ 166 juta, yakni rekor nilai tertinggi di Amerika selama beberapa tahun.

6) Meningkatkan kesempatan bagi berbagai kegiatan dan fungsi di sekitar transit. Beberapa variasi fungsi muncul dengan aktifnya kegitan transit contohnya penitipan anak di Tamien Station di San Jose, rental dan parkir sepeda di Long Beach, Car Sharing Program and Rental di berbagai kota di Eropa dan Amerika seperti Chicago, Seattle, dan San Francisco.

1.4. Jenis Pelayanan Transit

a. Terminologi

Perbedaan di antara banyak konsep MRT adalah berubah-ubah, dan banyak pendekatan berbeda umumnya digunakan untuk membedakan jenisjenis dan keistimewaan-keistimewaan dari berbagai sistem MRT yang beraneka ragam. Terpisah dari hal mendasar yang penting seperti biaya, kapasitas dan teknologi, hal-hal lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem MRT antara lain yaitu arak antara halte, luas jalur khusus, pedomanpedoman operasional dan sistem panduan. Untuk tujuan modul ini kami telah membedakan empat bentuk umum Mass Rapid Transit: Bus Rapid Transit, Metro, Kereta Komuter dan Light Rail Transit.

b. Mass Rapid Transit

Mass Rapid Transit, juga disebut sebagai Angkutan umum, adalah layanan transportasi penumpang, biasanya dengan jangkauan lokal, yang tersedia bagi siapapun dengan membayar ongkos yang telah ditentukan. Angkutan ini biasanya beroperasi pada jalur khusus tetap atau jalur umum potensial yang terpisah dan digunakan secara eksklusif, sesuai jadwal yang ditetapkan dengan rute atau lini yang didesain dengan perhentian-perhentian tertentu, walaupun Mass Rapid Transit dan trem terkadang juga beroperasi dalam lalu lintas yang beragam. Ini dirancang untuk

memindahkan sejumlah besar orang dalam waktu yang bersamaan. Contohnya antara lain Bus Rapid Transit, heavy rail transit dan Light Rail Transit.

c. Heavy rail transit

Sistem heavy rail transit adalah “sistem angkutan menggunakan kereta berkinerja tinggi, mobil rel bertenaga listrik yang beroperasi di jalur-jalur khusus eksklusif, biasanya tanpa persimpangan, dengan bangunan stasiun besar” (TCRP, 1988).

d. Light Rail Transit

Light Rail Transit (LRT) adalah sistem jalur kereta listrik metropolitan yang dikarakteristikkan atas kemampuannya menjalankan gerbong atau kereta pendek satu per satu sepanjang jalur-jalur khusus eksklusif pada lahan bertingkat, struktur menggantung, subway, atau biasanya di jalan, serta menaikkan dan menurunkan penumpang pada lintasan atau tempat parkir mobil (TCRP, 1998). Sistem LRT mencakup pula jalur-jalur trem, meskipun perbedaan utama adalah bahwa trem seringkali beroperasi tanpa jalur khusus eksklusif, dalam lalu lintas campuran.

e. Metro

Metro merupakan terminologi internasional yang paling umum untuk subway, heavy rail transit, walaupun biasanya juga diterapkan secara umum pada sistem heavy rail transit yang sudah lebih ditingkatkan. Dalam modul ini kami gunakan “metro” untuk menggambarkan sistem heavy rail transit perkotaan yang dipisahkan secara bertingkat (grade-separated). Ini adalah jenis MRT termahal per kilometer persegi, namun memiliki kapasitas teoritis tertinggi.

f. Sistem kereta komuter

Kereta komuter atau kereta pinggiran merupakan porsi operasional jalur kereta penumpang yang membawa penumpang di dalam wilayah perkotaan, atau antara wilayah perkotaan dengan wilayah pinggiran, namun berbeda dari jenis Metro dan LRT dalam tataran bahwa kereta penumpang secara umum lebih berat, jauhnya jarak rata-rata lebih panjang, dan pengoperasiannya dilakukan di luar jalur-jalur yang merupakan bagian dari sistem jalan kereta dalam sebuah wilayah.

g. Bus Rapid Transit

Banyak kota telah mengembangkan variasi tema tentang pelayanan bus yang lebih baik serta konsep tempat tinggal dalam kumpulan karya terbaik daripada sebuah definisi yang tegas. Bus Rapid Transit adalah satu bentuk angkutan berorientasi pelanggan dan mengkombinasikan stasiun, kendaraan, perencanaan dan elemen-elemen sistem transportasi pintar ke dalam sebuah sistem yang terpadu dan memiliki satu identitas unik.

Ciri-ciri Bus Rapid Transit termasuk koridor busway pada jalur terpisah – sejajar atau dipisahkan secara bertingkat - dan teknologi bus yang dimodernisasi. Meskipun demikian, terlepas dari pemilahan busway, sistem BRT secara umum meliputi:

Menaikkan dan menurunkan penumpang dengan cepat Penarikan Ongkos yang efisien

Halte dan stasiun yang nyaman Teknologi bus bersih

Integrasi moda

Identitas pemasaran modern

Layanan pelanggan yang sangat baik

Bus Rapid Transit merupakan lebih dari sekadar operasional sederhana di atas jalur eksklusif bus atau busway. Menurut studi terkini tentang busway sejajar (Shen et. al., 1998), hanya setengah dari kota-kota yang memiliki busway telah mengembangkannya sebagai bagian dari paket tindakan sistematis dan komprehensif dari jaringan angkutan massal kota yang akan kami identifikasi sebagai sistem BRT.

Sementara, sistem Bus Rapid Transit selalu mencakup beberapa bentuk jalur khusus eksklusif untuk bus-bus, sebagian besar aplikasi yang kami pertimbangkan dalam modul ini adalah busway yang sejajar dengan lapisan jalan. Busway atau terowongan yang ditinggikan mungkin dibutuhkan untuk menjelajahi beberapa pusat

kota, tapi di kota-kota berkembang tidak akan ada dana untuk pemisahan tingkat dengan cara perluasan.

h. Jalur Bus (atau jalur prioritas bus)

Jalur bus merupakan jalan raya atau jalan yang dikhususkan terutama untuk bus-bus, baik sepanjang hari maupun selama periode tertentu. Bisa digunakan oleh kendaraan lain dalam kondisi tertentu, misalnya saat memutar, atau oleh taksi, sepeda atau ketika lalu lintas sangat padat. Jalur bus, yang digunakan secara luas di Eropa bahkan di kota kecilnya sekalipun, semakin banyak diaplikasikan di kota-kota berkembang seperti Bangkok, dimana bus-bus yang berjalan pada jalur berkebalikan dapat bergerak dengan cepat melewati parahnya kemacetan.

i. Busway

Busway merupakan jalan khusus bagi kendaraan yang didesain untuk digunakan secara eksklusif oleh bus-bus. Jalur ini bisa saja dibangun pada, di atas, atau di bawah tanah dan mungkin pada jalur khusus terpisah atau di dalam koridor jalan raya. Beberapa bentuk sistem busway adalah tampilan dari banyak sistem Bus Rapid Transit. (wbin0018.worldbank.org).

1.5. Terminal

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang

Yang dimaksud terminal bus sendiri adalah tempat dimana sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya dengan mengganti lintasan bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus maka bangunan terminal adalah tempat dimana kendaraan dapat beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin.

1.5.1. Fungsi Terminal

Fungsi utama terminal dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait, yaitu penumpang, pemerintah dan operator angkutan umum. Fungsi–fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah mempermudah perpindahan dari satu moda ke moda lainnya atau dengan kata lain untuk mempercepat arus penumpang menuju daerah tujuan dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan, tersedianya fasilitas terminal dan informasi serta fasilitas parkir kendaraan pribadi.

2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah perencanaan dan manajemen lalu lintas serta pengendalian arus kendaraan umum untuk menghindari kemacetan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah.

3. Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Menurut Undang–undang No. 14 tahun 1992, fungsi utama dari terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

1.5.2. Tipe Terminal

Berdasarkan karakteristik dan fungsinya, menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995, maka terminal dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Terminal Tipe ATerminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe A :

a. Terletak di ibukota propinsi, kotamadya, atau kabupaten dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan atau Lintas Batas Negara.

b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan minimal kelas III A.

c.

Jarak antara dua terminal tipe A minimal 20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatra dan 50 km di pulau lainnya.d.

Luas lahan yang tersedia sekurang–kurangnya 5 Ha untuk Pulau Jawa dan Sumatra dan 3 Ha di pulau lainnya.e.

Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sejauh 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya.2. Terminal Tipe B

Terminal tipe B mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe B :

a.

Terletak di kotamadya / kabupaten dan dalam jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi.b. Terletak di jalan arteri / kolektor dengan kelas jalan minimal III B.

c.

Jarak antara dua terminal tipe B atau dengan terminal tipe A minimal 15 km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya.d.

Tersedia luas lahan minimal 3 Ha di Pulau Jawa dan Sumatra dan 2 Ha di pulau lainnya.3. Terminal Tipe C

Terminal tipe C mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi terminal tipe C :

a.

Terletak di wilayah kabupaten tingkat dua dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.b.

Terletak di jalan kolektor / lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A.c. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.

d. Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Berdasarkan tingkat pelayanannya, terminal dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Terminal induk yaitu : terminal utama yang berfungsi sebagai pusat atau induk dari terminal–terminal pembantu dengan tingkat pelayanan yang berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang tinggi. b. Terminal pembantu atau sub terminal, merupakan terminal pelengkap

yang menunjang keberadaan terminal induk dengan tingkat pelayanan lokal dalam kota serta mempunyai kapasitas angkut dan volume penumpang yang lebih sedikit.

c. Terminal transit yang merupakan terminal yang melayani aktifitas transit penumpang dari satu tujuan ke tujuan lain, kendaraan umum hanya menurunkan dan menaikkan penumpang.

1.6. Fasilitas Terminal Penumpang

1.6.1. Fasilitas Utama Terminal

Fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang yaitu: 1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum

Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.

2. Jalur kedatangan kendaraan umum

Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

3. Tempat tunggu kendaraan umum

Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap menuju jalur pemberangkatan.

4. Bangunan kantor terminal dan menara pengawas

Bangunan kantor terminal adalah bangunan yang biasanya berada dalam wilayah terminal, yang biasanya digabung dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai tempat memantau pergerakan kendaraan dan penumpang. 5. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar

Tempat tunggu penumpang atau pengantar adalah pelataran yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum atau orang yang mengantarnya.

6. Jalur lintasan

Jalur lintasan adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang akan langsung melakukan perjalanan setelah menurunkan atau menaikkan penumpang.

7. Loket penjualan karcis

Loket penjualan karcis adalah ruangan yang digunakan oleh masing–masing penyelenggara untuk penjualan tiket yang melayani perjalanan dari terminal yang bersangkutan.

8. Tempat istirahat sementara kendaraan

Tempat istirahat sementara kendaraan adalah tempat bagi kendaraan untuk istirahat sementara dan dilakukan perawatan sebelum melanjutkan pemberangkatan.

9. Rambu–rambu dan papan informasi yang sekurang–kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal pemberangkatan.

1.6.2. Fasilitas Penunjang Terminal

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang menunjang fasilitas utama sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, terdiri atas :

1. Kamar kecil / toilet 2. Musholla

3. Kios / kantin

4. Ruang pengobatan

5. Ruang informasi dan pengaduan 6. Telepon umum

7. Tempat penitipan barang 8. Taman

1.7. Hotel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari hotel adalah sebuah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Bentuk akomodasi dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Pengertian tersebut juga tidak jauh beda dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pariwisata dari SK Menparpostel Nomor KM 94/ HK 103/MPPT 1987 yang menjelaskan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial.

1.7.1. Klarifikasi Hotel

Klasifikasi Hotel di Indonesia memiliki peraturan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Dirjen Pariwisata melalui SK: Kep-22/U/VI/78. Klasifikasi hotel dibagi menjadi beberapa faktor:

1. Harga Jual

European Plan Hotel American Plan Hotel Continental Plan Hotel Bermuda Plan Hotel 2. Ukuran Hotel

Small Hotel : Hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 150 unit. Medium Hotel : Hotel sedang yang terdiri dari 150 sampai 600. Hotel

sedang dibagi menjadi dua jenis, yakni Average dan Above hotel. Large Hotel : Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 600 unit.

3. Tipe tamu hotel

Family Hotel : Hotel untuk menginap bersama keluarga Business Hotel : Hotel untuk tamu para pengusaha

Tourist Hotel : Hotel untuk wisatawan dalam dan luar negeri Transit Hotel : Hotel untuk tamu yang singgah sementara

Cure Hotel : Hotel untuk tamu yang menginap dalam pengobatan berjalan

4. Sistem Bintang Hotel bintang satu Hotel bintang dua Hotel bintang tiga Hotel bintang empat Hotel bintang lima 5. Lama tamu menginap

Transit Hotel : Hotel dengan lama tinggal tamu rata-rata semalam Semi Residential : Hotel dengan lama tinggal tamu berkisar dua minggu

hingga satu bulan

Residetial : Hotel dengan lama tinggal paling sedikit satu bulan 6. Lokasi

City Hotel : Hotel yang terletak di dalam kota untuk kegiatan bisnis Urban Hotel : Hotel yang terletak di dekat kota

Suburb Hotel : Hotel yang terletak di pinggiran kota Resort : Hotel yang terletak di daerah wisata 7. Aktifitas tamu hotel

Klasifikasi hotel berdasarkan kegiatan tamu selagi menginap.

Sport Hotel : Hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga Ski Hotel : Hotel yang menyediakan area ski

Conference Hotel : Hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk konferensi

Pilgrim Hotel : Hotel dengan fasilitas ibadah Casino Hotel : Hotel dengan fasilitas untuk berjudi 8. Jumlah kamar dan persyaratannya

Hotel Bintang Satu memiliki standar jumlah kamar minimal 15 unit dengan kamar mandi di dalam.

Hotel Bintang Dua memiliki standar jumlah kamar minimal 20 unit dengan kamar suite minimal satu kamar dengan kamar mandi di dalam.

Hotel Bintang Tiga memiliki standar jumlah kamar minimal 30 unit dengan kamar suite minimal dua kamar dengan kamar mandi di dalam.

Hotel Bintang Empat memiliki standar jumlah kamar minimal 50 unit dengan kamar suite minimal tiga kamar dengan kamar mandi di dalam.

Hotel Bintng Empat memiliki standar jumlah kamar minimal 100 unit dengan kamar suite minimal empat kamar dengan kamar mandi di dalam.

Indonesia menggunakan klasifikasi sistem bintang untuk menentukan tingkatan dari sebuah hotel. Seperti yang telah diutarakan diatas, hotel kapsul tidak memiliki standar khusus untuk dibangun di Jakarta. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadaptasi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi hotel menurut Dirjen Pariwisata yang di nilai dari:

1. Persyaratan umum seperti kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas 2. Pelayanan yang diberikan

3. Kamar yang tersedia

4.

Keadaan lokasi

1.7.2. Zooning Ruang Hotel

Zoning untuk hotel terbagi atas:

1. Area Privat : Area untuk pengunjung seperti ruang hotel 2. Area Publik : Area pengunjung dan pelayan dan pegawai hotel 3. Area Semi Publik : Area yang hanya orang-orang terntentu yang bisa

mengaksesnya.

Area hotel dibagi menjadi dua bagian utama, antara lain:

1. Front of the House (Bagian Depan Hotel), area ini termasuk pada area public dan privat, yakni:

Public Space Area

Area dimana hotel menunjukkan tema dari hotel. Area ini menjadi pusat kegiatan utama dari hotel.

Lobby

Tempat pusat informasi dan menerima pengunjung dan menyelesaikan administrasi antara karyawan dan pengujung hotel.

o Entrance Hall

Ruang penerima tamu hotel yang menghubungkan ruang luar dengan ruang dalam hotel.

o Front desk/ Reception desk

Ruang-ruang yang berfungsi sebagai tempat mengelola administrasi pengujung hotel

o Guest elevator

Alat transportasi vertikal dimana pengujung dapat mencapai guest room dan ruang lainnya dari area lobby.

o Sirkulasi

Sarana penghubung antar ruang pada hotel o Retail Area

Area tempat yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari pengunjung

o Area tempat makan

Area yang menyediakan tempat makan dan minum untuk pengunjung. Tempat tersebut dapat berupa restoran, coffee shop, lounge, atau bar

o Ruang Serbaguna

Ruang yang dapat digunakan untuk pameran, seminar, dan pertemuan o Area Rekreasi

Area rekreasi dapat berupa retail area, amphitheatre, sarana olahraga, dan taman

o Guest Room

2. Back of the House (Bagian Belakang Hotel). Area ini adalah area servis pada hotel, terbagi atas:

o Daerah dapur dan gudang

Area gudang untuk penyimpanan makanan dan minuman hotel. Gudang pada hotel terdiri dari gudang kering dan gudang basah.

o Daerah bongkar muat, sampah dari gudang

Area tempat turun naiknya barang dari kendaraan bongkar muat o Daerah pegawai/staff hotel

Area karyawan hotel yang berisi loker dan gudang untuk keperluan karyawan

o Daerah pencucian dan pemeliharaan

Daerah pencucian berupa daerah untuk mencuci, mengeringkan, setrika, dan mesin press untuk melayani tamu. Pada area pemeliharaan terdapat ruang khusus departemen pemeliharaan, gudang, tempat menjahit, dan linen. o Daerah Mekanikal dan Elektrikal

Ruang dengan peralatan heating dan cooling yang berupa tangki dan pompa untuk sistem mekanikal hotel.

1.8. Arsitektur Tradisional

Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun serta dapat di pakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dalam rumusan arsitektur dilihat sebagai suatu bangunan, yang selanjutnya dapat berarti sebagai suatu yang aman dari pengaruh alam seperti hujan, panas dan lain sebagainya. Suatu bangunan sebagai suatu hasil ciptaan manusia agar terlindung dari pengaruh alam, dapatlah dilihat beberapa komponen yang menjadikan bangunan itu sebagai tempat untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Adapun komponen-komponen tersebut adalah : bentuk, struktur, fungsi, ragam hias serta cara pembuatan yang diwariskan secara turun temurun. Selain komponen tersebut yang merupakan faktor utama untuk melihat suatu arsitektur tradisional, maka dalam inventarisasi dan dokumentasi ini hendaknya setiap bangunan itu harus merupakan tempat yang dapat dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan pengertian ini, maka arsitektur tradisional dapat pula

dikategorikan berdasarkan kepada aktivitas yang ditampungnya. (kebudayaankesenianindonesia.blogspot.com)

Frick (1992:84) menjelaskan tentang pengertian Arsitektur Tradisional sebagai arsitektur yang diciptakan/dilakukan dengan cara yang senantiasa sama sejak beberapa generasi.

1.8.1. Pengertian Arsitektur Jawa

Definisi tentang arsitektur cukup banyak jumlahnya. Namun dalam uraian ini dipilih satu pengertian yang diharapkan untuk mempermudah pemahaman. Arsitektur dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam menciptakan wadah/ruang untuk dan dalam rangka kehidupannya. Jadi menurut pengertian ini, arsitektur dapat dimaksudkan sebagai proses maupun sebagai produk/hasil penciptaan. Bahkan dalam arsitektur tradisional antara proses dan produk bukanlah suatu yang berhenti/terputus, tetapi dapat berkelanjutan dari produk kemudian berlanjut ke suatu proses, demikian seterusnya.

Arsitektur Jawa adalah arsitektur yang lahir, tumbuh dan berkembang, didukung dan digunakan oleh masyarakat Jawa. Arsitektur Jawa itu lahir dan hidup karena ada masyarakat Jawa, meskipun dikenal oleh beberapa orang, nama-nama arsitek Jawa seperti Adipati Ario Santan, Wiswakharman, dan lainnya. Bahkan banyak bangunan-bangunan Jawa yang adi luhung tidak ada yang mengetahui siapa arsiteknya. Dengan demikian Arsitektur Jawa lebih dikenal sebagai arsitektur tanpa arsitek.

1.8.2. Permasalahan Arsitektur Jawa

Suatu fakta yang dapat kita amati pada saat ini adalah bahwa arsitektur Jawa kini sedang “tertidur lelap”, sehingga sudah banyak yang mulai tidak mengenalinya apalagi menyayanginya untuk dilestarikan.

Ada beberapa masalah yang perlu kita sadari dan sewajarnya untuk kita carikan penyelesaian masalahnya. Kalau tidak mulai sekarang, maka dikhawatirkan Arsitektur Jawa akan “tutup usia” atau punah, sedangkan di pihaklain warisan budaya ini merupakan potensi budaya daerah yang mempunyai nilai adi luhung.

Masalah-masalah itu antara lain sebagai berikut:

1) Arsitektur Jawa sudah mulai kurang dikenal oleh generasi masa kini, ada beberapa sebab yang dapat kita amati antara lain:

a) Literatur tentang Arsitektur Jawa sudah hamper langka. Orang yang banyak tahu tentang ilmu itu sudah semakin langka dan umumnya sudah berusia lanjut juga segan dan takut untuk menulisnya.

b) Tidak didukung oleh sistem dan lembaga pendidikan yang memadai. Para siswa di sekolah-sekolah umum dan kejuruan di Jawa hampir bisa dikatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu Joglo Pengrawit, Lambang Teplok, Sri-Kitri, pekarangan Indraprasta dan sebagainya. Di Pulau Jawa juga tidak terdapat lembagai khusus yang mempelajari dan mengembangkan Arsitektur Jawa.

2) Struktur bangunan Jawa itu tahan gempa namun kini ditinggalkan. Betapa tidak, sebab para siswa sekolah kejuruan, paa mahasiswa teknik sipil dan arsitektur di Jawa ini sangat kuang mendapatkan pelajaran tentang sistem struktur dan konstruksi yang dipakai pada bangunan Jawa. Mereka pada umumnya tidak tahu apa itu blandar, pengeret, saka bentung, usuk pinayung dan sebagainya. Ini bisa dimaklumi sebab pada saat mereka diduk di bangku penddidikannya maka mereka justru segera mendapatkan pengajaran tentang struktur dan konstruksi yang berlaku di dunia barat (yang belum tentu cocok dengan kondisi tapak yang ada di Jawa). Inilah bagian kurikulum yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.

3) Meskipun Arsitektur Jawa itu adi luhung, tetapi masih memiliki kelemahan atau kekurangan. Karena Arsitektur Jawa “tidur” dan adanya penjajahan, maka ia tidak sempat berkembang menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Zaman yang semakin maju biasanya diikuti juga dengan semakin banyaknya pengkhususan fungsi dan wadahnya. Arsitektur Jawa tidak atau belum memiliki arsitektur kantor, arsitektur pabrik, arsitektur hotel dan sejenisnya. Karena kegiatan itu kini juga merambah di tanah Jawa maka dengan mudahnya arsitektur barat menjadi tamu di negeri sendiri bahkan kemudian cenderung merupakan tamu yang amat berpengaruh di negeri kita. Saat ini baru mulai muncul bangunan pada proyek-proyek raksasa yang mendapatkan sentuhan Arsitektur Jawa seperti:

a) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng;

b) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur, Surabaya; c) Pendopo di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta; dan sebagainya

4) Arsitektur Jawa mulai digemari kembali. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya jati diri bangsa dan kesadaran akan pengertian bahwa kebudayaan daerah yang bermutu akan menjadi kekayaan budaya nasional Indonesia. Maka tampak jelas bahwa saat ini sudah ada kecenderungan untuk kita makin menghargai warisan budaya leluhur kita dan semakin tampak usaha-usaha untuk mengembangkannya. Hal ini tampak jelas pada

a) Penggalakan pemakaian busana tradisional (misalnya batik dan kebaya); b) Penggalakan produksi kerajinan daerah;

c) Makin digemarinya produk-produk jamu dan kosmetik tradisional;

d) Dikembangkannya (baik produksi maupun pemasaran) perabot-perabot dan ukir-ukiran tradisional;

e) Dikembangkannya seni-seni budaya daerah (tari, lagu, dan lainnya) f) Serta usaha-usaha lainnya untuk melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Itulah suatu pertanda zaman bahwa bangsa kita makin menyadari pentingnya identitas bangsa dan makin menyadari bahwa kita mempunyai warisan kekayaan budaya tradisional yang tak ternilai harganya.

Selain proyek-proyek yang tersebut diatas, kini juga mulai nampak penggunaan bangunan tradisional Jawa pada beberapa kawasan pemukiam baru (real estate), tentu saja dengan menyesuaiksm dengan tingkat kemajuan masa kini. Namun demikian tanpa adanya bimbingan dan suasana yang mendukung kehadirannya itu maka dikhawatirkan nanti justru akan semakin terdesak dengan arsitektur barat yang pada umumnya justru tidak ada keserasian dan keselarasan dengan situasi dan kondisi alam dan masyarakat kita. (wordpress.com).

1.9. Studi Banding

1.9.1. Stasiun Manggarai

Stasiun Manggarai dibuka tanggal 1 Mei tahun 1918, jalurya bercabang ke Meester Cornelis berlanjut Bandung dan jalur lingkar ke Tanah Abang. Pembangunannya ditangani oleh van Grendt. Kamar tunggu kelas utamanya masih sama keadaannya dengan yang dahulu, dengan kisi-kisi jendela kaca, seperti halnya di bangsal. Sebenarnya pada saat pembukaannya stasiun ini belum selesai seluruhnya, karena atap besinya tidak dapat diperoleh dari Eropa sehubungan dengan pecahnya PD 1. Oleh karena itu sementara stasiun ditutupi dengan atap peron dari kayu. Stasiun Manggarai menggantikan stasiun kedua Meester Cornelis NIS yang didirikan tahun 1907, yang terletak beberapa ratus meter ke arah selatan dengan titik temu di Bukit Duri dan berakhir menjadi jalur kecil ke Bukit Duri Pasar, di mana sebelumnya stasiun pertama Meester Cornelis NIS terletak dekat bengkel kereta api.

gambar 4. Stasiun Manggarai

Stasiun Manggarai sekaligus berfungsi sebagai dipo penyimpanan kereta-kereta besar. Banyak kereta kelas eksekutif dan bisnis diparkir di stasiun ini yang selanjutnya akan menuju ke stasiun Gambir atau Jakarta Kota. Jalur kereta api dari Bandara Soekarno-Hatta yang sedang dalam perencanaan juga dijadwalkan akan berakhir di stasiun ini. Bersebelahan dengan dipo dan stasiun Manggarai ini terdapat Balai Yasa Manggarai, yang merupakan bengkel untuk melakukan perawatan rutin dan mereparasi kereta-kereta penumpang. Kemudian, tidak jauh di selatan stasiun

ini terletak dipo KRL Bukit Duri, tempat penyimpanan dan perawatan harian aneka kereta rel listrik dan diesel.

Stasiun manggarai merupakan penghubung berbagai lintas jalur kereta komuter berbagai jabodetabek. Kereta yang melaui stasiun manggarai pada umumnya kereta listrik. Stasiun manggarai mempunyai 6 jalur rel kereta api. Menurut catatan administratif kuartal akhir tahun 2007, stasiun manggarai, jumlah penumpang mencapai 78000 baik itu yang lalu lintas bogor, bekasi dan tangerang.

gambar 5. Peta Rencana Prasarana Angkutan Massal di DKI Jakarta (sumber : http://jakarta.go.id diakses 20 Mei 2011)

Kondisi bangunan di stasiun manngarai merupakan peninggalan bangunan Belanda. Tetapi untuk sekarang terdapat penambahan bangunan baru yang dijadikan sebagai tempat penjualan karcis ( loket )kereta Commuter Line dan bangunan lama hanya digunakan sebagai ruangan kantor dan fasilitas penunjang lainnya.

gambar 6. persil stasiun manggarai (sumber : dinas tata kota Provinsi DKI Jakarta)

Koefisien Dasar Bangunan : 0,6 Koefisien Lantai Bangunan : 2 Ketinggian Bangunan : 3 lantai GSB : 3 meter

(dari Jl. Manggarai Utara 1) Luas Tapak : + 12.000 m²

Rencana Jumlah Lantai adalah 3 lantai

Maka luas lantai dasar adalah 0,6 x 12000 = 7200m²

1.9.2. Stasiun Kyoto Jepang

Stasiun Kyoto yang mempunyai ukuran panjang 470 meter, lebar 27 meter dan tinggi 60 meter. Design-nya memaksimalkan penggunaan struktur baja dan dinding-dinding kaca yang luas. Bandingkan dengan kuil-kuil kayu dan batu yang bertebaran di kota itu! Arsiteknya mengatakan bahwa ini adalah simbol sebuah gerbang penghormatan kepada sejarah. Salah satu perujudannya adalah memantulkan kesibukan kota pada dinding kaca sebagai interaksi dengan arsitektur Kyoto tua.

gambar 7. Tampak Stasiun Kyoto

Sumber ; http://www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme/sites/views/station/

Berbeda dengan ruang-ruang tradisional Jepang yang umumnya tertutup dan bersekat-sekat shoji, ruang-ruang pada stasiun ini sangat modern dan terbuka. Ruang-ruang individual gaya lama tersebut ditinggalkan dan diganti oleh ruang bersama terbuka gaya mall di Amerika. Ruang macam ini memang kemudian menjawab kebutuhan stasiun dalam konteks kekinian yang modern, cepat dan tidak berdiri sendiri. Orientasi ruang menjadi lebih mudah dibaca, dan hal ini sangat diperlukan bagi para pengguna stasiun.

Stasiun karya Hara-san ini pada dasarnya berbentuk segi-empat dengan penutup atap transparan. Komposisi ruang dalam yang mengalir tanpa sekat dan void yang sangat besar menghasilkan ruang hampa yang terbuka ke langit. Sedikitnya seakan-akan menggambarkan kota Kyoto itu sendiri: jaringan jalan kota yang sibuk, ruang kota yang bebas mengalir tanpa kehadiran pencakar langit, kuil-kuil dengan skala yang dramatis, dengan perbukitan disekeliling kota sebagai batas vertikal. Hiroshi Hara dengan berani menggunakan berbagai komponenarsitektur modern seperti façade kaca, struktur baja exposed, atrium sebuah mall, dan pusat transportasi berteknologi mutakhir berdampingan dengan arsitektur Kyoto tua yang lemah lembut dan tertutup.

Dengan banyaknya ruang terbuka di stasiun itu sering saya merasa berada bukan di dalam stasiun kereta, perasaan terpengaruh dengan di mana kita berada, misalnya

di dalam mall, di dalam taman, di perkantoran, pertokoan bawah tanah dan lainnya. Kebiasaan lama

yang juga ditinggalkan adalah merancang ruang utama hanya untuk fungsi stasiun. Disini kita tidak melihat itu. Bahkan bila kita berada didalam hall utama, kita tidak melihat rel kereta api sekalipun. Yang menonjol justru elemen-elemen sirkulasi seperti tangga, escalator yang menjulang, ruang-ruang terbuka yang besar untuk meeting point, serta berbagai akses menuju hotel, restauran atau menuju peron kereta api. Loket-loket penjualan karcis diletakkan di beberapa tempat sehingga kerumunan para pembeli tidak mengganggu arus keluar masuk. Secara fungsional stasiun ini memang dirancang untuk menjadi hub utama dari berbagai moda transportasi. Selain kereta api lokal, dan bis kota yang dengan jalur mengelilingi Kyoto, ada juga terminal bis yang dihubungkan langsung dengan bandara Kansai yang baru di Osaka. Jalur kereta api super cepat shinkansen antara Tokyo, Nagoya dan Osaka juga melalui stasiun ini. Jelas hal ini merupakan keputusan pemerintah daerah Kyoto untuk bertahan sebagai tujuan utama turis datang ke Jepang. Pada atap stasiun diletakkan sebuah skywalk, yaitu jembatan dengan konstruksi baja yang digantung pada ketinggian 55 meter dari lantai utama stasiun. Jembatan ini menghubungkan sebuah taman angkasa di sisi Barat dengan hotel di sebelah Timur. Orang bisa mencapai jembatan ini melalui escalator yang curam. Jadi, jembatan ini sengaja dibuat untuk penggunanya menikmati arsitektur bangunan. Pemakai jembatan akan mengalami perubahan irama yang teratur antara warna struktur besi yang gelap dan cahaya terang dari dinding kaca, dan sesekali mengintip secercah pemandangan kota Kyoto dari atas