4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah pesisir Manokwari merupakan wilayah perairan semi tertutup, yang terdiri atas teluk-teluk kecil, dan salah satunya adalah Teluk Doreri (Gambar 4). Wilayah pesisir perairan ini memiliki tiga ekosistem yang penting, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang, dengan berbagai organisme yang berasosiasi. Di lain sisi penduduk Manokwari sangat dominan menempati wilayah pesisir yang relatif landai sebagai pemukiman, pasar, pusat perbelanjaan dan perekonomian serta hotel daripada wilayah daratan yang memiliki lahan yang berbukit.

4.1.1 Rendani

Wilayah pesisir Rendani terdiri atas ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Di lokasi ini juga terdapat sungai mati yang ditumbuhi pohon mangrove. Tipe substrat dasar perairan pesisir Rendani merupakan tipe carbonat, yang terdiri atas pasir dan pecahan karang.

Lokasi pengambilan contoh di Rendani relatif jauh dari pemukiman penduduk karena masih berada dalam wilayah Bandar Udara Rendani. Di sekitar titik pengambilan contoh ditumbuhi oleh pohon magrove dengan tegakan yang tidak terlalu rapat dan hanya terdiri atas beberapa jenis mangrove. Padang lamun yang ada di perairan ini tidak terlalu luas ke arah laut, namun memanjang secara horizontal searah garis pantai. Sisi luar dari padang lamun berbatasan dengan terumbu karang yang membentuk barrier, yang menjadikan daerah ini dangkal. Gambar lokasi dapat dilihat pada Lampiran 1a.

4.1.2 Wosi

Profil lokasi pengambilan contoh di Wosi dicirikan oleh daerah yang landai karena terletak di muara Sungai Wosi. Tipe substrat dasar perairan di lokasi ini tergolong tipe terrigenous yang terdiri atas pasir dan lumpur. Selain itu di lokasi ini juga terdapat Pasar Wosi dan pemukiman penduduk yang padat. Masyarakat setempat juga memanfaatkan daerah pesisir pantai sebagai tempat membuang sampah, karena terdapat tumpukan sampah dekat titik sampling.

Hamparan lamun yang ada di lokasi Wosi cukup luas dibandingkan ketiga lokasi lainnya dan agak jauh dari bibir pantai. Saat air surut, dasar perairan yang kering cukup luas karena dasar perairannya landai. Kondisi perairan di lokasi ini selalu keruh karena pengaruh sedimen yang terbawa oleh aliran Sungai Wosi dan terendap di wilayah ini. Gambar lokasi Wosi dapat dilihat dalam Lampiran 1b. 4.1.3 Briosi

Pesisir Perairan Briosi merupakan daerah yang cukup dekat dengan pasar Sanggeng dan berhadapan dengan pemukiman penduduk dan pelabuhan kapal penumpang maupun kapal barang. Lokasi pengambilan data terletak di mulut Teluk Doreri. Kondisi perairan di lokasi ini tidak terlalu jernih karena ada masukan sedimen yang berasal dari aliran sungai kecil yang ada di bagian dalam teluk dan buangan dari pasar Sanggeng.

Tipe substrat yang ada di lokasi ini merupakan tipe carbonat yang terdiri atas pasir dan pecahan karang. Padang lamun yang ada di lokasi ini tidak terlalu luas, dan saat surut terendah, bagian lamun yang berada pada zona bagian bawah intertidal akan terdedah karena kering. Sisi bagian luar ke arah laut dari padang lamun berbatasan dengan terumbu karang. Gambar lokasi Briosi dapat dilihat dalam Lampiran 1c.

4.1.4 Padarni

Pesisir Perairan Padarni merupakan lokasi yang cukup padat penduduk. Di pesisir perairan ini masyarakat setempat banyak memelihara ternak babi dengan kandang sistem gantung (berada di atas air). Kondisi perairan di lokasi tidak terlalu jernih. Hal ini disebabkan oleh sedimen lumpur berpasir yang terdapat pada zona bagian tengah intertidal. Hamparan lamun yang terdapat di lokasi ini tidak terlalu luas dibandingkan dengan tiga lokasi lainnya, dengan vegetasi yang berasosiasi dengan makroalga Halimeda sp dan Padina sp.

Tipe subatrat dasar perairan pada zona intertidal bagian bawah didominasi oleh tipe substrat carbonat yang terdiri atas pasir bercampur dengan pecahan karang, sedangkan pada zona bagian atas intertidal didominasi oleh substrat pasir. Pada zona bagian tengah intertidal memiliki tipe substrat lumpur berpasir. Lebih jelas gambaran lokasi Padarni ditunjukkan dalam Lampiran 1d.

4.2 Struktur Komunitas Lamun

4.2.1 Komposisi Spesies dan Pola Penyebaran Lamun

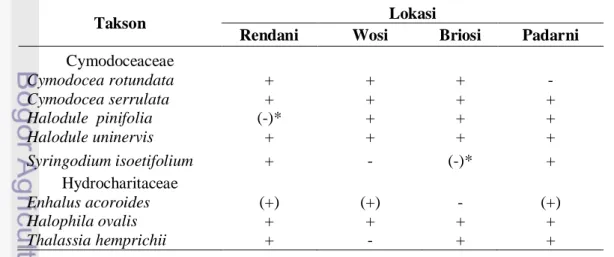

Vegetasi lamun yang ada di empat lokasi penelitian termasuk dalam vegetasi campuran (mixed vegetation), yang terdiri atas lebih dari satu spesies lamun. Komposisi lamun yang teridentifikasi pada keempat lokasi, terbagi dalam dua famili yaitu Cymodoceaceae dan Hydrocharitaceae, yang terdiri atas 8 spesies, yaitu Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halodule pinifolia, H. uninervis, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, dan Enhalus acoroides. Spesies E. acoroides. teridentifikasi di lokasi Rendani, Wosi dan Padarni, tapi tidak ditemukan dalam kuadrat. Komposisi lamun yang ditemukan memiliki kesamaan dengan komposisi lamun yang ditemukan Lefaan (2008), kecuali H. pinifolia dan S. isoetifolium yang tidak ditemukan di Rendani. Komposisi spesies lamun pada tiap lokasi penelitian ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tipe vegetasi yang ditemukan pada keempat lokasi penelitian sangat umum ditemukan di perairan tropis, termasuk di Indonesia (Kiswara 1994a in Erina 2006). Umumnya komposisi spesies lamun yang terbentuk terdiri dari empat sampai tujuh spesies, seperti Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, dan Enhalus acoroides. Biasanya padang lamun tersebut didominasi oleh E. acoroides dan T. hemprichii (Nienhuis et al. 1989).

Tabel 2 Komposisi spesies lamun pada lokasi penelitian

Takson Lokasi

Rendani Wosi Briosi Padarni

Cymodoceaceae Cymodocea rotundata + + + - Cymodocea serrulata + + + + Halodule pinifolia (-)* + + + Halodule uninervis + + + + Syringodium isoetifolium + - (-)* + Hydrocharitaceae Enhalus acoroides (+) (+) - (+) Halophila ovalis + + + + Thalassia hemprichii + - + +

Keterangan = Tanda - = Tidak ditemukan dalam kuadrat. + = Ditemukan dalam kuadrat.

(+) = Ditemukan di luar kuadrat.

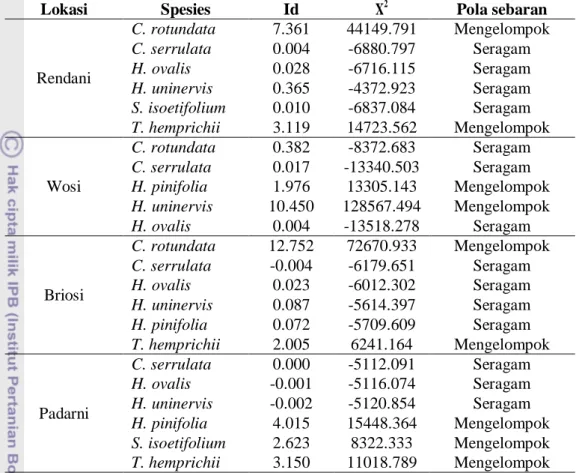

Pola sebaran lamun pada tiap lokasi penelitian berdasarkan hasil perhitungan indeks Morisita dan diuji menggunakan uji chi-kuadrat, dengan selang kepercayaan 95%, membentuk dua pola sebaran yaitu mengelompok dan seragam. Spesies C. rotundata dan T. hemprichii terlihat mengelompok di lokasi Rendani dan Briosi, serta Padarni (untuk T. hemprichii). Pola sebaran mengelompok yang ditunjukkan oleh kedua spesies ini disebabkan oleh jumlah tegakan yang banyak (dominan). Pada lokasi Rendani dan Briosi tipe substrat pasir yang bercampur pecahan karang serta berada pada rataan terumbu, merupakan tipe substrat yang cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan kedua jenis lamun tersebut. Di Padarni T. hemprichii ditemukan dominan pada zona intertidal bagian bawah, dengan tipe substrat yang sama yaitu pasir bercampur puing karang mati. Menurut Kiswara (1992), dalam penelitiannya di Pulau Pari menemukan spesies C. rotundata tumbuh di dekat pantai yang terbuka dan jauh dari genangan air saat surut, pada substrat pasir dan tumbuh bersama T. hemprichii. Sebaran C. rotundata juga dapat ditemukan pada substrat pasir berlumpur pada daerah yang terlindung seperti teluk, goba, muara sungai dan terumbu karang, yang berasosiasi dengan H. ovalis, H. uninervis, H. pinifolia, S. isoetifolium, C. serrulata, E. acoroides (Den Hartog 1970 in Kiswara 1992). Penyataan ini juga sekaligus menjawab mengapa C. rotundata dapat tumbuh di lokasi Wosi dengan substrat lumpur berpasir dan merupakan daerah muara sungai.

Spesies T. hemprichii merupakan spesies yang ditemukan dominan pada substrat pasir bercampur puing karang mati. Hal ini terlihat pada lokasi Rendani, Briosi dan Padarni, dimana T. hemprichii ditemukan berada pada zona intertidal bagian bawah dan berada pada rataan terumbu dengan tipe substrat yang sama. Pada tipe substrat demikian, T. hemprichii dapat tumbuh dominan dan berasosiasi dengan H. ovalis, H. uninervis, dan C. serrulata (Kiswara 1992).

Pada lokasi Wosi spesies H. uninervis dan H. pinifolia terlihat mengelompok dengan jumlah tegakan yang lebih dominan dibandingkan dengan spesies lainnya yang memiliki pola sebaran seragam (Tabel 3). Kedua spesies ini merupakan spesies pioneer yang mampu tumbuh dengan baik pada substrat yang tidak stabil atau selalu teraduk. Hal ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi kedua spesies tersebut pada kondisi substrat atau lingkungan yang terganggu (Phillips & Menez 1988).

Tabel 3 Pola sebaran lamun berdasarkan indeks Morisita (Id)

Lokasi Spesies Id X2 Pola sebaran

Rendani C. rotundata 7.361 44149.791 Mengelompok C. serrulata 0.004 -6880.797 Seragam H. ovalis 0.028 -6716.115 Seragam H. uninervis 0.365 -4372.923 Seragam S. isoetifolium 0.010 -6837.084 Seragam T. hemprichii 3.119 14723.562 Mengelompok Wosi C. rotundata 0.382 -8372.683 Seragam C. serrulata 0.017 -13340.503 Seragam H. pinifolia 1.976 13305.143 Mengelompok H. uninervis 10.450 128567.494 Mengelompok H. ovalis 0.004 -13518.278 Seragam Briosi C. rotundata 12.752 72670.933 Mengelompok C. serrulata -0.004 -6179.651 Seragam H. ovalis 0.023 -6012.302 Seragam H. uninervis 0.087 -5614.397 Seragam H. pinifolia 0.072 -5709.609 Seragam T. hemprichii 2.005 6241.164 Mengelompok Padarni C. serrulata 0.000 -5112.091 Seragam H. ovalis -0.001 -5116.074 Seragam H. uninervis -0.002 -5120.854 Seragam H. pinifolia 4.015 15448.364 Mengelompok S. isoetifolium 2.623 8322.333 Mengelompok T. hemprichii 3.150 11018.789 Mengelompok Keterangan: X2

4.2.2 Frekuensi, Kerapatan, Penutupan dan Nilai Penting Spesies Lamun tabel = 42.557

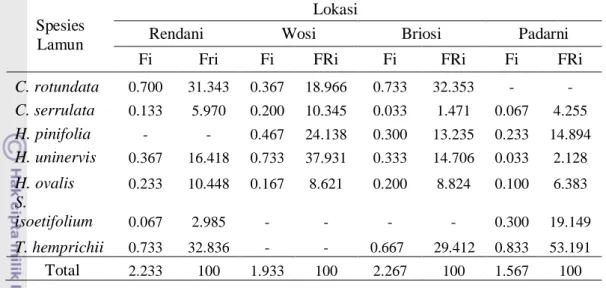

Frekuensi kehadiran spesies lamun pada keempat lokasi memiliki kisaran nilai yang berbeda. Hal ini berarti bahwa jika nilai frekuensi baik nilai frekuensi mutlak maupun frekuensi relatif rendah, maka spesies tersebut tidak ditemukan pada setiap kuadrat. Sebaliknya jika nilai frekuensi mutlak maupun frekuensi relatif tinggi, maka spesies tersebut ditemukan pada hampir setiap kuadrat. Pada Tabel 4, T. hemprichii menunjukkan nilai frekuensi yang tinggi, namun spesies ini tidak ditemukan di lokasi Wosi. Spesies T. hemprichii menyukai perairan dengan tipe substrat carbonat (yang terdiri atas pasir dan pecahan karang) dan dapat tumbuh dominan, seperti tipe substrat yang terdapat pada lokasi Rendani, Briosi dan Padarni. Pada lokasi Wosi yang memiliki tipe substrat terrigenous (yang terdiri atas lumpur dan pasir), tidak cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan T. hemprichii, sehingga tidak ditemukan spesies ini di lokasi Wosi.

Tabel 4 Frekuensi dan frekuensi relatif tiap spesies lamun pada lokasi penelitian

Spesies Lamun

Lokasi

Rendani Wosi Briosi Padarni

Fi Fri Fi FRi Fi FRi Fi FRi

C. rotundata 0.700 31.343 0.367 18.966 0.733 32.353 - - C. serrulata 0.133 5.970 0.200 10.345 0.033 1.471 0.067 4.255 H. pinifolia - - 0.467 24.138 0.300 13.235 0.233 14.894 H. uninervis 0.367 16.418 0.733 37.931 0.333 14.706 0.033 2.128 H. ovalis 0.233 10.448 0.167 8.621 0.200 8.824 0.100 6.383 S. isoetifolium 0.067 2.985 - - - - 0.300 19.149 T. hemprichii 0.733 32.836 - - 0.667 29.412 0.833 53.191 Total 2.233 100 1.933 100 2.267 100 1.567 100 Keterangan: Fi FR

= Frekuensi spesies ke-i i = Frekuensi relatif spesies ke-i

Spesies H. ovalis, C. serrulata, H. uninervis yang ditemukan pada keempat lokasi penelitian, namun nilai frekuensinya rendah. Hal ini diduga karena ketiga spesies tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada kondisi lingkungan yang berbeda, namun tidak dapat tumbuh dominan. Kemampuan adaptasi lamun terhadap kondisi lingkungan sangat berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya (Keough & Jenkins 1995). Berdasarkan pada kemampuan tersebut maka lamun dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu spesies climax dan spesies pioneer. Spesies climax merupakan spesies dengan morfologi tubuh yang besar, pertumbuhan lambat dan berumur panjang, contohnya spesies E. acoroides dan T. hemprichii (Short et al. 2001). Spesies pioneer memiliki bentuk tubuh yang relatif lebih kecil, pertumbuhan cepat dan berumur pendek, contohnya spesies H. ovalis, H. uninervis, H. pinifolia.

Frekuensi kehadiran spesies lamun pada lokasi Rendani, Wosi dan Briosi yang ditunjukkan pada Tabel 4, memiliki nilai frekuensi spesies yang tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan frekuensi spesies lamun yang dilakukan oleh Lefaan (2008) pada lokasi yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi penurunan frekuensi tiap spesies lamun yang ditemukan. Satu hal yang berbeda adalah spesies C. serrulata ditemukan pada semua lokasi penelitian, sedangkan Lefaan (2008) hanya menemukan C. serrulata di lokasi Rendani dengan frekuensi kehadiran yang sangat rendah (0.030).

Kehadiran lamun di suatu lokasi sangat berkaitan dengan ruang dan tipe substrat dasar (Hemminga & Duarte 2000). Jika tipe substrat cocok untuk pertumbuhan lamun, maka populasi lamun dapat berkembang dengan baik. Kebanyakan spesies lamun sangat cocok dengan tipe substrat berpasir sampai berlumpur, namun ada beberapa spesies yang mampu tumbuh di atas karang seperti Phyllospadix spp, Thalassodendron spp dan Posidonia oceanica (Den Hartog 1970 in Hemminga & Duarte 2000). Spesies-spesies ini mampu tumbuh di atas karang karena memiliki akar yang dapat menembus masuk ke lapisan dalam karang. Spesies T. hemprichii yang teramati di lokasi penelitian, juga ditemukan tumbuh pada rataan terumbu yang terdiri atas pasir dan patahan karang, yang berbatasan dengan terumbu karang. Menurut Short et al. (2001), T. hemprichii seringkali berasosiasi dengan terumbu karang dan umumnya pada rataan terumbu karang yang dapat membentuk hamparan yang padat. Spesies ini juga dapat ditemukan membentuk koloni pada substrat berlumpur, pada zona yang dangkal dalam kolom air saat surut.

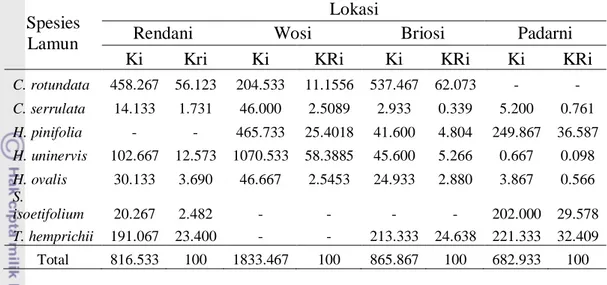

Kerapatan spesies lamun yang ada di lokasi penelitian memiliki kisaran nilai yang bervariasi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Kerapatan spesies tertinggi terdapat di lokasi Wosi, yaitu spesies H. uninervis (1070.533 tegakan/m2)

selanjutnya H. pinifolia (465.733 tegakan/m2

Nilai kerapatan dari C. rotundata paling tinggi terdapat di lokasi Briosi yaitu 537.467 tegakan/m

). Nilai kerapatan spesies yang tinggi pada lokasi Wosi sangat berkaitan dengan tekstur substrat yang cocok bagi pertumbuhan dan penyebaran dari kedua spesies ini, yaitu tekstur substrat pasir berlumpur (Tabel 5). Selain itu kedua spesies ini merupakan spesies pioneer yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang selalu terganggu (Phillips & Menez 1988).

2

, selanjutnya pada lokasi Rendani 458.267 tegakan/m2, dan yang terendah ditemukan pada lokasi Wosi 204.533 tegakan/m2. Kerapatan spesies C. rotundata umumnya ditemukan dominan pada lokasi dengan tipe substrat carbonat yang terdiri atas pasir dan pecahan karang. Namun spesies ini juga mampu hidup pada tipe substrat terigenous atau tipe substrat berlumpur tetapi tidak membentuk hamparan dengan kerapatan yang tinggi (Kiswara, 1992), seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Kerapatan dan kerapatan relatif tiap spesies lamun pada lokasi penelitian

Spesies Lamun

Lokasi

Rendani Wosi Briosi Padarni

Ki Kri Ki KRi Ki KRi Ki KRi

C. rotundata 458.267 56.123 204.533 11.1556 537.467 62.073 - - C. serrulata 14.133 1.731 46.000 2.5089 2.933 0.339 5.200 0.761 H. pinifolia - - 465.733 25.4018 41.600 4.804 249.867 36.587 H. uninervis 102.667 12.573 1070.533 58.3885 45.600 5.266 0.667 0.098 H. ovalis 30.133 3.690 46.667 2.5453 24.933 2.880 3.867 0.566 S. isoetifolium 20.267 2.482 - - - - 202.000 29.578 T. hemprichii 191.067 23.400 - - 213.333 24.638 221.333 32.409 Total 816.533 100 1833.467 100 865.867 100 682.933 100 Keterangan: Ki KR

= Kerapatan spesies ke-i i = Kerapatan relatif spesies ke-i

Penilaian terhadap tutupan spesies lamun bertujuan untuk mengetahui berapa besar spesies lamun menempati ruang yang tersedia dalam hamparan lamun. Diharapkan nilai penutupan tiap jenis yang diperoleh dapat memberikan gambaran tentang berapa luasan yang ditutupi oleh tiap spesies lamun dalam tiap kuadrat (English et al. 1997). Nilai penutupan masing-masing spesies lamun sangat berkaitan dengan ukuran morfologi dan jumlah tegakan masing-masing spesies tersebut.

Tabel 6 Penutupan spesies dan penutupan relatif tiap spesies lamun pada lokasi penelitian

Spesies Lamun

Rendani Wosi Briosi Padarni

Pi PRi Pi PRi Pi PRi Pi PRi

C. rotundata 11.882 0.260 8.049 0.239 22.735 0.483 C. serrulata 2.569 0.056 5.270 0.156 0.368 0.008 1.790 0.062 H. pinifolia - - 6.410 0.190 1.667 0.035 6.162 0.214 H. uninervis 2.948 0.065 12.837 0.380 1.773 0.038 0.274 0.010 H. ovalis 3.859 0.085 1.179 0.035 1.545 0.033 0.434 0.015 S. isoetifolium 3.527 0.077 - - 8.516 0.296 T. hemprichii 20.853 0.457 19.023 0.404 11.618 0.403 Total 45.638 1 33.744 1 47.111 1 28.794 1 Keterangan : Pi ```` PR

= Penutupan spesies lamun (%) i = Penutupan relatif spesies lamun

Hasil perhitungan penutupan lamun yang ditunjukkan pada Tabel 6, terlihat bahwa T. hemprichii dan C. rotundata memiliki nilai tutupan yang relatif lebih tinggi pada hampir seluruh lokasi penelitian. Kecuali pada lokasi Wosi, spesies H. uninervis memiliki nilai tutupan yang lebih tinggi yang diikuti oleh H. pinifolia. Tutupan lamun yang tinggi dari T. hemprichii dan C. rotundata. disebabkan karena kedua spesies ini memiliki morfologi yang lebih besar dibandingkan dengan spesies yang lain. Apabila nilai total pentupan pada tiap lokasi disesuaikan dengan kriteria status padang lamun berdasarkan KEPMEN Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004, lokasi Wosi, Rendani dan Briosi tergolong padang lamun yang kurang kaya atau kurang sehat, dan lokasi Padarni tergolong padang lamun yang miskin.

Dalam pengamatan lamun, perlu juga mengetahui seberapa penting spesies lamun tertentu terhadap komunitas lamun, yang dapat diketahui berdasarkan indeks nilai penting (INP) tiap spesies lamun. Semakin besar INP suatu spesies berarti semakin besar pula peranan spesies tersebut dalam komunitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan INP yang ditunjukkan pada Tabel 8, secara keseluruhn C. rotundata dan T. hemprichii memiliki nilai INP yang relatif tinggi di semua lokasi, kecuali pada lokasi Wosi. Nilai INP yang rendah dari C. rotundata dan tidak ditemukannya T. hemprichii di Wosi berkaitan dengan tekstur sedimen dan tingginya sedimentasi yang terjadi di lokasi tersebut. Menurut Kiswara (1992) kedua spesies ini sangat dominan pada lokasi dengan tekstur sedimen pasir yang bercampur dengan pecahan karang, atau pada daerah rataan terumbu karang, Spesies C. rotundata yang ditemukan di pulau Pari, sangat dominan terdapat pada substrat pasir, dan pada lokasi berlumpur tidak ditemukan. C. rotundata juga dilaporkan berasosiasi dengan T. hemprichii dan membentuk hamparan yang dominan.

Spesies H. uninervis yang memiliki nilai penting paling tinggi dibandingkan spesies lainnya dan diikuti H. pinifolia pada lokasi Wosi, menunjukkan bahwa kedua spesies ini sangat cocok hidup pada daerah dengan tipe sedimen lumpur berpasir (liat). kedua spesies ini tergolong spesies pioneer yang mampu mentolerir kondisi lingkungan yang selalu terganggu seperti tingginya sedimentasi, yang ditunjukkan oleh nilai kekeruhan yang tinggi serta

suhu yang tinggi ketika terkspose saat air surut (Tabel 7). Kondisi tekstur substrat yang sama juga ditemukan di zona bagian tengah intertidal pada lokasi Padarni, sehingga nilai penting spesies H. pinifolia cukup tinggi di lokasi ini.

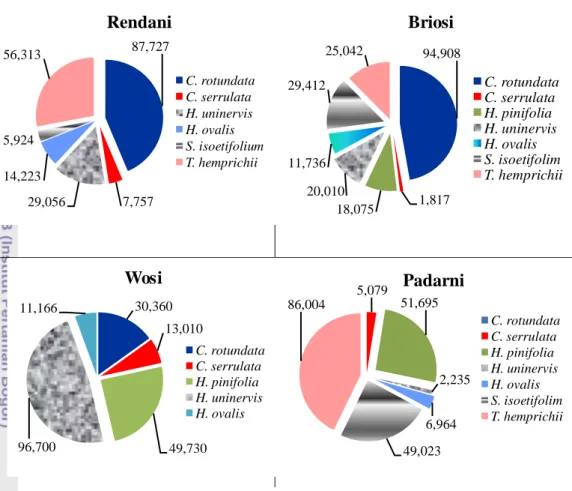

Gambar 5 Indeks nilai penting (INP) tiap spesies lamun pada lokasi penelitian. 4.3 Karakteristik Fisika-Kimia Air dan Tekstur Substrat

Pertumbuhan, kelimpahan, bentuk morfologi dan kemampuan reproduksi lamun sangat tergantung pada ketersediaan nutrien dalam lingkungannya (Short et al. 2001). Sumber nutrien yang terdapat dalam ruang antara butiran sedimen dan yang larut dalam kolom air merupakan penyokong utama bagi peningkatan produksi primer lamun. Namun jika suatu perairan memiliki kandungan unsur nutrien yang melimpah, dapat memberikan pengaruh pada bloom mikroalga sehingga dapat mengurangi penetrasi cahaya sampai ke lamun. Dampak yang akan terjadi pada lamun adalah pertumbuhan terhambat, penyebaran sangat dibatasi oleh kedalaman air dan ketidakmampuan untuk bertahan hidup (Short et al. 2001; Bach et al. 1998).

87,727 7,757 29,056 14,223 5,924 56,313 Rendani C. rotundata C. serrulata H. uninervis H. ovalis S. isoetifolium T. hemprichii 94,908 1,817 18,075 20,010 11,736 29,412 25,042 Briosi C. rotundata C. serrulata H. pinifolia H. uninervis H. ovalis S. isoetifolim T. hemprichii 30,360 13,010 49,730 96,700 11,166 Wosi C. rotundata C. serrulata H. pinifolia H. uninervis H. ovalis 5,079 51,695 2,235 6,964 49,023 86,004 Padarni C. rotundata C. serrulata H. pinifolia H. uninervis H. ovalis S. isoetifolim T. hemprichii

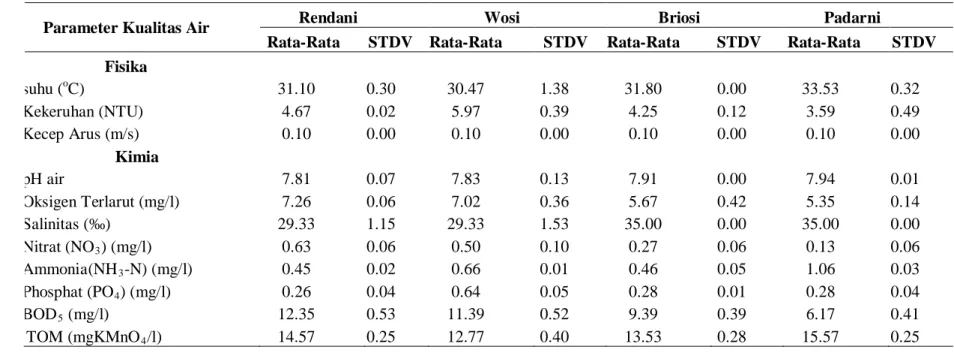

Tabel 7 Nilai rata-rata dan standar deviasi parameter fisika-kimia air pada keempat lokasi penelitian

Keterangan: STDV = Standar deviasi

Parameter Kualitas Air Rendani Wosi Briosi Padarni

Rata-Rata STDV Rata-Rata STDV Rata-Rata STDV Rata-Rata STDV

Fisika suhu (oC) 31.10 0.30 30.47 1.38 31.80 0.00 33.53 0.32 Kekeruhan (NTU) 4.67 0.02 5.97 0.39 4.25 0.12 3.59 0.49 Kecep Arus (m/s) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 Kimia pH air 7.81 0.07 7.83 0.13 7.91 0.00 7.94 0.01 Oksigen Terlarut (mg/l) 7.26 0.06 7.02 0.36 5.67 0.42 5.35 0.14 Salinitas (‰) 29.33 1.15 29.33 1.53 35.00 0.00 35.00 0.00 Nitrat (NO3) (mg/l) 0.63 0.06 0.50 0.10 0.27 0.06 0.13 0.06 Ammonia(NH3-N) (mg/l) 0.45 0.02 0.66 0.01 0.46 0.05 1.06 0.03 Phosphat (PO4) (mg/l) 0.26 0.04 0.64 0.05 0.28 0.01 0.28 0.04 BOD5 (mg/l) 12.35 0.53 11.39 0.52 9.39 0.39 6.17 0.41 TOM (mgKMnO4/l) 14.57 0.25 12.77 0.40 13.53 0.28 15.57 0.25

4.3.1 Suhu

Kisaran suhu air permukaan selama pengambilan sampel tergolong tinggi dan berada di atas kisaran suhu optimum yang dibutuhkan oleh lamun, yaitu 28– 30oC (Dahuri 2003; KEPMEN Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004). Suhu rata-rata air permukaan yang terukur berkisar antara 30.47–33.53 o

Berdasarkan nilai rata-rata suhu air permukaan dalam Tabel 7, menunjukkan bahwa fluktuasi suhu berada dalam kondisi normal tidak dalam kisaran suhu yang lebar. Hal ini berarti fluktuasi suhu yang ada tidak menimbulkan pengaruh yang besar terhadap proses pertumbuhan lamun maupun proses reproduksi gastropoda. Menurut Berwick (1983), kisaran optimum bagi fotosintesis lamun berkisar antara 25-35

C (Tabel 7). Suhu air permukaan yang rendah terdapat di Wosi dan yang tinggi terdapat di Padarni. Kisaran suhu air permukaan yang tinggi ini disebabkan karena panas yang berasal dari cahaya matahari yang menerpa permukaan perairan saat pengukuran (terutama pada lokasi Briosi dan Padarni), mengingat pengambilan data dilakukan pada jam 11.00-15.30 WIT. Selain itu pengukuran dilakukan pada kedalaman air berkisar 0.50-1.00 m, sehingga pada kondisi demikian maka suhu permukaan air berada pada level yang tinggi.

0

C pada saat cahaya matahari penuh, sehingga kisaran suhu di Perairan Pesisir Manokwari berada dalam kisaran suhu yang optimum bagi proses fotosintesis dan pertumbuhan lamun. Bagi gastropoda, bentuk adaptasi untuk menghindari peningkatan suhu yang ekstrim adalah dengan membenamkan diri ke dalam substrat, atau berlindung di bawah rebahan daun lamun (Nybakken 1997).

4.3.2 Salinitas

Penyebaran lamun dan gastropoda di perairan intertidal sangat dipengaruhi oleh sebaran salinitas. Daerah intertidal memiliki kisaran salinitas yang cepat berubah, yang dipengaruhi oleh aliran air tawar yang berasal dari sungai maupun air hujan. Kondisi ini membuat lamun maupun gastropoda harus mampu beradaptasi dengan menyeimbangkan tekanan osmotik dalam tubuh dengan tekanan osmotik lingkungannya (Nybakken 1997).

Pada keempat lokasi penelitian, salinitas berkisar antara 29.3-35‰ (Lampiran 3), kisaran terendah terdapat di Rendani dan Wosi sedangkan tertinggi

terdapat di Briosi dan Padarni. Salinitas yang rendah di Rendani disebabkan adanya hujan saat pengambilan data, sedangkan salinitas yang rendah di Wosi disebabkan adanya masukan air tawar yang berasal dari Sungai Wosi dekat lokasi pengambilan data serta turun hujan saat pengambilan data. Sebaliknya salinitas yang tinggi di Briosi dan Padarni disebabkan oleh teriknya cahaya matahari yang menerpa permukaan air saat pengambilan data dilakukan dan kurangnya curah hujan, serta kedua lokasi ini jauh dari aliran sungai.

Kisaran salinitas pada seluruh lokasi pengambilan data masih tergolong dalam kisaran optimum bagi pertumbuhan lamun dan gastropoda. Dahuri (2003) mengemukakan bahwa spesies lamun memiliki kemampuan mentolerir salinitas yang berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki kemampuan mentolerir kisaran salinitas yang lebar yaitu antara 10-40 ‰.

4.3.3 Kecepatan Arus

Kecepatan arus memiliki peran yang sangat penting bagi biota yang menghuni daerah intertidal. Dahuri (2003) mengemukakan bahwa produktivitas padang lamun sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus perairan, yang berkaitan dengan kecepatan pengendapan bahan-bahan tersuspensi (Oleson 1996) dan ukuran butiran sedimen (Morrisey 1995). Nilai kecepatan arus pada lokasi penelitian menunjukkan nilai yang sama, yaitu 0.10 m/det (Tabel 7), yang tergolong dalam kategori arus sangat lambat. Kecepatan arus ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Lefaan (2008) yang berkisar antara 0.10-0.50 m/det pada lokasi yang sama.

Kecepatan arus sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat menggerakkan permukaan air. Saat pengambilan data angin yang berhembus tidak kencang sehingga menyebabkan kondisi permukaan air diam (stagnant). Selain itu, arus yang lambat ini umumnya mencirikan arus yang terdapat dalam teluk, karena keempat lokasi penelitian ini masih berada dalam teluk Manokwari yang merupakan teluk semi tertutup (semi-enclosed coastal seas). Pada perairan yang dangkal dan terdapat hamparan lamun, memiliki pengaruh dalam memperlambat gerak arus. Menurut Ackerman (1983); Madsen & Warnke (1983); Carter et al. (1988); Gambi et al. (1990); Rybicki et al. (1997) in Koch (2001), kecepatan arus dalam hamparan lamun dapat berkurang 2 sampai 10 kali dibandingkan dengan

daerah yang tidak tertutupi lamun, karena lamun terbukti berperan dalam memperlambat kecepatan arus.

4.3.4 Kekeruhan

Kekeruhan (turbidity) merupakan gambaran sifat optik dari suatu perairan yang ditentukan berdasarkan banyaknya sinar (cahaya) yang dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada dalam kolom air (APHA 1989). Padatan terlarut dan tersuspensi dalam kolom air mempengaruhi tingkat kekeruhan suatu perairan. Sumber padatan terlarut yang ada di ekosistem lamun berasal dari serasah lamun yang terurai, plankton dan organisme mikroskopis lainnya, maupun dari lumpur, pasir dan material anorganik yang terbawa aliran sungai. Bagi lamun tingkat kekeruhan sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis, dimana kekeruhan yang tinggi akan meningkatkan kelimpahan plankton dan epifit, dan menghalangi penetrasi cahaya matahari sampai ke lamun (Sand-Jansen & Borum 1991 in Oleson 1996). Kekeruhan sangat berpengaruh pula terhadap distribusi lamun secara vertikal (berdasarkan kedalaman), berkaitan dengan rata-rata intensitas cahaya yang dimanfaatkan oleh lamun untuk berfotosintesis (Duarte 1991).

Hasil pengukuran kekeruhan menunjukkan nilai rata-rata kekeruhan berkisar antara 3.59-5.97 NTU (Tabel 7). Tingkat kekeruhan paling rendah terdapat di Rendani dan paling tinggi terdapat di Wosi. Tingkat kekeruhan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masukkan material tersuspensi yang berasal dari sungai ke perairan pesisir (merupakan penyebab kekeruhan terbesar seperti di Wosi), dan kecepatan angin yang bertiup untuk meningkatkan kekuatan velocity arus di perairan dangkal yang berada di bawah level kritis yang mengangkat sedimen dari dasar perairan berlumpur (Oleson 1996). Tingkat kekeruhan pun akan meningkat saat musim hujan dan berkurang pada musim kemarau (Nakaoka et al. 2003).

4.3.5 Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH sangat ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dalam kolom air. pH air sangat berperan dalam mempengaruhi aktivitas biokimia dan perubahan dalam sifat kimia alami perairan. Hasil pengukuran pH menunjukkan variasi nilai

rata-rata pH berada pada kisaran nilai pH yang tidak terlalu berbeda yaitu 7.81-7.94 (Tabel 7). Kisaran nilai pH ini tidak terlalu berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Mengacu pada nilai pH baku mutu air KEPMEN Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 (Lampiran 2), kisaran nilai pH pada lokasi penelitian masih berada pada kisaran nilai yang optimal bagi perkembangan lamun maupun kehidupan gastropoda. Pescod 1973, menyatakan bahwa toleransi organisme perairan terhadap pH air bervariasi tergantung pada banyaknya faktor lain yang mempengaruhi yaitu suhu, kadar oksigen terlarut,alkalinitas dan siklus dari organism tersebut. Selain itu, sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH pada kisaran 7-8.5. Nilai pH ini sangat berkaitan dengan proses biokimiawi perairan misalnya proses nitrifikasi, yang akan terhenti jika nilai pH rendah. Bagi gastropoda, bivalvia dan hewan karang serta organisme lain yang memiliki cangkang atau tubuhnya terdiri atas calcium carbonat (CaCO3), penurunan pH membuat kondisi perairan menjadi sangat asam (acidification), sehingga dapat mengakibatkan hancurnya cangkang.

4.3.6 Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen)

Oksigen terlarut (DO) berperan sangat penting bagi kehidupan biota di perairan. Sumber oksigen terlarut dalam air dapat berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan maupun tumbuhan air, difusi dari udara (proses aerasi) dan oksidasi limbah (APHA 1989).

Nilai kandungan rata-rata oksugen terlarut berdasarkan hasil pengukuran berkisar antara 5.35-7.26 mg/l (Tabel 7). Kisaran nilai oksigen terlarut ini sesuai dengan nilai oksigen terlarut baku mutu air untuk biota (KEPMEN Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, pada Lampiran 2) yaitu >5 mg/l. Nilai rata-rata oksigen terlarut paling tinggi terdapat di Rendani (7.26 mg/l) dan terendah di Padarni (5.35 mg/l). Penyebab rendahnya nilai oksigen terlarut di Perairan Pesisir Padarni disebabkan oleh suhu air permukaan dan kadar salinitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chester (1990) bahwa semakin tinggi suhu permukaan air laut dan salinitas maka semakin rendah kelarutan oksigen di perairan. Peningkatan suhu sebesar 1oC akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% (Brown 1987). Selain itu dekomposisi bahan organik yang dilakukan

oleh bakteri dan oksidasi bahan anorganik juga dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai titik nol (anaerob). Faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya nilai oksigen terlarut adalah adanya respirasi oleh tumbuhan maupun hewan akuatik dan oksidasi yang dilakukan oleh mikroba untuk mengoksidasi bahan organik seperti serasah lamun (Nakaoka 2005).

4.3.7 Ammonia, Nitrat dan Fosfat

Hasil pengukuran terhadap unsur ammonia (NH3-N), nitrat (NO3-N) dan fosfat (PO4

-Di perairan laut, unsur ammonia (NH

P) dalam air pada lokasi penelitian memiliki nilai rata-rata yaitu nitrat 0.13-0.63 mg/l, fosfat 0.26-0.64 mg/l dan ammonia 0.45-1.06 mg/l (Tabel 7). Kisaran nilai nitrat, fosfat dan ammonia secara keseluruhan pada keempat lokasi penelitian berada di atas baku mutu air untuk biota berdasarkan KEPMEN Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 (Lampiran 2).

3-N) merupakan senyawa inorganik esensial terlarut yang berperan dalam fungsi metabolik biota laut, terutama untuk kehidupan dan pertumbuhan fitoplankton yang berperan dalam produkktivitas primer di perairan laut. Kandungan ammonia yang tinggi pada lokasi Padarni diduga karena masukan bahan pencemar organik yang berasal dari limbah domestik dan banyak babi yang dipelihara dengan kandang sistem gantung dan faktor lingkungan seperti suhu, salinitas dan pH air. Menurut Sanusi (2006), peningkatan suhu, salinitas dan pH air akan meningkatkan persentase ammonia yang tidak mengalami ionisasi (unionized ammonium) membentuk NH4+ dan OH-.

Nitrat (NO

Ammonia yang tinggi di Wosi, diduga terjadi karena masukan bahan pencemar yang bersumber dari limbah domestik dan limbah pasar yang masuk ke perairan pesisir melalui aliran Sungai Wosi.

3-N) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan lamun dan alga. Senyawa nitrat dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan (Sanusi 2006). Kadar nitrat yang tinggi di Rendani dan Wosi diduga disebabkan oleh kondisi lingkungan. Seperti di Rendani, saat air surut terjadi pencucuian (flushing) bahan-bahan organik yang berada di ekosistem mangrove ke hamparan lamun karena terbawa air dan diendapkan. Kondisi demikian diduga sebagai penyebab

tingginya nitrat. Di Wosi sumber nitrat berasal dari buangan antropogenik dari aktivitas manusia dan tinja hewan yang dipelihara di sepanjang sungai Wosi.

Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan (Riley & Chester 1971). Kandungan fosfat di perairan alami biasanya relatif sedikit, dengan kadar yang lebih sedikit dari kadar nitrogen karena sumber fosfat lebih sedikit dibandingkan sumber nitrogen di perairan. Sumber fosfat di perairan alami adalah pelapukan batuan mineral di daratan dan dekomposisi bahan organik, sedangkan sumber fosfat yang berasal dari antropogenik adalah limbah industri dan limbah domestik (rumah tangga). Nilai fosfat yang tinggi di lokasi Wosi diduga berasal dari limbah antropogenik rumah tangga dan pasar, serta tempat pemotongan hewan yang limbahnya masuk ke sungai. Pada lokasi Briosi dan Padarni di duga berasal dari limbah antropogenik, sedangkan pada lokasi Rendani yang masih relatif alami, nilai fosfat yang tinggi diduga berasal dari batuan mineral karena dasar perairannya terdiri atas tipe carbonat.

Nilai yang tinggi dari ammonia, nitrat dan fosfat di perairan dapat menyebabkan ledakan pertumbuhan epifit (Keough & Jenkins 1995; Sand-Jensen & Borum 1991, Duarte 1995 in Bach et al. 1998), yang pada akhirnya akan berdampak pada kecepatan pertumbuhan lamun serta menurunnya penetrasi dan pemencaran cahaya dalam kolom air (Kirk 1983, Onuf 1994 in Bach et al. 1998). 4.3.8 Biochemical Oxygen Demand (BOD5

Biochemical oxygen demand 5 (BOD )

5) adalah ukuran banyaknya oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik secara kimiawi dalam waktu 5 hari (APHA 1989). Nilai BOD5

Nilai rata-rata BOD

merupakan petunjuk menurunnya kadar oksigen terlarut yang disebabkan oleh banyaknya limbah bahan organik yang masuk ke perairan dan mudah terurai.

5 yang terukur pada lokasi penelitian adalah 6.17-12.35 mg/l (Tabel 7). Nilai ini masih berada di bawah nilai baku mutu air untuk biota dalam KEPMEN Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, yaitu 20 mg/l. Rendahnya nilai BOD5 di lokasi penelitian diduga disebabkan oleh rendahnya konsumsi oksigen oleh mikroorganisme dalam proses dekomposisi. Hutagalung et al. (1997), mengemukakan bahwa banyaknya oksigen terlarut

yang dibutuhkan oleh mikroorganisme sangat tergantung pada jumlah dan jenis bahan organik yang masuk ke perairan. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan organik yang dikonsumsi oleh mikroorganisme selama lima (5) hari masa inkubasi merupakan bahan-bahan organik yang mudah terurai, sedangkan bahan-bahan organik yang tidak mudah terurai memerlukan waktu penguraian yang lebih lama.

4.3.9 Total Organic Matter (TOM)

Berdasarkan hasil pengukuran TOM pada Tabel 7, menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi terdapat di Padarni (15.57 mg/l) dan terendah di Wosi (12.77 mg/l). TOM dalam perairan laut sangat kompleks dan umumnya mudah terurai (bersifat stabil) dan dimanfaatkan secara biologis (Chester 1990). Kelompok organik terlarut ini penting secara biokimia terutama sangat penting sebagai energi bagi mikroorganisme dan regenerasi nutrien.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis parameter fisika-kimia air pada keempat lokasi penelitian, menunjukkan bahwa Perairan Pesisir Manokwari masih tergolong baik untuk kehidupan lamun maupun gastropoda. Kondisi ini perlu dipertahankan agar keberadaan lamun dan gastropoda serta organisme lain yang berasosiasi dalam habitat lamun tetap ada dan lestari (sustainable).

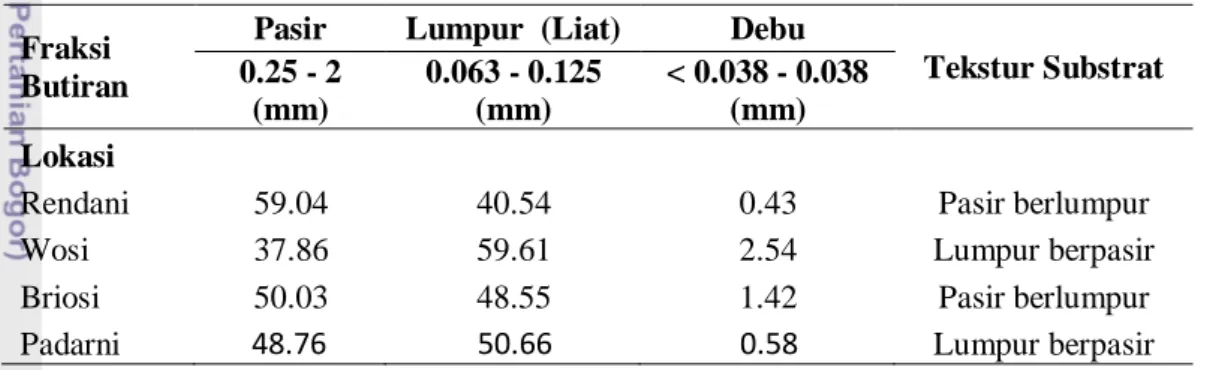

4.3.10 Karakteristik Substrat Dasar

Hasil analisis tekstur substrat menggunakan ayakan bertingkat, dengan mesh size ayakan terdiri atas bukaan 2 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm, 0.063 mm, dan 0.038 mm, menunjukkan persentase dan kriteria substrat pada tiap lokasi pengamatan (Tabel 8). Data tersebut menunjukkan bahwa fraksi pasir sampai fraksi lumpur merupakan tipe substrat yang lebih dominan pada keempat lokasi penelitian.

Tekstur substrat sangat berkaitan dengan sebaran spesies lamun maupun gastropoda (Kiswara 1992; Puturuhu 2004). Menurut Pearson et al. (1977), tekstur substrat merupakan perbandingan antara pasir, lumpur (liat) dan debu. Selain itu tekstur substrat sangat menentukan kadar kandungan bahan organik dalam sedimen, sehingga secara tidak langsung tekstur substrat sangat menentukan komposisi, kelimpahan dan keanekaragaman gastropoda. Berkaitan

dengan tipe memakan, gastropoda yang bersifat pemakan deposit (detritivore), menyukai tipe substrat pasir berlumpur karena kaya akan kandungan bahan organik (Barnes 1987).

Tekstur substrat dasar juga sangat berkaitan dengan kandungan oksigen dan ketersediaan nutrien dalam substrat. Jenis substrat berpasir, memiliki kandungan oksigen relatif tinggi daripada jenis substrat yang lebih halus (lumpur, maupun lempung atau debu). Pada substrat berpasir, terdapat rongga di antara butiran yang memungkinkan terjadinya percampuran dengan air di atasnya, namun sebaliknya kandungan nutrien tidak banyak. Pada substrat bertekstur lumpur tidak memiliki rongga dan memiliki hambatan permukaan yang besar sehingga mampu menahan air dan menyediakan unsur hara, tetapi kandungan oksigen rendah (Hardjowigeno 1987 in Rangan 1996).

Tabel 8 Nilai persentase tekstur substrat pada lokasi pengamatan

Fraksi Butiran

Pasir Lumpur (Liat) Debu

Tekstur Substrat 0.25 - 2 (mm) 0.063 - 0.125 (mm) < 0.038 - 0.038 (mm) Lokasi

Rendani 59.04 40.54 0.43 Pasir berlumpur

Wosi 37.86 59.61 2.54 Lumpur berpasir

Briosi 50.03 48.55 1.42 Pasir berlumpur

Padarni 48.76 50.66 0.58 Lumpur berpasir

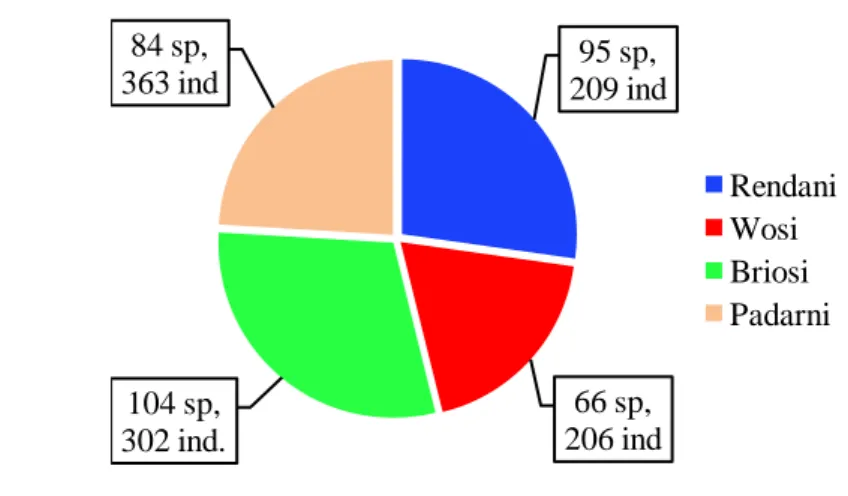

4.4 Struktur Komunitas Gastropoda

4.4.1 Komposisi Spesies dan Sebaran Gastropoda

Komposisi spesies gastropoda yang ditemukan pada keempat lokasi penelitian terdiri atas 93 famili, 170 genera dan 229 spesies. Jumlah total individu yang ditemukan pada keempat lokasi sebanyak 1.166 individu. Spesies gastropoda sangat beragam, dengan jumlah spesies paling banyak ditemukan di Briosi (104 spesies) dan paling sedikit ditemukan di Wosi (66 spesies). Jumlah spesies yang banyak di Briosi tidak menunjukkan jumlah individu yang banyak pula, karena jumlah individu paling banyak ditemukan di Padarni (363 individu) dan jumlah individu paling sedikit ditemukan di Wosi (206 individu). Jumlah spesies dan jumlah individu pada masing-masing lokasi ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Komposisi spesies (sp) dan jumlah individu (ind) pada masing-masing lokasi penelitian.

Komposisi spesies gastropoda sangat dipengaruhi oleh kondisi fisika-kimia perairan pada habitat lamun, seperti suhu, salinitas, tingkat kekeruhan, kandungan oksigen terlarut, pergerakan arus dan tekstur substrat (Keough & Jenskins 1995). Kondisi fisika lingkungan habitat lamun lebih berpengaruh terhadap kelimpahan epifauna (gastropoda) dibandingkan pengaruh spesies lamun dimana organisme tersebut ditemukan. Sehingga gastropoda yang berasosiasi dengan spesies lamun yang berbeda pada tipe habitat yang sama, seringkali ditemukan spesies gastropoda yang sama daripada gastropoda yang berasosiasi dengan spesies lamun yang sama pada pada tipe habitat yang berbeda (Edgar 1990). Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan komposisi spesies gastropoda yang ditemukan pada keempat lokasi penelitian memiliki komposisi spesies yang bervariasi, namun komposisi spesies lamun yang sama. Keseluruhan komposisi spesies gastropoda beserta ukuran cangkang ditunjukkan pada Lampiran 3.

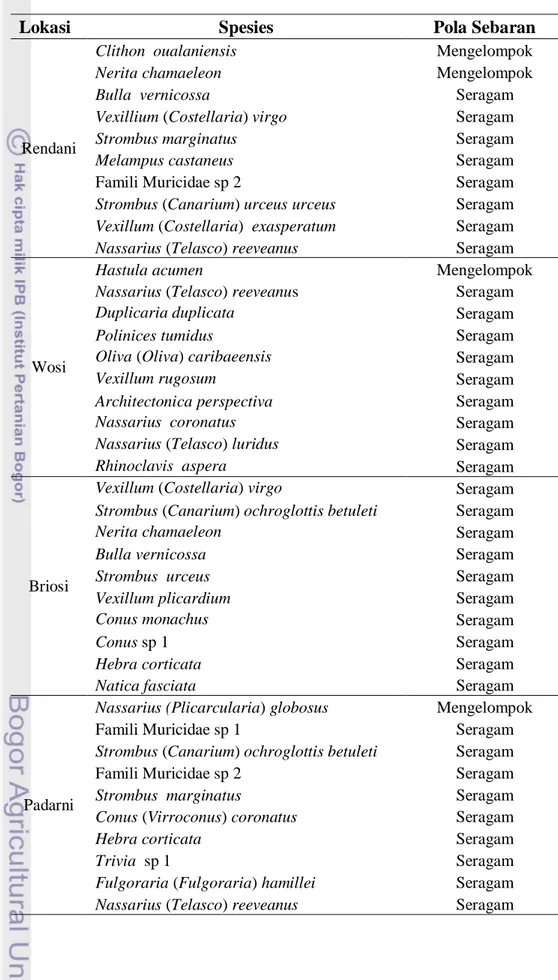

Pola sebaran gastropoda yang ada pada tiap lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 9. Sebaran gastropoda ini diketahui berdasarkan perhitungan Indeks Morisita (Id), dan selanjutnya diuji dengan uji chi-kuadrat (X2) dan hasilnya dibandingankan dengan nilai tabel chi kuadrat pada selang kepercayaan 95% (α = 0,05). Data gastropoda yang diambil merupakan data dari 10 spesies dengan jumlah individu paling banyak (dominan) pada tiap lokasi. Hasil perhitungan menunjukkan pola sebaran gastropoda terjadi secara mengelompok dan seragam.

95 sp, 209 ind 66 sp, 206 ind 104 sp, 302 ind. 84 sp, 363 ind Rendani Wosi Briosi Padarni

Tabel 9 Pola sebaran gastropoda berdasarkan Indeks Morisita dan uji chi kuadrat pada selang kepercayaan 95% (α = 0,05)

Lokasi Spesies Pola Sebaran

Rendani

Clithon oualaniensis Mengelompok

Nerita chamaeleon Mengelompok

Bulla vernicossa Seragam

Vexillium (Costellaria) virgo Seragam

Strombus marginatus Seragam

Melampus castaneus Seragam

Famili Muricidae sp 2 Seragam

Strombus (Canarium) urceus urceus Seragam Vexillum (Costellaria) exasperatum Seragam

Nassarius (Telasco) reeveanus Seragam

Wosi

Hastula acumen Mengelompok

Nassarius (Telasco) reeveanus Seragam

Duplicaria duplicata Seragam

Polinices tumidus Seragam

Oliva (Oliva) caribaeensis Seragam

Vexillum rugosum Seragam

Architectonica perspectiva Seragam

Nassarius coronatus Seragam

Nassarius (Telasco) luridus Seragam

Rhinoclavis aspera Seragam

Briosi

Vexillum (Costellaria) virgo Seragam

Strombus (Canarium) ochroglottis betuleti Seragam

Nerita chamaeleon Seragam

Bulla vernicossa Seragam

Strombus urceus Seragam

Vexillum plicardium Seragam

Conus monachus Seragam

Conus sp 1 Seragam

Hebra corticata Seragam

Natica fasciata Seragam

Padarni

Nassarius (Plicarcularia) globosus Mengelompok

Famili Muricidae sp 1 Seragam

Strombus (Canarium) ochroglottis betuleti Seragam

Famili Muricidae sp 2 Seragam

Strombus marginatus Seragam

Conus (Virroconus) coronatus Seragam

Hebra corticata Seragam

Trivia sp 1 Seragam

Fulgoraria (Fulgoraria) hamillei Seragam

Spesies gastropoda dengan pola sebaran mengelompok, memiliki jumlah individu yang banyak, seperti Clithon oualaniensis dan Nerita chamaeleon yang ditemuka n di Rendani. Kedua spesies ini masih tergolong stadia juvenile, dengan ukuran cangkang relatif kecil 0.25-0.47 cm dan 0.19-0.88 cm. C. oualaniensis dan N. chamaeleon yang ditemukan sebagian besar tersebar di substrat pasir dan sebagian lagi menempel pada daun lamun C. rotundata serta patahan karang mati. Spesies lainnya yaitu Hastula acumen yang ditemukan di Wosi, mengelompok pada substrat lumpur berpasir. Spesies ini juga ditemukan di Padarni dan Rendani pada tipe substrat pasir, namun dalam jumlah sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa H. acumen lebih menyukai tipe substrat lumpur berpasir, dan spesies ini memiliki kemampuan beradaptasi pada tipe substrat yang berbeda. Spesies lain yang ditemukan mengelompok adalah Nassarius (Plicarcularia) globosus yang ditemuka n dominan pada lokasi Padarni, berasosiasi dengan lamun Halodule pinifolia.. N. (Plicarcularia) globosus menyukai tipe substrat lumpur berpasir (liat) yang terdapat pada zona bagian tengah daerah intertidal di Padarni. Menurut Puturuhu (2004), N. (Plicarcularia) globosus merupakan spesies gastropoda dengan pola sebaran mengelompok dan dominan ditemukan pada tipe substrat pasir sampai pasir berlumpur pada daerah intartidal.

4.4.2 Kelimpahan Gastropoda

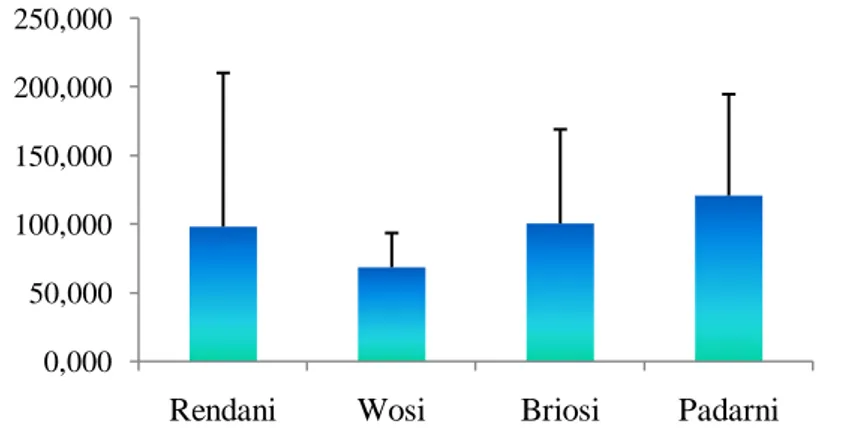

Kelimpahan spesies gastropoda yang ditemukan pada keempat lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 7. Nilai kelimpahan tertinggi terdapat pada lokasi Padarni yaitu: 55.733 individu/m 2 dan terendah terdapat pada lokasi Wosi yaitu: 26.133 individu/m2. Tingginya kepadatan gastropoda pada lokasi Padarni, diduga karena beberapar faktor, seperti tekstur substrat yang cocok bagi kehidupan gastropoda dan sumber makanan dalam bentuk bahan-bahan organik yang melimpah. Habitat lamun menyokong kelimpahan dan kekayaan hewan yang berasosiasi dengan memberikan struktur habitat secara fisik (Orth et al. 1984; Hemminga & Duarte 2000) dan sebagian besar hewan avertebrata dengan tipe memakan herbivora jarang mengkonsumsi lamun, dan sebagai pengganti, kelompok organisme tersebut memanfaatkan alga epifit sebagai sumber makanan utama (Kikuchi & Perez 1977; Klumpp et al. 1989; Brawley 1992, Jernakoff et al. 1996 in Nakaoka 2005).

Gambar 7 Kelimpahan gastropoda pada keempat lokasi penelitian.

Kelimpahan N. (Plicarcularia) globosus yang tinggi di Padarni berkaitan juga dengan gradien daerah intertidal sebagai habitat lamun. Puturuhu (2004) mengemukakan bahwa N. (Plicarcularia) globosus yang ditemukan di Arakan, Sulawesi Utara memiliki kelimpahan paling tinggi pada zona bagian tengah dan atas intertidal dengan ukuran cangkang (tubuh) dan biomassa yang lebih besar dibandingkan yang ditemukan pada zona bagian bawah. Hal serupa ditemukan di Padarni, N. (Plicarcularia) globosus dominan ditemukan pada zona bagian tengah intertidal dengan tekstur subtrat lumpur berpasir. Saat sampling, gastropoda ini terlihat menghindari kekeringan dengan masuk dalam genangan air dan membungkus cangkangnya dengan lumpur untuk menghindar dari suhu yang tinggi saat air surut. Diduga pula spesies ini mampu mentolerir kisaran suhu yang lebar, mengingat di zona ini saat surut terendah kering dan terdapat kolam-kolam kecil yang tergenang air dengan suhu yang tinggi. Selain N. (Plicarcularia) globosus, juga terdapat gastropoda dari Famili Muricidae sp1 dan sp2 yang ditemukan cukup melimpah di lokasi ini. Keberadaan kedua spesies gastropoda ini disebabkan oleh tekstur substrat yang ada terutama pada zona bagian bawah, yang bercampur dengan pecahan karang merupakan habitat utama kedua spesies gastropoda tersebut.

4.4.3 Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Gastropoda Hasil perhitungan nilai indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi spesies dapat dilihat pada Tabel 10. Nilai keanekaragaman (H’) paling tinggi terdapat di Briosi (6.14), dan terendah di Padarni (4.77). Secara keseluruhan, kisaran nilai keanekaragaman pada keempat lokasi tergolong tinggi.

0,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Sebaliknya indeks dominansi (C) menunjukkan nilai yang rendah (tidak mendekati angka 1 pada keempat lokasi. Nilai indeks keseragaman (E) yang tinggi terdapat di Briosi (0.91) dan yang terendah terdapat di Padarni (0.74), kisaran nilai indeks keseragaman tergolong tinggi jika mendekati angka 1.

Tabel 10 Nilai indeks keanekaragaman (H’), keseragaman (E) dan dominansi (C) spesies gastropoda

Kisaran nilai ketiga indeks menunjukkan bahwa komunitas gastropoda yang ada pada keempat lokasi penelitian masih berada dalam kondisi yang stabil. Kestabilan spesies dalam suatu komunitas terjadi jika nilai keanekaragaman spesies tinggi, dominansi spesies rendah dan keseragaman spesies tinggi. Dadget (1976) in Cappenberg (1996) menyatakan bahwa pada umumnya jika nilai keseragaman mendekati 0.8, dapat dikatakan bahwa komunitas dari ekosistem tersebut mendekati suatu keadaan yang stabil, yang mengindikasikan tekanan yang rendah terhadap kestabilan komunitas (Nakaoka 2005).

4.4.4 Indeks Kesamaan Komunitas

Hasil perhitungan indeks kesamaan komunitas Sorenson (CS) yang didasarkan pada kesamaan spesies gastropoda (kesamaan kuantitatif) di empat komunitas padang lamun, menunjukkan bahwa nilai indeks berada di bawah 75 % (Tabel 11). Berarti bahwa spesies gastropoda yang ditemukan pada keempat lokasi memiliki tingkat kesamaan yang rendah.

Tabel 11 Matriks nilai kesamaan (similarity value) komunitas gastropoda pada keempat lokasi penelitian berdasarkan indeks Sorenson (%)

Lokasi Rendani Wosi Briosi Padarni

Rendani 1.0

Wosi 54.9 1.0

Briosi 50.4 38.4 1.0

Padarni 62.4 51.5 40.6 1.0

Indeks Lokasi

Rendani Wosi Biriosi Padarni Keanekaragaman 5.10 5.07 6.14 4.77 Keseragaman 0.78 0.84 0.91 0.74 Dominansi 0.07 0.06 0.02 0.11 60 – 79 % 40 – 59 % < 40 %

Berdasarkan nilai kesamaan komunitas dalam Tabel 11, maka keempat lokasi penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok komunitas. Lokasi Briosi, Wosi dan Padarni merupakan satu kelompok komunitas dan lokasi Rendani merupakan kelompok komunitas yang terpisah (Gambar 8).

Gambar 8 Dendogram tingkat kesamaan komunitas berdasarkan kehadiran spesies gastropoda pada keempat lokasi penelitian.

Kesamaan lokasi Briosi, Wosi, dan Padarni ditandai dengan kehadiran spesies Fulgoraria sp1 pada ketiga lokasi ini. Selain itu juga terdapat beberapa spesies yang ditemukan pada keempat lokasi ini, yaitu Fulgoraria (Fulgoraria) hamilei, Vexillum (Costellaria) exasperatum, Vexillium (Costellaria) virgo, Rhinoclavis aspera, Certhium rostratum, Nassarius (Niotha) albescens gemmuliferus, Nassarius (Plicarcularia) globosus, Nassarius (Telasco) luridus, Nassarius (Telasco) reeveanus, Nassarius (Niotha) sp1, Hastula acumen, Conus (Chelyconus) monachus, Conus (Virroconus) musicus dan Conus coronatus. Kelompok gastropoda ini diduga memiliki kemampuan beradaptasi pada habitat lamun dengan tekstur substrat maupun fisika-kimia perairan yang berbeda.

R enda ni P a da rni W os i B ri os i -0,515 -0,315 -0,115 0,085 0,285 0,485 0,685 0,885 K e sam aan K om u n it as

4.4.5 Sebaran Spasial Karakteristik Fisika-Kimia Perairan dan Tekstur Substrat

Sebaran karakteristik fisika-kima perairan dan tekstur seubstrat dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis komponen utama atau principal component analysis (PCA), yang ditunjukkan pada Gambar 9. Parameter fisika-kimia perairan yang digunakan sebagai data input adalah suhu, kekeruhan, pH, salinitas, ammonia, nitrar, fosfat, oksigen terlarut (DO), biochemical oksigen demand 5 (BOD5

Beberapa parameter fisika-kimia perairan yang berperan membentuk sumbu utama 1 adalah BOD

), total organic matter (TOM), dan tekstur substrat yang terdiri atas persen pasir, persen lumpur (liat) dan persen debu (Lampiran 6a). Matriks korelasi yang terbentuk memberikan gambaran hubungan antar parameter fisika-kimia perairan sebagai variabel dengan titik atau lokasi penelitian sebagai faktor, yang terpusat pada komponen utama (sumbu utama). Matriks data dapat dilihat dalam Lampiran 4. Komponen utama dari parameter fisika-kimia perairan menunjukkan adanya pemusatan pada sumbu utama, dimana masing-masing parameter memberikan kontribusi sebesar 89.779 % dari ragam total, dimana pada sumbu F1 = 67.998 % dan F2 = 21.781 % (Lampiran 5b).

5 (0.999), NO3 (0.961), DO (0.935), substrat pasir (0.802), pH (-0.961), suhu (-0.952), substrat liat (-0,897), TOM (0.894). dan salinitas (-0.872). Pada sumbu utama 2, parameter fifika-kimia perairan yang berperan yaitu kekeruhan (0.974), PO4

Hasil analisis komponen utama menunjukkan adanya pengelompokkan lokasi penelitian berdasarkan parameter fisika-kimia perairan antar lokasi penelitian. Pengelompokkan ini disebabkan oleh parameter fisika-kimia perairan yang membentuk sumbu utama 1 pada lokasi Padarni memiliki kandungan TOM, ammonia (NH

(0.900) dan substrat debu (0.718). Data selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 5c. Berdasarkan penyebaran lokasi penelitian pada sumbu 1 (F1) dan sumbu 2 (F2) yang ditunjukkan pada Gambar 9b, terlihat bahwa lokasi Rendani Briosi dan Wosi membentuk satu kelompok sedangkan lokasi Padarni membentuk kelompok sendiri. Selanjutnya hasil analisis komponen utama dikonfirmasikan dengan dendogram klasifikasi hirarki menggunakan cluster analysis (CA) untuk melihat kesamaan lokasi berdasarkan parameter fisika-kimia perairan (Lampiran 5e).

(NO3), kadar oksigen terlarut (DO) dan BOD5 yang rendah. Kondisi yang hampir sama juga ditemuka n di Briosi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan lokasi Rendani, dan Wosi yang membentuk sumbu utama 2, kekeruhan, fosfat (PO4) dan substrat liat, mencirikan lokasi Wosi karena ketiga parameter fisika kimia perairan ini memiliki nilai yang tinggi. Pada lokasi Rendani, parameter fisika-kimia perairan yang mencirikan lokasi ini adalah substrat berpasir, nitrat, BOD5 dan oksigen terlarut (DO). Korelasi antara parameter fisika-kimia perairan dan lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 9c.

Gambar 9 Analisis komponen utama antar lokasi penelitian dan parameter fisika-kimia perairan pada sumbu 1 dan 2. (a) antar parameter fisika-fisika-kimia perairan; (b) antara lokasi penelitian; (c) antara parameter fisika kimia perairan dan lokasi penelitian.

Suhu Kekeruha n pH DO Salinitas NO 3 NH3 PO4 BOD5 TOM Pasir Liat Debu -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 F 2 ( 21. 78 % ) F1 (68.00 %)

Variables (axes F1 and F2: 89.78 %)

Rendani Wosi Briosi Padarni -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 F 2 ( 21. 78 % ) F1 (68.00 %)

Observations (axes F1 and F2: 89.78 %)

Rendani Wosi Briosi Padarni Sh Kkr pH DO Sal NO3 NH3 PO4 BOD5 TOM Ps La Db -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 F 2 (21. 78 % ) F1 (68.00 %)

Biplot (axes F1 and F2: 89.78 %)

(a) (b)

4.5 Distribusi Spasial Lamun dan Gastropoda

4.5.1 Distribusi Spasial Lamun Berdasarkan Karakteristik Habitat

Distribusi spasial lamun sangat dipengaruhi oleh parameter fisika-kimia perairan, sehingga sangat penting untuk menjabarkan komponen parameter fisika-kimia perairan tertentu yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap distribusi spasial lamun dalam habitatnya. Dalam menjabarkan keterkaitan antara spesies lamun dengan beberapa parameter fisika-kimia perairan, digunakan analisis komponen utama (principal component analysis), dimana data yang dianalisis disusun menurut baris dan kolom. Baris merupakan lokasi penelitian dan kolom merupakan parameter fisika-kimia perairan.

Komponen data parameter fisika-kimia perairan yang digunakan terdiri atas suhu, kekeruhan, pH, DO, salinitas, ammonia (NH3), nitrat (NO3), fosfat PO4), BOD5

Lokasi Rendani dicirikan oleh tingginya ammonia (NO

, TOM, tekstur substrat pasir, lumpur (liat) dan debu. Komponen data lamun terdiri atas spesies C. rotundata, C. serrulata, H. pinifolia, H. uninervis, H. ovalis, S. isoetifolium, T. hemprichii. Hasil analisis komponen utama menunjukkan bahwa keempat lokasi tidak membentuk satu kelompok, namun terpisah (Gambar 10). Hal ini berarti bahwa hampir di setiap lokasi dapat ditemuka n tiap spesies lamun, namun dengan nilai frekuensi kehadiran, kerapatan dan tutupan yang berbeda-beda.

3, BOD5 dan oksigen terlarut (DO), dengan tekstur substrat yang dominan adalah pasir, yang memberikan pengaruh pada tingginya tutupan lamun C. rotundata T. hemprichii dan H. ovalis. Lokasi Wosi dicirikan oleh tingginya unsur fosfat (PO4) dan kekeruhan, dengan tekstur sedimen yang dominan adalah lumpur berpasir (liat), yang memberikan pengaruh pada tutupan spesies lamun H. uninervis, H. pinifolia dan C. serrulata yang tinggi. Lokasi Briosi dicirikan oleh suhu, salinitas dan pH yang tinggi, dengan tekstur substrat yang dominan adalah pasir berlumpur, dengan tutupan spesies lamun yang dominan adalah C. rotundata, T. hemprichii, dan H. ovalis. Tutupan spesies lamun C. rotundata paling tinggi ditemukan di lokasi Briosi dibandingkan lokasi lainnya, sedangkan T. hemprichii dan H. ovalis memiliki tutupan yang paling tinggi pada lokasi Rendani. Pada lokasi Padarni, dicirikan oleh tingginya pH air, suhu, salinitas, ammonia (NH3), dan total ogranic

matter (TOM), dengan tekstur substrat yang dominan adalah lumpur berpasir bercampur dengan pecahan karang (coral rubber), yang memberikan pengaruh pada tingginya tutupan lamun T. hemprichii, S. isoetifolium dan H. pinifolia. Pada lokasi Padarni, S. isoetifolium memiliki frekuensi, tutupan dan krapatan yang tinggi dibandingkan dengan lokasi yang lain, dan ditemukan pada substrat pasir bercampur pecahan karang. Di lokasi ini tidak ditemukan spesies C. rotundata.

Gambar 10 Diagram PCA biplot parameter fisika-kimia perairan yang terdiri atas suhu, kekeruhan, pH, DO, salinitas, ammonia (NH3), nitrat (NO3), fosfat (PO4), BOD5, TOM, substrat pasir, substrat lumpur (liat) dan substrat debu, serta tutupan lamun (C. rotundata, C. serrulata, H. pinifolia, H. uninervis, H. ovalis, S. isoetifolium, T. hemprichii) dengan lokasi penelitian (Rendani, Wosi, Briosi dan Padarni).

4.5.2 Distribusi Spasial Lamun dan Gastropoda Berdasarkan Karakteristik Habitat

Sebaran spasial lamun dengan gastropoda pada habitatnya ditunjukkan pada Gambar 11. Data yang digunakan untuk analisis koresponden (Corresponden Analysis) adalah penutupan spesies lamun dan kelimpahan spesies gastropoda.

Rendani Wosi Briosi Padarni Suhu Kekeruhan pH DO Salinitas Nitrat Ammonia Fosfat BOD5 TOM Pasir Liat Debu Cr Cs Hp Hu Ho Th Si -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 F2 ( 30. 91 % ) F1 (52.75 %)

Perhitungan analisis ini dilakukan terhadap 6 jenis lamun dan 30 spesies gastropoda yang ditemukan dominan pada masing-masing lokasi penelitian. Hasil analisis koresponden yang diperoleh menunjukkan bahwa sebaran spasial gastropoda dan lamun terpusat pada sumbu utama 1 dan 2, dimana masing-masing sumbu faktorial menjelaskan 36.918 % dan 33.050%.

Pada Gambar 11, terlihat pada sumbu utama 1 dan 2 terbentuk 4 kelompok yang dicirikan oleh jenis lamun dan gastropoda tertentu. Hal ini menunjukka n bahwa ada keterkaitan yang erat antara habitat lamun dengan karakteristik tertentu dengan spesies gastropoda tertentu.

Kelompok pertama pada lokasi Wosi, dicirikan oleh lamun jenis H. uninervis, H. pinifolia dan C. serrulata, dan spesies gastropoda yang berasosiasi dan menjadi penciri di lokasi ini adalah Architectonica perspective. Duplicaria duplicate dan Oliva caribaensis. Ketiga gastropoda ini hanya ditemuka n di lokasi Wosi dan tidak ditemukan pada lokasi lainnya. Diduga spesies ini sangat menyukai habitat dengan tipe substrat lumpur berpasir dan biasanya ditemukan pada daerah muara sungai. Spesies Nassarius reeveanus dan Hastula acumen merupakan spesies yang ditemukan dengan jumlah individu yang cukup banyak di lokasi Wosi.

Kelompok kedua pada lokasi Padarni, dicirikan oleh spesies Nassarius (Plicarcularia) globosus, Muricidae sp1, Conus coronatus, Trivia sp 1, Strombus ochroglottis betuleti, Fulgoraria hamilei, Hebra corticata, Muricidae sp2, dan Strombus marginatus. Pada lokasi Padarni spesies yang menjadi penciri di lokasi ini atau spesies yang hanya ditemukan pada lokasi ini tidak dimasukkan sebagai data dalam analisis karena jumlah individunya sedikit (Lampiran 3.4).

Kelompok ketiga pada lokasi Briosi, dicirikan oleh spesies lamun Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata. Spesies gastropoda yang menjadi penciri lokasi ini adalah Vexillum virgo, Strombus ochroglotis betuleti, Nassarius chamaeleon, Bulla vermicosa, Strombus urceus, Vexillum plicardium, Conus sp1, Conus monachus, Natica fasciata.

Kelompok keempat pada lokasi Rendani, dicirikan oleh lamun Syringodium isoetifolium dan Halophila ovalis. Spesies gastropoda yang menjadi penciri pada lokasi ini adalah Clithon oualaniensis dengan jumlah 75 individu

dalam satu kuadrat pada line transek 1 (Lampiran 3.1). C. oualaniensis yang ditemukan membentuk kelompok, dan beberapa individu menempel pada daun C. rotundata karena berukuran kecil (0,25–0,47 cm), dan sebagian menempel pada permukaan pecahan karang (rubble). Hal ini menunjukkan bahwa spesies gastropoda ini mamanfaatkan habitat lamun sebagai tempat memijah dan daerah asuhan. Selain C.oualaniensis, terdapat beberapa spesies gastropoda yang ditemukan di Rendani seperti Bulla vernicossa, Vexillum exasperatum, Nerita chamaeleon, Vexillum virgo, Strombus urceus urceus, Melampus castaneum dengan jumlah individu yang dominan.

Asosiasi gastropoda dengan lamun yang terlihat dalam Gambar 11 menunjukkan bahwa karakteristik habitat pada masing-masing lokasi penelitian memberikan pengaruh terhadap kehadiran spesies gastropoda. Spesies Nassarius (Plicarcularia) globosus yang ditemukan melimpah pada substrat lumpur berpasir di zona bagian tengah intertidal dan berasosiasi dengan H. pinifolia di lokasi Padarni, tetapi tidak ditemukan sama sekali di lokasi Wosi yang memiliki tipe substrat dan spesies lamun yang sama. Menurut Puturuhu (2004), N. (Plicarcularia) globosus tidak ditemukan pada lokasi penelitiannya di Likupang yang berada di muara kali mati, sehingga diduga keberadaan N. (Plicarcularia) globosus sangat berkaitan dengan fluktuasi salinitas. Spesies ini tidak mampu mentolerir flukt uasi salinitas yang lebar.

Spesies N. (Plicarcularia) globosus tidak menempel di daun lamun, namun melimpah pada substrat dasar lumpur berpasir, karena daun H. Pinifolia tidak dapat menahan berat tubuh gastropoda ini. N. (Plicarcularia) globosus memanfaatkan habitat padang lamun sebagai habitat utamanya. Hal ini sangat berkaitan dengan sumber makanan yang tersedia dan spesies ini memiliki tipe memakan scavenger yang memakan material yang membusuk seperti daun lamun maupun mikroorganisme lainnya yang melimpah pada substrat lumpur berpasir. Selain sebagai tempat mencari makan, habitat lamun merupakan daerah asuhan bagi N. (Plicarcularia) globosus dalam siklus hidunya, hal ini dibuktikan dengan ukuran cangkang yang relatif kecil (0.51-1.27 cm) serta jumlah individu yang dominan dan memiliki ukuran yang hampir sama.

Keterangan:

Cr = Cymodocea rotundata, Cs = C. serrulata, Hp = Halodule pinifolia, Hu = Halodule uninervis, Ho = Halophila ovalis, Si = Syringodium isoetifolium, Th = Thalassia hempricii, Cou = Clithon oualaniensis, Nch = Nerita chamaeleon, Bve = Bulla vernicossa, Vvi = Vexillum virgo, Sma = Strombus marginatus, Mca = Melampus castaneus, Ms2 = Muricidae sp 2, Suu = Strombus urceus, Vex = Vexillum exasperatum, Nre = Nassarius reeveanus, Hac = Hastula acumen, Ddu = Duplicaria duplicate, Ptu = Polinices tumidus, Oca = Oliva caribaensis, Vru = Vexillum rugosum, Ape = Architectonica perspectiva, Nco = Nassarius coronatus, Nlu = Nassarius luridus, Ras = Rhinoclavis aspera, Vvi = Vexillum virgo, Soc = Strombus orchroglottis betuleti, Nch = Nerita chamaeleon, Sur = Strombus urceus, Vpl = Vexillum plicardium, Cmo = Conus monachus, Cs1 = Conus sp 1, Hco = Hebra corticata, Nfa = Natica fasciata, Ngl = Nassarius globosus, Ms1 = Muricidae sp 1, Soc = Strombus orchroglotti betuleti, Cco = Conus coronatus, Ts1 = Trivia sp 1, Fha = Fulgoraria hamilei.

Gambar 11 Diagram analisis koresponden antara spesies lamun dengan gastropoda dan keterkaitannya dengan habitat lamun pada sumbu utama 1 dan sumbu utama 2.

4.5 Pemanfaatan Gastropoda dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Manokwari

4.5.1 Pemanfaatan Gastropoda Oleh Masyarakat Lokal

Masyarakat Manokwari secara khusus dan Papua secara umum telah memanfaatkan gastropoda. Daging gastropoda dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan cangkangnya digunakan untuk membuat asesoris seperti mata kalung, gelang, tusuk konde, tirai atau gorden, hiasan rumah, asbak dan guci serta digunakan dalam upacara adat masyarakat setempat seperti di Kepulauan Kofiau Kabupaten Raja Ampat (Tabel 12.a dan 12.b).

Cr Cs Hp Hu Ho Si Th Cou Nch Bve Vvi Sma Mca Ms2 Suu Vex Nre Hac Ddu Ptu Oca Vru Ape Nco Nlu Ras Vvi Sob Nch Sur Vpl Cmo Cs1 Hco Nfa Ngl Ms1 Sob Cco Ts1 Fha Rendani Wosi Briosi Padarni -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 F2 ( 33. 05 % ) F1 (36.92 %) Plot Simetris (axis F1 dan F2: 69.97 %) Columns Rows

Tabel 12. a Beberapa spesies gastropoda yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada beberapa kampong di Kepulauan Kofiau Kabupaten Raja Ampat

Gastropoda

Nama Lokal

Kampung (Desa) Bentuk Pemanfaatan

Persentase Pemanfaatan

Famili Spesies Deer Tolobi Dibalal Kofiau Bahan makanan

(daging)

Lainnya (Cangkang)

Assimibidae Assiminaea brevicula Bia + + + + + 3 %

Cassidae Cassis cornuta Bia + + + + + 3 %

Chimatidae Charonia tritonis Triton + + + + + Upacara adat 3 %

Columbellidae Columbella scripta Bia + - - + Asbak & guci 6 %

Pyrene ocelata Bia + - - + Asbak & guci

Cypraeidae Cypraea eburnea Bia + - - + Mata kalung 3 %

Cypraea annulus Bia + - - + Tusuk rambut

Ellobiidae Cassdula sp Bia + + + + + 3 %

Haliotidae Hallotis sp Bia + + + + + 3 %

Littorinidae Littoraria scabra Bia + + + + + 3 %

Modulidae Modulus candidus Bia + - - + + 3 %

Muricidae Thais echinulata Bia + - - + 3 %

Nassaridae Nassarius sp Bia + - - + + 3 %

Naticidae Natica trigina Bia + - - - Asbak & guci 3 %

Neritidae Clithon oualaniensis Bia + + + + + 6 %

Nerita sp Bia + + + + +

Noutilidae Nautilus pompilius Bia + + + + Hiasan rumah 3 %

Natica trigina Bia + + + + +

Olividae

Oliva sp 1 Bia + + + + - Tirai (gorden)

11 %

Oliva sp 2 Bia + - - + -

Oliva sp 3 Bia + - - + - Anting-anting

Oliva sp 4 Bia + - - + -

Planaxidae Planaxis sp Bia + - - + + 3 %

Keterangan : - Persentase pemanfaatan berdasarkan famili gastropoda

+ = dimanfaatkan

- = Tidak dimanfaatkan Sumber: Tebay (2007)

Tabel 12b. Informasi tambahan gastropoda yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Raja Ampat

Famili Spesies Nama Lokal Pemanfaatan Cangkang

Cassidae Casis cornuta Bia Pemberat jaring

Cypraeidae Cypraea clandestina Bia Gelang

Cypraea sp Bia Tirai (gorden)

Terebriidae Conus consors Bia Tirai (gorden)

Columbellidae Pyrene punctata Bia Tusuk Rambut Nama

Lokal

Prosentase Pemanfaatan

Famili Spesies Deer Tolobi Dibalal Kofiau Bahan makanan

(daging

Lainnya (Cangkang)

Strombidae

Lambis lambis Bia + + + + +

8%

Strombus marginatus Bia + + + + +

Strombus urceus Bia + + + + +

Terebriidae

Conus consors Bia + - - + Tirai (gorden)

14 %

Conus eburneus Bia + + + + +

Conus ebraeus Bia + - - + +

Conus eximius Bia + - - + +

Conus marmorius Bia + - - + +

Turbinidae Turbo burneus Birtoten + + + + + 3 %

Trochidae Monodonta labio Bia + - - + + 6 %

Trochus maculates Kaduor + + + + +

Tonnidae Tonna sulkosa Bia + + + + + 3 %

Volutidae Cymbius mello Bia + + + + + 6 %