PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DI KAWASAN KONSERVASI

KAMOJANG

GARUT, JAWA BARAT

Oleh :

FIRDA TARUNAJAYA

E14204044

PROGRAM STUDI BUDIDAYA HUTAN

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DI KAWASAN KONSERVASI KAMOJANG

GARUT, JAWA BARAT

Oleh :

FIRDA TARUNAJAYA

E14204044

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI BUDIDAYA HUTAN

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Firda Tarunajaya. E 14204044. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang Garut, Jawa Barat. Dibimbing oleh Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc

RINGKASAN

Kawasan Konservasi diantaranya terdiri dari Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam dengan keadaan alamnya yang khas baik kekhasan tunbuhan, satwa, maupun ekosistemnya dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan ini memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan dan teknologi guna menunjang peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia dan berpotensi untuk peningkatan pembangunan nasional. Adapun taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam. Penetapan kawasan konservasi bertujuan sebagai upaya pengawetan keragaman flora, fauna serta ekosistemnya sekaligus merupakan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan areal di sekitarnya.

Dewasa ini gangguan terhadap kawasan Cagar Alam Kamojang Garut semakin terasa, sebagai akibat makin meningkatnya jumlah penduduk dan berlangsungnya krisis ekonomi yang cukup lama. Tekanan ini mendorong penduduk melakukan perambahan hutan, pencurian kayu, membuka lahan secara liar, dan terutama kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis; 1) Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu yang diterapkan di kawasan konservasi BKSDA Kamojang,2) Sistem koordinasi dan peran serta BKSDA Kamojang dengan instansi terkait dan masyarakat kawasan konservasi dalam sistem pengendalian kebakaran hutan.

Penelitian dilakukan di BKSDA Kamojang SKW V Garut, Jawa Barat pada bulan Juli - September 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kamojang serta menggunakan metode triangulasi berupa teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Adapun aktifitas analisis data meliputi data reduction, data

display, dan conclusion drawing/verification.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kawasan konservasi memerlukan pendekatan dan penanganan yang berbeda dibandingkan kawasan hutan lainnya. Semua pihak yang berkepentingan memiliki tanggung jawab terhadap sumberdaya alam dan kelestariannya. Pengendalian kebakaran hutan yang diterapkan BKSDA Kamojang SKW V Garut Jawa Barat meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran yang mengacu pada program yang telah ditetapkan Ditjen PHKA. Upaya BKSDA Kamojang dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya yaitu pemberian kesempatan pengolahan lahan masyarakat, pemberian insentif berupa ternak domba, pembinaan dan penyuluhan kelompok masyarakat sukarelawan melalui pemberian rangsangan, bimbingan, dorongan, pelatihan untuk peningkatan kemampuan berupa apel siaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibimbing oleh tingkat seksi dan resort Kamojang.

Forest Fire and Land Control in Conservation Area Kamojang Garut, West Java.

By:

Firda Tarunajaya, Lailan Syaufina

INTRODUCTION. A conservation area contains of nature reserve and nature park. A nature

reserve is a protected area of importance for wildlife, flora, fauna or features of geological or other special interest, which is reserved and managed for conservation and to provide special opportunities for study or research of science, culture, education, and technology to support the improvement of human prosperity and national development. A nature park is an area that usually used for tourism and nature recreation. The declaration of a conservation area aim to preserve the variation of wildlife, flora, fauna and its ecosystem. It is also an area which absorbs the lives surround it. Kamojang forest area is an important area which is located in citarum and cimanuk rivers. It means it has a strategic role to carry on the vital project such as Saguling, Cirata, Jatiluhur and Jatigede water dam. Nowadays, the threat to the stability of Kamojang nature reserve area in Garut, West Java is getting worst because of the growth of people and crisis of economics. The pressures suggest many people to open the forest, illegal logging, and forest fire. Because of that forest fire management system is needed and done effectively and efficiently. The purpose of the research is to identify, describe and analyze; 1) Land and forest fire control in conservation forest Bureau of Natural Resources Conservation (BKSDA) Garut, West Java, 2) Coordination system and participation among BKSDA Kamojang and related institution, private company, and community around the conservation area in forest fire control system.

MATERIAL AND METHOD. The research was done in BKSDA Kamojang SKW V Garut,

West Java. It is conducted from July to September 2008. it used qualitative approach which attempted to identify and describe The implementation of land and forest fire control in BKSDA Kamojang. It used triangulation method with observation technique, deep interview, participatory observation and documentary analyzing. The Analyzing data contains data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

RESULT AND CONCLUTIONS. Forest and land fire control in conservation area needs

different approaching and handling than other types of forest. All stakeholders have their responsible to natural resources and its preservation. Forest fire control which is applied by BKSDA Kamojang Garut, west Java. It includes prevention activity, shutting down, and handling after burnout which refer to Directorate general of PHKA program. BKSDA Kamojang efforts in land and forest fire control such as, taking a chance of land cultivation for community, providing cattle incentive like a sheep, counseling and training for group of community volunteers through, serving motivation, counseling. Training to improve their ability and awareness in land and forest fire control activity which is guided by section and resort Kamojang level.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang Garut, Jawa barat” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2009

Firda Tarunajaya NRP E14204044

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan

Konservasi Kamojang Garut, Jawa Barat

Nama Mahasiswa : Firda Tarunajaya

Nomor Pokok : E14204044

Program Studi : Budidaya Hutan

Departemen : Silvikultur

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc. NIP. 131 849 392

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. NIP. 131 578 788

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Mei 1985 di Indramayu Jawa Barat, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Tatang Taruna dan Ibu Ida Farida.

Pendidikan SD ditempuh penulis pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 di SD Negeri Hegarmanah. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di SLTPN 2 Kadungora Garut. Kemudian pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Cibatu Garut dan lulus pada tahun 2004.

Pada tahun 2004 penulis diterima sebagai Mahasiswa Program Sarjana Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Pada bulan Juli – September 2007, penulis mengikuti Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan di Kamojang, Sancang dan KPH Sukabumi, dan Praktek Kerja Lapang (PKL) pada bulan April – Mei 2008 di PT. Timah Tbk (Persero) Pangkal Pinang Propinsi Bangka Belitung.

Selama melakukan studi penulis aktif dalam beberapa organisasi diantaranya Forest

Management Student Club (FMSC) periode 2005-2006 sebagai Divisi teknologi dan Informasi

kehutanan. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek diantarnya kegiatan pengadaan bibit Gerakan Rehabilitasi Nasional (Gerhan) di Sukabumi pada tahun 2006 yang mewakili Lembaga Penelitian Indonesia (LPI) sebagi tim penilai kelayakan bibit kayu komersil. Pada tahun 2006 penulis ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan program peningkatan kapasitas

Technopreneurship Mahasiswa dalam mengembangkan ide teknologi untuk masyarakat miskin

dan program berkelanjutan yang diadakan oleh L-RAMP IPB (Lemelson Recognition and Mentoring Program). Selain itu pada tahun 2008 penulis ikut berpartisipasi dalam kegiatan relokasi lahan transmigrasi di Bokat Kab. Buol Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan, penulis melakukan penelitian di bidang kebakaran hutan dan lahan dengan judul Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang garut, Jawa Barat, di bawah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun karya ilmiah ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir dari penulis yang berjudul “Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi BKSDA Kamojang Garut, Jawa Barat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan (S. Hut). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2008 dan bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu yang diterapkan di kawasan konservasi dan koordinasi antara BKSDA Kamojang dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi BKSDA Kamojang Seksi Konservasi Wilayah V Garut, Jawa Barat.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Bogor, Februari 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis memajatkan puji syukur yang tiada terhingga atas limpahan rahmat dan hidayah yang di berikan oleh Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para shohabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selain itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Ibu Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan, arahan, nasihat, ilmu pengetahuan, dan motivasi selama proses studi.

2. Ibu Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc dan Ibu Arinana, S.Hut, M.Si selaku dosen penguji perwakilan dari Departemen Hasil Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata.

3. Pihak BKSDA Propinsi Jawa Barat II melalui Bapak Teguh Setiawan S,Hut selaku kepala Seksi Konservasi Wilayah V Garut, Jawa Barat atas perizinan dan bantuan yang diberikan selama penelitian dan kepada Bapak Dadang Sobari, Bapak Oca Mulyana, Bapak Atoy, Bapak Walim, Asep Rosjana, Bapak Usman, Bapak Rakim, dkk atas petunjuk,informasi dan dokumentasi yang diberikan selama kegiatan penelitian.

4. Ayah Ibuku, kakak-kakaku dan adik kecilku atas Do’a, motivasi, petunjuk, arahan, suka cita dan kasih sayangnya, serta didikan kesabaran yang telah diajarkan.

5. Sudara-saudara 41 sejatiku yang selalu membuatku bahagia dan bersedih Adi, Novan, Agung, Daud, Irfan, Dani, Didik, Muhan, Hangga, Huda, Iqbal, Irfan, Nisa, Rita, Inggrid, Intan, Ica, Ratih, Tyas, Indri, Dini, dkk atas persaudaraan yang diberikan. Khusus kepada “Mrs. X” yang selalu kuanggap ada dan tiada semoga takdir illahi menyamakan persepsi dan ideology kita untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, hanya perjuangan, waktu dan proses yang akan menjawabnya.

6. Para Asaders, Gunde Mania, Grya MBL dan sekitarnya yang selalu membuatku terinspirasi untuk berubah dan berkembang meskipun kalian membuat sedikit waktuku tersita.

7. Seluruh teman angkatan 2004 di Fakultas Kehutanan pada umumnya dan teman-teman BDH 41 pada khususnya atas kerjasama, bantuan dan motivasinya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu oleh penulis semoga Alloh SWT mencatat dan membalasnya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

UCAPAN TERIMAKASIH ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 2

C. Manfaat Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Kebakaran Hutan dan Lahan ... 4

B. Pengendalian Kebakaran Hutan ... 8

C. Perkembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi ... 12

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 14

A. Tempat dan Waktu Penelitian ... 14

B. Alat dan Bahan ... 14

C. Teknik Pengumpulan Data ... 14

D. Metode Analisis Data ... 16

BAB IV KONDISI UMUM TEMPAT PENELITIAN ... 19

A. Keadaan Fisik Kawasan ... 19

B. Potensi Biotik ... 21

C. Aksesibilitas ... 22

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

A. Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan di Kawasan Konservasi Kamojang SKW V Garut, Jawa Barat ………... 21

B. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang Garut Jawa Barat ………...………... 25

C. Peranserta Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Kamojang, Pihak Swasta/BUMN (PT. Pertamina Kamojang), dan Upaya BKSDA Kamojang Garut dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ... 43

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... . 53

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Prinsip Segitiga Api ……….….... 4

Gambar 2. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data ……... 16

Gambar 3. Tahap Observasi ... 17

Gambar 4. Komponen dalan Analisis Data ……….….……... 18

Gambar 5. Peta Wilayah Kerja BKSDA Kamojang SKW V Garut..….……….….…… 21

Gambar 6. Diagram Peristiwa Kebakaran 2004 – 2007 ………..……..………... 23

Gambar 7. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap kawasan konservasi …….……... 24

Gambar 8. Papan-papan peringatan di Kawasan Konservasi Kamojang ………. 27

Gambar 9. Alat dan Barang Bukti Pencurian Kayu ……….. 29

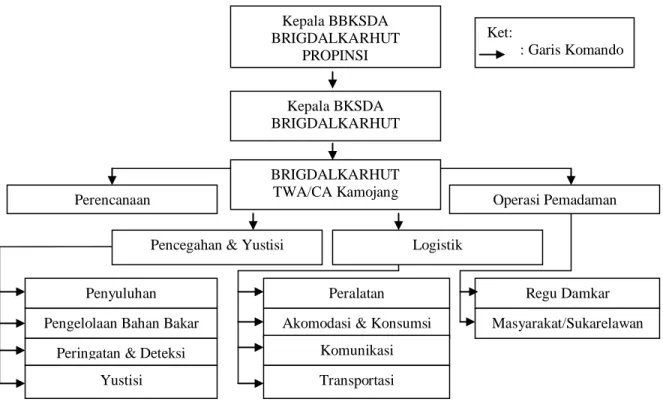

Gambar 10. Struktur Organisasi Brigdalkarhut BKSDA Kamojang SKW V Garut Jawa Barat …………...…..………... 31

Gambar 11. Radio/rig yang online ditingkat Resort, Seksi hingga Balai ………. 35

Gambar 12. Kegiatan Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan di Papandayan Garut …………...………..…….. 37

Gambar 13. Posko Pengendalian Kebakaran Hutan SKW V Garut ……….…... 39

Gambar 14. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan di PT Pertamina Kamojang ……… 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal penelitian

Lampiran 2. Rencana Anggaran Penelitian

Lampiran 3. Surat Bantuan Dana Kebakaran Hutan dan Intensif Pamhut Swakarsa

Lampiran 4. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana dari Kejaksaan Negeri Garut

Lampiran 5. Laporan Kebakaran Hutan tahun 2007

Lampiran 6. Berita Acara Kebakaran Hutan 2007

Lampiran 7. Daftar Hadir Anggota Pamhut Swakarsa yang Berpartisipasi dalam Upaya penanggulangan Pemadaman Api di Cagar Alam Kawah Kamojang

Lampiran 8. Peta Wilayah Kerja Resort Kamojang Barat

Lampiran 9. Keputusan Camat Pasirwangi tentang Pembentukan Kelompok Penyelamat Hutan dan Lingkungan Mitra Budaya Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Tahun 2007

Lampiran 10. Surat Antisipasi Kebakaran Hutan

Lampiran 11. Nota Kesepakatan Bersama BKSDA JAWA BARAT II dengan Kelompok Tani Sinergi Jaya Papandayan Tentang Bantuan Ternak Domba Kegiatan Pembinan Daerah Penyangga Sebanyak 50 (lima puluh) Ekor

Lampiran 12 Sarana Komunikasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2007

Lampiran 13 Sarana Transportasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2007

Lampiran 14 Perlengkapan Perorangan Pengendalian kebakaran Hutan Tahun 2007

Lampiran 15 Keadaan SDM Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni Tahun 2007 Lampiran 16 Sarana Peralatan Tangan Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2007

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kawasan Konservasi diantaranya terdiri dari Cagar Alam (CA) dan Taman Wisata Alam (TWA). Cagar alam merupakan kawasan suaka alam dengan keadaan alamnya yang khas baik kekhasan tumbuhan, satwa, maupun ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar Alam merupakan suatu kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup potensial, baik flora maupun fauna, Kawasan ini memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan dan teknologi guna menunjang peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia dan berpotensi untuk peningkatan dalam pembangunan nasional. Adapun taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Penetapan kawasan konservasi ini bertujuan sebagai upaya pengawetan keragaman flora, fauna serta ekosistemnya sekaligus merupakan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi areal di sekitarnya serta sebagai wahana pendidikan dan penelitian serta kegiatan penunjang budidaya.

Kawasan hutan CA/TWA Kamojang merupakan gugusan kawasan hutan yang berada dihulu sungai Citarum dan Cimanuk yang mempunyai arti sangat strategis mengingat fungsinya sebagai pendukung proyek-proyek vital diantaranya waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur dan waduk Jatigede. Dewasa ini gangguan terhadap kawasan tersebut termasuk kawasan Cagar Alam Kamojang SKW V Garut Jawa Barat semakin terasa, sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan berlangsungnya krisis ekonomi yang berlangsung cukup lama. Tekanan-tekanan ini mendorong penduduk untuk melakukan perambahan hutan, membuka lahan secara liar, melakukan pembakaran hutan dan melakukan pencurian kayu. Salah satu bentuk ancaman dan gangguan yang paling dikhawatirkan adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi pada musim kemarau, terutama disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran ini merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan dan lahan, ekonomi, sosial, lingkungan dan bahkan politik.

Masalah yang sangat penting bagi petugas kebakaran hutan adalah berapa besarnya bahaya kebakaran hutan pada saat itu, Apabila nilai kebakaran hutan dapat diketahui maka persiapan dari pencegahan dan pemberantasan kebakaran hutan dapat direncanakan dengan tepat. Orang yang menentukan nilai bahaya kebakaran hutan tidak cukup hanya menguasai sifat-sifat kebakaran hutan, tetapi harus dapat menganalisa dan menggunakan data dan keterangan mengenai faktor-faktor yang menentukan kebakaran hutan kedalam metode dan manajemen pemberantasan kebakaran hutan. Dampak bencana ini tidak bisa dibendung oleh satu batas wilayah. Kebakaran hutan dan lahan tersebut harus dapat diatasi dengan baik dalam rangka meminimalisir jumlah kejadian dan nilai dampak negatif (kerugian) yang ditimbulkannya melalui kegiatan pencegahan, operasional dan jaringan kerja dalam suatu sistem manajemen terpadu yang dikelola oleh lembaga khusus pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemberantasan kebakaran hutan tidak hanya meliputi aktifitas dalam pemadaman api atau kebakaran saja tetapi juga meliputi pencegahan dan aktifitas persiapan pemadaman kebakaran hutan.

Sumber daya alam hayati dan non hayati ini perlu dipelihara keaslian dan keberadaannya agar dapat memberikan manfaat dan berfungsi secara optimal. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Masalah ini harus dicegah dan ditanggulangi secara serius melalui berbagai aktivitas. Oleh karena itu penting dilakukan suatu pengkajian, pengembangan dan penerapan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tepat di kawasan konservasi yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya alam dan kelestariannya baik pihak pemerintah (Dinas Kehutanan, BKSDA, aparat pemerintahan, dll), swasta dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis:

1. Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu yang diterapkan di kawasan konservasi BKSDA Resort Kamojang Garut, Jawa Barat.

2. Sistem koordinasi dan peran serta antara BKSDA Resort Kamojang dengan instansi terkait, swasta dan masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan upaya BKSDA Kamojang dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian lingkungan melalui sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan, khususnya kepada:

1. Pengelola kawasan konservasi BKSDA Resort Kamojang sehingga dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian kebakaran hutan yang lebih baik.

2. Kalangan akademisi dapat menambah literatur dalam mengkaji pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

3. Pemerintah setempat, masyarakat sekitar, dan pihak swasta sebagai masukan positif untuk menerapkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjalarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan (Saharjo 2003). Syaufina (2008) menegaskan bahwa kebakaran hutan merupakan kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Api merupakan fenomena alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang terjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman 1975).

Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Kedua, panas yang cukup digunakan untuk menaikkan suhu bahan bakar hingga ke titik penyalaan. Ketiga, udara diperlukan untuk mensuplai oksigen agar proses pembakaran tetap berjalan dan untuk mempertahankan suplai panas sehingga memungkinkan penyalaan bahan bakar yang sulit terbakar. Ketiga unsur itu adalah bahan bakar, panas, dan oksigen yang memungkinkan timbulnya api, disebut segitiga api (Fire Triangle).

Bahan bakar

Oksigen Panas Gambar 1. Prinsip Segitiga Api

Api hanya dapat terjadi bila ketiga komponen di atas berada pada saat yang bersamaan atau tidak ada api sama sekali. Untuk itu maka prinsip dasar dalam usaha pengendalian

kebakaran hutan dilakukan dengan cara memutus salah satu dari ketiga komponen tersebut. Mengurangi komponen bahan bakar dan panas dengan berbagai teknik sering dilakukan untuk mengendalikan kebakaran hutan.

2. Karakteristik Kebakaran Hutan dan lahan

Kebakaran hutan yang relatif luas disebabkan karena banyaknya benda yang umumnya mudah terbakar. Dari segi kualitas dan kuantitas kebakaran pun beragam, begitu juga sifat pembakarannya cukup kompleks. Karakteristik tersebut diantaranya:

a. Lokasi kebakaran; lokasi kebakaran biasanya dari kampung hingga jauh kedalam hutan yang pada umumnya sulit dijangkau dan air tidak tersedia.

b. Bentuk permukaan tanah; keadaan hutan yang berbukit dengan perubahan cuaca yang drastis dapat menimbulkan kebakaran hutan yang sangat membahayakan.

c. Meluasnya kobaran api di lereng pegunungan sangat cepat dan meluasnya kobaran api tersebut banyak yang disebabkan oleh loncatan api (Akihiro 2000).

3. Tipe Kebakaran Hutan dan Lahan

Akihiro (2000) menjelaskan bahwa berdasarkan sumber apinya kebakaran hutan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kebakaran bawah permukaan, kebakaran permukaan, dan kebakaran batang dan tajuk.

a. Kebakaran bawah permukaan. Kebakaran ini disebabkan oleh terbakarnya lapisan batubara, bauksit dan bahan organik (gambut) yang ada dilapisan bumi.

b. Kebakaran permukaan. Kebakaran yang paling banyak terjadi karena terbakarnya belukar, limbah pembalakan, rerumputan, tonggak pohon, daun dan ranting (yang jatuh dan menutupi permukaan tanah). Kecepatan meluasnya kobaran api dipermukaan tanah sangat dipengaruhi oleh bentuk tanah dan cuaca (terutama angin).

c. Kebakaran tajuk dan batang. Kebakaran ini terjadi karena terbakarnya pohon (ranting – daun) yang diakibatkan oleh api loncat (spot fire) yang umumnya timbul pada saat terjadinya kebakaran permukaan. Pada tipe ini arah dan kecepatan penjalaran api sangat dipengaruhi angin sehingga api menjalar dengan cepat, sulit dikendalikan, dan dapat

menghasilkan api loncat (Syaufina 2008).

4. Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Syaufina (2008) menjelaskan faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 99% disebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan faktor alam hanya memegang peranan yang sangat kecil yaitu hanya 1%.

a. Faktor Alam

Faktor alami kebakaran hutan dan lahan diantaranya terjadi karena petir. Petir merupakan faktor penyebab kebakaran yang penting di negara-negara subtropis. Sedangkan di negara tropis jarang mengalami kebakaran karena faktor alam dimana terjadinya petir bersamaan dengan terjadinya hujan. Hasilnya percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar ke bagian yang lebih luas. Lokasi hutan yang berdekatan dengan gunung berapi juga beresiko terhadap kebakaran hutan karena udara yang dihasilkan dapat mengeringkan bahan bakar sehingga kemampuan bahan bakar untuk terbakar menjadi meningkat.

Kebakaran hutan bisa disebabkan gejala alam seperti petir, tapi kebanyakan yang melanda hutan produktif, perkebunan dan ladang disebabkan oleh nyala api yang dilakukan manusia pada saat penyiapan lahan, kurang sempurna mematikan api dan kesengajaan pembakaran. Sedangkan unsur yang memperluas kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh faktor alam. (Miyakawa, 1998 diacu dalam Kon Akihiro 2000). Saharjo (2005) menambahkan faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dipengaruhi oleh kondisi iklim, fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

b. Faktor Manusia

Menurut penelitian CIFOR/ICRAF disepuluh lokasi penelitian menunjukkan penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah, api menyebar secara tidak sengaja, dan api yang berkaitan dengan ekstraksi sumberdaya alam. Sedangkan penyebab

kebakaran secara tidak langsung yaitu penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disinsentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dariperubahan karakteristik kependudukan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.

5. Dampak Kebakaran Hutan dan lahan

Suratmo (1974) menjelaskan bahwa dampak kebakaran hutan ada yang segera dapat terlihat dan ada yang tidak, sedangkan besar derajat kerusakan dari kebakaran hutan tergantung berbagai faktor diantaranya jenis kebakaran, lamanya kebakaran, keadaan tegakan hutan dan cuaca. Kebakaran hutan dapat menyebabkan berbagai kerugian yang sangat besar baik ditinjau dari segi ekonomi maupun lingkungan. Disamping itu, kebakaran hutan dapat memberikan keuntungan pada lingkungan.

a. Dampak Merugikan Kebakaran Hutan dan Lahan

Dampak merugikan kebakaran hutan diantaranya pohon/vegetasi hutan akan mati, merusak tanah hutan (sifat fisik, kimia dan biologi tanah), mengganggu habitat margasatwa, serta dapat merusak keindahan, tempat rekreasi dan nilai ilmiah lainnya.

Menurut Syaufina (2008) tumbuhan mati pada kebakaran dimana sel-sel hidup sampai ke titik lethal. Jaringan-jaringan dengan isi kandungan kelembaban yang lebih tinggi dapat mati pada temperatur rendah dalam waktu singkat. Jika panas yang dihasilkan memungkinkan vegetasi hidup maka akan menyisakan luka sehingga merangsang pertumbuhan hama dan penyakit atau menghasilkan cacat permanen.

Saharjo (2005) menambahkan kebakaran hutan dan lahan menimbulkan banyak dampak negatif diantaranya terdegradasinya lingkungan, perubahan nilai sosial, gangguan terhadap kesehatan manusia, dimana dampak timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran berlangsung telah menimbulkan berbagai penyakit. Menurut Suratmo (1999) secara keseluruhan lebih dari 20 juta anggota masyarakat indonesia yang terkena asap akibat kebakaran 1997. Dampak langsung bagi masyarakat yaitu hilangnya sumber mata pencahariaan masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan. Dampak mendalam masyarakat lokal, yaitu perasaan diabaikan dan putus asa sering tidak mendapat perhatian. Masyarakat lokal

merasa sudah kehilangan banyak dan tidak menerima bantuan atau bahkan pengakuan atas kehilangan itu. Dampak sosial budaya ini, jika diabaikan akan menjadi potensi bagi munculnya konflik sosial yang serius (Tacconi 2003).

b. Dampak Menguntungkan Kebakaran Hutan dan Lahan

Adapun dampak menguntungkan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu membantu peremajaan alam, kebakaran tanaman bawah dan serasah dapat memudahkan penanaman dan dapat menekan biaya penanaman, kebakaran tanah dan humus dapat mempercepat penambahan mineral kedalam tanah, pembakaran yang terkendali dapat memberikan makanan dan tempat berlindung yang lebih baik pada margasatwa, kebakaran hutan dapat memusnahkan sumber hama dan penyakit, kebakaran hutan yang kecil dapat menghindarkan kebakaran hutan yang besar, serta kebakaran hutan dapat digunakan untuk memusnahkan tegakan rusak (Suratmo 1974).

B. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Husaeni (2003) menjelaskan pengendalian kebakaran hutan (forest fire management) merupakan aktifitas melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi kegiatan pencegahan yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan, menginventarisasi faktor penyebab kebakaran, menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran, membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan, mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan membuat sekat bakar. Menurut Suratmo et al (2003) metode pencegahan

hutan menggunakan metode 3 E, yaitu Education (Pendidikan), Law Enforcement (Penegakan Hukum), dan Engineering (Keteknikan).

a. Pendidikan

Pendidikan atau penyuluhan tentang kebakaran ditujukan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, sikap, dan minat masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sehingga masyarakat pengguna api akan selalu waspada dalam menggunakan api. Proses pendidikan atau penyuluhan dapat dilakukan perorangan, kelompok dan masal. Materi dan metode yang diterapkan harus disesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

b. Penegakan Hukum

Dasar hukum untuk pencegahan kebakaran hutan bersumber dari undang-undang, surat keputusan dan peraturan daerah setempat tentang kebakaran hutan. Menegakan hukum dan peraturan secara adil dapat menghukum pelaku kebakaran hutan sebagai salah satu metode pencegahan kebakaran hutan.

c. Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis ditujukan untuk mengurangi kemudahan bahan bakar terbakar (fuel

flammability) dan mengurangi kesulitan pemadaman kebakaran hutan yang disebut manajemen

kebakaran hutan. Manjemen bahan bakar dilakukan dengan cara isolasi bahan bakar, modifikasi bahan bakar dan pengurangan bahan bakar.

2. Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 20 tersebut, maka setiap Kepala Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan berkewajiban melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan, mendayagunakan sumberdaya yang ada, membuat sekat bakar untuk melokalisir api, dan memobilisasi masyarakat agar mempercepat proses pemadaman.

Ada 2 metode pemadaman kebakaran hutan yaitu metode pemadaman langsung dan metode pemadaman tidak langsung. Perbedaan dasar antara kedua metode ini adalah dalam hal penempatan lokasi ilaran api terhadap tepi api kebakaran. Dalam praktek, kedua metode ini dapat digunakan secara kombinasi (Husaeni 2003).

Ismunandar (2003) menjelaskan bahwa metode pemadaman langsung dapat dilakukan dengan beberapa teknis pemadaman bergantung kondisi areal kebakaran. Kondisi tersebut diantaranya topografi yang terbakar, jenis tanaman yang ada (bahan bakar), luas areal yang terbakar, dan luas kebakaran yang terjadi. Pada metode pemadaman langsung, pemadaman langsung pada tepi api di areal kebakaran. Bahan bakar yang terbakar dipadamkan atau dipisahkan dari bahan bakar yang belum terbakar. Pada metode ini bahan mudah terbakar dihilangkan dari tepi kebakaran.

Sedangkan pada metode pemadaman tidak langsung, pemadaman dilakukan pada bahan bakar yang tidak terbakar yang letaknya diluar tepi api kebakaran. Metode ini memungkinkan para petugas pemadaman untuk bekerja jauh dari pengaruh panas api dan dapat memanfaatkan tipe bahan bakar dan sekat-sekat alami yang sesuai (Husaeni 2003). Menurut Sumantri (2003) metode pemadaman tidak langsung tidak terlepas dari pengetahuan (backfiring) atau pembakaran balik. Metode pemadaman tidak langsung digunakan pada tipe kebakaran besar dengan laju penjalaran api sangat cepat dimana metode-metode pemadaman langsung maupun metode pemadaman pararel tidak dapat dilaksanakan. Ditegaskan oleh Ismunandar (2003) bahwa pemadaman tidak langsung bertujuan mengendalikan kobaran api dengan membuat ilaran api pada jarak tertentu bila kebakaran tidak mungkin dipadamkan secara langsung. Prinsip ilaran api adalah menghambat laju kebakaran, sebagai penghalang alamiah seperti sungai, rawa, jalan, atau sengaja dibuat yang disebut sekat bakar.

Suratmo (1974) menjelaskan bahwa untuk mencegah menjalarnya api dari kebakaran hutan dibuatlah suatu jalur yang dapat mematikan api atau menghalangi agar tidak dapat menjalar ke bahan bakar lainnya yang disebut jalur pemadam kebakaran (Fire Breaks), diantaranya yaitu:

a. Jalur pemadam kebakaran hutan secara mekanis. Fungsi jalur ini tidak dapat bertahan lama, karena segera ditumbuhi tanaman baru sehingga berfungsi kurang dari satu musim.

Kelemahan dari sistem jalur ini dapat menimbulkan masalah erosi karena terbukanya tanah dari vegetasi penutupnya.

b. Jalur pemadam kebakaran hutan secara kimia. Bahan kimia yang digunakan dapat membunuh alang-alang atau pohon-pohon. Jalur ini juga dapat menyebabkan terbukanya tanah hutan.

c. Jalur pemadam kebakaran hutan secara vegetatif. Jalur ini menggunakan jenis tanaman yang dapat menahan api yang merupakan jalur permanen. Biaya pembuatan dan pemeliharaan jalur ini relatif murah.

d. Jalur pemadam kebakaran hutan secara pembakaran. Pembuatan jalur dengan membakar bahan bakar harus dilakukan pada waktu bahaya kebakaran tidak ada.

Akihiro (2000) menjelaskan program pemadaman yaitu penyusunan pasukan pemadam, persiapan kemampuan pemadaman, pemeriksaan air dan kondisi lahan, pemberitaan tingkat bahaya kebakaran, penyebaran informasi, dan pemantauan.

3. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran maka dilakukan upaya identifikasi dan evaluasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi.

a. Identifikasi dan Evaluasi

Setelah selesai pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan atau setelah musim kebakaran dalam satu tahun berakhir harus dilakukan kegiatan lanjutan berupa evaluasi pelaksanaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk revisi atau penyempurnaan rencana pengendalian kebakaran hutan berikutnya (Suratmo et al. 2003).

1. Menyusun statistik kebakaran hutan, yang mencakup jumlah kebakaran hutan, luas areal yang terbakar, lokasi kebakaran dan sebab-sebab terjadinya kebakaran.

2. Melakukan evaluasi terhadap kebakaran-kebakaran yang berhasil dan tidak berhasil dipadamkan oleh petugas pemadaman dan menelaah sebab-sebabnya.

3. Menghitung kerusakan dan kerugian sosial, budaya, ekonomis, dan ekologis akibat kebakaran yang terjadi, baik didalam maupun diluar kawasan hutan.

4. Menghitung pembiayaan pengendalian kebakaran yang telah dikeluarkan dan membandingkannya dengan rencana biaya yang telah dianggarkan sebelumnya.

5. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan secara keseluruhan.

6. Melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan kebakaran untuk proses penegakan hukum lebih lanjut.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban meliputi tanggung jawab pidana, perdata, membayar ganti rugi, dan atau sanksi administrasi.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi areal hutan bekas kebakaran merupakan kegiatan yang penting, selain untuk mengembalikan fungsi hutannya, juga untuk mengurangi bahaya bahan bakar (fire hazard

reduction) sebagai akibat dari kebakaran yang sudah terjadi.

Untuk mengembalikan atau memulihkan fungsi hutan yang terbakar diperlukan tindakan rehabilitasi yang berupa penyehatan ekosistem, reboisasi, penanaman, pengayaan, atau hanya menjaga areal terbakar tersebut agar tidak terbakar kembali, sehingga dapat berlangsung regenerasi alami. Teknik- teknik rehabilitasi yang harus dilaksanakan diantaranya dengan melakukan survei evaluasi secara terencana pada areal hutan bekas kebakaran untuk menentukan cara rehabilitasi yang sesuai. Selanjutnya menyusun rencana rehabilitasi hutan bekas kebakaran berdasarkan kondisi vegetasi dari hasil survei dilapangan dan fungsi hutan yang diharapkan atau yang sesuai dengan keadaan asalnya.

Saharjo et al. (2005) menegaskan tindakan pasca kebakaran hutan diantaranya:

Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya kebakaran, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial, maupun kesehatan.

b. Upaya Yuridikasi

Investigasi pasca kebakaran harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi yang terkait antara beberapa instansi, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), LSM, dan para ahli. Para ahli kebakaran, tanah, dan lingkungan dapat mendukung upaya penyelidikan dalam pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari penggunaan api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.

c. Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi lahan bekas terbakar banyak dipandang sebagai kegiatan yang terpisah dari manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang harus dilakukan secepat mungkin setelah terjadinya kebakaran sehingga dengan rehabilitasi diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lahan, yaitu pada areal kosong yang miskin vegetasi akan menjadi areal yang kaya akan keanekaragaman hayati.

C. Perkembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi 1. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam (CA)

Menurut Sutisna (1993), fungsi dan tujuan penetapan Cagar Alam untuk memonitoring gejala alam, kepentingan perlindungan ekosistem tertentu, serta untuk perlindungan flora dan fauna. Kawasan cagar alam dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau jenis satwa beserta ekosistemnya melalui perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi kawasan, serta penelitian dan pengembangan dalam

menunjang pengawetan. Pengelolaan pemanfaatan kawasan Cagar Alam dilakukan untuk keperluan penelitian dasar dan penelitian penunjang pemanfaatan dan budidaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

Pengelolaan potensi kawasan Cagar Alam terdiri dari: inventarisasi dan Identifikasi kawasan, pengembangan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan habitat dan populasi, penyediaan plasma nutfah, dan rehabilitasi. Sedangkan perlindungan dan pengamanan Cagar Alam meliputi: pemeliharaan tanda batas, perlindungan dan pengamanan fisik kawasan, identifikasi daerah rawan gangguan, sosialisasi batas, pengembangan kemitraan, pemasangan pengumuman, penegakan hukum, pencegahan kebakaran, dan pengendalian hama dan penyakit.

2. Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA)

Berdasarkan PP No. 68 Tahun1998, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam memiliki tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Pengelolaan TWA ditujukan pada upaya terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

Berdasarkan fungsi kawasan tersebut, prinsip pengelolaan Taman Wisata Alam adalah pendayagunaan potensi (tumbuhan, satwa, ekosistem dan daya tarik obyek wisata) untuk kegiatan wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk budidaya tanpa mengurangi luas dan merubah fungsi kawasan. Pengelolaan TWA terdiri atas kegiatan prakondisi, perencanaan, landscaping, pembukaan wilayah, dan pembangunan sarana prasarana, pelayanan dan pengembangan kepariwisataan, pembinaan potensi kawasan, pengelolaan pendidikandan penelitian, serta pembinaan masyarakat.

Pembinaan Taman Wisata Alam terdiri atas kegiatan pengamanan kawasan, monitoring potensi, dan pembinaan potensi. Pengamanan kawasan merupakan upaya untuk mempertahankan keutuhan Taman Wisata Alam dari berbagai gangguan. Pembinaan potensi TWA meliputi pembinan flora dan fauna, potensi fisik beserta ekosistemnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam Resort Kamojang Seksi Konservasi Wilayah V (BKSDA Resort Kamojang SKW V) Garut, Jawa Barat pada bulan Juli sampai dengan September 2008.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan berupa kamera, tape recorder, alat tulis serta pedoman wawancara mendalam. Data yang digunakan berupa data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan bentuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan BKSDA Kamojang, dokumen tentang keterlibatan pemerintah setempat dan masyarakat sekitar hutan dalam proses perlindungan hutan, serta upaya BKSDA Kamojang dalam penerapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengidentifikasi dan

mendeskripsikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di BKSDA Kamojang SKW V Garut, jawa Barat. Teknik pengumpulan ditunjukan pada Gambar 1. berikut ini:

Gambar 1. Teknik Pengumpulan Data (Sugiyono 2005).

Teknik Pengumpulan Data Observasi Wawancara Dokumentasi Triangulasi

1. Observasi

Pada tahap observasi deskriptif peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kedua, observasi terfokus dimana peneliti telah melakukan mini tour observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu namun masih belum terstruktur. Ketiga, observasi terseleksi dimana peneliti telah menguraikan fokus tentang pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan dan kesamaan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta menemukan hubungan koordinasi antara peran serta aparat pemerintahan, swasta/BUMN (PT. Pertamina Kamojang), PT. Perhutani, Dinas Kehutanan, peran serta masyarakat, dan upaya yang dilakukan BKSDA Kamojang dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Spradley 1980 diacu dalam Sugiyono 2005).

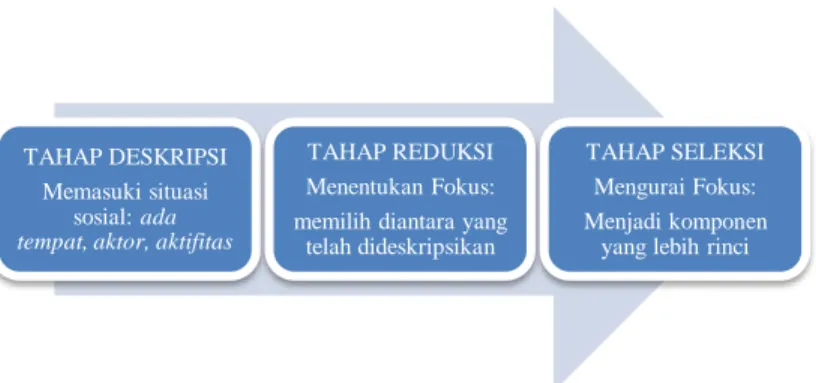

Tahapan observasi ini ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Tahap Observasi

2. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dalam teknik pengumpulan data. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana BKSDA, Dinas Kehutanan, masyarakat sekitar, aparat pemerintahan, swasta/BUMN (dalam hal ini PT. Pertamina Kamojang) dan pihak terkait lainnya diminta pendapat dan ide-idenya (Esterberg 2002, diacu dalam Sugiyono 2005).

TAHAP DESKRIPSI Memasuki situasi

sosial: ada

tempat, aktor, aktifitas

TAHAP REDUKSI Menentukan Fokus: memilih diantara yang

telah dideskripsikan

TAHAP SELEKSI Mengurai Fokus: Menjadi komponen

3. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen

Data sekunder yang dikumpulkan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peran serta masyarakat sekitar hutan dan swasta/BUMN (PT. Pertamina Kamojang), dan upaya BKSDA Resort Kamojang dalam penerapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara serempak untuk sumber data yang sama agar dapat lebih meningkatkan kekuatan data yang disebut metode triangulasi.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data ditujukan untuk dapat mendeskripsikan penerapan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di BKSDA Kamojang, peran serta aparat pemerintah, swasta/BUMN (PT Pertamina Kamojang) dan upaya yang dilakukan BKSDA Resort Kamojang dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

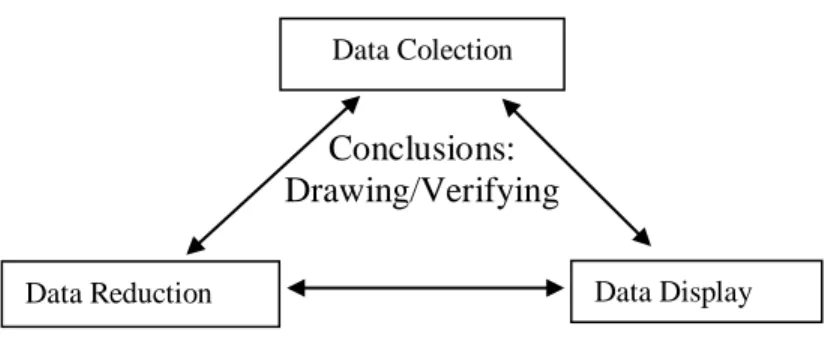

Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data selama lebih kurang dua bulan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Aktifitas analisis data meliputi data reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari polanya. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan. Data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan Gambar. Langkah selanjutnya dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Model interaktif analisis data ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:

Conclusions: Drawing/Verifying

Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data (Miles dan Huberman diacu dalam Sugiyono 2005)

Data Colection

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

Kawasan hutan menurut fungsinya dibagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Secara umum hutan konservasi sebagai pengemban misi pelestarian plasma nutfah, prioritas pengelolaannya diarahkan kepada upaya untuk menjaga kelestarian ekologis, sementara pembangunan ekonomi dan sosial diarahkan kepada bentuk-bentuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi ekologis yang dibebankan kawasan konservasi.

A. Keadaan fisik kawasan 1. Letak, Luas dan Batas

Letak Cagar Alam Kamojang secara geografis antara 7º 17' Lintang Selatan dan 107º 31' – 108º 5' Bujur Timur. Letak kawasan ini membujur dari bagian selatan puncak Caeke timur Gunung Guntur dan kecamatan Leles selatan.

Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang ditetapkan dengan surat Keputusan Mentri Kehutanan No.110/Kpts-II/1990 tanggal 14 Maret 1990 seluas 8.286 Ha, terdiri dari Cagar Alam seluas 7.786 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 500 Ha.Pada tanggal 7 Mei 1999 terjadi perubahan fungsi Cagar Alam Kawah Kamojang (Gunung Guntur) seluas 8.286 Ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA Guntur) seluas ± 250 Ha dan Hutan Lindung seluas ± 500 Ha dengan Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No.274/Kpts-II/1999.

Secara administratif letak CA/TWA Kawah Kamojang dan TWA Guntur berada di kabupaten Garut meliputi kecamatan Leles,Tarogong, dan Samarang serta kabupaten Bandung yang meliputi kecamatan Pacet,Paseh dan Ibun. Pengelolaan kawasan di bawah BKSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah V Garut Resort KSDA Kamojang barat dan Resort KSDA Kamojang timur.

Sedangkan batas kawasan Cagar Alam Kamojang , yaitu :

a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Paseh, Kecamatan Ibun, dan hutan produksi

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Leles, Kecamatan Tarogong, hutan produksi dan hutan lindung.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Samarang, Cagar Alam Papandayan Puncak Cae

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Pacet dan kawasan hutan produksi.

Berdasarkan wilayah administratif pemerintah terbagi dalam 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Garut dan kabupaten Bandung. Untuk wilayah kabupaten Garut meliputi kecamatan Samarang, Tarogong dan Leles, sedangkan untuk kabupaten Bandung yaitu kecamatan Kertasari, Pacet dan Ibun.

Untuk desa–desa yang berbatasan langsung dengan kawasan yaitu desa Karyamekar, Sarimukti, Padaawas dan Barusari termasuk kecamatan Samarang. Desa Lembang termasuk dalam kecamatan Leles sedangkan desa Rancabango, desa Pasawahan dan desa Pananjung termasuk dalam kecamatan Tarogong. Sedangkan desa Cihawuk, Neglasari dan desa Cibeureum masuk kabupaten Bandung.

2. Topografi

Keadaan topografi Cagar Alam Kamojang umumnya bergelombang dengan kemiringan antara 10 % - 25 % dengan bentuk lapangan ditandai dengan adanya gunung merapi, ketinggian antara 1.260 meter – 1.900 meter di atas permukaan laut, akan tetapi terdapat juga daerah yang landai dan datar.

3. Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson iklim kawasan Cagar Alam Kamojang termasuk tipe iklim C, dengan curah hujan rata–rata 2.855 mm per tahun terjadi antara bulan Agustus sampai Pebruari. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April sampai Juli, dengan suhu rata-rata berkisar 15º - 25º C.

4. Hidrologis

Potensi Cagar Alam Kamojang selain merupakan obyek wisata juga merupakan pengatur tata air dan kesuburan tanah untuk masyarakat kabupaten Garut umumnya, khususnya untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan, yang manfaatnya selain untuk pengairan sawah pertanian, juga dimanfaatkan untuk empang – empang.

Hulu sungai dan anak sungai yang mengalir ke Garut diantaranya Sungai Cibitung, Citiis, Cibuneterang dan Cipanas yang bermuara di Sungai Cimanuk, sedangkan yang mengalir ke kabupaten Bandung yaitu sungai Cikembang dan sungai Cikawung yang bermuara ke sungai Citarum.

Gambar 5. Peta Wilayah Kerja BKSDA Kamojang SKW V Garut Jawa Barat

(Sumber: Dokumentasi BKSDA Kamojang Garut, Jawa Barat 2007) 5. Geologi dan tanah

Cagar Alam Kamojang memiliki formasi yang terdiri dari batuan vulkanik berasal dari letusan gunung berapi, andosol dan intermedier sebagai bahan induk batuan vulkanik pegunungan tinggi, dengan tekstur tanah pada umumnya berdebu, dan lempung berwarna hitam.

B. Potensi Biotik 1. Keadaan Flora

Vegetasi kawasan ini termasuk tipe hutan hujan tropik pegunungan dengan floranya terdiri dari jenis-jenis pohon dan liana serta epiphyt. Jenis-jenis pohon yang terdapat di kawasan ini diantaranya adalah : Jamuju (Podocarpus imbricatus), Puspa (Schima walichii), Saninten (Castanopsis tungurut), dan Pasang (Querqus sp.). Sedangkan jenis tumbuhan bawah didominasi oleh jenis Cantigi (Vaccinium sp.), dari jenis liana dan epiphyt diantaranya adalah Rotan (Calamus sp.) Seuseureuhan (Piper aduncum), Pungpurutan (Urena lobata), Hangosa (Amoeum dealatum), Kadaka (Dryanaria sp), dan Benalu (Diplazium esculenteum).

2. Keadaan Fauna

Secara umum keanekaragaman fauna yang terdapat di Cagar Alam Kamojang tidak begitu tinggi, namun yang paling penting kawasan ini merupakan habitat tinggi dari satwa liar yaitu Surili (Presbytis comata) yang merupakan satwa endemik Jawa Barat. Satwa liar yang ada di kawasan ini antara lain: Babi Hutan (Susvitatus), Kijang (Muntiacus muntjak), MacanTutul (Panthera pardus), Musang (Paradoxurus hermoproditus), Trenggiling (Manis javanicus), Lutung (Trachypithecus auratus), Ayam Hutan (Gallus gallus), Burung Belibis (Anas sp.), dan Burung Kuntul (Egretta sp.). Adapula beberapa jenis ikan yang hidup di sungai-sungai.

C. Aksesibilitas

Untuk mencapai lokasi Cagar Alam Kamojang rata – rata dapat ditempuh dengan jalan yang beraspal, baik dari Garut maupun dari Bandung. Untuk menuju kawasan hutan konservasi Kamojang dapat menempuh jalur Garut, Tarogong, dan Samarang dengan jarak sekitar 23 km. Sedangkan dengan menggunakan jalur Bandung, Pangalengan, Cihawuk dengan jarak sekitar 75 km dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan monografi kecamatan tahun 2005 dari 21 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang tercatat jumlah penduduk sebanyak 86.545 orang, terdiri dari 40.301 perempuan dan 46.244 laki-laki.

Pendidikan masyarakat sekitar kawasan CA Kawah Kamojang yang mempunyai tingkat menengah pertama/SLTP (12,5%), pendidikan menengah atas (10,53%), tingkat perguruan tingi (4,12%), dan tingkat pendidikan dasar masih mencapai angka tertinggi yaitu 58,76%. Sedangkan mata pencahariaan penduduk di desa-desa sekitar Cagar Alam Kamojang diantaranya terdiri dari beberapa kelompok yaitu buruh tani, PNS (Guru, ABRI), dan wiraswasta (dagang).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Resort Kamojang SKW V Garut, Jawa Barat

Langkah pertama untuk melaksanakan pencegahan kebakaran hutan yang baik adalah suatu rencana pencegahan kebakaran hutan yang menyeluruh agar operasi pencegahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan rencana pencegahan kebakaran hutan tersebut, data tentang sejarah dan faktor penyebab kebakaran hutan perlu diketahui sehingga dapat diidentifikasi semua faktor yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan. Data tersebut akan menentukan sasaran dari suatu rencana pencegahan kebakaran.

1. Sejarah dan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan CA dan TWA Kamojang berbatasan langsung dengan lahan pertanian masyarakat dan lahan Perhutani sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Sebenarnya masyarakat sekitar kawasan Resort Kamojang menyadari timbulnya bahaya kebakaran karena aktifitas mereka seperti membakar semak belukar untuk pembersihan lahan pertanian serta pembakaran ranting dan dedaunan setelah pekerjaan bercocok tanam selesai. Namun hal ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mereka pun belum mendapatkan cara/alternatif pembersihan lahan lain yang lebih baik, efektif dan efisien selain dengan pembakaran. Program PHBM dari Perhutani pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di kawasan konservasi Kamojang, karena masyarakat membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar sehingga terjadi api loncat yang berasal dari lahan Perhutani dan menyebar ke kawasan konservasi Kamojang.

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya peristiwa kebakaran di kawasan konservasi Kamojang. Jika terjadi peristiwa kebakaran di sekitar puncak Gunung Guntur dengan mengeluarkan panas dan asap, akan memicu dan menyebabkan penjalaran api

lebih cepat. Keadaan demikian apalagi di musim kemarau mengakibatkan rerumputan, serasah dan tegakan menjadi semakin kering sehingga potensi bahan bakar semakin banyak. Hal ini sangat berbahaya karena pada musim kemarau serasah sangat kering dan angin bertiup kencang sehingga mudah terjadinya api dan penjalaran api cepat.

Tercatat pada musim kemarau tahun 1997 lahan terbakar di kawasan CA/TWA Kamojang merupakan kebakaran terbesar seluas 1.149 Ha. Pada tahun 1999 seluas ± 100 Ha, tahun 2000 kebakaran hutan tercatat hanya 2,5 Ha dan pada bulan September 2001 terjadi lagi seluas 75 Ha serta pada bulan Desember 2001 seluas 46 Ha. Salah satu daerah kawasan CA/ TWA Kawah Kamojang yang sangat rawan terjadinya kebakaran di antaranya yaitu komplek Gunung Guntur. Hal ini disebabkan ulah masyarakat berupa pengarangan liar di sekitar kawasan, kelalaian pengunjung/pencuri kayu dan diduga sengaja dibakar, faktor alam seperti panas bumi, kondisi vegetasi serta adanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Garut bahwa apabila Gunung Guntur telah terbakar di musim kemarau maka akan segera tiba musim hujan.

Dengan kondisi tersebut, kawasan konservasi Kamojang telah mengalami beberapa kali kebakaran. Berdasarkan data lima tahun terakhir dan wawancara dengan pihak Satgas Polhut kebakaran terhebat selain pada tahun 1997 terjadi pula pada tahun 2006 dengan beberapa kali peristiwa kebakaran yang terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi Kamojang menjalar keseluruh kawasan lainnya yang disebabkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan saat itu didukung kondisi iklim yang cukup kering akibat perubahan cuaca.

Peristiwa kebakaran di kawasan konservasi Kamojang yang disebabkan ulah manusia itu diantaranya adalah perambahan, pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar untuk pembersihan lahan yang dijadikan lahan untuk bertani dan berkebun. Selain itu di beberapa kawasan perluasan juga terjadi peristiwa kebakaran yang disebabkan adanya akitivitas pembakaran dilahan pertanian milik masyarakat. Ketidakdisiplinan dan kecerobohan seperti ini menyebabkan bencana yang sangat merugikan.

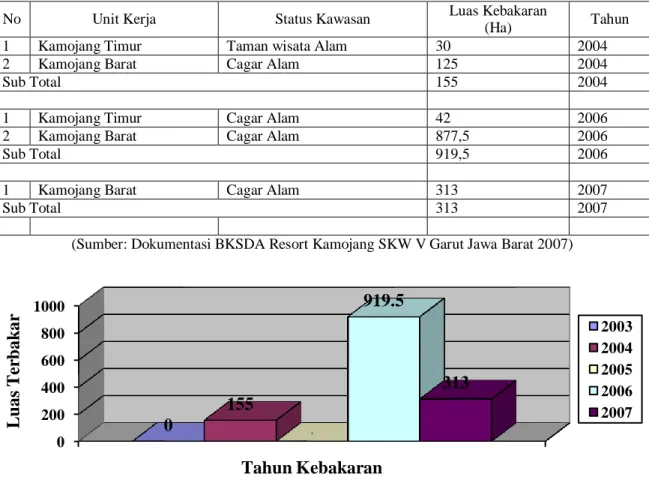

Selama kurun waktu lima tahun (2003-2007), terjadi peningkatan luas kawasan hutan yang terbakar. Pada tahun 2006 peristiwa kebakaran terjadi di areal unit kerja Kamojang barat dan timur dengan luas areal yang terbakar seluas 919,5 Ha. Lokasi yang mengalami kerusakan akibat kebakaran pun cukup beragam mulai dari yang berada di kawasan konservasi,

kawasan PHBM, perbatasan kawasan konservasi, perkebunan, pertanian hingga kawasan perluasan. Seperti yang tersaji dalam Tabel 1:

Tabel 1 Peristiwa Kebakaran di kawasan konservasi Kamojang Garut

No Unit Kerja Status Kawasan Luas Kebakaran

(Ha) Tahun

1 Kamojang Timur Taman wisata Alam 30 2004

2 Kamojang Barat Cagar Alam 125 2004

Sub Total 155 2004

1 Kamojang Timur Cagar Alam 42 2006

2 Kamojang Barat Cagar Alam 877,5 2006

Sub Total 919,5 2006

1 Kamojang Barat Cagar Alam 313 2007

Sub Total 313 2007

(Sumber: Dokumentasi BKSDA Resort Kamojang SKW V Garut Jawa Barat 2007)

Gambar 6. Peristiwa kebakaran di kawasan konservasi Kamojang pada tahun 2003 - 2007

Jenis ekosistem yang mengalami kerusakan cukup beragam baik di kawasan konservasi, Perum Perhutani, perkebunan dan pertanian. Kebakaran juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi BKSDA Resort Kamojang. Disamping itu, kebakaran mengganggu aktifitas manusia, fungsi-fungsi hutan serta hilangnya keanekaragaman hayati. Nilai nominal kerugian yang dialami oleh BKSDA Resort Kamojang tidak dapat ditentukan, karena kawasan konservasi Kamojang ini merupakan suatu kawasan dimana tanaman tumbuh tanpa proses penanaman sehingga tidak dapat ditentukan jumlah bibit yang ditanam, jumlah pupuk yang digunakan, biaya operasional, biaya maintenance, dll. Peristiwa kebakaran hutan sering

0 200 400 600 800 1000 Tahun Kebakaran 0 155 0 919.5 313 L u as T er b ak ar 2003 2004 2005 2006 2007

mengancam kawasan konservasi Kamojang yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian milik masyarakat karena adanya api loncat dari aktifitas mereka seperti membakar semak belukar untuk pembersihan lahan pertanian dan pembakaran ranting dan dedaunan setelah pekerjaan bercocok tanam selesai.

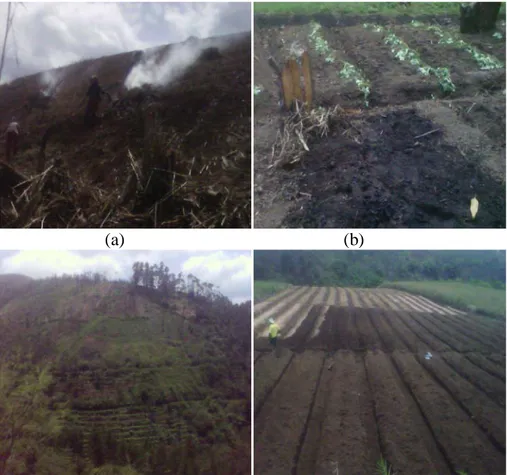

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 7. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap kawasan konservasi

(Sumber: Dokumentasi pribadi 2008) Keterangan gambar:

(a) Pembersihan lahan dengan cara membakar

(b) Lahan bekas terbakar yang ditanami umbi-umbian oleh masyarakat (c) Lahan bekas terbakar pada tahun 2006

(d) Pemanfaatan lahan konservasi oleh masyarakat sekitar hutan

Menurut Purbowaseso (2004), angin dapat menerbangkan bara api, sehingga menimbulkan api loncat menyebabkan terjadinya lokasi kebakaran baru. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya titik lokasi kawasan konservasi yang memliki sensitivitas tinggi untuk terbakar. Dengan melihat peristiwa kebakaran pada tahun 1997 serta dalam kurun waktu 5

tahun (2003-2007) di dalam kawasan konservasi maupun kawasan yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian dapat mengancam keberadaan dan keutuhan pengelolaan kawasan konservasi Kamojang.

Padahal kawasan konservasi sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah, keterwakilan ekosistem yang merupakan benteng terakhir bagi pelestarian alam, sehingga kawasan konservasi Kamojang harus diselamatkan dari bahaya kerusakan salah satunya kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir 99 % disebabkan manusia baik disengaja maupun tidak/unsur kelalaian, kegiatan konversi lahan menyumbang 34 %, peladangan liar 25 %, pertanian 17 %, kecemburuan sosial 14 %, proyek transmigrasi 8 % dan hanya 1 % yang disebabkan oleh alam. Pemicunya diantaranya hamparan serasah, singkapan batubara dan iklim ekstrim/el nino (Nagawana dan Sumantri 2003).

Dalam pengelolaan kawasan, pengelola dihadapkan pada berbagai masalah baik dalam hal gangguan hutan maupun masalah lainnya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan menyebabkan terjadinya perambahan hutan, oleh masyarakat disekitar hutan. pencurian kayu, kebakaran hutan dan munculnya masalah lahan sengketa.

E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang SKW V Garut, Jawa Barat

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diterapkan BKSDA Resort Kamojang SKW V Garut Jawa Barat meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran yang mengacu pada program yang telah ditetapkan Ditjen PHKA. Artinya selaku Unit Pelaksana Teknis lapangan, Seksi Konservasi Wilayah V Garut diantaranya Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Kamojang Garut berada dibawah petunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHKA) yang mengatur berbagai peraturan diantaranya mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1. Pencegahan Kebakaran Hutan

Kegiatan pencegahan yang diterapkan BKSDA Resort Kamojang SKW V Garut terdiri dari metode pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kegiatan perencanaan pencegahan kebakaran dan kegiatan pra pemadaman kebakaran.

a. Metode Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Telah menjadi kebijaksanaan nasional bahwa pengendalian kebakaran hutan difokuskan pada pencegahan kebakaran, namun tetap memperhatikan upaya penanggulangannya. Apabila kebakaran telah besar dan bencana api akan sangat sulit dipadamkan, diperlukan dana yang sangat besar, dibutuhkaan peralatan modern, dan SDM yang memadai untuk mengurangi resiko yang lebih besar.

Menurut Suratmo et al. (2003), pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, tanpa harus menggunakan metode/peralatan yang mahal. Metode yang digunakan dalam pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan menggunakan 3E yaitu: Education (Pendekatan pendidikan),

Law Enforcement (Penegakan Hukum) dan Engineering (Pendekatan Teknis).

1. Pendekatan Pendidikan

Adanya peristiwa kebakaran hutan di dalam kawasan yang sebagian besar api berasal dari lahan pertanian masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Kamojang, maka BKSDA Resort Kamojang menerapkan kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat yang dilakukan di tingkat Resort. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, teknologi, keahlian dan pengetahuan kepada agar diketahui, digunakan, diterapkan, dan disebarluaskan kepada orang lain, sehingga bermanfaat.

Penyuluhan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan tidak langsung ini bersamaan dengan mendatangi penduduk yang bertempat tinggal disekitar hutan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Kamojang. Para petugas melakukan kegiatan patroli sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas Resort setempat. Materi yang diberikan diantaranya