DRN

LAPORAN AKHIR

INDEKS KELIMPAHAN STOK DAN TINGKAT

PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL

DIWPPLAUTJAWA

Oleh:

Badrudin, Aisyah dan N. N. Wiadnyana

PROGRAM INSENTIF

PENINGKA TAN KEMAMPUAN PENELITI DANPEREKAYA

DEW AN RISET NASIONAL

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI kerja-sama dengan

BAD AN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUT AN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA

-2010-LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian

2. Jenis Insentif 3. Bidang Fokus 4. Satuan Kerja/ Alamat

5. Penanggung Jawab 6. Tim Peneliti

No. Nama

1. Prof. Badrudin, M.Sc

: Indeks Kelimpahan Stok dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya lkan Demersal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Jawa

: Riset Terapan : Ketahanan Pangan

: Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya lkan

Jl. Pasir Putih I Ancol Timur Jakarta Utara 14430 : Prof. Badrudin

NIP Jab. Fungsional

19451227 197410 1 001 Peneliti Utama 2. Prof. Dr. Ngurah N. Wiadnyana 19591231 198401 1 002 Peneliti Utama 3. Aisyah, ST

8. Total Biaya Penelitian

•L

·s ..

Ph.D 3 198103 1'00219791105 200502 2 001 Peneliti Pertama

: Rp. 85.006.091 (Delatan Puluh Lima Juta Enam Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Jakarta, 22 November 2010

Pri[(Badrudin, M.Sc

RINGKASAN

Yang dimaksud dengan indeks kelimpahan stok sumberdaya ikan adalah hasil tangkapan per-satuan upaya atau 'catch per-unit of effort'(CPVE). Adanya fluktuasi CPUE merupakan respons sumberdaya terhadap pengaruh dari luar, dimana pe'langkapan dapat dianggap sebagai pengaruh utama. Indeks kelimpahan stok sumberdaya ikan demersal di Perairan Utara Jawa Tengah pada tiga tahun sebelum dan sesudah pelarangan penggunaan trawl (Keppres 39-1980) trend CPUE cenderung menurun. Hal ini diduga akibat tingginya tekanan penangkapan. Sebaliknya antara tahun 1984-1986 CPUE menunjukkan kenaikan yang signifikan akibat dilarangnya penangkapan ikan dengan trawl. Berapa ban yak ikan yang dapat ditangkap tanpa merusak stoknya?. Pertanyaan sederhana tersebut merupakan dasar bagi analisis produksi perikanan. Kegagalan dalam menjawab secara memadai telah menyumbang kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada masa lalu. Melalui analisis catch, effort dan CPUE peri ode 1997-2008 dan aplikasi Model Produksi Surplus (MPS) besarnya 'maximum sustainable yield' (MSY) telah diestimasi dan merupakan salah satu dasar bagi langkah pengelolaan. Pada dasarnya langkah pengelolaan sumberdaya ikan dapat dikelompokkan ke da1am dua katagori, yaitu; a) Pengendalian kegiatan penangkapan dan b) Pengendalian upaya penangkapan. Keseluruhan langkah pengelolaan akan bermuara kepada salah satu opsi langkah tersebut. Dari inventarisasi opsi-opsi langkah pengelolaan yang mungkin diterapkan di Indonesia antara lain adalah: Pengendalian jumlah/kapasitas penangkapan; ukuran ikan yang tertangkap; pembatasan upaya; pembatasan jumlah hasil tangkapan dan pembatasan dimensi alat dan kapal penangkapan. Langkah tersebut telah diuraikan termasuk sejumlah langkah lainnya. Dewasa ini penangkapan ikan demersal di Laut Jawa, dengan men'ggunakan cantrang dilakukan hampir tanpa langkah pengelolaan yang memadai. Hasil tangkapan yang diperoleh pada umumnya tidak tercatat/dilaporkan dan kalaupun dilaporkan hanya terbatas kepada sekitar sepuluh jenis ikan yang sangat umum. Dapat dipastikan bahwa hasil tangkapan tersebut tidak akan terliput dalam statistik produksi perikanan baik dalam statistik daerah ataupun statistik nasional. Langkah pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa ini dapat mengadopsi langkah Australia yang lebih bersifat konservatif, yaitu menekankan langkah pengelolaan kepada jenis demersal tertentu, seperti kakap merah (Lutjanus malabaricus), sehingga semua jenis ikan demersal terkelola dengan baik.

Kata kunci : indeks kelimpahan stok - demersal - analisis data catch dan effort - model produksi surplus -maximum sustainable yield.

PRAKATA

Laporan berikut adalab basil kajian tentang sumberdaya ikan demersal di Wilayab Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Jawa. Sumberdaya ikan demersal adalab jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus bidupnya berada di/mengbuni dasar atau dekat dasar perairan, dengan ciri-ciri: Pergerakan yang lamban dan migrasi yang tidak jaub. Dari sifat-sifat tersebut mengakibatkan kerentanan (vulnerability) yang tinggi atau daya taban terbadap tekanan penangkapan adalab rendab. Alat-alat tangkap yang digunakan dalam eksploitasi sumberdaya ikan demersal antara lain adalab cantrang, pukat ikan (trawl), gill net dasar dan bubu. Dengan dilarangnya pengoperasian trawl melalui Keputusan Presiden Nomor 39-1980, alat tangkap tersebut secara yuridis tidak diizinkan untuk dioperasikan di Laut Jawa. Dewasa ini alat tangkap yang paling efektif yang digunakan di Laut Jawa adalab cantrang/dogol. Dengan demikian, sumberdaya ikan demersal yang di daratkan di sepanjang pantai utara Jawa sebagian besar merupakan basil tangkapan cantrang/dogol.

Ucapan terima kasib kami sampaikan kepada Dewan Riset Nasional (DRN) -Kementerian Riset dan Teknologi - Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS yang telab mengalokasikan dana riset dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia melalui Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa yang telab disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembanga~ Kelautan dan Perikanan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan merupakan tambaban informasi bagi kbazanab ilmu pengetabuan dan teknologi di bidang perikanan .

.

Jakarta, November 2010

DAFTARISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ... ... i

RINGKASAN ... ii

PRAKA T A... iii

DAFTAR lSI ... iv

DAFTARGAMBAR ... v

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 La tar Belakang . ... . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . ... .. .. .. ... . . ... . ... .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. 1

1.2 Ruang Lingkup . .... .. .. ... ... ... .. . . .. . .. . .. ... .. .. .. ... ... . ... .. . .. .. ... ... . . .. .. . . .. . . .. . . 2

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

3. TUJUAN DAN MANFAAT ... 5

4. METODOLOGI ... ... 6

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 WPP Laut Jawa ... 7

5 .1.1 Klimatologi dan Oseanografi... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... ... .... .. . . . ... . ... 10

5.1.2 Sumberdaya Ikan Demersal... 12

5.2 Sebaran Indeks Kelimpahan Stok ... 15

5.2.1 Potential yield... 17

5.2.2 Sub Area Perairan Pantai Utara Jawa ... 19

5.2.3 Sub Area Perairan Selatan Kalimantan ... 22

5.2.4 Sub Area Perairan Offshore L. Jawa ... 23

5.3 Analisis Data 'Catch' dan 'Effort' ... 27

5.3.1 Sumberdaya Ikan Demersal ... 28

5.3.2 Alat Tangkap Cantrang ... 32

5.3.3 Menghitung 'Fishing Power Index' (FPI) ... 33

5.3.4 Maximum Sustainable Yield (MSY) ... 34

5.4 Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan De~ersal .. . . .. . ... . .. .. . . 3 7 5.5 Opsi-Opsi Langkah Pengelolaan ... 41

6. KESIMPULAN DAN SARAN ... .. ... .. ... ... . 46

6.1 Kesimpulan . . . ... . .. . . .. ... .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . 48

6.2 Saran ... .'... ... ... ... .. . . 49

DAFTAR PUST AKA ... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks kelimpahan stok (Laju tangkap ), kepadatan stok

dan Potential yield sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa. ... 18 Tabel 2. Indeks kelimpahan stokjenis-jenis ikan demersal (kg/jam) di perairan

Laut Jawa sub area Tanjung Selatan-Kalimantan Selatan ... 23 Tabel3. Persentase komposisijenis hasil tangkapan utama cantrang di perairan

offshore dan inshore... 24 Tabel4. 'Fishing power index' alat-alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap ikan demersal di WPP Laut Jawa ... ... 34 Tabel5. Produksi, total upaya dan CPUE sumberdaya ikan demersal di WPP

Laut Jawa (1997-2008) ... 35 Tabel 6. Klasifikasi status stok sumberdaya ikan ... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Jawa ... 7 Gambar 2. Sebaran indeks kelimpahan stok di sub area Laut Jawa

(Aj 1 = Inshore TimurLampung/SumSel; Aj2, Aj3, Aj4 =Inshore Pantura Jawa; Aj5, Aj6;Aj7= Inshore Selatan Kalimantan;

Aj8, Aj9, Aj10, Aj11 =Offshore Laut Jawa *) ... 16 Gambar 3. Trend indek kelimpahan stok (CPUE) total, total demersal

dan ikan peperek (Leiognathidae) pada peri ode sebelum dan sesudah penghapusan trawl di pantai Utara Jawa Tengah ... 20 Gambar 4. Trend indeks kelimpahan stok lima kelompok ikan demersal

pada periode sebelum dan sesudah penghapusan trawl

di Sub Area Perairan Pantai Utara Jawa Tengah ... 21 Gambar 5. Trend indeks kelimpahan stok lima kelompok ikan demersal

pada periode sebelum dan sesudah penghapusan trawl

di Sub Area Perairan Pantai Utara Jawa Tengah ... ... 22 Gambar 6a. Contoh sebaran frekuensi panjang ikan swanggi, Priacanthus tayenus

(14-23 em) ... 25 Gambar 6b. Contoh sebaran frekuensi panjang ikan kurisi, Nemipturus hexodon

(9-29 em) ... 25 Gambar 6e. Contoh sebaran frekuensi panjang ikan eoklatan,

Scolopsis taeniopterus (10-20.5 em) ... 25 Gambar 7. Posisi MSY dan upaya optimum sumberdaya perikanan

demersal di Laut J awa... .. . . 3 7 Gambar 8. Plot hasil tangkapan (catch), upaya (effort) dan hasil tangkapan

DAFT AR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jenis-jenis ikan demersal yang tertangkap di Laut Jawa ... 52 Lampiran 2. Jenis-jenis ikan 'trashjish' (belum biasa dikonsumsi) ... 56 Lampiran 3. Desain alat tangkap cantrang ... 57 Lampiran 4. Estimasi total upaya baku (standard effort) tahunan

Sumberdaya perikanan demersal di WPP Laut Jawa (1997-2008) ... 59 Lampiran 5. Nama-namajenis ikan HTS ... 60

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Sumberdaya ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus hidupnya berada/menghuni dasar atau dekat dasar perairan, dengan ciri-ciri: Pergerakan yang rendah/lamban dan migrasi yang tidakjauh (Aoyama, 1973). Laut Jawa merupakan salah satu sumber bahan makanan berupa ikan yang terdekat ke Pulau Jawa dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermukim. Eksploitasi sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa sudah berlangsung sejak lama dan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1980-an dimana trawl dioperasikan secara besar-besaran. Berkembang pesatnya usaha perikanan trawl tersebut telah merambah sedemikian rupa sehingga keluar dari jalur penangkapan yang seharusnya. Amatlah disesalkan bahwa l:egiatan tersebut terus berlangsung tanpa upaya pengendalian yang memadai yang akhimya mengarah kepada konflik sosial antara nelayan kecil dengan nelayan trawl tersebut yang akhimya kemudian Pemerintah menghapus usaha penangkapan ikan dengan trawl tersebut melalui Keputusan Presiden No. 39/1980.

Paralel dengan kondisi tersebut timbul pertanyaan bagaimana status pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa. Hal ini penting untuk diketahui mengingat bahwa sejak dua-tiga dekade terakhir ini sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa dinyatakan sudah 'overfishing'.

Sejumlah pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

.

Bagaimana tingkat eksploitasi sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa dewasa ini?

Pada tingkat upaya (fishing effort) berapa stok ikan demersal tersebut dapat bertahan secara berla~ut (sustainable)?

Pada tingkat indeks kelimpahan stok berapa usaha penangkapan ikan tersebut masih menguntungkan?

Tersedianya data dan informasi tersebut akan merupakan dasar bagi perumusan langkah-langkah pengelolaan yang rasional dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dan berlanjut dari sumberdaya ikan demersal.

1.2 Ruang Lingkup

Yang dimaksud dengan indeks kelimpahan stok sumberdaya ikan adalah hasil tangkapan per-satuan upaya atau 'catch per-unit of effort'(CPUE). Adanya fluktuasi CPUE merupakan respon sumberdaya terhadap pengaruh darl luar, dimana kegiatan penangkapan dapat diasumsikan sebagai pengaruh utama. Sebagaimana diketahui bahwa faktor lain yang diduga mempengaruhi kelimpahan stok sumberdaya ikan adalah lingkungan (perubahan habitat, suhu, salinitas dan dinamika oseanografis ), interaksi an tar jenis, density dependent atau density independent', dan sejumlah faktor fisiologis ikan. Indeks Kelimpahan Stok sumberdaya ikan demersal yang dianalisis merupakan hasil sampling penangkapan dengan 'trawl' yang dilakukan oleh para peneliti Balai Riset Perikanan Laut (BRPL-PRPT-BRKP) pada tahun 2009. CPUE tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil sampling melalui wawancara dengan para nelayan 'cantrang' yang berbasis di Blanakan dan Tegal. Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini, setelah dilarangnya 'trawl' melalui Keppres No. 39/1980, alat tangkap 'cantrang' di Laut Jawa merupakan alat tangkap yang paling efektif yang digunakan untuk 111enangkap sumberdaya ikan demersal. Kemudian hasil analisis data tersebut dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu serta analisis data statistik (statistical catch and effort data) runtun waktu yang selama ini dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis lanjutan terhadap data statistik tersebut akan mengarah kepada teridentifikasinya besamya dugaan MSY (the maximum sustainable yield) atau hasil tangkapan maksimum yang berlanjut dan upaya optimum atau jumlah 'effort' yaitu banyaknya kapal/alat tangkap yang sebaiknya diberi izin untuk

.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sumberdaya ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus hidupnya berada/menghuni dasar atau dekat dasar perairan, dengan ciri-ciri: Pergerakan yang rendah/lamban dan migrasi yang tidak jauh (Aoyama, 1973). Dari sifat-sifat tersebut mengakibatkan kerentanan (vulnerability) yang relatif tinggi atau daya tahan terhadap tekanan penangkapan adalah rendah. Dengan demikian, jika upaya penangkapan ditingkatkan tanpa pengendalian yang memadai, maka akan segera menunjukkan tanda-tanda 'kejenuhan' upaya yang seterusnya akan mengarah kepada 'overfishing'. Di Laut Jawa tercatat lebih dari 100 spesies ikan demersal yang biasa tertangkap dengan tingkat kerentanan yang bervariasi, dimana ikan demersal berukuran besar, seperti kakap merah, bawal putih dan manyung mempunyai kerentanan yang tinggi dibandingkan dengan ikan yang berukuran kecil, seperti petek, kuniran dan kapas-kapas.

Sejumlah penelitian tentang kepadatan stok sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa telah dilakukan sejak tahun 1974 sampai dengan 1979 sebagaimana dilaporkan oleh Saeger et al., ( 1976); Losse and Dwiponggo (1977); Sudradjat and Beck (1978); Dwiponggo and Badrudin (1978; 1979; 1980). Sekitar empat tahun kemudian diperoleh informasi bahwa stok sumberdaya ikan di perairan Laut Jawa tersebut telah pulih (Badrudin, 1987). Sebagai sumberdaya ikan perairan tropis, dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi pulihnya stok ikan demersal tersebut diduga cukup cepat dibandingkan dengan sumberdaya ikan di perairan 'temperate'. Sebagaimana diketahui bahwa

.

sumberdaya ikan adalah sumberdaya biologis yang dapat memperbaharui dirinya

(renewable resources) yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan produk dan perolehan yang berkelanjutan (Anonymous, 1989). Pemahaman tentang ukuran besarnya, sebaran dan dinamika populasi dari suatu jenis ikan yang dieksploitasi merupakan hal yang sangat penting bagi pengelolaan yang efektif dari suatu perikanan (Gulland, 1983), untuk memperoleh hasil yang berlanjut. Sumberdaya perikanan yang bersifat milik umum

(common property) dan pemanfaatan yang bersifat terbuka bagi siapa saja (open acces),

telah memacu tekanan penangkapan yang melebihi daya dukung sumber daya yang ada. Dengan demikian, perikanan cenderung menyerap investasi dan kapasitas penangkapan yang berlebih (excessive investment, excessive fishing capacity), yang mengarah kepada

over-eksploitasi dan mengakibatkan keragaan ekonomi sumberdaya yang rendah, sebagaimana terjadi pada perikanan demersal khususnya demersal di perairan Laut Arafura sektor Australia (Ramm and Xiao, 1994). Hal yang sama diduga telah terjadi pula terhadap sumberdaya Penkanan demersal di Laut Jawa. Sebagaimana dilaporkan oleh F AO (2009) bahwa secara global status eksploitasi sumberdaya ikan di berbagai belahan bumi bervariasi, dimana proporsi yang 'underexploited' dan 'moderately exploited' menurun secara linear dari sekitar 40% pada tahun 1970-an menjadi hanya sekitar 20% pada tahun 2007, sedangkan proporsi yang 'fully exploited' relative tetap pada tingkat sekitar 50%. Namun demikian, pernyataan bahwa status sumberdaya ikan demersal khususnya jenis ikan kakap merah (Lutjanidae) di Laut Arafura, jika tingkat produksi sebesar 4000 ton dan upaya dipertahankan pada tingkat yang sama dengan tahun 2002, maka pada tahun 2006/2007 'collapse is underway' (Biaber et al., 2005), ternyata terlalu dini, karena sampai dengan saat ini (2009), perikanan dernersal Laut Arafura tersebut masih berada pada tingkat produksi yang cukup tinggi (Nuraini, 2008; Badrudin

et al., 2009). Hal ini diduga terkait dengan produktifitas primer Laut Arafura sektor Indonesia yang relatif tinggi (Purwanto, 2008) dibandingkan dengan sektor Australia. Kondisi tersebut diduga telah menyebabkan tingkat kesuburan perairan yang lebih tinggi yang kemudian laju pertumbuhan ikan demersal, seperti kakap merah Lutjanus malabaricus, s~bagai salah satu jenis ikan demersal, yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang sama di sektor Australia (Anonymous, 2003). Paralel dengan kondisi tersebut timbul pertanyaan bagaimana status pemanfaatan

.

sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa. Hal ini penting untuk diketahui mengingat bahwa sejak dua-tiga dekade terakhir ini sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa dinyatakan sudah 'overfishing'.BABIII TUJUANDANMANFAAT

Tujuan penelitian adalah untuk menghimpun data dan informasi penunJang pengelolaan sumberdaya ikan demersal yang optimal dan berkelanjutan secara rasional.

Manfaat penelitian diantaranya tersusunnya suatu konsep kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan demersal yang optimal yang berbasis biologi/ sumberdaya, teknologi penangkapan dan sosial-ekonomi serta adanya sejumlah opsi kebijakan pengelolaan dan pengembangan produksi ikan demersal dan ikan berukuran besar lainnya bagi pemanfaatan yang optimal dan berlanjut

BABIV METODOLOGI

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan lebih bersifat 'desk study' dan pengumpulan data tambahan terkini sebagai sampel telah dilakukan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dipilihnya kedua lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua tempat tersebut merupakan kawasan pelabuhan perikanan dengan tingkat kegiatan perikanan cantrang yang cukup dominan.

Komponen kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

a. Pengumpulan data statistik 'catch' dan 'effort' dan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanar. demersal dan aspek-aspek terkait lainnya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

b. Pengamatan dan wawancara di lapangan dengan para pelaku usaha perikanan demersal terkait dengan implementasi peraturan-peraturan yang ada serta identifikasi permasalahan yang dihadapi dan aspek-aspek terkait lainnya.

c. Informasi/data yang diperoleh akan disusun dalam suatu kerangka tulisan tentang kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan demersal di perairan Laut Jawa. d. Pertemuan informal dengan para pakar/narasumber danlatau stakeholder yang

akan membahas secara lebih mendalam hasil dari kajian pemanfaatan sumberdaya ikan demersal.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 WPP LAUT JAWA

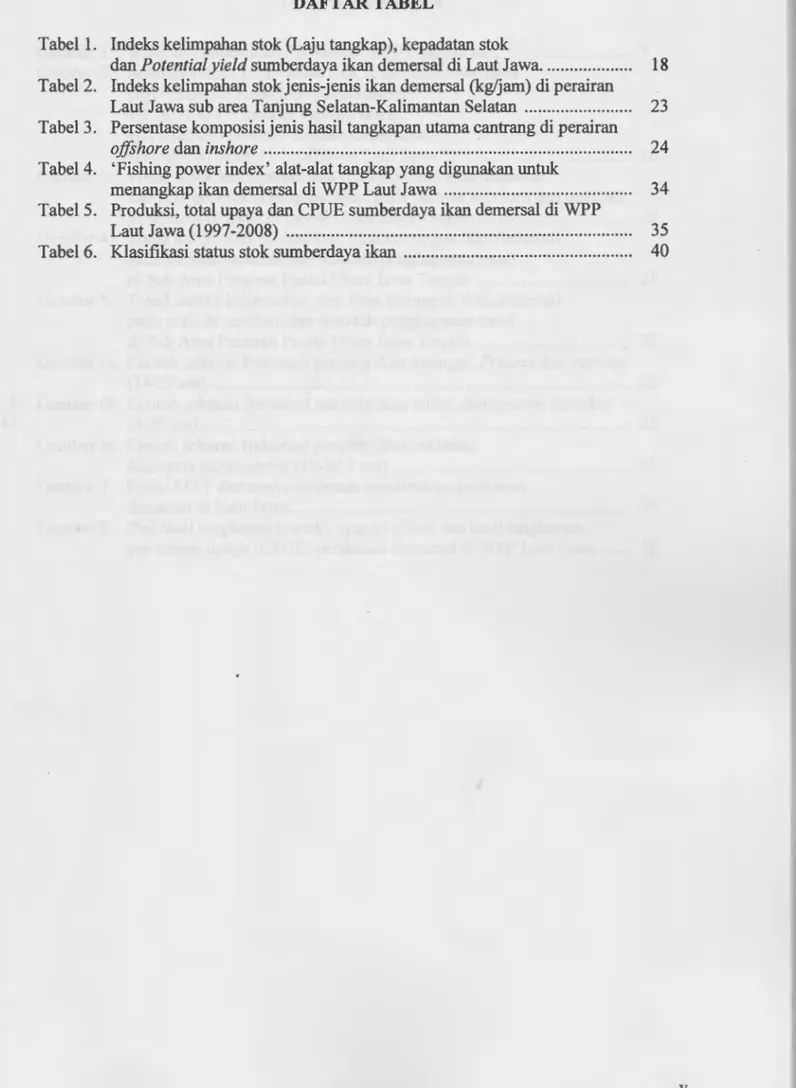

Berdasarkan pembagian daerah statistik FAO (FAO Statistical Area), Perairan Indonesia dibagi ke dalam dua wilayah statistik, yaitu Samudera Hindia dengan Kode Area 57 dan Samudera Pasifik dengan Kode Area 71. Dari kedua daerah statistik FAO tersebut Indonesia membagi perairannya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dimana Laut Jawa merupakan salah satu perairan dengan Kode WPP 712 yang merupakan sebagian kecil dari Statistical Area 71 F AO (Gam bar I). Laut Jawa merupakan bagian dari Perairan Paparan Sunda yang relatif dangkal. Perairan paparan yang relatif dangkal dan banyaknya sungai yang bermuara ke perairan tersebut biasanya merupakan daerah penyebaran (habitat) sumberdaya ikan demersal yang subur. Sebagaimana diketahui bahwa sungai-sungai yang cukup besar yang bermuara ke Laut

Jawa mulai dari timur Lampung/Sumatera Selatan, pantai utara Jawa dan Selatan

Kalimantan antara lain adalah Sungai Tulang Bawang, Ciujung, Cisadane, Citarum, Cimanuk, Kali Pemali-Comal, Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juawana, Bengawan Solo, Barito dan Kahayan.

107" BT 109" 111" ~I BANGKA BELITUNG 1.1-33 llc3" IJ,J1 :. ;, "l SAMUDERA HIND/A 107" BT 109" 111" 113" 115" BT "l WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN03 I o.

LAUTJAWA

·+'

- 0 111-15 113" 11~3 111_. • 111-5 IN-If 111-8 111-10 111-11 111-12 111-13 115" BT ;., "lGambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Jawa (Anonymous, 2009)

Sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa sudah dieksploitasi sejak lama. Perikanan trawl di Laut Jawa barn dikenal pada sekitar tahun 1970-71 yang dimulai dengan berdatangannya kapal-kapal trawl dari Selat Malaka. Migrasi kapal-kapal trawl dari Selat Malaka ke Laut Jawa tersebut paling tidak didukung oleh dua faktor. Pertama, pengoperasian trawl di perairan Selat Malaka sudah mulai kurang menguntungkan akibat tingkat penangkapan yang cukup tinggi (heavy exploitation). Kedua, dibangunnya sejumlah sarana/industri pengolahan udang pada awal tahun 1970 di sepanjang pantai utara Jawa, seperti di Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya akibat terbukanya kesempatan untuk ekpor (Martosubroto, 1982).

Operasi penangkapan dengan trawl terus berkembang yang menurut data statistik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 1979 jumlahnya sudah mencapai lebih dari 600-an unit (Anonymous, 1981). Perkembangan yang begitu cepat dengan efektifitas daya tangkap yang tinggi bersamaan dengan meningkatnya tekanan penangkapan oleh sejumlah perahu nelayan tradisional, telah menyebabkan timbulnya sejumlah konflik yang meruncing antara nelayan tradisional dan nelayan trawl. Akhimya Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan berupa SK. No. 76/1976, yang melarang kapal trawl untuk menangkap ikan pada perairan kurang dari 7 mil laut dari garis pantai. Sayangnya, peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kapal-kapal trawl yang terus beroperasi memasuki kawasan perairan tersebut yang tentunya akan mengarah kepada

'pengerukan' sumberdaya ikan, tidak dapat di 'tolerir' oleh nelayan tradisional, yang

kemudian menyulut terjadinya konflik fisik di sejumlah daerah. Keadaan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga pada akhimya Pemerintah melarang secara total

.

pengoperasian trawl di daerah Sumatera, Jawa dan Bali melalui Keputusan Presiden No. 39/1980. Pelarangan alat tangkap trawl memberikan dampak kepada berkembangnya alat tangkap tradisional yang dianggap efektif untuk menangkap udang dan ikan demersal. Beberapa jenis alat tangkap untuk udang dan ikan demersal telah dimodifikasi setelah penemuan penggunaan 'gardan' (tahun 1987) untuk menarik jaring. Cantrang menggunakan danleno (bahan bambu) untuk pembukaan mulut jaring secara vertikal, dan jaring arad dilengkapi dengan sepasang alat pembuka mulut jaring yaitu 'sewakan' (otter board) yang terbuat dari papan dan pemberat besi, dan 'cotok' yang menggunakan gawang (beam), dan pengaktifan jaring trammel net dengan cara pengoperasiannya yang ditarik oleh dua perahu/kapal.Suatu fenomena biasa yang terjadi adalah adanya pergeseran dalam kegiatan eksploitasi sumberdaya ikan, seperti ketika stok ikan pada perairan dangkal sudah berkurang, daerah penangkapan nelayan bergeser ke perairan lebih dalam, dan/atau beralih dalam penggunaan alat tangkap. Dalam kasus Perikanan demersal di WPP Laut Jawa fenomena yang teijadi diduga agak berbeda, paling tidak untuk periode 1980-2010. Dengan 'menghilang'nya armada perikanan trawl (dilarang melalui Keppres 39/1980) telah berkembang alat tangkap yang disebut 'cantrang'. Sebenamya alat cantrang tersebut merupakan satu tahapan awal dari perkembangan alat tangkap sebelum sampai pada bentuk alat tangkap trawl itu sendiri. Pada kasus perikanan cantrang, kegiatan penangkapan ikan berlangsung pada perairan paparan yang relatif dangkal, yaitu pada kedalaman kurang dari 40m. Dengan demikian daerah penangkapan ikan demersal bukannya bergerak ke peraira'l yang lebih dalam, tapi bergerak ke perairan yang dangkal yang merupakan bagian timur Lampung/Sumatera Selatan dan sepanjang perairan selatan Kalimantan, yaitu perairan selatan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perairan bagian tengah Laut Jawa, atau perairan 'offshore' Laut Jawa diduga baru dieksploitasi pada akhir dekade tahun 2000-an.

Secara alamiah, nelayan juga merespon penyusutan stok ikan melalui rekayasa alat bantu penangkapan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Peningkatan kemampuan dalam adaptasi untuk menghindari keluar dari perikanan, nelayan juga beralih dengan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif, atau mencari jenis ikan lain yang masih cukup banyak.

Pada dasamya, nelayan telah mengetahui karakteristik dari sumberdaya ikan tropis

.

yang bersifat multi-spesies, penurunan hasil tangkapan spesies utama (key species), yang kemudian masih didukung oleh satu atau lebih minor spesies yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan berlanjutnya aktivitas penangkapan. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa di Laut Jawa atau di Indonesia pada umumnya tidak dikenal adanya suatu kegiatan perikanan yang men'target'kan hanya untuk menangkap ikan tertentu sebagaimana terjadi di negara tetangga, Australia. Di Australia, pada formulir izin penangkapan harus mencantumkan jenis ikan (species) yang akan menjadi sasaran penangkapan (Larcombe and McLoughlin, 2007). Hal ini diduga karena ikan apapun yang tertangkap dan didaratkan dipelabuhan atau PPIITPI (Pusat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan) akan selalu diserap oleh pasar. Hal tersebut terlihat dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota

Tegal, Jawa Tengah. Kondisi lain yang memperkuat keadaan tersebut adalah berbedanya komposisi hasil tangkapan yang diperoleh dari cantrang yang beroperasi harian dibandingkan dengan hasil tangkapan cantrang yang operasi penangkapannya sekitar dua mmgguan.

5.1.1 Klimatologi dan Oseanografi

Angin musim yang berhembus di atas wilayah Asia Tenggara temyata berpengaruh besar terhadap sirkulasi air laut di perairan Indonesia. Dinamika massa air laut tersebut merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari sumberdaya laut dengan segala aspek kehidupannya, termasuk perilaku pengelompokkan dan pola ruaya beberapa jenis ikan, yang kemudian mempengaruhi indeks kelimpahan stok dan kegiatan perikanannya. Angin ffillsim mempunyai stabilitas yang tinggi yang berganti dua kali setahun dengan arah yang berlawanan, yang diikuti oleh sirkulasi air laut, merupakan ciri khas perairan Indonesia dan sekitamya, termasuk Laut Jawa. Merujuk kepada Sugiarto dan Birowo (1975), secara umum keadaan angin musim di perairan Asia Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut :

• Pada bulan Januari musim utara terjadi pada puncaknya, dimana tekanan tinggi terdapat di atas Benua Asia dan tekanan rendah katulistiwa terletak di sebelah utara Australia. Di atas Laut Cina, Laut Andaman berembus musim timur laut (north east) dan bersambung ke arah Samudera Pasifik. Angin musim utara ini melintasi katulistiwa dan berbelok ke arah timur yang di Laut Jawa dikenal sebagai musim barat (atau barat laut)

.

. Di sebelah selatan garis lintang kira-kira 10° LS dimana tekanan rendah katulistiwa berada di atas Samudera Hindia, berkembang angin tenggara.• Pada bulan Maret angin tenggara di Samudera Hindia melebar ke arah utara dan ke arah timur dan sementara itu angin barat daya masih bertiup di daerah Timor dan Arafura. Di atas Laut Cina angin timur-laut telah mereda.

•

Pada bulan April tekanan rendah katulistiwa bergerak dengan cepat ke utara dan berada di atas katulistiwa. Angin tenggara (southeast trades) mencapai lintang 5° LS yaitu ke arah sebelah utara dari Nusa Tenggara dan disini dikenal sebagai musim tenggara. Sebelah utara katulistiwa, di atas Laut Cina Selatan dan Filipina angin timur laut masih bertiup tetapi sudah sangat lemah.•

Pada bulan Mei keadaannya berubah sama sekali. Angin timur laut di Laut Cina dan Filipina terhenti, dan musim selatan terjadi di atas seluruh wilayah asia tenggara yang melanjutkan ke Samudera Hindia sebagai angin tenggara. Di atas katulistiwa berembus angin selatan, sedangkan di sebelah utara berembus musim barat-daya. Di Filipina dan Laut Sulawesi angin begitu lemah dan tidak tetap. • Melalui wawancara dengan sejumlah nelayan di sepanjang pantai Utara Jawa,bulan-bulan April-Mei tersebut di Laut Jawa dikenal sebagai musim peralihan I I pancaroba atau intermonsoon.

• Pada bulan Juni angin menjadi lebih kuat dan dalam bulan-bulan Juli dan Agustus adalah puncak dari musim selatan. Dalam bulan-bulan Juli dan Agustus tekanan rendah di atas Asia dan tekanan tinggi di atas Australia mencapai maksimum dan sebagai akicatnya sirkulasi menjadi maksimum pula. Pada waktu itu angin yang lebih kuat akan terdapat di perairan terbuka. Untuk Kepulauan Indonesia dan Filipina rata-rata masih berada di bawah kekuatan empat. Bulan-bulan tersebut di Laut Jawa dikenal sebagai mus1m timur.

• Dalam bulan September tekanan rendah Asia mulai menjadi lemah dan musim selatan mulai sedikit berkurang. Bulan ini di Laut Jawa merupakan awal musim peralihan II (intermonsoon).

• Dalam bulan Oktober tekanan rendah katulistiwa mulai bergerak dengan cepat ke selatan, dan pada pertengahan bulan akan berada sepanjang garis mulai dari Teluk Benggala sampai pantai utara Irian. Di sebelah utara dari garis ini berkembang angin timur laut, dan sebelah selatannya masih tetap berembus musim tenggara .

.

• Dalam bulan November tekanan rendah katulistiwa bergerak lebihjauh ke selatan.

•

Musim timur ]aut di Laut Cina Selatan mencapai puncaknya dan melintasi katulistiwa sebagai angin utara dan di Laut Jawa merupakan awal dari berkembangnya musim angin barat.

Proses tersebut kemudian terjadi berulang-ulang dan merupakan siklus musiman sebagaimana dikenal dewasa ini. Musim barat di Laut Jawa biasanya dicirikan oleh terjadinya curah hujan yang tinggi (musim hujan), sebaliknya musim timur lebih dikenal sebagai musim kemarau atau musim kering.

Keadaan arus-arus permukaan di perairan Indonesia pada azasnya ditentukan oleh pergeseran musim. Hal ini disebabkan oleh dua keadaan yaitu: a) Angin musim bertiup dengan konstan (high constancy), dan b) Letak geografis perairan Indonesia.

Pada musim barat laut/barat dan tenggara/timur, angin selama tiga bulan bertiup terus menerus dalam satu arah saja ( dengan kecepatan antara 30-45 km/jam). Kebetulan pula letak garis laut Cina, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda Selatan dan Laut Arafura adalah sedemikian dan hampir berimpit dengan sumbu bertiupnya angin. Oleh sebab itu pada musim barat lautlbarat terjadilah arus-arus musim dari Laut Cina Selatan masuk Laut Jawa terus ke Laut Flores, Laut Banda Selatan, Laut Arafura dan sebagai arus konpensasi bercabang dua, satu menuju Samudera Pasifik dan satunya lagi lewat Laut Timor menuju Samudera Hindia. Cabang pertama yang menuju Samudera Hindia berasal dari Laut Banda Selatan lewat Laut Timor, sedang cabang kedua yang menuju Samudera Pasifik berasal dari Laut Flores lewat laut Banda Utara, Laut Seram dan Laut Halmahera. Arus konpensasi lainnya berasal dari Arus Katulistiwa Pasifik Utara (North Pacific Equatorial Current) yang lewat Laut Sulawesi, Selat Makassar dan selanjutnya ke Laut Flores. Arus musim lainnya ialah yang terdapat di sebelah selatan Pantai Jawa yang dinamai Arus Pantai Jawa dan yang terdapat di sebelah utara Irian Jaya yang dinamai Arus Pantai Irian/Papua.

Pada musim tenggara/timur teijadi keadaan yang sebaliknya. Arus dari Laut Banda dan Laut Arafura masuk ke Laut Flores terus ke Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Arus ini diperkuat oleh arus-arus konpensasi yang datang dari Samudera Pasifik, satu melewati Laut Halmahera, Laut Seram dan Laut Banda Utara, yang lainnya melewati Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Sementara itu arus konpensasi di pantai Sumatera dan Laut Timor tetap pada arahnya semula. Arus pantai Jawa dan Arus Pantai Irian pada musim ini lenyap, diganti masing-masing oleh pelebaran Arus Katulistiwa Selatan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

5.1.2 Sumberdaya Ikan Demersal

Sumberdaya ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus hidupnya berada di/menghuni dasar perairan. Penelitian sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa secara teratur baru dimulai pada sekitar tahun 1970-an, saat dimulainya kerja-sama Indonesia-Jerman, yaitu 'Indonesian-German Demersal Fisheries Development

Project' yang berlangsung selama lima tahun antara tahun 1974-1979. Kegiatan penelitian tersebut meliputi Perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa.

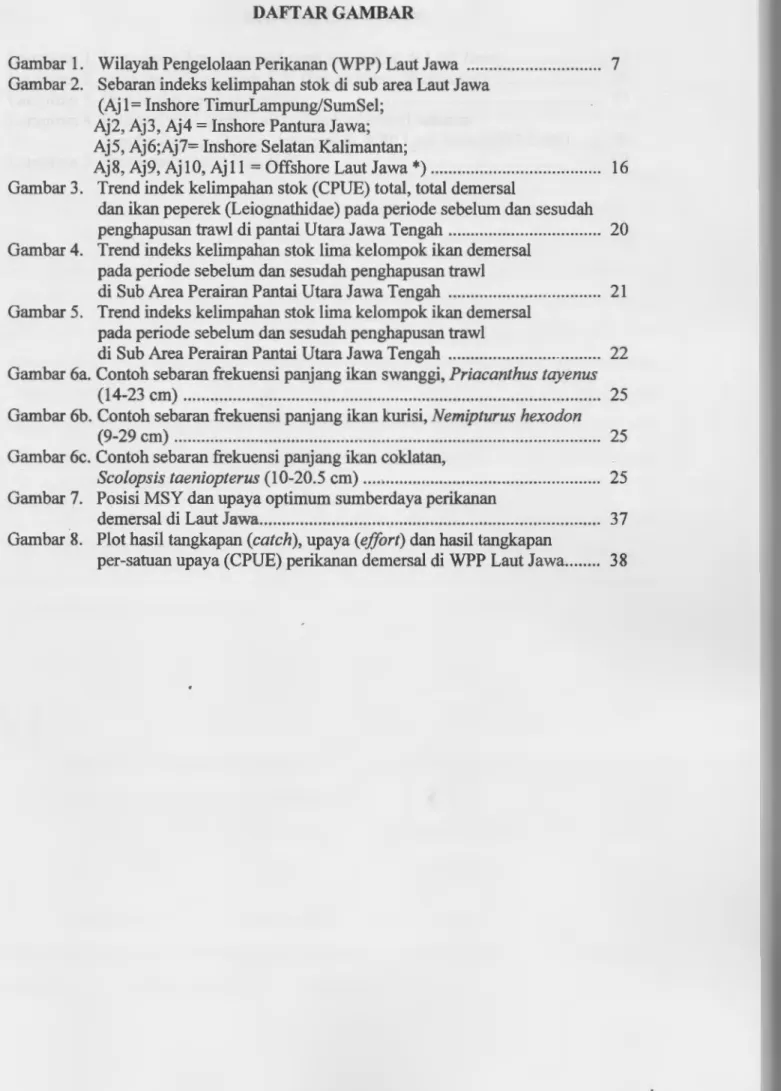

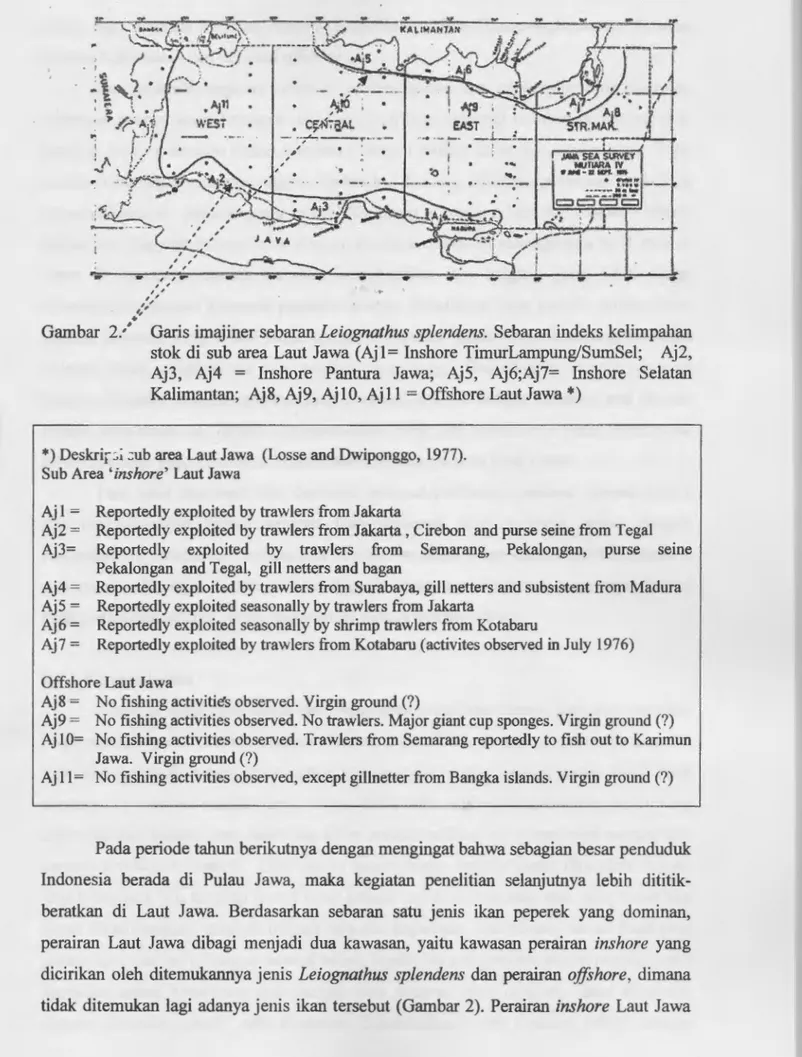

Pada periode tahun berikutnya dengan mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, maka kegiatan penelitian selanjutnya lebih dititik-beratkan di Laut Jawa. Berdasarkan sebaran satu jenis ikan peperek yang dominan, perairan Laut Jawa dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan perairan inshore yang dicirikan oleh ditemukannya jenis Leiognathus splendens dan perairan offshore, dimana tidak ditemukan lagi adanya jenis ikan tersebut (Gambar 2). Perairan inshore Laut Jawa dibagi lagi menjadi perairan inshore Utara Jawa, Timur Lampung/Sumatera Selatan, Selatan Kalimantan dan perairan offshore Laut Jawa.

Dari sejumlah kegiatan survei di perairan inshore dan offshore tersebut diperoleh informasi adanya kecenderungan dari kelompok ikan demersal untuk menggerombol di perairan inshore tertentu dalam kaitannya dengan musim timur dan musim barat. Pada musim timur dimana angin tenggara berhembus kencang telah menyebabkan timbulnya kawasan-kawasan perairan yang 'teduh' (lee area) di perairan Tanjung Selatan- Muara Barito dan Tanjung Puting-Teluk Kurnai. Kegiatan sampling penangkapan pada musim timur di kawasan perairan tersebut menghasilkan laju tangkap yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perairan lainnya. Sebaliknya pada periode musim barat dimana kawasan yang relatif teduh terjadi di perairan pantai timur Lampung/Sumatera Selatan, telah menghasiltan laju tangkap yang tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya. Perilaku pengelompokkan ikan demersal tersebut diduga berkaitan erat dengan adanya arus/massa air dengan organisme/ikan yang ada didalarnnya yang membentuk

.

sejenis pusaran yang kemudian membentuk kawasan perairan yang teduh.

Dari tabel distribusi ikan demersal menurut kedalaman perairan tampak bahwa ada kecenderungan bahwa sebaran ikan demersal tampak menurun sesuai dengan bertambahnya kedalaman (Saeger, et a!., 1976). Dengan kata lain bahwa makin dalam suatu perairan kepadatan stoknya semakin kecil. Untuk perairan Paparan Sunda kepadatan stok yang tinggi berada pada kedalaman sampai 40 m. Keadaan ini diduga berlaku umum untuk kawasan perairan Paparan Sunda termasuk perairan Teluk Thailand. Namun fenomena umum tersebut diduga tidak berlaku bagi Laut Jawa yang relatif dangkal dimana kedalaman tertinggi yang berada di bagian timur hanya sampai sekitar 80-an meter. Di bagian barat Laut Jawa kedalaman tertinggi hanya sampai 70-an meter. Dengan demikian, bisa terjadi suatu keadaan dimana indeks kepadatan stok yang lebih

tinggi terdapat pada perairan yang lebih dalam, sedangkan pada perairan yang dangkal indeks kepadatan stoknya lebih rendah sebagaimana telah terjadi dewasa ini. Hal ini diduga akibat tingginya tekanan penangkapan di kawasan Perairan yang relatif rendah seperti di pantai utara J awa.

5.2 Sebaran lndeks Kelimpahan Stok

Eksploitasi sumberdaya ikan demersal di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Dengan berkembangnya teknologi alat tangkap dan penangkapan hingga dewasa ini nyaris dapat dikatakan tidak ada lagi daerah penangkapan ikan 'konvensional' yang

'virgin'. Dengan demikian, asumsi dasar yang sering diterapkan dalam pendugaan potensi sumberdaya ikan demersal, seperti Potential yield= 0,5 Biomassa, mestinya sudah tidak akurat lagi.

Perairan yang relatif dangkal yang dikenal sebagai 'continental shelf dengan dasar yang relatif rata dan berlumpur biasanya merupakan daerah penangkapan sumberdaya ikan demersal. Perairan yang cukup luas dengan kondisi yang demikian hanya terdapat di kawasan Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Daerah penangkapan ikan demersal di kawasan Indonesia lainnya relatif sempit.

Kawasan Paparan Sunda terdiri dari perairan Selat Malaka, perairan sekitar Kepulauan Riau yang merupakan perluasan dari bagian selatan Teluk Thailand/ Laut Cina Selatan, perairan utara Selat Karimata dan Laut Jawa. Pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di perairan Paparan Sunda diduga sudah berlangsung sejak lama, mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di kawasan barat. Demikian juga halnya dengan kegiatan pengkajian dan penelitiannya. Pelaksanaan kerja-sama penelitian sumberdaya ikan demersal Indonesia-Jerman yang dimulai pada tahun 1974 dapat dianggap sebagai 'benchmark' bagi penelitian sumberdaya ikan demersal yang dilaksanakan secara teratur di kawasan barat Indonesia. Pada awal periode kerja-sama penelitian, perairan Papa~an Sunda dibagi menjadi enam leg, yaitu: 1) Pantai Utara Jawa Timur; 2) Pantai Utara Jawa Tengah/Jawa Barat; 3) Perairan selatan Kalimantan; 4) bagian selatan Laut Cina Selatan; 5) Perairan selatan Bangka-Belitung dan 6) Perairan Selat Malaka.

Data dasar yang diperoleh dari ke enam leg tersebut adalah laju tangkap sebagai indeks kelimpahan stok yang dijadikan dasar bagi penghitungan kepadatan stok (stock density), biomassa (standing stock) dan potensi (Potential yield) yang setara dengan MSY (Maximum Sustainable Yield). Sebagaimana diketahui bahwa indeks kelimpahan stok (stock abundance) merupakan salah satu indikator dari keberlanjutan pengembangan (sustainability development) sumberdaya ikan (jish resources) secara runtun waktu. Salah satu indeks kelimpahan stok adalah CPUE (catch per-unit of effort atau catch rate).

¥' . :. - -"~- . . .,.,. ~ ... ,.,.. ---Zf .. , ,... ... w . . - - - . . -···-·--...- --,..---~-- · · · · - - · · - - · ' ' ' ' ' ' ,, ' ,,

Gambar 2./ Garis imajiner sebaran Leiognathus splendens. Sebaran indeks kelimpahan stok di sub area Laut Jawa (Aj 1 = Inshore TimurLampung/SumSel; Aj2, Aj3, Aj4 = Inshore Pantura Jawa; Aj5, Aj6;Aj7= Inshore Selatan Kalimantan; Aj8, Aj9, Aj 10, Aj 11 =Offshore Laut Jawa *)

*) Deskrir~; .:;ub area Laut Jawa (Losse and Dwiponggo, 1977). Sub Area 'inshore' Laut Jawa

Reportedly exploited by trawlers from Jakarta Aj1 =

Aj2= Aj3=

Reportedly exploited by trawlers from Jakarta, Cirebon and purse seine from Tegal Reportedly exploited by trawlers from Semarang, Pekalongan, purse seine Pekalongan and Tegal, gill netters and bagan

Aj4=

AjS = Aj6= Aj7=

Reportedly exploited by trawlers from Surabaya, gill netters and subsistent from Madura Reportedly exploited seasonally by trawlers from Jakarta

Reportedly exploited seasonally by shrimp trawlers from Kotabaru

Reportedly exploited by trawlers from Kotabaru (activites observed in July 1976) Offshore Laut Jawa

Aj8 = No fishing activities observed. Virgin ground(?)

Aj9 = No fishing activities observed. No trawlers. Major giant cup sponges. Virgin ground (?) Aj 10= No fishing activities observed. Trawlers from Semarang reportedly to fish out to Karimun

Jawa. Virgin ground(?)

Aj 11 = No fishing activities observed, except gillnetter from Bangka islands. Virgin ground (?)

Pada periode tahun berikutnya dengan mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, maka kegiatan penelitian selanjutnya lebih dititik-beratkan di Laut Jawa. Berdasarkan sebaran satu jenis ikan peperek yang dominan, perairan Laut Jawa dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan perairan inshore yang

dicirikan oleh ditemukannya jenis Leiognathus splendens dan perairan offshore, dimana tidak ditemukan lagi adanya jenis ikan tersebut (Gambar 2). Perairan inshore Laut Jawa

dibagi lagi menjadi perairan inshore Utara Jawa, Timur Lampung/Sumatera Selatan, Selatan Kalimantan dan perairan offshore .

Dari sejumlah kegiatan survei di perairan inshore dan offshore tersebut diperoleh informasi adanya kecenderungan dari kelompok ikan demersal untuk menggerombol di perairan inshore tertentu dalam kaitannya dengan musim timur dan musim barat. Pada musim timur dimana angin tenggara berhembus kencang telah menyebabkan timbulnya kawasan-kawasan perairan yang 'teduh' (lee area) di perairan Tanjung Selatan- Muara Barito dan Tanjung Puting-Teluk Kumai. Kegiatan sampling penangkapan pada musisn timur di kawasan perairan tersebut menghasilkan laju tangkap yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perairan lainnya. Sebaliknya pada periode musim barat dimana kawasan yang relatif teduh terjadi di perairan pantai timur Lampung/Sumatera Selatan, telah menghasiltan laju tangkap yang tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya. Perilaku pengelompokkan ikan demersal tersebut diduga berkaitan erat dengan adanya arus/massa air dengan organisme/ikan yang ada didalamnya yang membentuk sejenis !JUSaran yang kemudian membentuk kawasan perairan yang teduh.

Dari tabel distribusi ikan demersal menurut kedalaman perairan tampak bahwa ada kecenderungan bahwa sebaran ikan demersal akan menurun sesuai dengan bertambahnya kedalaman. Dengan kata lain bahwa makin dalam suatu perairan kepadatan stoknya semakin kecil. Untuk perairan Paparan Sunda kepadatan stok yang tinggi berada pada kedalaman sampai 40 m. Keadaan ini diduga berlaku umum.

5.2.1 Potential yield

.

Potential yield (Py) adalah hasil tangkapan yang dapat diambil dari suatu perairan tanpa menggangu kelestarian stoknya (Saeger, et al., 1976). Dugaan besamya Py tersebut diperoleh dari hasil survey penangkapan dengan trawl melalui metode 'swept area'. Pada dasamya Py tersebut adalah sama dengan MSY (the maximum sustainable yield) yang diperoleh dari analisis data catch dan effort melalui aplikasi model produksi surplus (the surplus production model). Dari survey penangkapan tersebut dapat diperoleh dugaan angka rata-rata laju tangkap (catch rate) sebagai indeks kelimpahan stok yang kemudian dapat dikembangkan menjadi dugaan rata-rata kepadatan stok ( dalam satuan berat per-satuan luas, tonlkm2). Dengan asumsi bahwa kepadatan stok tersebut adalah merata, maka

perkalian antara kepadatan stok dengan luas perairan yang disurvey dapat diperoleh dugaan 'standing stock' atau biomassa. Dikemukakan oleh Gulland (1983) dengan

mengambil separuh dari biomassa yang ada maka sumberdaya ikan tersebut diperkirakan akan lestari yang dinyatakan dengan rumus Py = 0.5 MB0 , dimana M adalah mortalitas

alami dan Bo adalah biomassa. Dengan perkataan lain bahwa dengan menyisakan separuh dari stok yang ada, diharapkan keberadaan (availability) sumberdaya ikan tersebut akan berlanjut.

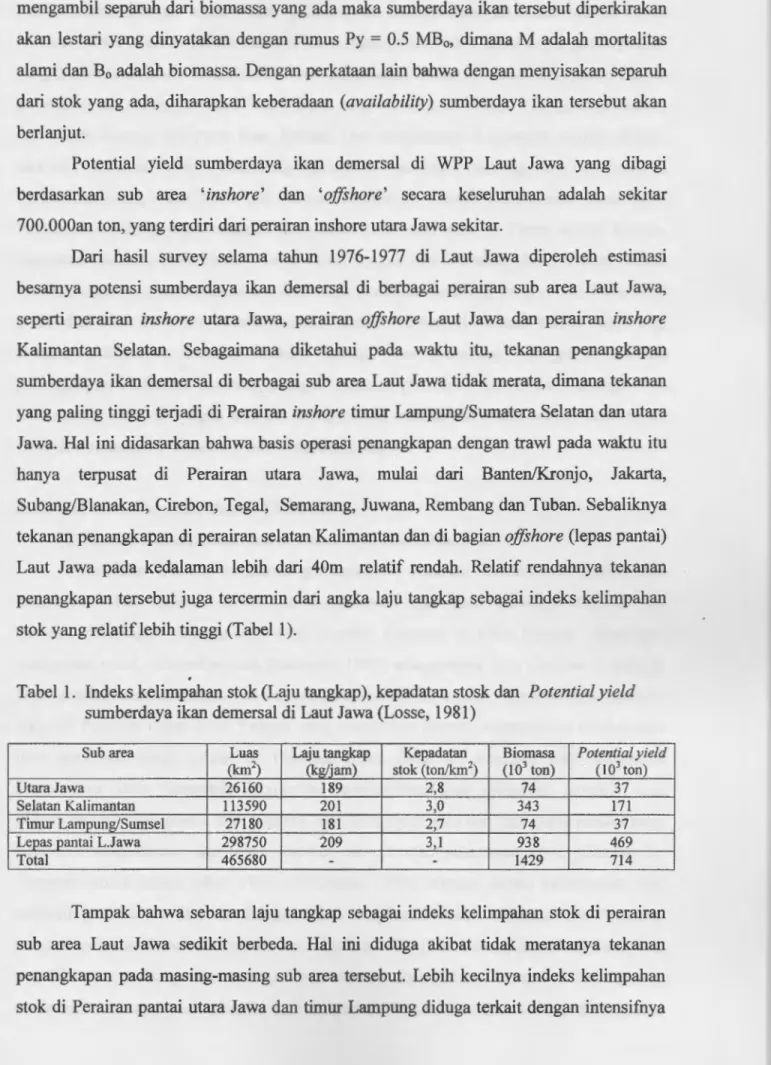

Potential yield sumberdaya ikan demersal di WPP Laut Jawa yang dibagi berdasarkan sub area 'inshore' dan 'offshore' secara keseluruhan adalah sekitar 700.000an ton, yang terdiri dari perairan inshore utara Jawa sekitar.

Dari hasil survey selama tahun 1976-1977 di Laut Jawa diperoleh estimasi besamya potensi sumberdaya ikan demersal di berbagai perairan sub area Laut Jawa, seperti perairan inshore utara Jawa, perairan offshore Laut Jawa dan perairan inshore Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui pada waktu itu, tekanan penangkapan sumberdaya ikan demersal di berbagai sub area Laut Jawa tidak merata, dimana tekanan yang paling tinggi terjadi di Perairan inshore timur Lampung/Sumatera Selatan dan utara Jawa. Hal ini didasarkan bahwa basis operasi penangkapan dengan trawl pada waktu itu hanya terpusat di Perairan utara Jawa, mulai dari Banten!Kronjo, Jakarta, Subang/Blanakan, Cirebon, Tegal, Semarang, Juwana, Rembang dan Tuban. Sebaliknya tekanan penangkapan di perairan selatan Kalimantan dan di bagian offshore (lepas pantai) Laut Jawa pada kedalaman lebih dari 40m relatif rendah. Relatif rendahnya tekanan penangkapan tersebut juga tercermin dari angka laju tangkap sebagai indeks kelimpahan stok yang relatif lebih tinggi (Tabel 1 ) .

.

Tabel 1. Indeks kelimpahan stok (Laju tangkap ), kepadatan stosk dan Potential yield

sumberdaya ikan demersal di Laut J awa (Losse, 1981)

Sub area Luas Laju tangkap Kepadatan Biomasa Potential yield

(km2) (kg/jam) stok (ton/km2) (103

ton) (103

ton)

Utara Jawa 26160 189 2,8 74 37

Selatan Kalimantan 113590 201 3,0 343 171

Timur Lampung/Sumsel 27180 181 2,7 74 37

Lepas pantai L.Jawa 298750 209 3,1 938 469

Total 465680 - - 1429 714

Tampak bahwa sebaran laju tangkap sebagai indeks kelimpahan stok di perairan sub area Laut Jawa sedikit berbeda. Hal ini diduga akibat tidak meratanya tekanan penangkapan pada masing-masing sub area tersebut. Lebih kecilnya indeks kelimpahan

kegiatan penangkapan di kawasan perairan itu. Sebagaimana diketahui bahwa kedua perairan tersebut telah secara bersama-sama dieksploitasi oleh kapal-kapal penangkapan yang berbasis di utara Jawa. Pantai timur Lampung/Sumatera Selatan merupakan daerah penangkapan (fishing ground) kapal-kapal yang berbasis di Kronjo (Tangerang/Banten) dan Muara Karang dan Pasar lkan, Jakarta. Dari pengamatan di lapangan sampai dengan saat ini pelabuhan Kronjo, Tangerang merupakan basis kapal cantrang yang beroperasi di Timur Lampung, Laut Jawa dan bahkan sampai ke selatan Kalimantan. Basis-basis Perikanan cantrang yang utama di utara Jawa mulai dari barat ke Timur adalah Kronjo, Blanakan (Subang-Jawa Barat), Tegal-Jawa Tengah dan Brondong-Jawa Timur. Selain itu masih ada sejumlah pendaratan ikan hasil perikanan cantrang yang relatif lebih kecil mulai dari barat ke timur sepanjang pantai utara Jawa seperti : Muara Sabak/Tangerang, Eretan, lndramayu, Losari, Brebes, Batang, dan Rembang. Tingginya tekanan

()

penangkapan Perikanan cantrang sebagai 'generasi penerus' trawl terse but diduga terus berlangsung sampai dengan saat ini, sebagaimana terbukti dari hasil survey pada tahun 2010 di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsasi, Tegal.

5.2.2 Sub Area Perairan Pantai Utara Jawa

(1) lndeks Kelimpahan Stok Sumberdaya Ikan Demersal

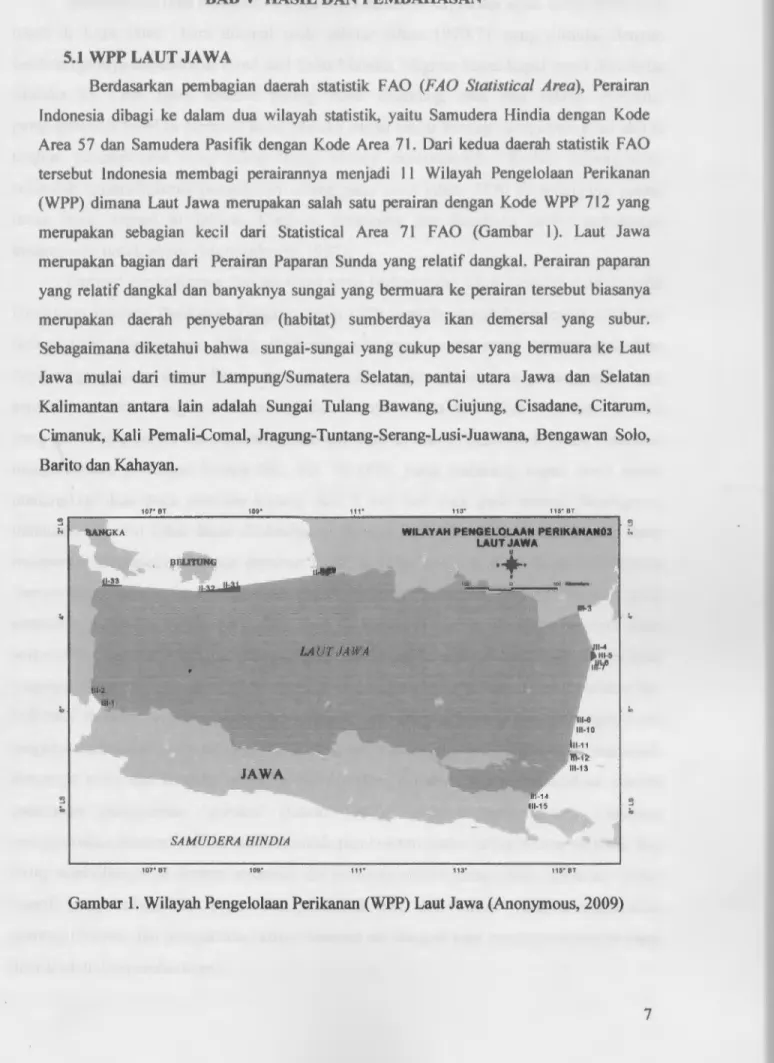

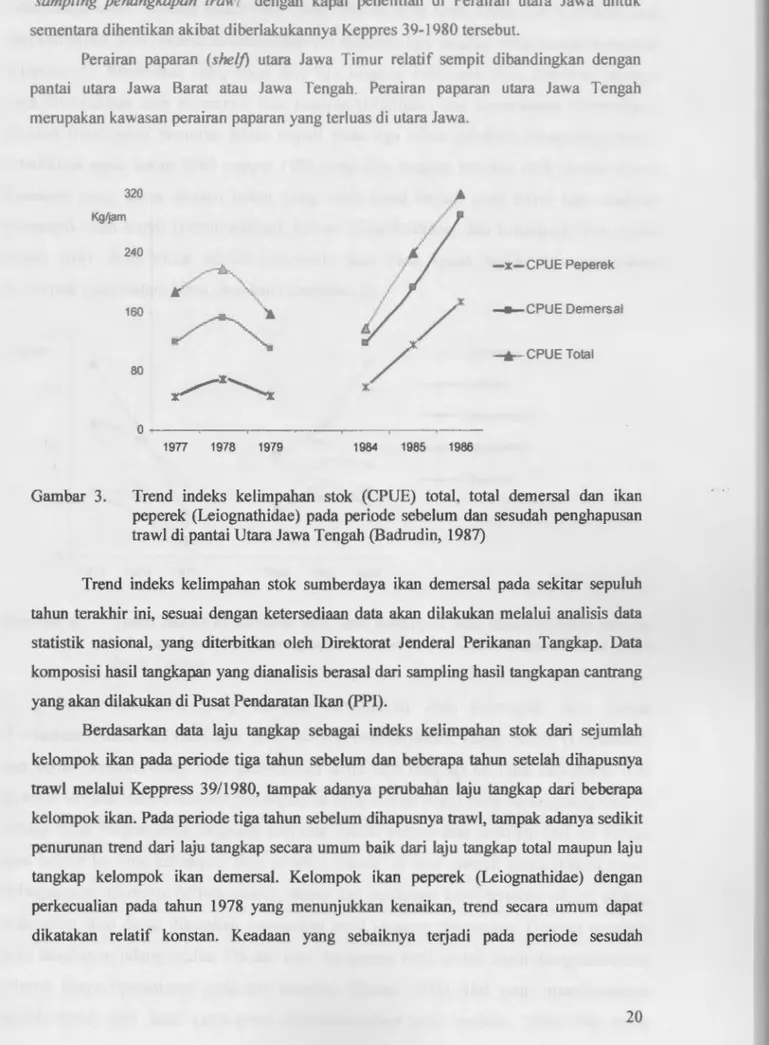

Gambaran tentang pengaruh penangkapan terhadap indeks kelimpahan stok sumberdaya ikan demersal di Perairan Utara Jawa Tengah pada tiga tahun sebelum dan sesudah pelarangan penggunaan trawl melalui Keppres 39-1980 tentang pelarangan penggunan trawl, dilaporkan oleh Badrudin (1987) sebagaimana pada Gambar 3

.

, berikut. Dari gambar tersebut tampak bahwa komunitas sumberdaya ikan yang tertangkap dengan trawl di Perairan Utara Jawa Tengah yang merupakan daerah penangkapan sumberdaya ikan demersal yang terluas di Perairan Utara Jawa di dominasi oleh kelompok sumberdaya ikan demersal. Komunitas sumberdaya ikan demersal tersebut juga didominasi oleh kelompok ikan peperek. Hal ini tampak jelas dari tiga kurva paralel yang terbentuk yang selama tiga tahun sebelum dan sesudah pelarangan trawl (Gambar 3). Tampak bahwa antara tahun 1978-1979, trend CPUE sebagai indeks kelimpahan stok cenderung menurun. Hal ini diduga akibat tingginya tekanan penangkapan terhadap sumberdaya ikan demersal tersebut. Antara tahun 1984-1986 menunjukkan kenaikan yang signifikan yang diduga karena rendahnya tekanan penangkapan sebagai akibat dilarang beroperasinya kapal penangkapan ikan dengan trawl. Antara tahun 1980-1983 kegiatan·sampling penangkapan trawt dcngan kapal pcnclitian di Pcrairan utara Jawa untuk

sementara dihentikan akibat diberlakukannya Keppres 19-1980 tersebut.

Perairan paparan (shelf) utara Jawa Timur relatif sempit dibandingkan dcngan pantai utara Jawa Barat atau Jawa Tengah. Perairan paparan utara Jawa fengah merupakan kawasan perairan paparan yang tcrluas di utara Jav•t'a.

320 Kg/Jam 240 160 80 x_,--x-...x

/X

./

0---~---~----r----~-- --1977 1978 1979 1984 1985 1986 -x-CPUE Peperek -+-CPUE Demersal _.,_ CPUE TotalGambar 3. Trend indeks kelimpahan stok (CPUE) total, total demersal dan ikan

peperek (Leiognathidae) pada peri ode sebelum dan sesudah penghapusan trawl di pantai Utara Jawa Tengah (Badrudin, 1987)

Trend indeks kelimpahan stok sumberdaya ikan demersal pada sekitar sepuluh tahun terakhir ini, sesuai dengan ketersediaan data akan dilakukan melalui analisis data statistik nasional, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Data komposisi basil tangkapan yang dianalisis berasal dari sampling basil tangkapan cantrang yang akan dilakukan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

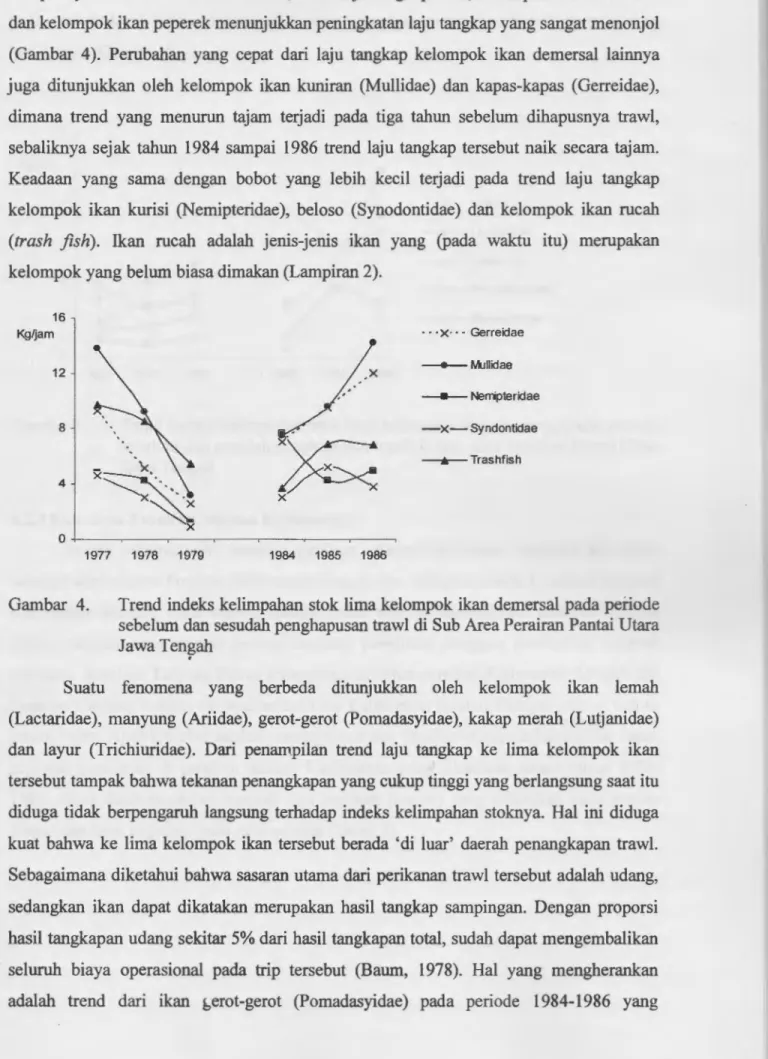

Berdasarkan data laju tangkap sebagai indeks kelimpahan stok dari sejumlah kelompok ikan pada periode tiga tahun sebelum dan beberapa tahun setelah dihapusnya trawl melalui Keppress 39/1980, tampak adanya perubahan laju tangkap dari beberapa kelompok ikan. Pada periode tiga tahun sebelum dihapusnya trawl, tampak adanya sedikit penurunan trend dari laju tangkap secara umum baik dari laju tangkap total maupun laju tangkap kelompok ikan demersal. Kelompok ikan peperek (Leiognathidae) dengan perkecualian pada tahun 1978 yang menunjukkan kenaikan, trend secara umum dapat

dihapusnya trawl. Setelah tahun 1984, baik laju tangkap total, kelompok ikan demersal dan kelompok ikan peperek menunjukkan peningkatan laju tangkap yang sangat menonjol (Gambar 4). Perubahan yang cepat dari laju tangkap kelompok ikan demersal lainnya juga ditunjukkan oleh kelompok ikan kuniran (Mullidae) dan kapas-kapas (Gerreidae), dimana trend yang menurun tajam terjadi pada tiga tahun sebelum dihapusnya trawl, sebaliknya sejak tahun 1984 sampai 1986 trend laju tangkap tersebut naik secara tajam. Keadaan yang sama dengan bobot yang lebih kecil terjadi pada trend laju tangkap kelompok ikan kurisi (Nemipteridae), beloso (Synodontidae) dan kelompok ikan rucah

(trash fish). Ikan rucah adalah jenis-jenis ikan yang (pada waktu itu) merupakan kelompok yang belum biasa dimakan (Lampiran 2).

16 Kg/jam 12 8 4

·~

X · · ·X··· Gerreidae/

~

--Mullidae - - Nenipteridae - x - Syndontidae ----.--- Trashfish 0 +---~--~---~-~----~--~---. 1977 1978 1979 1984 1985 1986Gambar 4. Trend indeks kelimpahan stok lima kelompok ikan demersal pada periode sebelum dan sesudah penghapusan trawl di Sub Area Perairan Pantai Utara

Jawa Ten~ah

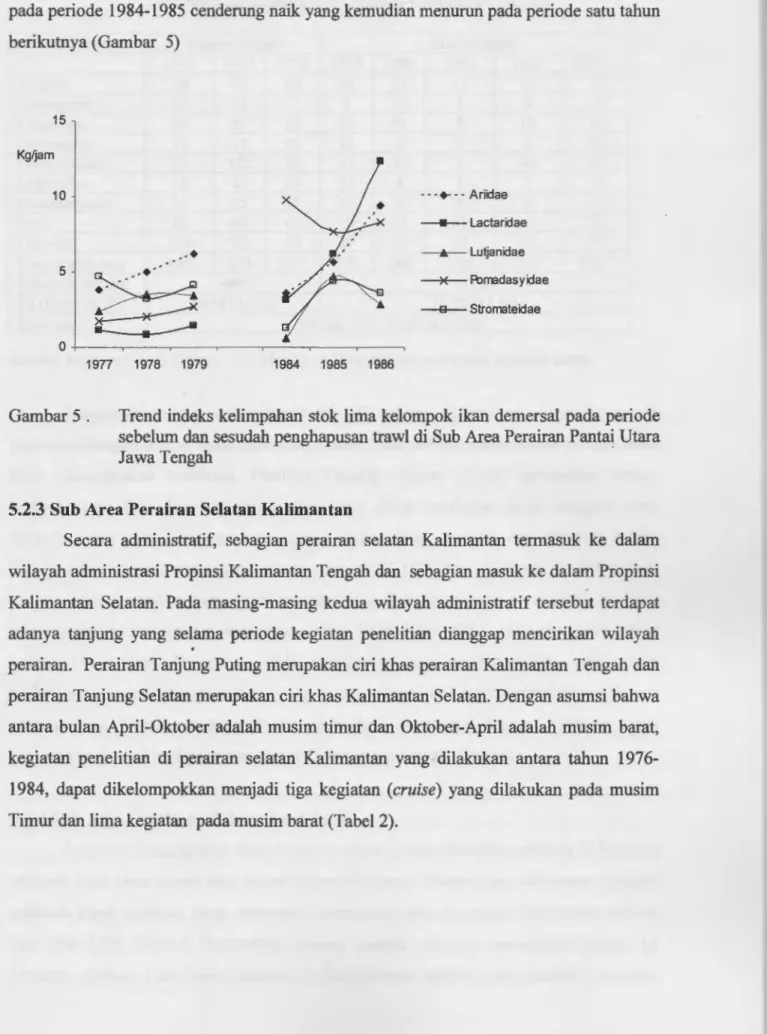

Suatu fenomena yang berbeda ditunjukkan oleh kelompok ikan lemah (Lactaridae), manyung (Ariidae), gerot-gerot (Pomadasyidae), kakap merah (Lutjanidae) dan layur (Trichiuridae ). Dari penampilan trend laju tangkap ke lima kelompok ikan tersebut tampak bahwa tekanan penangkapan yang cukup tinggi yang berlangsung saat itu diduga tidak berpengaruh langsung terhadap indeks kelimpahan stoknya. Hal ini diduga kuat bahwa ke lima kelompok ikan tersebut berada 'di luar' daerah penangkapan trawl. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran utama dari perikanan trawl tersebut adalah udang, sedangkan ikan dapat dikatakan merupakan hasil tangkap sampingan. Dengan proporsi hasil tangkapan udang sekitar 5% dari hasil tangkapan total, sudah dapat mengembalikan seluruh biaya operasional pada trip tersebut (Baum, 1978). Hal yang mengherankan adalah trend dari ikan t,erot-gerot (Pomadasyidae) pada peri ode 1984-1986 yang

cenderung menurun, sedangkan kakap merah (Lutjanidae) dan bawal putih (Stromateidae) pada periode 1984-1985 cenderung naik yang kemudian menurun pada periode satu tahun berikutnya (Gambar 5) 15 Kg/jam 10 5

~-

-

:~

~

~

~

0 +---r----r---.---.---.----.----1977 1978 1979 1984 1985 1986 -- -+---Ariidae --- Lactaridae - A - -Lutjanidae ~ Pomadasyidae ---s-StromateidaeGambar 5. Trend indeks kelimpahan stok lima kelompok ikan demersal pada periode sebelum dan sesudah penghapusan trawl di Sub Area Perairan Pantai Utara Jawa Tengah

5.2.3 Sub Area Perairan Selatan Kalimantan

Secara administratif, sebagian perairan selatan Kalimantan termasuk ke dalam wilayah administrasi Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagian masuk ke dalam Propinsi Kalimantan Selatan. Pada masing-masing kedua wilayah administratif tersebut terdapat adanya tanjung yang selama periode kegiatan penelitian dianggap mencirikan wilayah

.

perairan. Perairan Tanjung Puting merupakan ciri khas perairan Kalimantan Tengah dan perairan Tanjung Selatan merupakan ciri khas Kalimantan Selatan. Dengan asumsi bahwa antara bulan April-Oktober adalah musim timur dan Oktober-April adalah musim barat, kegiatan penelitian di perairan selatan Kalimantan yang dilakukan antara tahun 1976-1984, dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan (cruise) yang dilakukan pada musim Timur dan lima kegiatan pada musim barat (Tabel 2).Tabel2. Indeks kelimpahan stok jenis-jenis ikan demersal (kg/jam) di perairan Laut Jawa sub area Tanjung Selatan-Kalimantan Selatan

Jenis ikan Musim Timur Musim Barat

1976 1977 1979 1978 1980 1982 1983 1984 Ariidae 38 87 64 24 31 11 12 17 Carangidae 13 14 7 4 19 1 8 14 Clupeidae 56 30 35 22 41 8 10 13 Drepanidae 12 27 45 14 2 + 4 20 Leiognathidae 77 122 82 11 53 7 39 87 Lutjanidae 16 14 23 13 8 7 3 6 Pomadasyidae 15 25 32 14 20 6 6 11 Rays 25 66 41 19 31 43 + 37 Lain-lain 104 90 68 29 58 23 31 40

Total Catch rate 356 475 397 150 263 106 113 250 a)

Rata-rata musim 409 176

Sd (Koef.var.) 60,45 (15 %) 75,15 (43 %) Rata-rata: 264 (Sd: 137; Koef.var 52%2

Sumber: Badrudin (1985). Catatan : + = < 0,5 kg . a) Dilaksanakan pada musim peralihan Barat

Tingginya indeks kelimpahan stok di selatan Kalimantan tampaknya ada kaitannya dengan musim timur dan musim barat. Pada periode musim timur sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, Perairan Tanjung Selatan diduga merupakan tempat berlindungnya ikan demersal dari tekanan arus akibat hembusan angin tenggara yang terns menerus pada kecepatan yang tinggi. Sebagaimana tampak dari rata-rata indeks kelimpahan stok pada tiga tahun berturut-turut (1977, 1978 dan 1979) sekitar 409 kg/jam dengan koefisien variasi yang relatif rendah (15% ). Sebaliknya pada peri ode musim barat rata-rata indeks kelimpahan stok antara tahun 1978, 1980, 1982, 1983 dan 1984 hanya

.

sekitar 176 kg/jam. Tingginya indeks kelimpahan stok tersebut diduga masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini, yang diduga sebagai akibat relatif rendahnya tekanan panangkapan. Gambaran tersebut diperoleh dari wawancara dengan nakhoda kapal cantrang berbasis Tegal yang beroperasi di perairan selatan Kalimantan.

5.2.4 Sub Area Perairan offshore Laut Jawa

Kegiatan penangkapan ikan dengan cantrang yang dilakukan nelayan di Perairan offshore Laut Jawa secara rinci belum diperoleh sampel. Namun dari wawancara dengan nakhoda kapal cantrang yang 'mengaku' menangkap ikan di selatan Kalimantan tersirat dari data GPS (Global Positioning System) mereka temyata menangkap sampai ke Perairan offshore Laut Jawa (Gambar 2). Sebagaimana tampak pada gambar 2 tersebut

indeks kelimpahan stok di Perairan offshore cukup tinggi. Kondisi tersebut diduga masih tetap berlangsung sampai saat ini sebagaimana terbukti dari hasil tangkapan cantrang kecil dan cantrang besar yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Komposisi hasil tangkapan dan indeks kelimpahan stok dari kedua jenis cantrang (besar dan kecil) disajikan pada tabel berikut.

Tabel3. Persentase komposisi jenis hasil tangkapan utama cantrang di perairan offshore dan inshore (Sumber: Buku Bakul)

Offshore Inshore 2006 2008 2010 2009 Cantrang Arad (18) (4) (10) *) Priachantus spp. 11.5 27.2 21 Saurida spp) 9.6 24.1 Nemipterus spp 4.1 7.5 21 Leiognathidae 5.2 7.5 Upeneus spp 17.6 5.7 13.2 Nemipteridae 11.6 7.5

Scolopsis taeniopterus 22.1 12.7 9.2 P.longimanus 2.9 0.7

Scianidae 3.9 7.6 2.9 Upeneus sulphureus 5.5 0.8

Leioghnatus sp 3.2 0.6 3.7 Soleidae 2.4 0.4

P. lonf4imanus) 7.6 2.2 1.3 Pari (Dasyatidae) 2.9 2.9

Saurida spp) 3.6 0.6 2.1 Stolephorus spp) 3.1 4.2

Pari (Dasyiatis spp) 6.8 2.5 1 Scianidae) 3.1 5.6

Tetraodontidae) 1.4 0.3 4.9 Ikan campuran 15.2 14.0

Selar 0.5 0.2 3.1 Cumi cumi 22.5 2.0

Sardinella spp. 0 11 0 Son tong 3.9 4.3

Epinephelus spp) 0 3.8 0 Simping 0.4 8.5

Arius sp) 4.8 0.6 0.2 Udang 0.6 7.1

Abal istes stellaris) 1.4 2.4 1.3 Rajungan 1.7 1.7

Total% 88.5 85.2 84.9 Total% 90.5 91.4

Rata2 bu Ian an Rata2 bulanan

catch/kapal (Kg) 8113 8857 15471 catch/kapal (Kg) 66.8 71.1

*) Angka dalam kurung: Jumlah kapal sampel

Komposisi hasil tangkapan utama cantrang yang dioperasikan di peraian offshore dan inshore Laut Jawa tampak berbeda. Ini menunjukkan bahwa komunitas ikan demersal di Perairan inshore sudah berubah. Adanya perubahan komposisi jenis ikan merupakan hal yang biasa terjadi pada perikanan yang dieksploitasi, dimana penyebab utamanya adalah tingginya penangkapan. Sebagimana diketahui bahwa tiap jenis ikan mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap tekanan penangkapan. J enis ikan hasil tangkapan utama cantrang pada tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tertangkap dominan, antara lain adalah Priacanthus spp. (swanggi), Scolopsis taeniopterus (coklatan), Nemipterus spp.

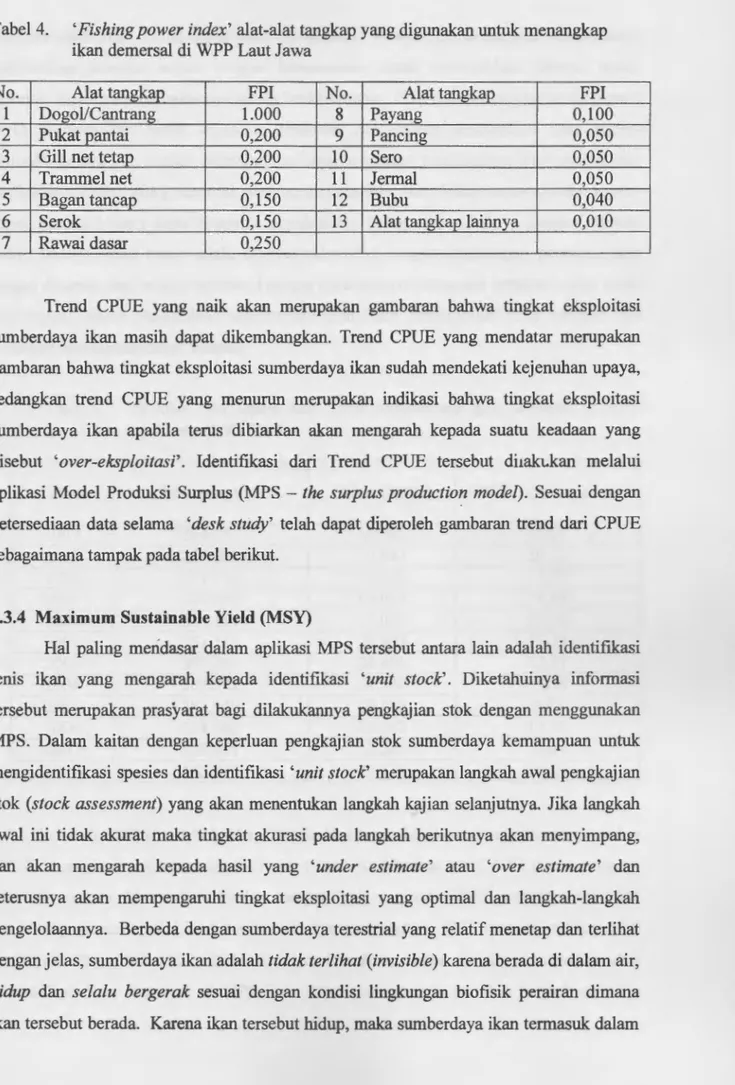

jenis ikan swanggi dan kurisi umumnya berukuran relatif besar dan ukuran tersebut tidak pernah dijumpai tertangkap di perairan inshore. Sampel ukuran panjang ikan swanggi dan kurisi yang diambil dari Pelabuhan Perikanan Pantai 1 egalsari dan ikan coklatan

(Scolopsis taeniopterus) dari Pangkalan Pendaratan lkan Blanakan dis~jikan pada gambar

berikut.

fl..ll.. IJ/Iitl.\'fll\ 'Ill

Gambar 6a. Contoh c;ebaran frekuensi panjang ikan swanggi. Priacanthus

tayenus (14-23 em) \.Ill/}{; 1'11'0/fo..\Hdlll :.o -ll

.

.

r:o lOOll L.:.OL 0 1 l.VL011.0i L l~Ul~l0 .. ~0l'.'!10..!20.!Sit.,!. l.t..!'.•V~• ... Ol'!)..!S·J-'t

Gambar 6b. Contoh sebaran frekuensi panjang ikan kurisi, Nemipterus hexodon

(9-29 em) Scolopsis taeniopterus

i

40~~

35 lL 30 25 20 I 15 ~~ 10 5 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~#~ L (em)Gambar 6e. Contoh sebaran frekuensi panjang ikan eoklatan, Scolopsis

taeniopterus (10-20.5 em)

Menurut Beck and Sudrajat (1978) jenis-jenis ikan tersebut di Laut Jawa merupakan tipe jenis ikan yang habitatnya berada di Perairan yang lebih dalam. Hasil tangkapan di perairan inshore sebagimana tercermin pada hasil tangkapan cantrang kecil dan arad tahun 2009 didominasi oleh kelompok ikan beloso (Saurida spp) dan ikan peperek (Leiognathidae). Kelompok ikan coklatan tidak tertangkap dengan arad di Perairan inshore, sebaliknya di perairan offshore tidak dijumpai adanya simping (scallops, Amusium spp), cumi-cumi (squids), sotong (cuttlefish) dan udang dalam hasil tangkapannya. Dari fenomena tersebut diduga terjadi perubahan komposisi komunitas sumberdaya ikan demersal di kawasan perairan pantai utara Jawa. Sebaliknya di perairan lepas pantai kondisi sumberdaya ikan diduga relatif stabil sejak beberapa tahun yang lalu akibat rendahnya tekanan kegiatan penangkapan ikan. Dari rata-rata bulanan hasil tangkapan arad/cantrang kecil yang jumlahnya sekitar 66,8 dan 71,1 kg, dapat dinyatakan bahwa sumberdaya ikan demersal di perairan inshore utara Jawa sudah dalam kondisi depleted, sebagimana telah terjadi terhadap sumberdaya ikan tuna sirip biru (southern bluejin tuna) di Samudera Hindia (Majkowski, 2007).

5.3 Analisis data 'Catch' dan 'Effort'

Berapa banyak ikan yang dapat ditangkap tanpa merusak stoknya?. Lebih tepatnya lagi, bagaimana kita dapat memanen biomasa ikan secara maksimum tanpa mengurangi prospek pemanfaatan sumberdaya ikan pada masa mendatang. Pertanyaan sederhana tersebut merupakan dasar bagi analisis produksi perikanan. Kegagalan dalam menjawab secara memadai telah menyumbang kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada masa lalu. Catch, Effort dan Catch Per-Unit of Effort (CPUE) adalah tiga besaran yang terkait satu sama lain. Jika dua dari tiga besaran tersebut diketahui maka besaran yang ketiga dapat dihitung. Ketiga besaran tersebut merupakan parameter dasar yang diperlukan dalam aplikasi Model Produksi Surplus (MPS - the Surplus Production Model) yang mengarah kepada estimasi titik 'maximum sustainable yield' (MSY). MPS adalah salah satu model pengkajian stok yang paling sederhana dan paling mudah dijelaskan dan diterima oleh para pengelola/administratur perikanan (Gulland, 1983). Pada awalnya model tersebut dikemukakan oleh Graham pada tahun 1935 (Pitcher and Hart, 1982). Pada tahun 1950-an aplikasi model tersebut lebih disempumakan lagi melalui dua buah paper yang disusun oleh Schaefer pada tahun 1954 dan tahun 1957 (Pitcher and Hart, 1982). Tanggapan atas dua paper tersebut dikemukakan oleh Pitcher and Hart (1982) melalui pemyataan ' ... the brilliant insight of Schaefer was that, by a mathematical trick the whole model could be expressed in terms directly useful to fishery managers, and at the same time it could be fitted using real data easily and routinely gathered by the same managers'. Dari paper Graham dan Schaefer terse but kemudian lahir konsep MSY (the maximum sustainable yield) yang kemudian menjadi konsep yang

.

dilembagakan (institutionalized) yang banyak diadopsi oleh dunia perikanan terutama di negara berkembang. Walaupun konsep tersebut disarankan agar supaya ditinggalkan (Larkin, 1977) namun konsep tersebut masih dapat dipakai terutama untuk menunjang dalam penyusunan 'fisheries management plan' (Pitcher and Hart, 1982).

Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa sumberdaya ikan merupakan suatu entity, tanpa memperhitungkan proses-proses yang sebenamya tidak sederhana yang menyebabkan terbentuknya entity tersebut. Model ini hanya memerlukan data catch dan effort, dua jenis data yang selama ini telah dikumpulkan dan dikenal sebagai statistik perikanan. Namun demikian, minimal perlu diketahui karakteristik sumberdaya ikan, perilaku-perilaku dan batas-batas ketahanan sumberdaya ikan tersebut terhadap tekanan penangkapan.

5.3.1 Sumberdaya lkan Demersal

Sumberdaya ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari siklus hidupnya berada di dasar atau sekitar dasar perairan. Sepuluh kelompok ikan demersal yang cukup dominan di Laut Jawa adalah peperek (Leiognathidae), kapas-kapas (Gerreidae ), kuniran (Mullidae ), manyung (Ariidae ), beloso (Synodontidae ), gulamah (Sciaenidae ), bawal putih (Stromateidae ), kurisi (N emipteridae ), kakap merah (Lutjanidae) dan gerot-gerot (Pomadasyidae). Selain ke sepuluh kelompok ikan tersebut beberapa jenis ikan lainnya yang kadang-kadang tertangkap dalam jumlah yang cukup ban yak adalah layur (Trichiuridae ), kerong-kerong (Theraponidae ), kerapu (Serranidae ), kurau (Polynemidae), kelompok ikan sebelah seperti Bothidae, Soleidae, Cynoglosidae dan Psettodidae (terutama Psettodes erumei). Jenis-jenis ikan demersal yang tertangkap di Laut Jawa antara lain disajikan pada Lampiran 1. Selain jenis ikan tersebut juga telah tertangkap sejumlah jenis-jenis ikan lain yang dikelompokkan sebagai 'trash fish', yaitu jenis-jenis ikan yang belum biasa dikonsumsi (Lampiran 2). Begitu beragamnya kelompok ikan demersal tersebut telah mengakibatkan beragamnya alat tangkap yang digunakan.

1) ldentifikasi J en is Ikan

lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya (UU No

.

. 31-2004) . Secara operasional penangkapan, sumber daya ikan dibagi ke dalam kelompok ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, udang dan biota lainnya. Secara geografis perairan Indonesia yang terletak di kawasan tropis, dengan Paparan Sunda dan Paparan Sahul yang subur, sangat kaya akan berbagai jenis ikan. Jenis ikan yang ada di perairan Indonesia merupakan gabungan dari berbagai jenis yang ada di kawasan perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (lndo-Pasifik).Munro (1957) menguraikan bahwa dokumentasi yang paling lengkap tentang jenis-jenis ikan dewasa ini terangkum dalam karya monumental "The Fishes of the Indo-Australian Archipelago" yang disusun dalam belasan volume oleh Profesor Max Weber dan Profesor L.F. de Beaufort, antara tahun 1913 sampai tahun 1953. Jauh sebelurnnya,