Laporan Mengenai

Tenaga Kerja Muda

Di Indonesia

data terbaru

Copyright © International Labour Office 2004 Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

Kantor Perburuhan Internasional, 2004

“Laporan Mengenai Tenaga Kerja Muda di Indonesia: data terbaru” Judul Bahasa Inggris: ”Youth Employment Report in Indonesia: an update” ISBN 92-2-016123-0

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan

Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin Lantai 22, Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia

Penganguran kaum muda adalah salah satu masalah serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini merupakan suatu tragedi bagi kaum muda, baik perempuan maupun laki-laki, serta bagi negara. Inipun merupakan pemborosan besar terhadap bakat dan kemampuan generasi baru.

Ada suatu kebutuhan untuk menemukan peluang baru bagi kaum muda Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif. Tanpa adanya peluang, akan banyak kaum muda yang tidak akan mampu mewujudkan potensi diri mereka.

Menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia, dibawah koordinasi Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian, pada 2002 telah mengajukan diri sebagai salah satu “negara percontohan” dari sepuluh negara didalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda. Hal ini diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda, melalui Keputusan Menteri, serta dirumuskannya Rencana Aksi Nasional mengenai Lapangan Kerja bagi Kaum Muda. Rencana Aksi ini disusun oleh Tim Koordinasi melalui melalui berbagai konsultasi dengan individu dan kelompok terkait dan diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Pemuda Internasional, 12 Agustus 2004.

Beberapa rekomendasi kebijakan pokok tercantum di dalam Rencana Aksi mencakup menciptakan pendidikan yang terjangkau kaum miskin, mengembangkan kerangka kerja kualifikasi nasional, serta memperkuat jejaring pendidikan keterampilan dan pusat pelatihan berkualitas, mengintegrasikan tujuan penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda ke dalam kebijakan makro ekonomi. Rekomendasi-rekomendasi inipun menjajaki peluang baru dalam sektor-sektor yang baru berkembang, menggalang aksi, mempermuda kaum muda untuk memulai dan menjalankan usaha, menggalang dukungan bagi sektor swasta atas wirausahawan muda, serta mengembangkan jaringan program dukungan antara pengusaha besar dan kecil.

Tentu saja ini merupakan suatu langkah penting dalam perumusan Rencana Aksi – namun ini baru merupakan langkah awal! Yang lebih penting lagi adalah komitmen pelaksanaan dan tekad untuk mengerahkan tenaga dan sumber daya dalam menerjemahkan “konsep yang baik ke dalam praktek nyata”. Hal ini akan memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat bisnis, organisasi pengusaha dan serikat pekerja, bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain. Inipun membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari kaum muda.

Publikasi terbaru ini dipersiapkan sebagai bagian dari kerjasama teknis dari Proyek tentang Mengatasi

Tantangan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia (INS/02/50M/NET) yang didanai Pemerintah

Belanda. Laporan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mengenai masalah ketenagakerjaan muda di Indonesia dan mendukung program-program yang mengatasi masalah ini. Laporan ini merevisi laporan sebelumnya mengenai Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia yang dipublikasikan tahun 2002. Laporan

Prakata

tersebut berupaya mengidentikasi dimensi-dimensi dan berbagai permasalahan tentang lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia dan merinci sejumlah kegiatan sebelumnya sebagai upaya mendapatkan masukan dan dukungan terhadap program aksi nasional tentang ketenagakerjaan muda.

Laporan terbaru ini adalah hasil kolaborasi antara ILO dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Laporan ini dibagi dalam tiga bab. Bab pertama memberikan gambaran terbaru situasi demografi orang muda di Indonesia, dan menyediakan data statistik yang berkaitan dengan populasi, pendidikan dan ketenagakerjaan kaum muda. Data menunjukkan besarnya tantangan lapangan kerja bagi kaum muda di Indonesia, termasuk dimensi jender. Bab kedua membahas masalah kemiskinan dan keterkaitannya dengan kaum muda. Keterlibatan ILO dalam proses Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia telah mengajarkan kita tentang kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja bagi kaum muda. Laporan ini menyoroti berbagai aspek mengenai kemiskinan kaum muda – pendapatan, akses atas pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan, kerentanan dan ketakberdayaan. Bab terakhir dari laporan ini menganalisa isu kewirausahaan muda, termasuk masalah yang dihadapi kaum muda dalam memulai dan memperluas usaha mereka.

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini, baik dari Universitas Indonesia maupun ILO. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Indonesia, dan seluruh mitra-mitranya dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik dan lebih besar bagi kaum muda Indonesia.

Alan Boulton Direktur

Kantor ILO Jakarta Oktober 2004

Ini merupakan Laporan Final dari LAPORAN MENGENAI TENAGA KERJA MUDA DI INDONESIA yang dikerjakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO).

Atas nama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan staf, kami menyampaikan penghargaan kami yang tertinggi kepada Organisasi Buruh Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini. Jakarta, Desember 2003

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

(LPEM FEUI)

Dr. Muh. Chatib Basri Wakil Direktur untuk

Kajian Ekonomi dan Kebijakan

Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel dan Figur iv

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Isi Laporan 2

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda di Indonesia 2

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda 2

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda 2

BAB 1.: GAMBARAN UMUM SITUASI DEMOGRAFIS KAUM MUDA

DI INDONESIA 4

Pendahuluan 4

Jumlah Penduduk Muda 4

Usia dan Jender 7

Pendidikan 10

Kelompok Etnis, Tempat Tinggal Dan Mobilitas 14

Tenaga Kerja Muda 19

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda 19

Rasio Tenaga Kerja Terhadap Populasi 21

Tenaga Kerja Menurut Status 23

Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan 25

Pengangguran 26

Pengangguran Menurut Jender 27

Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28

Persentase Kalangan Muda Pengangguran terhadap Jumlah Pengangguran

Secara Keseluruhan 30

Setengah Pengangguran 31

Upah Dan Gaji Tenaga Kerja Muda 34

Dampak-dampak Sosial Pengangguran Muda 36

Kesimpulan 38

BAB 2. KEMISKINAN DAN KAUM MUDA 40

Pendahuluan 40

Gambaran Umum Profil Kemiskinan Di Indonesia 41

Profil Kemiskinan Kaum Muda 46

Pendidikan 48

Pola Konsumsi 49

Rasio Tenaga Kerja Terhadap Orang Muda Miskin 50

Tenaga Kerja Berdasarkan Status Kerja 50

Tenaga Kerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan 52

Kesimpulan 53

BAB 3. KEWIRAUSAHAAN KAUM MUDA 54

Pendahuluan 54

Profil Kewirausahaan Kaum Muda 55

Daerah Pedesaan Dan Perkotaan 57

Jender 59

Pendidikan 60

Wiraswasta Berdasarkan Bidang Kerja 62

Tantangan Kewirausahaan Kaum Muda 64

Tabel 1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2000-2005 (di dalam ribuan orang) 5 Tabel 1.2. Persentase anak muda Indonesia dibandingkan dengan

Jumlah Penduduk secara Keseluruhan, 1971-2002 6

Tabel 1.3. Persentase Kaum Muda Indonesia berdasarkan Tempat dan Jender, 1971-2002 6 Tabel 1.4. Tingkat Partisipasi Kelompok Muda dan Dewasa di dalam

Angkatan Kerja 1971-2002 7

Figur 1.1. Persentase Populasi Kelompok Muda dari Populasi Total 9

Tabel 1.5. Distribusi Penduduk Indonesia berdasarkan Kelompok Usia

dan Jender 1971-2002 (%) 9

Tabel 1.6. Distribusi Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun)

berdasarkan Pendidikan yang Diraih 1971-2002 (%) 10

Tabel 1.7. Distribusi Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun)

berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Diraih serta Jender 1971-2002 11

Figur 1.2. Rasio Orang Muda yang Terdaftar di Sekolah

berdasarkan Tempat Tinggal, 1971-2002 12

Figur 1.3. Rasio Orang Muda yang Terdaftar di Sekolah Berdasarkan Jender, 1971-2002 13 Tabel 1.8 Distribusi Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun)

menurut Kelompok Etnis, 1980-2000 15

Figur 1.4. Persentase Populasi Kalangan Muda Indonesia (15-24 tahun)

berdasarkan Tempat, 1971-2002 15

Figur 1. 5. Tingkat Pertumbuhan Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun)

berdasarkan Tempat, 1971-2002 16

Tabel 1.9 Persentase Migrasi di Kalangan Muda Berdasarkan Status Migrasi, 1980-2000 17 Tabel 1.10 Persentase Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Status Migrasi,

1980-2000 18

Tabel 1.11 Persentase Alur Migrasi Seumur Hidup Antar Wilayah di Indonesia, 2000 18 Figur 1.6. Partisipasi di dalam Angkatan Kerja di Pedesaan menurut Kelompok Usia,

1971-2002 19 Figur 1.7. Partisipasi di dalam Angkatan Kerja di Perkotaan menurut Kelompok Usia,

1971-2002 20

Figur 1.8. Tingkat Partisipasi Kaum Muda (15-24 tahun) dalam Angkatan Kerja

menurut Jender, 1971-2000 21

Figur 1.9. Rasio tenaga Kerja Kalangan Muda (15-24 tahun) terhadap Populasi

menurut Jender, 1971-2002 22

Figur 1.10. Rasio tenaga Kerja Kalangan Muda (15-24 tahun) terhadap Populasi

menurut Lokasi, 1971-2002 22

Figur 1.11. Tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) menurut Status, 1971-2002 23

Figur 1.12. Persentase tenaga Kerja Dewasa (> 25 tahun) menurut Status, 1971-2002 24 Tabel 1.12 Persentase tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) menurut

Bidang Pekerjaan 1985-2002 25

Tabel 1.13 Distribusi tenaga Kerja Orang Dewasa (>24 tahun)

menurut Bidang Pekerjaan, 1985-2002 (%) 25

Figur 1.13. Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun) menurut Tempat, 1971-2002 26 Figur 1.14 Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun) menurut Jender, 1971-2002 27 Tabel 1.14 Persentase Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun)

menurut Tingkat Pendidikan, 1985-2002 28

Tabel 1.15 Persentase Tingkat Pengangguran Orang Dewasa (>24 tahun)

menurut Tingkat Pendidikan, 1985-2002 29

Figur 1.15. Persentase Pengangguran muda (15-24 tahun) terhadap

Total Pengangguran (>15 tahun), 1971-2002 30

Figur 1.16. Persentase setengah pengangguran terhadap total pekerja menurut usia,

1985-2002 32

Figur 1.17. Persentase setengah pengangguran terhadap total pekerja menurut Status,

1985-2002 32

Tabel 1.16. Persentase setengah pengangguran Muda (15-24 tahun) terhadap Jumlah

Keseluruhan Mereka yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 1985-2002 33 Tabel 1.17. Persentase tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) dan tenaga Kerja Dewasa

(>25 tahun) menurut Jumlah Upah/Gaji/Pendapatan Bulanan 35

Figur 1.18. Persentase Pasien Rawat Inap untuk Narkoba kaum muda Muda

berdasarkan Kelompok Usia, 1995-1998 36

Figur 1.19 Persentase Pemenjaraan Berdasarkan Kelompok Usia 37

Tabel 1.18. Kerugian Materi, Tindakan, Korban yang diakibatkan

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan untuk Indonesia (versi BPS), 1996-2002 41

Tabel 2.2. Indikator Kemiskinan untuk Indonesia, 1996-2002 42

Figur 2.1. Persentase Orang Miskin Berdasarkan Usia, 1996-2002 42

Tabel 2.3. Profil Orang Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia (%), 2002 43

Figur 2.2. Pengeluaran Rata-rata Bulanan Orang Miskin dan Tidak Miskin, 1996-2002 44 Tabel 2.4. Profil tenaga Kerja Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia (%), 2002 45

Figur 2.3. Jumlah Orang Muda Miskin dan Tidak Miskin, 1996-2002 46

Figur 2.3. Jumlah Orang Miskin Muda menurut Tempat, 1996-2002 47

Tabel 2.5. Persentase Orang Miskin Muda menurut Tempat dan Jender, 1996-2002 47

Figur 2.4. Persentase Orang Muda Miskin menurut Tingkat Pendidikan, 2002 48

Tabel 2.6. Persentase Orang Muda Miskin menurut Tempat dan Tingkat Pendidikan, 2002 48 Figur 2.5. Persentase Pengeluaran Rata-rata Bulanan untuk Orang Miskin Muda, 2002 49 Figur 2.6. Rasio tenaga Kerja terhadap Populasi untuk Orang Miskin menurut Tempat,

1996-2002 50

Tabel 2.7. Persentase Orang Muda Miskin menurut Status kerja dan Tempat, 2002 52 Tabel 2.8. Persentase Orang Muda Miskin menurut Bidang Pekerjaan, 1996-2002 52 Tabel 2.9. Persentase Orang Muda Miskin menurut Bidang Pekerjaan dan Tempat, 2002 52

Figur 3.1. Persentase Pekerja Wiraswasta, 1997-2002 55

Tabel 3.1. Persentase Pekerja menurut Status Kerja, 1997-2002 56

Tabel 3.2. Persentase Pekerja Wiraswastawan menurut Usia, 1997-2002 56

Figur 3.2. Jumlah Wiraswastawan Muda di Perkotaan-Pedesaan, 1997-2002 57

Figur 3.3. Komposisi Wiraswastawan Muda di Daerah Pedesaan, 2002 58

Figur 3.4. Komposisi Wiraswastawan Muda di Daerah Perkotaan, 2002 58

Figur 3.5. Persentase Wiraswastawan Muda menurut Bidang Kerja, 1997-2002 59

Figur 3.6. Persentase Wiraswastawan Muda menurut Pendidikan, 2002 60

Figur 3.7. Persentase Wiraswastawan Muda menurut Pendidikan dan Tempat, 2002 62 Tabel 3.3. Persentase Wiraswastawan Muda menurut Bidang Pekerjaan, 1997-2002 63 Figur 3.8. Persentase Wiraswastawan Muda menurut Bidang Kerja dan Tempat, 2002 63

Latar Belakang

Latar Belakang

Latar Belakang

Latar Belakang

Latar Belakang

Secara umum, kesempatan kerja dan pengangguran kaum muda sangat dipengaruhi berbagai variasi yang ada dalam pasar kerja dan kondisi perekonomian secara keseluruhan.1 Oleh karena itu, di masa-masa krisis seperti yang kini sedang dihadapi Indonesia, tenaga kerja muda yang paling terpukul karena rendahnya kemampuan adaptasi mereka terutama yang menyangkut keterampilan dan modal. Strategi-strategi yang diterapkan untuk menangani pengangguran harus mempertimbangkan suatu proses yang menyebabkan sejumlah kelompok penduduk lebih rentan terhadap pengangguran dibandingkan kelompok yang lain. Sangat penting menentukan pola-pola dan fitur-fitur tertentu mengenai tenaga kerja/ pengangguran muda di Indonesia, memahami kelompok-kelompok yang rentan tersebut, serta menciptakan cara-cara dan kesadaran untuk menangani mereka.

Laporan ILO tahun 2002 telah memberikan suatu gambaran yang baik mengenai kondisi tenaga kerja muda di Indonesia. Laporan ini akan semakin komprehensif apabila ia tidak hanya mencakup analisa statistik tetapi juga analisa yang berorientasi pada kebijakan. Penelitian yang telah dilakukan di sini akan memperbaharui data dan memperkaya analisa yang sudah ada di dalam laporan tersebut. Selain itu, terdapat dua hal yang ditambahkan untuk melengkapi laporan yang sudah ada, yakni analisa mengenai “Kemiskinan dan Kaum Muda” serta analisa mengenai “Kewirausahaan Kaum Muda”. Hal ini dikarenakan adanya dua kebijakan pemerintah yang akan mulai diterapkan di tahun-tahun mendatang yang berhubungan dengan dua permasalahan tersebut. Dengan demikian, upaya untuk mengaitkan tenaga kerja muda muda dengan kedua isu tersebut akan banyak menghemat sumber daya serta memberikan dampak yang lebih baik.2

Isi Laporan

Isi Laporan

Isi Laporan

Isi Laporan

Isi Laporan

Laporan ini akan didasarkan pada laporan ILO mengenai Kaum Muda dan Kesempatan Kerja di Indonesia, 2002. Pada dasarnya, isi laporan ini sama dengan yang sebelumnya, tapi laporan ini ditambah dengan pemutakhiran data dan masalah-masalah yang dihadapi. Bab Satu akan menjelaskan kondisi tenaga kerja muda; Bab Dua akan menggambarkan kondisi kaum muda dan kemiskinan; sedangkan bab terakhir akan memaparkan analisa mengenai kewirausahaan kaum muda.

Sebagian besar data yang digunakan untuk analisisi ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan dari sumber-sumber statistik lainnya yang dianggap

Pendahuluan

1 IOE Programme of Action on Youth Employment, Enhancing Youth Employment: Employers ’ Actions (Draft Programme) Geneva, June 1998.

2 Kertas kerja Soeprobo (2002) diterbitkan oleh ILO dan laporan ILO mengenai tenaga kerja muda di Kepulauan Solomon (2002) memberikan analisa lebih lengkap mengenai tenaga kerja muda. Akan tetapi, karena sasaran dari laporan ILO di Indonesia adalah pemerintah, hal-hal di dalam laporan dapat dipersingkat suapaya dapat dipahami oleh pemerintah atau masyarakat umum.

relevan dan terkini seperti PODES. Analisis ini juga mengikutsertakan analisis yang berorientasi pada berbagai persoalan dan kebijakan, dengan penekanan pada kemampuan kerja, kewirausahaan orang muda, kesetaraan jender, serta penciptaan lapangan kerja.

Isi draft laporan ini masih merupakan analisa awal dan kurang komprehensif. Akan tetapi laporan ini telah memberikan gambaran luas mengenai topik yang disebutkan di atas. Topik mengenai kewirausahaan di kalangan kaum muda belum tercakup di sini dan akan dipaparkan di dalam laporan akhir.

Topik-topik di dalam laporan ini secara mendetil dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda Di

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda Di

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda Di

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda Di

Bab 1: Gambaran Umum Situasi Demografis Kaum Muda Di

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Bab ini akan memperbarui data dan analisa statistik dengan menggunakan data statistik terkini yang sudah tersedia. Gambaran ini terbagi dalam:

• Populasi orang muda (berdasarkan jender, pendidikan, tempat, kelompok-kelompok etnis, tempat tinggal dan mobilitas)

• Indikator tenaga kerja muda (rasio partisipasi angkatan kerja muda, rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk, tenaga kerja berdasarkan status dan jenis pekerjaan, pengangguran – berdasarkan jender, pendidikan, perbandingan pengangguran di kalangan orang muda terhadap jumlah pengangguran secara keseluruhan, dan setengah pengangguran)

• Dampak sosial pengangguran kaum muda.

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda

Bab 2: Kemiskinan dan Kaum Muda

Bab ini akan menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kaum muda. Ruang lingkup analisis dalam bab ini mencakup:

• Suatu kerangka mengenai berbagai bentuk kemiskinan di kalangan orang muda, seperti konsumsi, kemiskinan berdasarkan pendapatan, kemampuan yang terbatas (kurangnya pendidikan dasar, tingkat kesehatan, dll.), kerentanan (adanya risiko bahwa kaum muda dapat dengan mudah keluar masuk dari dan ke jurang kemiskinan), dan ketidakberdayaan (pandangan bahwa orang muda miskin merasa tidak berdaya dan tidak mampu mempengaruhi keadaan-keadaan institusional, sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari serta masa depan mereka)

• Suatu profil nasional mengenai kemiskinan di kalangan orang muda (berdasarkan jender, lokasi pedesaan/perkotaan, berdasarkan pendapatan/konsumsi, dst.)

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda

Bab 3: Kewirausahaan Kaum Muda

Bab ini akan membuat suatu estimasi mengenai besarnya jumlah kaum muda yang bekerja secara swadaya atau bekerja di dalam usaha-usaha mikro; profil pengusaha (entrepreneur) muda; kegiatan bisnis yang mereka jalani, serta tantangan-tantangan utama yang mereka hadapi di dalam memulai dan membesarkan usaha mereka, termasuk akses untuk mendapatkan pelatihan, pendanaan, dukungan pelayanan, dan seterusnya.

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

Untuk memahami secara utuh situasi tenaga kerja muda di Indonesia, bab ini akan memaparkan informasi demografis dan ketenagakerjaan saat ini. Secara khusus akan ditinjau statistik jumlah penduduk usia muda, isu-isu pendidikan dan kesempatan kerja, migrasi serta dampak sosial pengangguran di kalangan kaum muda.

Jumlah Penduduk Muda

Jumlah Penduduk Muda

Jumlah Penduduk Muda

Jumlah Penduduk Muda

Jumlah Penduduk Muda

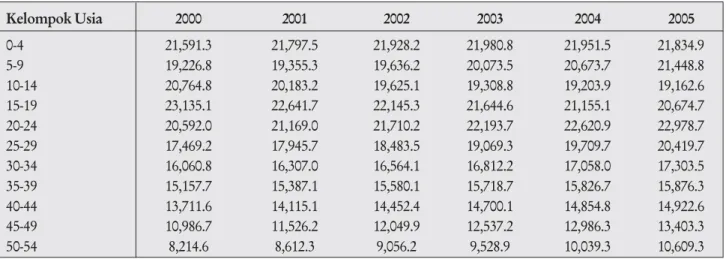

Kaum muda di Indonesia, seperti yang tercantum di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah mereka yang berada dalam kelompok usia 15-29 tahun. Akan tetapi, GBHN di dalam hal-hal dan berdasarkan alasan-alasan tertentu masih menganggap mereka yang berada di dalam kelompok usia 25-29 tahun sebagai orang muda. Berdasarkan pemahaman internasional, kelompok usia yang digunakan untuk mengklasifikasi orang muda adalah remaja (15-19) dan orang dewasa muda (20-24). Proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2000-2005 berdasarkan usia dapat kita lihat di Tabel 1.1. Secara jelas terlihat bahwa kelompok usia yang dominan dalam beberapa tahun mendatang adalah anak muda, yang terdiri dari remaja (15-19) dan orang dewasa muda (20-24). Estimasi jumlah orang di tiap kelompok usia tersebut sekitar 20 juta dan 22 juta untuk tahun 2005. Angka ini mewakili hampir 20 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Tabel 1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2000-2005 (di dalam ribuan orang)

Kelompok Usia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0-4 21,591.3 21,797.5 21,928.2 21,980.8 21,951.5 21,834.9 5-9 19,226.8 19,355.3 19,636.2 20,073.5 20,673.7 21,448.8 10-14 20,764.8 20,183.2 19,625.1 19,308.8 19,203.9 19,162.6 15-19 23,135.1 22,641.7 22,145.3 21,644.6 21,155.1 20,674.7 20-24 20,592.0 21,169.0 21,710.2 22,193.7 22,620.9 22,978.7 25-29 17,469.2 17,945.7 18,483.5 19,069.3 19,709.7 20,419.7 30-34 16,060.8 16,307.0 16,564.1 16,812.2 17,058.0 17,303.5 35-39 15,157.7 15,387.1 15,580.1 15,718.7 15,826.7 15,876.3 40-44 13,711.6 14,115.1 14,452.4 14,700.1 14,854.8 14,922.6 45-49 10,986.7 11,526.2 12,049.9 12,537.2 12,986.3 13,403.3 50-54 8,214.6 8,612.3 9,056.2 9,528.9 10,039.3 10,609.3

Bab 1

Gambaran umum situasi

demografis kaum muda di

Indonesia

Jumlah Keseluruhan

Populasi 15-19 tahun Usia 15-19 DibandingkanPersentase Kelompok Jumlah Penduduk

Jumlah Keseluruhan

Populasi 20-24 tahun Persentase KelompokUsia 20-24 Dibandingkan Jumlah Penduduk 55-59 6,719.4 6,923.7 7,140.3 7,352.4 7,562.1 7,785.0 60-64 5,748.7 5,898.1 6,026.6 6,114.7 6,160.3 6,188.2 65-69 4,483.6 4,685.7 4,855.3 4,972.0 5,035.5 5,059.9 70-74 2,838.2 2,975.9 3,131.8 3,300.6 3,455.7 3,660.9 75+ 2,845.8 3,055.3 3,227.7 3,340.2 3,388.5 3,386.3 Total 209,546.3 212,578.8 215,612.9 218,647.7 221,682.0 224,714.7 Sumber: Biro Pusat Statistik

Berikut ini merupakan kondisi deskriptif dari kondisi demografis anak muda di Indonesia. Data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, Survei Jumlah Penduduk tahun 1976, 1985 dan 1995, Survei Angkatan Kerja Nasional 2001 dan 2002 serta Survei Sosial Ekonomi Nasional 2002.

Pada tahun 2002, kaum muda, jumlah penduduk yang berada di dalam kelompok usia 15-19 tahun mewakili 9,3 persen dan kelompok usia 20-24 tahun mewakili 8,5 persen dari jumlak penduduk secara keseluruhan. Dengan demikian, jumlah penduduk muda merupakan sekitar 17,8 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Persentase anak muda berusia di antara 15-19 tahun dan 20-24 tahun lebih kecil dibandingkan dengan persentase yang sama pada tahun 2000 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Persentase Anak Muda Indonesia dibandingkan dengan Jumlah Penduduk secara Keseluruhan, 1971-2002 Periode 1971 11,325,493 9.6 8,031,271 6.8 1976 13,530,231 10.7 9,882,024 7.8 1980 15,283,235 10.4 13,000,959 8.9 1985 16,566,970 10.1 14,287,657 8.7 1990 18,926,983 10.6 16,128,362 9.0 1995 20,279,390 10.4 17,150,776 8.8 2000 21,149,517 10.5 19,258,101 9.6 2001 19,992,790 9,4 18,036,033 8.5 2002 20,036,828 9.3 18,392,782 8.5

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000 Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; Sakernas 2001, 2002

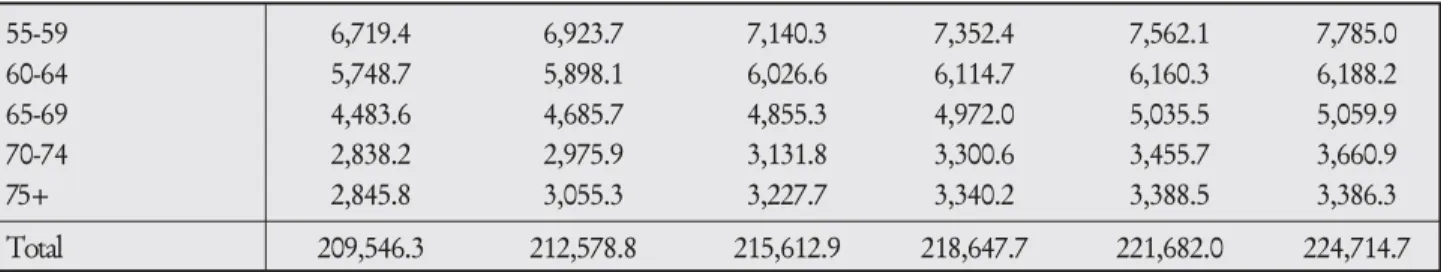

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2002, persentase laki-laki muda yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 48,2 persen. Terjadi peningkatan yang tajam jumlah laki-laki muda yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan di wilayah yang sama. Peningkatan proporsi jumlah laki-laki muda ini sangat menakjubkan dan hingga kini jumlahnya telah berlipat ganda sejak tahun 1971, sebaliknya jumlah perempuan muda di wilayah perkotaan telah berkurang 23 persen selama 30 tahun terakhir. Di wilayah pedesaan, proporsi laki-laki muda dan perempuan (berusia 15-24 tahun) sejak tahun 1971 sampai dengan 2002 relatif sama. Selama periode ini, persentase perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Tingkat Partisipasi dalam Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Periode Tingkat Partisipasi dalam Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Kelompok Muda (15-24) Dewasa (>25)

Tabel 1.3. Distribusi Kaum Muda Indonesia berdasarkan Tempat Tinggal dan Jender, 1971-2002 (%)

Kelompok Tempat Jender 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

15-19 tahun Kota Laki-laki 49.6 48.3 48.6 49.1 48.4 49.3 49.0 NA NA Wanita 50.4 51.7 51.4 50.9 51.6 50.7 51.0 NA NA Desa Laki-laki 49.3 48.8 49.4 50.9 51.3 51.6 51.5 NA NA Wanita 50.7 51.2 50.6 49.1 48.7 48.4 48.5 NA NA 20-24 Tahun Kota Laki-laki 33.8 50.1 4s9.1 46.9 48.4 47.5 48.2 NA NA Wanita 66.2 49.9 50.9 53.1 51.6 52.5 51.8 NA NA Desa Laki-laki 43.7 47.7 44.8 43.6 46.2 46.4 47.7 NA NA Wanita 56.3 52.3 55.2 56.4 53.8 53.6 52.3 NA NA Total Kota Laki-laki 25.0 22.2 27.1 31.9 36.6 41.5 46.8 48.3 48.2 (15-24 Tahun) Wanita 75.0 77.8 72.9 68.1 63.4 58.5 53.2 51.7 51.8 Desa Laki-laki 45.5 48.5 47.7 47.7 48.8 48.9 49.2 48.7 49.7

Wanita 54.5 51.5 52.3 52.3 51.2 51.1 50.8 51.3 50.3

- not stated in National Labor Forces Survey of 2001, 2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; Sakernas 2001, 2002

Pada tahun 2000, tingkat partisipasi angkatan kerja di anak muda (15-24 tahun) lebih rendah dibandingkan orang dewasa (>25 tahun). Akan tetapi tingkat pengangguran kaum muda lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan sebagian dari mereka yang berada di dalam kelompok 15-24 tahun sedang berada di bangku sekolah. Karena itu, mereka tidak menjadi bagian dari angkatan kerja (Tabel 1.4).

Tabel 1.4. Tingkat Partisipasi Kelompok Muda dan Dewasa di dalam Angkatan Kerja 1971-2002 (%)

1971 46.8 11.9 63.7 7.1 1976 60.6 4.8 73.8 0.7 1980 46.3 3.5 63.4 1.0 1985 46.3 6.9 69.2 0.8 1990 49.9 8.6 69.0 1.2 1995 53.8 20.0 70.1 2.9 2000 51.8 19.9 73.7 2.5 2002 53.86 27.93 72.6 4.2

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; dan Sakernas Tahun 2002.

Untuk mencermati lebih jauh populasi kelompok muda di Indonesia, bagian berikut ini memberikan gambaran mengenai kelompok-kelompok usia, kondisi-kondisi jender, pendidikan, etnisitas dan mobilitas selama 30 tahun terakhir.

Usia dan Jender Usia dan Jender Usia dan Jender Usia dan Jender Usia dan Jender

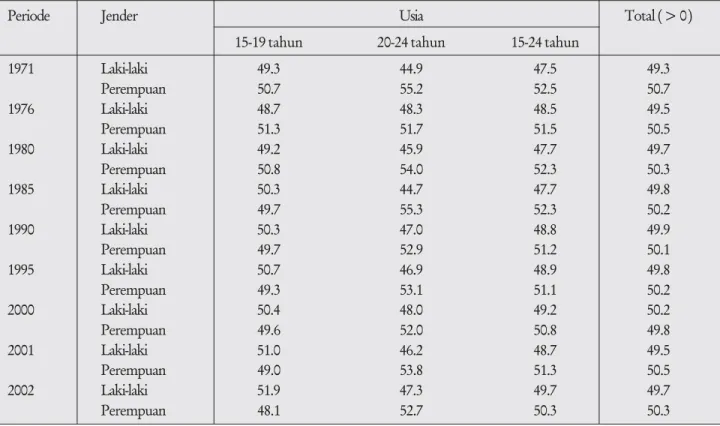

Selama 30 tahun terakhir, proporsi populasi kelompok muda di Indonesia, baik remaja (15-19 tahun) maupun orang dewasa muda (20-24 tahun), telah meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini seperti yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang di mana populasi kelompok muda (15-24 tahun) pada umumnya merupakan bagian yang besar dari jumlah penduduk. Data mengenai Indonesia mengkonfirmasikan adanya dominasi kelompok muda dengan jumlah yang mencapai sekitar 18 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Dengan demikian, perhatian khusus perlu diberikan karena populasi inilah yang diharapkan menjadi masa depan bangsa di dalam bidang sumber daya manusia. Di bawah ini merupakan pemaparan grafis mengenai persentase populasi kelompok muda dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Figur 1.1. Persentase Populasi Kelompok Muda dari Populasi Total

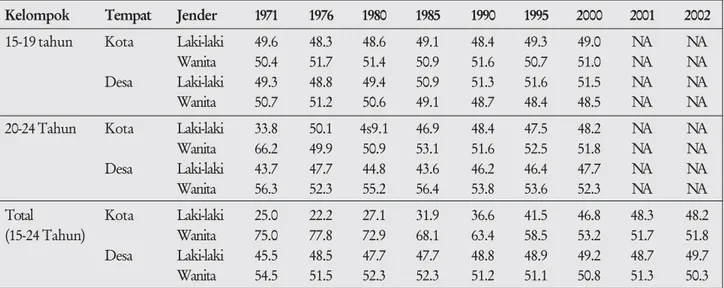

Selama 30 tahun terakhir, jumlah perempuan muda di Indonesia sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Dalam kurun waktu 1971-2002 terlihat bahwa proporsi jumlah perempuan selalu lebih besar dari laki-laki di setiap kelompok usia. Akan tetapi pada tahun 2002 proporsi jumlah perempuan berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pengecualian pada kelompok usia 15-19 tahun di mana dominasi perempuan dari tahun 1971 sampai 1980 digantikan laki-laki pada periode 1985 – 2002 (Tabel 1.5). 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % 15-19 20-24 15-24

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995: dan Sakernas Tahun 2001, 2002.

Tabel 1.5. Distribusi Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia dan Jender 1971-2002 (%)

Periode Jender Usia Total ( > 0 )

15-19 tahun 20-24 tahun 15-24 tahun

1971 Laki-laki 49.3 44.9 47.5 49.3 Perempuan 50.7 55.2 52.5 50.7 1976 Laki-laki 48.7 48.3 48.5 49.5 Perempuan 51.3 51.7 51.5 50.5 1980 Laki-laki 49.2 45.9 47.7 49.7 Perempuan 50.8 54.0 52.3 50.3 1985 Laki-laki 50.3 44.7 47.7 49.8 Perempuan 49.7 55.3 52.3 50.2 1990 Laki-laki 50.3 47.0 48.8 49.9 Perempuan 49.7 52.9 51.2 50.1 1995 Laki-laki 50.7 46.9 48.9 49.8 Perempuan 49.3 53.1 51.1 50.2 2000 Laki-laki 50.4 48.0 49.2 50.2 Perempuan 49.6 52.0 50.8 49.8 2001 Laki-laki 51.0 46.2 48.7 49.5 Perempuan 49.0 53.8 51.3 50.5 2002 Laki-laki 51.9 47.3 49.7 49.7 Perempuan 48.1 52.7 50.3 50.3

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; dan Sakernas Tahun 2001, 2002.

Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan

Dalam tiga dekade terakhir terjadi penurunan yang signifikan persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Di daerah perkotaan, jumlahnya turun dari 8,3 persen pada tahun 1971 menjadi tinggal 0,4 persen pada tahun 2002 di daerah-daerah perkotaan dan dari 24,2 persen menjadi hanya 1,5 persen di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, penurunan tersebut dapat dilihat dari mereka yang masuk kategori “Tidak Tamat Sekolah Dasar” dan “Sekolah Dasar”, sedangkan di daerah pedesaan penurunan ini hanya dapat dilihat dari mereka dengan, masuk kelompok “Tidak Tamat Sekolah Dasar”. Di lain pihak, terdapat peningkatan jumlah mereka yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yakni sekolah menengah pertama dan yang di atasnya lagi di perkotaan, serta di sekolah dasar dan yang di atasnya lagi di pedesaan (Tabel 1.6).

Lebih jauh lagi, tabel yang sama menunjukan perbedaan-perbedaan proporsi di masing-masing level pendidikan yang diperoleh kelompok muda di wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2002, mayoritas orang muda di wilayah pedesaan telah menempuh sekolah dasar (42,8 persen), sekolah menengah pertama (34,9 persen) dan sekolah menengah atas (12,6 persen), sedangkan untuk wilayah perkotaan sebagian besar telah menempuh sekolah menengah pertama (39,0 persen), sekolah menengah atas (34,9 persen) dan sekolah dasar (20,4 persen). Selama periode 1971-2002, proporsi orang muda yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, proporsi mereka yang sama sekali tidak sekolah di antara orang muda perkotaan sudah turun pesat, yakni dari 24,2 persen pada tahun 1971 menjadi hanya 1,5 persen pada tahun 2002.

Tabel 1.6. Distribusi Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun) berdasarkan Pendidikan yang Diraih 1971-2002 (%) Periode Tempat Pendidikan yang Dicapai

Tidak Tidak Tamat SD SMP SMU Perguruan

Sekolah SD Tinggi 1971 Perkotaan 8.2 20.8 35.8 22.8 11.4 0.9 Pedesaan 24.2 35.7 31.8 6.4 1.8 0.0 1976 Perkotaan 7.7 39.2 24.2 13.2 15.2 0.6 Pedesaan 18.8 52.1 23.1 3.5 2.5 0.0 1980 Perkotaan -* 15.8 30.0 36.6 16.2 1.4 Pedesaan -* 30.7 39.9 26.1 2.9 0.3 1985 Perkotaan 2.4 13.5 31.3 31.1 21.0 0.6 Pedesaan 7.7 29.2 42.3 15.0 5.6 0.2 1990 Perkotaan 1.4 7.9 28.1 34.1 27.3 1.3 Pedesaan 4.9 19.8 46.1 19.9 9.0 0.3 1995 Perkotaan 0.7 5.3 26.6 35.0 30.3 2.1 Pedesaan 2.5 14.3 48.3 24.3 10.3 0.4 2000 Perkotaan 0.5 3.1 22.1 37.9 34.3 2.3 Pedesaan 1.6 7.7 44.5 33.1 12.6 0.5 2001 Perkotaan 0.4 3.2 20.5 37.6 35.7 1.6 Pedesaan 1.4 8.0 43.3 34.6 12.2 0.4 2002 Perkotaan 0.4 2.9 20.4 39.0 34.9 2.5 Pedesaan 1.5 7.6 42.8 34.9 12.6 0.5

-* Publikasi BPS mengenai Sensus Penduduk tahun 1980, tidak termasuk data untuk kategori tersebut. Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; Sakernas Tahun 2001, 2002

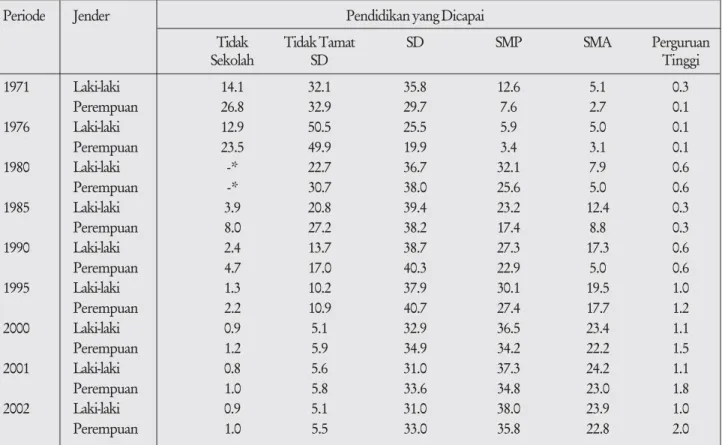

Ketika dipilah berdasarkan jender, tingkat pencapaian pendidikan kaum muda menunjukkan perbaikan yang cukup berarti dan hal ini bisa dilihat dari penurunan jumlah baik laki-laki maupun perempuan muda pada kelompok tingkat pendidikan paling bawah (tidak sekolah atau tidak tamat sekolah dasar) dalam tiga dekade terakhir. Proporsi laki-laki muda yang “tidak sekolah” dan “tidak tamat SD” pada tahun 1971 masing-masing masih 14,1 persen dan 32,1 persen. Tapi, pada tahun 2002, untuk dua kategori tersebut, angkanya tinggal 0,9 persen dan 5,1 persen. Pada kurun waktu yang sama, perempuan muda yang tidak sekolah turun dari 26,9 persen menjadi hanya satu persen, sementara perempuan muda yang tidak tamat SD turun dari 32,9 persen pada tahun 1971 menjadi tinggal 5,5 persen pada tahun 2002.

Dari data tersebut terlihat bahwa pencapaian perempuan muda dalam bidang pendidikan lebih baik dibandingkan laki-laki muda. Jumlah perempuan muda yang berhasil menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama secara drastis bertambah 28,2 persen dalam 30 tahun terakhir (7,6 persen pada tahun 1971 dan 35,8 persen pada tahun 2002). Jumlah perempuan yang mampu menamatkan Sekolah Menengah Atas meningkat 20,1 persen (2,7 persen pada 1971 dan 22,8 persen pada 2002). Sedangkan pada kelompok laki-laki muda, jumlah yang mampu menamatkan SMP meningkat 25,4 persen (12,6 persen pada tahun 1971 dan 38,0 persen pada tahun 2002) dan mereka yang menamatkan Sekolah Menengah Atas meningkat dari 5,1 persen pada tahun 1971 menjadi 23,9 persen pada tahun 2002. Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2002, persentase perempuan yang mencapai tingkat perguruan tinggi (dua persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (satu persen) (Tabel 1.7).

Tabel 1.7. Distribusi Populasi Kalangan Muda (15-24 tahun) berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Diraih serta Jender 1971-2002 (%)

Periode Jender Pendidikan yang Dicapai

Tidak Tidak Tamat SD SMP SMA Perguruan

Sekolah SD Tinggi 1971 Laki-laki 14.1 32.1 35.8 12.6 5.1 0.3 Perempuan 26.8 32.9 29.7 7.6 2.7 0.1 1976 Laki-laki 12.9 50.5 25.5 5.9 5.0 0.1 Perempuan 23.5 49.9 19.9 3.4 3.1 0.1 1980 Laki-laki -* 22.7 36.7 32.1 7.9 0.6 Perempuan -* 30.7 38.0 25.6 5.0 0.6 1985 Laki-laki 3.9 20.8 39.4 23.2 12.4 0.3 Perempuan 8.0 27.2 38.2 17.4 8.8 0.3 1990 Laki-laki 2.4 13.7 38.7 27.3 17.3 0.6 Perempuan 4.7 17.0 40.3 22.9 5.0 0.6 1995 Laki-laki 1.3 10.2 37.9 30.1 19.5 1.0 Perempuan 2.2 10.9 40.7 27.4 17.7 1.2 2000 Laki-laki 0.9 5.1 32.9 36.5 23.4 1.1 Perempuan 1.2 5.9 34.9 34.2 22.2 1.5 2001 Laki-laki 0.8 5.6 31.0 37.3 24.2 1.1 Perempuan 1.0 5.8 33.6 34.8 23.0 1.8 2002 Laki-laki 0.9 5.1 31.0 38.0 23.9 1.0 Perempuan 1.0 5.5 33.0 35.8 22.8 2.0

-* Publikasi BPS mengenai Sensus Penduduk tahun 1980, tidak termasuk data untuk kategori tersebut. Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; Sakernas Tahun 2001, 2002

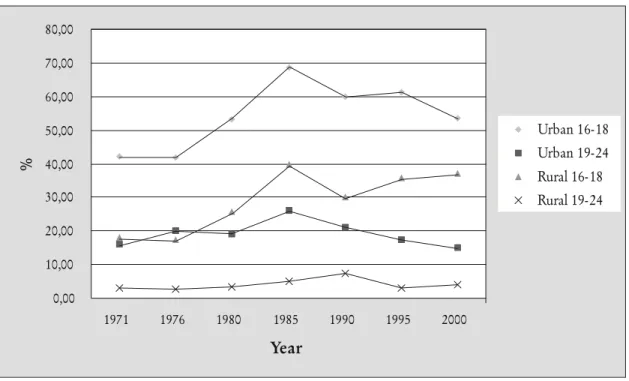

Aspek lain yang penting dalam penelitian mengenai pendidikan kaum muda adalah rasio kaum muda yang terdaftar di sekolah, yakni persentase populasi kaum muda yang duduk di bangku sekolah berdasarkan pembagian usia sekolah. Di daerah perkotaan, rasio anak muda yang terdaftar di sekolah untuk kelompok usia setingkat sekolah menengah atas (16-18 tahun) telah meningkat dari 40 persen menjadi sekitar 55 persen dari populasi tersebut dalam kurun waktu 1971-2000. Meski angka tersebut lebih rendah untuk daerah pedesaan (rasio orang yang terdaftar di sekolah tidak sampai 40 persen), hal itu tetap menunjukkan adanya perbaikan selama 20 tahun terakhir (Angka 1.2).

Secara umum terlihat adanya jurang yang lebar antara rasio anak muda yang terdaftar di sekolah di wilayah pedesaan dan perkotaan untuk kelompok usia sekolah menengah atas (SMA) dan kelompok usia perguruan tinggi. Jurang yang lebar ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas sekolah dan pendapatan yang rendah di daerah pedesaan. Bila seorang pemuda di daerah pedesaan ingin mendapatkan ijazah SMA atau perguruan tinggi, mereka harus bermigrasi ke daerah perkotaan. Dengan demikian, mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk sekolah serta biaya hidup. Hanya orang kaya di kawasan pedesaan yang mampu mendapatkan ijazah SMA atau perguruan tinggi.

Figur 1.2. Rasio Orang Muda yang Terdaftar di Sekolah Berdasarkan Tempat Tinggal, 1971-2002

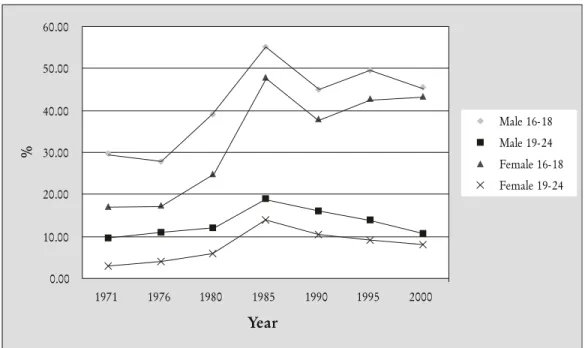

Mengacu pada permasalahan jender, tampak jelas bahwa jurang pemisah antara rasio kelompok laki-laki dan perempuan yang terdaftar di sekolah semakin mengecil. Dapat dikatakan bahwa upaya menyetarakan pendidikan untuk laki-laki dan perempuan telah menunjukkan hasil. Namun demikian, mengecilnya jurang pemisah ini (antara rasio laki-laki dan perempuan yang terdaftar di sekolah) tidak terlihat jika soal ini dilihat dari perspektif perkotaan-pedesaan, di mana masih ada jurang pemisah yang lebar.

Ada pendapat bahwa meningkatnya jumlah kaum muda perempuan terdidik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi atau tidak. Peluang kaum muda perempuan ikut dalam pasar tenaga kerja juga terlihat di dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di mana dikatakan bahwa alasan terjadinya fenomena ini adalah semakin diterimanya pekerja perempuan di daerah-daerah perkotaan (Tirtosudarmo, 1994).

Di lain pihak, data yang ada juga mengindikasikan bahwa rasio kaum laki-laki dan perempuan muda yang terdaftar di sekolah yang tertinggi hanya mencapai 40- 50 persen (1985 dan 1995 untuk kelompok usia 16-18 tahun) (Angka 1.3). Angka untuk kelompok usia 19-24 jauh lebih rendah, tidak pernah mencapai 20 persen dalam 30 tahun terakhir. Meski pendidikan untuk kalangan muda cenderung setara dalam hal jender, kesetaraan ini tampaknya tidak terjadi dalam hal kewilayahan (perkotaan maupun pedesaan). 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 Year % Urban 16-18 Urban 19-24 Rural 16-18 Rural 19-24

Sumer : Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995; Sakernas tahun 2002.

Figur 1.3. Rasio Kaum Muda yang Terdaftar di Sekolah menurut Jender, 1971-2002

Kelompok Etnis, T Kelompok Etnis, T Kelompok Etnis, T Kelompok Etnis, T

Kelompok Etnis, Tempat Tinggal dan Mobilitasempat Tinggal dan Mobilitasempat Tinggal dan Mobilitasempat Tinggal dan Mobilitasempat Tinggal dan Mobilitas

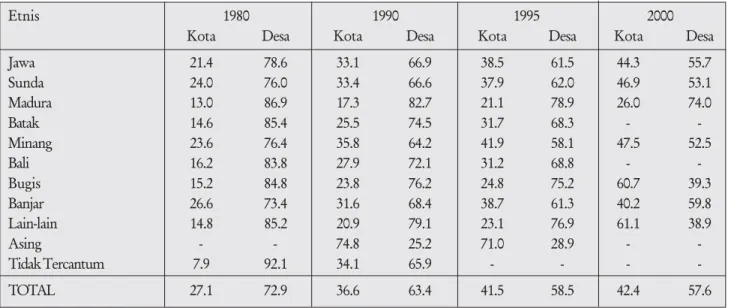

Tabel 1.8 menunjukkan informasi mengenai bahasa yang digunakan kaum muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sebagian besar kaum muda hidup di pedesaan, meskipun jumlahnya kini makin berkurang. Pada saat yang sama, jumlah kaum muda dari berbagai kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di daerah perkotaan telah bertambah dalam kurun waktu 1980- 2000. Tabel 1.8 menunjukkan bahwa pada tahun 1980 hampir 80 persen kaum muda Jawa tinggal di pedesaan, tapi pada tahun 2000 angka tersebut tinggal 55 persen. Berkurangnya jumlah penduduk muda Jawa yang tinggal di daerah pedesaan disebabkan oleh urbanisasi massal dan transmigrasi selama dua dekade terakhir. Pada tahun 1990 dan 1995, kelompok etnis Minang (yang berasal dari bagian barat pulau Sumatera) memiliki jumlah kaum muda terbesar yang hidup di daerah perkotaan (35,8 dan 47,5 persen). Akan tetapi pada tahun 2000, kelompok Minang menjadi kelompok terbesar kedua. Pada tahun 1980, angka ini hanya 24 persen. Orang Minang, yang terkenal akan budaya mobilitas mereka, dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dan banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pada tahun 2000, kelompok Bugis dan Madura, secara berturut-turut, memiliki jumlah kalangan muda terbesar yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan (60,7 persen dan 74 persen). Kelompok terbesar kedua untuk kategori daerah pedesaan untuk tahun 2000 adalah kelompok Banjar (sekitar 60 persen). Sebagian besar kelompok etnis asing, seperti Tionghoa, Arab, dan lain-lain tinggal di daerah-daerah perkotaan.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 Year % Male 16-18 Male 19-24 Female 16-18 Female 19-24

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1975, 1985, 1995.

Tabel 1.8 Disribusi Penduduk Muda (15-24 tahun) menurut Kelompok Etnis, 1980-2000 (%)

Etnis 1980 1990 1995 2000

Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa

Jawa 21.4 78.6 33.1 66.9 38.5 61.5 44.3 55.7 Sunda 24.0 76.0 33.4 66.6 37.9 62.0 46.9 53.1 Madura 13.0 86.9 17.3 82.7 21.1 78.9 26.0 74.0 Batak 14.6 85.4 25.5 74.5 31.7 68.3 - -Minang 23.6 76.4 35.8 64.2 41.9 58.1 47.5 52.5 Bali 16.2 83.8 27.9 72.1 31.2 68.8 - -Bugis 15.2 84.8 23.8 76.2 24.8 75.2 60.7 39.3 Banjar 26.6 73.4 31.6 68.4 38.7 61.3 40.2 59.8 Lain-lain 14.8 85.2 20.9 79.1 23.1 76.9 61.1 38.9 Asing - - 74.8 25.2 71.0 28.9 - -Tidak Tercantum 7.9 92.1 34.1 65.9 - - - -TOTAL 27.1 72.9 36.6 63.4 41.5 58.5 42.4 57.6

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; -The survey or census doesn’t report for the category Intercensal Population Survey 1995

Figur 1.4 menggambarkan signifikansi dan kecenderungan penduduk muda yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal itu mengkonfirmasikan bahwa kecenderungan kaum muda yang tinggal di perkotaan terus meningkat sedangkan kecenderungan untuk tinggal di pedesaan makin berkurang. Pada tahun 1971, kaum muda yang tinggal di perkotaan dan pedesaan secara berturut-turut berkisar 21,5 dan 78,5 persen, sedangkan pada tahun 2002 perbedaan ini mengerucut menjadi hampir 50 persen. Hal ini dipengaruhi urbanisasi massal selama dua dekade terakhir dan berkembangngnya kota-kota baru di Indonesia.

Figur 1.4. Persentase Penduduk Muda Indonesia (15-24 tahun) berdasarkan Tempat Tinggal, 1971-2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Rural Urban

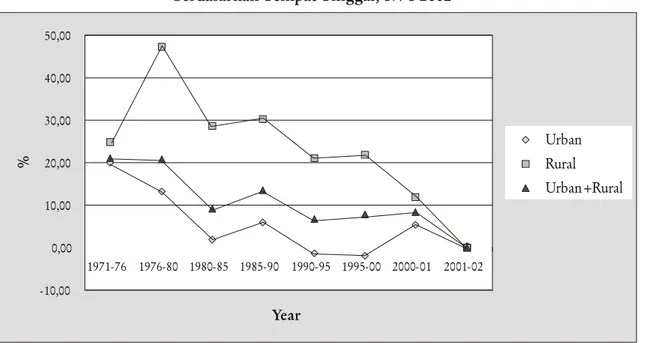

Figur 1.5. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Muda (15-24 tahun) berdasarkan Tempat Tinggal, 1971-2002

Figur 1.5 menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk muda yang tinggal di perkotaan dan pedesaan selama 1971-2002. Tingkat pertumbuhan populasi kaum muda di pedesaan terus menurun dan bahkan mencapai angka pertumbuhan negatif pada periode 1990-1995 dan 1995-2000. Angka pertumbuhan daerah perkotaan juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun angkanya lebih stabil. Pada tahun 2002, tingkat pertumbuhan daerah perkotaan menjadi negatif. Hal ini sesuai dengan temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): selama periode 1980-1990, tingkat pertumbuhan kelompok usia 15-24 di daerah perkotaan berkisar di antara 5-7 persen, sedangkan angka pertumbuhan untuk daerah pedesaan hanya berkisar 1-2 persen (Tirtosudarmo, 1994).

Status migrasi merupakan aspek menarik lain yang mempengaruhi populasi kaum muda. Tabel 1.9 menunjukkan jumlah kaum muda laki-laki (15-29 tahun) yang melakukan migrasi terus menerus sepanjang hidupnya dan yang baru saja bermigrasi secara konsisten lebih besar dibandingkan perempuan. Migran baru adalah mereka yang tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi yang mereka tempati lima tahun yang lalu. Kelompok non-migran baru adalah mereka yang tinggal di provinsi yang sama dengan yang mereka tempati lima tahun lalu. Migran seumur hidup adalah mereka yang menempati propinsi yang bukan merupakan tempat kelahiran mereka, sedangkan para non-migran seumur hidup merupakan mereka yang menempati propinsi dimana mereka dulu dilahirkan.

Kondisi migrasi di kalangan muda cenderung menyerupai kondisi migrasi secara umum: peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga merupakan penyebab mereka mencari kesempatan bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Sudah seringkali dikemukakan bahwa migrasi sangat selektif berdasarkan jenis kelamin. Data menunjukan bahwa kaum muda laki-laki memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Rogers and Willekens, 1986; Tirtosudarmo, 1994). Persentase migrasi seumur hidup (sekitar 21 persen), lebih tinggi daripada migrasi baru (10 persen), angka ini bisa jadi terkait dengan status kaum muda sebagai tanggungan dari orangtua mereka ketika keluarga tersebut pindah ke tempat baru.

-10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 1971-76 1976-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-01 2001-02 Year % Urban Rural Urban+Rural

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995, dan Sakernas tahun 2001, 2002.

Tabel 1.9 Persentase Migrasi Kaum Muda Berdasarkan Status Migrasi, 1980-2000

Kelompok usia 15-29 tahun 1980 1990

Pria Wanita P+W Pria Wanita P+W Migrasi Seumur Hidup Migran seumur hidup 20.8 19.8 20.3 19.0 18.9 19.0

Non-migran seumur hidup 79.2 80.2 79.7 81.0 81.1 81.0

Migrasi Baru Migran Baru 10.5 10.1 10.3 10.4 10.2 10.3

Non-migran Baru 89.5 89.9 89.7 89.6 89.8 89.7

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk 1980, 1990 (seperti dalam Tirtosudarmo 1994)

Dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan, persentase jumlah migran muda lebih besar dari jumlah migran secara keseluruhan. Pada tahun 1980, jumlah migran baru dan seumur hidup di Indonesia secara berurutan sekitar enam persen dan 2,5 persen. Pada tahun 2000, terjadi peningkatan yang berarti di mana jumlah migrasi seumur hidup dan migrasi baru menjadi 10 persen dan 3,1 persen. Dominasi kaum muda dalam populasi migran ini memperkuat temuan-temuan empiris lainnya bahwa tingkat migrasi mencapai titik tertingginya di kelompok usia muda (Mulder, 1993). Terlebih lagi, sebagaimana dikemukakan oleh Todaro (1997), para migran perkotaan di negara-negara berkembang cenderung terdiri dari laki-laki dan perempuan muda berusia 15-24 tahun.

Tabel 1.10 Persentase Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Status Migrasi, 1980-2000

1980 1990 2000

P+W P+W P+W

Migrasi seumur hidup Migran seumur hidup 5.9 5.4 10.1

Non-migran seumur hidup 94.1 94.6 89.9

Migrasi baru Migran baru 2.5 2.0 3.1

Non-migran baru 97.5 98.0 96.9

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1980, 1990, 2000

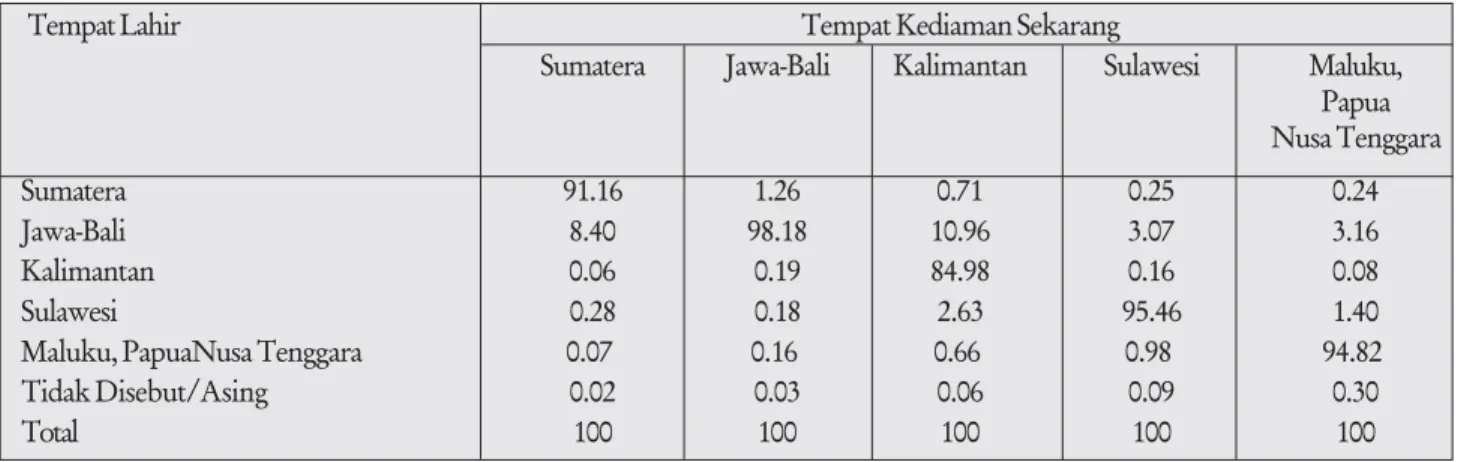

Tabel 1.11 menunjukkan migrasi antar wilayah (alur migrasi seumur hidup) di antara pulau-pulau. Pada tahun 2000, migrasi antar wilayah terbesar terjadi antara Jawa-Bali dan Kalimantan. Lebih dari 10 persen penduduk di Kalimantan berasal dari Jawa-Bali. Migrasi terbesar kedua terjadi antara Jawa-Bali dan Sumatera. Delapan persen dari populasi Sumatera merupakan migran dari Jawa-Bali. Migrasi besar-besaran ini dipengaruhi kebijakan transmigrasi selama 30 tahun terakhir. Di lain pihak, para pendatang di Jawa-Bali didominasi orang-orang dari Sumatera (sekitar 1,26 persen). Jawa-Bali menarik minat para pendatang karena merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.

Tabel 1.11 Persentase Alur Migrasi Seumur Hidup Antar Wilayah di Indonesia, 2000

Tempat Lahir Tempat Kediaman Sekarang

Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Maluku, Papua Nusa Tenggara Sumatera 91.16 1.26 0.71 0.25 0.24 Jawa-Bali 8.40 98.18 10.96 3.07 3.16 Kalimantan 0.06 0.19 84.98 0.16 0.08 Sulawesi 0.28 0.18 2.63 95.46 1.40

Maluku, PapuaNusa Tenggara 0.07 0.16 0.66 0.98 94.82

Tidak Disebut/Asing 0.02 0.03 0.06 0.09 0.30

Total 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk Tahun 2000

TTTTTenaga Kerja Muda

enaga Kerja Muda

enaga Kerja Muda

enaga Kerja Muda

enaga Kerja Muda

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Muda

Secara umum, dalam 30 tahun terakhir, partisipasi angkatan kerja muda di Indonesia semakin meningkat, baik di pedesaan maupun perkotaan, dan peningkatan partisipasi ini terjadi pada semua kelompok usia muda. Seperti dapat kita lihat pada Figur 1.6, untuk setiap kurun waktu, lebih dari 40 persen kaum muda di pedesaan berpartisipasi secara aktif di dalam perekonomian. Hal ini juga dapat dilihat di daerah perkotaan, kecuali kelompok usia remaja (15-19 tahun) – yang jumlahnya 30 persen dari seluruh angkatan kerja (Figur 1.7). Kenyataan ini sungguh memprihatinkan karena mereka seharusnya berada di bangku sekolah, dan bukannya sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Perbedaan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja antara remaja pedesaan dan perkotaan seharusnya terkait dengan perbedaan rasio kaum muda yang terdaftar di sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan. Hal itu menjelaskan bahwa tingkat partisipasi remaja perkotaan di dalam angkatan kerja lebih rendah dibandingkan pedesaan karena status mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Tingkat partisipasi kelompok usia yang lebih tua (25-29 tahun) seperti terlihat dalam Figur 1.6 dan 1.7 lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda (baik untuk daerah pedesaan maupun perkotaan), sedangkan kelompok usia 15-24 berada di antara keduanya. Pada tahun 2000, partisipasi kelompok-kelompok usia ini dalam perekonomian mencapai titik tertinggi, yakni 70 persen, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Figur 1.6. Partisipasi dalam Angkatan Kerja di Pedesaan menurut Kelompok Usia, 1971-2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % 15-19 20-24 15-24

Figur 1.7. Partisipasi dalam Angkatan Kerja di Perkotaan menurut Kelompok Usia, 1971-2002

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % 15-19 20-24 15-24

Dilihat dari perspektif jender, tampak jelas bahwa laki-laki muda terus-menerus mendominasi angkatan kerja muda. Figur 1.8 menunjukkan bahwa laki-laki muda yang telah bekerja atau mencari pekerjaan mencapai 60 persen angkatan kerja dalam kurun waktu 1971-2002, sedangkan perempuan hanya sekitar 30-40 persen. Tetapi, jurang pemisah ini semakin mengecil untuk setiap periode sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam perekonomian. Jumlah perempuan yang mencari pekerjaan semakin meningkat, meninggalkan kegiatan-kegiatan tradisional seperti mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Salah satu penjelasan atas fenomena ini adalah meningkatnya pendidikan.

Figur 1.8. Tingkat Partisipasi Kaum Muda (15-24 tahun) dalam Angkatan Kerja menurut Jender, 1971-2000

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Male Female Rasio T Rasio T Rasio T Rasio T

Rasio Tenaga Kerja terhadap Penaga Kerja terhadap Penaga Kerja terhadap Penaga Kerja terhadap Penaga Kerja terhadap Populasiopulasiopulasiopulasiopulasi

Rasio tenaga kerja terhadap populasi dapat mengindikasikan seberapa besar populasi yang produktif dapat didayagunakan. Untuk kaum muda, rasio ini dibuat melalui perbandingan antara kaum muda yang telah bekerja dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Seperti disebutkan dalam Puguh et al. (2000), rasio dapat menunjukkan sejauh mana penduduk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pasar tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa 50 persen dari laki-laki muda telah memiliki pekerjaan pada saat studi ini dilaksanakan, dan sebaliknya hanya sekitar 30 persen perempuan muda yang telah bekerja.

Kesenjangan antara rasio kesempatan kerja laki-laki dan perempuan muda terhadap jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir cenderung menyempit. Seperti dapat kita lihat dalam Figur 1.9, rasio untuk kelompok laki-laki maupun perempuan relatif konstan dan tidak mengalami perubahan drastis selama dua dekade terakhir. Rasio tenaga kerja terhadap populasi pada kelompok usia muda yang konstan ini mencerminkan adanya permintaan tenaga kerja muda di pasar. Namun demikian, semakin tingginya partisipasi angkatan kerja muda di dunia kerja menunjukkan bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan juga semakin banyak. Kurangnya pendidikan dan pengalaman merupakan penyebab terjadinya kondisi seperti itu. Pada tahun 2000, jurang antara laki-laki dan perempuan sudah begitu dekat,tapi pada tahun 2001 dan 2002 jarak antara keduanya semakin membesar.

Figur 1.9. Rasio Tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) terhadap Populasi menurut Jender, 1971-2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Male Female

Rasio tenaga kerja terhadap total populasi berdasarkan lokasi, seperti dapat dilihat pada Figur 1.10, menunjukkan suatu kecenderungan yang relatif stabil selama dua puluh tahun terakhir. Rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk di daerah pedesaan yang berkisar 50 persen, lebih tinggi 10-20 persen dibandingkan di daerah perkotaan. Pada tahun 2001 dan 2002, perbedaan antara pedesaan dan perkotaan semakin kecil.

Figur 1.10. Rasio Tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) terhadap Populasi menurut Lokasi, 1971-2002

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Rural Urban

TTTTTenaga Kerja menurut Statusenaga Kerja menurut Statusenaga Kerja menurut Statusenaga Kerja menurut Statusenaga Kerja menurut Status

Jumlah kaum muda yang bekerja di sektor informal selama 30 tahun terakhir jelas lebih dominan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Karakteristik umum dari pekerjaan sektor formal adalah adanya prasyarat pendidikan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman yang jauh lebih tinggi: hal-hal yang kurang dimiliki kaum muda dibandingkan dengan mereka dari kelompok usia yang lebih tua. Menurut definisi Badan Pusat Statistik, tenaga kerja di sektor informal meliputi: bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk diri sendiri dengan dibantu anggota keluarga, pekerja lepas (freelance) dan bekerja untuk keluarga. Sedangkan tenaga kerja di sektor formal terdiri dari pegawai dan pegawai honorer.

Meskipun jumlah kaum muda yang bekerja di sektor informal lebih besar ketimbang mereka yang bekerja di sektor formal, jarak di antara mereka semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kesempatan bagi kaum muda bekerja di sektor formal. Pada tahun 1971, lebih dari 80 persen pekerja muda berada di sektor informal, sedangkan pada tahun 2002 angka tersebut tinggal 62,52 persen. Sementara itu, terdapat 16 persen pekerja muda di sektor informal pada tahun 1971, dan jumlahnya meningkat menjadi 37,48 persen pada tahun 2002. (Figur 1.11).

Figur 1.11. Tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) menurut Status, 1971-2002

Sumber: Badan Pusat Statistik: 1971, 1980, 1990 Population Census;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2000, 2002.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 1971 1985 1990 1995 2000 2002 Year % Informal Formal

Kondisi yang sama juga terjadi pada pekerja dewasa di mana jumlah pekerja informal lebih banyak daripada pekerja formal. Seperti dapat dilihat dalam Figur 1.12, jumlah orang dewasa yang bekerja di sektor informal cenderung meningkat pada periode 1971-1976, namun mulai menurun pada periode selanjutnya. Selama periode 1976-1995, jarak antara pekerja formal dan informal untuk orang dewasa juga semakin mengecil. Pola ini kemudian berbalik setelah terjadinya krisis pada tahun 2000, di mana pekerja sektor informal kembali meningkat dan sektor formal menurun.

Figur 1.12. Persentase Tenaga Kerja Dewasa (> 25 tahun) menurut Status, 1971-2002

Pada tahun 2000, persentase orang muda yang bekerja di sektor informal menurun, sebaliknya jumlah mereka yang bekerja di sektor formal meningkat. Akan tetapi pada tahun 2002, persentase orang muda yang bekerja di sektor informal meningkat (Figur 1.11). Pola tersebut sedikit berbeda dengan kondisi tenaga kerja dewasa (> 25 tahun). Seperti dapat dilihat pada Figur 1.12, terjadi peningkatan jumlah orang dewasa yang bekerja di sektor informal dan penurunan di sektor formal dalam periode 1995-2000. Ini dapat dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya pergeseran status tenaga kerja dewasa dari sektor formal ke sektor informal akibat krisis 1997-1998. Namun, pergeseran selama periode tersebut tidak terjadi pada kelompok pekerja muda.

Selama periode krisis tersebut, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, namun pekerja dewasa yang di-PHK bisa dengan cepat bergeser ke sektor informal karena mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Namun, kondisi berbeda dihadapi para pekerja muda yang di-PHK. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk bergeser ke sektor informal. TTTTTenaga Kerja menurut Jenis Penaga Kerja menurut Jenis Penaga Kerja menurut Jenis Penaga Kerja menurut Jenis Penaga Kerja menurut Jenis Pekekekekekerjaanerjaanerjaanerjaanerjaan

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kaum muda bekerja di sektor pertanian. Tapi, seiring dengan terjadinya transformasi ekonomi, jumlah orang muda yang bekerja di bidang pertanian semakin berkurang, dari 52 persen pada tahun 1985 menjadi 42 persen di tahun 2000 (Tabel 1.12). Sebaliknya, jumlah tenaga kerja muda yang bekerja di sektor industri —sebagai penyerap tenaga kerja muda terbesar kedua—terus meningkat selama penelitian ini dilakukan. Bidang perdagangan, serta jasa-jasa sosial dan individual, dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda, menjadi lahan lain bagi para pekerja muda.

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2002 Year % Informal Formal

Sumber: Badan Pusat Statistik: 1971, 1980, 1990 Population Census;

Tabel 1.12. Persentase Tenaga Kerja Muda (15-24 tahun) menurut Bidang Pekerjaan, 1985-2002

Bidang Pekerjaan 1985 1990 1995 2000 2002

Pertanian 52.5 46.4 44.7 41.9 40.92

Industri/Kerajinan Tangan 13.4 18.8 17.5 20.3 21.10

Konstruksi/Pembangunan 3.5 3.9 4.9 4.3 4.80

Perdagangan, Hotel, Restoran 12.4 11.8 14.4 19.4 17.05

Transportasi, penyimpanan, dan komunikasi 3.2 3.2 3.1 4.4 4.94 Keuangan, Asuransi, Penyewaan, Pelayanan 0.4 0.9 0.5 0.8 0.86 Jasa masyarakat, sosial, individu 13.8 13.9 12.9 8.3 9.44 Lain-lain (pertambangan, listrik, gas, dan air) 0.8 1.2 1.8 0.7 0.90 Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk tahun 1990, 2000;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2002.

Tabel 1.13. Persentase Penyebaran Tenaga Kerja Dewasa (>24 tahun) menurut Bidang Pekerjaan, 1985-2002

Education 1985 1990 1995 2000 2002

Agrikultur 54.5 50.4 47.9 45.3 45.0

Industri/Kerajinan Tangan 8.1 10 8.9 13.0 11.7

Konstruksi/Pembangunan 3.4 3.6 4.4 3.9 4.6

Perdagangan, Hotel, Restoran 15.9 17 17.2 20.6 19.9

Transportasi, Penyimpanan dan Komunikasi 3.2 3.8 3.9 5.1 5.1 Keuangan, Asuransi, Penyewaan, Pelayanan 0.4 0.6 0.7 1.0 1.1 Jasa masyarakat, sosial, individu 13.6 13.4 14.9 10.7 11.7 Lain-lain (Pertambangan, Listrik, gas dan air) 0.8 1.2 2 0.6 0.9 Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk tahun 1990, 2000;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2002.

Pengangguran Pengangguran Pengangguran Pengangguran Pengangguran

Sebagaimana dialami negara berkembang lain, kondisi demografis kaum muda Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan dalam soal-soal tenaga kerja perkotaan-pedesaan, tenaga kerja muda dan dewasa, serta tingkat pendidikan. Data mengenai pengangguran yang dipaparkan di sini bersumber pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengadopsi konsep Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai pengangguran3. Menurut BPS, pengangguran didefinisikan sebagai: (i) seseorang yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, (ii) seseorang yang tidak bekerja namun telah membangun bisnis baru/firma baru, (iii) seseorang tanpa pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak berharap akan mendapatkannya, (iv) seseorang yang telah membuat kesepakatan untuk memulai bekerja pada tanggal yang ditentukan di kemudian hari.

3 BPS juga mendefinisikan orang yang bekerja sebagai seseorang yang bekerja paling sedikit satu jam per minggu. Dengan definisi luas seperti ini, tingkat pengangguran di Indonesia menjadi sangat rendah. Angka pengangguran di Indonesia dapat dihitung menggunakan definisi ILO dan BPS. Saat ini BPS juga menerapkan definisi ILO yang lebih ‘lugas ’ dalam menghitung tingkat pengangguran di Indonesia.

Peningkatan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang tidak diikuti peningkatan kesempatan bekerja telah menciptakan masalah pengangguran kaum muda yang serius di Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dalam Figur 1.13. Dalam Figur 1.13 ini terlihat bahwa tingkat pengangguran kaum muda terus meningkat dalam 20 tahun terakhir, baik di pedesaan maupun perkotaan. Perbedaan tingkat pengangguran di pedesaan dan perkotaan sekitar 10 persen namun selisih tersebut cenderung mengecil karena tingkat pengangguran di perkotaan semakin turun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2002, tingkat pengangguran kaum muda naik secara signifikan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan mencapai 33 persen sedangkan di daerah pedesaan sekitar 23 persen. Situasi seperti ini juga telah diteliti oleh Manning (1998), yang mendeteksi tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan muda perkotaan, yang mencapai 15 sampai 20 persen —sebagian besar berusia 15-24 dan lulus SMP pada tahun 1990-an.

Setelah krisis ekonomi, tingkat pengangguran kaum muda sedikit berkurang pada tahun 2000, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sepertinya tenaga kerja muda tidak terlalu terpengaruh oleh dampak negatif krisis. Akan tetapi, sejak 2001, tingkat pengangguran kaum muda cenderung meningkat. Diasumsikan, ada suatu jeda waktu tertentu antara puncak periode krisis dan dampaknya pada tingkat pengangguran kaum muda.

Figur 1.13. Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun) menurut Tempat Tinggal, 1971-2002

Pengangguran menurut Jender Pengangguran menurut Jender Pengangguran menurut Jender Pengangguran menurut Jender Pengangguran menurut Jender

Berdasarkan jender, tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan muda hampir sama dalam kurun waktu 1971-1985. Sejak 1990 tingkat pengangguran perempuan muda meningkat dan lebih tinggi dibandingkan laki-laki muda, tapi sejak tahun 2000 angkanya kembali hampir sama, yakni di kisaran 20 persen (Figur 1.14). Pada tahun 2002, tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan muda naik drastis dibandingkan tahun 2000. Hasil-hasil ini memperkuat pernyataan Manning (1998) bahwa tingkat pengangguran muda meningkat pada pertengahan 1990-an, terutama perempuan dan lulusan sekolah lanjutan atas. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Rural Urban

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1971 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Year % Male Female

Situasi ini sesuai dengan data mengenai meningkatnya angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Figur 1.14), yang menjelaskan fenomena di mana naiknya pasokan tenaga kerja perempuan muda tidak diikuti kesempatan kerja —hal yang tidak terjadi di kalangan tenaga kerja laki-laki. O’Higgins (2001) mengkonfirmasikan tingkat pengangguran perempuan muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, terutama di negara-negara OECD, yang menggambarkan bahwa peluang kerja perempuan lebih terbatas daripada laki-laki.

Pada tahun 2000, tingkat pengangguran menurun dari 25% menjadi 20% sejak 1995, tapi kemudian cenderung meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002. Pada saat krisis ekonomi, banyak pekerja perempuan yang sebelumnya tidak bekerja, terjun ke pasar kerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Figur 1.14 Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun) menurut Jender, 1971-2002

Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok pengangguran kaum muda yang paling banyak adalah mereka yang tamat SMA dan yang tamat perguruan tinggi (lihat Tabel 1.14). Pada tahun 2002, tingkat pengangguran kaum muda yang sudah menamatkan SMA sebesar 41,1 persen, sedangkan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi sekitar 39,4 persen. Tabel 1.14 menunjukkan tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan secara lebih rinci.

Tabel 1.14 Persentase Tingkat Pengangguran Kaum Muda (15-24 tahun) menurut Tingkat Pendidikan, 1985-2002

Pendidikan 1985 1990 1995 2000 2002

Tidak Sekolah 1.2 2.2 - 3.9 15.1

Tidak tamat SD 1.9 2.5 7.6 7.4 18.7

Sekolah Dasar 3.3 3.1 9.6 12.4 21.9

Sekolah Menengah Pertama 9.8 7.8 16.6 18.2 28.0

Sekolah Menengah Atas 31.1 27.3 33.6 33.9 41.1

Perguruan tinggi 20.5 31.4 40.8 35.8 39.4

Total per-kelompok usia 6.9 8.7 20.0 16.2 29.0

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk tahun 1990, 2000; 1985, 1995

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000; Survei Antarsensus Penduduk tahun 1976, 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2001, 2002.

Tabel 1.15 Persentase Tingkat Pengangguran Orang Dewasa (>24 tahun) menurut Tingkat Pendidikan, 1985-2002

Education 1985 1990 1995 2000 2002

Tidak Sekolah 0.5 0.8 - 0.4 3.8

Tidak tamat SD 0.9 0.8 2.3 1.8 4.0

Sekolah Dasar 1.1 0.9 2.8 2.4 3.7

Sekolah Menengah Pertama 4.3 3.3 5.5 8.6 5.0

Sekolah Menengah Atas 7 7.8 12.3 12.4 7.6

Perguruan tinggi 11.3 17.2 23.1 20.9 8.0

Total per-kelompok usia 2.2 3.3 7.1 7.6 4.9

Sumber: Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk tahun 1990, 2000;

Survei Antarsensus Penduduk tahun 1985, 1995; dan Sakernas tahun 2000, 2002.

Tingkat pengangguran kaum muda dengan latar belakang pendidikan tinggi tetap tinggi dan cenderung naik terus. Situasi ini mengindikasikan bahwa terdapat semakin banyak pencari kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pengangguran kaum muda dengan pendidikan tinggi dapat dilihat dari jumlah lulusan baru yang mencari pekerjaan untuk pertama kali (Tirtosudarmo 1994). Tingkat pengangguran kaum muda (15-24 tahun) di antara para lulusan SMP berada pada tingkat 9,8 persen pada tahun 1985 dan meningkat menjadi 18,2 persen pada tahun 2000. (Tabel 1.14). Penggangguran lulusan SMA dan perguruan tinggi berfluktuasi, masing-masing dari 31,9 sampai 33,9 persen dan 20,5 persen sampai 35,8 persen.

Angka-angka ini menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan muda terdidik, namun sebagaimana dikemukakan oleh O’Higgins (2001), bahwa meskipun terdapat tingkat pengangguran yang tinggi yang terkonsentrasi di kalangan orang muda terdidik, ada beberapa hal yang tetap konsisten:

• Tingkat Partisipasi dalam Angkatan Kerja cenderung meningkat seiring meningkatnya pendidikan dan juga persaingan menjadi semakin ketat di antara mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

• Tingkat pendidikan penduduk Indonesia di perkotaan dan pedesaan mengalami peningkatan yang pesat selama 30 tahun terakhir.

• Meskipun tingkat pengangguran terlihat lebih tinggi di antara kalangan muda dengan pendidikan tinggi, jumlah mereka sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan dengan pengangguran di kalangan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja RI (1999) mengumpulkan data dari lulusan sekolah menengah kejuruan dan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa para lulusan ini menghadapi tiga macam kesulitan ketika mencari pekerjaan. Di antaranya: persaingan di antara para pencari kerja (41,4 persen), pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikehendaki (16,6 persen), dan keterampilan yang terbatas (12,8 persen). Adanya halangan-halangan seperti ini menyebabkan banyak orang muda yang mencari jalan pintas di luar sistem untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikuatkan oleh temuan bahwa sebagian lulusan sekolah menengah mendapatkan pekerjaan tanpa melalui tes (40 persen dari jumlah pekerja).