Jurnal Agraria dan Pertanahan

BHUMI Volume 1 Nomor 2 Halaman

117-224

Yogyakarta November 2015

ISSN 2442-6954

Daftar Isi

Pengantar Redaksi

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai

The Commons: Transisi & Aksi

Wasisto Raharjo Jati

117-122

Harmonisasi Hukum Pengelolaan SDA

Arditya Wicaksono & Romi Nugroho

123-134

Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar

Dian Aries Mujiburohman

135-145

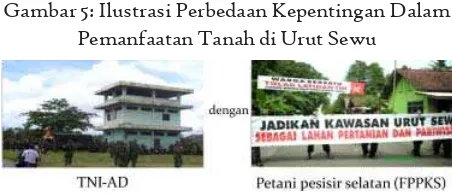

Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen

Nuraini Aisiyah, Bambang Suyudi, I Gusti Nyoman Guntur, Wisnuntoyo

146-162

Perjuangan Islam untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia

Gita Anggraini

163-178

Tanah dan Multikulturalisme Warga

Moro-Moro dalam Membangun Pertahanan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

Dharma Setyawan & Heru Islamic

179-189

Zonasi Kawasan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Berdasarkan Aspek Tata Guna Tanah

Maharani

190-197

Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian di Kabupaten Magelang

Setiowati & Senthot Sudirman

198-214

Review Buku:

Mampukah Petani Memberi Makan Dunia?

Ciptaningrat Larastiti

Pada edisi bulan November 2015 ini Redaksi menyajikan sembilan artikel terpilih dalam beragam tema. Artikel-artikel tersebut membahas

mengenai konsep tentang the commons yang

wujudnya bukan hanya tanah namun dapat berupa sumberdaya alam lain sehingga memerlukan harmonisasi dalam pengaturan dan

pengelolaannya; potensi public land (tanah kuasa

negara) berupa tanah terlantar bekas hak yang semestinya dapat dioptimalkan untuk pendayagu-naan kepentingan masyarakat; konflik agraria antara masyarakat dan instansi negara; perspektif agama di dalam mengatur dan mengelola sumberdaya agraria serta menjadikan agama

sebagai motivasi melakukan recovery luka

masyarakat yang mengalami konf lik; dan perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non-pertanian termasuk untuk kepen-tingan pertumbuhan investasi. Redaksi juga

menyajikan ulasan buku yang menyajikan penafsiran ulang teori klasik Chayanovian didukung telaah dari beberapa negara mengenai optimisme masyarakat tani dalam memperta-hankan aktivitas bertaninya di tengah situasi lokal dan global yang terus menindihnya.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirim naskah ke redaksi, dan telah bersedia dan sabar mengikuti tahapan yang kami tentukan dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih dan penghormatan kepada para mitra bestari: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS., Dr. Agus

Suwignyo, yang bersama-sama dengan para

re-viewer internal bekerja melakukan peninjauan dan pemeriksaan naskah agar senantiasa terjaga kualitasnya.

Diterima: 3 Oktober 2015 Direview: 21 Oktober 2015 Disetujui: 30 Oktober 2015

TRANSISI & AKSI DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Wasisto Raharjo Jati

1Abstract: Abstract: Abstract: Abstract:

Abstract: This paper aimed to analyzed about both meaning and positioning of civil society as the commons. Its definition have granted an understanding that public have potential power to organize resources. In recent era, management of resources just directing to exploiting nature destructively. Those implication have oriented to massivi disaster who mpacted to human life sustainibility. Both premises such as tragedy of the commons and risk society have great affluence in order to strengthening of the commons as main actor. Hegemonic discourses likely global warning and climate change become global issuue. Common pool resources is alternative resoruces management in amidst state and market way. In other word, the comons needs to be encouraged in strengthening in instutinasionalisation in order to have strong advocacy to guarding resources preservation.

K KK K

Keyworeyworeyworeyworeywords: ds: ds: ds: civil society, the commons, natural resources, & common pool resources...ds:

Abstrak Abstrak Abstrak Abstrak

Abstrak: : : : : Artikel ini betujuan menganalisis mengenai pengertian masyarakat sipil sebagai the commons. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kekuatan potensial untuk mengelola sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya sekarang ini cenderung dikuasai oleh negara dan pasar, yang justru mengarahkan pada aksi eksploitasi dan eksplorasi alam secara destruktif yang berimplikasi pada bencana yang menimpa kelangsungan hidup manusia. Dua premis penting yakni Tragedy of The Commons maupun juga Risk Society memberikan pengaruh signifikan dalam penguatan the commons sebagai aktor pengelola sumber daya alam. Wacana hegemonik seperti halnya pemanasan global maupun juga perubahan iklim merupakan isu kekinian yang sudah menjadi isu global. Model pengelolaan sumber daya alam yang dikenal common pool resources merupakan tawaran alternatif di tengah model negara dan pasar yang mengalami kebuntuan dalam melindungi sumber daya alam. The Commons perlu mendapatkan adanya penguatan secara struktural dan kelembagaan agar mampu memiliki kekuatan advokasi kuat untuk terus menjaga eksistensinya sebagai pengawal sumber daya alam.

Kata kunci: Kata kunci: Kata kunci: Kata kunci:

Kata kunci: masyarakat sipil, the commons, sumber daya alam, common pool resources

A. Pendahuluan

Gagasan tragedy of the commons yang

dicetuskan oleh Garret Hardin (1968) masih

relevan untuk membincangkan the commons

dalam tata kelola sumber daya alam sekarang ini. Tesis yang menceritakan mengenai kelangkaaan sumber daya alam yang dialami oleh penduduk karena keserakahan mereka sendiri. Pada akhirnya ketika rasionalitas individu kemudian lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, implikasi yang terjadi justru adalah kelangkaan

(scarcity). Walhasil, semakin bertambahnya waktu, individu-individu tersebut akan tereliminasi oleh alam karena minimnya pasokan sumber daya alam sebagai penyokong kehidupan. Berba-gai macam bencana kemanusiaan seperti halnya kemiskinan, kelaparan, maupun bencana alam merupakan sebentuk bagian dari bencana.

Adapun populasi the commons yang banyak

dihuni oleh kelas menengah menjadi poin menarik untuk dikaji. Hal ini terkait konsumsi akan hasil sumber daya alam sendiri banyak digunakan kelas menengah dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itulah yang kemudian menciptakan adanya hubungan ketergantungan 1 Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

sumber daya alam menjadi tinggi. Beragam postulat akademik telah berusaha untuk mengkerangkai hubungan dependensi tersebut, salah satunya adalah Thomas Malthus. Adapun

Malthus dalam karyanya yang terkenal Essay on

Population menegaskan tentang dua hal yakni 1) nafsu penduduk tidak bisa ditahan dan 2) pertumbuhan penduduk sendiri tidak bisa dikontrol. Kedua premis tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak bisa sebanding penambahan makanan yang mengikuti deret hitung. Pandangan Malthu-sian tersebut memang kontroversial, terlebih bagi para pengkritiknya semacam Adam Smith, Keynes, dan lain sebagainya. Namun oleh pengikutnya, pandangan Malthus tersebut merupakan bukti sahih sebuah keniscayaan.

Hal itulah yang kemudian sumber daya alam menjadi terbatas. Apalagi dikontekskan dengan posisi kelas menengah yang senantiasa ingin mengonsumsi demi hasrat kebutuhan kelas. Maka diperlukanlah suatu kajian yang membahas

mengenai posisi the commons sebagai bentuk

manajemen tata kelola sumber daya alam bersama. Selain itu, perlu direformulasi mengenai posisi kelas menengah tersebut dalam relasinya dengan sumber daya alam. Hal tersebut menjadi penting mengenai reposisi masyarakat sipil yang berperan sebagai aktor konservasi sumber daya alam.

Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut

mengenai reformulasi gagasan the commons dan

reposisi kelas menengah dalam tata kelola sumber daya alam dengan berpijak pada peran aksi kelas menengah dan sejauh mana dampak yang

dihasilkan dalam reformulasi the comons.

B. Reformulasi Gagasan “The Commons”

Pengertian the commons dalam tata kelola

sumber daya alam dimaknai sebagai bentuk “kepemilikan bersama”. Hal ini merujuk pada

konsepsi bahwa sumber daya alam adalah milik

publik (public goods). Artinya semua elemen

masyarakat berhak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa ada restriksi siapa pun. Namun demikian, melihat posisi strategis sumber daya alam sebagai aset penting penjaga hajat hidup orang banyak, negara berperan sebagai regulator dan distributor sumber

daya alam dengan mengatasnamakan the

com-mons.

Def inisi pasti mengenai the commons acap kali

kerap dipolitisasi karena menyangkut hajat hidup

orang banyak. The commons adalah masyarakat

pengguna sumber daya alam yang bisa dikaitkan

sebagai user pertama. Hal ini dikarenakan terkait

dengan aksesibilitas terhadap penggunaan sumber daya alam. Negara seringkali mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan

dari the commons karena berposisi sebagai

regu-lator dan juga distributor. Pemahaman tersebut menjadikan masyarakat sebagai kelompok rentan yang perlu mendapatkan pembinaan. Sejatinya itu diigunakan untuk menelikung peran masyarakat sipil agar sumber daya alamnya dapat dijarah. Adapun berbagai kasus penjarahan sumber daya alam selalu dikaitkan dengan potensi ekonomi, dengan kata lain masyarakat kemudian dipersepsikan sebagai entitas yang diperdayakan potensinya oleh negara untuk membangun ekonominya sendiri. Padahal, dapat dikatakan

bahwa masyarakat sipil sebagai the commons

memiliki potensi kuat dalam pengelolaan sumber daya alam karena memiliki hak asal-usul kuat. Hak asal-usul tersebut bersinggungan dengan akses pertama kali masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam (Wade, 1987).

Pengertian the commons sendiri acap kali

habis. Hal tersebut dikarenakan ketergan-tungan yang tinggi terhadap alam membuat kesadaran terhadap sumber daya meningkat. Kondisi tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk penciptaan mito maupun juga adat lainnya yang kemudian membuat hubungan sakral dengan alam. Bahkan, tidak jarang kemudian dijadikan sebagai bentuk seremoni adat untuk membina “keharmonisan” dengan alam. Prilaku konservasi yang dilakukan secara tradisional tersebut kini masih ada dalam berbagai wilayah adat tertentu.

Namun demikian, negara juga mengalami keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam sehingga mengundang pasar untuk ikut berperan serta dalam mengelolanya. Kondisi ini, menjadikan adanya transisi dalam memahami sumber daya alam yang tadinya merupakan

barang publik (public goods) menjadi barang

privat (private goods). Perubahan tersebut juga

turut merubah posisi the commons menjadi

tereduksi dalam pengelolaan sumber daya alam. Maka, pembahasan mengenai tata kelola sumber daya alam kemudian bercabang menjadi 3 bentuk yakni rezim negara, rezim pasar, maupun juga rezim masyarakat. Adanya fragmentasi ketiga model mengindikasikan adanya cara melihat tata kelola sumber daya alam merupakan hal vital dan strategis. Namun demikian, mengingat jumlah sumber daya alam sangatlah terbatas kemudian

menguatkan kembali the commons sebagai bentuk

manajemen tata kelola sumber daya alam yang baik.

Penguatan peran masyarakat sipil sebagai the

commons selama ini banyak diinisiasi oleh LSM maupun juga NGO yang memiliki inisiasi kuat dalam melihat kerusakan alam sebagai isu utama.

Green Peace adalah bentuk komunitas global yang sangat peduli terhadap aksi kerusakan alam, CIFOR yang fokus pada perusakan hutan dan lain sebagainya. Artinya bahwa dengan partisipasi aktif yang ditunjukkan oleh kalangan masyarakat

glo-bal menunjukkan bahwa isu kerusakan lingkungan sendiri bukanlah isu yang terlokalisir, namun itu adalah isu global yang kini mulai dirasakan segenap masyarakat dunia.

Kembalinya pengelolaan sumber daya alam

kepada publik sebagai the commons sendiri tidak

terlepas solusi kuratif yang disampaikan Hardin. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam kepada publik ternyata kurang memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Hardin sendiri menyatakan bahwa pengelolaan sumber

daya lebih berbasis common property resources,

yang mengarahkan pada bentuk pengelolaan eksploitatif. Oleh karena itulah, kemudian

pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya open

acces resources lebih ditekankan. Hal ini, justru mengarahkan pada bentuk kepemilikian indi-vidual terhadap sumber daya alam dan yang terjadi kemudian adalah rasionalitas terhadap sumber daya alam menjadi kian tidak terkendali. Beck (1992) kemudian mengingatkan akan pentingnya kerjasama dan penguatan masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal itu kemudian diangkat

dalam tulisannya yang berjudul mengenai Risk

Society yang mengingatkan adanya bencana yang perlu diwaspadai apabila tidak adanya kesadaran

dari the commons untuk saling berpartisipasi

dalam pengelolaan sumber daya alam. Risk

Soci-ety adalah gambaran the commons yang memiliki

kemampuan mitigasi yang diakibatkan baik

berupa bencana yang sifatnya natural risk mapun

juga manufactured risk. Pemahaman tersebut

kemudian melihat bahwa ketersediaan sumber daya adalah terbatas sehingga perlu ada kehati-hatian dalam mengelolanya. Konsep tersebut

sebenarnya berjalan dengan konsep paradox of

masing-masing pihak untuk terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam perlu diberikan ruang secara deliberatif terhadap munculnya penguatan masyarakat sipil sebagai pengawal sumber daya alam.

Dalam era pos-modern maupun saat ini,

kontek the commons sendiri tidaklah lagi

dikaitkan dengan konteks ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, namun lebih mengarahkan kepada praktik konservasi. Hal itu menandai adanya era baru dalam melihat sumber daya alam yang semula hanya dimaknai sebagai bentuk kebutuhan. Sekarang ini lebih

mengarahkan pada bentuk penjagaan. Tesis Risk

Society yang lebih menekankan kepada bencana yang diakibatkan oleh manusia dalam

memperlakukan alam (manufactured risk)

memberikan pengaruh luar biasa dalam membingkai sumber daya alam tersebut. Adanya wacana hegemonik seperti halnya pemanasan glo-bal, perdagangan karbon, dan lain sebagainya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam. Paling tidak inilah yang kemudian dirasakan dalam dekade kini yang kemudian membangkitkan kesadaran masya-rakat untuk menjaga sumber daya alam di lingkungan mereka sendiri.

Menguatnya kesadaran ekologi tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pilihan politik yang kemudian dimanifestasikan dalam ekologi-politik. Ideologi tersebut pada dasarnya ingin memperjuangkan adanya keseimbangan antara manusia dengan alam secara seimbang. Maka kemudian “hijau” sendiri berkembang

sebagai warna politik dari sebuah the commons

dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Hal itulah yang kemudian berkembang menjadi ideologi partai hijau. Hadirnya hijau sebagai

warna politik the commons sendiri juga tidak

terlepas dari pergeseran dalam paradigma pembangunan. Selama ini garis pembangunan sendiri selalu saja mengejar pada aspek

pertumbuhan ekonomi, namun sekarang ini kemudian lebih mengarahkan kepada bentuk pembangunan manusia. Maka, pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ternyata justru tidak hanya merusak lingkungan alam saja, namun juga manusia secara keseluruhan.

Signif ikansi dan transisi the commons yang

semula bersifat tradisional ke modern dan dari dependen ke resisten menunjukkan bahwa sumber daya alam kian dipandang sebagai mitra sejajar. Pandangan antroposentrisme yang selama ini melihat alam sebagai objek eksploitasi perlahan-lahan kemudian tereduksi. Sumber daya alam yang kian terbatas disaat jumlah kebutuhan penduduk dunia semakin bertambah. Maka sudah saatnya kemudian alam dijaga supaya tidak habis. Karakter masyarakat sipil peduli sumber daya alam yang resisten dengan segala bentuk eksploitasi alam merupakan bentuk kesadaran baru yang perlu segera dipupuk dan disemai.

C. Kerjasama & Penguatan The Commons

Inti dari pembahasan the commons terletak

pada gagasan bekerjasama (cooperation).

Kerjasama merupakan bagian dari cara

menghindari adanya over grazing maupun juga

free riding dalam pengaturan sumber daya alam. Kavlingisasi terhadap slot sumber daya alam justru mengarah pada “pemain” yang justru bertindak semakin tamak manakala kepemilikan sumber daya alamnya habis. Hal itulah yang kemudian justru dihindari agar tidak mengambil porsi orang lain dan tidak menimbulkan dampak destruktif lainnya.

Konteks kerjasama tersebut dilekatkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama demi menjaga redistribusi sumber daya alam tersebut lancar. Dalam hal ini, terdapat dua analisis utama yang mengkerangkai gagasan

Commons Pool Resources. Konteks prisonners dilemma sendiri merupakan bentuk game theory

yang menempatkan dua pihak harus saling bekerja satu sama lain secara terpisah untuk menghindari adanya hukuman. Jikalau salah satu pihak membeberkan rahasianya kepada pihak pemerintah, maka akan merugikan pihak satunya lagi. Sedangkan apabila kedua pihak saling bekerjasama untuk diam, maka tidak akan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib.

Gagasan Common Pool Resources sendiri pada

dasarnya merupakan bentuk pengelolaan bersama akan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, pemanfaatan terhadap sumber daya alam bersifat non-eksklusif sehingga setiap orang bisa mengakses keberadaan sumber daya alam. Maka, kerjasama menjadi hal yang ditekankan dalam pengelolaan guna memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Kedua faktor itulah yang coba untuk dianalisis mengenai kerjasama sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam, khususnya untuk melihat mengenai penguatan masyarakat sipil sebagai

aktor utama dalam arena itu. Gagasan common

pool resources sendiri merupakan solusi alternatif manakala pasar dan negara tidak bisa memberikan jaminan penuh dalam memberikan redistribusi kepada masyarakat secara umum. Masyarakat sipil perlu untuk mendapatkan pendampingan secara kelembagaan maupun juga struktural untuk meneguhkan dirinya sebagai kekuatan kelompok kepentingan dalam pengaturan sumber daya alam.

D. Commons Based Resources Manage-ment (CBRM) sebagai Solusi

Perbincangan mengenai Commons Based

Re-sources Management (CBRM) sebagai solusi

memang tidak terlepas dari paradigma

commu-nally owned acces. Pengertian komunal sebenarnya lebih berpijak pada populisme yang memiliki cara pandang sumber daya alam adalah

domainnya publik dalam hal pengaturan. Revitalisasi dan reaktivasi commons sebagai aktor penting dalam konservasi sumber daya alam tidak

terlepas dari adanya kegagalan developmentalisme

dalam mengelola sumber daya alam secara baik. Hasilnya kemudian terjadi penguatan terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam konservasi sumber daya alam. Penguatan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sipil dalam mengklaim kembali peran mereka sebagai konservoir sumber daya yang sesungguhnya.

Maka logika collective action sendiri kemudian

diperlukan dalam menguatkan peran the

com-mons agar lebih berdaya dan berdikari dalam

pengelolaan sumber daya alam (Ostrom, 1990). Logika kolektif ini pada dasarnya mengajak pada semangat voluntarisme maupun juga egalitarianisme. Bahwa masyarakat yang terhimpun dalam bagian dari sumber daya alam bukanlah objek pasif yang sifatnya material. Namun perlu dimaknai sebagai subjek aktif yang partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemahaman tersebut kemudian juga turut memisahkan antara entitas sumber daya alam dengan kelompok masyarakat yang sebelumnya digabung. Sekarang ini, peran masyarakat sipil adalah aktor utama dalam penjagaan sumber daya alam. Adapun aksi advokasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang memenangkan pertarungan konstitutif dengan membuahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Muhammadiyah yang berhasil membuahkan Putusan MK Nomor 85/ PUU-XI/ 2013 atas Sumber Daya Air

merupakan bagian dari contoh bahwa commons

terhadap isu sumber daya, ternyata turut pro aktif dalam memperjuangkan sumber daya alam tersebut.

Pancasila melalui semangat gotong royong

sejatinya merupakan cerminan dari the commons

tersebut. Apalagi dengan adanya pengakuan eksistensi masyarakat adat oleh pemerintah, tentu semakin menguatkan posisi dan peran masyarakat adat sebagai aktor penting dalam penjagaan sumber daya alam. Tentunya pengakuan eksistensi itu juga perlu diikuti dengan komitmen pemerintah untuk terus menjaga relasinya dengan masyarakat adat. Apalagi dalam progam “Nawa Cita” yang diusung oleh pemerintah sekarang ini, salah satu poin utamanya adalah membangun Indonesia dari pinggiran sebagai basis pembangunan. Maka,

secara otomatis the commons juga ikut

mengalami penguatan baik secara institusional maupun personal sebagai aktor penekan. Meskipun dalam rentang setahun, pelaksanaan progam belum dirasakan secara sepenuhnya. Namun paling tidak, itu sudah menjadi langkah awal untuk bisa menguatkan partisipasi masyakat

sebagai the commmons dalam proses

pembangunan.

E. Kesimpulan

Hal yang bisa disimpulkan dari pembahasan

kali ini yang utama adalah transisi posisi the

com-mons yang selama ini dianggap pasif kini mulai

aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai penjaga sumber daya alam. Premis mengenai

Tragedy of The Commons dan juga Risk Society

merupakan contoh kecil tentang perubahan yang dialami oleh alam manakala kerusakan oleh manusia semakin membesar. Akhirnya yang dirugikan sendiri kemudian tidak hanya alam, namun juga kelangsungan hidup manusia dalam bertahan hidup.

Maka diperlukan adanya kesadaran ekologi yang kini terbangun dan kian berkembang

terhadap isu lingkungan. Ke depannya, the

com-mons yang berperan sebagai aktor penjaga alam

sendiri bisa proaktif dan membuktikan dirinya sebagai kelompok berdaya dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari.

Daftar Pustaka

Beck, U 1992, Risk society: toward new modernity,

London, Sage Publication.

Hardin, G 1968, The Tragedy Of The Commons,

Science, 162(3859), 1243-1248.

Malthus, T 1789, An essay on the principle of

popu-lation, London: St Paul Chuch Yard.

Ostrom, E 1990, Governing the commons,

Lon-don: Cambridge University Press.

Wade, R 1987, ‘The Management of Common

Property Resources’, Cambridge journal of

Diterima: 31 Agustus 2015 Direview: 2 Oktober 2015 Disetujui: 20 Oktober 2015

DI INDONESIA DAN PENGELOLAAN TANAH DI NEGARA

Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho

1Abstract Abstract Abstract Abstract

Abstract: Land Management and natural resources in Indonesia is burdened regulation that is not synchronized and consistency. Administration of it’s the management is burdened by immeasurable institute so that inefficient. This article is empirical law study where many field facts that is each other impinges so that to the fore need to integrate institute.Furthermore, it takes understand-ing the regulation of natural resource management, agrarian reform and natural resource management as well as the codification and unification of the rules of natural resources. explanation reference setting natural resources especially land, as comparisons in other countries are expected to add the ability to decompose problem of natural resources which more accurate.

Keyword: Keyword: Keyword: Keyword:

Keyword: land, natural resources, disharmony law

Abstrak Abstrak Abstrak Abstrak

Abstrak: Pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia terkendala regulasi yang tidak sinkron dan konsisten. Administrasi pengelolaannya terkendala lembaga yang beragam sehingga tidak efisien. Tulisan ini merupakan kajian hukum empiris dimana banyak fakta lapangan yang saling berbenturan sehingga kedepan perlu integrasi lembaga. Lebih lanjut, dibutuhkan kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta kodifikasi dan unifikasi peraturan sumber daya alam. Gambaran referensi pengaturan sumber daya alam khusunya pertanahan sebagaimana perbandingan di negara lain diharapkan mampu menambah kekuatan untuk mengurai persoalan sumber daya alam yang lebih tepat.

Kata K Kata K Kata K Kata K

Kata Kunciunciunciunciunci: Tanah, Sumber Daya Alam, Inkonsistensi Aturan

A. Pengantar

Tanah merupakan sumber daya alam (SDA) yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak karena berkaitan dengan

kemaslahatan umum (public utilities) dan

pelayanan umum (public services), sehingga harus

dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah, sebab sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata (Faiz 2012). Oleh karena itu sudah sewajarnya penge-lolaan tanah harus memberikan kemakmuran

rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, tanah merupakan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indo-nesia. Pentingnya sumber daya alam secara eksplisit telah disebutkan dalam pasal di atas. Pasal ini mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya berkaitan dengan tanah dan seisinya harus ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak.Di dalam politik hukum pertanahan tidak lain adalah kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur peruntukan, peng-gunaan, persediaan, dan pemeliharaan unsur-unsur agraria yang meliputi: bumi, air dan ruang angkasa (dalam batas-batas tertentu) yang

dituangkan dalam kebijakan (policy) yang dalam

kenyataannya tertuang pada kaidah-kaidah hukum agraria (Koeswahyono dkk. 2007). 1 Arditya Wicaksono, Peneliti di Pusat Penelitian dan

Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Sila kelima Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945) dan mewujudkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, terutama tanah. Tanah adalah sesuatu yang sangat vital bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang susunan masyarakat dan perekonomiannya bercorak agraris. Tanah adalah kehidupan, dengan terbukanya akses rakyat kepada tanah dan melalui kuatnya hak rakyat atas tanah, maka kesempatan rakyat untuk memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial-ekonominya akan semakin besar serta martabat sosialnya akan meningkat. Hak-hak dasarnya akan terpenuhi, rasa keadilan rakyat sebagai warga negara akan tercukupi dan harmoni sosial akan tercipta. Kesemuanya ini akan menjamin keberlanjutan sistem kemasya-rakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan konsep negara kesejahteraan karena tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum dan negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerintah dalam negara kesejahteraan diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai

lapangan (bestuurzorg) dengan konsekuensi

pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam perjalanannya. Tugas pemerintah bukan hanya lagi sebagai penjaga malam

(nachtwakkersstaat) dan tidak boleh berdiam diri secara pasif, tetapi harus turut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang dapat lebih terjamin.

Joyowinoto menyebutkan di BPN dan instansi pemerintah lainnya terkait pertanahan terdapat 538

produk hukum, duabelas diantaranya berupa undang-undang yang dari semua itu tidak ada yang taat asas keadilan sosial, antar undang-undang yang

terkait dengan pertanahan tersebut saling overlap

dan tidak harmonis. Kondisi inilah yang disebut

dengan Jungle of Regulation (Joyowinoto 2010).

Berkaca pada pandangan tersebut hendaknya sinergitas aturan mutlak diperlukan sebab bagaimanapun pengelolaan negara pasti memerlukan sumber daya yang melimpah dimana tanah merupakan salah satu potensi yang dalam pengelolaan tanah di Indonesia seluas 190 juta hektar (BPN 2010) tidaklah mampu optimal apabila kita masih terkotak-kotak dan tanpa koordinasi. Sayang sampai sekarang produk hukum yang ada tidak memasukkan UUPA sebagai pandangan untuk sinergi, justru investasi negara yang ada sekarang membuat kita tidak bisa bergerak sejalan dan padu serasi akibat undang-undang sektoral yang bertentangan satu sama lain. Mulyanto (2010) dalam orasi pengukuhan guru besarnya mengurai bahwa posisi tanah sebagai matrik dasar sistem penyangga kehidupan belum sepenuhnya dipahami khalayak, termasuk para mahasiswa. Pemahaman yang diajarkan di ilmu tanah selama ini hanya aspek teknis semata, tapi kurang dari sisi pembahasan aspek-aspek lainnya. Dimensi tanah itu bukan hanya f isik, tetapi beragam dimensi kehidupan semuanya berhubungan dengan tanah. Untuk itu menurutnya perlu pemahaman ilmu tanah.

Lebih lanjut Mulyanto (2010) menyebutkan peningkatan jumlah penduduk di bumi ini menyebabkan peningkatan tekanan pada tanah. Kehidupan di permukaan bumi tidak saja membutuhkan pangan dan energi, tetapi juga memerlukan tapak untuk bermukim serta infrastruktur bagi kegiatannya. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kelangkaan

tanah (land scarcity) yang makin hari semakin

permasalahan yang berhubungan dengan tanah makin meningkat seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah, kerusakan lingkungan, kelangkaan pangan dan energi, serta sengketa dan konflik pertanahan.

Mengingat hubungan antara tanah dengan kehidupan adalah multi aspek maka pengembangan Lembaga Pertanahan perlu diarahkan pada pengembangan perspektif bersifat multi-dimensi dan holistik sebagai matrik dasar sistem penyangga kehidupan. Pengembangan lembaga pertanahan yang demikian sangat diperlukan untuk penataan kembali hubungan antara tanah dengan kehidupan, terutama penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk menguatkan Reforma Agraria dalam upaya mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bertitik tolak pada persoalan di atas maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah apakah Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Penggunaan pendekatan kajian hukum empiris akan memberikan gambaran pada hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan ketidakharmonisan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya pengelolaan bidang pertanahan. Disamping itu pendekatan ini akan memudahkan menganalisa antar peraturan yang tidak selaras, dengan dibuktikan adanya peraturan yang tumpang tindih. Poin penting yang menjadi tujuan yaitu ditemukan titik temu langkah penanganan yang bersifat solutif tanpa harus mengedepankan ego sektoral.

B. Harmonisasi Hukum Pengelolaan SDA 1) Konflik Kewenangan

TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 9 November 2001 Pasal 7 menetapkan: “Menugaskan kepada Presiden Republik Indone-sia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”.

Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diberi tafsiran yang longgar berkenaan dengan konsep “hak menguasai negara” dan “sebesar-besamya kemakmuran rakyat”, yang dalam operasio-nalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang organik seperti UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan dan lain-lain (Maria Sumrdjono 2008). Ketidak-sinkronan antara berbagai undang-undang yang mengatur sumber daya agraria/sumber daya alam, walaupun sama-sama berpijak pada pasal di atas, namun karena egoisme sektoral yang begitu tinggi, masing-masing sektor merasa paling berkompeten mengatur tentang sumber daya alam. Walaupun disadari bahwa segenap unsur sumber daya agraria/sumber daya alam meru-pakan satu ekosistem, tetapi kesadaran masing-masing sektor hanya mengatur fungsi tertentu dari pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam sulit diwujudkan. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya agraria/sumber daya alam yang tidak konsisten antara satu dan lainnya makin diperparah oleh inkonsistensi antara peraturan dan implemen-tasinya. Unif ikasi hukum yang diupayakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan ternyata tidak mampu mengakomodasi ke-anekaragaman hukum yang masih berlaku di masyarakat.

sumber daya alam termasuk pertanahan belum terpadu bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Keadaan ini sering menimbulkan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Murad 1991). TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Pasal 5 ayat (1) huruf a, menetapkan pengkajian ulang terhadap semua peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam termasuk pertanahan. Tujuannya agar terdapat sinkronisasi kebijakan antar sektor pembangunan dalam rangka prinsip-prinsip tersebut di atas.

Pemenuhan pemberian perlindungan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sasaran yang akan dicapai dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila sesuatu peraturan dirumuskan secara jelas dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaannya, dan peraturan yang ada dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam (Soerodjo 2003). Disamping itu kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan, dan materi yang diatur secara substansial tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (dis-sinkronisasi secara vertikal), ataupun bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (dis-sinkronisasi secara horisontal). Menurut Fuller (dalam Rahardjo 1980), ada 8 (delapan) nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut dinamakan “delapan prinsip legalitas” yaitu:

a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; bahwa tidak ada tempat bagi

keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau

tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer;

b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;

c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;

d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;

e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;

f. Sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;

g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah,

h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan konflik kewenangan maupun konflik kepen-tingan. Seringkali hukum pertanahan kurang dapat diterapkan secara konsisten sehingga keadaan ini berpengaruh terhadap kualitas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Di tengah-tengah era reformasi terlihat kurang adanya harmonisasi dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu: supremasi hukum, keterbukaan dan keberpi-hakan pada kepentingan rakyat. Ketiga hal ini, tampaknya supremasi hukum kurang mempe-roleh perhatian yang seimbang dari segenap elemen bangsa. Hal ini terlihat dari seringnya penyelesaian masalah yang lebih menekankan

pada power based baik melalui people-power,

pengerahan masa dan sebagainya dari pada

menggunakan rights-based yang menekankan

pada aspek legalitas yuridis. Hukum dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Eksistensi hukum dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memberi jaminan kepastian hukum. Penegakan hukum menjadi bagian penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Menurut Soekanto (1993) Faktor-faktor yang mempenga-ruhi penegakan hukum, yaitu:

akan dibatasi pada undang-undang saja; b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum; c. Sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum;

d. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beranjak dari uraian di atas, terlihat bahwa dari faktor perangkat pemerintah terlihat kurang tegas dalam mengurai benang kusut pengelolaan sumber daya alam baik itu tanah, hutan dan tambang sehingga semakin larut dan justru semakin membuat kekayaan alam bukan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat luas akan tetapi kekayaan milik sebagian kecil orang untuk di eksploitasi.

2) Disharmoni Arah Kebijakan Pemerintah

Anekdot ganti pemerintahan ganti kebijakan sebetulnya bukan masalah sebab eranya memang terjadi seperti itu, yang kemudian muncul kepermukaan adalah apabila negara ini dijalankan dengan melanggar konstitusi dimana prinsip-prinsip negara hukum, dan inkonsistensi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan membuat persoalan SDA semakin terpuruk. Alam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengenai aturan-aturan atau norma-norma tertentu yang sejiwa dengan asas dan nilai yang menjadi sumber norma-norma tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut berkembang menjadi sistem hukum, meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sistem hukum nasional menganut asas nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup Bangsa Indo-nesia dan merasakannya sebagai sistem hukum yang selaras dan serasi dengan perasaan keadilan (sense of justice) dan cita hukum (rechtsidee),

serta selaras dan serasi dengan anggapan dan pandangan masyarakat mengenai keadilan (Goesnadhie 2006,108). Harmonisasi atau keselarasan dalam hukum dimulai dari konsep hukum sebagai sistem. Dalam hal ini, sistem didef inisikan sebagai seperangkat unsur yang menempati relasi yang ketat satu sama lain dan relasi dengan lingkungannya, sehingga sebagai sistem, hukum seperti bagian dalam satu undang-undang maupun keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Dalam rangka menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terintegrasi, penting dilakukan harmonisasi hukum dengan maksud melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang melandasi penyusunan kerangka sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dalam perspektif demikian, harmonisasi hukum dimaksud koheren dengan sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu “terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”. Peraturan sumber daya alam khsusunya pada bidang pertanahan saat ini masih ditemukan disharmoni dalam kebijakannya, yaitu:

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait; 2. Perbedaan antara peraturan

perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain lain);

3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi;

4. Perbedaan kebijakan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

Merujuk uraian di atas, maka harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan perbedaan mekanisme penyelesaian. Sebagai gambaran belum jelasnya pengelolaan sumber daya alam adalah data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan menunjuk luas kawasan hutan adalah 136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Sementara proses lanjutan setelah penunjukan (Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK) tidak pernah dijalankan secara serius oleh pemerintah dan sampai kini 121, 74 juta (88%) hektar kawasan hutan belum ditata batas. Dengan demikian, dapat diambil benang merahnya bahwa kawasan hutan yang ada selama ini dan dipakai oleh pemerintah untuk mengusir rakyat adalah ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dicermati lebih lanjut ada masalah besar di sana, sebab di dalam kawasan hutan yang ditunjuk secara sepihak, terdapat sekitar 19.000 desa yang penduduknya setiap hari rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan dalih kawasan hutan.

Luas Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga kini mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas 631.628 hektar. Sementara, luas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Indonesia 214,9 juta hektar dari 303 perusahaan HPH. Implikasinya yang dapat ditimbulkan lebih jauh adalah berupa meluasnya konflik yang terjadi di kawasan hutan. Sementara itu, orientasi ekonomi untuk memenuhi tuntutan pasar global pada komuditas tertentu (dulu kopi, gula, lalu belakangan karet, dan terahir sawit) perkebunan menyebabkan pola ekstraksi intensif perkebunan ini terus dilanggengkan. Bahkan belakangan semakin masif sejak beberapa dekade terahir ketika komoditas sawit menjadi primadona global. Ekstraksi intensif perkebunan ini menyebabkan penyingkiran rakyat pada akses

lahan mereka dan akibatnya menimbulkan konflik agraria yang juga semakin masif. Untuk itu alangkah baiknya agar tidak terjadi benturan di lapangan karena secara f isik terdapat perbe-daan penggunaan dan pemanfaatan lahan perlu dilakukan sinkronisasi dan penetapan batasan secara jelas. Penetapan ulang batas dan kewajiban menjaga “kepemilikan” lahan hutan dengan lahan penduduk akan mampu mengurai serta mengu-rangi potensi konflik sumber daya alam.

Menurut data BPN hingga bulan September 2013 kasus pertanahan telah mencapai 4.223 kasus, sementara laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2011 mencatat 163 konflik yang menyebar seluruh In-donesia. Terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan dengan tahun 2010 (106 konflik). Dari sisi korban, terdapat 22 petani/warga yang meninggal di wilayah-wilayah sengketa dan konflik agraria. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 kepala keluarga, sementara luas area konflik mencapai 472.948,44 hektar. Dari 163 kasus yang terjadi, terdapat 97 kasus pada sektor perkebunan, 36 kaus di sektor kehutanan, dan 1 kasus pada wilayah tambak/pesisir.

Banyak peraturan BPN tidak dapat berlaku di kawasan hutan dan beberapa kementerian lain. Beberapa faktor menyebabkan peraturan pertanahan tidak bisa mengatur tanah secara op-timal dimana seyogyanya jika soal tanah seluruh peraturan hukum yang berlaku mengacu pada UUPA bukan mengesampingkannya sehingga

kepentingan masyarakat kurang diperhatikan.1

Sebagai contoh disharmoni hukum yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana BPN masih mengakui adanya alas hak yang dimiliki masyarakat sebelum berlakunya UUPA dan tanah ulayat, sementara itu Kementerian Kehutanan membuat TGHK dan Pemerintah Provinsi membuat peraturan daerah tentang tata ruang yang membuat BPN tidak bisa melakukan layanan kepada masyarakat dan kondisi ini berdampak pada tidak berlakunya hukum tanah nasional di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ruang lingkup pengaturan UUPA sejatinya meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya. Komposisi/ struktur UUPA memuat 67 Pasal: 58 Pasal + 9 Pasal ketentuan konversi terdiri dari:

a. Pasal-Pasal yang memuat dasar dan ketentuan pokok: 10 Pasal.

b. Pasal-Pasal yang mengatur tentang tanah: 53 Pasal.

c. Pasal-Pasal yang mengatur di luar a dan b: 4 Pasal

Degradasi UUPA karena disejajarkan dengan UU Sektoral. Penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral didorong oleh semangat pragmatis, yakni untuk mengako-modasi investasi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi “pembangunanisme”. Lebih jauh falsafah, tujuan dan prinsip-prinsip dari UUPA tidak diakomodasi dalam UU Sektoral. Pada saat penerbitan UUPA, masalah berkenaan dengan sumberdaya agraria selain tanah belum merupakan hal yang strategis, sehingga masalah berkenaan dengan penanaman modal dan konflik penguasaan serta pemanfaatan sumber-daya agraria belum diantisipasi (Sumardjono 2011, 1-13). Berikut penjabaran tentang disharmoni atau inkonsistensi Antar UU Sektoral.

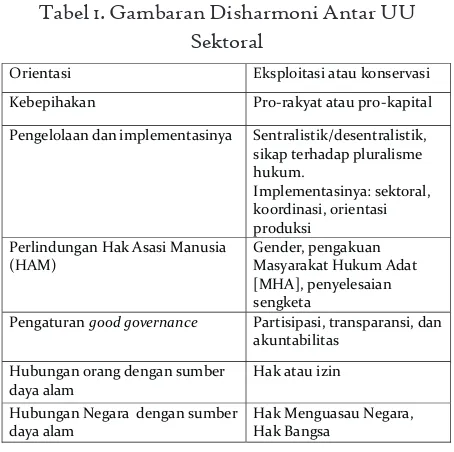

Tabel 1. Gambaran Disharmoni Antar UU Sektoral

Sumber: Maria SW. Sumardjono, Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”, 2012.

Orientasi Eksploitasi atau konservasi

Kebepihakan Pro-rakyat atau pro-kapital Pengelolaan dan implementasinya Sentralistik/desentralistik,

sikap terhadap pluralisme hukum.

Implementasinya: sektoral, koordinasi, orientasi produksi

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat [MHA], penyelesaian sengketa

Pengaturangood governance Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

Hubungan orang dengan sumber daya alam

Hak atau izin Hubungan Negara dengan sumber

daya alam

Hak Menguasau Negara, Hak Bangsa

Undang-Undang sektoral yang diterbitkan pada awal tahun 1970-an cenderung tidak kon-sisten, bahkan saling bertentangan menyangkut isu/substansi tertentu. Maria S.W Sumardjono (2012) juga menjelaskan bahwa dampak ketidak-konsistenan peraturan sumber daya alam yang bersifat sektoral adalah: 1. Kelangkaan dan ke-munduran kualitas dan kuantitas SDA; 2. Ketim-pangan struktur penguasaan/pemilikan, perun-tukan, penggunaan, dan pemanfaatan SDA; 3. Timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, dan pemanfaatan SDA (antar sektor, antara sektor dengan Masyarakat Hukum Adat, antara investor dengan Masyarakat Hukum Adat, antar investor terkait hak/izin pemanfaatan SDA).

3) Alternatif Solusi Ketidakharmonisan Pengelolaan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Atas ketidakhamonisan pengelolaan sumber daya alam dan dalam pelaksanaannya sering menimbulkan benturan antar lembaga, maka diperlukan solusi untuk mengurai sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras. Alternatif solusi atas kondisi yang dialami tersebut, antara lain berupa:

1. Kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam

Dalam penyusunan rancangan undang-undang sudah barang tentu diperlukan kajian yang mendalam tanpa mendiskreditkan dan mengurangi f ilosof i tujuan yang sudah menjadi bagian luhur untuk kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Hal-hal yang bersifat sektoral dan menganggap suatu kewenangan (bidang) dari lembaga tertentu adalah yang paling benar sebaiknya ditinggal kemudian digantikan dengan semangat membangun satu kesatuan agar tidak saling tumpang tindih. Meskipun untuk memu-lainya cukup berat, namun dengan semangat

tersebut akan menjadi modal penting bagi kelanjutannya. Adanya kesepahaman yang tertuang dalam satu dokumen yang menjadi pegangan seluruh lembaga terkait dalam merumuskan peraturan akan memudahkan mencapai tujuan khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada tingkatan yang lebih tinggi dapat pula dibentuk lembaga yang mengkoordinir seluruh lembaga terkait agar memiliki kemudahan dan meminimalkan terjadinya “konflik” kewenangan.

2. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Pembaruan yang dimaksud merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan pengelolaan sumber daya alam adalah segala yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan (TAP. MPR No. X/ MPR/2001). Kedual hal tersebut sebenarnya memiliki landasan filosf is yang sama, artinya didasarkan atas pedoman dan tujuan dalam mengelola sumber daya. Agraria (UUPA) yang memilki makna lebih luas, mampu menjadi sumber rujukan dan patokan untuk penerbitan peraturan turunan yang tidak saling berbenturan bukan justru sebaliknya. Hal ini sejalan dalam TAP MPR tersebut yang mengamanatkan pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Disamping itu juga dengan mencabut, mengubah dan/atau mengganti seluruh undang-undang dan peraturan pelaksana-annya yang tidak sejalan.

3. Kodif ikasi dan unifikasi

dan sumber daya alam yang sudah ada maupun hasil penggantian peraturan yang tumpang tindih. Apabila hasil unifikasi sudah terkunci maka akan memudahkan dan menselaraskan kegiatan dari masing-masing lembaga. Jikapun dalam perjalanannya kedepan terdapat dinamika yang mengakibatkan perubahan, seyogyanya mengacu pada hasil unif ikasi tersebut.

4) Belajar Pengelolaan di Negara Lain a) Pengelolaan di Republik Rakyat Cina

China mereformasi hukum-hukum agraria khususnya tanah tergabung dalam sumber daya alam dengan memberikan perubahan substantif pelajaran yang mungkin berguna bagi negara lain untuk mencoba menanggapi melalui cara yang konstruktif terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi ekonomi dan sosial serta kelangkaan tanah. Pendekatan yang dipilih oleh China didasarkan pada pola bertahap dan agak pragmatis dalam pendekatannya, bersama dengan pelaksanaan desentralisasi di tingkat lokal.

Penekanan pada eksperimentasi dan percontohan yang kemudian dapat dimodifikasi dan ditingkatkan atau dibuang tergantung pada hasil yang dicapai. Pemberian tanggung jawab kepada pemerintah daerah dengan cara ini telah memberikan gambaran tidak hanya meng-gunakan f leksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan spesifik lokasi tetapi juga memberikan dasar untuk bergerak maju dengan penerapan yang jauh lebih cepat daripada mencoba mengembangkan sebuah “ideal” hukum yang tidak sinkron dengan realitas tanah. China pernah mencoba untuk mendesentralisasikan administrasi tanah tanpa mekanisme yang memadai akuntabilitas dan kontrol dapat meningkatkan daya diskresioner elit lokal, bukan penguatan hak atas tanah.

To be responsible for the planning, administration, pro-tection and rational utilization of such natural resources

as land , mineral and marine resources in the People’s Republic of China. Major functions and responsibilities assigned to the Ministry of Land and Resources. To compile and implement the national comprehensive plan-ning for land and re-sources, overall plan for land use and other specific plans; to participate in the examina-tion and verificaexamina-tion of urban overall plans submitted to the State Council to organize the survey and evalua-tion of mineral and marine resources (Ministry of Land and Resources PRC, 2007);

Bukti dari China, seperti dalam kasus pembatasan secara bertahap kekuatan-kekuatan pemerintah lokal untuk sewenang-wenang mengambil tanah, menggambarkan bahwa desentralisasi tidak sama dengan tidak adanya aturan pusat yang dikenakan, bahkan itu merupakan sebaliknya. Bukti menunjukkan bahwa memiliki aturan yang jelas, tegas dan menegakkannya sangat diperlukan (Ministry of Land and Resources PRC, 2007).

b) Pengelolaan Tanah di Amerika Serikat

Kewenangan agraria khsusnya pertanahan di Amerika Serikat berada pada sebuah lembaga

bernama The Bureau of Land

Manage-ment (BLM). Lembaga ini merupakan bagian dari

Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat yang mengelola tanah publik Amerika, dengan total

nilai sekitar 253 juta hektar (1.020.000 km2), atau

seperdelapan dari luas daratan Amerika Serikat. BLM juga mengelola 700 juta hektar (2.800.000

km2) mineral bawah permukaan yang mendasari

pemerintah federal, negara bagian, dan tanah pribadi. Sebagian besar tanah publik yang terletak di bagian barat negara bagian, termasuk Alaska dengan sekitar 10.000 karyawan tetap dan hampir 2.000 karyawan musiman, ini berhasil menjadi lebih dari 21.000 hektar (85 km2) per karyawan. Anggaran badan tersebut adalah US $ 960.000.000 untuk tahun 2010 ($ 3,79 per hektar permukaan, $ 9,38 per hektar).

publik sehingga dapat digunakan dan dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang.BLM menjalankan aturan perundangan pertanahan

Amerika Serikat yang termaktub dalam The

Fed-eral Land Policy and Management (FLPMA), yang merupakan hukum federal mengatur cara dima-na tadima-nah publik yang dikelola oleh BLM. Hukum tersebut disahkan pada tahun 1976.

Kongres mengakui adanya nilai dari tanah publik dan menyatakan bahwa tanah ini akan tetap

dalam kepemilikan umum. National Forest Service,

National Park Service, BLM, yang kemudian membatasi penggunaan. FLPMA membahas topik seperti perencanaan penggunaan lahan, pembebasan lahan, biaya dan pembayaran, administrasi tanah federal, manajemen keterjangkauan, dan hak pakai di atas tanah fed-eral. FLPMA memiliki tujuan tertentu dan jangka waktu dimana untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan kewenangan yang lebih dan menghilangkan ketidakpastian seputar peran BLM dalam penunjukan lokasi lahan dan manajemen. FLPMA yang berkaitan khusus dengan hutan berada di bawah manajemen yang telah ditunjuk. Di sini, BLM juga diberikan kekuasaan untuk menunjuk hutan dan diberikan 15 tahun untuk melakukannya. BLM bekerja dengan melakukan studi, mengelompokkan daerah sebagai daerah hutan studi”. Daerah ini bukan area hutan resmi tetapi maksud dan tujuan diperlakukan seperti itu agar sampai adopsi formal sebagai hutan oleh Kongres. Sekitar 8,8 juta hektar lahan BLM saat ini termasuk dalam Sistem Pelestarian Hutan Nasional sebagai hasil dari review lahan yang diamanatkan oleh FLPMA. Mereka yang diperintahkan untuk melaksanakan kebijakan dari FLPMA adalah karyawan pemerintah yang terlatih menggunakan pedoman secara tegas dalam setiap tindakannya. Selanjutnya yang digunakan FLPMA untuk mengatasi masalah-masalah pertanahan sebagai kebutuhan orang-orang Amerika Serikat, telah diperluas mencakup sumber daya alam seperti

minyak di Tanah Federal ( Bereu Of Land Man-agement US Department of The Interior 2015).

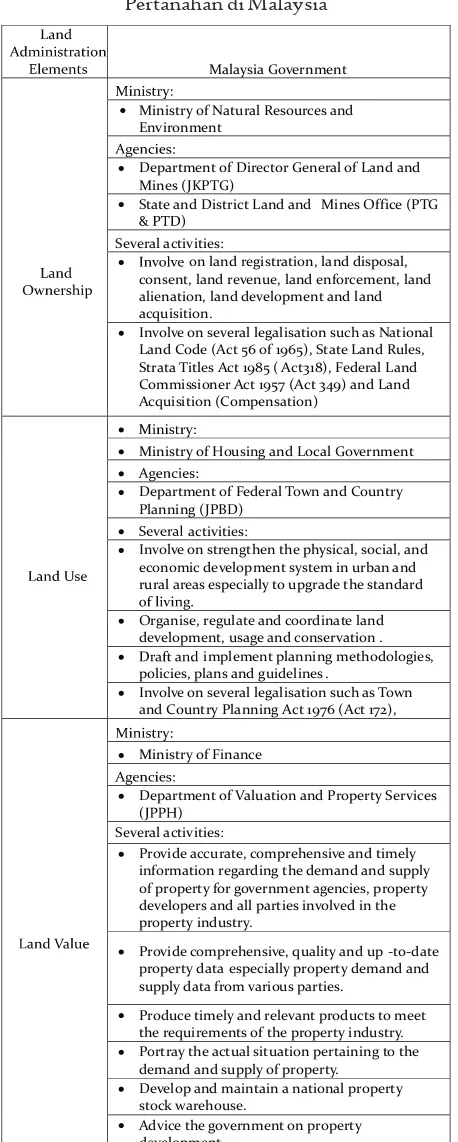

c) Pengelolaan Pertanahan di Malaysia

Ditinjau dari sisi administrasi keagrariaan khususnya tanah di Negara Malaysia dapat dibedakan kedalam dua sistem kewilayahan yang membedakannya, yaitu adminitrasi tanah wilayah barat (Semenanjung Malaysia) dan dan administrasi tanah wilayah timur (Sabah dan Sarawak). Wilayah barat pengaturan pertanahan dikenal dengan Kanun Tanah Negara (KTN) yang merupakan undang-undang tertinggi di wilayah tersebut. Undang-Undang KTN dikenal juga dengan UU No. 56 Tahun 1965 yang dalam perjalanannya sudah mengalami amandemen untuk penyempurnaan. Di bagian timur (Sabah dan Sarawak) aturan pertanahan menggunakan dua pedoman yang berbeda, khusus untuk wilayah

Sabah menggunakan Land Ordinance 1962 dan

wilayah Sarawak menggunakan Land Code 1958.

Penataan dan pengaturan dalam administrasi pertanahan di Negara Malaysia cukup kompleks karena tidak dalam satu kelembagaan khusus tetapi terdapat pada tiga kementerian, antara lain Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Ministry of Natural Resources and Environment), Kementrian Perumahan dan Pemerintahan

Daerah (Ministry of Housing and Local

Govern-ment), dan Kementrian Keuangan (Ministry of

Finance). Ketiga kementerian tersebut secara tegas dan spesif ik memiliki tugas terkait administrasi pertanahan yang cukup detail serta tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pengadministrasian tanah dapat tertata. Sebagai contoh kewenangan terkait

kepemilikan tanah (Land Ownership) dipegang

oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, kewenangan dalam penggunaan

tanah (Land Use) dipegang oleh Kementrian

Perumahan dan Pemerintahan Daerah dan

dipegang oleh Kementrian Keuangan. Berikut tabel kewenangan administrasi pertanahan oleh tiga kementerian di Malaysia:

Tabel 2. Kewenangan Tugas Administrasi Pertanahan di Malaysia

Sumber: Halim Hamzah et al.,Spatial Data Infra-structure for Malaysia Land Administration, 2010

Berdasarkan acuan pengelolaan tanah di negara maju dan berkembang pesat sebagaimana uraian di atas dapat diambil sebuah benang merah pengelolaan tanah sebaiknya:

1. Kelembagaan yang ada hendaknya universal tidak parsial sektoral sebab urgensi dari sebidang tanah dapat melahirkan kekayaan negara misalkan hutan, tambang, pengelolaan ruang; 2. Di negara maju pengelolaan tanah dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam sebuah undang-undang yang meletakkan semua sumber daya alam dan potensinya menjadi sebuah satu kesatuan yang holistik; 3. Penguatan peraturan kewenangan lembaga

pertanahan dengan menegaskan tugas dan fungsinya sehingga tidak saling berbenturan maupun tumpang tindih terhadap lembaga lain yang dapat mengakibatkan lemahnya fungsi lembaga tersebut.

D. Kesimpulan

Untuk mengelola sumber daya alam di

Indone-sia yang peraturannya mengalami jungle of law

pe-merintah dapat mengambil langkah sebagai berikut: 1. Pemerintah beserta pemerhati sumber daya alam mengkaji kembali undang-undang sektoral yang berbenturan dan tidak sesuai dengan falsafah NKRI didahului dengan mengkaji konflik norma yang ada;

2. Diperlukan kesepahaman dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam, pembaruan agraria serta kodif ikasi dan unif ikasi segala peraturan yang bertautan;

3. Perlu pengkajian kembali struktur kelem-bagaan pengelola SDA jika perlu unif ikasi hendaknya kita belajar ke negara lain dalam mengelola bukan lagi sektoral tetapi sudah dalam lembaga yang terintegrasi.

4. Pengelolaan pertanahan memiliki kekuatan yang mampu menempatkan pada satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan esensi sumber daya alam itu sendiri.

Malaysia Government

Ministry of Natural Resources and Environment

Department of Director General of Land and Mines (JKPTG)

State and District Land and Mines Office (PTG

Several activities:

on land registration, land disposal, consent, land revenue, land enforcement, land alienation, land development and land acquisition.

Involve on several legalisation such as National Land Code (Act 56 of 1965), State Land Rules, Strata Titles Act 1985 ( Act318), Federal Land Commissioner Act 1957 (Act 349) and Land Acquisition (Compensation)

Ministry of Housing and Local Government

Department of Federal Town and Country Planning (JPBD)

activities:

Involve on strengthen the physical, social, and economic development system in urban and rural areas especially to upgrade the standard

Organise, regulate and coordinate land development, usage and conservation .

implement planning methodologies, policies, plans and guidelines .

Involve on several legalisation such as Town and Country Planning Act 1976 (Act 172),

Ministry of Finance

Department of Valuation and Property Services

Several activities:

Provide accurate, comprehensive and timely information regarding the demand and supply of property for government agencies, property developers and all parties involved in the property industry.

Provide comprehensive, quality and up -to-date property data especially property demand and supply data from various parties.

Produce timely and relevant products to meet the requirements of the property industry. Portray the actual situation pertaining to the demand and supply of property.

Develop and maintain a national property stock warehouse.

Daftar Pustaka

Soerodjo, I 2003, Kepastian Hukum Hak Atas

Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya

Joyowinoto 2010, Tanah untuk Keadilan dan

Kesejahteraan Rakyat, forum Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta.

Koeswahyono, Imam, M dan Soimin 2007,

Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Ref ika Aditama.

Sumardjono MSW 2008, Tanah dalam Perspektif

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Buku Kompas, Jakarta.

Murad, R 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum

Atas Tanah, Alumni, Bandung

Rahardjo, S 1980, Hukum dan Masyarakat,

Angkasa, Bandung,

Soekanto, S 1993, Faktor-Faktor yang

Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit RajaGraf indo Persada, Jakarta.

Mulyanto, B 2010, Pengembangan Ilmu Tanah

Untuk Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat’ Orasi Guru Besar IPB

Sumardjono, MSW, Penyempurnaan UU Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, presentasi untuk RDPU dengan KOMISI II DPR RI Jakarta, 12 Oktober 2011, hal 1-13

Sumardjono, MSW, Menuju Kawasan Hutan yang

Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, presentasi Semiloka Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 13 Desember 2012.

Faiz PM, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan

MK, dilihat pada 22 September 2012, http://

www.jurnalhukum.blogspot.com.

Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional 2010-2014

Siregar, Papande, H, dan Putri, HI 2010,

Com-parative Public Administration (Administrasi Keagrariaan (Pertanahan) Antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia), Universi-tas Indonesia, Jakarta.

US Department of The Interior Bureu of Land Management, dilihat pada 12 Oktober 2012, http://www.blm.gov/wo/st/en.html

Ministry of Land and Resources of People’s

Re-public of China, Land Administration Law of

Diterima: 1 September 2015 Direview: 2 Oktober 2015 Disetujui: 20 Oktober 2015

SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR

Dian Aries Mujiburohman

2Abstract: Abstract: Abstract: Abstract:

Abstract: Sangiang island is a natural tourist park having a strategic location as it is situated at Sunda strait. The place is popularly called seven wonders of Banten since the island has a high Land Value. Besides, the place will be one of the spots of the Sunda strait bridge. The above economic potential is used as a sue at the Adminitrative Law Court (PTUN) as the island has been determined as a neglected land. The decision on the neglected lands on the right of buildings No. 23, 24, 22 held by PT. Kalimaya Putih stating that the decision of National Land Agency should de declared invalid since it was in opposition of the valid regulation and it also opposes the General Principles of Good Governance.

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords:

Keywords: Letter of Decision, neglected lands, PTUN

Abstrak: Abstrak: Abstrak: Abstrak:

Abstrak: Pulau Sangiang merupakan taman wisata alam mempuyai letak strategis yang terletak di selat sunda dikenal dengan julukan Seven Wonders of Banten, karena letaknya yang strategis mempunyai potensi sebagai tempat wisata dan secara ekonomi baik itu potensi nilai tanah Pulau Sangiang atau Land Value yang tinggi, didukung dengan direncanakan akan dilewati jembatan selat sunda. Potensi ini salah satu yang mendasari gugatan di pengadilan tata usaha negara atas gugatan penetapan tanah terlantar di Pulau Sangiang. Penetapan Tanah Terlantar atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23, 24 dan 22 atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih, pada pokoknya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dinyatakan batal dan harus dicabut karena secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara substansi juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci

Kata kunci: Surat Keputusan, Tanah Terlantar, PTUN.

1 Hasil Penelitian Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan

(STPN) Tahun 2013.

2 Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Alamat Korespodensi: [email protected] A. Pendahuluan

Pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam di Indonesia, telah memberikan sumbangan berarti dalam pembangunan. Luas perkebunan ditingkatkan, hutan terus dibuka, batu bara, mineral, gas dan minyak bumi terus digali, didukung dengan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai sarana kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sumber daya alam pada dasarnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berlakunya hukum sebagai sarana kepastian

hukum dalam pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam mempuyai dampak sampingan negatif yaitu, ketimpangan dan monopoli sumber daya alam. Pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam memerlukan tanah yang sangat luas, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tidak memiliki tanah, sebaliknya sedikit orang tapi menguasai tanah dengan jumlah yang sangat luas.

Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Menurut Joyo Winoto (2010, 1-5) terdapat tiga motif yang mendasari mengapa tanah terlantar harus ditertibkan, pertama,

tanah terlantar yang status tanah tersebut tidak menjadi bagian sistem ekonomi dan politik negara, tapi sudah memiliki dasar penguasaan, sehingga masyarakat dan negara tidak dapat memanfaatkannya; kedua, pertimbanganya adalah mandat konstitusi, berdasarkan Pasal 27, Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 mengamanatkan bahwa tanah terlantar harus diambil oleh negara; ketiga, tanah terlantar sering menjadi sumber konflik.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab penelantaran tanah. Pertama adalah karena ketidakmampuan mendayagunakan, baik secara f inansial maupun non f inansial. Kedua adalah karena pemiliknya berspekulasi pada saat membeli dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang penggunaanya. Ketiga adalah bahwa tanah tersebut sengaja ditelantarkan tapi sertif ikatnya dipakai untuk mencari pinjaman (Joyo Winoto 2010, 1-5). Sebagaimana yang disebut dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menyatakan penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.

Tujuan penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah:

Penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan

lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Berdasarkan analisis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sampai dengan 27 Februari 2010 terdapat 7,3 juta hektar tanah terlantar, 15,32 persen adalah tanah-tanah yang dikuasai pemerintah atau BUMN, sisanya dikuasai swasta, (Joyo Winoto 2010, 45-46). Dari total tanah terlantar sersebut, sekitar 3.1 juta hektar diantaranya berupa tanah terdaftar sedangkan 4,2 juta hektar sisanya sudah ada dasar penguasaanya, tapi belum memiliki hak atas tanah dimana semuanya milik badan hukum. Sebanyak 15,32 persen milik badan hukum publik yaitu instansi pemerintah sedangkan sisanya milik badan hukum privat, (Joyo Winoto 2010, 1-5). Berdasarkan hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar di seluruh Indonesia dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel. 1. Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar (Per 17 Agustus 2010)

Sumber: Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Banten

Berdasarkan hasil Rapat dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Sidang: 2012– 2013, Rabu, 28 November 2012, bahwa hasil identif ikasi awal BPN RI, tanah terindikasi terlantar kurang lebih seluas 7,3 juta hektar. Setelah dilakukan identif ikasi lanjutan, didapat seluas 4,8 juta hektar yang berpotensi terlantar. Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar untuk seluas 66.551 hektar, dari luasan tersebut pada Tahun 2011 telah diterbitkan 19 surat keputusan

No HAT /

DPAT

Jumlah Hak

Luas HAT/DPAT (Ha)

Luas Terindikasi Terlantar (Ha)

1 HGU 892 1.876.550,1948 961.830,8000

2 HGB 1338 77.596,7041 68.869,4040

3 HP 71 9.712,9953 8.389,9607

4 HPL 169 560.589,9816 227.709,2715

5 Ijin

Lokasi

665 4.693.951,4276 3.535.076,0450

penetapan tanah terlantar seluas 37.244 hektar. Dari 19 surat keputusan tersebut, 11 surat keputusan menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sampai saat ini ada 8 surat keputusan yang tidak digugat seluas 3.009 hektar. Pada Tahun 2012, Badan Pertanahan Nasional merilis data tentang surat keputusan penetapan tanah terlantar yang telah diajukan 94 SK Penetapan Tanah Terlantar dan yang telah ditetapkan sebanyak 80 SK atau seluas 54.123,2436 Ha. Namun dari 80 Surat Keputusan tersebut, sebanyak 11 SK digugat di pengadilan seluas 34.368 Ha (BPN RI 2013).

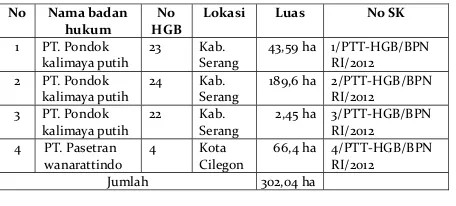

Dari sebelas Surat Keputusan yang menjadi objek perkara di Pengadilan TUN tersebut, 4 (empat) diantaranya ada di Provinsi Banten. Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23, 24 dan 22 atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih, terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 18 Januari 2012 danHak Guna Bangunan No. 4 Kepuh atas nama PT. Pasetran wanarattindo dikota Cilegon.Berkut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel. 2. Tanah Terlantar di Propinsi Banten

Sumber: Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Banten, Tahun 2010.

Keempat Surat Keputusan Kepala BPN RI digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang pada pokoknya Surat Keputusan Kepala BPN RI dinyatakan batal dan harus dicabut sesuai dengan putusan Nomor 13/G/2012/PTUN-SRG dan putusan Nomor 16//G/2012/PTUN-SRG. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi fokus

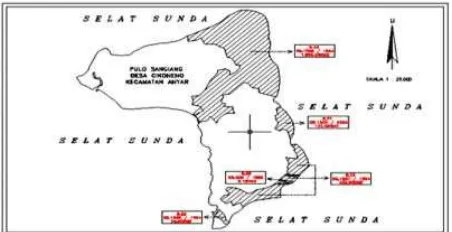

kajian adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2012/PTUN-SRG dengan objek gugatan pada HGB No 23, 24, dan 22 yang terletak di Pulau Sangiang Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

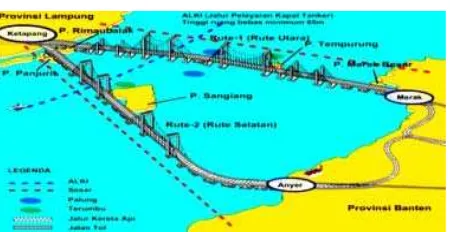

Pulau Sangiang adalah pulau kecil yang terletak di Selat Sunda, yakni antara Jawa dan Sumatra, dengan Pesona alam Pulau Sangiang dikenal dengan julukan Seven Wonders of Banten. Keindahan alamnya, baik itu terumbu karang, pantai, disisi lain Pulau Sangiang juga direncanakan akan dilewati atau sebagai jalur penghubung Jembatan Selat Sunda (JSS). Berdasarkan alasan tersebut pembahasan akan menitik beratkan pada potensi dan permasalahan Pulau Sangiang sebagai aset bangsa dan kajian atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2012/PTUN-SRG.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data skunder atau Library Reseacrh.3 Bahan

pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempuyai ruang lingkup yang sangat luas baik data sekunder bersifat pribadi mencakup dokumen pribadi dan data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang berkerja maupun data sekunder bersifat publik yang mencakup data arsip, data resmi instansi pemerintah dan data lain, misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.4

Penelitian hukum normatif ini mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan tentang penetapan tanah terlantar, dengan menelaah Pasal-Pasal dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

No Nama badan hukum

No HGB

Lokasi Luas No SK

1 PT. Pondok kalimaya putih

23 Kab. Serang

43,59 ha 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 2 PT. Pondok

kalimaya putih

24 Kab. Serang

189,6 ha 2/PTT-HGB/BPN RI/2012 3 PT. Pondok

kalimaya putih

22 Kab. Serang

2,45 ha 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 4 PT. Pasetran

wanarattindo

4 Kota Cilegon

66,4 ha 4/PTT-HGB/BPN RI/2012 Jumlah 302,04 ha

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. Penelitian

Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-14.