BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tanaman Patah Tulang 2.1.1 Morfologi Tanaman Patah Tulang

Tanaman Patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) berasal dari Afrika tropis,

tamanan ini menyukai tempat terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Di

Indonesia, ditanam sebagai tanaman pagar, tanaman hias di pot, tanaman obat,

atau tumbuh liar. Dapat ditemukan dari dataran rendah sampai ketinggian 600 m.

Perdu yang tumbuh tegak ini mempunyai tinggi 2-6 m dengan pangkal berkayu,

bercabang banyak, dan bergetah seperti susu yang beracun (Nuryati, 2011).

Patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) mempunyai ranting yang bulat

silindris berbentuk pensil, beralur halus membujur, dan berwarna hijau.

Rantingnya setelah tumbuh sekitar satu jengkal akan segera bercabang dua yang

letaknya melintang, demikian seterusnya sehingga tampak seperti percabangan

yang terpatah-patah. Daunnya jarang, terdapat pada ujung ranting yang masih

muda, kecil-kecil, bentuknya lanset, panjang 7-25 mm, dan cepat rontok. Bunga

majemuk, tersusun seperti mangkuk, warnanya kuning kehijauan seperti ranting.

Jika masak, buahnya akan pecah dan melemparkan biji-bijinya. Ciri khas

tumbuhan patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) adalah tidak memiliki daun dan

hanya tersusun atas batang-batang yang mirip tulang belulang. Getah yang

dikandung patah tulang terbukti secara empiris mengobati tulang patah

Tanaman patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) juga dikenal dengan nama

susuru (Sunda), kayu urip, pacing tawa, tikel balung (Jawa), kayu jaliso, kayu

leso, kayu langtolangan, kayu tabar (Madura), patah tulang (Sumatera)

(Nuryati, 2011).

2.1.2. Sistematik Tanaman Patah Tulang

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Bangsa : Asterales

Suku : Euphorbiaceae

Warga : Euphorbia

Jenis : Euphorbia tirucalli (Setiawati,dkk, 2008).

2.1.3 Sifat dan Kandungan Kimia

Patah tulang (Euphorbia tirucalli L.) mempunyai bau lemah, rasa

mula-mula tawar, lama kelamaan timbul rasa kebas di lidah. Mengandung senyawa

euphorbone, taraksasterol, laktucerol, euphol, senyawa damar yang menyebabkan

rasa tajam ataupun kerusakan pada selaput lendir, bila terkena mata getah patah

tulang dapat menyebabkan kebutaan, sesegera mungkin mata dicuci dengan air

2.1.4 Manfaat Tanaman Patah Tulang

Bagian tanaman yang paling sering dimanfaatkan untuk obat adalah kulit

batang dan ranting dan akarnya dengan beberapa cara manfaat penggunaannya,

yaitu:

- Mencegah tahi lalat membesar

Gosok tahi lalat dengan air jeruk nipis, lalu olesi dengan getah patah tulang.

Lakukan beberapa kali sehari dan jangan sampai terkena mata.

- Kapalan (clavus) dan kutil

Cuci bersih ½ kg dahan dan ranting patah tulang, lalu rebus dengan 4 liter air

sampai tersisa 2 liter. Gunakan air rebusan hangat untuk merendam bagian

tubuh yang kulitnya menebal atau terdapat kutilnya selama ½ jam. Setelah

kulit kering, olesi kutil dengan lendir daun lidah buaya sampai merata. Dengan

pengobatan ini, kapalan atau kutil dapat terlepas dengan sendirinya.

- Kulit tertusuk duri atau terkena pecahan kaca

Olesi kulit atau tubuh yang tertusuk duri dengan getah patah tulang. Getah

patah tulang dapat mengeluarkan duri-duri dari kulit.

- Sakit gigi

Teteskan getah patah tulang pada gigi yang sakit dan berlubang. Lakukan satu

sampai dua kali sehari. Hati-hati jangan sampai mengenai gigi yang sehat.

- Patah tulang

Gosokkan getah patah tulang pada kulit diatas tulang yang patah. Cara lainnya,

giling halus ranting patah tulang dan tempelkan hasil gilingan di atas tulang

yang patah kemudian balut. Lakukan pengobatan dua kali sehari dengan

- Herpes zoster

Tumbuk halus 1 genggam herba patah tulang dan 1 buah bawang putih, lalu

tambahkan air dingin. Balurkan hasil tumbukan pada bagian tubuh yang sakit.

Lakukan pengobatan tiga kali sehari (Arief, 2007).

2.2 Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif

darisimplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Ditjen POM, 1995). Ragam ekstraksi

yang tepat bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang

diekstraksi dan pada jenis senyawa yang diisolasi (Harborne,1984).

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan beberapa kali pengocokkan atau pengadukan pada temperatur

ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode

pencapaian kosentrasi pada kesimbangan. Maserasi dilakukan dengan cara

pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi dilakukan dengan

pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama,

dan seterusnya (Ditjen, 2000).

Metode ekstraksi atau cara ekstraksi dapat dilakukan dengan cara merendam

serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel

dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan

yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan

dalam bahan-bahan tumbuhan tersebut cukup tinggi dan telah diketahui jenis

pelarut yang dapat melarutkan dengan baik senyawa-senyawa yang akan

diekstraksi atau diisolasi. Kelemahan teknik ini yakni adanya kejenuhan

konsentrasi larutan penyari (Ditjen, 2000).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Nyeri 2.3.1 Definisi Nyeri

Nyeri adalah sensasi yang penting bagi tubuh, sensasi penglihatan,

pendengaran, bau, rasa, sentuhan,dan nyeri merupakan hasil stimulasi reseptor

sensorik. Provokasi saraf-saraf sensorik nyeri menghasilkan reaksi

ketidaknyamanan, distress, atau menderita (Raylene, 2008).

2.3.2 Mekanisme Nyeri

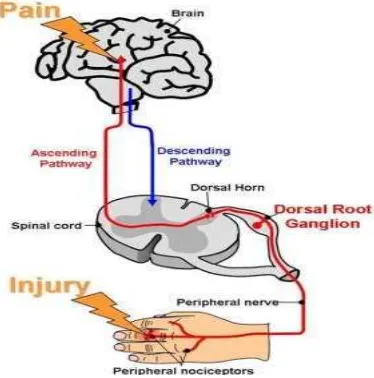

Gambar 2.1 Perjalanan Nyeri (Anonim, 2011).

Pada Gambar 2.1 menjelaskan tentang perjalanan rangsangan nyeri. Rasa

nyeri terjadi akibat rangsangan-rangsangan mekanis, fisik, atau kimiawi yang

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada jaringan dan melepaskan zat-zat

tertentu yang disebut mediator-mediator nyeri yang letaknya pada ujung-ujung

Dari tempat ini rangsangan dialirkan melalui saraf-saraf sensoris ke sistem saraf

pusat (SSP) melalui sumsum tulang belakang ke thalamus dan kemudian ke pusat

nyeri di dalam otak besar, dimana rangsangan dirasakan sebagai nyeri. Otak besar

dan otak kecil bersama-sama melakukan reaksi pertahanan dan perlindungan.

Mediator-mediator nyeri yang terpenting adalah histamin, serotonin, dan

prostagladin, serta ion-ion kalium (Mustchler, 1991; Ganiswara, 1995; Tan dan

Rahardja, 2002).

Banyak faktor yang mempengaruhi nyeri (Gambar 2.1), antara lain:

lingkungan, umur, kelelahan, riwayat nyeri sebelumnya, mekanisme pemecahan

masalah pribadi. Sebagian besar rasa nyeri hebat oleh karena: trauma, iskemia

atau inflamasi disertai kerusakan jaringan. Hal ini mengakibatkan terlepasnya zat

kimia tertentu yang berperan dalam merangsang ujung-ujung saraf perifer. Nyeri

dapat diperberat dengan adanya rangsangan dari lingkungan yang berlebihan,

misalnya: kebisingan, cahaya yang sangat terang dan kesendirian. Kelelahan juga

meningkatkan nyeri sehingga banyak orang merasa lebih nyaman setelah tidur

(Willkinson, 2007).

2.3.3 Mediator Nyeri

Ada beberapa sumber/penghasil senyawa kimia yang terlibat pada

pengenalan nyeri, yaitu (1) berasal dari sel yang rusak, (2) disintesis oleh

sel-sel melalui enzim yang diinduksi karena kerusakan jaringan, atau (3) merupakan

produk nosiseptor sendiri. Histamin dan kalium yang dilepaskan oleh sel setelah

terjadi kerusakan jaringan dapat mengaktivasi dan/atau mensensitisasi nosiseptor.

Pada kadar rendah, bradikinin, suatu polipeptida hasil potongan protein plasma,

sensitivitas berlebihan terhadap nyeri), pada kadar tinggi, bradikin dapat secara

langsung menstimulasi nosiseptor untuk aktif. Prostaglandin dan leukotrien

merupakan senyawa yang disintesis di daerah kerusakan jaringan dan dapat

mengakibatkan hiperalgesis melalui kerja langsungnya pada nosiseptor atau

dengan mensensitisasi nosiseptor terhadap senyawa lain. Senyawa P, suatu

neurotransmitter yang dilepaskan dari serabut saraf aferen, juga mengakibatkan

pelepasan histamin dan bekerja sebagai vasodilator kuat (Raylene, 2008).

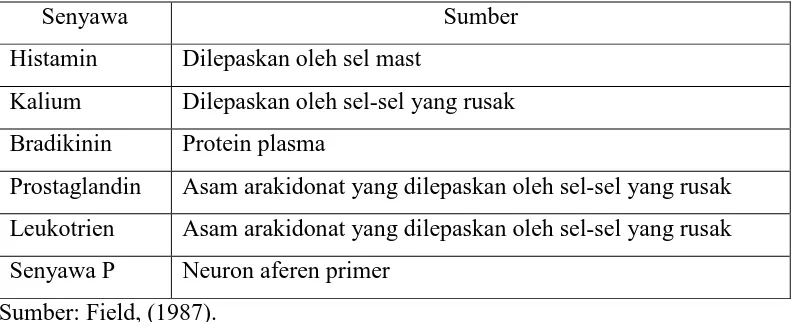

Tabel 2.1 Senyawa Aktif Mediator-mediator Nyeri

Senyawa Sumber

Histamin Dilepaskan oleh sel mast

Kalium Dilepaskan oleh sel-sel yang rusak

Bradikinin Protein plasma

Prostaglandin Asam arakidonat yang dilepaskan oleh sel-sel yang rusak

Leukotrien Asam arakidonat yang dilepaskan oleh sel-sel yang rusak

Senyawa P Neuron aferen primer

Sumber: Field, (1987).

2.3.4 Klasifikasi Nyeri

Nyeri dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis yaitu:

1. Nyeri fisiologis, terjadinya nyeri oleh karena stimulasi singkat yang tidak

merusak jaringan, misalnya pukulan ringan akan menimbulkan nyeri yang ringan.

Ciri khas nyeri sederhana adalah terdapatnya korelasi positif antara kuatnya

stimuli dan persepsi nyeri, seperti semakin kuat stimuli maka semakin berat nyeri

yang dialami.

2. Nyeri inflamasi, terjadinya nyeri oleh karena stimuli yang sangat kuat sehingga

fungsi berbagai komponen nosiseptif berubah. Jaringan yang mengalami inflamasi

mengeluarkan berbagai mediator inflamasi, seperti: bradikinin, leukotrin,

prostaglandin, purin dan sitokin yang dapat mengaktivasi atau mensensitisasi

nosiseptor secara langsung maupun tidak langsung. Aktivasi nosiseptor

menyebabkan nyeri, sedangkan sensitisasi nosiseptor menyebabkan hiperalgesia.

3. Nyeri neuropatik adalah nyeri yang didahului dan disebabkan adanya disfungsi

primer ataupun lesi pada sistem saraf yang diakibatkan: trauma, kompresi,

keracunan toksin atau gangguan metabolik. Akibat lesi, maka terjadi perubahan

khususnya pada serabut saraf aferen (SSA) atau fungsi neuron sensorik yang

dalam keadaan normal dipertahankan secara aktif oleh keseimbangan antara

neuron dengan lingkungannya, sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan.

Gangguan keseimbangan tersebut dapat melalui perubahan molekuler sehingga

aktivasi SSA (mekanisme perifer) menjadi abnormal yang selanjutnya

menyebabkan gangguan fungsi sentral (mekanisme sentral) (Turk dan Flor, 1999;

Raylene, 2008).

Pengobatan nyeri tidak hanya difokuskan untuk menghilangkan gejala

tetapi juga untuk mengatasi penderitaan dan ketidakmampuan yang diakibatkan

oleh nyeri tersebut. Pemberian analgetik secara teratur disarankan lebih untuk

mencegah munculnya nyeri dari pada meredakan nyeri yang telah terjadi. Rasa

nyeri dapat di atasi dengan obat-obat analgetik yang letak dan tempat kerjanya

disesuaikan dengan rasa nyeri yang dirasakan, rasa nyeri ringan sampai sedang

dapat diobati dengan obat-obat analgetik perifer seperti antalgin tablet

(Metampiron) dan nyeri sedang sampai nyeri berat dapat diobati dengan obat-obat

Berdasarkan proses terjadinya nyeri, maka rasa nyeri dapat dilawan

dengan beberapa cara, yaitu:

a. merintangi pembentukan rangsangan dalam reseptor-reseptor nyeri perifer, oleh

analgetika perifer atau anestetika lokal.

b. merintangi penyaluran rangsangan nyeri dalam saraf-saraf sensoris, misalnya

dengan anestetika lokal

c. blokade dari pusat nyeri dalam sistem saraf pusat dengan analgetika sentral

(narkotika) atau anestetika umum (Tan dan Rahardja, 2002).

2.4 Analgetik

2.4.1 Definisi Analgetik

Analgetik adalah senyawa yang dalam dosis terapeutik digunakan untuk

meringankan atau mengurangi rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran

(Mustchler, 1991; Tan dan Rahardja, 2002; Siswandono dan Soekardjo, 2008 ).

Kesadaran akan perasaan sakit terdiri dari dua proses, yakni penerimaan

rangsangan sakit di bagian otak besar dan reaksi-reaksi emosional dan individu

terhadap perangsang ini. Obat penghalang nyeri (analgetik) mempengaruhi proses

pertama dengan mempertinggi ambang kesadaran akan perasaan sakit, sedangkan

narkotik menekan reaksi-reaksi psikis yang diakibatkan oleh rangsangan sakit.

Pada pengobatan rasa nyeri dengan analgetik, faktor-faktor psikis turut berperan,

misalnya kesabaran individu dan daya menerima nyeri. Secara umum analgetik

dibagi dalam dua golongan, yaitu analgetik non-narkotik atau integumental

analgetik (misalnya asetosal dan parasetamol) dan analgetika narkotik atau

2.5 Obat-obat Analgetik 2.5.1 Analgetik Narkotik

Analgetik narkotik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem

saraf pusat secara selektif dan dapat mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun

berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung

akut, sesudah operasi dan kolik usus dan ginjal. Aktivitas analgetik narkotik jauh

lebih besar dibanding golongan analgetik non narkotik, sehingga disebut pula

analgetik kuat (Siswandono dan Soekardjo, 2008).

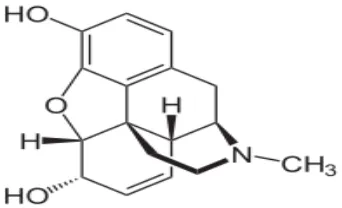

2.5.1.1 Morfin

Opium atau candu adalah getah Papaver somniferum L. yang telah

dikeringkan. Alkaloid asal opium secara kimia dibagi dua golongan: (1) golongan

fenantren misalnya morfin dan kodein dan (2) golongan benzilisokinolin,

misalnya noskapin dan papaverin (Ganiswara, 1995).

Rumus Bangun:

Gambar 2.2 Struktur Molekul Morfin (Ditjen POM, 1995).

Zat-zat ini memiliki daya menghalangi nyeri yang kuat sekali dengan

tingkat kerja yang terletak di Sistem Saraf Pusat. Umumnya mengurangi

(euforia), dapat mengakibatkan toleransi dan kebiasaan (habituasi) serta

ketergantungan psikis dan fisik (ketagihan adiksi) dengan gejala-gejala

abstinensia bila pengobatan dihentikan. Karena bahaya adiksi ini, maka

kebanyakan analgetika sentral seperti narkotika dimasukkan dalam

Undang-Undang Narkotika dan penggunaannya diawasi dengan ketat oleh Dirjen POM

(Ganiswara, 1995).

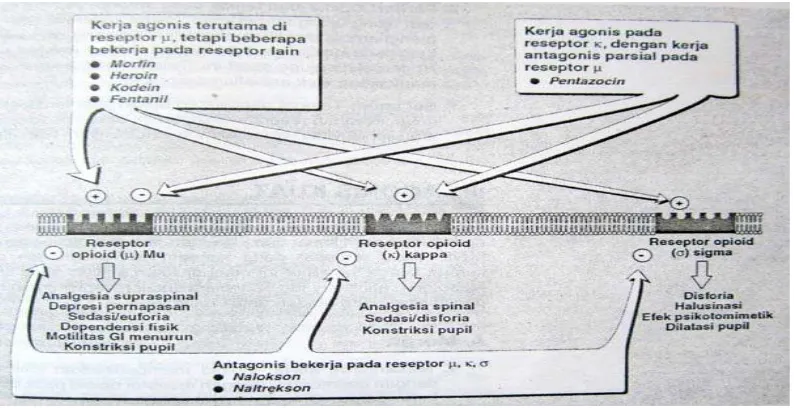

2.5.1.2 Mekanisme Kerja Morfin

Efek analgetik dari morfin dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan

sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord (Siswandono dan

Soekardjo, 2008).

Gambar 2.3 Mekanisme Kerja Morfin di Reseptor Opioid (Mycek, 2001).

Morfin memperlihatkan efek utamanya dengan berinteraksi dengan

reseptor opioid pada SSP dan saluran cerna yang menyebabkan hiperpolarisasi sel

saraf, menghambat peletupan saraf dan penghambatan pelepasan transmiter.

medula spinalis menyebabkan analgesia (menghilangkan nyeri tanpa hilangnya

kesadaran) (Mycek, 2001).

Antagonis-antagonis morfin adalah zat-zat yang dapat melawan efek-efek

samping dari analgetik narkotik tanpa mengurangi kerja analgetiknya dan

terutama digunakan pada overdosis atau intoksiaksi dengan obat-obat ini. Zat-zat

ini sendiri juga berkhasiat sebagai analgetik, tetapi tidak dapat digunakan dalam

terapi, karena dia sendiri menimbulkan efek-efek samping yang mirip dengan

morfin, antara lain depresi pernafasan dan reaksi-reaksi psikotis. Yang sering

digunakan adalah nalorfin dan nalokson (Mustchler, 1991; Mycek, 2001).

Efek morfin terhadap sistem saraf pusat berupa analgesia dan narkosis.

Analgesia oleh morfin dan opioid lain sudah timbul sebelum penderita tidur dan

seringkali analgesia terjadi tanpa disertai tidur. Morfin dosis kecil (10-15 mg)

menimbulkan euforia pada penderita yang sedang menderita nyeri, sedih dan

gelisah. Sebaliknya, dosis yang sama pada orang normal seringkali menimbulkan

disforia berupa perasaan kuatir atau takut disertai dengan mual, dan muntah.

Morfin juga menimbulkan rasa kantuk, tidak dapat berkonsentrasi, sukar berfikir,

apatis, aktivitas motorik berkurang, ketajaman penglihatan berkurang, ektremitas

terasa berat, badan terasa panas, muka gatal dan mulut terasa kering, depresi nafas

dan miosis. Rasa lapar hilang dan dapat muntah yang tidak selalu disertai rasa

mual. Dalam lingkungan yang tenang orang yang diberikan dosis terapi (15-20

mg) morfin akan tertidur cepat dan nyenyak disertai mimpi, nafas lambat dan

miosis. Antara nyeri dan efek analgetik (juga efek depresi nafas) morfin dan

opioid lain terdapat antagonisme, artinya nyeri merupakan antagonis bagi efek

sebelum pemberian morfin, efek analgetik obat ini tidak begitu besar. Sebaliknya

bila stimulus nyeri ditimbulkan setelah efek analgetik mencapai maksimum, dosis

morfin yang diperlukan untuk meniadakan nyeri itu jauh lebih kecil. Penderita

yang sedang mengalami nyeri hebat dan memerlukan morfin dengan dosis besar

untuk menghilangkan rasa nyerinya, dapat tahan terhadap depresi nafas morfin.

Tetapi bila nyeri itu tiba-tiba hilang, maka kemungkinan besar timbul gejala

depresi nafas oleh morfin (Ganiswara, 1995; Tan dan Rahardja, 2002).

2.5.2 Analgetik Non- narkotik

Analgetik non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang

ringan sampai moderat, sehingga sering disebut analgetik ringan. Analgetik non

narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat, obat golongan ini

mengadakan potensiasi dengan obat-obat penekan sistem saraf pusat

(Siswandono dan Soekardjo, 2008).

Adapun obat-obat analgetik, antipiretik dan antiinflamasi yang bekerja

disaraf perifer seperti: derivat salisilat, derivat p-aminofenol, derivat pirozolon

dan derivat oksikam. Salah satu perlakuan dalam penelitian menggunakan obat

analgetik dari metampiron (antalgin).

2.5.2.1 Antalgin (Metampiron)

Metampiron adalah derivat metansulfonat dari aminopirin yang larut baik

dalam air dan dapat diberikan secara injeksi. Metampiron digunakan sebagai

analgetik-antipiretik karena antiinflamasinya lemah, demi keamanan dari obat ini

metampiron sebaiknya diberikan bila dibutuhkan analgetik-antipiretiknya

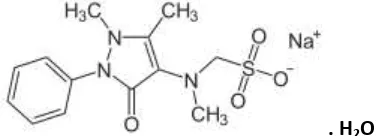

Rumus Bangun:

. H2O

Gambar 2.4 Struktur Molekul Metampiron (DitjenPOM, 1995).

Obat-obat ini dinamakan juga analgetika perifer, karena tidak

mempengaruhi Sistem Saraf Pusat, tidak menurunkan kesadaran atau

mengakibatkan ketagihan. Semua analgetik perifer juga memiliki kerja antipiretik,

yaitu menurunkan suhu badan pada keadaan demam, maka disebut juga analgetik

antipiretik. Khasiatnya berdasarkan rangsangannya terhadap pusat pengatur kalor

di hipotalamus, yang mengakibatkan vasodilatasi perifer (di kulit) dengan

bertambahnya pengeluaran kalor dan disertai keluarnya banyak keringat

(Ganiswara, 1995).

Penggolongan analgetik non-narkotik (perifer) secara kimiawi adalah

sebagai berikut: (1) salisilat-salisilat, Na-salisilat, asetosal, salisilamida, (2)

Derivat-derivat p-aminofenol: fenasetin dan parasetamol, (3) Derivat-derivat

pirozolon: antipirin, aminofenazon, dipiron, fenilbutazon dan turunan-turunannya

(4) Derivat-derivat antranilat: glafenin, asam mefenamat, dan asam nifluminat

(Tan dan Rahardja, 2002).

2.5.2.2 Mekanisme Kerja Antalgin (Metampiron)

Analgetik diberikan kepada penderita untuk menimbulkan efek

analgetiknya dengan cara menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim

siklooksigenase, sehingga mencegah sensitasi reseptor rasa sakit oleh

mediator-mediator rasa sakit, seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostasiklin,

prostaglandin, ion-ion hidrogen dan kalium yang dapat merangsang rasa sakit

secara mekanis atau kimiawi (Siswandono dan Soekardjo, 2008).

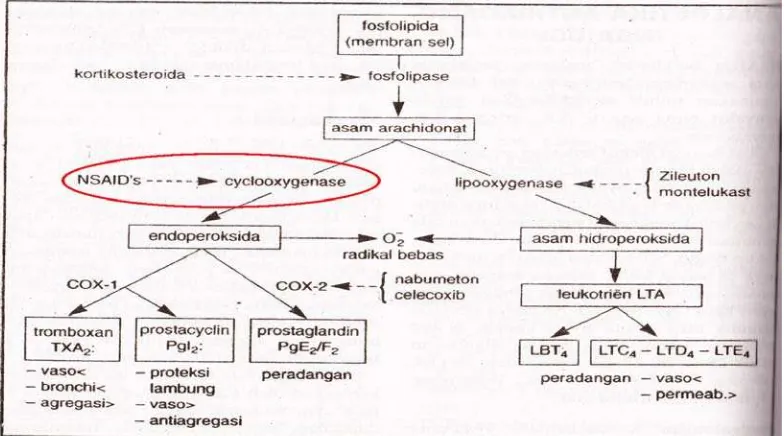

Gambar 2.5 Diagram Perombakan Asam Arachidonat (Tan dan Rahardja, 2002).

Efek-efek samping yang biasanya muncul adalah menyebabkan

agranulositosis, anemia aplastik dan trombositopenia. Pemakaian metampiron

jangka panjang harus diperhatikan kemungkinan diskrasia darah dapat

menimbulkan hemolisis, udem, tremor, mual, muntah, pendarahan lambung dan

ketidakmampuan untuk buang air kecil (anuria) (Ganiswara, 1995).

2.5.2.3 Analgetik-Antipiretik

Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi.

Jadi, analgetik-antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan juga

2.6 Metode Pengukuran Nyeri

2.6.1 Uji Plantar Tes Infra Red (Metode Hargreaves)

Menurut Hargreaves (1988), plantar tes berfungsi untuk melihat respon

analgetik terhadap stimuli thermal yang disebabkan oleh obat-obatan yang

diberikan kepada hewan dengan sistem terkendali terdiri dari:

- Sebuah sumber infra red bergerak

- Sebuah panel kaca

- Sebuah kontroller

Seekor mencit/tikus ditempatkan dalam salah satu dari tiga kamar, setelah diberi

obat sumber infra red ditempatkan di bawah lantai kaca dan diposisikan oleh

operator langsung di bawah kaki belakang. Uji ini dimulai dengan menekan

tombol untuk menyalakan sumber infra red dan memulai digital waktu. Ketika

mencit/tikus merasa sakit akan menarik kakinya. Penarikan kaki menyebabkan

penurunan mendadak dalam radiasi yang dipantulkan yang mematikan sumber

infra red dan menghentikan pencatat waktu reaksi. Penarikan akhir dihitung

dengan ketelitian 0,1 detik.

2.6.2 Uji Hot Plate

Telapak kaki mencitsangat sensitif terhadap panas pada suhu tinggi yang

tidak merusak kulit. Mencit biasanya merespon dengan melompat, menarik kaki

dan menjilat. Waktu yang diperlukan omset untuk terjadinya respon ini

diperpanjang waktunya, akibat pemberian obat-obatan sistem saraf pusat tetapi

tidak mempengaruhi sistem saraf perifer padahewan yang diberi analgetik perifer