BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sawit dan Inti Sawit 2.1.1. Sawit

Tanaman kelapa sawit disebut dengan Elaeis guinensis Jacq. Elaeis berasal dari Elaion yang dalam bahasa Yunani berarti minyak. Guinensis buah berasal dari kata Guinea yaitu Pantai Barat Afrika dan Jacq singkatan dari Jacquin seorang Botanist dari Amerika (Soehardjo,H., et al.1996).

Kelapa sawit yang dikenal ialah jenis Dura, Psifera, dan Tenera. Ketiga jenis ini dapat dibedakan berdasarkan penampang irisan buah, yaitu jenis Dura memiliki tempurung yang tebal, jenis Psifera memiliki biji yang kecil dengan tempurung yang tipis, sedangkan Tenera yang merupakan hasil persilangan Dura dengan Psifera menghasilkan buah tempurung tipis dan inti yang besar (Naibaho.1998).

Kelapa sawit tumbuh dengan baik pada dataran rendah di daerah tropis yang beriklim basah, yaitu sepanjang garis khatulistiwa antara 23,5o lintang utara sampai 23,50 lintang selatan. Adapun persyaratan untuk tumbuh pada tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut:

• Curah hujan ≥ 2.000 mm / tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode bulan kering ( 100 mm / bulan) tidak lebih dari tiga bulan.

• Temperatur siang hari rata-rata 29-33oC dan malam hari 22-24oC. • Ketinggian temperatur pada permukaaan laut 500 mm.

• Matahari bersinar sepanjang tahun, minimal 5 jam perhari (Pahan. 2008).

Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Bagi Indonesia, kelapa sawit memiliki arti penting karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan sebagai sumber perolehan devisa negara. Sampai saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit (CPO) dunia selain Malaysia (Fauzi,Y.,et al. 2003).

2.1.2. Inti Sawit

Inti sawit merupakan hasil olahan dari biji sawit yang telah dipecah menjadi cangkang dan inti, cangkang sawit digunakan sebagai bahan bakar ketel uap, arang, pengeras jalan, dan lain-lain. Sedangkan inti sawit diolah kembali menjadi minyak inti sawit (Palm Kernel Oil). Proses pengolahan inti sawit menjadi minyak inti sawit tidak terlalu rumit bila dibandingkan dengan proses pengolahan buah sawit. Bentuk inti sawit bulat padat atau agak gepeng berwarna coklat hitam. Inti sawit mengandung lemak, protein, serat dan air. Pada pemakaiannya lemak yang terkandung didalamnya (disebut minyak inti sawit ) dan sisanya atau bungkilnya yang kaya akan protein dipakai sebagai bahan makanan ternak. Kadar minyak dalam inti kering adalah 44-53% (Mangoensoekarjo. 2003).

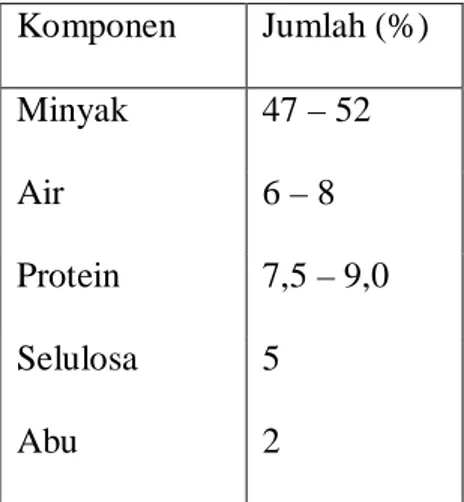

Adapun komposisi inti sawit dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi inti sawit

Komponen Jumlah (%) Minyak 47 – 52 Air 6 – 8 Protein 7,5 – 9,0 Selulosa 5 Abu 2 Sumber : Ketaren 2008

2.2. Minyak Inti Sawit (PKO)

Minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari inti kelapa sawit yang dinamakan minyak inti kelapa sawit (Palm Kernel Oil) dan sebagai hasil samping ialah bungkil inti kelapa sawit (Palm Kernel Meal atau pellet).

Minyak inti sawit merupakan trigliserida campuran, yang berarti bahwa gugus asam lemak yang terikat dalam trigliserida- trigliserida yang terkandung dalam lemak ini jenisnya lebih satu. Jenis lemaknya meliputi C6 (asam kaproat) sampai C18 jenuh (asam stearat) dan C18 tak jenuh (asam oleat dan asam linoleat) (Winarno. 2004).

Mutu minyak dan bungkil inti sawit terutama tergantung pada mutu inti sawitnya sendiri. Minyak inti sawit dikehendaki mempunyai kadar ALB yang rendah, warna kuning muda dan mudah dipucatkan. Jadi sama juga sepetri minyak sawit. Bungkil inti sawit dikehendaki berwarna muda dan nilai gizinya tidak rusak, terutama kandungan asam amino dan protein (Mangoensoekarjo. 2003).

Minyak inti sawit juga dapat mengalami hidrolisis. Hal ini lebih mudah terjadi pada inti pecah dan inti berjamur. Faktor yang menentukan pada peningkatan ALB minyak inti sawit adalah kadar asam permulaan, proses pengeringan yang tidak baik, kadar air akhir dalam inti sawit kering, dan kadar inti pecah. Inti sawit pecah dan basah akan menjadi tempat biakan mikroorganisme (jamur).

Pada suhu tinggi inti sawit dapat mengalami perubahan warna. Minyaknya akan berwarna lebih gelap dan sulit untuk dipucatkan. Suhu tinggi pada pengolahan minyak sawit adalah perebusan, yaitu sekitar 130oC. Suhu kerja maksimum dibatasi seperti itu untuk menghindarkan terlalu banyak inti yang berubah warna

(Tim Penulis PS.2000).

2.3. Bungkil Inti Sawit

Bungkil inti kelapa sawit adalah inti kelapa sawit yang telah mengalami proses ekstraksi dan pengeringan. Pellet adalah bubuk yang telah dicetak kecil-kecil berbentuk bulat panjang dengan diameter kurang lebih 8 mm. Selain itu bungkil inti kelapa sawit dapat digunakan sebagai makanan ternak. Bungkil kelapa sawit ini termasuk dalam jenis pakan konsentrat atau pakan penguat. Yang mana mempunyai manfaat sebagai sumber energi, protein,vitamin, dan mineral.(Ketaren. 2008).

Pakan penguat atau konsentrat yang berbentuk seperti tepung adalah sejenis pakan komplet yang dibuat khusus untuk meningkatkan produksi dan berperan sebagai penguat. Mudah dicerna, karena terbuat dari campuran beberapa bahan pakan sumber energi (biji-bijian, sumber protein jenis bungkil, kacang-kacangan, vitamin dan mineral). Standar kualitas pakan penguat dinyatakan dengan nilai nutrisi yang dikandungnya terutama kandungan energi dan potein. Sebagai pedoman, setiap Kg

pakan penguat harus mengandung minimal 2500 Kcal energi dan 17% protein, serat kasar 12% (http://www.bungkil-inti-sawit)

Zat makanan yang terkandung di dalam bungkil inti sawit cukup bervariasi, tetapi kandungan yang terbesar adalah protein (antara 18-19%). Bungkil ini kurang disenangi ternak, dan karena kandungan serat kasarnya cukup tinggi maka kurang cocok diberikan untuk ternak monogastrik. Untuk itu biasanya pemberiannya dicampur dengan makanan lain yang disukai ternak dan baik diberikan pada ternak sapi perah dan kerbau. Tingkat pemberiannya 10-15% pada pakan ternak yang diberikan (Tim Penulis PS. 2000).

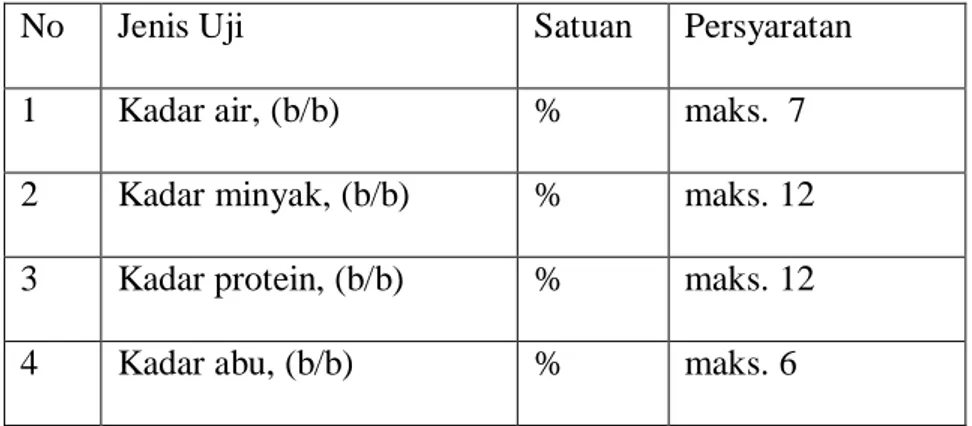

Di Indonesia pabrik yang menghasilkan minyak inti kelapa sawit dan bungkil inti kelapa sawit adalah pabrik ekstraksi minyak kelapa sawit di Belawan – Deli. Minyak inti kelapa sawit dan bungkil inti kelapa sawit tersebut hampir seluruhnya diekspor. Dengan peningkatan nilai ekspor maka diperlukan standart dan pengawasan mutu bungkil inti sawit untuk memberikan jaminan mutu pada konsumen. Standart mutu bungkil inti sawit dipaparkan pada tabel 2.

Tabel 2. Standar Mutu Bungkil Inti Sawit

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 1 Kadar air, (b/b) % maks. 7 2 Kadar minyak, (b/b) % maks. 12 3 Kadar protein, (b/b) % maks. 12 4 Kadar abu, (b/b) % maks. 6 Sumber : SNI 0l-0008-1987

2.3. Protein dan Asam Amino

2.3.1. Protein

Kata Protein berasal dari protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita , maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dn pertumbuhan tubuh. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein ialah sebagai berikut : Karbon 50 %, hidrogen 7 %, oksigen 23 %, nitrogen 16 %, belerang 0-3 %, dan fosfor 0-3 %. Dengan berpedoman pada kadar nitrogen sebesar 16 %, dapat dilakukan dapat dilakukan penetuan kadar protein dalam suatu bahan makanan, misalnya dengan cara Kjeldahl, yaitu dengan cara destruksi dengan asam pekat. Berat protein yang ditentukan ialah 6,25 kali berat unsur nitrogen (Poedjiadi. 1994).

Molekul protein tidak ditemukan dimana pun selain pada organisme. Ini berarti senyawa atau molekul protein tidak akan ditemukan di biosfer, kecuali sebagai produk biologi. Keberadaan biomolekul protein secara melimpah pada sel hidup erat hubungannya dengan fungsi biologinya, baik secara struktural maupun fungsional sel. Secara molekular protein mengekspresikan informasi genetik dengan lestari (Hawab. 2004).

Pada organisme yang sedang tumbuh, protein sangat penting dalam pembentukan sel-sel baru. Oleh sebab itu apabila organisme kekurangan protein dalam bahan makanannya makan organisme tersebut akan mengalami hambatan pertumbuhan ataupun dalam proses biokimiawinya. Senyawa protein dalam biomolekul berperan sebagai enzim-enzim yang memacu reaksi-reaksi proses

kehidupan, sebagai hormon, sebagai sarana kontraksi otot, dan sebagai antibodi yaitu senyawa dalam sistem pertahanan tubuh (immunitas) terhadap serangan penyakit (Sudarmadji. 1989).

Keistimewaan lain dari protein ialah adalah struktur yang mengandung N, disamping C, H, O (seperti juga karbohidrat dan lemak), S, dan kadang-kadang P, Fe,dan Cu (sebagai senyawa kompleks dengan protein). Dengan demikian maka salah satu cara terpenting yang cukup spesifik untuk menentukan jumlah protein secara kuantitatif adalah dengan penentuan kandungan N yang ada dalam bahan makanan atau bahan lain. Apabila unsur N dilepaskan dengan cara destruksi (perusakan bahan sampai terurai unsur - unsurnya) dan N yang terlepas ditentukan jumlahnya secara kuantitatif (dengan titrasi atau cara lain) maka jumlah protein dapat diperhitungkan atas dasar kandungan rata-rata unsur N yang ada dalam protein. Senyawa-senyawa bukan protein yang mengandung N misalnya ammonia, asam amino bebas dan asam nukleat. Oleh sebab itu cara penentuan jumlah protein melalui penentuan jumlah N total hasilnya disebut jumlah protein kasar atau crude protein (Sudarmadji. 1989).

2.3.2. Asam Amino

Asam amino adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus karboksil (-COOH) dan satu atau lebih gugus amino (-NH2) yang salah satunya terletak pada atom C tepat disebelah gugus karboksil (atau atom C alpa). Asam-asam amino yang berbeda bersambung melalui ikatan peptida yaitu ikatan antara gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang disampingnya(Sudarmadji.1998).

Tidak semua asam amino yang terdapat dalam molekul protein dapat dibuat dalam tubuh kita. Jadi apabila ditinjau dari segi pembentukannya asam amino dapat

dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat atau disintesis dalam tubuh dan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh kita.Asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh ialah asam amino essensial dan harus diperoleh dari sumber makanan protein. Asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh ialah asam amino non essensial (Poedjiadi. 1994).

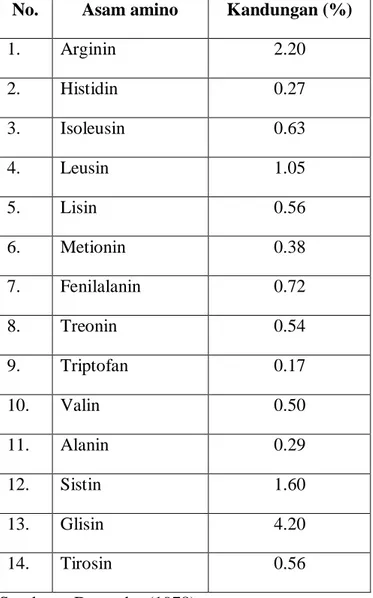

Komposisi asam amino esensial bungkil kelapa sawit disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan asam amino bungkil inti sawit No. Asam amino Kandungan (%)

1. Arginin 2.20 2. Histidin 0.27 3. Isoleusin 0.63 4. Leusin 1.05 5. Lisin 0.56 6. Metionin 0.38 7. Fenilalanin 0.72 8. Treonin 0.54 9. Triptofan 0.17 10. Valin 0.50 11. Alanin 0.29 12. Sistin 1.60 13. Glisin 4.20 14. Tirosin 0.56 Sumber : Davendra (1978)

2.4. Metode Penentuan Kandungan Protein

Dalam keadaan asli di alam, protein merupakan senyawa bermolekul besar dan kompleks yang tersusun dari unsur C, H, O, N, S dan dalam keadaan kompleks ada unsur P. Penerapan jumlah protein dalam bahan makanan umumnya dilakukan berdasarkan penerapan empiris (tidak langsung). Penerapan jumlah protein yang umum dilakukan adalah dengan menentukan jumlah nitrogen (N) yang dikandung oleh suatu bahan. Cara penentuan ini dikembangkan oleh Kjeldahl, seorang ahli ilmu kimia Denmark pada tahun 1883. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Akan tetapi secara teknis cara ini sulit sekali dilakukan dan mengingat jumlah kandungan senyawa lain selain protein dalam bahan biasanya sangat sedikit, maka penentuan jumlah N total ini dilakukan untuk mewakili jumlah protein yang ada. Kadar protin yang ditentukan berdasarkan cara Kjeldahl ini dengan demikian sering disebut sebagai kadar protein kasar (crude protein).

Dasar perhitungan penentuan protein menurut Kjeldahl ini adalah hasil Penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16 % (dalam protein murni). Untuk campuran senyawa-senyawa protein atau yang belum diketahui komposisi unsur-unsur penyusunnya secara pasti, maka faktor perkalian 6,25 yang dipakai. Sedangkan untuk protein-protein tertentu yang telah diketahui komposisinya dengan lebih tepat maka faktor perkalian yang tepatlah yang dipakai.

Penentuan protein berdasarkan jumlah N menunjukkan protein kasar karena selain protein juga terikat senyawa N bukan protein misalnya urea, asam nukleat, ammonia, nitrat, nitrit, asam amino, amida, purin dan piridin. Analisa protein cara

Kjeldahl pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan tahap titrasi.

1. Tahap Destruksi

Pada tahapan ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO,CO2, dan H2O. Sedangkan nitrogennya (N) akan berubah menjadi (NH4)2SO4. Asam sulfat yang dipergunakan untuk destruksi diperhitungkan adanya bahan protein lemak dan karbohidrat. Untuk mendestruksi 1 gram protein diperlukan 9 gram asam sulfat, untuk 1 gram lemak perlu 17,8 gram. Sedangkan 1 gram karbohidrat perlu asam sulfat sebanyak 7,3 gram. Karena lemak memerlukan asam sulfat yang paling banyak dan memerlukan waktu destruksi cukup lama, maka sebaiknya lemak dihilangkan terlebih dahulu sebelum destruksi dilakukan. Asam sulfat yang digunakan minimum 10 ml (18,4 gram). Sampel yang dianalisa sebanyak 0,4 – 3,5 gram atau mengandung nitrogen sebanyak 0,02 – 0,04 gram.

Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HgO (20 : 1). Gunning menganjurkan menggunakan K2SO4 atau CuSO4. Dengan penambahan katalisator tersebut titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat.

Protein yang kaya asam amino histidin dan triptophan umumnya memerlukan waktu yang lama dan sukar dalam destruksinya. Untuk bahan yang seperti ini memerlukan katalisator yang cukup banyak. Selain katalisator yang telah disebutkan tadi, kadang-kadang juga diberikan Selenium. Selenium dapat mempercepat proses oksidasi karena zat tersebut dapat menaikkan titik didih. Tetapi Se mempunyai kelemahan yaitu karena sangat cepatnya oksidasi maka nitrogennya justru ikut hilang.

Hal ini dapat diatasi dengan pemakaian Se yang sangat sedikit yaitu kurang dari 0,25 gram.

2. Tahap Destilasi

Pada tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar selama destilasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar dapat ditambahkan logam Zink (Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Asam standar yang dipakai adalah asam klorida atau asam borat 4 % dalam jumlah yang berlebihan. Agar supaya kontak antara asam dan ammonial ebih baik maka diusahakan ujung tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebihan maka diberi indikator misalnya BCG + MR atau PP. Destilasi diakhiri bila sudah semua ammonia terdestilasi sempurna dengan ditandai destilat tidak bereaksi basis.

3. Tahap Titrasi

Apabila penampung destilat digunakan asam korida maka sisa asam klorida yang tidak bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar (0,1 N). Akhir titrasi ditandai dengan tepatnya perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang selama 30 detik bila menggunakan indikator PP. Selisih jumlah titrasi blanko dan sampel merupakan jumlah ekuivalen nitrogen.

Apabila penampung destilasi digunakan asam borat maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan ammonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam klorida 0,1 N dengan indikator (BCG + MR). Akhir titrasi ditandai dengan

perubahan larutan dari biru menjadi merah muda. Selisih jumlah titrasi sampel dan blanko merupakan jumlah ekuivalen nitrogen.

Setelah diperoleh % N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalikan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang menyusun protein dalam suatu bahan (Sudarmadji. 1989).