153

INTERPRETASI PERGERAKAN SESAR OPAK PASCA GEMPA YOGYAKARTA

2006 MELALUI PENDEKATAN STUDI GEOMORFOLOGI TEKTONIK PADA

DAERAH WONOLELO DAN SEKITARNYA, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN

BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Riefky Prajasa*, Subagyo PramumijoyoJurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No.2, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, Telp. 0274-513668

*corresponding author: riefky.prajasa@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Di bagian barat Pegunungan Selatan, terdapat kehadiran suatu gawir yang diinterpretasikan sebagai gawir sesar, dengan orientasi relatif timur laut – barat daya. Para peneliti terdahulu menyebut sesar pembentuk gawir bagian barat Pegunungan Selatan sebagai Sesar Opak. Pasca gempa Yogyakarta 2006, kinematika Sesar Opak yang semula diyakini sebagai sesar turun mengiri, mulai dipertanyakan kembali karena data hasil olahan menunjukkan sesar naik mengiri. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan suatu gambaran baru mengenai pergerakan Sesar Opak dan hubungannya dengan pembentukan gawir bagian barat Pegunungan Selatan pasca gempa Yogyakarta 2006.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi geomorfologi tektonik. Metode yang dilakukan adalah analisis laboratorium berupa analisis citra, analisis peta rupa bumi, dan pembuatan profil sayatan. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan dan analisis data geologi permukaan dengan fokus pada data morfologi dan struktur geologi. Hasil penelitian ini menunjukkan gawir bagian barat Pegunungan Selatan merupakan gawir yang terbentuk oleh sesar. Sesar pembentuk gawir tersebut memiliki jenis pergerakan berupa sesar naik dengan komponen geser mengiri.

I.

PENDAHULUAN

Gawir bagian barat Pegunungan Selatan (lihat gambar 4) merupakan salah satu objek penelitian dalam ilmu geologi yang hingga saat ini masih bersifat spekulatif dalam hal sebab terbentuknya. Gawir tersebut, telah disepakati oleh banyak peneliti (Van Bemmelen, 1949; Untung dkk, 1973; Rahardjo dkk, 1995; Sudarno, 1997, dalam Husein dan Srijono, 2009), terbentuk oleh karena adanya aktivitas sesar besar berarah timur laut – barat daya. Rahardjo dkk (1995), dalam peta geologinya, menamakan sesar tersebut sebagai Sesar Opak dengan bidang sesar berada tepat di bawah aliran Sungai Opak yang mengalir di sebelah barat gawir. Sesar tersebut masih bersifat interpretatif.

Sesar Opak diperkirakan sebagai sesar turun (Van Bemmelen, 1949; Untung dkk, 1973; Rahardjo dkk, 1995, dalam Husein dan Srijono, 2009). Sudarno (1997), dalam penelitiannya mengenai reaktivasi Sesar Opak,

menyimpulkan bahwa Sesar Opak merupakan sesar turun hasil dari reaktivasi sesar geser mengiri yang telah ada sebelumnya. Setelah peritiwa gempa Yogyakarta 2006 terjadi, kesimpulan mengenai pergerakan sesar pembentuk gawir menjadi dipertanyakan kembali. Hasil analisis data gempa menunjukkan sesar penyebab gempa merupakan sesar naik dengan komponen geser mengiri (Harvard-CMT, NEIC-FMT, dan NIED, 2006, dalam Tsuji, 2009; Meilano, 2007, dalam Abidin, 2009; Abidin dkk, 2009; Tsuji dkk, 2009).

Tulisan ini membahas sebab pembentukan gawir bagian barat Pegunungan Selatan melalui pendekatan studi geomorfologi tektonik. Wilayah penelitian dibatasi pada daerah Wonolelo dan Sekitarnya, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas daerah penelitian sekitar 41 km2. Hipotesis yang diajukan melalui penelitian ini, yaitu (1) gawir bagian barat Pegunungan Selatan terbentuk

154 karena sesar dan (2) sesar pembentuk gawir berjenis sesar naik dengan komponen geser mengiri.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah mempelajari penyebab terbentuknya gawir bagian barat Pegunungan Selatan dan jenis pergerakan sesar pembentuk gawir tersebut. Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari pengambilan data secara langsung oleh penulis, maupun data sekunder hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain. Hasil dari analisis data tersebut akan diusulkan sebagai suatu kesimpulan baru mengenai bagaimana proses tektonik mempengaruhi bentukan morfologi di sekitar gawir yang terlihat seperti saat ini.

II.

KONDISI GEOLOGI REGIONAL

Secara fisiografi, daerah penelitian termasuk dalam zona fisiografi Pegunungan Selatan (Van Bemmelen, 1949). Husein dan Srijono (2009) membagi Pegunungan Selatan menjadi zona-zona fisografi yang lebih kecil, yaitu Lajur Kambengan, Lajur Plopoh, Perbukitan Jiwo, Lajur Baturagung, Pegunungan Panggung, Plato Wonosari, Depresi Baturetno, dan Topografi Kars. Daerah penelitian termasuk pada Lajur Baturagung. Pada lajur ini terdapat gawir yang memanjang dari utara hingga barat. Gawir bagian utara dianggap sebagai gawir erosional (Bothe, 1929; Pannekoek, 1949; Van Bemmelen, 1949, dalam Husein dan Srijono, 2009), sedangkan gawir bagian barat dianggap sebagai gawir sesar, dengan Sesar Opak sebagai patahan utama yang membatasi Lajur Baturagung dengan dataran rendah Yogyakarta (Van Bemmelen, 1949; Untung dkk, 1973; Rahardjo dkk, 1995; Sudarno, 1997, dalam Husein dan Srijono, 2009).Stratigrafi regional daerah penelitian tersusun oleh beberapa formasi, diantaranya, dari tua ke muda, yaitu Formasi Semilir, Formasi Nglanggran, Formasi Sambipitu, Formasi Wonosari, endapan Batuan Gunung Api Merapi, dan endapan aluvium (Rahardjo dkk,

1995; Surono, 2009). Surono (2009) membaginya menjadi periode vulkanisme, yang meliputi Formasi Semilir dan Formasi Nglanggran, dan periode pasca vulkanisme, yang meliputi Formasi Sambipitu dan Formasi Wonosari.

Formasi Semilir, oleh Surono (2009), dibagi menjadi dua, yaitu Formasi Semilir bawah dan Formasi Semilir atas. Formasi Semilir bawah didominasi oleh tuf lapili dengan sisipan tuf dan lempung tufan, batupasir tufan, dan breksi batuapung. Formasi ini terendapkan di laut. Sedangkan Formasi Semilir atas didominasi oleh tuf dengan sisipan tuf lapili, batupasir tufan, dan batupasir kerikilan. Formasi ini terendapkan di darat (Surono, 2009). Berdasarkan analisis nanofosil, umur formasi ini adalah Miosen Awal bagian akhir atau zona NN3. Berdasarkan fission track zircon, umur formasi ini adalah 17,0 ± 1,1 dan 16,0 ± 1,0 juta tahun lalu atau akhir Miosen Awal. Dengan begitu, umur formasi semilir sekitar 20 – 16 juta tahun lalu atau Miosen Awal (Burdigalian) (Surono, 2008a, dalam Surono, 2009). Tebal formasi ini sekitar 460 m (Surono dkk, 1992, dalam Surono, 2009). Di atasnya terendapkan secara selaras Formasi Nglanggran. Formasi ini tersusun atas breksi gunung api dan aglomerat, dengan sisipan tuf dan lava andesit (Surono, 2009). Formasi ini terendapkan di lingkungan laut yang disertai longsoran bawah laut (Surono dkk, 1992, dalam Sidarto, 2009). Berdasarkan analisis foraminifera, formasi ini berumur Miosen Awal (N5-N6) (Rahardjo, 2007, dalam Surono, 2009).

Diatasnya terendapkan secara selaras Formasi Sambipitu. Formasi ini didominasi oleh sedimen klastika dan breksi gunung api di bagian bawah (Boethe, 1929, dalam Surono, 2009). Formasi ini terendapkan di lingkungan submarine canyon sebagai endapan proximal turbidite (Sidarto, 2009). Berdasarkan analisis foraminifera, formasi ini berumur Awal Miosen (N8). Tebal formasi ini sekitar 235 m (Surono, 2009).

155 Diatasnya terendapkan secara selaras Formasi Wonosari. Formasi ini tersusun oleh litologi berupa batugamping berlapis. Formasi Wonosari terendapkan di lingkungan laut dangkal dengan energi tinggi sehingga terendapkan material klastika karbonat, sedangkan terumbu karang tidak berkembang. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir (N12-N17) (Surono, 2009).

Endapan Batuan Gunung Api Merapi dan endapan aluvium terendapkan pada umur Kuarter. Kedua endapan tersebut terendapkan secara tidak selaras di atas formasi yang lebih tua. Endapan Batuan Gunung Api Merapi tersusun oleh batuan hasil letusan Gunung Api Merapi, sedangkan endapan aluvium tersusun oleh endapan hasil rombakan dari formasi yang lebih tua (Surono, 2009).

Secara umum, struktur geologi di Pegunungan Selatan memiliki 4 arah orientasi, dari tua ke muda, yaitu timur laut – barat daya, utara – selatan, barat laut – tenggara, dan barat – timur. Sesar timur laut – barat daya memiliki jenis pergerakan sesar geser sinistral. Sesar ini terbentuk pada Eosen Akhir – Miosen Tengah. Sesar utara – selatan memiliki dua jenis pergerakan sesar, yaitu sebagian sesar geser dan sebagian lagi berkembang menjadi sesar turun. Pola sesar ini berkembang pada Pliosen Akhir. Pola sesar selanjutnya adalah barat laut – tenggara. Pergerakan sesar ini berjenis sesar geser dekstral. Sesar barat laut – tenggara berkembang pada Pliosen Akhir. Pola sesar terakhir adalah sesar dengan pola barat – timur. Pola sesar ini diketahui berdasarkan arah penyebaran gawir bagian utara Pegunungan Selatan. Pola ini terbentuk pada Plistosen Tengah (Prasetyadi dkk, 2011). Menurut Sudarno (2009), terjadi perubahan arah tegasan utama dari Tersier ke Kuarter. Pada akhir Eosen hingga Miosen Tengah, tegasan utama berjenis kompresi berarah utara – selatan (N185oE). Pada Pliosen Awal juga berjenis kompresi dengan arah utara barat laut – selatan tenggara (N158oE). Pada Plistosen Tengah, tegasan berubah menjadi

berjenis regangan berarah utara timur laut – selatan barat daya (N21oE) dan barat laut –

tenggara (N317oE).

III.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai interpretasi pergerakan blok sesar pembentuk gawir bagian barat Pegunungan Selatan dilakukan melalui studi geomorfologi tektonik. Penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder dan kemudian disatukan dengan hasil pengumpulan data primer.

Data primer dikumpulkan dengan kegiatan laboratorium, meliputi analisis citra digital elevation model (DEM) dan peta topografi. Hasilnya berupa interpretasi lereng, lembah, sungai, dan bentang alam lainnya. Selain itu, dilakukan juga interpretasi kelurusan, kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk diagram mawar.

Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan data geologi permukaan secara langsung di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode pemetaan geologi detail. Pengambilan data lapangan difokuskan pada data morfologi dan struktur geologi. Selain itu, dicatat pula persebaran satuan batuan untuk diolah sehingga menghasilkan peta geologi daerah penelitian. Data morfologi yang diambil meliputi foto bentukan morfologi dan pengukuran lereng morfologi. Untuk struktur geologi, data yang digunakan adalah data sesar. Data sesar yang diambil di lapangan meliputi jurus dan kemiringan bidang sesar, jenis sesar, pitch gores garis, dan arah pitch. Data sesar kemudian dianalisis dengan menggunakan metode proyeksi stereografis schmidt net belahan bumi bagian selatan. Peranan tektonik yang membentuk gawir bagian barat Pegunungan Selatan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menyatukan data yang telah diambil secara langsung di lapangan dan laboratorium serta data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian dilakukan sintesis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan baru.

156

IV.

PEMBAHASAN DATA

Pembahasan data dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu stratigrafi, sesar, dan kelurusan. Berikut di bawah ini pembahasan mengenai tiga hal tersebut:

Stratigrafi

Daerah penelitian dibagi menjadi 5 satuan dan 1 endapan (lihat Gambar 5). 5 satuan tersebut, antara lain, dari tua ke muda, satuan tuf lapili, satuan tuf, satuan breksi andesit, satuan tuf karbonatan, dan satuan batugamping. Sedangkan endapan yang terendapkan di atas satuan yang lebih tua adalah endapan lempung pasiran.

Satuan tuf lapili memiliki luas 29,58 % dari luas total daerah penelitian. Satuan ini merupakan satuan tertua yang ditemukan di daerah penelitian. Dasar penamaan satuan ini adalah keberadaan litologi tuf lapili yang melimpah dari hasil pengamatan di tiap stasiun. Selain tuf lapili, terdapat litologi lain, yaitu tuf, batulempung tufan, batupasir tufan, breksi batuapung, breki tuf, breksi gunung api, dan lava andesit-basal. Breksi batuapung menjadi salah satu penciri satuan ini. Litologi tersebut ditemukan pada bagian bawah dan atas satuan. Selain itu, terdapat juga singkapan lava dan breksi gunung api pada bagian atas dari satuan ini.

Kemudian secara selaras terendapkan satuan tuf dengan luas 8,76 % dari luas total daerah penelitian. Dasar penamaan satuan ini adalah keberadaan litologi tuf yang dominan serta berkurangnya litologi tuf lapili. Selain tuf yang bersifat dominan dan tuf lapili yang mulai berkurang, ditemukan juga litologi lainnya, seperti batulempung tufan dan batupasir tufan. Pada bagian bawah satuan ini, ditemukan secara menerus adanya pelapukan membola pada litologi batupasir tufan yang sudah lapuk berwarna coklat. Pelapukan membola terjadi akibat terbentuknya kekar pada batuan masif. Bagian retakan akibat kekar pada batuan kemudian mengalami pelapukan kimia secara lebih intensif.

Di atasnya terendapkan secara selaras satuan breksi andesit dengan luas 26,29 % dari luas total daerah penelitian. Dasar penamaan satuan ini adalah keberadaan litologi breksi andesit yang dominan. Satuan ini tersusun oleh breksi andesit dengan fragmen berupa batuan beku andesit dan matriks berupa batupasir. Pada satuan ini ditemukan juga lava andesit secara setempat. Di sebagian besar stasiun pengamatan, ditemukan litologi breksi andesit yang telah terubah menjadi soil dengan tebal sekitar 4 – 6 m. Soil tersebut disebabkan oleh proses alterasi hidrotermal. Karakteristik litologi yang telah terubah menjadi berwarna coklat kemerah-merahan dengan sifat liat. Ditemukan sisa-sisa fragmen batuan berwarna putih kekuning-kuningan dan bersifat mudah hancur.

Satuan tuf karbonatan terendapkan secara tidak selaras di atas satuan sebelumnya. Bukti ketidakselarasannya adalah ditemukan singkapan breksi alas pada bagian bawah satuan. Selain itu, melalui sayatan geologi, terlihat juga ketidakselarasan dengan sudut lereng satuan breksi andesit lebih besar dibandingkan dengan kemiringan perlapisan satuan tuf karbonatan. Satuan ini memiliki luas 14,61 % dari luas total daerah penelitian. Dasar penamaan satuan ini adalah sifat karbonatan pada batuan vulkanik yang ditemukan secara langsung di beberapa stasiun pengamatan. Sifat karbonatan pada satuan ini tidak seragam di setiap stasiun pengamatan. Secara umum, sifat karbonatan di bagian barat daya satuan kuat, tetapi semakin ke timur laut, sifat karbonat semakin berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali. Satuan batugamping memiliki luas 5,6 % dari luas total daerah penelitian. Satuan ini menindih secara selaras satuan di bawahnya. Dasar penamaan satuan ini adalah keberadaan batugamping di stasiun pengamatan lapangan. Endapan lempung pasiran memiliki luas 15,09 % dari luas total daerah penelitian. Endapan lempung pasiran terendapkan secara tidak selaras di bagian atas dari satuan-satuan

157 yang lebih tua. Endapan ini merupakan akumulasi dari rombakan batuan di sekitarnya yang telah tertransportasi oleh air, angin, dan gravitasi. Endapan tersebut umumnya berwarna coklat dan berukuran lempung hingga pasir.

Sesar

Singkapan batuan yang telah mengalami patahan ditemukan tersebar di daerah pemetaan, khususnya pada satuan tuf lapili, satuan tuf, dan satuan tuf karbonatan. Alasan tidak ditemukannya singkapan sesar di satuan lain mungkin dikarenakan perbedaan kompetensi batuan. Sesar merupakan bidang retakan atau rekahan, yang secara kasat mata, telah mengalami pergeseran (Billings, 1982). Kenampakan ciri-ciri kehadiran sesar yang ditemukan di daerah penelitian berbentuk beragam, seperti struktur perlapisan yang tidak menerus, struktur seretan, kehadiran cermin sesar, kehadiran gores-garis, mineralisasi, kelurusan morfologi, kehadiran gawir, dan perubahan aliran sungai secara tiba-tiba.

Ditemukan 40 data sesar minor di daerah penelitian (lihat tabel). Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis proyeksi stereografis schmidt net belahan bumi selatan. Secara umum, terdapat tiga arah orientasi jurus sesar, yaitu timur laut – barat daya, utara – selatan, dan barat laut – tenggara. Ketiga arah tersebut berjenis sesar geser, sesar diagonal, sesar naik, dan sesar turun.

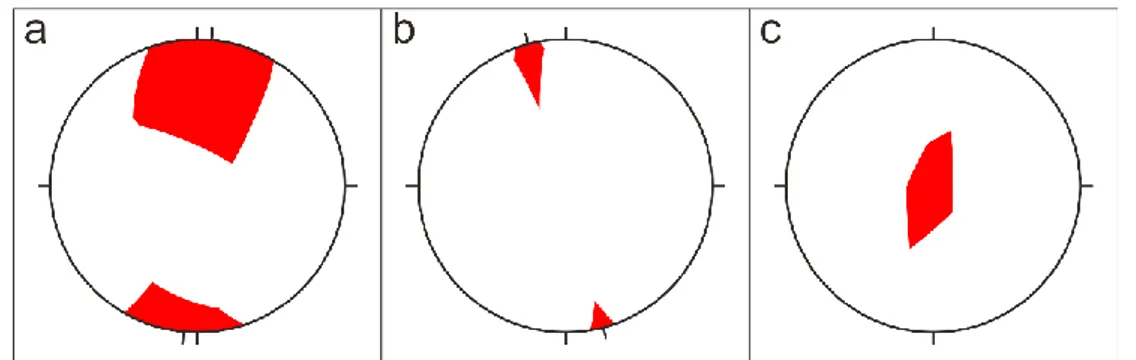

Data sesar geser dan sesar diagonal dikelompokkan dengan melihat arah tegasan utama pada masing-masing sesar. Hasil dari pengelompokkan data berdasarkan arah tegasan utama menunjukkan beberapa fase tektonik yang terjadi di daerah penelitian. Terdapat dua fase tektonik dengan dua arah gaya berbeda. Fase pertama berupa fase kompresi dengan arah gaya utama relatif utara – selatan (lihat gambar 6a). Fase kedua berupa fase kompresi pula dengan arah gaya

utama relatif utara barat laut – selatan tenggara (lihat gambar 6b).

Sesar turun ditemukan di daerah penelitian (lihat gambar 2 & 3). Sesar turun juga dikelompokkan dengan kelompok tersendiri. Hasil dari pengelompokkan tersebut menunjukkan tegasan utama pembentuk sesar turun berarah vertikal dengan ekstensi berarah relatif barat – timur (lihat gambar 6c). Singkapan sesar naik ditemukan hanya pada satu stasiun pada koordinat 49 S 437002 mT dan 9129862 mU. Sesar tersebut bernilai N44oE/46o. Singkapan dalam kondisi relatif segar dengan patahan membentuk suatu zona hancuran (lihat gambar 1). Tidak ditemukan adanya ketidakmenerusan suatu perlapisan karena litologi yang terpotong oleh sesar merupakan litologi masif. Selain itu, gores-garis pada bidang sesar tidak terekam dengan baik pada batuan akibat telah mengalami pelapukan.

Kelurusan

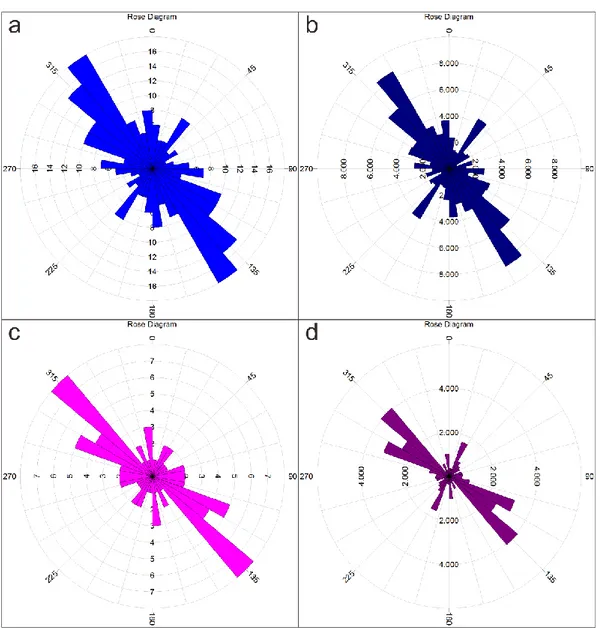

Pengolahan data kelurusan morfologi dilakukan dengan menggunakan citra DEM melalui bantuan perangkat lunak ArcGIS 10.2.1. Agar kelurusan morfologi tampak dengan baik, dilakukan 4 azimut sudut penyinaran dengan arah yang berbeda, diantaranya dari sudut 45o, 135o, 225o, dan 315o. Semua arah penyinaran dilakukan dengan sudut penunjaman 45o. Kelurusan dikelompokkan menjadi dua kelompok data. Pengelompokkan data tersebut didasarkan pada periode pengendapan yang diusulkan oleh Surono (2009). Daerah penelitian meliputi dua periode, yaitu periode vulkanisme dan periode pasca vulkanisme. Selain itu, analisis kelurusan didasarkan oleh dua akumulasi data yaitu akumulasi jumlah dan akumulasi panjang. Kelompok data pada periode vulkanisme terdapat pada satuan tuf lapili, tuf, dan breksi andesit. Akumulasi jumlah menunjukkan data azimut tertinggi sebesar 145o/325o, sedangkan data azimut terendah sebesar 65o/245o (lihat

158 gambar 7a). Akumulasi panjang menunjukkan data yang sama yaitu data azimut tertinggi sebesar 145o/325o, sedangkan data azimut terendah sebesar 65o/245o (lihat gambar 7b). Kelompok data pada periode pasca vulkanisme terdapat pada satuan tuf karbonatan dan batugamping. Akumulasi jumlah menunjukkan data azimut tertinggi sebesar 135o/315o, sedangkan data azimut terendah berada dihampir semua kuadran (lihat gambar 7c). Akumulasi panjang menunjukkan data yang hampir sama yaitu data azimut tertinggi sebesar 135o/315o, sedangkan data azimut terendah sebesar 65o/245o (lihat gambar 7d). Terjadi sedikit perubahan arah data azimut tertinggi pada periode vulkanisme dengan periode pasca vulkanisme. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya perubahan arah gaya tektonik dari periode vulkanisme ke periode pasca vulkanisme.

Kelurusan morfologi di daerah penelitian terlihat mengontrol lembah-lembah sungai. Kelurusan berarah azimut relatif barat laut – tenggara mengontrol sungai-sungai orde 1 dan 2, beberapa orde 3, berjenis sungai konsekuen dan obsekuen. Selain itu, kelurusan morfologi dengan arah azimut timur laut – barat daya dominan mengontrol sungai-sungai orde 3 berjenis sungai subsekuen. Sungai dan kelurusan tersebut sangat mungkin dikontrol oleh suatu sesar besar dengan arah sejajar. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya beberapa bidang sesar minor yang searah dengan kelurusan morfologi.

V.

DISKUSI

Proses pembentukan gawir bagian barat Pegunungan Selatan dimulai dari pengendapan satuan tuf lapili. Satuan ini merupakan satuan tertua yang tersingkap di daerah penelitian. Melalui analisis fosil, satuan ini memiliki umur sekitar N4-N5 (Miosen Awal). Melalui analisis fosil juga, bagian bawah satuan tuf lapili terendapkan di lingkungan batial. Selain itu, ditemukan pula adanya breksi batuapung dengan struktur gradasi

mengasar ke atas. Struktur tersebut dapat berarti bukti perlapisan breksi batuapung mengalami pengendapan di laut. Di bagian bawah satuan juga banyak ditemukan perlapisan yang dipengaruhi oleh arus turbid. Hal tersebut semakin menguatkan bukti bahwa bagian bawah satuan ini diendapkan di laut. Melihat model yang diusulkan Bronto (2006) mengenai fasies gunung api, bagian atas dari satuan ini diendapkan pada daerah lereng gunung atau disebut juga zona proksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya litologi tuf lapili, breksi tuf, dan lava pada satuan ini.

Di atasnya, dengan selaras, terendapkan satuan tuf. Melalui studi pustaka, satuan ini berumur Miosen Awal. Melalui studi pustaka juga, satuan ini terendapkan di darat (Surono, 2009).

Kemudian di atasnya terendapkan satuan breksi andesit. Satuan ini berhubungan secara selaras dengan satuan di bawahnya. Melalui studi pustaka, satuan breksi andesit berumur Miosen Awal. Satuan ini terendapkan di lingkungan laut yang disertai longsoran bawah laut (Surono dkk, 1992, dalam Sidarto, 2009). Selanjutnya terendapkan satuan tuf karbonatan. Satuan ini berhubungan secara tidak selaras dengan satuan di bawahnya. Bukti ketidakselarasan yaitu ditemukan adanya singkapan breksi alas pada bagian bawah satuan. Selain itu, melalui sayatan geologi, terlihat adanya kenampakan ketidakselarasan berupa besar sudut lereng satuan breksi andesit lebih besar dibandingkan dengan kemiringan perlapisan satuan tuf karbonatan. Hal tersebut menjadi bukti satuan breksi andesit telah mengalami ekspos terlebih dahulu sebelum akhirnya terendapkan satuan tuf karbonatan. Sebaran kandungan karbonat tidak merata pada satuan ini, hal tersebut dapat terjadi karena posisi awal saat pengendapan terjadi. Bagian barat daya satuan ini berjarak lebih dekat dengan sumber karbonat sehingga memiliki lebih besar kandungan karbonat dibanding dengan bagian

159 timur laut satuan ini yang tidak memiliki kandungan karbonat sama sekali. Hasil dari analisis fosil menunjukkan satuan berumur N8 (Miosen Awal). Melalui studi pustaka, satuan ini terendapkan di lingkungan submarine canyon sebagai endapan proximal turbidite (Sidarto, 2009).

Di atas satuan tuf karbonatan terendapkan satuan batugamping. Satuan ini berhubungan selaras dengan satuan di bawahnya. Batugamping pada satuan ini memiliki struktur perlapisan. Tidak ditemukan batugamping berjenis terumbu. Melalui studi pustaka, satuan ini terendapkan di lingkungan laut dangkal berenergi tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditemukannya batugamping terumbu. Melalui studi pustaka pula, satuan ini berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir (Surono, 2009).

Bersamaan dengan pengendapan satuan-satuan di daerah penelitian, peristiwa tektonik pertama terjadi mulai Eosen hingga Miosen Tengah (Sudarno, 2009). Fase tektonik pertama merupakan fase kompresi dengan tegasan utama berarah utara – selatan (lihat gambar 6a). Fase pertama tersebut membentuk sesar naik berarah timur laut – barat daya yang kemudian membentuk gawir bagian barat Pegunungan Selatan. Dengan melihat arah gaya pembentuknya, sesar pembentuk gawir tersebut berjenis sesar naik dengan komponen geser mengiri. Aliran Sungai Opak secara tidak langsung terbentuk akibat aktivitas sesar ini. Selain sesar pembentuk gawir, terbentuk juga sesar berarah sama yang menghasilkan adanya ketidakselarasan antara satuan breksi andesit dengan satuan tuf karbonatan. Sesar tersebut berjenis sesar geser sinistral dengan sedikit komponen naik. Sesar ini membentuk aliran sungai orde 3 berjenis sungai subsekuen di bagian tenggara daerah penelitian.

Fase tektonik kedua juga merupakan fase kompresi. Tegasan utama fase kedua ini berarah utara barat laut – selatan tenggara (lihat gambar 6b). Sudarno (2009)

menyimpulkan bahwa fase tektonik ini memiliki umur Pliosen Awal dan membentuk suatu kekar berpasangan berarah utara – selatan dan barat laut – tenggara. Kekar-kekar itu pada akhirnya berkembang menjadi sesar, umumnya merupakan sesar geser. Data lapangan menunjukkan kekar berarah relatif barat laut – tenggara memotong sesar berarah utara – selatan dan timur laut – barat daya. Studi lineamen menunjukkan sesar berarah utara – selatan terpotong oleh sesar barat laut – tenggara. Selain itu, dilihat dari pembelokan aliran Sungai Opak, ekspresi topografi, dan ketidakmenerusan persebaran satuan, sesar berarah relatif barat laut – tenggara memotong sesar naik. Perubahan arah tegasan utama dua fase tektonik menghasilkan sedikit perubahan arah dominan azimut kelurusan (liat gambar 7).

Sesar turun merupakan hasil tidak langsung dari peristiwa pengangkatan oleh sesar naik yang membentuk gawir. Pengangkatan tersebut menghasilkan suatu tebing besar dengan kemiringan lereng yang tidak stabil. Akibat ketidakstabilan tersebut, ditambah pemicu lain seperti gravitasi, getaran, dan lain-lain, tebing mengalami longsor di beberapa tempat. Dasar interpretasi ini adalah sesar-sesar turun yang ditemukan di lapangan memiliki ketidakmenerusan perlapisan dengan jarak yang tidak terlalu besar yaitu antara 20 – 50 cm (lihat gambar 2 & 3).

Pengangkatan oleh aktivitas tektonik membuat satuan-satuan tersebut mengalami proses eksogenik yang intensif. Proses tersebut menghasilkan endapan lempung pasiran. Selain hasil proses eksogenik, endapan lempung pasiran juga tersusun oleh material hasil letusan gunung api Merapi. Proses eksogenik yang intensif pada akhirnya membentuk bentukan morfologi gawir seperti saat ini (lihat gambar 1).

VI.

KESIMPULAN

Stratigrafi daerah penelitian tersusun oleh, dari tua ke muda, satuan tuf lapili, satuan tuf,

160 satuan breksi andesit, satuan tuf karbonatan, satuan batugamping, dan endapan lempung pasiran.

Hasil analisis data sesar minor menunjukkan terjadinya dua fase tektonik dengan perubahan arah tegasan utama. Fase pertama merupakan fase kompresi berarah utara – selatan. Fase kedua juga merupakan fase kompresi dengan arah utara barat laut – selatan tenggara. Sesar-sesar di daerah penelitian mempengaruhi pola kelurusan dan pola aliran sungai serta jenis sungai. Sesar-sesar turun yang ditemukan di daerah

penelitian merupakan hasil dari aktivitas longsor.

Gawir bagian barat Pegunungan Selatan terbentuk oleh sesar besar berarah timur laut – barat daya. Sesar tersebut terbentuk akibat fase kompresi pertama berarah utara – selatan. Sesar tersebut berjenis sesar naik dengan komponen geser mengiri. Gawir bagian barat terpotong oleh sesar besar yang lebih muda hasil dari fase kompresi kedua. Sesar tersebut juga memotong Sungai Opak sehingga mengalami pergeseran arah aliran.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, H.Z., Andreas, H., Meilano, I., Gamal, M., Gumilar, I., dan Abdullah, C.I., 2009. Deformasi Koseismik dan Pascaseismik Gempa Yogyakarta 2006 dari Hasil Survei GPS. Badan Geologi, Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 4, No. 4, h. 275-284.

Billings, M.P., 1982. Structural Geology Third Edition. Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi. Bronto, S., 2006. Fasies Gunung Api dan Aplikasinya. Badan Geologi, Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 1, No. 2, Juni 2006, h. 59-71.

Husein, S. dan Srijono, 2009. Tinjauan Geomorfologi Pegunungan Selatan DIY/Jawa Tengah: Telaah Peran Faktor Endogenik dan Eksogenik Dalam Proses Pembentukan Pegunungan. in: Prosiding Workshop Geologi Pegunungan Selatan 2007, Badan Geologi, Bandung, h 19-29.

Rahardjo, W., Sukandarrumidi, dan Rosidi, H.M.D., 1995. Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Skala 1:100.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

Prasetyadi, C., Sudarno, I., Indranadi, V. B., dan Surono, 2011. Pola dan Genesa Struktur Geologi Pegunungan Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Badan Geologi, Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 21, No. 2, h. 91-107.

Sidarto, 2009. Geologi Pegunungan Selatan di Daerah Gunungkidul dan Sekitarnya Ditafsir pada Citra ALOS. in: Prosiding Workshop Geologi Pegunungan Selatan 2007, Badan Geologi, Bandung, h 1-18. Sudarno, I., 1997. Kendali Tektonik Terhadap Pembentukan Struktur Pada Batuan Paleogen dan Neogen di Pegunungan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya. Tesis Master: Bandung, Institut Teknologi Bandung.

Sudarno, I., 1997. Petunjuk Adanya Reaktivasi Sesar di Sekitar Aliran Sungai Opak, Perbukitan Jiwo, dan Sisi Utara Kaki Pegunungan Selatan. Media Teknik, No. 1 Tahun XIX, h. 13-19.

Sudarno, I., 2009. Evolusi Tegasan Purba dan Mekanisme Pembentukan Sesar di Pegunungan Selatan Bagian Barat DIY dan Sekitarnya. in: Prosiding Workshop Geologi Pegunungan Selatan 2007, Badan Geologi, Bandung, h 89-103.

Surono, 2009. Litostratigrafi Pegunungan Selatan Bagian Timur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jurnal Sumber Daya Geologi, Vol. 19, No. 3, h. 209-221.

161

Tsuji, Yamamoto, K., Matsuoka, T., Yamada, Y., Onishi, K., Bahar, A., Meilano, I., dan Abidin, H.Z., 2009. Earthquake Fault of the 26 May 2006 Yogyakarta Earthquake Observed by SAR Interferometry. Earth Planets Space, 61, h. e29-e32.

Untung, M., Ujang, K., dan Ruswadi, E., 1973. Penyelidikan Gaya Berat di Daerah Yogyakarta-Wonosari, Jawa Tengah. Publikasi Teknik Seri Geofisika, No. 3, Direktorat Geologi Bandung.

Van Bemmelen, R.W., 1949. The Geology of Indonesia, Vol. 1A. Government Printing Office, The Hauge, Amsterdam.

GAMBAR

Gambar 1. Singkapan sesar naik di daerah penelitian. Singkapan ini berada pada satuan tuf lapili. Tidak terlihat adanya ketidakmenerusan perlapisan dikarenakan perlapisan batuan yang masif. Diantara garis merah adalah zona hancuran (kamera menghadap barat daya, palu geologi sebagai

pembanding).

Gambar 2. Salah satu singakapan sesar turun yang ada di daerah penelitian. Besar ketidakmenerusan perlapisan tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 50 cm (kamera menghadap barat, buku catatan sebagai

162

Gambar 3. Salah satu singkapan sesar turun yang ada di daerah penelitian. Tidak ditemukan ketidakmenerusan perlapisan yang terlalu besar, sekitar 30 cm (kamera menghadap selatan, penulis

sebagai pembanding).

Gambar 4. Kenampakan gawir di lapangan. Gawir melampang dari timur laut hingga barat daya daerah penelitian (kamera menghadap tenggara).

163

Gambar 5. Peta geologi daerah penelitian.

Gambar 6. Tegasan utama fase tektonik dan sesar turun. (a) fase kompresi pertama, (b) fase kompresi kedua, dan (c) gaya vertikal penyebab sesar turun.

164

Gambar 7. Akumulasi data kelurusan yang disajikan dalam diagram mawar. (a) akumulasi jumlah pada periode vulkanisme, (b) akumulasi panjang pada periode vulkanisme, (c) akumulasi jumlah pada