BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pondasi Tiang Bor

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis pondasi tiang adalah biaya dan kendala (Parahyangan, 2010). Kendala yang dimaksud merupakan keyakinan dari ahli pondasi dimana desain yang dirancang dalam dokumen akan memperoleh kondisi yang mendekati kondisi lapangan sehingga dapat memikul beban dengan suatu faktor keamanan yang cukup. Apabila pondasi tiang telah dipilih, maka dimensi pondasi tiang (penampang dan panjang) dihitung berdasarkan besarnya beban yang harus didukung pondasi dan kondisi tanah dimana pondasi tersebut dipasang (Surjandari, 2009).

Pondasi tiang bor memiliki karakteristik khusus karena pelaksanaannya dapat mengakibatkan perbedaan perilaku di bawah pembebanan dibandingkan dengan tiang pancang. Beberapa keuntungan penggunaan pondasi tiang bor:

a. Banyak metode desain yang rasional untuk berbagai macam pembebanan dan kondisi tanah.

b. Kepastian penentuan kedalaman elevasi ujung pondasi atau lapisn pendukung. c. Dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah.

d. Tidak banyak mengganggu lingkungan. e. Kemudahan terhadap perubahan konstruksi.

Bab II – Tinjauan Pustaka g. Kepala dan ujung bawah tiang dapat diperbesar untuk meningkatkan inersia

terhadap momen dan daya dukung ujung tiang.

h. Diamater tiang yang bervariasi mulai dari 0,5 m sampai 6,0 m dapat dibuat.

Beberapa kekurangan pondasi tiang bor:

a. Kondisi tanah pada ujung bawah pondasi seringkali rusak akibat proses pemboran, terjadi tumpukan tanah atau sedimentasi lumpur sehingga tahanan ujung seringkali tidak dapt diandalkan.

b. Pengecoran beton bukan pada kondisi ideal dan tidak dapat segera diperiksa. c. Berbahaya jika ada tekanan artesis karena dapat menerobos ke atas.

2.1.1 Pelaksanaan Pondasi Tiang Bor

Penggunaan alat dalam pelaksanaan pembuatan tiang tergantung pada jenis proyek. Metode dan penggunaan alat berpengaruh dalam kapasitas pondasi, sehingga kontraktor dan konsultan harus bekerja sama untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana awal dan metode pelaksanaannya.

2.1.2 Peralatan Pemboran

Berikut ini adalah alat-alat yang umumnya digunakan saat pelaksanaan konstruksi pondasi tiang bor:

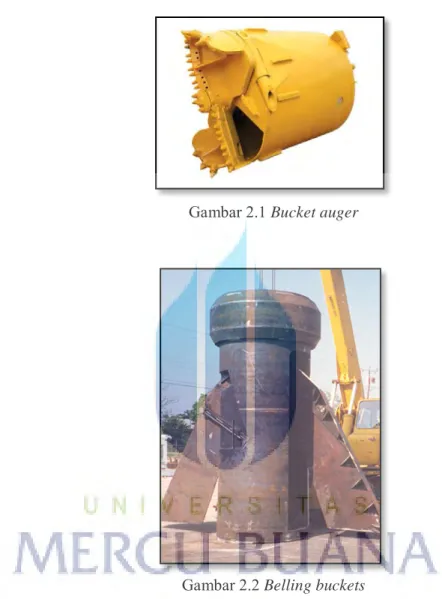

a. Bucket auger untuk mengumpulkan hasil galian dalam keranjang (bucket). b. Belling buckets untuk membuat lubang bor dengan ukuran yang lebih besar

pada bagian dasarnya.

Bab II – Tinjauan Pustaka d. Multiroller untuk memecah batuan keras.

e. Clean out bucket untuk memindahkan hasilgalian akhir dari lubang bor dan membuat dasar lubang bor menjadi lebih bersih.

Gambar 2.1 Bucket auger

Gambar 2.2 Belling buckets

Bab II – Tinjauan Pustaka 2.1.3 Pelaksanaan dengan Casing

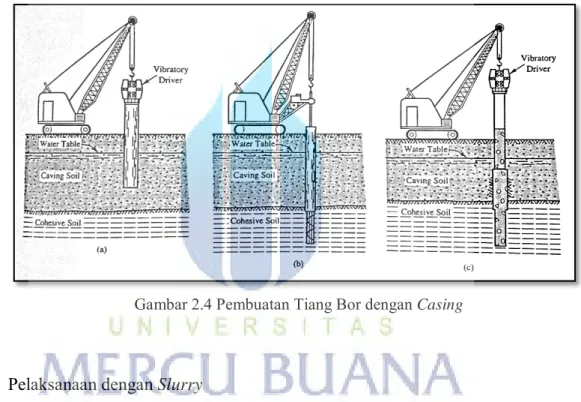

Penggunaan casing diperlukan jika keruntuhan yang terjadi cukup besar. Namun slurry perlu dipertahankan sebelum casing masuk dan dalam kondisi tertentu, vibrator perlu digunakan saat casing dimasukan. Panjang casing harus mencakup seluruh bagian tanah yang dapt runtuh akibat penggalian. Casing tidak boleh dicabut mendahului elevasi beton karena tekanan ait di sekeliling dinding dapat menyebabkan curing beton tidak sempurna.

Gambar 2.4 Pembuatan Tiang Bor dengan Casing

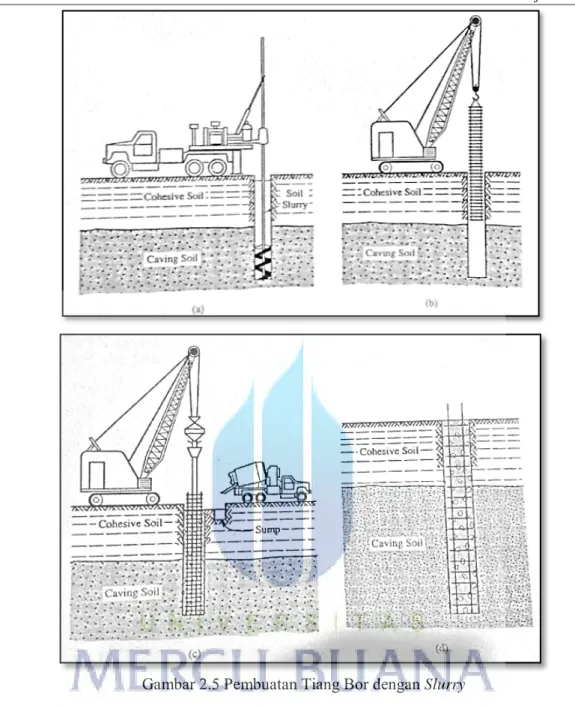

2.1.4 Pelaksanaan dengan Slurry

Tinggi slurry dalam lubang bor harus mencukupi untuk memberikan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan air disekitar lubang bor. Umumnya bahan yang digunakan sebagai slurry adalah campuran air dengan bentonite dengan berat isi 1,05 ~ 1,10 ton/m3. Penggunaan slurry dalam lubang bor yang terlalu lama dapat menyebabkan berkurangnya kapasaitas tahanan selimut tiang karena dapat mengental dan menempel pada dinding lubang bor. Rangkaian tulangan dimasukan ke dalam lubang bor dan diikuti oleh tremi dan beton siap dicor.

Bab II – Tinjauan Pustaka

Bab II – Tinjauan Pustaka

2.2. Daya Dukung Pondasi Tiang

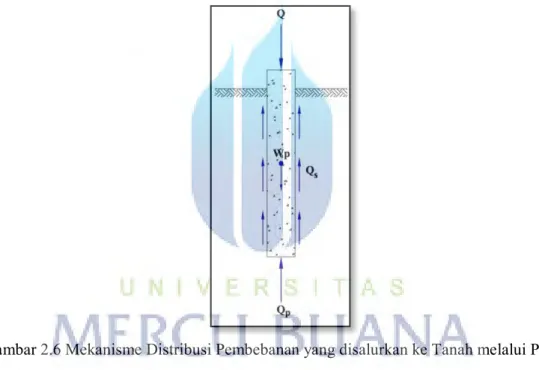

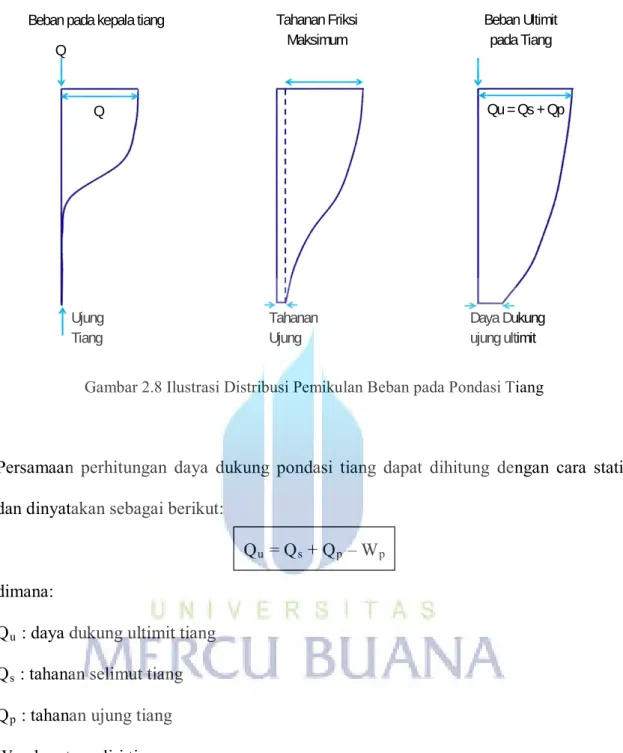

Pondasi tiang sebuah struktur bangunan pada dasarnya berfungsi untuk meneruskan beban struktur di atasnya ke tanah. Daya dukung total pondasi diperoleh dari besarnya tahanan selimut yang terjadi sepanjang pondasi dan tahanan ujung yang terjadi pada ujung pondasi seperti terhihat pada Gambar 2.6. Tahanan selimut diperoleh akibat terjadinya gesekan antara selimut tiang dengan tanah disekelilingnya. Tahanan ujung terjadi karena adanya desakan pada ujung pondasi terhadap tanah.

Gambar 2.6 Mekanisme Distribusi Pembebanan yang disalurkan ke Tanah melalui Pondasi Tiang

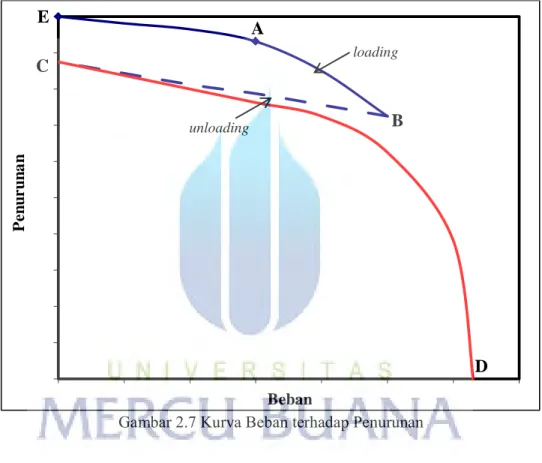

Apabila suatu pondasi tiang diberi beban, maka akan memberikan hasil kurva hubungan antara beban dan penurunan seperti terlihat pada Gambar 2.7. Pada saat pembebanan awal dimulai, tiang masih dalam kondisi elastis dengan ditunjukkannya penurunan sampai titik A dan jika beban dilepas maka kepala tiang akan kembali ke kondisi semula. Pada kondisi ini tahanan selimut tiang masih bekerja penuh. Saat beban dinaikan sampai kondisi B, dimana ujung tiang mulai bergerak dan tahanan ujung mulai

Bab II – Tinjauan Pustaka termobilisasi. Jika beban dilepaskan maka kepala tiang tidak akan kembali ke titik awal tetapi bergerak sedalam titik C dan terjadi penurunan sebesar CE. Daya dukung ultimit pondasi akan tercapai saat tiang terus dibebani sampai pada titik D. Pada saat itulah tahanan selimut mencapai ultimit dan tahanan ujung akan termobilisasi penuh tanpa disertai peningkatan beban yang berarti. Distribusi pemikulan beban pada tiang dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.7 Kurva Beban terhadap Penurunan 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 0 100 200 300 400 500 600 700 P e nur u na n Beban loading unloading A B E C D

Bab II – Tinjauan Pustaka

Gambar 2.8 Ilustrasi Distribusi Pemikulan Beban pada Pondasi Tiang

Persamaan perhitungan daya dukung pondasi tiang dapat dihitung dengan cara statik dan dinyatakan sebagai berikut:

Qu = Qs + Qp – Wp dimana:

Qu : daya dukung ultimit tiang Qs : tahanan selimut tiang Qp : tahanan ujung tiang Wp : berat sendiri tiang

Berat sendiri dari pondasi tiang tersebut pada saat merencanakan pondasi tiang diabaikan karena tidak memberikan kontribusi terhadap pemikulan beban, Maka Persamaan dapat dinyatakan:

Qu = Qs + Qp Q

Q

Ujung Tiang

Beban pada kepala tiang Tahanan Friksi

Maksimum Beban Ultimit pada Tiang

Qu = Qs + Qp

Tahanan

Bab II – Tinjauan Pustaka

2.3. Persamaan Daya Dukung Pondasi Tiang

Untuk menentukan daya dukung pondasi tiang, jenis tanah sangat berpengaruh. Perhitungan daya dukung pondasi dilakukan dengan menggunakan parameter nilai NSPT berdasarkan hasil penyelidikan tanah terdekat dengan pondasi tiang uji. Ada berbagai cara untuk menghitung daya dukung pondasi tiang bor, dalam penelitian ini penulis memilih metode Reese and O’Neill untuk jenis tanah lempung (kohesif) dan metode Reese and Wright untuk tanah pasir (non-kohesif).

2.3.1 Tahanan Selimut

Pada tanah lempung digunakan metode alpha (Reese and O’Neill, 1988) qs = α.Su

dimana:

α : faktor adhesi antara selimut tiang dan tanah Su : kohesi dalam kondisi undrained

Pada tanah pasir digunakan metode Reese and Wright, 1977 qs = 0,32N → untuk N ≤ 53

qs = (0,02N – 1,27) + 17,22 → untuk 53 ≤ N ≤ 100

2.3.2 Tahanan Ujung

Pada tanah lempung digunakan metode Reese and O’Neill, 1988 qp = Nc . Su ≤ 400 ton/m2

Bab II – Tinjauan Pustaka dimana:

Su : rata-rata dari nilai kuat geser undrained pada kedalaman 1 – 2 D di bawah dasar tiang

Z : panjang tiang tertanam D : diameter dasar tiang

Pada tanah pasir digunakan metode Reese and Wright, 1977 qp = 7,17N → untuk N ≤ 60

Bab II – Tinjauan Pustaka

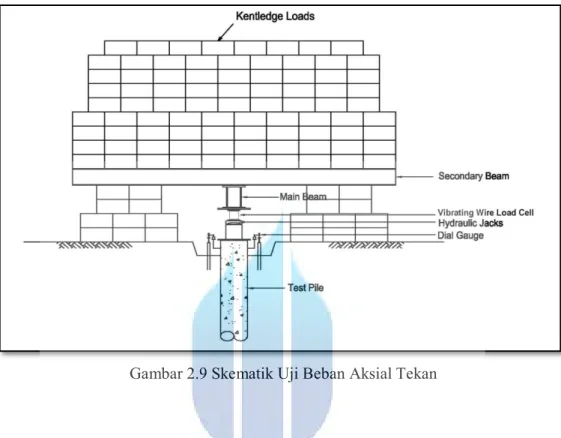

2.4. Uji Beban Statik Aksial Tekan

Uji pembebanan harus tetap dikerjakan untuk memverifikasi daya dukung tiang meskipun perhitungan teoritis daya dukung tiang telah dilakukan dengan menggunakan data hasil penyelidikan tanah (Surjandari, 2009). Jumlah uji pembebanan yang disyaratkan terhadap perencana struktur sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas PPB DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Untuk pondasi tiang bor (bored pile) minimal (1) tiang untuk 75 tiang dengan penampang yang sama

b. Untuk pondasi tiang pancang (driven pile) minimal (1) tiang untuk 100 tiang dengan penampang yang sama

c. Untuk pondasi tiang bor yang jumlahnya kurang dari 75 atau tiang pancang yang jumlahnya kurang dari 100, maka minimal (1) tiang dengan penampang yang sama

Umumnya pada pelaksanaan pengujian, besarnya beban uji adalah 200% sampai 250% dari beban rencana. Batas penurunan berdasarkan Peraturan Kepala DPPB DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2007 adalah 25 mm untuk tiang dengan diameter maksimal 80 cm dan untuk tiang dengan diameter lebih dari 80 cm penurunan yang diijinkan sebesar 4% dari diameter tiang. Hasil dari pengujian akan dianalisa untuk mendapatkan beban ultimit dan penurunan maksimum yang terjadi pada tiang uji yang kemudian dapat digunakan untuk mendesain ulang agar efisiensi tiang dapat meningkat dengan mengurangi jumlah, ukuran dan panjang tiang. Hal ini dapat diperoleh jika pengujian dilakukan sampai kondisi tiang faillure.

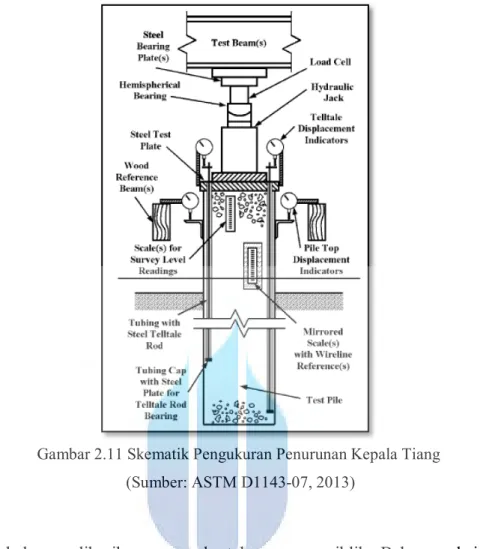

Bab II – Tinjauan Pustaka Pengujian dilakukan berdasarkan ASTM D1143-07. Pengujian dilakukan dengan metode kentledge dengan beban kontra berupa blok beton. Besarnya beban yang diberikan pada tiang uji ditambah 10% dari beban uji maksimum.

Gambar 2.9 Skematik Uji Beban Aksial Tekan

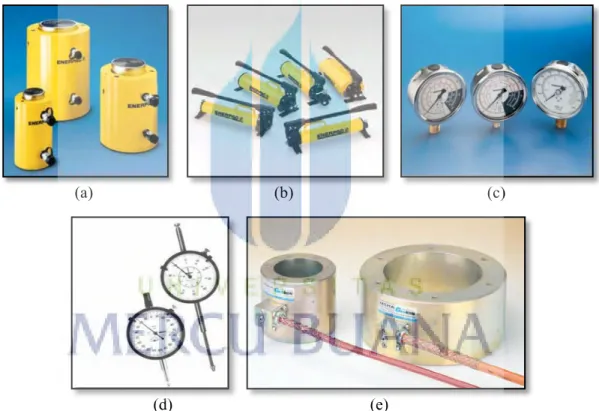

Sebelum pengujian dilakukan, persiapan tiang terlebih dulu dilakukan. Kepala tiang diratakan dan dibersihkan dari material beton dan meletakan plat baja dengan tebal 25 mm di kepala tiang yang telah diratakan. Dongkrak hirolik yang dilengkapi dengan spherical bearing yang berguna untuk mengurangi beban lateral dan atau eksentrisitas yang mungkin terjadi pada saat pengujian dilakukan. Dongkrak tersebut dihubungkan dengan konektor manifold ke pompa hidrolik agar tekanan yang diberikan pada keduanya sama dan terbaca pada manometer. Selain itu, penggunaan Vibrating Wire Load Cell (VWLC) berfungsi untuk memonitor pembebanan yang diaplikasikan sesuai dengan aktual yang terjadi saat pembacaan.

Bab II – Tinjauan Pustaka Empat gages ukur (dial gauge) dengan ketelitian ± 0.01 millimeter digunakan untuk memonitor penurunan di kepala tiang. Dial gauge yang digunakan adalah merek Mitutoyo tipe 3058F dengan rentang ukur 100 mm dan diletakkan pada balok referensi dengan jarak tidak kurang dari 2,5 m. Sebuah alat leveling ditempatkan pada permukaan yang rata beberapa meter dari tiang uji dimana dua mistar diletakkan pada tiang uji. Saat beban diaplikasikan, penurunan pada kepala tiang yang terjadi pada tiang uji akan terukur dari perubahan skala pembacaan relatif terhadap platform oleh alat survey.

Gambar 2.10 Peralatan Pengujian; (a) Dongkrak Hidrolik, (b) Pompa Hidrolik, (c) Manometer, (d) Dial Gauge, (e) Vibrating Wire Load Cell

(a) (b) (c)

Bab II – Tinjauan Pustaka

Gambar 2.11 Skematik Pengukuran Penurunan Kepala Tiang (Sumber: ASTM D1143-07, 2013)

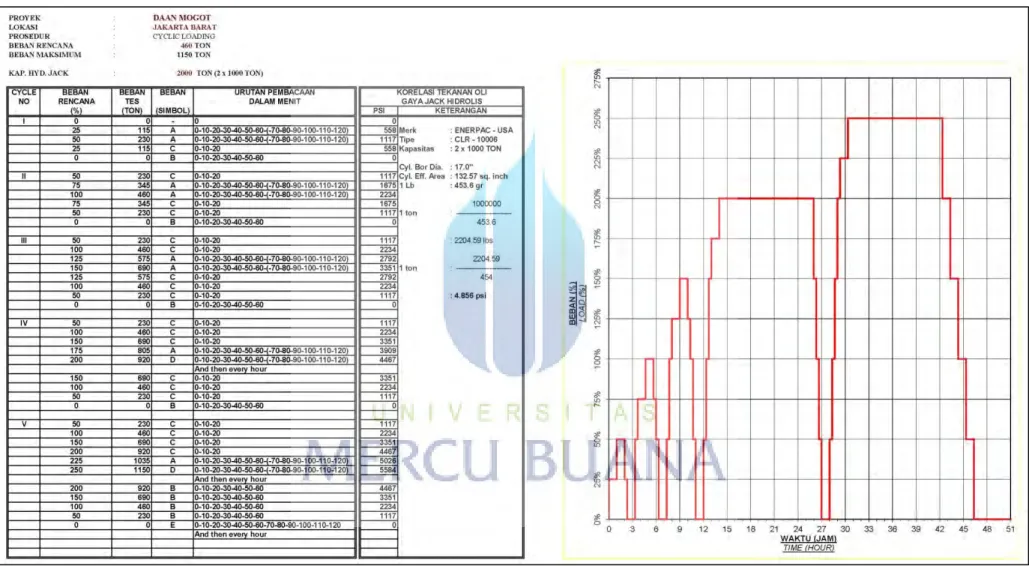

Pembebanan diberikan secara bertahap secara siklik. Beban maksimum pada setiap siklus adalah 50%, 100%, 150%, 200% dan 250%. Pada setiap kenaikan beban yang diberikan harus dijaga agar rate yang terjadi tidak lebih dari 0,25 mm per jam dengan maksimum pembacaan 2 jam. Beban maksimum diberikan selama minimal 12 jam kemudian diturunkan jika dalam waktu 1 jam penurunan tidak melebihi 0,25 mm. Apabila masih bertambah maka pembacaan dilanjutkan hingga 24 jam (ASTM D1143-07, 2013). Jadwal aplikasi pembebanan dapat dilihat pada Gambar 2.12.

2.5. Metode Uji Beban Statik Aksial Tekan

Metode pembebanan dalam uji statik aksial tekan dapat dilakukan dengan (2) metode yaitu Metode Beban Mati (Kentledge) dan Metode Reaksi. Pemilihan metode yang akan digunakan disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan dan kondisi lokasi pengujian.

2.5.1 Metode Beban Mati (Kentledge)

Pengujian dengan metode beban mati (kentledge) dilakukan dengan menggunakan beban uji berupa blok beton / counter weight / tiang pancang dan alat pancang (HSPD). Untuk pembebanan dengan blok beton terdapat beberapa variasi ukuran yang umumnya, diantaranya:

a. Panjang = 2,4 m; lebar = 1,2 m; tinggi = 0,6 m; berat 4 Ton b. Panjang = 1,2 m; lebar = 1,2 m; tinggi = 0,6 m; berat 2 Ton c. Panjang = 1,0 m; lebar = 1,0 m; tinggi = 1,0 m; berat 2,4 Ton

Gambar 2.13 Beban Blok Beton (sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Bab II – Tinjauan Pustaka

Gambar 2.14 Beban Counter Weight (sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Gambar 2.15 Beban Tiang Pancang (sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Bab II – Tinjauan Pustaka 2.5.2 Metode Reaksi

Metode reaksi dapat digunakan apabila lokasi pengujian tidak memungkinkan untuk mobilisasi blok beton, pondasi tiang sudah banyak yang terpasang, keterbatasan lahan dan pengujian yang dilakukan di laut. Metode reaksi membutuhkan sedikitnya (2) tiang reaksi. Beban aplikasi diperoleh dari tiang reaksi yang dihubungkan dengan balok baja primer dan sekunder yang digunakan sebagai sistem reaksi.

Gambar 2.17 Metode Reaksi

(sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Gambar 2.18 Pengujian di Laut (sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Bab II – Tinjauan Pustaka

2.6. Instrumentasi Vibrating Wire Strain Gage (VWSG)

Pada dasarnya VWSG merupakan alat untuk mengukur perubahan regangan saat uji pembebanan dilakukan (Nugraha dkk, 2016). Tujuan dari penggunaan VWSG adalah untuk mengetahui transfer beban sepanjang tiang uji sehingga dapat ditentukan tahanan selimut dan tahanan ujung yang terjadi. VWSG yang digunakan adalah merk Geokon tipe 4200. Penggunaan VWSG ini sendiri berdasarkan ASTM D1143-07 dan dipasang pada tulangan pondasi tiang pada kedalaman-kedalaman (elevasi) tertentu sesuai dengan perencanaan. Prinsip pengukuran regangan didasarkan pada frekuensi alami yang terjadi pada kawat getaran yang tertahan di kedua ujungnya, bervariasi dengan akar kuadrat dari tegangan pada kawat. Setiap perubahan regangan ditunjukan oleh perubahan tegangan pada kawat. VWSG dipasang terikat dengan tulangan tiang uji dan dilakukan bersamaan dengan pembesian. Sinyal dari sensor diarahkan ke atas dan dimonitor menggunakan alat baca portabel GK-404.

Berikut ini adalah beberapa tujuan penggunaan instrumentasi pada pondasi tiang bor saat uji beban statik aksial berlangsung menurut Gouw (2012):

a. Menghasilkan pengukurandaya dukung tiang yang lebih baik b. Mengukur distribusi tahanan friksi di sepanjang tiang c. Mengukur tahanan ujung tiang

Bab II – Tinjauan Pustaka Penggunaan VWSG pada pondasi tiang yang diuji statik aksial tekan dilaksanakan pada tahap perencanaan atau preliminary design. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi bagi perencana, sehingga memungkinkan untuk melakukan optimasi tiang jika hasil uji over design. Uji statik aksial tekan terinstrumentasi pada tiang bor panjang yang dilakukan oleh Kruizinga dan Nelissen (1984) dan Balakrishnan (1994), menunjukkan bahwa persentase beban yang diterima oleh tahanan gesekan selimut jauh lebih besar (65% sampai 90% applied load) dibandingkan dengan beban yang diterima oleh tahanan dukung ujung (Nugraha dkk, 2016).

Gambar 2.19 Vibrating Wire Strain Gauge (VWSG) Model 4200 (sumber: Brosur Geokon)

Gambar 2.20 Pemasangan VWSG pada Tulangan Tiang Bor (sumber: Dokumentasi PT. Geotech Efathama)

Bab II – Tinjauan Pustaka

Gambar 2.21 Alat Baca Portabel GK-404

Besarnya transfer beban yang bekerja dapat dihitung dengan persamaan: Q = ε . E x Ap

dimana:

Q : beban pada elevasi tertentu ε : regangan

E : modulus elastisitas pondasi tiang Ap : luas penampang tiang

Besarnya tahanan selimut dapat dihitung dengan persamaan:

) ( . 1 0 ε ε − = = As Ap E As Q fs

Besarnya tahanan ujung dapat dihitung dengan persamaan:

1 .