SISTEM INTEGRASI PADI TERNAK UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

(Crop Livestock Systems Integration to Achieve Food Sovereignty) DINI YULIANI

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256,

email: diniyuliani2010@gmail.com

ABSTRACT

Rice as a staple food source of Indonesian people is still a top priority. However, efforts to increase rice production faced a variety of problems such as a decrease in the productivity of paddy fields due to the lack of organic matter. In addition to rice, meat is quite important food. To fulfill the need of domestic meat portion should be imported. This is an opportunity for the development of cattle breeding business in Indonesia. Crop Livestock Systems Integration (CLS) is one alternative in increasing the production of rice, meat, and dairy while improving the welfare of farmers and ranchers. There are three main technology components CLS namely: 1). Rice cultivation technology, 2). Livestock farming technology, and 3). Straw and compost processing technology. Technology components that can be integrated synergistically, then CLS development done by the institutional approach. CLS program aims to optimize the utilization of local resources such as the use of straw as livestock feed and cow manure can be processed into organic fertilizer that is very helpful to improve the nutrients that plants need so no waste is wasted (Zero waste). Utilization of cow manure was processed into liquid and solid organic fertilizer, is expected to serve as a source of additional income for farmers. Compost and liquid fertilizer and is expected to improve the fertility of agricultural land. CLS program was initiated in conjunction with a program of integrated crop management (ICM). In addition, the development of farming systems approach CLS needs to be done through farmer groups to facilitate agricultural extension, livestock grains technology adoption, and government aid channel. The advantage of the rice-livestock integration pattern that is the utilization of crop residues as a source of animal feed, utilizing livestock manure as fertilizer, creating new jobs in rural areas, and increase community participation in creating a competitive agribusiness, environmental friendly and independent. CLS constraints in achieving food security among farmers groups working mechanism was not going well, utilization of collective cages was not optimal, mentoring and coaching process was not effective because the cattle were scattered locations, the use of manure has not been entrenched among rice farmers, and the application of CLS conducted throughout provinces in Indonesia and there was no apparent progress. Repair CLS for the future should focus on the region so that large-scale production centers and significant impact on population growth and productivity of livestock. Livestock waste treatment close to the location of the rice to minimize transport costs so as to create zero waste and integrated farming systems to achieve food sovereignty.

Keywords: Integration, Paddy, Livestock, Food Sovereignity. PENDAHULUAN

Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia yang telah berlangsung ratusan tahun. Kini hampir 90% produksi padi dihasilkan dan dikonsumsi di Asia. Hal ini mengisyaratkan upaya peningkatan produksi padi menjadi suatu keniscayaan mengingat jumlah penduduk dunia terus bertambah dengan laju 1,3% per tahun. Pada tahun 2025 mendatang jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 8,3 milyar (Balitbangtan, 2011). Di Indonesia, jumlah penduduk pada tahun 2010 sudah

mencapai 237,56 juta jiwa dengan kebutuhan beras 33,06 juta ton/tahun dengan asumsi 139 kg/kapita/tahun. Terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang menjadi 241 juta jiwa pada tahun 2011, pemerintah menargetkan produksi padi menjadi 68,59 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 38,57 juta ton beras. Angka ini meningkat sebesar 2,1 juta ton GKG atau 3,2% dibandingkan dengan sasaran produksi padi pada tahun 2010 (Anonim, 2011).

nyata, terutama kontribusinya terhadap PDB. Konsumsi daging, telur, dan susu masing-masing meningkat 7,6%; 5,22%; dan 0,92%. Namun peningkatan konsumsi belum diimbangi oleh peningkatan produksi, terutama daging sapi yang populasinya bahkan menurun hingga 4,1%/tahun (Kusnadi, 2008). Untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri sebagian harus diimpor. Kebutuhan daging sapi tahun 2014 merujuk pada konsumsi daging per kapita yang naik dari tahun 2013 sebesar 2,2 kg/tahun menjadi 2,36 kg/tahun. Sementara itu, pemenuhan konsumsi daging sapi yang berasal dari impor hanya 58.280 ton atau 9,8 persen berasal dari sapi bakalan sebesar 34.970 ton atau setara 175.407 ekor, sementara dalam bentuk daging sebesar 23.3100 ton. Untuk menyediakan kebutuhan daging lokal tahun 2014, dibutuhkan populasi sapi mencapai 19,7 juta ekor, sementara untuk sapi potong harus tersedia sebesar 17,6 juta ekor lebih tinggi dari populasi sapi potong tahun 2013 sebesar 16,8 juta ton (Anonim, 2013).

Swasembada daging sapi sudah dicanangkan sejak tahun 2005 dan ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010, namun kenyataannya belum dapat tercapai, sehingga pemerintah menargetkan kembali swasembada baru tercapai pada tahun 2014. Konsep swasembada daging sapi tentu bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai jika ada kesungguhan dari semua pihak untuk membangun agribisnis ternak sapi potong dalam negeri. Potensi pasar dan sumber daya yang mendukung seharusnya menjadi peluang untuk pengembangan ternak sapi potong dengan keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar lokal maupun ekspor (Live Stock Review, 2013a).

Populasi sapi Indonesia bisa berkembang karena usaha tersebut cukup prospektif, terbukti saat ini tumbuh usaha penggemukan sapi di sejumlah daerah termasuk yang didorong melalui Program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sejak 2011. Kelompok tani diberikan sejumlah sapi kemudian petani mengolah kotoran sapi menjadi kompos. Terdapat kelompok tani yang mampu mengembangkan usaha produksi kotoran dan urine sapi sebagai usaha utama, sedangkan penggemukan sapi menjadi usaha sampingan. Hasil penjualan kotoran dan urine sapi memberikan pendapatan sehari sebesar Rp. 22.000/ekor, sementara pembelian pakan hanya Rp. 7.000/ekor. Rata-rata harga Indonesia. Sistem ini mampu memanfaatkan sumber daya lokal yaitu bahan ikutan berupa jerami dan dedak, serta kotoran ternak secara efisien. Ciri utama SIPT adanya keterkaitan antara tanaman dan ternak misalnya limbah tanaman (jerami) digunakan sebagai pakan ternak, begitupun sebaliknya kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman (Fagi et al., 2004). Oleh karena itu, program pengkajian SIPT diinisiasi bersamaan dengan program pengkajian pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah. PTT menganjurkan penggunaan bahan organik sebagai salah satu komponen utama. Pupuk organik diperlukan untuk meningkatkan hasil padi, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah (Syam dan Sariubang, 2004), dan menekan penggunaan pupuk anorganik (Sutardi et al., 2004). Penggunaan nitrogen secara berlebihan dan aplikasi pupuk P secara terus-menerus di sebagian sawah dapat merusak keseimbangan hara dalam tanah. Berkurangnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian di Indonesia dewasa ini menunjukkan diperlukan peningkatan kandungan bahan organik tanah hingga dua kali lipat untuk mengembalikan pada kesehatan tanah yang normal (Haryanto, 2004). Nurawan et al. (2004) menyatakan pupuk organik dapat meningkatkan hasil padi sebesar 0,9 ton/ha dibandingkan tanpa pupuk organik.

Sistem integrasi padi-ternak memberikan keuntungan kepada petani yaitu pupuk kandang sapi dan bahan ikutan pertanian (by-product) berupa jerami dan dedak. Pupuk kandang sapi selama ini belum optimal digunakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah atau dapat dijual sebagai sumber pendapatan. Limbah pertanian yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan yang berkualitas, sehingga mengurangi biaya penyediaan pakan (Basuni et al., 2010a). SIPT merupakan solusi terhadap permasalahan pakan dapat memperkuat ketahanan pangan dengan pengolahan limbah pertanian menjadi pakan bernilai nutrisi tinggi dan dapat mencukupi kebutuhan ternak sapi. Secara umum, SIPT merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

KEDAULATAN PANGAN

pangan dari produksi sendiri masih bergantung pada impor. Untuk keluar dari ketergantungan pada pangan impor, Indanesia harus membangun kedaulatan pangan (Swastika, 2011). Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (UU 41, 2009). Kedaulatan pangan membalikkan konsep modernisasi menjadi hal-hal yang bersifat back to basic atau back to nature dengan memprioritaskan produksi untuk pemenuhan dan keberlanjutan pangan lokal dan pasar lokal melalui pengadaan input-input produksi pertanian yang memanfaatkan kearifan setempat dan ramah lingkungan (Sudirja, 2008).

Dalam produksi pangan, masalah dan prinsipnya berkisar pada self-reliance dan self-sufficiency. Untuk mewujudkan self-sufficiency dalam produksi pangan mensyaratkan adanya demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan tindakan redistribusi, di satu sisi untuk menjamin mata pencarian dan pendapatan rakyat dengan menyediakan kapital secara merata dalam sektor pertanian. Di sisi yang lain untuk mencegah sumberdaya di tangan korporasi asing. Program produksi pangan harus bersandar pada upaya menggerakkan bagian terbesar dari produsen pangan skala kecil khususnya sektor-sektor produsen pangan yang marjinal, menyediakan akses terhadap sumberdaya seperti tanah, air, bibit, ternak, dan lain sebagainya (Jenifer, 2007). Menurut Swastika (2011), Indonesia memiliki keunggulan absolut (komparatif dan kompetitif) dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan. Potensi ini dicirikan oleh: (1). Negara tropis dengan intensitas cahaya matahari yang sangat kondusif bagi produksi pertanian; (2). Lahan dan air bukan faktor pembatas yang mengkhawatirkan; (3). Sumber daya hayati disertai keanekaragaman pangan lokal; (4). Teknologi produksi pangan termasuk yang berkembang di Asia; dan (5). Adanya pencanangan lahan pertanian abadi 15 juta ha dari pemerintah yang hingga sekarang belum terlaksana.

Kedaulatan pangan dan kemandirian pangan mensyaratkan suatu ketahanan pangan yang kuat meliputi ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas harga, utilisasi, kualitas, dan keamanan pangan (Arifin, 2011). Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus memproteksi petaninya. Mendorong petani untuk bersaing dengan korporasi pangan sama halnya dengan mematikan

petani sendiri. Kalau ingin berpihak pada rakyat khususnya petani, maka jalan yang harus ditempuh adalah agri-culture atau state subsidies dengan memproteksi perdagangan dan memberikan subsidi yang memadai kepada petani. Harus ada komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran, dimana persentase anggaran subsidi pangan terhadap PDB harus lebih besar dari yang terjadi saat ini (Ika, 2014). Strategi alternatif yang prospektif dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ditopang oleh industri berbasis pertanian, skim kredit lunak, dan pembangunan infrastruktur di pedesaan akan menciptakan pasar bagi produksi pertanian primer dan lapangan kerja baru di pedesaan (Swastika, 2011).

TEKNOLOGI BUDIDAYA PADI

Teknologi budidaya padi saat ini dikenal dengan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Komponen teknologi yang diterapkan dalam PTT dikelompokkan ke dalam teknologi dasar dan pilihan. Komponen teknologi dasar sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi padi sawah. Menurut Zaini et al. (2009), komponen teknologi dasar terdiri atas: (1). Varietas unggul baru berdasarkan agroekosistem, (2). Benih bermutu dan berlabel, (3). Pemberian bahan organik berupa pengembalian jerami dalam bentuk kompos atau pupuk kandang, (4). Pengaturan populasi tanaman secara optimum, (5). Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan pendekatan pengendalian hama terpadu.

Penerapan komponen pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan petani setempat. Teknologi pilihan terdiri atas: (1). Pengolahan tanah Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok. Menurut Suyasa et al. (2004), penerapan budidaya padi dengan sistem tandur jajar legowo, pengairan secara intermitten selama 5 hari, pemberian kompos 2 ton/ha, 150 kg urea/ha, 60 kg SP-36/ha, dan 40 kg KCl/ha berdasarkan bagan warna daun mampu memberikan hasil padi inbrida tertinggi sebesar 7,87 ton/ha.

dapat menyuburkan tanah yang mulai mengeras akibat penggunaan pupuk kimia yang sangat intensif. Seekor sapi dewasa dapat menghasilkan kotoran (feses/tinja) 8-10 kg setiap hari yang dapat diproses menjadi 4-5 kg kompos/hari (Haryanto et al., 2003). Adapun urine sapi ditampung dari hasil pembuangan ternak kemudian disimpan dalam drum plastik, diolah dengan ramuan dan kemudian diendapkan. Pupuk cair dari urine tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman padi melalui penyemprotan daun. Pupuk organik dari kotoran dan urine yang dihasilkan sapi SIPT sangat laris dan banyak pemesannya, akan tetapi persediaan terbatas (Khairiah dan Handoko, 2009). Peranan limbah ternak belum sepenuhnya mengganti peran pupuk anorganik, namun dapat menambah atau melengkapi kekurangan unsur mikro yang tidak diperoleh pada pupuk anorganik.

TEKNOLOGI PENGELOLAAN TERNAK

Keberhasilan pemeliharaan sapi dipengaruhi beberapa hal diantaranya pemilihan sapi bakalan yang digunakan yaitu peranakan Ongole (lokal) atau sapi bangsa lain dengan ciri-ciri yaitu ternak siap berproduksi minimal umur 3 tahun dengan bobot badan minimal 250 kg. bentuk tubuh ideal, kerangka besar/kuat, kesehatan ternak cukup baik, dan bebas penyakit. Perbaikan manajemen pemeliharaan dapat meningkatkan kualitas sapi Bali. Penampilan reproduksi sapi Bali yang dipelihara secara intensif adalah umur sapi Bali mengalami berahi pertama 718,57 ± 12,65 hari, umur pertama melahirkan 1.104,51 ± 23,82 hari, calving interval 350,46 ± 27,98 hari, dan angka konsepsi sebesar 1,65 ± 0,87 (Siswanto et al., 2013). Pengelolaan sapi secara intensif dengan memperhatikan aspek pakan (konsentrat dan jerami padi fermentasi), manajemen kandang kolektif, dan kesehatan hewan mampu meningkatkan average daily gain (ADG) 0,89 kg/ekor/hari selama periode penggemukan sapi, lebih tinggi daripada pola petani yang hanya 0,29 kg/ekor/hari. ADG yang dihasilkan meningkat sekitar 0,6 kg/ekor/hari (67,42%), sehingga mampu menghasilkan ADG 0,29-0,89 kg/hari atau 87-267 kg/ekor/tahun. Kegiatan penggemukan sapi tidak hanya untuk pencapaian nilai ADG yang tinggi saja, namun bagaimana ternak sapi dapat memanfaatkan jerami padi yang selama ini belum optimal, sehingga dapat menekan biaya produksi dan ramah lingkungan (Basuni et al., 2010b). Penanganan kesehatan ternak sangat penting untuk mengendalikan parasit, kesehatan reproduksi,

dan kesehatan secara umum. Ternak sapi perlu diberi obat cacing dan vitamin B-kompleks di awal pemeliharaan. Sapi yang terkena serangan cacing memiliki bobot tubuh yang sangat kurang, sehingga tidak berproduksi secara optimal.

degradasi lignin lebih tinggi dibandingkan selulosa.

Menurut Basuni et al. (2010a), sapi dipelihara di kandang kelompok, pakan berupa jerami padi fermentasi dan konsentrat diberikan 3% dari bobot badan. Ternak diberi pakan 2 kali/hari yaitu pagi dan siang hari. Pertambahan bobot badan dihitung dengan cara mengurangi bobot badan akhir dengan bobot badan awal dibagi dengan jumlah hari antara kedua bobot badan. Pengamatan terhadap pertambahan bobot hidup sapi juga dilakukan terhadap sapi bakalan yang dipelihara untuk digemukkan dan selanjutnya dijual, sehingga petani memperoleh keuntungan dari kelebihan pertambahan berat badan serta harga yang lebih tinggi pada sapi yang berat. Penimbangan dilakukan setiap bulan sekali untuk mengetahui pertambahan bobot badan, tinggi badan dan lingkar dadanya.

Pengembangan sistem usahatani SIPT perlu dilakukan melalui pendekatan kelompok. Cara ini dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan selain mengintensifkan komunikasi di antara anggota kelompok maupun antara anggota kelompok dengan pemerintah (Basuni et al., 2010a). Penelitian komponen peternakan telah banyak dilakukan mulai sistem kandang, pemberian pakan, sistem perkawinan, dan manajemen kesehatan ternak. Bunch (2001), menyatakan bahwa jumlah komponen teknologi yang diperkenalkan perlu dibatasi sesuai dengan keinginan petani. Sebagian besar petani mempelajari keutungan teknologi, tingkat kerumitan, dan mudah tidaknya teknologi diterapkan. Komponen teknologi berupa kandang kawin, kandang pejantan, dan kandang penyapihan bagi petani kecil dengan tingkat pemahaman yang relatif rendah, menilai bahwa komponen teknologi tersebut memberikan tugas tambahan dari kebiasaan yang dilakukan dan menambah biaya pengeluaran. Pengembangan komponen teknologi tersebut akan lebih efisien apabila diterapkan melalui kandang kumpul, namun sangat tergantung sumberdaya yang dimiliki kelompok peternak seperti sumberdaya lahan untuk kandang.

TEKNOLOGI PENGOLAHAN JERAMI DAN DEDAK

Limbah pertanian (by-product) olahan memiliki kandungan protein 12% lebih tinggi daripada kandungan protein rumput sekitar 9%. Palatabilitas pakan olahan lebih baik karena mengandung molase dan pikuten

(mineral komersial) (Sariubang, 2010). Limbah pertanian dapat diolah menjadi pupuk organik, pakan ternak, dan dedak sebagai berikut: Pengolahan Jerami Sebagai Pupuk

Pembakaran jerami akan mengurangi unsur hara yang terkandung di dalamnya, sedangkan penelantaran jerami di lahan garapan meskipun unsur hara yang dikandungnya relatif masih tersedia, namun memerlukan waktu untuk cepat diikat oleh partikel tanah, sehingga proses penyuburan kembali tanah membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Abdulrachman et al. (2013), pembuatan kompos jerami dapat dilakukan dengan dua cara: (1). Ditumpuk dan dibalikkan, dan (2). Ditumpuk dengan ventilasi tanpa dibalikkan, untuk mempercepat proses dekomposisi menggunakan dekomposer. Beberapa dekomposer komersial yang digunakan mengandung beberapa macam mikroba, misalnya M-Dec mengandung Trichoderma harzianum, Aspergillus sp., dan Trametes sp. Orgadec mengandung Trichoderma pseudokoningi, dan Cytophaga sp. EM-4 mengandung bakteri fotosintesis, asam laktat, Actinomycetes, ragi, dan jamur fermentasi. Probion adalah bahan pakan aditif ternak yang dapat digunakan secara langsung sebagai bahan campuran pakan konsentrat atau meningkatkan kualitas jerami padi melalui proses fermentasi. Probion merupakan konsorsia mikroba dari rumen ternak ruminansia yang diperkaya dengan mineral esensial untuk pertumbuhan mikroba tersebut (Haryanto, 2012). Kompos yang telah matang ditandai dengan temperatur yang sudah konstan 40-50 oC, remah, dan berwarna coklat kehitaman. Kompos yang didapat sejumlah ± 500 kg dengan kualitas C-organik >12%, C/N ratio 15-25%, kadar air 40-50%, dan warna coklat muda kehitaman.

Pengolahan Jerami Sebagai Pakan Ternak Sapi

pakan ternak dapat mengefisienkan tenaga kerja untuk mencari rumput. Bahkan telah dilakukan penelitian dan pengkajian pemberian limbah pertanian jerami untuk ternak dengan menambahkan mikroba dan urea (Ibrahim et al., 2000). Menurut Haryanto et al. (2002), setiap hektar sawah menghasilkan jerami segar 12-15 ton/ha/musim dan setelah melalui proses fermentasi menghasilkan 5-8 ton/ha yang dapat digunakan untuk pakan 2-3 ekor sapi/tahun. Menurut Haryanto(2004), produksi jerami padi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak sebanyak 1.196.432 ekor/musim.

Menurut Syamsu (2006), komposisi nutrisi jerami padi yang telah difermentasi dengan menggunakan starter mikroba (starbio) sebanyak 0,06% dari berat jerami padi, secara umum memperlihatkan peningkatan kualitas dibanding jerami padi yang tidak difermentasi. Kadar protein kasar jerami padi yang difermentasi mengalami peningkatan dari 4,23% menjadi 8,14% dan diikuti dengan penurunan kadar serat kasar. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa starter mikroba merupakan mikroba proteolitik yang menghasilkan enzim protease yang dapat merombak protein menjadi polipeptida yang selanjutnya menjadi peptide sederhana. Penggunaan starter mikroba menurunkan kadar dinding sel jerami padi dari 73,41% menjadi 66,14%. Selama fermentasi terjadi pemutusan ikatan lignoselulosa dan hemiselulosa jerami padi. Mikroba lignolitik dalam starter mikroba membantu perombakan ikatan lignoselulosa, sehingga selulosa dan lignin dapat terlepas dari ikatan tersebut oleh enzim lignase. Fenomena ini terlihat dengan menurunnya kandungan selulosa dan lignin jerami padi yang difermentasi. Lignin merupakan benteng pelindung fisik yang menghambat daya cerna enzim terhadap jaringan tanaman dan lignin berikatan erat dengan hemiselulosa. Di lain pihak dengan menurunnya kadar dinding sel menunjukkan telah terjadi pemecahan selulosa dinding sel sehingga pakan akan menjadi lebih mudah dicerna oleh ternak.

Hasil fermentasi jerami mampu meningkatkan kadar gizi yang dikandungnya sehingga diharapkan berdampak terhadap pertambahan bobot hidup ternak. Menurut Suyasa et al. (2004), sapi-sapi yang diberikan pakan tambahan seperti jerami dan probiotik mampu memberikan pertambahan bobot hidup 0,56-0,68 kg/ekor/hari lebih tinggi dibandingkan cara petani. Untuk jerami fermentasi memiliki peluang sebagai pengganti rumput yang selama ini dimanfaatkan sebagai pakan utama ternak khususnya sapi, karena

ke depan nampaknya lahan akan semakin sulit sedangkan di sisi lain ternak semakin dibutuhkan.

Pemanfaatan Dedak sebagai Pakan Ternak Dedak merupakan hasil sampingan proses penggilingan padi menjadi beras yang terdiri dari lapisan aleuron dan sebagian kecil endosperma, pericarp, pegmen, dan germ (Tangendjaja, 1988). Dedak dihasilkan sebanyak 8-10% dari berat padi yang digiling, sehingga ketersediannya cukup melimpah. Menurut Udiyono (1987), dedak padi secara kimiawi mengandung bahan kering 88,30%; serat kasar 15,30%; abu 9,90%, protein kasar 10,10%, lemak kasar 4,90%, dan BETN 48,10%. Dedak merupakan sumber karbohidrat yang mudah tersedia dan sangat efektif dalam memperbaiki kualitas fermentasi dan jerami padi (Bolsen et al., 1996). Pemberian dedak dan probiotik bioplas pada induk bunting sapi lokal DAS Katingan dapat meningkatkan bobot badan induk sapi sekitar 0,5 kg/ekor/hari dan dapat meningkatkan bobot lahir anak sekitar 10,5 kg dibandingkan kontrol 8,9 kg. Konsumsi pakan meningkat sekitar 5,2 kg. Selain itu, pemberian dedak dan probiotik bioplas pada induk sapi lokal DAS Katingan dapat estrus kembali setelah 62 hari setelah melahirkan dibandingkan dengan kontrol sekitar 85 hari setelah melahirkan (Salfina, 2012).

TEKNOLOGI PENGOLAHAN PUPUK KANDANG

Kotoran ternak merupakan salah satu masalah yang cukup mengganggu lingkungan dari segi kebersihan dan bau yang tidak sedap. Di sisi lain, terdapat permasalahan sawah yang sakit, sehingga tidak dapat memberikan hasil panen yang tinggi karena kekurangan unsur hara yang kemungkinan besar terkurasnya bahan organik dan unsur-unsur mikro dari tanah. Teknologi pengolahan kotoran ternak menjadi kompos merupakan alternatif pemecahan masalah lingkungan dan dapat mengatasi masalah lahan sawah yang sakit.

temperatur mencapai 70 oC, kemudian temperatur menurun menunjukkan proses dekomposisi telah selesai. Untuk mendapatkan partikel pupuk kandang yang relatif sama, maka dilakukan pengeringan dengan sinar matahari selama 1 minggu, kemudian dilakukan penyaringan secara fisik, sehingga siap untuk dipergunakan (Haryanto, 2004). Penggunaan pupuk kandang dapat meningkatkan hasil gabah kering panen pada musim tersebut apabila dikombinasi dengan pupuk anorganik takaran rendah (Syam dan Sariubang, 2004).

PT. Berdikari United Livestock mempunyai komitmen besar untuk mendukung pertanian organik dengan memproduksi pupuk kompos dari kotoran sapi sejak tahun 2004. Pihak perusahaan telah menjadikan sawah di Kecamatan Pitu Riase dan sekitarnya sebagai daerah percontohan dengan pemupukan menggunakan pupuk kompos selama 3 tahun untuk mengembalikan kondisi tanah yang terlanjur rusak oleh pupuk anorganik. Formula yang digunakan adalah pemupukan tahun pertama 5 ton/ha, tahun kedua 4 ton/ha, tahun ketiga 3 ton/ha, dan selanjutnya dipertahankan dalam kisaran 1-2 ton/ha/tahun. Hasil panen terbukti meningkat pada tahun kedua dengan penggunaan pupuk organik dengan hasil yang

lebih baik secara kualitatif maupun produktifitas hingga saat ini (Ali et al., 2010).

ANALISIS USAHATANI PADI-TERNAK

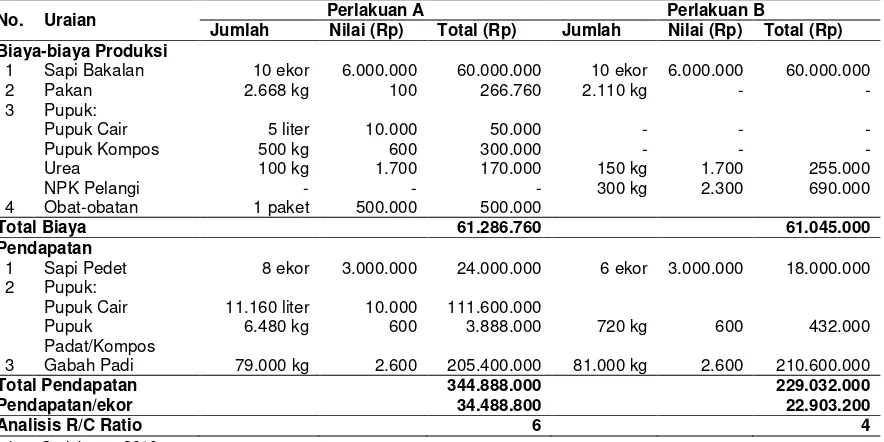

Pemanfaatan kotoran sapi yang diolah menjadi pupuk cair dan pupuk kompos diharapkan dapat dijadikan sumber penghasilan tambahan bagi peternak dan dapat memperbaiki kesuburan lahan pertanian. Introduksi teknologi pola integrasi ternak dengan tanaman padi mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp 34.488.800,- lebih tinggi dibandingkan teknologi tradisional sebesar Rp 22.903.200,- dan berdasarkan analisis R/C ratio sebesar 6, lebih tinggi dibandingkan dengan pola tradisional dengan R/C ratio sebesar 4, sehingga layak untuk diusahakan oleh petani (Tabel 1). Usahatani integrasi ternak sapi dengan padi merupakan usahatani yang efisien dan dinilai efektif untuk perbaikan pendapatan usahatani rakyat dengan pemilikan lahan sempit di pedesaan. Usahatani pola integrasi padi-sapi meningkatkan pendapatan petani sebesar 70% pada usahatani skala luas tanaman padi 5 ha dan kepemilikan sapi sebanyak 20 ekor (Basuni et al., 2010b).

Tabel 1. Analisis usaha tani pembibitan sapi Bali diintegrasikan dengan tanaman padi, Kabupaten Pinrang tahun 2010/2011

Sumber: Sariubang, 2010.

Ket.: Perlakuan A= sapi dipelihara dalam kandang yang diberikan pakan limbah pertanian olahan (jerami dan dedak padi); perlakuan B= sapi dipelihara secara tradisional/digembalakan pada siang hari, dikandangkan pada malam harinya.

KENTUNGAN MENGADOPSI SISTEM INTEGRASI PADI-TERNAK

Adanya kegiatan SIPT,

pengembangan ternak sapi potong di beberapa daerah wilayah potensial berdampak

positif dalam hal peningkatan populasi sapi dalam negeri, sehingga diharapkan mampu berswasembada daging di tahun mendatang. Program SIPT bertujuan untuk menjaga keseimbangan stok ternak lokal sebagai plasma nutfah yang sangat besar nilainya

No. Uraian Perlakuan A Perlakuan B

Jumlah Nilai (Rp) Total (Rp) Jumlah Nilai (Rp) Total (Rp) Biaya-biaya Produksi

1 Sapi Bakalan 10 ekor 6.000.000 60.000.000 10 ekor 6.000.000 60.000.000

2 Pakan 2.668 kg 100 266.760 2.110 kg - -

3 Pupuk:

Pupuk Cair 5 liter 10.000 50.000 - - -

Pupuk Kompos 500 kg 600 300.000 - - -

Urea 100 kg 1.700 170.000 150 kg 1.700 255.000

NPK Pelangi - - - 300 kg 2.300 690.000

4 Obat-obatan 1 paket 500.000 500.000

Total Biaya 61.286.760 61.045.000

Pendapatan

1 Sapi Pedet 8 ekor 3.000.000 24.000.000 6 ekor 3.000.000 18.000.000

2 Pupuk:

Pupuk Cair 11.160 liter 10.000 111.600.000

Pupuk Padat/Kompos

6.480 kg 600 3.888.000 720 kg 600 432.000

3 Gabah Padi 79.000 kg 2.600 205.400.000 81.000 kg 2.600 210.600.000

Total Pendapatan 344.888.000 229.032.000

Pendapatan/ekor 34.488.800 22.903.200

sekaligus untuk menekan kebutuhan impor daging yang selama ini sulit dibendung sebagai akibat dari tingginya permintaan daging dalam negeri, akibatnya menguras devisa Negara yang cukup besar (Muslim dan Nurasa, 2006). Selain itu, SIPT memberikan dampak positif bagi petani sekitarnya (yang bukan peserta program) secara tidak langsung terimbas oleh adanya informasi yang disampaikan oleh peternak SIPT. Di Nusa Tenggara Barat, adanya SIPT mampu meningkatkan kinerja kelompok peternak dalam jual beli ternak sapi Keremen. Sedangkan di Jawa Timur dengan pola tanam padi 3 kali/tahun dan merupakan daerah irigasi teknis, maka jerami sepenuhnya untuk kebutuhan pakan ternak. Pemberian jerami untuk pakan ternak cukup tinggi yaitu 25 kg/hari/ekor untuk sapi bibit dan 31 kg/hari/ekor untuk penggemukan sapi (Muslim, 2006a).

HAMBATAN PELAKSAAN SISTEM INTEGRASI PADI-TERNAK

Kendala dalam pelaksanan SIPT yang sangat serius dan harus segera dibenahi diantaranya: (1). Mekanisme kerja kelompok yang berjalan kurang baik, (2). Pemanfaatan kandang kolektif yang tidak optimal sama sekali, sehingga tingkat pemanfaatan fasilitas kandang tersebut masih rendah, (3). Proses pendampingan dan pembinaan tidak bisa efektif karena posisi ternak sapi tidak bisa dikandangkan dalam satu kandang kolektif, akhirnya ternak yang ada terpencar-pencar sesuai dengan posisi domisili peternak (Muslim, 2006a). Kendala lainnya yaitu adopsi teknologi SIPT yang diterapkan belum sepenuhnya direspon oleh kelompok peternak, dan pendekatan domisili dapat dijadikan suatu pertimbangan.

Di Jawa Barat, kendala yang dihadapi adalah kegiatan pembuatan kompos dari limbah ternak, guna memenuhi kebutuhan pupuk organik yang diharapkan mampu menghasilkan kompos 1 ton/bulan. Namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kelompok, Karena proses pengangkutan dari lokasi kompos ke sawah dirasakan masih memberatkan. Di sisi lain penggunaan pupuk kandang oleh petani kelompok belum membudaya. Hal ini perlu sosialisasi agar pupuk kandang yang tersedia dapat dimanfaatkan, karena keberadaan pupuk tersebut sangat berlimpah (Muslim, 2006a).

Menurut Muslim dan Nurasa (2006), SIPT dalam usaha pengembangan ternak sapi saling keterpaduan dengan tanaman padi,

dalam konsep tersebut nampaknya sudah mengedepankan keseimbangan pemanfaatan limbah dari masing-masing komoditi, agar lebih dimanfaatkan secara optimal. Namun kenyataan di lapang belum sepenuhnya lancar terutama proses pengolahan jerami untuk pakan ternak. Penerapan program SIPT tidak metodologis diterapkan di seluruh propinsi dan tidak ada perkembangan yang jelas. Dibandingkan dengan kebutuhan tambahan ternak sapi sebanyak 400 ribu hingga 1 juta ekor/tahun. Maka yang disumbangkan oleh SIPT masih jauh dari harapan yang diinginkan. Muslim (2006b), memaparkan bahwa program yang selama ini diterapkan seperti inseminasi buatan, progam bantuan seperti CLS, BLM, Ketahanan Pangan dan sebagainya sebaiknya difokuskan pada wilayah sentra produksi sehingga program tersebut berskala besar dan diharapkan dapat mempengaruhi secara efektif terhadap populasi dan produktivitas di wilayah produksi. Kebiasaan membagikan program berdasarkan pemerataan di seluruh tempat sebaiknya tidak dilakukan lagi. Program-program diimplementasikan pada wilayah yang diunggulkan.

POLA INTEGRASI PADI-TERNAK

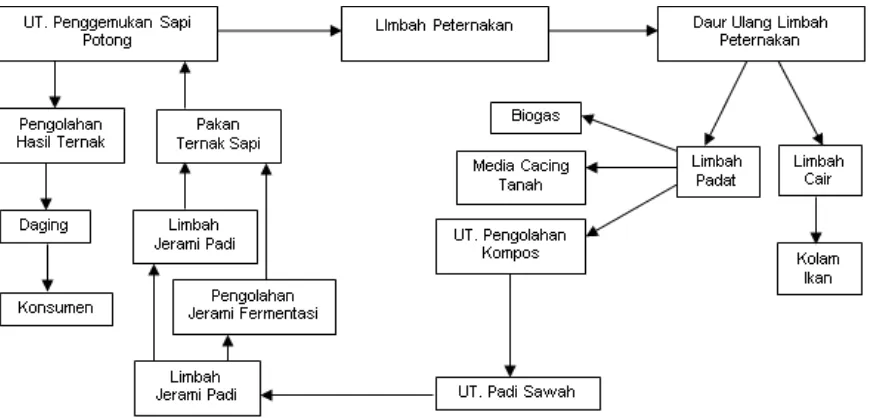

Teknologi integrasi padi-ternak dapat memperbaiki tambahan pendapatan bagi petani dalam kondisi sinergisme dalam pemanfaatan input usahatani dari sumber tersedia secara optimal. Produk yang dihasilkan selama proses produksi tanaman padi yang terintegrasi dengan usaha penggemukan sapi antara lain jerami, dan pakan yang memiliki nilai ekonomi. Kotoran sapi dimanfaatkan melalui proses daur ulang menjadi biogas. Cacing dan pupuk organik dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman, sedangkan limbah cair ternak dimanfaatkan untuk menyuburkan kolam ikan. Padi sawah, di samping hasil utama berupa padi, juga menghasilkan dedak dan jerami yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dalam hal ini, semua limbah baik ternak maupun tanaman memiliki nilai tambah dan tidak mencemari lingkungan (Gambar 1). Menurut Dwiyanto (2001), sistem ini meningkatkan penghasilan petani hingga 100% apabila dibandingkan dengan pola tanam padi tanpa ternak. Sekitar 40% dari hasil tersebut berasal dari pupuk organik, sisanya adalah susu dan daging sapi.

Memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk kandang, (3). Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, dan (4). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan usaha agribisnis yang berdaya saing, ramah lingkungan dan mandiri. Untuk memudahkan adopsi teknologi SIPT yang paling efektif yaitu studi banding peternak ke kelompok tani yang lebih maju atau mapan. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu dengan introduksi ternak, memberikan

peluang yang besar untuk mengangkat potensi sumber daya lokal yang dikelola dalam satu kesatuan pengelolaan manajemen wilayah dengan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran dan kombinasi komoditas ternak sapi potong. Introduksi model sistem usahatani tanaman dan ternak mampu menghasilkan pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan dan konservasi lahan serta meningkatkan produkstivitas padi (Nurawan et al., 2004).

Gambar 1. Skema integrasi padi dan ternak sapi (Basuni et al., 2010). Pola integrasi ternak dengan tanaman

pangan mampu menjamin keberlanjutan produktivitas lahan, melalui perbaikan mutu dan kesuburan tanah dengan cara pemberian kotoran ternak secara kontinyu sebagai pupuk kandang sehingga kesuburan tanah terpelihara. Di waktu yang akan datang, berbagai varian SIPT dapat dibentuk sesuai kondisi setempat dengan berbagai komponen teknologi yang dapat diintroduksikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang ramah lingkungan dan secara sosial diterima masyarakat serta secara ekonomi layak dan dapat diterima secara politis (Diwyanto dan Handiwirawan, 2004).

KESIMPULAN

Sistem integrasi padi-ternak (SIPT) dalam sistem pertanian merupakan strategi yang sangat penting untuk mewujudkan usaha tani yang ramah lingkungan, kesejahteraan petani dan masyarakat desa. SIPT merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang telah menjadi hak seluruh rakyat Indonesia untuk

memperoleh pangan yang sehat, cukup, dan mudah diakses untuk keberlangsungan hidup. Prinsip dari SIPT adalah usaha tani yang menerapkan zero waste dengan memanfaatkan sumber daya lokal yaitu jerami padi, dedak, dan kotoran ternak secara efisien. Potensi bahan ikutan pertanian (by-product) berupa jerami sangat berlimpah, namun belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi. Nilai gizi jerami dapat ditingkatkan melalui fermentasi probiotik dan hampir menyamai kualitas rumput gajah. Teknologi pengolahan kotoran ternak menjadi kompos merupakan alternatif pemecahan masalah lingkungan dan dapat mengatasi masalah lahan sawah yang sakit. Usahatani integrasi ternak sapi dengan padi merupakan usahatani yang efisien dan dinilai efektif untuk perbaikan pendapatan usahatani rakyat dengan pemilikan lahan sempit di pedesaan.

Keuntungan dari pola integrasi padi-ternak yaitu pemanfaatan potensi limbah tanaman sebagai sumber pakan ternak, memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk kandang, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan usaha agribisnis yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan mandiri. Kendala SIPT dalam mewujudkan ketahanan pangan diantaranya mekanisme kerja kelompok peternak belum berjalan dengan baik, pemanfaatan kandang kolektif belum optimal, proses pendampingan dan pembinaan belum efektif karena lokasi ternak terpencar-pencar, penggunaan pupuk kandang belum membudaya di kalangan petani padi sawah, dan penerapan SIPT dilakukan di seluruh propinsi dan tidak ada perkembangan jelas. Perbaikan SIPT ke depannya sebaiknya difokuskan pada wilayah sentra produksi sehingga berskala besar dan signifikan terhadap pertambahan populasi dan produktifitas ternak. Pengolahan limbah ternak dekat dengan lokasi pertanaman padi untuk meminimalisir biaya angkut sehingga tercipta zero waste dan integrated farming system yang baik untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrachman, S., M.J. Mejaya, P. Sasmita dan A. Guswara. 2013. Pengomposan Jerami. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.

Ali, H.M., M. Yusuf dan J.A. Syamsu. 2010. Prospek pengembangan peternakan berkelanjutan melalui sistem integrasi tanaman-ternak model zero waste di Sulawesi Selatan. Seminar Nasional

“Peningkatan Akses Pangan Hewani

melalui Integrasi Pertanian-Peternakan Berkelanjutan Menghadapi Era ACFTA. Fakultas Peternakan Universitas Jambi. 10 Hal.

Anonim. 2011. Roadmap peningkatan produksi padi nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton. Kementerian Pertanian. Jakarta. 40 hal.

Anonim. 2013. Kebutuhan daging sapi 2014

diprediksi 593.040

ton.http://www.investor.co.id

/agribusiness/kebutuhan-daging-sapi-2014-diprediksi-593040-ton/74642. Diakses 5 Mei 2014 pukul 9:58 WIB Arifin, B. 2011. Membangun kemandirian dan

kedaulatan pangan. Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIPNAS) X. Jakarta. 24 Hal.

Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian). 2011. Varietas unggul padi untuk rakyat mendukung swasembada beras berkelanjutan. Kementerian Pertanian. 68 hal.

Basuni, R., Muladno, C. Kusmana dan Suryahadi. 2010a. Sistem integrasi padi-sapi potong di lahan sawah. Buletin IPTEK Tanaman Pangan, 5(1): 31-48. Basuni, R., Muladno, C. Kusmana, dan

Suryahadi. 2010b. Model Sistem integrasi padi-sapi potong di lahan sawah. Forum Pascasarjana, 33(3): 177-190.

Bolsen, K.K., G. Ashbell, and Z,G, Weinberg. 1996. Silage fermentation and silage additives (Rev.). Asian-Australian J. of Anim. Sci., 9(5): 483-493.

Bunch, R. 2001. Dua tongkol jagung; pedoman pengembangan pertanian berpangkal pada rakyat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Dwiyanto, K. 2001. Model perencanaan terpadu: Proyek integrasi tanaman ternak (Crop Livestock System). Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor.

Diwyanto, K. dan E. Handiwirawan. 2004. Peran litbang dalam mendukung usaha agribisnis pola integrasi tanaman-ternak. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Denpasar 20-22 Juli 2004.

Fagi, A.M., I.G. Ismail dan S. Kartaatmadja. 2004. Evaluasi pendahuluan kelembagaan usahatani tanaman-ternak di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam Fagi, A.M., dan Hermanto (eds.). Sistem Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. program P3T. Makalah disampaikan pada Seminar Pekan Padi Nasional di Balai Penelitian Tanaman Padi. sukamandi, 15-19 Juli 2004.

Haryanto, B. 2012. Probion.

http://bpatp.litbang.go.id/eng/index.php? option=com_content& view =article&id= 188: probion

&catid=51:100-teknologi&itemid=64. Diakses 6 Maret 2015 pukul 8:51 WIB.

pengawetan dan peningkatan kualitas jerami padi dan jagung dengan Starbio, Silase dan Amoniase. Eds. Rusastra I.W. Dalam Prosiding Teknologi Spesifik Lokasi Menuju Desentralisasi Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian hal: 397-401. Ika, S. 2014. Kedaulatan pangan dan

ketahanan pangan: Negara wajib mewujudkannya. Rubrik Edukasi Fiskal. 12 hal.

Jenifer del R.M. 2007. Modul tentang kedaulatan pangan. Malaysia: Pesticide Action Network Asia and the Pasific Press. 30 Hal.

Khairiah, dan D.D. Handoko. 2009. Masalah pupuk dan peran bahan organik pada sistem integrasi padi-ternak sapi di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Prosiding Nasional Padi 2008. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Hal: 1069-1076.

Kusnadi, U. 2008. Inovasi teknologi peternakan dalam sistem integrasi padi-ternak untuk menunjang swasembada daging sapi. Pengembangan Inovasi Pertanian 1 (3): 189-205.

Live Stock Review. 2013a. Swasembada Daging 2014: Harapan atau Mimpi. http://www.live

stockreview.com/2014/01/swasembada-daging-2014-harapan-atau-mimpi-bag-i/. diakses 5 Mei 2014 jam 10:00 WIB. Live Stock Review. 2013b. Jika kuota impor

sapi Bakalan dikurangi, peternaklah

yang untung.

http://www.livestockreview.com/2013/02/ jika-kuota-impor-sapi-bakalan-dikurangi-peternaklah-yang-untung/. Diakses 5 Mei 2014 jam 10:42 WIB.

Lubis, A.M. 2000. Pemberdayaan bioteknologi reproduksi untuk peningkatan mutu genetik ternak. Wartazoa, 10 (1): 1-6. Mariyono dan E. Romjali. 2007. Teknologi

inovasi pakan murah untuk usaha pembibitan sapi potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.

Muslim, C. 2006a. Peranan kelompok peternak sapi potong dengan pendekatan sistem integrasi padi-ternak (SIPT) di Nusa Tenggara barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. 17 Hal.

Muslim, C. 2006b. Pengembangan sistem integrasi padi-ternak dalam upaya pencapaian swasembada daging di Indonesia: suatu tinjauan evaluasi. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (3): 226-239.

Muslim, C. dan T. Nurasa. 2006. Kebijakan perkembangan ternak sapi potong di wilayah sentra produksi berbasis tanaman pangan di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. 13 Hal.

Nurawan, A., H. Hadiana, D. Sugandi dan S. Bachren. 2004. Sistem usahatani integrasi tanaman-ternak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman_Ternak. Denpasar, 20-22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan, BPTP Bali dan Casren. p. 133-141.

Pamungkas, D. dan Hartati. 2004. Peranan ternak dalam kesinambungan sistem usaha pertanian. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Denpasar, 20-22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan, BPTP Bali dan Casren. p. 93-103.

Prihartini, I., Soebarinoto, S. Chuzaemi dan M. Winugroho. 2007. Studi potensi bakteri lignolitik dalam mendegradasi lignin da organochlorin pada peningkatan nilai nutrisi jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia. Disertasi. Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.

Prihartini, I., Soebarinoto, S. Chuzaemi dan M. Winugroho. 2009. Karakteristik dan degradasi jerami padi fermentasi oleh inokulum lignolitik TLiD dan BOpR. Journal of Animal Production, 11(1): 1-7. Salfina. 2012. Pengkajian pemberian dedak dan probiotik bioplus pada sapi lokal DAS Katingan betina bunting di Desa Tumbang Liting Kecamatan katingan Hilir Kalimantan Tengah. Ziraa’ah, 33 (1): 52-60.

Sariubang, M. 2010. Sistem usahatani integrasi pembibitan sapi bali dengan tanaman padi pada lahan sawah. Jurnal Agrisistem, 6 (1): 36-41.

Siswanto, M., N.W. Patmawati, N.N. Trinayani, I.N. Wandia dan I.K. Puja. 2013. Jurnal Ilmu dan Kesehatan Hewan, 1 (1): 11-15.

Tanah Indonesia Wilayah II. Fakultas Pertanian UNPAD. Jatinangor. 8 Hal. Sutardi, A. Musofie dan Soeharsono. 2004.

Optimalisasi produksi padi dengan pemanfaatan pupuk organik dan sistem usahatani integrasi padi-ternak di agroekosistem lahan sawah. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Denpasar, 20-22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan, BPTP Bali dan Casren. p. 1224-233.

Suyasa, I.N., S. Guntoro, Parwati, Suprapto dan I.K.W. Soethama. 2004. Pemanfaatan probiotik dalam pengembangan sapi potong berwawasan agribisnis di Bali. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Volume 2 No. 1. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.

Swastika, D.K.S. 2011. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan. Pengembangan Inovasi Pertanian, 4(2): 103-117.

Syam, A. dan M. Sariubang. 2004. Pengaruh pupuk organik (kompos kotoran sapi) terhadap produktivitas padi di lahan irigasi. Prosiding Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Denpasar, 20-22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan, BPTP Bali dan Casren. p. 93-103.

Syamsu, J.A. 2006. Kajian penggunaan starter mikroba dalam fermentasi jerami padi sebagai sumber pakan pada peternakan rakyat di Sulawesi Tenggara. Seminar Nasional Bioteknologi. Puslit Bioteknologi LIPI. Bogor.

Tangendjaja, B. 1988. Penggunaan dedak untuk membuat ransum sederhana pada itik petelur. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Forum Peternak Unggas dan Aneka Ternak Kedua di Bogor. Balai Penelitian Ternak Ciawi. Bogor. Hal: 317-322.

Udiyono. 1987. Kemungkinan penggunaan dedak beras sebagai bahan pembuat enzim. Simposium Bioproses dalam Industri Pangan. 12-14 januari 1987. Yogyakarta. Hal: 326-334.

UU (Undang-undang) No. 41. 2009. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jakarta. 63 Hal.

Yunilas. 2009. Bioteknologi jerami padi melalui fermentasi sebagai bahan pakan ternak ruminansia. Karya Ilmiah. Departemen Peternakan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. 13 hal.

Volume 4 Nomor 2, Februari 2014

PRINT ISSN 2087-0620

ONLINE ISSN 2356-4091

RESPON PADI GOGO (Oryza sativa L.) TERHADAP PEMBERIAN SILIKAT DAN PUPUK FOSFAT PADA TANAH ULTISOL

(Response of Upland Rice (Oryza sativa L.) on the Application of Silicate and Phosphate Fertilizer on Ultisol)

Zulputra, Wawan, Nelvia ... 1-10

PENDUGAAN HERITABILITAS DARI 15 GENOTIPE PEPAYA (Carica papaya L.) PADA DUA PERIODE MUSIM PANEN

(Heritability Estimation of 15 Genotypes of Papaya in two harvest periods)

Tri Budiyanti dan Sunyoto ... 11-14

SISTEM INTEGRASI PADI TERNAK UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

(Crop Livestock Systems Integration to Achieve Food Sovereignty)

Dini Yuliani ... 15-26

EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI PEKTIN DARI LIMBAH KULIT SEMANGKA

MENGGUNAKAN EKSTRAK ENZIM Aspergillus niger

(Extraction and Characterization of Pectin from Watermelon Peel Using Pectin Degrading

Enzyme of Aspergillus niger)

Zona Octarya dan Afni Ramadhani ... 27-32

PENGINDERAAN

JAUH

UNTUK

ZONASI

KERENTANAN

RAWAN

PANGAN

BERDASARKAN KONDISI BIOFISIK LAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO

Prima Widayani ... 33-38

EVALUASI HIBRIDA DAN KEMAMPUAN DAYA GABUNG BEBERAPA GALUR INBRED JAGUNG DI LAHAN MASAM

(Hybrid Evaluation and combining ability of several maize inbred strains in acid soil)