1 | Gambir (Atman dan Misran)

PROSPEK PENGEMBANGAN TANAMAN GAMBIR

DI SUMATERA BARAT

Atman dan Misran

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Tanaman gambir dikenal dengan nama latin Uncaria gambir Roxb., nama English Cat’s Claw, nama Spanyol Uña de Gato, nama India Vilcacora, dan Indonesia adalah gambir. Spesies-spesies gambir antara lain: Uncaria elliptica R.Br. & G. Don (Malaysia), Uncaria gambir Roxb. (Indonesia), Uncaria guianensis J.F.Gmel. (Guyana), Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. (China), dan Uncaria tomentosa DC - Cat's Claw (South America).

Tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb) adalah salah satu komoditas unggulan dan spesifik lokasi Provinsi Sumatera Barat. Menurut Bappeda (2012), gambir merupakan salah satu dari 10 komoditas ekspor utama Sumatera Barat dan 80% dari ekspor gambir Indonesia berasal dari Sumatera Barat. Sebagian besar produksi gambir Indonesia tersebut diekspor ke negara tujuan ekspor antara lain: India, Pakistan, Nepal, Singapura, Bangladesh, Jepang, Malaysia, Italia, USA, Thailand, dan Uni Emirat Arab (Tabel 1). Diantara negara-negara tersebut, India merupakan negara tujuan ekspor terbanyak, yaitu sekitar 84% dari total gambir yang di ekspor.

Tabel 1. Perkembangan ekspor gambir Indonesia 2010–2011.

Negara Tujuan

Tahun

2010 2011

Bobot (ton) Nilai FOB (1.000 US$)

Bobot (ton) Nilai FOB (1.000 US$)

India 19.267,7 44,792 27.999,9 12.029,3

Nepal 546 1.622,8 407,8 130

Pakistan 612,1 687,2 701,5 584,7

Singapura 520,6 289,2 301,6 150,9

Bangladesh 352,2 281,2 453,4 331,6

Suadi Arabia 57,3 19 - -

Jepang 37,6 4,6 99,7 25,2

Malaysia 35,8 75,1 58,6 106,3

Italia 28,1 19,9 26,4 13

USA 16,6 20 25,5 12,5

Thailand 7,3 2,7 - -

Uni Emirat Arab 2,6 3 20 9,3

Sumber: UN Comtrade dalam Dirjen IKM (2012).

2 | Gambir (Atman dan Misran)

dibawa oleh pedagang tembakau pada awal abad 20. Saat ini, tanaman gambir juga dikembangkan di beberapa daerah, seperti: Tanah Datar, Sawahlunto, Pasaman, Pariaman, dan Solok.

Tanaman gambir yang ada di Sumatera Barat, sebagian besar merupakan tanaman yang diusahakan secara turun-temurun dan dianggap sebagai tabungan hidup serta sumber pendapatan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, komoditas ini merupakan komoditas unggulan dengan kawasan pengembangan di Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, dan Suliki, namun tidak banyak mengalami penambahan areal. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian besar merupakan lahan bukaan baru dan umumnya terletak pada lahan kritis dengan kemiringan yang cukup tinggi dan didominasi oleh semak belukar serta hutan lebat.

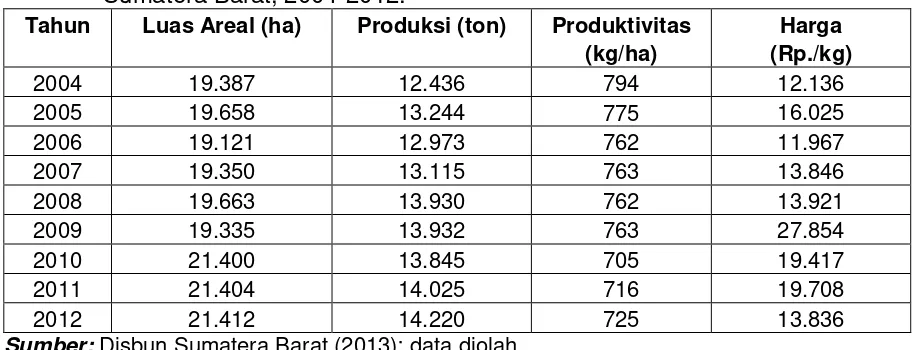

Gambir sebagai komoditas ekspor non migas mampu memberikan sumbangan cukup berarti pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan devisa negara (Gumbira, 2008; BPS Sumatera Barat, 2013). Prospek pasar dan potensi pengembangan gambir cukup baik karena produk olahannya digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Namun, perkembangan tanaman gambir di Sumatera Barat kurang mengembirakan. Pada tahun 2004-2012, luas panen dan produksi gambir memperlihatkan peningkatan yang kurang berarti setiap tahunnya, masing-masing hanya 1,15% dan 1,62%. Sebaliknya, produktivitas gambir cenderung menurun setiap tahunnya. Sementara itu, harga gambir di tingkat petani Sumatera Barat sangat berfluktuasi, berkisar Rp.11.967 per kg (tahun 2006) sampai Rp.27.854 per kg (tahun 2010) (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan luas panen, produksi, produktivitas, dan harga gambir di Sumatera Barat, 2004-2012.

Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton) Produktivitas

(kg/ha)

Harga (Rp./kg)

2004 19.387 12.436 794 12.136

2005 19.658 13.244 775 16.025

2006 19.121 12.973 762 11.967

2007 19.350 13.115 763 13.846

2008 19.663 13.930 762 13.921

2009 19.335 13.932 763 27.854

2010 21.400 13.845 705 19.417

2011 21.404 14.025 716 19.708

2012 21.412 14.220 725 13.836

Sumber: Disbun Sumatera Barat (2013); data diolah.

PERMASALAHAN

Pada Tabel 1 terlihat bahwa produktivitas gambir tertinggi dicapai pada tahun 2004 yaitu 794 kg/ha dan terendah pada tahun 2010 yaitu 705 kg/ha. Sementara itu, produktivitas gambir di tingkat petani masih relatif rendah, yaitu sekitar 400 kg/ha getah kering (BPTP Sumbar, 2012). Menurut Roswita (1990) dan Disbun Sumatera Barat (1998), produktivitas tanaman gambir rakyat berkisar 400-600 kg/ha getah kering. Bila dibandingkan dengan potensinya, produktivitas gambir di Sumatera Barat ini jauh lebih rendah. Menurut Sastrahidayat dan Soemarsono (1991), potensi hasil tanaman gambir dapat mencapai 2.100 kg/ha getah kering.

3 | Gambir (Atman dan Misran)

terendah setelah Sumatera Selatan, hanya 710 kg/ha (Tabel 3). Produktivitas tertinggi diperoleh dari Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 1.794 kg/ha, yang hampir mendekati potensi hasilnya.

Tabel 3. Kondisi tanaman gambir di Indonesia, tahun 2011.

No. Provinsi Luas

Penyebab rendahnya produktivitas gambir pada tingkat petani di Sumatera Barat, antara lain karena teknik budidaya yang tidak sesuai anjuran, seperti: belum menggunakan bibit unggul berkualitas (bibit asalan dan bibit campuran), belum melakukan pemupukan dan pemeliharaan yang memadai, cara panen dan penggunaan alat panen yang kurang tepat, serta pengolahan hasil yang belum efektif dan efisien (Denian dan Suherdi, 1992; Risfaheri, dkk., 1991). Mutu produknya juga rendah karena cara pengolahannya masih sederhana dan kurang memperhatikan kebersihan. Selain itu untuk meningkatkan kuantitas hasil sering ditambahkan campuran dari tanah, tapioka, atau dedak yang berakibat menurunkan mutu dan tingkat kemurnian. Pencampuran gambir ini semata-mata bukan keinginan petani saja, namun juga atas permintaan pedagang. Pencampuran dilakukan dengan perbandingan 50:50 atau 70:30 (murni:campuran), sesuai permintaan pedagang. Umumnya pedagang lebih beruntung membeli produk gambir tercampur karena mereka akan melakukan pengolahan ulang.

Penyebab lain rendahnya produktivitas gambir adalah penanaman gambir pada lahan bukaan baru dan umumnya terletak pada lahan kritis dengan kemiringan yang cukup tinggi serta tidak menerapkan teknik budidaya konservasi, dimana sistem jarak tanam yang dipakai tidak beraturan dan tidak mengikuti baris kontur. Pola tanamnya secara monokultur. Sistem budidaya seperti ini akan memberi peluang terjadinya erosi yang dapat merusak lingkungan sekitarnya (Ridwan, 2012). Untuk membuka lahan baru, petani biasanya melakukan pembakaran dengan alasan biaya lebih murah dan mudah mengerjakannya serta abunya dapat berfungsi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Petani berpendapat, teknik budidaya konservasi memerlukan modal dan tenaga kerja yang cukup besar pada persiapan awal penanaman gambir.

4 | Gambir (Atman dan Misran)

Menurut Bappeda Sumbar (2014), pemasaran gambir oleh petani tergolong lancar dan tidak ada yang tidak dibeli pedagang meskipun kualitas rendah (gambir campuran). Untuk itu, produksi gambir harus ditingkatkan melalui perbaikan teknik budidaya. Titik ungkit peningkatan produksi adalah penggunaan varietas unggul dan pemupukan. Sementara itu, menurut Fauza (2011), usahatani gambir akan semakin berhasil dan berkembang bila dapat menanggulangi tantangan dan kendala secara komprehensif dan utuh, mulai dari perakitan varietas unggul, teknik budidaya, pengolahan hasil, sosial ekonomi, sosial budaya, serta kelembagaan berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tulisan ini hanya akan membahas tentang teknologi budidaya gambir. Diharapkan dapat membantu petani, penyuluh, dan pengambil kebijakan dalam pengembangan komoditas gambir di Sumatera Barat.

TEKNOLOGI BUDIDAYA GAMBIR Penggunaan Varietas Unggul

Sampai saat ini, hanya tiga varietas unggul yang baru dilepas, yaitu: Udang, Riau, dan Cubadak. Ketiga varietas unggul ini dilepas pada tahun 2007. Potensi hasil (bobot getah kering) ketiga varietas unggul ini cukup tinggi, mencapai 1.200 kg/ha (Tabel 4). Perbedaan morfologisnya terlihat dari ukuran daun, panjang, petiola, warna pucuk, warna daun, warna cabang dan ranting, dan rendemen hasil. Ada kecenderungan produktivitas getah dan rendeman varietas unggul udang lebih baik dari pada varietas lainnya, walaupun hal ini masih memerlukan penelitian lebih jauh. Varietas unggul udang memberikan potensi hasil tertinggi (750-1.200 kg/ha), diikuti Riau (550-950 kg/ha), dan Cubadak (630 kg/ha). Penggunaan varietas unggul pada areal yang baru dibuka akan mampu mempercepat peningkatan produktivitas gambir dan sekaligus menambah pendapatan petani.

Tabel 4. Karakter morfologi, produktivitas dan tipe gambir di Sumatera Barat dan Riau.

Parameter Udang Riau Cubadak

Jumlah daun/ranting (lembar) 10=18 10-24 6-16 Jumlah ranting/cabang (buah) 5-9 6-11 4-8 Jumlah cabang/batang (buah) 7-13 8-14 6-13 Bobot daun dan ranting per tanaman (kg) 4,5-7,0 4,0-7,0 4,2-7,3

Rendemen (%) 6,5-7,0 5,5-6,0 6,0-6,5

Kadar katechin 60,42-65,15 63,34-70,23 61,74-70,89 Bobot getah kering (kg/ha) 750-1.200 550-950 630

Sumber: Denian, dkk. (2004); Ditjenbun (2013b).

Perbanyakan Bibit

5 | Gambir (Atman dan Misran)

300 cm, panjang cabang 300-450 cm dan pertumbuhan daun optimal; dan (d) produksi daun >12.000 kg/ha/th (Sinar Tani, 2014). Hasan, dkk. (2000) menyarankan agar benih diambil dari tanaman yang tidak pernah dipanen atau gambir yang tumbuh di pinggiran hutan.

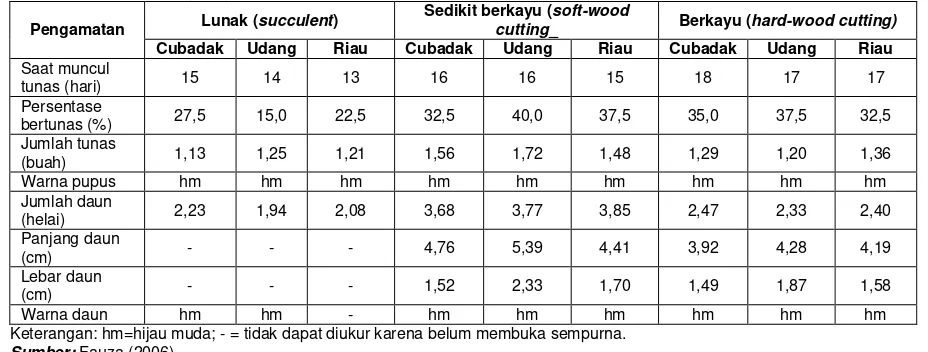

Metode stek dilakukan dengan memotong dahan yang telah berukuran besar dan memiliki dua buah cabang atau lebih. Potongan dahan dengan panjang sekitar 50 cm kemudian lansung ditanam pada hari yang sama atau direndam dalam air sebelum ditanam pada hari berikutnya. Tingkat keberhasilan penyetekan hanya sekitar 50% (Ditjenbun, 2013a). Hasil penelitian Fauza (2006) menunjukkan bahwa jaringan tanaman yang lebih baik digunakan sebagai bahan asal stek adalah cabang yang sedikit berkayu (soft-wood cutting). Perbedaan varietas tanaman gambir tidak meperlihatkan perbedaan dalam pertumbuhan dan keberhasilan perbanyakan melalui stek (Tabel 5). Agar tingkat keberhasilan lebih tinggi, perlu rekayasa lingkungan tempat tumbuh stek, serta penggunaan zat pengatur tumbuh dan hormon lainnya untuk merangsang pertunasan dan perakaran. Keterangan: hm=hijau muda; - = tidak dapat diukur karena belum membuka sempurna.

Sumber: Fauza (2006).

Perbanyakan dengan perundukan, dilakukan dengan melengkungkan dahan pohon dan memasukkannya kedalam lubang di tanah dengan kedalaman 10 cm, kemudian ditimbun tanah. Pada umur sekitar tiga bulan, akar tanaman akan muncul pada dahan yang ditimbun, selanjutnya dipisahkan dari tanaman induknya dan ditanam pada lubang penaman yang baru. Perundukan mempunyai tingkat keberhasilan 80%, namun kelemahannya adalah sulit melakukan pemisahan dengan tanaman induknya. Metode kultur jaringan belum menampakkan keberhasilan karena eksplan mengalami browning dalam waktu 2–5 jam setelah transplantasi karena adanya kandungan tannin pada jaringan tanaman tersebut (Ditjenbun, 2013a).

6 | Gambir (Atman dan Misran)

biji-biji tersebut ditekan-tekan kembali dengan telapak tangan agar lengket di persemaian. Biji akan tumbuh berupa kecambah, sekitar 15 hari setelah semai. Setelah kecambah mempunyai 1–2 pasang daun, selanjutnya dipindahkan ke polibeg ukuran 5x10 cm atau 5x5 cm yang telah diisi campuran tanah dan pupuk kandang untuk dipelihara sampai siap tanam (Hasan, 2000; Ditjenbun, 2013a).

Penyiapan Lahan dan Penanaman

Pengembangan komoditas gambir pada lahan bukaan baru yang mempunyai tingkat kemiringan tinggi perlu penerapan teknologi budidaya konservasi (Ridwan, 2012). Komponen teknologi budidaya konservasi yang perlu mendapat perhatian adalah: pembuatan teras, pengaturan sistem jarak tanam menurut baris kontur, dan sistem tanam intercropping, yaitu:

(a) Pembuatan teras. Pembuatan lahan untuk penanaman gambir pada awalnya banyak menimbulkan bahaya erosi, karena permukaan bebas dari vegetasi. Untuk mengurangi terjadinya erosi sebelum tanam dibuat teras menurut baris kontur guna memperlambat laju erosi.

(b) Pengaturan sistem jarak tanam menurut baris kontur. Penanaman menurut baris kontur juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi erosi, tanam menurut baris kontur kelak akan membentuk teras alami yang sangat efektif untuk mengurangi erosi permukaan. Material-material yang terbawa oleh aliran permukaan akan tertahan pada barisan tanaman sehingga membentuk lapisan yang lebih tebal membentuk teras.

(c) Intercropping. Intercropping gambir dan komoditas lain yang mempunyai sistem perakaran dalam dapat dimanfaatkan sebagai penyangga-penyangga erosi. Tanaman yang dimanfaatkan sebagai penyangga erosi adalah tanaman yang dapat memberikan hasil tambahan antara lain, petai, jengkol dan lain-lain, serta tanaman yang tidak menganggu pertumbuhan tanaman gambir. Tajuk tanaman tidak terlalu lebar sehingga intensitas cahaya banyak terhalang.

Biasanya lahan baru berupa semak belukar dan padang alang-alang. Lahan tersebut dibuka dengan cara menebang batang kayu kecil dan membabat gulma, setelah kering lalu dibakar atau gulma dijadikan sumber bahan organik dengan

perlakuan tertentu (menggunakan dekomposer Trichoderma harzianum, mikro

organisme lokal (MOL), dan Effective Microorganism-4 (EM-4), dll). Selanjutnya dibuat lubang tanam ukuran 25x25x25 cm (Ardi, 2003). Sedangkan Hasan, dkk. (2000) menyatakan bahwa ukuran 30x30x30 cm atau 40x40x40 cm akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi tanaman gambir.

Jarak tanam gambir bervariasi antara 1,5x1,5 m sampai 3,5x3,5 m. Namun, jarak tanam yan dianjurkan adalah 2x2 m dengan populasi 2.500 tanaman/hektare (Ardi, 2003). Idris, dkk. (1996) juga menganjurkan bahwa jarak tanam yang dapat meningkatkan produksi gambir adalah 2x2 m bujur sangkar (Tabel 6).

Tabel 6. Pengaruh jarak tanam terhadap produksi gambir (daun dan ranting) umur 1,5 tahun.

Jarak Tanam Populasi

(tanaman/ha)

Produksi Gambir (g/rumpun)

2x2 m bujur sangkar 2.500 4.776

1x4 m persei panjang 2.500 3.665

2x2 m diagonal/belah ketupat 4.900 3.412

7 | Gambir (Atman dan Misran)

Pemberian Pupuk

Pupuk untuk tanaman gambir dapat berasal dari pupuk organik dan anorganik. Sumber pupuk organik yang sangat umum dan sering dipakai petani gambir adalah kompos bahan organik sisa pengolahan daun gambir (limbah kempaan gambir). Kompos merupakan pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, biologis dan kimia tanah. Pengomposan limbah kempaan gambir sangat efisien, cepat, murah, mutu baik, dan tidak menimbulkan bau tak sedap pada lingkungan. Cara pemberiannya, cukup dengan menyebarkannya di sekitar tanaman gambir. Menurut Ditjenbun (2013c), komposisi hara kompos yang berasal dari ampas kempaan gambir adalah: C organik (15,17–18,7%); N (0,87–2,85%); P2O5 (0,9–1,10%);

K (0,58–0,65%); Na (0,05–0,08%); SO4 (0,31–0,48%); dan pH (5,6–5,9). Kompos

yang baik adalah bila kandungan N, P2O5, dan K2O berturut-turut 0,19–0,5%; 0,08–

0,27%; dan 0,45–1,20%. Artinya, kompos limbah kempaan gambir sudah memadai sebagai pupuk yang baik. Penggunaan limbah kempaan gambir memberikan hasil panen (daun+ranting) dan gambir kering yang tidak berbedanyata dengan pemberian kompos pupuk kandang (Hasan, dkk., 2000). Dibanding kompos pupuk kandang, penggunaan limbah kempaa gambir lebih efisien karena tersedia di lokasi pertanaman dan tidak memerlukan pengangkutan dari tempat lain. Namun, masih diperlukan kajian tentang dosis dan waktu pemberian yang tepat sesuai dengan umur tanaman gambir.

Saat ini sudah dikembangkan sumber bahan organik bagi tanaman yang dibuat dengan memanfaatkan sisa-sisa tanaman, gulma, dan sampah organik yang difermentasi dengan bantuan mikroorganisme yang dikenal dengan istilah Effective Microorganism-4 (EM-4) dan produk ini dikenal dengan nama bokashi. Bokashi ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber bahan organik lainnya antara lain karena cepat terdekomposisi sehingga hara yang dikandungnya juga lebih cepat tersedia bagi tanaman. Menurut Higa (1993), mikroorganisme yang terdapat dalam EM-4 dapat memacu pertumbuhan tanaman dengan cara: (1) melarutkan unsur hara dari batuan induk yang kelarutannya rendah, (2) mereaksikan logam-logam berat menjadi senyawa-senyawa untuk menghambat penyerapan logam berat tersebut oleh akar tanaman, (3) menyediakan molekul organik sederhana sehingga dapat diserap langsung oleh tanaman, (4) melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit, (5) memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah, dan (6) mempercepat de-komposisi bahan organik dan residu tanaman.

8 | Gambir (Atman dan Misran)

Tabel 7. Jumlah daun dan tinggi tanaman gambir muda umur 6 bulan di lapangan, 2002,

Takaran bokashi Jumlah daun Tinggi tanaman (cm)

12,5 ton/ha (5 kg/tanaman) 43,00 a 49,75 a

Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf kecil yang sama adalah berbeda tidak nyata menurut DNMRT pada taraf nyata 5%.

Sumber: Ardi (2003).

Pupuk an organik (buatan) juga sangat berperan dalam peningkatan produksi daun gambir. Namun, Kelemahannya adalah kurang praktis dan kurang ekonomis yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya peningkatan biaya produksi. Selain harga pupuk yang mahal, juga memerlukan biaya pengangkutan ke lokasi kebun yang biasanya jauh dari jalan raya, serta dalam jangka panjang memberikan dampak yang kurang baik untuk tanah. Rekomendasi pupuk buatan (NPK 15:15:15) untuk tanaman yang belum berproduksi adalah 20 g/batang umur 3 bulan setelah tanam (BST), 60 g/batang umur 6 BST, dan 80 g/batang umur 12 BST. Sedangkan untuk tanaman yang telah berproduksi (umur diatas satu tahun) diberikan pupuk buatan (NPK 15:15:15) sebanyak 80 g/batang ditambah 1-2 kg pupuk kandang/batang (Sinar Tani, 2014). Hasil penelitian Hasan, dkk. (2000) juga menyarankan pemberian pupuk NPK 15:15:15 sebanyak 200 kg/ha (80 g/batang, populasi 2.500 tanaman/ha) pada tanaman gambir umur 1,5 tahun, yang dapat meningkatkan hasil 61,59% daun+ranting dan 87,81% gambir kering (Tabel 8). Kusuma (1992) menyatakan, pemberian pupuk NPK 15:15:15 sebanyak 200 kg/ha pada tanaman gambir umur 7,0 tahun dapat meningkatkan 52,08% diameter batang, 62,02% jumlah daun, 99,68% jumlah cabang primer, 173,02% jumlah cabang sekunder, 46,74% panjang cabang sekunder, dan 15,42% rendemen (dari 4,15% tanpa dipupuk menjadi 4,79% dipupuk). Pupuk sebaiknya diberikan setiap tahun, karena tidak ditemukan pengaruh residu pupuk untuk tahun selanjutnya, bahkan dapat menurunkan hasil panen (daun+ranting) >44% dan gambir kering >33% (Hasan, dkk., 2000).

Tabel 8. Keragaan hasil panen gambir 1.5 tahun pada berbagai pemupukan.

9 | Gambir (Atman dan Misran)

Pemeliharaan

(a) Perundukan. Bertujuan untuk mempercepat tanaman menjadi rimbun sehingga membentuk rumpun yang rimbun, subur, dan berdaun lebat. Dapat dilakukan dengan mengikat setiap batang yang mulai memanjang, diikat, dan ditarik ke bawah sehingga merunduk, yang diharapkan akan ke luar cabang baru (Sinar Tani, 2014).

(b) Penyiraman. Bertujuan untuk menghindari tanaman mati muda. Dilakukan pada tanaman gambir yang baru dipindah ke lapangan, utamanya pada tanaman yang memperlihatkan stress air.

(c) Pengendalian hama dan penyakit. Kerusakan tanaman gambir akibat serangan hama dan penyakit belum begitu mengkhawatirkan. Sampai saat ini belum ada laporan tentang serangan hama/penyakit yang melebihi ambang ekonomi.

1. Hama yang biasanya menyerang tanaman gambir adalah: belalang (famili Orthoptera); ulat (famili Lepidoptera); kutu daun (famili Homoptera); penggulung daun (Palpita marinata), menyeran daun muda dan bunga yang baru mekar; wereng batang (Leptocentrus sp), menyerang pucuk daun muda; Sura uncariae Schn, menyerang kambium, xilem, dan kulit batang; Ectropis bhurtmitra (wlk.), menyerang daun muda; Daphnis hypothous Cr., menyerang

pucuk daun; Thosea lutea Hyl, menyerang daun; dan Oreta carnea,

menyerang daun. Pengendaliannya dapat dilakukan antara lain, melalui: (a) melakukan pemupukan berimbang sehingga tanaman memiliki vigor lebih kuat; (b) sanitasi yang baik melalui pengendalian gulma; (c) melakukan pemangkasan pucuk atau daun muda yang terserang dan segera memusnahkannya; (d) menggunakan musuh alami; dan (e) penggunaan insektisida.

2. Penyakit yang umum ditemukan pada tanaman gambir adalah gejala penyakit bercak daun tunggal, bercak kecil dan bercak pinggir daun. Penyebabnya adalah jamur Conospora, Phomaceae, atau Oxipulaceae.,juga ditemukan gejala penyakit daun kering dan mozaik. Pengendaliannya dilakukan dengan cara. Kurangi kelembaban melalui pengurangan naungan dan penggunaan fungisida (Roufiq, dkk., 2014; Sinar Tani, 2014).

(d) Penyiangan. Pelaksanaannya sekali dalam 3-4 bulan atau biasanya dilakukan

petani setelah panen, tergantung kondisi gulma. Caranya, dengan

membersihkan sekeliling tanaman sehingga dapat mengurangi persaingan dengan gulma dalam hal pemanfaatan hara, air, dan cahaya. Menurut Hasan, dkk. (2000), penyiangan bersih di sekitar rumpun tanaman dapat meningkatkan hasil panen daun sampai 30% dan gambir kering sampai 13% dibanding penyiangan yang dilakukan petani.

10 | Gambir (Atman dan Misran)

(pangkas cabang primer). Cara ini dapat meningkatkan berat berangkasan sampai 14,8% dan hasil gambir kering sampai 40,9% (Hasan, 2001).

Panen

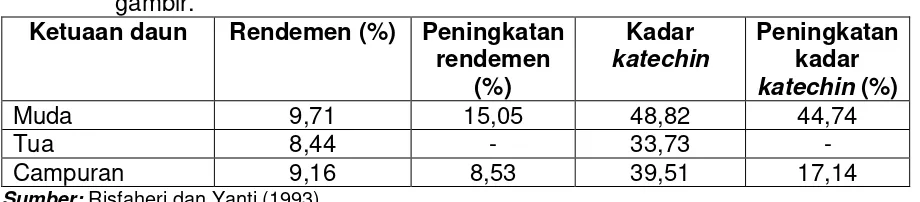

Tanaman gambir sudah dapat dipanen umur >1,0 tahun, rata-rata umur 1,5 tahun. Dalam satu tahun, petani melakukan panen rata-rata sebanyak dua kali. Melalui penerapan teknologi budidaya yan tepat, maka panen dapat dilakukan maksimum tiga kali dalam setahun. Ciri tanaman yang siap dipanen adalah: (a) setiap ranting sudah tidak bertunas lagi, berwarna hijau kecoklatan, kaku dan keras; (b) daun sudah mencapai stadia matang, berwarna hijau tua, dan kuning kecoklatan; (c) lembaran daun tebal, mengeras dan kaku, kalau diremas sudah mengeluarkan getah; dan (d) umur >5 bulan dari musim panen sebelumnya. Panen sebaiknya dilakukan pagi hari dengan cara memotong ranting dengan ani-ani atau sabit pada jarak 5 cm dari pangkal agar tunas baru cepat tumbuh (Sinar Tani, 2014). Menurut Risfaheri dan Yanti (1993), ketuaan daun sangat berpengaruh terhadap rendemen dan kadar katechin. Daun muda memberikan rendemen dan kadar katechin yang lebih tinggi dibanding daun tua, masing-masing 15,05% dan 44,73% (Tabel 9).

Tabel 9. Pengaruh tingkat ketuaan daun terhadap rendemen dan kadar katechin gambir.

Ketuaan daun Rendemen (%) Peningkatan rendemen

Provinsi Sumatera Barat memiliki areal gambir terluas (73%) dibanding provinsi lainnya di Indonesia, tetapi produktivitasnya menduduki urutan kedua terendah setelah Provinsi Sumatera Selatan. Produktivitas gambir di Sumatera Barat masih dapat ditingkatkan bila petani gambir menerapkan inovasi teknologi budidaya yang tepat, antara lain: penggunaan varietas unggul, penyiapan benih, pemberian pupuk organik dan/atau anorganik, perundukan, penyiraman, penyiangan, pemangkasan, pengendalian hama/penyakit, dan panen yang sesuai anjuran. Peran serta stakeholder terkait tentu saja sangat diperlukan, antara lain: peneliti, perguruan tinggi, penyuluh, pemerintah, pedagang, investor, dan lainnya sehingga produktivitas gambir Sumatera Barat dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardi. 2003. Budidaya Tanaman Gambir Berwawasan Konservasi Dengan Memanfaatkan Bokashi Teknologi EM-4. Stigma Volume XI No.3, Juli - September 2003; 197-201 hlm

2. Bappeda. 2012. Sumatera Barat dalam angka tahun 2011. Bappeda dan Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Padang.

3. Bappeda. 2014. Strategi pengelolaan agribisnis gambir ramah lingkungan melalui pendekatan sistem modeling di Sumatera Barat. Laporan Penelitian. Bappeda Sumatera Barat;64 hlm.

11 | Gambir (Atman dan Misran)

Pengetahuan dan Teknologi. BPP Teknologi. http://www.warintek.ristek.go.id/pangan/ tanaman%20perkebunan/ gambir_tradisional.pdf. Diunduh 5 Desember 2014.

5. BPTP Sumatera Barat. 2012. 25 Teknologi inovatif spesifik lokasi Sumatera Barat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat; 36 hlm.

6. BPS Sumatera Barat. 2013. Sumatera Barat dalam angka tahun 2012. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Padang.

7. Denian, A. dan Suherdi. 1992. Teknologi budidaya dan pasca panen gambir. Temu Tugas. Aplikasi Paket Teknologi Pertanian, Sub Sektor Tanaman Perkebunan. 5-8 Oktober. Bukittinggi.

8. Denian, A., Daswir, Andria, Nurmansyah, Z. Hasan, Jamalius, I. Kusuma, Jarnaris dan Hadad EA., 2004. Penampilan Tiga Calon Varietas Unggul Gambir di Sumatra Barat. Prosiding Simposium IV Hasil Penelitian Tanaman Perkebunan. Bogor 28-30 September 2004. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor.

9. Disbun Sumatera Barat. 2013. Statistik Perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Padang.

10. Disbun Sumatera Barat. 1998. Statistik Perkebunan. Dinas Perkebunan Sumatera Barat. Padang.

11. Ditjenbun. 2013a. Perbanyakan Komoditi Spesifik Gambir. Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian. http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanregar/berita-248-perbanyakan-komoditi-spesifik-gambir.html. Jumat, 20 Desember 2013. Diunduh 9 Desember 2014.

12. Ditjenbun. 2013b. Keragaman Tanaman Gambir. Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian. http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanregar/berita-246-keragaman-tanaman-gambir.html. Senin, 25 November 2013. Diunduh 9 Desember 2014.

13. Ditjenbun. 2013c. Pemanfaatan Limbah Kempaan Gambir Menjadi Pupuk Organik.

http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanregar/berita-147-pemanfaatan-limbah-kempaan-gambir-menjadi-pupuk-organik.html. Jumat, 24 Mei 2013. Diunduh 9 Desember 2014. 14. Fauza, H. 2011. Pengembangan Usaha Perkebunan dan Industri Gambir di Sumatera

Barat: Peluang dan Tantangan. Makalah pada Semnar Nasional Reformasi Pertanian Terintegrasi Menuju Kedaulatan Pangan. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, 20 Oktober 2011; 8 hlm.

15. Fauza, H., Ermi Syofyanti, dan Istino Ferita. 2006. Pengaruh Jaringan Yang Digunakan Sebagai Bahan Setek Terhadap Pertumbuhan Beberapa Tipe Tanaman Gambir. Universitas Andalas. http://repository.unand.ac.id/2295/1/Hamda_Fauza,_ Ermi_Syofyanti,_dan_Istino_Ferita.pdf. Diunduh 5 Desember 2014; 14 hlm.

16. Gumbira, S.E. 2008. Review kajian, penelitian dan pengembangan agroindustri strategis Nasional: kelapa sawit, kakao dan gambir. J. Tek. Ind. Pert. Vol. 9 (1); 45-55 hlm.

17. Gumbira, S.E., K. Syamsu, E. Mardliyati, A. Herryandie, N. Afni, D.L. Rahayu. 2009. AgroIndustri dan Bisnis Gambir Indonesia. IPB Bogor.

18. Hasan, Z., 2000. Pemupukan Tanaman Gambir. Prosiding Teknologi Pengolahan Gambir dan Nilam. Padang 24 – 25 Januari 2000. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Bogor.

19. Hasan Z., A. Denian, Imran, Afdhal, JPT., dan Buharman, B. 2000. Budidaya dan pengolahan gambir. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sukarami. Monograf (2): 29 hlm.

20. Hasan, Z. 2001. Pengaruh Beberapa Cara Pemangkasan Tajuk Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Gambir (Uncaria gambir (Hunter) Roxb). Jurnal Littri Vol. 7 No. 4. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Bogor.

12 | Gambir (Atman dan Misran)

22. Idris, Z. Hasan, dan Nurmansyah. 1996. Pengaruh jarak tanam dan pemupukan terhadap produksi gambir dan komposisi gulma. Laporan kegiatan Kelti Penyakit IPPTP Lain Solok (tidak diterbitkan); 10 hlm.

23. Ridwan. 2012. Budidaya Konservasi Pada Tanaman Gambir. BPTP Sumatera Barat.

http://sumbar.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id =402:budidaya-konservasi-pada-tanaman-gambir&catid=1:info-teknologi. Diunduh 5 Desember 2014.

24. Risfaheri, Emmyzar, dan H. Muhammad, 1991. Budiadya dan Pascapanen Gambir. Temu Tugas Aptek Pertanian Sub Sektor Perkebunan, Solok, 3-5 September 1991. 25. Risfaheri dan L. Yanti. 1993. Pengaruh ketuaan dan penanganan daun sebelum

pengempaan terhadap rendemen dan mutu gambir. Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Volume VIII, Nomor 1. Balittro Bogor.

26. Roufiq A,N., M. Hadad EA2, dan A.M. Hasibuan. 2014. Status Teknologi Budidaya dan Pengolahan Gambir. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. http://balittro.litbang.pertanian.go.id/ind/images/file/Perkembangan%20TRO/20no1/1Ga mbir.pdf. Diunduh 5 Desember 2014.

27. Roswita, D. 1990. Prospek tanaman gambir di Sumatera Barat. Buletin BIP Padang (01); 8-10 hlm.

28. Sastrahidayat, I.R. dan Soemarsono, D.S. 1991. Budidaya Tanaman Tropika. Usaha Nasional. Surabaya.

29. Sinar Tani. 2014. Budidaya Tanaman Gambir (Uncaria gambir Roxb).

http://tabloidsinartani.com/content/read/budidaya-tanaman-gambia-uncaria-gambir-roxb/.