1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikologis terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya (UN Women, n.d.). Lebih lanjut, data yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) (2013) menunjukkan bahwa saat ini sekitar satu per tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan kekerasan fisik dan psikologis ialah tradisi Female Genital Mutilation. Female Genital Mutilation (FGM) merupakan sebuah praktik yang dilakukan untuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian dari alat kelamin perempuan dengan tujuan non-medis. Praktik FGM ini merupakan prosesi yang masih sangat lazim dilakukan, terutama di wilayah Afrika (IRIN, 2005). Secara umum, praktik FGM di Afrika merupakan sebuah prosesi yang dilakukan kepada perempuan usia dini hingga remaja. Prosesi ini dipercaya sebagai simbol bahwa mereka telah beranjak dewasa, serta menjadi simbol dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan. Selain itu, prosesi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penerimaan mereka di dalam masyarakat (rite of passage).

Melihat kondisi di benua Afrika, praktik FGM seringkali dilakukan dengan dorongan dari orang terdekat mereka. Perempuan yang menjalani prosesi tersebut tidak memiliki pilihan lain dalam masyarakat maupun komunitas keluarga kecil

mereka1. Bentuk pemaksaan kehendak dan kekerasan fisik yang dialami terhadap perempuan tersebut menjadi perhatian yang utama dalam usaha eliminasi praktik FGM di Afrika.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada awal tahun 1970-an telah melihat isu kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas yang harus mendapat perhatian komunitas internasional. Salah satu bentuk perhatian PBB ialah dengan mennghasilkan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. CEDAW hingga sekarang menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang sering digunakan negara maupun organisasi regional lain di dunia dalam membuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai usaha pengeliminasian tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan (Amnesty International, 2005)

Mengacu pada perhatian yang timbul pada saat pembentukan CEDAW dan belum terakomodirnya hak perempuan dalam sebuah konsensus regional, di tahun 2003 negara-negara Afrika melalui African Union (AU) merumuskan sebuah instrumen hukum regional dalam bentuk protokol yang bernama Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa. Protokol tersebut, yang kemudian dikenal dengan Protokol Maputo, menjadi tonggak bersejarah dalam usaha untuk mengeliminasi tindakan kekerasan dan

1 Martha Nussbaum dalam esainya ‘Double Moral Standards?’ (1996), menjelaskan bahwa isu

hukum dan etis yang muncul dalam tindakan FGM berasal dari penggunaan paksaan fisik yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya, dan seringkali mereka tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan ‘ritual’ tersebut.

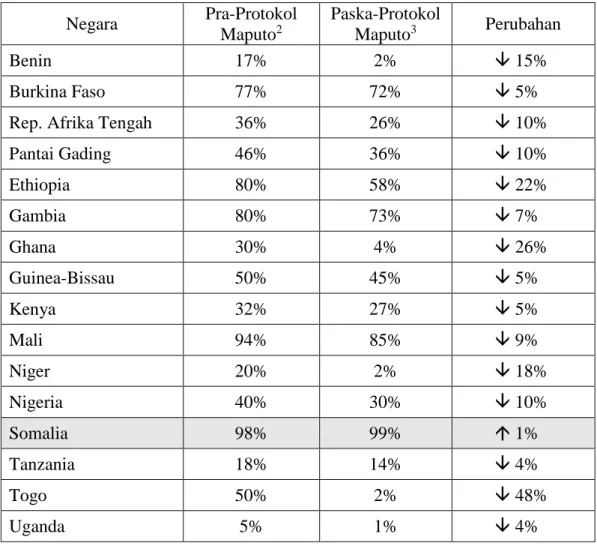

diskriminasi terhadap kaum perempuan di Afrika. Protokol Maputo secara komprehensif mengangkat semua isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Protokol Maputo disambut baik oleh negara-negara di Afrika. Lebih lanjut, setelah pemberlakuan Protokol Maputo oleh AU, banyak negara-negara di Afrika menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dalam upaya mengeliminasi praktik FGM di negara masing-masing. Indikator keberhasilan negara tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat prevalensi FGM di beberapa negara di Afrika.

Tabel 1.1. Statistik tingkat prevalensi FGM pra- dan paska-Protokol Maputo

Data diolah dari berbagai sumber seperti UNICEF (2013), WHO (2000)

2 Pra-Protokol Maputo ialah waktu ketika belum adanya Protokol Maputo, yaitu sebelum 11 Juli

2003

3 Paska-Protokol Maputo ialah waktu ketika Protokol Maputo sudah dihasilkan, dan berjalan

sebagai instrumen hukum di Afrika, yaitu sesudah 11 Juli 2003 hingga sekarang

Negara Pra-Protokol Maputo2 Paska-Protokol Maputo3 Perubahan Benin 17% 2% 15% Burkina Faso 77% 72% 5%

Rep. Afrika Tengah 36% 26% 10%

Pantai Gading 46% 36% 10% Ethiopia 80% 58% 22% Gambia 80% 73% 7% Ghana 30% 4% 26% Guinea-Bissau 50% 45% 5% Kenya 32% 27% 5% Mali 94% 85% 9% Niger 20% 2% 18% Nigeria 40% 30% 10% Somalia 98% 99% 1% Tanzania 18% 14% 4% Togo 50% 2% 48% Uganda 5% 1% 4%

Mayoritas negara-negara di benua Afrika telah memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan dalam upayanya untuk mengeliminasi praktik FGM di negara tersebut semenjak diterimanya Protokol Maputo sebagai instrumen hukum yang mempromosikan hak-hak perempuan di benua Afrika, termasuk eliminasi praktik-praktik yang menyakiti perempuan seperti FGM.

Namun hal yang sangat berbeda terlihat di Somalia. Somalia sebagai anggota dari African Union memang ikut merumuskan Protokol Maputo di tahun 2003, yang pada saat itu masih memiliki tingkat prevalensi FGM di level 98% (UNICEF, 2003). Namun hingga sekarang justru prevalensi FGM di Somalia tidak mengalami perubahan. Somalia kemudian menandatangani Protokol Maputo di tahun 2006. Di tahun yang sama, United Nations Children's Fund (UNICEF) merilis laporan prevalensi FGM di Somalia pada level 98%. Tiga tahun setelahnya, The African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect (ANPPCAN) bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan survei prevalensi FGM di daerah Somaliland yang justru memperlihatkan semakin signifikannya praktik FGM. Tingkat prevalensi FGM yang tercatat di Somaliland ialah mencapai level 99% (ANPPCAN, 2009)4 dan justru memiliki tren yang meningkat. Tren yang ditunjukkan di Somalia pasca penandatanganan Protokol Maputo memperlihatkan bahwa ternyata sebuah instrumen hukum internasional yang mengikat tidak berpengaruh terhadap upaya untuk menghapus praktik FGM di dalam negaranya. Hal ini sangatlah bertolak

4 “Draft Report on FGM Baseline Assessment in Somaliland”. 2009. Diakses di

belakang dengan tren di negara-negara lain di Afrika, yang justru menunjukkan perkembangan yang progresif setelah penandatanganan Protokol Maputo

1.2. Rumusan Masalah

Tren yang ditunjukkan di Somalia melalui tingkat prevalensi FGM tersebut menunjukkan kegagalan sebuah instrumen hukum internasional berbentuk Protokol, dalam hal ini Protokol Maputo, diimplementasikan dalam upaya penghapusan praktik FGM di negara tersebut. Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena sebelumnya Somalia telah menunjukkan komitmen dalam upaya eliminasi praktik FGM yang ditandai dengan penandatanganan Protokol Maputo pada tahun 2006. Namun, paska dilakukannya penandatanganan Protokol Maputo, Somalia tidak menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dalam upaya eliminasi praktik FGM di negara tersebut, Kenyataan yang terjadi justru prevalensi FGM menunjukkan tren yang meningkat. Penulis kemudian mengambil kesimpulan bahwa Protokol Maputo sebagai instrumen hukum internasional di benua Afrika gagal diimplementasikan di Somalia, yang ditunjukkan melalui prevalensi tersebut. Mengacu pada hal tersebut, penulis ingin melihat dan mengeksplorasi apa yang membuat Protokol Maputo gagal diimplementasikan di Somalia sebagai upaya eliminasi praktik FGM di negara tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan melihat fenomena yang terjadi di Somalia paska penandatanganan Protokol Maputo. Penelitian ini

bertujuan untuk menggambarkan apa penyebab upaya implementasi Protokol Maputo gagal dilakukan di Somalia sebagai upaya eliminasi praktik FGM. Selain itu, dengan menggunakan perspektif Feminis Radikal penulis ingin mengeksplorasi mengenai apa yang menyebabkan Protokol Maputo sebagai instrumen hukum internasional benua Afrika gagal diiimplementasikan di negara tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain diharapkan dapat menjelaskan fenomena praktik FGM yang terjadi di Somalia, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai praktik FGM di Somalia,

2. Memberikan gambaran mengenai kegagalan Somalia dalam upaya implementasi Protokol Maputo dan penyebabnya,

3. Menjadi bahan referensi bagi penulis maupun pengkaji dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya yang berkonsentrasi pada paham Feminisme dan Feminisme Radikal.

1.5. Kajian Pustaka

Sebuah tulisan mengenai FGM ditulis oleh Sharmon Lynette Monagan dari Nova Southeastern University dengan judul ‘Patriarchy: Perpetuating the Practice of Female Genital Mutilation’ (2010). Dalam tulisan ini Monagan membahas praktik FGM melalui perspektif sosial budaya, dimana gagasan yang dibangun ialah bahwa praktik FGM merupakan akibat dari sistem patriarki yang ada di masyarakat tradisional tertentu. FGM yang notabene memang ditujukan kepada

perempuan, menjadi sebuah hal yang harus dilakukan dan kaum perempuan tersebut tidak memiliki pilihan lain selain melakukan prosesi tersebut.

Dalam masyarakat patriarki, seringkali perempuan tidak terwakili kepentingannya dalam berbagai bidang termasuk (namun tidak terbatas pada) ekonomi, sains, politik, dan pendidikan. Hal ini terkait dengan identitas dan peran dari masing-masing gender baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, kondisi yang terjadi didasari dengan kenyataan bahwa masyarakat sudah membentuk sistem peran di masing-masing gender. Laki-laki menjadi pihak yang superior dan mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan, sedangkan perempuan menjadi pihak yang mengikuti perintah dan anjuran laki-laki.

Monagan (2010) membangun gagasan dimana dengan adanya patriarki, praktik FGM tersebut dapat menjadi prosesi yang ‘abadi’ di masyarakat dan hidup kaum perempuan. Gagasan tersebut muncul dengan dasar pemikiran bahwa walaupun kaum laki-laki tidak ikut dalam prosesi FGM, namun merekalah yang membuat dan menentukan sebuah standar perempuan yang layak untuk dijadikan istri ialah perempuan yang sudah melakukan FGM. Hal itulah yang membuat praktik FGM menjadi wajib untuk dilakukan.

Gagasan Monagan (2010) mengenai patriarki yang mengabadikan praktik FGM di masyarakat akan membantu penulis untuk melihat apakah kondisi yang sama juga terjadi pada kaum perempuan di Somalia. Lebih lanjut, penulis akan melihat bagaimana pengabadian tersebut menjadi hal yang mengakar, sehingga upaya untuk menurunkan tingkat prevalensi FGM di negara dengan menggunakan Protokol Maputo tersebut gagal untuk dilakukan di Somalia.

Tulisan lain yang membantu penulis untuk melihat implementasi produk hukum internasional ialah tulisan dari David Nelken yang berjudul Human Trafficking and Legal Culture (2009). Melalui perspektif hukum internasional, Nelken menyatakan bahwa ada hubungan antara budaya hukum di dalam suatu negara terhadap implementasi protokol dan bagaimana pola ‘law in action’ yang terjadi di beberapa negara.

Nelken mendiskusikan instrumen Protokol Palermo sebagai sebuah instrumen hukum internasional dalam usaha untuk mencegah, menekan dan menghukum tindakan perdagangan manusia. Nelken menjelaskan bahwa dalam usaha-usaha untuk membasmi praktik perdagangan manusia, beberapa negara ternyata menghadapi kondisi yang berbeda satu sama lain, yang ternyata memberikan hasil yang berbeda terhadap satu sama lain.

Di negara-negara yang sangat progresif dalam penegakan hukum seperti (namun tidak terbatas pada) Norwegia, Swedia, Finlandia, Protokol Palermo sudah cukup berhasil untuk digunakan sebagai sebuah panduan dalam mengeliminasi praktik perdagangan manusia. Namun untuk negara yang penegakan hukumnya masih buruk, serta diperparah dengan kondisi ekonomi yang lemah seperti Moldova, Protokol Palermo tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai panduan secara penuh dan tidak berhasil dalam mengeliminasi praktik perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Protokol Palermo tidak memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan dari korban-korban perdagangan manusia. Merekapun pada akhirnya terpaksa kembali menjajakan dan memperdagangkan dirinya, karena terjebak dalam kondisi kemiskinan. Hal tersebut

membuat Protokol Palermo tidak berhasil dalam memerangi perdagangan manusia di negara tersebut.

Dalam hal dukungan terhadap korban perdagangan manusia, beberapa negara juga memperlihatkan kondisi yang variatif sesuai dengan budaya hukum di masing-masing negara. Salah satu contohnya ialah Italia, dimana banyak pengacara-pengacara ahli dalam hal perdagangan manusia dan Protokol Palermo, namun ternyata banyak korban yang memilih diam dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari lembaga hukum maupun pemerintah setempat dikarenakan kultur agama Katolik yang sangat kental di negara tersebut. Hal ini membuat mereka harus ‘memaafkan’ segala hal yang telah terjadi pada diri mereka sewaktu ‘diperdagangkan’ dulu.

Gagasan Nelken tersebut akan membantu penulis untuk melihat bagaimana penerapan sebuah instrumen internasional ke dalam suatu negara ternyata dipengaruhi juga oleh budaya hukum di negara tersebut. Dalam hal ini, penulis akan melihat bagaimana Protokol Maputo diterapkan di Somalia, dan bagaimana kultur lokal Somalia akan bereaksi terhadap Protokol tersebut. Melalui gagasan dari Nelken, penulis juga akan melihat bagaimana budaya masyarakat lokal Somalia sehingga instrumen internasional seperti Protokol Maputo tidak mampu untuk menghapus praktik FGM di dalam negaranya.

1.6. Kerangka Teori

Untuk melihat bagaimana ketidakberhasilan Protokol Maputo dalam mengurangi tingkat prevalensi FGM di Somalia, penulis menggunakan teori Feminisme Radikal. Feminisme Radikal ialah sebuah teori yang berfokus pada

nilai-nilai yang diciptakan oleh kaum laki-laki untuk memperkuat supremasi kaumnya dalam kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat (Willis, 1984 dalam Willis, 1992). Inti dari teori tersebut, patriarki, dapat membantu untuk melihat bagaimana fenomena opresi terhadap perempuan oleh laki-laki masuk ke dalam ranah paling personal di dalam sistem masyarakat. Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia, gagasan perempuan ideal yang dibentuk laki-laki ialah perempuan yang telah melakukan FGM. Nilai ideal yang dibentuk tersebut, merupakan sebuah bentuk opresi terhadap perempuan karena apabila mereka tidak melakukan praktik FGM, mereka akan dilihat sebagai perempuan yang terbuang dan tidak dianggap dalam sistem masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, itulah mengapa penulis menggunakan teori Feminisme Radikal untuk menganalisis ketidakberhasilan Protokol Maputo dalam usaha menurunkan tingkat prevalensi FGM di Somalia.

1.6.1. Feminisme Radikal

Feminisme Radikal merupakan salah satu cabang Feminisme yang mulai populer pada akhir tahun 1960-an. Ellen Willis (1992) dalam esainya Radical Feminism and Feminist Radicalism, menjelaskan bahwa Feminisme Radikal ialah sebuah konsep yang berfokus pada nilai-nilai yang diciptakan oleh kaum laki-laki untuk memperkuat supremasi kaumnya dalam kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat. Nilai-nilai yang dibuat oleh kaum laki-laki ini sering sekali mengopresi peran perempuan yang membuat mereka hanya menjadi sub-ordinasi di dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Willis kemudian menjelaskan bahwa tujuan utama Feminisme Radikal ialah untuk membebaskan kaum perempuan dari ‘nilai-nilai

laki-laki’ yang membebani mereka, dan membuat sebuah kultur alternatif yang didasari oleh ‘nilai-nilai perempuan’ (Willis, 1984 dalam Willis, 1992).

Nilai patriarki yang menjadi fokus dari Feminis Radikal itu sendiri merupakan gagasan dimana laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan, dimana dominasi tersebut menjadi sebuah bentuk opresi terhadap perempuan. Steans (1995) menjelaskan bahwa opresi yang dialami kaum perempuan merupakan akar dari opresi dalam seluruh sistem masyarakat. Patriarki, yang memiliki arti ‘the rule of the fathers’, merupakan sistem yang memastikan eksistensi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Feminis radikal juga meyakini bahwa patriarki-lah yang menjadi akar dalam konstruksi gender di masyarakat. Pembedaan gender satu sama lain dinyatakan sebagai sebuah hal yang natural, menjadi struktur yang terikat dalam segala aspek dalam kehidupan termasuk dalam hal seksualitas dan hubungan seksual (Steans, 1995, hlm. 20). Walby (1990) mendefinisikan patriarki sebagai sebuah sistem struktur dan praktik sosial di masyarakat, dimana kaum laki-laki yang mendominasi, dan mereka yang mengopresi dan mengeksploitasi perempuan. Lebih lanjut, penggunaan terma ‘struktur’ disini menjadi penting, karena hal tersebut memperlihatkan sebuah penolakan secara biologis antar gender dan gagasan bahwa setiap individu (men) berada dalam posisi yang dominan, sementara individu lain (women) menjadi subordinat dan kaum yang harus diatur (Walby, 1990, hlm. 20).

Valerie Bryson (2003) kemudian mengidentifikasi Feminisme Radikal sebagai sebuah gagasan teoritis yang tersendiri. Feminisme Radikal melihat bahwa opresi terhadap perempuan menjadi bentuk dominasi yang sangat fundamental dan universal. Tujuan Feminisme Radikal itu sendiri ialah untuk memahami opresi yang

terjadi terhadap kaum perempuan sekaligus mengakhiri opresi tersebut. Lebih lanjut, Feminisme Radikal berusaha untuk menganalisis dan juga bersikeras bahwa posisi kekuasaan kaum laki-laki tidak terbatas hanya pada ranah politik publik maupun pekerjaan, namun juga masuk ke dalam kehidupan pribadi masing-masing. Konsep kekuasaan secara tradisional dapat diperluas hingga ke ranah personal seperti keluarga dan seksualitas, dimana hal-hal tersebut merupakan elemen yang paling penting dalam dominasi laki-laki terhadap perempuan (Bryson, 2003, hlm. 163).

Lebih lanjut, sebuah istilah dapat mengidentifikasikan bagaimana Feminisme Radikal juga masuk sebagai ranah personal yaitu ‘The Personal is Political’. Istilah tersebut muncul dalam esai yang dibuat oleh Carol Hanisch. Hanisch (1969) mempertanyakan apakah gerakan feminis tersebut hanyalah sebagai bahan diskusi umum semata yang hanya membahas ranah publik atau merupakan sebuah perjuangan kaum perempuan dalam berbagai lapisan. Hanisch (1969) melihat bahwa kebanyakan pergerakan perempuan yang dilakukan pada saat itu hanyalah mengenai hal-hal yang sederhana seperti pembayaran upah yang layak dan setara antara laki-laki dan perempuan ataupun hak kesetaraan lain. Namun, berbagai hal juga harus diangkat dan menjadi pembahasan. Misalnya, seorang perempuan seharusnya tidak hanya menjadi budak seks di ranjang laki-laki namun mereka juga harus diberikan peran yang strategis dan tidak melulu harus menuruti perintah kaum laki-laki yang terkadang tindakannya juga penuh dengan kebohongan. Perempuan merupakan kaum yang ‘rapi’, mereka bekerja, pintar, mampu mengambil taktik tertentu. Hal ini membuat perempuan juga berhak atas

apa yang laki-laki miliki. Kaum perempuan seharusnya tidak lagi teropresi, baik dalam ranah publik, maupun dalam ranah pribadi.

Lebih lanjut, Shulamith Firestone (1970) berusaha menggambarkan pemikiran feminis radikal melalui kacamata biologis seorang perempuan. Perempuan seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah di masyarakat. Hal tersebut didasari pada anggapan bahwa perempuan yang memiliki traits biologis seperti dapat mengandung kehamilan, proses kelahiran yang menyakitkan, mengalami menstruasi dan menopause, serta ‘sakit-sakit perempuan’ lain membuat perempuan menjadi pihak yang bergantung pada peran laki-laki. Perempuan dianggap lemah karena mereka menjadi perempuan, yang membawa karakter feminin. Dengan karakter feminin yang dibawa, perempuan secara seks (jenis kelamin) ter-assign dengan peran gender feminin.

Simone de Beauvoir (1949) menjelaskan mengenai bagaimana perempuan pada hakikat esensialnya merupakan seks dan gender kelas dua. Melalui bukunya The Second Sex, Beauvoir menjelaskan bahwa laki-laki merupakan gender utama yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan mereka untuk berpikir rasional, secara esensi laki-laki lebih superior secara gender daripada yang lain. Perempuan dianggap menjadi The Others, The Second Sex. Lebih lanjut, dengan kondisi perempuan menjadi The Second Sex maka perempuan dianggap lebih lemah daripada pria secara peran gender mereka. Beauvoir juga menjelaskan bahwa The Second Sex dari persepsi masyarakat yang terbentuk sejak lama dengan melihat peran pria yang lebih superior baik secara budaya maupun sosial semenjak dahulu. Dengan menganggap perempuan sebagai The Second Sex, maka laki-laki memiliki kemampuan untuk mengopresi dan mengambil kendali atas perempuan. Hal inilah

yang sebenarnya juga dapat digunakan untuk menggambarkan patriarki yang berlangsung di masyarakat, sesuai dengan peran laki-laki yang lebih superior karena gender maskulin mereka.

Untuk melihat eksistensi patriarki di dalam negara, Bryson (2003) kemudian membahas bagaimana posisi perempuan di ranah pemerintahan dan politik dari sebuah negara. Feminis Radikal menganalisis bahwa dalam suatu negara, tatanan kekuasaan pemerintahan merupakan sebuah bentuk ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dan bukan sebagai perangkat netral yang dapat digunakan perempuan untuk menghilangkan opresi terhadap diri mereka. Hal tersebut sebenarnya memperjelas fakta bahwa struktur dan institusi negara merupakan sebuah hal yang dikonstruksi dan dibentuk oleh kaum laki-laki untuk melindungi kepentingan dan posisi mereka. Itulah sebabnya mengapa ketidakterwakilan yang dialami oleh kaum perempuan merupakan sebuah hal yang sangat sulit untuk dihilangkan. Karena negara secara alamiah merupakan sebuah institusi yang patriarkal, pengaruh patriarki tersebut tidak serta merta dapat hilang dengan memasukkan lebih banyak lagi perempuan dalam posisi-posisi penting di pemerintahan.

Mengutip Bryson (2003), walaupun pada akhirnya perempuan masuk ke dalam pemerintahan dan menduduki posisi penting, keputusan yang diambil tidak bisa hanya melihat salah satu individu saja namun harus berdasarkan sebuah struktur hubungan kekuasaan (power-relations) di dalam masyarakat yang notabene merupakan masyarakat patriarki. Dari perspektif tersebut, tuntutan kaum Feminispun kemungkinan besar akan diabaikan oleh negara dan peraturan perundangan yang dihasilkan akan tidak menyelesaikan masalah perempuan secara

nyata. Pada akhirnya kaum Feminis harus menyadari sebuah kenyataan bahwa apabila kaum perempuan ingin mendapatkan kekuasaan, mereka harus melakukannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh laki-laki yang membuat mereka harus beradaptasi dengan aturan dan norma laki-laki. Ironis, karena mereka seharusnya menghancurkan norma tersebut dan bukan ikut terjerembab dalam permainan laki-laki (Bryson, 2003, hlm. 196).

Meski posisi patriarki yang kuat di ranah negara, hal ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada kaum Feminis bagaimana kondisi, posisi, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak kaum perempuan dan menghilangkan opresi yang mereka alami. Kaum perempuan dapat melihat bagaimana batasan-batasan yang ada dalam praktik politik dan pembuatan legislasi di dalam negara. Sebagai contoh, dalam membuat undang-undang kekerasan terhadap perempuan, hak untuk meninggalkan pasangan tidak serta-merta menjadi sebuah simbol perlindungan terhadap perempuan apabila penegak hukumnya condong kepada patriarki yang membuat mereka menjadi seorang sexist. Apabila undang-undang tersebut didasari dan dikeluarkan dalam konteks perjuangan kaum perempuan; dimana kekerasan terhadap mereka secara eksplisit dapat ditunjukkan, akuntabilitas penegak dan penengakan hukum dapat ditingkatkan, dan menyediakan safe houses bagi para korban, serta meningkatkan kemampuan dan pendidikan kaum perempuan secara signifikan, baru bisa kita katakan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir kaum perempuan dengan baik (Bryson, 2003).

Lebih lanjut, Steans (2013) memberikan pandangan alternatif mengenai patriarki di dalam negara. Steans (2013) menjelaskan bahwa terdapat sebuah

justifikasi mengapa perempuan terekslusi dalam kehidupan publik dan politik. Perempuan, menurut Steans, menjadi kaum yang ‘patuh’ dan ‘dikontrol’ oleh kaum laki-laki karena perempuan dianggap sebagai kaum yang tidak rasional dan disetir oleh emosi mereka. Karena hal tersebut, perempuan dianggap tidak mampu lepas dalam pengaruhnya terhadap emosi yang dimiliki dan tidak mampu membuat sebuah keputusan yang ‘otonom’. Hal inilah yang membuat perempuan juga dianggap tidak mampu untuk melihat apa kepentingan atau keinginan yang mereka ingin capai, sehingga perlu digarisbawahi bahwa perempuanlah menjadi kaum yang membutuhkan proteksi tersendiri (Steans, 2013).

Melalui kerangka teori tersebut, penulis kemudian mengambil argumen awal mengenai mengapa Protokol Maputo gagal diimplementasikan di Somalia. Penulis berargumen bahwa fenomena tersebut terjadi karena eksistensi patriarki di dalam negara dan pemerintahan Somalia serta mengakarnya patriarki dalam tatanan masyarakat dan budaya Somalia mengakibatkan tidak adanya kebijakan yang mengakomodir usaha untuk menghapus praktik FGM dan kaum perempuan secara umum dan membuat segala upaya untuk menghapuskan praktik FGM di negara tersebut menjadi sangat sulit. Selain itu Protokol Maputo yang ditandatangani Somalia tidak mampu diupayakan untuk diimplementasikan di Somalia melaui produk-produk kebijakan di negara tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada keadaan bahwa dengan mengakarnya patriarki di dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat Somalia menjadikan setiap kebijakan yang diambil hanya mengacu pada pemenuhan kepentingan kaum laki-laki semata, dan tidak mengindahkan maupun menyentuh kepentingan perempuan Somalia secara umum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk melihat bagaimana fenomena Praktek FGM di Somalia, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian kualitatif, menurut Parkinson dan Drislane (2011), merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode seperti pengamatan partisipan ataupun studi kasus tertentu yang menghasilkan sebuah narasi deskriptif yang menggambarkan sebuah kondisi tertentu yang diamati. Selain itu, terdapat pula definisi dari Nkwi, Nyamongo, dan Ryan (2001) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak mengindikasikan dan menghasilkan nilai ordinal (hitungan). Penulis menggunakan pendekatan descriptive research dalam melakukan analisisnya. Menurut Hesse-Biber dan Leavy (2011) Descriptive research atau penelitian deskriptif akan melihat bagaimana menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi dengan melihat dan mendeskripsikan secara mendalam apa saja aspek-aspek yang terkandung objek yang diteliti. Penelitian deskriptif akan memberikan jawaban dari pertanyaan ‘apa’ dalam sebuah fenomena sosial (Hesse Biber dan Leavy, 2011)

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, karena esensinya pendekatan kualitatif-deskriptif mampu membantu penulis untuk melihat kondisi, pengalaman, dan realitas mengenai fenomena yang terjadi serta mengeksplor dan mendeskripsikannya secara mendalam dengan menggunakan perspektif tertentu. Dengan penelitian kualitatif-deskriptif, penulis melihat bagaimana fenomena praktik FGM di Somalia, kondisi tatanan masyarakat dan pemerintah Somalia, penerapan Protokol Maputo dan respon masyarakat mengenai Protokol Maputo,

yang akan mampu menjelaskan mengapa Protokol Maputo tidak berhasil menurunkan tingkat prevalensi FGM di negara tersebut.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data sekunder menjadi basis pengumpulan data dalam penelitian ini. Hox dan Boeije (2005) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diambil dari sumber yang telah ada sebelumnya, dan digunakan kembali untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Data-data yang sebelumnya telah digali, baik untuk penelitian, statistik resmi, maupun hal lain yang telah diarsipkan dapat menjadi data sekunder. Data-data primer yang sebelumnya telah diarsipkan atau didapatkan seperti wawancara, dapat juga menjadi data sekunder. Studi-studi pustaka, produk perundang-undangan negara, rilis laporan resmi, dan data survei menjadi fokus data sekunder dalam menganalisis ketidakberhasilan Protokol Maputo dalam menurunkan tingkat prevalensi FGM di Somalia.

1.7.3. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Adapun pembagian secara rinci dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab Pertama

Pada bab pertama penulis memberikan latar belakang mengenai penelitian ini dan memberikan gambaran mengapa penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang dibahas. Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Penulis juga memberikan kajian pustaka yang digunakan sebagai pembanding dan dasar penelitian. Penulis mengeksaminasi beberapa riset yang telah dilakukan, dan melihat research gap yang penulis gunakan dalam membahas

penelitian ini. Dalam bab ini pula, penulis memberikan kerangka konseptual yang menjadi dasar dan pendekatan penulis untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi fenomena ketidakberhasilan Protokol Maputo dalam upaya untuk menurunkan tingkat prevalensi FGM di Somalia.

Bab Kedua

Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran mengenai praktik FGM secara historis dan praktiknya di Benua Afrika. Dalam bab ini pula, penulis juga membahas mengenai munculnya Protokol Maputo sebagai instrumen hukum internasional di benua Afrika sebagai respon atas praktik FGM di benua tersebut. Penulis juga memperlihatkan best practices dalam upaya implementasinya di benua Afrika, serta kegagalan upaya implementasi Protokol di Somalia.

Bab Ketiga

Bab ketiga merupakan pembahasan dari penelitian ini. Pada bab ini penulis mengeksplorasi apa yang menyebabkan Protokol Maputo tidak dapat diimplementasikan di Somalia dengan menggunakan perspektif Feminisme Radikal. Penulis memfokuskan pembahasan mengenai eksistensi Patriarki dalam tingkatan keluarga dan masyarakat serta negara secara lebih luas. Penulis juga memberikan gambaran bagaimana institusi patriarki yang berada di ranah-ranah tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Bab Keempat

Pada bab terakhir diberikan kesimpulan mengenai penelitian ini dan diharapkan juga memberikan gambaran akhir mengenai kegagalan upaya implementasi Protokol Maputo dalam menurunkan tingkat prevalensi FGM di Somalia melalui perspektif Feminis Radikal. Adapun pada bab ini berisi saran-saran

yang relevan untuk stakeholders terkait dalam pengentasan praktik FGM di Somalia.