POTENSI PENGEMBANGAN JAGUNG DI LAHAN SUBOPTIMAL

KALIMANTAN TENGAH

Potential of Corn Development in Suboptimal Land of Central Kalimantan Twenty Liana, M.S. Mokhtar, A. Zulfikar

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah Jln. G. Obos Km. 5, Palangka Raya 73111 E-mail: [email protected]

ABSTRACT

Demand for corn continues to increase along with the increase in population and industries. Statistical data showed that corn harvested area and production in Central Kalimantan over 1996–2013 period was very volatile but tended to increase. Area of land suitable for corn development in Central Kalimantan was 17.382,41 km2. Sub-optimal land use for corn so far has been done in some regencies/cities, namely Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Timur, and Pulang Pisau. The purpose of this research was to analyze the potential of corn development in Central Kalimantan. This research is a qualitative research. Primary data were gathered through interview and observation, while secondary data collection was done by collecting other supporting data. Based on the result of SWOT analysis, it is revealed that Central Kalimantan is ideal for planting corn. Therefore, some recommendations are 1) clarity of market for corn is required; 2) aggressive short-term strategy, taking into account the strengths and opportunities, corn development has a good prospect to accelerate; 3) investment short-term strategy, taking into account the weaknesses and opportunities, corn has a prospect to be improved and developed; 4) active role of various stakeholders (government, private sector) is required for successful development of corn; and 5) other business, namely cattle farming, has a good prospect to develop due to the availability of forage as source of feed.

Keywords: corn, suboptimal land, Central Kalimantan

ABSTRAK

Permintaan jagung terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dan industri. Data statistik menunjukkan bahwa luas panen dan produksi jagung di Kalimantan Tengah selama periode 1996−2013 sangat fluktuatif, tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Luas lahan yang cocok untuk pengembangan jagung di Kalimantan Tengah adalah 17.382,41 km2. Penggunaan lahan untuk jagung sejauh ini telah dilakukan di

beberapa kabupaten/kota yang memiliki lahan suboptimal, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Timur, dan Pulang Pisau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi pengembangan jagung di Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dukung lainnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Kalimantan Tengah ideal untuk pertanaman jagung karena ketersediaan potensi lahan suboptimal yang luas. Oleh karenanya, direkomendasikan beberapa hal, yaitu 1) diperlukan kejelasan pasar mengenai hasil panen jagung; 2) strategi jangka pendek yang bersifat agresif dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki menunjukkan pertanaman jagung mempunyai prospek yang baik untuk direalisasikan percepatan pengembangannya; 3) strategi jangka pendek yang bersifat investasi dengan mempertimbangkan kelemahan dan peluang yang dimiliki menunjukkan pertanaman jagung mempunyai prospek untuk segera diperbaiki dan dikembangkan; 4) peran aktif dari berbagai pihak terkait (pemerintah dan swasta) diperlukan untuk menyukseskan pengembangan pertanaman jagung; dan 5) usaha lain berupa usaha ternak baik untuk dikembangkan karena adanya ketersediaan hijauan pakan ternak sebagai sumber pakannya.

Kata kunci: jagung, lahan suboptimal, Kalimantan Tengah

PENDAHULUAN

Jagung (Zea mays) merupakan tanaman dari famili Poaceae yang ditanam secara luas dan menjadi salah satu tanaman sereal penting di dunia. Jagung berpeluang dikembangkan sebagai bahan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Di mana produk industri jagung mencakup pati, maltodekstrin, minyak, sirup, dan produk industri fermentasi dan destilasi, serta biofuel (Biology … 2014; Ditjentan 2015). Permintaan jagung mempunyai kecenderungan meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industri (Soehendi dan Syahri 2013). Di tingkat dunia, produksi jagung Indonesia berada pada peringkat ke-6 di mana pada tahun 2012 mencapai 19,39 juta metrik

ton (FAOStat 2015). Indonesia masih menambah jagung dalam bentuk impor untuk memenuhi perkembangan industri pakan ternak sehingga kebijakan pengembangan sentra pertanaman jagung nasional sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk budi daya jagung dapat mencapai potensi provitas 14,0 t/ha (Puslitbangtan 2013). Peningkatan produksi jagung nasional beberapa dekade terakhir lebih banyak disebabkan adanya peningkatan produktivitas daripada peningkatan luas tanam (Adnyana et al. 2007) sehingga ekstensifikasi pertanaman jagung masih prospektif dilakukan.

Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan agroekosistem yang beragam mempunyai potensi untuk pengembangan jagung. Berdasarkan data statistik, produksi jagung Kalimantan Tengah tahun 2013 adalah 6.217 ton. Produktivitas jagung Kalimantan Tengah relatif masih rendah, yaitu 3.015 ton/ha. Beberapa wilayah andalan pengembangan jagung di antaranya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Utara, dan Pulang Pisau (BPS Kalteng 2014).

Kalimantan Tengah masih memiliki potensi untuk pengembangan jagung setelah tanaman pangan lainnya. Hal tersebut berdasarkan agroekosistem yang dimilikinya. Bahkan, dengan adanya peningkatan indeks pertanaman (IP), sangat dimungkinkan untuk penanaman jagung setelah tanaman padi atau sebaliknya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis mengenai potensi untuk pengembangan jagung di Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai potensi pengembangan jagung di lahan suboptimal merupakan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data dukung mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman jagung, produksi, luas lahan, dan potensi hasil per hektar jagung, serta potensi lahan suboptimal di Kalimantan Tengah. Analisis data primer dianalisis menggunakan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kesesuaian Lahan Pertanaman Jagung

Tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik pada lahan kering, lahan sawah, lebak, dan pasang surut dengan berbagai jenis tanah pada berbagai tipe iklim dan pada ketinggian tempat 0−2.000 m dari permukaan laut. Syarat tumbuh dan berkembangnya tanaman jagung dengan baik adalah 1) lahan bertekstur halus sampai sedang; 2) kedalaman tanah minimal 0,4 m; dan 3) tanaman jagung masih dapat tumbuh dengan baik pada kondisi drainase agak cepat sampai sedang, namun yang paling baik adalah berada keadaan drainase yang baik. Tanaman jagung akan tumbuh dengan baik pada kapasitas tukar kation (KTK) minimal 16 cmol, pH 5,5−8,2, dan terbaik pada pH 5,8−7,8. Kejenuhan basa (KB) minimal 35% terbaik jika KB >50% dan C-organik minimal 0,4%. Sementara itu, tanaman jagung masih dapat tumbuh dengan baik pada kandungan alkalinitas (ESP) 20%, terbaik pada ESP <15%. Kisaran temperatur rataan harian yang diinginkan jagung adalah 26−30°C, namun terbaik pada temperatur 20−26°C. Selanjutnya, untuk curah hujan adalah 1.200−1.600 mm dan 400−500 mm, terbaik pada curah hujan 500–1.200 mm dengan kelembaban 36−42% dan terbaik jika kelembaban >42% (Djaenudin et al. 2003).

Ketersediaan Sumber Daya Lahan

Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°14’ LU-3°30’ LS dan 110°45’ BT-115°51’ BT. Luasnya mencapai 153.564,50 km2 atau 8,04% dari luas Indonesia. Kalimantan Tengah merupakan

provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Papua (BPS Kalteng 2014). Jenis tanahnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning, organosol, laterit, regosol, aluvial, podsolik, litosol, dan latosol dengan topografi berupa pantai, daratan berawa, daratan bergelombang, perbukitan, dan

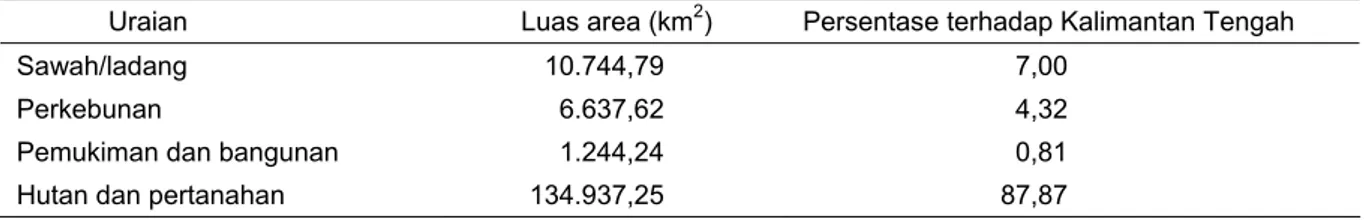

pegunungan (Wardana et al. 2012). Berdasarkan BPS Kalteng (2014), luas penggunaan lahan di Kalimantan Tengah khususnya untuk pertanian dan perkebunan adalah sebesar 17.382,41 km2 atau 11,32% dari luas wilayah Kalimantan Tengah (Tabel 1). Menurut data Bappeda dan BKMD Provinsi Kalimantan Tengah (Wardana et al. 2012), potensi lahan yang dapat digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura adalah 273.206 ha sehingga tersedia banyak lahan yang belum digunakan.

Tabel 1. Luas Kalimantan Tengah menurut penggunaannya sebagai sawah/ladang, perkebunan, pemukiman dan bangunan, serta hutan dan pertanahan

Uraian Luas area (km2) Persentase terhadap Kalimantan Tengah

Sawah/ladang 10.744,79 7,00

Perkebunan 6.637,62 4,32

Pemukiman dan bangunan 1.244,24 0,81

Hutan dan pertanahan 134.937,25 87,87

Sumber: BPS Kalteng (2014)

Lahan Suboptimal di Kalimantan Tengah

Luas Kalimantan Tengah 153.564 km2 terdiri atas berbagai topologi lahan di antaranya lahan

kering dengan luas 11.668.300 ha atau 77% dari luas wilayah Kalimantan Tengah, serta besar yang terdiri atas lahan rawa dan lahan pasang surut dengan luas 3.576.800 ha atau 24% dari total luas Kalimantan Tengah (Bhermana et al. 2009). Lahan pasang surut umumnya terdiri dari jenis tanah gambut dan tanah sulfat masam. Tanah gambut adalah tanah yang terdiri dari bahan organik lebih dari 20–30% dengan kendala utama drainase buruk, daya sangga tanah yang rendah, penurunanan permukaan tanah, kandungan hara relatif rendah, tingginya Fe, Al, dan S, serta kemasaman yang tinggi akibat asam-asam organik yang bersifat meracun terhadap perakaran tanaman. Tanah sulfat masam (aktual/potensial) selain memiliki drainase buruk, juga tingkat kemasamannya tinggi akibat adanya lapisan pirit (Firmansyah 2014). Selanjutnya, kendala yang dihadapi dari aspek budi daya antara lain persiapan lahan, pemakaian benih varietas unggul, penanaman (waktu tanam dan cara tanam), pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama, penyakit tanaman dan gulma yang belum dilakukan dengan baik, serta belum dilaksanakan integrasi pertanian tanaman dengan peternakan sehingga produktivitas lahan suboptimal masih rendah (Murtilaksono dan Anwar 2014).

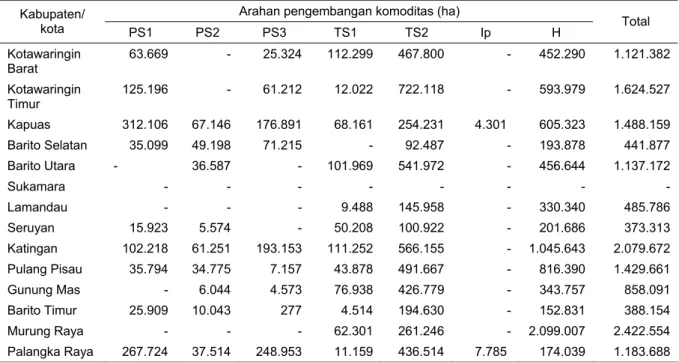

Jika dilihat dari arahan pengembangan komoditas pada semua lahan di Kalimantan Tengah maka arahan pengembangan komoditas di Kalimantan Tengah terbagi atas tujuh arahan pengembangan komoditas, yaitu PS1 (sawah pasang surut), PS2 (sawah lebak), PS3 (sawah tadah hujan), TS1 (tanaman pangan dataran rendah iklim basah), TS2 (tanaman perkebunan dataran rendah iklim basah, IP (perikanan air payau), dan H (kawasan hutan dan lain-lain) (Nugroho dan Budiman 2006) di mana arahan untuk semua kabupaten, seperti tercantum pada Tabel 2.

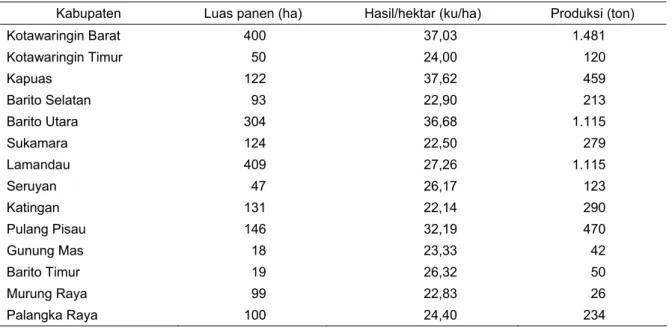

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk budi daya pertanian masih cukup banyak dan tentunya juga berpotensi untuk dijadikan areal pengembangan tanaman jagung. Adapun menurut BPS Kalteng (1996−2013) luas penggunaan lahan pertanian untuk pertanaman jagung di Kalimantan Tengah adalah seperti disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pertanaman jagung cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan adanya pemekaran wilayah beberapa kabupaten pada tahun 2002, dari lima kabupaten menjadi tiga belas kabupaten, juga adanya alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan nonpertanian. Dilihat dari potensi lahan, pemanfaatan lahan untuk tanaman jagung selama ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten (Tabel 4). Selain itu, lahan pasang surut juga berpotensi untuk pengembangan tanaman jagung.

Menurut Alihamsyah (2004) dan Wardana et al. (2012), percetakan sawah baru masih berlangsung, khususnya di daerah transmigrasi. Ketersediaan lahan rawa >3 juta ha. Lahan rawa yang sesuai untuk pengembangan tanaman pangan terdiri dari lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Lahan pasang surut adalah lahan yang rejim airnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut atau air sungai sehingga penanaman jagung juga dapat diarahkan ke daerah rawa pasang surut, terutama daerah dengan tipe luapan C dan D. Pengembangan jagung di areal sawah pasang surut dapat dilakukan dengan meningkatkan IP yaitu setelah tanam padi. Lahan lebak adalah lahan yang rejim airnya dipengaruhi oleh hujan yang turun di wilayah setempat maupun wilayah lain. Ada tiga

kategori lahan lebak, yaitu a) lebak dangkal memiliki genangan air <50 cm selama kurang dari 3 bulan; b) lebak tengahan memiliki genangan air 50−100 cm selama kurang dari 3−6 bulan; dan c) lebak dalam memiliki genangan >100 cm selama enam bulan atau lebih. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air sepanjang tahun. Hamparan lahan kering umumnya memiliki topografi bergelombang hingga berbukit. Kawasan lahan kering yang dapat dikembangkan untuk budi daya tanaman pangan adalah kawasan dengan kemiringan <15%. Pada lahan kering perlu diarahkan pada lahan yang ketersediaan air irigasi yang memadai dan konservasi lahan perlu mendapat perhatian. Selain itu, beberapa pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa penanaman jagung dapat pula dilakukan sebagai tanaman sela di perkebunan karet, pematang sawah, dan pekarangan yang umumnya berada pada lahan kering yang didominasi oleh jenis tanah Pasolik Merah Kuning (PMK) yang juga memiliki kesesuaian untuk penanaman jagung.

Tabel 2. Arahan pengembangan komoditas di Kalimantan Tengah

Arahan pengembangan komoditas (ha) Kabupaten/ kota PS1 PS2 PS3 TS1 TS2 Ip H Total Kotawaringin Barat 63.669 - 25.324 112.299 467.800 - 452.290 1.121.382 Kotawaringin Timur 125.196 - 61.212 12.022 722.118 - 593.979 1.624.527 Kapuas 312.106 67.146 176.891 68.161 254.231 4.301 605.323 1.488.159 Barito Selatan 35.099 49.198 71.215 - 92.487 - 193.878 441.877 Barito Utara - 36.587 - 101.969 541.972 - 456.644 1.137.172 Sukamara - - - - - Lamandau - - - 9.488 145.958 - 330.340 485.786 Seruyan 15.923 5.574 - 50.208 100.922 - 201.686 373.313 Katingan 102.218 61.251 193.153 111.252 566.155 - 1.045.643 2.079.672 Pulang Pisau 35.794 34.775 7.157 43.878 491.667 - 816.390 1.429.661 Gunung Mas - 6.044 4.573 76.938 426.779 - 343.757 858.091 Barito Timur 25.909 10.043 277 4.514 194.630 - 152.831 388.154 Murung Raya - - - 62.301 261.246 - 2.099.007 2.422.554 Palangka Raya 267.724 37.514 248.953 11.159 436.514 7.785 174.039 1.183.688

Sumber: Nugroho dan Budiman (2006)

Keterangan: PS1 = sawah pasang surut (padi); PS2 = sawah lebak (padi); PS3 = sawah tadah hujan; TS1 = tanaman pangan dataran rendah iklim basah (padi gogo, palawija), TS2 = tanaman perkebunan dataran rendah iklim basah (kelapa sawit, karet); Ip = perikanan air payau (udang, bandeng, kepiting), H = kawasan hutan dan lain-lain.

Produksi maupun produktivitas jagung ini sangat berfluktuasi, hal ini tidak lain disebabkan oleh berbagai faktor, seperti varietas, cara budi daya, maupun faktor iklim yang kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman (Soehendi dan Syahri 2013). Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung adalah ketersediaan varietas unggul. Varietas unggul memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas tanaman. Hal ini terkait dengan sifat yang dimiliki oleh varietas unggul tersebut, seperti daya hasil tinggi, ketahanan terhadap hama penyakit, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan (tanah dan iklim), seperti toleran kekeringan dan tanah masam, rendaman, salinitas, dan ketidakseimbangan hara dalam tanaman (Pabagge et al. 2008 dalam Soehendi dan Syahri 2013; Ditjentan 2015). Ditjentan (2015) menambahkan bahwa faktor lain yang turut berpengaruh dalam produksi jagung adalah persoalan penyediaan jagung juga terkendala dengan sifat pertanaman jagung di Indonesia. Produksi jagung terutama tersebar di 17 provinsi, sedangkan pasar jagung utama berada di Pulau Jawa. Sebagian besar daerah produksi jagung ini masih belum memilki prasarana transportasi yang baik sehingga arus jagung dari daerah produksi menuju daerah pemasaran terkendala. Demikian pula pertanaman jagung terutama masih dilakukan di lahan kering tadah hujan sehingga puncak produksi terjadi pada bulan-bulan Februari−April (60%), padahal kebutuhan industri relatif merata sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan penyediaan jagung untuk industri dan menyebabkan sebagian industri terpaksa melakukan impor. Tahun 2013, impor jagung untuk industri pakan telah mencapai 3,0 juta ton dan meningkat 1,7 juta ton pada tahun 2012. Pada tahun 2014, impor jagung diperkirakan akan mencapai 3,6 juta ton atau mengisi sekitar 50% kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak nasional.

Tabel 3. Data luas panen, hasil per hektar, dan produksi jagung pipilan di Kalimantan Tengah, 1996–2013

Tahun Luas panen (ha) Hasil per hektar (ku/ha) Produksi (ton) Keterangan

1996 6.685 - 10.127 1997 4.444 - 7.042 1998 6.010 - 9.049 1999 7.710 - 11.645 2000 6.262 - 9.662 2001 5.073 - 7.830

Lima kabupaten dan satu kota 2002 4.823 - 7.730 2003 5.640 - 9.226 2004 580 - 969 2005 1.447 16,57 2.400 2006 2.569 28,68 7.367 2007 1.385 28,67 3.971 2008 2.104 28,43 5.982 2009 2.821 28,53 8.048 2010 3.247 28,78 9.345 2011 3.195 28,82 9.208 2012 2.752 28,88 7.947 2013 2.062 30,15 6.217

Mulai tahun 2002 dan seterusnya ada pemekaran kabupaten menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota

Sumber: BPS Kalteng (1997–2014), diolah

Tabel 4. Luas panen, hasil, dan produksi jagung menurut kabupaten/kota, 2013

Kabupaten Luas panen (ha) Hasil/hektar (ku/ha) Produksi (ton)

Kotawaringin Barat 400 37,03 1.481 Kotawaringin Timur 50 24,00 120 Kapuas 122 37,62 459 Barito Selatan 93 22,90 213 Barito Utara 304 36,68 1.115 Sukamara 124 22,50 279 Lamandau 409 27,26 1.115 Seruyan 47 26,17 123 Katingan 131 22,14 290 Pulang Pisau 146 32,19 470 Gunung Mas 18 23,33 42 Barito Timur 19 26,32 50 Murung Raya 99 22,83 26 Palangka Raya 100 24,40 234 Sumber: BPS Kalteng (2014) Dukungan PTT

Keberhasilan upaya peningkatan produktivitas dan pedapatan usaha tani jagung sangat bergantung pada kemampuan penyediaan dan penerapan inovasi teknologi. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan dan mengembangkan berbagai inovasi teknologi salah satunya adalah Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Untuk mengembangkan PTT secara nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Program ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai ajang pembelajaran bagi petani di lapangan. Program SL-PTT ini bekerja sambil belajar dan diharapkan petani yang terlibat

pada Program SL-PTT dapat mengembangkan model pendekatan PTT kepada petani lain di wilayahnya (Soehendi dan Syahri 2013).

Pada dasarnya, PTT bukanlah suatu paket teknologi yang tetap, tetapi model atau cara pendekatan usaha tani. Prinsip PTT adalah memprioritaskan pemecahan masalah setempat (petani dan lahannya), serta memadukan pengelolaan tanaman dan lingkungannya model pengembangan spesifik lokasi. Oleh karena itu, paket teknologi PTT harus benar-benar bertitik tolak dari karakterisitik sumber daya dan kebutuhan/keinginan di daerah setempat. Menurut Suyamto et al. (2008) dalam Soehendi dan Syahri (2013) dan Ditjentan (2015), komponen teknologi dan rakitan teknologi dalam PTT Jagung adalah sebagai berikut: 1) komponen dasar, komponen teknologi dasar (compulsory) adalah komponen teknologi yang relatif dapat berlaku umum di wilayah yang luas; 2) komponen pilihan, komponen teknologi pilihan yaitu komponen teknologi yang lebih bersifat spesifik lokasi, antara lain a) penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT) dan dengan olah tanah (karena beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah sudah mengaplikasikan penggunaan alsintan), b) bahan organik, pupuk kandang, dan amelioran (pada beberapa lahan suboptimal Kalimantan Tengah petani menambahkan amelioran berupa abu dan kapur dolomit, di mana penambahannya disesuaikan dengan tingkat kemasaman tanah), c) penyiangan dengan herbisida atau secara manual, d) pengendalian hama dan penyakit yang tepat sasaran, dan e) penanganan panen dan pascapanen; dan 3) rakitan teknologi, agar komponen teknologi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan setempat maka proses pemilihan atau perakitannya didasarkan pada hasil analisis potensi, kendala, dan peluang atau dikenal dengan PRA (Participatory Rural Appraisal).

Melalui Program SL-PTT diharapkan terjadi percepatan penyebaran teknologi PTT dari peneliti ke petani peserta kemudian berlangsung difusi secara alamiah dari alumni Program SL-PTT kepada petani di sekitarnya. Seiring perjalanan waktu dan tahapan Program SLPTT, petani diharapkan merasa memiliki PTT yang dikembangkan sehingga peningkatan produktivitas jagung dapat tercapai.

Strategi Pengembangan Jagung di Lahan Suboptimal Kalimantan Tengah

Penanaman jagung di lahan suboptimal Kalimantan Tengah telah dilakukan sejak lama. Namun kenyataannya, sampai saat ini perkembangan pertanaman jagung belum berkembang sebagaimana diharapkan. Namun demikian, sudah mulai ada progresnya terutama kegiatan Upsus dan GPPTT di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Utara, dan Pulang Pisau. Agar kegiatan pengembangan pertanaman jagung lebih bisa berkembang lagi di masa mendatang, diperlukan strategi pengembangannya yang efektif.

Hasil analisis SWOT untuk perumusan strategi pengembangan pertanaman jagung di empat kabupaten di atas secara umum disajikan sebagai berikut:

Kekuatan:

a. Banyak SDM yang sudah lama bertanam dan menguasai pertanaman jagung b. Adanya pengembangan lahan pertanian jagung untuk semua agroekosistem

c. Ketersediaan bibit jagung hibrida semakin meningkat luas dan jumlahnya dari tahun ke tahun dan menyediakan jagung yang memiliki potensi hasil tinggi

d. Peningkatan produksi jagung dari tahun ke tahun pada setiap wilayah

e. Inovasi terknologi dan alsintan yang aplikatif untuk mendukung kegiatan pertanaman jagung sudah tersedia

Kelemahan:

a. Tidak semua petani mau melakukan kegiatan pertanaman jagung menggunakan benih jagung hibrida dan komposit dari bantuan pemerintah karena hasilnya tidak bisa dikonsumsi

b. Budi daya jagung manis lebih menjanjikan dibanding jagung pipilan c. Biaya pengolahan lahan untuk tanaman palawija lebih tinggi

d. Keraguan meningkatkan luasan pertanaman karena tidak ada jaminan pemasaran.

e. Belum ada komitmen dari pihak-pihak yang terkait (pelaku) untuk meyukseskan kegiatan pertanaman jagung

Peluang:

a. Kebutuhan pasar lokal akan jagung tinggi dan dekat dengan lokasi pertanaman

c. Kebijakan Pemda dan Pusat dalam mendukung program pertanaman jagung d. Akses pengolahan pascapanen dan produksi sudah tersedia dengan adanya pabrik e. Usaha ternak memerlukan hijauan yang bisa diperoleh dari hijauan jagung

Ancaman:

a. Tanaman padi masih merupakan komoditas unggulan b. Fluktuasi harga

c. Perluasan lahan perkebunan semakin meningkat

d. Penyakit busuk batang dan tongkol jagung memengaruhi hasil tanaman e. Musim selalu berubah sehingga memengaruhi waktu tanam dan panen

Perumusan Strategi

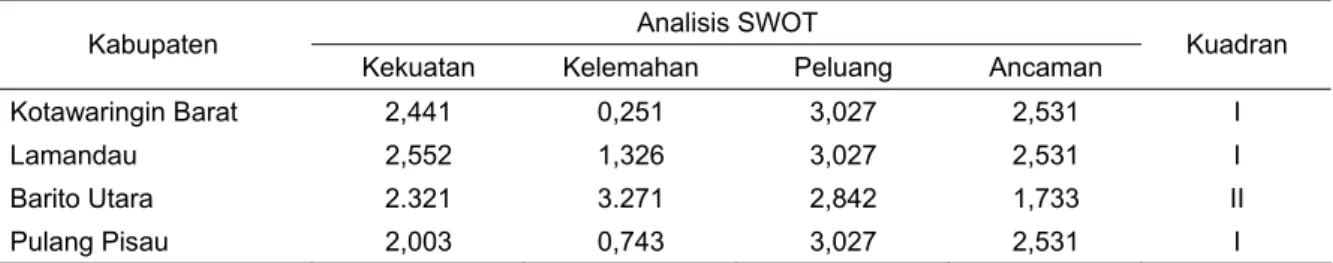

Berdasarkan hasil analisis SWOT (Tabel 5), diperoleh skor faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman untuk keempat kabupaten di atas. Dari skor tersebut hasil pemetaan pada empat kuadran strategi, yaitu kuadran I (strategi agresif), kuadran II (strategi investasi), kuadran III (strategi defensif), dan kuadran IV (strategi diversifikasi). Dari perpotongan keempat garis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman maka didapatkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Pulang Pisau berada pada kuadran I, yakni kuadran agresif dan Kabupaten Barito Utara berada pada kuadran II, yakni kuadran investasi (Gambar 1).

Tabel 5. Analisis SWOT potensi pertanaman jagung di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Utara dan Pulang Pisau

Analisis SWOT Kabupaten

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Kuadran

Kotawaringin Barat 2,441 0,251 3,027 2,531 I

Lamandau 2,552 1,326 3,027 2,531 I

Barito Utara 2.321 3.271 2,842 1,733 II

Pulang Pisau 2,003 0,743 3,027 2,531 I

Gambar 1. Kuadran analisis pengembangan kegiatan pertanaman jagung pada lahan suboptimal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Utara, dan Pulang Pisau

Hal ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dan investasi jangka pendek. Adapun strategi yang disarankan, yaitu

1) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada (lahan dan SDM) untuk meningkatkan populasi, produksi, luas tanam, dan hasil/hektar;

Kelemahan Kekuatan

III. DEFENSIF

Peluang

Ancaman

II. INVESTASI I. AGRESIF

IV. DIVERSIFIKASI Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Pulang Pisau Kab. Barito Utara

2) meningkatkan nilai tambah ekonomis dari hasil jagung (dalam pengolahan pascapanen yang berbasis home industry ataupun diversivikasi produk panen selain jagung pipilan) melalui inovasi teknologi dan kelembagaan; dan

3) membangun kemitraan usaha antara kelembagaan petani (pelaku utama dengan perusahaan pabrik pakan ternak dan perusahaan industri pengolahan jagung).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan jagung melalui perluasan areal tanam maupun intensifikasi masih dimungkinkan dilakukan di Kalimantan tengah. Hal ini karena adanya peningkatan luas tanam, baik melalui ekstensfikasi maupun melalui intensifikasi berupa penggunaan VUB, serta peningkatan indeks pertanaman (IP). Dukungan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) melalui penyediaan teknologi spesifik lokasi yang meliputi pemakaian benih bermutu, pemupukan berimbang, perbaikan manajemen, seperti cara pengolahan tanah yang tepat, tindakan konservasi, dan ameliorasi tanah akan dapat meningkatkan produktivitas lahan yang umumnya didominasi oleh jenis tanah marginal. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Pulang Pisau berada pada kuadran I, yakni kuadran agresif dan Kabupaten Barito Utara berada pada kuadran II, yakni kuadran investasi.

Untuk mencapainya maka peran BPTP sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan paket teknologi jagung spesifik lokasi. Selain itu, dukungan kegiatan penelitian untuk menghasilkan varietas-varietas unggul baru spesifik lokasi mutlak diperlukan, agar varietas yang sesuai dan berproduksi baik dapat terus tersedia di tingkat petani.

Kalimantan Tengah ideal untuk pertanaman jagung karena ketersediaan potensi lahan suboptimal yang luas. Oleh karenanya direkomendasikan beberapa hal:

1. diperlukan kejelasan pasar mengenai hasil panen jagung karena itu perlu peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator/penghubung antara pelaku usaha tani jagung dan pasar;

2. strategi jangka pendek yang bersifat agresif dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki menunjukkan pertanaman jagung mempunyai prospek yang baik untuk direalisasikan percepatan pengembangannya;

3. strategi jangka pendek yang bersifat investasi dengan mempertimbangkan kelemahan dan peluang yang dimiliki menunjukkan pertanaman jagung mempunyai prospek untuk segera diperbaiki dan dikembangkan;

4. peran aktif dari berbagai pihak terkait (pemerintah dan swasta) diperlukan untuk menyukseskan pengembangan pertanaman jagung:

a. peran pemerintah pusat berupa dukungan regulasi (peraturan) harga dan perbaikan infrastruktur pendukung;

b. peran pemerintah daerah memberikan kemudahan akses permodalan, membantu pemasaran, menyiapkan inovasi teknologi siap pakai, meningkatkan peran penyuluh untuk mendampingi pelaksanaan pertanaman jagung, dan perbaikan infrastruktur pendukung;

c. peran pemerintah dan swasta memberi kemudahan akses memperoleh benih, pupuk dan saprodi;

d. peran pemerintah dalam menyediakan saran pendukung berupa traktor dan mesin pompa; serta

e. peran kelompok tani adalah menerapkan manajemen produksi dan pascapanen jagung secara baik dan benar, serta menyosialisasikan manajemen tersebut secara kemitraan kepada kelompok tani lainnya.

5. usaha lain berupa usaha ternak baik untuk dikembangan karena adanya ketersediaan hijauan pakan ternak sebagai sumber pakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana MO, Zubachtirodin, Kariyasa K, Saenong S, Subandi, Pabbage MS. 2007. Prospek dan arah pengembangan agribisnis jagung. Ed ke-2. Bogor (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Alihamsyah T. 2004. Potensi dan pendayagunaan lahan rawa untuk peningkatan produksi padi. Kasryno,

Pasandaran E, Fagi AM, editors. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Bhermana A, Massinai R, Rangin L, Siahaan M. 2009. Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan di Kalimantan Tengah. Palangkaraya (ID): Balai Pengkajian Teknologi Kalimantan Tengah.

Biology of maize, series of crop specific biology documents. 2014. India (IN): Ministry of Environment and Forests and Departement of Biotechnology, Ministry of Science and Technology Goverment of India.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 1997. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 1996. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 1998. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 1997. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 1999. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 1998. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2000. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 1999. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2001. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2000. Palangka Raya(ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2002. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2001. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2003. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2002. Palangka Raya(ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2004. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2003. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2005. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2004. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2006. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2005. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2007. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2006. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2008. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2007. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2009. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2008. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2010. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2009. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2011. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2010. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2012. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2011. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2012. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[BPS Kalteng] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2014. Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2013. Palangka Raya (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

[Ditjentan] Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2015. Pedoman teknis pelaksanaan GPPTT jagung. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Djaenudin D, Marwan H, Hidayat A, Subagyo H. 2003. Petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah.

FAOStat. 2015. Maize countries by commodity [Internet]. [cited 2015 Okt 23]. Available from: http:/faostat3.fao.org.

Firmansyah AM. 2014. Karakteristik, kesesuaian lahan, dan teknologi kelapa sawit rakyat di rawa pasang surut Kalimantan Tengah. JPPT. 14(2):97−105.

Makarim AK, Las I. 2005. Terobosan peningkatan produktivitas padi sawah irigasi melalui pengembangan model pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT). Inovasi Teknologi Padi Menuju Swasembada Beras Berkelanjutan. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan PengembanganTanaman Pangan.

Murtilaksono K, Anwar S. 2014. Potensi, kendala, dan strategi pemanfaatan lahan kering dan kering masam untuk pertanian (padi, jagung, kedelai), peternakan, dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014; 2014 Sep 26−27; Palembang, Indonesia. Palembang (ID): Universitas Sriwijaya, Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO). hlm. U4-5–U4-15.

Nugroho K, Budiman C. 2006. Arah tata ruang pertanian. 1.3. Provinsi Kalimantan Tengah. Edisi pertama. Bogor (ID): Balai Besar Pengkajian Pertanian dan Pengkajian Sumber Daya Lahan Pertanian.

[Puslitbangtan] Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. 2013. Deskripsi varietas unggul jagung edisi 2013. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Soehendi R, Syahri. 2013. Potensi pengembangan jagung di Sumatera Selatan. J Lahan Suboptimal. 2(1): 84– 95.

Wardana IP, Purwani EY, Suhartini, Rakhmi AT, Mardiah Z, Ardiyanti SD, Jumali, Lasmini. 2012. Almanak padi Indonesia (Indonesian rice almanac). Subang (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.