TINJAUAN PUSTAKA

Morfologi Karang Target

Secara taksonomi phylum Coelenterata atau Cnidaria memiliki ciri khas yakni sengat yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Sel sengat ini dikenal dengan nama Nematocyt. Anggota dari phylum ini dibagi menjadi 4 klas yaitu:

1. Klass Hydrozoa (Physalia physalis) 2. Klass Schyphozoa (Aurelia aurita) 3. Klass Cubozoa (Chironex fleckeri),dan 4. Klass Anthozoa (Euphylia sp).

Keempat klass yang ada tersebut karang termasuk dalam klass yang keempat yakni Anthozoa (Suwignyo et al. 2005). Pada umumnya karang dibagi menjadi dua sub kelas yaitu:

1. Karang keras (Sclerectinia), dan 2. Karang lunak (Alcyonaceae).

Kedua jenis karang tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua jenis tersebut yakni dari struktur rangka penyusunnya. Pada karang keras rangka penyusunnya yakni rangka kapur CaCO3

Genus Euphylia dibagi menjadi 5 jenis, 4 diantaranya terdapat di Indonesia yakni Euphylia ancora, Euphylia glabrescens, Euphylia cristata, dan Euphylia davisa. Ciri khas dari genus ini yaitu bentuk percabangan koloni paceloid. Septa tanpa gigi dengan permukaan halus. Kolumella tidak ada, kosta tidak berkembang , sedangkan pada karang lunak rangka penyusunnya yakni silikat (Veron. 2000). Selain rangka jumlah tentakel polipnya juga berbeda. Pada karang keras dikenal juga dengan nama Hexacoralia atau memiliki 6 tentakel atau kelipatannya, sedangkan pada karang lunak juga dikenal dengan nama Octocoralia atau memiliki 8 tentakel atau kelipatannya (Sorokin. 1993).

Karang keras miliki jenis yang lebih bervariasi dibanding dengan karang lunak. Selain jenisnya yang bervariasi karang keras memiliki bentuk yang indah, dan terkadang dijadikan sebagai hiasan akuarium. Salah satu jenis karang keras adalah dari genus Euphylia.

dengan baik tetapi masih dapat terlihat. Bentuk polip besar dan tentakel memanjang. Jenis karang ini banyak ditemukan di perairan Indonesia yang relatif tenang dan kurang aksi gelombang (Suharsono. 2008). Pada penelitian ini diambil dua jenis yakni Euphylia ancora, dan Euphylia glabrescens. Secara taksonomi kedua karang dapat dijelaskan sebagai berikut (Veron. 2000):

Kingdom : Animalia Phylum : Coelenterata Klass : Anthozoa Ordo : Scleractinian Familia : Caryophyllidae Genus : Euphylia

Spesies : Euphylia ancora Euphylia glabrescens

Gambar 1. Karang target, Euphilia ancora (kiri), Euphilia glabrescens (kanan) (Anonim. 2008).

Kedua karang ini (Gambar 1) memiliki ciri khusus yang membedakannya, ciri tersebut dapat dilihat dari bentuk tentakel yang menjulur keluar. Euphylia ancora merupakan salah satu jenis karang keras yang memiliki bentuk tentakel seperti kuku, sehingga sering disebut sebagai karang kuku. Bentuk koloni flabeloid atau meandroid-paceloid yang secara keseluruhan membentuk kubah. Dinding koralit tipis dengan septa terlihat jelas tipis tanpa kolumella.

Euphylia glabrescens memiliki ciri tentakel yang menyerupai korek kayu dengan kepala berwarna putih. Bentuk koloni flabeloid atau meandroid-paceloid yang secara keseluruhan membentuk kubah. Dinding koralit tipis dengan septa terlihat tipis tanpa kolumella (Suharsono. 2008).

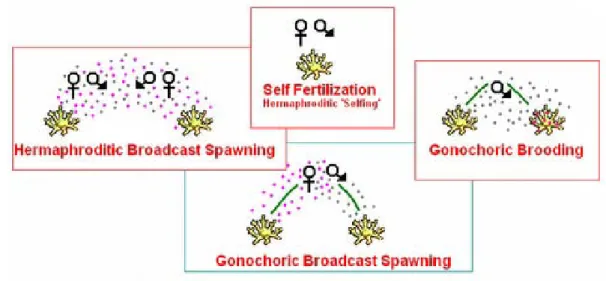

Jenis Reproduksi Pada Karang

Pada Coelenterata terdapat dua jenis reproduksi yakni reproduksi seksual dan aseksual. Secara seksual perkembangbiakan karang dibagi menjadi beberapa model perkembang biakan yakni:

1. Hermaprodit spawning 2. Biseksual spawning

3. Hermaprodit viviparous, dan 4. Biseksual hermaprodit.

Keempat model perkembangan seksual pada karang yang mendominasi komunitas terumbu karang yakni hermaprodit spawning, dimana telur karang tersebut dibuahi oleh sperma dari karang yang sama. Mekanisme tersebut dilakukan sebagai cara untuk mempertahankan jenis karang tersebut di lingkungannnya (Sorokin. 1993).

Gambar 2. Jenis reproduksi pada karang (Anonim. 2008).

Spesies karang yang brooder (menghasilkan planula) dapat pula mengeluarkan telur yang belum terbuahi selama beberapa minggu, sehingga membutuhkan waktu untuk pembentukan dan perkembangan sel telur secara besamaan sebelum fertilisasi. Spesies yang spawning juga membutuhkan waktu pembentukan sel telur secara bersamaan (Veron. 2000).

Pada ekosistem terumbu karang pertemuan antara gamet jantan dan betina dari karang lain dapat saja terjadi. Hal ini dikarenakan faktor fisik yakni arus yang membawa gamet tersebut sehingga bertemu dengan gamet dari karang lain.

Setelah terjadi pembuahan maka larva akan berenang kurang lebih 2 hari setelah menemukan tempat yang cocok maka larva tersebut akan menempel lalu tumbuh menjadi organisme karang yang baru (Jackson. 1986 dalam Barnes dan Hughes. 1999).

Gambar 3. Spawning pada karang salah satu karang target (Euphilia glabrescens) (Anonim. 2008).

Tiap karang memiliki waktu spawning yang berbeda tergantung dari jenis telurnya. Pada Acropora yang telurnya sinkronus waktu memijahnya lebih sering dibanding dengan jenis karang yang lain. Hal tersebut tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu spawning pada beberapa jenis karang di daerah sub tropis (Wilson dan Harrison. 2003).

Larva Karang

Kebanyakan spesies karang yang mengalami oogenesis, proses spermatogenesisnya berlangsung antara 2-4 bulan. Kematangan gonad jantan dan betina terjadi secara simultan dan spawningnya secara sinkron. Pelepasan gamet pada beberapa karang lebih dari enam malam, satu atau dua kali dalam setahun. Sedangkan spesies yang brooder (menghasilkan planula) bisa mencapai 3 sampai 7 bulan (Shlesinger dan Loya. 1985).

Gambar 4. Irisan histologi gonad Goniastrea aspera (Sakai. 1997)

Ukuran tiap larva berbeda antara satu jenis dengan jenis karang yang lain. Untuk jenis karang yang spawning ukuran perkembangan dari larvanya cenderung lebih kecil dibanding dari jenis yang brooder. Hal ini tampak dari jenis Acropora tenuis yang spawning diameter planulanya yakni 500 ± 70 μm, sedangkan pada yang jenis brooder seperti Stylophora pistillata diameter planulanya 1500 ± 200 μm. Perbedaan juga dapat dilihat saat larva S. pistillata sudah mewarisi zooxhantella, sedangkan pada A. tenuis tidak ditemukan zooxhantella (Nishikawa et al. 2003).

Embriogenesis and perkembangan larva karang telah diteliti sebanyak 19 spesies dari karang keras (hermatypic scleractinians) yang melepaskan gamet selama musim panas (musim spawning karang). Telur-telur yang mengalami fertilisasi setelah 2 jam setelah spawning pada semua spesies kemudian membentuk larva (blastula) setelah 7-10 jam. Pada spesies Platygyra sinensis pembentukan lapisan endodermal melalui proses invaginasi. Pada semua spesies

karang larva menjadi rantan atau lemah setelah pada saat berumur 36 jam setelah spawning. Larva kembali terlihat sehat dan bergerak pada umur 48 jam (Babcock et al. 1986).

Penempelan Larva Karang (Recruitment)

Pengaruh faktor lingkungan pada fase penempelan larva sangat besar. Larva ini sangat sensitif dengan perubahan lingkungan yang ekstrim. Secara khusus pada fase ini larva sangat sensitif dengan cahaya dan gravitasi. Ketahanan hidup pada fase ini sangat kecil sehingga secara insting mencari tempat yang terlindung (Railkin. 2004).

Larva karang akan mengalami beberapa fase yakni fase medusa dan fase polip. Fase medusa merupakan fase dimana larva karang akan berenang dalam kolom air untuk mencari tempat menempel. Fase polip merupakan lanjutan dari fase medusa dimana larva karang akan menempel pada suatu substrat untuk tumbuh (Suwignyo et al. 2005). Larva karang mengalami pengendapan dalam aquarium pada umur 4-7 hari setelah fertilisasi (Babcock et al. 1986).

Gambar 5. Penempelan larva Oulastrea crispata pada blok recruitment (Lam. 2000).

Perkembangan larva setelah menempel dimulai dari polip yang menempel tersebut kemudian bermultiplikasi menjadi polip yang banyak. Polip ini terus berkembang membentuk koloni karang yang besar (Sorokin. 1993).

Sinyal Alam yang Berpengaruh Terhadap Reproduksi

Faktor lingkungan sangat berpengaruh untuk mengontrol kematangan gonad adalah temperatur perairan, panjang hari saat siang dan laju perubahan temperatur. Karang yang dijadikan kontrol untuk waktu spawning biasanya didasarkan pada siklus pasang surut. Pelepasan gamet karang biasanya didasarkan pada saat matahari tenggelam, disamping itu pengaruh siklus biologi, kimiawi atau fisik perairan (Veron. 2000). Pengaruh lingkungan juga sangat berdampak pada pengeluaran gamet pada beberapa jenis karang di Karibia (Kolinski dan Cox. 2003).

Suhu, cahaya, serta curah hujan pada Montastraea annularis sangat berpengaruh terhadap ukuran gonadnya. Korelasi yang sangat nyata ditunjukkan dengan lebih baiknya ukuran gonad pada temperatur yang tinggi (Mendes dan Woodly. 2002).

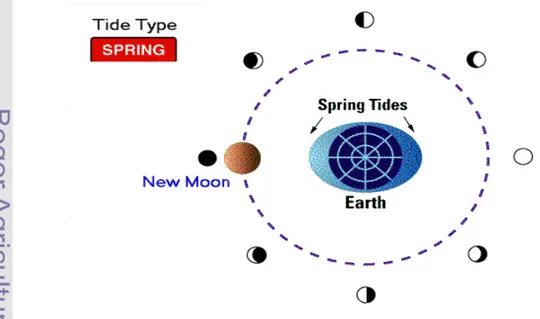

Pasang Surut

Jenis pasang surut yang yang terjadi di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Pasang surut harian tunggal (Diurnal Tide)

Merupakan pasut yang hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dalam satu hari, ini terdapat di Selat Karimata.

2. Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide)

Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang tingginya hampir sama dalam satu hari, ini terdapat di Selat Malaka hingga Laut Andaman.

3. Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal)

Merupakan pasut yang tiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut tetapi terkadang dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu, ini terdapat di Pantai Selatan Kalimantan dan Pantai Utara Jawa Barat.

4. Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide, Prevailing Semi Diurnal)

Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari tetapi terkadang terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda, ini terdapat di Pantai Selatan Jawa dan Indonesia Bagian Timur (Wyrtki. 1961).

Castro dan Hubber (2007) yang menyatakan bahwa pasang surut sangat mempengaruhi organisme laut dekat dengan pantai dan juga berpengaruh pada organisme laut lepas pantai. Oleh sebab itu pengaruh pasang surut sangat besar bagi aspek fisiologis organisme laut.

Pasang surut merupakan faktor penentu pertumbuhan karang. Karang dapat tumbuh pada daerah subtidal (Veron. 2000). Oleh sebab itu bentukan pasang surut sangat berpengaruh terhadap tempat pertumbuhan karang. Tipe diurnal dan semi diurnal merupakan fenomena pasang surut yang sangat berpengaruh pada daerah Great Barrier Reef (Wolanski. 1994). Pada beberapa genera seperti (Acropora, Porites, Faviidae, Mussidae dan Pocilloporidae) di Great Barrier Reef mengalami pemutihan sebanyak 40-75%. Bahkan karang jenis Faviidae yang tumbuh dibawah daerah pasang surut dengan kedalaman 9 meter masih mengalami kematian sebanyak 20-30%. Hal ini disebabkan karena pasang surut yang terlalu ekstrim pada daerah tersebut (Anthony dan Kerswell. 2007).

Perkembangan gonad akibat pengaruh pasang surut juga memegang peran yang sangat penting. Pada daerah temperate atau lintang tinggi pemijahan terjadi pada bulan Desember sampai bulan April. Reproduksi ini juga terus menerus terjadi dalam jangka waktu musim tertentu. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dimana pada saat tersebut terjadi pasang tertinggi dengan arus yang lemah dan suhu air yang hangat (Wilson dan Harrison. 2003).

Arus Perairan

Arus merupakan suatu vektor yang terdiri dari dua komponen yakni arah dan kecepatan (Neumann dan Pierson. 1966). Kedua komponen arus ini sangat berpengaruh terhadap reproduksi karang.

Komponen arah kebanyakan berkontribusi pada penempelan dan distribusi larva organisme laut seperti karang (Railkin. 2004). Pada komponen kecepatan sangat berpengaruh terhadap pemicu reproduksi organisme laut contohnya karang. Hal ini dibuktikan dari penyemprotan air yang menyerupai arus laut menyebabkan karang target mengeluarkan gametnya (Sebens. 1984).

Arus juga dapat mempengaruhi sensitifitas dan fisiologis dari karang. Karang yang tumbuh pada daerah berarus lemah maka cenderung lebih sensitif dan cepat pertumbuhannya dibanding pada karang yang tumbuh pada derah yang berarus kuat (Genin dan Karpl. 1994).

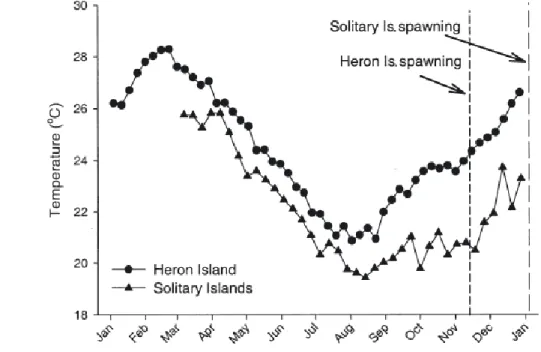

Suhu Perairan

Peran suhu baik dalam pamatangan maupun pelepasan gamet sangat besar. Hal diungkapkan oleh Tung dan Chang (1999) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan masa reproduksi dan pematangan telur pada Taiwan utara dengan Taiwan selatan yakni pemanasan suhu air. Pernyataan yang sama diungkapkan hasil survey dari Kolinski dan Cox (2003) bahwa 71% gamet dilepaskan pada musim panas, 21% pada musim gugur, 13% pada musim dingin, dan 38% pada musim semi. Hal ini sangat terkait dengan suhu lingkungan yang ada.

Gambar 6. Perbandingan pemijahan karang terhadap suhu dalam kurun waktu satu tahun (Wilson dan Harrison. 2003)

Hasil penelitian yang sama diungkapkan oleh Mendes dan Woodley (2002) bahwa suhu yang maksimum dapat menyebabkan pelepasan gamet karang kedalam perairan. Selain suhu masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap pelepasan gamet karang.

Hasil penelitian yang berbeda didapatkan yakni karang jenis tertentu juga dapat melepaskan gametnya dalam kondisi suhu yang rendah (Lam. 2000). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada beberapa jenis karang seperti pada Pasifik utara yang mampu mentolerir suhu yang rendah dibawah 30 0C (Castro dan Hubber. 2007).

Suhu juga sangat berpengaruh terhadap penempelan larva karang. Pada jenis karang Favia fragum dapat bertahan pada kondisi suhu yang tinggi. Hal berbeda didapatkan pada larvanya, justru tingkat penempelannya berkurang 13% akibat suhu perairan yang tinggi. Penurunan juga terjadi pada tingkat ketahanan hidup, dimana terjadi penurunan sekitar 27%. Hasil tersebut dapat ditunjukkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan larva karang (Randall dan Szmant. 2009).

Salinitas Perairan

Salinitas didefenisikan sebagai total jumlah dalam gram dari ion inorganik terlarut diwakili dalam satu kilogram air laut (Hester dan Harrison. 2000). Salinitas merupakan faktor penentu sekaligus pembatas karang pada daerah lintang tinggi untuk bereproduksi. Karang dapat bereproduksi pada salinitas berkisar 30 sampai 35 0/00 (Lam. 2000). Kondisi tersebut berada pada kondisi

salinitas rata-rata yakni 34, 7 0/00 (Neumann dan Pierson. 2002).

Jika salinitas mengalami penurunan dari salinitas rata-rata maka dapat mempengaruhi fertilisasi. Salinitas 30 0/00

Kisaran pH normal yang dimiliki oleh laut yakni 7,5 sampai 8,2 (Millero. 2006). Kondisi pH diluar kisaran tersebut maka pH lautnya sudah tidak normal. dapat menurunkan fertilisasi karang sebanyak lebih dari 50% (Humphrey. 2008).

Kondisi pH periran jika tidak normal maka dapat menyebabkan beberapa anomali. Pada ekosistem terumbu karang pH yang tidak normal ini dapat mengganggu pertumbuhan karang. Hal ini disebabkan karena pH dapat memicu pertumbuhan alga, sehingga karang sulit berkompetisi dengan alga (Brownlee. 2009).

pH juga sangat berpengaruh terhadap reproduksi karang. Pada perairan pH sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan ketahanan sperma dalam perairan. Peningkatan pH menyebabkan kerusakan flagella karang yang menyebabkan sperma sulit untuk bergerak. Pergerakan ini jika terus terganggu maka akan menyebabkan sperma cepat mati (Morita et al. 2006).

Fase Bulan

Faktor alam yang sangat berperan dalam reproduksi karang yakni fase bulan (Varmeij et al. 2003). Pada berbagai penelitian di daerah lintang tinggi menunjukkan bahwa karang banyak melakukan pemijahan saat bulan purnama (Babcock et al. 1985).

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Wilson dan Harrison (2003) bahwa karang pada lintang tinggi yang memiliki tipe reproduksi spawning bereproduksi pada 8 sampai 12 hari setelah bulan purnama. Hal ini berbeda didapatkan pada daerah lintang rendah dimana karang melakukan pemijahan saat bulan gelap (Harrison dan Wallace. 1990).

Nitrat (NO3) dan fosphat (PO4)

Jenis nutrien yang dibutuhkan oleh karang diantaranya nitrat dan fospat (Wolanski. 1994). Lingkungan tempat karang bertumbuh yang tergolong dalam tempat yang miskin nutrien (Veron. 2000).

Kondisi menyebabkan karang tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan ion nutrien dalam perairan (Sorokin. 1993). Pengaruh nutrien yang tidak terlalu banyak inilah yang juga berpengaruh terhadap fertilisasi karang. Pengaruhnya juga tidak terlalu signifikan (Humphrey. 2008).