6 2.1. Daya Tahan Kardiovaskular

2.1.1. Pengertian Daya Tahan Kardiovaskular

Daya tahan merupakan suatu kapasitas untuk melakukan aktivitas fisik secara terus menerus dalam waktu yang lama dan dalam suasana aerobik.

Seseorang yang memiliki daya tahan yang baik, tidak akan merasa kelelahan yang berlebihan setelah melakukan latihan dan kondisinya cepat pulih kembali seperti sebelum melakukan latihan. Daya tahan menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas melakukan kerja secara terus menerus. Secara umum daya tahan dibagi menjadi dua yaitu daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot (Depkes, 1996).

Daya tahan otot adalah kemampuan suatu otot atau group otot untuk berkontraksi secara berulang kali atau terjadi ketegangan yang terus menerus dan tahan terhadap kelelahan dalam jangka waktu yang lama (Kisner & Colby, 2012).

Daya tahan otot juga dapat didefinisikan kemampuan otot melawan gaya submaksimal secara berulang kali atau kontraksi otot yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Wilmore & Costil, 1999). Daya tahan kardiovaskular merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan latihan intensitas rendah secara terus menerus seperti berjalan, jogging dalam jangka waktu yang lama (Kisner & Colby, 2012). Sedangkan menurut Wulandari et al (2013), daya tahan kardiovaskular merupakan kemampuan untuk melakukan latihan dinamis

menggunakan otot dengan intensitas sedang hingga tinggi pada jangka waktu yang cukup lama serta berhubungan dengan respon jantung, pembuluh darah serta paru untuk mengangkut oksigen ke otot selama melakukan olahraga.

Daya tahan kardiovaskular merupakan faktor penting dalam kesegaran jasmani. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dengan waktu yang lama dan melibatkan otot-otot besar dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi. Daya tahan kardiovaskular berarti kemampuan melepaskan energi metabolisme yang ditujukan dengan kemampuan kerja fisiologis tubuh relatif untuk menghasilkan efisiensi dari pembuluh darah, jantung dan paru dalam periode waktu lama (Battinelli, 2000). Daya tahan kardiovaskular atau kebugaran aerobik juga didefinisikan sebagai kemampuan sistem respirasi dan sirkulasi untuk menyediakan oksigen untuk kerja otot selama melakukan aktivitas yang ritmik dan kontinyu dengan melibatkan kelompok besar otot (Nieman, 2001).

Daya tahan kardiovaskular yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk bekerja yang tinggi, yang berarti kemampuan untuk mengeluarkan sejumlah energi yang cukup besar dalam periode waktu yang lama (Sharkey, 2011). Daya tahan kardiovaskular yang baik akan meningkatkan kemampuan kerja manusia dengan intensitas lebih besar dan waktu yang lebih lama. Daya tahan kardiovaskular yang baik juga akan memungkinkan untuk membangun ketahanan yang lebih besar terhadap kelelahan sehingga dapat melakukan aktivitas untuk jangka waktu yang lebih lama. Besarnya kemampuan kardiovaskular ditentukan

dengan pengukuran oksigen yang digunakan maksimal (ambilan oksigen maksimal) atau VO2max secara langsung untuk beraktivitas.

2.1.2. Volume Oksigen Maksimal (VO2max)

VO2max yaitu suatu ukuran kapasitas tubuh dalam menggunakan oksigen.

VO2max merupakan jumlah oksigen maksimal yang dikonsumsi permenit ketika seseorang telah mencapai usaha maksimal. VO2max merupakan faktor utama untuk menentukan intensitas latihan atau kecepatan langkah yang dapat dilakukan secara terus-menerus. VO2max ditanyatakan dalam berat badan dalam milliliter oksigen yang dikonsumsi perkilogram permenit (mL/kg permenit). VO2max bergantung pada transportasi oksigen, kapasitas ikatan oksigen dalam darah, fungsi jantung, kapabilitas difusi oksigen dan oksidatif potensial di otot (Wiwin, 2008).

Kapasitas aerobik menggambarkan besarnya kemampuan motorik dari proses aerobik seseorang. Semakin besar kapasitas VO2max seseorang maka semakin besar pula kemampuan untuk melakukan beban kerja yang berat dan proses pemulihan kebugaran fisik lebih cepat. VO2max yang besar berbanding lurus dengan kemampuan seseorang melakukan beban kerja yang berat dalam waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan oleh kapasitas anaerobik yang dimiliki seseorang sangat terbatas, sehingga sulit untuk bertahan saat melakukan beban kerja/latihan yang berat. Oleh sebab itu sistem aerobik yang bekerja hanya dengan pemakaian oksigen merupakan kunci penentu keberhasilan dalam olahraga ketahanan. VO2max yang besar juga mempercepat pemulihan setelah beraktivitas. VO2max yang tinggi memungkinkan untuk melakukan pengulangan

gerakan yang berat dan lebih lama. Untuk dosis aktivitas fisik yang sama maka VO2max yang lebih tinggi akan menghasilkan kadar asam laktat yang rendah sehingga mempercepat proses pemulihan (Wiwin, 2008).

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Tahan Kardiovaskular 1. Indeks Massa Tubuh

IMT merupakan hasil dari berat badan (kilogram) dibagi kuadrat dari tinggi badan (meter). IMT menggambarkan adiposa pada tubuh seseorang. Dengan pengukuran IMT diperoleh kategori sebagai berikut underweight, normal, overweight dan obesitas (Susilowati, 2007).

2. Umur

Umur mempengaruhi hampir semua komponen dalam kesegaran jasmani. Umur dapat mempengaruhi daya tahan kardiovaskular seseorang. Ketahanan kardiovaskular mencapai puncaknya pada usia 10-20 tahun dengan nilai indeks jantung normal kira-kira 4 L/menit/m2. Ketahanan kardiovaskular menurun secara perlahan seiring dengan bertambahnya usia, dan pada usia 80 tahun nilai normal indeks jantung hanya tinggal 50%. Ini dikarenakan penurunan kekuatan kontraksi jantung, massa otot jantung, kapasitan vital paru dan kapasitas oksidasi otot skeletal (Susilowati, 2007).

3. Jenis kelamin

Daya tahan kardiovaskular antara pria dan wanita berbeda pada masa pubertas. Hal ini karena wanita memiliki jaringan lemak yang lebih

banyak dibandingkan pria. Selain itu juga terdapat perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita yang disebabkan oleh perbedaan ukuran otot dan proporsinya dalam tubuh (Susilowati, 2007).

4. Aktivitas fisik (kebiasaan olahraga)

Kebiasaan olahraga yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh terhadap daya tahan kardiovaskular. Orang yang terlatih akan memiliki otot yang lebih kuat, lebih lentur, dan memiliki ketahanan kardiorespirasi yang lebih baik. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan mengurangi lemak tubuh. Aktivitas fisik yang baik dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular, yaitu penurunan denyut nadi, pernafasan semakin membaik, penurunan risiko, penyakit jantung dan hipertensi (Susilowati, 2007).

5. Kebiasaan merokok

Kebiasaan merokok dapat mengakibatkan penuruan performa pernafasan. Hal ini disebabkan oleh zat nikotin yang terkandung didalam rokok yang menyebabkan kontriksi bronkiolus terminalis paru sehingga menyebabkan peningkatan tahanan aliran udara ke dalam dan keluar paru. Selain itu nikotin dapat melumpuhkan silia pada permukaan epitel pernafasan secara normal terus bergerak untuk memindahkan kelebihan cairan dan partikel asing dari saluran pernapasan, ini mengakibatkan lebih banyak debris berakumulasi dalam jalan napas dan menambah kesukaran bernapas. Efek iritasi

asap rokok juga menyebabkan kenaikan sekresi cairan dalam cabang- cabang bronkus dan pembengkakan lapisan epitel (Susilowati, 2007).

2.1.5. Harvard Step Test

Harvard Step Test pertama dikembangkan oleh Graybriel Brouha &

Heath pada tahun 1943 (Cheevers & Cathrine, 2007). Harvard step test merupakan tes kapasitas aerobik yang sederhana. Tes ini bertujuan untuk mengukur kapasitas aerobik untuk kerja otot dan kemampuannya pulih dari kerja (Utari, 2007). Tes dilakukan dengan cara naik turun bangku setinggi 45 cm pada laki-laki dan 40 cm pada perempuan. Tes dilakukan selama 5 menit, setelah 5 menit denyut nadi dihitung dalam menit ke-1, menit ke-2 dan menit ke-3 masing- masing 30 detik. Hasil tes kemudian dimasukkan dengan menggunakan dua cara penilaian yaitu :

a) Long Form (Fitness Indeks I)

Intrepetasi tes:

Tabel 2.1 Intrepetasi Harvard Step Test (Sumber: Math, P.E & Health, Science, 2015)

Sangat baik >90

Baik 80-89

Sedang 65-79

Kurang 55-64

Buruk <55

b) Short Form (Fitness Indeks II)

Pencatatan dihitung dengan denyut nadi selama 30 detik, setelah menit pertama istirahat (Suntoda, 2007), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Hasil :

81 ke atas : baik 50-80 : sedang 49 ke bawah : buruk

Kontraindikasi Harvard step test yaitu akut miokard infark, risiko tinggi unstabil angina, aritmia jantung yang tidak terkontrol, stenosis aorta, gagal jantung, emboli paru akut/infark paru, miokarditis akut/pericarditis, stenosis koroner, penyakit katup jantung, elektrolit abnormall, hipertensi, takiaritmia/bradiaritmia, kardiomiopati, gangguan mental atau fisik (Cheevers &

Cathrine, 2007).

Berikut indikasi tes dihentikan:

1) Pusing/mual

2) Debar jantung tidak teratur

3) Kelelahan jelas terlihat secara fisik dan verbal 4) Sesak nafas

5) Reaksi orthosympathetic (berkeringat/pucat) 6) Kaki keram

(Cheevers & Cathrine, 2007)

Subjek harus menghindari aktivitas berat selama 24 jam sebelum tes dan menghindari makan berat, kafein, nikotin atau dalam waktu 2 sampai 3 jam sebelum tes (Cheevers & Cathrine, 2007).

2.2. Sistem Kardiovaskular

Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 bagian yang saling mempengaruhi yaitu jantung untuk memompa darah, pembuluh darah untuk mengedarkan dan mengalirkan dan darah untuk menyimpan dan mengatur. Interaksi antara ketiganya di bawah kendali sistem saraf dan hormon untuk mempertahankan keseimbangan dinamis oksigen dalam sel (Yusuf, 2001). Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon dan sisa-sisa metabolisme ke seluruh tubuh (Taylor, 2015).

Gambar 2.1 Sistem Kardiovaskular (Sumber: Anonim, 2003)

Secara anatomi sistem kardiovaskular dibagi dalam tiga bagian: (1) Sistem distribusi yang terdiri dari arteri dan arteriola dengan fungsinya sebagai

“transport” atau penyalur darah ke semua organ dan jaringan sel tubuh serta mengatur alirannya ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkannya. Bagian ini juga berfungsi menjalankan tekanan pulsasi yang berasal dari jantung ke seluruh pembuluh darah arteri dan arteriola. (2) Sistem difusi yang terdiri dari pembuluh darah kapiler, yang ditandai dengan dindingnya yang tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses difusi suatu bahan yang berlangsung di dalamnya seperti: karbondioksida, oksigen, zat gizi dan sisa-sisa metabolisme serta tidak jarang sel-sel darah juga dapat melaluinya. Pembuluh darah kapiler bersama-sama dengan arteriola dan venula berfungsi memelihara tahanan atau resistance vaskular. (3) Sistem pengumpul, yang berfungsi menerima dan mengumpulkan darah dari kapiler, pembuluh darah limfe, dan atau langsung dari sistem arteri.

Bagian pembuluh darah ini merupakan saluran yang “distensible” dan berfungsi juga mengalirkan kembali darah ke jantung (Masud, 1992).

Darah mengalir di dalam sistem vaskular karena jantung berkontraksi dan berelaksasi sehingga menimbulkan perubahan-perubahan tekanan yang mampu memompa darah dari dan ke jantung kembali. Di dalam sistem vaskular, sirkulasi darah yang beredar di dalamnya berkisar 5-6L pada keadaan istirahat dalam posisi berbaring, dengan jantung rata-rata memompa darah sebesar 5L permenitnya dan dapat meningkat sampai dengan 25-35 liter permenit pada saat melakukan aktivitas olahraga. Volume darah ditiap bagian sistem vaskular bervariasi jumlahnya sesuai dengan fungsinya dan hanya 9% darah yang terdapat di dalam

jantung dari jumlah seluruhnya (Masud, 1992). Distribusi volume darah di dalam sistem kardiovaskular dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Persentasi volume darah di tiap bagian sistem kardiovaskular (Sumber: Masud, 1992)

2.2.1. Sistem Sirkulasi

Sistem sirkulasi terdiri atas sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik serta sistem koronaria. Pada sirkulasi pulmonal, darah dari jantung (ventrikel kanan) melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru kemudian dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis dan masuk kembali ke jantung (atrium kiri) (Luhulima, 2001).

Pada sirkulasi sistemik, darah melalui vena cava superior dan inferior masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis (katup AV kanan) dan trunkus pulmonalis melalui katup semilunaris pulmonal.

Kemudian darah dipompakan melalui arteri pulmonalis masuk ke dalam paru-paru (terjadi pertukaran Gas, CO2 dikeluarkan ke saluran napas dan O2 didifusi ke darah yang terjadi di alveoli), kemudian kembali ke jantung melalui vena

pulmonalis, masuk ke dalam atrium kiri. Darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis (katup mitralis). Darah dari ventrikel kiri dipompa keseluruh tubuh melalui aorta ascendens dengan katup semilunaris aorta dan diedarkan keseluruh tubuh melalui arteri yang berlanjut pada arteriol jaringan (ke sel). Kemudian darah balik (darah vena) kembali ke jantung melalui vena yaitu vena cava superior dan inferior (Luhulima, 2001).

Pada sirkulasi koronaria (sirkulasi jantung), arteri koroner berawal dari basis aorta asendens. Untuk menjamin pasokan darah ke jantung, arteri koroner memiliki banyak anastomosis. Hambatan pada sirkulasi koroner, apakah pada spasme atau sumbatan, akan menimbulkan iskhemia miokardium dan bila tidak segera diatasi akan terjadi infark miokardium (Wiwin, 2008).

2.2.2 Anatomi Jantung

Jantung terdiri dari 4 bagian. Sisi kanan dan kiri jantung masing-masing tersusun atas dua bagian, atrium dan ventrikel. Dinding yang memisahkan bagian kanan dan kiri disebut septum. Ventrikel adalah bagian jantung yang menyemburkan darah ke arteri. Fungsi atrium adalah menampung darah yang datang dari vena dan bertindak sebagai tempat penimbunan sementara sebelum darah kemudian dikosongkan ke ventrikel. Perbedaan ketebalan dinding atrium dan ventrikel berhubungan dengan beban kerja yang diperlukan oleh tiap bagian.

Dinding atrium lebih tipis dibandingkan dengan dinding ventrikel karena rendahnya tekanan yang ditimbulkan oleh atrium untuk menahan darah dan kemudian menyalurkannya ke ventrikel. Ventrikel kiri mempunyai beban kerja yang lebih berat diantara dua bagian bawahnya, maka tebalnya sekitar 2 ½ lebih

tebal dibandingkan dengan dinding ventrikel kanan. Ventrikel kiri menyemburkan darah melawan tahanan sistemik yang tinggi, sementara ventrikel kanan melawan tekanan rendah pembuluh darah (Smeltzer & Bare, 2002).

Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada (thoraks), diantara kedua paru. Selaput yang mengitari jantung disebut dengan perikardium, yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu:

1) Perikardium Parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru.

2) Perikardium viseralis, yaitu lapisan permukaan jantung itu sendiri, yang disebut juga epikardium.

Diantara kedua lapisan selaput tersebut, terdapat cairan pelumas yang berfungsi mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa.

Cairan ini disebut cairan perikardium (Wiwin, 2008).

Jaringan otot khusus yang menyusun dinding jantung dinamakan otot jantung. Secara mikroskopis, otot jantung mirip otot serat lurik (skelet), yang berada di bawah kontrol kesadaran. Namun secara fungsional, otot jantung ini menyerupai otot polos karena bersifat volunter. Serat otot jantung tersusun secara interkoneksi sehingga dapat berkontraksi dan relaksasi secara terkoordinasi. Pola urutan kontraksi dan relaksasi tiap-tiap serabut otot akan memastikan kelakuan ritmik otot jantung sebagai satu keseluruhan dan memungkinkannya berfungsi sebagai pompa (Smeltzer & Bare, 2002). Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan otot jantung yaitu epicardium (lapisan otot paling luar), myocardium (lapisan otot tengah) dan endocardium (lapisan otot paling dalam) (Wiwin, 2008).

2.2.3. Fisiologi Jantung

Darah yang terdapat di dalam jantung dipompa keluar secara terus- menerus dan setelah melalui sistem vaskular, darah kembali ke jantung. Sistem vaskular yang dilalui dapat berupa sistem sirkulasi paru (pulmonary circulation) dan sistem sirkulasi umum (systemic circulation). Pembuluh darah pada kedua sistem tersebut terdiri dari: 1) pembuluh darah nadi (arteri) yang mengalirkan darah dari jantung ke jaringan sel-sel tubuh, 2) pembuluh darah balik (vena) yang mengalirkan darah dari jaringan sel-sel tubuh ke jantung (Masud, 1992).

Pada orang normal, darah yang masuk ke jantung melalui vena cava, kemudian dipompa ke sistem sirkulasi paru. Setelah mengalami oksigenasi di dalam jaringan sel-sel paru, kemudian darah kembali ke jantung melalui pembuluh darah balik (vena pulmonalis). Selanjutnya darah dipompa keluar dari jantung melalui bilik kiri ke sistem sirkulasi sistemik menuju ke seluruh jaringan sel-sel tubuh (Masud, 1992).

Pada keadaan normal, jumlah darah yang dapat dipompa oleh jantung sesuai dengan jumlah darah yang masuk kembali ke jantung, sebesar 5 liter per menitnya dan dapat meningkat pada olahraga yang berat sampai 25-35 liter permenit (Masud, 1992).

Sistem kardiovaskular mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh dan menyalurkan kembali ke jantung. Dengan jantung berkontraksi dan berelaksasi, maka jantung mampu mengalirkan darah di dalam sistem tersebut. Perubahan- perubahan hemodinamik di dalam sistem tersebut menyebabkan perubahan

tekanan dan mengakibatkan terjadinya peristiwa aliran darah di dalamnya (Masud, 1992).

Perpaduan antara perubahan tekanan dan keadaan sistem kardiovaskular, memungkinkan terjadinya hemodinamik disepanjang sistem kardiovaskular. Dan darah dapat kembali ke jantung, karena adanya perbedaan tekanan antara jantung kiri dengan atrium kanan dengan tekanan atrium kanan mendekati nol, sedangkan tekanan kapiler di jaringan tetap lebih tinggi, sehingga memungkinkan darah dari jaringan sel tubuh melalui vena kembali ke jantung. Darah dipompa dari jantung kanan menuju jaringan paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbondioksida, kemudian kembali ke jantung melalui atrium kiri. Darah yang telah mengalami oksigenasi selanjutnya dipompa jantung ke sistem sirkulasi sitemik melalui aorta. Kemudian aorta membagi aliran darah menuju cabang- cabang arteri dan subarteri yang terdapat di dalam jaringan sel dan organ yang arteriolnya kemudian bercabang membentuk anyaman kapiler. Dibagian ini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Serta berdifusinya makanan, vitamin, mineral serta darah akan mengangkut kembali produk akhir metabolik dari jaringan-jaringan sel ke tempat pembuangan. Dari kapiler, darah menuju venula dan selanjutnya darah mengalir di dalam sistem vena menuju ke jantung. Aliran darah balik ini akan dipercepat kembali ke jantung oleh adanya aktivitas penghisap (suction) jantung dan pompa otot (Masud, 1992).

2.2.4. Sistem Vaskular

Pembuluh darah mengalirkan darah yang dipompakan jantung ke dalam sel. Arteri bersifat elastis mengedarkan darah yang dipompakan dari ventrikel kiri.

Dinding pembuluh darah terdiri atas 3 lapisan yaitu :

1) Tunika intima yang merupakan lapisan paling dalam yang bersentuhan langsung dengan darah.

2) Tunika media merupakan bagian tengah yang bersifat elastis.

3) Tunika adventisia merupakan lapisan terluar dinding pembuluh darah.

(Luhulima, 2001)

Sistem peredaran atau sistem vaskular terdiri dari arteri, arteriole, kapiler, venula dan vena.

1) Arteri

Arteri bersifat kuat dan lentur yang membawa darah dari jantung dan menanggung tekanan darah yang paling tinggi. Kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah diantara denyut jantung (Luhulima, 2001)

2) Arteriola

Arteriola adalah arteri yang lebih kecil dan memiliki dinding berotot yang menyesuaikan diameternya untuk meningkatkan atau menurunkan aliran darah ke daerah tertentu (Luhulima, 2001)

3) Kapiler

Kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis yang berfungsi sebagai jembatan diantara arteri yang membawah

darah dari jantung dan vena yang membawah darah kembali ke jantung.

Kapiler memungkinkan oksigen dan zat makanan berpindah dari darah ke dalam jaringan dan memungkinkan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke dalam darah, dari kapiler darah mengalir ke dalam venula (Luhulima, 2001)

4) Venula

Venula mengalirkan darah ke dalam vena kemudian kembali ke jantung (Luhulima, 2001)

5) Vena

Vena memiliki dinding yang tipis tetapi biasanya berdiameter lebih besar dari pada arteri sehingga vena mengangkut darah dalam volume yang sama tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan (Luhulima, 2001)

2.2.5. Sistem Pulmonal (Sistem Respiratory)

Sistem respiratory terdiri dari jalan udara dan jaringan paru-paru yang dibagi menjadi upper tractus dan lower tractus. Upper respiratory tractus terdiri dari hidung, pharynx, larynx dan bagian atas trachea. Lower respiratory tractus terdiri dari bagian bawah trachea, bronchialis dan alveoli (Wiwin, 2008).

a. Mekanisme respirasi

Efek gerakan yang prinsipal dari thoraks adalah untuk mengubah kapasitas rongga thoracic sehingga memungkinkan udara ditarik ke dalam (inspirasi) atau dihembuskan (ekspirasi), dan dengan demikian akan menghasilkan ventilasi paru-paru. Kapasitas ini dapat meningkat dalam 3 dimensi yaitu

kearah antero-posterior, lateral dan vertikal oleh adanya kontraksi otot respirasi yaitu diaphragma dan intercostalis. Jumlah gerakan bergantung pada ke dalaman respirasi (ventilasi) (Wiwin, 2008).

1. Inspirasi

Serabut otot diafragma akan berkontraksi dan menarik ke bawah sentral tendon sehingga dengan demikian meningkatkan dimensi vertikal.

Aksi dari tendon tersebut dibatasi oleh organ abdominal dan saat serabut otot masih terus berkontraksi maka tendon akan menjadi terfiksir pada suatu titik sehingga costa bagian bawah akan tertarik ke atas dan keluar.

Pada saat inspirasi berlanjut terus maka otot intercostalis juga ikut berkontraksi untuk menghasilkan gerakan costa bawah dan ditambah costa bagian atas bergerak kedepan dan ke atas serta keluar. Dengan demikian kapasitas rongga thoracic meningkat secara keseluruhan dalam 3 dimensi.

Semenjak pleural parietal melekat pada permukaan atas dari diafragma dan permukaan dalam dari thoraks maka tekanan negatif intrapleural menjadi lebih negatif, sehingga terjadi stretching pada jaringan elastik paru-paru dan meningkatkan volume space udara. Udara mengalir ke dalam karena tekanan didalam paru-paru adalah subatmosfir. Inspirasi yang lebih dalam akan menghasilkan perbedaan tekanan yang lebih besar sehingga dengan demikian volume udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi lebih besar (Wiwin, 2008).

2. Ekspirasi

Ekspirasi merupakan gerakan pasif yang dihasilkan oleh elastic recoil dari dinding dada dan jaringan paru-paru yang memaksa udara keluar dari paru-paru. Setelah itu, tekanan didalam paru-paru (tekanan alveolar) menjadi lebih besar daripada tekanan atmosfir, dan ketika kedua tekanan tersebut adalah sama maka ekspirasi akan terhenti. Pada ekspirasi yang kuat otot abdominal membantu pelepasan udara melalui peningkatan tekanan intra-abdominal (Wiwin, 2008).

2.3. Indeks Massa Tubuh (IMT) 2.3.1. Definisi IMT

IMT merupakan indikator untuk mengetahui status gizi tubuh. IMT merupakan suatu alternatif tindakan untuk pengukuran lemak tubuh yang murah dan metode skrining berat badan yang mudah dilakukan. IMT dapat menggambarkan adipositas dalam tubuh. IMT adalah cara termudah untuk memperkirakan obesitas serta berkolerasi tinggi dengan lemak tubuh dan untuk mengidentifikasi pasien obesitas dengan risiko mendapat komplikasi medis (Pudjiadi et al., 2010). Keunggulan utama IMT yaitu menggambarkan lemak tubuh yang berlebihan, sederhana dan bisa digunakan dalam penelitian populasi berskala besar serta pengukurannya hanya membutuhkan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB), yang keduanya dapat dilakukan secara akurat oleh seseorang dengan sedikit latihan (Paramurthi, 2014). Keterbatasan IMT adalah tidak bisa

membedakan berat yang berasal dari lemak dan berat dari otot atau tulang. Untuk mengetahui nilai IMT dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

IMT =

Dengan menggunakan IMT dapat diketahui apakah berat badan seseorang termasuk dalam kategori normal, kurus atau gemuk.

2.3.2. Kategori IMT

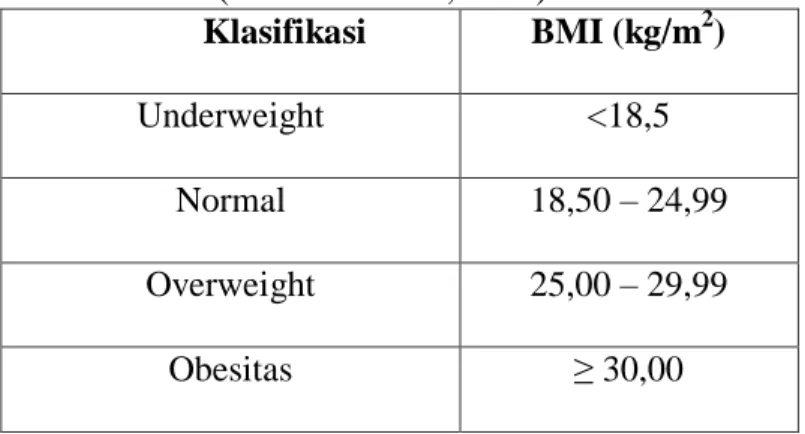

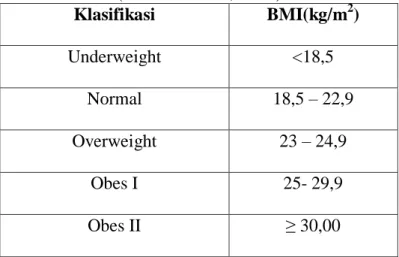

IMT diintrepetasikan menggunakan kategori status berat badan standar yang sama untuk semua umur bagi pria dan wanita dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Klasifikasi IMT dapat dilakukan menurut berbagai lembaga. Terdapat perbedaan kategori antara kriteria WHO (Tabel 1) dan kriteria Asia Pasifik (Tabel 2). Kriteria Asia Pasifik digunakan untuk orang-orang yang berada di daerah Asia, karena IMT orang Asia lebih kecil 2-3 kg/m2 dibandingkan dengan orang Afrika, Eropa, Amerika ataupun Australia (Ekky, 2013). Klasifikasi IMT berdasarkan Depkes RI berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian dibeberapa negara berkembang. Kriteria IMT berdasarkan Depkes RI (Tabel 3) sama dengan kriteria Asia Pasifik.

Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (Sumber: WHO, 2004)

Klasifikasi BMI (kg/m2)

Underweight <18,5

Normal 18,50 – 24,99

Overweight 25,00 – 29,99

Obesitas ≥ 30,00

Tabel 2.3 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh Western Asia Pasifik (Sumber: WHO, 2004)

Klasifikasi BMI(kg/m2)

Underweight <18,5

Normal 18,5 – 22,9

Overweight 23 – 24,9

Obes I 25- 29,9

Obes II ≥ 30,00

Tabel 2.4 Klasifikasi IMT Indonesia

(Sumber: Center for Obesity Research and Education, 2007) Klasifikasi BMI(kg/m2)

Underweight <18,5

Normal 18,5 – 22,9

Overweight 23 – 24,9

Obes I 25- 29,9

Obes II ≥ 30,00

2.3.3. Kekurangan dan Kelebihan IMT

IMT sebagai indikator pengukuran lemak tubuh memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan IMT adalah sebagai berikut:

1. Pada anak-anak : Pengukuran IMT tidak akurat untuk anak-anak karena seiring pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak jumlah lemak tubuhnya akan berubah. Lemak tubuh anak laki-laki dan perempuan juga berbeda sesuai dengan pertumbuhan. Oleh karena itu, pengukuran berat

badan pada anak dianjurkan dengan nilai persentil yang dibedakan atas jenis kelamin dan usia (Paramurthi, 2014).

2. Pada olahragawan : pengukuran IMT tidak akurat pada olahragawan (terutama atlet bina) yang berada pada kategori obesitas karena olahragawan mempunyai massa otot yang berlebihan walaupun presentase lemak tubuh mereka dalam kadar rendah. Sedangkan kenaikan IMT disebabkan oleh lemak tubuh dalam pengukuran berdasarkan berat badan dan tinggi badan (Paramurthi, 2014).

3. Pada kelompok bangsa : pengukuran IMT tidak akurat pada kelompok bangsa tertentu karena harus memodifikasi mengikut kelompok bangsa tersebut. Contoh, IMT yang melebihi 23,0 adalah berada dalam kategori kelebihan berat badan dan IMT yang melebihi 27,5 berada dalam kategori obesitas pada kelompok bangsa seperti bangsa Cina, India dan Melayu.

(Paramurthi, 2014) Kelebihan dari IMT yaitu :

1. Menggambarkan lemak tubuh yang berlebihan

2. Pengukurannya hanya membutuhkan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB)

3. Bisa digunakan dalam penelitian populasi berskala besar 4. Biaya yang diperlukan tidak mahal

5. Sederhana dan mudah dikerjakan

6. Hasil bacaan sesuai nilai standar yang telah dinyatakan pada tabel IMT.

2.4. Aktivitas Fisik

2.4.1. Definisi Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi (Hoeger & Hoeger, 2005). Aktivitas fisik juga dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya (Almatsier, 2004). Rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen terjadinya penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010).

Aktivitas fisik memerlukan usaha yang ringan, sedang atau berat yang dapat menyebabkan perbaikan kesehatan bila dilakukan secara teratur. Setiap aktivitas fisik yang dilakukan membutuhkan energi yang berbeda-beda tergantung dari lamanya intensitas dan kerja otot. Seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik menyebabkan kurangnya penggunaan energi yang tersimpan di dalam tubuh.

Jika asupan energi berlebihan tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai secara berkelanjutan maka dapat mengakibatkan obesitas. Dengan melakukan latihan fisik merupakan cara yang umum dan paling mudah untuk meningkatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik merupakan variabel untuk pengeluaran energi, sehingga aktivitas fisik ini dijadikan salah satu perilaku untuk menurunkan berat badan.

Setiap orang dewasa harus mengakumulasikan 30 menit atau lebih aktivitas fisik berintensitas sedang perhari dalam satu minggu. Aktivitas fisik yang dimaksud seperti berjalan kaki, berkebun, dan menari. Aktivitas fisik juga

dapat berasal dari olahraga atau rekreasi yang terencana seperti jogging, bersepeda dan berenang (Sharkey, 2011).

2.4.2. Kategori Aktivitas Fisik

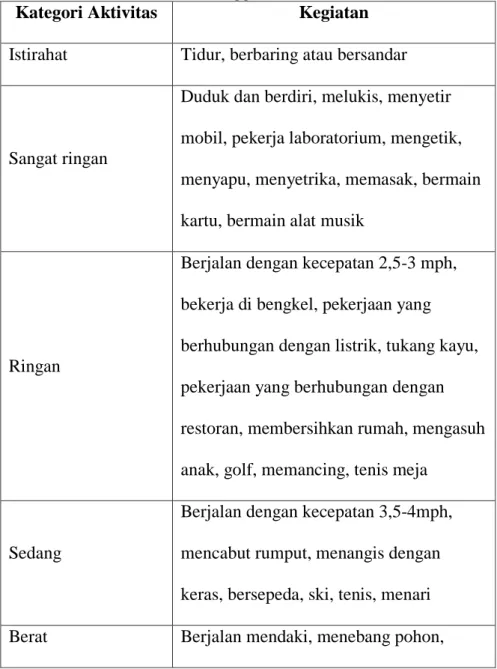

Menurut Angraini (2014) Aktivitas fisik dibedakan dalam kategori istirahat, sangat ringan, ringan, sedang dan berat. Adapun kegiatan yang dikategorikan dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kategori Aktivitas Fisik (Sumber : Anggraini, 2014) Kategori Aktivitas Kegiatan Istirahat Tidur, berbaring atau bersandar

Sangat ringan

Duduk dan berdiri, melukis, menyetir mobil, pekerja laboratorium, mengetik, menyapu, menyetrika, memasak, bermain kartu, bermain alat musik

Ringan

Berjalan dengan kecepatan 2,5-3 mph, bekerja di bengkel, pekerjaan yang berhubungan dengan listrik, tukang kayu, pekerjaan yang berhubungan dengan restoran, membersihkan rumah, mengasuh anak, golf, memancing, tenis meja

Sedang

Berjalan dengan kecepatan 3,5-4mph, mencabut rumput, menangis dengan keras, bersepeda, ski, tenis, menari Berat Berjalan mendaki, menebang pohon,

menggali tanah, basket, panjat tebing, sepak bola

Sedangkan menurut Nurmalina (2011), Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Kegiatan ringan: hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan (endurance).

Contoh: berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju/piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, les di sekolah, les di luar sekolah, mengasuh adik, nonton TV, aktivitas main Play Station, main komputer, belajar di rumah, nongkrong.

b. Kegiatan sedang: membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan (flexibility). Contoh: berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat.

c. Kegiatan berat: biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan (strength),membuat berkeringat. Contoh: berlari, bermain sepak bola, aerobik, bela diri (karate, taekwondo, pencak silat) dan outbond.

Lakukan minimal 30 menit olahraga sedang untuk kesehatan jantung, 60 menit untuk mencegah kenaikan berat badan dan 90 menit untuk menurukan berat badan (Nurmalina, 2011).

2.4.3. Manfaat Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur memiliki efek positif terhadap kesehatan, yaitu :

1. Meningkatkan pengeluaran energi

2. Terhindar dari penyakit kronik, seperti penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain 3. Fleksibilitas otot meningkat dan tulang lebih kuat

4. Berat badan terkendali

5. Memperbaiki fungsi psikologis yang berhubungan dengan obesitas 6. Bentuk tubuh proposional dan ideal

7. Kebugaran terjaga dan lebih bertenaga 8. Meningkatkan rasa percaya diri

9. Secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik (Anggraini, 2014)

2.4.4. Tipe-tipe Aktivitas Fisik

Berikut tipe-tipe aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh:

1. Ketahanan (endurance)

Jenis aktivitas fisik untuk meningkatkan ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan menghindar dari penyakit kronik. Untuk mendapatkan ketahanan maka perlu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit selama 4-7 kali perminggu. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah berjalan

kaki, jogging, senam, berenang, bermain tenis, berkebun, dan bekerja di taman (Anggraini, 2014)

2. Kelenturan (Flexibility)

Jenis aktivitas fisik untuk meningkatkan kelenturan dapat membantu dalam pergerakan menjadi lebih mudah, mempertahankan otot agar tetap lentur dan menjaga sendi agar tetap fungsional. Untuk mendapatkan kelenturan maka perlu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit selama 4-7 kali perminggu. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah peregangan, yoga, taichi (Anggraini, 2014)

3. Kekuatan (strength)

Jenis aktivitas fisik untuk meningkatkan kekuatan sehingga dapat membantu kerja otot dalam menahan beban yang diterima, mempertahankan bentuk tubuh, menjaga kekuatan tulang serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan ketahanan maka perlu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit selama 2-4 kali perminggu. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan seperti push-up, sit-up, angkat beban, mengikuti kelas senam terstruktur dan terukur (fitness), naik turun tangga (Anggraini, 2014).

Menurut Sharkey (2011), Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi, misalnya :

a Tidur (1.2 cal/min) b Naik tangga (1.8 cal/min) c Turun tangga (7.5 cal/min)

d Berjalan kaki (5,6-7 cal/min) e Berlari (10-25 cal/min)

f Berkebun, menanam bunga (5,6 cal/min) g Menyetrika (4,2 cal/min)

h Menyapu rumah (3,9 cal/min) i Membersihkan jendela (3,7 cal/min) j Berpakaian (3.4 cal/min)

k Mandi (3.4 cal/min)

l Mencuci baju (3,1 cal/min) m Mengemudi mobil (2,8 cal/min) n Lompat tali (10-15 cal/min) o Berenang (6-12.5 cal/min) p Mendaki gunung (10-15 cal/min)

2.4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Fisik

Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik adalah sebagai berikut:

1. Umur

Aktivitas fisik remaja sampai dewasa meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8-1%

pertahun, tetapi bila rajin olahraga penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya (Karim, 2002)

2. Jenis kelamin

Sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan, tapi setelah pubertas remaja laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar (Karim, 2002)

3. Pola makan

Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas karena bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuh akan merasa mudah lelah, dan tidak ingin melalukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya. Kandungan dari makanan yang berlemak juga banyak mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun berolahraga, sebaiknya makanan yang akan dikonsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal (Karim, 2002)

4. Penyakit/ kelainan pada tubuh

Berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin/sel darah dan serat otot. Bila ada kelainan pada tubuh seperti di atas akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan.

Seperti kekurangan sel darah merah, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga yang berat. Obesitas juga menjadikan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik (Karim, 2002).

2.4.6. Pengukuran Tingkat Aktivitas Fisik

Tingkat aktivitas fisik diukur oleh 2 variabel, yaitu (1) frekuensi yaitu berapa kali atau berapa jam seseorang bekerja dalam seminggu, (2) Durasi yaitu berapa lama seseorang melakukan pekerjaan tiap minggunya. Berdasarkan IPAQ kriteria aktivitas fisik dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Aktivitas fisik rendah

Tidak ada aktivitas yang dilaporkan atau beberapa aktivitas dilaporkan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kategori (< 600 MET-menit/minggu).

2. Aktivitas fisik sedang

Memenuhi salah satu dari 3 kriteria berikut :

a. 3 hari atau lebih intensitas aktivitas setidaknya 20 menit per hari.

b. 5 hari atau lebih aktivitas intensitas sedang dan / atau berjalan setidaknya 30 menit per hari.

c. 5 hari atau lebih dari kombinasi berjalan, aktivitas intensitas sedang atau kuat intensitas mencapai minimal setidaknya 600 MET- menit/minggu.

3. Aktivitas fisik berat

Memenuhi salah satu dari 2 kriteria berikut :

a. Aktivitas fisik setidaknya 3 hari intensitas kuat dan mengumpulkan minimal 1500 MET-menit/minggu.

b. 7 hari atau lebih dari kombinasi berjalan, aktivitas sedang atau intensitas berat mengumpulkan setidaknya 3000 MET-menit/minggu.

Pengukuran tingkat aktivitas fisik menggunakan standart dari International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Di mana menggunakan

perhitungan akumulasi waktu dalam seminggu dengan kriteria data frekuensi beraktivitas fisik dalam seminggu terakhir untuk penduduk 10 tahun ke atas.

Kegiatan aktivitas fisik dikategorikan ‘cukup’ apabila kegiatan dilakukan terus menerus sekurangnya 10 menit dalam satu kegiatan tanpa henti dan secara kumulatif 150 menit selama lima hari dalam satu minggu. Selain frekuensi, dilakukan pula pengumpulan data intensitas, yaitu jumlah hari melakukan aktivitas ‘berat’, ‘sedang’ dan ‘berjalan’. Perhitungan jumlah menit aktivitas fisik dalam seminggu mempertimbangkan pula jenis aktivitas yang dilakukan, di mana aktivitas diberi pembobotan, masing-masing untuk aktivitas ‘berat’ empat kali, aktivitas ‘sedang’ dua kali terhadap aktivitas ‘ringan’ atau jalan santai.

(Laksono, 2013).

2.5. Hubungan IMT dan Aktivitas Fisik Terhadap Daya Tahan Kardiovaskular

Daya tahan kardiovaskular dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu IMT dan aktivitas fisik. Dengan IMT dapat diketahui apakah berat badan seseorang termasuk kategori underweight, normal, overweight, atau obesitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa didapatkan hubungan yang bermakna antara kesegaran kardiovaskular yang diukur dengan metode Harvard step Test dan shuttle run test dengan IMT, di mana semakin

tinggi IMT maka tingkat kesegaran kardiovaskular semakin rendah (Mexitalia et al., 2012). Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian pada anak laki-laki Jepang

yang mendapatkan hasil semakin tinggi IMT seseorang semakin rendah kesegaran kardiovaskularnya, dan massa lemak diyakini sebagai sebab rendahnya kesegaran kardiovaskular tersebut (Miyatake et al., 2001). Kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengukuran variabel perancu seperti intensitas latihan dan aktivitas fisik yang mempengaruhi tingkat kesegaran kardiovaskular seseorang.

(Mexitalia et al., 2012).

Menurut penelitian Utari (2007), terdapat hubungan yang lemah antara IMT dengan komponen kecepatan, kekuatan statis dan daya tahan otot lengan/bahu, ketangkasan, daya tahan otot perut, serta daya tahan kardiovaskular pada anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki didapatkan hubungan yang sedang antara IMT dengan komponen kecepatan, daya ledak otot, ketangkasan, daya tahan otot perut, dan daya tahan kardiorespirasi.

Menurut Setty et al (2013), terdapat korelasi negatif yang signifikan antara obesitas dengan VO2max, di mana menunjukkan jumlah yang berlebihan dari lemak tubuh pada fungsi kardiovaskular dan pengambilan oksigen oleh otot-otot yang bekerja. Namun terdapat korelasi positif yang signifikan antara IMT dan denyut jantung selama tes treadmill jogging. Daya tahan kardiovaskular yang rendah pada orang dewasa muda dengan peningkatan lemak tubuh bisa menjadi faktor penyebab morbiditas penyakit kardiovaskular kemudian pada usia pertengahan. Obesitas dapat meningkatkan CVD, untuk itu disarankan untuk mengurangi asupan kalori harian dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Laxmi et al (2014) yang dilakukan di India pada 100 subjek laki-laki muda yang sehat kelompok usia 18 sampai 22 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara IMT dan VO2max.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebugaran kardiovaskular dan IMT sebelumnya prediktor penting dari berat badan di masa depan dan menjadi strategi untuk mengidentifikasi individu di peningkatan risiko obesitas (Susan et al., 2007).

Sedangkan aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Aktivitas fisik juga didefinisikan yaitu suatu gerakan fisik yang dilakukan otot tubuh dan sistem penunjangnya. Setiap aktivitas fisik yang dilakukan membutuhkan energi yang berbeda tergantung dari lamanya intensitas dan kerja otot. Seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik akan menyebabkan kurangnya penggunaan energi yang tersimpan dalam tubuh, jika ini terjadi secara berkelanjutan akan mengakibatkan obesitas. Rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010). Dengan melakukan latihan fisik yang teratur seperti berolahraga atau latihan fisik lainnya dapat memberikan efek positif terhadap kesehatan seperti meningkatkan pengeluaran energi, terhindar dari penyakit kronik seperti penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, dan kencing manis, meningkatkan fleksibilitas otot, tulang lebih kuat, berat badan terkendali, memperbaiki fungsi psikologis yang berhubungan dengan obesitas, kebugaran

terjaga dan lebih bertenaga, meningkatkan rasa percaya diri dan secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Menurut penelitian sebelumnya berat badan yang berlebihan sebagai penyebab atau efek dari rendahnya tingkat aktivitas fisik dan kebugaran tubuh. (Rauner et al., 2013).

IMT dan aktivitas fisik sama-sama memiliki pengaruh terhadap daya tahan kardiovaskular. IMT yang normal disertai dengan aktivitas fisik yang baik senantiasa akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan antara IMT, aktivitas fisik dan daya tahan kardiovaskular pada anak-anak Taiwan menunjukkan hasil bahwa anak-anak dari Taiwan dengan IMT normal umumnya memiliki tingkat daya tahan kardiovaskular lebih baik daripada anak-anak yang kekurangan dan kelebihan berat badan atau obesitas. Dalam penelitian ini juga telah mendemontrasikan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik memiliki tingkat daya tahan kardiovaskular secara signifikan lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak aktif (Hsieh et al., 2014).