BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendahuluan

Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari sel-sel epitel ductal dan lobular payudara (AJCC, 2010). Kanker payudara adalah penyakit heterogen dengan penampilan bervariasi morfologi, fitur molekuler, perilaku, dan respon terhadap terapi. Tumor ganas adalah sekelompok sel-sel kanker yang dapat tumbuh (menyerang) menjadi jaringan atau menyebar (metastasis) ke daerah yang jauh dari tubuh sekitarnya. Tumor ini tumbuh progresif dan relatif cepat membesar. Penyakit ini terjadi hampir seluruhnya pada wanita, tetapi pria bisa terkena juga (American Cancer Society, 2013). Kanker payudara disebabkan oleh interaksi faktor genetik dan faktor risiko lingkungan yang menyebabkan akumulasi perubahan progresifitas genetik dan epigenetik sel kanker payudara (Conzen SD, et al, 2013).

berkepanjangan setelah mastektomi karena daerah operasinya yang besar (Sakkary, 2012).

Petrek,dkk. Dalam uji klinis random prospektif menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi penyebab seroma adalah jumlah dan sejauh mana keterlibatan kelenjar getah bening aksila. Namun, Gonzalezdkk. dan Hashemi dkk. melaporkan bahwa satu-satunya faktor yang mempengaruhi kejadian pembentukan seroma yang signifikan secara statistik adalah jenis operasi. Mereka melaporkan tingkat seroma yang lebih tinggi pada modified radical mastectomy dibandingkan eksisi lokal yang luas dan diseksi aksila karena dead space yang lebih besar ditemukan setelah mastektomi. Mostafa A sakkary dalam uji propektif menunjukkan adanya adanya perbedaan yang signifikan antara mastektomi dengan fiksasi flap dengan mastektomi tanpa fiksasi flap dalam hal lamanya pencabutan drain dan jumlah seroma yang terbentuk (Hashemi, 2004).

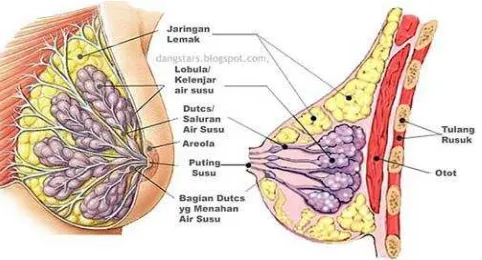

2.2. Anatomi Payudara

kurang lebih dari 15-20 lobus, yang bermuara ke puting susu untuk mengalirkan pruduksinya. Diantara lobus tadi terdapat jaringan penyangga subkutaneus. (Ramli M, 2000).

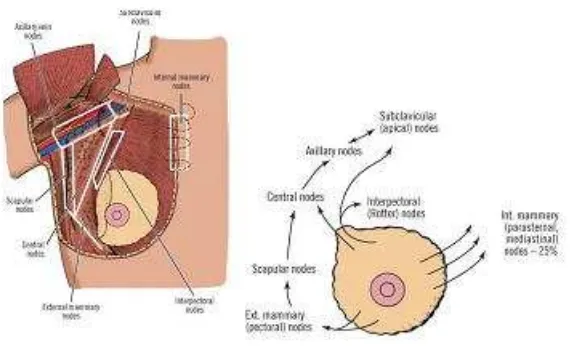

Fasia pektoralis superfisial membungkus payudara dan akan menyambung dengan fasia campers abdomen superfisial di inferior. Bagian bawah payudara membentang diatas fasia pectoralis profunda dan dihubungkan oleh ligamentum cooper dengan permukaan anterior, yang berfungsi sebagai penyangga. Perdarahan pada payudara sebagian besar berasal dari arteri mamaria interna dan arteri thorakalis lateralis. Sedangkan peredaran vena terdiri atas cabang perforantes vena mammaria interna, cabang vena aksilaris, dan vena azygos yang bermuara langsung ke vena interkostalis. Persarafan sensorik payudara di suplai dari cabang kutaneus anterior dan lateral dari nervus intercostalis 2 sampai interkostalis 6. Pembuluh limfe payudara terdiri atas 3 kelompok diantaranya: a. Kelenjar getah bening aksila ; aliran pembuluh getah bening ini berasal dari

daerah sekitar aerola mammae, kwadran lateral bawah dan kwadran lateral atas.

b. Kelenjar getah bening dari bagian dalam dan medial payudara. Pembuluh ini berjalan diatas fasia pektoralis kemudian menembus dan masuk ke muskulus pektoralis mayor bermuara ke trunkus limfatikus mammaria interna.

Payudara terletak pada batas hemithoraks kanan dan kiri dengan batas-batas sebagai berikut (Ramli M, 2000):

1. Batas-batas payudara yang tampak dari luar: a. Superior : Iga II dan III

b. Inferior : Iga VI dan VII c. Medial : Pinggir sternum

d. Lateral : Garis aksilaris anterior 2. Batas-batas payudara yang sesungguhnya:

a. Superior : Hampir sampai klavikula b. Medial : Garis tengah

c. Lateral : M. Latissimus dorsi Payudara dibagi menjadi lima bagian :

1. Kwadran lateral atas. 2. Kwadran medial atas 3. Sentral (subareolar). 4. Kwadran lateral bawah. 5. Kwadran medial bawah.

Gambar 2.1. Anatomi Payudara

2.3. Epidemiologi

2.4. Gejala Klinis Pada anamnesis:

1. Keluhan di payudara dan aksila a. Adanya benjolan padat

b. Ada tidaknya rasa nyeri (awal pertumbuhan kanker payudara sering tidak menimbulkan rasa nyeri)

c. Kecepatan tumbuh (agresivitas, doubling time tumor, gompertz curve) d. Nipple discharge (satu sisi, satu muara, warna

merah/darah/serosanguinous, disertai masa tumor) e. Retraksi papilla mammae

f. Krusta dan eksim yang tidak sembuh pada aerola atau papilla mammae dengan atau tanpa masa tumor (paget’s disease)

g. Kelainan kulit di atas tumor (skin dimpling, ulceration, venous ectasia, peau d’orange, satelitte nodule)

h. Adanya benjolan di aksila atau di leher / supraklavikula (pembesaran KGB aksila, supraklavikula)

i. Edema lengan disertai adanya benjolan di payudara atau aksila ipsilateral 2. Keluhan di tempat lain:

a. Nyeri tulang yang terus menerus dan semakin berat (di daerah vertebra, pelvis, femur)

b. Rasa sakit, “neg” dan “penuh” di ulu hati c. Batuk yang kronis dan sesak napas

3. Faktor-faktor Risiko (terkena kanker payudara)

a. Usia penderita (semakin tua semakin meningkat risikonya)

b. Usia melahirkan anak pertama ”aterm” (> 35 tahun semakin tinggi risiko) c. Paritas

d. Riwayat laktasi (tidak laktasi ”sedikit” meningkatkan risiko) e. Riwayat menstruasi

4. Menarche yang awal 5. Menopause yang lambat

a. Pemakaian obat-obat hormonal (pil KB, HRT) yang dipergunakan jangka panjang

b. Riwayat keluarga dengan kanker payudara dan kanker ovarium (family clusteringbreast cancer and familial/ heriditary breast cancer, BRCA 1 & BRCA 2)

c. Riwayat operasi tumor payudara jinak seperti atypical ductal hyperplasia, florid papilloma

d. Riwayat operasi kanker ovarium (pada usia muda)

e. Riwayat radiasi didaerah dada / payudara pada usia muda (radiasi terhadap Hodgkin disease / Non Hodgkin Lymphoma.

2.5. Klasifikasi TNM Kanker Payudara

Tumor Primer

Tx Tumor primer tidak dapat ditentukan T0 Tidak terdapat tumor primer

Tis Karsinoma in situ Tis (DCIS) Duktal karsinoma in situ Tis (LCIS) Lobular karsinoma in situ

Tis (Paget’s) Paget’s disease pada puting payudara tidak berhubungan dengan

karsinoma invasif dan atau karsinoma in situ (DCIS dan atau LCIS) pada parenkim payudara. Karsinoma pada parenkim payudara berhubungan dengan Paget’s disease dikategorikan sesuai dengan ukuran dan karakteristik penyakit parenkim tersebut, akan tetapi keberadaan Paget’s disease juga harus tetap diperhatikan

T1 Tumor ≤ 20 mm pada dimensi terpanjangnya T1mi Tumor ≤ 1 mm pada dimensi terpanjangnya

T1a Tumor > 1 mm tapi ≤ 5 mm pada dimensi terpanjangnya T1b Tumor > 5 mm tapi ≤ 10 mm pada dimensi terpanjangnya T1c Tumor > 10 mm tapi ≤ 20 mm pada dimensi terpanjangnya T2 Tumor >20 mm tapi ≤ 50 mm pada dimensi terpanjangnya T3 Tumor > 50 mm pada dimensi terpanjangnya

T4a Penyebaran pada dinding dada tidak termasuk adhesi atau invasi pada otot pektoralis

T4b Ulkus dan atau nodul satelit ipsilateral dan atau edema (termasuk peau d’orange) pada kulit yang tidak termasuk dalam kriteria

karsinoma inflamatori

T4c T4a dan T4b

T4d Karsinoma inflamatori

Nodul

Nx Kelenjar getah bening tidak dapat ditentukan (contohnya, sudah dioperasi sebelumnya)

N0 Tidak ada metastasis pada kelenjar getah bening regional

N1 Metastasis pada kelenjar getah bening level I, II aksila ipsilateral dan dapat digerakkan

N2 Metastasis pada kelenjar getah bening level I, II aksila ipsilateral yang terfiksir

N2a Metastasis pada kelenjar getah bening level I, II aksila ipsilateral yang terfiksir satu sama lain atau pada struktur lainnya

N3 Metastasis pada kelenjar getah bening infraklavikula ipsilateral (level III aksila) dengan atau tanpa keterlibatan kelenjar getah bening level I, II aksila atau kelenjar getah bening mamaria interna ipsilateral dengan keterlibatan kelenjar getah bening level I, II aksila atau metastasis pada kelenjar getah bening supraklavikula ipsilateral dengan atau tanpa keterlibatan kelenjar getah bening aksila atau mamaria interna

N3a Metastasis pada kelenjar getah bening infraklavikula ipsilatera N3b Metastasis pada kelenjar getah bening mamaria interna dan aksila N3c Metastasis pada kelenjar getah bening supraklavikula

Metastasis

M0 Tidak ada bukti klinis maupun radiografi tentang adanya metastasis jauh

cM0(i+) Tidak ada bukti klinis maupun radiografi tentang adanya metastasis jauh tapi secara molekuler atau mikroskopis terdeteksi adanya sel tumor pada sirkulasi darah, sum-sum tulang, dan jaringan kelenjat getah bening regio lain yang tidak lebih besar dari 0.2 mm pada pasien tanpa tanda dan gejala metastasis

2.6. Histopatologi dan Grading Histopatologi pada Kanker Payudara Adapun jenis histopatologi yang paling sering pada kanker payudara adalah : 1. Karsinoma duktal invasif, meruupakan 75% dari kesuluruhan kanker

payudara. Lesi ini ditandai oleh tidak adanya gambaran histologik yang khusus. Tumor ini konsistensinya keras dan terasa berpasir ketika dipotong. Sering terdapat komponen ductak carcinoma in situ (DCIS) di dalam spesimen. Umumnya metastasis ke kelenjar getah bening aksila, metastasis jauh sering ditemukan ditulang, paru, liver dan otak. Pronosis lebih buruk dibandingkan sub tipe histologik yang lain (musinous, colloid, tubular, medular) (Suyatno dan Pasaribu, 2014)

2. Karsinoma lobular invasif merupakan 5-10 % dari kesuluruhan kanker payudara. Secara klinis lesi sering memiliki area abnormal yang menebal (ill-defined thickening) didalam payudara. Secara gambaran mikroskopik gambaran yang khas adalah sel kecil tunggal atau indian file pattern. Karsinoma lobular invasif cenderung untuk tumbuh disekitar duktus dan lobulus. Multicentris dan bilateral lebih sering terlihat pada karsinoma lobular dibanddingkan karsinoma duktal. Juga metastasis ke kelenjar getah bening aksila, lebih sering metastase jauh ke tempat yang umum (mening dan permukaan serosa). Prognosa serupa dengan karsinoma invasif duktal (Suyatno dan Pasaribu, 2014).

metastasis ke kelenjar getang bening aksila. Prognosis sangat lebih bagus dibandingkan tipe lain. (Suyatno dan Pasaribu, 2014)

4. Karsinoma meduller, merupakan 5-7% dari kanker payudara. Secara histologik lesi ditandai oleh inti dengan diferensiasi buruk, a syncytial growth pattern, batas tegas, banyak infiltrasi limfosit dan plasma sel, dan sedikit atau tanpa DCIS. Prosnosis untuk pasien yang murni karsinoma meduller adalah baik, tapi bila bercampur dengan komponen duktal invasif prognosisnya sama dengan karsinoma duktal (Suyatno dan Pasaribu, 2014).

5. Karsinoma musinous atau kolloid merupakan 3% dari kanker payudara. Ditandai oleh akumulasi yang menonjol dari musin ekstraselular melingkupi kelompok sel tumor. Karsinoma kolloid tumbuh lambat dan cenderung untuk besar ukurannya(bulky). Bila terdapat predominan musinous, prognosis baik. (Suyatno dan Pasaribu, 2014)

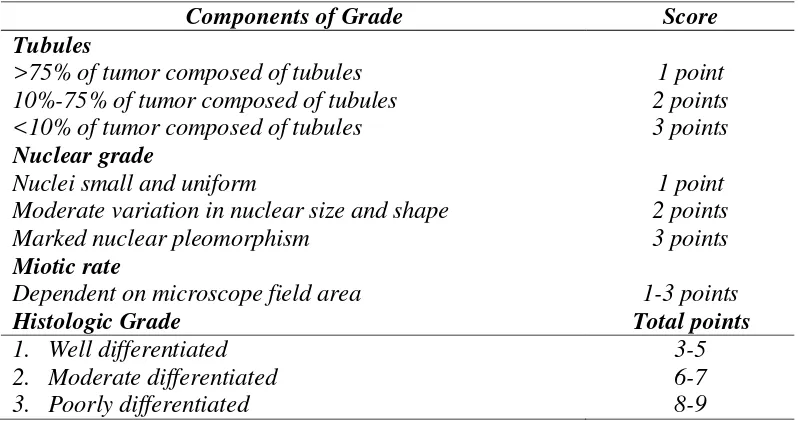

Tabel 2.1. Nottingham Grading System for Invasive Breast Cancers (Elston and Ellis Modification of Bloom and Richardson Grading System)(Fisher,1980).

Components of Grade Score

Tubules

>75% of tumor composed of tubules 10%-75% of tumor composed of tubules <10% of tumor composed of tubules Nuclear grade

Nuclei small and uniform

2.7. Modified Radical Mastectomy

Operasi merupakan modalitas utama untuk penatalaksanaan kanker payudara. Modalitas ini memberikan kontrol lokoregional yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan histopatologi dan dari spesimen operasi dapat ditentukan tipe dan grading tumor, status kelenjar getah bening aksila, faktor prediktif dan faktor prognosis tumor (semua faktor diatas tidak bisa diperoleh dari modalitas lain). Berbagai jenis operasi pada kanker payudara adalah Classic Radical Mastectomy (CRM), Modified Radical Mastectomy (MRM), Skin Sparing Mastectomy (SSM), Nipple Sparing Mastectomy (NSP) dan Breast Conserving Treatment (BCT) (Suyatno dan Pasaribu, 2014)

MRM adalah operasi pengangkatan seluruh jaringan payudara beserta tumor, nipple areola komplek, kulit diatas tumor dan fasia pektoral serta diseksi aksila level I-II. Operasi ini dilakukan pada kanker payudara stadium dini dan lokal lanjut. Merupakan jenis operasi yang banyak dilakukan. Kuratifitas sebanding dengan CRM (Suyatno dan Pasaribu, 2014).

2.7.1. Teknik Modified Radical Mastectomy

Pasien diposisikan, disiapkan dan diberi duk steril dan didiseksi seperti pada total mastektomi. Apabila ketika payudara didiseksi dan tampak adanya karsinoma atau bekas biopsi sebelumnya maka bagian tersebut juga di en bloc dengan payudara. Ini paling banyak terjadi pada lateral dan margin lateral tersebut dibuang. Ketika batas lateral dari pectoralis mayor dan pectoralis minor sudah terlihat dan nervus pectoralis lateral yang berjalan melewati bagian lateral pectoralis minor, diseksi aksila dimulai dengan mengekspos vena aksila. Vena aksila diekspos dengan membebaskan jaringan sepanjang batas musculus latisimus dorsi sampai pada diseksi aksila medial. Cabang minor vena (dan cabang arteri kecil yang melwati vena aksila) yang memperdarahi jaringan aksila jaringan aksila dibagi antara klip ini termasuk pembuluh mammae eksternal yang ditemukan di dekat perbatasan lateral otot pektoralis minor. Dengan diseksi tingkat 1 dan 2 aksila, otot pektoralis minor ditarik ke atas dan medial untuk memungkinkan pengangkatan kelenjar getah bening di bawahnya. (Bevers, Therese B. 2008).

Untuk menghapus kelenjar getah bening level 3 melalui rute aksila, otot

pektoralis minor dibagi dekat asal distal ke lateral cabang saraf dada, sehingga

melestarikan persarafan motorik otot pectoralis utama. Pektoralis otot kecil dapat

didekati saat diseksi selesai. Pendekatan alternatif untuk mengangkat kelenjar

getah bening di level 3 agar meninggalkan otot pektoralis minor utuh. Ketika

payudara diekspos dari arah lateral, permukaan anterior otot pectoralis major akan

terpapar, celah alami avaskular antara klavikula dan bagian sternum otot

medial ke otot pectoralis minor dan vena aksilaris inferior (level 3), yang

kemudian dapat diangkat. Kelenjar getah bening interpectoral terlihat di dalam

lemak sekitar dada anterior lateral (pectoral medial) saraf dan pembuluh yang

melintasi ruang ini. Kelenjar getah bening yang bersimpul dengan lemak dapat

diangkat, meninggalkan saraf dan pembuluh utuh. Salah satu penulis (J.S.S.)

menggunakan pendekatan membelah otot ini untuk diseksi aksila, membagi

pectoralis otot kecil di dekat masuknya prosesus koradoideus (Stanczyk, 2007). Isi aksila dibedah dari medial ke lateral dari serratus anterior,

subskapularis, dan otot latissimus dorsi untuk mempertahankan saraf

inter-costobrachial, long thorasic, thoracodorsal. Pembuluh thoracodorsal juga

dipertahankan. Sisa otot dari dinding lateral dada dan latissimus dorsi diambil

sebagai spesimen. Kateter drainase tertutup ditempatkan pada luka, satu di medial

dan satu di lateral di ketiak. Kateter diletakkan di subkutan beberapa sentimeter

di lebih rendah lebih rendah dari flap sebelum keluar dari kulit, dan keduanya

melekat pada reservoir hisap portabel. Setiap kelebihan kulit di aksila dipotong

untuk memungkinkan penutupan yang halus. Luka ditutup dengan jahitan

subkutan yang dapat diserap dan jahitan kulit subkutikular diikuti oleh Steri-strip.

Perban steril ditempatkan pada tempat keluarnya kateter dan sayatan. Penggunaan

pita dapat dikurangi dengan menahan perbannya pada sayatan menggunakan bra

2.8. Teknik Fiksasi Flap

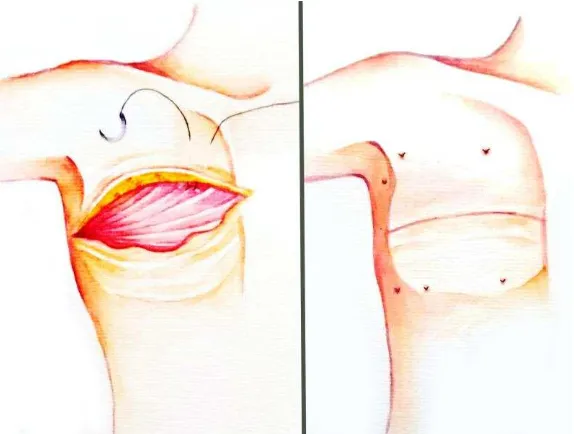

Setelah menjalani pembedahan modified radical mastectomy, flap difiksasi ke dasar luka menggunakan jahitan benang yang tidak dapat diserap dengan ukuran 3/0, dengan teknik jahitan matras vertikal, yaitu jarum ditembuskan dari kutis ke subkutis serta mengambil otot dibawahnya dan kemudian jarum ditembuskan kembali dari subkutis sampai ke kutis dan menyimpulnya dari luar sehingga flap kulitterfiksasi dengan dinding dada. Perhatian khusus difokuskan ke obliterasi dead space potensial terbesar, sehingga fiksasi terutama dilakukan di regioinfraklavikula, mammaria fold dan aksila dan dipasang suction drains (Sakkary, 2012).

2.9. Seroma

Seroma sering didefinikan sebagai cairan serous yang terjadi setelah pembedahan yang berkumpul dibawah flap kulit serta mengisi dead space. Setelah tindakan mastektomi, seroma segera berkumpul di bawah flap kulit dan di dead space daerah aksila. Biasanya seroma akan diserap sendiri dalam beberapa minggu. Jika cairan seroma yang terbentuk sangat banyak, maka kulit bekas operasi akan teregang yang dapat menyebabkan ketidak nyamanan pasien. Pada beberapa pasien penumpukan cairan ini akan memberikan beberapa masalah seperti memperlama masa rawatan, dan akan menambah biaya rawatan. Selain itu juga akan disedot secara berulangkali sehingga pasien akan merasa sangat tidak nyaman (Gonzales, 2003).

Pasca operasi ada beberapa komplikasi yang dapat ditemukan diantaranya hematom, terbentuknya seroma, infeksi luka operasi sampai terjadinya flap nekrosis. Seroma merupakan masalah yang paling sering terjadi setelah tindakan mastektomi, dan banyak ahli bedah mengatakan sebagai hal paling susah untuk mencegahnya dibandingkan dengan komplikasi yang lain (Boso, 2012).

memperpanjang hari perawatan dan juga memperlambat pemberian terapi adjuvan (Hashemi, 2004).

Seroma biasanya hilang beberapa minggu setelah operasi, namun terdapat juga seroma yang baru hilang setelah beberapa bulan. Bahkan pernah dilaporkan kasus seroma yang bertahan sampai satu tahun pascaoperasi, sehingga terbentuk seroma fibrous terkapsulasi yang memerlukan suatu tindakan reseksi bedah setelah tindakan konservatif yang dilakukan gagal. Berdasarkan metaanalisis yang dilakukan oleh Kuroi dkk., banyak faktor yang memengaruhi kejadian seroma pascaoperasi kanker payudara. Faktor-faktor yang cukup signifikan yaitu berat badan yang berlebih, mastektomi radikal (bila dibandingkan mastektomi simpel), dan jumlah drainase yang banyak dalam 3 hari pertama (Woodworth, 2003).

Trauma pada tindakan operasi menimbulkan suatu trauma yang akan merangsang mediator inflamasi untuk menimbulkan proses inflamasi yang merupakan bagian dari proses penyembuhan luka. Berdasarkan faktor risiko tersebut, besarnya trauma dan radikalitas akan merangsang proses inflamasi yang lebih besar. Pada penelitian yang dilakikan oleh Soomro dkk.Resiko seroma lebih besar pada operasi mastektomi modifikasi radikal yaitu sebesar 17,5%, sedangkan pada operasi breast conserving surgery (BCT) tidak dijumpai kasus seroma. (Hashemi, 2004)

2.9.1. Patofisiologi Pembentukan Seroma

mammae terdapat dalam kelompok inkonstan yang bervariasi. Berikut ini merupakan pembagian menurut Haagensen (Szecsi, 2011).

Gambar 2.3. Pembagian Kalenjar Getah Bening Menurut Haagensen

Seroma merupakan masalah yang paling sering terjadi setelah tindakan

mastektomi, dan banyak ahli bedah mengatakan terbentuknya seroma adalah hal

paling sulit dicegah dibandingkan komplikasi lain. Seroma sering didefnisikan

sebagai cairan serous yang terbentuk setelah pembedahan, yang berkumpul di

bawah flap kulit mengisi dead space. Setelah mastektomi, seroma akan terkumpul

di daerah bawah kulit dan dead space daerah aksila. Biasanya seroma akan

diserap sendiri dalam beberapa minggu. (Szecsi, 2011)

Penelitian oleh Szecsi dkk. menunjukkan bahwa cairan seroma adalah suatu eksudat, yang dibuktikan dengan ditemukan komponen IL-6 dan IL-8 yang tinggi dalam cairan seroma. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan seroma terjadi akibat reaksi akut proses inflamasi selama fase pertama proses penyembuhan luka. Dengan dasar proses inflamasi tersebut, maka kondisi yang dapat menghambat atau mengurangi beratnya proses inflamasi tersebut, akan mampu mengurangi terjadinya seroma. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan seroma terjadi akibat reaksi akut proses inflamasi selama fase

pertama proses penyembuhan luka (Szecsi, 2011).

Pada penelitian Elisabeth menyebutkan bahwa ada hubungan antara peningkatan massa tumor dan kelenjar limfoid. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar massa tumor maka akan diiringi dengan semakin banyak terjadi kolonisasi kelenjar getah bening. Hal ini akan menyebabkan saat dilakukan MRM kelenjar getah bening yang di reseksi akan semakin banyak, sehingga akan menyebabkan pengeluaran cairan getah bening yang banyak yaitu seroma (Elisabeth, 2011).

mengeluarkan cairan kelenjar yang lebih banyak untuk pembentukan seroma (Srivastava, 2011).

Peningkatan penyebaran kelenjar getah bening pada carcinioma mammae terjadi peningkatan jumlah kelenjar getah bening pada sekitar mammae, baik di aksila, infra clavicula maupun supra clavicula. Saat dilakukan MRM maka kelenjar getah bening yang didisesksi akan semakin banyak dan cairan kelenjar getah bening juga akan semakin banyak keluar. Cairan ini disebut seroma (Petrek,dkk, 2012).

Pada teknik diseksi yang menggunakan gunting akan menyebabkan lebih bayak seroma, karena kelenjar limfatik yang terpotong tanpa terjadi koagulasi. Pada penggunakan kauter terjadi koagulasi kelenjar getah bening, saat bersamaan maka akan menghambat laju cairan kelenjar getah bening sehingga jumlah seroma terbentuk akan sedikit (Hashemi, 2012).

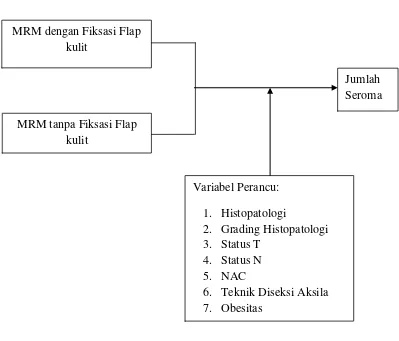

2.10. Kerangka Konsep

Gambar 2.4. Kerangka Konsep Penelitian

Jumlah Seroma

Variabel Perancu: 1. Histopatologi

2. Grading Histopatologi 3. Status T

4. Status N 5. NAC

6. Teknik Diseksi Aksila 7. Obesitas

MRM dengan Fiksasi Flap kulit