KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

JARINGAN JALAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

EKONOMI DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS

DI KABUPATEN KAIMANA

(Studi Kasus pada kawasan Mairasi, Arguni Bawah )

Usulan Penelitian Disertasi

Diajukan oleh Nicolaas Evert Kuahaty

Kepada

Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah selalu memberikan manfaat aspek sosial ekonomi, demografis, psikologis, institusi dan sosial budaya. Manfaat sosial ekonomi biasanya terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan pola tenaga kerja. Manfaat demografis meliputi perubahan struktur penduduk, pemindahan dan relokasi penduduk. Manfaat institusi meliputi bertumbuh kembangnya fasilitas seperti perumahan, sekolah dan sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterkaitan dengan tempat tinggal yang semakin tinggi.

perdesaan, karena mencakup semua aspek pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, kehutanan, perikanan, industri berskala kecil, perdagangan, dan lain-lain. Jaringan transportasi perdesaan akan membentuk pola kehidupan penduduk di perdesaan. Sarkar dan Mashiri (1998) bahkan telah mengingatkan lebih jauh bahwa terbatasnya mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang di tingkat lokal telah menjadi penghambat yang utama bagi integrasi komunitas perdesaan ke dalam perekonomian nasional di suatu negara.

Anak-anak bisa bersekolah dengan baik dan orang tua mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila sakit, penduduk dapat dengan mudah menjangkau fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia. Aksesibilitas yang baik juga akan mengurangi biaya transportasi, sehingga produk-produk yang dihasilkan penduduk perdesaan, khususnya komoditas pertanian memiliki daya saing yang cukup baik. Sebaliknya, keterbatasan jaringan jalan akan menyebabkan keterisolasian, sehingga menghambat penduduk untuk keluar dari berbagai persoalan pembangunan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta tingginya kemiskinan. Warr (2005: 2) menuliskan bahwa:

“Most poor people of the world reside in rural areas, which are frequently characterized by low levels of public infrastructure, especially roads. Inadequate roads raise transport costs, limiting the use poor people can make of local markets for the sale of their produce, the purchase of consumer goods and opportunities for off-farm employment. Access to educational and health facilities, where they exist, is also constrained when it is difficult to reach them.”

fasilitas di perdesaan dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Wilayah-wilayah dengan jaringan jalan yang terbatas pada umumnya dicirikan oleh kondisi permukaan jalan yang buruk, jembatan yang sempit, dan banyak belokan tajam/curam. Kondisi ini seringkali diperparah dengan minimnya penyediaan fasilitas publik. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka disarankan adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian untuk mengembangkan jaringan jalan dan sekaligus menyediakan fasilitas publik.

Meskipun secara teoritis akan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, namun keberadaan jaringan jalan yang ekstensif sekalipun tidak serta merta dapat menyelesaikan beragam persoalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak fakta empirik telah membuktikan hal ini, di mana jaringan jalan yang dibangun di wilayah perdesaan ternyata tidak dipergunakan secara intensif dalam kurun waktu yang lama. Salah satu penyebab utama adalah masih lemahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan infrastruktur jalan. Dalam konteks pembangunan jaringan jalan di Indonesia, kelemahan koordinasi dengan mudah terlihat dalam hubungan kerja di antara instansi vertikal pemerintah pusat yang bertugas di daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait.

seringkali memiliki keterbatasan rasional menemukan daya ungkit (lavarege) sebagai solusi fundamental, oleh Herbert J. Simon (1956) menyebutnya sebagai bounded rationality. Dokumentasi rencana strategis pengembangan jaringan jalan belum terakomodasi dalam wujud blue print

sistim jaringan yang terintegrasi antar status dan fungsi jalan termasuk antar moda transportasi.

Faktanya di kabupaten Kaimana penanganan jalan terkesan eksklusif dimana jalan nasional lebih mengutamakan keterhubungan antar kabupaten Kaimana dengan Fakfak, jalan propinsi penaganan jalannya parsial dan berpindah-pindah lokasi, sementara jalan kabupaten fokus pada beberapa ruas yang dianggap strategis atau sebagai jalan strategis kabupaten yang mewakili kawasan pengembagan yang di tetapkan sebagai titik pertumbuhan (growing point) yang bertujuannya untuk membuka daerah belakang atau pinggiran yang terisolasi. Kendala yang ditemukan pada rencana lokasi pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana adalah :

keamanan lokasi dan terhambatnya mobilitas kenderaan kerja perusahaan HPH.

2. Kurangnya sinergysitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menentukan pola kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Perencanan jalan yang akan dibangun juga melalui kawasan hutan lindung. Regulasi tentang Ijin alih fungsi hutan sering memakan waktu kajian amdal dan proses perijinan lainnya yang sangat lama menyebabkan terhambatnya pekerjaan jalan.

itu, diperlukan strategi yang tepat agar jaringan jalan yang dibangun mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Strategi yang tepat sangat diperlukan mengingat pembangunan jaringan jalan menghabiskan sumber daya yang cukup besar, yaitu dana dan tenaga kerja, serta membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi dan dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan.

Singkatnya, pengembangan jaringan jalan dapat menjadi instrumen untuk mendukung kinerja pembangunan wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang masih didominasi oleh karakteristik perdesaan, yang antara lain ditunjukkan oleh indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf hidup dan pola konsumsi, termasuk kemiskinan, serta perumahan dan lingkungan. Liu (2000: 1) mengemukakan bahwa proyek-proyek yang ditujukan untuk memperbaiki aksesibilitas masyarakat melalui pembangungan jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pasar dan layanan sosial tidak hanya akan menghemat biaya operasional kendaraan dan waktu perjalanan penduduk, melainkan juga akan meningkatkan nilai-nilai sosial dalam bentuk perluasan peluang sosial dan ekonomi bagi penduduk perdesaan. Sedangkan Sum dalam Kumar (2008: 32) menuliskan dengan lebih komprehensif bahwa:

health, tourism, and trade, as well as on a nation’s integration with the region and the world.”

Ketidak efektifan pembangunan jaringan jalan juga sangat dipengaruhi oleh adanya sikap penolakan dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan jaringan jalan. Dampak yang sering ditemukan adalah :

1. Hilangnya lahan pertanian/perkebunan. Sebagian besar berupa lahan kebun dan hutan adat.

2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembebasan tanah, terutama menyangkut harga ganti rugi kepada masyarakat;

3. Konflik horisontal terjadi karena terjadinya sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan.

Potensi munculnya persepsi negatif masyarakat terutama apabila kegiatan proyek menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi (munculnya monopoli perdangangan oleh masyarakat pendatang yang menguasai sentra ekonomi pedesaan), budaya (proses akulturasi yang bergerak cepat tanpa filter budaya/adat istiadat yang mengikat), arus urbanisasi yang tinggi membebani daerah perkotaan. Sikap/persepsi negative yang berakumulasi dalam jangka waktu lama akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

Menurut Dr Jalaludin Rakhmat, rekayasa sosial terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan intellectual cul-de-sac yang menggambarkan kebuntuan berpikir. Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikait-kaitkan dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abtrak ‘ilusi’ yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyaratnya. Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permasalahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkrit. Pada dasarnya pola-pola kontrol sosial tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat tetapi lebih kepada cara untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk beraktualisasi sehingga dapat terlihat jelas peran dari masyarakat tersebut dalam proses perubahan sosial.

orang luar/pendatang yang akan masuk dan membentuk kelompok penguasa tersendiri (menguasai ekonomi dan perdagangan).

Banyak penelitian empirik menuliskan bahwa kondisi kesejahteraan rakyat di berbagai kabupaten dan kota yang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Papua dan Papua Barat belum sesuai dengan yang diharapkan. Sekalipun setiap tahunnya telah menerima dana yang cukup besar, yaitu melalui skema Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2001, selain dana perimbangan lainnya, namun pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dipandang belum mampu memanfaatkannya secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.

Penelitian-penelitian empirik yang dimaksudkan diantaranya adalah McGibbon (2004), Tokede dkk (2005), Yudho dkk (2006), Situmorang (2007), Hilum dkk (2009), Korwa (2010), Mualim (2010), Musa’ad dkk (2010), Baransano (2011), Pamungkas (2011), Fatem (2012), Pakasi (2012), Waimbo dan Yuwono (2012), Agustinus (2013), serta Saraun (2013).

alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). dengan memperhatikan tiga (3) dimensi dasar yaitu; Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.

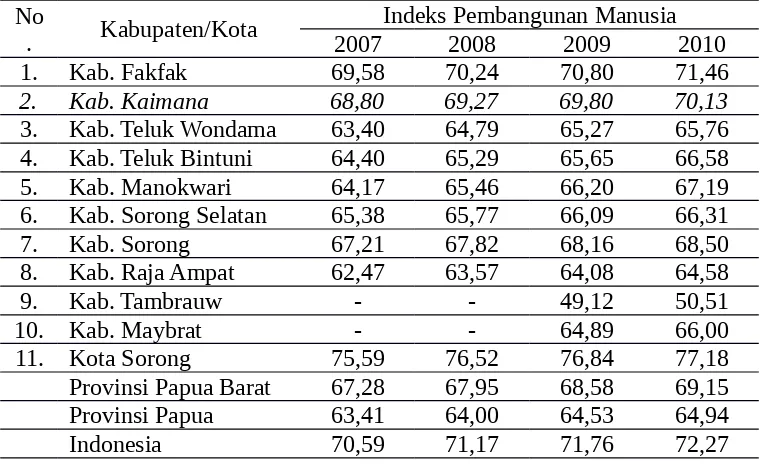

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2007-2010

No

. Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia

2007 2008 2009 2010

1. Kab. Fakfak 69,58 70,24 70,80 71,46

2. Kab. Kaimana 68,80 69,27 69,80 70,13

3. Kab. Teluk Wondama 63,40 64,79 65,27 65,76

4. Kab. Teluk Bintuni 64,40 65,29 65,65 66,58

5. Kab. Manokwari 64,17 65,46 66,20 67,19

6. Kab. Sorong Selatan 65,38 65,77 66,09 66,31

7. Kab. Sorong 67,21 67,82 68,16 68,50

8. Kab. Raja Ampat 62,47 63,57 64,08 64,58

9. Kab. Tambrauw - - 49,12 50,51

10. Kab. Maybrat - - 64,89 66,00

11. Kota Sorong 75,59 76,52 76,84 77,18

Provinsi Papua Barat 67,28 67,95 68,58 69,15

Provinsi Papua 63,41 64,00 64,53 64,94

Indonesia 70,59 71,17 71,76 72,27

Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua merupakan pertimbangan penting di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada butir b pertimbangan di dalam Perpu No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemberlakuan Otsus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan, khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Kalimat ini menunjukkan adanya penegasan Pemerintah Pusat untuk mengakselerasi berbagai bidang pembangunan di Provinsi Papua Barat. Didalam penjelasan pasal 34 ayat 3(f) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus dijelaskan bahwa “ Pembangunan Infrastruktur dimaksud agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik, dan menguntungkan sebagai bagian dari sistim perekonomian nasional dan global. Pembangunan infrastruktur dimaksud termasuk di dalamnya antara lain mencakup pengembangan jaringan jalan.

buktinya adalah bahwa kapasitas fiskal pada kabupaten dan kota yang berada di dalam provinsi-provinsi yang menerima dana Otsus pada umumnya tergolong tinggi dan sangat tinggi. Kabupaten Kaimana yang menjadi obyek penelitian ini diketahui memiliki kapasitas fiskal yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dengan rata-rata kapasitas fiskal kabupaten dan kota se-Indonesia. Fakta ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2011 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, terdapat 4 kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu di urutan pertama adalah Kabupaten Tambrauw, kemudian berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya juga terdapat 4 kabupaten dengan kapasitas tinggi, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten FakFak. Dua wilayah lainnya memiliki kapasitas fiskal sedang, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Maybrat, sedang Kabupaten Manokwari adalah satu-satunya wilayah yang tergolong memiliki kapasitas fiskal rendah.

Kaimana tidak termasuk wilayah yang diprioritaskan. Indeks Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kaimana tercatat cukup tinggi, yaitu di atas rata-rata nasional, namun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya yang dipandang strategis adalah melalui optimalisasi pengembangan jaringan jalan untuk menjangkau sentra-sentra aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hingga tahun 2013, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kaimana telah mencapai 442,90 km. Adapun belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 tercatat sebesar Rp 56,6 miliar.

Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut merupakan perwujudan dari desentralisasi kewenangan yang bersifat asimetri, yaitu memperhatikan perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah. Upaya-upaya yang ditempuh seharusnya mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan apabila semua prasyaratnya dapat dipenuhi. Salah satu persyaratan yang selama ini sulit dipenuhi adalah adanya sifat kolaboratif, integratif, dan akomodatif pada tataran implementasi kebijakan di antara instansi pemerintah pusat pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Perumusan dan implementasi kebijakan secara kolaboratif, integratif, dan akomodatif diyakini akan menghasilkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Christensen dalam Moran, Rein, dan Goodin (2006: 452) mengemukakan bahwa salah satu pendekatan kebijakan publik yang disebutnya sebagai kebijakan yang cerdas (smart policy) adalah penerapan New Public Management (NPM). Ditambahkan bahwa dua komponen utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang cerdas adalah feasibility dan desirability.

perencanaan yang sangat terstruktur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan menyediakan infrastruktur di perdesaan. Jaringan jalan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan perdesaan dan mampu menstimulasi pembangunan secara keseluruhan dengan menyediakan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas sosial dan ekonomi.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan di Kabupaten Kaimana. Definisi jalan menurut pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Pendekatan penelitian yang ditempuh bersifat prospektif dengan tujuan untuk merekomendasikan langkah-langkah antisipatif ke depan berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang tersedia secara obyektif dan akurat. Di masa mendatang, kebijakan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Kaimana yang menghabiskan dana besar diharapkan mampu secara efektif memberikan manfaat yang besar pula kepada masyarakat.

1.2. Keaslian Penelitian

pengembangan jaringan jalan yang dibangun pada periode 1986-1996 terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penerimaan daerah di Sulawesi Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Munthe, Kartika, dan Rahardjo (2009) melakukan penelitian untuk menentukan prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kepentingan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menemukan pola pemanfaatan dana yang terbatas secara optimal terhadap tingkat kerusakan ruas-ruas jalan nasional di Kabupaten Manokwari. Metoda yang digunakan untuk menentukan skala prioritas adalah Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pada penelitian lainnya, Afriansyah (2011) juga menggunakan metode AHP untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam pengembangan jaringan jalan dan jaringan jalan penghubung kawasan strategis di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Responden yang dilibatkan mencakup pejabat instansi pemerintah daerah yang terkait, politisi, dan akademisi. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pengembangan jaringan jalan terdiri dari aspek ekonomi, sosial, aksesibilitas, lingkungan, kondisi jalan, biaya, dan kesesuaian tata ruang. Substansi penelitian yang sama kemudian dituliskan kembali oleh Afriansyah, Wicaksono, dan Djakfar (2012).

(2011) serta Munthe, Kartika, dan Rahardjo (2009), yaitu AHP, namun dilengkapi dengan uji chi-square dan perhitungan rasio manfaat dan biaya.

Oktaviana, Sulistio, dan Wicaksono (2011) merumuskan strategi pengembangan transportasi antarwilayah di Provinsi Papua Barat. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi karakteristik transportasi antarwilayah dan menghitung indeks aksesibilitas wilayah. Metoda penelitian yang digunakan meliputi analisis deskriptif, Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP), serta Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT).

Tigauw (2012) telah menganalisis kondisi jaringan transportasi dan potensi wilayah sebagai dasar untuk pengembangan koridor ekonomi di Provinsi Papua Barat. Kondisi jaringan jalan diasumsikan sebagai faktor penentu dalam mendorong pemanfaatan sumber daya wilayah. Metoda analisis yang digunakan cukup lengkap, yaitu terdiri dari analisis Shift-Share, Location Quotient (LQ), acuan normatif, Scalogram, SWOT, dan skala Likert.

Penelitian terkini di Indonesia dilakukan oleh Iek (2013) dengan tujuan menganalisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di pedalaman May Brat, Provinsi Papua Barat. Agar studi dapat dilakukan secara lebih mendalam, kajian difokuskan di Distrik Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji beda rata-rata pendapatan, dan

Structural Equation Model (SEM).

Hasil-hasil penelitian di negara-negara lain dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi praktik pengembangan jaringan jalan perdesaan di Indonesia, meskipun harus dipertimbangkan pula perbedaan karakteristik geografis wilayah. Sarkar dan Mashiri (1998) melakukan penelitian dan berupaya mengkuantifikasikan tingkat aksesibilitas di wilayah perdesaan yang terdapat di Provinsi Bagian Utara Afrika Selatan. Seperti telah diduga sebelumnya, nilai indeks yang dihasilkan secara umum menunjukkan tingkat aksesibilitas yang rendah.

Pada penelitian lainnya, Howe (1999) secara khusus mengamati adanya penurunan kualitas pada kebanyakan jalan perdesaan di Afrika dikarenakan pemeliharaan yang tidak sesuai. Sebagian ruas jalan yang diamatinya bahkan telah kembali menjadi semak belukar. Persoalan ini pada umumnya timbul sebagai akibat argumentasi teknis dari para pembuat keputusan di tingkat nasional maupun lokal. Fenomena yang serupa cukup banyak dijumpai pada jaringan jalan perdesaan di berbagai wilayah di Indonesia.

Selanjutnya, Liu (2000) menemukan bahwa pada saat kebanyakan akses jalan di perdesaan memiliki volume penggunaan yang rendah, nilai-nilai sosial yang dihasilkan dari perbaikan akses dasar seringkali menjadi manfaat proyek yang lebih penting. Temuan ini dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Andhra Pradesh, India. Dua jenis analisis digunakan dalam penelitian ini, yaitu cost-effectiveness analysis (CEA) dan

cost-benefit analysis (CBA).

Rao dan Jayasree (2003) juga melakukan penelitian di India untuk mengetahui manfaat dari perencanaan infrastruktur perdesaan yang menitikberatkan pada konektivitas jaringan jalan. Ditemukan bahwa pola perencanaan jaringan jalan di India sangat terbatas dalam melakukan modifikasi dan penyempurnaan dari perencanaan yang digunakan pada saat ini. Praktik perencanaan jalan perdesaan yang dilakukan terutama didasarkan pada kriteria adhoc dan sangat minim memperhatikan penelitian ilmiah. Perencanaan jaringan jalan tidak disusun dengan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi, namun hanya berdasarkan pada populasi penduduk desa.

Tidak kalah menarik adalah penelitian di India yang dilakukan oleh Rao dkk (2003). Penelitian bertujuan untuk mengembangan sistem informasi mengenai jaringan jalan perdesaan yang berbasis pada

Substansi penelitian yang berbeda ditempuh oleh Warr (2005) yang mengamati dampak pengembangan jaringan jalan perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan di Laos. Hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi menunjukkan bahwa sekitar 13 persen penurunan kemiskinan merupakan kontribusi dari perbaikan jalan semata. Adapun faktor-faktor lainnya yang diketahui turut berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Laos adalah investasi publik secara masif pada fasilitas pengairan.

Penelitian terakhir yang disintesis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Aderamo dan Magaji (2010) yang berlokasi di Nigeria. Pengembangan jaringan jalan perdesaan dan distribusi fasilitas publik dimodelkan di dalam suatu persamaan regresi multivariat. Densitas jalan digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen meliputi fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, jasa keamanan, suplai air bersih, aktivitas komersial, dan layanan komunikasi. Hasil estimasi menunjukkan adanya pengaruh jaringan jalan perdesaan yang signifikan terhadap distribusi fasilitas publik di wilayah perdesaan dan sekaligus berpotensi mengurangi kemiskinan. Perbaikan aksesibilitas dan mobilitas di perdesaan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan penduduk perdesaan, karena kebutuhan dasar kehidupan seperti layanan kesehatan dan pendidikan menjadi semakin mudah dijangkau.

kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, yaitu mencermati efektivitas pembangunan jaringan jalan ditinjau pada proses kebijakan pada masing-masing institusi dalam hubungan antar institusi penyelenggara (ketatalaksanaan) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Melihat bagaimana lingkungan kebijakan, aktor kebijakan instrumentasi kebijakan, model kebijakan dan pilihan kebijakan yang di lakukan pada masing-masing institusi penyelenggara jalan. Selanjutnya melihat bagaimana implementasi kebijakan, meninjau kesesuaian pelaksanaan pembangunan jalan terhadap dokumen teknis termasuk penggunaan alokasi biaya konstruksi, dan yang terakhir pada level evaluasi yaitu mengukur dampak yang ditimbulkan akibat dari implementasi kebijakan tersebut. Apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ataukah terdapat bias dari harapan terutama dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat secara komprehensif, yaitu meliputi indikator sosial dan ekonomi yaitu pembangunan manusia berupa pendidikan dan kesehatan, produktivitas petani ( luas lahan panen dan pendapatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perternakan, perikanan dan kehutanan ) sebagai salah satu indikator penting mengukur capaian kesejahteraan atau penurunan kemiskinan. Lokasi penelitian juga membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, karena penelitian mengenai efektivitas kebijakan pengembangan jaringan jalan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat belum pernah dilakukan di Kabupaten Kaimana.

jaringan kebijakan (policy network analysis) dan dampak kebijakan (policy impact). Pendekatan analisis yang ditempuh pada dasarnya bersifat multi-method, yaitu kombinasi di antara metoda kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan agar dapat menganalisis data sekunder dan primer yang dikumpulkan secara lebih komprehensif. Metoda analisis kuantitatif yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji kesamaan rata-rata, dan regresi linier berganda. Sedangkan metoda analisis kualitatif yang ditempuh adalah menggunakan metoda sintesa terfokus, triangulasi dan SWOT, dimana metoda-metoda tersebut telah lazim digunakan dan teruji pada penelitian-penelitian empirik sebelumnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis proses kebijakan pengembangan jaringan jalan di kabupaten Kaimana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Kaimana;

2. Menganalisis implementasi kebijakan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Kaimana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Kaimana;

3. Menganalisis hubungan antarinstitusi dalam proses perencanaan dan pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Kaimana;

4. Menganalisis kondisi jaringan jalan di Kabupaten Kaimana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan

pendidikan, kesehatan, produktivitas petani, lahan usaha petani dan pendapatan.

6. Menganalisis faktor-faktor hambatan dari masyarakat khususnya yang terkena dampak pembangunan jaringan jalan sehingga selanjutnya akan ditentukan pola kebijakan rekayasa sosial (Social Enginering) sebagai bentuk pengadopsian kepentingan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. memperkaya penelitian empirik di bidang pengembangan jaringan jalan, pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat; 2. memberikan saran atau advokasi kebijakan pemerintah di bidang

pengembangan jalan, pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

3. memberikan saran kepada instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan jalan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana dan Provinsi Papua Barat;

4. menjadi pembelajaran (best practices) bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mengefektifkan pengembangan jaringan jalan di wilayahnya masing-masing; serta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, kemampuan jalan untuk memberikan pelayanan secara optimal dipengaruhi oleh berbagai dimensi, termasuk kekuatan atau konstruksi jalan dan penentuan lokasi pembangunan yang sesuai. Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk desa di dalam dan keluar desa misalnya, tergantung pada aksesibilitas yang dimiliki terhadap fasilitas dan layanan yang dibutuhkan (Sarkar dan Mashiri, 1998: 2).

Menurut Dardak (2005: 1), infrastruktur fisik, terutama jaringan transportasi, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun, penting bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki kompatibilitas dengan kondisi sumber daya alam dan manusia di wilayah pengembangan, sehingga dilakukan penataan ruang agar terbentuk alokasi ruang yang menjamin kompatibilitas.

ibadah. Oleh karena itu, jalan perdesaan seringkali dianggap sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat perdesaan dari kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan jalan perdesaan dapat menjadi media untuk menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan.

Menurut Rao dan Jayasree (2003: 2), elemen-elemen keberhasilan pengembangan jaringan jalan perdesaan meliputi:

1. identifikasi potensi permintaan;

2. cakupan yang lebih luas dan konektivitas permintaan yang dominan; 3. potensi pusat-pusat layanan;

4. cakupan yang seragam dari desa-desa; 5. pola hubungan hirarki; serta

6. minimisasi kesenjangan di antara biaya langsung dan tidak langsung. Di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya terjadi dikotomi atau ketidakseimbangan di antara jaringan jalan perdesaan dan perkotaan. Meskipun persentase penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan masih tinggi, namun sekitar 50-75 persen desa belum terhubung.

diperlukannya analisis efektivitas biaya untuk mengevaluasi dampak dari proyek pembangunan jalan dan efisiensi ekonomi.

Dalam konteks Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Kaimana khususnya, pembangunan jaringan jalan dihadapkan oleh berbagai tantangan dan kendala. Luas wilayah yang sangat besar dengan kontur yang bervariasi, seperti pegunungan yang curam, dataran rendah berawa-rawa, tanah yang rapuh, serta curah hujan yang relatif tinggi, menyebabkan jarak tempuh secara fisik menjadi sangat jauh dan lama, sehingga menghabiskan banyak sumber daya. Transportasi orang dan barang menjadi sangat mahal (tidak efisien). Selain itu, densitas penduduk yang rendah disertai fragmentasi budaya yang ekstrim menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang terbaharukan maupun tidak terbaharukan, belum dapat memberikan manfaat sebagaimana seharusnya kepada penduduk setempat. Sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat dalam faktanya menyimpan berbagai komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi, seperti hasil hutan dan pertambangan. Namun, kualitas manusia pada umumnya masih rendah, di samping tingkat kemiskinan masih tinggi. Banyak penduduk di pedalaman yang belum menikmati layanan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan air bersih. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai kemanfaatan dari implementasi kebijakan Otsus terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua dan Papua Barat.

Barat, termasuk di Kabupaten Kaimana. Bagi kalangan pemerintahan, optimisme dimaksud diwujudkan melalui langkah-langkah yang taktis dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui perencanaan dan implementasi kegiatan yang tepat sasaran. Pengembangan jaringan jalan yang efektif merupakan salah satu langkah yang strategis dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan jalan yang dibiayai melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dipastikan kemanfaatannya, sehingga dana yang tersedia tidak dibelanjakan dengan sia-sia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iek (2013) telah membuktikan bahwa pembangunan jalan di Kabupaten May Brat mampu memberikan dampak signifikan dan positif terhadap perubahan pendapatan masyarakat yang bersumber dari usaha ekonomi produktif. Bahkan ditemukan bahwa manfaat sosial yang dihasilkan dari pembangunan jalan lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi. Untuk itu, disarankan agar pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur jalan serta menyediakan angkutan umum yang mudah dan murah, karena memberikan

multiplier effect yang signifikan dan positif kepada masyarakat.

Selanjutnya disarankan agar dapat dilakukan sinkronisasi di antara kebijakan transportasi, pengembangan wilayah, dan pembangunan perekonomian. Jaringan jalan, khususnya di wilayah perdesaan, harus dianalisis sebagai pengumpulan jaringan komplementer dan tidak sekedar hubungan jalan secara individual. Untuk keperluan ini, maka manajemen jalan perdesaan dapat dilakukan secara terdesentralisasi maupun terpusat, meskipun hasil-hasil penelitian empirik membuktikan bahwa jaringan jalan perdesaan akan lebih efektif apabila dikelola secara terdesentralisasi.

tertentu dibutuhkan pemahaman mengenai berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya dan efektivitas pembiayaan. Pada dasarnya tidak efektif untuk menyediakan seluruh fasilitas pada suatu desa. Sebagai contoh, permintaan layanan pos di suatu desa yang kecil tidak dapat dipenuhi dengan mendirikan kantor pos di desa tersebut, karena dapat menghasilkan suatu kondisi yang disebut sebagai bias regional. Sebaliknya, permintaan terhadap fasilitas dan layanan air bersih, bahan bakar, dan sekolah sebaiknya tersedia di setiap desa.

Terminologi aksesibilitas telah dijelaskan oleh beberapa peneliti sejak tahun 1960-an sebagaimana dirangkum oleh Sarkar dan Mashiri (1998: 3-4). 1. Garrison (1960): the accessibility of a place was the sum of the shortest path distances, via the network, between it and all other places in the system.

2. Forbes (1964): when distance was qualified by the availability of transport services for non-car users, the simplest measure of accessibility was travel time.

3. Savigear (1967) serta Dalvi dan Martin (1976): accessibility is identifed with traffic flow.

dengan berjalannya waktu, semakin banyak peneliti yang menjadikan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai lokasi penelitiannya. Fenomena ini menggambarkan besarnya perhatian berbagai pihak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus juga mengindikasikan masih banyaknya persoalan dan tantangan pembangunan yang harus diselesaikan di Papua dan Papua Barat.

McGibbon (2004) misalnya, telah melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apakah Otsus merupakan solusi bagi penyelesaian masalah di Aceh dan Papua. Kemudian Tokede dkk (2005) meneliti dampak Otsus terhadap sektor kehutanan di Papua dari perspektif pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Manokwari. Sedangkan Yudho dkk (2006) mengkaji implementasi Otsus Papua dari pendekatan sosio-yuridis dan politik, yaitu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pamungkas (2011) secara khusus mengamati kontes identitas penduduk muslim di Papua pada era Otsus, sedangkan Pakasi (2012) meneliti pemberdayaan komunitas lokal dalam pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua. Selanjutnya, Saraun (2012) menganalisis pengaruh 3 faktor, yaitu dana Otsus, pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal, terhadap pendapatan per kapita antar kabupaten/ kota di Papua. Waimbo dan Yuwono (2012) mencermati dinamika masyarakat Papua pada era Otsus. Adapun Agustinus (2013) telah melakukan studi fenomelogikal mengenai kinerja dan akuntabilitas keuangan dari pengelolaan dana Otsus pada sektor pendidikan di Provinsi Papua.

Adanya beragam penelitian seperti telah diuraikan di atas menunjukkan besarnya perhatian dan sekaligus masih banyaknya persoalan yang perlu diselesaikan di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini hanya mendalami bidang infrastruktur jalan di Kabupaten Kaimana, namun tidak bisa dilepaskan dari konteks interkoneksi antarwilayah di Papua dan Papua Barat. Implementasi kebijakan pengembangan jaringan jalan yang efektif, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Kaimana, diyakini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

1.1. Landasan Teori

yang merupakan bidang yang dipelajari di dalam ilmu keuangan publik. Dari segi dampaknya, pembangunan jalan diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan beragam persoalan pembangunan yang didiskusikan di dalam ilmu ekonomi pembangunan dan ilmu ekonomi regional. Akhirnya, pembahasan yang menyangkut pembangunan jalan memerlukan pemahaman terhadap aspek-aspek teknis yang menjadi bidang kajian ilmu transportasi (teknik sipil). Bervariasinya teori dan konsep yang digunakan memberikan ciri bagi penelitian ini sebagai suatu penelitian yang bersifat lintas bidang ilmu atau multidisiplin.

Dalam sudut pandang kebijakan publik, pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Dye (1981: 1) menuliskan bahwa “Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”. Lebih lanjut, menurut Dye (1981: 2), kebijakan publik berhubungan dengan beragam substansi, seperti pertahanan, energi, lingkungan, hubungan luar negeri, pendidikan, kesejahteraan, kepolisian, jalan raya, perpajakan, perumahan, jaminan sosial, kesehatan, peluang ekonomi, pembangunan perkotaan, inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Definisi kebijakan publik selanjutnya mengalami evolusi dan dikemukakan dalam berbagai versi oleh beragam penulis sebagaimana antara lain dirangkum oleh Winarno (2011: 17-31).

Ruang lingkup publik menurut Bovaird dan Loffler (2003: 4) adalah

form of public service obligation”. Parsons (2001: 3) menyatakan bahwa publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidak-tidaknya oleh tindakan bersama. Dalam pasal 62 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa masyarakat berhak memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Singkatnya, setiap kebijakan publik yang dijalankan pemerintah, termasuk dalam pembangunan jalan, diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dunn (2004: 5) menyebutnya dengan istilah preferred policy. Kebijakan yang dipilih sepantasnya merupakan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh publik. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan jaringan jalan seyogyanya mampu mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana.

Kebijakan adalah sebuah upaya atau tindakan pemerintah menjalankan fungsi administratif dan politis untuk menacapai tujuan tertentu sebagai tanggapan terhadap berbagai permasalahan publik yang terjadi. Untuk itu, kebijakan yang dibuat adalah sebuah mekanisme administratif dan membutuhkan keputusan politis. John Kingdon (1993) menyebutnya “Policy Windows“ atau jendela kebijakan dimana ada tiga aliran (stream) yang mempengaruhi terbukanya jendela kebijakan yaitu :

problem stream, policy stream dan political stream.

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Selanjutnya pada pasal 5 dituliskan 3 peran jalan. Peran jalan yang pertama adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua adalah jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Peran yang ketiga adalah jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk menjalankan peran tersebut, jalan telah dikelompokkan menurut peruntukkan, sistem jaringan jalan, fungsi, status, dan kelas. Peruntukkan jalan adalah untuk jalan umum dan jalan khusus, sedangkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Selanjutnya, fungsi jalan terbagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Status jalan meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Adapun kelas jalan mencakup jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Sedangkan ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Jalan dalam konteks penelitian ini tergolong sebagai barang publik murni. Dalam teori keuangan publik, sebagaimana dituliskan oleh Gruber (2011: 182), “Pure public goods are goods that are perfectly non-rival in consumption and are non-excludable”. Namun, dalam praktiknya, kebanyakan barang-barang yang dipandang sebagai barang publik sebenarnya tidak murni sebagai barang publik (impure public goods), yaitu memenuhi kedua kriteria pada tingkat tertentu.

Upaya pemerintah menyediakan barang publik secara umum diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan keuangan publik yang dikemukakan oleh Gruber (2011: 3), yaitu:

“When should the government intervene in the economy? How might the government intervene? What is the effect of those interventions on economic outcomes? Why do government choose to intervene in the way that they do?”

Keempat pertanyaan tersebut sewajarnya juga menjadi pertanyaan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Kaimana tatkala menyusun rencana dan strategi dalam membangun jalan.

Rencana dan strategi dimaksud harus mampu memastikan berlangsungnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Menurut Todaro dan Smith (2003: 22):

“We may conclude that development is both a physical reality and a state of mind in which society has, through some combination of social, economic, and institutional processes, secured the means for obtaining a better life.”

1. untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi yang lebih luas dari barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan hidup manusia, seperti makanan, hunian, kesehatan, dan perlindungan;

2. untuk meningkatkan tingkat kehidupan, seperti pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lebih banyak lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; serta

3. untuk memperluas kisaran pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi masyarakat.

Konsep yang dikemukakan Todaro dan Smith (2003) pada dasarnya sejalan dengan pandangan Blakely dan Bradshaw (2002) dalam konteks teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional atau daerah. Blakely dan Bradshaw (2002: 55) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan kombinasi di antara kapasitas daerah dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, pembangunan jalan diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas daerah dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Bendavid-Val (1991: 21) telah lama mengingatkan bahwa:

“Regional development planning is not planning of a region; it is planning for a region. It is an effort organized to establish overall regional economics development objectives, collect and analyze information, and generate and evaluate project proposals within a strategic framework for regional development.”

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Sedangkan pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

Pembangunan jalan dalam pasal 1 butir 8 PP No. 34 Tahun 2006 didefinisikan sebagai kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Kemudian pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Adapun sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Lebih jauh lagi, penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

Secara lebih spesifik, penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang serta daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara. Diingatkan bahwa penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju. Selanjutnya, penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Kemudian pada pasal 7 tertera bahwa sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

1. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan 2. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Adapun sistem jaringan jalan sekunder (pasal 8) disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Jaarsma (2000: 4) mengemukakan suatu pendekatan baru dalam perencanaan jaringan jalan yang berbentuk segitiga. Ide ini bersumber dari perlunya sinkronisasi di antara perencanaan penggunaan lahan secara berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan jalan perdesaan. Untuk mendapatkan suatu sistem perjalanan yang aman dan efisien, pertama-tama dibutuhkan penetapan klasifikasi fungsi dari jaringan jalan. Penetapan fungsi jalan perdesaan yang menghubungkannya dengan jalan regional sudah seharusnya didasarkan pada inventori dan kondisi saat ini, rencana transportasi regional, dan penggunaan lahan. Selanjutnya dilakukan harmonisasi di antara fungsi yang diinginkan, aspek teknis, dan karakteristik perjalanan. Pada tahap terakhir, karakteristik dari setiap jalan, seperti volume dan kecepatan mobil, dibandingkan dengan karakteristik yang dimiliki jalan sebagaimana penetapan fungsinya.

Gambar 2.1. Hubungan Antara Fungsi, Desain, dan Penggunaan Jalan

Sumber: Jaarsma (2000: 4).

Selain dengan melihat pada fungsinya, pengelolaan jaringan jalan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan nilai aset. Konservasi nilai aset inheren dari jaringan jalan seringkali diekspresikan dalam bentuk

Pengguna an Jalan

Desain Jalan Fungsi

uang. Ide dasarnya menurut Howe (1999: 14) sangat sederhana. Pertama, nilai aset saat ini dari setiap jaringan jalan pada titik waktu tertentu dapat diestimasi dalam bentuk moneter dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, minimnya pemeliharaan akan merusak kondisi fisik jaringan jalan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca dan penggunaan jalan atau akaibat beban repetisi kendaraan. Kondisi ini akan mengurangi nilai aset jalan secara terus-menerus. Ketiga, investasi yang dilakukan untuk merehabilitasi jaringan jalan yang rusak atau membangun jalan baru akan meningkatkan nilai aset jaringan jalan, namun seringkali hanya merupakan kompensasi dari rusaknya jaringan jalan yang tidak dipelihara.

Sebagai implementasi terhadap suatu kebijakan, pembangunan jaringan jalan diharapkan mendatangkan manfaat yang besar. Namun, tidak jarang suatu kebijakan justru mengakibatkan pemborosan dan tanpa manfaat yang jelas. Den Bosch dan Cantillon di dalam Moran, Rein, dan Goodin (2006: 296) bahkan menuliskan “Certainly, mistaken policies can have disastrous results”. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka sebagai pembelajaran, para analis kebijakan telah mengembangkan beragam pendekatan untuk menilai dampak kebijakan. Beberapa diantaranya adalah: 1. social experiments;

2. difference-in-difference approach atau before-after approach; dan 3. cross-sectional method atau comparative method.

dampak dari kebijakan. Teori dapat menjadi panduan untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin dicari, tetapi seringkali arah dari pengaruh, dan hampir selalu besarannya, hanya dapat ditemukan melalui kajian empirik.

Penilaian dampak kebijakan pada dasarnya merupakan bagian dari evaluasi terhadap suatu kebijakan tertentu. Evaluasi kebijakan menurut Bovens, Hart, dan Kuipers dalam Moran, Rein, dan Goodin (2006: 319) mengacu pada penilaian ex post terhadap kekuatan dan kelemahan dari berbagai proyek dan program kebijakan. Wildavsky (1987) mengemukakan bahwa “Policy analysis’s mission to “speak truth to power” is laudable, and should be continued forcefully, ...” (Moran, Rein, dan Goodin, 2006: 319). Dalam konteks analisis kebijakan yang ideal, evaluasi kebijakan merupakan suatu alat yang sangat diperlukan untuk keperluan umpan balik, pembelajaran, dan perbaikan.

Evaluasi kebijakan seringkali tidak hanya mampu menunjukkan derajat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan suatu atau beberapa kebijakan, namun juga mampu menunjukkan berbagai bias atau kendala dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Salah satu kendala yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan jaringan jalan di daerah, termasuk di Kabupaten Kaimana, adalah menyangkut koordinasi antarlembaga, khususnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Situasi ini dapat didiskusikan melalui pendekatan analisis jaringan kebijakan.

1. social network analysis (Scott, 2000);

2. network society created by the information revolution (Castells, 2000); 3. actor-centered networks of technological diffusion (Callon, Rap, dan Rip,

1986); dan

4. cross-cultural analysis (Linn, 1999).

Suatu jaringan kebijakan merupakan salah satu klaster dari konsep yang memfokuskan pada hubungan pemerintah dengan aktor-aktor sosial lainnya.

Terminologi jaringan kebijakan pada umumnya digunakan dalam 3 cara utama pada berbagai literatur, yaitu (Rhodes dalam Moran, Rein, dan Goodin, 2006: 426):

1. sebagai suatu deskripsi pemerintah dalam bekerja;

2. sebagai suatu teori untuk menganalisis pembuatan kebijakan pemerintah; dan

3. sebagai suatu preskripsi untuk mereformasi manajemen publik.

Sebagai suatu deskripsi, analisis jaringan kebijakan mencakup jaringan sebagai intermediasi kepentingan, analisis lintas lembaga, dan tata kelola. Sedangkan sebagai suatu teori, analisis jaringan kebijakan mendiskusikan ketergantungan kekuatan dan pilihan rasional.

2.2. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemahaman atas uraian-uraian pada tinjauan pustaka dan landasan teori, maka kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana masih memprihatinkan hingga saat ini, meskipun pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat telah menempuh serangkaian upaya secara sistematis;

3. bahwa kapasitas fiskal yang sangat tinggi ternyata belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat secara signifikan;

4. bahwa salah satu tantangan atau kendala terberat yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kaimana adalah masalah keterisolasian atau rendahnya aksesibilitas sosial dan ekonomi;

5. bahwa untuk memperbaikinya diperlukan pengembangan jaringan jalan yang secara efektif mampu menjangkau sentra-sentra kegiatan ekonomi maupun pusat-pusat pelayanan kebutuhan sosial masyarakat; dan

6. bahwa pengembangan jaringan jalan dengan tepat melalui sinergi di antara instansi pusat dan daerah diperkirakan dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana secara signifikan.

Penelitian ini dari sudut pandang teknis analisis dirancang sebagai suatu penelitian dengan tujuan eksplanasi dan bersifat integratif. Dari berbagai buku teks diketahui bahwa masih terdapat dua rancangan penelitian yang lain, yaitu penelitian dengan tujuan eksplorasi dan deskripsi. Menurut O’Sullivan dan Rassel (1989: 40), dalam suatu desain penelitian eksplanasi perlu ditemukan bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan Babbie (2004: 89) menjelaskan bahwa jika suatu studi deskriptif ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana, maka suatu penelitian eksplanasi berupaya menjawab pertanyaan tentang mengapa.

Hubungan di antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian eksplanasi disebut dengan nomothetic causality. Kriteria yang pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa variabel-variabel yang digunakan harus saling berhubungan (correlation). Kriteria kedua adalah penyebab harus berlangsung terlebih dahulu sebelum timbul efek atau dampak yang dihasilkan (time order). Kriteria terakhir adalah variabel-variabel yang diamati tidak bersifat lancung (nonspurious).

bersifat positif atau negatif. Secara ideal, pengembangan jaringan jalan diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perbaikan kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana.

Dari sudut pandang substansi, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian evaluasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Kaimana. Sebagian kebijakan merupakan produk dari instansi pemerintah pusat, sedangkan kebijakan-kebijakan lainnya dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan secara sinergis dan harmonis, maka diperlukan koordinasi antarlembaga, yang dalam praktiknya tidak mudah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis jaringan kebijakan untuk mencermati proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan jaringan jalan yang melibatkan instansi vertikal pemerintah pusat dan instansi daerah. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis dampak kebijakan untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari pengembangan jaringan jalan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana.

3.2 Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari:

3. jumlah anggaran dan realisasinya yang digunakan untuk membangun dan memelihara ruas-ruas jalan di Kabupaten Kaimana selama beberapa tahun anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN; 4. postur APBD Kabupaten Kaimana dalam beberapa tahun anggaran; 5. profil Kabupaten Kaimana;

6. indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kaimana selama beberapa tahun yang meliputi aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, taraf dan pola konsumsi, kemiskinan, perumahan dan lingkungan, serta indikator sosial lainnya;

7. kesempatan kerja di Kabupaten Kaimana; serta 8. data-data lainnya yang relevan.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah pusat, instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana, dan sumber-sumber publikasi resmi lainnya.

Data menyangkut indikator kependudukan yang dikumpulkan mencakup:

1. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. kepadatan penduduk;

3. komposisi penduduk dan angka beban tanggungan;

4. perkembangan age specific fertility rate (ASFR) dan total fertility rate

(TFR); serta

5. persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun.

Selanjutnya data mengenai indikator kesehatan dan gizi yang dikumpulkan terdiri dari:

1. perkembangan angka kematian bayi dan angka harapan hidup; 2. angka kesakitan dan rata-rata lamanya sakit;

4. persentase Balita menurut status gizi;

5. presentase Balita menurut penolong persalinan; 6. persentase penduduk yang berobat sendiri; serta 7. persentase penduduk yang berobat jalan.

Data yang menyangkut indikator pendidikan yang dikumpulkan adalah:

1. angka melek huruf; 2. rata-rata lama sekolah;

3. persentase penduduk 10 tahu ke atas menurut tingkat pendidikan; 4. angka partisipasi sekolah;

5. angka partisipasi murni; 6. angka putus sekolah; serta

7. perkembangan rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Data yang terkait dengan indikator ketenagakerjaan yang dikumpulkan meliputi:

1. tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); 2. tingkat pengangguran terbuka (TPT); 3. komposisi penduduk yang bekerja;

4. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja; serta 5. persentase pekerja anak (usia 10-14 tahun).

Data yang berkaitan dengan indikator taraf dan pola konsumsi yang dikumpulkan mencakup:

1. perkembangan kemiskinan;

2. konsumsi energi dan protein per kapita per hari; 3. pengeluaran per kapita per bulan;

4. distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan Indeks Gini; serta 5. pengeluaran rata-rata nominal dan persentase pengeluaran makanan dan

bukan makanan per kapita per bulan.

1. persentase rumah tangga menurut beberapa indikator kualitas perumahan dan daerah tempat tinggal;

2. persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal; serta

3. persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik menurut daerah tempat tinggal.

Data menyangkut indikator sosial lainnya yang dikumpulkan mencakup:

1. penduduk yang melakukan perjalanan menurut daerah tempat tinggal; 2. persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan

dan daerah tempat tinggal;

3. persentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi komunikasi dan informasi menurut jenis alat komunikasi dan informasi dan daerah tempat tinggal; serta

4. beberapa indikator Raskin menurut daerah tempat tinggal.

Data primer dikumpulkan melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara. Para responden untuk kegiatan ini adalah pihak-pihak yang terkait atau memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek pembangunan wilayah dan pengembangan jaringan jalan. Pihak-pihak dimaksud meliputi pejabat pada instansi pemerintah pusat, pejabat pada instansi pemerintah daerah, akademisi/peneliti, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

about the event, concept, product, or service”. Jumlah responden FGD menurut Sekaran (2003: 220) berkisar antara 8-10 orang dengan seorang moderator yang memimpin diskusi dalam kurun waktu sekitar 2 jam. Jumlah responden ini berbeda dengan Babbie (2004: 302) yang menganjurkan jumlah responden FGD lebih banyak, yaitu berkisar 12-15 orang. Di dalam penelitian ini akan dilaksanakan FGD sebanyak 2-5 kali dengan jumlah responden pada setiap kali FGD berkisar 10-15 orang dengan dipandu oleh seorang moderator.

Untuk kegiatan wawancara, jumlah responden ditentukan dengan menggunakan pendekatan snowball sampling. Snowball sampling

merupakan salah satu cara penentuan sampel dalam nonprobability sampling. Babbie (2004: 184) menuliskan bahwa:

“Snowball sampling is a nonprobability sampling method often employed in field research whereby each person interviewed may be asked to suggest additional people for interviewing.”

Teknik wawancara yang ditempuh adalah melalui komunikasi langsung dengan responden, seperti lewat tatap muka atau melalui telepon, maupun melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui surat-menyurat dan surat elektronik (e-mail).

3.3 Analisis Data

digunakan meliputi statistik deskriptif, uji kesamaan rata-rata, dan regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif dilandasi oleh histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data. Histogram yang ditampilkan membagi kisaran data, yaitu jarak antara data maksimum dengan data minimum, ke dalam sejumlah interval yang sama. Selain data maksimum dan minimum, informasi lainnya yang ditampilkan adalah rata-rata, median, deviasi standar, kecondongan (skewness), kurtosis, dan Jarque-Bera.

Rata-rata diperoleh dari penjumlahan semua data dan dibagi dengan jumlah data. Formula yang digunakan adalah:

Deviasi standar adalah pengukuran sebaran data yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

di mana sˆ adalah deviasi standar.

di mana ˆ adalah estimator bias dari variansi. Kecondongan dari distribusi data yang simetri, seperti distribusi normal, adalah nol. Kecondongan positif bermakna bahwa distribusi data mempunyai sebaran ke kanan, sedangkan kecondongan negatif merupakan implikasi dari distribusi data yang lebih banyak tersebar ke arah kiri.

Nilai kurtosis untuk data yang berdistribusi normal adalah 3. Jika angka kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan relatif lancip

(leptokurtic) terhadap distribusi normal. Sebaliknya, jika angka kurtosis lebih kecil dari 3, maka distribusi data relatif lebih datar (platykurtic)

terhadap distribusi normal.

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui distribusi normal dari data. Uji yang ditempuh mengukur perbedaan di antara kecondongan dan kurtosis dari data. Formula yang digunakan adalah:

Nilai probabilitas yang kecil menunjukkan penolakan terhadap hipotesis nol bahwa data yang dikumpulkan berdistribusi normal.

Uji kesamaan rata-rata (test for equality of means between series)

dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan secara statistik di antara rata-rata dua kelompok data. Hipotesis nol yang digunakan mengasumsikan bahwa nilai rata-rata dari dua kelompok data tidak berbeda secara statistik.

H

0:

μ

=

m

(6a)H

1:

μ

≠

m

(6b)di mana μ adalah rata-rata kelompok data pertama dan m adalah rata-rata kelompok data kedua. Apabila hasil uji menunjukkan angka probabilitas kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa hipotesis nol dapat ditolak yang berarti nilai rata-rata dari kedua kelompok data berbeda secara statistik. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan angka probabilitas lebih dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang bermakna bahwa nilai rata-rata dari kedua kelompok data tidak berbeda secara statistik.

bergantian ditempatkan sebagai variabel dependen, sedangkan jumlah dana dan volume jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten di kabupaten Kaimana digunakan secara bergantian sebagai variabel independen. Selain itu, karena perbaikan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengembangan jaringan jalan, maka ke dalam model regresi dimasukkan pula variabel-variabel lainnya, seperti jumlah dana pemerintah yang dibelanjakan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, serta variabel-variabel lainnya. Model regresi liner berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

Yt=β1+β2X1t+β3X2t+β4X3t+…+βnXnt+et (8) di mana:

Yt = indikator kesejahteraan rakyat;

X1t = pembangunan jalan nasional; X2t = pembangunan jalan propinsi;

X3t = pembanguanan jalan kabupaten; dan

X4t+…+Xnt = variabel-variabel lainnya.

untuk menemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam mengefektifkan pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Kaimana.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal, 2005. Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Jakarta: Suara Bebas. Aderamo, A. J. dan S. A. Magaji, 2010. “Rural Transportation and the Distribution

of Public Facilities in Nigeria: A Case of Edu Local Government Area of Kwara State”. Journal of Human Ecology, Vol. 29, No. 3, hal. 171-179. Afriansyah, Rizal, 2011. “Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung

Kawasan Strategis di Pulau Sumbawa”. Makalah pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah.