BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anatomi 2.1.1. Laring

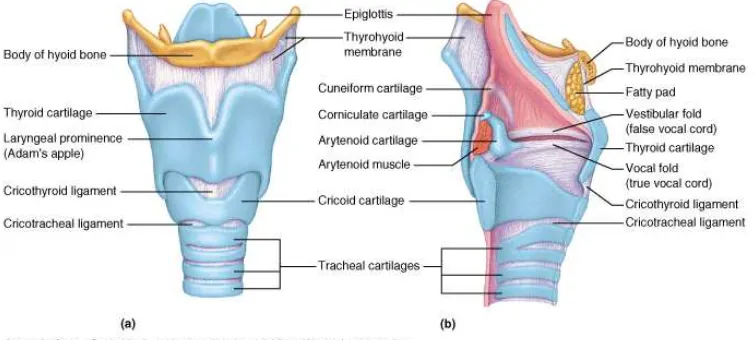

Struktur laring terdiri dari satu tulang dan beberapa tulang rawan yang berpasangan ataupun tidak berpasangan. Os hioid yang berbentuk huruf U berada disebelah superior dan dapat dipalpasi pada leher bagian depan serta dapat juga dipalpasi melalui mulut pada dinding faring lateral. Dari masing-masing sisi bagian tengah os atau korpus hioid terdapat prosesus pendek yang mengarah ke superior dan prosesus panjang dan pendek yang mengarah ke posterior.Di bawah os hioid terdapat dua alae atau sayap kartilago tiroidea yang menggantung pada ligamentum tirohioideum.Kedua alae menyatu di garis tengah lalu membentuk jakun (Adam’s apple).Pada tepi posterior masing-masing alae terdapat kornu superior dan inferior (Cohen, 2012).

Kartilago krikoidea yang melekat pada kartilago tiroidea merupakan struktur penyokong yang berbentuk lingkaran penuh yang tak mampu mengembang.Di sebelah inferior, terdapat kartilago trakealis pertama yang melekat pada krikoid melalui ligamentum interkartilaginosa.Pada permukaan superior lamina terletak pasangan kartilago aritenoidea yang masing-masing memiliki dua prosesus yaitu prosesus vokalis anterior dan prosesus muskularis lateralis. Dari masing-masing anterior prosesus vokalis akan meluas ligamentum vokalis. Ligamentum vokalis membentuk bagian membranosa yaitu bagian pita suara yang dapat bergetar sedangkan prosesus vokalis membentuk dua perlima bagian belakang korda vokalis.

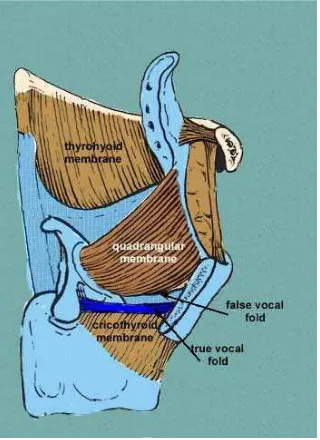

Kartilago epiglotika merupakan struktur garis tengah yang berfungsi mendorong makanan yang ditelan kesamping jalan nafas laring.Selain itu, terdapat juga jaringan elastik yang menyokong laring yaitu membrana kuadrangularis di sebelah superior dan membrana krikovokalis (konus elastikus) yang lebih kuat daripada membran kuadrangularis (Cohen, 2012).

Gambar 2.1. Kartilago dan Ligamen Laring (Sumbe

2.1.2. Ligamentum dan membran

Ligamentum laring terdiri dari (Woodson& Zaya, 2008): 1. Ligamentum ekstrinsik terdiri atas:

• Membran tirohioid • Ligamentum tirohioid • Membran krikotiroid • Membran krikotrakeal • Ligamentum krikotrakeal • Ligamentum tiroepiglotis • Ligamentum hioepiglotis 2. Ligamentum intrinsik terdiri atas :

• Ligamentum krikotiroid media • Ligamentum vokalis

Gambar 2.2. Membran Laring (Sumbe

2.1.3. Otot laring

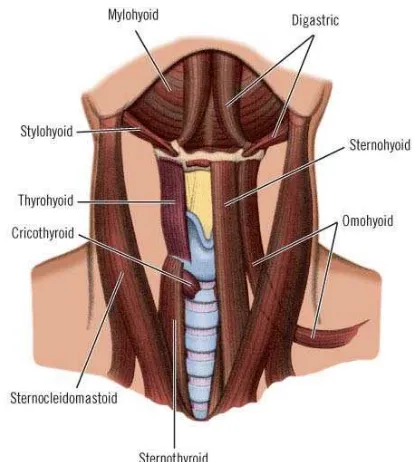

Otot laring dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik.Otot ekstrinsik terutama bekerja pada laring secara keseluruhan, sedangkan otot intrinsik berfungsi menggerakkan berbagai struktur-struktur laring sendiri (Cohen, 2012).

A. Otot ekstrinsik

Otot ekstrinsik terdiri dari otot-otot yang menghubungkan laring dengan struktur disekitarnya. Fungsi dari kelompok otot ini adalah menggerakkan laring secara keseluruhan (Ballenger, 1993).

Otot ekstrinsik terdiri atas : 1. Otot depresor laring:

- Otot omohioideus

Kelompok otot depresor laring dipersarafi oleh ansa hipoglossi C2 dan C3 yang penting untuk proses menelan dan pembentukan suara.

2. Otot elevator laring: - Otot geniohioideus - Otot digastrikus - Otot milohioideus - Otot stilohioideus - Otot genioglosus -Otot hioglosus

Gambar 2.3. Otot Ektrinsik Laring (Sumbe

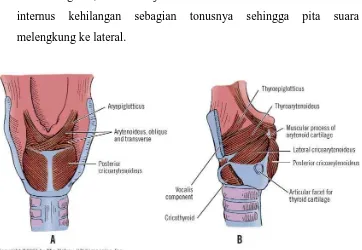

B. Otot intrinsik

kelompok ini berpasangan kecuali otot interaritenoideus yang serabutnya berjalan transversal dan oblik (Ballenger, 1993).

Otot intrinsik terdiriatas :

1. Otot-otot aduktor, berfungsi untuk menutup pita suara, terdiri atas : - Mm. interaritenoideus transversal dan oblik

- Otot krikotiroideus - Otot krikotiroideus lateral

2. Otot-otot abduktor, berfungsi untuk membuka pita suara, terdiri atas : -Otot krikoaritenoideus posterior

3. Otot-otot tensor, berfungsi untuk menegangkan pita suara, terdiri atas : -Tensor Internus : Otot tiroaritenoideus dan Otot vokalis

-Tensor Eksternus : Otot krikotiroideus

Pada orang tua, suara menjadi lemah dan serak karena otot tensor internus kehilangan sebagian tonusnya sehingga pita suara melengkung ke lateral.

- Muskulus aritenoideus transversus

- Muskulus krikoaritenoideus posterior (abduktor) (Snell,1997).

Gambar 2.4. Otot Intrinsik Laring, (A) tampak belakang, setelah pemotongan faring dan esofagus, (B) tampak samping, setelah pemotongan sebagian kartilago tiroid.

2.1.4. Persendian

1. Artikulasio Krikotiroidea

Artikulasio krikotiroidea dibentuk oleh persendian antara kartilago krikoidea dan kartilago tiroidea. Artikulasio krikotiroidea memungkinkan kartilago tiroidea dapat berotasi ke arah lateral baik ke atas maupun ke bawah yang akan mengakibatkan perubahan panjang korda vokalis. Ketika pergerakan ini terjadi, tegangan korda vokalis akan berubah mengakibatkan perubahan tinggi nada pada suara manusia (Sieroslawska, n.d.).

2.Artikulasio Krikoaritenoidea

Artikulasio krikoaritenoidea berfungsi menghasilkan pergerakan dari kartilago aritenoidea terhadap lamina kartilago krikoidea. Kartilago aritenoidea bergeser menuju dan menjauhi satu sama lain, berotasi pada sumbunya dan bergerak miring ke depan dan belakang (Sieroslawska, n.d.).

2.1.5. Struktur laring bagian dalam

Cavum laring dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :

a.Supraglotis yaitu ruang diantara permukaan atas pita suara palsu dan inlet laring. b.Glotis yaitu ruangan yang memanjang dari ventrikel diantara pita suara palsu

dan pita suara sejati sampai 0,5 cm dibawah pita suara sejati. c.Subglotis yaitu ruangan diantara glotis dengan tepi bawah kartilago krikoidea

(Concus et al,2008).

2.1.6. Persarafan

Terdapat dua pasang saraf yang merupakan cabang-cabang saraf vagus yang mempersarafi laring yaitu :

1. Nervus Laringeus Superior

Saraf ini meninggalkan nervus vagus pada ganglion nodosum dan terbagi menjadi dua cabang yaitu:

mempersarafi vallecula, epiglotis, sinus piriformis dan seluruh mukosa bagian dalam laring di atas pita suara sejati (Cohen, 2012).

• Cabang motorik eksterna; membawa suplai motorik untuk muskulus krikotiroideus (Cohen,2012).

2. Nervus Laringeus Inferior (Nervus Laringeus Rekuren)

Nervus laringeus inferior kiri melewati perjalanan yang lebih panjang daripada nervus laringeus inferior kanan.Selain itu, nervus laringeus inferior kiri berjalan dekat dengan aorta.Kedua hal tersebut mengakibatkan nervus laringeus inferior kiri lebih rentan terkena cedera daripada nervus laringeus inferior kanan.

Inervasi nervus laringeus inferior akan membawa informasi sensoris dari subglotis dan trakea ke nukleus solitaries melalui ganglion nodosum dan inervasi motorik ke semua otot intrinsik laring ipsilateral kecuali muskulus krikotiroidea. (Woodson & Zaya,2008)

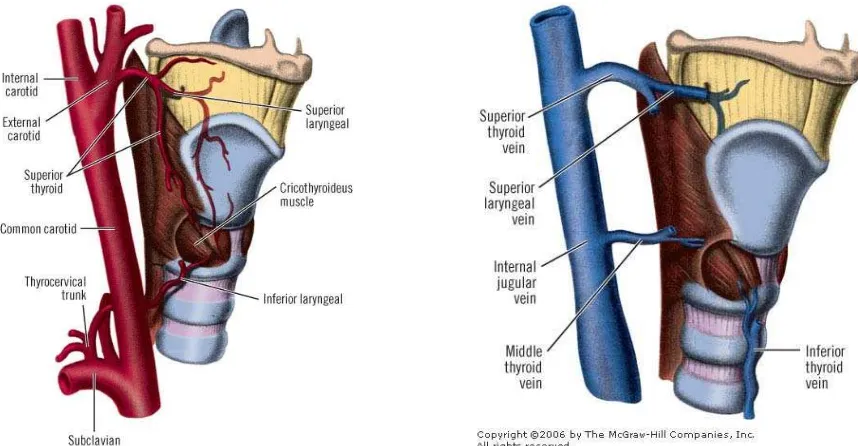

2.1.7. Perdarahan

Suplai arteri maupun drainase vena berjalan bersama dengan sarafnya (Cohen, 2012).

A.Sistem arteri :

1. Arteri laringeal superior; berasal dari arteri tiroidea superior yang merupakan cabang dari arteri karotis eksterna (Woodson & Zaya,2008). 2. Arteri laringeal inferior; berasal dari arteri tiroidea inferior yang

merupakan cabang dari trunkus tirocervikalis. Arteri ini memperdarahi otot-otot mukosa laring (Woodson & Zaya,2008).

B.Sistem vena :

1. Vena laringeal superior; berfungsi untuk drainase darah ke vena tiroidea superior berlanjut ke vena jugularis interna (Woodson & Zaya,2008). 2. Vena laringeal inferior; berfungsi untuk drainase darah ke vena tiroidea

Gambar 2.5 Sistem Arteri dan Vena pada Laring (Sumbe

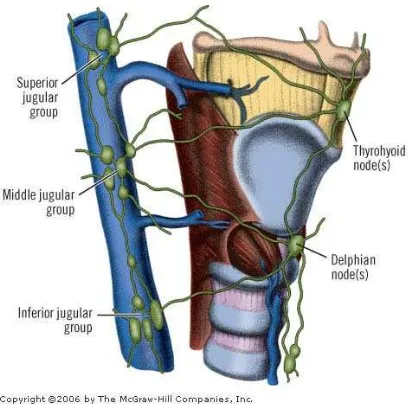

2.1.8. Sistem limfatik

Laring memiliki 3 sistem penyaluran limfe, yaitu (Ballenger, 1993):

1. Pada daerah bagian atas pita suara sejati, pembuluh limfe berkumpul membentuk saluran yang menembus membrana tiroidea menuju kelenjar limfe cervical superior profunda. Limfe ini juga menuju ke superior dan middle

jugular node.

2. Pada daerah bagian bawah pita suara sejati, pembuluh limfe bergabung dengan sistem limfe trakea, middle jugular node, dan inferior jugular node. 3. Bagian anterior laring berhubungan dengan kedua sistem tersebut dan sistem

Gambar 2.6 : Sistem Limfatik pada Laring (Sumbe

2.1.9. Histologi

Mukosa laring dilapisi oleh epitel berlapis silindris semu bersilia kecuali daerah pita suara yang dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tak bertanduk.Diantara sel-sel bersilia tersebut terdapat sel goblet.

Mukosa laring dihubungkan dengan jaringan dibawahnya oleh jaringan ikat longgar sebagai lapisan submukosa.Mukosa laring berwarna merah muda sedangkan pita suara berwarna keputihan (Ballenger, 1993).

Gambar 2.7 : Histologi Laring

2.1.10. Fisiologi

Fungsi utama laring adalah untuk melindungi jalan napas, respirasi, dan fonasi. Laring melindungi jalan napas selama menelan dengan cara menutup auditus laringis oleh kerja sfingter dari otot tiroaritenoideus dalam plika aeroepiglotika dan korda vokalis palsu. Selain itu, korda vokalis sejati dan aritenoid mengalami adduksi. Elevasi laring ke atas dan ke depan disertai terdorongnya epiglotis dan plika aeripiglotika ke bawah akan mengalihkan makanan ke arah lateral yaitu menjauhi auditus laringis dan masuk ke introitus esofagi. Laring juga berperan dalam proses respirasi melalui perubahan tekanan intratoraks yang dipengaruhi berbagai tingkat penutupan korda vokalis sejati. Perubahan tekanan ini mempengaruhi pengisian dan pengosongan jantung dan paru.Selain itu, laring juga berperan dalam terjadinya batuk dikarenakan bentuk korda vokalis palsu maupun sejati memungkinkan laring berperan sebagai katup tekanan bila menutup.Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan tekanan intratorakal. Pelepasan tekanan yang tiba-tiba akan menimbulkan batuk yang berfungsi untuk membersihkan sekret maupun makanan yang berada dalam auditus laringis. Fungsi laring sebagai penghasil suara merupakan peristiwa yang terjadi belakangan. Suara dihasilkan dari getaran pasif korda vokalis oleh udara yang dihirup (Cohen, 2012;Woodson& Zaya,2008).

2.2. Kanker laring 2.2.1. Definisi

Kanker laring merupakan pertumbuhan sel ganas pada laring dimana lebih dari 95% dari kanker laring merupakan karsinoma sel skuamous (Vasan, 2008).

2.2.2. Etiologi

peningkatan risiko terjadinya kanker laring pada pekerja-pekerja yang terpapar asbes dan debu kayu (Rushton,2010).

2.2.3. Epidemiologi

Kanker laring menempati urutan kedua keganasan yang paling sering terjadi di bagian kepala dan leher (EA, 2008 dalam Betiol, 2013).Insidensi kanker laring di dunia pada tahun 2012 mencapai 156.877 kasus atau 1-2% dari seluruh keganasan di seluruh dunia, sedangkan insidensi kanker laring di Asia pada tahun 2012 adalah 77.505 kasus dan di Indonesia adalah 2.657 kasus (Globocan,2012).

Kanker laring lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 3-5:1 meskipun terdapat peningkatan risiko pada perempuan dikarenakan meningkatnya jumlah perempuan yang merokok. Insidensi tertinggi kanker laring ini terjadi pada usia dekade keenam dan ketujuh (Vasan,2008).Lebih dari 90% kanker laring merupapkan squamous cell carcinoma (Kuper, 2002).

Sekitar 60% keganasan laring dapat terjadi di daerah glotis,sekitar 35% di daerah supraglotis dan sisanya terjadi di daerah subglotis (American Cancer Society, 2012).

2.2.4. Gejala

Gejala kanker laring dipengaruhi oleh ukuran dan lokasi tumor (Vasan,2008). Gejala yang sering ditemukan adalah :

• Suara serak • Sesak nafas

• Nyeri tenggorokan • Batuk dan hemoptysis • Otalagia ipsilateral

2.2.5. Diagnosis

pada korda vokalis akan segera mengakibatkan perubahan pada suara sehingga penderita kanker glotis akan memeriksakan diri pada saat stadium awal. Pasien dengan kanker di daerah supraglotis akan memeriksakan diri pada stadium yang lebih lanjut dikarenakan gejala dan tanda menjadi jelas setelah tumor berukuran besar. Selain itu, daerah supraglotis memiliki sistem limfatik yang lebih banyak mengakibatkan tumor yang berada di daerah supraglotis cenderung bermetastasis.Penurunan berat badan sering terjadi pada kanker laring stadium lanjut dikarenakan keluhan sulit menelan.Nyeri tenggorokan dan nyeri telinga merupakan gejala pada kanker laring stadium lanjut.Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan melakukan palpasi leher dan menggunakan laringoskopi untuk dapat melihat lokasi dan karakteristik tumor.Pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan radiologi, dan biopsi.Foto toraks dilakukan untuk menilai apakah terjadi metastasis di paru-paru yang merupakan tempat dimana metastasis sering terjadi. CT Scan dan MRI laring dapat memperlihatkan invasi tumor ganas di epiglottis dan paraepiglotis, erosi kartilago laring, serta metastasis kelenjar getah bening servikal. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi dari bahan biopsi laring (Concus et al, 2008).

2.2.6. Klasifikasi letak tumor

Berdasarkan Union International Centre le Cancer (UICC) 1987 klasifikasi kanker laring berdasarkan letak tumor adalah (Haryuna, 2004):

1. Supraglotis

Terdiri dari permukaan posterior epiglotis yang terletak di sekitar os hioid, lipatan ariepiglotik, aritenoid, epiglotis yang terletak di bawah os hioid, pitasuara palsu, ventrikel.

2. Glotis

Terdiri dari pita suara asli, komisura anterior dan komisura posterior. 3. Subglotis

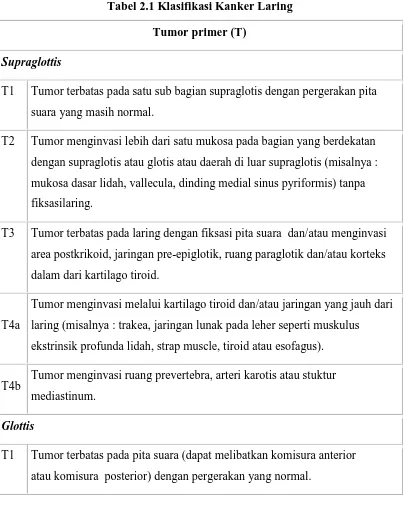

2.2.7.Klasifikasi dan Stadium A. Klasifikasi

Klasifikasi tumor ganas laring berdasarkan AJCC adalah (National Cancer Institute, 2002):

Tabel 2.1 Klasifikasi Kanker Laring Tumor primer (T)

Supraglottis

T1 Tumor terbatas pada satu sub bagian supraglotis dengan pergerakan pita suara yang masih normal.

T2 Tumor menginvasi lebih dari satu mukosa pada bagian yang berdekatan dengan supraglotis atau glotis atau daerah di luar supraglotis (misalnya : mukosa dasar lidah, vallecula, dinding medial sinus pyriformis) tanpa fiksasilaring.

T3 Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi pita suara dan/atau menginvasi area postkrikoid, jaringan pre-epiglotik, ruang paraglotik dan/atau korteks dalam dari kartilago tiroid.

T4a

Tumor menginvasi melalui kartilago tiroid dan/atau jaringan yang jauh dari laring (misalnya : trakea, jaringan lunak pada leher seperti muskulus

ekstrinsik profunda lidah, strap muscle, tiroid atau esofagus).

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, arteri karotis atau stuktur mediastinum.

Glottis

T1a Tumor terbatas pada satu pita suara.

T1b Tumor melibatkan kedua pita suara.

T2 Tumor meluas ke supraglotis dan/atau subglotis, dan/atau dengan gangguan pergerakan pita suara.

T3 Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi pita suara asli dan/atau invasi pada ruang paraglotik dan/atau korteks dalam dari kartilago tiroid.

T4a

Tumor menginvasi korteks luar dari kartilago tiroid dan/atau jaringan yang jauh dari laring (misalnya : trakea, jaringan lunak leher seperti muskulus eksrinsik profunda lidah, strap muscle, tiroid atau esofagus).

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, arteri karotis atau struktur mediastinum.

Subglottis

T1 Tumor terbatas pada subglotis.

T2 Tumor meluas ke pita suara dengan pergerakan yang normal atau terjadigangguan.

T3 Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi pita suara.

T4a

Tumor menginvasi kartilago krikoid atau kartilago tiroid dan/atau jaringan yang jauh dari laring (misalnya : trakea, jaringan lunak leher seperti muskulus eksrinsik profunda lidah, strap muscle, tiroid atau esofagus)

T4b Tumor menginvasi ruang prevertebra, arteri karotis atau struktur mediastinum.

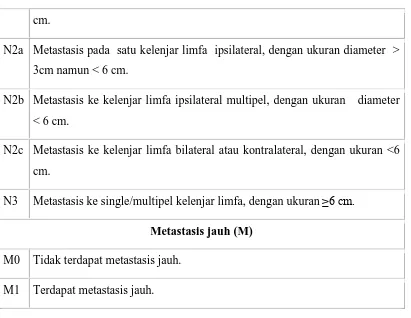

Penyebaran pada kelenjar limfa (N) N0 Tidak terdapat metastasis kelenjar limfa regional.

cm.

N2a Metastasis pada satu kelenjar limfa ipsilateral, dengan ukuran diameter > 3cm namun < 6 cm.

N2b Metastasis ke kelenjar limfa ipsilateral multipel, dengan ukuran diameter < 6 cm.

N2c Metastasis ke kelenjar limfa bilateral atau kontralateral, dengan ukuran <6 cm.

N3 Metastasis ke single/multipel kelenjar limfa, dengan ukuran ≥6 cm.

Metastasis jauh (M) M0 Tidak terdapat metastasis jauh.

M1 Terdapat metastasis jauh.

B.Stadium

Tabel 2.2 Stadium Kanker Laring

Stadium T N M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

II T2 N0 M0

III T3 N0 M0

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3 N1 M0

IVA T4a N0 M0

T4a N1 M0

Stadium T N M

T2 N2 M0

T3 N2 M0

T4a N2 M0

IVB T4b Any N M0

Any T N3 M0

IVC Any T Any N M1

2.2.8.Terapi

Penanganan kanker laring dapat dibagi menjadi tindakan pembedahan yaitu parsial dan total laringektomi maupun tindakan non bedah yaitu radioterapi dan kemoterapi. Pada kanker laring stadium awal (stadium I dan II) dapat dilakukan pembedahan atau radiasi, sedangkan pada kasus stadium lanjut (stadium III dan IV) dilakukan pembedahan dan radiasi. Penanganan juga dilakukan bila terdapat metastasis pada kelenjar limfa leher.Stadium N0 dan N1 dapat dilakukan pembedahan atau radiasi sedangkan stadium N2 atau N3 membutuhkan kombinasi pembedahan dan radiasi (Concus et al, 2008).

2.2.9. Komplikasi

Beberapa komplikasi dari kanker laring adalah (MediResource, 2014): 1. Obstruksi (sumbatan) jalan napas

Sumbatan jalan napas terjadi akibat tumor yang menutup jalan napas dan mengakibatkan pasien menjadi sulit bernapas.

2. Penyebaran kanker ke berbagai bagian tubuh. 3. Komplikasi terapi

- Pengambilan tumor dan jaringan sekitarnya dapat mengakibatkan kerusakan otot –otot yang terdapat pada kerongkongan dan leher.

menelan dan bahkan mengunyah makanan, sedangkan kemoterapi dapat mengakibatkan mual dan muntah.

- Pengangkatan laring secara keseluruhan akan mengakibatkan pasien kehilangan kemampuan untuk bersuara.

2.2.10. Prognosis

Prognosis kanker laring dinyatakan dengan 5-year survival rate. Meskipun terdapat kemajuan dalam protokol radioterapi dan kemoterapi, terjadi penurunan kelangsungan hidup pada pasien kanker laring. Analisis yang dilakukan oleh Hoffman,et al., menunjukkan bahwa kanker laring stadium T3N0M0 baik pada supraglotis, glotis maupun subglotis menunjukkan 5-year survival rate yang rendah pada pasien yang hanya menerima kemoradiasi ataupun radiasi dibandingkan dengan pasien yang diterapi dengan pembedahan dan radiasi setelah pembedahan (Vasan, 2008).

2.3. Rokok

2.3.1. Definisi merokok

Merokok adalah suatu kegiatan membakar tembakau dan kemudian asapnya dihisap, baik dengan menggunakan rokok maupun pipa. Terdapat dua jenis asap yang terbentuk saat merokok yaitu mainstream smoke dan sidestream

smoke. Mainstream smoke adalah asap rokok yang dihisap melalui mulut,

sedangkan sidestream smoke adalah asap yang terbentuk di ujung rokok yang dan yang dihembuskan ke udara. Sidestream smoke dapat mengakibatkan orang lain menjadi perokok pasif.

2.3.2. Kandungan rokok

Asap rokok terdiri dari campuran banyak bahan kimia. Para peneliti memperkirakan bahwa asap rokok mempunyai kurang lebih 7.357 bahan kimia. Komponen gas dari asap rokok terdiri dari nitrogen (N2), oksigen (O2), karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), acetaldehyde, metana, asam nitrit, aseton, akrolein, ammonia, metanol, hidrogen sulfida (H2S), hidrokarbon, fase gas nitrosamines, and karbonil. Komposisi partikulat terdiri dari asam karboksilat, fenol, air, nikotin, terpenoid, paraffin, tobacco-specific nitrosamines (TSNAs), PAHs, dan katekol(Rodgman and Perfetti 2009).

Beberapa zat yang terkandung dalam rokok adalah :

1.Nikotin

Tembakau banyak mengandung zat kimia alkaloid termasuk nikotin yang merupakan komponen alkaloid yang terbanyak. Dari ribuan komponen zat kimia dalam asap rokok, nikotin merupakan zat yang paling berpotensial mengakibatkan ketergantungan terhadap rokok (Brody et al. 2006).

Nikotin dapat menimbulkan banyak efek pada tubuh.Nikotin bersifat toksis terhadap jaringan saraf. Nikotin juga dapat meningkatkan kadar gula darah, asam lemak bebas, kolesterol, LDL, dan mengakibatkan peningkatan agregasi sel pembekuan darah. Selain itu, nikotin juga dapat meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan vasokontriksi pembuluh darah (Sitepoe,2000).

2.Tar

Tar merupakan zat dalam rokok yang terbentuk jika rokok dibakar. Dalam tar terdapat polisiklik hidrokarbon aromatis dan N nitrosamine yang merupakan zat yang bersifat karsinogenik (Sitepoe,2000).

3.Karbon monoksida

karboksi-hemoglobin dalam darah sebanyak 2-16%. Kadar normal karboksi-karboksi-hemoglobin dalam darah orang yang tidak merokok adalah 1%. Peningkatan kadar karboksi-hemoglobin dapat mengakibatkan polisitemia, yaitu suatu keadaan dimana terjadi peningkatan jumlah total massa sel darah, yang akan memperngaruhi sistem saraf pusat (Sitepoe,2000).

4.Timah hitam (Pb)

Timah hitam merupakan salah satu logam berat, yang apabila terdapat dalam kadar tertentu di dalam tubuh dapat mengakibatkan kerusakan sistem saraf (Mason, 2014).

Kadar timah hitam dalam satu batang rokok adalah 0,5 mikrogram. Jika seseorang merokok 1 bungkus per hari, kadar timah hitam yang terbentuk mencapai 10 mikrogram, sedangkan batas bahaya kadar Pb dalam tubuh adalah 20 mikrogram/hari (Sitepoe,2000).

2.3.3. Jenis rokok

Berdasarkan bahan bakunya, rokok dibagi dalam tiga jenis (Sitepoe, 2000):

1. Rokok Putih : rokok yang bahan bakunya hanya berupa daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan rasa dan aroma tertentu.

2. Rokok Kretek : rokok yang bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan rasa dan aroma tertentu.

3. Rokok Linting (tingwe): rokok yang digulung sendiri dan bahan bakunya bervariasi berupa tembakau, cengkeh, dan kemenyan.

2.3.4. Jumlah Rokok Yang Dihisap

Menurut Sitepoe (2000), berdasarkan banyaknya jumlah rokok yang dihisap per hari, perokok terbagi atas :

1. Perokok Ringan : apabila merokok 1-10 batang per hari. 2. Perokok Sedang :apabila merokok 11-20 batang per hari.

3. Perokok Berat : apabila merokok lebih dari 20 batang per hari.

2.4. Hubungan merokok dengan kanker laring 2.4.1. Mekanisme karsinogenesis

Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dimana sel tumbuh sangat cepat dan tidak terkontrol dan dapat menyusup ke jaringan tubuh normal serta menekan jaringan tubuh yang normal yang mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh.Kanker bisa terjadi di berbagai jaringan tubuh. Sel kanker dibentuk dari sel normal akibat suatu proses transformasi dimana suatu zat pro-karsinogen menjadi senyawa yang bersifat reaktif terhadap DNA sel.Proses karsinogenesis pada manusia dapat terjadi selama 15-30 tahun.

Pada tahap inisiasi, suatu bahan yang disebut karsinogen dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada DNA sel (aktivasi onkogen atau inaktivasi supresor).Bahan karsinogen dapat berupa bahan kimia, virus, radiasi atau sinar matahari.Namun, setiap sel memiliki kepekaan yang berbeda terhadap suatu karsinogen.Sel dapat menjadi lebih rentan terhadap karsinogen bila terdapat kelainan genetik dalam sel tersebut yang disebut sebagai promotor.Gangguan fisik menahun juga dapat membuat sel menjadi lebih rentan untuk mengalami suatu keganasan.

sistem kekebalan tubuh dan penyakit autoimun dimana sistem kekebalan tubuh dalam keadaaan tidak normal, proses ini juga dapat terganggu.

Pada tahap progresi terjadi manifestasi pertumbuhan tumor secara kualitatif dan kuantitatif. Metastasis atau penyebaran dapat terjadi jika sel kanker berpindah melalui aliran darah atau pembuluh getah bening ke bagian-bagian tubuh yang lain (Diananda, 2009)

2.4.2. Bahan karsinogen dalam rokok

Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya kanker, salah satunya adalah faktor lingkungan. Merokok adalah salah satu faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker antara lain kanker paru-paru, kanker mulut, kanker laring, dan kandung kemih (Diananda,2009).

Rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia, beberapa diantaranya diketahui berpotensi mengakibatkan kanker pada manusia (Fowles & Bates, 2000). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), N-nitrosamines,danaromatic

amines terdapat dalam jumlah kecil dalam asap rokok namun merupakan zat

karsinogen kuat yang berpotensi mengakibatkan kanker pada manusia sedangkan

acetaldehyde and isoprene merupakan karsinogen lemah yang terdapat dalam

asap rokok dalam kadar yang tinggi. PAH adalah hasil pembakaran tidak komplit yang pertama sekali diidentifikasikan sebagai karsinogen. Secara umum, PAH adalah karsinogen yang bekerja secara lokal.Penelitian menunjukkan bahwa PAH dapat menginduksi pembentukan tumor pada paru-paru, trakea, dan kelenjar mamae.

N-nitrosamines adalah karsinogen poten yang bekerja secara sistemik dan

mempengaruhi berbagai jaringan tubuh. Dua jenis N-nitrosamine dalam asaprokok adalah tobacco-specific

4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone

bahan karsinogen pada yang terkandung dalam asap rokok yang diidentifikasi sebagai karsinogen pertama sekali dalam industri zat pewarna.

Aldehydes seperti formaldehyde dan acetaldehydeterdapat dalam lingkungan

tinggi yang terkandung dalam aldehydes terbukti mengakibatkan tumor lambung ketika dikonsumsi. Katekol juga berperan sebagai kokarsinogen yaitu zat yang dapat meningkatkan aktivitas karsinogen.

Komponen organik lainnya yang dapat mengakibatkan kanker pada manusia yang terkandung dalam asap rokok adalah vinyl chloride dan ethylene oxide dikaitkan dengan keganasan pada sistem limfatik dan sistem hematopoetik pada manusia dan hewan. Bahan metal seperti cadmium juga terdapat dalam asap rokok dan merupakan zat yang bersifat karsinogenik (US. Department of Health and Human Services, 2010).

2.4.3. Merokok sebagai faktor risiko kanker laring

Merokok merupakan faktor risiko pada berbagai kanker terutama kanker paru-paru dan kanker kepala dan leher (Ramroth,2011). Penelitian yang dilakukan di Jerman pada tahun 1998-2000 pada 257 penderita kanker laring menunjukkan peningkatan risiko terjadinya kanker laring pada peningkatan durasi maupun intensitas merokok. Hasil penelitian menunjukkan hanya 5,1% penderita kanker laring yang tidak merokok, dimana lebih dari setengah penderita kanker laring telah merokok selama lebih dari 40 tahun (Ramroth, et al.,2011).