TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Mangrove

Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 2% permukaan bumi. Indonesia merupakan kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. Ekosistem ini memiliki peranan ekologi, ekonomi dan sosial-budaya yang sangat penting; misalnya menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sumber ikan, udang dan keanekaragaman hayati lainnya, sumber kayu bakardan kayu bangunan, serta memiliki fungsi konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya. Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia sangat cepat akibat pembukaan tambak, penebangan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi dan sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem (Setyawan dan Kusumo, 2006).

Kata Mangrove diduga berasal dari bahasa Melayu manggi-manggi, yaitu nama yang diberikan kepada mangrove merah (Rhizopora spp.). Nama Mangrove diberikan kepada jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pantai atau goba-goba yang menyesuaikan diri pada keadaan asin, kata mangrove juga berarti suatu komunitas. Sering kita jumpai kata mangal untuk komunitas mangrove dan untuk mangrove sebagai jenis tumbuh-tumbuhan (Romimohtarto dan Sri, 2009).

Komposisi moluska pada ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut, karena sifat moluska yang hidupnya cenderung menetap menyebabkan moluska menerima setiap perubahan

lingkungan ataupun perubahan dari dalam hutan mangrove tersebut, misalnya perubahan fungsi hutan mangrove menjadi areal pemukiman ataupun pertambakan. Oleh karena itu organisme bentik terutama gastropoda dan bivalvia

dapat dijadikan sebagai indikator ekologi untuk mengetahui kondisi ekosistem (Hartoni dan Agusalim, 2012).

Mangrove memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh topografi pantai baik estuari atau muara sungai, dan daerah delta yang terlindung. Daerah tropis dan subtropis mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan danlautan. Kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Secara karakteristik hutan mangrove mempunyai habitat dekat pantai. Hutan mangrove merupakanjenis maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Mangrove mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman struktur tegakan yang berperan sebagai perangkap endapan dan perlindungan terhadap erosi pantai. Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan erat dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Disamping itu memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombang dan menghambat intrusi air laut ke daratan (Kapludin, 2012).

Beberapa tahun ini hutan mangrove menjadi sasaran untuk dijadikan berbagai macam aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan yang relatif berubah-ubah karena adanya sedimentasi dan guguran daun yang berlangsung secara terus menerus akan membentuk lapisan sedimen, dan beberapa gastropoda dan bivalvia yang hidupnya sessil dalam substrat tersebut berperan sebagai detrivor dalam rantai makanan pada ekosistem

mangrove. Apabila salah satu komponen mata rantai suatu rantai makanan mengalami perubahan maka akan merubah keadaan mata rantai yang ada pada suatu ekosistem misalnya pada ekosistem mangrove dengan moluska, perubahan ini akan berdampak terhadap ketidakstabilan ekosistem, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung (Hartoni dan Agusalim, 2012).

Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia sangat cepat akibat pembukaan tambak, penebangan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi dan sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi ekosistem ini. Restorasi dapat menaikkan nilai sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiversitas, produksi perikanan, dan lain-lain (Setyawan dan kusumo, 2006).

Saat ini mangrove telah mengalami degradasi karena berbagai sebab dan permasalahan yang dihadapinya. Degradasi hutan mangrove Indonesia terjadi akibat pemanfaatan yang kurang tepat atau mengalami perubahan fungsi, salah satunya menjadi areal pertambakan udang. Di samping itu, kegiatan pemanfaatan kayu hutan bakau untuk bahan baku arang dan kayu bakar menjadi pendorong menurunnya kualitas hutan mangrove (Fitriana, 2006).

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain: pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan

(spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga (kayunya sebagai bahan bangunan, hiasan dan meubel) dan penghasil keperluan industri (bahan tekstil, bahan pembuatan kertas). Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan penebangan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan (Susanto, dkk., 2010).

Areal tumbuh bagi hutan mangrove umumnya terletak di sekitar muarasungai (estuaria), pantai karang, teluk yang tenang dan pulau-pulau di dalam teluk tersebut. Dari waktu ke waktu kondisi hutan mangrove di Indonesia selalu mengalami kerusakan. Meskipun ada beberapa daerah yang mengeksploitir hutan mangrove disertai dengan usaha permudaan tanaman baru, namun belum banyak memperbaiki situasi secara keseluruhan. Diduga angka luasan hutan mangrove pada saat sekarang ini tidak sampaimencapai 2%. Umumnya kerusakan yang dialami hutan mangrove merupakan akibat dari kegiatan perluasan daerah tambak, perluasan daerah pemukiman, kegiatan pembangunan dan pencemaran industri (Wibisono, 2005).

Keberadaan kawasan vegetasi mangrove di daerah pasang surut yang lingkungannya mendukung kegiatan perikanan menyebabkan kawasan ini banyak dimanfaatkan untuk usaha pertambakan dengan mengorbankan vegetasi mangrove. Kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap hutan-hutan yang telah gundul, merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, namun yang paling utama adalah untuk

mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove tersebut. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu andalan kegiatan rehabilitasi dibeberapa kawasan hutan mangrove yang telah ditebas dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain (Ukkas dan Zulkifli, 2008).

Makrozoobenthos

Organisme bentos adalah organisme yang mendiami dasar perairan atau tinggal didalam sedimen dasar. Organisme benthos meliputi organisme nabati yang disebut fitobenthos dan organisme hewani disebut zoobenthos. Berdasarkan ukurannya maka organisme bentos dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu makrozoobentos dan mikrozoobenthos. Makrozoobenthos adalah organisme yang tersaring oleh saringan bertingkat dengan ukuran 0,5 mm. Klasifikasi makrozoobenthos menjadi tiga kelompok yaitu mikrofauna yang ukurannya lebih kecil dari 0,1 mm, meiofauna yang berukuran antara 0,1 mm dan makrofauna yang ukurannya lebih besar dari 1,0 mm (Syamsurisal, 2011).

Menurut Simamora (2009) hewan benthos dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuh yang bisa melewati lubang saring yang dipakai untuk memisahkan hewan dari sedimennya. Berdasarkan kategori tersebut benthos dapat dibagi atas :

a. Makrobenthos, kelompok hewan yang lebih besar dari 1,0 mm. Kelompok ini adalah hewan benthos yang terbesar.

b. Mesobenthos, kelompok benthos yang berukuran 0,1 – 1,0 mm. Kelompok ini adalah hewan kecil yang dapat ditemukan di pasir atau lumpur. Hewan yang termasuk kelompok ini adalah moluska kecil, cacing kecil dan crustacean kecil.

c. Mikrobenthos, kelompok benthos yang berukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Kelompok ini merupakan hewan yang terkecil. Hewan yang termasuk ke dalam protozoa khususnya ciliata.

Makrozoobenthos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit. Makrozoobenthos yang memiliki toleran lebih tinggi maka tingkat kelangsungan hidupnya akan semakin tinggi. Tingkat pencemaran terhadap perairan dapat dilihat dengan identifikasi makrozoobenthos yang terdapat di wilayah mangrove tersebut (Syamsurisal, 2011).

Keberadaan dan kelimpahan beberapa jenis makrozoobenthos sebagai hewan bentik sangat dipengaruhi oleh kondisi habitatnya yaitu sedimen dasar dan kualitas air. Sedimen dasar selain sebagai habitat komunitas makrozoobenthos juga menyediakan sumber bahan makanan bagi beberapa jenis makrozoobenthos. Beberapa penelitian yang hanya menghubungkan antara struktur komunitas makrozoobenthos dengan karakteristik kualitas air diperkirakan relatif kurang informatif apabila tidak ditunjang dengan menganalisis karakteristik sedimen dasar (Dewi, 2014).

Menurut Nybakken (1988), kelompok organisme dominan yang menyusun makrofauna di dasar lunak terbagi dalam empat kelompok, yaitu Polychaeta, Crustaceae, Echinodermata dan Moluska. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan pola makannya, fauna bentos dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, pemakan suspensi (suspension feeder) yang memperoleh makanannya

dengan cara menyaring partikel-partikel melayang di perairan. Kedua, pemakan deposit (deposit feeder) yang mencari makanan pada sedimen dan mengasimilasikan bahan organik yang dapat dicerna dari sedimen. Ketiga, pemakan detritus (detritus feeder) yang hanya makan detritus.

Struktur Komunitas Makrozoobentos

Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman yang berbeda. Komunitas yang mempunyai keanekaragaman tinggi lebih stabil dibandingkan dengan komunitas yang memiliki keanekaaragaman jenis rendah. Dominasi ialah spesies yang mendominasi pada suatu komunitas pada tiap habitat. Indeks dominasi digunakan untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran jenis-jenis dominan. Jika dominasi lebih terkonsentrasi pada satu jenis, nilai indeks dominasi akan meningkat dan sebaliknya jika beberapa jenis mendominasi secara bersama-sama maka nilai indeks dominasi akan rendah (Umar, 2012).

Menurut Kreps (1989) menyatakan bahwa kategori frekuensi kehadiran adalah sebagai berikut:

FK = 0 – 25% : Kehadiran sangat jarang FK = 25 – 50% : Kehadiran jarang

FK = 50 – 75% : Kehadiran sedang

FK = 75 – 100% : Kehadiran sering/absolute

Perbedaan keseragaman dapat disebabkan oleh perbedaan pilihan habitat yang lebih disukai oleh tiap jenis fauna. Perbedaan pilihan habitat dapat dipengaruhi intesitas cahaya, produksi serasah dan komposisi substrat. Gastropoda umumnya bersifat herbivore yang mengkonsumsi makroalga yang tumbuh di atas substrat (Malik, 2013).

Menurut Krebs (1989), kategori indeks keseragaman adalah sebagai berikut : 0 ≤ E < 0,4 : keseragaman rendah 0,4 ≤ E < 0,6 : keseragaman sedang 0,6 ≤ E ≤ 1,0 : keseragaman tinggi Keanekaragaman Makrozoobentos

Keseragaman hewan bentos dalam suatu perairan dapat diketahui dari indeks keseragamannya. Semakin kecil nilai suatu indeks keanekaragaman (E) semakin kecil pula keseragaman jenis dalam komunitas, artinya penyebaran jumlah individu tidak sama ada kecenderungan didominasi oleh jenis tertentu. Suatu komunitas yang masing-masing jenisnya mempunyai jumlah individu yang cukup besar dan menunjukkan bahwa ekosistem tersebut mempunyai satuan. Selanjutnya untuk dominansi dapat diketahui dengan menghitung indeks dominansinya (C), bahwa nilai indeks dominansi yang tinggi (ada yang mendominansi) sedangkan nilai indeks dominansi terkaitsatu sama lain, dimana apabila organisme beranekaragam berarti organisme tersebut tidak seragam dan tentu ada yang dominan (Syamsurisal, 2011).

Menurut Krebs (1989) kategori indeks keanekaragaman adalah sebagai berikut :

H’ < 1 : Keragaman spesiesnya/Generah rendah, pentebaran jumlah individu tiap spesies atau genera rendah, kestabilan komunitas rendah dan keadaan perairan telah tercemar berat.

1 < H’ < 3 : Keragaman sedang penyebaran jumlah individu tiap spesies atau genera sedang, kestabilan komunitas sedang dan keadaan perairan telah tercemar sedang.

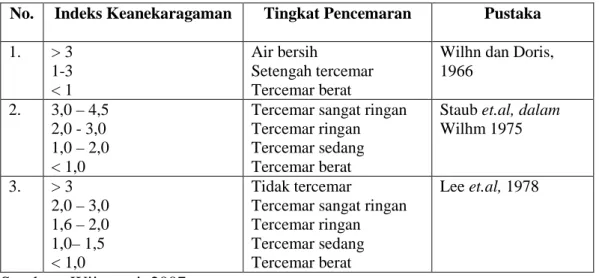

H’ > 3 : Keragaman tinggi, penyebaran jumlah individu tiap spesies atau genera tinggi dan perairannya masih bersi/ belum tercemar. Menurut Wijayanti (2007) untuk memprediksi atau memperkirakan tingkat pencemaran air laut, dapat dianalisa berdasarkan indeks keanekaragaman hewan makrobenthos maupun berdasarkan sifat fisika-kimia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan klasifikasi derajat pencemaran yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Derajat Pencemaran Berdasarkan Indeks Keanekaragaman No. Indeks Keanekaragaman Tingkat Pencemaran Pustaka 1. > 3 1-3 < 1 Air bersih Setengah tercemar Tercemar berat

Wilhn dan Doris, 1966

2. 3,0 – 4,5 2,0 - 3,0 1,0 – 2,0 < 1,0

Tercemar sangat ringan Tercemar ringan Tercemar sedang Tercemar berat

Staub et.al, dalam Wilhm 1975 3. > 3 2,0 – 3,0 1,6 – 2,0 1,0– 1,5 < 1,0 Tidak tercemar

Tercemar sangat ringan Tercemar ringan Tercemar sedang Tercemar berat

Lee et.al, 1978

Sumber : Wijayanti, 2007

Makrozoobenthos sebagai Bioindikator Pencemaran

Penilaian kualitas perairan, pengukuran keanekaragaman jenis organisme sering lebih baik dari pada pengukuran bahan-bahan organik secara langsung. Makrozoobenthos sering dipakai untuk menduga ketidakseimbangan lingkungan fisik, kimia dan biologi perairan. Perairan yang tercemar akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme makrozoobenthos karena makrozoobenthos

merupakan biota air yang mudah terpengaruh oleh adanya bahan pencemar, baik bahan pencemar kimia maupun fisik. Hal ini disebabkan makrozoobenthos pada umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat dan habitatnya di dasar yang umumnya tempat bahan tercemar (Simamora, 2009).

Menurut Ansary (2014) adapun komunitas makroinvertebrata bentik atau (makrozoobenthos) merupakan indikator yang baik untuk kondisi lokal, karena organisme ini bersifat sessile (tidak banyak bergerak atau migrasi terbatas) sehingga organisme ini sangat tepat untuk mendeteksi polutan yang bersifat site-specific (misalnya studi pada daerah hulu dan hilir suatu sungai, estuarine dan sebagainya). Alasan pemilihan makrozoobenthos sebagai indikator ekologi adalah sebagai berikut:

a. Pergerakannya yang sangat terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel.

b. Ukuran tubuh relatif besar sehingga memudahkan untuk diidentifikasi.

c. Hidup di dasar perairan serta relatif diam sehingga secara terus-menerus terdedah (exposed) oleh air sekitarnya.

d. Pendedahan yang terus-menerus mengakibatkan benthos sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi air tersebut. e. Perubahan faktor-faktor lingkungan ini akan mempengaruhi keanekaragaman

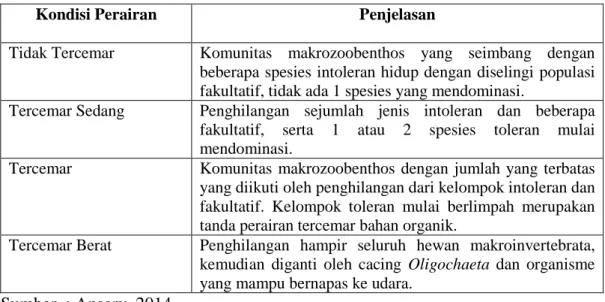

komunitas Benthos. Struktur komunitas makrozoobenthos dalam suatu perairan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Komunitas Makrozoobenthos dalam Perairan

Kondisi Perairan Penjelasan

Tidak Tercemar Komunitas makrozoobenthos yang seimbang dengan beberapa spesies intoleran hidup dengan diselingi populasi fakultatif, tidak ada 1 spesies yang mendominasi.

Tercemar Sedang Penghilangan sejumlah jenis intoleran dan beberapa fakultatif, serta 1 atau 2 spesies toleran mulai mendominasi.

Tercemar Komunitas makrozoobenthos dengan jumlah yang terbatas yang diikuti oleh penghilangan dari kelompok intoleran dan fakultatif. Kelompok toleran mulai berlimpah merupakan tanda perairan tercemar bahan organik.

Tercemar Berat Penghilangan hampir seluruh hewan makroinvertebrata, kemudian diganti oleh cacing Oligochaeta dan organisme yang mampu bernapas ke udara.

Sumber : Ansary, 2014

Menurut Simamora (2009) Alasan menjadikan makrozoobenthos sebagai indikator biologis perairan adalah :

a. Mobilitas terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel. b. Ukuran tubuh relatif besar sehingga memudahkan untuk diidentifikasi.

c. Hidup di dasar perairan, relatif diam sehingga secara terus-menerus terdedah oleh air sekitarnya.

d. Pendedahan yang terus-menerus mengakibatkan makrozoobenthos di pengaruhi oleh keadaan lingkungan.

e. Perubahan mempengaruhi keanekaragaman makrozoobenthos.

Parameter Fisika dan Kimia Suhu

Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat menembus dan menyebar keberbagai tempat dimuka bumi. Pengukuran suhu atau temperatur air menjadi hal yang mutlakdilakukan dalam penelitian ekosistem akuatik. Hal ini disebabkan karena kelarutan berbagai jenis gas di dalam air serta semua aktivitas biologis di

dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu air dapat mempengaruhi kehidupan biota air secara tidak langsung, yaitu melalui pengaruhnya terhadap kelarutan oksigen dalam air. Semakin tinggi suhu air, semakin rendah daya larut oksigen di dalam air, dan sebaliknya. Perubahan suhu air yang drastis dapat mematikan biota air karena terjadi perubahan daya angkut darah. Suhu yang baik untuk pertumbuhan makrozoobenthos berkisar antara 25° sampai 30°C (Ansary, 2014).

Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhan. Peningkatan suhu juga menyababkan penurunan kelarutan gas dalam air. Selain itu peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air, selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 10ºC menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 – 3 kalilipat (Effendi, 2003).

Seluruh spesies yang hidup dalam lingkungan laut, terbatas pada satu kisaran sempit dari suhu. Beberapa spesies dapat bertahan hidup dalam waktu tertentu dengan temperatur rendah, biasanya pada satu tingkat tidak aktif, tetapi beberapa spesies alga hijau biru dan bakteri dapat beradaptasi pada temperatur lingkungan ekstrim ±90°C. Umumnya sebagian besar spesies lautan adalah stenothermal, yaitu organisme yang hanya mampu untuk mentoleransi pada satu kisaran temperature sempit. Adanya variasi temperatur dalam harian atau variasi musiman sangat mempengaruhi metabolisme dan aktivitas spesies. Ternyata

kebanyakan spesies dapat bertahan hidup dalam temperatur turun daripada temperatur naik, dengan perubahan temperatur yang sama (misalnya temperatur turun 10°C, lebih tahan daripada temperatur naik 10°C) (Umar, 2012).

Salinitas

Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di perairan. Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air setelah semua kabonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida dan semua

bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan g/kg (Effendi, 2003).

Salinitas merupakan kondisi lingkungan yang menyangkut kosentrasi garam dilingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap kedalam tubuh hewan kareana salinitas air lebih rendah dari pada cairan tubuh. Hewan yang hidup dihabitat laut pada umumnya bersifat isotonik terhadap salinitas air laut sehingga tidak ada peresapan air kedalam tubuh hewan. Laut banyak hewan yang bersifat hipotonik sehingga air cenderung keluar dari dalam tubuh. Maka dari itu regulasi konsentrasi larutan garam di dalam cairan tubuh sangat vital, dan proses itu memerlukan banyak energi. Pengaruh salinitas terhadap distribusi hewan dilingkungan perairan tampak pada perbedaan macam jenis dan populasi hewan yang hidup di lingkungan air tawar, payau, dan laut (Umar, 2012).

Gastropoda yang bersifat mobile memiliki kemampuan untuk bergerak guna menghindari salinitas yang terlalu rendah. Namun Bivalvia yang bersifat sessile akan mengalami kematian jika pengaruh air tawar berlangsung lama.

Kisaran salinitas yang masih mampu mendukung kehidupan organisme perairan, khususnya fauna makrozoobentos adalah 15 - 35‰ (Effendi, 2003).

Salinitas dapat didefinisikan sebagai berikut: yakni total (gr) dari material padat termasuk garam HaCl yang terkandung dalam air laut sebanyak 1 kg di mana bromin dan iodin diganti dengan klorin dan bahan organik seluruhnya telah di bakar habis. Pengukuran salinitas semula dilakukan dengan cara tidak langsung, yakni melalui pengukuran klorinita. Untuk menurunkan salinitas yang diinginkan pada saat penggunaan, diperoleh dengan cara mengencerkan dengan air bebas ion. Sebaliknya bila menghendaki salinitas yang lebih tinggi dapat di tambahkan dengan menggunakan garam laut yang ada di pasaran (Wibisono, 2005)

Menurut Nybakken (1992), menjelaskan bahwa fluktuasi salinitas di daerah intertidal dapat disebabkan oleh dua hal, pertama akibat hujan lebat 22 sehingga salinitas akan sangat turun dan kedua akibat penguapan yang sangat tinggi pada siang hari sehingga salinitas akan sangat tinggi. Organisme yang hidup di daerah intertidal biasanya telah beradaptasi untuk menoleri perubahan salinitas hingga 15‰.

Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut dalam perairan. Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air dan tekanan atmosfer semakin besar suhu dan ketinggian serta semakin kecil tekanan atmosfer, kadar oksigen terlarut semakin kecil. Peningkatan suhu sebesar 1ºC akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10%. Semakin

tinggi suhu maka kelarutan oksigen semakin berkurang. Kelarutan oksigen dan gas-gas lain juga berkurang dengan meningkatnya salinitas (Effendi, 2003).

Pada umumnya air pada perairan yang telah tercemar, kandungan oksigennya sangat rendah. Dekomposisi dan oksidasi bahan organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai nol (anaerob). Peningkatan suhu sebesar 10C akan meningkatkan konsumsi O2 sekitar 1 (Effendi, 2003 diacu oleh Marpaung, 2013).

pH

Pengaruh nilai pH terhadap komunitas biologi perairan ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh pH terhadap Komunitas Biologi Perairan

Nilai pH Pengaruh Umum

6 – 6,5 Keanekaragaman benthos sedikit menurun. Kelimpahan total, biomassa, dan produktifitas tidak mengalami perubahan.

5,5 - 6 Penurunan nilai keanekaragaman benthos semakin tampak.

Kelimpahan total, biomassa, dan produktivitas masih belum mengalami perubahan yang berarti.

5 – 5,5 Penurunan keanekaragaman dan komposi jenis benthos semakin besar. Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa benthos 4,5 - 5 Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis benthos semakin

besar. Penurunan kelimpahan total dan biomassa benthos Sumber: Effendi, 2003

Sebagian besar biota akuatik menyukai nilai pH berkisar antara 5,0 - 9,0 hal ini menunjukkan adanya kelimpahan dari organisme makrozoobenthos, dimana sebagian besar organisme dasar perairan seperti polychaeta, moluska dan bivalvia memiliki tingkat asosiasi terhadap derajat keasaman yang berbeda-beda (Hawkes, 1978 dalam Marpaung, 2013).

pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Senyawa ammonium yang dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. Namun pada suasana alkalis (pH tinggi) lebih banyak ditemukan

ammonia yang tak terionisasi dan bersifat toksik. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah (Effendi, 2003).

Substrat

Substrat dasar merupakan satu diantara faktor ekologis utama yang mempengaruhi struktur komunitas makrozoobenthos. Jika substrat mengalami perubahan maka struktur komunitas makrozoobenthos akan mengalami perubahan pula. Pengamatan terhadap kondisi fisik (tipe substrat) dan kimiawi sedimen dalam hubungannya dengan struktur komunitas makrozoobenthos sangat penting untuk dilakukan, karena sedimen merupakan habitat bagi makrozoobenthos (Yunitawati, dkk., 2012).

Substrat dasar atau tekstur tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan organisme. Substrat di dasar perairan akan menentukan kelimpahan dan komposisi jenis dari hewan benthos. Komposisi dan kelimpahan fauna invertebrata yang berasosiasi dengan mangrove berhubungan dengan variasi salinitas dan kompleksitas substrat (Odum, 1994)

Substrat lumpur dan pasir merupakan habitat yang paling disukai makrozoobenthos. Benthos tidak menyenangi dasar perairan berupa batuan, tetapi jika dasar batuan tersebut memiliki bahan organik yang tinggi, maka habitat tersebut akan kaya dengan benthos. Makrozoobenthos (terutama molluska) terdapat dalam jumlah yang sedikit pada tipe tanah liat. Hal ini dikarena substrat liat dapat menekan perkembangan dan kehidupan makrozoobenthos, karena partikel-partikel liat sulit ditembus oleh makrozoobenthos untuk melakukan

aktivitas kehidupannya. Selain itu, tanah liat juga mempunyai kandungan unsur hara yang sedikit (Arif 2003 diacu oleh Marpaung, 2013).

Kestabilan substrat, rasio antar erosi dan perubahan letak sedimen diatur oleh pergerakkan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi dan kecepatan aliran air tawar. Gerakan air yang lambat menyebabkan partikel sedimen halus cenderung mengendap dan berkumpul di dasar. Gerakan awal air yang lambat pada ekosistem mangrove selanjutnya ditingkatkan oleh adanya sistem perakaran mangrove sendiri. Sistem perakaran mangrove menyebabkan partikel yang sangat halus yang mengandung kadar organik tinggi akan cepat mengendap disekeliling akar dan membentuk kumpulan lapisan sedimen (Sunarto, 2008).

Ukuran partikel substrat merupakan salah satu faktor ekologis utama dalam mempengaruhi struktur komunitas makrobentik seperti kandungan bahan organik substrat. Penyebaran makrobenthos dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe substrat. Makrobenthos yang mempunyai sifat penggali pemakan deposit cenderung melimpah pada sedimen lumpur dan sedimen lunak yang merupakan suatu daerah yang mengandung banyak bahan organik yang tinggi (Nybakken, 1988 diacu oleh Wijayanti, 2007).

C-Organik

Sumber utama bahan organik tanah berasal dari daun, ranting, cabang, batang, dan akar tumbuhan. Kandungan karbon organik di lokasi penelitian termasuk sangat rendah sampai sedang dengan kandungan berkisar 0,34 - 2,34 %. Pada petak yang memiliki kandungan karbon organik lebih rendah, terlihat bahwa kandungan pasirnya jauh lebih tinggi dibandingkan petak yang memiliki kandungan karbon organik yang lebih tinggi (Fitriana, 2006).

Kandungan C-organik lahan mangrove lebih tinggi dibandingkan lahan lain, karena adanya dekomposisi dari tanaman dan sisa hewan yang ada di kawasan mangrove. Dekomposisi bahan organik lahan mangrove sangat dipengaruhi frekuensi, lama perendaman dan distribusi ukuran partikel substratnya. Kandungan Corganik yang tinggi akibat dari perakaran mangrove yang mati,daun dan ranting yang berguguran(serasah), sehingga aktivitas dekomposisi dapat terjadi (Ferreira et al, 2007).

Menurut Hardjowigeno (1995), dalam Rukmini (2010) bahwa kandungan C organik di kategorikan sangat tinggi apabila nilai >30%. Tinggi berkisar 10% - 30% dan sedang berkisar 4% - 10%. Rendah berkisar 2% - 4% dan sangat rendah < 2%. Berarti, kisaran kandungan C organik dalam penelitian ini termasuk dalam kategori rendah. Namun menurut Dharmawan dan Siregar (2008), apabila nilai kandungan C organik berkisar 2% - 3% sudah termasuk kategori sedang.

Menurut Jesus (2012), Perbedaan kandungan C-organik 3 stasiun disebabkan adanya perbedaan struktur komunitas vegetasi mangrove. Tingginya kandungan C-organik di stasiun Ulmera disebabkan dominasi Rhizophora yang banyak terpengaruh pasang surut karena tanah sering mengalami reduksi saat pasang dan teroksidasi saat surut. Menurut Lacerda et al, (1995) Rhizophora lebih sulit terdekomposisi, sehingga banyak ditemukan dalam bentuk bahan organik. Adanya keberagaman dinamika C organik terbentuk oleh akibat aktivitas tanaman, termasuk pertumbuhan dan kematian terhadap spesies tanaman, serta menghasilkan fluktuasi kondisi fisika secara temporal maupun spasial didasar hutan.