BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tanah adalah salah satu alat utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, seperti bercocok tanam dalam hal faktor produksi dan bisa juga digunakan sebagai modal dalam kegiatan perekonomian. Indonesia adalah negara agraris dimana mata pencaharian mayoritas penduduknya dengan bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan, ini dilewati barisan pengunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Itulah mengapa selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Oleh karena itulah tanah merupakan salah satu sumber daya penting bagi masyarakat. Dinamika dalam pembangunan subjek tanah menempati posisi yang khusus sebagai faktor produksi dan merupakan modal yang tidak dapat digantikan, tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat direproduksi. Tanah juga

merupakan alas tempat tinggal, bahkan bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, tanah memiliki arti perjuangan kebangsaan sebagaimana tercermin dalam ungkapan “tanah air”. Arti yang beragam dan begitu penting mengenai

tanah mengarah pada satu esensi utama yakni tanah untuk kemakmuran rakyat1.

Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi dipandang sebagai masalah agraria semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan guncangan

dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan2. Selain dari

faktor produksi tanah juga menyangkut hal-hal lain dalam aspek yang berbeda yang memiliki arti penting baik itu pada aspek sosial maupun aspek politik. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa tanah tidak semata-mata merupakan masalah hubungan antara manusia dengan tanah, tetapi lebih dari itu dimana secara normatif merupakan hubungan manusia dengan manusia/makhluk sosial.

Tanah dalam sistem sosial-ekonomi-politik apapun, dianggap sebagai faktor produksi utama, hal yang membedakan antara sistem yang satu dan sistem lainnya hanyalah bagaimana fungsi, mekanisme pengaturan, dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri. Dalam sistem feodal, fungsi tanah lebih merupakan

1

Noer Fauzi. 1997. Penghargaan Populisme dan Pembangunan Kapitalisme, Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial (Dalam Reforma Agraria). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 7.

simbol status kekuasaan bangsawan atau kerajaan3. Tanah secara keseluruhan dimiliki kelas bangsawan, sementara petani hanyalah pihak penggarap. Dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi lainnya merupakan mesin pencetak laba, merupakan sesuatu yang dapat mengakumulasikan modal, sementara petani hanya pekerja. Dalam sistem sosialisme, tanah tidak dimiliki secara pribadi, tetapi secara kolektif, tanah merupakan alat produksi dan hasilnya digunakan secara

bersama4. Begitu pula dalam pendekatan (neo) populisme, tanah dianggap sebagai

alat produksi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat petani. Dalam pandangan ini tanah tidak dimiliki atau dikuasai bangsawan, negara (kolektif), atau kelas tuan tanah, tetapi tanah dikuasai secara tersebar oleh sejumlah besar

rumah tangga pertanian. Dalam sistem-sistem tersebut, tanah mempunyai nilai

strategis, walaupun memiliki fungsi berbeda-beda.

Akibat dari pentingnya tanah dalam kebutuhan sehari-hari maka kerap adanya kecenderungan terjadi konflik bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu tidak heran bila konflik pertanahan mengundang berbagai bentuk kekerasan, baik individu maupun massal. Adanya konflik sosial yang berkaitan dengan masalah tanah/lahan sebenarnya sudah ada sejak zaman feodal, tetapi intensitas permasalahannya tidak seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Adanya istilah patron client yang mengatur hubungan antara petani

3Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni. 1998. Petani dan Konflik Agraria. Bandung : Penerbit Akatiga. Hal. 14

4 Arief Budiman. 1996. Fungsi Tanah dalam Kapitalisme. Dalam jurnal e-book Aanalisis Sosial: Penerbit Yayasan Akatiga, Edisi 3/Juli. Hal. 14.

pemilik lahan luas dengan petani gurem atau buruh tani yang berfungsi sebagai

peredam gejolak masalah konflik tanah yang muncul5.

Di Indonesia sendiri, dalam pembangunan agraria dari zaman orde lama hingga paska reformasi memiliki dinamika yang panjang. Dimulai setelah 15 tahun Indonesia merdeka, pada tanggal 24 September 1960, lahirlah “Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” ,yang kemudian terkenal dengan istilah UUPA. Lahirnya UUPA bukan proses yang pendek. Karena setelah Indonesia merdeka, sejak awal sebenarnya pemerintah telah mulai memperhatikan masalah agraria. Lahirnya UUPA-1960, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, No.56 tahun 1960 (yang dikenal sebagai Undang-Undang “Landreform”) sebenarnya merupakan hasil dari usaha untuk meletakkan dasar strategi pembangunan seperti yang dianut juga oleh berbagai Negara Asia pada masa awal sesudah Perang Dunia kedua

(Jepang,Korea,Taiwan,India,Iran,dan lain-lain)6.

Dimasa orde baru, Belum sampai terlaksana sepenuhnya apa yang diprogramkan dalam Reformasi Agraria pada masa Orde Lama, terjadi tragedi nasional dalam tahun 1965, yang melahirkan Orde Baru. Penguasa Orde Baru mewarisi situasi nasional dalam keadaan perekonomiaan Negara yang menyedihkan dan konstelasi politik yang dinilai sebagai penyimpangan dasar dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri kebijakan pemerintah

5Heru Nugroho. 2001. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal. 246. 6 http://dokumen.tips/documents/sejarah-an-hukum-agraria-di-indonesia.html. Di akses tanggal 3 mei 2016 pukul 16:28 wib

Orde Baru ditandai oleh dua hal pokok. Pertama: Secara umum, strategi pembangunanya mengandalkan kepada bantuan, hutang, dan investasi dari luar negeri, dan bertumpu kepada “yang besar” (betting on the strong), tidak berbasis

pada potensi rakyat7.

Dimasa reformasi, tampak membawa perombakan yang asasi dalam kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sebagai yang ditetapkan dalam kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sebagai yang ditetapkan dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, yang berbeda benar dengan kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru. TAP MPR tersebut ditetapkan atas dasar pertimbangan, bahwa pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 belum terwujud. Dinyatakan dalam TAP MPR tersebut, bahwa politik ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, untuk sebesar

besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud dalma pasal 33 UUD 19458.

Politik Ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional, agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar

7Tulus Tambunan. 2006. perekonomian indo sejak orde lama sampai pasca krisis. jakarta. PT Pustaka Quantum. hal. 21

swasta dan Badan Usaha Milik Negara, yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi9.

Fenomena konflik pertanahan menjadi salah satu persoalan utama yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab persoalan ini tentunya berdampak kepada perjalanan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Terlebih mengingat deretan konflik agraria di Indonesia begitu panjang dan rumit seakan tak kunjung selesai. Sehingga upaya penyelesaian konflik tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah sendiri agar dapat terselesaikan secara tepat demi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, dilain sisi, penyelesaian konflik agraria di Indonesia tentu saja merupakan bagian mendasar dari upaya pemerintah dalam rangka pembangunan agraria itu sendiri. Sebab tentu saja, pembangunan agraria baru akan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat ketika kepentingan masyarakat itu sendiri telah terselesaikan dari persengketaan dan konflik. Untuk menggambarkan kondisi agraria di Indonesia yang sarat akan

konflik dan persengketaan10.

Berdasarkan data Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa setelah mencuatnya kasus Mesuji berturut-turut konflik agraria bermunculan kepermukaan seperti konflik agraria di Pulau Padang, pembakaran

9Doddy Rudianto. 1996. Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia. Jakarta : PT.

Golden Trayon Press. Hal 53.

rumah-rumah masyarakat adat di Sumbawa dalam konflik dengan Dinas Kehutanan. Selama ini, belum ada penyelesaian menyeluruh mengenai konflik-konflik agraria ini. Data yang dihimpun Perkumpulan untuk pembaharuan Hukum dan Masyarakat (HuMa) menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir terdapat 108 konflik agraria di 10 provinsi di Indonesia yang didominasi oleh konflik teritorial dikawasan hutan (69 kasus) dan konflik perkebunan (23 kasus). Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahkan mencatat 8000 konflik agraria di Indonesia. Sementara Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit mencapai 663 diseluruh Indonesia. Konflik agraria ini melibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, Taman Nasional, dan Perhutani. HuMa juga mengamati bahwa hampir disetiap konflik, terdapat keterlibatan aparat keamanan seperti kepolisian

dan militer. Selain itu juga keterlibatan preman atau pamswakarsa11.

Begitu juga yang terjadi di daerah Sumatera Utara banyak konflik yang terjadi. Perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia berada di Sumatera Utara dengan luas areal 1.018.580 Ha, dikelola swasta, BUMN maupun perkebunan rakyat. Dengan produksi CPO rata-rata 3,5 Juta ton per tahun, perkebunan tersebar di beberapa wilayah dataran rendah seperti Sumatera bagian Timur dan Sumatera bagian Tenggara. Hampir semua perusahaan berkonflik dengan petani, rakyat dan masyarakat adat yang berada di sekitar perkebunan. Konflik karena persoalan lahan sering terjadi di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang

Bedagai, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Konflik itu biasanya terjadi antara perusahaan perkebunan swasta. Konflik yang mencuat berupa perusakan, pembakaran fasilitas perusahaan dan rumah, serta pembunuhan. Menurut data dari Polda Sumut dalam kurun 2006-2012 terjadi 2.833 kasus lahan atau yang kerap

disebut konflik agraria12.

Di Sumatera Utara, dalam semester pertama tahun 2013, Kasus konflik lahan antar petani, rakyat dan masyarakat adat dengan korporasi (pemerintah dan swasta) semakin meningkat. Menurut majalah Burta bahwa sampai saat ini ada delapan kelompok petani yang berkonflik dengan perusahaan, kasus tersebut terdiri dari kasus baru juga kasus lama yang kembali mencuat. Dari konflik yang terjadi, rakyat selalu menjadi korban dari tindakan pihak perusahaan yang di back

up oleh aparat keamanan maupun pengaman swakarsa yang disewa perusahaan13.

Mengacu kepada kondisi konflik pertanahan diatas, maka tentu tanggung jawab dan peran pemerintahlah yang sangat menentukan penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah Indonesia dalam hal ini yakni Pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi – JK yang mengemban tugas atas sederetan persoalan Negara sejak memenangkan Pemilihan Presiden 2014 lalu.

12

Harian Kompas. Pergolakan Konflik Agraria di Sumatera Utara. Tanggal 28 mei 2013. Hal 12

13Majalah Burta. 2012. Semangat Perjuangan Buruh dan Tani, Bom waktu Konflik Lahan. ( Edisi 1 Tahun-I/2012). Lentera Rakyat. Hal. 4.

Diawal pertarungan politik pada 2014 lalu, Jokowi – JK dan rivalnya yaitu Prabowo – Hatta memiliki komitmen politik atas pencalonannya masing-masing. Di pihak Jokowi – JK sendiri, komitmen tersebut dijabarkan dalam Sembilan program prioritas pembangunan Indonesia yang lebih maju. Sembilan program tersebut dikemas dengan nama Nawa Cita. Adapun program yang berkenaan

dengan pembangunan agraria dalam Nawa Cita tersebut yaitu antara lain14 :

1. Pada program keempat, kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya; pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang; Penegakan hukum lingkungan; Pemberantasan narkoba dan psikotropika,; Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah,

penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat,; Perlindungan anak, perempuan dan

kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

2. Pada program kelima, kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat"; Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan

mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah

yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019. Berdasarkan dari kedua program tersebut, tersurat bahwa Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi – JK berkomitmen menyelesaikan sederetan sengketa atau konflik tanah yang bergulir selama ini di Indonesia. Pada pelaksanaanya, komitmen tersebut diwujudkan dengan pembentukkan kementerian baru di dalam Kabinet Kerja Jokowi – JK yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan selaku Menteri, selain merupakan kementerian yang berwenang atas pertanahan dan tata ruang di Indonesia, juga tentu saja memiliki tugas yaitu dalam menyelesaikan berbagai konflik agraria

yang terjadi di Indonesia15.

Dengan demikian, keberadaan Kementerian tersebut menjadi pihak sangat diharapkan agar berperan aktif dalam penyelesaian konflik pertanahan yang ada

saat ini. Terutama di Provinsi Sumatera Utara sendiri, sebagai Provinsi dengan jumlah kasus konflik tanah tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 silam. Berkaitan dengan hal tersebut, dimana terdapat satu daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara, tepatnya di daerah Padang Halaban yang hingga saat ini terus bergulir konflik tersebut antara pihak perkebunan swasta dengan masyarakat petani.

Lokasi perkebunan sawit yang dikuasai PT. Smart berada di areal seluas 3000 Ha. Daerah ini jika dilihat dari jejak-jejak peninggalan sejarah, menggambarkan daerah yang subur dengan kontur tanah bebukitan dan juga

terdapat lembah-lembah yang cocok untuk lahan pertanian. Apalagi lokasinya

berada tidak jauh dari stasiun padang halaban dan juga jalan lintas sumatera yang menghubungkan kawasan labuhan batu ke kota medan maupun kota-kota besar lainnya. Padang halaban dikelilingi desa-desa yang diantaranya, desa Sidomulyo, Karanganyar, Aek Korsik, Kertosentono, Panigoran serta beberapa desa lainnya. Terdapat dua suku, diantaranya suku Jawa dan suku Batak. Keberadaan desa-desa ini sebagai bukti adanya kehidupan manusia sebelum penggusuran yang dilakukan rezim orde baru. Hal lain yang membuktikkan adanya kehidupan masyarakat di atas lahan yang dikuasai PT. Smart adalah pemakaman massal yang sudah ada sejak masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1969 sampai tahun 1970 proses penggusuran berlangsung. Penggusuran dilakukan di beberapa kampung, kampung pertama yang digusur Sukodamai/Panigoran dengan menggunakan alat berat D8. Kampung kedua digusur adalah Sidomulyo dengan memakai tenaga TPU (Tahanan Umum) dibantu karyawan perusahaan dan dikawal oleh aparat.

Tindakan sewenang-wenang pengambilan tanah rakyat di area perkebunan Padang halaban telah memicu perjuangan rakyat setempat. Usaha-usaha perjuangan sudah dimulai sejak tahun 1970 dengan mendesak pihak perkebunan mengembalikan tanah rakyat. Usaha perjuangan pertama dilakukan pada tahun 1975 dengan mendesak pihak perusahaan untuk mengembalikan tanha rakyat, namun usaha tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Sementara tanah seluas 3000 Ha adalah tanah rakyat, karena sejak awal tanah ini dibuka, digarap dan dibangun oleh rakyat, namun keberadaan perusahaan-perusahaan silih berganti menduduki lahan sejak masa penjajahan Belanda–Jepang – sampai perkebunaan swasta (PT. Smart). Melalui berbagai kebijakan, dari Agrarische Wet sampai ke UU Penanaman Modal, rakyat dibuat seolah-olah tidak punya hak atas tanah yang

telah lama diduduki16.

Dari situasi tersebut, tentu peran pemerintah sangat berarti dalam penyelesaian konflik di daerah Padang Halaban Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Analisis Implementasi Nawa Cita Jokowi

Dalam Pembangunan Agraria. Judul ini nantinya akan didasarkan kepada satu

lokasi di Provinsi Sumatera Utara yang dianggap memiliki konflik pertanahan yang telah lama bergulir dan menelan banyak kerugian.

16Data ini di tinjau langsung dari kesaksian warga Padang Halaban yang dihimpun oleh Team Serve the People (Pelayanan Rakyat) Anggota Front Mahasiswa Nasional Cabang Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

Bagaimana pelaksanaan Nawa Cita Jokowi terhadap penyelesaian konflik tanah dalam rangka pembangunan agraria di Indonesia ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah di penelitian ini, penulis akan membatasi beberapa masalah yang nantinya akan diteliti. Sehingga nantinya hasil penelitian mampu mengurai beberapa masalah tersebut secara sistematis dan mendasar.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Apa kebijakan pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla dalam pembangunan Agraria?

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian konflik Tanah di Padang Halaban Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dalam Pembangunan Agraria.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian konflik tanah di Padang Halaban Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menerapkan beberapa teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisisnya, diantaranya teori kebijakan publik, teori konflik, politik agraria serta teori pembangunan politik.

2. Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi penelitian sosial bagi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Sumatera Utara.

3. Secara masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat luas tentang penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Padang Halaban Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Teori Kebijakan Publik

1.6.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada

masyarakat yang dicita – citakan17.

Carl Frederich memandang kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan – hambatan dan kesempatan – kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan atau

suatu maksud tertentu18. Secara umum, saat ini kebijakan lebih dikenal sebagai

keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sebuah negara.

Maka dalam kaitannya, istilah kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan

17Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal.55

kebijakan kemudian inilah menjadi ciri khusus dari kebijakan publik dalam suatu sistem politik. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefenisikan kebijakan adalah bahwa pendefenisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu, dan mencakup pula arah atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan, hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan

suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi19.

1.6.1.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Kebijakan publik merupakan suatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain secara sinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik tidak terlepas dari sebuah proses kegiatan yang melibatkan aktor – aktor yang akan bermain dalam proses pembuat kebijakan.

Charles Lindblom mengutarakan bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan, lebih dahulu harus dipahami sifat – sifat semua pameran serta bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena

dari sinilah akan dirumuskan batas – batas kebijakan itu sendiri20.Tidak semua isu

yang dianggap masalah oleh masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya kedalam agenda pemerintah yang kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan. Perumusan kebijakan meliputi empat tahapan yang

dilaksanakan secara sistematis, yaitu21 :

Tahap pertama, perumusan masalah. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah – masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik.

Tahap kedua, agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah – masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah – masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan masalah publik yang masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan. Masalah – masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk dilaksanakan.

Tahap ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para

20

Riant Nogroho. Op.Cit. Hal. 355 21

perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan – pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Tahap keempat, penetapan kebijakan setelah salah satu dari kebijakan alternatif diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka tahap terakhir dalam pembuat kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

1.6.1.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manejemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling, jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan

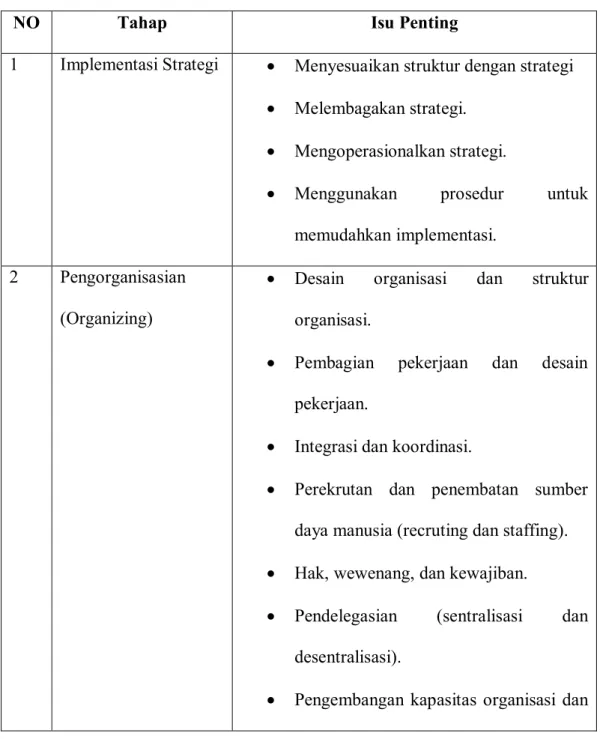

pengendalian pelaksanaan tersebut22. Secara rinci manajemen implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1 Manajemen Implementasi

NO Tahap Isu Penting

1 Implementasi Strategi • Menyesuaikan struktur dengan strategi

• Melembagakan strategi. • Mengoperasionalkan strategi.

• Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

2 Pengorganisasian

(Organizing)

• Desain organisasi dan struktur organisasi.

• Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.

• Integrasi dan koordinasi.

• Perekrutan dan penembatan sumber daya manusia (recruting dan staffing). • Hak, wewenang, dan kewajiban.

• Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi).

• Pengembangan kapasitas organisasi dan

kapasitas sumber daya manusia. • Budaya organisasi. 3 Penggerakan dan Kepeminpinan • Efektivitas kepemimpinan. • Motivasi. • Etika. • Mutu.

• Kerja sama tim.

• Komunikasi organisasi. • Negosiasi.

4 Pengendalian • Desain pengendalian.

• Sistem informasi manajemen. • Pengendalian anggaran/keuangan. • Audit.

Matriks diatas memperlihatkan tahapan dan rincian pekerjaan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu proses rangkaian kegiatan merupakan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan di implementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan.

1.6.2. Teori Pembangunan Politik

Dalam studi pembangunan politik sebelum menjelaskan definisi-defnisi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu di pahami, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya. Perubahan politik dapat diartikan sebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Persoalannya ialah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu menuju situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yaitu menuju situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana

kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi23.

Disamping itu, konsep pembangunan politik dapat dikatakan mempunyai

konotasi secara geografis, derivatif, teologis dan fungsional24 :

1. Pembangunan politik secara geografis berarti proses perubahan politik pada neggara berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, dan sebagainya.

23Juwono Sudarsono. 1982. Pembangunan Politik dan Perubahan.Jakarta. Yayasan Obor. Hal. 19 24Sukarna.1990. Pembangunan Politik. Bandung: mandar maju. Hal. 47

2. Pembangunan politik secara derivatif berarti pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, meliputi modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

3. Pembangunan politik secara teologis berarti proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan tersebut meliputi stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya.

4. Pembangunan politik secara fungsional berarti suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan suatu negara untuk sistem politik demokrasi konstitusional.

Kemudian terdapat sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik dalam hal ini yaitu25 :

1. Pembangunan Politik sebagai Prasarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi.

2. Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri.

3. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik. 4. Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara Bangsa.

5. Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum.

6. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Massa. 7. Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Kehidupan Demokrasi. 8. Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur. 9. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan.

10. Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multi dimensi.

Pembangunan politik dalam ruang lingkup pembangunan agraria sendiri dipandang sebagai pembangunan politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi ataupun membantu peningkatan pandangan per kapita.

Sehingga pantaslah bila pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Tapi secara operasional pandangan tentang pembangunan politik seperti itu pada dasarnya bersifat negatif, sebab lebih mudah bagi kita untuk dengan teliti mengetahui prestasi sistem politik yang mungkin menghalangi atau menggagalkan pembangunan ekonomi dari pada mejelaskan bagaimana sistem politik itu membantu pertumbuhan ekonomi. Bukti historis menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi bisa terjadi dalam berbagai macam sistem politik, dengan

berbagai macam kebijaksanaan umum yang ditempuh26.

1.6.3. Teori Konflik

Teori konflik sebenarnya suatu sikap kritis terhadap Marxisme yang membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi dan tentang elit dominan, pengaturan kelas dan manajemen pekerja. Keadaan permasalahan masyarakat tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan yang melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (imperatively coordinated association) dan mewakili peran-peran organisasi yang

dapat dibedakan27.

Menurut teoritis konflik bahwasanya masyarakat disatukan oleh” ketidak bebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Otoritas. Dahrendorf memusatkan perhatiaanya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi dalam suatu masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas didalam masyarakat, karena memusatkan perhatian kepada struktur bersekala luas seperti

26

Yahya Muhaimin, dan Colin Mc Andrews.1995. Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal 77

peran otoritas. Dahrendorf ditentang oleh para peneliti yang memusarkan perhatiannya tingkat individual.

Dahrendorf, menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara inperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi, karena itu hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat terbentuk didalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang memiliki kepentingan tertentu Ada sebuah konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf , yakni kepentingan. Kelompok yang berada diatas dan yang berada dibawah, Didifinisikan berdasarkan kepentingan bersama untuk tujuan analisis sosiologis tentang kelompok konflik konflik kelompok, perlu menganut orientasi structural dari tindakan pemegang posisi tertentu. Dengan analogi terhadap orientasi kesadaran (Subjektif) tampaknya dapat dibenarkan untuk mendiskripsikan ini sebagai kepentingan, asumsi kepentingan objektif yang diasosiasikan dengan posisi social tidak mengandung rimifikasi atau implikasi psikologis ini adalah termasuk dalam level analisis Sosiologis dalam setiap asosiasi, orang yang berbeda pada posisi dominant berupaya mempertahankan Status Qou, sedangkan orang yang berbeda berada dalam posisi subordinat berupaya bagaimana bisa menciptakan perubahan,

adapun konflik kepentingan akan selalu ada sepanjang waktu28.

28Ralf Dahrendorf. Class and Class Conflict in Industrial Society. Dalam buku. Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 1997. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal.65

Konflik kepentingan ini tidak perlu selalu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat, karena individu tidak perlu selalu menginternalisasikan harapan itu atau tidak perlu menyadari dalam rangka bertindak untuk sesuai dengan harapan itu, karena harapan yang disadari ini menurut Dahrendorf, disebut kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari Dahrendorf melihat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata, ini sebagai tugas utama teori konflik karena walau bagaimanapun aktor tidak perlu menyadari kepentingan mereka untuk

bertindak sesuai dengan kepentingan itu29.

Organisasi ini dikarakteri oleh hubungan kekuasaan (power), dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan dari yang lainnya. Saat kekuasaan merupakan tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan (authority), dimana beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain.

Dasar Teori Konflik adalah penolakan dan penerimaan sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx yang menyatakan bahwa kaum borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja tergantung pada sistem tersebut, pendapat yang demikian mengalami perubahan karena pada abad

ke-20 telah terjadi pemisahan antara pemilikan dan pengendalian sarana-sarana produksi. Kecuali itu, pada akhir abad ke-19 telah menunjukkan adanya suatu pertanda bahwa para pekerja tidak lagi sebagai kelompok yang dianggap sama dan bersifat tunggal karena pada masa itu telah lahir para pekerja dengan status yang jelas dan berbeda-beda, dalam arti ada kelompok kerja tingkat atas dan ada pula

kelompok kerja tingkat bawah30.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini, teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan, buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan, kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda, otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi, perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan

konflik karena adanya perbedaan kepentingan31.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu supaya terciptanya perubahan sosial, ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, didalamnya teori konflik

30Bernard Raho. Op.Cit. Hal. 54

melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan, namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama didalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan

dominasi, koersi, dan power32.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan adanya otoritas, dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan bawahan akan menyebabkan timbulnya kelas. Dengan demikian maka tampaklah bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai, keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan. Selanjutnya, kepentingan kelas objektif dibagi atas adanya kepentingan manifest dan kepentingan latent maka dalam setiap sistem sosial yang harus dikoordinasi itu terkandung kepentingan latent yang sama, yang disebut kelompok semu yaitu mencakup kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai.

Teori Konflik yang dikemukakan juga membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau

kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi intensitas konflik, yaitu (1) tingkat keserupaan konflik, dan (2) tingkat mobilitas. Selain itu juga membicarakan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang kekerasan, yaitu menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya, tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan, dalam arti mulai dari cara-cara yang halus sampai pada bentuk-bentuk kekerasan

yang bersifat kejasmanian33.

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Di dunia internasional kita dapat melihat bagaimana, apakah dalam bentuk tindakan militer atau di meja perundingan mampu menetapkan batas-batas geografis nasional dalam ruang lingkup yang lebih kecil, oleh karena konflik kelompok-kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya dalam pengukuhan sebagai kelompok.

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan, sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar- benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut.

1.6.4. Politik Agraria

Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda), agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agraria (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti 1) urusan pertanian atau tanah

pertanian, 2) urusan pemilikan tanah34.

Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di

dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah

dapat berupa tanaman, bangunan35.

Selain pengertian agraria dilihat dari segi terminologi bahasa sebagaimana di atas, pengertian agraria dapat pula diketemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini dapat ditemukan jika membaca konsiderans dan pasal yang terdapat dalam ketentuan UUPA itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian agraria dan hukum agraria mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat (2).

Pengertian agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian (perdagangan, industri, birokrasi)36.

Selain itu, ada beberapa dimensi yang bisa dilihat dalam mempelajari politik agraria. Menurut Sitorus, dua dimensi tersebut yaitu dimensi subjek dan objek. Dimensi objek didefinisikan sebagai sumber daya alam (sumber agraria) yang terdapat di tanah, air, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dimensi subjek terdiri

35

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 12 36Ibid. Hal. 14

dari komunitas, swasta, dan pemerintah (berupa aktor). Dari beberapa subjek tersebut terdapat istilah komunitas. Istilah tersebut muncul bukan tanpa alasan. Kata tersebut bisa muncul karena pada awalnya (sebelum agraria dikuasai negara), agraria dimiliki oleh komunitas-komunitas yang tinggal di beberapa wilayah tertentu yang saat ini sering disebut sebagai tanah ulayat atau tanah adat. Menariknya, subjek-subjek tersebut bisa saling berkontestasi, bekerjasama, bahkan saling konflik karena ada ketimpangan (kepemilikan sumber daya yang berbeda-beda). Selain itu, berangkat dari aktor-aktor yang ada, Sitorus juga membagi tiga tipe struktur agraria. Ketiga tipe tersebut terdiri dari tipe kapitalis (sumber agraria dikuasai oleh non penggarap alias perusahaan), sosialis (sumber agraria dikuasai oleh negara atau kelompok pekerja), dan populis atau neo-populis

(sumber agraria dikuasai oleh keluarga atau rumah tangga pengguna)37.

1.6.4.1. Peraturan Pembangunan Agraria Di Indonesia

Konsep dasar tentang tentang kasus-kasus pertanahan platform dari filosofis konstitusional tercermin dalam perumusan sila ke lima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan ditegakkan pada landasan konstitusi negara yaitu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk

37http://www. kompasiana.com/bastianwidyatama/politik-agraria-dalam-berbagai perspektif. Di unduh pada 20 februari 2016. Jam 02:30 wib.

diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat38. Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), serta dijabarkan dalam berbagai peraturan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan

Menteri/Pejabat dan lain-lain39.

Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada subjek hukum diatur dalam Pasal 16 UUPA yang terdiri dari: 1) Hak Milik, 2) Hak Guna Usaha, 3) Hak Guna Bangunan, 4) Hak Pakai, 5) Hak Sewa, 6) Hak Membuka Tanah, 7) Hak Memungut Hasil Hutan, 8) Hak-hak lain serta hak-hak yang sifatnya sementara. Hak-hak lain misalnya Hak Pengelolaan, sedangkan hak yang sifatnya sementara adalah Hak Gadai, Hak Guna Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

1.7 Metode Penelitian

Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki metode deskriptif (melukiskan), dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan

38 Ediwarman. 2003. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan. Medan: Pustaka Bangsa Press. Hal. 35.

39 Elfachri Budiman. 2004. Tinjauan Hukum Terhadap Pengeluaran Areal Hak Guna Usaha Dan Pelepasan

masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau

fenomena40. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial, karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa seperti yang dilakukan pada penelitian eksplanatif berarti tidak dimaksudkan untuk

membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori41.

1.7.1. Jenis Penelitian

Menurut Hadari Nawawi42, metode penelitian deskriptif dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyrakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan

40 Bambang Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 42.

41 Sanafiah Faisal. 1995. Format Penulisan Sosial Dasa-Dasar Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 20.

42 Hadari Nawawi. 1987. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 63.

Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana Nawa Cita Jokowi tentang pembangunan agraria terhadap penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Padang Halaban, Kec. Aek Kuo, Kab Labuhan Batu Utara. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai sebuah kerangka acuan dari pengamatan langsung yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh karenanya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi sumber penelitian yaitu di daerah Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan

data primer dan data sekunder.43 Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai

berikut:

43 Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga. Hal. 105

1. Data primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui metode wawancara (interview). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ialah dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai key informan dalam penyusunan skripsi ini yaitu antara lain :

a. Pihak masyarakat yang berkonflik, diwakilkan oleh pengurus organisasi tani STPHL (Serikat Tani Padang Halaban).

b. Pihak Manajerial PT. SMART yang berada di jajaran manager produksi.

c. Dinas pertanahan Nasional Kab. Labuhan Batu Utara. 2. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui buku-buku, internet, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui perundang-undangan, artikel-artikel dalam majalah, koran dan sebagainya. Nantinya teori-teori dan referensi dari sumber-sumber data sekunder tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dianalisa. Tujuan dari analisa data adalah untuk memperoleh keluaran (output) dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi Nawa Cita Jokowi terhadap penyelesaian konflik Agraria di Padang Halaban. Metode analisa dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan. Sehingga memberikan keterangan-keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang terkumpul dari penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL DESA DAN TINJAUAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN AGRARIA DAN HISTORIS KONFLIK DI DESA PADANG HALABAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian di Desa Padang Halabang Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian pada bab ini juga turut menguraikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik di Padang Halaban.

BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK

DI DESA PADANG HALABAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian berupa bagaimana upaya pemerintah terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Padang Halaban dengan PT. SMART menggunakan kajian teori yang ada.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran – saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.