MEMBERANGUS STREET-LEVEL CORRUPTION: MEMBANGUN APARATUR PUBLIK YANG

BERINTEGRITAS DARI LEVEL BAWAH

Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP, MPA Tri Samnuzulsari, S.Sos., M.A.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau E-mail: [email protected]

Abstract:

This paper provides a theoretical review of the street-level corruption and strategies for combating it. This paper departs from the phenomenon of corruption which implicated in the public bureaucracy in Indonesia today. It is widely agreed that one of the diseases facing this nation is corruption. In the government bureaucracy, corruption is a disease infecting all levels of bureaucracy. Unfortunately, many scholars forget that the corruption at the street-level corruption as bad as a high-level corruption, thus giving less attention to this corruption. As a result, street-level corruption is considered as something natural.

Key words: combating, street-level corruption, public bureaucracy

PENGANTAR

Tulisan ini membahas tentang street-level corruption dan upaya untuk memberangusnya. Tulisan ini berangkat dari realitas bahwa korupsi level “jalanan” kurang menjadi perhatian dari para scholars dan praktisi sehingga korupsi jenis ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting untuk dibahas dan diberantas. Padahal, sreet-level corruption sama buruknya dengan jenis korupsi yang lain. Daya rusak street-level corruption bisa saja lebih dahsyat jika dilakukan secara massif dan sistematis. Uang tilang yang dipungut oleh polisi lalu lintas, biaya ekstra yang diminta oleh aparat birokrasi, uang tips yang diperoleh oleh aparat pemerintah secara illegal, jika dilakukan secara berulang, sistematis dan terencana sesungguhnya sama berbahayanya dengan korupsi triliunan rupiah yang dilakukan oleh satu orang pejabat.

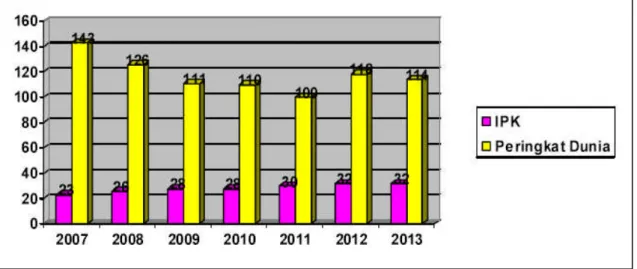

Secara global, pencapaian prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan hal yang mengembirakan. Walaupun di level mikro, lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian akhir-akhir ini menjebloskan banyak koruptor ke penjara, tetapi itu saja tidak cukup. Hal ini terlihat jelas dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang belum menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh transparency international, IPK Indonesia dari tahun 2007-2013 menunjukkan trend positif. IPK Indonesia dari tahun 2007-2007-2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 IPK Indonesia hanya 23, kemudian naik menjadi 26 pada tahun 2006, naik lagi menjadi 28 pada tahun 2009, stagnan diangka 28 pada tahun 2010, naik lagi menjadi 30 di tahun 2011 dan naik lagi menjadi 32 pada tahun 2012 dan 2013. Namun, peringkat korupsi Indonesia masih belum membaik. Pada tahun 2011, Indonesia berhasil menduduki peringkat 100 dunia tetapi turun lagi, hingga akhirnya berada pada posisi 114 dunia pada tahun 2013. Peringkat Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Malaysia yang berada di urutan 53.

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2007-2013

Sumber: Diolah dari http://www.transparency.org/

Banyak tulisan mengenai korupsi di Indonesia, tetapi lebih banyak mengetengahkan analisis mengenai korupsi level “atas” (King, 2000; Palmier, 2003; Kuncoro, 2006; Robison, 2006; Davidson, 2007; Wijaya, 2008; Setiyono dan McLeod, 2010; Jaweng, et. al. 2011; Schütte, 2012). Level analisis tulisan tersebut mayoritas membahas aspek makro dari isu dan teori korupsi. Sedangkan,

korupsi pada birokrasi level bawah atau street-level corruption kurang dibahas oleh para penulis tersebut. Tulisan ini bermaksud memberikan uraian teoritis tentang street-level corruption dan strategi untuk memberangusnya.

MENDEFINISIKAN STREET-LEVEL CORRUPTION

Sebelum mendefinisikan street-level corruption, sebaiknya kita konseptualisasikan dulu apa itu korupsi. Banyak pakar memberikan batasan tentang definisi korupsi. Nye berpendapat bahwa “corruption is behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence” (Nye, 1967: 419). Dalam pandangan Nye, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari aturan formal yang berkaitan dengan uang karena adanya hubungan pribadi dengan seseorang karena pertemanan, famili dekat dan rekan bisnis. Korupsi merupakan perbuatan mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, penyuapan atau penyogokan, kolusi dan nepotisme menurut Nye juga bagian dari korupsi. Kurang lebih sama dengan Nye, Nas, Price dan Weber (1986: 108) mengkonstatasikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pejabat publik secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penggunaan kewenangan secara tidak sah guna mendapatkan keuntungan pribadi, memberikan fasilitas atau keuntungan kepada orang lain yang mengakibatkan kerugian pada negara baik disengaja maupun tidak disengaja.

Lalu, apa itu street-level corruption? Street-level corruption tidak bisa dilepaskan dari teori tentang street-level bureaucracy. Menurut Lipsky (2010) street-level bureaucracy memiliki peranan besar dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Street-level bureaucracy merupakan birokrasi garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Persoalan timbul ketika kepentingan pribadi birokrasi pada level bawah bersinggungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai aparat publik. Apabila aparat birokrasi memaksakan pemenuhan kepentingannya melalui cara-cara yang tidak sah, maka dari sanalah muncul benih-benih korupsi tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan

yang dilakukan oleh aparat birokrasi di level bawah (sreet-level) guna mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam kepustakaan korupsi, konsep street-level corruption ini belum dikenal. Caiden dan Caiden (1977) dan Caiden (1988) menyebut korupsi jenis ini sebagai korupsi administrasi (administrative corruption/official corruption). Sedangkan, Braibanti (1962), Dwivedi (1967), Quah (1982), Rauch (2001), Shah dan Schacter (2004) mengidentifikasi korupsi jenis ini sebagai korupsi birokratik (bureaucratic corruption). Quah (1982: 153) mendefinisikan korupsi birokratik sebagai “deviant behaviour on the part of civil servants for the attainment of some socially and/or legally prohibited favours”. Quah menganggap bahwa korupsi birokratik sama dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparatur publik untuk mendapatkan keuntungan, yang secara sosial dan legal dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

Heidenheimer (2002: 150-152) membagi korupsi atas tiga tipe, yaitu petty, routine dan aggravated. Petty corruption adalah korupsi yang dilakukan dalam skala kecil, menggunakan jumlah uang yang tidak terlalu besar, melibatkan koneksi secara personal. Misalnya, mengubah kuitansi parkir, menyogok polisi lalu lintas dan mendapatkan perlakuan istimewa dari aparat birokrasi. Routine corruption melibatkan pemberian kontrak kepada teman atau orang yang dikenal tanpa melihat kapasitasnya, memberikan gratifikasi kepada aparatur pemerintah dan mendapatkan pekerjaan melalui cara nepotisme. Sedangkan aggravated corruption melibatkan uang dalam jumlah besar, kick backs yang diperoleh pemerintah dari rekanan dan penyuapan (bribery). Dari tiga tipologi korupsi yang dijelaskan oleh Heidenheimer, street-level corruption mirip dengan petty dan routine corruption. Perbedaannya terletak pada aktornya saja, petty and routine corruption bisa saja dilakukan oleh aparat pada level atas, sedangkan street-level corruption dilakukan oleh akor yang berada pada posisi yang lebih rendah.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa aparatur publik cenderung lebih korup daripada yang lainnya? Analisis Hunt (2006) dapat dipakai untuk menjawab persoalan ini. Menurut Hunt (2006: 324) ada tiga faktor penyebab mengapa aparatur publik seringkali terjebak ke dalam perilaku korup. Pertama, adanya kemampuan masyarakat pengguna jasa (clients) untuk membayar di luar

ketentuan yang berlaku atas pelayanan yang diperolehnya. Kedua, kelambanan birokrasi dalam memberikan pelayanan. Kelambanan ini terjadi karena keterbatasan birokrasi publik dalam memberikan pelayanan yang efisien, cepat dan mudah. Keterbatasan ini bisa terjadi karena kurangnya sumber daya, prosedur administratif yang terlalu panjang dan banyaknya red tape dalam birokrasi pemerintah. Ketiga, pengaruh dari interaksi antara aparat publik dan masyarakat pengguna jasa. Hubungan langsung aparat publik dan masyarakat pengguna jasa dapat menimbulkan transaksi dan deal-deal ilegal.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MEMBERANGUS STREET-LEVEL CORRUPTION

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberangus street-level corruption. Cara tersebut dapat dipilah dengan menggunakan pendekatan agen-struktur. Dalam ilmu sosial diskusi mengenai agen dan struktur sudah berlangsung sejak lama. Agen adalah aktor atau orang yang bertindak dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, keinginan, motif, kemauan dan tujuan yang dimilikinya. Sedangkan struktur merupakan seperangkat aturan main yang dibuat untuk mengatur suatu aktivitas (Ritzer, 2001). Struktur sering juga disebut sebagai sistem. Dari sudut pandang struktur, praktik sosial seseorang dituntun oleh sistem. Dengan demikian, tindakan seseorang dikendalikan oleh kumpulan aturan dan sumber yang dibuat secara permanen dan dilakukan terus-menerus.

Kebijakan dan strategi memberangus street-level corruption juga dapat diletakkan pada dua kerangka ini, yakni agen dan struktur. Terkait dengan agen, maka segala upaya harus dilakukan untuk merekayasa individu pelaku korupsi, budayanya, motivasinya dan kebutuhannya. Sedangkan, dalam perspektif struktur, sistem secara keseluruhan, sistem politik, hukum, ekonomi, pelayanan dan sosial harus direvitalisasi sehingga agen tidak terjebak dalam perilaku korupsi. Dua pendekatan ini merupakan bagian yang integral yang tidak bisa didikotomikan satu sama lain. Dengan kata lain, mustahil memperbaiki agen, tetapi tidak mengubah sistem dan sebaliknya.

Berikut ini dipaparkan beberapa kebijakan dan strategi dalam memberangus street-level corruption di Indonesia dalam dua perspektif tersebut.

1. Perspektif Agen

Menaikkan gaji pegawai level bawah; Tidak bisa dipungkiri bahwa gaji pegawai level bawah di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Gaji seorang guru taman kanak-kanak di Malaysia setara dengan gaji seorang guru besar di Indonesia. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan bagi para pegawai.

Memperbaiki budaya organisasi; Budaya organisasi pemerintah yang tidak produktif, efektif dan efisien seharusnya dipangkas dan disederhanakan. Termasuk juga mengembangkan budaya disiplin, kreatif dan inovatif di lingkungan birokrasi pemerintah.

Mengubah mindset (mindset) birokrasi pemerintah; Selama ini watak birokrasi kita bossy, berorientasi jabatan dan uang. Ke depan mindset yang harus dikembangkan adalah birokrasi yang melayani (serve) dan selalu mengejar prestasi

2. Perspektif Struktur

Memperbaiki sistem hukum; Merevitalisasi semua produk hukum, aturan dan prosedur yang memberikan peluang kepada street-level bureaucracy untuk melakukan perbuatan korupsi. Memperbaiki sistem hukum berarti juga memperbaiki sistem tata hukuman, peradilan, pelayanan dan whistle-blower.

Memperkuat sistem check and balances; Street-level corruption dengan mudah bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari masyarakat, aparat penegak hukum dan parlemen. Pemerintah dapat membentuk lembaga baru atau merevitalisasi lembaga penegak hukum yang ada untuk memberantas korupsi di level bawah.

Meningkatkan akuntabilitas publik; Selama ini street-level bureaucracy kurang accountable dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Seharusnya disusun suatu sistem akuntabilitas yang dapat menjamin pertangggungjawaban aparatur publik.

Merevitaslisasi etika dan tata nilai organisasi pemerintah; Etika merupakan landasan bertindak bagi aparatur publik. Selama ini aparatur publik tidak memiliki pijakan etika dan tata nilai dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Etika ini seharusnya diinstitusionalisasikan dan dilembagakan serta dikampanyekan kepada aparatur di level bawah sehingga nilai-nilai filosofi pelayanan publik dapat diresapi dengan baik oleh aparatur publik.

PENUTUP

Kajian mengenai street-level corruption di Indonesia merupakan konsep yang jarang dikupas oleh para peneliti yang membahas mengenai masalah korupsi. Tulisan ini mencoba melakukan telaah literatur terhadap konsep tersebut dilihat dari teori dan konsep besar tentang korupsi. Street-level corruption terdapat dikeseharian kita, misalnya pegawai yang meminta uang pelicin kepada masyarakat pengguna jasa, sistem pelayanan publik yang berbelit-belit, pungutan liar yang dijalankan oleh aparatur publik dan lain sebagainya. Dalam perspektif teori agen dan struktur ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberangus korupsi pada level ini, mulai dari menaikkan gaji, memperbaiki budaya organisasi, mengubah mindset birokrasi pemerintah, memperbaiki sistem hukum, memperkuat sistem check and balances, meningkatkan akuntabilitas publik dan merevitaslisasi etika dan tata nilai organisasi pemerintah. Langkah-langkah ini dapat ditempuh sebagai cara untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas dimulai dari level bawah.

KEPUSTAKAAN

Braibanti, R. (1962). Reflections on Bureucratic Corruption. Public Administration 40(4): 365-371.

Caiden, G. E. (1988). Toward a General Theory of Official Corruption. Asian Journal of Public Administration 10(1): 3-26.

Caiden, G. E. dan Caiden, N. J. (1977). Administrative Corruption. Public Administration Review 37(3): 301-309.

Davidson, J. S. (2007). Politics-as-usual on Trial: Regional Anti-Corruption Campaigns in Indonesia. The Pacific Review 20(1): 75-99.

Dwivedi, O. P. (1967). Bureaucratic Corruption in Developing Countries. Asian Survey 17(4): 245-253.

Jaweng, et. al. (2011). Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi: Peran “Kemitraan” dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat. Jakarta: Kemitraan.

Heidenheimer, A. (2002). Perspectives on the Perception of Corruption. Political Corruption: Concepts and Contexts (Third Edition). Editors: A. Heidenheimer dan M. Johnston. New Brunswick, New Jersey: Transaction.

Hunt, J. (2006). Why are Some Public Officials More Corrupt than Others? International Handbook on the Economics of Corruption. Edited by Susan Rose-Ackerman. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia. Journal of International Affairs 53(2): 603-624.

Kuncoro, A. (2006). Corruption and Business Uncetainty in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin 23(1): 11-30.

Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service (Updated Edition). New York: Russell Sage Foundation. Nas, T. F., Price, A. C. dan Weber, C. T. (1986). A Policy-Oriented Theory of

Corruption. American Political Science Review 80(1): 107-119.

Palmier, L. (2003). Corruption in Context. Fighting Corruption in Asia: Causes, Effects and Remedies. Editors: J. Kidd dan Frank-Jürgen Richter. New Jersey: World Scientific.

Quah, J. S. T. (1982). Bureaucratic Corruption in the ASEAN Countries: A Comparative Analysis of Their Anti-Corruption Strategies. Journal of Southeast Asian Studies 13(1): 153-177.

Rauch, J. E. (2001). Leadership Selection, International Promotion, and Bureaucratic Corruption in Less Developed Polities. Canadian Journal of Economics 34(1): 240-258.

Ritzer, G. (2001). Explorations in Social Theory: From Metatheorizing to Rationalization. London: Sage Publication.

Robison, R. (2006). Corruption, Collution and Nepotism after Suharto: Indonesia’s Past or Future? IIAS Newsletter 40 Spring.

Setiyono, B. dan McLeod, R. H. (2010). Civil Society Organisations’ Contribution to the Anti-Corruption Movement in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies 46(3): 347-370.

Schütte, S. A. (2012). Against the Odds: Anti-Corruption Reform in Indonesia. Public Administration and Development 32: 38-48.

Shah, A. dan Schacter, M. (2004). Combating Corruption: Look Before You Leap. Finance and Development December: 40-43.

Wijaya, A. F. (2008). The Inequitable Impacts of a Corrupt Governance System on the Poor. Journal of Administration and Governance 3(1): 32-41.

BIODATA PENULIS

Wayu Eko Yudiatmaja adalah dosen tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas (2009) dan S2 di Program Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada (2012). Bukunya yang sudah diterbitkan, yaitu Dinamika Administrasi Negara Kontemporer: Konsep dan Isu (2012) dan Negara, Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik (2013). Silahkan kunjungi websitenya di: wayuguci.com

Tri Samnuzulsari menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan pascasarjananya di Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap CPNS pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau.