4 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut, tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup besar ( Ervianto, 2002).

Penyelesaian proyek konstruksi harus berpegang pada tiga kendala (triple constraint), yang terdiri dari:

1. Biaya

Proyek harus selesai dengan biaya yang tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana yang sangat besar dan jadwal yang bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya ditentukan untuk total proyek tetapi dipecah bagi komponen-komponennya, atau periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode.

2. Waktu

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan.Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan.

5 3. Mutu

Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kreteria yang dipersyaratkan.Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan.

Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi.Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang baik, sehingga perpaduan antar ketiganya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan manajemen proyek.

2.1.1 Karakteristik Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi mempunyai karakteristik sebagai berikut (Ervianto, 2002):

a. Bersifat unik, tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup bekerja yang berbeda-beda.

b. Membutuhkan sumber daya (resources), suatu proyek konstruksi membutuhkan sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja dan “sesuatu” (uang, mesin, metoda, material). Pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja dibandingkan sumber daya lainnya. Apalagi, pengetahuan yang dipelajari seorang manajer proyek bersifat teknis, seperti mekanika rekayasa, fisika bangunan, computer science, contruction management. Jadi, seorang manajer proyek secara tidak langsung membutuhkan pengetahuan tentang teori kepemimpinan yang harus ia pelajari sendiri.

c. Membutuhkan organisasi, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian dan juga ketidakpastian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

6 2.1.2 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu (Ervianto,2002):

A. Bangunan gedung, seperti perumahan, perkantoran, pabrik dan lain-lain dengan cirri-ciri sebagai berikut:

a. Menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. b. Dilaksanakan pada area dengan luas yang relatif kecil.

c. Dibutuhkan manajemen proyek terutama untuk memantau kemajuan pekerjaan.

B. Bangunan sipil, seperti jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnya dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang.

b. Dilaksanakan untuk mengendalikan alam untuk kepentingan manusia. c. Dilaksanakan untuk memberikan manfaat maksimal untuk manusia. d. Manajemen proyek dibutuhkan terutama untuk memecahkan masalah. 2.2 Penjadwalan Proyek

Penjadwalan merupakan penggambaran dari suatu diagram waktu untuk tiap item pekerjaan yang menentukan kapan suatu aktivitas dimulai, ditunda dan diakhiri sehingga pemakaian sumber daya dapat disesuaikan dengan waktunya dan menurut kebutuhan yang telah ditentukan.

Teknik penjadwalan untuk proyek konstruksi dapat dilakukan dalam bentuk diagram balok (Bar Chart) diagram Jaringan (Network). Dari segi penyusunan jadwal, diagram jaringan kerja dipandang sebagai langkah penyempurnaan metode diagram balok.

2.2.1 Metode Diagram Balok (Bar Chart)

Rencana kerja yang paling sering dan banyak digunakan adalah diagram batang (bar chart) atau Gant chart.Bar chart digunakan secara luas dalam proyek konstruksi karena sederhana, mudah dalam pembuatannya dan mudah dimengerti oleh pemakainya.

Bar chart adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom

arah vertikal. Kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan

7 digambarkan oleh panjangnya diagram batang (Ervianto,2002). Proses penyusunan diagram batang dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Daftar item kegiatan, yang berisi seluruh jenis kegiatan pekerjaan yang ada dalam rencana pelaksanaan pembangunan.

- Urutan pekerjaan, dari daftar item kegiatan tersebut di atas, disusun urutan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan prioritas item kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dahulu dan item kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian, dan tidak mengesampingkan kemungkinan pelaksanaan pekerjaan secara bersamaan.

- Waktu pelaksanaan pekerjaan, adalah jangka waktu pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang dihitung dari permulaan kegiatan sampai seluruh kegiatan berakhir. Waktu pelaksanaan kegiatan diperoleh dari penjumlahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap item kegiatan.

2.2.2 Metode Jaringan kerja

Dari segi penyusunan jadwal, jaringan kerja dipandang sebagai suatu langkah penyempurnaan metode diagram balok, karena dapat memberikan jadwal atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan oleh metode diagram balok, seperti tidak tercantumnya informasi mengenai perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek. Disamping itu jaringan kerja juga berguna untuk:

1. Menyusun urutan kegiatan yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks.

2. Membuat peerkiraan jadwal yang paling ekonomis.

3. Mengusahakan fluktasi minimal penggunaan sumber daya.

Jaringan kerja merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan teknik dasar dalam menentukan urutan dan kurun waktu kegiatan proyek dan pada giliran selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek.

Diantara berbagai versi analisis jaringan kerja, yang amat luas pemakaiannya adalah Metode Jalur Kritis (Critical Path Method – CPM) dan

8 Metode Preseden Diagram (Preceden Diagram Method-PDM). Metode PDM menghasilkan jaringan kerja yang relatif sederhana dibandingkan CPM, terutama untuk kegiatan yang oleh karena satu dan lain har perlu dipecah-pecah menjadi subkegiatan.

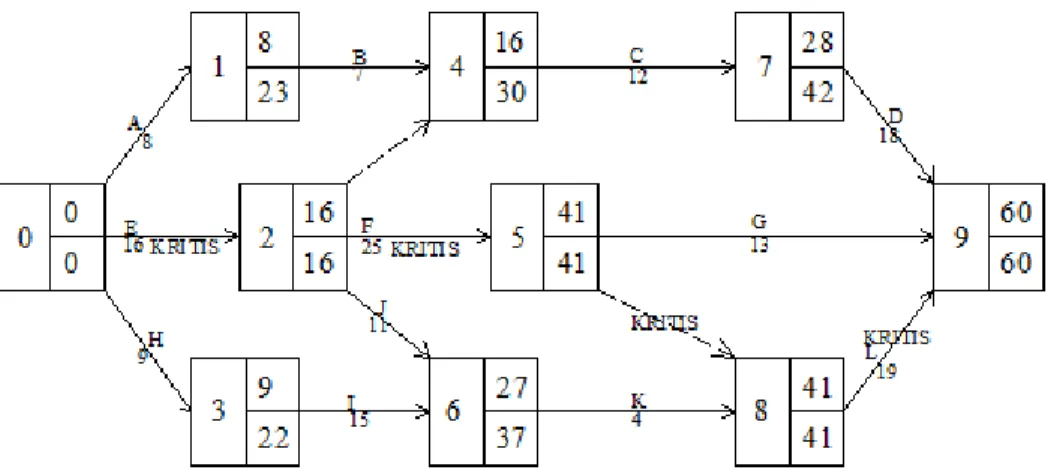

2.2.2.1 Metode Jalur Kritis (Critical Path Method-CPM)

Critical Path Method (CPM) termasuk klasifikasi activity on arrow (AOA), sehingga dalam beberapa literature CPM kerap juga disebut dengan Arrow Diagram Method (ADM).Dalam metode ini kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran ataupun segiempat yang mewakili dua peristiwa.Penulisan kejadian seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Simbol Kejadian

Sumber: Ervianto (2002)

Ekor anak panah merupakan awal dan ujungnya sebagai akhir kegiatan.Nama dan kurun waktu kegiatan berturut-turut ditulis di atas dan di bawah anak panah.Kejadian di awal dari anak panah disebut node “i”, sedangkan kejadian di akhir anak panah disebut node “j”.Untuk lebih jelasnya, penggambaran hubungan peristiwa dan kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Hubungan peristiwa dan kegiatan pada ADM

9 Dalam pembuatan teknik penjadwalan menggunakan ADM tersebut perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a. Inventarisasi semua kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan untuk suatu proyek.

b. Menentukan logika ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya serta urutan pelaksanaan kegiatan.

c. Berdasarkan kedua hal tersebut diatas (kegiatan dan hubungan ketergantungan) dapat dibuat diagram jaringannya.

d. Masukkan unsur waktu untuk tiap-tiap kegiatan pekerjaan pada jaringan diagram tersebut sehingga dapat diketahui jangka waktu proyek.

e. Tentukan lintasan kritis berdasarkan syarat-syarat yang ada.

Untuk lebih jelasnya penggunaan hubungan peristiwa dan kegiatan pada ADM dicontohkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Arrow Diagram Method

Sumber: Ervianto (2002)

2.2.2.2 Metode Preseden Diagram (Preceden Diagram Method-PDM)

Kegiatan dalam Precedence Diagram Method (PDM) digambarkan dengan lambang segi empat, karena letak kegiatan di bagian node sehingga sering disebut juga Activity On Node (AON). Kelebihan Precedence Diagram Method dibandingkan dengan Arrow Diagram adalah (Ervianto,2002):

a. Tidak diperlukan kegiatan fiktif/dummy sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana.

10 b. Hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuattanpa menambah

jumlah kegiatan.

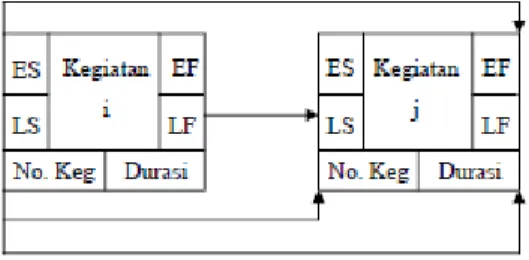

Kegiatan dalam precedence diagram method diwakili oleh sebuah lambang yang mudah diidentifikasi, misalnya:

Gambar 2.4 Alternatif 1, lambang kegiatan

Sumber: Ervianto (2002)

Gambar 2.5 Alternatif 2, lambang kegiatan

Sumber: Ervianto (2002)

dimana,

- ES : earliest start time atau waktu mulai paling awal. Bila waktu kegiatan dinyatakan atau berlangsung dalam hari, maka waktu ini adalah hari paling awal kegiatan dimulai.

- EF : earliest finish time atau waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan terdahulu merupakan ES kegiatan berikutnya.

- LS : latest allowable start time atau waktu paling akhir kegiatan boleh mulai, yaitu waktu paling akhir kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan.

11 - LF : latest allowable finish time atau waktu paling akhir kegiatan boleh selesai

tanpa memperlambat penyelesaian proyek.

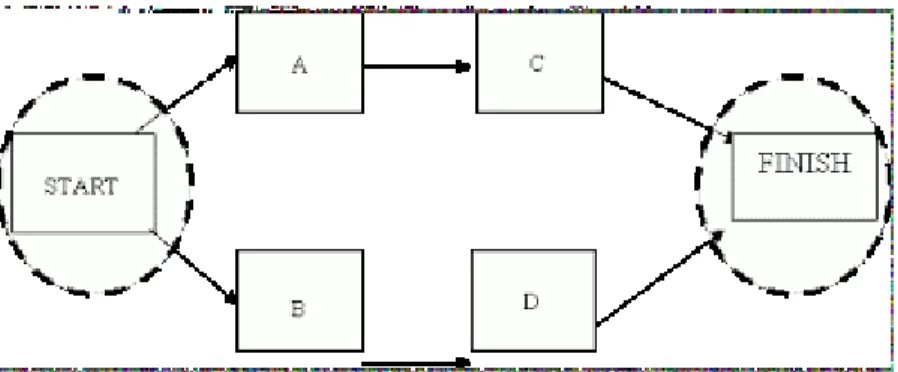

Hubungan antar kegiatan dalam metode ini digunakan sebuah garis penghubung, yang dapat dimulai dari kegiatan kiri ke kanan atau dari kegiatan atas ke bawah, tetapi tidak pernah dijumpai akhir dari garis penghubung ini di kiri sebuah kegiatan.Jika kegiatan awal terdiri dari sejumlah kegiatan dan diakhiri sejumlah kegiatan pula, maka dapat ditambahkan kegiatan awal dan kegiatan akhir yang keduanya merupakan kegiatan fiktif/dummy, misalnya untuk kegiatan awal ditambahkan kegiatan START dan kegiatan akhir ditambahkan FINISH.

Gambar 2.6 kegiatan fiktif

Sumber: Ervianto (2002)

Hubungan antara kegiatan dalam jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Hubungan Finish To Start (FTS)

Jenis hubungan ini yang sering digunakan dalam Precedence Diagram Method. Dalam FTS, hubungan ini dapat dikondisikan menjadi tiga, yaitu:

- Finish To Start dengan lag = 0 - Finish To Start dengan lag positif - Finish To Start dengan lag negative

12 Gambar 2.7 HubunganFinish To Start

Sumber: Ervianto (2002)

2. Hubungan Start To Start(STS)

Jenis hubungan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: - Start To Start dengan lag = 0

- Start To Startdengan lag positif - Start To Startdengan lag negative

Gambar 2.8 HubunganStart To Start

Sumber: Ervianto (2002)

3. Hubungan Finish To Finish (FTF)

Jenis hubungan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: - Finish To Finish dengan lag = 0

- Finish To Finishdengan lag positif - Finish To Finishdengan lag negative

Gambar 2.9 HubunganFinish To Finish

13 4. Hubungan Start To Finish (STF)

Hubungan ini memberikan penjelasan antara selesainya kegiatan (j) dengan mulainya kegiatan terdahulu (i).Atau kegiatan (j) selesai setelah kegiatan (i) mulai.

Gambar 2.10 HubunganStart To Finish

Sumber: Ervianto (2002)

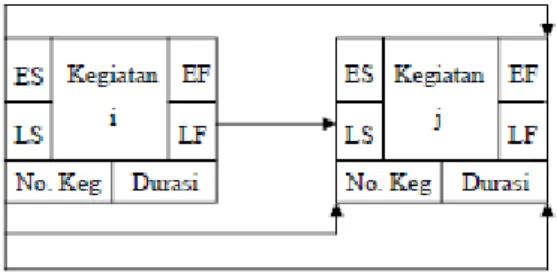

Untuk menentukan kegiatan yang bersifat kritis, dan kemudian menentukan jalur kritis, dapat dilakukan perhitungan ke depan (Forward Analysis) dan perhitungan ke belakang (Backward Analysis).

Perhitungan ke depan (Forward Analysis) dilakukan untuk mendapatkan besarnya ES dan EF. Sebagai kegiatan predecessor adalah kegiatan , sedangkan kegiatan yang dianalisis adalah J.

Gambar 2.11 Hubungan kegiatan I dan J

Sumber: Ervianto (2002)

Besarnya nilai ESj dan EFj dihitung sebagai berikut:

1. ESj = ESi + SSij atau ESj = EFi + Fsij (2.1) 2. EFj = ESi + SFij atau EFj = EFi + FFij atau ESj + Dj (2.2) Catatan:

a. Jika ada lebih dari satu anak panah yang masuk dalam suatu kegiatan, maka diambil nilai terbesar.

14 b. Jika tidak ada/diketahui FSij atau SSij dan kegiatan non spliteble, maka

ESj dihitung dengan cara sebagai berikut: ESj = EFj – Dj.

Perhitungan ke belakang (Backward Analysis) dilakukan untuk mendapatkan besarnya LS dan LF.Sebagai kegiatan successor adalah kegiatan J, sedangkan kegiatan yang dianalisis adalah I.

Gambar 2.12 Hubungan kegiatan I dan J

Sumber: Ervianto (2002)

Besarnya nilai LSj dan LFj dihitung sebagai berikut:

1. LFi = LFj + FFij atau LFI = LSj + FSij (2.3) 2. LSi = LSi + SSij atau LSj = EF + SFIJ atau LFi – Di (2.4) Catatan:

a. Jika ada lebih dari satu anak panah yang keluar dari suatu kegiatan, maka diambil nilai terkecil.

b. Jika tidak ada/diketahui FFij atau FSij dan kegiatan non splitable, maka LFj dihitung dengan cara: LFj = LSi +Di.

Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai berikut: 1. Earliest Start (ES) = Latest Start (LS)

2. Earliest Finish (EF) = Latest Finish (LF)

3. Latest Finish (LF) – Earliest Start (ES) = Durasi kegiatan 2.3 Sistematika Penyusunan Jaringan Kerja

Sistematika lengkap dari proses penyusunan jaringan kerja (Soeharto,1997) adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan atau memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek.

15 2. Menyusun kembali komponen-komponen tersebut pada butir satu, menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Urutan ini dapat berbentuk seri dan/atau pararel.

3. Memberikan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek.

4. Mengidentifikasi jalur kritis (critical path) dan floatpada jaringan kerja. Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek, yang bila terlambat akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Kegiatan yang berada pada jalur ini dinamakan kegiatan kritis. Sedangkan float tenggang waktu suatu kegiatan tertentu yang nonkritis dari suatu proyek.

5. Bila semua langkah-langkah di atas telah diselesaikan, dilanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya, yang meliputi kegiatan:

a. Menentukan kegiatan yang paling ekonomis untuk memilih berbagai alternatif jadwal dilihat dari segi biaya.

b. Meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya untuk meningkatkan efisiensi penelolaan proyek, dengan jalan sejauh mungkin mencegah naik turun yang terlalu tajam dalam waktu yang relatif singkat terhadap keperluan sumber daya, misalnya keperluan tenaga kerja.

Setelah tersusun rencana dan jadwal yang cukup realistis, kemudian dapat digunakan sebagai tolak ukur atau alat pembanding dalam kegiatan pengendalian pada tahap implementasi fisik.Pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan jadwal dengan hasil pelaksanaan nyata di lapangan.

2.4 Penjadwalan Dengan Komputer

Salah satu keunggulan alat bantu komputer adalah kemampuan mengolah data dalam jumlah besar dengan kemungkinan kesalahan yang kecil. Dengan demikian penyusunan jadwal dapat lebih cepat dan teliti.Setiap saat situasi proyek mengalami perubahan, komputer dapat melakukan perubahan tersebut dalam waktu singkat.

Program penjadwalan dengan menggunakan komputer salah satunya adalah Microsoft Project.Microsoft Project merupakan sistem perencanaan yang

16 dapat membantun dalam menyusun penjadwalan (scheduling) suatu proyek atau rangkaian pekerjaan. (Adi Kusrianto,2008)

Dalam penyusunan rencana sebuah proyek konstruksi, terlebih dahulu dimasukkan data-data kegiatan ke dalam lembaran kerja. Setelah lembar kerja diisi dengan data-data yang meliputi jenis kegiatan (task name), durasi kegiatan (duration), awal kegiatan (start) serta hubungan masing-masing kegiatan, Microsoft Project akan mengolah dan membuat diagram balok dan memperlihatkan lintasan kritis yang terjadi dari jadwal yang telah dibuat.

2.5 Biaya Proyek

Perkiraan biaya memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan suatu proyek. Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kegiatan proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian akan dihitung dalam nilai uang. Maka pengalaman dan ketelitian akan sangat penting dalam perhitungan penyusunan perkiraan biaya proyek (Soeharto, 1997).

Ada beberapa jenis biaya yang berhubungan dengan pembiayaan suatu proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).

2.5.1 Biaya Langsung (Direct Cost)

Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.Biaya langsung merupakan hasil perkalian antara volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Biaya-biaya yang merupakan unsur biaya langsungadalah :

1. Biaya bahan / material

Semua pekerja di rencanakan dipakai dari daerah sekitar proyek termasuk operator dan mekanik alat berat, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Bahan yang di perlukan sepanjang tersedia dan memenuhi syarat diambil dari daerah sekitar proyek. Biaya bahan atau material terdiri dari biaya pembelian material, biaya transportasi, biaya penyimpanan material dan kerugian akibat kehilangangan atau kerusakan material.

2. Biaya pekerja atau upah

Biaya pekerja atau upah adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggaji para pekerja yang melaksanakan proyek. Biaya pekerja dibedakan atas:

17 a. Upah harian

Upah harian yaitu upah yang dibayar per satuan waktu.Sementara untuk menentukan besarnya upah dipengaruhi oleh jenis keahlian pekerja, lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan dan lain-lain.

b. Upah borongan

Upah ini dibayar tergantung pada hasil negosiasi atau kesepakatan bersama antara kontraktor dengan pekerja atau kelompok kerja atas satu atau lebih item pekerjaan.Besarnnya upah ini tergantung dari besarnya volume pekerjaan yang dikerjakan.

c. Upah berdasarkan produktivitas

Besarnya upah ini tergantung banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pekerja dalam satuan waktu tertentu. .

2.5.2 Biaya Tak Langsung (Indirec Cost)

Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi dilapangan, tetapi biaya ini harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya tak langsung adalah sebagai berikut:

1. Biaya overhead

Biaya yang termasuk overhead adalah komponen biaya yang meliputi pengeluaran operasi perusahaan yang dibebankan kepada proyek (biaya menyewa kantor, biaya rekening listrik, air, telepon, biaya pemasaran, gaji karyawan) dan pengeluaran untuk pajak, asuransi, jaminan dan ijin-ijin usaha serta biaya rapat lapangan (site meeting).

2. Biaya tak terduga (contingence)

Biaya tak terduga adalah cadangan biaya dari suatu perkiraan biaya atau anggaran untuk dialokasikan pada butir-butir yang belum ditentukan, yang menurut pengalaman dan statistik menunjukkan selalu diperlukan. Pada umumnya biaya ini diperlukan antara 0,5%-5% dari biaya total proyek. Yang termasuk biaya tak terduga adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan

- Kealpaan pemborong dalam memasukkan beberapa pos pekerjaan. - Gambar yang kurang lengkap

18 b. Ketidakpastian yang subjektif

- Ketidakpastian yang subjektif timbul karena interprestasi yang subjektif terhadap bestek

- Ketidakpastian subjektif yang lainnya adalah fluktuasi harga material dan upah buruh yang tidak tepat diperkirakan.

c. Ketidakpastian yang objektif

Ketidakpastian yang objektif adalah ketidakpastian tentang perlu tidaknya suatu pekerjaan dilakukan atau tidak, dimana ketidakpastian itu ditentukan objek diluar kemampuan manusia.

d. Varian efisensi

Varian efisiensi adalah variansi efisiensi dari sumber-sumber daya, yaitu efisensi dari buruh, peralatan dan material.

3. Biaya peralatan

Biaya peralatan terdiri dari biaya pembelian peralatan, biaya sewa, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya operator, biaya mobilisasi, dan lain-lain yang terkait dengan peralatan

Pejumlahan dari biaya langsung dan biaya tak langsung ini merupakan biaya total yang digunakan selama pelaksanaan proyek. Besarnya biaya ini sangat tergantung oleh lamanya waktu pelaksanaan proyek .Keduanya berubah sesuai dengan kemajuan proyek.Meskipun tidak ada rumus tertentu, umumnya makin lama proyek berjalan makin tinggi komulatif biaya tak langsung yang diperlukan (Soeharto, 1999).

2.6 Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi.Peningkatan tingkat produktivitas berelasi terhadap waktu yang dibutuhkan, khusunya berasal dari pengurangan biaya yang dikonsumsi oleh pekerja bangunan (Ervianto, 2008).

Ervianto (2004), dalam bukunya Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi mengatakan bahwa produktivitas didefenisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Selain itu beliau juga mengungkapkan dalam jurnal yang berjudulPengukuran Produktivitas Kelompok Pekerja Bangunan Dalam Proyek

19 Konstruksi (2008), pengertian produktivitas tersebut biasanya dihubungkan dengan produktivitas pekerja dan dapat dijabarkan sebagai perbandingan antara hasil kerja dan jam kerja.

Jenis dan intensitas kegiatan proyek dapat berubah cepat sepanjang siklusnya sehingga penyedian jumlah tenaga kerja, jenis keterampilan dan keahlian harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang sedang berlangsung.Untuk itulah diperlukan suatu parameter yang sangat penting yaitu produktifitas tenaga kerja yang digunakan untuk mengukur efisiensi kerja. Menurut Soeharto (1997), definisi indeks produktifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Indeks Produktifitas =

Jumlah jam −orang yang sesungguhnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu jumlah −jam orang yang diperlu kan untuk menyelesaikan pekerjaan identik pada kondisi standar (2.5)

Kondisi standar adalah kondisi rata-rata dimana indeks produktifitas diberi angka = 1,0. Jika indeks produktifitas > 1,0 berarti produktifitas tenaga kerja kurang dari standar. Sebaliknya, jika indeks produktifitas < 1,0 berarti produktifitas tenaga kerja melebihi standar yang ditetapkan (Soeharto, 1997).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja di lapangan antara lain:

1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu.

Kondisi geografis lokasi proyek, iklim, cuaca, tempat penampungan tenaga kerja serta sarana bantu yang berupa peralatan konstruksi sangat berpengaruh terhadap produktifitas tenaga kerja.

2. Supervisi, perencanaan dan koordinasi.

Melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengaturan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja di lapangan, maka kualitas pengawas lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas secara menyeluruh.

3. Komposisi kelompok kerja.

Perbandingan jam-orang pengawas lapangan terhadap total jam-orang kelompok kerja yang dipimpinnya menunjukkan indikasi besarnya rentang pengendalian yang dimiliki.

20 4. Kerja lembur.

Walaupun bertujuan untuk mengejar sasaran jadwal, kerja lembur dapat berakibat pada menurunnya efisiensi kerja.

5. Pengalaman pekerja.

Seorang atau sekelompok tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang identik secara berulang-ulang diharapkan dapat menaikkan tingkat produktivitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Semakin lama seseorang bekerja pada satu jenis pekerjaan yang sama, maka keterampilannya akan semakin meningkat dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. Adanya peningkatan pengalaman kerja akan mengakibatkan frekuensi kesalahan berkurang, terjadi peningkatan kualitas metode kerja, penggunaan peralatan yang lebih baik, produk yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya dan tentunya lebih efektif dalam memanfaatkan waktu.

6. Ukuran besar proyek.

Semakin besar ukuran proyek, maka produktifitas pekerja akan cenderung menurun.

7. Kepadatan tenaga kerja.

Kepadatan tenaga kerja adalah jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Semakin tinggi jumlah pekerja per area atau semakin turunnya luas area per pekerja, maka kegiatan per area akan semakin sibuk, atau dengan kata lain kelancaran pekerjaan akan terganggu dan mengakibatkan penurunan produktifitas.

2.7 Mempersingkat Waktu Penyelesaian Proyek (Akselerasi / Crashing) Pemendekan sebuah aktivitas disebut crashing.Waktu terpendek yang mungkin dari aktivitas, yang secara realitas dapat diselesaikan disebut crash time. Biaya langsung untuk menyelesaikan sebuah aktivitas dalam crash-timenya disebut crash cost (Gray dan Larson, 2007).

Kegiatan dalam suatu proyek dapat dipercepat dengan berbagai cara (Ervianto, 2004), yaitu:

- Dengan mengadakan shif pekerjaan.

21 - Dengan menggunakan alat bantu yang lebih produktifitas.

- Menambah jumlah pekerja.

- Dengan menggunakan material yang dapat lebih cepat pemasangannya.

- Menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat.

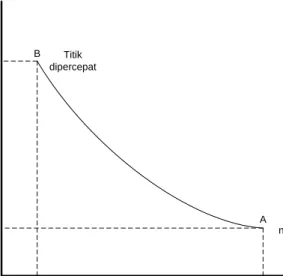

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan pada Gambar 2.13 . Pada Gambar 2.13 (kiri) titik A menunjukkan titik normal sedangkan titik B adalah titik dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik A dengan B disebut kurva waktu-biaya. Sedangkan pada Gambar 2.13 (kanan) merupakan grafik biaya – durasi proyek.

Gambar 2.13 Hubungan waktu – biaya normal dan dipersingkat untuk satu kegiatan (kiri), grafik biaya- durasi proyek (kanan)

Sumber : Gray dan Larson (2007)

Seperti yang terlihat dalam grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya langsung, biaya tak langsung, dan total biaya dalam suatu grafik dan terlihat bahwa biaya optimal didapat dengan mencari biaya proyek terkecil.

Penambahan biaya akan memberikan besaran perbedaan biaya akibat percepatan waktu sesuai dengan banyaknya waktu percepatan. Besarnya penambahan biaya per satuan waktu dinyatakan dengan cost slope (CS) yang dapat dihitung untuk tiap jenis kegiatan yang dipercepat. Rumus yang digunakan untuk menghitung cost slope adalah (Gray dan Larson,2007):

Tn Tc

Cn Cc Slope Cost (2.6)dimana, Cc = Biaya dipercepat Cn = Biaya normal Tn = Waktu normal Tc = Waktu dipercepat

22 2.8 Pelaksanaan Penambahan Tenaga Kerja

Ketepatan waktu menyelesaikan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang dilibatkan. Secara teoritis, keperluan rata-rata jumlah tenaga kerja dapat dihitung dari total lingkup kerja proyek yang dinyatakan dalam jam-orang atau bulan-orang (man-month) dibagi dengan kurun waktu pelaksanaan. Untuk merencanakan tenaga proyek yang realistis perlu diperhatikan bermacam-macam faktor, diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas tenaga kerja 2. Tenaga kerja periode puncak 3. Jumlah tenaga kerja kantor pusat

4. Perkiraan jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan

5. Meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah gejolak (fluctuation) yang tajam.

Besarnya penambahan tenaga kerja yang diperlukan dapat dihitung dengan rangkaian rumus sebagai berikut:

a. Produktivitas grup pekerja

normal durasi pekerjaan volume = (2.7)

b. Jumlah tenaga kerja

= koefisien analisa x produktifitas grup pekerja (2.8) c. Konversi tenaga kerja ke pekerja

pekerja jumlah x kerja tenaga koefisien pekerja koefisien = (2.9)

d. Penambahan tenaga kerja

nambahan pek.set.pe jumlah x kerja tenaga koefisien pekerja koefisien = (2.10) e. Produktivitas perhari/pekerja penambahan setelah pekerja jumlah pekerja grup tas produktivi = (2.11)

f. Produktivitas per hari setelah penambahan

23 g. Jumlah penambahan tenaga kerja

Koefisien analisa x prod.grup pekerja set.penambahan (2.13) h. Perhitungan Crash Duration

penambahan setelah pekerja prod.grup pekerjaan volume = (2.14) i. Crash cost

= normal ongkos pekerja perhari + biaya penembahan tenaga kerja

perhari (2.15) j. Cost Slope duration crash -duration normal cost normal -cost crash = (2.16)

2.9 Menghitung Biaya Percepatan dengan Least Cost Analysis

Least Cost Analysis dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan percepatan waktu dan suatu proyek untuk mendapatkan total biaya percepatan yang minimal (Soeharto,1999). Pada prinsipnya teori Least Cost Analysis dipakai untuk menentukan kondisi optimal biaya dan waktu dalam proses pelaksanaan suatu proyek dimana proses tersebut menuntut untuk dilakukannya percepatan terhadap proyek itu. Dalam kondisi normal (tidak perlu percepatan), proyek akan mempunyai waktu maksimum dan biaya yang minimum, sedangkan pada kondisi dibutuhkan percepatan durasi pelaksanaan maka akan diperoleh waktu minimum dengan biaya yang maksimum yang dapat diterima.

Untuk mempercepat durasi proyek, maka yang harus dipercepat adalah kegiatan-kegiatan yang ada pada lintasan kritis. Percepatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menambah tenaga kerja, melakukan kerja lembur, menambah peralatan, merubah metoda pelaksanaan dan lain-lain. Dengan melakukan percepatan durasi kegiatan maka akan mengakibatkan tambahan bi aya, sebagai contoh adalah bila ingin mempercepat tercapainya karakteristik kuat tekan beton yang disarankan dengan menggunakan bahan additive beton, maka kuat tekan

24 beton yang disarankan dapat dicapai dalam waktu 14 hari yang biasanya dalam waktu 28 hari. Tambahan biaya akan terjadi untuk penggunaan additive, penambahan tenaga kerja, penambahan alat dan sebagainya.

Untuk menganalisa lebih lanjut huhungan antara waktu dan biaya suatu kegiatan, dipakai definisi berikut :

a. Kurun waktu normal (Normal Time)

Merupakan kurun waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sampai selesai, dengan cara yang efisien tetapi diluar pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha-usaha khusus lainnya, seperti menyewa peralatan yang lebih canggih.

b. Kurun waktu dipercepat (Crash Time)

Merupakan waktu tercepat untuk menyelesaikan kegiatan yang secara teknis masih mungkin dilakukan. Dalam hal ini dianggap sumber daya bukan merupakan hambatan.

c. Biaya normal(Normal Cost)

Merupakan biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal.

b. Biaya untuk waktu dipercepat (Crash Cost)

Merupakan jumlah biaya langsung untuk menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu yang sudah dipercepat.

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan dalam seperti pada grafik di Gambar 2.8 di bawah ini. Titik A menunjukkan titik normal, sedangkan B adalah titik dipersingkat, Garis yang menghubungkan titik A dengan B disebut kurva waktu biaya.

25 Waktu Normal Waktu dipercepat Biaya Normal Biaya untuk waktu dipercepat Biaya Waktu B A Titik dipercepat Titik normal

Penambahan biaya akan memberikan besaran perbedaan biaya akibat percepatan waktu sesuai dengan banyaknya waktu percepatan. Besarnya penambahan biaya per satuan waktu dinyatakan dengan Cost Slope (CS) yang dapat dihitung untuk tiap jenis kegiatan yang dipercepat.

Rumus yang dipakai untuk menghitung Cost Slope (CS) adalah : (2.16)

Keterangan : Cc = crash cost (biaya dipercepat) Cn = normal cost (biaya normal) Tn = normal time (waktu normal) Tc = crash time (waktu dipercepat)

Gambar 2.14 Hubungan waktu-biaya normal dan dipercepat untuk satu kegiatan

Sumber: Soeharto (1999) CS = Tc Tn Cn Cc

26 Seiring dengan berkurangnya waktu pelaksaan karena percepatan maka biaya overhead dan biaya lain yang besarnya tergantung waktu akan menjadi lebih kecil. Komponen bia ya ini sering disebut biaya tidak langsung.