Strategi Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi

Implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi Tahun 2003 – 2007

Forest Management Strategy on the Autonomy District Era:

Implementation Study of the 2003 – 2007 PHBM Programme in

Ngawi Regency

Teguh Yuwono1) Hasanu Simon2)

Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

Telp/Fax : (0274) 545640 Abstract

This research was aimed to get some information about the cooperation model, interaction form, and stakeholder participation involved in the PHBM programme. Besides, the study was intended to evaluate the implementation of PHBM programme in Ngawi Regency conducted in 5 years. The research was performed in Ngawi Regency, East Java, on the consideration that it is a multi-stakeholder forest programme area. Questionaires and interviews were used to collect primary data, and secondary data were obtained from the PHBM programme progress report delivered by Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perum Perhutani, and other sources conducting the PHBM programme. The data leading to the expected information concerning the PHBM programme in terms of its cooperation model, interaction form, and stakeholder participation were analyzed using stakeholder analysis, and transformation conflict analysis, while those heading to the evaluation were analyzed using gap analysis.The research findings indicated that the approach of the PHBM programme implementation in Ngawi Regency is a synergy of forest engineering and social engineering. The role of the Ngawi Regency’s Government is as the facilitator, regulator, and to give financial assistance. The role of Perhutani, on the other hand, is to lead together with LMDH/MPSDH the forest engineering activities. NGOs work as facilitators and mediators in the community empowering process.Except for the success of the LMDH formation, many obstacles are facing the five-year PHBM programme in Ngawi Regency: a). Perhutani officials are not fully committed to implementing the programme in that they work half-heartedly; b). Functional displacement of the forest land into cane agribusiness land; and c). LMDHs/MPSDHs are not well organized, in terms of their organizational, capital, and legal aspects.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui model kerjasama, bentuk interaksi dan peran para pihak dalam program PHBM, dan mengevaluasi dinamika 5 tahun implementasi PHBM. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan pertimbangan wilayah ini merupakan salah satu lokasi implementasi PHBM yang melibatkan banyak pihak. Data primer diperoleh melalui pengisian wawancara, dan survey lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kemajuan PHBM Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Perum Perhutani. Analisis data untuk memetakan ragam keterlibatan para pihak dan dinamika konflik menggunakan metode

analisis stakeholders, dan analisis transformasi konflik. Sedangkan untuk mengevaluasi kemajuan PHBM menggunakan metode gap analisis dengan membandingkan realita lapangan dengan acuan landasan legal formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHBM Ngawi menggunakan sinergi antara rekayasa teknik kehutanan dan rekayasa sosial. Peran Pemerintah Kabupaten dalam implementasi PHBM sebagai fasilitator, dan membantu pembiayaan kegiatan. Perum Perhutani

berperan sebagai ujung tombak implementasi teknik kehutanan. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai fasilitator pemberdayaan LMDH/MPSDH. Di luar keberhasilan pembentukan LMDH/MPSDH, dijumpai beberapa kendala penghambat PHBM, yaitu: a). Petugas Perhutani belum sepenuhnya mengimplementasikan program PHBM di wilayah kerjanya; b). Adanya alih peruntukan kawasan hutan menjadi areal budidaya tebu; dan c). Belum tertatanya kelembagaan LMDH/MPSDH dari aspek organisasi, permodalan, dan kemandirian hukum.

Key word: PHBM, Otonomi Daerah, Ngawi

*Alamat korespondensi: Telp/Fax : (0274) 545640, e-mail: tyuwono@ugm.ac.id;

luthfihanif75@yahoo.com

I.

PENDAHULUAN

Pasca kerusakan hutan tanaman jati di Jawa karena penjarahan hutan tahun 1998 dan seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, paradigma pengelolaan hutan tanaman di Jawa mengalami pergeseran. Pengelolaan hutan tanaman di Jawa yang selama ini dikuasai negara melalui BUMN Perum Perhutani berubah dengan penerapan strategi Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat yang dikenal dengan istilah PHBM. Sistem pengelolaan hutan yang mengikutsertakan masyarakat ini lahir sejak tahun 2001 dengan terbitnya SK No 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Harapan besar yang dicanangkan dengan PHBM adalah hutan aman dan lestari, dan di sisi lain hutan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan.

Dalam implementasi program PHBM yang selama ini diterapkan Perum Perhutani, pola kerjasama yang lazim diterapkan adalah kerjasama pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Perum Perhutani, 2001). Bahkan kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH) yang terbentuk di desa-desa hutan sebagian besar diinisiasi dan dibentuk oleh petugas Perum Perhutani di lapangan. Belum banyak dijumpai bentuk-bentuk keterlibatan pihak lain dalam implementasi program PHBM. Di dalam pendampingan petani hutan pada program PHBM Perum Perhutani umumnya menggunakan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang diambil dari Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), itupun dengan jumlah yang terbatas. Sampai dengan tahun 2005, bentuk-bentuk pola implementasi PHBM yang melibatkan peran serta banyak pihak masih sulit diketemukan di wilayah kelola Perum Perhutani. Beberapa contoh pengelolaan hutan kolaboratif yang diterapkan dalam PHBM baru dijumpai di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Ngawi. (Wiyono, 2006).

Untuk kasus implementasi program PHBM di wilayah Kabupaten Ngawi, selain masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani, pihak-pihak yang terlibat dalam program PHBM adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran serta dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam program PHBM bahkan cukup signifikan dan memegang peranan penting dalam menyukseskan implementasi program PHBM. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung program PHBM jarang ditemui di era otonomi daerah. Pada saat banyak kabupaten lain yang menuntut pengambil alihan pengelola hutan dari Perum Perhutani, seperti rencana akuisisi aset Perhutani yang sempat ramai di Kabupaten Wonosobo pada tahun 1998 – 2000, Pemerintah Kabupaten Ngawi bersikap sebaliknya, yaitu tidak akan mengakuisisi asset-asset hutan milik Perum Perhutani (Dishutbun Ngawi, 2003b). Menyikapi model kerjasama multipihak dalam implementasi program PHBM di wilayah Kabupaten Ngawi yang belum banyak dijumpai di kabupaten-kabupaten lain yang juga menerapkan PHBM menjadi salath satu pendorong dilakukannya penelitian untuk mengetahui model pengelolaan hutan multipihak di wilayah Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, dengan pendekatan perspektif teori transformasi konflik (Fisher, 2001) dan analisis stakeholders (Best, 2007) maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a). Mengetahui model kerjasama, bentuk interaksi dan peran para pihak dalam program PHBM di Kabupaten Ngawi, dan b).

Mengevaluasi dinamika 5 tahun implementasi program PHBM di Kabupaten Ngawi. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a). Memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah tentang model pembagian kewenangan dalam pengelolaan hutan antara Perum Perhutani sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah; dan b). Memberi wawasan/masukan kepada para praktisi kehutanan khususnya Perum Perhutani, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat tentang model strategi pengelolaan hutan yang sesuai dengan karakteristik biofisik, sumber daya hutan dan sosial di wilayah masing-masing.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Pengelolaan HutanBerbagai dampak negatif pengelolaan hutan yang sentralistik sebagaimana telah dijelaskan di atas, menyadarkan para stakeholders kehutanan akan pentingnya desentralisasi pengelolaan hutan. Harapan akan adanya desentralisasi di bidang kehutanan tersebut pada akhirnya mendapatkan titik terang setelah tumbangnya rejim Orde Baru dan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Indikasi akan adanya desentralisasi dalam pengelolaan hutan ini tercermin pada beberapa pasal berikut ini: (1) Pasal 10 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pasal 66 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangan

kepada Pemerintah Daerah; (3) PP No. 25 tahun 2000 disebutkan beberapa kewenangan Pemerintah Propinsi dalam bidang kehutanan.

Menurut Awang (2000), desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan ibarat ‘pedang bermata dua’ karena dapat dipandang sebagai peluang sekaligus sebagai tantangan. Dengan adanya desentralisasi ini berpeluang akan ada konfigurasi baru dalam bidang kehutanan yang mencakup beberapa permasalahan berikut, yaitu: (1) Pergeseran paradigma pembangunan dari paradigma pertumbuhan ekonomi menuju paradigma ekonomi kerakyatan, konsekuensinya harus ada perubahan pandangan terhadap fungsi hutan yang semula hanya dianggap sebagai salah satu engine of growth menjadi hutan sebagai medium of social justice dan income distribution; (2) Berakhirnya hegemoni penguasa dan birokrasi atas civil society sehingga menciptakan balanced polity yang lebih demokratis dan lebih efektif dalam memainkan peran kontrol sosialnya; (3) Berawalnya proses empowering pemerintah daerah vis a vis pemerintah pusat dalam bentuk otonomi dan desentralisasi urusan kehutanan dengan implementasinya pada sistem resource sharing dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; dan (4) Diakuinya hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan (Tjokrowinoto, 1999).

Agak sedikit berbeda dengan pendapat Tjokrowinoto (1999) di atas, Warsito (1999) mengidentifikasi ada 3 faktor yang membuat desentraliasi pengelolaan hutan menjadi penting, yaitu: (1) Adanya keadilan pembagian pendapatan. Dengan adanya desentraliasi pengelolaan hutan akan terjadi pembagian pendapatan yang adil, sehingga tidak dikenal lagi adanya daerah yang kaya akan sumber daya hutan tetapi masyarakatnya jatuh miskin; (2) Adanya distribusi tanggung jawab. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan hutan akan terjadi pembagian tugas yang disertai dengan pembagian beban tanggung jawab dan mutu pengelolaannya; (3) Adanya keragaman teknik pengelolaan. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan hutan, dimungkinkan diterapkannya sistem pengelolaan hutan

yang sesuai dengan kondisi setempat (local specific), sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat terjaga.

Cooperative Forest Management

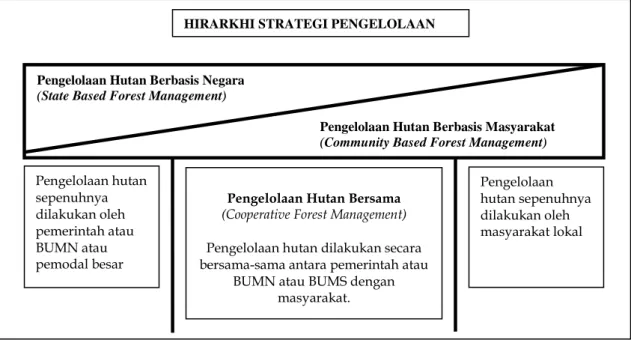

Berdasarkan stakeholders utama yang terlibat, strategi pengelolaan hutan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) state based forest managent (SBFM); (2) cooperative forest management (CFM); (3) community based forest management (CBFM) (Pomeroy, 1999 dalam Wiyono, 2006). SBFM merupakan strategi pengelolaan hutan yang sepenuhnya dilakukan oleh negara, keterlibatan masyarakat hanya sebatas sebagai buruh atau tenaga kerja. CFM merupakan strategi pengelolaan hutan yang dilakukan bersama-sama antara negara, dalam hal ini pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta yang ditunjuk pemerintah dengan masyarakat melalui mekanisme kerjasama kemitraan. Sementara CBFM merupakan strategi pengelolaan hutan yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat. Berikut ini akan digambarkan secara skematis tentang hirarki strategi pengelolaan hutan tersebut.

Gambar 1. Hirarki Strategi Pengelolaan Hutan (Sumber: Pomeroy, 1999 dalam Wiyono, 2006) Pengelolaan Hutan Berbasis Negara

(State Based Forest Management)

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management) Pengelolaan hutan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah atau BUMN atau pemodal besar

Pengelolaan Hutan Bersama

(Cooperative Forest Management) Pengelolaan hutan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah atau

BUMN atau BUMS dengan masyarakat.

Pengelolaan hutan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lokal HIRARKHI STRATEGI PENGELOLAAN

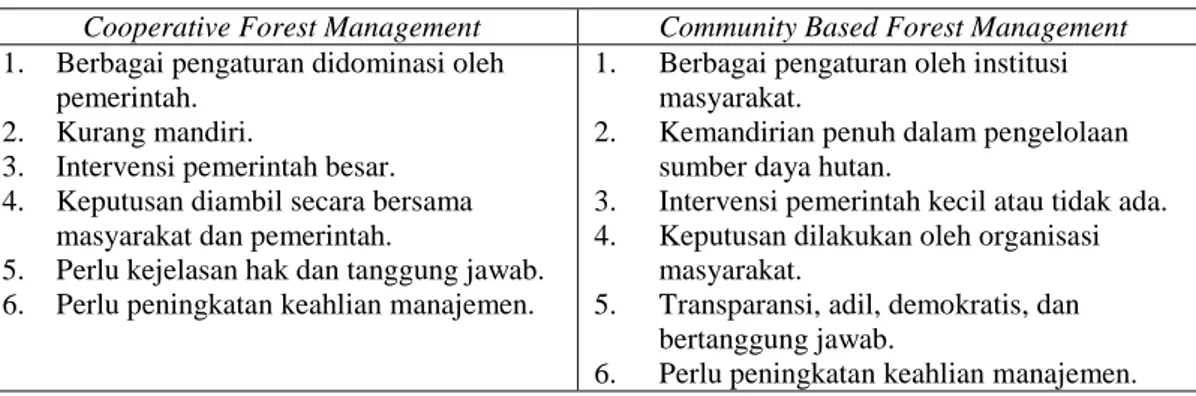

CFM dan CBFM merupakan varian dari strategi social forestri. Namun demikian, di antara kedua strategi tersebut terdapat perbedaan mendasar. Menurut Awang (2005, 163), perbedaan mendasar antara CFM dengan CBFM berakar pada pemaknaan yang berbeda antara kata ”bersama” dengan ”berbasis”. Pada CFM posisi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam pengelolaan hutan dan keberadaanya sejajar dengan

stakeholders lain. Sementara itu, pada CBFM posisi masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Berikut ini disajikan perbedaan mendasar antara CFM dengan CBFM.

Tabel 1. Perbedaan Strategi Pengelolaan Hutan CFM dengan CBFM

Cooperative Forest Management Community Based Forest Management

1. Berbagai pengaturan didominasi oleh pemerintah.

2. Kurang mandiri.

3. Intervensi pemerintah besar. 4. Keputusan diambil secara bersama

masyarakat dan pemerintah.

5. Perlu kejelasan hak dan tanggung jawab. 6. Perlu peningkatan keahlian manajemen.

1. Berbagai pengaturan oleh institusi masyarakat.

2. Kemandirian penuh dalam pengelolaan sumber daya hutan.

3. Intervensi pemerintah kecil atau tidak ada. 4. Keputusan dilakukan oleh organisasi

masyarakat.

5. Transparansi, adil, demokratis, dan bertanggung jawab.

6. Perlu peningkatan keahlian manajemen.

Sumber: Awang, 2005

Jiwa dan Prinsip Dasar PHBM

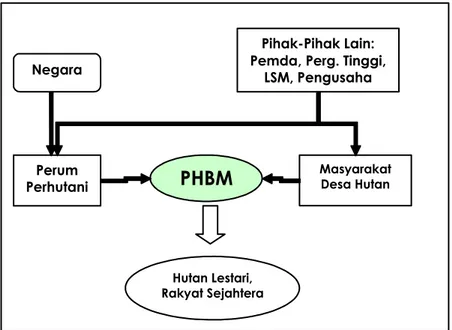

Menurut SK 136/Kpts/Dir/2001, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan, atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Amanat utama yang terkandung dalam kegiatan PHBM, sesuai pasal 8 SK 136/2001 adalah kegiatan PHBM dijiwai oleh semangat berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan

dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Secara skematis program PHBM dalam pengelolaan hutan di Jawa sebagai berikut:

PHBM

Pihak-Pihak Lain: Pemda, Perg. Tinggi,

LSM, Pengusaha Masyarakat Desa Hutan Perum Perhutani Negara Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera

Gambar 2. Skema Hubungan Para Pihak dalam Program PHBM

Setelah 6 (enam) tahun program PHBM dilaksanakan, dari hasil evaluasi Perum Perhutani dan masukan beberapa pihak ditemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi PHBM antara lain: sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan

stakeholders belum maksimal; kegiatan PHBM masih berbasis pada kegiatan kehutanan; pelaksanaan bagi hasil yang merupakan ciri PHBM belum dilaksanakan secara merata; implementasi PHBM masih kurang fleksibel; perilaku petugas Perhutani belum sebagai fasilitator; dan kebutuhan dasar MDH berupa pangan, papan, dan energi dan pendampingan belum terprogram dengan baik. Mendasar hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2007 program PHBM disempurnakan menjadi program PHBM Plus melalui (Perum Perhutani, 2007).

III.

METODE PENELITIAN

Lokasi & Waktu PenelitianPenelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan Kabupaten Ngawi merupakan salah satu lokasi implementasi PHBM multipihak yang bukan hanya melibatkan pihak Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan, tetapi juga melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Waktu penelitian selama 12 (dua belas) bulan, antara bulan April 2007 sampai dengan Maret 2008.

Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dikelompokkan berdasarkan jenis data yang diperlukan dan tujuan yang dicapai.

- Data Primer; meliputi: perkembangan implementasi program PHBM di Kabupaten Ngawi, peran dan hubungan interaksi para pihak dalam implementasi program PHBM, dan dinamika konflik dalam implementasi program PHBM Kabupaten Ngawi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus LMDH/MPSDH, petugas Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ngawi, dan pendamping lapangan PHBM. Untuk memperdalam analisis, dilakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa key person. Mengingat sejak tahun 2003 – 2007, penulis terlibat sebagai Koordinator Pendamping Program PHBM Kabupaten Ngawi, maka responden dalam penelitian ini meliputi jajaran petugas Perhutani level Adm/KKPH s.d. Mandor, pengurus LMDH/MPSDH, jajaran pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan para pendamping lapangan PHBM.

- Data Sekunder; meliputi: gambaran umum wilayah Kabupaten Ngawi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sebaran kelas hutan di Kabupaten Ngawi, dan

laporan kemajuan kegiatan PHBM wilayah Kabupaten Ngawi, baik kegiatan teknis kehutanan maupun kegiatan non teknis kehutanan. Data sekunder tersebut diperoleh dari data monografi desa/kecamatan, laporan dinas-dinas terkait, data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi dalam Angka, laporan PHBM dari Perum Perhutani dan sumber-sumber lain.

Metode Analisis Data

Metode dasar yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2003), metode deskriptif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Data primer berupa hasil kuisioner, wawancara dengan para pihak yang terkait, dan survey lapangan digabung dengan data sekunder berupa laporan-laporan pelaksanaan program PHBM dan data-data pendukung lain kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai untuk menjawab beberapa tujuan penelitian yang telah digariskan. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, beberapa data ditampilkan dalam bentuk tabel. Metode analisis yang dipergunakan untuk memetakan para pihak yang terlibat dan perannya dalam implementasi program PHBM di Kabupaten Ngawi adalah metode

analisis stakeholders. Menurut Best (2007), yang dimaksud dengan analisis stakeholders

adalah suatu pendekatan untuk mengetahui ragam para pihak yang memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan, dan mengetahui karakteristik masing-masing pihak yang akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada suatu sistem. Untuk mengetahui dinamika konflik antar pihak selama implementasi PHBM didekati dengan analisis transformasi konflik. Menurut Fisher (2001) selain mengidentifikasi ragam konliks,

analisis transformasi konflik juga berfungsi untuk merubah konflik yang bersifat negatif menjadi kekuatan sosial yang positif. Sedangkan untuk mengevaluasi implementasi PHBM dilakukan dengan kesesuaian tahapan pelaksanaan di lapangan dibandingkan dengan acuan keputusan Perum Perhutani tentang PHBM yang berlaku baik SK 136/Kpts/Dir/2001 dan SK 268/Kpts/Dir/2007 ditinjau dari pencapaian kemajuan program, kendala-kendala yang muncul di lapangan, serta penerimaan dan partisipasi para pihak yang terlibat dalam program tersebut.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang PHBM di Kabupaten Ngawi

Sejarah lahirnya PHBM di Ngawi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dan dukungan Pemerintah kabupaten Ngawi. Semenjak tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Ngawi aktif mendorong pengelolaan hutan yang lestari dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam implementasi program PHBM di satu sisi dipengaruhi oleh dampak dan penderitaan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Ngawi pasca penjarahan hutan tahun 1998-an. Setelah penjarahan hutan yang meluluh lantakkan ribuan hektar hutan di Kabupaten Ngawi, terjadi peningkatan frekuensi bencana alam, baik itu berupa angin ribut/puting beliung, tanah longsor, maupun banjir. Bencana alam tersebut mengakibatkan kerugian harta benda yang tidak kecil jumlahnya, bahkan dibeberapa lokasi bencana alam tersebut merenggut korban jiwa.

Di luar dampak bencana alam pasca penjarahan hutan, Pemerintah Kabupaten Ngawi berkepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan program PHBM di wilayah Ngawi. Di samping keberadaan hutan negara seluas 45.428,6 hektar di wilayah Kabupaten Ngawi (35% dari luas wilayah Ngawi), sebanyak 95 desa dari total 217 desa

di Kabupaten Ngawi merupakan desa sekitar hutan. Mengingat letaknya yang berdekatan dengan kawasan hutan negara, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengharapkan program PHBM dapat menjadi pintu bagi masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dan diberdayakan dalam menggarap potensi sumberdaya hutan yang tersedia, tidak hanya sebatas sebagai penonton dan obyek dalam pengelolaan hutan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 dimana seiring dengan era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi harus terlibat aktif dalam pengelolaan hutan negara (Kanlitbangda Ngawi, 2002).

Strategi Pengelolaan Hutan di Kabupaten Ngawi

Pada era otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 1999, meskipun kabupaten lain seperti Wonosobo memahami otonomi dan desentralisasi dalam pengelolaan hutan dengan cara mengambil alih kewenangan Perum Perhutani di wilayah Kabupaten Wonosobo dan akan digantikan perannya oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Ngawi lebih memilih skema CFM (Cooperative Forest Management) sebagai strategi pengelolaan hutan di daerahnya. Selain dengan pertimbangan sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Kabupaten Ngawi tidak memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan hutan negara di Kabupaten Ngawi apabila melakukan akuisisi asset Perhutani, menurut Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan penerapan strategi kemitraan ini semua stakeholders kehutanan di Kabupaten Ngawi akan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dan saling bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Pada strategi CFM tidak ada salah satu atau beberapa

stakeholders yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Kewenangan pengelolaan hutan di Kabupaten Ngawi masih dipegang oleh Perum Perhutani sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003, sedangkan kepentingan Pemerintah

Kabupaten Ngawi dalam pengelolaan hutan adalah terjaminnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (Yuwono dkk., 2008)).

Alasan Pemerintah Kabupaten Ngawi lebih memilih pendekatan CFM dibandingkan akuisisi pengelolaan hutan adalah: a). Dari sisi teknis Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan baik ilmu maupun SDM yang cukup untuk dapat mengelola hutan tersebut dengan baik; b). Dari aspek sosial juga dapat menimbulkan potensi kerawanan, dan c). Dari aspek ekonomis pengelolaan hutan tidak akan menguntungkan kalau dikelola secara kurang profesional. Sehingga hutan harus dikelola oleh instansi yang profesional yaitu Perum Perhutani dengan syarat harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi. Strategi ini kemudian dijabarkan melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ngawi implementasi PHBM secara multipihak (Dishutbun Ngawi, 2003b).

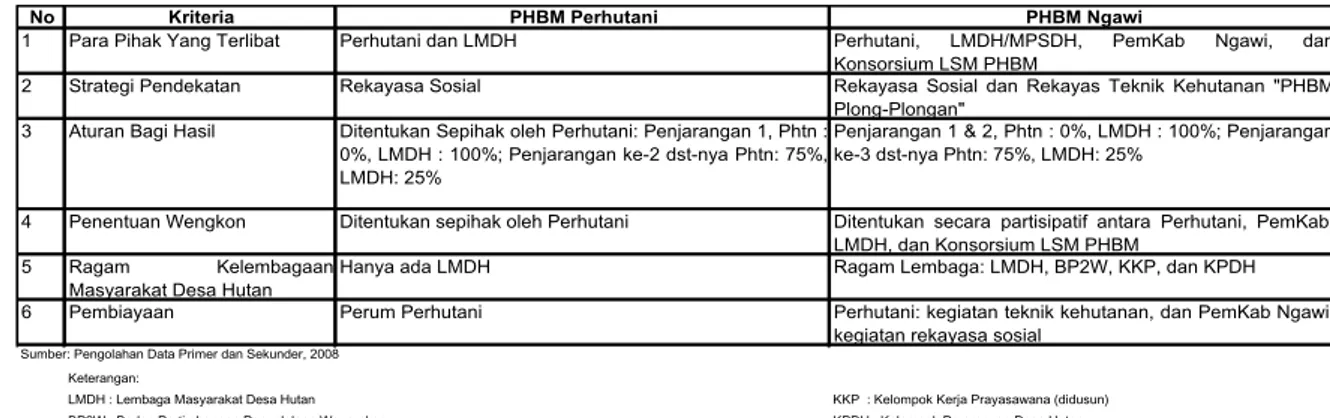

Aplikasi strategi CFM di Kabupaten Ngawi yang ditunjukkan dalam pelaksanaan program PHBM yang melibatkan kerja sama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Perum Perhutani di 3 KPH yaitu KPH Ngawi, KPH Saradan, dan KPH Lawu Ds., LMDH/MPSDH, dan Konsorsium LSM PHBM Ngawi. Di samping itu model kelola hutan CFM di Ngawi tidak sama persis dengan program PHBM yang diterapkan oleh Direksi Perum Perhutani melalui SK 136/Kpts/Dir/2001 tentang PHBM, SK 001/Kpts/Dir/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu, dan SK 268/Kpts/Dir/2007 tentang PHBM Plus. Perbedaan strategi PHBM Kabupaten Ngawi dan PHBM versi Perum Perhutani secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan PHBM Kabupaten Ngawi vs PHBM versi Perum Perhutani

No Kriteria PHBM Perhutani PHBM Ngawi

1 Para Pihak Yang Terlibat Perhutani dan LMDH Perhutani, LMDH/MPSDH, PemKab Ngawi, dan

Konsorsium LSM PHBM

2 Strategi Pendekatan Rekayasa Sosial Rekayasa Sosial dan Rekayas Teknik Kehutanan "PHBM

Plong-Plongan" 3 Aturan Bagi Hasil Ditentukan Sepihak oleh Perhutani: Penjarangan 1, Phtn :

0%, LMDH : 100%; Penjarangan ke-2 dst-nya Phtn: 75%, LMDH: 25%

Penjarangan 1 & 2, Phtn : 0%, LMDH : 100%; Penjarangan ke-3 dst-nya Phtn: 75%, LMDH: 25%

4 Penentuan Wengkon Ditentukan sepihak oleh Perhutani Ditentukan secara partisipatif antara Perhutani, PemKab, LMDH, dan Konsorsium LSM PHBM

5 Ragam Kelembagaan

Masyarakat Desa Hutan

Hanya ada LMDH Ragam Lembaga: LMDH, BP2W, KKP, dan KPDH

6 Pembiayaan Perum Perhutani Perhutani: kegiatan teknik kehutanan, dan PemKab Ngawi:

kegiatan rekayasa sosial

Keterangan:

LMDH : Lembaga Masyarakat Desa Hutan KKP : Kelompok Kerja Prayasawana (didusun)

BP2W : Badan Pertimbangan Pengelolaan Wanareksa KPDH : Kelompok Perempuan Desa Hutan

Sumber: Pengolahan Data Primer dan Sekunder, 2008

Peran Para Pihak dalam Implementasi PHBM Ngawi a. Pemerintah Kabupaten Ngawi

Sejalan dengan prioritas pembangunan di bidang kehutanan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2005-2009 bahkan ditegaskan bahwa program PHBM merupakan salah satu program prioritas di kabupaten Ngawi. Hal ini jelas termaktub dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Ngawi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Ngawi yang unggul di bidang agraris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana agamis”. Mengacu pada visi dan misi tersebut,

maka pembangunan kabupaten Ngawi dititikberatkan pada pemberdayaan sektor agraris baik pertanian di luar kawasan hutan maupun pembangunan pertanian dalam kawasan hutan (Anonimous, 2004).

Bentuk komitment Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung program PHBM tersebut tidak hanya dinyatakan dalam statement politik akan tetapi diwujudkan dalam dukungan nyata di lapangan. Semenjak tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Ngawi terlibat aktif mengawal perjalanan program PHBM, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan monitoring dan evaluasi. Sejak tahun 2003 sebagaimana

beberapa pemerintah kabupaten lain seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga mengucurkan dana APBD untuk mendukung implementasi program PHBM khususnya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan (Dishutbun Ngawi, 2007).

Sesuai dengan filosofi dalam PHBM Ngawi, dimana PHBM Ngawi merupakan sinergi antara kegiatan rekayasa teknik kehutanan dan rekayasa social, maka peran para pihak yang terlibat dalam implementasi PHBM dibedakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai institusi yang membawahi administratif desa-desa sekitar hutan terlibat aktif dalam kegiatan rekayasa sosial. Peran dan dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengawal dan memfasilitasi implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi adalah:

1. Bersama-sama dengan Perum Perhutani dan LSM mendorong dan mengawal pelaksanaan program PHBM.

2. Membiayai kegiatan rekayasa sosial dalam program PHBM melalui pendampingan secara intensif kepada masyarakat desa hutan dalam pembentukan desa pangkuan hutan, dan pemantapan kelembagaan LMDH dengan melibatkan pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sampai tahun 2007 dana APBD yang dikucurkan untuk pendampingan masyarakat sekitar hutan sudah mencapai Rp. 1,88 Milyar, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Dana APBD Kabupaten Ngawi untuk Program PHBM

No Tahun Alokasi Dana APBN Keterangan

1 2003 250 juta khusus dana yang

2 2004 250 juta dikucurkan melalui

3 2005 130 juta Dinas Kehutanan

4 2006 500 juta dan Perkebunan

5 2007 750 juta

Total 1.88 Milyar

3. Keterlibatan dinas-dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberdayakan usaha ekonomi produktif di LMDH/MPSDH, seperti Dinas Koperasi dengan program kredit lunak PER (Peningkatan Ekonomi Rakyat) senilai 10 juta/LMDH/tahun, bantuan saprodi dari Dinas Pertanian, bantuan ternak dari Dinas Kehewanan, dan fasilitasi Kelompok Perempuan Desa Hutan (KPDH) oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan.

4. Memfasilitasi dan menggalang terbentuknya sinergi yang solid antar para pihak yang terlibat dalam PHBM (Perum Perhutani, Dinas/Instansi terkait, LSM, dan LMDH) melalui Rapat Koordinasi PHBM Multi Pihak baik rapat bulanan, rapat tiwulan, maupun evaluasi program setiap tahun.

5. Memfasilitasi lahirnya beberapa produk hukum yang mendukung implementasi PHBM seperti pembentukan Tim Koordinasi PHBM Kabupaten Ngawi pada tahun 2003, penyusunan naskah perjanjian kerja sama PHBM multi pihak tahun 2004, pembentukan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten Ngawi tahun 2003 dan diperbaharui tahun 2007, pembentukan Forum Komunikasi LMDH/MPSDH pada tahun 2006, dan penyusunan MoU Keamanan Hutan Multipihak tahun 2007.

6. Untuk menunjang kinerja LMDH/MPSDH, mulai tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Ngawi akan mengalokasikan 5% dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk operasional LMDH/MPSDH bagi 95 desa hutan di seluruh Ngawi. (Dishutbun Ngawi, 2007).

b. Peran Perum Perhutani

Mengingat keterlibatan LMDH/MPSDH di dalam pengelolaan hutan masih relatif baru, dan belum memahami tentang seluk beluk teknis pengelolaan hutan, dalam implementasi kegiatan teknis kehutanan, Perum Perhutani baik itu KPH Ngawi, KPH Saradan, dan KPH Lawu Ds. berperan sebagai koordinator dalam kegiatan teknis kehutanan dan pembinaan LMDH/MPSDH. Berikut ini peran Perum Perhutani dalam implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi:

1. Menyiapkan pranata/aturan pendukung dalam hal teknis kehutanan sehingga kegiatan PHBM dapat berjalan lancar di lapangan.

2. Memberikan porsi/prioritas pertama bagi keterlibatan LMDH/MPSDH dalam kerja sama kegiatan teknis kehutanan mulai dari kegiatan persemaian, pembuatan tanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan angkutan hasil hutan.

3. Membina, dan membimbing pemberdayaan LMDH/MPSDH baik dalam aspek teknis kehutanan, dan kelola organisasi.

4. Menyiapkan SDM Perhutani yang berkualitas dan merubah perilaku (attitude) petugas Perhutani.

5. Membiayai kegiatan teknis kehutanan dan membantu dalam pembiayaan pemberdayaan LMDH/MPSDH. (Dishutbun Ngawi, 2007).

c. Peran LSM PHBM Ngawi

Berbeda dengan implementasi program PHBM yang diinisiasi oleh Perum Perhutani yang umumnya hanya melibatkan tenaga pendamping masyarakat internal Perhutani, implementasi PHBM di wilayah Kabupaten Ngawi melibatkan peran serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian dengan

pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. LSM yang terlibat dalam pendampingan PHBM tersebut adalah Lembaga Belantara Insan Nusantara (Bintara) Yogyakarta, Lembaga Prima Ngawi, Lembaga Pinbuk Ngawi, dan Lembaga Lesehan Madiun yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pendamping PHBM Kabupaten Ngawi. Peranan LSM dalam program PHBM adalah membantu memfasilitasi proses pemberdayaan LMDH/MPSDH, dan menjembatani berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program PHBM, baik Perhutani, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sekitar hutan. (Dishutbun Ngawi, 2007).

Capaian dan Hambatan dalam PHBM Ngawi

Selama rentang waktu implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi tahun 2003 – 2007, beberapa capaian keberhasilan PHBM di Kabupaten Ngawi adalah pembentukan Desa Pangkuan Hutan dan Penandatanganan Kerjasama PHBM antara 95 desa hutan di Kabupaten Ngawi dengan Perum Perhutani, pembangunan kawasan hutan tidak produktif dengan pola PHBM “Plong-Plongan” seluas 401.9 ha pada tahun 2003 – 2004, pelaksanaan overlay dan addendum petak-petak pangkuan hutan antara peta administratif pemerintahan kabupaten dengan peta kawasan hutan, untuk memastikan petak-petak yang masuk pangkuan suatu desa hutan, pembentukan Forkom LMDH/MPSDH tingkat BKPH dan tingkat kabupaten sebagai upaya untuk membangun jejaring /network antar pihak.

Berkaitan dengan pemantapan kelembagaan masyarakat desa hutan dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kartu Tanda Anggota (Surat Keterangan Kelola Petak), pembagian lahan kelola/andhil per KKP dan/atau pesanggem sebagai upaya untuk meningkatkan tanggung jawab keamanan hutan dan pemerataan akses pemanfaatan kawasan hutan; dan perintisan kemandirian permodalan di sebagian LMDH, dengan adanya inisiasi pengumpulan jimpitan tanaman “bosokan”, iuran, arisan, simpan pinjam.

Seiring dengan perjalanan waktu dan mulai tumbuhnya kesadaran Perhutani akan manfaat PHBM, sejak tahun 2006 LMDH mulai memperoleh akses untuk mendapatkan informasi tentang data-data RTT, buku Nomor Pekerjaan, dan Rencana Operasional. Di samping itu mulai ada transparansi anggaran kegiatan pengelolaan hutan sesuai Tarip Upah di sebagian besar petugas Perhutani. Di samping itu sejak tahun 2006 – 2007, mulai terealisasi kerjasama kegiatan teknis kehutanan (pembuatan pupuk bokashi, persemaian, pembuatan acir & tanaman hutan, tebangan dan angkutan, serta penyadapan) di lebih dari 50 LMDH di 3 KPH.

Di balik beberapa capaian selama 5 tahun pelaksanaan PHBM di Kabupaten Ngawi di atas, masih dijumpai beberapa kendala dalam implementasi PHBM di lapangan. Secara umum permasalahan dalam program PHBM Kabupaten Ngawi dapat dibagi dalam dua periode yaitu fase pertama permasalahan komitment dan penerimaan kebijakan yang terjadi antara tahun 2003-2005, dan fase kedua menyangkut keterbukaan dan keseriusan pemberdayaan masyarakat yang terjadi antara tahun 2006-2007.

Pada tahun-tahun awal implementasi PHBM Ngawi, permasalahan utama yang dihadapi adalah sulitnya merubah paradigma para pihak yang terlibat dalam program PHBM khususnya Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan untuk mau menerima dan melaksanakan program PHBM. Di awal implementasi program PHBM Kabupaten Ngawi Ngawi menghadapi hambatan sulitnya menembus birokrasi Perhutani di lingkup KPH, dan merubah perilaku pemain utama PHBM tersebut dari mental penguasa menjadi sosok fasilitator. Banyak petugas Perhutani baik di level pimpinan sampai dengan jajaran petugas di lapangan yang menolak dan enggan terlibat dalam program PHBM (Dishutbun Ngawi, 2004). Setelah memasuki tahun ke-4, seiring dengan tumbuhnya kesadaran para pejabat Perhutani di lingkup KPH bahwa PHBM itu harus dilaksanakan, dan mulai menggeliatnya LMDH/MPSDH kendala dalam implementasi PHBM bergeser ke

lapangan khususnya menyangkut keterbukaan kegiatan, keterbukaan anggaran, dan dukungan kebijakan petugas Perhutani di lapangan dalam kerjasama kegiatan teknis kehutanan (Dishutbun Ngawi, 2006).

Secara umum beberapa kendala dan permasalahan yang masih muncul dalam implementasi PHBM tahun 2003 – 2007 dari pihak Perum Perhutani adalah: 1). Masih ada sebagian kecil petugas Perhutani di tingkat lapangan yang enggan melakukan kerjasama teknis kegiatan PHBM dengan LMDH, dan enggan mendialogkan biaya kegiatan sesuai tarif upah. Ada pejabat Perhutani yang tidak mau memberikan data perjanjian kerjasama teknis kehutanan yang seharusnya menjadi hak LMDH, 2). Di beberapa LMDH/MPSDH masih dijumpai “pungutan liar/jimpitan/iuran” hasil panen tumpangsari oleh oknum petugas lapangan Perhutani tanpa melalui mekanisme musyawarah dengan LMDH/MPSDH; 3). Masih adanya sebagian oknum petugas Perhutani yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan gangguan keamanan hutan, dan 4). Tidak terealisasinya kegiatan PHBM”Plong-Plongan” pola MR III dan MR V di Ngawi semenjak tahun 2005 – 2007. (Dishutbun Ngawi, 2007).

Di pihak lain, selama rentang waktu 5 tahun implementasi PHBM dari LMDH/MPSDH, masih ditemui beberapa permasalahan yaitu: a). Rentang kemajuan LMDH/MPSDH masih cukup beragam. Ada LMDH/MPSDH yang sudah menuju tahap kemandirian, tetapi sebagian LMDH/MPSDH masih pada tingkat madya, dan bahkan masih ada LMDH/MPSDH yang baru saja terbentuk. Ada LMDH/MPSDH yang sudah aktif, tetapi masih banyak LMDH/MPSDH yang setengah aktif, dan ada beberapa LMDH/MPSDH yang masih jalan di tempat; b). Pengurus di beberapa LMDH/MPSDH masih kurang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan petugas Perhutani di lapangan sehingga mengakibatkan belum sinergisnya gerak langkah PHBM; c). Sebagian besar LMDH/MPSDH belum terlibat aktif dalam kegiatan pengamanan hutan bersama-sama

dengan petugas Perhutani. LMDH/MPSDH masih sebatas terlibat kegiatan kerjasama persemaian, pembuatan bokashi, dan pembuatan tanaman; dan d). Masih kurang signifikannya peran Forum Komunikasi LMDH/MPSDH baik di tingkat BKPH dan di tingkat Kabupaten. Forkom LMDH/MPSDH belum bisa menjadi penghubung antara LMDH dengan para pihak terkait (Dishutbun Ngawi, 2007).

Meskipun demikian, kendala dan hambatan dalam program PHBM dari waktu-waktu mengalami trend menurun. Kondisi ini didukung semakin sinergisnya hubungan antar pihak yang terlibat dalam program PHBM baik Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di satu sisi petugas Perhutani baik di lingkup KPH maupun petugas Perhutani di lapangan terbuka dan mau menerima program PHBM, meskipun masih ada sebagian kecil petugas yang terlihat enggan mendukung pelaksanaan PHBM. Di sisi lain masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH/MPSDH mulai tumbuh kesadaran bahwa kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Di beberapa tempat LMDH/MPSDH mulai terlibat aktif dalam kerjasama kegiatan teknis kehutanan, maupun kegiatan pengamanan hutan. Di luar itu semua dukungan dari dinas-dinas lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Selain program PHBM yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ngawi, banyak program dan anggaran dana yang dikucurkan oleh dinas/instansi lain untuk pemberdayaan ekonomi LMDH/MPSDH (Dishutbun Ngawi, 2007)..

d. Pengakuan Para Pihak

Dukungan, dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam program PHBM mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Di tingkat lapangan, saat ini banyak LMDH dari Perum Perhutani maupun pemerintah kabupaten lain yang melakukan studi banding ke beberapa LMDH di wilayah Kabupaten Ngawi untuk berbagi ilmu dan

pengalaman tentang pengelolaan hutan kolaboratif. (Dishutbun Ngawi, 2007). Di samping itu dengan menggulirkan model Cooperative Forest Manajement melalui program PHBM multipihak, pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Otonomi Award dalam bidang Inovasi Pembangunan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dishutbun Ngawi, 2004).

Keberhasilan pembangunan hutan di Kabupaten Ngawi ini juga sudah diakui di tingkat nasional. Model kerjasama PHBM Ngawi yang melibatkan banyak pihak juga mendapatkan apresiasi dari Perum Perhutani, Departemen Kehutanan, dan Komisi III DPR RI sebagai salah satu terobosan dalam pengelolaan hutan di era otonomi daerah. Prestasi Kabupaten Ngawi dalam membangun hutan ini juga diakui oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan pemberian anugerah penghargaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) kepada Bupati Ngawi pada akhir tahun 2007.

V. KESIMPULAN

1. Implementasi program PHBM di Kabupaten Ngawi merupakan merupakan salah satu contoh dari model pengelolaan hutan multipihak (multistakeholders forest management). Selain melibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi, KPH Saradan, KPH Lawu Ds. dan LMDH/MPSDH, PHBM di Kabupaten Ngawi melibatkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Ngawi dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Meskipun sudah berjalan selama 5 tahun, akan tetapi masih dijumpai beberapa kendala yang menghambat implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi antara lain: a. Petugas Perhutani belum rela dan ikhlas sepenuhnya (legawa) untuk

mengimplementasikan program PHBM di wilayah kerjanya. Petugas Perhutani belum melaksanakan kerjasama teknis kehutanan dengan LMDH/MPSDH.

Budaya “pungli/jimpitan” hasil tanaman tumpangsari masih marak di

lapangan. Di samping itu belum ada transparansi anggaran biaya kegiatan sesuai dengan tarip upah yang berlaku.

b. Adanya alih fungsi kawasan hutan terutama di KPH Ngawi bagian barat menjadi areal budidaya tebu yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan tuntas.

c. Belum tertatanya kelembagaan LMDH/MPSDH dari aspek organisasi, permodalan, dan kemandirian hukum. Sebagian besar LMDH/MPSDH masih pada tahap pemula dan madya.

VI.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah

---, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

---, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

---, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

---, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani

---, 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

Awang, San Afri, 2000. Potensi Masyarakat Akar Rumput sebagai Aktor Utama dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan. Dalam Niel Mukinudin, Edi Marbyanto, Panthom Sidi P., Sugeng Raharjo, Heri Santoso (Eds.). Desentralisasi Setengah Hati. Prosiding Pertemuan Reguler IV Forum Komunikkasi Kehutanan Masyarakat, Samarinda 7-10 Februari 2000. Yogyakarta. Aditya Media.

---, 2004. Dekonstruksi Social Forestry: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan, Yogyakarta. Bigraf Publishing.

Best, Allan, 2007. Stakeholder and Systems Analysis for Integrated Policy and Strategy. (Artikel In Source).

Biro Pusat Statistik, 2002. Sensus Ekonomi Nasional. Jakarta. Badan Pusat Statistik. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ngawi, 2003. Master Plan Pembangunan Kehutanan

Kabupaten Ngawi. Kerjasama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ngawi dengan Lembaga Belantara Insan Nusantara Yogyakarta.

---, 2003b, Laporan Akhir Tahun Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Ngawi tahun 2003. ---, 2004, Laporan Akhir Tahun Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Ngawi tahun 2004.

---, 2005, Laporan Akhir Tahun Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Ngawi tahun 2005.

---, 2006, Laporan Akhir Tahun Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Ngawi tahun 2006.

---, 2007, Laporan Akhir Tahun Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Ngawi tahun 2007.

Fathoni, Tachrir, 2003. Menata Kembali Kehutanan di Era Desentralisasi. Makalah disampikan dalam Acara Dies dan Reuni Akbar Panca Windu Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

Fisher, Simon. 2001, Working with Conflict: Skills and Strategies for Action, London. Zed Book Ltd.

KanLitBangDa Ngawi, 2002. Laporan Akhir Penelitian “Peran Pemerintah Daerah

dalam Pengelolaan Hutan di era Otonomi Daerah”. Kerjasama Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah (Kanlitbangda) Ngawi dengan Lembaga Belantara Insan Nusantara Yogyakarta

Nazir, M., 1988, Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Perum Perhutani. 2001. Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

---, 2002. Keputusan Direksi PT. Perhutani Nomor 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.

---, 2006. Agribisnis Tanaman Tebu tahun 2002 - 2005, laporan PHBM Bidang SupLap KPH Ngawi.

---, 2007, Keputusan No. 268/Kpts/Dir/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus).

Simon, Hasanu, 2000. Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

---, 2008. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management), Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999. Desentralisasi Pengelolaan Sumber Dayya Hutan, politik Pemberdayaan Daerah, dan Integrasi Nasional. Dalam San Afri Awang (ed.), Forest for People Berbasis Ekosistem. Yogyakarta. Bigraf Publishing.

Warsito, Sofyan P., 1999, Perspektif Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah dalam Seminar Nasional, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah,

Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 21 September 1999.

Wiyono, T. Putro. 2006. Pergeseran Strategi Pengelolaan Hutan di Jawa pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus Pengelolaan Hutan di Kabupaten

Wonosobo, dan Ngawi. Thesis. (Tidak Dipublikasikan). Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Yuwono, Teguh, 2005. Persepsi dan Adopsi Petugas Perhuani pada Program PHBM, Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Fakultas Kehutanan UGM.

Yuwono, Teguh, 2007, Dinamika Konflik dalam Agribisnis Tebu Lahan Kering di Kawasan Hutan. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Fakultas Kehutanan UGM.

Yuwono, Teguh, dan Wiyono T. Putro. 2008. Cooperative Forest Management, Potret Pengelolaan Hutan Kabupaten Ngawi di Era Otonomi Daerah.