PRAKTIK LITERASI INFORMASI KRITIS DI KOMUNITAS

BELAJAR QARYAH THAYYIBAH

MELIHAT INTERAKSI REMAJA DENGAN SUMBER-SUMBER

BELAJAR DI KBQT DARI PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Master Humaniora (M. Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

Oleh:

Emmanuel Kurniawan 136322014

PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

vi

Where is the Life we have lost on living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

The cycles of Heaven in twenty centuries

Bring us farther from GOD and nearer to the dust

T.S. Eliot, ‘The Rock” (1934)

T.S. Eliot (1963), “Choruses From ‘The Rock’, 1934”, dalam Collected Poems 1909-1962, New York: Harcourt, Brace, & World, Inc., hlm. 147.

I love the person I assume to have knowledge.

Jacques Lacan

Lacan, Jacques. 1988. The Seminar of Jacques Lacan, Book XX: Encore: On Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge., Bruce Fink (tr.), New York: Norton.

vii

Kata Pengantar

Pengalaman saya belajar dari TK hingga lulus S1, sekitar 22 tahun, lebih banyak meninggalkan kegalauan daripada pencerahan. Saat itu saya anggap pendidikan dan keterampilan, serta sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, merupakan “super hero” yang dapat menyelamatkan dunia. Di sisi lain, saya melihat pendidikan formal ini beserta rantai bisnis dan hierarki akademik yang mengikutinya menjadikan anak-anak yang—istilahnya— berada di kuadran empat (dukungan ekonomi lemah, kemampuan akademik lemah) menjadi kapiran, tergusur, dan satu-satunya jalan keluar adalah menjadi buruh di kota besar. Pun, dunia media yang sempat saya geluti justru menghadirkan fenomena yang kian miris, melihat anak-anak yang seolah “tak berdaya” disantap kepentingan media—yang seakan menjadi kepentingan semua orang.

Kuliah di Magister IRB membuat saya lebih memahami duduk persoalannya: persimpangan antara kepentingan ekonomi pasar, hegemoni di bidang pendidikan, dan gempuran media yang ujungnya kepentingan bisnis dan kekuasaan segelintir orang. Hal ini menjadikan saya tertarik untuk meneliti dan terlibat dalam pedagogi kritis dan kaitannya dengan media, dalam hal ini literasi media, yang belakangan saya perluas menjadi literasi informasi. Karenanya, saya sungguh bersyukur memperoleh kesempatan mengerjakan tesis dengan judul ini: Praktik Literasi Informasi Kritis di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah.

Dalam Kata Pengantar ini, saya mengucapkan terima kasih, pertama-tama kepada Tuhan Allah semesta alam yang tak bosan-bosannya memberi saya kasih, karunia, permakluman, kesempatan, dan dorongan. Terima kasih tak terhingga pada Romo Dr. G. Budi Subanar, SJ yang bukan saja memberi dorongan dan bimbingan akademis, tetapi juga memberi jalan keluar ketika saya pernah hampir menyerah dalam menyelesaikan studi. Saya juga berterima kasih pada Prof. Dr. A. Supratiknya dan Kristian Tamtomo, Ph.D. yang banyak memberi wacana serta obrolan-obrolan seputar dunia pedagogi; kepada Dr. Katrin Bandel dan ibu Dr. Yustina Devi A. yang tidak bosan-bosannya meneliti dan mengoreksi alur berpikir tulisan saya ini; kepada Dr. Y. Tri Subagya yang kerap menanyakan dan menyemangati progres penulisan tesis ini; serta Bapak Dr. St. Sunardi yang pertama kali membuat saya “histeris” ketika belajar di IRB, dan di antara kesibukannya sempat mengoreksi dan memberi masukan atas logika dan pemikiran saya di tulisan ini. Saya juga berterima kasih pada Romo Baskoro, Romo Budi, Romo Bagus, Mbak Desi, Mbak Dita, dan Pak Mul atas dukungan, dorongan, dan bantuan-bantuannya. Dalam kesempatan ini, tidak bisa tidak, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Din, Zulfa, Fina, Bu Ely, Bu Dewi, Bu Heni, Hasni, Lita, Yudha, Mario, Ahmad, dan semua teman-teman di Qaryah Thayyibah: kelompok El-Farabi, Hikari, Folia, dan Laskar Miracle. Begitu juga terima kasih kepada Ibu Wahya (SALAM) yang telah meluangkan waktu memberi banyak pencerahan mengenai konteks pendidikan alternatif yang marak akhir-akhir ini.

Tak lupa, saya berterima kasih pada Ibu Nila Riwut, Mas Hagung Hendrawan, dan Ibu Rahmah dari Kopepi Ketiara atas bantuan dan dukungannya selama saya kuliah di IRB. Mereka adalah insan-insan istimewa yang dihadirkan Tuhan pada saat yang tepat. Teristimewa, saya berterima kasih pada istri saya, ibu saya, dan kedua mertua saya. Saya juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan teman-teman Jangkrik: Rm. Koko, Anne, Hans, Ida, Adit, Cahyo. Juga pada Antok, Umar, dan seluruh teman IRB 2013, maupun teman-teman lintas angkatan dalam grup Bonobo, Wahmuji, Arham, Rendra, Mbak Vini, Pak Riston, Aan, dan seluruh teman-kawan yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, yang telah

viii

memberi pengalaman interaksi yang menyenangkan di kampus ini. Juga kepada Gogor Setya yang rela studio GAS-nya dikotori di saat-saat akhir saya menyelesaikan tulisan ini. Tanpa masukan, kritik, dan komentar mereka, maka tulisan saya ini menjadi berkurang maknanya.

Saya juga berterima kasih pada Bapak Dr. Daud A. Tanudirdjo, M.A. dan Wiji Suprayogi yang sejak awal bersedia merekomendasikan saya belajar di MIRB. Terima kasih juga kepada Senoaji Julius, Mas Kelik Sri Nugroho dan keluarga Jogja Film Academy, Mas Agus “Bebex” Purwanto, Hoho, dan teman-teman di keluarga besar Hompympaa Artworks, tim produksi “Incang-Inceng”, tim produksi “Rong”, dan semua rekan yang telah turut “deg-deg-an” dan berbesar hati memberi permakluman yang tak sedikit dalam memberi saya waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga kepada Mas Andreas Bimo Wijoseno sekeluarga beserta para “Sedulur Sasen” yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang banyak memberi pengalaman interaksi untuk mendorong saya melihat dunia pendidikan dari sisi lain.

Terima kasih.

ix

Intisari

PRAKTIK LITERASI INFORMASI KRITIS DI KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH: MELIHAT INTERAKSI REMAJA DENGAN SUMBER-SUMBER

BELAJAR DI KBQT DARI PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS

Fenomena era digital dan banjir informasi menyebabkan perlunya suatu literasi informasi bagi masyarakat, terutama mereka yang mendapat imbas besar, yakni remaja. Sekolah ternyata belum menjadi aktor utama dalam gerakan literasi ini, padahal remaja (digital native) merupakan kelompok usia yang banyak terpengaruh oleh banjir informasi ini. Namun, beberapa lembaga pendidikan, seperti Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT), sudah melakukan literasi informasi ini. Posisi KBQT adalah unik, karena merupakan lembaga pendidikan non-formal, menggunakan pembelajaran bukan arus-utama, serta sejak berdirinya menggunakan internet sebagai sumber belajar yang penting serta memiliki jenjang setara SMP-SMA. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan permasalahan, yaitu (1) bagaimanakah praktik literasi informasi kritis di KBQT; (2) bagaimanakan peran dan posisi guru dalam pembelajaran yang memengaruhi lietrasi tersebut; dan (3) bagaimana sudut pandang pedagogi kritis melihat fenomena tersebut.

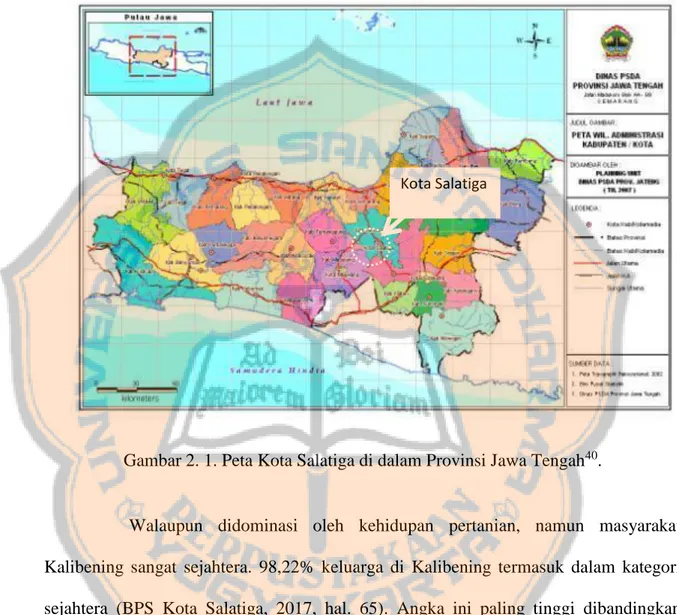

Konsep-konsep dan teori yang digunakan adalah konsep literasi media, kriteria orang terliterasi menurut Potter, serta Piramida DIKW dalam melihat praktik literasi informasi kritis. Pembelajaran dan relasi pendamping-murid di KBQT ditelaah menggunakan teori empat wacana dalam pedagogi, terutama pendapat Anna Herbert, Mark Bracher, dan K. Daniel Cho. Sudut pandang pedagogi kritis menggunakan prinsip dialog Freire serta politik, agenda, dan proyek gerakan pedagogi kritis menurut Seehwa Cho. Metodologi yang digunakan adalah etnografi dengan dialogic validity sebagai acuannya. Metode yang digunakan adalah wawancara tiga anak dan enam pendamping KBQT dengan kriteria narasumber melalui purposeful sampling, observasi kegiatan, pengamatan hasil karya, serta sumber literatur (buku, media massa, dsb) sebagai sumber sekunder. Penelitian lapangan dilakukan dari tanggal 20 Desember 2016 s.d. 2 Februari 2017 di KBQT, Desa Kalibening, Kec. Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah.

Hasil penelitian adalah bahwa anak-anak KBQT sudah melakukan literasi informasi kritis, meskipun belum optimal dan tidak sampai ideal, baik menurut Potter maupun Piramida DIKW. Budaya berdiskusi dan mengemukakan pendapat, serta pembelajaran yang berbasis karya di KBQT ternyata berperan besar dalam menciptakan literasi ini. Interaksi pendamping-murid dalam pembelajaran didominasi oleh Wacana Histeris. Dari sudut pandang pedagogi kritis, disimpulkan bahwa upaya pengelola KBQT tetap berada di jalur sekolah bebas yang terinspirasi oleh Freire dan Illich menjadikan literasi informasi kritis dapat diwujudkan sejauh ini. Temuan lainnya adalah kurangnya keterlibatan KBQT di tengah masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sekitar kurang. Selain itu ditemui “pemberontakan-pemberontakan” anak yang dapat dianalisis menggunakan teori Empat Wacana. Temuan lainnya adalah KBQT mendapat stigma sebagai sekolah buangan.

Kata kunci: literasi informasi kritis, pedagogi kritis, pendidikan nonformal, teori empat wacana, sekolah bebas.

x

Abstract

CRITICAL INFORMATION PRACTICES IN QARYAH THAYYIBAH LEARNING COMMUNITY: STUDY ON INTERACTIONS BETWEEN ADOLESCENTS AND

LEARNING RESOURCES AT QTLC, BASED ON CRITICAL PEDAGOGY PERSPECTIVES

Recent digital age and information flood phenomenon require information literacy to the society, especially people group having significant impact of it, i.e. youth people. Unfortunately, schools are not casted as main actor in this literacy movement, though the youth people (digital native) is age group that influenced by such information flood. However, several education institutions such as Qaryah Thayyibah Learning Community (QTLC), has been practicing this information literacy. QTLC has unique position in this term, as a non-formal education institution category, using non-mainstream learning process, and has been using internet as important learning source since it was founded, and having junior high—senior high school level. This research aims to answer the research questions: (1) how does QTLC applies critical information literacy; (2) how do the teachers’ roles and position among learning process that affect to such literacy; and (3) how is critical pedagogy perspective on this phenomenon.

Concepts and theories used in this writing are literated person criteria by Potter and DIKW Pyramid on critical information literacy. Learning process and relation between teacher and students are studied using Lacan’s four discourses in pedagogy, especially according Anna Herbert, Mark Bracher, and K. Daniel Cho. Critical pedagogy perspective explained using politics, agendas, and projects of critical pedagogy movement by Seehwa Cho. The methodology of this research is ethnography with dialogic validity. My methods are interviews with three students and six teachers of QTLC screened using purposeful sampling, observation on students activities, works, and literature sources (books, mass media, etc) as secondary source. Field research had conducted from December 20, 2016 until February 2, 2017 in QTLC, Kalibening Village, Tingkir Sub-district, Salatiga City, Central Java Province.

This research shows that the students of QTLC had applied critical information literacy, although the practices are not optimal and ideal yet based on either Potter’s criteria or DIKW Pyramid. Discussion, presentation and thought expression, and works-creation based learning have significant role to form this literacy. Teachers-students interactions in this learning process are dominated by Hysterical Discourse. Critical pedagogy perspective concludes that efforts to maintain QTLC on the “free-school” track inspired by Freire and Illich have important contribution in practicing critical information literacy so far. This research also has several findings, i.e. lack of participation of QTLC among the people in its village and vice versa, and the “rebellions” of some students that had analyzed using four discourses theory. QTLC is stigmatized as school for the students that had rejected from regular schools for their behavior, outlaw cases, and disabilities.

Keywords: critical information literacy, critical pedagogy, non-formal education, four discourses theory, free-school

xi

Daftar Isi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... v

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ... v

Kata Pengantar ... vii

Intisari ... ix

Abstract ... x

Daftar Isi ... xi

Daftar Gambar ... xiv

Daftar Tabel ... xvi

Daftar Lampiran ... xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Permasalahan ... 10 C. Tujuan ... 11 D. Manfaat ... 11 E. Kajian Pustaka ... 12

1. Pengertian Literasi Informasi Kritis ... 12

2. Literasi Media di Indonesia ... 17

3. Penelitian-penelitian Terkait dengan Literasi dan Pendidikan ... 19

F. Kerangka Teori ... 23

1. Literasi Informasi Kritis ... 24

2. Teori Empat Wacana dalam Pendidikan... 28

3. Pedagogi Kritis ... 47

G. Metodologi dan Metode Penelitian ... 54

xii

2. Posisi Peneliti ... 56

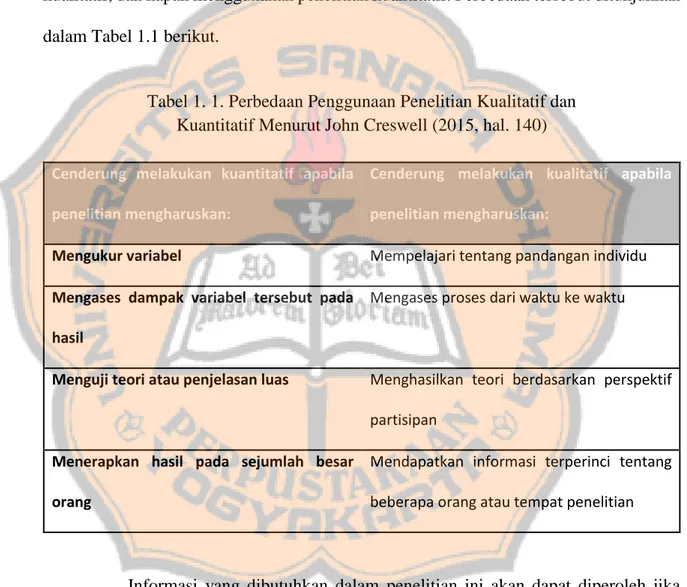

3. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ... 57

4. Metode Penelitian ... 58

5. Penyajian Data ... 60

6. Pembahasan ... 61

H. Sistematika Penulisan ... 62

1. Bab I: Pendahuluan ... 62

2. Bab II: Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah ... 62

3. Bab III: Praktik Literasi Informasi Kritis di KBQT ... 62

4. Bab IV: Pembelajaran di KBQT dan Pedagogi Kritis ... 63

5. Bab V: Penutup ... 63

BAB II KOMUNITAS BELAJAR QARYAH THAYYIBAH ... 64

A. Profil Demografi di Sekitar KBQT ... 64

B. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya SMP Alternatif Qaryah Thayyibah ... 66

1. Latar Belakang dan Sosok Pendiri ... 66

2. KBQT di Tahun 2003: Dari Konsep, Hingga Menjadi TKB SMP Terbuka. ... 69

3. Dari Pendidikan Formal Menjadi Pendidikan Non-Formal... 76

C. Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Saat Ini ... 77

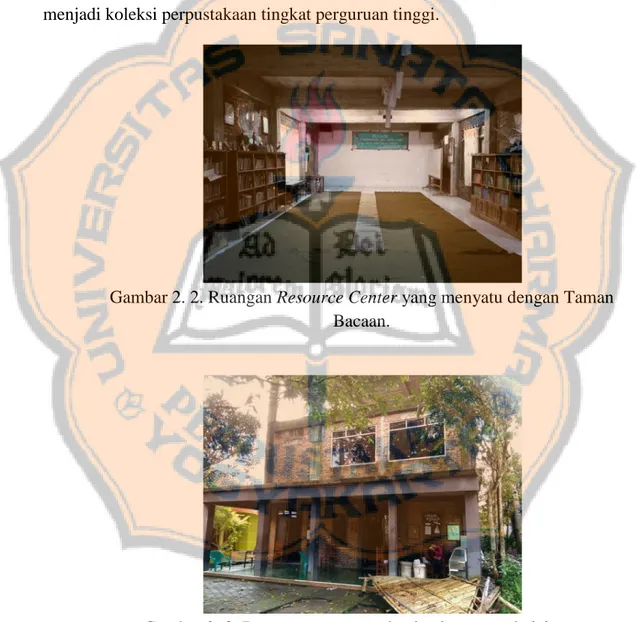

1. Bangunan dan Fasilitas Fisik ... 77

2. Jumlah Murid, Rombongan Belajar, dan Struktur Organisasi ... 80

3. Kegiatan Belajar ... 83

4. Tantangan dan Kesempatan ... 88

BAB III PEMBELAJARAN DAN INTERAKSI MURID-MURID KBQT DENGAN SUMBER INFORMASI ... 91

A. Suasana KBQT Saat Penelitian ... 91

B. Wawancara dengan Tiga Murid Senior: Interaksi dengan Informasi ... 93

1. Latar Belakang Narasumber: Murid ... 93

2. Akses dan Pengumpulan Informasi ... 95

3. Analisis dan Evaluasi ... 100

C. Wawancara dengan Pendamping ... 104

xiii

2. Praktik Pendampingan ... 107

3. Motivasi, Dorongan, dan Pengalaman Pendamping ... 116

D. Kegiatan dan Karya Murid ... 119

E. Catatan ... 140

BAB IV PRAKTIK LITERASI INFORMASI KRITIS DAN PEDAGOGI KRITIS DI KBQT ... 142

A. Praktik Literasi Informasi Kritis ... 142

1. Unsur-unsur dalam Literasi Informasi Kritis ... 143

2. Karakteristik Orang Terliterasi ... 146

3. Piramida DIKW ... 154

4. Posisi Pendamping ... 157

B. Teori Empat Wacana dan Pembelajaran di KBQT ... 161

C. Sudut Pandang Pedagogi Kritis Terhadap Pembelajaran di KBQT ... 181

1. Dialog dan Obrolan-Obrolan di KBQT ... 181

2. Agenda, Proyek, dan Politik Gerakan Pedagogi Kritis dalam Literasi Informasi Kritis di KBQT ... 186

D. Catatan ... 197

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP ... 202

A. Kesimpulan ... 202

1. Praktik Literasi Informasi Kritis di KBQT ... 202

2. Posisi Pendamping dalam Menciptakan Suasana Literasi Informasi Kritis ... 204

3. Praktik Literasi Informasi Kritis di KBQT Ditinjau dari Pedagogi Kritis ... 206

B. Saran ... 210

C. Refleksi ... 211

xiv

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Skema DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) (Welsh dan Wright,

2010: 3). ... 28

Gambar 2. 1. Peta Kota Salatiga di dalam Provinsi Jawa Tengah. ... 65

Gambar 2. 2. Ruangan Resource Center yang menyatu dengan Taman Bacaan. ... 78

Gambar 2. 3. Bangunan tempat sebagian besar pembelajaran dilangsungkan. ... 78

Gambar 2. 4. Studio musik di atas ruang RC. ... 79

Gambar 2. 5. Ruang Forum Film. ... 79

Gambar 2. 6. Ruang komputer. ... 80

Gambar 2. 7. Studio tempat warga KBQT mengedit grafis dan video. ... 80

Gambar 3. 1. Foto-foto Desain Busana Hasni yang dipamerkan di Taman Tingkir. ... 125

Gambar 3. 2. Robot celengan (kiri) dan pembuat pop corn (kanan)... 126

Gambar 3. 3. Ikat rambut, boneka, gantungan kunci. ... 128

Gambar 3. 4. Komik dan desaih busana yang dipresentasikan melalui teknik fotografi yang sedang dipelajari murid-murid QT. ... 129

Gambar 3. 5. Screen shots “Belum Ada Judul” (2016). ... 130

Gambar 3. 6. Screen shots “Lho kok?” (2016). ... 130

Gambar 3. 7. "Freedom is not worth having if it does not include freedom to make mistake". Terletak di lantai 2. ... 132

Gambar 3. 8. “Freedom is Souls of Every Child. Freedom is not in a physical but in hearts.” Di tangga lantai atas. ... 132

Gambar 3. 9. “Freedom is an absolute must. Freedom takes responsibility”. ... 132

Gambar 3. 10. “Revolution”. ... 133

Gambar 3. 11. Mural ini terpampang di dekat pintu masuk. Menggambarkan mahalnya biaya pendidikan. ... 133

Gambar 3. 12. Menggambarkan galaunya remaja ketika menentukan dirinya akan menjadi apa. ... 134

xv

Gambar 3. 14. Menggambarkan kegalauan anak remaja. ... 135 Gambar 3. 15. Menyindir sekolah-sekolah yang mengaitkan beresnya urusan administrasi

(atau lunasnya bayar SPP) dengan boleh tidaknya ikut ujian. ... 136 Gambar 3. 16. “Negara—Uang—Pendidikan”. Diletakkan di ruang RC. ... 136 Gambar 4. 1. Skema Piramida DIKW pada narasumber yang diamati (s), serta harapan untuk

menjadi lebih ideal (s’). ... 156 Gambar 4. 2. Bagan alur literasi informasi kritis di KBQT. ... 157

xvi

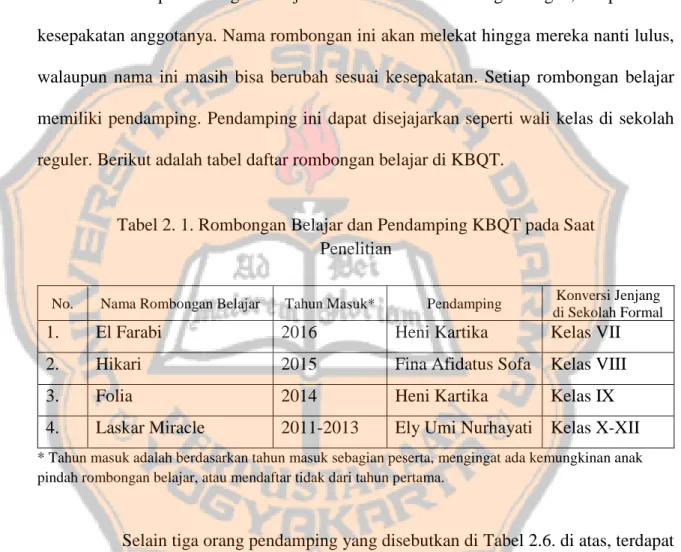

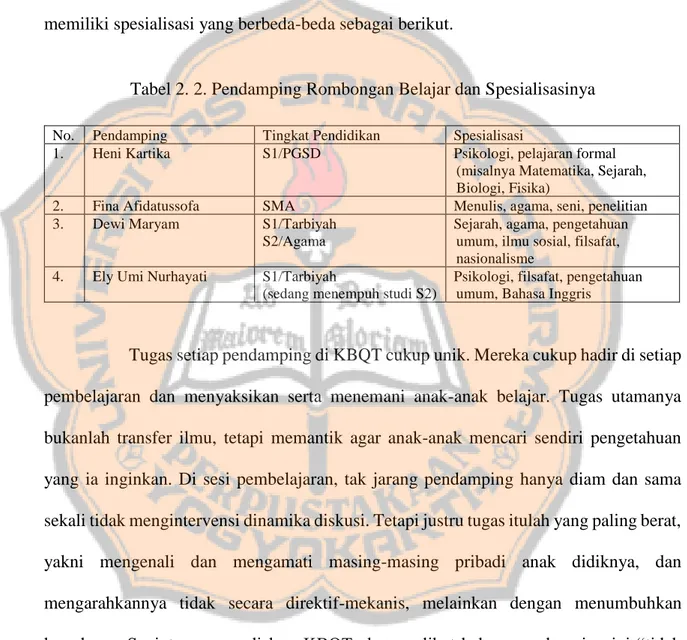

Daftar Tabel

Tabel 1. 1. Perbedaan Penggunaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Menurut John

Creswell (2015: 140) ... 57 Tabel 2. 1. Rombongan Belajar dan Pendamping KBQT pada Saat Penelitian ... 82 Tabel 2. 2. Pendamping Rombongan Belajar dan Spesialisasinya ... 82 Tabel 2. 3. Data Identitas Tutor dan Penyelenggara Paket B PKBM Qaryah Thayyibah, Kec.

xvii

Daftar Lampiran

Teknis pemilihan partisipan ... B Pertanyaan-Pertanyaan dalam Kuesioner I ... C Pertanyaan-Pertanyaan dalam Kuesioner II ... F Partisipan Penelitian... G Outline Wawancara ... H Daftar Wawancara ... J Foto-foto ... K

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2005, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-50, Universitas Sanata Dharma menganugerahkan penghargaan (award) kepada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah yang berada di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Penganugerahan ini tergolong istimewa, karena baru pertama kali itulah universitas tersebut memberi award serupa kepada pihak di luar kampus (Budiawan, Sunardi, Widiyanto, Hastuti, & Susanto, 2007, hal. 277).

Menurut “Tim Award” yang terdiri atas Dr. Budiawan (koordinator), Dr. St. Sunardi, Dr. T. Priyo Widiyanto, Dr. M.M. Sri Hastuti, dan Dr. A. Budi Susanto, S.J., ada beberapa alasan yang menjadikan Sanata Dharma memberi apresiasi dan dukungan kepada SMP Qaryah Thayyibah, antara lain karena apa yang telah dilakukan sekolah ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pendidikan kritis yang sampai saat itu diidam-idamkan oleh Universitas Sanata Dharma. SMP Qaryah Thayyibah dipandang oleh “Tim Award” memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal; bukan sekadar “mengasihani” atau “membantu”, tetapi membangun sub-sistem yang memandirikan kelompok ini. Selain itu, SMP Qaryah Thayyibah dianggap memberi gagasan cemerlang mengenai pendidikan alternatif yang vis a vis dengan pendidikan formal arus utama. Gagasan tentang pendidikan ini dilihat mampu meningkatkan harkat kemanusiaan serta

lahir dari self consciousness komunitas tersebut (Budiawan et al., 2007, hal. 281–282), atau dengan kata lain: lahir karena kepekaannya atas diri dan lingkungannya.

Melihat penjelasan Tim Award di atas, maka kehadiran sekolah ini berpeluang menyelesaikan permasalahan yang kerap dihindari dan diabaikan oleh pendidikan formal, yakni mengenai “murid kuadran keempat”. Konsep ini menganggap murid dapat dibagi menjadi empat kuadran. Kuadran pertama berisi murid yang pintar dan secara finansial mampu bersekolah. Kuadran kedua dan ketiga masing-masing berisi murid yang pintar tetapi tidak memiliki kemampuan finansial, dan murid yang tidak pintar tetapi memiliki kemampuan finansial. Sedangkan kuadran keempat berisi murid-murid yang tidak pintar dan juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk bersekolah. Murid kuadran pertama adalah murid yang menjadi idaman sekolah: pintar dan bisa membayar. Murid kuadran kedua dapat difasilitasi oleh beasiswa dan bantuan, karena bagaimanapun juga murid ini berpotensi mengharumkan nama sekolah. Murid kuadran ketiga masih dapat bersekolah walaupun tidak pintar, karena selalu ada lembaga yang bisa dibayar untuk menerima murid tersebut. Berbeda dari teman-temannya, murid-murid kuadran keempat adalah mereka yang paling tidak beruntung. Murid kuadran keempat secara terstruktur dianggap “tidak ada”, dan berisiko tidak mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak. Tanpa berusaha menganggap KBQT sebagai “sekolah buangan untuk anak berkuadran empat”, cita-citanya mengangkat harkat kemanusiaan berbasis komunitas menjadikan kategori “pintar” dan “kaya” digantikan oleh hal lain yang lebih mendasar dalam pendidikan. Dengan kata lain, kehadiran KBQT menyebabkan penggolongan murid berdasarkan keempat kuadran tersebut tidak berlaku lagi.

Didirikan pada tahun 2003, gagasan yang diusung sekolah ini merupakan suntikan angin segar dan wacana yang menarik mengingat saat itu negeri ini belum genap

5 tahun “terbebas” dari rezim Orde Baru, sehingga butuh keberanian dan kenekatan dalam memperjuangkan gagasan-gagasan alternatif untuk memandirikan rakyat. Karena itu, bukan hanya Sanata Dharma yang “jatuh hati” pada KBQT. Pada tahun 2005 (tahun yang sampai sekarang dianggap sebagai “puncak popularitas KBQT” dihitung dari jumlah peserta belajar), berbagai media nasional pun mulai meliput kegiatan sekolah alternatif ini secara beruntun. Sepanjang tahun 2005-2006 saja, Koran Kompas menurunkan 12 artikel mengenai KBQT. Belum termasuk berita yang muncul di Harian Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Pontianak Post, dan berbagai berita daring serta liputan media massa elektronik.

Sebagian besar media ini menggarisbawahi kontras antara situasi rural eksotis di Desa Kalibening—meskipun secara administratif berada di wilayah Kota Salatiga— dihadapkan dengan jaringan internet cepat nan modern yang menjadi daya tarik pembelajaran di KBQT. Kata–kata seperti “pedesaan”, “sawah yang membentang”, “lereng gunung”, “jauh dari modernitas”, dan kata-kata lain yang merujuk pada kesederhanaan dan imaji umum mengenai dunia pedesaan disandingkan dengan betapa “maju” pola pikir pendidik di sekolah ini dan betapa melek teknologi para anak-anak petani di sana. Saat itu, komputer dan akses internet cepat di sekolah ini—yang jaringannya pada saat itu masih mahal dan hanya terkonsentrasi di kota besar—menjadi alat belajar yang gratis dan tersedia selama 24 jam nonstop1. Kalibening menjadi desa global di lereng Merbabu. Tulisan-tulisan tersebut menyentuh ke ranah metode belajar. SMP Qaryah Thayyibah dianggap sebagai sekolah yang berani mengajak keluar masyarakat dari mandulnya sistem yang tidak berpihak pada kondisi sosial dan ekonomi

1 Saat itu koneksi internet menggunakan wireless point-to-point dengan kecepatan “sudah” 32 Kbps

mereka dalam memperoleh pendidikan, sembari secara inovatif menghasilkan anak-anak yang kritis, melek teknologi, mandiri, dan kelak menjadi warga negara yang sanggup menjadi agen perubahan dan kemandirian masyarakat.

Kehadiran internet cepat yang disponsori oleh Ir. Roy Budhianto (seorang pengusaha sekaligus pemilik ISP2 indo.net.id, tinggal di Salatiga) menjadi daya tarik yang sangat penting bagi SMP Qaryah Thayyibah di awal berdirinya. Bahkan tak jarang anak-anak mendaftar sekolah gara-gara adanya komputer dan akses internet gratis ini3. Dengan dibukanya akses ke sumber-sumber berita di internet, besar kemungkinan bahwa pada saat itu para siswa di sekolah ini menjadi sebagian kecil remaja Indonesia yang pertama kali berhadapan dengan informasi di internet sebagai sarana belajar; suatu privilege yang saat itu hanya dinikmati mahasiswa-mahasiswa di kota-kota besar (itu pun para mahasiswa harus menumpang jaringan kampus yang lambat atau melalui warung internet yang masih cukup mahal saat itu). Internet masuk ke Indonesia pada 7 Juni 1994 (“7 Juni 1994, Ping Pertama ke Indonesia,” n.d.), sehingga anak-anak SMP Alternatif Qaryah Thayyibah merupakan generasi baru (bahkan belum bisa dikatakan digital native5) yang mencicipi internet di usia sebelia itu.

Anak-anak SMP Qaryah Thayyibah saat itu langsung menghadapi fenomena bahwa bukan kurangnya sumber informasi (seperti buku, media massa, dan sebagainya) yang menjadi masalah, tetapi justru bagaimana memilah informasi ini sesuai kebutuhan. Bagi anak-anak Qaryah Thayyibah, penerbitan buku-buku dan media massa yang menjamur pada saat itu mendapat tandingannya di internet. Guru dan buku-buku paket

2 Internet Service Provider

3 Wawancara dengan Ahmad Bahruddin, 14 Januari 2017 di Kalibening, Salatiga.

5 Menurut Marc Prensky, anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 memiliki lingkungan digital

sedemikian rupa sehingga mereka disebut digital native. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang disebut digital immigrant (Prensky, 2011).

dari pemerintah tidak lagi menempati posisi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Hal ini tentu menarik mengingat bahwa telah puluhan tahun negeri ini terbiasa dengan model pendidikan nasional ala rezim Orde Baru yang lebih berpusat pada guru, sedangkan guru dan “buku paket” berperan penting sebagai hampir satu-satunya sumber informasi belajar.

***

Kini, lima belas tahun setelah sekolah Qaryah Thayyibah berdiri, persoalan mengenai bagaimana memilah dan memilih informasi menjadi problematika yang kian penting dan mendesak, terutama di dunia pendidikan. Apalagi pemerintah tampak semakin membuka peluang bagi murid-murid untuk mendapatkan informasi dari dunia maya dengan munculnya berbagai kebijakan internet masuk sekolah dan penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pembelajaran.

Masuknya internet ke sekolah juga dibayang-bayangi ketakutan atas konten yang tidak sesuai dengan pembelajaran (sehingga melahirkan sensor dan pemblokiran situs tertentu, baik secara lokal di sekolah maupun secara nasional), kegagapan para guru dalam menggunakan informasi di internet dalam pengajaran (mengingat sebagian besar guru saat ini berasal dari generasi digital immigrant atau bahkan era sebelumnya, sehingga pembelajaran menggunakan internet kerap disalahartikan sebagai “digitalisasi sumber belajar”6), serta tidak meratanya infrastruktur yang kadang mengacaukan pelaksanaan kebijakan tersebut.

6 Salah satu contohnya adalah hadirnya BSE (Buku Sekolah Elektronik) dan materi-materi yang dibuat

dalam bentuk digital (misalnya e-book, video, presentation kit, pengumpulan tugas dan pelaporan administrasi guru secara daring, dan sebagainya) yang hanya mengubah dari bentuk konvensional (buku dan alat peraga) menjadi bentuk digital (paperless dan bisa ditayangkan melalui LCD projector

di kelas), tetapi belum sampai diciptakannya suasana belajar berbasis internet yang terkait dengan literasi informasi dan bahkan kewargaan digital.

Di satu sisi, lalu lintas informasi semakin tinggi. Peralatan komunikasi kian maju, biaya koneksi internet, gadget, dan media penyimpanan elektronik7 semakin murah, serta didukung infrastruktur komunikasi yang semakin luas, terintegrasi, dan dapat diakses siapa saja. Produksi informasi tidak lagi dikuasai segelintir pengusaha media, namun konsumen media juga bisa memproduksi berita pula. Komunikasi massa tidak lagi satu arah, tetapi multi-arah. Berbagai jenis media konvensional mengalami digitalisasi, dan mengerucut ke dalam satu jenis media (misalnya koran, TV, dan radio dapat diakses dalam satu situs berita), perusahaan-perusahaan media melakukan merger, perangkat komunikasi terintegrasi menjadi kompak, mobile, dan terkoneksi dengan media baru. Fenomena inilah yang dimaksud oleh Jan Van Dick sebagai konvergensi media. Menurutnya, konvergensi media adalah proses integrasi atas telekomunikasi, komunikasi data, dan komunikasi massa ke dalam medium tunggal (van Dijk, 2012, hal. 8).

Konvergensi media (baik secara konten maupun piranti) secara langsung menyebabkan kemudahan8, mobilitas, dan terbukanya akses. Hal ini mendorong tumbuh suburnya media sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain; bukan sebagai sumber informasi, tetapi lebih sebagai tempat pertukaran informasi. Berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan, Kemendiknas pun pada tahun 2015 sempat meluncurkan program e-sabak, yang tujuan utamanya menyediakan akses informasi untuk anak sekolah di seluruh Indonesia sampai ke area 3T (terdepan, terluar, dan terpencil)9, walaupun hingga tulisan ini disusun, berita kelanjutan program tersebut tidak terdengar lagi.

7 Hal ini sesuai dengan Moore’s Law atau Hukum Moore yang dipublikasikan pada 1965. Singkatnya,

hukum ini menyatakan bahwa kemampuan komputer meningkat dua kali lipat setiap 2 tahun (“Moore’s Law,” n.d.; Simonite, 2016).

8 Misalnya tampilan antarmuka (user interface/UI, user experience/UX) yang menyebabkan siapa saja

dapat mengoperasikan internet tanpa pelatihan dan kursus terlebih dahulu.

9 Program e-sabak ini diumumkan 7 Januari 2015 oleh Mendikbud (Anbarini, 2015; Pramudita, 2015).

Bersama Kementrian Kominfo, Program ini sempat diujicobakan di SMPN 19 Depok Jawa Barat di awal tahun tersebut (“Menkominfo Tinjau Penggunaan Tablet di SMPN 19 Depok,” 2015), namun

Namun di sisi lain, melimpahnya informasi ternyata menimbulkan efek-efek samping seperti adanya informasi bohong atau hoax, penipuan atau fraud, dan berbagai manipulasi informasi—baik di media daring maupun media sosial—sehingga media merupakan “dunia” yang harus dibaca ulang dan disikapi dengan kritis. Tentu saja, sikap kritis ini tidak dapat dicapai “hanya” dengan pintar mengoperasikan komputer, mampu berselancar di internet, membuat akun surel, maupun terampil menggunakan LCD projector dan peralatan multimedia lainnya.

Lebih dari sekadar keterampilan atau skill, banjir informasi membutuhkan suatu cara untuk merespons, memperoleh, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari media. Itulah yang kemudian, dalam tulisan ini, dengan mempertimbangkan berbagai acuan pustaka, didefinisikan sebagai literasi informasi. A.V. Ciardiello (2004, hal. 138–147) menambahkan bahwa literasi informasi itu juga perlu diperlakukan secara kritis.

Anak-anak Qaryah Thayyibah adalah segelintir remaja yang diharapkan menjadi “berdaya” ketika menghadapi berbagai informasi di media, berbekal praktik literasi informasi kritis. Idealnya, keberdayaan tersebut dutunjukkan dengan cara bagaimana remaja memilih informasi yang dibutuhkannya serta memilah sesuai porsinya. Lebih lanjut lagi adalah bagaimana ia menempatkan informasi tersebut dalam konteks lingkungan belajar kesehariannya. Di sekolah, literasi informasi kritis ini berhadapan dengan metode klasikal dan “penyeragaman” cara belajar seperti yang biasanya berlangsung di sekolah formal. Tampak bahwa tidaklah mudah bagi sekolah formal untuk mengubah cara pembelajarannya sesuai dengan kecepatan perkembangan teknologi

seiring dengan dicopotnya Anies Baswedan sebagai Mendikbud pada reshuffle kabinet Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016, maka program e-sabak ini tidak terdengar lagi kelanjutannya.

informasi. Cara berpikir dan bertindak ala digital native tidak akan memperoleh tempat di tengah kurikulum yang kaku dan berpusat pada guru.

Perkembangan dunia informasi yang membanjir di satu sisi dan pentingnya kebutuhan akan literasi informasi kritis di sisi lain, memang mau tidak mau secara langsung dihadapkan dengan dunia pendidikan. Hal ini bukan saja karena dunia pendidikan sangat berkepentingan dengan pembelajaran yang up to date demi menjaga kualitas “hasil didikannya” semata, akan tetapi karena peserta didik—terutama usia remaja ke atas—merupakan pengguna-pengguna internet yang juga merupakan konsumen berbagai informasi yang didapatkan dari media-media baru, termasuk di dalamnya media sosial. Hubungan ini menjadi lebih penting apabila dunia pendidikan tersebut diwakili oleh lembaga pendidikan yang sejak semula memiliki komitmen berada di jalur pedagogi kritis seperti Sekolah Qaryah Thayyibah. Interaksi antara ketiga hal tersebut: (a) konteks dinamika banjir informasi; (b) literasi informasi kritis; dan (c) dunia pendidikan, dapat dilihat dari sudut pandang pedagogi kritis. Sudut pandang tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti, Bagaimana pengaruh praktik literasi informasi kritis tersebut mengambil tempat di dalam agenda dan politik pedagogi kritis? Atau, jika dibalik, praktik pedagogi kritis seperti apa sehingga mampu menumbuhkan sikap literasi kritis? Bagaimana dan mengapa pedagogi kritis membuka peluang bagi sekolah untuk memperlancar praktik literasi informasi kritis? Bagaimana praktik literasi informasi dijalankan di level siswa, dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan? Hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

***

SMP Alternatif Qaryah Thayyibah berubah menjadi lembaga pendidikan non-formal berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) hanya satu setengah

tahun setelah berdiri, demi menjaga idealismenya untuk menjalankan pembelajaran yang bebas, kritis, dan berpusat pada anak. Bersama dengan jenjang SMA yang dibuka kemudian, sekolah ini menjadi komunitas yang disebut sebagai Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT).

KBQT, sebagai lembaga pendidikan non-formal yang secara khusus mengambil cara pembelajaran yang berbeda (bahkan berlawanan) dengan sekolah formal, merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peluang untuk melaksanakan literasi informasi kritis di kalangan peserta didiknya. Sebagai komunitas yang peka atas kebutuhan lingkungannya, KBQT terinspirasi oleh pemikiran tokoh-tokoh pendidikan kritis seperti Freire, A.S. Neill, Ivan Illich, dan bahkan Ki Hajar Dewantara dan Mangunwijaya. KBQT berusaha berada di jalur pedagogi kritis, seperti diamini oleh “Tim Award” dari Universitas Sanata Dharma (Budiawan et al., 2007, hal. 281). Peluang melaksanakan literasi informasi ini semakin besar dengan mengingat bahwa sejak berdiri KBQT bersinggungan erat dengan internet.

Murid-murid KBQT, sebagai anak usia remaja, memang merupakan kelompok masyarakat yang sangat diperhitungan sebagai pengguna internet aktif di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan APJII pada tahun 2016, tampak bahwa dari seluruh pengguna internet di Indonesia, 18,4% di antaranya berusia anak-remaja atau 10-24 tahun. 75,5% penetrasi pengguna internet juga berasal dari rentang usia ini (APJII, 2016, hal. 8). Dengan kata lain, peran dan pengaruh anak-anak usia remaja di dalam memanfaatkan internet termasuk cukup besar. Selain itu, mengingat pendapat Prensky mengenai digital native, maka pada tahun 2017 saja usia tertua digital native adalah 17 tahun atau setara dengan kelas VIII atau IX (SMA). Karena batasan tahun 2000 sebagai kelahiran digital native ini tidak rigid, maka bisa disimpulkan bahwa saat tulisan ini

disusun, seluruh peserta didik di sekolah dasar dan sekolah menengah adalah digital native.10

Posisi KBQT sangat strategis dalam menjalankan literasi informasi kritis. Hal tersebut karena (a) muatan pedagogi kritis di KBQT; (b) kedekatan KBQT dengan internet sehingga komunitas ini dianggap tidak gagap dalam berhadapan dengan informasi di internet; dan (c) komunitas ini—tidak seperti kebanyakan sekolah alternatif lain—dimulai dari jenjang SMP hingga SMA.

***

Penelitian terhadap praktik literasi informasi kritis yang sudah diterapkan di suatu komunitas pendidikan kritis merupakan lingkup yang menarik dan akan memberi banyak faedah bagi dunia pendidikan sekaligus masukan bagi jagat yang serba-terkoneksi dan senantiasa banjir informasi ini. Oleh karena itu, dalam tesis ini, topik yang saya ambil adalah “Praktik Literasi Informasi Kritis di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dibahas di dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana siswa-siswi KBQT melaksanakan praktik literasi informasi secara kritis dalam berinteraksi dengan sumber-sumber belajar?

2. Bagaimana guru/pendamping memosisikan diri untuk menciptakan suasana literasi informasi di KBQT?

10 Walaupun pendapat Prensky mengenai batasan usia digital native ini banyak dikritisi terutama karena

ketidakmerataan infrastruktur jaringan internet dan kesenjangan ekonomi di seluruh dunia, akan tetapi bagi warga KBQT konsep ini dapat digunakan mengingat “kedekatan” mereka terhadap jaringan internet.

3. Bagaimana praktik literasi informasi kritis di KBQT ditinjau dari sudut pandang pedagogi kritis?

C. Tujuan

Dengan menggunakan rumusan permasalahan di atas, tesis ini bertujuan sebagai berikut.

1. Melihat pola yang terbentuk antara murid-murid KBQT, guru/pendamping, dan informasi dalam media baru sebagai sumber pembelajaran.

2. Melihat bagaimana sikap guru sekolah atau pendamping dan pengelola sekolah terhadap banjir informasi di tengah tujuan pembelajaran.

3. Melihat informasi literasi kritis di sekolah alternatif KBQT di tengah tantangan dunia pendidikan, tantangan sosial, dan ekonomi secara umum. 4. Menempatkan praktik literasi informasi kritis di KBQT di dalam konteks

Kajian Budaya, terutama pedagogi kritis.

D. Manfaat

Manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai dukungan sekaligus pemikiran reflektif bagi sekolah-sekolah alternatif, khususnya KBQT, dalam mengelola dan mengembangkan komunitas/sekolah tersebut ketika berhadapan dengan kebutuhan literasi informasi kritis dan banjir informasi sembari menjaga prinsip-prinsip dalam pedagogi kritis.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan di sekolah menengah (dinas pendidikan terkait dan pengurus yayasan atau pengelola sekolah swasta), guru, kepala sekolah, dan bahkan orang tua, mengenai: (a) wacana praktik literasi

informasi secara kritis di lingkup sekolah; (b) referensi mengenai program pengajaran, lingkungan belajar yang kondusif, serta bagaimana mengembangkan cara menggunakan informasi yang bersumber dari “media baru”, serta berpartisipasi di dalamnya; dan (c) referensi mengenai bagaimana mengawinkan pendidikan yang manusiawi dan demokratis di tengah banjir informasi.

3. Sumbangan pemikiran bagi kajian mengenai pedagogi kritis berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, konvergensi media, literasi media, terutama oleh generasi digital native; sekaligus membuka ruang kemungkinan bagi penelitian-penelitian baru di bidang tersebut.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Literasi Informasi Kritis

Kata “literasi” sendiri berasal dari literate (Bhs. Inggris) yang akar katanya diambil dari Bahasa Latin literatus yang artinya “dipelajari” atau “dituliskan”. Kata informasi berasal dari information (Bhs. Inggris) yang dibentuk dari kata Bahasa Latin informatio yang artinya “konsep” atau “gagasan”. Seiring berjalannya waktu, secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai “kemampuan membaca dan menulis”11. Literasi menurut Workforce Investment Act di Amerika pada 1998 adalah “kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan bicara dalam bahasa Inggris, menghitung, dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tingkat penguasaan yang diperlukan oleh pekerjaan tertentu, baik di dalam keluarga maupun masyarakat”. Dengan berubahnya dunia dari abad informasi menjadi abad digital, maka definisi literasi tersebut

11 literacy = (noun) the ability to read and write.—ORIGIN C19: from literate, on the pattern of

memasukkan bagaimana mengakses informasi dalam format digital, mengevaluasinya, serta menggunakannya sesuai kebutuhan. Berdasarkan pengertian literasi di atas, maka American Library Association (ALA) mendefinisikan literasi informasi sebagai “seperangkat kemampuan yang diperlukan individu untuk mengenali kapan informasi diperlukan, dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengevaluasi, serta menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif” (Welsh & Wright, 2010, hal. 1). Sonia Livingstone menambahkan bahwa dalam definisinya yang paling sederhana pun, istilah “literasi” memiliki sejarah kontestasi yang kompleks dengan melibatkan kekuasaan dan otoritas tertentu dalam hal mengakses, menginterpretasi, dan memproduksi teks, baik dalam bentuk buku maupun media massa (Livingstone, 2004)12. Menurut James W. Potter, istilah literasi berkaitan dengan (a) pengembangan keterampilan dasar (misalnya menulis, membaca, dan sebagainya); (b) pengembangan pengetahuan dasar; dan (c) kombinasi antara keterampilan dan pengetahuan (Potter, 2009, hal. 562).

Dalam perkembangannya, Livingstone menunjukkan bahwa kini muncul berbagai istilah baru, seperti literasi komputer, literasi audiovisual, literasi kritis, literasi visual, literasi oral, literasi budaya, dan literasi sosial (Livingstone, 2004, hal. 2). Pengertian berbagai jenis literasi tersebut kadang saling tumpang tindih dan kerap memiliki tujuan yang khusus.

Ia melanjutkan bahwa pada saat ini, masyarakat hidup di media environment yang mengintegrasikan dunia cetak, audiovisual, hubungan telepon, dan media komputer. Dibutuhkan literasi atas “pan-media” yang mencakup interpretasi atas segala macam teks yang tersampaikan melalui media, baik disiarkan atau diterbitkan, secara elektronik

(Livingstone, 2004, hal. 2–3). Dengan kata lain, Livingstone memasukkan batasan “literasi” secara tradisional ke dalam bentuknya yang meluas, aplikatif terhadap fenomena “banjir informasi” dan “perkembangan logaritmik” teknologi komunikasi, ke dalam suatu yang disebut literasi media.

Definisi mengenai literasi media ternyata sangat bervariasi. Potter dalam suatu wawancara mengatakan, “Jika kamu mewawancarai 100 orang yang berbeda, mungkin kamu akan mendapatkan 150 definisi yang berbeda mengenai literasi media” (Potter, 2011).

Renee Hobbs, dalam makalahnya berjudul “Media Literacy” (2015) juga mengungkapkan bahwa meskipun konsep literasi media sudah muncul di Amerika dan Eropa pada awal abad XX, tetapi konsep ini senantiasa berubah seiring dengan perubahan di bidang pendidikan, media digital, media massa, budaya pop, dan masyarakat. Kemudian, ia mendefinisikan literasi media sebagai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat kontemporer dengan cara mengakses, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media di dalam berbagai macam bentuk (Hobbs, 2015, hal. 4–5). Hobbs kemudian menambahkan bahwa definisi literasi media harus berkaitan dengan pendidikan berbasis inquiry, child-centered learning, pemecahan masalah, kerja sama tim, alternatif untuk pengujian terstandar, dan kurikulum yang terintegrasi (Potter, 2009, hal. 558–567).

Definisi lain yang menarik mengenai literasi media adalah menurut Silverblatt dan Eliceiri dalam “Dictionary of Media Literacy”, menyatakan bahwa literasi media pada dasarnya adalah keterampilan berpikir kritis sehingga khalayak mampu untuk menguraikan informasi yang mereka terima melalui saluran komunikasi massa, sehingga memberdayakan serta mengembangkan kemampuan independen untuk menilai suatu

konten media (Silverblatt & Eliceiri, 1997, hal. 48). Sedangkan Sholle dan Denski dalam “Media Education and the (Re)production of Culture” berpendapat bahwa literasi media harus dikonsepkan di dalam kerangka pedagogi kritis, sehingga menjadi praktik politik, sosial, dan budaya (Sholle & Denski, 1997, hal. 17).

Pendapat Silvervlatt & Eliceiri serta Sholle & Denski di atas selaras dengan pendapat A.V. Ciardiello. Menurutnya, literasi kritis adalah seperangkat praktik dan kompetensi warga negara yang dimiliki oleh pembelajar untuk mengembangkan kesadaran kritis atas sudut pandang tertentu yang diajukan atau disembunyikan oleh sebuah teks (Ciardiello, 2004, hal. 138–147). Menurut Anne E. Gregory dan Mary Ann Cahill, definisi Ciardiello tersebut kurang lengkap karena literasi kritis semestinya diletakkan tidak (hanya) sebagai “perkakas” melainkan sebagai kapital budaya yang menyediakan kesadaran kesejarahan bagi pembaca (Gregory & Cahill, 2009, hal. 2–3). Namun, teori Cardiello tersebut menunjukkan pentingnya literasi informasi yang diperlakukan secara kritis.

Dengan mengelaborasi pendapat Hobbs, Aufderheide (1993), dan Potter, maka Livingstone mendefinisikan literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan di dalam berbagai bentuk.Keempat komponen tersebut, yakni (1) akses, (2) analisis, (3) evaluasi, dan (4) penciptaan konten media, merupakan dasar dari keterampilan literasi media (Livingstone, 2004, hal. 3).

Menurut Hobbs, konsep literasi media berkaitan dengan empat konsep teoritis yang lain: (a) sebagai penyeimbang atas pengaruh negatif media; (b) sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuasaan hegemonik atas media massa; (c) sebagai cara untuk mengenali struktur dan konstruksi pesan media; dan (d) sebagai cara untuk mengakui peran identitas, voice, dan subjektivitas, dalam praktik mengonsumsi dan menciptakan

pesan media. Dengan kata lain, terpengaruh oleh (a) media effect tradition, (b) tradisi kajian budaya kritis, (c) tradisi retorika, (d) tradisi kajian budaya Amerika. Tetapi, pengaruh yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah terutama kaitannya dengan tradisi kajian budaya kritis.

Sebagai tradisi kajian budaya kritis, konsep ini mencakup bahwa literasi media merupakan teori yang mengukuhkan bahwa audiens media massa adalah pihak yang pasif dan tereksploitasi di dalam industri budaya. Dalam hal ini, audiens mengonsumsi produk-produk budaya industri yang mereproduksi hubungan-hubungan kekuasaan dalam rangka mengendalikan aset-aset produksi.

Sedangkan menurut Potter, ada lima konsep kunci dalam literasi media, sebagai berikut (Potter, 2009, hal. 562):

1. semua pesan adalah konstruksi,

2. pesan merupakan representasi pembuat pesan terhadap realitas sosial, 3. individu menegosiasikan makna melalui interaksi dengan pesan, 4. pesan memiliki kegunaan/tujuan ekonomi, politik, sosial, dan estetika, 5. setiap bentuk komunikasi memiliki karakteristik yang unik.

Menurut Potter, “media” dalam istilah literasi media adalah media cetak, televisi, gambar diam dan gambar bergerak, komputer, multimedia, semua teknologi yang menyampaikan informasi, dan semua bentuk komunikasi (Potter, 2009, hal. 560–561).

Dengan mengelaborasi berbagai definisi, konsep, dan unsur-unsur di dalam literasi media di atas, maka istilah literasi media dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat kontemporer dengan cara mengakses, mengumpulkan,

menganalisis, dan mengevaluasi, serta menciptakan pesan dari/ke segala bentuk media (baik media konvensional maupun “media baru”).

Sedangkan istilah literasi informasi menjadi bermakna lebih luas karena memasukkan unsur komunikasi langsung (misalnya dalam percakapan, diskusi, dan chatting di media sosial) secara timbal balik, baik antarindividu maupun secara simultan dalam suatu kelompok, baik secara langsung maupun melalui media. Selain itu, literasi informasi perlu ditempatkan dalam kerangka kesadaran berpikir kritis seperti pendapat Sholle & Denski.

Oleh karena itu, literasi informasi kritis dalam tesis ini didefinisikan sebagai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat kontemporer dengan cara secara aktif dan kritis mengakses, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi, serta menciptakan pesan dari/ke segala bentuk media (baik secara langsung maupun melalui media konvensional dan “media baru”), secara merdeka, kontekstual, sehingga dapat berpartisipasi di dalam masyarakat demokrasi, sebagai praktik politik, sosial, dan budaya.

Berbagai acuan yang digunakan dalam literasi informasi mengambil istilah dalam literasi media, karena literasi media merupakan bagian di dalam literasi informasi.

2. Literasi Media di Indonesia

Menurut B. Guntarto (2011), istilah literasi media di Indonesia mulai muncul pada tahun 1990. Pada awalnya, literasi media merupakan reaksi atas dampak buruk media (dalam hal ini sebagian besar adalah televisi) terhadap anak. Perkembangan berikutnya (setelah tahun 2000), literasi media banyak mengkritisi regulasi, kode etik, dan bahkan sensor. Menurut Guntarto, hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap

pers, kebebasan informasi, serta advokasi terhadap pengaduan pemberitaan pers. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sendiri kerap mengklaim programnya sebagai literasi media, namun isinya lebih pada ajakan terhadap masyarakat untuk memahami regulasi penyiaran, mencintai tayangan lokal, dan mengkritisi bagaimana seharusnya tayangan televisi disiarkan. Lembaga-lembaga lain seperti YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), UNICEF, atau pihak pemerintah melalui Departemen Penerangan (dulu), Kemenkominfo, dan Kemendikbud masing-masing memiliki penekanan yang berbeda mengenai literasi media. Begitu pula dengan forum-forum berlabel literasi media.

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa setidaknya sampai tahun 2011 literasi media di Indonesia didominasi oleh sensor dan kampanye “mendapatkan tayangan/informasi” edukatif. Sayangnya, literasi media di Indonesia kemudian lebih banyak dikaitkan dengan media massa atau produk media konvensional seperti televisi, radio, film, dan media cetak, tetapi belum begitu banyak mengaitkannya dengan “media baru”.

Literasi media yang lebih menekankan pada media baru justru muncul bertajuk “Gerakan Internet Sehat” oleh ICT Watch16. Gerakan yang mulai digalakkan sejak tahun 2002 ini mengusung advokasi “mengedepankan kebebasan berekspresi di Internet secara aman (safely) dan bijak (wisely), dengan pendekatan: (1) self-filtering hanya di level keluarga dan sekolah; (2) peningkatan konten lokal yang positif, bermanfaat, dan menarik; dan (3) pemberdayaan masyarakat madani (civil society) tentang teknologi informasi dan komunikasi”. Gerakan ini kemudian diadopsi menjadi

16 LSM yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di

kampanye pemerintah—dalam hal ini Kemkominfo—melalui SK Menkominfo No. 28/KEP/M/Kominfo/1/2009 (Tim Internet Sehat, n.d.).

3. Penelitian-penelitian Terkait dengan Literasi dan Pendidikan

Dalam makalah penelitiannya yang berjudul “Memetakan Literasi Media di Indonesia” (Hendriyani & Guntarto, 2012, hal. 9–10), terungkap bahwa pada tahun 2011 terdapat enam kelompok aktivis literasi media di Indonesia, yakni (1) LSM dan yayasan; (2) sekolah; (3) perguruan tinggi; (4) masyarakat umum; (5) lembaga-lembaga lain seperti Kementerian PPA, Dewan Pers, Unesco, dll.; dan (6) gabungan atau koalisi dari berbagai lembaga.

Keenam kelompok tersebut memiliki program literasi media yang berbagai macam, dari ceramah hingga pelatihan; dalam jangka pendek maupun rutin. Namun, temuan menarik Hendriyani & Guntarto adalah bahwa sekolah bukanlah aktor utama dalam program literasi media (Hendriyani & Guntarto, 2012, hal. 13). Padahal berdasarkan penelitian ini, kelompok usia yang paling rentan terhadap dampak negatif media adalah anak dan remaja. Kelompok usia ini paling jarang memperoleh program literasi media.

Salah satu penelitian yang menarik untuk menempatkan tesis ini adalah penelitian kualitatif (dengan metode focused grup discussion) yang dilakukan terhadap beberapa mahasiswa Jurusan Komunikasi di Jakarta pada tahun 2015 berjudul "Literasi Media Internet di Kalangan Mahasiswa" (Adiarsi, Stellarosa, & Silaban, 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kritis para partisipan penelitian ini terhadap informasi yang diperoleh masih kurang. Mereka cenderung menjadi konsumen berita, dan dianggap kurang dalam mengkritisi, menilai, serta mengevaluasi berita. Padahal, sebagian besar

menempatkan media internet sebagai sarana informasi dan hiburan, dengan aktivitas terbesar adalah ber-media-sosial. Temuan tersebut berlaku, baik bagi mahasiswa yang menghabiskan waktu berinternet 30 menit s.d. lima jam per hari, maupun di atas lima jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa durasi waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan internet tidak berpengaruh terhadap sikap kritis terhadap informasi.

Penelitian lain yang terkait dengan literasi media internet adalah penelitian kuantitatif berjudul “Pengaruh Kompetensi Individu (Individual Competence) Terhadap Literasi Media Internet di Kalangan Santri” oleh Muhammad Sholihuddin (2014). Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa kemampuan teknis dan pemahaman kritis (critical understanding) para partisipan, yaitu anak-anak Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Jombang, berpengaruh terhadap meningkatnya literasi media. Akan tetapi, kemampuan membangun relasi sosial di dunia nyata ternyata dikatakan tidak berkaitan dengan literasi media melalui internet.

Penelitian Sholihuddin di atas menunjukkan bahwa diperlukan kemampuan teknis yang tinggi serta pemahaman kritis yang mencukupi agar tercipta literasi media internet di sekolah. Meskipun tidak ada kaitan antara kemampuan membangun relasi sosial dengan literasi media internet, namun penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika relasi sosial tersebut digunakan justru untuk memperbincangkan konten di dalam internet? Bagaimana pengaruh guru/pembimbing di dalam menumbuhkan pemahaman kritis?

Carol V. Lloyd (1996) melakukan penelitian studi kasus dengan membandingkan dua kelas Biologi di dua SMA di Amerika. Satu kelas dipimpin oleh guru yang “behavioral”, dan kelas lain dipimpin oleh guru yang “konstruktivis”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana murid-murid mengembangkan scientific

literacy, dan kondisi seperti apa yang tepat. Scientific literacy berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan informasi akademis sesuai dengan subjek pembelajaran melalui media pembelajaran yang tersedia (termasuk percobaan di lab.).

Kelas dengan guru “behavioral” menekankan murid-murid untuk membaca dan menghafalkan fakta-fakta, dan kemudian menuliskan lagi informasi yang sudah dihafalkan. Buku adalah panduan dan sumber informasi utama. Sedangkan kelas dengan guru “konstruktivis” menekankan pada interaksi satu sama lain dengan topik utama gagasan penting di dalam subjek Biologi. Buku dan kurikulum dianggap sebagai referensi dan informasi didapatkan dari percakapan/interaksi antara guru dan murid.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa murid-murid di kelas dengan guru “konstruktivis” memiliki semangat belajar dan kesukaan terhadap pelajaran Biologi lebih tinggi daripada kelas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa scientific literacy dapat dikembangkan dengan lebih baik di kelas dengan guru yang “konstruktivis”. Dengan melihat bahwa pada dasarnya scientific literacy adalah literasi informasi yang khusus, maka penelitian ini juga mengindikasikan bahwa literasi informasi dapat dikembangkan dengan bimbingan guru yang bersifat “konstruktivis”.

Becky Runyan dan Cheu-Jey Lee (2011) melakukan penelitian tindakan kelas berjudul “From Apprehension to Critical Literacy” dalam rangka menumbuhkan literasi kritis. Dalam penelitian ini ditemukan dua hal menarik. Pertama, adalah bagaimana peneliti (bertindak sebagai guru pengganti) memengaruhi seisi kelas, sehingga mereka memiliki kesadaran literasi kritis. Cara yang digunakan adalah dengan memberi materi atau bahan diskusi yang merupakan topik hangat saat itu dan mengundang perdebatan. Istilah yang peneliti gunakan adalah stirring up the class. Murid-murid kemudian

menyadari bahwa apa yang mereka baca dan dengar selalu dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Di sini mereka mula mengenal praktik literasi secara kritis.

Kedua, Becky Runyan menemukan bahwa salah satu muridnya—Mark— tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi sangat menyukai mengendarai sepeda BMX. Becky kemudian mempraktikkan metode Freire mengenai “generative words”, yakni kata-kata performatif yang menjadi topik berkaitan dengan keinginan Mark. Hal tersebut menuntut Mark untuk mengetahui dan mengeksplorasi lingkungannya berkaitan dengan kesukaannya bersepeda—termasuk risiko dan bahaya yang ia temukan. Akhirnya, Mark memiliki kemampuan membaca dan menulis dalam rangka literasi kritisnya terhadap lingkungan tempat dia tinggal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi (informasi) kritis tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang pintar atau sudah menguasai keterampilan teknis (seperti membaca, menulis, berhitung, mengoperasikan komputer, media rekam, dll), melainkan diperuntukkan bagi semua orang—dalam hal ini semua murid, bagaimanapun kemampuan dan latar belakangnya.

***

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam Kajian Pustaka ini adalah, pertama, bahwa difinisi literasi informasi kritis bertalian erat dengan unsur-unsur mengakses, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi, serta menciptakan pesan dari/ke segala bentuk media (baik secara langsung maupun melalui media konvensional dan “media baru”), secara merdeka, kontekstual, sehingga dapat berpartisipasi di dalam masyarakat demokrasi, sebagai praktik politik, sosial, dan budaya. Kedua, remaja adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan atas dampak negatif media, dan karenanya perlu

diperhitungkan keterlibatannya dalam literasi informasi kritis, namun kelompok ini justru paling jarang mendapatkan program literasi media: sekolah bukan aktor utama program literasi media (Hendriyani & Guntarto, 2012, hal. 13). Ketiga, relasi sosial di sekolah, termasuk guru di dalamnya, memiliki peluang untuk menggerakkan literasi informasi kritis (bandingkan Sholihuddin, 2014). Keempat, literasi informasi dapat dikembangkan dengan bimbingan guru yang bersifat “konstruktivis”(Lloyd, 1996), dan literasi informasi tersebut diperlukan oleh semua golongan murid (Lee & Runyan, 2011).

Penelitian dalam tulisan ini mengambil posisi dengan mengajukan literasi informasi kritis (sesuai dengan batasan dalam tulisan ini) di dalam suatu komunitas belajar yang bukan sekolah formal dan didesain sedemikian rupa sehingga sebebas dan secair mungkin, yakni KBQT. Menarik untuk melihat bagaimana praktik literasi informasi di sekolah ini setelah 15 tahun berdiri. Saat ini, konsep-konsep yang direngkuh KBQT (Freire, Illich, maupun Neill) sedang berhadapan dengan konvergensi media. Selain itu berbagai kemudahan komunikasi menyebabkan akses terhadap internet bukan lagi privelege bagi warga KBQT, tidak seperti di tahun 2003.

F. Kerangka Teori

Data-data di dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan kerangka teori yang disusun menggunakan konsep-konsep yang dipaparkan dalam subbab ini. Praktik literasi informasi kritis yang dilakukan oleh murid-murid KBQT dibahas menggunakan konsep-konsep literasi informasi. Posisi guru dalam berinteraksi dengan murid sehingga menghasilkan literasi kritis tersebut dibahas menggunakan Teori Empat Wacana. Praktik yang dilakukan oleh murid dan posisi guru tersebut kemudian ditinjau dari kacamata gerakan pedagogi kritis.

1. Literasi Informasi Kritis

Ketika berhadapan dengan informasi, maka subjek akan berinteraksi dengan objek, yaitu informasi itu sendiri. Biasanya, literasi hanya dikaitkan dengan proses interaksi antara subjek dengan objek. Dalam literasi informasi kritis, hasil dari proses interaksi tersebut, yakni karya atau tindakan setelah subjek memperoleh informasi, juga dianalisis. Dalam konsep literasi informasi kritis yang digunakan dalam tulisan ini, saya menggunakan “Karakteristik Orang yang Terliterasi Media” menurut pendapat Potter (2009, hal. 564–566) untuk melihat subjek, yakni murid-murid KBQT dalam praktik literasi.

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mengembangkan, baik keterampilan maupun pengetahuan terhadap literasi informasi secara kritis. Area kunci keterampilan: analisis, evaluasi, pemilahan, induksi, deduksi, abstraksi, sintesis, dan ekspresi persuasif. Area kunci pengetahuan: industri media, konten media, efek media, informasi di dunia nyata, dan pengetahuan mengenai diri sendiri.

b. Memiliki struktur pengetahuan yang dibangun sendiri.

c. Mengembangkan literasi informasi kritis, baik dengan cara berlatih, berdiskusi, maupun memberi saran, dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan mengembangkan demokrasi.

d. Memahami bahwa literasi informasi bersifat multidimensi serta berdampak politik, sosial, dan budaya. Struktur pengetahuan yang kita bangun atas informasi dari media bersifat kognitif, emosional, estetis, dan moral. Keempat hal ini harus ada di dalam struktur pengetahuan yang dibangun.

e. Melakukan literasi informasi kritis tidak hanya pada satu medium, tetapi semua media termasuk komunikasi langsung.

f. Orang yang terliterasi secara media menunjukkan pemahaman bahwa tujuan literasi media adalah untuk berlatih agar semakin dapat mengendalikan eksposure dan penciptaan makna.

g. Mempertimbangkan nilai-nilai.

h. Mampu mengendalikan, menyaring, dan memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dirinya ada di tengah eksposure media (atau menjadi sumber informasi).

i. Menyadari bahwa literasi informasi kritis bukanlah kategori, melainkan kontinuum. Bukan membedakan siapa yang terliterasi dan siapa yang bukan, melainkan lebih pada gradasi semakin terliterasi atau semakin tidak terliterasi.

Selain itu, proses dan hasil interaksi antara subjek dengan informasi juga dilihat menggunakan unsur-unsur dalam literasi informasi kritis (Hobbs, 2015; Livingstone, 2004, hal. 3; Potter, 2009, hal. 562) sebagai berikut.

a. akses terhadap informasi,

melihat bagaimana subjek memperoleh informasi, baik secara langsung (pengamatan atau percakapan) maupun melalui media, dan seberapa mudah/sukar informasi tersebut diakses;

b. cara pengumpulan informasi,

melihat bagaimana informasi yang diakses tersebut dianggap penting sehingga disimpan (dicatat, direkam, dihafalkan, dan sebagainya);

melihat apakah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan menjawab permasalahan;

d. mengevaluasi informasi,

melihat apakah informasi tersebut dapat dipercaya, bagaimana dampaknya, apakah layak diketahui orang lain, dan bagaimana cara paling bijak untuk menggunakannya. Salah satu cara untuk mengevaluasi informasi adalah dengan melihat konsep kunci dalam literasi media, yakni semua pesan adalah konstruksi; pesan adalah representasi pembuat pesan; makna diasosiasikan individu melalui interaksi dengan pesan; pesan tersebut memiliki tujuan ekonomi, politik, sosial, dan estetika; serta bahwa setiap bentuk komunikasi memiliki karakteristik unik (Potter, 2009, hal. 562);

e. penciptaan karya,

berkaitan dengan karya yang dibuat berdasarkan informasi yang sudah melalui tahap-tahap sebelumnya;

f. kontekstualitas karya,

melihat apakah karya yang dibuat tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata yang dihadapi, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis, dan sebagainya.

Proses atau praktik literasi dijelaskan dalam akses, pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi. Sedangkan hasil dari proses literasi informasi kritis dijelaskan dalam bagaimana subjek mencipta karya dan bagaimana karya tersebut bersifat kontekstual terhadap dunia di sekitarnya.

Karya atau tindakan yang dihasilkan subjek merupakan hal yang penting dalam literasi informasi kritis, karena menyangkut bagaimana karya atau tindakan tersebut memiliki kontekstualitas dengan kehidupan subjek. Di dalam karya atau tindakan tersebut, terkandung keterampilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan subjek.

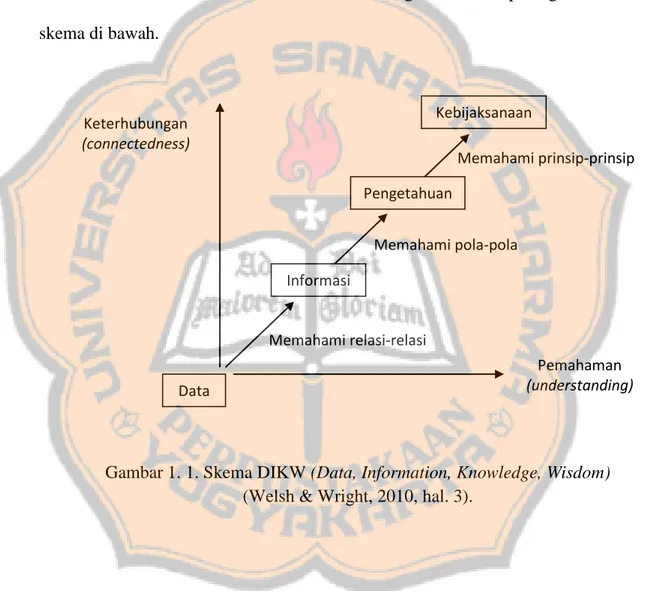

Salah satu cara untuk memahami keterkaitan informasi dengan konteks yang ada di sekitar subjek adalah menggunakan Piramida DIKW (data, information, knowledge, wisdom) menurut Teresa Welsh & Melissa Wright (2010). Dalam piramida ini, data, informasi (information), pengetahuan (knowledge), dan kebijaksanaan (wisdom) yang dimiliki subjek dipengaruhi oleh keterhubungan (connectedness) subjek dengan sumber data dan tingkat pemahaman subjek.

Data adalah fakta-fakta atau apapun yang ditangkap oleh subjek, dapat berupa angka, kata-kata, narasi, objek estetis (seperti lukisan, lagu, karya), pengalaman, dan sebagainya. Data ini tidak memiliki potensi untuk menjadi informasi apabila subjek tidak memahami konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk melihat data tersebut. Informasi adalah data-data yang dilihat sesuai dengan konteksnya, serta dilihat melalui sudut pandang tertentu. Informasi didapatkan dengan memahami relasi atas data-data yang diperoleh, dikaitkan dengan pemahaman yang sudah dimiliki oleh subjek. Informasi ini diperoleh apabila subjek memiliki data yang cukup dan pemahaman yang cukup pula. Jadi, tindakan memperoleh informasi adalah tindakan aktif (Welsh & Wright, 2010, hal. 2–3).

Informasi yang diperoleh oleh subjek tersebut kemudian dipahami pola-polanya, diperkaya dengan informasi lain, sehingga menjadi pengetahuan. Pengetahuan inilah yang menyediakan tuntunan untuk aksi atau perencanaan sebuah karya. Di dalam pengetahuan ini, maka konteks sudah dileburkan dalam seperangkat konsep. Informasi

ini dipahami sedemikian rupa oleh subjek, sehingga ditemukan prinsip-prinsip yang selalu muncul dalam serangkaian informasi tertentu. Prinsip-prinsip di dalam pengetahuan tersebut bersama-sama dengan pemahaman mengenai pengetahuan mana yang akan digunakan dan untuk kegunaan apa, melahirkan kebijaksanaan (Welsh & Wright, 2010, hal. 2–3).

Piramida DIKW menurut Welsh & Wright tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah.

2. Teori Empat Wacana dalam Pendidikan

Konsep-konsep literasi informasi kritis di atas membahas relasi antara murid dengan sumber informasi serta karya yang dihasilkannya. Dalam proses tersebut, terdapat peranan guru atau pendamping, sehingga suasana literasi informasi kritis tetap berjalan.

Data Informasi Pengetahuan Kebijaksanaan Keterhubungan (connectedness) Pemahaman (understanding) Memahami relasi-relasi Memahami pola-pola Memahami prinsip-prinsip

Gambar 1. 1. Skema DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) (Welsh & Wright, 2010, hal. 3).