BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Komersialisasi Ekonomi di Pedesaan Jawa

Arus modernisasi, globalisasi dan bahkan liberalisasi ekonomi memang telah memberikan dampak nyata pada transformasi struktur dan kultur masyarakat, khususnya di pedesaan. Meluasnya kemiskinan, ketimpangan hingga memudarnya nilai-nilai dan ikatan tradisional masyarakat desa adalah kondisi yang paling sering dicontohkan sebagai dampak liberalisasi ekonomi tersebut. Dengan kata lain, semakin ekonomi uang mempengaruhi sistem-sistem ekonomi tradisional, maka ciri kesamarataan (pedesaan) juga semakin pudar dan kerenggangan antar kelompok semakin lebar (Tjondronegoro, 2008:167). Selain itu, hubungan sosial menjadi bersifat kontraktual, pragmatis, berorientasi pemenuhan diri sendiri (self fulfillment) serta determinasi manusia sebagai homo economicus

(Somantri, 2006:466). Dalam konteks memahami transformasi sosial, institusional dan kebudayaan dalam arti luas inilah kemudian sosiologi pedesaan berkembang.

Seberapa jauh dan dalam dampak modernisasi, globalisasi dan liberalisasi ekonomi tersebut terhadap keterbukaan1 dan transformasi kebudayaan masyarakat desa-tradisional merupakan ranah penelitian yang menarik dan penting untuk dikaji. Mengingat,

1

Popkin (1986:1) menjelaskan bahwa kebanyakan petani sekarang hidup dalam desa-desa yang terbuka (open villages), yaitu desa-desa dengan tanggung jawab individual terhadap pembayaran pajak, batas-batas desa yang tidak lagi jelas dengan dunia luarnya, tiadanya pembatasan terhadap kepemilikan tanah, kekaburan pengertian kewargadesaan (village citizenship) dan pemilikan tanah secara pribadi.

seperti yang dikemukakan oleh Prof Sajogjo (1982), bahwasanya untuk memahami sistem ekonomi masyarakat, kita harus mempelajari budayanya dan untuk mempelajari budaya masyarakat, haruslah memahami perilaku ekonominya. Salah satu kajian terkait dampak sistem ekonomi pasar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan pernah dilakukan oleh D.H. Penny (1990), dimana ia menyimpulkan bahwa kerawanan pangan dan kemiskinan di pedesaan adalah akibat dari sistem ekonomi pasar (yang kini bahkan diperkuat oleh gelombang modernisasi, globalisasi dan liberalisasi).

Gambar 1. Dimensi dan dampak Komersialisasi di pedesaan (Peny, 1990:81-85).

Dalam kajiannya, D.H. Peny (1982) menyimpulkan bahwa liberalisasi ekonomi telah gagal memberikan kemakmuran bagi masyarakat petani di pedesaan Jawa. Liberalisme juga gagal memberikan penjelasan serta petunjuk tentang langkah-langkah yang

Dimensi Ekonomi Dimensi Sosial Budaya

1. Cara (moda) ekonomi yang dominan

2. Peranan harga dalam alokasi sumber daya

3. Pasar tenaga kerja 4. Persewaan tanah/lahan 5. Peminjaman dan gadai

tanah serta pemilikan yang lainnya

6. Kemiskinan absolut dan relatif

1. Frekuensi Gotong royong 2. Partisipasi dalam

acara/upacara sosial 3. Tingkat perceraian 4. Tingkat migrasi terpaksa 5. Tingkat apatisme individu

dan sosial 6. Tingkat

kejahatan/kriminalitas Komersialisasi

harus diambil dalam memecahkan persoalan kemiskinan yang membelenggu petani di pedesaan. Paham dan teori liberalisme - yang diwujudkan dalam proses komersialisasi atau pasarisasi (marketization) – ini tidak cocok untuk masyarakat pedesaan di Indonesia2. Buktinya, proses komersialisasi yang sama persis terjadi di Barat dengan di Jawa, ternyata membawa hasil akhir yang bertolak belakang.

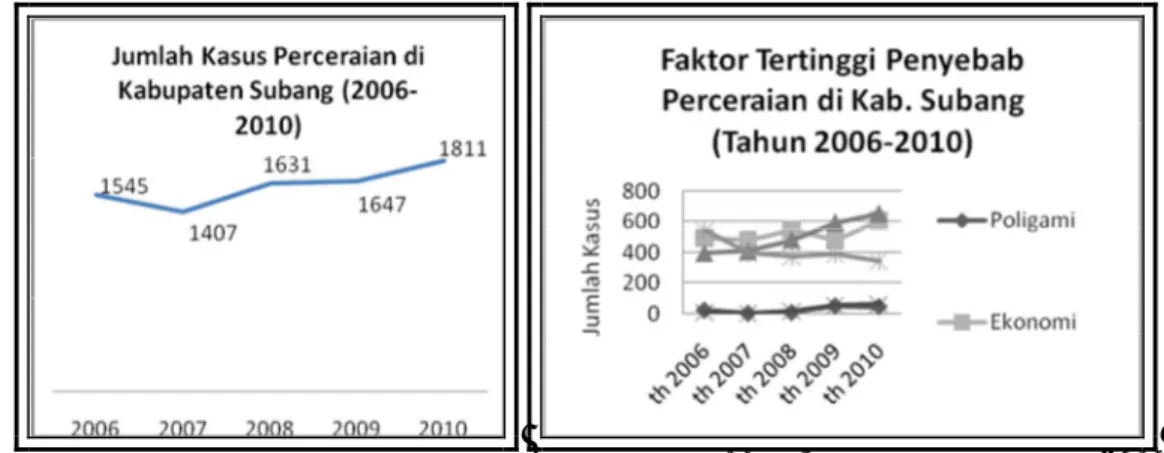

Sumber : BPS, Subang dalam angka 2010 Gambar 2. Pengaruh komersialisasi dalam dimensi Sosial-Budaya (Kiri). Tingkat Perceraian di Kab. Subang tahun 2006-2010 yang terus meningkat (2006-2010) dan (Kanan) Faktor Tertinggi penyebab perceraian di Kab. Subang

adalah Tidak ada tanggung jawab dan alasan ekonomi.

2

Liberalisme ekonomi yang diadopsi dan kemudian melahirkan pemiskinan dan kemiskinan bagi petani juga diungkapkan dalam catatan Mohamad Sadly (1965) tentang “pemiskinan ilmu ekonomi” dimana ilmu ekonomi yang diajarkan di UI mengikuti kelazimanan yang ada di Belanda (ekonomi pemerintahan). Berbeda dengan di UI, ilmu ekonomi di UGM lebih bercorak sosial ekonomi (ekonomi pertanian). Hal ini penting untuk dipahami, sebab jika dilacak secara genealogi pengetahuan, di UI inilah kemudian lahir para pembuat kebijakan ekonomi Indonesia yang biasa disebut sebagai The Berkeley Mafia yaitu para murid dari Soemitro (seorang sosialis) yang sepulang dari menempuh pendidikan di Amerika justru menjadi pembela utama ekonomi pasar di tanah air, seperti Widjojo, Suhadi, Subroto, Emil Salim, Sumarlin dan Ali Wardhana (Nugroho, 2010:249-254). Sementara itu, dari UGM lahir pemikir yang lebih sosialis, seperti Mubyarto dengan ekonomi pancasila-nya yang terinspirasi pemikiran James C. Scott. Todaro (1987) dalam Nugroho (2010:272) juga mengatakan bahwa teori ekonomi tradisional (neoklasik dan keynesian) terbatas relevansinya untuk memahami segi-segi khusus perekonomian di negara berkembang.

Jika masyarakat Barat mendapatkan kemakmuran melalui proses komersialisasi, maka masyarakat di pedesaan Jawa – dan Asia Tenggara pada umumnya - justru semakin kehilangan keterampilan-keterampilan non-pertanian dan laju kemiskinan serta kemelaratan jauh lebih cepat daripada sebelumnya (Soedjatmoko, 1980:46). Ditandai dengan terjadi erosi bertahap dari berbagai bentuk hubungan produksi lama dan meningkatnya dominasi buruh serabutan seiring berkembangnya kapitalisme agraria (Pincus, 1994;38). Ditambah dengan gejala pengasingan (alienasi), kemerosotan dalam hidup bermasyarakat serta tidak adanya perhatian terhadap kepentingan bersama telah melanda sebagian besar kehidupan wong cilik di pedesaan Jawa.

Secara sosiologis, beberapa kelemahan dan dampak dari komersialisasi telah secara nyata muncul ditengah masyarakat pedesaan di Jawa. Sebagian pihak mungkin mengatakan fenomena ini sebagai bentuk transisi masyarakat menuju “kemajuan”. Mereka yang menganggap bahwa komersialisasi merupakan wujud transisi masyarakat menuju kemajuan setidaknya memiliki lima dasar argumentasi tentang keuntungan komersialisasi, yakni (1) mendorong peningkatan produksi, kesejahteraan jasmani, bertambahnya pilihan jenis pekerjaan, teman hidup dan paham-paham politik (2) memungkinkan suatu bangsa melakukan spesialisasi (keuntungan komparatif) (3) meningkatkan mobilitas bangsa-bangsa, terobosan-terobosan baru yang berani di bidang intelektual (4) orang menjadi lebih rasional dalam tindakan dan perilaku ekonomi, politik, dan sosial lainnya serta (5) perbaikan komunikasi dan berkurangnya kepercayaan kepada takhayul (Peny dalam Sajogyo, 1982:167-168).

Namun di pihak lain, ada yang mengatakan bahwa komersialisasi merupakan penyebab “kemunduran”. Sebab, komersialisasi dianggap telah melahirkan ketidakseimbangan antara “kekayaan untuk diri sendiri” dan “kesejahteraan umum”, merosotnya “perasaan bermasyarakat”, lunturnya kemampuan memperoleh teman, polusi, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu, kebanyakan rumah di kota maupun desa di jawa kini berjeruji besi dan berpagar tinggi karena banyaknya pencurian dan kriminalitas lainnya, ijon kerja diganti dengan upah, upacara-upacara adat menjadi tidak lagi dihargai, ada beberapa petani yang menjadi lebih kaya dan berkuasa daripada sebagian besar petani lain di kampungnya, meningkatnya kebiasaan berhutang dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, desa-desa yang dulunya makmur dan aman dengan lumbung-lumbung pangan mereka, kini bahkan tidak mampu lagi untuk berswasembada.

Sumber : BPS, Subang dalam angka 2010:115 Gambar 3. Pengaruh komersialisasi dalam dimensi Sosial-Budaya.

Tingkat kriminalitas di Kab. Subang tahun 2006-2010 yang terus meningkat. Jenis kejahatan tertinggi adalah pencurian dan penipuan.

Meskipun demikian drastis perubahan sosial di pedesaan, namun masyarakat desa terkadang memiliki cara penyelesaian dan

adaptasi terhadap perubahan yang unik. Sebagai contoh, ketika involusi pertanian terjadi di pedesaan - sebagai akibat dari tekanan penduduk dan sumber daya yang semakin menurun - maka struktur sosial di pedesaan Jawa tidak lantas terpolarisasi3, melainkan cenderung tetap berusaha untuk menjaga homogenisasi sosial dan ekonomi diantara mereka. Dalam istilah Geertz (1983:102) fenomena ini disebut sebagai “berbagi kemiskinan” atau “kemiskinan yang dibagi rata” (shared poverty). Dalam konteks “memiskinkan bersama” ini, masyarakat desa membagi-bagi rezeki yang mereka punya bersama-sama, hingga lama-kelamaan makin sedikit bagian yang diterima oleh setiap orang atau rumah tangga. Pola inilah yang barangkali juga menular pada hubungan-hubungan sosial lainnya, dimana aturan-aturan (rules) dalam masyarakat juga turut berubah sedemikian hingga mengikuti semangat berbagi kemiskinan. Lebih-lebih dengan makin kencangnya arus globalisasi-modernisasi-liberalisasi ekonomi seperti saat ini, maka tidak menutup kemungkinan pola-pola berbagi kemiskinan ini telah berkembang, bermutasi dan bahkan menghilang mengikuti semangat individualisme dan komersialisme yang menjadi ruh masyarakat hari ini.

3

Meskipun mekanisasi atau modernisasi teknologi pertanian berlangsung, struktur masyarakat di pedesaan Jawa tidak lantas juga terpolarisasi, melainkan yang terjadi adalah masih dalam taraf stratifikasi. Hal inilah yang ditemukan dalam kajian Hayami & Kikuchi (1981). Memang diakui kecenderungaan perubahan ke arah polarisasi dapat saja terjadi, namun selama interaksi sosial dalam komunitas petani yang diikat oleh prinsip moral tradisional bisa dijaga dan dipertahankan tentu saja akan menghambat adanya polarisasi. Masalahnya adalah seberapa kuat dan seberapa lama nilai moral tersebut mengikat dan dapat menghambat sifat “personal/individualistik” dan menjaga dari pasar bebas (marketisasi)? Jika institusi atau kelembagaan sosial gagal menjaga ikatan solidaritas antar anggotanya, maka yang terjadi di pedesaan tidak hanya stratifikasi atau polarisasi akibat masuknya teknologi saja, melainkan juga akan mengarah pada individualisme yang meluas dan berakibat pada memudarnya ikatan tradisional komunitas, khususnya yang selama ini bersifat altruistik, seperti gotong royong dan adat-istiadat.

1.1.2. Gejala Komersialisasi Sosial di Pedesaan Jawa

Kondisi pedesaan - di Pulau Jawa khususnya – yang timpang secara struktural, baik dari segi kepemilikan, penguasaan, pendapatan hingga distribusi sumber daya, ternyata juga diiringi dengan perubahan sikap dan perilaku warganya yang semakin berwatak “modern” yang ditandai dengan sikap komersil4, individualistik, rasional, dan berorientasi material5. Pandangan kita tentang masyarakat desa yang guyub, memiliki rasa solidaritas tinggi, gotong royong, egaliter dan berorientasi nilai (ideal) hampir-hampir musnah akibat terpaan modernisasi, globalisasi dan liberalisasi pasar ini. Salah satu indikasi paling mencolok dari berubahnya pola relasi dan

mindset warga desa adalah makin terpinggirkannya tradisi-tradisi dan ritual-ritual tertentu yang menjadi warisan nenek moyang mereka secara turun menurun. Sebagian tradisi itu hilang, namun ada juga yang masih bertahan, seperti misalnya tradisi nyumbang yang dapat ditemui di hampir setiap etnis dan wilayah di Nusantara. Tradisi nyumbang ini memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya dapat bertahan meski ditempa oleh arus modernisasi yang demikian kencang.

Beberapa alasan yang menyebabkan tradisi nyumbang ini tetap eksis ditengah masyarakat adalah, pertama, tradisi ini merepresentasikan sifat dan kepribadian asli orang Indonesia yang terbiasa hidup secara komunal (extended family) dan oleh karena itu bersifat suka menolong. Kedua, tradisi ini sangat terkait dengan

4

Di dalam sektor pertanian dalam perekonomian pasar dimana kemiskinan meluas, maka golongan miskinlah yang berperilaku semakin komersil dan cenderung individualistik (Peny, 1990:xvviii).

5

pranata sosial lainnya seperti perkawinan, yang merupakan institusi yang sangat dihargai di dalam kehidupan sosial. Ketiga, tradisi ini disadari oleh setiap anggota masyarakat bersifat timbal balik (resiprokal), sehingga orang tidak ragu melakukannya karena pada suatu saat ia juga akan mendapatkan balasan pertolongan serupa dari anggota masyarakat lainnya. Menariknya adalah, bagaimana tradisi nyumbang ini beradaptasi dengan arus perubahan yang melanda desa tersebut? Bagaimana orang desa menilai tradisi nyumbang ini ditengah kondisi kehidupan (living condition) yang menurut para ahli dikonstruksikan sebagai kondisi kemiskinan dan disharmonisasi sosial pedesaan? Sebelum sampai kesana, barangkali dapat kita simak sebagian contoh atau bentuk tradisi sosial (nyumbang) yang ada di Pulau Jawa, antara lain :

Jagong : Tradisi Nyumbang di Jawa Tengah

Tradisi mendatangani undangan pernikahan di Jawa Tengah biasa disebut Jagong. Masyarakat yang mengadakan upacara pernikahan atau resepsi biasanya mengundang kerabat, tetangga, dan teman-temannya. Orang-orang berdatangan ke acara resepsi dengan membawa amplop berisi uang sumbangan maupun membawa kado. Namun, pada beberapa acara pernikahan ada peraturan untuk tidak menyumbang berupa barang ataupun karangan bunga. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam undangan, biasanya digambarkan dengan gambar “kendi” atau “celengan” yang biasa digunakan untuk menyimpan uang. Jika dalam undangan tertera gambar tersebut, masyarakat sudah paham bahwa yang mempunyai hajat menginginkan sumbangannya berupa uang. Besarnya sumbangan juga disesuaikan dengan mewah atau tidaknya acara, jadi jumlah sumbangan yang harus diberikan akan berbeda ketika acara tersebut

diselenggarakan di rumah atau di gedung pertemuan. Pada masyarakat pedesaan, banyak yang masih memberikan bahan makanan seperti beras, telur, gula, teh, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Akan tetapi saat ini untuk kepentingan praktis, masyarakat pedesaan pun mulai memilih nyumbang dalam bentuk uang. Hanya anggota keluarga saja yang biasanya nyumbang dalam bentuk bahan makanan. Jika yang mempunyai hajatan tersebut masih ada hubungan saudara, maka jumlah sumbangan yang diberikan pun semakin besar. Belakangan, di beberapa daerah muncul gejala “standarisasi” jumlah sumbangan yang berupa uang.

De’-Nyande’ : Tradisi Nyumbang di Madura

Tidak jauh berbeda dengan tradisi nyumbang di Jawa Tengah, pada umumnya, masyarakat Madura juga mengenal tradisi nyumbang. Yang membedakan adalah, ketika mengisi buku tamu, para tamu undangan juga dicatat jumlah sumbangannya dan disebutkan namanya melalui pengeras suara beserta jumlah sumbangannya. Sehingga para tamu undangan mengetahui besar sumbangan dari masing-masing tamu. Kemudian catatan tersebut akan disimpan orang yang mempunyai hajatan dan dipakai acuan untuk mengembalikan sumbangan dengan jumlah yang sama dengan yang diterimanya.

Mbecek : Tradisi Nyumbang di Jawa Timur

Tradisi mbecek atau buwuh sering kali diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang dan atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajat atau pesta. Adapun bentuk sumbangannya dapat berupa barang (beras, gula, kentang, mie, roti, pisang, kelapa, boncis, dan lain sebagainya) yang bisanya akan

dibawa oleh kaum perempuan disamping uang, Sedangkan untuk laki-laki sumbangan tersebut biasanya berupa uang saja. Tradisi

mbecek banyak melibatkan orang yang mana masing-masing orang memiliki peran yang berbeda. Ada yang berperan membantu keluarga yang menggelar hajatan (saudara dan tetangga) dan ada yang berperan sebagai penyumbang (tetangga, saudara, sahabat, teman dan kenalan). Pelaksanaan pesta perkawinan ataupun khitanan yang ada di desa seringkali aktivitas mbecek ini merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hubungan sosial anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan tidak semata-mata karena keikhlasan hati akan tetapi ada hal yang diinginkan yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan pengembalian yang setimpal dari usaha yang telah diberikan. Sedikit berbeda dengan tradisi hajatan pada umumnya, tradisi mbecek bisa berlangsung beberapa hari. Dari mulai persiapan (rewang), ketika berlangsungnya acara, hingga selesainya acara. Selama itulah anggota masyarakat akan membantu. Tradisi ini melibatkan semua orang dewasa, sehingga waktu yang sedianya digunakan untuk bekerja terkuras untuk tradisi mbecek atau

buwuh ini.

Gantangan : Tradisi Nyumbang di Subang-Jawa Barat

Gantangan, yang memiliki nama lain “Gintingan”, “Telitian”, atau “Talitihan” adalah salah satu contoh kebiasaan yang berkembang di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sistem hajat6 gantangan seperti ini dijalankan dengan kuat di Subang wilayah

6

Bagi masyarakat Subang tradisional, sistem penyelenggaraan hajat juga mengikuti perhitungan kalender/bulan “baik” dan “tidak baik/dilarang” untuk melakukan hajatan. Bulan yang dijauhi untuk penyelenggaraan hajatan adalan bulan Hapid (2), Muharram/Sura(4), dan Sapar (5). Sedangkan bulan baik antara lain bulan syawal (1), Raya Agung (3), maulud (6), Silih Mulud (7), Jumadil Awal (8), Jumadil Akhir (9), Rajab (10), Ruwah (11), dan Puasa (12).

tengah dan utara yang juga dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional. Nuansa pertukaran ekonomi dalam tradisi ini terasa sangat kuat. Yakni, ketika ada seseorang yang punya hajat dan menggelar syukuran, maka siapapun, baik tetangga dekat maupun jauh, teman kerja, atau para tamu undangan bisa “menyimpan” beras atau uang dalam jumlah tertentu. Sejumlah uang atau beras yang diberikan oleh undangan tadi, adalah sumbangan yang sifatnya “pinjaman” dan menjadi hutang bagi penyelenggara hajat. Jika kelak si pemberi bantuan tadi menyelenggarakan hajat yang serupa, maka si penerima bantuan tadi, harus mengembalikan sumbangan itu dengan nilai yang sama (Prasetyo, 2010).

Misalnya, jika tuan A pernah menyimpan 50 liter beras (5 gantang) dan uang Rp. 200.000,- kepada tuan B yang sedang hajatan menikahkan anaknya, maka ketika tuan B membuat hajatan untuk mengkhitankan anaknya, maka dia berhak menarik kembali beras dan uang sumbangannya kepada tuan A tadi, dengan nilai yang sama ditambah dengan sejumlah simpanan yang ingin diinvestasikan oleh tuan A. Sedangkan tuan A, mau tidak mau, punya tidak punya, harus mengembalikan beras dan uang tuan B, bagaimanapun caranya. Padahal, bisa jadi harga beras sudah naik beberapa kali lipat dari saat menerimanya dulu. Akibat sistem “tabungan” seperti ini, maka orang yang memiliki uang atau modal, berbondong-bondong untuk menyimpan uang atau beras dalam jumlah yang besar. Dengan harapan, kelak ketika dia hajat, dia akan memanen semua “tabungannya” tadi.

Menurut kesimpulan dari hasil penelitian Ari Prasetiyo (2003), tradisi nyumbang yang menunjukkan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong ini, ternyata belakangan sistem timbal baliknya

(resiprositi) semakin dirasa memberatkan oleh sebagian rumah tangga atau anggota masyarakatnya. Namun mereka juga tidak dapat serta merta meninggalkannya karena kontrol sosial yang masih kuat berupa gunjingan dan juga karena faktor status, gengsi atau martabat. Tradisi nyumbang diatas, menurut Wolf, sebenarnya dapat dikategorikan sebagai “biaya sosial” yang harus ditanggung oleh rumah tangga di pedesaan atau disebut juga sebagai dana seremonial (ceremonial fund) (Wolf, 1966:10). Beragam bentuk dan pola tradisi nyumbang di atas menunjukkan ada banyaknya variasi tata cara dalam tradisi nyumbang, tergantung pada kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Akan tetapi, semua tradisi sosial diatas menunjukkan gejala perubahan ke arah yang hampir sama, yaitu komersialisasi. Sebagai contoh dari gejala komersialisasi tradisi nyumbang ini ada pada pola dan sifat-sifat dalam tradisi gantangan

di pedesaan Subang, Jawa Barat, antara lain :

a. Tidak Sukarela (Sumbangan = hutang). Sumbangan tidak dianggap sebagai bantuan sukarela, melainkan dimaknai sebagai hutang bagi penerima dan simpanan bagi si penyumbang.

b. Terbuka, siapapun boleh masuk dalam sistem gantangan ini meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Namun jika sudah masuk ke dalam sistem gantangan, maka seseorang tidak dapat keluar sebelum semua hutang-hutangnya terlunasi.

c. Mengikat, karena tercatat hitam di atas putih. Baik penyumbang maupun yang disumbang memegang catatannya masing-masing dan diharapkan setiap orang memiliki komitmen yang kuat dan kejujuran untuk saling menyimpan dan mengembalikan.

d. Memaksa, ada kewajiban untuk membalas/mengembalikan sumbangan jika tiba pada waktunya. Seandainya tidak datang,

maka pemilik hajat akan mendatangi langsung untuk menarik semua simpanannya.

e. Akumulatif, jumlah sumbangan terus bertambah dan pada kasus tertentu dikenakan bunga dalam pengembaliannya (hutang yang belum terlunasi, khususnya kepada Bandar)

f. Turun-menurun, karena hutang gantangan tersebut dapat diwariskan/dialihkan pada anak, istri, atau keluarga lainnya (misalnya ketika yang bersangkutan meninggal dunia atau menjadi TKI/TKW di luar negeri)

g. In-elastis terhadap naik turunnya pendapatan rumah tangga. Tidak peduli sedang susah ataupun banyak rejeki, sedang panen atau gagal panen, jumlah hutang dan simpanan tidak dapat dikurangi/disesuaikan dengan pendapatan saat itu.

h. Negosiatif, dalam beberapa kasus terjadi tawar menawar besarnya sumbangan antara tuan rumah/pemilik hajat dengan penyumbang. Biasanya pemilik hajat akan melihat kemampuan dia dalam membayar kembali setelah hajat selesai. Sebab, jumlah sumbangan yang terlalu besar jika diterima begitu saja dapat menjadi hutang yang menakutkan dan merugikan di kemudian hari.

i. Sistem Bandar, bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki modal untuk menyelenggarakan hajat, maka selain berharap sumbangan dari tetangga, ia juga dapat meminjam (berhutang) kepada Bandar (beras, daging, telur, gula, dan sebagainya). Kemudian setelah hajatan usai, ia akan membayarnya kembali dengan harga atau jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kondisi dan relasi seperti yang digambarkan diatas, tindakan sosial dapat dipandang ekuivalen dengan tindakan ekonomi (Damsar, 2006:13). Sebagaimana teori pertukaran yang dikemukakan oleh George C. Homans, bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Dengan kata lain, interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Meskipun, tidak semua pertukaran sosial dapat diukur dengan uang (Poloma, 2004:52). Manusia, dalam interaksi sosial senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mencerminkan cost dan reward yang membuat manusia selalu mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkannya (cost benefit ratio).

Pada titik inilah, paradoks dan kontradiksi antara kondisi kemiskinan pedesaan yang sering digambarkan sebagai kemiskinan ekonomi dan sumber daya itu muncul. Bagaimana masyarakat desa yang “dipandang miskin” itu justru memelihara tradisi yang nampak “mahal” tersebut? Ibaratnya, memenuhi kebutuhan sendiri saja sulit, bagaimana harus menolong dan berbagi dengan orang lain? Apakah tesis dan proposisi yang pernah diajukan oleh D.H. Peny bahwa “orang makin miskin makin bersikap komersil dan individualistik” menjadi tidak berlaku? Atau justru tesis tersebut benar adanya, mengingat pola tradisi nyumbang ini telah berubah sedemikian rupa menjadi medan akumulasi keuntungan sebagian anggota masyarakatnya? Atau sejarah dan kultur masyarakat tertentulah yang membuat tradisi nyumbang ini memiliki wajah dan derajat komersialisasi yang berbeda-beda?

1.2. Rumusan Masalah

Serupa dengan tradisi nyumbang di tempat lain, pada mulanya modal sosial Gantangan ini merupakan bentuk bantuan sosial untuk meringankan beban orang-orang yang masih dalam kelompok primer (ikatan keluarga dan tetangga dekat). Biasanya diberikan ketika si penerima akan menjalankan hajatan, ketika dalam kesulitan atau seremonial tradisi lainnya. Namun lambat laut, tradisi gantangan ini makin meluas hingga melibatkan keluarga besar7 dan mereka yang berada di luar kelompok primer (non-family) dan bahkan melintas batas desa. Orientasi tradisi ini pun bergeser menjadi semakin bersifat ekonomi daripada sebagai sebuah kebiasaan tolong-menolong biasa. Dari sisi budaya, jika dahulu Gantangan adalah sebuah kebiasaan (folkways), maka kini ia telah menjadi adat istiadat (custom) dengan beragam peran (roles), aturan (rules), prosedur (procedures), dan sanksi (sanction) yang melingkupinya. Perubahan ini juga membawa konsekuensi pada munculnya berbagai gejala perilaku yang berbeda dari tujuan “sosial”8 dari tradisi ini semula. Gejala ini ditandai oleh resiprositas yang bersifat makin mengikat, memaksa, formal (tercatat hitam di atas putih) serta dalam kondisi tertentu cenderung memberatkan dan merugikan.

Namun yang lebih menarik dari itu adalah bagaimana persoalan tradisi ini ketika dikaitkan dengan konsep kemiskinan di pedesaan. Sebab,

7

Enam ciri dan fungsi potensial dari keluarga besar antara lain (1) tinggal bersama (2) rumah tangga bersama (3) produksi bersama (4) pembagiaan alat-alat produksi (5) penopang solidaritas dan jaminan sosial (6) wewenang membuat keputusan ekonomi yang sangat penting (Planck, 1990:32-33)

8Kata “sosial” adalah salah satu kata sifat yang paling luas digunakan dalam bahasa

Inggris. Ini terkait dengan kata benda “masyarakat” yang berasal dari bahasa Latin “socius” yang berarti “teman atau kawan”. Hal ini mengindikasikan bahwa apa itu “sosial” aslinya diturunkan dari fenomena “pertemanan”, yang menyiratkan makna kerjasama, solidaritas, saling respek/menghargai, dan kepekaan terhadap kepentingan umum (Uphoff, 2000:222)

subjek atau pelaku-pelaku dalam tradisi gantangan ini notabene adalah rumah tangga di pedesaan yang seringkali didefinisikan “miskin”, baik oleh institusi negara maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional. Bahkan dalam banyak kajian di perguruan tinggi juga ditemukan kecenderungan fakta bahwa kehidupan rumah tangga di pedesaan ini semakin sulit dan menderita. Bagi penulis, fenomena gantangan yang semakin komersil di satu sisi, dengan fakta-fakta objektif tentang kemiskinan di sisi lain adalah gejala yang menarik untuk dicari kaitan atau benang merahnya.

Apakah fenomena tersebut sebenarnya mengindikasikan fenomena terkikisnya solidaritas sosial yang telah tertanam dan mengakar di dalam masyarakat selama bertahun-tahun? Jika ini benar, maka wacana tentang kehancuran institusi-institusi di pedesaan itu semakin benar adanya. Atau jangan-jangan letak permasalahan utamanya adalah pada konstruksi sosial kita tentang kemiskinan itulah yang berbeda dengan konstruksi masyarakat (perspektif emik)? Ibarat peribahasa “what we measures, affect what we do”. Oleh karena itu, setelah memperhatikan berbagai permasalah diatas, maka penelitian ini hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

a) Bagaimana bentuk dan pola (relasi antar aktor) dalam sistem pertukaran sosial gantangan di tiga tipe agroekologi desa miskin yang berbeda ? b) Bagaimana transformasi pola hubungan dalam sistem pertukaran sosial

gantangan tersebut berlangsung (komersialisasi sosial) ?

c) Bagaimana model strategi dan pengambilan keputusan para aktor dan kelompok dalam pertukaran sosial gantangan ini?

1.3. Tujuan Penelitian

a) Menganalisis bentuk-bentuk pertukaran sosial gantangan di tiga tipe agroekologi desa miskin yang berbeda

b) Menjelaskan sejarah dan proses komersialisasi sosial Gantangan di pedesaan Subang

c) Membuat suatu model strategi dan pengambilan keputusan para aktor dan kelompok dalam pertukaran sosial gantangan melalui pendekatan analisi teori permainan evolusioner

1.4. Manfaat Penelitian

Studi tentang pertukaran sosial gantangan di tiga desa miskin di pedesaan Subang ini akan dapat memberikan penjelasan historis maupun sosiologis terkait peran dan keberadaan modal sosial terkini yang masih tersisa di tengah masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Subang. Dengan diperolehnya gambaran serta penjelasan tersebut, maka dapat dibuat suatu model jaminan sosial informal berbasis modal sosial gantangan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di pedesaan.