DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA

FOREST DEFORESTATION AND DEGRADATION IN INDONESIA

Nursanti

Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat – Jambi 36361

Telp./Fax: 0741-583051

Abstract

Forest deforestations in Indonesia most of them have been effected of economic and political system that corrupt, which thinking that natural resources, especially forest is income source for exploited to themselves. Forest deforestation and degradation in Indonesia was caused by : 1) TPTI (Indonesian Planting and Selected Cut ) silviculture practices in management of natural forest, 2) conversion of natural forest to timber estate (HTI), 3) conversion of natural forest to palm oil plantation, 4) illegal logging, 5) shifting cultivation, and 6) forest fire

PENDAHULUAN

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan dan keuntungan pribadi. Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan di Indonesia sangat menguntungkan selama bertahun-tahun, dan keuntungannya digunakan sebagai alat penghargaan dan alat kontrol terhadap teman, keluarga dan mitra potensialnya. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, negara secara dramatis meningkatkan produksi hasil hutan dan hasil perkebunan yang ditanam di lahan yang sebelumnya berupa hutan. Dewasa ini Indonesia adalah produsen utama kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, pulp dan kertas, disamping beberapa hasil perkebunan, misalnya kelapa sawit, karet dan coklat. Pertumbuhan ekonomi ini dicapai tanpa memperhatikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan ataupun hak-hak penduduk lokal, sehingga timbullah deforestasi dan degradasi hutan.

Deforestasi mulai menjadi masalah penting di Indonesia sejak dekade awal tahun 1970-an, ketika penebangan hutan secara komersial mulai dibuka secara besar-besaran walaupun konsesi pembalakan hutan itu pada mulanya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu untuk kepentingan jangka-panjang, tindakan ini ternyata sering mengarah pada degradasi hutan yang serius, yang diikuti oleh pembukaan lahan dan konversi menjadi bentuk penggunaan lahan

lainnya, menurut hasil survai RePPProT (1990), tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta ha, yang menunjukkan penurunan luas hutan pada tahun 1950. Antara tahun 1970-an dan 1990-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 sampai 1,2 juta ha. Namun demikian pemetaan tutupan hutan yang dilakukan pada tahun 1999 oleh Pemerintah Indonesia dengan bantuan dari Bank Dunia (GOI/World Bank, 2000 dikutip dalam FWI – GFW, 2001) menyimpulkan bahwa laju deforestasi rata-rata dari tahun 1985 – 1997 besarnya mencapai 1,7 juta ha. Pulau-pulau yang mengalami deforestasi terbesar selama periode ini adalah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Jika kecenderungan deforestasi ini berlangsung terus, hutan dataran rendah non-rawa akan lenyap dari Sumatera pada tahun 2005, dan Kalimantan setelah tahun 2010 (Holmes, 2000).

Lebih dari setengah kawasan hutan Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem tebang pilih oleh perusahaan hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kurangnya unsur pengawasan menyebabkan banyak hutan produksi yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut klasifikasi pemerintah, pada saat ini hampir 30 persen dari konsesi HPH yang telah disurvai, masuk dalam kategori “sudah terdegradasi”.

Hutan tanaman industri telah disubsidi sebagai upaya menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Hampir 9 juta ha lahan sebagian besar adalah hutan alam, dan telah dialokasikan untuk pembangunan HTI, namun hanya 2 juta ha yang baru ditanam.

Jurnal Agronomi Vol. 12 No. 1, Januari - Juni 2008

55

Lonjakan pembangunan perkebunan terutamaperkebunan kelapa sawit, merupakan penyebab deforestasi. Hampir 7 juta ha hutan sudah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan sampai akhir tahun 1997.

PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA A. Ekstraksi Kayu oleh Hak Pengusahaan

Hutan (HPH)

Walaupun HPH pada mulanya dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen, ternyata sistem konsesi

inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 memberikan dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu, dan banyak HPH besar mendapatkan hak untuk mengelola lahan hutan selama 20 tahun. Dari tahun 1969 sampai 1974, hampir 11 juta ha konsesi HPH diberikan hanya di satu provinsi, yaitu Kalimantan Timur. Pada tahun 1977 total produksi kayu bulat naik menjadi sekitar 28 juta m3, dan paling sedikit 75 persen diantaranya diekspor. Pada tahun 1979 Indonesia menjadi produser kayu bulat tropis terbesar di dunia.

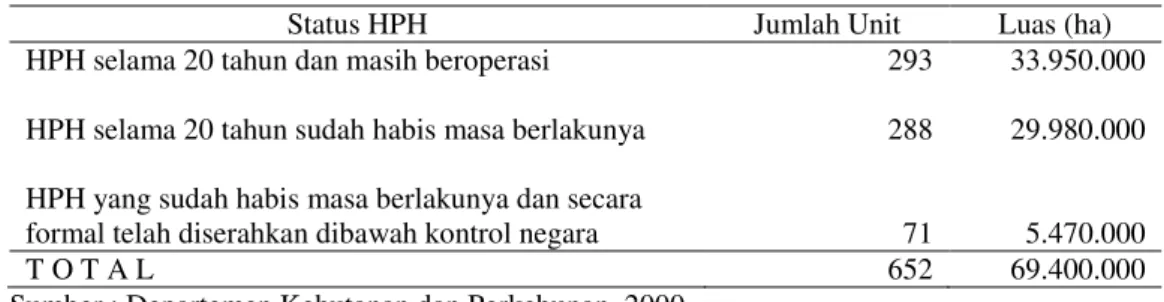

Luas dan Status HPH

Tabel 1. Status dan Luas Kawasan HPH, yang dilaporkan pada tahun 2000

Status HPH Jumlah Unit Luas (ha)

HPH selama 20 tahun dan masih beroperasi HPH selama 20 tahun sudah habis masa berlakunya HPH yang sudah habis masa berlakunya dan secara formal telah diserahkan dibawah kontrol negara

293 288 71 33.950.000 29.980.000 5.470.000 T O T A L 652 69.400.000

Sumber : Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Pada bulan Januari 2001, Departemen

Kehutanan telah mengeluarkan 11 ijin HPH baru, seluruhnya seluas 599.000 ha. Semuanya, kecuali dua buah diantaranya, berlokasi di Kabupaten Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan kebanyakan luasnya antara 40.000 dan 50.000 ha.

Kesalahan Pengelolaan dan Kondisi Hutan

Hubungan yang erat antara Pemerintah saat ini dengan sebagian besar kelompok usaha perkayuan utama merupakan akibat lemahnya pengawasan dan transportasi, yang menjadi satu alasan buruknya pengelolaan hutan. Para pemegang HPH

tidak begitu peduli dengan tanggung jawab dalam hal praktek-praktek kehutanan di lapangan. Pada awal tahun 2000, Departemen Kehutanan melaporkan bahwa “sebagian besar” hutan yang berada dibawah HPH berada dalam “kondisi rusak”. Laporan Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2000 menunjukkan bahwa dalam sebuah survei pada lahan hutan seluas hampir 47 juta ha yang berada di areal HPH aktif atau yang habis masa berlakunya, sekitar 30 persen areal mengalami degradasi, kualitasnya turun menjadi semak atau dikonversi menjadi lahan pertanian (Tabel 2).

Tabel 2. Kondisi hutan di 432 HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang ada dan habis masa berlakunya (menurut Analisa Citra Landast Tahun 1997-1999).

Kawasan HPH (320 Unit)

Kondisi yang habis Masa berlakunya dan dikelola PT. Inhutani

I-V (112 Unit)

Total Kondisi Hutan Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Hutan primer

Hutan yang dibalak dan baik-sedang 18.300.000 11.100.000 45 27 600.000 2.500.000 11 44 18.900.000 13.600.000 41 29

Kawasan HPH (320 Unit)

Kondisi yang habis Masa berlakunya dan dikelola PT. Inhutani

I-V (112 Unit)

Total Kondisi Hutan Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Hutan yang terdegradasi

semak dan lahan pertanian 11.600.000 28 2.600.000 45 14.200.000 30 T O T A L 41.000.000 10 0 5.700.000 100 46.700.000 10 0 Sumber : Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2000.

Meningkatnya aktivitas lingkungan dan maraknya protes dari masyarakat, mulai memberi tekanan pada pemerintah agar mengambil tindakan terhadap pelanggar. Pada tanggal 5 Mei 1999, Departemen Kehutanan dan Perkebubnan mencabut 39.000 ha areal HPH yang diartikan pada tahun 1992 kepada Perusahaan Medan Remaja Timber di Provinsi Aceh.

Jumlah dan luas total kawasan HPH sudah berkurang sejak pertengahan tahun 1990-an. Namun, hampir separuh tahun tropis yang tersisa di Indonesia masih berada dibawah izin pembalakan dan mengalami degradasi, atau berisiko untuk mengalami degradasi, kecuali praktek-praktek yang sekarang berlangsung segera dibenahi. Ancaman lainnya juga datang dari kebijakan baru mengenai otonomi daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada pihak pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin konsesi pengusahaan hutan. Tanpa kerangka kerja kelembagaan yang kuat dan perencanaan yang bertanggung jawab, lebih banyak lagi hutan yang dibalak dengan lebih intensif hanya untuk kepentingan jangka pendek.

B. Ekstraksi Kayu : Pembalakan Ilegal

Pembalakan ilegal terjadi secara luas dan sistematis dibanyak wilayah Indonesia, dan pada tahun 2000, memasuki sekitar 50 sampai 70 persen kebutuhan kayu Indonesia.

Pembalakan ilegal terjadi secara luas di Indonesia, di kawasan HPH, kawasan-kawasan hutan yang belum dialokasikan penggunaannya, di kawasan HTI, beberapa konsesi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konversi lahan, dan di kawasan konversi dan hutan lindung. Pembalakan ilegal bahkan meningkat jumlahnya di kawasan konversi, karena ini lebih baik daripada di hutan produksi.

Para pelaku pembalakan ilegal adalah : a) para pekerja dari masyarakat di kawasan-kawasan hutan dan juga banyak orang yang dibawa ke tempat itu dari tempat lainnya; b) para investor, termasuk

para pedagang, pemegang HPH, atau pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) legal, dan pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan; dan c) para pejabatan pemerintah (sipil dan militer), para penegak hukum, dan para register penentu.

Pembalak ilegal adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengolahan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Pada dasarkan ada dua jenis pembalakan ilegal. Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Pembalakan ilegal di HPH yang terkait dengan sistem dan fasilitas pengolahan kayu (Natural Resources Management – USAID, 2000 dikutif DALAM Forest Watch Indonesia – Global Forest Watch, 2001) :

• Pemanenan kayu lebih dari jatah tebangan tahunan

• Pemanenan kayu di kawasan-kawasan hutan lindung lereng yang curam dan bantaran sungai)

• Volume panenan yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit • Mengabaikan panduan tebang pilih

• Pemanenan diluar batas HPH

• Pemalsuan dari dokumen transportasi kayu Pembalakan ilegal di HTI yang terkait dengan pabrik pulp :

• Menebang habis hutan alam kemudian tidak melakukan penanaman kembali

• Tidak menanam pada tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan produksi jangka panjang

• Menanami kembali dengan spesies yang berkualitas rendah

• Menanami kembali dengan kerapatan yang rendah

Jurnal Agronomi Vol. 12 No. 1, Januari - Juni 2008

57

• Memenuhi kekurangan pasokan dari tahuntanaman dengan “pasokan antara” dari hutan konversi

• Menerima dokumen-dokumen transportasi kayu yang diperlukan

• Pemanenan sedikit kayu bulat dari hutan setiap minggu oleh operator skala kecil, dan menjualnya ke operator yang lebih besar dan sah. Tim pembalak ilegal ini didukung dana dan diatur oleh perusahaan yang besar.

Kesenjangan Antara Pasokan dan Permintaan : Pencetus Timulnya Pembalakan Ilegal

Indonesia telah mendorong suatu kebijakan ekspansi yang agresif dalam sektor hasil-hasil hutan tanpa mengindahkan pasokan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Produksi kayu bulat Indonesia meningkat dari sekitar 11 juta m3 pada tahun 1970-an hingga puncaknya sekitar 36 juta m3 pada awal tahun 1990-an. Industri pulp dan kertas meningkat lebih dramatis. Sejak akhir tahun 1980-an, kapasitas produksi pulp meningkat hampir 700 persen. Sementara itu penanaman secara besar-besaran HTI pada tahun 1990 dan 1991 hanya dapat memasok sekitar 5 persen dari total konsumsi kayu. Brown (1999) dikutip dalam FWI dan Gobal Forest Watch (2001), mengungkapkan sesungguhnya kesenjangan antara pasokan yang diketahui dan ilegal dengan keluaran pabrik mendekati 21 juta m3.

C. Hutan Tanaman Industri (HTI) Konversi Hutan Menjadi HTI

Peraturan tahun 1990 jelas menyatakan bahwa HTI hanya diberikan untuk kawasan hutan permanen non produktif dan tidak akan diberikan di kawasan yang sudah berada dibawah sebuah HPH. Namun dalam prakteknya, konsesi HTI sering dibangun dilahan hutan yang masing produktif. Menurut perhitungan yang dibuat berdasarkan studi kelayakan perusahaan HTI, pada bulan Juni 1998, 22 persen lahan yang dikelola sebagai HTI adalah lahan yang sebelum pembangunan HTI merupakan hutan alam produktif (Kartodihardjo dan Supriono, 2000 dikutif oleh FWI-GFW, 2001).

Kasus pembangunan hutan tanaman industri di hutan alam produksi (studi Kelayakan yang disiapkan oleh setiap perusahaan sebagai syarat untuk mendapat izin dikutip oleh Fwi dan GFW, 2000) :

• Seluruh kawasan HTI milik PT. Rimba equator Permai, yang luasnya 21.010 ha, semula adalah sebuah HPH milik PT. Barito Pacifik Timber,

1586 ha diantaranya adalah hutan perawan (Virgin Forest)

• Dari total kawasan HPH seluas 73.153 ha yang dimiliki oleh PT. Sinar Kalbar Raya, 28.065 ha diantaranya semula adalah HPH hutan produksi yang dimiliki oleh PT. Persada Kawi ITC, dan 3.250 ha berasal dari kawasan HPH milik PT. Porti Jaya.

• Seluruh kawasan HTI milik PT. Tanjung Redeb Lestari yang luasnya 180.900 ha, semula adalah sebuah kawasan hutan produksi HPH. Potensi panen kayu dari pohon-pohon yang berdiameter lebih besar dari 30 cm dbh lebih besar dari 25 m3.

• Seluruh kawasan HTI milik PT. Riau Andalan pulp and paper, yang luasnya 121.000 ha, semula adalah hutan produksi dari sembilan perusahaan HPH dengan potensi produksi kayu komersil hingga 24 m3/ha.

Perkembangan Industri Pulp dan Kertas

Suatu faktor kunci yang mendasari pembangunan konsesi HTI adalah pesatnya perkembangan industri pulp dan kertas dalam dekade yang lalu. Kapasitas terpasang produksi pulp meningkat dari 1 juta ton pada tahun 1990 menjadi hampir 5 juta ton pada tahun 2000, dan diharapkan melebihi 6 juta ton pada tahun 2001 (Direktorat Hutan Tanaman Industri, Departemen Kehutanan, 2001). Akibatnya, alokasi dan penanaman aktual HTI untuk produksi kayu pulp jauh melebihi areal HTI untuk produksi kayu pertukangan. Disisi lain, HTI ini baru dapat memasok hanya sebagian kecil bahan baku yang mengalami lonjakan pesat. Untuk memproduksi satu ton pulp diperlukan antara 4,9 dan 5,4 m3 kayu bulat. Jadi produksi pulp pada tahun 2000 saja memerlukan antara 23 – 25 juta m3 kayu. Pada saat yang sama produksi kayu pulp dari HTI hanya 3,8 juta m3 (Departemen Kehutanan, 2001). Oleh karena itu, 85 persen kebutuhan kayu untuk industri pulp masih berasal dari konversi hutan alam terutama konversi hutan alam yang terletak di dalam areal konsesi HTI. Dengan berlajunya ketidakseimbangan yang begitu parah antara pasokan HTI, kayu pulp, tampaknya tidak dapat dihindarkan bahwa industri pulp akan menjadi mensin penyebab deforestasi yang sangat kuat selama dekade mendatang. Akibatkan adalah deforestasi yang lebih intensif, merosotnya fungsi keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, dan bertambahnya areal lahan yang mengalami degradasi.

D. Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Skala Besar Lainnya

Produksi minyak kelapa sawit mengalami lonjakan di beberapa negara berkembang, karena kelapa sawit relatif murah untuk ditanam dan berproduksi hingga lima kali lebih besar daripada tanaman penghasil minyak lainnya. Pembangunan perkebunan selama 30 tahun terakhir jelas merupakan faktor utama penyebab deforestasi. Menurut analisis baru-baru ini, total kawasan lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan antara tahun 1982 dan 1999 adalah 4,1 juta ha (Casson, 2000).

Suatu studi kasus tentang lahan HPH yang dimanfaatkan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit di Sumater Utara dan Aceh dipaparkan oleh Yayasan Leuser Lestari tahun 2000.

Yayasan Leuser Lestari yang berbasis di Medan melakukan investigasi di 13 HPH di Sumatera Utara dan Aceh, dan menemukan bahwa areal HPH secara aktif di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit di delapan HPH.

KESIMPULAN

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Sistem konversi HPH dengan praktek silvikultur tebang pilih, pelanggaran HPH terhadap pola-pola tradisional hak kepemilikan, serta pengawasan yang sangat lemah terhadap pengelolaan hutan.

2. Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri dengan praktek silvikultur tebang habis yang tidak diimbangi dengan penanaman,

sehingga jutaan hektar lahan menjadi terbuka dan terlantar.

3. Pembalakan ilegal setiap tahun, 50 – 70 persen pasokan kayu untuk industri hasil hutan ditebang secara ilegal.

4. Lonjakan praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak disertai pengawasan yang ketat oleh pemerintah, sehingga sebagian pengusaha hanya menebang habis hutan untuk diambil kayunya, tetapi lahan dibiarkan terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Casson. 2000. “The Hositant Boom : Indonesia’s Oil Palm Sub – Sector in an of Economic Boom and Political Change”. CIFOR. Bogor.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2000. Penataan Kembali Pengelolaan Hutan Produksi di Luar Pulau Jawa Melalui Restrukturalisasi Kelembagaan Usaha di Bidang Kehutanan. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2001. Data Pasokan Kayu Dari Semua Sumber Legal. Jakarta.

Direktorat Hutan Tanaman Idustri, Departemen Kehutanan. 2001. Alokasi dan Penanaman Hutan Tanaman Industri Hingga Desember 2000. Jakarta. Forest Watch Indonesia – Global Forest Watch. 2001.

Fotret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia : Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. : Global Forest Watch.

Holmes, Derek. 2000. Deforestation in Indonesia ; A. Review of the Situation in 1999. Consultant Report to the World Bank. Jakarta.

RePPProT. 1990. The Land Resources of Indonesia. Goverment of U.K. (London) and Ministry of Transmigration (Government of Indonesia). Jakarta.