PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KONVERSI

LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN COLOMADU

TAHUN 2000 - 2010

Skripsi

Oleh:

WIWIS ALIB ISRA

NIM X5406011

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

commit to user

ii

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KONVERSI

LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN COLOMADU

TAHUN 2000 - 2010

Oleh:

WIWIS ALIB ISRA

NIM X5406011

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Wakino, M.S NIP. 19521103 197603 1 003

Pembimbing II

commit to user

iv

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan diterima untuk

memenuhi sebagai persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan.

Hari

: Selasa

Tanggal

: 12 Juli 2011

Tim Penguji Skripsi :

Nama

Terang

Tanda

Tangan

Ketua

: Dr. Sarwono, M.Pd

1. ...

Sekretaris

: Singgih Prihadi, S.Pd, M.Pd

2. ...

Anggota I

: Drs. Wakino, M.S

3. ...

Anggota II

: Rahning Utomowati, S.Si

4. ...

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

commit to user

ABSTRAK

Wiwis Alib Isra.

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP

KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN COLOMADU TAHUN

2000 - 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas

Sebelas Maret, Juni 2011.

Tujuan penelitian adalah: (1) Mengetahui pertumbuhan penduduk Kecamatan

Colomadu tahun 2000 - 2010. (2) Mengetahui pertumbuhan penduduk Kecamatan

Colomadu tahun 2000 - 2010. (3)

Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk

terhadap konversi lahan pertanian di Kecamatan Colomadu tahun 2000 – 2010.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif geografis. Populasi penelitian ini

adalah jumlah penduduk Kecamatan Colomadu tahun 2000 – 2010 dan penggunaan

lahan pertanian di Kecamatan Colomadu tahun 2000 – 2010. Pengumpulan data

penggunaan lahan dengan teknik observasi lapangan menggunakan bantuan peta

penggunaan lahan Kecamatan Colomadu. Teknik analisis pertumbuhan penduduk

dengan analisis dokumen pertumbuhan penduduk alami yang kemudian

diklasifikasikan menjadi Peta Klasifikasi Pertumbuhan Penduduk, konversi lahan

pertanian menggunakan metode tumpangsusun

(overlay)

peta penggunann lahan

Kecamatan Colomadu tahun 2000, 2005, dan 2010 kemudian diklasifikasikan

menjadi Peta Klasifikasi Tingkat Konversi Lahan Pertanian, pengaruh pertumbuhan

penduduk terhadap konversi lahan pertanian menggunakan metode analisis peta yang

telah di

overlay

antara peta klasifikasi pertumbuhan penduduk dengan peta klasifikasi

konversi lahan pertanian yang kemudian menghasilkan Peta Pengaruh Pertumbuhn

Penduduk Dengan Konversi Lahan Pertanian.

commit to user

vi

ABSTRACT

Wiwis Alib Isra

. THE EFFECT OF POPULATION GROWTH OF THE

CONVERSION OF FARM LAND IN COLOMADU SUBDISTRICT IN 2000-2010.

Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret

University, June 2011.

The purposes of this research are: (1) To know the population growth in

Colomadu Subdistrict in 2000-2010. (2) To know the conversion of farmland in

Colomadu Subdistrict in 2000-2010. (3) To know the effect of population growth on

the conversion of farmland in Colomadu Subdistrict in 2000-2010.

This research uses descriptive geographic method. The population of this

research is the number of population in Colomadu Subdistrict in 2000-2010 and the

use of farmland in Colomadu Subdistrict in 2000-2010. Collecting data of the use

of farmland in Colomadu Subdistrict using field observation technique uses the

use of land map of Colomadu Subdistrict. Analysis technique used is calculating

the population growth using the formula of exponential population growth being

classified into Population Growth Classification Map, the conversion of farmland

uses overlay method of the use of Colomadu Subdistrict land map in 2000, the

use of Colomadu Subdistrict land map in 2005 obtained from citra ikonos and the

use of Colomadu Subdistrict land map in 2010 which is classified into Farmland

Conversion Classification Map, the effect of population growth on the conversion

of farmland uses the method of map analysis that has been overlaid between

Population Growth Classification Map and Farmland Conversion Classification Map

that result Population Growth Effect with Farmland Conversion Map.

commit to user

MOTTO

Pengalaman adalah guru terbaik

Vini Vidi Vici

( saya datang saya lihat saya menang)

commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah SWT ,

karya ini kupersembahkan kepada:

♥

I bu, Bapak, adik-adiku tersayang dan K eluarga Besarku♥

Suamiku, M as H iran dan K eluarga Besar R ilamcommit to user

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan. Selama penyusunan skripsi, penulis banyak

mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1.

Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin

penelitian

dan penyusunan skripsi.

2.

Bapak Drs. Syaiful Bachri, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial atas ijin yang diberikan.

3.

Bapak Dr. Moh. Gamal Rindardjono, M.Si, selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Geografi atas ijin yang telah diberikan.

4.

Bapak Drs. Wakino, M.S, selaku Pembimbing I atas inspirasi, bimbingan, dan

nasehat-nasehatnya.

5.

Ibu Rahning Utomowati, S.Si, selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan

motivasinya.

6.

Bapak Setya Nugraha, S.Si, M.Si selaku Pembimbing Akademik.

7.

Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Geografi atas ilmu dan pengalaman

yang telah diberikan.

8.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Colomadu beserta jajaran

instansi dibawahnya yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

9.

Mas Budi, atas bantuan dan kerja samanya

10. Teman-temanku Pendidikan Geografi 2006 (Diah, Dyas, Ika, Kukuh, Baban,

Bidin, Agung H, Agung P, Anis, Anita, Ardhian Ari, Arief, Novika, Uzi, Silva,

Indri, Intan, Guntur, Maria, Reza, Mamat, Kuntari, Arno, Bekti, Watik, Tedi,

Yenik, Yoyo, Uli, Mitra, Novi, Rohaye, Eki, Lilik).

commit to user

x

12. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per

satu.

Menyadari masih banyaknya kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan

saran agar skripsi ini bisa lebih sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Surakarta, Juni 2011

Wiwis Alib Isra

X5406011

commit to user

DAFTAR ISI

JUDUL ... i

PENGAJUAN ... ii

PERSETUJUAN ... iii

PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

MOTTO ... vii

PERSEMBAHAN ... viii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR PETA ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A.

Latar Belakang ... 1

B.

Perumusan Masalah ... 6

C.

Tujuan Penelitian ... 6

D.

Manfaat Penelitian ... 7

1. Manfaat Teoritis ... 7

2. Manfaat Praktis ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

A.

Landasan Teori ... 8

1. Pertumbuhan penduduk ... 8

2. Migrasi ... 10

3. konvrsi lahan ... 14

4. Lahan ... 16

5. Penggunaan lahan ... 17

commit to user

xii

C.

Kerangka Pemikiran ... 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 25

A.

Tempat dan Waktu Penelitian ... 25

1. Tempat Penelitian ... 24

2. Waktu Penelitian ... 24

B.

Bentuk dan Strategi Penelitian ... 26

C.

Sumber Data ... 27

1. Data Primer ... 27

2. Data Sekunder ... 27

D.

Populasi ... 28

E.

Teknik Pengumpulan Data ... 28

1. Observasi ... 28

2. Wawancara ... 28

3. Dokumentasi ... 28

F.

Analisis Data ... 29

G.

Prosedur Penelitian ... 29

1. Persiapan ... 29

2. Penyusunan Proposal Penelitian ... 29

3. Pengumpulan Data Penelitian ... 30

4. Analisis Data ... 30

5. Penulisan Laporan Penelitian ... 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

A.

Deskripsi Lokasi Penelitian ... 31

1. Keadaan Fisik ... 31

a. Letak dan Batas ... 31

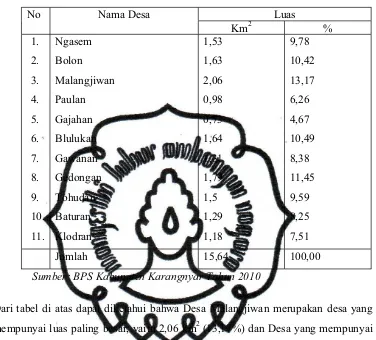

b. Luas ... 31

c. Penggunaan lahan ... 32

d. Iklim ... 33

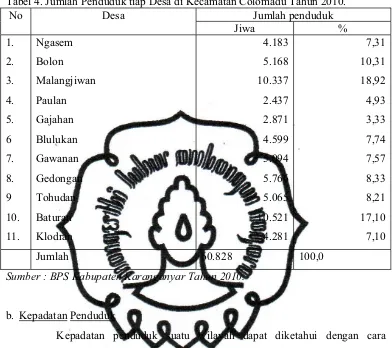

2. Sosial Ekonomi Penduduk ... 38

commit to user

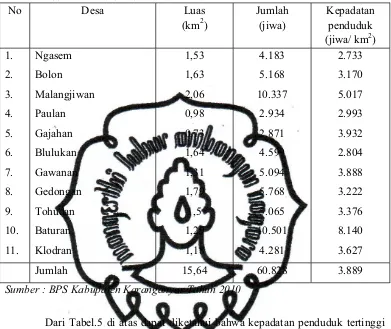

b. Kepadatan Penduduk ... 39

B.

Analisis Data ... 43

1. Pertumbuhan Penduduk ... 43

2. Konversi Lahan ... 59

3. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap konversi Lahan ... 83

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ... 93

A.

Kesimpulan ... 93

B.

Implikasi ... 94

C.

Saran ... 95

DAFTAR PUSTAKA ... 96

commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penelitian Yang Relevan ... 22

Tabel 2. Waktu Penelitian ... 24

Tabel 3. Luas Daerah Kecamatan Colomadu ... 32

Tabel 4. Jumlah penduduk Tiap Desa di Kecamatan Colomadu ... 39

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Kepadatan tiap Desa di Kecamatan Colomadu 40

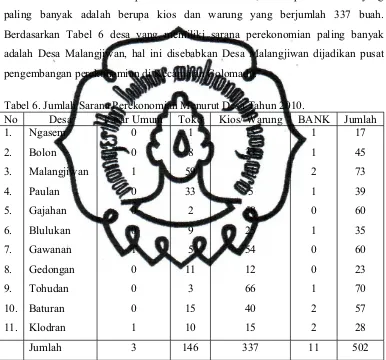

Tabel 6. Fasilitas perekonomian di Kecamatan Colomadu ... 42

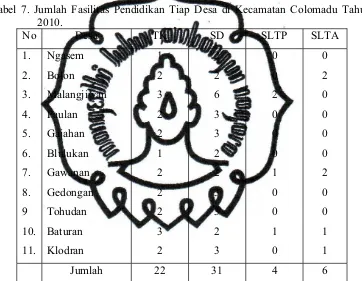

Tabel 7. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Colomadu ... 43

Tabel 8. Jumlah Penduduk per Desa Kecamatan Colomadu Tahun

2000-2005 ... 43

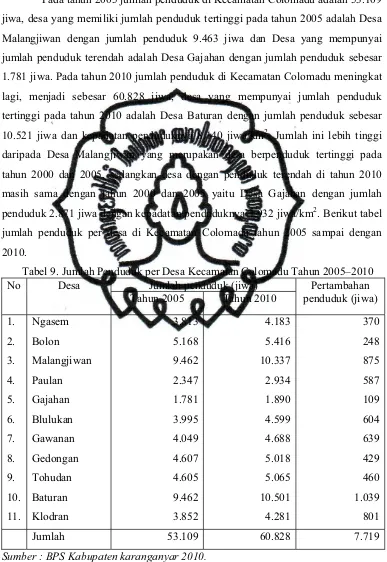

Tabel 9. Jumlah Penduduk per Desa Kecamatan Colomadu Tahun

2005-2010 ... 44

Tabel 10. Jumlah migrasi, kelahiran dan kematian Kecamatan Colomadu Tahun

2000 ... 45

Tabel 11. Pertumbuhan penduduk alami Kecamatan Colomadu ... 46

Tabel 12. Jumlah migrasi, kelahiaran, kematian Kecamatan Colomadu th2005 .. 47

Tabel 13. Pertumbuhan penduduk alami Kecamtan Colomadu ... 47

Tabel 14. Junlah migrasi, kelahiran, kematian Kecamatan Colomadu th 2010 ... 49

Tabel 15. Pertumbuhan penduduk alami Kecamatan Colomadu th 2010 ... 50

Tabel 16. Tingkat pertumbuhan penduduk th 2005-2010 ... 56

Tabel 17. Penggunaan lahan th 2000 ... 59

Tabel 18. Penggunaan lahan th 2005 ... 60

Tabel 19. Penggunaan lahan th 2010 ... 60

Tabel 20. Konversi lahan pertanian Kecamatan Colomadu th 2000-2001 ... 61

commit to user

Tabel 22. Konversi lahan pertanian Desa Bolon th 2000-2005 ... 62

Tabel 23. Konversi lahan pertanian Desa Malangjiwan th 2000-2005 ... 63

Tabel 24. Konversi lahan pertanian Desa Paulan th 2000-2005 ... 63

Tabel 25. Konversi lahan pertanian Desa Gajahan th 2000-2005 ... 64

Tabel 26. Konversi lahan pertanian Desa Blulukan th 2000-2005 ... 65

Tabel 27. Konversi lahan pertanian Desa Tohudan th 2000-2005 ... 65

Tabel 28. Konversi lahan pertanian Desa gawanan th 2000-2005 ... 66

Tabel 29. Konversi lahan pertanian Desa Gedongan th 2000-2005 ... 66

Tabel 30. Konversi lahan pertanian Desa Baturan th 2000-2005 ... 66

Tabel 31. Konversi lahan pertanian Desa Klodran th 2000-2005 ... 67

Tabel 32. Konversi Lahan Pertanian Desa Ngasem th 2000-2005 ... 62

Tabel 33. Konversi lahan pertanian kecamatan Colomadu th 2005-2010 ... 69

Tabel 34. Konversi Lahan Pertanian Desa Ngasem th 2005-2010 ... 70

Tabel 35. Konversi lahan pertanian Desa Bolonth 2005-2010 ... 70

Tabel 36. Konversi lahan pertanian Desa Malangjiwan th 2005-2010 ... 70

Tabel 37. Konversi lahan pertanian Desa Paulan th 2005-2010 ... 71

Tabel 38. Konversi lahan pertanian Desa Gajahan th 2005-2010 ... 71

Tabel 39. Konversi lahan pertanian Desa Blulukan th 2005-2010 ... 72

Tabel 40. Konversi lahan pertanian Desa Tohudan th 2005-2010 ... 72

Tabel 41. Konversi lahan pertanian Desa gawanan th 2005-2010 ... 73

Tabel 42. Konversi lahan pertanian Desa Gedongan th 2005-2010 ... 73

Tabel 43. Konversi lahan pertanian Desa Baturan th 2005-2010 ... 74

Tabel 44. Konversi lahan pertanian Desa Klodran th 2005-2010 ... 75

Tabel 45. Tingkat konversi lahan pertanian th 2000-2005 ... 77

Tabel 46. Tingkat konversi lahan pertanian th 2005-2010 ... 80

Tabel 47. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan

pertanian di Kecamatan Colomadu th 2000-2005 ... 83

commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Salah Satu Penggunaan Lahan di Kecamatan Colomadu ... 33

Gambar 2.

Grafik Tipe Curah Hujan Kecamatan Colomadu ...

36

Gambar 3. Perubahan Fungsi Lahan di Desa Gawanan ... 65

Gambar 4. Konversi Lahan di Desa Gedongan... 66

Gambar 5. Konversi lahan pertanian Yang terdapat di Desa Blulukan ... 72

commit to user

DAFTAR PETA

Peta 1. Administrasi Kecamatan Colomadu ... 34

Peta 2. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Colomadu Tahun 2000-2010 ... 52

Peta 3. Tingkat pertumbuhan penduduk Tahun 2000-2005 ... 55

Peta 4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 2005-2010 ... 58

Peta 5. Penggunaan Lahan Kecamatan Colomadu Tahun 2000 ... 61

Peta 6. Penggunaan Lahan Kecamatan Colomadu Tahun 2010 ... 63

Peta 7. Konversi Lahan Pertanian Kecamatan Colomadu Tahun 2000-2005 .... 68

Peta 8. Konversi Lahan pertanian Kecamatan Colomadu Tahun 2005-2010 .... 76

Peta 9. Tingkat Konversi Lahan Pertanian Kecamatan Colomadu Tahun

2000-2005 ... 79

Peta 10. Tingkat Konversi Lahan Pertanian Kecamatan Colomadu Tahun

2005-2010 ... 82

Peta 11. Pengaruh Pertumbuhan penduduk Terhadap Konversi Lahan Pertanian

Kecamatan Colomadu Tahun 2000-2005 ... 85

commit to user

xviii

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kecamatan Colomadu

Lampiran 2. Data Monografi Kecamatan Colomadu tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara yang sudah maju pertumbuhan penduduk segera

disadari karena dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru di

kemudian hari. Berbeda dengan negara yang sedang berkembang, kesadaran

tentang pertumbuhan penduduk kurang ditanggapi, hal ini ditunjukkan adanya

pertumbuhan penduduk yang masih pesat. Karena hal ini negara-negara

berkembang tersebut harus menyediakan bahan pangan maupun lahan yang

dibutuhkan oleh penduduknya, maka timbulah masalah baru (Dickenson,1992 : 67).

Ketidakpuasan dengan taraf hidup yang sangat rendah di wilayah pedesaan dan

harapan akan taraf hidup di masa depan yang lebih baik, upah yang tinggi,

ketersediaan lapangan pekerjaan, juga alternatif mobilitas sosial dan penyediaan

papan dalam mmemenuhi kebutuhan taraf hidup merupakan faktor utama bagi

penduduk desa untuk melakukan migrasi ke kota. Setiap daerah mempunyai

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduknya. Menurut Ratim (1989 : 24)

faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk adalah :

1. Keadaan alam

2. Peradaban yang tinggi

3. Kestabilan politik dan pemerintahan.

4. Kesahatan yang telah maju.

5. Imigrasi

6. Adanya peperangan dan wabah penyakit.

7. Adanya peraturan ataupun anjuran dari pemerintah.

Masalah kependudukan di Indonesia dikategorikan sebagai suatu

masalah nasional yang besar dan memerlukan pemecahan segera. Hal tersebut

1. Jumlah penduduk yang besar

2. Tingkat pertumbuhan yang tinggi

3. Penyebaran penduduk yang tidak merata

4. Komposisi umur yang timpang

5. Masalah mobilitas penduduk

Ada hubungan timbal balik antara kekuatan ekonomi dengan kekuatan

demografi, keduanya saling mempengaruhi. Ada pandangan bahwa

kejadian-kejadian demografi adalah sebagai akibat dari kejadian-kejadian ekonomi. Misalnya, pada

waktu keadaan ekonomi makmur maka tingkat kelahiran akan berubah (bisa naik

bisa turun, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat) juga tingkat pembangunan

kota cenderung naik pula (Sisdjiatmo dalam Anonim,1981 : 191). Pertumbuhan

penduduk yang terjadi seperti saat ini adalah pertumbuhan penduduk pada suatu

daerah yang diakibatkan adanya faktor penarik atau pendorong di suatu daerah itu

sendiri baik dari segi pembangunan maupun daya tarik kota yang menunjang

sehingga terjadi migrasi atau perpindahan penduduk masuk di daerah tersebut dan

menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk maupun konversi lahan tinggi.

Letak suatu tempat yang strategis merupakan sebab dari adanya pertumbuhan

yang cepat dan pembangunan industri yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang

sangat cepat akan menyebabkan sebuah ledakan penduduk dan menimbulkan

berbagai masalah salah satunya adalah penggunaan lahan dimana semakin banyak

pertumbuhan penduduk maka akan semakin berpengaruh terhadap penggunaan

lahannya. Dalam permasalahan ini tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan

penduduk akan berujung pada konversi lahan, baik lahan pertanian maupun lahan

gundul yang tidak berpotensi.

Penyebab konversi lahan adalah pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan

berkembangnya industri, prasarana ekonomi, fasilitas umum, dan permukiman

semuanya memerlukan lahan sehingga meningkatkan permintaan lahan untuk

memenuhi kebutuhan non pertanian. Namun tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan

ekonomi juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada lahan non pertanian.

seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak mungkin

dapat dihindari. Konversi lahan pertanian ke nonpertanian umumnya terjadi di

wilayah perkotaan sebagai konsekuensi perluasan kota yang didorong oleh

perbedaan pertumbuhan ekonomi yang terlalu besar antara wilayah perkotaan

dengan wilayah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan yang berbasis

pada sektor nonpertanian jauh melebihi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan

yang berbasis pada sektor pertanian.

Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian seperti kompleks

perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat

menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi

ketahanan pangan nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius,

mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang

ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif.

Banyak peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan

sawah tetapi pendekatan yuridis tersebut terkesan tumpul akibat berbagai faktor.

Sehubungan dengan itu maka diperlukan revitalisasi kebijakan dalam

mengendalikan konversi lahan melalui pengembangan pendekatan ekonomi dan

pendekatan sosial.

Pada intinya kebijakan pengendalian konversi lahan di masa yang akan

datang perlu diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu : 1) menekan intensitas

faktor sosial dan ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan sawah, 2)

mengendalikan luas, Iokasi, den jenis lahan sawah yang dikonversi dalam rangka

memperkecil potensi dampak negatif yang ditimbulkan, dan 3) menetralisir dampak

negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana

perusahaan swasta pelaku konversi lahan. (www.pustaka-deptan.go.id).

Kecamatan Colomadu yang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu kelurahan

Tohudan, Malangjiwan, Gawanan, Gajahan, Klodran, Blulukan, Ngasem, Bolon,

Baturan, Gedongan, Paulan dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2000

berjumlah sekitar 52.112 jiwa dan pada tuhun 2010 berjumlah kurang lebih sekitar

pertanian menjadi non pertanian adalah salah satu akibat dari permasalahan

penduduk yang sering terjadi di suatu daerah, tidak hanya itu konversi lahan

pertanian menjadi non pertanian juga disebabkan karena letak suatu daerah yang

sangat strategis.

Di Kecamatan Colomadu, merupakan daerah yang mengalami konversi

lahan pertanian menjadi non pertanian dari tahun ke tahun. Masalah ini semakin

kelihatan pada awal tahun 2000 hingga sekarang, terutama di bidang perumahan

dan di bidang industri. Hal ini ditunjukan adanya bangunan-bangunan berupa

perumahan dan pabrik di daerah ini, setelah era reformasi (tahun 1998) banyak

investor yang menjadi korban di daerah kota Surakarta dan kemudian mereka lebih

memilih daerah Kecamatan Colomadu untuk memulai usahanya kembali dengan

mendirikan bangunan sebagai modal utama yang kemudian berkembang karena

memang harga tanah di daerah Colomadu masih tergolong murah. Hal ini

disebabkan adanya letak Kecamatan Colomadu yang begitu strategis, dan berada di

pinggiran kota, dekat dengan pusat kota Surakarta, tidak jauh dari bandara

internasional Adi Soemarmo, dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan

subur. Letak kecamatan ini secara geografis terpisah dari kecamatan-kecamatan

lainnya di Kabupaten Karanganyar (eksklave), sehingga para investor dan

pengembang permukiman maupun industri lebih memilih daerah Colomadu sebagai

daerah yang cocok untuk mengembangkan usahanya.

Kecamatan Colomadu secara administratif termasuk dalam daerah

Kabupaten Karanganyar, yang berbatasan dengan kota Surakarta yang terletak

diantara tiga jalur perkembangan, yaitu Kota Surakarta, Kecamatan Kartasura, dan

Bandara Adi Soemarmo, sehingga Kecamatan Colomadu menjadi daerah yang

sangat strategis yang banyak mendorong banyak pendatang masuk ke daerah ini.

Dengan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi akan

mengakibatkan konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Konversi

lahan yang terjadi di Kecamatan Colomadu sebagai konsekuensi kesenjangan

antara pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang berbasis industri dengan ekonomi

pedesaan yang berbasis pertanian. Konversi lahan yang terjadi selama tahun

juga dengan pertumbuhan penduduknya yang semakin bertambah pada tahun

tersebut dan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian serta pelambatan kapasitas

produksi pangan hal ini sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan Colomadu. Dibandingkan dengan

daerah Kabupaten Karanganyar yang lain seperti di Kecamatan Gondangrejo

mengalami konversi lahan sebesar ±42,7 Ha/th menjadi permukiman, faktor tingkat

aksesibilitas dan pusat pelayanan masyarakat berpengaruh terhadap konversi yang

terjadi, begitu juga di Kecamatan Jatiyoso terjadi konversi sebesar ±4,5 Ha/th

dengan faktor yang sama pula yaitu faktor aksesibilitas dan pertumbuhan

penduduk. Dengan latar belakang inilah penulis tertarik meneliti pengaruh

pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan pertanian di kecamatan Colomadu

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu tahun

2000-2010?

2. Bagaimana konversi lahan pertanian di Kecamatan Colomadu tahun

2000-2010?

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk dengan konversi lahan pertanian

di Kecamatan Colomadu tahun 2000-2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama suatu penelitian yang akan

dicapai melalui sebuah kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan

perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitianya adalah :

1. Mengetahui pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu tahun

2000-2010.

2. Mengetahui konversi lahan pertanian di Kecamatan Colomadu tahun

2000-2010.

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana

pengembangan keilmuan di bidang Geografi khususnya tentang kajian geografi

penduduk dan konversi lahan pertanian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah

Daerah Kecamatan Colomadu dalam masalah pertumbuhan penduduk dan

pengaruhnya terhadap konversi lahan pertanian di Kecamatan Colomadu.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pembelajaran di

sekolah-sekolah, khususnya mata pelajaran IPS dalam kompetensi dasar

permasalahan penduduk dan penanggulanganya. Dalam pembelajaran Sekolah

Menengah Atas, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan

commit to user

BAB IILANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

pertumbuhan penduduk dan konversi lahan pertanian akan dijelaskan apa yang

dimaksud dengan pertumbuhan penduduk, migrasi, lahan, penggunaan lahan, dan

konversi lahan.

1. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Yasin dalam Dasar-Dasar Demografi (1981: 5) pertumbuhan

penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan

yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.

Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir

(menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh

jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi

juga berperan : migrasi masuk (pendatang) akan menambah jumlah penduduk dan

migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk. Faktor – faktor penentu dari

pertumbuhan penduduk adalah :

Menurut Mantra (2000: 145) Kelahiran (fertilitas), yaitu terlepasnya bayi

dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan atau sama dengan

kelahiran hidup (live birth). Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth) yang di dalam demografi tidak

dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Kematian (mortalitas), yang dimaksud dengan mati adalah peristiwa

hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap

saat setelah kelahiran hidup. Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan ”mati” hanya

bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup, dengan demikian keadaan mati

selalu dilalui dengan kelahiran hidup. Dengan kata lain mati tidak pernah ada kalau

tidak ada kehidupan.

Migrasi masuk (in-migration), adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination). Migrasi keluar (out-migration), yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (area of origin).

Menurut Widiyanti S (1987 : 35) yang dimaksud dengan pertumbuhan

penduduk alamiah adalah selisih antara tingkat kematian dan tingkat kelahiran.

Yang dimaksud dengan tingkat kelahiran adalah jumlah bayi yang lahir dari setiap

1000 penduduk dalam satu tahun. Sama halnya dengan tingkat kelahiran, tingkat

kematian juga diperhitungkan dari jumlah pendudk yang mati dalam satu tahun,

dari setiap seribu penduduk.

Menurut Mudjiman 1988 : 150 dalam Analisi demografi pertumbuhan

penduduk alami akan diketahui selisih antara jumlah kelahiran dan kematian dalam

waktu satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada pertengahan

tahun. Inilah tingkat pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk adalah

akibat dari kombinasi faktor kelahiran, kematian dan migrasi secara bersama-sama.

Kombinasi faktor-faktor tersebut cenderung untuk berubah-ubah di setiap saat.

Maka kecepatan pertumbuhan pendudukpun juga cenderung berubah-ubah setiap

saat. Jumlah penduduk suatu daerah selalu mengalami perubahan. Perubahan

jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk, baik

pertumbuhan penduduk positif maupun pertumbuhan negatif. Apabila terjadi

pertumbuhan penduduk yang positif, jumlah penduduk akan bertambah, sebaliknya

apabila pertumbuhan penduduk negatif, akan mengakibatkan jumlah penduduk

mengalami penurunan. Perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi

oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kriteria yang

digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya angka kelahiran dan kematian adalah

sebagai berikut.

a. Penggolongan angka kelahiran:

1) angka kelahiran rendah, jika angka kelahiran kurang dari 30.

2) angka kelahiran sedang, jika angka kelahiran antara 30-40.

3) angka kelahiran tinggi, jika angka kelahiran lebih dari 40.

2) angka kematian sedang, jika angka kematian antara 10-20.

3) angka kematian tinggi, jika angka kematian lebih dari 20.

Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang

disebabkan oleh perbedaan antara jumlah migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi

keluar (emigrasi). Jumlah imigrasi yang melebihi jumlah emigrasi akan menambah

jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, jika emigrasi lebih

besar dari imigrasi, jumlah penduduknya akan mengalami penurunan, sehingga

pertumbuhan penduduk di suatu daerah ditentukan oleh pertumbuhan penduduk

alami dan migrasi yang disebut dengan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan

penduduk total biasanya disingkat dengan pertumbuhan penduduk.

a. Migrasi

Pertumbuhan penduduk dunia secara keseluruhan memang bisa

dianggap sebagai akibat dari pertumbuhan alami saja. Tetapi untuk daerah-daerah

sempit, faktor migrasi harus diperhitungkan sebagi faktor yang sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan penduduk. Lebih - lebih dengan adanya kemajuan dalam

transportasi, maka faktor migrasi harus lebih diperhatikan peranannya dalam

pertumbuhan penduduk (Mudjiman,1988 : 147).

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap

dari suatu tempat ke tampat lain melampui batas politik atau negara ataupun batas

administratif / batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan

sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu

dimensi waktu dan dimensi daerah.

Besarnya jumlah pendatang untuk menetap pada suatu daerah

dipengaruhi besarnya faktor penarik (pull factor) daerah tersebut bagi pendatang. Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan berbagai

factor penarik, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan,

perumahan, dan transportasi. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang

berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada sisi lain, setiap daerah

migrasi keluar daerahnya. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang

terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang

memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu

dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka

pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing

individu juga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi

antar wilayah pada negara yang sama, tetapi juga pada migrasi antar negara.

Beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang

melakukan migrasi adalah:

a. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari

kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial

yang sebelumnya mengekang mereka.

b. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis, seperti

banjir dan kekeringan.

c. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang

kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.

d. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga

besar yang berada pada tempat tujuan migrasi.

e. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi,

sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan

dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media

elektronik.

Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulitnya

menentukan beberapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dianggap

sebagai seorang migran, tetapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam

sensus penduduk. Menurut BPS (2010) terdapat tiga jenis migran, yaitu :

a. Migran semasa hidup (life time migrant) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya

b. Migran risen (recent migrant) adalah mereka yang pindah melewati batas propinsi dalan kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan.

c. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang

berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan

seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

Faktor-faktor pendorong misalnya (Munir dalam anonim, 1981: 116) :

a. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas

barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh.

b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal.

c. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik

d. Tidak cocok lagi dengan adat / budaya / kepercayaan ditempat asal.

e. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa

mengembangkan karier pribadi.

f. Adanya bencana alam baik banjir, gempa umi, maupun wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik antara lain :

a. Adanya superior di tempat baru atau kesempatan kerja untuk memasuki

lapangan pekerjaan yang cocok.

b. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik

c. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

d. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenagkan misalnya iklim,

perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemsyarakatan lainnya.

e. Tarikan dari orang yang diharapkan dapat menjadi tempat berlindung.

f. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat

kebudayaan sebagai daya tarik kota bagi orang-orang di desa atau di kota

kecil.

Secara sederhana migrasi didefenisikan sebagai aktivitas perpindahan,

sedangkan secara formal migrasi didefenisikan sebagai perpindahan penduduk

dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui

melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional, sedangkan

migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas

wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar propinsi. Pindahnya

penduduk ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk. Perpindahan

penduduk keluar dari suatu daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 2010).

Perpindahan sirkuler tidak memberikan transfer (perpindahan) penduduk

secara permanen antara satu tempat ke tempat yang lain, penduduk pergi dari

tempat tinggalnya dengan jangka waktu yang berbeda-beda, kadang-kadang secara

musiman dan mungkin untuk tahunan, seperti apa yang dilakuakan para petani,

pedagang, dan buruh serta untuk alasan-alasan ekonomi dan sosial lain, tetapi

kemudian kembali ke tempat semula. Dalam cara yang demikian ini terjadi

redistribusi penduduk secara temporer dan permanen. Jika terjadi transfer

permanenantara penduduk pedesaan dan wilayah perkotaan dalam jumlah besar,

tingkat pertambahan alami yang tinggi yang ada di daerah asal akan mencegah

terjadinya depopulasi (Dickenson,1992 : 70).

b. Kelahiran (Fertilitas)

Menurut Sri Harjati, fertilitas hal 57 (Dalam Dasar-Dasar Demografi).

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai reproduksi yang nyata dari

seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut

kelahiran banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas sebaliknya, merupakan

potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti dari sterilitas.

Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang

lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran perubahan penduduk sedangkan

natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi

wanita. Angka fertilitas pun diukur berdasarkan pembagian jumlah kejadian

(events) dengan penduduk yang menanggung resiko melahirkan (expost to risk).

Walaupun demikian ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam hal pengukuran

fertilitas yang tidak dijumpai dalam pengukuran mortalitas. Konsep – konsep dalam

1) Lahir hidup : (Live birth) menurut UN & WHO, adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, di

manasi bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

2) Lahir mati : (Still birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa

menunjukan tanda-tanda kehidupan.

3) Abortus : kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan

kurang dari 28 minggu. Ada 2 macam abortus : disengaja (induced)

dan tidak disengaja (spontaneous).

4) Masa reproduksi : masa dimana wanita mampu melahirkan, yang

disebut dengan usia subur ( 15 – 49 tahun ).

2. Konversi Lahan

Konversi lahan atau perubahan penggunaan lahan pada hakekatnya adalah

perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar

manfaat lingkungan (Soeparmin 2001: 22). Sejak berabad-abad yang lalu nenek

moyang telah mengubah hutan menjadi daerah permukiman dan pertanian. Contoh

perubahan lahan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu yaitu perubahan hutan

menjadi sawah, yang merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan untuk produksi

bahan makanan dalam kondisi curah hujan yang tinggi, dan juga untuk mengurangi

resiko erosi di daerah bergunung.

Dari tahun ke tahun lahan semakin dibutuhkan, apalagi mengenai

pembangunan yang sedang berlangsung seperti saat ini termasuk yang bersifat fisik

tidak terlepas dari kebutuhan lahan. Lahan yang tersedia di suatu daerah tidak akan

dapat mencukupi, dikarenakan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan manusia

akan lahan semakin besar dan pembangunan juga semakin besar. Sehingga untuk

mencukupi segala kepentingan kebutuhan manusia tersebut maka terjadilah

perubahan penggunaan lahan karena lahan bersifat tetap dan tidak dapat berubah.

Alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya

suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya

waktu berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa konversi lahan pertanian pada

dasarnya merupakan suatu proses alamiah yang terkait dengan tiga faktor dasar,

yaitu kelangkaan lahan, dinamika pembangunan, dan pertumbuhan penduduk.

(www.balaitanahlitbang.deptan.go.id).

Menurut Simatupang dan Irwan (2005 : 45), penyebab konversi lahan

pertanian adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pertumbuhan dan

perkembangan penduduk, namun di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti

di Indonesia ini faktor-faktor tersebut masih bersifat alamiah dan terlalu besar dan

masih sulit untuk dicegah, sehingga konversi lahan pertanian atau perubahan

penggunaan lahan pertanian juga masih bersifat alamiah dan sulit untuk dicegah.

Perkembangan spasial dan penduduk suatu megapolis akan membawa

konsekuensi terhadap kondisi sosial, ekonomi, kultural, dan lingkungan dimana

megapolis atau daerah pinggiran kota itu berkembang. Dalam beberapa hal,

variabel ekonomi muncul lebih dulu di suatu tempat baru kemudian diikuti oleh

meningkatnya jumlah penduduk di sekitarnya. Sebagai contoh, apabila di suatu

tempat didirikan suatu pusat kegiatan ekonomi, seperti pabrik misalnya, maka di

daerah sekitarnya akan bermunculan permukiman-permukiman baru dan tentu saja

dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan terjadinya

perubahan lahan. Dalam mengungkapkan proses spasial megapolis maupun daerah

pinggiran kota, sebagai suatu bentuk ekspresi keruangan yang khas. Beberapa pakar

menemukakan berbagai macam pendapat, sebagian mengemukakan variabel –

variabel ekonomi menjadi menjadi variabel penentu, sebagian lain mengemukakan

variabel lain yang sebagai penentu. Dalam mengenali ekspresi keruangan sebuah

megapolis maupun pinggiran kota perlu dipahami mengenai perkembangan

permukiman kekotaan itu sendiri dan perubahan lahannya dari bentuk yang paling

awal sampai dengan prospek masa depan (Yunus,2006: 164).

Perkembangan permukiman kekotaan sebenarnya dipicu oleh dua

peristiwa utama yang mewarnai perkembangan peradaban manusia di muka bumi

ini. Kedua peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa revolusi pertanian

keadaan yang paling sederhana (rural sattlement) ke keadaan yang paling kompleks

(urban sattlement) dalam hal bentuk, struktur, pola serta fungsinya yang dapat berakibata pada perubahan lahan yang dipakainya (Yunus, 2006: 167).

a. Lahan

Dalam konsep geografi, lahan memiliki pengertian yang berbeda

dengan tanah. Tanah adalah suatu benda fisis yang berdimensi tiga, terdiri dari

lebar, panjang dan dalam, merupakan bagian paling atas dari kulit bumi. Sedangkan

lahan adalah merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya

dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia serta mahluk

lainnya. Namun demikian tanah merupakan faktor paling dominan dari lahan

(www.deptan.go.id)

Lahan potensial adalah lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Dalam arti luas lahan potensial merupakan lahan yang memberikan daya dukung

terhadap kehidupan manusia secara optimal, sedangkan dalam arti sempit lahan

potensial adalah lahan produktif yang dapat memberikan hasil pertanian yang tinggi

dengan biaya pengelolaan yang rendah. Lahan kritis adalah lahan yang telah

mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis sehingga tidak mempunyai

nilai ekonomi lagi. Untuk menilai kritis tidaknya suatu lahan, dapat dilihat dari

kemampuan lahan berdasarkan besarnya resiko ancaman atau hambatan yang

dihadapi dalam pemanfaatan lahan tersebut. Untuk melihat / mengetahui suatu

lahan potensial atau kritis dapat dilihat dari ciri-cirinya. Lahan potensial untuk

pertanian memiliki ciri-ciri antara lain : tanahnya subur, mempunyai sifat fisis yang

baik, dan belum tererosi, sedangkan lahan potensial untuk permukiman memiliki

ciri-ciri antara lain : daya dukung tanah besar, fluktuasi air baik, cukup

mengandung lempung dan kemiringannya antara 0 - 3%. Lahan kritis untuk

pertanian memiliki ciri-ciri antara lain : tanahnya tidak subur dan miskin humus.

Sedangkan lahan kritis untuk permukiman memiliki ciri-ciri antara lain : daya

dukung tanah rendah, fluktuasi air tidak baik, dan kemiringannya lebih dari 3%.

Lahan potensial terdapat di kawasan pantai, dataran rendah, dan kawasan

rendah, dan kawasan pegunungan. Lahan potensial yang paling luas terdapat di

kawasan dataran rendah, sedangkan lahan kritis yang paling luas terdapat di

kawasan yang mudah tererosi (rusak) yaitu pegunungan dan pantai. Pemanfaatan

dan pelestarian lahan potensial perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa lahan

potensial merupakan sumber daya alam, sehingga dalam pembangunan nasional

yang berwawasan lingkungan upaya tersebut, diarahkan agar memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya dalam waktu yang cukup lama (deptan.go.id).

Lahan dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim,

relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya, sepanjang ada

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil

kegiatan manusia di masa lampau dan sekarang, seperti hasil reklamasi laut,

pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan, seperti tanah yang

tersalinasi. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang dan tempat

(Arsyad,1989 : 206).

Lahan bukan hanya sebagai tanah yang diolah untuk menghasilkan

pangan, namun lahan mempunyai fungsi dan arti lain apabila dikaji lebih khusus.

Sebuah bangunan didirikan diatas lahan, hal ini menunjukan bahwa lahan

mempunyai guna tertentu. Unsur utama di dalam lahan adalah tanah, tanah sangat

berpengaruh besar terhadap keberadaan lahan. Terpakainya sebuah lahan

tergantung pada kondisi tanah yang terdpat di lahan tersebut. Oleh manusia, lahan

yang mempunyai tanah subur dan kurang atau tidak subur akan difungsikan sesuai

dengan keinginan manusia itu sendiri. Selain itu lahan juga mempunyai sesuatu

yang dapat dinilai selain kondisi tanahnya, tetapi juga letaknya. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap keadaan ekonomi pada masyarakat. Lahan yang letaknya di

pelosok (desa) harganya akan murah dan terjangkau, namun berbeda dengan lahan

yang letaknya di pinggiran jalan raya (kota) harganya akan lebih mahal.

b. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara

untuk mencukupi kebutuhan baik kebendaan ataupun spiritual ataupun keduanya

(Malingreau,1977: 207).

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah,

baik secara terus menerus maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Istilah

tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah umum,

seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian, dan sebagainya. Dari

pengertian tersebut, istilah tanah sawah berhubungan langsung dengan penggunaan

lahan dan tidak berkaitan dengan jenis tanah tertentu dalam pengertian pedologi

(Hardjowigeno dan M. Luthfi, 2005: 2).

Penggunan lahan ( land use ) diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan ) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya baik materiil maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokan ke

dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan

bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan dalam garis besar ke

dalam macam penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi

yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat di atas lahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dikenal macam penggunaan lahan seperti tegalan, sawah,

kebun kopi, kebun karet, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, padang

alang-alang, dan sebagainya. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan

kedalam penggunaan kota atau desa (permukiman), industri, rekreasi,

pertambangan, dan sebagainya (Arsyad, 1989: 207).

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas :

penggunaan lahan semusim, tahunan, dan permanen. Penggunaan lahan tanaman

semusim diutamakan untuk tanaman musiman yang dalam polanya dapat dengan

rotasi atau tumpang sari dan panen dilakukan setiap musim dengan periode

biasanya kurang dari setahun. Penggunaan lahan tanaman tahunan merupakan

penggunaan tanaman jangka panjang yang pergilirannya dilakukan setelah hasil

tanaman tersebut secara ekonomi tidak produktif lagi, seperti pada tanaman

perkebunan. Penggunaan lahan permanen diarahkan pada lahan yang tidak

diusahakan untuk pertanian, seperti hutan, daerah konservasi, perkotaan, desa dan

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara

yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal

atau bukan tempat tinggal. Suatu bangunan bukan tempat tinggal dianggap sebagai

suatu bangunan fisik jika luas lantainya paling sedikit 10m2. persyaratan luas ini

tidak berlaku untuk bangunan tempat tinggal. Bangunan sensus adalah sebagian

atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar / masuk sendiri dan

merupakan satu kesatuan penggunaan (Mantra,2000: 16).

Dari pengertian diatas maka manusia mempunyai peranan penting dalam

menentukan penggunaan sebuah lahan. Manusia memanfaatkan lahan sebagai alat

untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka

kebutuhan lahan juga bertambah, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi

dengan jumlah lahan yang tersedia akan mengakibatkan permasalahan atau konflik

kepemilikan lahan, hal ini dikarenakan lahan yang dibutuhkan tidak mengalami

pertambahan luas. Disinilah dapat terlihat peran dan fungsi lahan yang dipengaruhi

oleh manusia sebagai pemenuhan kebutuhan baik pangan maupun papan.

Menurut Sandy (1989), klasifikasi penggunaan tanah berdasarkan skala 1:

25.000 dan 1 : 12.500 adalah untuk :

a. Perkampungan, meliputi kampung, kuburan nyata, kuburan tak nyata,

emplasemen menetap, emplasemen sementara.

b. Persawahan, meliputi sawah 3 kali padi setahun, sawah 2 kali padi setahun,

sawah 2 kali padi setahun + palawija (jenis palawija dinyatakan), sawah 1

kali padi setahun + palawija (jenis palawija dinyatakan), sawah 1 kali padi

setahun berupa swah tadahan, sawah 1 kali padi setahun berupa sawah rawa,

sawah di tanami tebu, sawah di tanami tembakau, sawah di tanami rosela,

dan pertanian kering seperti tegalan dengan jenis tanaman, ladang digarap

0-1 tahun, dengan jenis tanaman, ladang digarap 1-3 tahun dengan jenis

tanaman, sayuran dengan jenis tanaman, bunga-bungaan dengan jenis

tanaman.

c. Perkebunan, meliputi karet sudah berproduksi dan belum berproduksi,

d. Kebun Campur, meliputi campuran sudah berproduksi dan belum

berproduksi, buah-buahan sudah berproduksi dan belum berproduksi.

e. Hutan, meliputi hutan lebat dengan jenis kayu utama, hutan belukar alami,

hutan belukar buatan dengan jenis kayu, hutan sejenis alami dengan jenis

kayu, hutan sejenis buatan dengan jenis kayu, hutan rawa dengan jenis kayu

utama.

f. Kolam, meliputi kolam air tawar, tambak, kolam penggaraman.

g. Perairan Darat, meliputi danau / situ, rawa, waduk.

h. Tanah tandus, meliputi tanah tandus berbatu-batu, tanah tandus lahar, tanah

tandus pasir, tanah rusak tererosi berat, tanah rusak terintrusi air asin, tanah

rusak bekas penambangan, tanah rusak bekas penggalian.

i. Penggunaan lain, seperti batas administrasi, letak ibukota, kualitas jalan,

sungai dan hirarki saluran, konstruksi bendungan, tanggul, dan triangulasi.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian berikut merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep

pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan sebagai akibatnya.

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pembanding dalam

penelitian ini.

Wahyuni meneliti di Kecamatan Colomadu dengan judul penelitian

”Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perkembangan Permukiman di

Kecamatan Colomadu Tahun 1994-2004”. Tujuan penelitiannya yaitu, mengetahui

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu periode 1994-2004,

perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu periode 1994-2004, pengaruh

antara pertumbuhan penduduk dengan perkembangan permukiman. Metodenya

menggunakan studi dokumentasi data monografi, observasi lapangan dan analisis

data. Hasil penelitian sebagai berikut : Kecamatan Colomadu pertumbuhan

penduduknya mencapai 2,02 % dalam kurun waktu 10 tahun, perkembangan

permukiman dalam kurun waktu 10 tahun tersebut seluas 2,7 Ha. Pertumbuhan

penduduk berpengaruh terhadap perkembangan permukiman, dengan pertumbuhan

sedangkan lahan untuk menyediakan permukiman terbatas, sehingga perlu

dilakukan alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan permukiman.

Hantoro, melakukan penelitian dengan judul : ”Studi Pengaruh

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 1995-2005”. Tujuan penelitiannya

untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol tahun 1995-2005,

mengetahui perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol antara

tahun 1995-2005, mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap

penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol tahun 1995-2005. Metode

penelitian menggunakan overlay peta penggunaan lahan tahun1995-2005,

menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus pertumbuhan penduduk

exponsial, pembuatan grafik. Hasil penelitian sebagai berikut : Tingkat

pertumbuhan penduduk Kecamatan Grogol 1,95 % selama tahun 1995-2005.

Perubahan penggunaan lahan pertanian seluas 168,2811 Ha dalam kurun waktu 10

tahun, dari tahun 1995-2005. Berdasarkan hasil analisis data bahwa terdapat

hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan.

Penelitian berikutnya, Pamusthi yang meneliti di daerah Kabupaten

Karanganyar, dengan judul penelitian ”Dampak Alihguna Lahan Pertanian

Terhadap Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Karanganyar Tahun

1996-2006”. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui dampak alihguna lahan

pertanian di Kabupaten Karanganyar terhadap tanaman pangan tahun 1996-2006,

mengetahui luasan lahan pertanian yang mengalami alih guna lahan non pertanian

di Kabupaten Karanganyar tahun 1996-2006, mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya alih guna lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar

tahun 1996-2006. Metode penelitian menggunakan studi dokumen, wawancara, dan

pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian adalah: Alih guna lahan

pertanian yang terjadi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1996-2006 berdampak

pada menurunnya produksi pertanian tanaman pangan. Hal ini terlihat dari produksi

pertanian tanaman pangan yang semula berjumlah 414.147 ton pada tahun 1996,

Tabel1.Hasil penelitian yang relevan

NO Nama Peneliti

Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian

1. Endang

studi dokumentasi tentang data monografi, observasi lapangan dan analisis data.

1.Kecamatan Colomadu pertumbuhan penduduknya mencapai 2,02 % dalam kurun waktu 10 tahun.

2.Perkembangan permukiman dalam kurun waktu 10 tahun tersebut seluas 2,7 Ha. Pertumbuhan penduduk Lahan Pertanian di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 1995-2005

overlay peta penggunaan lahan tahun1995-2005, menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus pertumbuhan penduduk exponsial, pembuatan grafik

1.Tingkat pertumbuhan penduduk Kecamatan Grogol 1,95 % selama tahun 1995-2005. Perubahan penggunaan lahan pertanian seluas 168,2811 Ha dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1995-2005. 2.Berdasarkan hasil analisis data

bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Pangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1996-2006

studi dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung dilapangan

1.Alih guna lahan pertanian yang etrjadi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1996-2006 berdampak pada menurunnya produksi pertanian tanaman pangan.

2.Hal ini terlihat dari produksi pertanian tanaman pangan yang semula berjumlah 414.147 ton pada tahun 1996, menurun menjadi 308.468 ton pada tahu 2006 atau menurun sekitar 33.679 ton (8,13 %). penduduk dengan analisis dokumen, analisis peta deskriptif geografis dan overlay peta.

1.Kecamatan Colomadu pertumbuhan penduduknya dari

tahun 2000-2005 0,49%. Tahun 2005-2010 1,02%.

2.Konversi lahan dari tahun 2000-2005 mencapai 20,8 Ha. Tahun 2005-2010 179,5 Ha.

C. Kerangka Pemikiran

Pemekaran kota Surakarta semakin meluas ke daerah sekitarnya,

semakin sempitnya lahan yang tersedia di Kota Surakarta menyebabkan terjadinya

pemekaran fisik ke kota pinggiran yang salah satunya adalah Kecamatan

Colomadu. Hal ini mempengaruhi angka migrasi masuk meningkat dan

pertumbuhan penduduk akan semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang

semakin lama semakin bertambah memicu berdirinya sektor-sektor usaha baru yang

dapat menimbulkan lapangan kerja pula. Letak yang strategis, lapangan kerja yang

tersedia, dan fasilitas memadai membuat para migran tetap tinggal menetap di

Kecamatan Colomadu, sehingga menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat

dan terjadilah konversi lahan yang kebanyakan dari lahan pertanian.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan Colomadu, tahun

2000, 2005, dan 2010 dalam penelitian ini akan digunakan rumus pertumbuhan

penduduk alami. Konversi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Colomadu

pada tahun 2000-2005 menggunakan tehnik analisis tumpang susun (overlay) Peta

Penggunaan Lahan Tahun 2000 dengan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2005, dan

konversi lahan pertanian yang terjadi pada tahun 2005-2010 akan diketahui dengan

menggunakan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2005 dioverlay dengan Peta

Penggunaan Lahan Tahun 2010. Pengaruh antara pertumbuhan penduduk dengan

konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Colomadu tahun 2000-2005 diketahui

dengan tehnik analisis tumpang susun (overlay) Peta Tingkat Pertumbuhan

Penduduk Tahun 2005 dengan Peta Tingkat Konversi Lahan Tahun

2000-2005 dan pengaruh antara pertumbuhan penduduk dengan konversi lahan yang

terjadi pada tahun 2005-2010 menggunakan tehnik analisis tumpang susun

(overlay) peta tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2005-2010 dengan peta tingkat

Diagram 1. Alur Kerangka Pemikiran

Keterangan :

: Input

: Proses

: Output

Konversi lahan pertanian manjadi

non pertanian Faktor-faktor

pertumbuhan penduduk :

1. kelahiran 2. kematian 3. migrasi masuk 4. migrasi keluar

- Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu tahun 2000-2010.

- Konversi lahan pertanian di Kecamatan Colomadu tahun 2000-2010.

- Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan pertanian di

Kecamatan Colomadu tahun 2000-2010.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

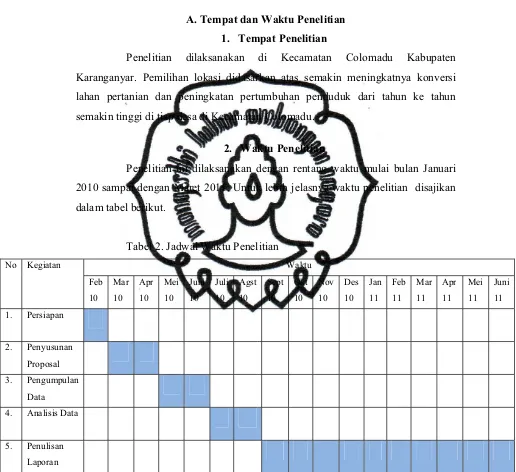

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Colomadu Kabupaten

Karanganyar. Pemilihan lokasi didasarkan atas semakin meningkatnya konversi

lahan pertanian dan peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun

semakin tinggi di tiap desa di Kecamatan Colomadu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan rentang waktu mulai bulan Januari

2010 sampai dengan Maret 2011. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian disajikan

dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jadwal Waktu Penelitian

No Kegiatan Waktu

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

Bentuk dan strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif geografis.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pengungkapan

suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta

yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis (Tika, 1997:

6). Geografis mengandung pengertian mengenai tempat – tempat yang terletak di

permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu obyek terletak

dipermukaan bumi dan informasi mengenai keterangan (atribut) dari obyek yang

bersangkutan, sehingga Deskriptif Geografis adalah mendeskripsikan fenomena

geografi berdasarkan pada letak geografisnya melalui analisis peta

(arcsigclinic-sdy.com).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di

Kecamatan Colomadu, digunakan analisis data dokumen pertumbuhan penduduk

alami, dengan analisis statistik tersebut maka pertumbuhan penduduk pada tahun

2000, 2005, dan 2010 dapat diketahui. Dari hasil penghitungan pertumbuhan

penduduk tersebut, kemudian dipetakan menjadi Peta Petumbuhan Penduduk

Tahun 2000 – 2005 dan Peta Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005 – 2010, dan Peta

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000 – 2005 serta Peta Tingkat

Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005 – 2010.

Konversi lahan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan

analisis Peta Penggunaan Lahan tahun 2000 yang dioverlay dengan Peta

Penggunaan Lahan tahun 2005, akan menghasilkan Peta Konversi Lahan

Kecamatan Colomadu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Dalam

menentukan besarnya konversi lahan pada tahun 2005 sampai tahun 2010

digunakan analisis overlay Peta Penggunaan Lahan tahun 2005 dengan Peta

Penggunaan Lahan tahun 2010, kemudian dihasilkan Peta Konversi Lahan

Kecamatan Colomadu tahun 2005 – 2010, yang kemudian besarnya konversi lahan

tersebut diklasifikasikan menjadi Peta Tingkat Konversi Lahan tahun 2000 -2005

Setelah mengetahui luas dan prosentase perubahan penggunaan lahan,

selanjutnya adalah menghubungkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan

lahan digunakan analisis overlay Peta Tingkat Konversi Lahan tahun 2000 - 2005

dengan Peta Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2005 - 2010, serta overlay Peta

Tingkat Konversi Lahan tahun 2005 – 2010 dengan Peta Tingkat Pertumbuhan

Penduduk tahun 2005 – 2010, dari overlay peta tersebut akan diketahui seberapa

besar pengaruh antara pertumbuhan penduduk terhadap konversi lahan yang terjadi

di Kecamatan Colomadu dari tahun 2000 sampai 2005 dan tahun 2005 sampai

dengan tahun 2010.

C. Jenis data

Data yang dikumpulkan meliputi lokasi atau letak dari tiap daerah

kelurahan di Kecamatan Colomadu serta aktivitas, faktor alam, pendidikan, sarana

prasarana, budaya/kepercayaan, dan jumlah penduduk serta penggunaan lahan dari

tahun 2000-2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini

adalah penggunaan lahan dan konversi lahan yang diperoleh dari observasi

lapangan dengan bantuan peta Rupa Bumi Indonesia lembar Surakarta dan

Kartasura.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun

sesungguhnya yang dikumpulkan itu data yang asli (Tika, 1997: 67). Data

sekunder dalam penelitian ini adalah data monografi kecamatan Colomadu yang

Karanganyar, peta penggunaan lahan tahun 2000-2010 diperoleh dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dan penggunaan lahan Kecamatan Colomadu

tahun 2006 yang diperoleh dari citra ikonos program Google Earth.

3. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang banyaknya terbatas.

Himpunan individu atau obyek yang terbatas adalah himpunan individu atau obyek

yang dapat diketahui atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasannya,

sedangkan himpunan individu atau obyek yang tidak terbatas merupakan himpunan

individu atau obyek yang sulit diketahui jumlahnya maupun batasannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kecamatan Colomadu tahun

2000-2010 dan penggunaan lahan pertanian tahun 2000-2000-2010.

D.Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Arikunto (1989 : 128) observasi atau yang disebut juga dengan

pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan

menggunakan seluruh alat indra. Observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan

yang dilakukan di lapangan dengan cara mengamati langsung perubahan atau

konversi lahan yang terjadi dengan bantuan Peta Rupa Bumi Indonesia untuk

mengetahui konversi lahan yang terjadi.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1989: 131) dokumen artinya barang-barang tertulis.

Di dalam pelaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,

catatan harian dan sebagainya. Foto yang diambil di lokasi penelitian akan

mendukung kualitas data yang mampu menarik sebuah kesimpulan. Data yang

dikumpulkan dan diperoleh dari studi dokumentasi adalah data monografi

Kecamatan Colomadu tahun 2000-2010, dan data pertumbuhan penduduk tahun

D. Analisis Data

1. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu pada tahun 2000, 2005 dan

2010 menggunakan metode studi dokumen, yaitu dokumen data pertumbuhan

penduduk alamiah Kecamatan Colomadu, klasifikasikasinya menggunakan

rumus standar korelasi s2=σሺݔ݊െͳ݅െܺഥሻ

2. Dalam penelitian ini konversi lahan pertanian dapat diketahui dengan

menggunakan analisis peta penggunaan lahan tahun 2000, peta penggunaan

lahan tahun 2005, serta peta penggunaan lahan tahun 2010 yang kemudian di

overlay kemudian diklasifikasikan tingkatannya menggunakan analisis statistik

deskriptif.

3. Setelah mengetahui luas dan prosentase perubahan penggunaan lahan

pertanian, selanjutnya adalah menghubungkannya dengan tingkat pertumbuhan

penduduk. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk dan konversi

lahan pertanian digunakan analisis overlay peta pertumbuhan penduduk dengan

peta konversi lahan pertanian selama 10 tahun tersebut.

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah seluruh rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Rangkaian kegiatan ini melalui

tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti mengenai masalah penelitian

yang peneliti lakuakan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah

sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dipersiapkan peta Rupa Bumi Indonesia lembar Kartasura

dan Surakarta, citra Ikonos, data lapangan melalui observasi lapangan secara

langsung, serta studi pustaka mengenai konversi lahan maupun kependudukan

sebagai penunjang dalam penelitian ini.

2. Tahap Penyusunan Proposal