2.1. Penuaan

2.1.1 Definisi Penuaan

Penuaan merupakan suatu proses alami yang pasti dialami oleh setiap individu di muka bumi ini. Penuaan adalah suatu proses menurunnya hingga menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan serta memperbaiki kerusakan yang diderita. Dengan begitu manusia akan mengalami berbagai tanda dan proses penuaan yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tanda fisik seperti massa otot berkurang, kadar lemak yang meningkat, kulit berkerut, daya ingat menurun, fungsi seksual dan reproduksi terganggu, serta kemampuan kerja menurun, juga dapat ditemukan tanda psikis seperti menurunnya gairah hidup, sulit tidur, mudah cemas, mudah tersinggung dan perasaan merasa tidak berarti lagi (Pangkahila, 2011).

Proses penuaan tidak terjadi begitu saja, namun berlangsung melalui 3 tahap yaitu tahap subklinik pada usia 25-35 tahun dimana mulai terjadi penurunan berbagai level hormon namun tidak terlihat dari luar sehingga dianggap usia muda dan normal, kemudian masuk ke tahap transisi pada usia 35-45 tahun dimana level hormon mulai menurun hingga 25%, masa otot berkurang, komposisi lemak tubuh bertambah, pada tahap ini gejala mulai muncul dan berlanjut ke tahap klinik pada usia 45 tahun ke atas dimana penurunan level hormon terus berlanjut, penyakit

kronis mulai terlihat lebih nyata, sistem organ tubuh mulai mengalami kegagalan, disfungsi seksual merupakan keluhan yang penting (Pangkahila, 2011).

2.1.2 Penyebab Penuaan

Setelah mencapai usia dewasa, secara alami seluruh komponen tubuh tidak dapat berkembang lagi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal adalah radikal bebas, hormon yang berkurang, proses glikosilasi, metilasi, apoptosis, sistem kekebalan yang menurun dan genetik. Faktor eksternal yang utama adalah pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan yang salah, polusi lingkungan, stres, kemiskinan dan diet yang tidak sehat (Pangkahila, 2011).

Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang proses penuaan, namun terdapat 4 teori utama yang saling melengkapi satu sama lain untuk terjadinya proses penuaan di antaranya adalah :

2.1.2.1 Teori Wear and Tear

Teori ini dikenal juga dengan teori pakai dan rusak, diperkenalkan pertama kali tahun 1882 oleh August Weismann yang merupakan seorang ahli biologi dari Jerman yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tubuh dan sel akan rusak karena penggunaan dan disalahgunakan, baik penggunaan secara alami apalagi penyalahgunaan. Kerusakan yang terjadi tidak terbatas pada organ melainkan juga terjadi di tingkat sel. Pada usia muda, kerusakan yang terjadi dapat diatasi atau dikompensasi karena sistem perbaikan dan pemeliharan yang masih baik, tetapi

seiring dengan bertambahnya umur, tubuh mulai kehilangan kemampuan memperbaiki kerusakan karena penyebab apapun. Teori ini juga meyakini pemberian suplemen yang tepat dan pengobatan yang tidak terlambat dapat membantu mengembalikan proses penuaan dengan merangsang kemampuan tubuh untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan organ tubuh dan sel (Goldman dan Klatz, 2003; Pangkahila, 2011).

2.1.2.2 Teori Neuroendokrin

Teori ini berdasarkan pada peranan berbagai hormon yang mengatur fungsi tubuh. Hormon dikeluarkan oleh beberapa organ yang dikendalikan oleh hipotalamus. Fungsi hormon mengatur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pada usia muda, berbagai hormon masih berfungsi baik dalam mengendalikan berbagai fungsi organ tubuh. Ketika manusia menjadi tua, produksi hormon menurun, fungsi tubuh menjadi terganggu. Beberapa contoh yang sering ditemui adalah menopause pada wanita dimana terjadi penurunan hormon estrogen yang terjadi karena proses penuaan, lebih jauh kualitas hidup menurun karena berbagai keluhan yang muncul sebagai akibatnya, juga terjadinya penurunan kadar hormon testosteron pada pria yang dimulai sejak usia 30 tahun dan terus menurun yang kemudian menimbulkan berbagai keluhan yang disebut andropouse (Pangkahila, 2011).

2.1.2.3 Teori Kontrol Genetika

Teori terfokus pada kode genetik yang ada dalam DNA, meskipun seluruh aspek diwariskan dalam gen tiap individu, waktu jam biologis tergantung pada pola hidup penuaan masing-masing individu. Tiap individu memiliki jam biologis yang telah diatur waktunya. Berhentinya jam biologis menandakan proses penuaan dan meninggal (Goldman dan Klatz, 2003).

2.1.2.4 Teori Radikal Bebas

Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang sangat reaktif karena mempunyai elektron tidak berpasangan pada orbit luarnya, dapat bereaksi dengan molekul lain, menimbulkan reaksi berantai yang sangat destruktif (Goldman dan Klatz, 2003).

Radikal bebas dihasilkan dari pembakaran gula dan lemak yang kita konsumsi untuk memberikan energi pada tubuh kita. Radikal bebas merusak membran sel, kode DNA, enzim, protein, dan akhirnya terjadi kerusakan pada seluruh organ. Kerusakan terjadi mulai dari lahir dan terus berlanjut hingga meninggal. Pada usia muda, dampak penggantian sel yang masih berfungsi baik. Seiring dengan usia bertambah, akumulasi kerusakan akibat radikal bebas akan mengganggu metabolisme sel, terjadilah mutasi sel yang mengakibatkan timbulnya kanker dan kematian (Goldman dan Klatz, 2003).

Antioksidan diyakini dapat menghambat kerusakan akibat radikal bebas dimana superoksid dismutase pada antioksidan dapat mengubah radikal oksigen

menjadi hidrogen peroksida yang mengakibatkan degradasi oleh enzim katalase menjadi oksigen dan air (Pangkahila, 2011).

2.1.3 Anti-Aging Medicine

Perkembangan ilmu Anti-Aging Medicine telah membawa konsep baru di dunia kedokteran dimana berdasarkan konsep baru ini manusia tetap dapat hidup dengan kualitas yang prima walaupun usia semakin menua, bahkan proses penuaan dapat diperlambat, ditunda atau dihambat dan usia harapan hidup dapat menjadi lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik. Proses penuaan sebenarnya dapat dianggap sebagai penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Dengan mencegah proses penuaan, maka fungsi berbagai organ tubuh dapat dipertahankan agar tetap optimal (Pangkahila, 2011).

2.2. Pronojiwo

2.2.1 Deskripsi Pronojiwo

Pronojiwo (Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn) adalah salah satu jenis tumbuhan obat yang hidup di daerah pegunungan dan cukup dikenal oleh masyarakat. Tumbuhan ini juga termasuk dalam kategori dua ratus tumbuhan langka Indonesia (Mogea et al., 2001). Di Bali dikenal dengan nama Purnajiwa, sedangkan di Jawa dikenal sebagai Pronojiwo. Para balian usada (dukun pengobat tradisional Bali) percaya bahwa biji Pronojiwo dapat digunakan sebagai obat kuat penambah gairah seksual sehingga banyak dijadikan target eksplorasi masyarakat sekitar hutan secara sporadis (Lemmens dan Bunyapraphatsara, 2003).

(A) (B) (C)

Gambar 2.1. Biji (A), Bunga (B) dan Pohon Pronojiwo (C) (Tirta et al, 2010).

2.2.2. Morfologi Pronojiwo

Morfologi Pronojiwo dapat dideskripsikan sebagai berikut : tanaman perdu atau semak, tegak, tinggi mencapai 2 m. Batang mempunyai percabangan agak jarang. Daun majemuk, tersusun spiral, berjumlah 3-5 helai, bentuk melonjong atau membulat telur, agak berdaging. Perbungaannya berbentuk tandan, tegak, berbulu halus, panjang 4-12 cm. Bunganya kecil, berwarna putih kekuningan, berbentuk seperti kupu-kupu. Buahnya kecil, mengkilap, berbentuk lonjong, panjang 1-2 cm, ketika belum masak berwarna hijau dan saat masak berwarna hitam kebiruan, tiap buah berisi atau mengandung satu biji. Biji berbentuk lonjong (Lemmens dan Bunyapraphatsara, 2003). Biasanya buah mulai masak sekitar bulan Agustus sampai September (Siregar et al., 2004). Umumnya Pronojiwo tumbuh secara mengelompok di hutan sekunder dan lereng gunung dengan

ketinggian antara 1.000-2.000 m dpl. Pronojiwo dapat pula dijumpai di kawasan lainnya di Asia, seperti India, Filipina, dan di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa dan Bali. Secara sistematis Pronojiwo dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Lemmens dan Bunyapraphatsara, 2003) :

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Bangsa : Resales Suku : Fabaceae Marga : Euchresta

Jenis : Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn.

2.2.3. Kandungan Pronojiwo

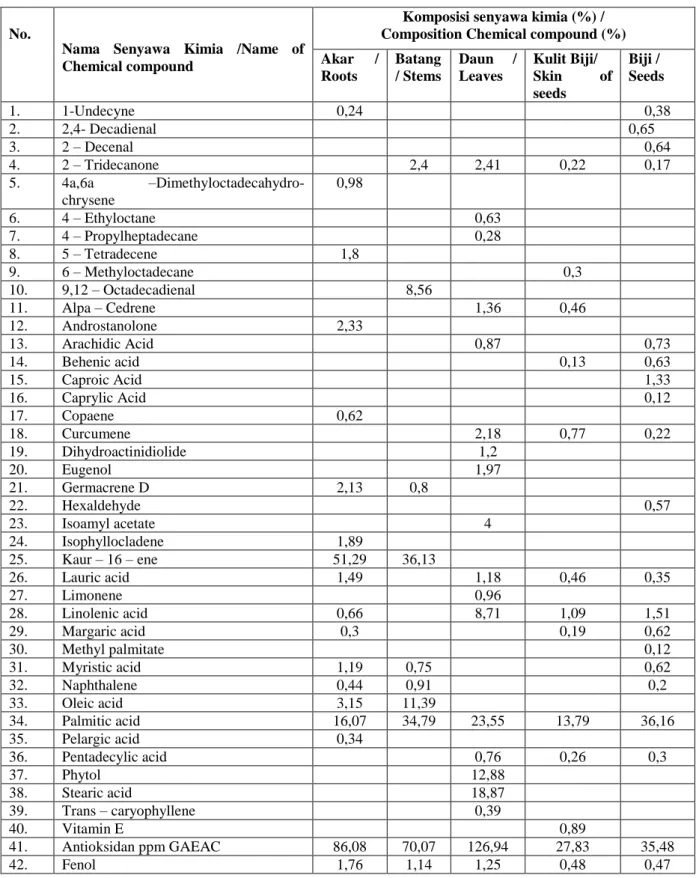

Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa dari 40 senyawa kimia yang ditemukan, senyawa Kaur-16- ene tertinggi terdapat di akar (51,29%) dan batang (36,13%). Selanjutnya senyawa asam palmitat ditemukan pada akar (16,07%), batang (34,79%), daun (23,55%), kulit biji (13,79%), dan biji (36,13%). Hasil analisis dari 8 senyawa di Laboratorium Universitas Udayana, diketahui kandungan Vitamin C tertinggi terdapat pada kulit biji (2.254,32 mg/100 g) dan antioksidan tertinggi ditemukan pada daun (126,94 ppm) (Tirta et al., 2010).

Tingginya kadar antioksidan dapat digunakan untuk mengikat radikal bebas yang merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit. Antioksidan

merupakan zat yang dapat memperlambat proses oksidasi. Oksidasi adalah jenis reaksi kimia yang melibatkan pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen, atau pelepasan elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa alami yang terjadi di alam dan dapat terjadi dimana-mana tak terkecuali di dalam tubuh kita. Vitamin C dan vitamin E adalah salah satu antioksidan dari golongan vitamin. Terjadinya reaksi oksidasi pada suatu tempat akan menghasilkan produk sampingan berupa radikal bebas (OH). Tanpa kehadiran antioksidan maka radikal bebas ini akan menyerang molekul-molekul lain di sekitarnya. Reaksi ini akan dapat menghasilkan radikal bebas lain yang siap menyerang molekul lainnya lagi, sehingga akhirnya akan terbentuk reaksi berantai yang sangat membahayakan. Berbeda halnya bila terdapat antioksidan, radikal bebas akan segera bereaksi dengan antioksidan membentuk molekul yang stabil dan tidak berbahaya (Tirta et al., 2010).

Secara tradisional khasiat biji Pronojiwo dikenal terbatas di kalangan keluarga maupun masyarakat tertentu yakni sebagai penyegar tubuh dan sebagai obat perangsang. Akar dan batang Pronojiwo mengandung flavonoid, isoflavon, pterocarpan, flavonon, dan kumaronokhromon yang berfungsi sebagai anti mikroba dan antivirus. Biji Pronojiwo mengandung alkaloid berupa cytosin (1,5%), matrin dan matrin-N-oxid (Lemmens dan Bunyapraphatsara, 2003).

Telah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Analitik Universitas Udayana dari 1 kg biji Pronojiwo yang diekstrak menghasilkan 15,28 % fitotestosteron.

Tabel 2.1 Komposisi Senyawa Pronojiwo Pada Tiap Bagian Tumbuhan

No.

Nama Senyawa Kimia /Name of Chemical compound

Komposisi senyawa kimia (%) / Composition Chemical compound (%)

Akar / Roots Batang / Stems Daun / Leaves Kulit Biji/ Skin of seeds Biji / Seeds 1. 1-Undecyne 0,24 0,38 2. 2,4- Decadienal 0,65 3. 2 – Decenal 0,64 4. 2 – Tridecanone 2,4 2,41 0,22 0,17 5. 4a,6a –Dimethyloctadecahydro-chrysene 0,98 6. 4 – Ethyloctane 0,63 7. 4 – Propylheptadecane 0,28 8. 5 – Tetradecene 1,8 9. 6 – Methyloctadecane 0,3 10. 9,12 – Octadecadienal 8,56 11. Alpa – Cedrene 1,36 0,46 12. Androstanolone 2,33 13. Arachidic Acid 0,87 0,73 14. Behenic acid 0,13 0,63 15. Caproic Acid 1,33 16. Caprylic Acid 0,12 17. Copaene 0,62 18. Curcumene 2,18 0,77 0,22 19. Dihydroactinidiolide 1,2 20. Eugenol 1,97 21. Germacrene D 2,13 0,8 22. Hexaldehyde 0,57 23. Isoamyl acetate 4 24. Isophyllocladene 1,89 25. Kaur – 16 – ene 51,29 36,13 26. Lauric acid 1,49 1,18 0,46 0,35 27. Limonene 0,96 28. Linolenic acid 0,66 8,71 1,09 1,51 29. Margaric acid 0,3 0,19 0,62 30. Methyl palmitate 0,12 31. Myristic acid 1,19 0,75 0,62 32. Naphthalene 0,44 0,91 0,2 33. Oleic acid 3,15 11,39 34. Palmitic acid 16,07 34,79 23,55 13,79 36,16 35. Pelargic acid 0,34 36. Pentadecylic acid 0,76 0,26 0,3 37. Phytol 12,88 38. Stearic acid 18,87 39. Trans – caryophyllene 0,39 40. Vitamin E 0,89 41. Antioksidan ppm GAEAC 86,08 70,07 126,94 27,83 35,48 42. Fenol 1,76 1,14 1,25 0,48 0,47

43. Klorofil a (ppm) - - 3.701,50 - - 44. Klorofil b (ppm) - - 2.096,70 - - 45. Klorofil – total (ppm) - - 5.798,20 - - 46. Lemak (%) 8,18 6,22 11,34 13,90 10,44 47. Protein 6,05 10,32 11,30 6,53 9,07 48. Vitamin C (mg/100 g) 520,77 516,07 571,32 2.254,32 375,25 - = tidak dianalisis / not analysed

GAEAC = Garlic acid equivalent antioxidant capacity (Sumber : Tirta et al ., 2010)

2.2.4. Kemungkinan Proses Kerja Ekstrak Biji Pronojiwo dan Peningkatan Hormon Testoteron

Hormon testosteron dan spermatozoa adalah dua produk utama dari testis. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus sedangkan testosteron diproduksi oleh sel Leydig yang letaknya pada ruang antara tubulus seminiferus (interstisial) (Colon, 2007).

Pada tikus, diferensiasi sel Leydig pada postnatal dimulai sekitar minggu kedua setelah kelahiran, yaitu hari ke-10. Perkembangan sel Leydig terdiri dari beberapa tahap yaitu; pertama proliferasi sel-sel progenitor menjadi bentukan baru (newly formed) sel Leydig, kemudian berkembang menjadi sel Leydig muda dan terakhir menjadi sel Leydig dewasa (Mendis-Handagama dan Ariyaratne, 2001; Chen dan Zirkin, 2009).

Penurunan jumlah sel Leydig pada testis dapat dipengaruhi oleh bertambahnya umur, dimana semakin tua secara histologis sel Leydig banyak menampakkan struktur yang abnormal begitu pula dengan jumlahnya juga semakin berkurang. Selain itu menurunnya jumlah sel Leydig juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti terpapar zat kimia toksik (Chen dan Zirkin, 2009).

Salah satu penelitian yang dilakukan di oleh Widhiantara (2010) Universitas Udayana menunjukkan bahwa terapi testosteron mampu meningkatkan jumlah sel Leydig yang menurun akibat terpapar asap rokok (Widhiantara, 2010).

Terapi testosteron dapat meningkatkan kuantitas sel Leydig fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa testosteron mempunyai efek regeneratif terhadap sel Leydig dan tentunya secara langsung akan meningkatkan sekresi hormon testosteron yang menurun akibat paparan asap rokok. Peningkatan sekresi testosteron berpengaruh terhadap proses-proses yang terkait dengan sistem reproduksi pada hewan coba maupun manusia (pria) secara umum (Widhiantara, 2010).

Pada tikus yang mengalami kekurangan reseptor androgen (AR-null), terjadi kegagalan diferensiasi maupun perkembangan sel Leydig muda menjadi sel Leydig dewasa (O’shaughnessy et al., 2002). Hal ini menunjukkan bahwa hormon androgen khususnya testosteron memiliki peran sangat penting dalam proses maturasi sel Leydig. Perkembangan fungsi dan morfologi sel Leydig mulai dari sel prekursor yang berada pada daerah peritubular interstisium dan berdiferensiasi menjadi sel-sel progenitor belum memerlukan stimulasi dari testosteron. Testosteron membantu mengaktifkan enzim-enzim steroidogenesis seperti P450c17

dan 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase (17β-HSD) yang menunjang aktivitas diferensiasi sel Leydig. Peran testosteron dalam diferensiasi dan perkembangan sel Leydig secara umum yaitu menstimulasi diferensiasi dan perkembangan sel-sel progenitor hingga menjadi sel Leydig dewasa, menjaga proses perkembangan

morfologi sel Leydig muda menjadi sel Leydig dewasa, menstimulasi pergerakan sel Leydig dewasa ke tengah-tengah ruang interstisial dan menghambat diferensiasi sel-sel prekursor untuk menjaga jumlah sel Leydig dewasa tetap konstan (Mendis-Handagama dan Ariyaratne, 2001). Tanpa kehadiran hormon testosteron, sel Leydig muda masih mampu untuk berdiferensiasi namun akan gagal untuk berkembang menjadi sel Leydig sesuai dengan karakteristik morfologinya (O’shaughnessy et al., 2002; Misro et al., 2008).

Tanaman yang mengandung komponen-komponen seperti isoflavonoid yang mempunyai efek menyerupai efek dari hormone sex wanita (female hormone like-effects) yang terikat pada reseptor estrogen pada manusia yang dikenal dengan phytoestrogen. Penelitian yang dilakukan oleh Ong dan Tan (2007) menemukan komponen phytoandrogenic untuk pertama kalinya, dimana phytoandrogen ini mempunyai efek androgenik pada organ tubuh. Penelitian ini membuktikan bahwa phytoandrogen dapat berkompetisi menggeser ikatan testosteron dengan reseptor androgen (AR) dan memberikan efek androgenik yang lebih kuat dari testosteron sendiri. Efek androgenik yang lebih kuat tersebut disebabkan oleh kandungan asam-asam lemak yang terikat pada tanaman (Ong dan Tan, 2007).

Asam-asam lemak yang terkandung dalam tanaman terutama asam lemak bebasterkonjugasi (conjugated free fatty acid) dapat meningkatkan produksi testosteron di dalam sel Leydig dengan cara mengaktifkan cholesteryl esterase yaitu enzim yang mengubah choleteryl ester menjadi kolesterol dimana kolesterol adalah bahan baku untuk membuat testosteron. Selain itu conjugated free fatty

acid dapat menghambat ikatan testosteron dengan albumin dan SHBG, sehingga lebih banyak testosteron bebas yang memiliki efek langsung terhadap target organ (Bird et al., 2006).

Pengujian sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analitik Universitas Udayana menunjukkan bahwa biji Pronojiwo mengandung fitotestosteron sebanyak 15,28 %. Hal ini mengindikasikan bahwa biji Pronojiwo yang mengandung fitotestosteron memiliki kemungkinan dapat meningkatkan kadar testosteron melalui peningkatan jumlah sel Leydig (Ong dan Tan, 2007).

2.3 Hormon Testosteron

Hormon memiliki peranan yang sangat penting bahkan mutlak pada kehidupan manusia, bahkan sejak awal kehidupannya hormon sudah sangat diperlukan dalam kehidupan. Hormon berasal dari bahasa Yunani “hormao” yang berarti bergairah atau bangkit. Hormon memberikan pengaruh melalui struktur kimianya yang unik yang dikenali oleh reseptor spesifik pada sel targetnya. Karena peran hormon yang sangat penting maka setiap terjadi gangguan hormon akan menyebabkan terjadinya berbagai keluhan baik bersifat fisik maupun psikis (Pangkahila, 2011).

Hormon testosteron merupakan suatu hormon steroid androgen yang penting dalam kehidupan seksual dan reproduksi baik wanita maupun pria, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal organ kelamin dan reproduksi laki laki. Selain fungsinya yang berpengaruh besar terhadap kehidupan

seksual juga memiliki efek biologik yang penting di antaranya pada metabolisme, integritas tulang, otot, sistem kardiovaskular dan otak. Apabila kadar hormon testosteron mengalami penurunan, akan menyebabkan terjadinya hal-hal seperti berkurangnya sensitivitas insulin, kelemahan otot, gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan fungsi kognitif, berkurangnya dorongan motivasi, lelah dan letargi, peningkatan lemak tubuh, serta penurunan dorongan dan kemampuan seksual (Pangkahila, 2011).

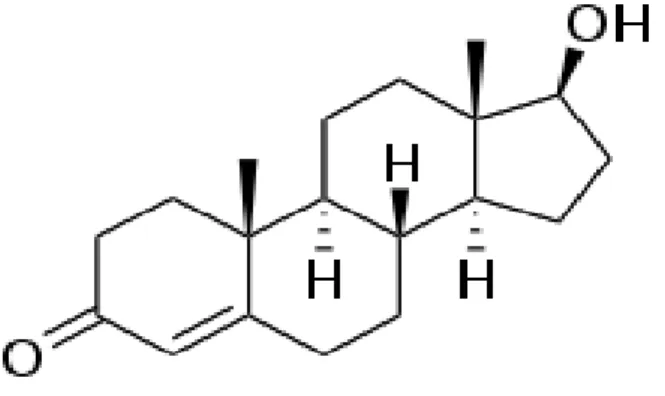

2.3.1 Struktur Molekul Hormon Testosteron

Seperti hormon steroid lain, testosteron juga berasal dari derivat kolesterol dengan nama sistematik (memakai sistem IUPAC) : (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17hydroxy-10,13-dimethyldodeca hydrociclopenta [a]phenanthren-3-one (Sherwood, 2007).

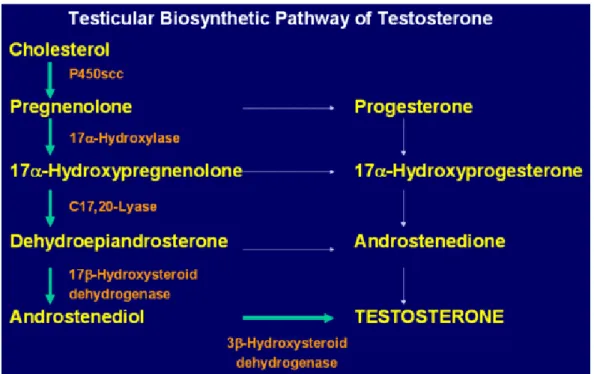

2.3.2 Biosintesis Hormon Testosteron

Hormon testosteron disintesis di jaringan intersisial oleh sel Leydig dengan menggunakan prekursor dari kolesterol. Sintesis ini dimulai dengan mengangkut kolesterol ke membran interna mitokondria oleh protein pengangkut steroidogenic acute regulatory protein (STAR). Setelah berada pada posisi yang tepat, kolesterol akan bereaksi dengan enzim pemutus rantai samping P450scc dan menjadi pregnenolon. Konversi pregnenolon menjadi testosteron dapat terjadi dalam 2 lintasan, yaitu (Sherwood, 2007) :

1. Lintasan progesterone atau lintasan ∆4 (jalur ini dapat dilihat pada sisi kanan gambar 2.3).

2. Lintasan dehidroepiandosteron atau lintasan ∆5 (dapat dilihat pada sisi sebelah kiri gambar 2.3).

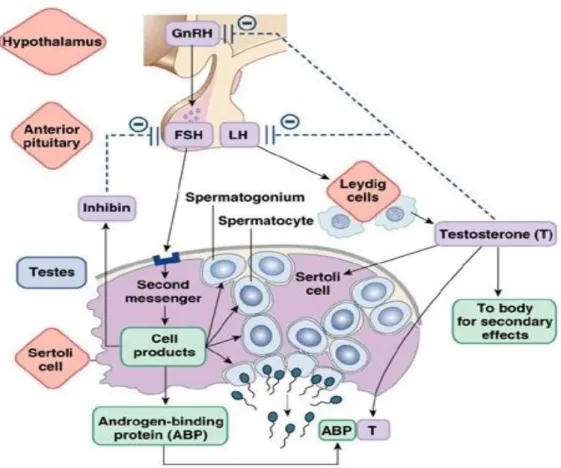

Fungsi testis dikontrol oleh 2 hormon gonadotropik yang disekresikan oleh hipofisis anterior yaitu Luteinizing Hormon (LH) dan Folicle Stimulating Hormon (FSH). Kedua hormon ini bekerja pada bagian testis yang berbeda. LH bekerja pada sel Leydig (intersisial) untuk mensekresi testosteron, sedangkan FSH bekerja pada tubulus seminiferus, dimana terdapat sel Sertoli yang berpengaruh terhadap spermatogenesis. Sekresi dari LH dan FSH pada hipofisis anterior distimulasi oleh hormon hipotalamus, yaitu Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) (Sherwood, 2007).

Meskipun GnRH sama-sama menstimulasi sekresi dari LH dan FSH, tetapi kadar kedua hormon ini di dalam darah tidak selalu sama banyak. Hal ini terjadi karena adanya faktor lain yang ikut mempengaruhi. Hormon testosteron yang merupakan produk dari stimulasi LH pada sel Leydig juga berfungsi sebagai umpan balik negatif terhadap sekresi LH. Efek umpan balik ini terjadi melalui 2 cara yaitu testosteron menurunkan pelepasan GnRH dari hipotalamus (secara indirek menurunkan LH dan FSH dari hipofisis anterior) dan juga secara langsung bekerja pada hipofisis anterior untuk menurunkan sekresi LH (Sherwood, 2007).

Sedangkan inhibisi spesifik untuk mengontrol sekresi FSH diatur oleh hormon inhibin, yang diproduksi oleh sel sertoli. Inhibin bekerja secara langsung pada hipofisis anterior untuk menghambat sekresi FSH (Sherwood, 2007).

Gambar 2.4. Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Testis (Finlayson et al., 2007)

Hormon testosteron pada pria diproduksi oleh sel Leydig di dalam testis sebanyak 95% sedangkan sisanya diproduksi oleh cortex adrenal. Pada pria setelah pubertas, kadar testosteron serum berkisar antara 300-1000 ng/dL (rata-rata 611±186 ng). Pada pria, 98% testosteron terikat pada protein plasma, yang meliputi albumin dan steroid hormon-binding globulin (SHBG). Sisanya sebesar 2% merupakan testosteron bebas karena beredar dalam keadaan tidak terikat pada protein apapun yang mengalir dalam darah. Persentase testosteron yang terikat pada SHBG bervariasi antar individu, tetapi pada umumnya sekitar 40-80% dari testosteron yang beredar (Pangkahila, 2011).

Testosteron yang terikat tidak berfungsi pada proses metabolisme. Selain testosteron bebas, juga terdapat bioavailable testosteron yaitu testosteron bebas dan testosteron yang terikat pada albumin serum. Ikatan albumin pada testosteron relatif lebih lemah dibandingkan dengan ikatan pada SHGB, sehingga keadaan ini memungkinkan testosteron yang terikat pada albumin juga berfungsi pada metabolisme (Pangkahila, 2011).

Testosteron yang tidak terikat pada jaringan, dengan cepat akan diubah oleh hati menjadi androsteron dan dehidroepiandosteron, kemudian secara serempak dikonfigurasikan sebagai glukoromida dan sulfat kemudian diekskresikan ke usus melalui empedu ataupun ke dalam urin melalui ginjal (Guyton et al., 2001).

2.3.3 Fungsi Hormon Testosteron

Hormon testosteron merupakan hormon androgen utama di dalam sirkulasi darah. Fungsi testosteron tidak hanya dalam aspek seksual dan reproduksi tapi juga mempunyai peranan pada berbagai organ tubuh, yaitu pada otot, lemak, tulang, otak, sistem haematopoesis dan sistem imun ( Pangkahila, 2011) .

Secara sistematis hormon testosteron memiliki fungsi di antaranya: 1. Mempengaruhi sistem reproduksi pada saat sebelum lahir

Saat janin dan sebelum lahir, sekresi testosteron pada janin akan mengakibatkan penurunan testis ke dalam skrotum, maskulinisasi sistem reproduksi, dan pembentukan genitalia eksternal.

2. Mempengaruhi jaringan seks spesifik setelah lahir

Hormon testosteron terutama memegang peranan pada masa pubertas yaitu usia 10-14 tahun, dimana akan terjadi maturasi dari sistem reproduksi yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi dan mempunyai kemampuan untuk bereproduksi. Pada masa pubertas, sel Leydig mulai mensekresi hormon testosteron. Testosteron inilah yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem reproduksi laki-laki. Sekresi testosteron berpengaruh terhadap terjadinya pembesaran testis dan dimulainya produksi sperma untuk pertama kalinya, terjadinya pembesaran glandula seksual aksesoris dan pembesaran penis serta skrotum. Setelah masa pubertas, sekresi testosteron dan spermatogenesis terjadi secara terus-menerus seumur hidup seorang laki-laki, meskipun produksinya akan berkurang secara bertahap setelah umur 45 atau 50 tahun keatas. Penurunan level testosteron dan produksi sperma ini tidak disebabkan oleh penurunan stimulasi testis tetapi kemungkinan besar terjadi karena perubahan degenerasi yang berkaitan dengan penuaan yang terjadi pada pembuluh darah kecil di testis. Penurunan ini sering disebut sebagai andropause.

3. Fungsi lain yang berkaitan dengan reproduksi

Testosteron mengatur perkembangan libido dan mempertahankan libido pada seorang laki-laki dewasa. Libido pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah interaksi sosial dan faktor emosional.

Testosteron juga berfungsi sebagai umpan balik negatif untuk mengontrol produksi hormon gonadotropin dari hipofisis anterior.

4. Fungsi perkembangan seksual sekunder

Perkembangan dan pemeliharaan seksual sekunder laki-laki bergantung pada testosteron, hal ini termasuk pada:

• Pertumbuhan rambut (contoh: janggut, rambut dada).

• Suara yang lebih rendah akibat dari pembesaran laring dan penebalan pita suara.

• Kulit yang lebih tebal.

• Konfigurasi tubuh laki-laki, contohnya bahu yang lebar, tangan yang besar dan kaki yang lebih berotot sebagai akibat dari penyimpanan protein.

5. Fungsi non reproduksi

Testosteron juga mempunyai efek anabolik protein dan pertumbuhan tulang yang akan mengarah pada pembentukan fisik laki-laki yang lebih berotot dan pertumbuhan yang cepat selama masa pubertas. Testosteron juga menstimulasi sekresi kelenjar minyak (Sherwood, 2007).

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kadar Hormon Testosteron Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kadar hormon testosteron di antaranya terdapat faktor eksternal yaitu alkohol, obat-obatan, trauma testis, infeksi dan merokok sementara faktor internal dipengaruhi oleh

penuaan, obesitas, kurang tidur, penyakit kronis dan tumor testis. Alkohol mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kadar hormon testosteron. Hubungan antara kadar alkohol dalam darah dengan konsentrasi testosteron berpengaruh secara berbanding terbalik, hal ini terjadi akibat munculnya enzim inhibisi pada testis yang menurunkan konversi kolesterol menjadi testosteron. Pada keadaan intoksikasi, terjadi penurunan kadar testosteron kira-kira 25% dan hal ini akan terus berlangsung selama 10-16 jam setelah kadar alkohol dalam darah kembali normal. Berbeda dengan testosteron, kadar LH akan meningkat dibawah pengaruh alkohol. Hal ini merupakan respons tubuh dalam mencapai homeostasis testosteron. Obat lain yang dapat menekan kadar testosteron adalah analgesik seperti aspirin dan kodein, obat-obatan ini tidak mempengaruhi testis tetapi bekerja pada hipofisis dengan cara menurunkan sekresi LH. Semakin kuat efek analgesik yang digunakan, maka akan semakin menurunkan kadar testosteron. Selain oleh alkohol dan obat-obatan, hal lain yang juga berpengaruh adalah tingkat emosi seseorang, dimana kadar testosteron sangat sensitif terhadap status emosional seseorang. Stres yang diakibatkan oleh pekerjaan dan hubungan personal dapat mengakibatkan penurunan sekresi testosteron yang berlangsung lama (tidak seperti sekresi hormon adrenal yang pada awalnya meningkat dan kemudian kembali pada keadaan semula bila stres berlangsung lama). Sebaliknya, status emosi yang positif dapat meningkatkan kadar hormon testosteron (Woodhouse, 2003) .

2.4.Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan Sebagai Hewan Coba

Dalam dunia kedokteran dan pengobatan tidak jarang melibatkan penggunaan hewan coba dalam penelitiannya. Ada dua sifat yang membedakan tikus dari hewan percobaan lain, yaitu tikus tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim di tempat oesephagus bermuara karena ke dalam lambung dan tikus tidak mempunyai kandung empedu (Smith et al.,1988).

Pada penelitian ini menggunakan tikus putih jantan usia 18 bulan yang setara dengan usia manusia 45 tahun. Karena pada manusia usia 45 tahun, sudah mulai terjadi penurunan kadar hormon testosteron. Tikus putih jantan juga mempunyai kecepatan metabolisme obat lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus betina (Sengupta, 2013).

Tikus putih sebagai hewan percobaan relatif lebih resisten terhadap infeksi, tidak begitu bersifat fotofobik seperti halnya mencit dan kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya tidak begitu besar. Aktivitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di sekitarnya. Tikus putih jantan juga jarang berkelahi seperti mencit jantan. Tikus putih dapat tinggal sendirian dalam kandang dan hewan ini lebih besar dibandingkan dengan mencit, sehingga untuk percobaan laboratorium tikus putih lebih menguntungkan daripada mencit (Smith et al., 1988).

Gambar 2.5. Tikus putih (Rattus norvegicus) sebagai hewan coba (Ramesh, 2010)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Noguchi, dkk (1993) yang mengukur kadar testosteron dalam darah tikus terkait dengan usia tikus yang dihitung dalam minggu, dimana penelitian ini dilakukan pada tikus sejak usia 3 minggu sampai 25 minggu. Sejak usia 10 minggu kadar testosteron terus meningkat sampai level maksimal di usia 10 minggu. Setelah usia 10-25 minggu kadar testosteron plasma tikus terus menurun, hal ini dapat terlihat pada gambar 2.6.