UJI POTENSI ANTI FUNGI INFUSA DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP Candida albicans ATCC 10231

SECARA IN VITRO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh :

Widaningrum

NIM : 048114028

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

SKRIPSI

UJI POTENSI ANTI FUNGI INFUSA DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP Candida albicans ATCC 10231

SECARA IN VITRO

Yang diajukan oleh :

Widaningrum

NIM : 048114028

Telah disetujui oleh

Pembimbing

Erna Tri Wulandari M. Si. Apt

Tanggal : 4 Agustus 2008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kita tau sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu

untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yangmengasihi Dia,

V

yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah

♥

=

(Roma 6 : 28)

= Yesterday is history

♥

•

Tomorrow is a secret

Today is a gift

•

That’s why we call it present

♥

Kupersembahkan buat :

Ibu-bapakku untuk semua doa yang mengalir untukku

Adikku irfan Andrianto

♥My Lovely untuk segenap perhatian dan dukunganmu

Teman-teman dan almamaterku

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Potensi Antifungi

Infusa Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) Terhadap Candida

albicans ATCC 10231 Secara In Vitro”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) pada Program Studi

Farmasi di Universitas Sanata Dharma.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bimbingan,

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt. Selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Ibu Erna Tri Wulandari M.si, Apt. selaku dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu, tenaga dan atas segala masukan serta sarannya

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yohanes Dwiatmaka, M.Si., selaku dosen penguji yang telah

berkenan menguji dan memberikan banyak masukan.

4. Ibu Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah

berkenan menguji dan memberikan banyak masukan dan saran.

5. Bapak Ign. Y Kristio B, M.Si., yang telah memberikan banyak masukan

dalam identifikasi dan determinasi tumbuhan.

6. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma, terima kasih atas bantuannya selama ini.

7. Romo Drs. P. Sunu Hardiyanto, S.J atas bantuan dan penjelasan dalam

pengolahan data selama penyusunan skripsi ini.

8. Mas Sarwanto selaku laboran Laboratorium Mikrobiologi, mas Sigit dan

mas Wagiran selaku laboran Laboratorium Farmakognosi Fitokimia yang

telah banyak membantu di Laboratorium dalam penelitian skripsi ini.

9. Orang tua dan adikku irfan tersayang, atas segala dukungan dan doa yang

mengantarku sampai pada hari ini.

10.Herman Yosef Wiwit Saptono Hadi yang selalu memberi dukungan,

perhatian, kasih sayang, cinta, dan waktu yang selalu ada untuk

mendengar keluh kesahku selama penyusunan skripsi ini.

11.Bapak Mujiman dan Bapak Manteb yang telah bersedia menyiapkan daun

sirih merah untuk penelitian ini.

12.Siska, Ana, Rudi, Marta Setiani dan Riawan atas dukungan, canda

tawa,dan waktu yang selalu kalian luangkan untuk mendengarkan semua

keluh kesahku dan terima kasih untuk persahabatan kita yang indah.

13.Nur, Rina , Made, Amanda, Novi, Risa, Reni, Sisil, Fila, Novita cahyadi,

Bosco, Fajar, Atin dan semua teman-teman angkatan 2004, terima kasih

atas segala semangat dan kebersamaan kita yang indah.

14.Mas Erit dan mbak wewen atas bantuannya selama penelitian di

Laboratorium dan kebersamaannya.

15.Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini, penulis

mengucapkan banyak terima kasih. Penulis juga menyadari sepenuhnya penulisan

skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena

itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi

ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi

perbendaharaan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak

memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam

kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 4 Agustus 2008

Penulis

Widaningrum

INTISARI

Rebusan daun sirih merah dapat digunakan untuk mengobati penyakit keputihan baik kronis dan akut yang sulit disembuhkan (Sudewo, 2005). Candida

albicans merupakan jamur yang merupakan agen penyebab keputihan. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui potensi antifungi infusa daun sirih merah terhadap

Candida albicans ATCC 10231 dan mengetahui senyawa yang terkandung dalam

infusa daun sirih merah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak lengkap pola satu arah. Pengujian daya antifungi terhadap

Candida albicans ATCC 10231 dengan difusi paper disk dan dilusi padat.

Konsentrasi infusa yang digunakan adalah 80%, 60%, 40%. Daya antifungi ditunjukkan dengan adanya zona hambat disekitar paper disk dan tingkat kekeruhan pada metode dilusi padat. Data yang diperoleh dianalisis secara ANOVA one way dan dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference (LSD) dengan taraf kepercayaan 95%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infusa daun sirih merah mempunyai aktivitas antifungi terhadap Candida albicans ATCC 10231. Analisis kualitatif secara KLT dan uji tabung menunjukkan infusa daun sirih merah mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, dan minyak atsiri.

Kata kunci: Daya anti fungi, Piper crocatum, Candida albicans ATCC 10231, infusa daun sirih merah.

ABSTRACT

Decoction of Piper crocatum can be used to cure Fluor Albus or Leukore (Sudewo, 2005). Candida albicans is a kind of fungus, the causal agent of fluor albus. The aim of this study is to find out the antifungus capacity potential of

Piper crocatum toward Candida albicans ATCC 10231 and to find out the

compounds of Piper crocatum infusa.

This research is a pure experimental research method by using one way pattern complete random plan. The testing of antifungus capacity toward Candida

albicans ATCC 10231 by using paper disk diffusion and solid dilusion. The

concentrations of infusa used in this research are 80%, 60%, 40%. Antifungus capacity is shown by the blocked zone around the paper disk and the turbidity level on the solid dilusion method. The data is analyzed by using ANOVA one way and continued by Least Significant Different (LSD) test at α = 95%.

The result of this experiment shows that Piper crocatum infusa has antifungus activity toward Candida albicans ATCC 10231. Qualitative analysis by using KLT and test tube. It shows that Piper crocatum infusa consist of flavonoid, tannin, alkaloid, and volatile oil.

Key term : antifungus capacity, Piper crocatum, Candida albicans ATCC 10231, Piper crocatum leaf infusa.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... .. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PRAKATA... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... viii

INTISARI... ix

ABSTRACT... x

DAFTAR ISI... xi

DAFTAR TABEL... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN……… xvii

BAB I PENGANTAR……… 1

A. Latar Belakang……… 1

1. Rumusan Masalah...……….. 2

2. Keaslian Penelitian... 3

3. Manfaat penelitian………... 3

B. Tujuan Penelitian………... 3

BAB II. PENELAAHAN PUSTAKA……… 4

A. Sirih Merah……… 4

1. Keterangan Botani... 4

2. Nama Daerah... 4

3. Ekologi dan penyebaran... 4

4. Kandungan Kimia... 5

5. Kegunaan... 5

B. Uraian Tentang Kandungan Kimiawi... 5

1. Alkaloid……….... 5

2.Flavonoid……….. 6

3. Tanin……… 7

4. Minyak Atsiri……… 7

C. Candida albicans……….. .. 8

1. Klasifikasi Candida albicans………... 8

2. Diskripsi…..……….. 8

3. Keputihan………. 8

D. Ketokonazole………... 9

E. Penyarian……….….. .. ... 10

1. Definisi dan Ruang Lingkup Penyarian... 10

2. Metode-metode penyarian... 11

F. Kromatografi Lapis Tipis...……….……… 14

G. Uji Potensi Antifungi………... 15

1. Metode dilusi………. 15

2. Metode difusi agar………. . 15

H. Mekanisme Kerja Antifungi………...………… . 16

I. Media………... . 17

J. Sterilisasi………...… . 18

K. Landasan Teori………...….... 19

L. Hipotesis………... 20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN... 21

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Eksperimental... 21

B. Variabel Penelitian... 21

C. Definisi Operasional... 22

D. Bahan... 23

E. Alat... 23

F. Tata Cara Penelitian... 24

1. Determinasi Tanaman... 24

2. Pengumpulan Bahan... 24

3. Pembuatan infusa... 24

4. Uji Kandungan Kimia dengan Uji tabung... 25

5. Uji Kandungan Kimia dengan KLT... 27

6. Uji Antifungi... 29

G. Tata Cara Analisa Data... 32

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 34

A. Determinasi tanaman... 34

B. Pengumpulan bahan... 34

C. Pengeringan dan pembuatan serbuk... 35

D. Identifikasi kandungan senyawa aktif daun sirih merah dengan uji tabung... 36

E. Ekstraksi daun sirih merah... 39

F. Identifikasi kandungan senyawa aktif daun sirih merah dengan

Kromatografi Lapis Tipis...39

G. Hasil uji potensi antifungi... 51

H. Pengukuran KHM dan KHM dengan metode dilusi padat... 56

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 59

A. Kesimpulan... 59

B. Saran... 59

DAFTAR PUSTAKA……… … 60

LAMPIRAN………... 63

BIOGRAFI PENULIS…...……….. 78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. Pembuatan tingkatan konsentrasi larutan uji

dengan pengenceran... 30

Tabel II. Hasil uji tabung infusa daun sirih merah……….... 37

Tabel III. Hasil identifikasi senyawa flavonoid

dari infusa daun sirih merah dengan

fase gerak n-butanol-asam asetat-air (4:1:5) ………. 41

Tabel IV. Hasil identifikasi senyawa alkaloid

dari infusa daun sirih merah dengan

fase gerak tertier butanol-kloroform-dietil amina (2:7:1)………….... 44

Tabel V. Hasil identifikasi senyawa Tanin

dari infusa daun sirih merah dengan

fase gerak n-butanol-asam asetat-air (5:1:4)……… 46

Tabel VI. Hasil identifikasi senyawa Minyak Atsiri

dari infusa daun sirih merah

dengan fase gerak toluena-etil asetat (93:7)………. 49

Tabel VII. Hasil pengukuran daya hambat pada metode difusi paper disk……. 52 Tabel VIII. Uji Anova diameter zona hambat

terhadap pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 ……...…. 54 Tabel IX. Hasil uji LSD diameter zona hambat

terhadap pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 ...…… 55 Tabel X. Hasil pengukuran daya hambat pada metode dilusi padat……… 56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur kimia ketokonazole……….. 10

Gambar 2. Profil KLT senyawa flavonoid yang

terkandung pada infusa daun sirih merah……….. 42

Gambar 3. Profil KLT senyawa alkaloid yang

terkandung pada infusa daun sirih merah……….. 45

Gambar 4. Profil KLT senyawa tanin yang

terkandung pada infusa daun sirih merah……….. 47

Gambar 5. Profil KLT senyawa minyak atsiri yang

terkandung pada infusa daun sirih merah……….. 50

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil determinasi tanaman sirih merah (Piper crocatum)……… 63

Lampiran 2. Hasil determinasi jamur Candida albicans ATCC 10231 ……... 64

Lampiran 3. Foto tanaman sirih merah (Piper crocatum)………. 65

Lampiran 4. Foto daun sirih merah……… 65

Lampiran 5. Foto hasil pengamatan difusi paper disk………... 66

Lampiran 6. Foto hasil pengamatan tanpa perlakuan pada dilusi padat ... 66

Lampiran 7. Foto hasil pengamatan kontrol positif pada dilusi padat... 67

Lampiran 8. Foto hasil pengamatan kontrol negatif pada dilusi padat... 67

Lampiran 9. Foto hasil pengamatan konsentrasi 80% pada dilusi padat... 68

Lampiran 10. Foto hasil pengamatan konsentrasi 60% pada dilusi padat... 68

Lampiran 11. Foto hasil pengamatan konsentrasi 40% pada dilusi padat... 69

Lampiran 12. Foto hasil pengamatan KBM konsentrasi 80%... 69

Lampiran 13. Foto profil KLT senyawa flavonoid secara vis setelah disemprot AlCl3……….. 70

Lampiran 14. Foto profil KLT senyawa alkaloid setelah disemprot FeCl3…. 71

Lampiran 15. Foto profil KLT senyawa tanin secara vis setelah disemprot Dragendorff………. 72

Lampiran 16. Foto profil KLT senyawa minyak atsiri secara vis setelah disemprot vanillin-H2SO4………. 73

Lampiran 17. Hasil perhitungan Rerata dan SD... 74

Lampiran 18. Hasil perhitungan Statistik... 77

BAB I PENGANTAR

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang subur dan kaya akan bahan alam.

Banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia, termasuk tumbuhan

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Salah satu tumbuhan yang dapat

digunakan sebagai bahan obat misalnya adalah sirih merah.

Masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan tanaman obat. Hal

ini dikarenakan merebaknya kecenderungan atau trend hidup kembali ke alam

(back to nature) sehingga semakin menambah keingintahuan masyarakat tentang

khasiat tanaman obat.

Rebusan daun sirih merah dapat digunakan untuk menjaga kebersihan

dan kesehatan organ kewanitaan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk

mengatasi keputihan akut yang sulit disembuhkan dan kronis (Sudewo, 2005).

Keputihan dapat disebabkan karena adanya infeksi oleh fungi. Salah satu fungi

yang menyebabkan keputihan adalah Candida albicans.

Wanita Indonesia yang mengalami penyakit keputihan sangat besar, 75%

wanita usia subur pasti mengalami keputihan minimal 1 kali dalam hidupnya.

Angka ini berbeda tajam dengan Eropa yang hanya 25% saja. Wanita Indonesia

banyak yang mengalami keputihan karena hawanya lembab sehingga mudah

terinfeksi jamur Candida albicans, penyebab keputihan. Sedangkan di Eropa berhawa dingin (Anonim , 2007b). Indonesia beriklim tropis dan mempunyai

curah hujan yang tinggi. Hal inilah menyebabkan kelembaban udara tinggi

sehingga dapat mempermudah pertumbuhan jamur.

Dalam penelitian ini digunakan infusa daun sirih merah. Hal ini

didasarkan pada penggunaan di masyarakat. Dalam mengobati keputihan mereka

menggunakan daun sirih merah dengan cara direbus. Dimana prinsip penyarian

dengan infusa hampir sama dengan penggunaan di masyarakat yakni dengan cara

merebus.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi aktivitas infusa daun sirih

merah dalam mengatasi keputihan yang umumnya disebabkan oleh Candida

albicans.Sehingga diharapkan masyarakat akan mendapat pengetahuan mengenai

kemampuan infusa daun sirih merah dalam mengatasi keputihan. Selain itu, dapat

memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu kefermasian untuk mencari

antifungi baru. Hal ini dimaksudkan karena fungi dapat membentuk sistem

kekebalan baru pada antifungi-antifungi yang sudah ada sehingga dapat

menyebabkan terjadinya resisten.

1. Rumusan masalah

a. Apakah infusa daun sirih merah memiliki daya antifungi pada Candida

albicans ATCC 10231?

b. Apakah dalam infusa daun sirih merah terdapat kandungan flavonoid,

2. Keaslian penelitian

Sejauh yang diketahui penulis, belum pernah dilakukan penelitian

mengenai uji potensi antifungi infusa daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) terhadap Candida albicans ATCC 10231 secara in vitro.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bahwa

infusa daun sirih merah dapat digunakan sebagai antifungi terhadap

Candida albicans ATCC 10231.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat tentang penggunaan infusa daun sirih merah untuk mengobati

keputihan yang disebabkan oleh Candida albicans ATCC 10231.

B. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui daya antifungi infusa daun sirih merah terhadap Candida

albicans ATCC 10231.

b. Mengetahui keberadaan kandungan flavonoid, alkaloid, tanin, dan minyak

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & Pav)

1. Keterangan Botani

Familia : Piperaceae

Genus : Piper

Spesies : Piper crocatum

(Anonim , 2007a)

2. Nama Daerah

Sirih merah (Jawa) (Sudewo, 2005)

3. Ekologi dan Penyebarannya

Sirih merah bisa tumbuh dengan baik di tempat yang teduh dan tidak

terlalu banyak terkena sinar matahari. Jika terkena sinar matahari langsung

pada siang hari secara terus-menerus warna merah daunnya bisa menjadi

pudar, buram, dan kurang menarik (Sudewo, 2005).

Sirih merah tidak dapat tumbuh subur di daerah panas. Sementara itu,

di tempat berhawa dingin sirih merah dapat tumbuh dengan baik. Tanaman

sirih merah akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan 60-75% cahaya

matahari (Sudewo, 2005).

4. Kandungan Kimia

Daun sirih merah mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, senyawa

polifenolat dan minyak atsiri (Sudewo, 2005).

5. Kegunaan

Sirih merah memiliki efek antikejang, antiseptik, analgetik,

antiketombe, antidiare, antidiabetes, mempertahankan kekebalan tubuh,

merangsang saraf pusat dan daya pikir, penghilang bengkak, pencegah

ejakulasi dini, hepatitis, TBC, luka yang sulit sembuh, kanker payudara dan

kanker rahim, leukaemia, ambeien, jantung koroner, darah tinggi, dan asam

urat. Daun sirih merah juga mampu mengatasi radang pada gusi, radang pada

payudara, hidung berdarah, batuk berdarah, keputihan menahun (kronis) dan

akut yang sulit disembuhkan (Sudewo, 2005).

B. Uraian Tentang Kandungan Kimiawi 1. Alkaloid

Alkaloid adalah senyawa basa nitrogen organik yang terdapat

dalam tumbuhan. Kebanyakan alkaloid menunjukkan aktivitas fisiologis

tertentu sehingga metabolit sekunder ini banyak digunakan sebagai obat,

sedangkan perannya bagi tumbuhan penghasilnya diantaranya sebagai

racun untuk melindungi tumbuhan dari gangguan serangga dan hewan

(Mursyidi, 1990).

Alkaloid berasa pahit dan sukar larut dalam air tetapi mudah larut

tidak campur dengan air (Mursyidi, 1990). Alkaloid dapat dipisahkan

dengan cara KLT dengan pelat berlapiskan silika gel dan dideteksi dengan

pereaksi Dragendorff. Fase gerak yang digunakan n-butanol: asam asetat:

air (4:1:5) v/v. Dan deteksi UV yang digunakan adalah 254 nm dan 365nm

(Harborne, 1987). Pada UV 254 nm bercak akan berfluoresensi dan pada

UV 365 nm bercak berwarna biru/ kuning. Sedangkan dengan pereaksi

semprot Dragendorff akan terjadi warna coklat/ orange (Wagner, 1984)

2. Flavonoid

Flavonoid adalah senyawa fenol alam yang terdapat dalam

hampir semua tumbuhan dari bangsa Algae hingga Gymnospermae. Pada

tumbuhan tinggi, flavonoid terdapat baik dalam bagian vegetatif maupun

dalam bunga sebagai pigmen bunga (Robinson, 1991).

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air.

Flavonoid baik dalam bentuk aglikon maupun glikosida dapat diekstraksi

dengan etanol 70%. Flavonoid mengandung sistem aromatik yang

terkonjugasi dan karena itu menunjukkan pita serapan kuat pada daerah

spektrum UV dan spektrum tampak (Harborne, 1987).

Flavonoid dapat dipisahkan dengan cara KLT dengan pelat

berlapiskan selulosa. Pengembangan yang umum digunakan adalah BAW

(n-butanol, asam asetat, air; 4:1:5 v/v) dan asam asetat 5%. Pembanding

baku yang digunakan adalah rutin (Markham, 1988). Flavonoid dapat

nm. Pada deteksi UV 254 nm akan terjadi warna biru tua sedangkan pada

UV 365 nm terjadi warna kuning, biru, atau hijau.

Senyawa flavonoid mempunyai aktivitas biologi sebagai

antihelmintik, diuretika, hipotensi, hipertensi, antihistamin, estrogenik,

bakterisidal dan antifungi (Harborne, 1987).

3. Tanin

Tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh, dalam

angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Letak tanin terpisah

dari protein dan enzim sitoplasma (Harborne, 1987). Tanin dapat larut

dalam pelarut organik yang nonpolar seperti benzen, kloroform. Larutan

tanin dalam air dapat diendapkan dengan penambahan asam mineral atau

garam (Robinson, 1991).

Campuran tanin yang terdapat dalam ekstrak kasar dapat

dipantau dengan KLT, memakai fase pengembang butanol-asam asetat-air

(5:1:4 v/v). Tanin dapat dideteksi dengan sinar UV pendek berupa bercak

lembayung yang bereaksi positif dengan setiap pereaksi semprot FeCl3 dan

memberikan warna biru kehitaman (Harborne, 1987).

4. Minyak Atsiri

Minyak atsiri merupakan senyawa minyak yang berasal dari

tumbuhan dan terdistribusi pada bagian-bagian tumbuhan seperti daun,

bunga, akar, dan batang. Minyak atsiri disebut volatile oils karena mudah

menguap pada suhu kamar dan disebut essential oils karena minyak dari

apabila terkena sinar matahari jadi warnanya akan semakin gelap karena

teroksidasi. Minyak atsiri larut dalam lipid dan pelarut organik.

Minyak atsiri dapat dipisahkan dengan cara KLT menggunakan

pengembang toluena: etil asetat (93:7 v/v). Dan fase diam yang digunakan

adalah silika gel. Untuk deteksinya digunakan vanilin- H2SO4. Pada

deteksi UV 254 nm dan 365 nm akan berfluoresensi berwarna hijau

(Wagner, 1984).

C. Candida Albicans 1. Klasifikasi Candida Albicans :

Familia : Moniliaceae

Genus : Candida

Spesies : Candida albicans

(Frobisher, 1974)

2. Diskripsi

Pada sediaan apus eksudat, Candida tampak sebagai yeast lonjong,

bertunas, gram positif, berukuran 2-3 x 4-6 µm, dan sel-sel bertunas

menyerupai hifa (pseudohifa) (Jawetz, Melnick & Adelberg, 1996).

3. Keputihan

Keputihan atau dalam istilah medisnya disebut Flour albus (flour =

cairan kental, albus = putih) atau Leukorhoea. Secara umum keputihan adalah

keluarnya cairan kental dari vagina yang bisa saja terasa gatal, rasa panas atau

non patologis (stress, saat menjelang atau setelah menstruasi, rangsangan

seksual saat wanita hamil) maupun secara patologis (Infeksi jamur, bakteri,

dan parasit)(Anonim , 2007c).

Vagina dalam keadaan normal tidak mengeluarkan cairan. Vagina

mempunyai sistem perlindungan alam yaitu keasaman yang lebih tinggi dari

jaringan lainnya. Didalam vagina juga terdapat mikroba pelindung yang

menguntungkan tubuh kita, yaitu Doderleins yang hidup menjaga

keseimbangan ekosistem vagina sekaligus membuat lingkungan bersifat asam

(pH 3,8-4,5) (Anonim, 2007c).

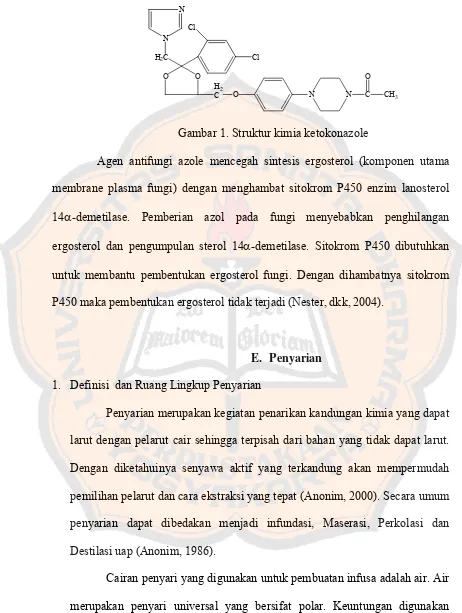

D. Ketokonazole

Ketokonazole merupakan obat antijamur pertama yang efektif pada

mikosis sistemik yang dapat diberikan per oral. Absorpsi akan lebih baik selama

atau setelah makan dibandingkan dengan keadaan puasa. Karena penyerapan

melalui saluran cerna akan berkurang pada pH lambung yang tinggi (Katzung,

1995).

Ketokonazole berupa serbuk berwarna putih. Ketokonazole tidak larut

dalam air, sedikit larut dalam alkohol, larut dalam metil alkohol, sangat larut

N

Gambar 1. Struktur kimia ketokonazole

Agen antifungi azole mencegah sintesis ergosterol (komponen utama

membrane plasma fungi) dengan menghambat sitokrom P450 enzim lanosterol

14α-demetilase. Pemberian azol pada fungi menyebabkan penghilangan

ergosterol dan pengumpulan sterol 14α-demetilase. Sitokrom P450 dibutuhkan

untuk membantu pembentukan ergosterol fungi. Dengan dihambatnya sitokrom

P450 maka pembentukan ergosterol tidak terjadi (Nester, dkk, 2004).

E. Penyarian 1. Definisi dan Ruang Lingkup Penyarian

Penyarian merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat

larut dengan pelarut cair sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut.

Dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung akan mempermudah

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Anonim, 2000). Secara umum

penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, Maserasi, Perkolasi dan

Destilasi uap (Anonim, 1986).

Cairan penyari yang digunakan untuk pembuatan infusa adalah air. Air

merupakan penyari universal yang bersifat polar. Keuntungan digunakan

menguap dan tidak mudah terbakar, tidak beracun, alamiah. Sedangkan

kerugian penggunaan air sebagai penyari adalah tidak selektif, sari dapat

ditumbuhi kapang dan kuman serta cepat rusak, dan untuk pengeringan

diperlukan waktu lama. Air merupakan tempat tumbuh bagi kuman, kapang,

dan khamir (Anonim, 1986).

2. Metode-metode penyarian

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau

serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah

ditetapkan (Anonim, 2000). Ragam ektraksi yang tepat sudah tentu tergantung

pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada

jenis senyawa yang diisolasi (Harborne, 1987).

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dibedakan menjadi :

a. Cara dingin

1) Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian sederhana. Maserasi

adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur

ruangan (Anonim, 2000). Maserasi dilakukan dengan cara merendam

serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari yang digunakan

dapat berupa air, etanol, air-etanol. Keuntungan cara penyarian dengan

sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah

pengerjaan yang lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim,

1986).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah

dibasahi. Prinsip dari perkolasi yaitu serbuk simplisia ditempatkan

dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat

berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk

tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui

sampai mencapai keadaan jenuh (Anonim, 1986).

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga

dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

2) Soxlet

Soxlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu)

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperature ruangan (kamar),

yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4) Infusa

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrasi

simplisia nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit. Infus

yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras, dibuat dengan

menggunakan 10% simplisia (Anonim, 1995).

Infusa merupakan proses penyarian yang umumnya digunakan

untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari

bahan-bahan nabati. Proses infusa ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan

mudah tercemar oleh kuman dan kapang karena air bisa menjadi media

pertumbuhan kuman dan kapang. Sari yang diperoleh dengan cara ini

tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Keuntungan dari infusa adalah

cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana (Anonim,

1986).

5) Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30°C) dan

temperatur sampai titik didih air.

6) Destilasi Uap

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap

berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap

dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna dan

diakhiri dengan kondesasi fase uap sempurna (senyawa kandungan

menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama senyawa

kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian (Anonim,

2000). Destilasi uap digunakan untuk menyari serbuk simplisia yang

mengandung komponen yang mempunyai titik didih tinggi pada

tekanan udara normal. Pada pemanasan biasa kemungkinan akan

terjadi kerusakan zat aktifnya (Anonim, 1986).

F. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan

komponen-komponen atas dasar perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam dibawah

gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembang campur. Kromatografi

lapis tipis terdiri dari fase diam dan fase gerak. Fase diam yang umum digunakan

dan banyak dipakai adalah silika gel yang dicampur dengan kalsium sulfat (gips)

untuk menambah daya lengket partikel silika gel pada pelat. Adsorben lain yang

banyak digunakan adalah alumina, kieselguhr, celite, serbuk selulosa, serbuk

poliamida, kanji dan sephadex (Suharman dan Mulja, 1995). Fase gerak adalah

medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Sampel bergerak di

dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena ada gaya kapiler.

Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan

Rf =

G. Uji Potensi Antifungi

1. Metode dilusi

Prinsip dari cara ini adalah larutan uji diencerkan hingga diperoleh

beberapa konsentrasi. Tiap konsentrasi larutan uji ditambahkan suspensi

mikroorganisme ke dalam media. Dengan metode ini akan didapat hasil secara

kuantitatif. KHM dan KBM dalam media dapat ditentukan dengan mengukur

kekeruhan setelah inkubasi (Hugo & Russel, 1987). Kelebihan dari metode

dilusi (pengenceran) adalah dapat diketahui KHM dan KBM yang dapat

diamati dari tidak adanya pertumbuhanfungiuji pada media kultur (Bonang &

Koeswardono, 1982).

2. Metode difusi agar

Pengukuran potensi antifungi menggunakan metode difusi agar yaitu

metode yang mengukur aktivitas antifungi berdasarkan pengamatan luas

daerah hambatan pertumbuhan fungi uji karena berdifusinya obat dari titik

awal pemberian ke daerah difusi (Jawetz dkk, 1996). Metode difusi dikenal

dengan beberapa cara yaitu :

a. Cara Kirby-Bauwer

Prinsip kerja metode difusi berdasarkan kemampuan obat untuk

optimal, dengan meletakkan cakram kertas atau paper disk yang

mengandung antibiotik atau zat uji diatas agar. Besarnya daerah difusi

sesuai dengan pertumbuhan atau hambatan mikroba uji dan sebanding

dengan kadar yang diberikan (Hugo dan Russel, 1987).

b. Cara tuang (pour plate)

Metode ini dilakukan dengan cara menginokulasikan suspensi

mikroba uji ke tabung reaksi yang mengandung agar cair yang telah

didinginkan pada suhu 45°C. Isi dalam tabung reaksi diaduk untuk

memencarkan mikroba uji ke seluruh media. Campuran dituang ke dalam

cawan Petri steril dan dibiarkan menjadi padat (Volk dan Wheeler, 1990).

c. Cara sumuran

Penyiapan dilakukan seperti cara Kirby-Bauwer. Pada agar yang

telah ditanami mikroba uji, dibuat sumuran dengan garis tengah tertentu.

Ke dalam sumuran diberi larutan uji dan diinkubasikan pada 37°C selama

18-24 jam. Kemudian hasilnya dibaca dengan mengukur daerah hambatan

yang terbentuk (Ristanto, 1989).

H. Mekanisme Kerja antifungi

Mekanisme kerja antifungi dibagi menurut target/ sasaran dari agen,

yakni:

1. Merusak membran sel

Obat-obat golongan antibiotik poliena terikat kuat ke membran sel

permeabilitas dan transport membran itu. Hal ini akan menyebabkan

hilangnya makromolekul serta ion dari sel serta menghasilkan kerusakan tak

reversible.

2. Penghambatan Sintesis DNA

Sel akan rentan bila ia merubah flusitosin menjadi fluorourasil yang

akhirnya menghambat timidilat sintase dan sintesis DNA.

3. Penghambatan biosintesis lipid

Imidazole antifungi sintetik ini menghambat jamur oleh penghambatan

biosintesis lipid jamur terutama ergosterol didalam membran sel, dan mungkin

dengan mekanisme tambahan (Katzung, 1995).

I. Media

Media adalah suatu bahan atau substrat yang mengandung unsur-unsur

makanan, dan digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan mikroba.

Unsur-unsur makanan tersebut dapat berupa garam-garam anorganik dan

senyawa-senyawa organik seperti protein, pepton, asam-asam amino, dan vitamin

yang diperlukan untuk pertumbuhan.

Berdasarkan konsistensinya, media dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Media padat, dengan contoh media kentang, nasi, wortel.

2. Media cair, yaitu media yang berbentuk cair, misalnya media susu, nutrien

broth (kaldu daging), glukosa, pepton.

3. Media semi padat (semi solid media), yaitu media yang dapat berbentuk padat,

Media ini merupakan media yang dibubuhi atau ditambah agar-agar sebgai

bahan pemadat (Tarigan, 1988).

J. Sterilisasi

Yang dimaksud dengan sterilisasi dalam mikrobiologi adalah suatu

proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang terdapat pada atau didalam

suatu benda baik alat maupun bahan-bahan. Ada dua macam cara utama yang

umum dipakai dalam sterilisasi yaitu sterilisasi fisik dan sterilisasi kimia. Bila

panas digunakan bersama-sama dengan uap air maka disebut sterilisasi basah atau

lembab, tetapi bila tanpa kelembaban maka disebut sterilisasi panas kering atau

sterilisasi kering.

1. Sterilisasi Fisik

a. Sterilisasi basah

Sterilisasi basah biasanya dilakukan di dalam autoklav atau

sterilisator uap yang mudah diangkat dengan menggunakan uap air jenuh

bertekanan dengan suhu 121°C selama 15 menit. Sterilisasi basah dapat

digunakan untuk mensterilkan bahan apa saja yang dapat tembus uap air

dan tidak rusak bila dipanaskan dengan suhu yang berkisar 110°C dan

121°C. Bahan-bahan yang biasa disterilkan dengan cara ini antara lain

medium biakan, air suling, peralatan laboratorium, biakan yang akan

dibuang, medium tercemar, dan bahan-bahan dari karet (Hadioetomo,

b. Sterilisasi kering

Pemanasan kering biasanya untuk alat-alat gelas dengan suhu

160°C-180°C selama 1,5-2 jam dengan sistem udara statis. Proses

sterilisasi akan lebih cepat jika dilengkapi dengan sirkulasi udara panas

(Fardiaz, 1992).

c. Sterilisasi dengan penyaringan

Proses sterilisasi lain yang juga dilakukan pada suhu kamar ialah

penyaringan. Dengan cara ini larutan atau suspensi dibebaskan dari semua

mikroorganisme hidup dengan cara melakukannya lewat saringan dengan

ukuran pori yang sedemikian kecil (0,45 atau 0,22µ) sehingga bakteri dan

sel-sel yang lebih besar tertahan diatasnya, sedangkan filtratnya ditampung

didalam wadah yang steril (Hadioetomo, 1993).

2. Sterilisasi Kimia

Pelaksanaanya dilakukan dengan menggunakan gas atau cairan

pembunuh kuman yang khusus diterapkan untuk bahan yang tidak tahan

pemanasan, sediaan atau barang yang jika dipanaskan sekali atau berulang kali

sedikit banyak akan mengalami perubahan. Sterilisasi secara kimia dapat

menggunakan etilen oksida, asam perasetat, dan formaldehide (Hadioetomo,

1993).

K. Landasan Teori

penyakit progresif pada penderita yang lemah atau kekebalan menurun. Penyakit

oleh jamur ini dapat diobati dengan obat yang bersifat fungisida. Contohnya

adalah ketokonazole, imidazole.

Infundasi merupakan proses penyarian yang umumnya digunakan untuk

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati

(Anonim, 1986). Penyarian ini dilakukan dengan mengekstraksi simplisia nabati

dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit sambil sesekali diaduk (Anonim,

2000). Dengan penyarian secara infusa, senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, dan

minyak atsiri dapat larut dalam cairan penyari. Karena flavonoid mudah larut

dalam air. Tanin termasuk dalam senyawa fenol sehingga tanin dapat larut pula

dalam air (Harborne, 1987). Alkaloid dapat berada dalam bentuk garam sehingga

alkaloid kemungkinan dapat larut juga dalam air. Selain itu, minyak atsiri

kemungkinan juga dapat larut dalam air karena minyak atsiri juga dapat larut

dalam pelarut polar (Robinson, 1995).

Menurut Sudewo (2005), tanaman sirih merah mengandung flavonoid,

alkaloid, tanin, dan minyak atsiri. Flavonoid berfungsi sebagai antifungi dan

mencegah infeksi atau luka. Alkaloid dapat digunakan sebagai antifungi. Tanin

berfungsi sebagai antifungi dan bersifat sebagai bakteriostatik. Sedangkan minyak

atsiri juga dapat berfungsi menghambat pertumbuhan jamur (Robinson, 1995).

L. Hipotesis

Infusa daun sirih merah diduga memiliki aktivitas antifungi terhadap

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Eksperimental

Penelitian tentang uji potensi infusa daun sirih merah terhadap Candida

albicans ATCC 10231 ini termasuk penelitian eksperimental murni dengan

rancangan acak lengkap pola searah. Penelitian dilakukan di Laboratorium

Farmakognosi-Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

B. Variabel Penelitian

a. Variabel bebas

Infusa daun sirih merah dengan berbagai macam konsentrasi.

b. Variabel tergantung

Diameter zona hambat, KHM, KBM.

c. Variabel pengacau terkendali

Media pertumbuhan mikroba uji, waktu inkubasi 24 jam, suhu inkubasi 37°C,

kepadatan suspensi Candida albicans ATCC 10231 setara dengan larutan standar Mc Farland II (6.108 CFU/ml), volume larutan uji, suhu pengeringan

daun sirih merah 50oC, dan tempat tumbuh tanaman.

d. Variabel pengacau tak terkendali

Umur tanaman.

C. Definisi Operasional

1. Potensi antifungi adalah kemampuan infusa daun sirih merah untuk

menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur Candida albicans ATCC 10231.

2. Candida albicans ATCC 10231 adalah fungi uji gram positif yang diperoleh

dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.

3. Infusa daun sirih merah konsentrasi 100% adalah sediaan yang berbentuk cair

yang dibuat dengan mengekstraksi serbuk daun sirih merah kering sebanyak

10 gram dalam aquadest 100 ml pada suhu 90°C selama 15 menit.

4. Infusa daun sirih merah konsentrasi 80%, 60%, dan 40% adalah sediaan yang

berbentuk cair yang dibuat dengan melakukan pengenceran dari konsentrasi

100% dengan memipet sebanyak 0,8ml; 0,6ml; dan 0,4ml infusa daun sirih

merah lalu ditambahkan aquadest sampai diperoleh volume 10 ml.

5. Zona hambat adalah zona jernih yang sama sekali tidak dijumpai pertumbuhan

Candida albicans ATCC 10231 atau zona yang masih memperlihatkan

pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 dalam jumlah sedikit.

6. KHM adalah konsentrasi minimal dari infusa daun sirih merah yang mampu

menghambat pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231.

7. KBM adalah konsentrasi minimal dari infusa daun sirih merah yang mampu

D. Bahan

1. Daun sirih merah yang diperoleh dari daerah Pekunden Rt.02/Rw.09, Ngluar,

Magelang.

2. Kultur murni Candida albicans ATCC 10231 yang diperoleh dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.

3. Medium SDA, aquadest steril untuk penyari, injeksi ketokonazole, metanol,

selulosa, silika gel GF 254, n-butanol, asam asetat, air, kloroform, toluene,

eter, etanol, natrium karbonat, tertier butanol, dietil amina, toluena, etil asetat,

pereaksi Lieberman-Burchard. Pereaksi semprot : Dragendorff, Mayer, dan

vanilin-asam sulfat. Pembanding : asam tanat, rutin, HCl, NaCl 2%, besi (III)

klorida, AlCl3.

E. Alat

Panci, inkubator (Memmert, type BE 40, GmbH+Co KG-D91126,

Swahaban FRG, Germany), Mycrobiologycal Safety Cabinet (MSC), Rotary

evaporator (Janke & Kunkel, Ika-labotechnik, RV05-ST), autoklaf (Metode

KT-40, ALP co, Ltd, Hamurashi, Tokyo, Japan), lampu UV 254 nm dan UV 365 nm,

oven (Memmert, Germany), penyerbuk (Retsch bv), Electric Sieve Shaker (IML Indotest Multi LAB), Laminar Air Flow (LAF), Lemari pendingin (Sharp), Glass

beaker (pyrex), cawan petri, tabung reaksi (pyrex), Erlenmeyer (pyrex), flakon,

pipet volume (pyrex), batang pengaduk, gelas ukur (pyrex), jarum ose, Mikropipet

(Ependrof-Netler-Hinz), kertas payung, allumunium foil, kompor listrik, vortex,

KLT, pipa kapiler, penyemprot reagen tampak, bejana, neraca analitik (Mettler PC

2000).

F. Tata Cara Penelitian

1. Determinasi tanaman

Determinasi tanaman sirih merah dilakukan oleh Laboratorium

Farmakognosi, Bagian Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gajah

Mada Yogyakarta. Determinasi dilakukan terhadap tanaman segar dengan

menggunakan acuan Flora of Java (Backer dan Van den Brink, 1965).

2. Pengumpulan bahan

Bahan yang digunakan berupa daun sirih merah, diambil dari tanaman

sirih merah di daerah Pekunden Rt.02/Rw.09, Ngluar, Magelang pada bulan

November. Daun yang diambil adalah daun yang tidak terlalu muda ataupun

terlalu tua. Daun tersebut dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan

kotoran-kotoran yang melekat. Daun dikeringkan dalam oven dengan suhu

50°C. Setelah kering, lalu diserbuk dengan blender sampai halus dan diayak

menggunakan ayakan.

3. Pembuatan Infusa

Infusa dibuat dengan mengekstraksi sebanyak 10 gram serbuk kering

daun sirih merah lalu dimasukkan dalam panci dengan air sebanyak 100 ml,

panaskan diatas tangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai

90°C sambil sekali-kali diaduk. Kemudian setelah dingin diserkai melalui

kain flannel lalu ditambahkan air secukupnya melalui ampas hingga

4. Uji Kandungan Kimia dengan Uji Tabung

a. Uji Alkaloid

Infusa dari serbuk daun sirih merah sebanyak 2 gram dipanaskan

dalam tabung reaksi besar dengan asam klorida 1% 10 ml selama 30 menit

diatas penangas air mendidih. Larutan disaring dengan kapas ke dalam

tabung reaksi A dan B sama banyak. Larutan A dibagi dua sama banyak,

lalu kedalam larutan A-1 ditambah dengan pereaksi Dragendorf (3 tetes)

dan larutan A-2 ditambah pereaksi Mayer (3 tetes). Terbentuknya endapan

dengan kedua pereaksi tersebut menunjukkan adanya alkaloid

b. Uji Tanin

Infusa dari serbuk daun sirih merah sebanyak 2 gram dipanaskan

dengan air sebanyak 10 ml selama 30 menit diatas tangas air. Disaring dan

filtrat sebanyak 5ml ditambahkan larutan natrium klorida 2% sebanyak 1

ml. Bila terjadi suspensi atau endapan disaring melalui kertas saring.

Kemudian filtrat ditambah larutan gelatin 1% sebanyak 5 ml.

Terbentuknya endapan menunjukkan adanya tanin.

c. Uji flavonoid

Infusa dari serbuk daun sirih sebanyak 2 gram dipanaskan dengan

air sebanyak 10 ml selama 10 menit diatas penangas air mendidih.

Kemudian disaring panas-panas, setelah dingin ditambah 3 tetes pereaksi

besi (III) klorida. Terjadinya warna hijau-biru menunjukkan adanya

d. Uji Minyak Atsiri

Serbuk daun sirih merah ditambahkan 20 ml eter, kocok dan

disaring. Kemudian filtrat dikeringuapkan. Bila sedikit berbau aromatik,

larutan residu dengan sedikit etanol maka uapkan lagi sampai kering. Bila

terjadi bau aromatik spesifik, menunjukkan adanya minyak atsiri.

e. Uji Antrakinon

Infusa daun sirih merah dididihkan selama 2 menit dengan Kalium

hidroksida 0,5N (10ml) dan larutan hidrogen peroksida (1ml). Setelah

dingin suspensi disaring melalui kapas. Filtrat (5ml) ditambah asam asetat

(10 tetes) sampai pH 5, lalu ditambahkan toluena (10ml). Lapisan atas

(5ml) dipisahkan dengan cara dipipet dan dimasukkan dalam tabung

reaksi, kemudian ditambah kalium hidroksida 0,5N, warna merah yang

terjadi pada lapisan air (basa) menunjukkan adanya senyawa antrakinon.

f. Uji Kardenolida

Infusa dari serbuk daun sirih sebanyak 2 gram dipanaskan dengan

air sebanyak 10 ml selama 10 menit diatas penangas air mendidih.

Kemudian ditambah asam 3,5-dinitratbenzoat (0,4ml) dan kalium

hidroksida 1N (0,6ml) dalam metanol. Terjadinya warna biru-ungu

menunjukkan adanya kardenolida (glikosida jantung). Untuk penegasan

lebih lanjut, filtrat yang lain (2ml) dicampur dengan kloroform (2 ml).

Lapisan atas diambil dengan pipet, lapisan bawah ditambah asam 3,5-

dinitrobenzoat (0,5 ml). Terjadinya warna biru-ungu menunjukkan adanya

g. Uji Saponin

Tambahkan air suling (10ml) kedalam tabung reaksi yang berisi

serbuk (100mg), tutup dan kocok kuat-kuat selama 30 detik. Biarkan

tabung dalam posisi tegak selama 30 menit. Apabila buihh setinggi kurang

lebih 3 cm dari permukaan cairan, maka menunjukkan adanya saponin.

Uji lain dilakukan dengan menggunakan pipa kapiler (diameter 1

mm, panjang 12,5 cm). Larutan hasil pemanasan serbuk daun sirih merah

(2 g) dengan air (10 ml) selama 30 menit diatas tangas air, setelah disaring,

filtrat dimasukkan kedalam pipa kapiler penuh-penuh. Kapiler diletakkan

dalam posisi tegak (vertikal), kemudian cairan dibiarkan mengalir bebas.

Tinggi cairan tertinggal dibandingkan dengan tinggi air suling yang

diperlakukan sama. Bila tinggi cairan yang diuji separo atau kurang dari

tinggi air suling maka adanya saponin akan diperhitungkan.

5. Uji Kandungan Kimia dengan Kromatografi Lapis Tipis

a. Uji Flavonoid

Proses pemisahan dilakukan dengan menotolkan infusa daun sirih

merah dengan konsentrasi 100% menggunakan pipa kapiler berukuran 5μl

pada lempeng KLT. Fase diam yang digunakan adalah selulosa, fase gerak

n-butanol: asam asetat: air (4:1:5) v/v. Sampel yang digunakan adalah

infusa daun sirih merah dan pembandingnya rutin. Selanjutnya adalah

pengelusian lempeng dengan jarak rambat 10 cm. Pengamatan dilakukan

di bawah sinar UV 254 nm dan 365 nm dan dideteksi dengan pereaksi

warna bercak pembanding. Adanya harga rf dan warna bercak yang

hampir serupa menunjukkan bahwa bahan uji mengandung senyawa

Flavonoid.

b. Alkaloid

Proses pemisahan dilakukan dengan menotolkan infusa daun sirih

merah dengan konsentrasi 100% menggunakan pipa kapiler berukuran 5μl

pada lempeng KLT. Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF 254,

fase gerak tertier butanol: kloroform: dietil amina (2:7:1) v/v. Sampel yang

digunakan infusa daun sirih merah dan pembandingnya skopolamin.

Untuk pembuatan pembanding digunakan 5 mg skopolamin dalam 10 ml

metanol.

Selanjutnya adalah pengelusian lempeng dengan jarak rambat 10

cm. Pengamatan dilakukan di bawah sinar UV 254 nm dan 365 nm dan

dideteksi dengan pereaksi Dragendorff. Harga Rf dan warna bercak uji

dibandingkan dengan Rf dan warna bercak pembanding. Adanya harga Rf

yang hampir serupa menunjukkan bahwa bahan uji mengandung senyawa

alkaloid.

b. Uji Tanin

Proses pemisahan dilakukan dengan menotolkan infusa daun sirih

merah dengan konsentrasi 100% menggunakan pipa kapiler berukuran 5μl

pada lempeng KLT. Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF 254,

fase gerak n-butanol: asam asetat: air (5:1:4) v/v. Pembanding yang

Selanjutnya adalah pengelusian lempeng dengan jarak rambat 10

cm. Pengamatan dilakukan di bawah sinar UV 254 nm dan 365 nm dan

dideteksi dengan pereaksi FeCl3. Harga Rf dan warna bercak uji

dibandingkan dengan Rf dan warna bercak pembanding. Adanya harga Rf

yang hampir serupa menunjukkan bahwa bahan uji mengandung senyawa

tanin.

c. Minyak atsiri

Proses pemisahan dilakukan dengan menotolkan infusa daun sirih

merah menggunakan pipa kapiler berukuran 5μl pada lempeng KLT. Fase

diam yang digunakan adalah silika gel GF 254, fase gerak toluena: etil

asetat (93:7) v/v. Pembanding yang digunakan adalah eugenol.

Selanjutnya adalah pengelusian lempeng dengan jarak rambat 10 cm.

Pengamatan dilakukan di bawah sinar UV 254 nm dan 365 nm dan

dideteksi dengan pereaksi vanillin-asam sulfat pekat. Harga Rf dan warna

bercak uji dibandingkan dengan Rf dan warna bercak pembanding.

Adanya harga Rf dan warna bercak yang hampir sama menunjukkan

bahwa bahan uji mengandung senyawa minyak atsiri.

6. Uji antifungi

a. Pembuatan larutan uji

Larutan uji dibuat dari konsentrasi 100% yakni 10g serbuk

daun sirih merah dalam aquadest 100ml. Selanjutnya dibuat

pengenceran sampai 10 ml dengan menggunakan aquadest. Sebagai

kontrol positif digunakan ketokonazole dan kontrol negatif Aquades.

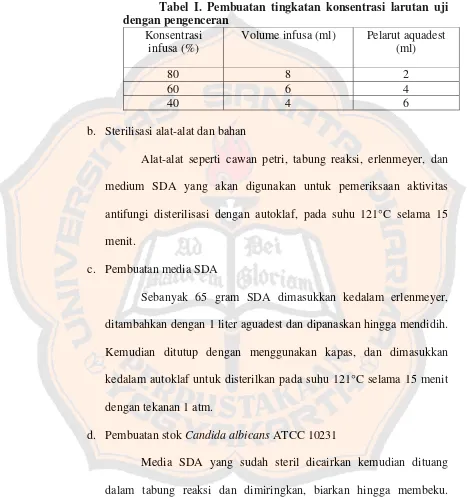

Tabel I. Pembuatan tingkatan konsentrasi larutan uji dengan pengenceran

Konsentrasi infusa (%)

Volume infusa (ml) Pelarut aquadest (ml)

80 8 2 60 6 4 40 4 6

b. Sterilisasi alat-alat dan bahan

Alat-alat seperti cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, dan

medium SDA yang akan digunakan untuk pemeriksaan aktivitas

antifungi disterilisasi dengan autoklaf, pada suhu 121°C selama 15

menit.

c. Pembuatan media SDA

Sebanyak 65 gram SDA dimasukkan kedalam erlenmeyer,

ditambahkan dengan 1 liter aguadest dan dipanaskan hingga mendidih.

Kemudian ditutup dengan menggunakan kapas, dan dimasukkan

kedalam autoklaf untuk disterilkan pada suhu 121°C selama 15 menit

dengan tekanan 1 atm.

d. Pembuatan stok Candida albicans ATCC 10231

Media SDA yang sudah steril dicairkan kemudian dituang

dalam tabung reaksi dan dimiringkan, biarkan hingga membeku.

Setelah membeku diambil 1 ose fungi dari pertumbuhan dan

diinokulasikan secara streak plate. Inkubasi dalam inkubator selama 24

e. Pengujian potensi antifungi dengan metode difusi paper disk

Dalam Laminar Air Flow Work Station, hasil inkubasi jamur selama 24 jam dalam media cair diambil 0,1ml menggunakan pipet

volume dan diteteskan kedalam cawan petri yang berisi SDA yang

telah dibekukan dan diratakan dengan menggunakan spreader. Selanjutnya didiiamkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian

dibagi menjadi lima bagian dan masing-masing bagian diberi paper disk (Anonim, 1993).

Setiap paper disk pada media yang telah diinokulasi diteteskan 10µl infusa dengan kadar masing-masing 80%, 60%, 40%.

Sebagai kontrol negatifnya digunakan aquadest dan kontrol positifnya

adalah ketokonazole. Media yang telah ditetesi infusa dan kontrol

diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37˚C. Hasil dibaca dengan

luas daerah hambatan (Jawetz dkk, 1996). Lalu diukur dengan

menggunakan penggaris. Pengulangan pengukuran masing-masing

diameter sebanyak lima kali.

f. Pengujian potensi antifungi dengan metode dilusi padat

Diambil 1 ose fungi Candida albicans ATCC 10231 dari stok fungi, kemudian disuspensikan kedalam 5 ml media cair lalu campur

rata dan inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Hasil suspensi

dibandingkan dengan Standard Mc. Farland II (6.108 CFU/ml) ingá

Kemudian 0,5 ml infusa daun sirih merah dengan kadar tertentu

ditambahkan dalam 0,5 ml suspensi fungi dan dicampur rata dengan 15

ml SDA yang dicairkan menggunakan vortex. Setelah itu, dituang

dalam cawan petri secara pour plate. Selanjutnya diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37°C. Setelah masa inkubasi, kekeruhan yang

menunjukkan pertumbuhan Candida albicans ATCC 10231 dalam media diamati dan diberi penilaian menggunakan notasi (+) untuk

media yang tampak keruh. Hal ini berlaku untuk tiap infusa daun sirih

merah, kontrol negatif (aquades) dan kontrol positif (ketokonazole).

Hasil pengamatan dianalisis untuk mendapatkan Konsentrasi Hambat

Minimun (KHM) senyawa uji dengan mengamati kekeruhannya (Hugo

& Russel, 1987). Setelah ditentukan Kadar Hambat Minimum (KHM),

kemudian dilakukan streak plate pada media SDA yang telah dibekukan dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Jika sudah

tidak terdapat pertumbuhan jamur uji pada media maka konsentrasi

tersebut menunjukkan KBMnya (Konsentrasi Bunuh Mikroba) (Larry

& Judy, 1996).

G. Tata Cara Analisa Data

Penentuan daya antifungi dengan metode difusi agar ditunjukkan dengan

adanya zona hambat di sekitar paper disk. Besarnya diameter zona hambat yang terbentuk dianalisis dengan Kolmogorof Smirnov Z untuk mengetahui

dilanjutkan dengan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95 %. Sedangkan pada

metode dilusi, dengan membandingkan kekeruhan dengan kontrol negatif

sehingga akan diperoleh Konsentrasi Hambat Minimal dan Konsentrasi Bunuh

Minimal.

Analisis hasil KLT dilakukan dengan menghitung harga Rf dari bercak

yang timbul dan mengamati warna bercak tersebut. Kemudian nilai Rfnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman

Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dan

untuk memastikan bahwa tanaman yang diteliti benar-benar merupakan tanaman

yang diharapkan, yakni tanaman sirih merah dengan spesies Piper crocatum Ruiz & Pav.

Berdasarkan penelusuran secara makroskopik, menurut Sudewo (2005)

tanaman sirih merah tumbuh menjalar seperti halnya sirih hijau. Batangnya bulat

berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya bertangkai membentuk

jantung dengan bagian ujung meruncing, bertepi rata, dan permukaannya

mengkilap atau tidak berbulu. Panjang daunnya bisa mencapai 15-20 cm. Warna

daun bagian atas hijau bercorak putih keabu-abuan. Bagian bawah daun berwarna

merah hati cerah. Daunnya berlendir, berasa sangat pahit, dan beraroma wangi

khas sirih. Batangnya beruas dengan jarak buku 5-10 cm. Di setiap buku tumbuh

bakal akar. Hal ini sesuai dengan tanaman sirih merah yang digunakan dalam

penelitian.

B. Pengumpulan Bahan

Daun sirih merah yang digunakan dalam penelitian ini diambil pada

bulan November dan dilakukan pada pukul 09.00WIB. Pengambilan bahan dari

satu tanaman dengan lokasi tumbuh yang sama dan dalam sekali waktu

pemanenan saja untuk menghindari adanya perbedaan kualitas kandungan kimia

dalam daun. Dipilih daun yang tidak terlalu muda atau terlalu tua, sehingga

diharapkan mempunyai kandungan senyawa aktif yang optimal. Daun yang

dikumpulkandibersihkan dari debu, serangga, serta benda asing yang terbawa saat

pengumpulan daun sirih merah.

C. Pengeringan dan Pembuatan Serbuk

Sebelum dilakukan pengeringan daun terlebih dahulu dicuci dengan air

mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat. Pengeringan

dilakukan untuk menghentikan reaksi enzimatik, menghindari pembusukan dan

penjamuran serta mengurangi kadar air yang terkandung karena air merupakan

media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme karena dapat menguraikan

zat kimia yang terkandung. Hal ini dapat menyebabkan khasiat dari daun sirih

merah menjadi berkurang.

Daun dikeringkan dalam oven dengan suhu 50°C. Pengeringan

dihentikan jika ditandai dengan mudah patahnya simplisia jika diremas dengan

tangan. Simplisia yang telah kering kemudian diserbuk menggunakan blender.

Menurut Anonim (1986), tujuan dari penyerbukan adalah untuk mendapat serbuk

yang halus sehingga dapat mempermudah proses penyarian. Karena daun dalam

bentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan

daun dalam bentuk utuh. Bila permukaan serbuk makin luas maka penyarian akan

bertambah baik karena simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyari makin

Selanjutnya bahan diayak menggunakan ayakan berukuran 24 mesh.

Digunakan ayakan dengan ukuran 24 mesh karena dengan ayakan ini didapatkan

ukuran serbuk yang tidak terlalu besar ataupun terlalu halus. Menurut Anonim

(1995), dengan ayakan ukuran 24 mesh serbuk yang dapat melalui ayakan

mempunyai ukuran diameter maksimal 0,173 mm. Serbuk yang terlalu halus akan

memberikan kesulitan pada proses penyarian, karena butir-butir halus tadi akan

membentuk suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil penyarian. Jadi hasil

penyarian tidak murni lagi tetapi tercampur dengan partikel-partikel halus tadi.

Berat basah daun sebelum dikeringkan adalah 700 gram, berat kering 128,180

gram dan berat serbuk kering yang diperoleh 128 gram.

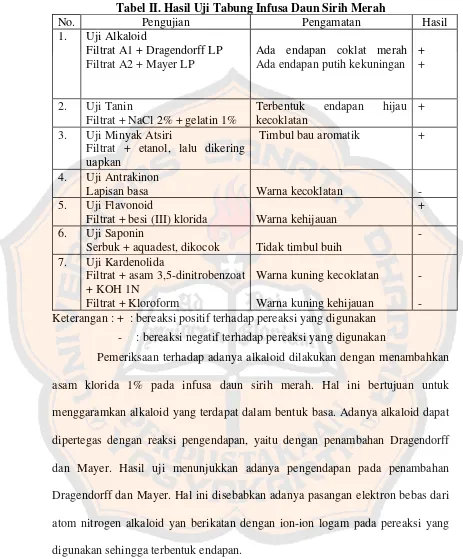

D. Identifikasi Kandungan Senyawa Aktif Infusa Daun Sirih Merah dengan Uji Tabung

Uji tabung dilakukan untuk mengetahui kandungan kimia suatu

tumbuhan melalui pengamatan warna yang terbentuk oleh karena adanya reaksi

antara zat aktif yang ada dengan pereaksi yang digunakan. Masing-masing zat

Tabel II. Hasil Uji Tabung Infusa Daun Sirih Merah

No. Pengujian Pengamatan Hasil

1. Uji Alkaloid

Filtrat A1 + Dragendorff LP Filtrat A2 + Mayer LP

Ada endapan coklat merah Ada endapan putih kekuningan

+

Filtrat + etanol, lalu dikering uapkan

Timbul bau aromatik +

4. Uji Antrakinon

Lapisan basa Warna kecoklatan - 5. Uji Flavonoid

Filtrat + besi (III) klorida Warna kehijauan

+

6. Uji Saponin

Serbuk + aquadest, dikocok Tidak timbul buih

-

7. Uji Kardenolida

Filtrat + asam 3,5-dinitrobenzoat + KOH 1N Keterangan : + : bereaksi positif terhadap pereaksi yang digunakan

- : bereaksi negatif terhadap pereaksi yang digunakan

Pemeriksaan terhadap adanya alkaloid dilakukan dengan menambahkan

asam klorida 1% pada infusa daun sirih merah. Hal ini bertujuan untuk

menggaramkan alkaloid yang terdapat dalam bentuk basa. Adanya alkaloid dapat

dipertegas dengan reaksi pengendapan, yaitu dengan penambahan Dragendorff

dan Mayer. Hasil uji menunjukkan adanya pengendapan pada penambahan

Dragendorff dan Mayer. Hal ini disebabkan adanya pasangan elektron bebas dari

atom nitrogen alkaloid yan berikatan dengan ion-ion logam pada pereaksi yang

digunakan sehingga terbentuk endapan.

Uji terhadap senyawa flavonoid, filtrat ditambah dengan pereaksi besi

cenderung mudah larut dalam air. Terjadinya warna hijau-biru menunjukkan

adanya flavonoid. Dari hasil uji ini pada infusa daun sirih merah diperoleh larutan

berwarna kehijauan. Hal ini berarti dalam infusa daun sirih merah terdapat

kandungan senyawa flavonoid.

Pada uji tanin, filtrat ditambahkan natrium klorida 2% untuk

mengendapkan campuran tanin. Apabila terjadi endapan disaring melalui kertas

saring. Dari hasil uji infusa daun sirih merah diperoleh endapan berwarna hijau

kecoklatan. Karena dengan penambahan NaCl menyebabkan terjadinya salting out

atau penggaraman sehingga akan terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk

selanjutnya disaring. Lalu dilakukan penambahan larutan gelatin 1% pada filtrat.

Adanya tanin dapat diketahui jika pada larutan terbentuk endapan. Dari hasil uji

didapatkan endapan berwarna hijau kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa

infusa daun sirih merah mengandung tanin.

Pemeriksaan terhadap adanya minyak atsiri dilakukan dengan

menambahkan eter pada infusa daun sirih merah untuk mengisolasi minyak atsiri

sehingga pada saat dipanaskan tercium bau khas daun sirih. Dari hasil percobaan

didapatkan hasil positif. Lalu ditambahkan sedikit etanol dan dikeringuapkan lagi.

Dari uji pada serbuk daun sirih merah menghasilkan bau aromatik. Bau aromatik

ini diduga adanya kandungan terpenoid yang terdapat dalam minyak atsiri. Ini

berarti dalam infusa daun sirih merah diduga terdapat kandungan minyak atsiri.

Dari data yang diperoleh pada uji tabung maka dapat diketahui bahwa

pada infusa daun sirih merah mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin,

E. Ekstraksi Daun Sirih Merah

Pada penelitian ini, metode penyarian yang dilakukan adalah dengan

cara infusa. Penyarian ini dibuat dengan mengekstrasi simplisia pada suhu 90°C

selama 15 menit. Pemanasan dilakukan pada suhu 90°C dimaksudkan supaya

senyawa kimia yang terdapat dalam daun sirih merah dapat tersari semua dan

senyawa kimia yang terkandung tidak rusak.

Infusa diserkai dengan menggunakan kain flannel. Penyerkaian ditunggu

setelah dingin. Hal ini dimaksudkan supaya minyak atsiri yang terkandung dalam

daun sirih merah juga dapat tersari. Karena jika diserkai selagi panas maka

kemungkinan minyak atsiri yang terkandung dalam infusa daun sirih merah akan

menguap. Selanjutnya untuk mencukupi kekurangan air ditambah air mendidih

melalui ampasnya. Menurut Anonim (1995), infus yang mengandung bukan

bahan berkhasiat keras, dibuat dengan menggunakan 10% simplisia.

F. Identifikasi Kandungan Senyawa Aktif Infusa Daun Sirih Merah dengan Kromatografi Lapis Tipis

Setelah dilakukan analisis kualitatif kandungan kimia infusa daun sirih

merah dengan uji tabung, dilanjutkan dengan analisis kualitatif kandungan kimia

secara KLT untuk memperoleh gambaran mengenai kandungan senyawa kimia

yang terdapat dalam infusa daun sirih merah. KLT bersifat sebagai analisis

kualitatif karena parameter KLT terbatas pada persamaan nilai Rf dan intensitas

diamnya digunakan zat padat dan fase geraknya zat cair. Analisis dengan KLT

mempunyai keuntungan yaitu waktu yang dibutuhkan singkat, lebih murah,

cuplikan dan pelarut yang digunakan sedikit. Analisis kualitatif kandungan kimia

secara KLT dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan senyawa flavonoid,

tanin, alkaloid, dan minyak atsiri.

Penelitian dilakukan dengan menotolkan larutan hasil infusa daun sirih

merah dan pembanding sebanyak 3 totolan dengan menggunakan pipa kapiler.

Setelah penotolan dilakukan, lempeng KLT kemudian dielusi dalam bejana yang

telah jenuh dengan fase gerak yang digunakan. Untuk mengetahui bejana telah

jenuh diperlukan kertas saring sesuai dengan tinggi bejana. Kertas saring

dimasukkan dalam bejana dan bejana dikatakan jenuh jika kertas saring telah

terbasahi dengan sempurna oleh fase gerak. Penjenuhan bertujuan supaya

perambatan optimal. Jarak rambat elusi yaitu 10 cm dan apabila fase gerak telah

melampaui maka lempeng diangkat dan dibiarkan kering terlebih dahulu.

Selanjutnya dilakukan deteksi pada sinar tampak (visibel), UV 254 nm dan 365

nm. Selain itu juga digunakan pereaksi-pereaksi spesifik yang dapat menunjukkan

dengan jelas senyawa yang diidentifikasi.

Pada identifikasi flavonoid digunakan fase diam selulosa dan tidak

digunakan silika gel GF 254 karena selulosa tidak mengandung unsur logam

seperti silika. Dengan adanya unsur logam pada silika dapat menyebabkan

terbentuknya ikatan antara senyawa uji dengan logam yang terkandung dalam

silika. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya khelat yang tidak stabil sehingga

Sedangkan pada identifikasi alkaloid, tanin dan minyak atsiri digunakan fase diam

silika gel GF 254.

Sebelum digunakan silika gel GF 254 diaktifkan terlebih dahulu dalam

oven 100°C selama 10 menit dan untuk selulosa dioven pada suhu 40°C selama

10 menit Hal ini bertujuan untuk membuka pori-pori dalam fase diam sehingga

adsorbsinya menjadi optimum.

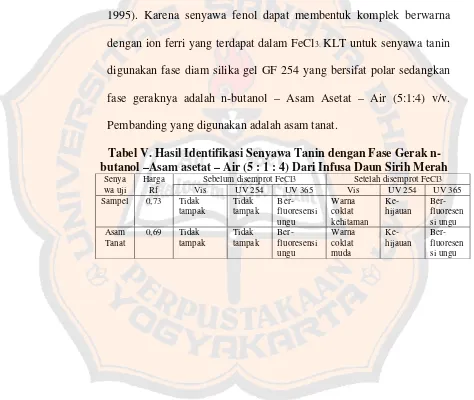

1. Identifikasi flavonoid

Untuk uji adanya senyawa flavonoid digunakan fase gerak n-butanol

– asam asetat – air (4 :1: 5) v/v dan yang digunakan adalah lapisan atas.

Pembanding yang digunakan adalah rutin, yaitu suatu glikosida flavonol yang

pada umumnya terdapat dalam tanaman (Harborne, 1984).

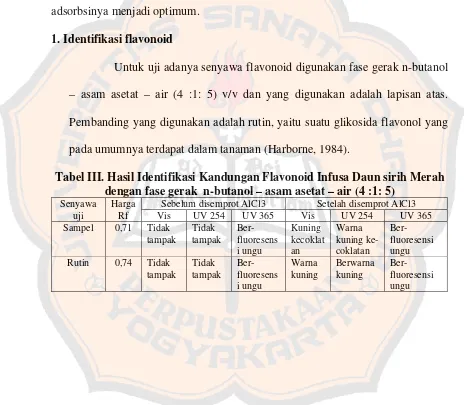

Tabel III. Hasil Identifikasi Kandungan Flavonoid Infusa Daun sirih Merah dengan fase gerak n-butanol – asam asetat – air (4 :1: 5)

Sebelum disemprot AlCl3 Setelah disemprot AlCl3

I II III daun sirih merah setelah disemprot dengan AlCl3

Senyawa flavonoid dideteksi pada UV 254 nm dan 365 nm

karena flavonoid mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi (gugus

kromofor) sehingga dapat menyebabkan penyerapan pada sinar UV.

Sesudah disemprot dengan AlCl3 pada pengamatan di UV 365 nm

terlihat bercak berfluoresensi ungu dan Rf sampel yang dihasilkan 0,71

sedangkan Rf pembandingnya 0,74. Rf antara sampel dengan

pembanding hampir sama, hal ini berarti sampel mengandung flavonoid.

Hal ini dipertegas lagi dengan timbulnya warna bercak yang sama antara

sampel dengan pembanding sesudah disemprot dengan AlCl3. Dimana

sampel dan pembanding menghasilkan warna kuning pada pengamatan

dengan sinar tampak. Menurut Wagner, adanya flavonoid akan

menghasilkan warna kuning dengan pereaksi semprot AlCl3. Ini berarti

dari hasil KLT uji flavonoid menunjukkan bahwa infusa daun sirih

merah mengandung flavonoid.

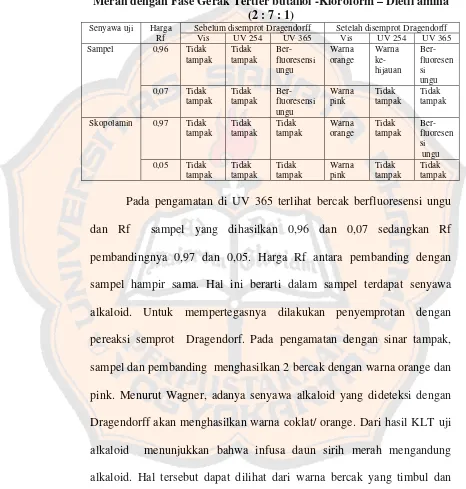

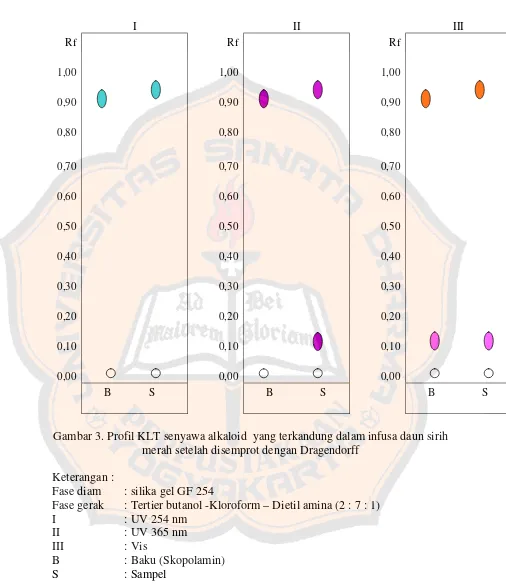

2. Identifikasi senyawa Alkaloid

KLT untuk senyawa alkaloid merupakan kromatografi fase

normal karena fase diamnya adalah silika gel GF 254 yang bersifat

polar. Fase geraknya adalah tertier butanol -kloroform – dietil amina (2

: 7 : 1). Fase gerak ini bersifat nonpolar sehingga diharapkan dapat

mengelusi senyawa uji yang bersifat sama. Fase gerak yang digunakan

harus memiliki sifat yang relatif sama dengan senyawa yang akan

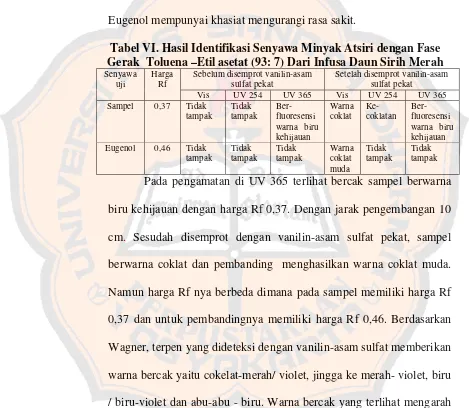

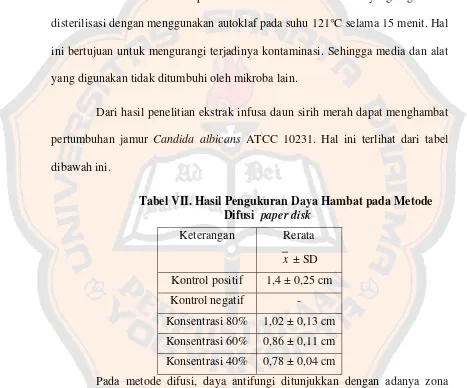

dipisahkan, namun sebaliknya harus memiliki sifat tidak campur