II. TINJAUAN PUSTAKA

A. ASAP CAIR

Asap cair merupakan sistem komplek, terdiri dari fase cairan terdispersi dan medium gas sebagai pendispersi. Asap cair merupakan suatu campuran larutan dan dispersi koloid dari uap asap dalam air yang diperoleh dari hasil pirolisa kayu (Putnam et al, 1999). Menurut Maga (1988), asap cair merupakan

suatu campuran larutan dan dispersi koloid dari uap asap dalam air yang diperoleh dari hasil pirolisa kayu atau dibuat dari campuran senyawa murni.

Asap cair diproduksi dengan cara pembakaran tidak sempurna yang melibatkan reaksi dekomposisi konstituen polimer menjadi senyawa organik dengan berat molekul rendah karena pengaruh panas yang meliputi reaksi oksidasi, depolimerisasi, dan kondensasi (Girrard, 1992). Asap cair diperoleh secara destilasi kering bahan baku, misalnya tempurung kelapa, sabut kelapa, atau kayu pada suhu 400 °C selama 90 menit lalu diikuti dengan peristiwa kondensasi dalam kondensor berpendingin air (Karseno et al, 2002).

Asap cair dengan bahan baku tempurung kelapa diproduksi dengan cara tempurung kelapa dibakar dalam suatu wadah yang tahan terhadap tekanan. Media pendingin yang digunakan pada kondensor adalah adalah air yang dialirkan melalui pipa inlet dan keluar dari pipa outlet secara berlawanan terhadap asap yang masuk, kemudian wadah bahan baku dipanaskan selama satu jam. Asap yang keluar dari hasil pembakaran tidak sempurna tersebut dialirkan ke kondensor dan dikondensasikan menjadi asap cair (Hanendyo, 2005).

Menurut Pszczola (1995) dan Chen dan Lin (1997), asap cair mempunyai kelebihan, yaitu (1) selama pembuatan asap cair, senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon dapat dihilangkan, (2) konsentrasi pemakaian asap cair dapat diatur

dan dikontrol serta kualitas produk akhir menjadi lebih seragam, (3) polusi udara dapat ditekan dan (4) pemakaian asap cair lebih mudah yaitu dengan cara direndam atau disemprotkan serta dicampurkan langsung ke dalam bahan pangan.

Siskos et al. (2007), menyatakan bahwa asap cair mengandung beberapa

zat anti mikroba, antara lain adalah asam dan turunannya (format, asetat, butirat, propionate, dan metil ester), alkohol (metil, etil, propil, alkil, dan isobutil

alkohol), aldehid (formaldehid, asetaldehid, furfural, dan metil furfural), hidrokarbon (silene, kumene, dan simene), keton (aseton, metil etil keton, metil propil keton, dan etil propil keton), fenol, piridin dan metil piridin.

Komposisi asap cair menurut Maga (1988) adalah air 11 – 92 %, fenol 0,2 – 2,9 %, asam 2,8 – 4,5 %, karbonil 2,6 – 4,6 %, ter 1 – 17%. Sedangkan menurut Bratzlerr et al. (1969) menyatakan bahwa komponen utama kondensat asap kayu

adalah karbonil 24,6%, asam karboksilat 39,9% dan fenol 15,7%.

B. KOMPONEN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA

Tempurung kelapa dikategorikan oleh Grimwood (1975) sebagai kayu keras, tetapi mempunyai kadar lignin lebih tinggi dan kadar selulosa lebih rendah. Pirolisa tempurung kelapa menghasilkan senyawa fenol 4,13%, karbonil 1,30% dan keasaman 10,2%. (Tranggono et al.,1996; Darmadji, 1995). Tempurung

merupakan lapisan keras dengan ketebalan 3 – 5 mm. sifat kerasnya disebabkan oleh banyaknya kandungan silika (SiO2) pada tempurung tersebut. Selain itu,

tempurung juga banyak mengandung lignin. Sedangkan kandungan methoxyl

dalam tempurung hampir sama dengan yang terdapat dalam kayu. Namun, jumlah kandungan unsur-unsur itu bervariasi tergantung lingkungan tumbuhnya. Komposisi kimia tempurung kelapa menurut Djatmiko et al. (1985) disajikan

dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Tempurung Kelapa

Komponen Persentase (%) Abu 0,23 Lignin 33,30 Selulosa 27,31 Pentosan 17,67 Metoxil 5,39

Sumber : Djatmiko et al., (1985)

Menurut Tranggono et al. (1996) asap cair tempurung kelapa memiliki 7

komponen dominan, yaitu fenol, 3-metil-1,siklopentadion, metoksifenol, 2-metoksi-4-metilfenol, 4-etil-2-metoksifenol, 2,6-dimetoksifenol, dan 2,5-dimetoksi

benzyl alkohol yang semuanya larut dalam eter. Sedangkan Guillen et al. (1995),

mengemukakan bahwa asap cair komersial memiliki empat macam komponen dominan yaitu 3-methyl-1,2-cyclopentadion, 3 hydroxy-2-methyl- 4H-pyran-4-one, 2-methoxyphenol orguaiacol, dan 2,6-dimethoxyfenol. Gumanti (2006)

melaporkan bahwa komponen kimia destilat asap tempurung kelapa mengandung total fenol (5,5%), metil alkohol (0,37%), dan total asam (7,1%).

Berdasarkan penelitian, Luditama (2006) menyatakan bahwa dari hasil analisis GC-MS, senyawa dominan dari asap cair kondensat sabut kelapa adalah fenol (C6H6O, BM = 94) dengan luas area bervariasi antara 31,93 – 44,30%. Hasil

ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Tranggono et al. (1996), yang

menggunakan bahan baku berbagai jenis kayu dan tempurung kelapa pada suhu pembakaran 350 – 400 °C, dimana senyawa dominan dari asap cair adalah fenol dengan luas area sebesar 44,13%. Luditama (2006), menambahkan bahwa asap cair sabut kelapa memiliki kadar fenol yang lebih besar dibandingkan pada asap cair tempurung kelapa. Asap cair sabut kelapa memilki fenol sebesar 44,10 – 44,30%, sedangkan asap cair tempurung kelapa memiliki kadar fenol sebesar 31,93 – 34,45%.

Fenol merupakan zat aktif yang dapat memberikan efek antibakteri dan antimikroba pada asap cair. Selain itu, fenol juga memberikan efek antioksidan pada bahan makanan yang akan diawetkan. Identifikasi fenol terhadap kualitas asap cair yang dihasilkan dapat mewakili kriteria dari mutu asap cair tersebut, sehingga hasilnya bisa diaplikasikan pada semua produk pengasapan. Yulistiani (1997) mendapatkan data kandungan fenol dalam asap cair tempurung kelapa sebesar 1,28 %. Gumanti (2006) mendapatkan data kandungan senyawa kimia dalam asap cair yaitu fenol sebesar 5,5 %, methyl alkohol 0,37 %, dan total asam sebesar 7,1 %. Sedangkan Zuraida (2007) mendapatkan data kandungan empat senyawa terbesar dalam asap cair adalah senyawa fenol, Pyrogallol 1,3-dimethyl eter sebanyak 15,64 %, 2-methoxy-p-cresol sebanyak 11,53%, Pyrogallol trimethyl eter sebanyak 8,65%.

C. KEAMANAN PANGAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA

Salah satu komponen kimia yang diketahui bersifat karsinogenik dan biasa ditemukan pada produk pengasapan adalah benzo[a]pirene (Guillen et al, 1995;

Kazerouni et al, 2001; Stolyhwo & Sikorski, 2005). Benzo[a]pirene adalah

senyawa yang tergolong dalam Polisiklik Aromatic Hidrokarbons (PAH). Dalam

keadan murni berbentuk kristal (bubuk), berwarna kuning dengan titik cair 179 °C dan titik didih 312 °C. Berat molekulnya 252, tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, larut dalam benzene, toluene dan xylene (Jaya et al, 1997).

Polyciclic Aromatic Hydrokarbons (PAH) diketahui terdapat dalam asap

kayu dan dengan mudah diserap oleh bahan pangan selama proses pengasapan berlangsung. Anastasio et al. (2004) menyatakan bahwa asap cair tidak

menunjukkan karsinogenik atau sifat-sifat toksik lain dari hasil pengujian

Polyciclic Aromatic Hydrokarbons (PAH), sedangkan Muratore et al. (2007)

melaporkan bahwa asap cair mempunyai sifat antibakterial, mudah diaplikasikan dan lebih aman dari asap konvensional, karena fraksi tar yang mengandung hidrokarbon aromatik dapat dipisahkan, sehingga produk asap cair bebas polutan dan karsinogenik.

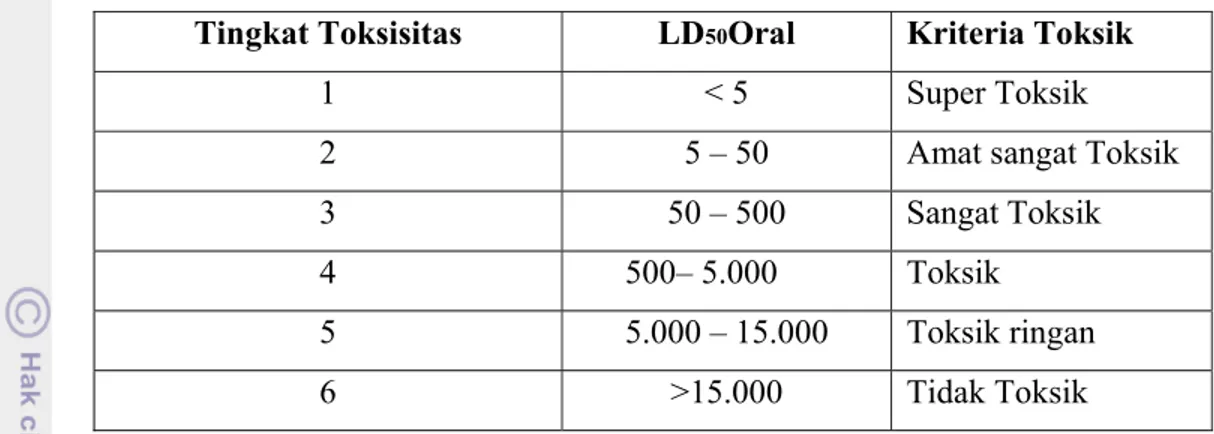

Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan keamanan suatu zat kimia/zat pencemar terhadap organisme adalah uji toksisitas dengan menentukan nilai LD50 (Median Lethal Dose) yaitu suatu uji sederhana dari tingkatan

toksisitas suatu zat/bahan/ senyawa terhadap objek uji yang diteliti. Makna LD50

sendiri diturunkan secara satistik dari dosis zat/bahan/senyawa yang menyebabkan kematian hewan uji sebanyak 50% berdasarkan data pengamatan pada waktu tertentu (Anderson et al, 2005). Berkenaan dengan bahaya oleh suatu zat,

Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 mengklasifikasikan tingkat toksisitas berdasarkan penentuan nilai LD50 oral, seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Toksisitas Zat Kimia Berdasarkan Nilai LD50

Tingkat Toksisitas LD50Oral Kriteria Toksik

1 < 5 Super Toksik

2 5 – 50 Amat sangat Toksik

3 50 – 500 Sangat Toksik

4 500– 5.000 Toksik

5 5.000 – 15.000 Toksik ringan

6 >15.000 Tidak Toksik

Berdasarkan tabel tersebut semakin rendah nilai LD50, maka semakin

toksik zat kimia tersebut. Dosis yang dianjurkan adalah 15.000 mg/kg BB hewan atau objek uji. Bila nilai lebih besar dari 15.000 mg/kg BB, maka zat tersebut masuk dalam kriteria tidak toksik.

Berdasarkan penelitian Zuraida (2007) bahwa asap cair bersifat aman sebagai pengawet pangan. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa nilai LD50

akut (pengamatan 14 hari) dari sampel asap cair lebih besar dari 15.000 mg/kg BB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 yang menyatakan bahwa nilai LD50 lebih besar dari 15.000 mg/kg BB tidak bersifat

toksik.

D. PENGAWETAN DENGAN ASAP CAIR

Pengasapan terdiri dari dua jenis yaitu pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Maga (1988) menyatakan bahwa berdasarkan suhu pengasapan dikenal dua jenis pengasapan yaitu pengasapan dingin dan pengasapan panas. Proses pengasapan panas, suhunya mencapai 55 – 80 °C, sedangkan pengasapan dingin suhunya 25 – 40 °C. Kedua proses pengasapan ini termasuk pengasapan tradisional. Sedangkan pengasapan modern merupakan pengasapan dengan fase gas dan dengan destilat asap.

Pengasapan di Indonesia masih menggunakan metode pengasapan panas, seperti pengasapan ikan bandeng di Sidoarjo Jawa Timur dan pengasapan ikan pari di rembang dan Jepara. Zuraida (2007) mengemukakan bahwa kelemahan pengasapan panas diantaranya memerlukan waktu lama, keseragaman produk

untuk menghasilkan warna dan flavor yang diinginkan cenderung sulit dikontrol, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan adanya residu tar dan senyawa Polycyclic Aromatic Hydrokarbons (PAH) yang berbahya bagi kesehatan. Oleh karena itu,

penggunaan asap cair diharapkan dapat menggantikan serta memperbaiki kualitas yang dihasilkan proses pengasapan panas. Darmadji (2002) menyatakan bahwa penggunaan asap cair lebih mudah aplikasinya yaitu pemberian aroma asap pada makanan lebih praktis karena hanya dengan mencelupkan produk makanan tersebut dalam asap cair.

Aplikasi asap cair dalam pangan bisa dilakukan dengan berbagai metode, yaitu pencampuran, pencelupan atau perendaman, penyuntikan, pencampuran asap cair pada air perebusan, dan penyemprotan. Metode pencampuran biasanya digunakan pada produk daging olahan, flavor ditambahkan dalam jumlah yang bervariasi.Metode ini dapat digunakan pada ikan, emulsi daging, bumbu daging pangan, mayonaise, sosis, dan keju oles (Kostyra & Pikielna, 2007).Pencelupan atau perendaman dapat menghasilkan mutu organoleptik yang tinggi terutama pada produk hasil olahan daging pada bagian bahu dan perut, sosis dan keju itali (Martinez et al, 2007).Metode penyuntikan diaplikasikan pada daging terutama

bagian perut. Metode pencampuran asap cair pada air perebusan bisa digunakan dalam pengolahan fillet ikan asap, bandeng presto maupun bakso ikan. Asap cair dicampurkan ke dalam air yang digunakan untuk merebus. Kelebihan metode ini, komponen-komponen asap lebih banyak yang terdistribusi ke dalam produk dan juga melapisi bagian luar produk (Siskos et al, 2007). Metode penyemprotan biasa

digunakan dalam pengolahan daging secara kontinyu (Martinez et al, 2007).

Penggunaan asap cair tempurung kelapa dalam beberapa proses pengolahan ikan cukup banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Haras (2004) menyebutkan bahwa ikan cakalang yang direndam dalam asap cair tempurung kelapa 2% selama 15 menit dan disimpan pada suhu kamar mulai mengalami kemunduran mutu pada hari ke-4. Febriani (2006) menyatakan bahwa ikan belut yang direndam asap cair tempurung kelapa 30% selama 15 menit dapat awet pada suhu kamar sampai hari ke-9. Gumanti (2006) menyebutkan bahwa mie basah yang dicampur asap cair tempurung kelapa 0,09% dalam adonannya dapat awet hingga 2 hari pada suhu kamar. Mahendradatta dan

Tawali (2006) juga melaporkan bahwa ikan kembung yang direndam dalam redistilat asap cair tempurung kelapa sebesar 1,55 mg/100 g selama 30 detik dan dikombinasikan dengan penambahan bumbu-bumbu, dapat meminimalkan kandungan histamine selama 20 hari penyimpanan pada suhu dingin (5 °C), sedangkan menurut Siskos et al. (2007), asap cair komersial konsentrasi 2%

dalam 2 liter air pengukus filet ikan trout (Salmo gairdnerii) yang dikombinasi

dengan waktu pengukusan selama 30 menit dapat mengawetkan filet ikan trout sampai 25 hari pada suhu penyimpanan 4 ± 1 °C.

E. AKTIVITAS ANTIMIKROBA ASAP CAIR

Aktivitas antimikroba asap cair terutama disebabkan adanya senyawa kimia yang terkandung dalam asap seperti fenol, formaldehid, asam asetat, dan kreosat yang menempel pada bagian permukaan bahan akan menghambat pembentukan spora dan pertumbuhan beberapa jenis jamur dan bakteri (Siskos et al, 2007). Menurut Lebois et al. (2004), senyawa fenol dapat menghambat

pertumbuhan bakteri dengan memperpanjang fase lag.

Sokolov et al. (1972) dikutip oleh Daun (1979), menyatakan bahwa

mencelupkan pangan dalam destilat asap akan mencegah pembentukan agregat protein pada saat pengeringan sehingga meningkatkan nilai biologis dari produk yang dihasilkan. Disamping itu efek antioksidan dari asap dapat menghindarkan vitamin-vitamin larut lemak yang ada dalam bahan pangan dari degradasi oksidasi (Haras, 2004).

Menurut Darmadji (1996) keasaman mempunyai peranan penting dalam menghambat mikroba. Aktivitas bakteri pembusuk dan patogen yang diuji dapat dihambat oleh aktivitas antimikroba asap cair (pH 4,0). Menurut Girrard (1992), ketahanan bakteri terhadap perlakuan asap sangat berbeda-beda, ada yang sangat peka (bakteri patogen dan pembusuk) dan ada yang sangat tahan seperti

micrococcus dan bakteri asam laktat, sedangkan pada pH sekitar 6,0 aktivitas

antimikroba asap cair mulai berkurang. Asap lebih efektif menghambat pertumbuhan sel vegetatif daripada menghambat pertumbuhan spora bakteri dan aktivitas germisidal asap akan meningkat dengan naiknya suhu dan konsentrasi asap.

F. PEMURNIAN ASAP CAIR DENGAN DESTILASI

Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di dalam suatu larutan atau cairan, yang tergantung pada distribusi komponen-komponen yang ada di dalam suatu cairan atau larutan antara fase uap dan fase cair. Semua komponen tersebut terdapat dalam kedua fase tersebut. Fase uap terbentuk dari fase cair melalui penguapan pada titik didihnya (Geankoplis, 1983). Destilasi dilakukan untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dan berbahaya, seperti poliaromatik hidrokarbon, dan tar, melalui pengaturan suhu didih sehingga diharapkan didapat asap cair yang jernih, bebas tar dan benzopiren (Darmadji, 2002). Senyawa utama yang terkandung dalam tar yang merupakan hasil proses destilasi adalah senyawa fenol yang terdapat dalam jumlah yang sedikit terutama terdiri dari senyawa piridin dan quinolin (Holleman, 1903).

G. IKAN TERI NASI (Stolephorus commersonii, Lac.)

Ikan teri terutama berukuran kecil dengan panjang sekitar 6 – 9 cm, namun ada pula yang berukuran relatif panjang hingga mencapai 17,5cm (Hoetomo et al,

1987). Ciri-ciri ikan teri antara lain bentuk tubuhnya panjang (fusiform) atau termampat samping (compressed), disamping tubuhnya terdapat selempang putih keperakan memanjang dari kepala sampai ekor. Ikan teri memiliki sisik kecil, tipis, dan sangat mudah lepas. Tulang rahang atas memanjang mencapai selah insang. Sirip kaudal bercagak dan tidak bergabung dengan sirip anal serta duri abdominal hanya tergabung antara sirip pectoral dan ventral berjumlah tidak lebih dari tujuh buah. Sirip dorsal umumnya tanpa duri pradorsal, sebagian atau seluruhnya di belakang anus, pendek dengan jari-jari lemah sekitar 16 – 23 buah. Jari-jari lemah teratas pada sirip pectoral tidak memanjang. Giginya terdapat pada rahang, langit-langit dari pelatin dan mempunyai lidah.

Saanin (1984) menjelaskan klasifikasi ikan teri sebagai berikut: Phylum : Chordata

Kelas : Pisces

Famili : Clupeidae

Genus : Stolephorus

Spesies : Stolephorus sp.

Ikan teri termasuk salah satu jenis ikan kecil yang hidup di permukaan perairan (pelagis). Menurut klasifikasi, ikan teri adalah semua jenis dari marga

Stolephorus dari anak suku Engraulinae, anggota dari suku Engraulidae. Ikan teri

bersama-sama dengan ikan tembang dan lemuru merupakan anggota dari kelompok yang lebih besar yaitu bangsa Cluipeiformes. Semua marga dari anak

suku Engraulinae ditandai dengan adanya sisik abdominal yang berujung tajam

pada tunas tubuhnya, mulutnya lebar dan moncong yang menonjol serta rahang yang dilengkapi dengan tulang tambahan (Hoetomo et al, 1987).

Menurut Hoetomo et al.,(1987), ada sembilan jenis Stolephorus di perairan

Indonesia, yaitu :

1. Stolephorus devisi (WHITLEY)

2. Stolephorus heterolobus (RUPPELL)

3. Stolephorus buccaneri (STRASBURG)

4. Stolephorus commersonii (LACEPEDE)

5. Stolephorus indicus (HAN HASSELY)

6. Stolephorus insularis (HARDENBERG)

7. Stolephorus baganensis (HARDENBERG)

8. Stolephorus tri (BLEEKER)

9. Stolephorus dubiosis (WONGRATANA)

Menurut Saanin (1984), klasifikasi ikan yang digunakan di Indonesia dan sekitarnya (Malasyia, Filipina, dan Irian), sebaiknya menggunakan klasifikasi Bleeker. Berdasarkan klasifikasi Bleeker ikan teri nasi taksonominya sebagai berikut:

Kelas : Pisces

Ordo : Malacopterygii

Familia : Clupeidae

Subfamilia : Engraulinae

Genus : Stolephorus

Spesies : Stolephorus commersonii Lac

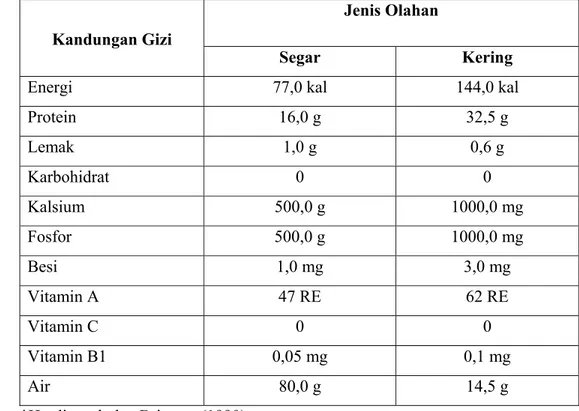

Ikan teri memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Komposisi nilai gizi ikan teri dalam bentuk segar dan olahannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Kimia Ikan Teri segar dan Berbagai Olahannya dalam 100 g bahan

Kandungan Gizi

Jenis Olahan

Segar Kering

Energi 77,0 kal 144,0 kal

Protein 16,0 g 32,5 g Lemak 1,0 g 0,6 g Karbohidrat 0 0 Kalsium 500,0 g 1000,0 mg Fosfor 500,0 g 1000,0 mg Besi 1,0 mg 3,0 mg Vitamin A 47 RE 62 RE Vitamin C 0 0 Vitamin B1 0,05 mg 0,1 mg Air 80,0 g 14,5 g

*Hardinsyah dan Briawan (1990)

Ikan merupakan sumber pangan yang mudah rusak karena sangat cocok untuk pertumbuhan mikroba baik patogen maupun nonpatogen. Ikan teri basah memiliki nilia aw yang tinggi. Hal ini karena ikan teri segar memiliki nilai kadar

air 80% (Hardinsyah dan Briawan, 1990). Ikan dari perairan pantai seringkali tercemar oleh bakteri Vibrio parahaemolyticus yang dapat menular saat

perikanan umumnya merupakan bakteri air seperti V. vulnivicus dan V. cholera

(Adams dan Motarjemi, 1999). Bakteri yang sering ditemukan pada ikan teri asin adalah jenis Alcaligenus, Pseudomonas, Flavobacterium, dan Corynebacterium

(Hadiwiyoto, 1993).

H. TRANSPORTASI

Pengangkutan merupakan salah satu proses yang penting dalam penanganan pasca panen. Saluran distribusi produk pertanian memiliki rantai yang panjang sehingga akan sangat mempengaruhi mutu komoditas pada saat sampai ditujuan karena sifat dari produk pertanian yang mudah rusak.

Menurut Tirtosoekotjo (1992) perlakuan yang kurang sempurna selama pengangkutan dapat mengakibatkan jumlah kerusakan yang dialami oleh komoditi pada waktu sampai ditempat tujuan mencapai lebih kurang 30 – 50 %. Pada umumnya hambatan yang menyebabkan penurunan mutu tersebut adalah kegiatan penanganan pascapanen yang tidak sempurna dan tidak tepat. Kegiatan penanganan pascapanen meliputi masalah tempat pengumpulan, sortasi, pengemasan, pengangkutan, dan pemasaran.