Perakitan Varietas Unggul Kedelai

Spesifik Agroekologi

Darman M. Arsyad, M. Muchlish Adie, dan H. Kuswantoro

Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Malang

PENDAHULUAN

Penggunaan varietas unggul atau varietas yang sesuai pada lingkungan (agroekologi) setempat merupakan salah satu syarat penting dalam suatu usahatani. Di samping itu, varietas unggul merupakan teknologi yang diminati dan mudah diadopsi petani. Sejarah pemuliaan (perakitan) varietas kedelai di Indonesia dimulai dengan dilepasnya enam varietas pada periode 1918-1938, dua varietas pada tahun 1965 dan sejak tahun 1974-2006 telah dilepas 49 varietas kedelai. Hingga tahun 1980-an, perakitan varietas kedelai secara umum bertujuan untuk menghasilkan varietas dengan daya hasil tinggi dan beradaptasi luas (sesuai untuk berbagai agroekologi).

Sejak 1990-an program perakitan varietas kedelai mulai diarahkan untuk beradaptasi lebih spesifik. Kondisi lingkungan (tanah, iklim) di Indonesia sangat beragam dan pada pengujian-pengujian galur/varietas sering ditemukan interaksi galur/varietas x lingkungan (peringkat galur/varietas berubah dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain), sehingga sukar mendapatkan varietas-varietas yang beradaptasi luas (sesuai untuk berbagai agroekologi seperti lahan sawah, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan sebagainya). Program perakitan varietas unggul kedelai saat ini dan ke depan lebih diarahkan untuk menghasilkan varietas yang beradaptasi spesifik agroekosistem seperti lahan sawah (irigasi, tadah hujan), lahan kering (masam dan bukan masam), lahan rawa/lebak/gambut, dan sebagainya. Di samping sifat adaptasi dan potensi hasil, sifat-sifat lain seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu, toleransi terhadap cekaman abiotik (kekeringan, keracunan/kahat hara tertentu, suhu atau radiasi surya suboptimal), dan mutu hasil (biji) juga menjadi kriteria seleksi dalam proses perakitan varietas baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di masing-masing target agroekologi.

PROGRAM PERAKITAN VARIETAS UNGGUL

Tanaman kedelai umumnya dibudidayakan di lahan sawah pada musim kemarau dan di lahan kering pada musim hujan. Di lahan sawah irigasi terbatas atau lahan sawah tadah hujan, kedelai ditanam setelah panen padi

pertama (Musim Kemarau I/MK I: Maret/April) dalam pola tanam padi-kedelai-kedelai dan padi-kedelai-palawija. Di lahan sawah irigasi, kedelai ditanam setelah panen padi kedua (Musim Kemarau II/MK II: Juli/Agustus) dalam pola tanam padi-padi-kedelai.

Teknik budi daya kedelai di Indonesia masih tergolong konvensional (belum intensif). Tanaman kedelai masih dianggap sebagai tanaman kedua (bukan tanaman utama, secondary crop). Permasalahan yang dihadapi dalam budi daya kedelai di lahan sawah antara lain adalah penggunaan benih seadanya (mutu rendah), varietas lokal (bukan varietas unggul), lahan tidak diolah atau hanya diolah minimal, lahan kurang subur, kelebihan air (MK I) atau kekeringan (MK II), gangguan gulma, hama dan penyakit.

Di lahan kering, kedelai ditanam pada musim hujan I (MH I: Oktober/ Nopember) dalam pola tanam kedelai-padi gogo, kedelai-padi gogo-palawija, kedelai-palawija-palawija atau kedelai-palawija. Di samping itu, kedelai juga ditanam pada musim hujan II (MH II: Februari/Maret) dalam pola tanam padi gogo-kedelai, kedelai-kedelai, atau palawija-kedelai. Permasalahan yang dihadapi dalam budi daya kedelai di lahan kering antara lain adalah lahan yang kurang subur, kekeringan karena curah hujan tidak menentu, benih seadanya (mutu rendah), varietas lokal (bukan varietas unggul), gangguan gulma, hama dan penyakit tanaman.

Tanaman kedelai dikenal sebagai tanaman yang banyak mengalami gangguan hama dan penyakit. Sejak berkecambah hingga panen, tanaman mendapat gangguan hama seperti hama lalat kacang (O. phaseoli), ulat daun (ulat grayak: S. litura), pengisap polong (R. linearis, N. Viridula), dan penggerek polong (E. zinckenella). Penyakit yang sering terdapat pada tanaman kedelai adalah karat daun (P. pachyrhizi) dan virus (SMV, SSV). Secara umum, tanaman kedelai di lahan sawah pada MK I mengalami gangguan hama dan penyakit relatif sedikit, sedangkan pada MK II tanaman kedelai lebih banyak mengalami gangguan hama seperti ulat daun dan penggerek polong. Gangguan penyakit tanaman juga relatif banyak pada MK II dibandingkan dengan MK I. Di lahan kering pada MH I, tanaman kedelai mengalami banyak gangguan hama tanaman seperti lalat kacang, ulat daun, dan pengisap polong dan gangguan penyakit seperti karat daun dan virus. Pada MH II, tanaman kedelai mengalami gangguan hama dan penyakit yang lebih banyak dibandingkan dengan MH I, seperti lalat kacang, ulat daun, pengisap dan penggerek polong penyakit karat daun dan virus.

Strategi perakitan varietas diarahkan untuk menghasilkan varietas baru guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Strategi perakitan varietas ditujukan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan produksi pada agroekosistem yang bersangkutan, yang meliputi permasalahan biologis dan non biologis (fisik), peluang keberhasilan, dan kemungkinan

pengembangan di masa mendatang. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan perakitan varietas unggul kedelai adalah: (a) spesifik agroekosistem, sistem produksi atau pola usahatani setempat, (b) di samping berproduktivitas (potensi hasil) tinggi, kualitas hasil (produk) juga sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, (c) stabilitas hasil tinggi (tahan hama-penyakit utama, toleran kekeringan dan keracunan hara), (d) memiliki kemampuan aktivitas fotosintesis yang tinggi, efisien dalam pemanfaatan hara, air, karbondioksida, radiasi surya, dan indeks panen yang tinggi, (e) varietas (kedelai) yang akan dikembangkan ke lahan sawah irigasi dalam pola tanam padi-padi-kedelai memiliki umur genjah (kurang dari 75 hari), (f) pengembangan ke lahan sawah tadah hujan dan lahan kering, dalam pola tanam padi-palawija-palawija, umur genjah bukan syarat utama, tetapi dapat dikembangkan varietas berumur sedang dengan daya hasil tinggi, (g) pengembangan kedelai di masa mendatang lebih diarahkan ke luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan pada agroekologi lahan kering beriklim basah, lahan kering beriklim kering, dan lahan sawah tadah hujan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan strategi yang telah dikemukakan, maka program perakitan varietas kedelai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengembangan varietas-varietas yang beradaptasi baik atau responsif terhadap lingkungan yang lebih baik/subur, umur genjah (kurang dari 80 hari), tahan hama, penggerek polong, pengisap polong, ulat daun, tahan penyakit karat daun dan virus, sifat agronomis baik (batang kokoh/ tidak mudah rebah, tipe determinate/semideterminate, polong tidak mudah pecah) biji agak besar hingga besar, dan penampilan/mutu biji yang baik). Tipe tanaman ideal (plant-ideotipe) yang berdaya hasil tinggi dan dianggap sesuai adalah memilki umur berbunga 35-37 hari, umur masak 76-80 hari, tipe tumbuh determinate, tinggi tanaman 60-70 cm, percabangan cukup banyak (4-5 cabang), daun berukuran sedang (seperti Wilis) dan berwarna hijau, batang kokoh (tidak mudah rebah), polong tidak mudah pecah pada cuaca panas, biji besar (14 g/100 biji), bulat, dan berwarna kuning. Tipe tanaman tersebut lebih sesuai untuk lahan sawah irigasi.

2. Pengembangan varietas-varietas yang beradaptasi baik pada kondisi kekurangan air (kekeringan), umur tanaman tergolong sedang, tahan hama dan penyakit utama, sifat agronomis baik, dan mutu biji baik. Tipe tanaman ideal (plant-ideotipe) yang berdaya hasil tinggi dan dianggap sesuai adalah memiliki umur berbunga 38-40 hari, umur masak 86-90 hari, tipe tumbuh semi-determinate, tinggi tanaman 70-80 cm, percabangan banyak (5-6 cabang), daun berukuran sedang (seperti Wilis) dan berwarna hijau, batang kokoh (tidak rebah), polong tidak

mudah pecah pada cuaca panas, biji agak besar (13 g/100 biji), bulat, dan berwarna kuning. Tipe tanaman tersebut lebih sesuai untuk lahan sawah tadah hujan.

3. Pengembangan varietas-varietas yang beradaptasi baik pada lahan yang kurang subur (kandungan hara makro rendah), misalnya lahan masam dengan kandungan aluminium dan mangan tinggi, umur sedang, tahan hama dan penyakit utama, sifat agronomis baik, dan mutu biji yang baik. Tipe tanaman ideal (plant-ideotipe) yang berdaya hasil tinggi dan dianggap sesuai adalah memiliki umur berbunga 40-45 hari, umur masak 90-95 hari, tipe tumbuh semi-determinate, tinggi tanaman 80-100 cm, percabangan banyak (5-6 cabang), daun berukuran sedang (seperti Wilis) dan berwarna hijau, batang kokoh (tidak rebah), polong tidak mudah pecah pada cuaca panas, biji berukuran sedang (12 g/100 biji), bulat, dan berwarna kuning. Tipe tanaman tersebut lebih sesuai di lahan kering, lebak, dan gambut.

Untuk memulai program pemuliaan tanaman diperlukan beberapa asumsi (Devine 1982). Pertama, identifikasi masalah yang menjadi sasaran pengembangan varietas baru. Kedua, masalah yang dihadapi cukup serius dan layak sebagai pokok kegiatan sehingga hasil yang akan diperoleh memberikan dampak yang berarti. Ketiga, masalah yang dihadapi tersebut tidak dapat atau sukar diatasi dengan cara yang lain. Keempat, pendekatan melalui perbaikan atau pemanfaatan potensi genetik layak dilakukan. Asumsi keempat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (a) teknik untuk menilai tanggapan tanaman terhadap kondisi lingkungan tertentu sudah ada (tersedia), (b) terdapat keragaman genetik (genetic variability) untuk sifat-sifat yang diperlukan, baik dalam spesies budi daya ataupun spesies liar, (c) sifat yang diperlukan tersebut dapat diwariskan (heritable), dan (d) perbaikan (kemajuan genetik) yang diharapkan bernilai aplikatif.

Perakitan varietas unggul untuk sifat tertentu lebih mudah dicapai, tetapi sifat-sifat lain juga perlu diperhatikan (Lewis and Christiansen 1981). Namun, apabila terlalu banyak sifat yang diperhatikan, tujuan yang hendak dicapai memerlukan waktu yang lebih lama. Tujuan perakitan varietas unggul adalah untuk mengoptimalkan investasi dan memberikan keuntungan ekonomis yang maksimal.

Dalam upaya percepatan perakitan varietas unggul kedelai di Indonesia, Sumarno (1996) menyarankan beberapa hal: (a) program perakitan varietas yang diarahkan untuk adaptasi spesifik agroekologi akan lebih efektif dan efisien, karena beragamnya agroekologi seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan kering beriklim basah, lahan kering beriklim kering, lahan gambut, dan rawa pasang surut, (b) lebih banyak menggunakan varietas-varietas lokal yang sudah beradaptasi baik di lingkungan setempat, (c) pengembangan program perakitan varietas secara ulang-alik (shuttle

breeding) di daerah-daerah yang relatif jauh dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang, (d) pengembangan sistem katalog nasional untuk plasma nutfah kedelai, (e) evaluasi dan rejuvenasi plasma nutfah secara intensif, (f) bekerjasama dengan plant pathologist dalam melakukan skrining plasma nutfah untuk ketahanan terhadap penyakit utama seperti karat daun, frog eye leaf spot, Xanthomonas leaf blight, bacterial pustule, anthracnose, viruses, seedling rot, dan pod rot, (g) bekerjasama dengan entomologist dalam melakukan skrining plasma nutfah untuk ketahanan terhadap hama utama seperti lalat kacang, pemakan daun, pengisap dan penggerek polong, (h) bekerjasama dengan

plant physiologist untuk mengidentifikasi genotipe yang lebih efisien menggunakan input, termasuk tipe tanaman ideal (plant ideotype), indeks panen tinggi, laju pertumbuhan dan assimilasi tinggi, dan (i) menyediakan sebanyak mungkin tetua untuk digunakan dalam program perakitan varietas, termasuk introduksi dari luar negeri.

Beberapa informasi tentang sumber-sumber gen (sifat) yang diperlukan dalam program perakitan varietas unggul kedelai, seperti potensi dan komponen hasil tinggi, ketahanan terhadap hama penyakit tanaman, dan toleransi terhadap cekaman lingkungan abiotik dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, 3, dan 4.

TEKNIK PERAKITAN VARIETAS

Pada awal kegiatan pemuliaan tanaman, seleksi dilakukan terhadap varietas-varietas lokal dan varietas-varietas introduksi, di mana terdapat keragaman (perbedaan) genetik di antara individu-individu di dalam perbendaharaan plasma nutfah yang ada. Metode yang lazim digunakan adalah seleksi galur atau seleksi massa. Apabila hal ini telah dilakukan, maka selanjutnya pembentukan bahan yang akan diseleksi (populasi pemuliaan) melalui persilangan buatan (artificial hybridization) antara individu-individu yang berbeda sifat-sifatnya. Bahan pemuliaan yang diperoleh melalui persilangan ditangani (diseleksi) dengan beberapa metode, yaitu pedigree (silsilah), bulk,

single seed descent (penurunan satu biji), dan silang balik (backcross).

Seleksi Galur

Varietas lokal yang ditanam dalam jangka waktu yang lama kemungkinan menimbulkan keragaman genetik (populasi yang heterogen). Seleksi galur (individu) dapat dilakukan apabila di dalam suatu varietas/populasi lokal atau introduksi tersebut terdapat individu yang memiliki sifat-sifat (keragaan) seperti yang diinginkan. Individu-individu pilihan dikembangkan dan diuji

lebih lanjut sehingga diperoleh galur-galur homozigot (seragam) harapan sebagai calon varietas baru. Varietas kedelai yang dikembangkan dengan metode ini antara lain adalah Argomulyo, Bromo, Burangrang, Anjasmoro, dan Mahameru.

Seleksi Massa

Seleksi terhadap suatu varietas/populasi dilakukan dengan memilih individu-individu yang diinginkan, dan individu-individu-individu-individu pilihan tersebut menunjukkan kesamaan sifat. Individu-individu pilihan yang seragam tersebut digabung untuk membentuk suatu varietas baru. Metode ini sudah jarang digunakan saat ini.

Pembentukan Populasi Dasar dan Pemilihan Tetua

Pembentukan populasi dasar yang memiliki keragaman genetik yang cukup tinggi merupakan langkah awal dalam proses perakitan varietas baru. Pembentukan populasi ditempuh melalui persilangan buatan tetua-tetua yang berbeda latar belakang genetiknya atau melalui program mutasi. Persilangan buatan bertujuan di samping menimbulkan keragaman genetik baru, juga menggabungkan sifat-sifat baik yang diinginkan dari kedua tetua ke dalam suatu genotipe/varietas baru. Penggabungan sifat-sifat baik tersebut, misalnya berasal dari dua tetua (T1 x T2), disebut dengan silang tunggal.

Silang tunggal (single-cross), bertujuan untuk menggabungkan sifat daya hasil tinggi dan umur pendek, daya hasil tinggi dan tahan penyakit/ hama tertentu, daya hasil tinggi dan toleran kekeringan, daya hasil tinggi dan toleran terhadap keracunan aluminium, daya hasil tinggi dan toleran naungan, daya hasil tinggi dan kandungan protein biji tinggi, dan sebagainya.

Silang tiga tetua (threeway-cross), (T1 x T2) x T3, biasanya dilakukan apabila tetua T1 memiliki suatu karakter baik tetapi memiliki sifat lain yang kurang baik kalau dibentuk melalui silang tunggal. Tetua T2 dan T3 memiliki sifat-sifat baik, tetapi tidak memiliki sifat baik yang dimiliki oleh T1. Sebagai contoh, kedelai berbiji besar lebih disukai untuk produk tertentu (susu kedelai/tempe), tetapi pangsa pasarnya relatif kecil dibandingkan dengan kedelai yang diproses untuk produk lain (tahu, minyak/protein) yang tidak harus berbiji besar. Sementara itu, varietas yang ditanam petani berbiji kecil dan memberikan hasil 15% lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai berbiji besar. Dalam situasi demikian, disarankan membuat persilangan hasil tinggi-biji kecil (T1) dengan tinggi-biji besar-hasil rendah (T2), dan F1 disilangkan dengan tetua T3 (biji besar).

Silang balik(back-cross), (T1 x T2) x T2, di mana F1 disilangkan dengan T2, silang balik dilakukan satu kali atau lebih. Sebagai contoh, T1 adalah tetua hasil tinggi-biji kecil, sedangkan T2 adalah berbiji besar. Silang ganda

(double-cross) menggunakan empat tetua dengan kombinasi (T1 x T2) x (T3 x T4) atau {(T1 x T2) x T3} x T4. Silang kompleks (multiple-cross)

menggunakan lebih dari empat tetua, digunakan dalam program seleksi berulang (recurrent selection). Penggunaan silang kompleks ditujukan untuk perbaikan sifat kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen (multiple genes) dan setiap gen memiliki efek yang kecil. Situasi yang diinginkan adalah di mana alel yang baik untuk setiap lokus yang mengontrol sifat yang dimaksud akan terdapat (menyatu) di dalam suatu galur (segregate).

Implementasi silang kompleks dalam perakitan varietas unggul didasarkan oleh pertimbangan: (a) kebutuhan banyak tetua dalam populasi yang akan dibentuk, (b) jumlah tetua yang digunakan, (c) kontribusi genetik setiap tetua ke dalam populasi yang dibentuk, dan (d) ketersediaan waktu untuk membentuk populasi (Fehr 1983).

Sumber gen sifat-sifat penting yang diinginkan dalam program pemuliaan perlu diidentifikasi dari koleksi plasma nutfah yang dimiliki atau diperoleh melalui pertukaran plasma nutfah dengan pemulia lain. Metode evaluasi atau metode skrining yang dapat dipercaya (reliable) untuk mengidentifikasi sumber gen sifat-sifat yang diinginkan perlu dikuasai. Prinsip-prinsip rancangan percobaan perlu diperhatikan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar meyakinkan. Untuk penilaian tanggap tanaman terhadap kondisi lingkungan yang diinginkan, misalnya terhadap cekaman biotik dan non biotik tertentu, evaluasi/pengujian dilakukan dalam lintas waktu (musim) dan tempat (lokasi). Pada umumnya sukar memperoleh suatu genotipe yang sudah ideal. Suatu genotipe mungkin memiliki satu atau dua sifat unggul saja, namun memiliki kelemahan dalam sifat-sifat lainnya.

Metode Penggaluran dan Seleksi

Populasi yang berasal dari persilangan memiliki keragaman genetik dan proporsi (frekuensi) genotipe heterozigot terbesar pada generasi F2, dan pada generasi-generasi selanjutnya proporsi genotipe heterozigot akan berkurang 50% untuk setiap generasi selfing. Proporsi heterozigot pada generasi ke-n adalah (1/2)n dan proporsi homozigot adalah 1-(1/2)n, di mana

untuk F2, n=1. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu generasi keberapa seleksi dilakukan dan bagaimana metode penggaluran

(inbreeding) yang digunakan. Perbedaan metode yang digunakan merefleksikan perbedaan dari berbagai alternatif yang tersedia. Pengembangan varietas baru dari tanaman menyerbuk sendiri adalah melalui seleksi individu tanaman, mengevaluasi keturunannya (progeny)

sebagai galur (breeding line), dan melepas galur yang superior sebagai varietas baru. Seleksi individu tersebut dapat dilakukan pada generasi paling awal (F2) atau pada generasi yang sudah lanjut (F11). Pada generasi ke berapa suatu varietas akan diekstrak bergantung kepada tingkat homogenitas yang diinginkan, jumlah generasi yang diperlukan untuk memperoleh jumlah dan tingkat homogenitas yang diperlukan, dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan varietas baru. Tingkat homogenitas varietas yang diinginkan ditentukan oleh pemulia, pengawas sertifikasi benih, petani, dan konsumen. Pemulia harus yakin bahwa susunan genetik (genetic make-up) varietas tidak akan berubah setelah beberapa generasi. Galur yang berasal dari generasi awal mungkin akan mengalami perubahan setelah beberapa generasi sebagai akibat segregasi genetik. Untuk meminimalkan perubahan genetik di dalam suatu varietas dapat dilakukan dengan membuang galur/individu yang menunjukkan heterogenitas sifat yang mempengaruhi daya kompetisi, seperti variabilitas dalam tinggi tanaman dan umur tanaman.

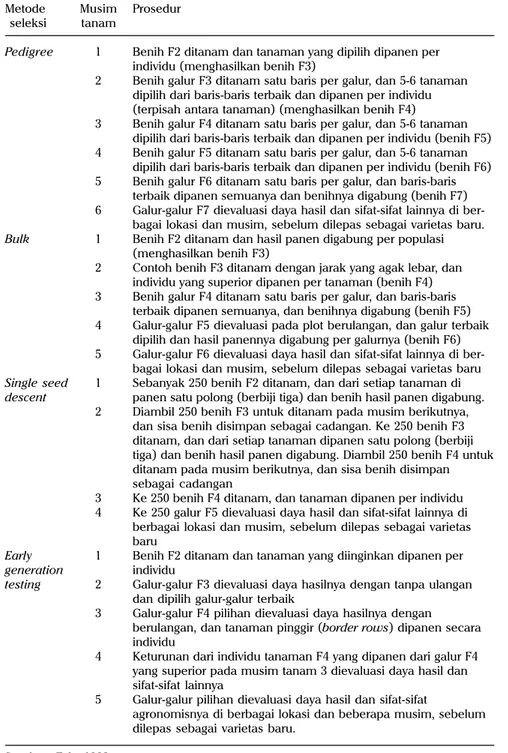

Metode dasar penggaluran (seleksi) dari populasi yang berasal dari persilangan adalah pedigree, bulk, single seed descent, early generation testing, dan seleksi massa (Fehr 1982). Prosedur masing-masing metode seleksi dapat dilihat pada Tabel 1. Metode seleksi yang dipilih sangat ditentukan oleh berapa lama waktu yang diinginkan pemulia untuk menghasilkan varietas baru. Waktu dan lingkungan pengujian yang tersedia akan mempengaruhi jumlah generasi penggaluran yang akan dilakukan. Tersedianya lingkungan pengujian yang sesuai dan dapat diulangi akan mempengaruhi metode seleksi yang akan digunakan. Metode pedigree dan seleksi massa tanpa rekombinasi hanya dapat digunakan di lingkungan dimana seleksi untuk karakter yang diinginkan dapat dilakukan. Metode

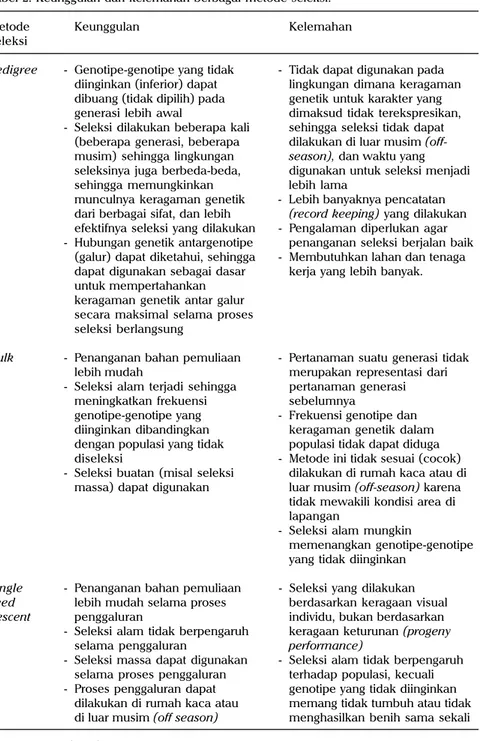

bulk kurang sesuai pada lingkungan di mana seleksi alam hanya lebih menguntungkan bagi genotipe-genotipe yang tidak diinginkan. Metode early generation testing harus dilakukan di lingkungan di mana karakter dapat diukur secara tepat. Metode single seed descent dapat digunakan pada berbagai kondisi lingkungan tanpa mengindahkan kesesuaiannya dengan seleksi buatan atau seleksi alam. Pemulia perlu menggunakan berbagai variasi metode penggaluran sesuai dengan kondisi lingkungan yang tersedia. Keunggulan dan kelemahan metode seleksi yang ada disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Prosedur berbagai metode penggaluran pada tanaman menyerbuk sendiri. Metode Musim Prosedur

seleksi tanam

Pedigree 1 Benih F2 ditanam dan tanaman yang dipilih dipanen per individu (menghasilkan benih F3)

2 Benih galur F3 ditanam satu baris per galur, dan 5-6 tanaman dipilih dari baris-baris terbaik dan dipanen per individu (terpisah antara tanaman) (menghasilkan benih F4)

3 Benih galur F4 ditanam satu baris per galur, dan 5-6 tanaman dipilih dari baris-baris terbaik dan dipanen per individu (benih F5) 4 Benih galur F5 ditanam satu baris per galur, dan 5-6 tanaman

dipilih dari baris-baris terbaik dan dipanen per individu (benih F6) 5 Benih galur F6 ditanam satu baris per galur, dan baris-baris

terbaik dipanen semuanya dan benihnya digabung (benih F7) 6 Galur-galur F7 dievaluasi daya hasil dan sifat-sifat lainnya di

ber-bagai lokasi dan musim, sebelum dilepas seber-bagai varietas baru.

Bulk 1 Benih F2 ditanam dan hasil panen digabung per populasi (menghasilkan benih F3)

2 Contoh benih F3 ditanam dengan jarak yang agak lebar, dan individu yang superior dipanen per tanaman (benih F4) 3 Benih galur F4 ditanam satu baris per galur, dan baris-baris

terbaik dipanen semuanya, dan benihnya digabung (benih F5) 4 Galur-galur F5 dievaluasi pada plot berulangan, dan galur terbaik

dipilih dan hasil panennya digabung per galurnya (benih F6) 5 Galur-galur F6 dievaluasi daya hasil dan sifat-sifat lainnya di

ber-bagai lokasi dan musim, sebelum dilepas seber-bagai varietas baru

Single seed 1 Sebanyak 250 benih F2 ditanam, dan dari setiap tanaman di

descent panen satu polong (berbiji tiga) dan benih hasil panen digabung. 2 Diambil 250 benih F3 untuk ditanam pada musim berikutnya,

dan sisa benih disimpan sebagai cadangan. Ke 250 benih F3 ditanam, dan dari setiap tanaman dipanen satu polong (berbiji tiga) dan benih hasil panen digabung. Diambil 250 benih F4 untuk ditanam pada musim berikutnya, dan sisa benih disimpan sebagai cadangan

3 Ke 250 benih F4 ditanam, dan tanaman dipanen per individu 4 Ke 250 galur F5 dievaluasi daya hasil dan sifat-sifat lainnya di

berbagai lokasi dan musim, sebelum dilepas sebagai varietas baru

Early 1 Benih F2 ditanam dan tanaman yang diinginkan dipanen per

generation individu

testing 2 Galur-galur F3 dievaluasi daya hasilnya dengan tanpa ulangan dan dipilih galur-galur terbaik

3 Galur-galur F4 pilihan dievaluasi daya hasilnya dengan berulangan, dan tanaman pinggir (border rows) dipanen secara individu

4 Keturunan dari individu tanaman F4 yang dipanen dari galur F4 yang superior pada musim tanam 3 dievaluasi daya hasil dan sifat-sifat lainnya

5 Galur-galur pilihan dievaluasi daya hasil dan sifat-sifat

agronomisnya di berbagai lokasi dan beberapa musim, sebelum dilepas sebagai varietas baru.

Tabel 2. Keunggulan dan kelemahan berbagai metode seleksi. Metode Keunggulan Kelemahan seleksi

Pedigree - Genotipe-genotipe yang tidak - Tidak dapat digunakan pada diinginkan (inferior) dapat lingkungan dimana keragaman dibuang (tidak dipilih) pada genetik untuk karakter yang generasi lebih awal dimaksud tidak terekspresikan, - Seleksi dilakukan beberapa kali sehingga seleksi tidak dapat

(beberapa generasi, beberapa dilakukan di luar musim

(off-musim) sehingga lingkungan season), dan waktu yang seleksinya juga berbeda-beda, digunakan untuk seleksi menjadi sehingga memungkinkan lebih lama

munculnya keragaman genetik - Lebih banyaknya pencatatan dari berbagai sifat, dan lebih (record keeping) yang dilakukan efektifnya seleksi yang dilakukan - Pengalaman diperlukan agar - Hubungan genetik antargenotipe penanganan seleksi berjalan baik

(galur) dapat diketahui, sehingga - Membutuhkan lahan dan tenaga dapat digunakan sebagai dasar kerja yang lebih banyak. untuk mempertahankan

keragaman genetik antar galur secara maksimal selama proses seleksi berlangsung

Bulk - Penanganan bahan pemuliaan - Pertanaman suatu generasi tidak lebih mudah merupakan representasi dari - Seleksi alam terjadi sehingga pertanaman generasi

meningkatkan frekuensi sebelumnya

genotipe-genotipe yang - Frekuensi genotipe dan diinginkan dibandingkan keragaman genetik dalam dengan populasi yang tidak populasi tidak dapat diduga diseleksi - Metode ini tidak sesuai (cocok) - Seleksi buatan (misal seleksi dilakukan di rumah kaca atau di

massa) dapat digunakan luar musim (off-season) karena tidak mewakili kondisi area di lapangan

- Seleksi alam mungkin

memenangkan genotipe-genotipe yang tidak diinginkan

Single - Penanganan bahan pemuliaan - Seleksi yang dilakukan

seed lebih mudah selama proses berdasarkan keragaan visual

descent penggaluran individu, bukan berdasarkan - Seleksi alam tidak berpengaruh keragaan keturunan (progeny

selama penggaluran performance)

- Seleksi massa dapat digunakan - Seleksi alam tidak berpengaruh selama proses penggaluran terhadap populasi, kecuali - Proses penggaluran dapat genotipe yang tidak diinginkan

dilakukan di rumah kaca atau memang tidak tumbuh atau tidak di luar musim (off season) menghasilkan benih sama sekali Sumber: Fehr (1983).

TEKNIK SELEKSI

Dalam program pemuliaan tanaman untuk ketahanan atau toleransi terhadap cekaman lingkungan (fisik), teknik seleksi dapat dibedakan ke dalam: (a) seleksi tidak langsung (indirect breeding), (b) seleksi langsung

(direct breeding), dan (c) seleksi pada lingkungan terkontrol (Lewis and Christiansen 1981).

Seleksi Tidak Langsung untuk Cekaman Lingkungan

Pemuliaan dengan seleksi tidak langsung biasanya dilakukan melalui uji multilokasi (regular field performance trials), di mana bahan-bahan pemuliaan tidak diuji langsung terhadap cekaman lingkungan yang dimaksud. Jika di wilayah kerja terdapat masalah cekaman lingkungan maka pengujian juga dilakukan di wilayah tersebut. Dalam pemuliaan tidak langsung, seleksi tidak dari awal direncanakan dan dilakukan terhadap cekaman lingkungan. Hasil yang diperoleh adalah varietas-varietas tahan/ toleran terhadap cekaman lingkungan tertentu. Lafever et al. (1977) melaporkan terdapat perbedaan yang nyata antara varietas gandum dan barley untuk sifat toleransi terhadap lahan masam yang mengandung aluminium tinggi. Foy et al. (1977 dalam Lewis and Christiansen 1981) menyimpulkan bahwa varietas-varietas yang diseleksi di Amerika Timur tanpa disengaja memiliki sifat yang lebih toleran terhadap aluminium, sedangkan varietas-varietas yang diseleksi di Indiana lebih peka terhadap aluminium, di mana di wilayah tersebut tidak terdapat masalah cekaman aluminium.

Seleksi Langsung untuk Cekaman Lingkungan

1. Seleksi langsung di wilayah cekaman lingkungan (Deliberate choice of field with stress environments)

Dengan metode ini, lokasi seleksi sengaja dipilih yang representatif untuk cekaman lingkungan. Kondisi lingkungan seragam (uniform). Suhu dan curah hujan merupakan faktor lingkungan yang sering berubah dari lokasi ke lokasi lain dan dari musim ke musim yang lain. Faktor tanah (soil problem)

tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, namun bervariasi cukup besar dari lokasi ke lokasi. Oleh karena itu, pemulia seringkali mengalami kesukaran untuk memperoleh contoh lingkungan yang representatif. Pemulia memilih lokasi yang memiliki tingkat cekaman lingkungan di mana antara genotipe tahan (toleran) dan peka (sensitive) dapat dibedakan (dipisahkan).

Teknik tersebut telah digunakan dalam program pemuliaan gandum di Brazil (da Silva 1976 dalam Lewis and Christiansen 1981). Lokasi yang dipilih adalah lahan masam dengan kandungan aluminium tinggi, sehingga tekanan seleksi yang terjadi nyata. Genotipe yang peka mengalami kematian, sedangkan yang toleran memberikan hasil yang baik.

2. Seleksi pada lingkungan terkontrol

Dengan teknik ini, seleksi dilakukan pada lingkungan terkontrol (homogen), terutama pada skrining dan seleksi tahap awal. Lingkungan seleksi dapat menggunakan media larutan (solution culture), media pot, atau growth chamber. Media/lingkungan seleksi betul-betul sesuai dengan tekanan seleksi yang diinginkan. Lafever et al. 1977 dalam Lewis and Christiansen 1981 menemukan bahwa panjang akar dapat digunakan sebagai kriteria seleksi terhadap galur-galur gandum pada media larutan yang mengandung aluminium, dan sifat ini berkorelasi dengan hasil galur-galur tersebut yang ditanam pada tanah dengan kandungan aluminium tinggi. Metode ini dapat pula digunakan untuk menyeleksi populasi-populasi bersegregasi.

Pengujian Galur (Pengujian Daya Hasil Pendahuluan, Lanjutan, dan Multilokasi)

Pengujian galur-galur homozigot (generasi lanjut) merupakan aspek penting dalam program perakitan varietas baru. Pemulia harus memutuskan apakah suatu galur memiliki sifat-sifat kuantitatif yang diinginkan pada berbagai kondisi lingkungan. Jumlah lokasi dan musim pengujian tidak dipengaruhi oleh metode penggaluran yang digunakan. Metode pedigree membutuhkan waktu, lahan, dan tenaga yang banyak selama penggaluran. Galur-galur yang dipilih dengan metode pedigree diharapkan sudah memiliki homozigositas yang tinggi untuk sifat-sifat yang berheritabilitas tinggi sebelum memasuki pengujian. Sedangkan galur-galur homozigot yang dipilih dengan menggunakan metode bulk, seleksi massa, dan single seed descent umumnya dievaluasi terlebih dahulu selama satu musim untuk sifat-sifat yang berheritabilitas tinggi seperti pada metode pedigree, dan kemudian galur-galur yang superior masuk ke dalam pengujian.

Dalam pengujian tahap awal (pengujian daya hasil pendahuluan) diutamakan 50-60 galur homozigot di lokasi yang terbatas (1-2 lokasi). Pada musim berikutnya, dalam pengujian daya hasil lanjutan, diuji 15-20 galur di 4-5 lokasi. Selanjutnya dalam uji multilokasi, diuji 8-10 galur di 10-12 lokasi selama dua musim tanam. Ukuran petak percobaan pada pengujian daya hasil pendahuluan lebih kecil (6-8 m2) dan pada pengujian daya hasil lanjutan

dan uji multilokasi lebih besar (10-15 m2). Rancangan percobaan dan analisis

Seleksi dan Korelasi Antarsifat Tanaman

Dalam perakitan varietas unggul perlu diketahui hubungan antarsifat tanaman. Apabila seleksi dilakukan pada suatu sifat, maka perlu diketahui pengaruhnya terhadap sifat lain (Burton 1983). Sebagai contoh, seleksi berulang selama lima siklus meningkatkan kandungan protein biji dari 42,8% menjadi 46,1%, tetapi kandungan minyak menurun dari 19,5% menjadi 17,5% (Brim and Burton 1979). Seleksi langsung terhadap hasil lebih efektif di-bandingkan dengan seleksi terhadap sifat-sifat agronomis yang berkorelasi dengan hasil (Byth et al. 1969; Johnson et al. 1955). Hasil biji berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, kerebahan, umur tanaman, dan periode pengisian polong.

Korelasi hasil dengan ukuran biji dan kandungan minyak pada umum-nya rendah dan korelasi hasil dengan kandungan protein adalah negatif (Byth et al. 1969).

Jamaluddin et al. (2001) melaporkan bahwa hasil biji berkorelasi positif dengan umur tanaman, bobot 100 biji, dan bobot berangkasan. Bobot berangkasan berkorelasi positif dengan umur tanaman, tinggi tanaman, dan bobot 100 biji. Bobot 100 biji berkorelasi positif dengan umur tanaman, tetapi berkorelasi negatif dengan jumlah buku dan kerebahan. Kerebahan berkorelasi positif dengan tinggi tanaman dan jumlah buku. Jumlah buku berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, dan tinggi tanaman berkorelasi positif dengan umur tanaman. Jamaluddin et al. (2001) juga menemukan bahwa hasil biji berkorelasi positif dengan umur tanaman, tinggi tanaman, jumlah buku, dan bobot berangkasan. Bobot berangkasan berkorelasi positif dengan umur tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah buku. Jumlah buku berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, dan tinggi tanaman berkorelasi positif dengan umur tanaman. Susanto et al. (2001) melaporkan pula bahwa hasil biji berkorelasi positif dengan bobot 100 biji dan bobot berangkasan, tetapi berkorelasi negatif dengan kerebahan dan tinggi tanaman. Bobot berangkasan berkorelasi positif dengan bobot 100 biji. Bobot 100 biji berkorelasi positif dengan umur tanaman, tetapi berkorelasi negatif dengan kerebahan. Kerebahan berkorelasi positif dengan tinggi tanaman dan jumlah buku. Jumlah buku berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, dan tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan umur tanaman.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kecenderungan kuat bahwa makin tinggi bobot berangkasan dan makin panjang umur tanaman serta makin tinggi bobot 100 biji, maka makin tinggi pula hasil tanaman.

Pelepasan Varietas

Galur-galur harapan yang telah melalui tahap pengujian daya hasil (pen-dahuluan, lanjutan, dan multilokasi) dan menunjukkan keragaan yang lebih superior dan lebih stabil serta memiliki sifat unggul lainnya dibandingkan dengan varietas pembanding dapat diusulkan untuk dilepas sebagai varietas baru. Risalah galur harapan yang meliputi asal, metode seleksi dan pengujian, dan hasil-hasil pengujian berbagai sifat, diajukan kepada Badan Benih Nasional (Tim Penilai dan Pelepas Varietas) yang akan menilai apakah galur harapan yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan. Penggunaan nama untuk varietas baru kedelai biasanya nama gunung, namun telah ada aturan baru, pemberian nama varietas yang harus diikuti, antara lain tidak boleh menggunakan nama-nama alam, termasuk gunung.

Perbanyakan dan Pemurnian Benih Penjenis

Apabila suatu varietas baru sudah dilepas harus tersedia contoh benihnya (benih penjenis, breeder seed) yang berasal dari pemulia varietas tersebut Benih penjenis disebut juga benih inti (basic/nucleus seed) yang digunakan untuk menghasilkan benih dasar (foundation seed). Benih dasar diperbanyak untuk menghasilkan benih pokok (stock seed) dan selanjutnya dari benih pokok dihasilkan benih sebar (extension seed). Benih dasar, benih pokok, dan benih sebar diperbanyak oleh bukan pemulia, tetapi oleh Balai Benih Induk, Balai Benih Umum, dan penangkar benih.

Penyiapan benih penjenis umumnya dimulai sebelum suatu galur diputuskan untuk dilepas, namun hal ini membutuhkan biaya dan tenaga yang cukup banyak. Apabila evaluasi galur dan penyiapan benih penjenis dapat dilakukan secara simultan, maka ketersediaan benih setelah varietas dilepas akan lebih cepat (hemat waktu). Pada saat varietas baru dilepas pada saat itu pula benih penjenis dalam jumlah yang cukup sudah tersedia, selanjutnya digunakan untuk memproduksi benih dasar. Sumber benih untuk menghasilkan benih penjenis dapat berasal dari hasil-hasil pengujian yang dijaga kemurniannya atau dari contoh benih galur yang sebelumnya sudah disimpan di ruang penyimpanan benih.

Prosedur perbanyakan dan pemurnian benih penjenis awal (initiation production of breeder seed) dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) seleksi massa, (2) keturunan satu generasi, dan (3) keturunan dua generasi (Fehr 1987).

Seleksi massa dimulai dengan menyeleksi contoh benih, di mana benih-benih yang off-type (tipe menyimpang) dibuang, dan benih-benih pilihan ditanam. Hasil panen dari tanaman yang benar (true variety) digabung untuk

memperoleh benih penjenis. Untuk memperoleh benih inti dipilih 200-300 tanaman yang benar dan hasil benihnya digabung sebagai benih inti.

Uji keturunan satu generasi dimulai dengan menyeleksi tanaman-tanaman yang seragam, dan setiap tanaman-tanaman dipanen secara terpisah. Hasil benih setiap tanaman diuji, dan yang menunjukkan karakter biji yang menyimpang dibuang. Benih dari setiap tanaman kemudian ditanam per baris, dan dilakukan uji tanaman. Barisan-barisan yang menunjukkan sifat-sifat yang sama dipanen secara bulk dan benih yang diperoleh merupakan benih penjenis, sedangkan benih dari tanaman dengan tipe yang menyimpang dibuang.

Uji keturunan dua generasi sama dengan uji satu generasi, tetapi hasil tanaman per baris dipisah dengan baris yang lain. Hasil benih setiap baris diuji karakter bijinya (tipe yang benar) masing-masing ditanam kembali secara terpisah. Kelompok keturunan (progeny) yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan deskripsi varietas dipanen secara bulk untuk memperoleh benih penjenis.

Jumlah musim tanam dan tenaga yang diperlukan untuk perbanyakan dan pemurnian benih penjenis dengan metode seleksi massa lebih sedikit, sedangkan uji keturunan satu generasi membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak, dan paling banyak adalah untuk metode uji dua generasi. Untuk kontinuitas suplai benih penjenis, perbanyakan perlu dilakukan setiap tahun. Cara yang ditempuh adalah: (a) sejumlah benih penjenis disimpan pada saat pelepasan varietas baru. Apabila benih yang disimpan berkurang, dilakukan kembali perbanyakan dan pemurnian sesuai dengan metode yang dipilih, (b) benih penjenis diproduksi setiap tahun melalui uji keturunan (progeny testing). Metode ini akan menghasilkan benih penjenis dengan tingkat kemurnian yang tinggi, namun membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, apalagi jumlah varietas yang ditangani banyak.

VARIETAS KEDELAI

Adaptif Lahan sawah

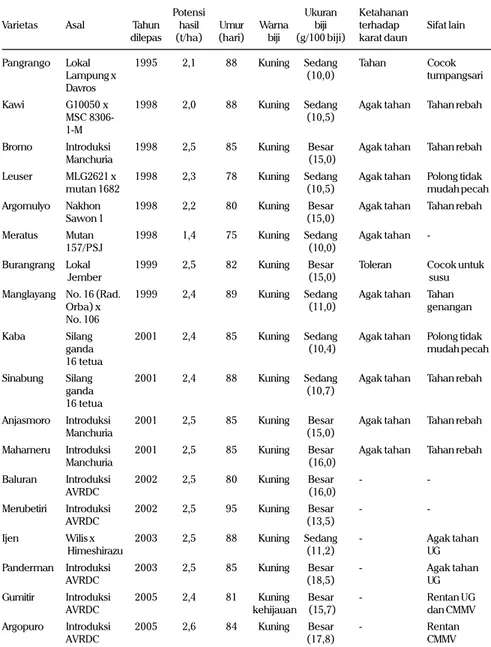

Dalam periode (1995–2005) telah dilepas sebanyak 18 varietas kedelai yang cocok dikembangkan pada lahan sawah (Tabel 3). Empat belas varietas di antaranya dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, tiga varietas (Malangyang, Baluran, dan Merubetiri) oleh Perguruan Tinggi (Univ. Padjadjaran dan Univ. Jember), dan satu varietas (Meratus) oleh BATAN. Varietas-varietas tersebut umumnya memiliki potensi hasil yang cukup tinggi (2,0-2,6 t/ha), kecuali varietas berumur genjah. Varietas yang sudah dilepas umumnya berumur

Tabel 3. Varietas kedelai adaptif lahan sawah yang sudah dilepas (1995-2005).

Potensi Ukuran Ketahanan

Varietas Asal Tahun hasil Umur Warna biji terhadap Sifat lain

dilepas (t/ha) (hari) biji (g/100 biji) karat daun

Pangrango Lokal 1995 2,1 88 Kuning Sedang Tahan Cocok

Lampung x (10,0) tumpangsari

Davros

Kawi G10050 x 1998 2,0 88 Kuning Sedang Agak tahan Tahan rebah

MSC 8306- (10,5)

1-M

Bromo Introduksi 1998 2,5 85 Kuning Besar Agak tahan Tahan rebah

Manchuria (15,0)

Leuser MLG2621 x 1998 2,3 78 Kuning Sedang Agak tahan Polong tidak

mutan 1682 (10,5) mudah pecah

Argomulyo Nakhon 1998 2,2 80 Kuning Besar Agak tahan Tahan rebah

Sawon 1 (15,0)

Meratus Mutan 1998 1,4 75 Kuning Sedang Agak tahan

-157/PSJ (10,0)

Burangrang Lokal 1999 2,5 82 Kuning Besar Toleran Cocok untuk

Jember (15,0) susu

Manglayang No. 16 (Rad. 1999 2,4 89 Kuning Sedang Agak tahan Tahan

Orba) x (11,0) genangan

No. 106

Kaba Silang 2001 2,4 85 Kuning Sedang Agak tahan Polong tidak

ganda (10,4) mudah pecah

16 tetua

Sinabung Silang 2001 2,4 88 Kuning Sedang Agak tahan Tahan rebah

ganda (10,7)

16 tetua

Anjasmoro Introduksi 2001 2,5 85 Kuning Besar Agak tahan Tahan rebah

Manchuria (15,0)

Mahameru Introduksi 2001 2,5 85 Kuning Besar Agak tahan Tahan rebah

Manchuria (16,0)

Baluran Introduksi 2002 2,5 80 Kuning Besar -

-AVRDC (16,0)

Merubetiri Introduksi 2002 2,5 95 Kuning Besar -

-AVRDC (13,5)

Ijen Wilis x 2003 2,5 88 Kuning Sedang - Agak tahan

Himeshirazu (11,2) UG

Panderman Introduksi 2003 2,5 85 Kuning Besar - Agak tahan

AVRDC (18,5) UG

Gumitir Introduksi 2005 2,4 81 Kuning Besar - Rentan UG

AVRDC kehijauan (15,7) dan CMMV

Argopuro Introduksi 2005 2,6 84 Kuning Besar - Rentan

AVRDC (17,8) CMMV

sedang dan empat varietas berumur genjah (< 80 hari). Semua varietas memiliki biji berwarna kuning, kecuali satu varietas (Gumitir) dengan biji berwarna kuning-kehijauan. Sebanyak 10 varietas memiliki biji berukuran besar dan delapan varietas berbiji sedang. Sebanyak 10 varietas agak tahan terhadap penyakit karat daun dan satu varietas (Pangrango) tergolong tahan. Varietas Pangrango cocok untuk pertanaman tumpangsari (dengan jagung). Varietas Ijen dan Panderman agak tahan terhadap ulat grayak. Beberapa varietas memiliki sifat tidak mudah rebah, antara lain Kawi, Bromo, Argomulyo, Sinabung, Anjasmoro, dan Mahameru. Varietas Leuser dan Kaba memiliki polong tidak mudah pecah.

Adaptif Lahan Kering Masam

Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan budi daya kedelai di lahan kering masam adalah relatif rendahnya tingkat kesuburan tanah (pH, kandungan hara makro, dan bahan organik rendah), cekaman kekeringan pada pertanaman akhir musim hujan (MH II), gangguan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Tidak semua kendala dapat diatasi melalui perakitan varietas. Perakitan varietas adaptif lahan kering masam lebih banyak diarah-kan untuk mendapatdiarah-kan varietas yang relatif toleran kemasaman tanah dan toleran kekeringan serta memiliki sifat-sifat agronomis yang baik (tanaman kokoh, tinggi, tidak mudah rebah, polong lebat dan tidak mudah pecah, ukuran biji sedang/besar). Hingga saat ini perakitan varietas unggul tahan hama utama belum banyak dilakukan karena berbagai keterbatasan. Perakitan varietas kedelai adaptif lahan kering masam di Balitkabi, malang menggunakan metode seleksi langsung (direct breeding) (Devine 1982). Evaluasi plasma nutfah untuk mengidentifikasi sumber-sumber gen (tetua-tetua) toleran lahan kering masam, penggaluran, dan seleksi (F2-F6) menggunakan metode pedigree dan bulk, serta pengujian galur (F7-F10) dilakukan pada lahan kering masam Lampung dan Sumatera Selatan, sedangkan pembentukan populasi (persilangan) dilakukan di Malang.

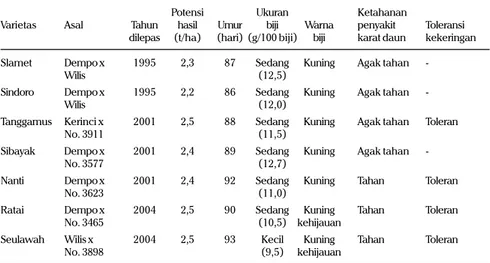

Program perakitan varietas kedelai dalam periode 1995-2005 telah meng-hasilkan tujuh varietas adaptif lahan kering masam, yaitu Slamet dan Sindoro (Sunarto 1996); Tanggamus, Sibayak, dan Nanti (Arsyad 2004); Ratai dan Seulawah (Arsyad 2005). Daya hasil varietas tersebut 2,2-2,5 t/ha pada lahan kering yang agak masam (pH 5,5 dan kejenuhan Al 30-35%) dengan curah hujan yang cukup. Varietas yang dilepas umumnya berumur sedang (86-93 hari). Enam varietas memiliki biji berukuran sedang dan satu varietas berbiji kecil. Lima varietas memiliki biji berwarna kuning dan dua varietas berbiji kuning agak kehijauan. Tiga varietas tahan terhadap penyakit karat daun dan empat varietas lainnya agak tahan. Empat varietas toleran kekeringan pada fase reproduktif (pengisian polong). Tahun pelepasan dan latar

belakang genetik (asal) dari varietas-varietas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Program perakitan varietas kedelai adaptif lahan kering masam. Ke depan, di samping berdaya hasil tinggi juga memiliki sifat agronomis yang diinginkan seperti umur lebih pendek (80-82 hari) dan ukuran biji lebih besar (13-14 g/100 biji). Umur yang lebih pendek diperlukan pada pertanaman MH II (Maret -Juni) agar tanaman tidak terlalu lama (terhindar, escape) mengalami kekeringan. Biji besar dan agak besar diperlukan untuk me-ningkatkan daya saing terhadap kedelai impor yang umumnya berbiji besar.

Adaptif Lahan Rawa (Pasang Surut)

Upaya perakitan varietas kedelai adaptif lahan rawa/pasang surut/ gambut belum banyak mendapat perhatian. Pengujian galur-galur kedelai yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Rawa telah menghasilkan dua varietas yang sesuai dikembangkan pada lahan rawa, yaitu varietas Lawit dan Menyapa yang dilepas pada tahun 2001. Kedua varietas tersebut berasal dari persilangan antara varietas Wilis dengan Lokal Lampung. Varietas Lawit dan menyapa dianjurkan untuk ditanam pada lahan pasang surut tipe B (terluapi oleh pasang besar) dan tipe C (tidak terluapi oleh pasang besar) dengan daya hasil rata-rata 2,0 t/ha. Varietas Lawit mempunyai biji berukuran sedang dan bunga berwarna ungu, sedangkan varietas Menyapa berbiji kecil dan bunganya berwarna putih (Tabel 5).

Tabel 4. Varietas kedelai adaptif lahan kering masam yang sudah dilepas (1995-2005).

Potensi Ukuran Ketahanan

Varietas Asal Tahun hasil Umur biji Warna penyakit Toleransi

dilepas (t/ha) (hari) (g/100 biji) biji karat daun kekeringan

Slamet Dempo x 1995 2,3 87 Sedang Kuning Agak tahan

-Wilis (12,5)

Sindoro Dempo x 1995 2,2 86 Sedang Kuning Agak tahan

-Wilis (12,0)

Tanggamus Kerinci x 2001 2,5 88 Sedang Kuning Agak tahan Toleran

No. 3911 (11,5)

Sibayak Dempo x 2001 2,4 89 Sedang Kuning Agak tahan

-No. 3577 (12,7)

Nanti Dempo x 2001 2,4 92 Sedang Kuning Tahan Toleran

No. 3623 (11,0)

Ratai Dempo x 2004 2,5 90 Sedang Kuning Tahan Toleran

No. 3465 (10,5) kehijauan

Seulawah Wilis x 2004 2,5 93 Kecil Kuning Tahan Toleran

Varietas kedelai lainnya yang dilaporkan beradaptasi cukup baik pada lahan pasang surut adalah Rinjani, Galunggung, Merbabu, Kerinci, Tampomas, Tanggamus, dan Slamet dengan daya hasil 1,5-2,4 t/ha (Alihamsyah et al. 2003).

PENUTUP

Perakitan varietas kedelai untuk lahan sawah dalam 10 periode 1995-2005 telah menghasilkan 18 varietas dengan daya hasil tinggi (2,5-3,0 t/ha), umur sedang (82–86 hari), dan genjah (76-80 hari), sifat agronomis cukup baik (tanaman tidak mudah rebah, polong tidak mudah pecah), biji berukuran sedang dan besar, dan umumnya dengan biji berwarna kuning. Varietas yang sudah dilepas agak tahan terhadap penyakit karat daun dan belum ada yang tahan terhadap hama utama (hama daun dan hama polong). Hingga saat ini telah dilepas tujuh varietas kedelai untuk lahan kering masam dengan potensi hasil cukup tinggi (2,2-2,5 t/ha), umur sedang (86-93 hari), ukuran biji sedang dan berwarna kuning, agak tahan dan tahan penyakit karat daun, dan toleran kekeringan. Untuk lahan rawa/pasang surut telah dihasilkan dua varietas unggul dengan potensi hasil cukup tinggi, umur sedang, dan ukuran biji sedang dan kecil.

Dalam upaya pengembangan kedelai pada wilayah/agroekologi yang belum tersedia informasi tentang varietas yang sesuai, dianjurkan melakukan uji adaptasi varietas-varietas yang sudah dilepas selama 2-3 musim.

DAFTAR PUSTAKA

Adil, W. H., Hermanto, D. Sadikin, dan E. Hikmat. 2002. Deskripsi varietas unggul padi dan palawija 2001-2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Alihamsyah, T., M. Sarwani, A. Jumberi, I. Ar-Riza, I. Noor, dan H. Sutikno. 2003. Lahan pasang surut: pendukung ketahanan pangan dan

Tabel 5. Varietas kedelai adaptif lahan rawa yang sudah dilepas (1995-2005).

Potensi Ukuran

Varietas Asal Tahun hasil Umur biji Warna Adaptasi

dilepas (t/ha) (hari) (g/100 biji) biji

Lawit Wilis x Lokal 2001 1,9 84 10,5 Kuning Adaptif lahan

Lampung (sedang) rawa tipe B & C

Menyapa Wilis x Lokal 2001 2,0 85 9,1 Kuning Adaptif lahan

sumber pertumbuhan agribisnis. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Banjarbaru. 54 p.

Arsyad, D.M. 2001. The prospect of soybean breeding in Indonesia. p. 82-87.

In: Roesmiyanto et al. (Eds.). Forum on soybean seed production in East Java. JICA-Directorat General of Food Crop Production and Development. 105 p.

Arsyad, D.M. 2004. Pembentukan varietas kedelai adaptif lahan kering masam. Buletin Palawija No. 7:9-15. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Malang

Arsyad, D.M. 2005. Pembentukan varietas unggul kedelai toleran lahan masam. p. 1-22. Dalam: Hermanto dan Sunihardi (Eds.). Risalah Seminar 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Arsyad, D.M., A. Tanjung, I. Nasution, dan Asadi. 1996. Pembentukan varietas unggul kedelai toleran lahan kering masam: Keragaman genetik dan pemilihan tetua. p. 87-92. Dalam: Sumarno et al. (Eds.). Pros. Simp. Pemuliaan Tanaman IV. PERIPI Jawa Timur.

Asadi, H. Sawahata, M. Nakano, M. Roechan, Jumanto, N. Dewi, and D. M. Arsyad. 1999. Soybean breeding for resistance to SSV and CMMV diseases. p. 23-33. In: Sumarno et al. (Eds.). Soybean breeding for virus resistance and rhizobium utilization. The Aftercare Technical Cooperation for the Strenghthening of Pioneering Research for Palawija Crop Production Project in Indonesia. 51 p.

Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang (Balittan Malang). 1990. Germplasm catalogue: soybean. Makalah Balittan Malang No. 90-112

Brim, C. A. 1983. Quantitative genetics and breeding, p. 155-186. In: J. R. Wilcox (Ed.). Soybean: improvement, production, and uses. Second Edition, ASA, Wisconsin, No. 16.

Brim, C. A. and J. W. Burton. 1979. Recurrent selection in soybeans. II. Selection for increased percent protein in seEds. Crop Sci. 19:494-498.

Burton, J. W. 1981. Meeting human need through plant breeding: Past progress and prospect for the future. p. 433-491. In: K. J. Frey (Ed.). Plant breeding II. Iowa State Univ. Ames.

Burton, J. W. 1983. Quantitative genetics: Results relevant to soybean breeding, p. 211-248. In: J. R. Wilcox (Ed.). Soybean: improvement, production, and uses. Second Edition, ASA, Wisconsin, No. 16.

Byth, D. E., B. E. Caldwell, and C. R. Weber. 1969. Specific and non-specific index selection in soybean, Glycine max L. (Merrill). Crop Sci. 9:702-705.

Devine, T. E. 1982. Genetic fitting of crops to problem soil, p. 143-173. In: M. N. Christiansen and C. F. Lewis (Eds.). Breeding plants for less favorable environments. John Wiley & Sons, New York.

Fehr, W. R. 1983. Applied plant breeding. Dept of Agronomy. Iowa State Univ. Ames, IA 50011, USA.

Fehr, W. R. 1987. Breeding methods for cultivar development, p. 249-294. In:

J. R. Wilcox (Ed.). Soybean: improvement, production, and uses. Second Edition, ASA, Wisconsin, No. 16 in series.

Hartwig, E. E. 1973. Varietal development. p. 187-210. In: B. E. Caldwell (Ed.). Soybean: improvement, production and uses. ASA Wisconsin. Igita, K., M.M. Adie, Suharsono, dan Tridjaka. 1996. Brief report: Development

of laboratoriumscreening method for resistant soybean to Spodoptera litura. RILET, Malang 11 p.

Jamaluddin, M., Soekoreno, T. Sanbuichi, N. Sekiya, T. Tsuruuchi, D.M.Arsyad, and M. Adie. 2001. Purified seeds “Wilis 2000”, p.1-6. In: Roesmiyanto

et al. (Eds.). Forum on soybean seed production in East Java. JICA-Directorat Gen. of Food Crop Production and development.

Jensen, N. F. 1983. Crop breeding as a design science. p. 21-30. In: D. R. Wood (Ed.). Crop breeding. ASA-CSSA, Wisconsin.

Johnson, H. W., H. F. Robinson, and R. E. Comstock. 1955. Genotypic and phenotypic correlation in soybean and their implications in selection. Agron. J. 47:477-483.

Lewis, C. F. and M. N. Christiansen. 1981. Breeding plant for stress environments. p. 151-178. In: M. N. Christiansen and C. F. Lewis (Eds.). Breeding plants for less favorable environments. John Wiley & Sons, New York.

Nugrahaeni, N., Suharsono, E. Wahyuni and H. Toxopeus. 1990. Identification of resistance in soybean to pod sucking insect (stinkbug). MARIF-ATA 272. Internal technical report CGI 32 (unpublished).

Suharsono. 1993. Hasil uji lanjutan galur-galur kedelai terhadap hama pengisap polong, p. 68-71. Dalam: A. Kasno et al. (Eds.). Risalah Seminar Hasil Penelitian Tanaman Pangan Tahun 1992. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang. 348 p.

Sumarno and W. R. Fehr. 1982. Response to recurrent selection for yield in soybeans. Crops Sci. 22:295-299.

Sumarno. 1996. Soybean variety development in Indonesia. p. 207-214. In:

H. van Amstel et al. (Eds.). Integrating seed system for annual food crops. Proceeding Workshop in Malang, 24-27 October 1995. CGPRT No. 32.

Sunarto. 1996. Slamet dan Sindoro, kedelai toleran tanah masam dan berdaya hasil tinggi. p. 33-47. Dalam: Sunarto (Ed.). Prosiding Seminar Nasional Kedelai. Univ. Jend. Sudirman. Purwokerto.

Sunihardi, Yunastri, dan S. Kurniasih. 1999. Deskripsi varietas unggul padi dan palawija 1993-1998. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor

Sunihardi dan Hermanto. 2000. Deskripsi varietas unggul padi dan palawija 1999-2000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Sunihardi, Hermanto, D. Sadikin, dan E. Hikmat. 2004. Deskripsi varietas unggul padi dan palawija 2002-2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Susanto, M. Jamaluddin, T. Sanbuichi, N. Sekiya, D. M. Arsyad, and M. Adie. 2001. Large seed and high quality promising lines selected from Mansuria as candidates of new varieties p. 7-16. In: Roesmiyanto et al. (Eds.). Forum on soybean seed production in East Java. JICA-Directorat Gen. of Food Crop Production and development.

Lampiran 1. Sumber gen (genotipe) beberapa sifat-sifat agronomik unggul pada kedelai. Sifat Jumlah Genotipe N

genotipe Potensi hasil 7 2508, 2531, 2586, 2594 2599, 2778, 2808 498 (>20 g/tanaman) Jumlah polong 14 2503, 2505, 2517, 2522, 2528, 2531, 2563, 498 per tanaman 2576, 2579, 2580, 2681, 2876, 2889, 2890 (>170 polong)

Jumlah biji per 10 2698, 2778, 2804, 2805, 2806,2808, 2809, 498 tanaman (330 biji) 2829, 2835, 2836

Jumlah cabang per 16 2778, 2805, 2811, 2813, 2815, 2817, 2826, 498 tanaman (>12 cabang) 2827, 2830, 2831, 2833, 2835, 2837, 2838,

2842, 2890

Tinggi tanaman 10 2521, 2528, 2542, 2546, 2574, 2576, 2579, 498 (90 cm) 2580, 2581, 2585

Sumber: Balittan Malang (1990), N= Jumlah genotipe yang diuji

Lampiran 2. Sumber gen (genotipe) kedelai dengan beberapa sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit.

Ketahanan terhadap Jumlah Genotipe N hama dan penyakit genotipe

Ketahanan sedang (moderate) 8 2512, 2535, 2662, 2684, 2769, 2783, 233 terhadap lalat kacang 2791, 2794

(O. Phaseoli)1

Ketahanan sedang (moderate) 12 2544, 2546, 2548, 2581, 2620, 2639, 223 terhadap penggerek 2747, 2748, 2653, 2654, 2655, 2684 polong (Etiella sp.)1

Tahan terhadap pengisap 4 2548, 2594, 2677, 2884 372 polong (R. Linearis)2

Tahan terhadap pengisap 3 2555, 2616, 2695 71 polong (R. linearis)3

Tahan terhadap pemakan 4 IAC 80, IAC 100, Sodendaizu, 8 daun (Spodoptera sp.)4 Himeshirazu

Tahan terhadap penggerek 3 2812, 2838, LB 80 148 polong (Etiella sp.)5

Ketahanan sedang (moderate) 5 2584, 2609, 2617, 2636, 2690 36 terhadap karat daun (P. pachyrhizi)1

Tahan terhadap virus kerdil 5 MLG 2521, B 3570, Taichung, 1000 kedelai (SSV) 6 Engopa 305, UFP-10-1

Sumber: 1Balittan Malang (1990), 2Nugrahaeni et al. (1990), 3Suharsono (1993), 4Igita et al. (1997), 5Igita et al. (1997), 6Asadi et al. (1999).

Lampiran 3. Sumber gen (genotipe) kedelai tahan penyakit dan hama. Tahan terhadap penyakit dan hama Genotipe

Bacterial pustule (Xanthomonas sp.) CNS, FC 31.592, PI 219.656

Bacterial blight (Phythophthora sp.) CNS, FC 31.592, PI 219.656, Norchief, Harosoy, PI 84946-2

Brown stem rot (C. Gregatum) Arksoy, CNS, Illini, Mukden

Phythophthora rot (P. megasperma) CNS, Dorman, Hood, Kanrich, Kent, Kim, Lee, Ogden, Roanoke

Frog eye spot PI 166.140, PI171.443, PI 174.885, PI 189.930, PI 200.527, PI 201.422, Kanrich Downy mildew (P. manshuria) Peking, PI 907763, PI 309.322, PI 84751 Cyst nematode (H. glycines) Laredo, Palmetto, FC 33243

Root-knot nematode (M. incognitaacrita) Ogden, Hood, PI 90251, PI 92743, PI 95780, PI 96089, PI 96983, PI 148.260, PI 157.314, PI 170.893, PI 200.530

Soybean mosaic viruses Bragg, CNS 4, Dare, Hardee, Hill, Lee Cowpea chlorotic mottle virus Pickett, Semmes

Mexican bean bettle (E. varivastes) PI 171.451, PI 227.687, PI 229.358

Rust (P. pachyrhizi) PI 200.492 (Komata), PI 230.970, PI 463.312 (Ankur)

Sumber: Hartwig (1973), Fehr (1983)

Lampiran 4. Sumber gen (genotipe) kedelai toleran cekaman abiotik.

Toleran/tahan cekaman abiotik Genotipe N Toleran terhadap genangan selama 2542, 2567, 2571, 2645 216

enam minggu pertama1

Toleran kekeringan2 3628, 3639, 3731 120

Toleran lahan masam3 3465, 3577, 3578, 3623, 3665, 3898, 380

3911,4126

Toleran naungan (33%)4 3354, 4146 28

Sumber: 1Balittan Malang (1990), 2Asadi (1996), 3Arsyad et al. (1996), 4Asadi dan Arsyad (1991), N= jumlah genotipe yang diuji