Representasi Politik dan Representasi Politik Perempuan: Perspektif Teoritis

Kemunculan konsep: pengaruh demokrasi liberal, gerakan feminisme dan GAD (Gender and Development)

Ide representasi politik muncul seiring dengan diintrodusirnya konsep dan praktek demokrasi (liberal) di berbagai negara. Representasi politik menempatkan individu-individu di dalam sebuah lembaga yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka (Sherlock, 2006, hal. 25), baik melalui kendaraan partai maupun non-partai. Asumsinya, representasi politik adalah untuk memberikan benefit bagi mereka yang diwakili melalui kebijakan publik yang dihasilkan dalam proses-proses pemerintahan (governance).

Namun demikian, beberapa aktivis perempuan – khususnya kaum feminis- menilai pengenalan konsep representasi pada dasarnya gagal menjadi penopang utama demokrasi. Sebagaimana Pateman (dalam Rai, 2000, hal. 2), praktek demokrasi liberal, dimana salah satu atribut utamanya adalah lembaga perwakilan, mengingkari esensi demokrasi itu sendiri – diantaranya egalitarianisme - karena hanya memberikan privilege kepada kaum laki-laki – untuk duduk menjadi wakil rakyat. Praktek demokrasi liberal jelas dinilai bias gender – berpihak hanya pada satu lawan jenis, yaitu kaum laki-laki, tetapi menegasi hak dan akses representasi kaum perempuan.

perempuan. Tuntutan terhadap representasi politik perempuan pun menjadi tak terhindarkan.

Tuntutan tersebut meningkat seiring dengan semakin masifnya agenda penegakan demokrasi. Seperti diungkapkan oleh Jones (2006: 10), gelombang ketiga demokratisasi yang membawa negara-negara di dunia ketiga—termasuk Indonesia—dari otoritarianisme ke transisi demokrasi dan—beberapa negara lainnya—pada konsolidasi demokrasi, secara langsung maupun tidak langsung telah turut berkontribusi pada kemajuan gerakan serta hak-hak dan kebebasan berpolitik perempuan. Tak ayal, reformasi politik di berbagai negara kemudian menjadi momen terbaik untuk mempromosikan keterwakilan politik perempuan, dan kuota adalah bentuk perwujudan kebijakan paling penting yang menjadi jembatan bagi tujuan peningkatan kursi perempuan di lembaga perwakilan rakyat. Bersamaan dengan bergulirnya gerakan demokrasi liberal dan reformasi di Dunia Ketiga kaum feminis pun berusaha memasukkan ide-ide kesetaraan hak representasi politik perempuan sebagai salah satu agenda perubahan politik.

Reaksi senada juga bergulir dari para pendukung gerakan GAD (Gender and Development). Gerakan GAD yang menyatakan bahwa kesetaraan gender bukan hanya dalam hal pembangunan ekonomi – sebagaimana WID, tetapi juga politik dan sosial, dimana didalamnya tercakup kesetaraan ras, kelas, dan identitas, mesti dimanifestasikan kedalam sebuah kebijakan. Promosi bagi representasi politik perempuan adalah pilihan paling mungkin untuk meningkatkan kesetaraan tersebut.

Maka, sebagaimana Moghadam dan Senftofa (2005: 399), lahirlah wacana kebijakan kuota perempuan sebagai salah satu cara strategis untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan, sekaligus mendorong kaum perempuan supaya lebih aktif di dunia politik dan arena publik lainnya.

Pentingnya representasi politik perempuan berawal dari sebuah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, baik sebagai subyek maupun obyek kebijakan. Artinya, laki-laki dan perempuan mesti sama-sama setara dalam hal akses – partisipasi politik mungkin diwujud-kan dalam bentuk suffrage atau hak pilih (Cornwall, 2008, hal. 27), turut serta dalam proses – menjadi agensi, salah satunya adalah dengan masuk di lembaga representatif, serta menikmati hasil kebijakan – yaitu menikmati distribusi sumber daya ekonomi dan sosial (Kabeer, 1999: 436-438).

Dengan demikian, apa yang dimaksud sebagai kesetaraan bukan semata-mata hanya didorong oleh pandangan bahwa laki-laki dan perem-puan memiliki hak yang sama, sebagaimana diyakini oleh aktivis human rights, yang sering menggunakan perspektif hak (right-based approach) sebagai basis pemikiran mereka. Akan tetapi pemikiran ini secara lebih substantif juga didasari oleh argumentasi bahwa setiap kebijakan publik, program pembangunan, maupun implementasi pelayanan publik memiliki implikasi gender. ‘Memiliki implikasi gender’ dalam artian, ia akan diter-ima dan dipahami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, sekaligus ia akan memiliki dampak yang berbeda bagi kehidupan laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan hal ini, penegasan representasi politik perempuan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan telah secara cukup dikerangkai oleh perspektif gender. Dalam arti, kebijakan tersebut telah dibangun atas kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk diakomodasi, tetapi karena mereka juga cenderung berbeda, maka diperlukan perlakuan-perlakuan yang berbeda pula.1 Namun demikian, karena pada umumnya penegasian itu lebih

ser-ing dialami oleh kaum perempuan, maka perlu dipastikan bahwa

kebu-1 Seringkali kebutuhan dan problem spesifik kaum laki-laki dilihat sebagai kebutuhan dan problem

tuhan-kebutuhan spesifik kaum perempuan telah diidentifikasi, dipertim-bangkan dan terlebih penting lagi diakomodasi dalam penyusunan pro-gram dan kebijakan.

Oleh karena setiap keputusan memiliki implikasi gender, penginte-grasian perspektif setara gender menjadi tidak terhindarkan. Ia tidak hanya untuk mendorong keterlibatan perempuan, tetapi juga untuk mendesain kebijakan/program yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, dalam kerangka pemberdayaan. Untuk kepentingan inilah representasi politik perempuan menjadi sangat penting, dan kebijakan kuota merupakan bagian terpenting bagi upaya perwujudan keterwakilan perempuan tersebut.

Perdebatan konseptual

Namun demikian, terdapat ketidaksepakatan tentang apakah representasi politik perempuan yang didukung dengan kebijakan kuota memang benar-benar merupakan jembatan bagi lahirnya kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan. Setidaknya, terdapat dua kubu yang pandangannya saling bertentangan terhadap representasi politik perempuan.

formalis sebagai penganut “the politics of presence” karena mementingkan “kehadiran” perempuan dalam lembaga perempuan.

Kedua, mereka yang menekankan bahwa representasi perempuan memang penting, akan tetapi, yang lebih penting dari ini adalah memastikan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan sudah terakomodasi. Jadi, meskipun toh yang duduk dalam lembaga perwakilan adalah kaum laki-laki, akan tetapi, selama kebutuhan spesifik kaum perempuan telah terpenuhi, tentu kuota bukanlah hal terpenting dan representasi perempuan bukanlah hal yang besar. Lagipula, tidak ada jaminan bahwa perempuan duduk di lembaga perwkilan akan memperjuangkan kepentingan kaumnya karena tidak sedikit juga kaum perempuan yang memiliki perspektif patriarkhis. “The politics of idea” adalah yang disebut Bacchi (2006) sebagai yang dianut oleh kalangan ini dikarenakan pandangan kalangan ini yang lebih mementingkan ide kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan daripada kehadiran formal sosok perempuan dalam lembaga perwakilan.

Penolakan lain datang dari mereka yang menilai bahwa kuota justru merendahkan martabat kaum perempuan, mempertanyakan mengapa mesti “dikasihani” untuk dapat duduk di kursi lembaga perwakilan rakyat. Seharusnya perempuan mampu membuktikan bahwa mereka mampu. Mereka adalah kalangan eksistensialis yang meyakini bahwa seharusnya perempuan sama dengan laki-laki, berdiri sendiri berkompetisi memperebutkan karir politik. Juga mereka yang menyatakan bahwa kuota mencederai keadilan terhadap kaum laki-laki. Kuota, yang memberikan keistimewaan dan kemudahan kepada kaum perempuan untuk duduk dalam lembaga perwakilan, menyebabkan ketidak adilan terhadap kaum laki-laki yang mesti berjuang untuk mendapatkan prestasi politiknya. 2

Telaah Regulasi Representasi Politik Perempuan

2 Termasuk mereka yang menyatakan, kalau ingin setara kenapa hanya mengajukan angka 30, kenapa

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, tuntutan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan terus menggema, juga dukungan terhadap kebijakan kuota. Ini juga yang terjadi di Indonesia.

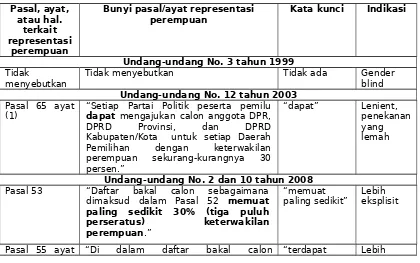

Pandangan bahwa kuota perempuan diperlukan telah muncul sejak awal era reformasi. Namun peraturan pemilu saat itu, yang termaktub dalam Undang-undang No. 3 tahun 1999, sama sekali belum menyentuh kebijakan kuota. Kebijakan baru hadir dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003. Di dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

“Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Kebijakan yang lebih eksplisit terdapat dalam Undang-undang pemilu dan parlemen terakhir, yaitu UU No. 2 dan 10 tahun 2008, dimana kuota 30 persen lebih tegas dinyatakan. Dalam pasal 53 Undang-undang No. 10 tahun 2008 disebutkan:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Pasal ini diperkuat lagi dengan pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 2 ayat (2) mengenai pembentukan partai politik yang menyatakan bahwa:

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Peraturan dalam pasal ini dipertegas dengan ayat 5 pasal yang sama tentang kepengurusan partai politik yang menyatakan bahwa:

“Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana di-maksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Juga pasal 20 Undang-undang No. 2 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

“Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keter-wakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik mas-ing-masing.”

Dalam hal penjaminan pelaksanaan kebijakan kuota perempuan, Undang-undang No. 10 tahun 2008 memuat peraturan mengenai sanksi atas ketidak mampuan partai memenuhi kebijakan kuota. Pasal 58 ayat (2) dan pasal 61 ayat (6) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.” (pasal 58 ayat 2)

calon sementara partai politik masingmasing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.” (pasal 61 ayat 6)

Meski dinilai lebih eksplisit, namun sejauh mana Undang-undang ini efektif bagi peningkatan representasi perempuan tidak dapat dilacak. Hal ini dikarenakan, belum juga Undang-undang ini diimplementasikan, telah lahir putusan MK No. 22-24/PUU –VI/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang menetapkan suara terbanyak sebagai mekanisme untuk menentukan pemenang pemilihan umum legislatif. Kelahiran Putusan MK ini mementahkan peraturan pemilu sebelumnya, termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai kuota perempuan. Meskipun MK menyatakan bahwa affirmative action tidak melanggar konstitusi (Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, hal. 96-99), tetapi keputusan suara terbanyak (hal. 104) menyiratkan bahwa kebijakan kuota 30 persen tidak dapat diterapkan.

Secara lebih ringkas kebijakan kuota dan representasi politik perempuan dapat diperas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan telaah berbagai peraturan terkait kebijakan kuota/representasi politik perempuan

menyebutkan Tidak menyebutkan Tidak ada Genderblind

Undang-undang No. 12 tahun 2003

Pasal 65 ayat

(1) “Setiap Partai Politik peserta pemiludapat mengajukan calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah

Pemilihan dengan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

“dapat” Lenient,

penekanan yang lemah

Undang-undang No. 2 dan 10 tahun 2008

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota memberikan

persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai

Hal 104 “…Dengan sistem proporsional terbuka,

rakyat secara bebas memilih dan menen-tukan calon anggota legislatif yang dip-ilih, maka akan lebih sederhana dan mu-dah ditentukan siapa yang berhak

ter-Ringkasan ini mungkin masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi, setidaknya yang bisa disimpulkan dari berbagai peraturan pemilu dan partai politik, bahwa dari perjalanan dan perkembangan sejauh ini Indonesia belum pernah secara serius memberikan penekanan yang kuat bagi perluasan representasi politik perempuan.

Analisis regulasi: kerangka teoritis regulasi, asumsi tentang relasi gender, serta kepekaan terhadap konteks

Perspektif teoritis yang mendasari regulasi tentang representasi politik perempuan

memang cukup kental mempengaruhi lahirnya kebijakan kuota. Memang tidak banyak yang dapat dikatakan terhadap dua Undang-undang pemilu pertama paska reformasi (UU No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003) karena minimnya sentuhan terhadap persoalan keterwakilan. Namun, nilai-nilai femimisme itu dapat diraba lebih jelas dalam Undang-undang parpol dan pemilu terakhir (UU No. 10 tahun 2008).

Pasal-pasal kuota yang tersurat di dalam UU No. 10 tahun 2008 yang kemudian diikuti kelahiran amar Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008), adalah pasal-pasal yang kental dengan pandangan politik kaum feminis terhadap problem keterwakilan politik kaum perempuan.

Sinyal terkuat pertama yang menandakan adanya pengaruh feminis liberal dalam kebijakan kuota terbaru di Indonesia terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2008, Bab 5, Pasal 11 Ayat 1 huruf e tentang tujuan dan fungsi partai. Pasal ini, tidak seperti pasal-pasal mengenai partai politik sebelumnya, menegaskan adanya penekanan kesetaraan dan keadilan gender di dalam proses rekrutmen politik yang demokratis. Pasal tersebut berbunyi:

“Partai Politik berfungsi sebagai sarana: ... e). rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender.”

Sebagaimana kaum feminis, pasal tersebut menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, dan oleh karena mereka harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarir dalam ranah publik, termasuk dalam ranah politik. Kuota adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan tersebut mengingat selama ini kaum perempuan telah jauh tertinggal di berbagai bidang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kuota, demikian Dahlerup dan Freidenvall (2005: 30) menegaskan, dapat menjadi jalan pintas (fast track) bagi perempuan guna meningkatkan keterwakilan politik mereka.

pandangan kaum feminis yang mengakui bahwa hak pilih dalam pemilu tidaklah cukup untuk memastikan kepentingan kaum perempuan terakomodasi. Mesti terdapat supproting system berupa perluasan akses kaum perempuan terhadap partai politik serta perluasan representasi politik perempuan di parlemen. Hal ini senada dengan Sinha (2006: 11) yang menganalisis kebijakan kuota di India yang menyatakan bahwa kuota adalah upaya penyetaraan laki-laki dan perempuan lebih jauh setelah pemberian hak (pilih) yang sama dalam pemilu.

Disamping perspektif feminisme, kebijakan kuota juga dipengaruhi secara kuat oleh pendekatan Gender and Development (GAD). Perspektif GAD yang memberikan penekanan kuat terhadap kesetaraan bagi semua (Guldvik, 2003: 2-11), juga terdapat dalam UU No. 10 terutama di bagian penjelasan umum paragraf 3 dan 9. Penjelasan Umum Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk memperkuat lembaga perwakilan politik (paragraf 9) dibutuhkan penyelenggaraan pemilu yang menjamin kesempatan yang sama dalam partisipasi politik bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi etnis, agama, ras, gender, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial (paragraf 3).

Unsur pemberdayaan perempuan yang terdapat dalam UU No. 2/2008, juga secara jelas menggambarkan pengaruh dari pendekatan GAD. Sebagaimana para ahli GAD, pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan dengan cara menghubungkan demokrasi dengan upaya meningkatkan kesetaraan perempuan adalah salah satu elemen gender reform, khususnya di negara-negara yang masih dalam proses pembangunan demokrasi (liberal) (Jones, 2006: 10).

perempuan. Peneguhan terhadap gender reform maupun pendidikan politik yang peduli gender, sebagaimana ditegaskan Pasal 31 dan paragraf 6 dari penjelasan umum UU No. 2/2008, senada dengan teori pemberdayaan dari GAD.

Pemberdayaan gender (gender empowerment), bagi Mawaya (1999: 1) dan Kabeer (1999: 435), menegaskan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menggunakan kemampuannya dalam mengenali masalah-masalah sosial, termasuk juga kemampuan untuk mengambil tindakan dan pilihan strategis bagi kehidupan mereka.

Namun, lahirnya putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang suara terbanyak, meski berkali-kali lembaga ini menyatakan affirmative action sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan konstitusi, menyiratkan bahwa kebijakan lembaga ini cenderung lebih netral terhadap perspektif gender. Dalam arti, lembaga ini menarik kembali ke belakang progres kesetaraan gender yang terdapat dalam UU No. 2 dan 10 tahun 2008 ke dalam lingkaran ketidak-berpihakan kebijakan terhadap problem-problem dan kebutuhan spesifik gender.

Asumsi tentang relasi gender yang mendasari regulasi

Pelacakan terhadap asumsi tentang relasi gender yang mendasari regulasi bermanfaat untuk melihat bagaimana regulasi tersebut melihat hubungan gender antara laki-laki dan perempuan, posisi regulasi dihadapkan pada problem-problem ketimpangan dan ketidakadilan gender, serta tipikal kebijakan dari perspektif gender. Pemahaman terhadap asumsi tentang relasi gender di dalam sebuah peraturan mempermudah kita memetakan kebijakan tersebut: apakah termasuk ke dalam yang gender blind, gender neutral, atau gender aware. 3

3 Gender blind berarti kebijakan tidak mengenali perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan

Absennya aturan yang menyentuh representasi perempuan dan kebijakan kuota dalam Undang-undang No. 3 tahun 1999 menyiratkan kepada kita bahwa sampai pada lahirnya Undang-undang ini, pemerintah – policy makers – masih belum mengakui bahwa terdapat problem relasi gender di masyarakat. Terkait dengan ini berbagai penilaian pun tak dapat dihindari: bahwa ketimpangan dan ketidak adilan gender belum dianggap sebagai problem yang serius, bahwa ketimpangan dan ketidak adilan gender belum layak memperoleh perhatian prioritas, bahwa representasi kaum perempuan belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak, dan bahwa ketertinggalan kaum perempuan bukanlah masalah yang harus segera mungkin diselesaikan. Undang-undang No. 3 tahun 1999 masih bersifat gender-blind.

Sementara itu, masuknya kebijakan kuota dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003 pasal 65 ayat (1) menyiratkan kepada kita bahwa perhatian terhadap kebutuhan representasi perempuan memang ada, akan tetapi menempatkannya sebagai prioritas utama belum menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, Undang-undang ini pun terkesan masih sangat lemah (lenient). Undang-undang ini sama sekali tidak menyentuh constraints khas kaum perempuan sebagai sesuatu yang memerlukan perhatian khusus. Undang-undang menerapkan perlakuan yang sama antara kandidat perempuan dan laki-laki, termasuk dalam hal persyaratan pengajuan diri sebagai calon legislatif, meskipun sangat jelas perempuan memiliki constraints – maupun insentif - yang berbeda – dan seringkali kali lebih berat dibandingkan - dengan laki-laki. 4

Hal yang sedikit berbeda terdapat di dalam UU No. 2/2008 dan UU. 10/2008 dimana asumsi mengenai relasi gender relatif beragam. Beberapa bagian dalam Undang-undang ini menyiratkan kebijakan peka gender (gender aware policy). Namun, dalam beberapa hal yang lain Undang-undang ini masih terkesan gender blind.

4 Contraint khas perempuan misalnya masih kuatnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menyatakan

Penekanan kuota yang lebih tegas – bukan lagi sekedar saran dengan mengutip kata “dapat” - sebagaimana pasal 53 dan pasal 55 ayat (2), dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya secara jelas menyiratkan kepedulian pemerintah yang lebih mendalam terhadap kebutuhan representasi politik perempuan: secara implisit mengakui betapa perempuan selama ini memang tertinggal di belakang. Pasal-pasal kuota menggambarkan itikad pemerintah untuk melibatkan perempuan lebih jauh dalam representasi politik. Penegasan kebijakan kuota sangat penting karena, sebagaimana Gaventa (2005), berguna sebagai alat untuk memecah ruang kekuasaan yang diklaim oleh laki-laki untuk lebih setara dan egaliter.

Di sisi lain, Undang-undang partai politik dan pemilu tersebut masih juga tidak lepas dari tipikal gender blind karena tidak mengindahkan kebutuhan-kebutuhan spesifik kaum perempuan. Pasal 50 UU 10/2008 yang menetapkan syarat yang sama baik bagi caleg perempuan maupun laki-laki –minimal harus berijasah SMU- merupakan indikasi bahwa Undang-undang tidak peka terhadap problem timpangnya tingkat pendidikan populasi lak-laki dan perempuan. Sebagian pihak mungkin akan menilai hal tersebut justru sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan, sebagaimana dijelaskan oleh Sawer (2000: 365). Namun, regulasi seperti ini abai terhadap fakta bahwa perempuan telah lama disangkal haknya dalam mengakses sumberdaya, khususnya pendidikan (hal. 374).5 Dalam

istilah Longwe (1991: 151) Undang-undang ini melewatkan salah satu syarat kebijakan berperspektif gender, yaitu conscientization di mana perempuan dan laki-laki seharusnya dilihat memiliki kondisi, peran, dan beban yang berbeda akibat dari pembagian kerja berbasis gender (gendered division of labour) yang tidak fair.

Asumsi yang kurang lebih sama terdapat dalam amar putusan MK mengenai suara terbanyak. Meskipun secara gamblang dinyatakan bahwa kuota tidak melanggar konstitusi, tetapi, penetapan suara terbanyak sebagai mekanisme penetapan pemenang pemilu legislatif

mengindikasikan bahwa putusan ini abai terhadap mendesaknya kebutuhan representasi politik perempuan. 6

Kepekaan regulasi terhadap konteks sosial

Undang-undang No. 3 tahun 1999 dan Undang-undang No. 12 tahun 2003 belum menjadi pijakan yang kuat bagi representasi politik perempuan. Bukan saja kedua Undang-undang ini tidak peka terhadap konteks sosial – dan problem ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, kedua Undang-undang ini bahkan belum secara eksplisit mengakui ketimpangan akses politik antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah masalah, atau dalam istilah Bacchi (1999, hal. 1-13) disebut sebagai politics of ‘what’s the problem’.7 Penyentuhan terhadap

aspek representasi politik perempuan yang sangat minim menggambarkan besarnya kepentingan untuk membatasi kiprah kaum perempuan di ranah politik.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terdapat dalam Undang-undang partai politik dan pemilu yang terakhir beserta amar putusan MK tentang suara terbanyak. Problem mendasar ketidak-pekaan kedua Undang-undang terletak pada abainya Undang-Undang-undang terhadap problem-problem ketimpangan gender di ranah lokal. Undang-undang yang menyiratkan kuota – baik dalam partai politik (UU No. 2/2008) maupun dalam parlemen (UU No. 10/2008) – sebagai mandat sekedar pada tingkat pusat mengabaikan fakta kerumitan masalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di daerah. Alasan ketidaksiapan daerah menerapkan kuota sehingga peraturannya dibuat tidak mandatory terkesan mengada-ada, bias perkotaan, atau lebih tepatnya “bias Jakarta”.. Undang-undang

6 Meski pada akhirnya suara perempuan meningkat hingga 18 persen, kuota masih menjadi

kebutuhan mendasar. Sama sekali ini tidak berarti bahwa kuota kemudian tidak berguna dan kaum perempuan lebih baik bersaing secara terbuka. Faktanya raihan suara perempuan dengan mekanisme suara terbanyak belum mencapai angka 30 persen, angka minimal lahirnya kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan sebagaimana pengalaman-pengalaman empiris di berbagai pemerintahan. Putusan MK, meski mengubah mekanisme penetapan pemenang suara dengan suara terbanyak, mestinya mempertahankan aspek affirmative action dalam UU pemilu.

7 Ini menegaskan bahwa “masalah” untuk disebut sebagai masalah dalam kebijakan publik adalah

membatasi perempuan-perempuan di daerah untuk memiliki karir politik, sekaligus secara substansial membatasi kesempatan mereka untuk mengaspirasikan kepentingan mereka di lingkaran kebijakan publik.

Penekanan terhadap kuota perempuan di dalam partai politik juga masih sekadar mencakup aspek pembentukan partai dan struktur organisasi, bukan secara eksplisit dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun dalam Bab 10, Pasal 27 UU No. 2/2008 ditekankan bahwa proses pengambilan keputusan di dalam partai politik harus berdasarkan mekanisme yang demokratis, tetapi kealpaan memberikan tekanan yang kuat pada akses perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan di partai berpotensi menghambat langkah politik kaum perempuan. Faktanya, selama ini hambatan struktural terbesar bagi perempuan berpolitik justru datang dari partai.8

Dari berbagai problem di atas, menjadi sangat jelas bahwa regulasi-regulasi kuota dan representasi politik perempuan masih sangat jauh dari ideal.

Simpulan

Berbagai kebijakan yang mengatur representasi politik perempuan di Indonesia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh diperkenalkannya konsep-konsep demokrasi liberal yang pada awalnya memberikan tempat lebih banyak bagi kaum laki-laki. Hawa gerakan feminis dan GAD kemudian membawa pesan demokrasi itu pada tuntutan kesetaraan politik laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal representasi politik.

Meski perkembangan peraturan representasi politik perempuan sangat lambat, namun dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kemajuan dan kepedulian yang lebih dalam terhadap kesetaraan politik laki-laki dan perempuan. Penekanan kebijakan kuota yang lebih tegas, sanksi yang mulai dimunculkan, serta diperkenalkannya kuota dalam

partai politik adalah beberapa indikasi kemajuan kepedulian terhadap representasi politik perempuan.

Namun demikian, berbagai kelemahan masih memerlukan perhatian serius. Regulasi mestinya lebih peka terhadap konteks sosial masyarakat, tidak terjebak dalam pandangan yang bias kota, bias kelas menengah-atas, bias kalangan berpendidikan. Meski ide fair competition MK pada akhirnya menghasilkan peningkatan suara perempuan, namun ini sama sekali tidak berarti bahwa affirmative action dan dukungan bagi representasi politik perempuan tidak urgen.

Daftar Referensi

Alfirdaus, L 2008, ‘Bukan Untuk Angka, Apalagi Pemberdayaan: Kebijakan Setengah Hati Kuota Perempuan’, Jurnal Konstitusi, vol. 5, no. 2, hal. 145-159.

Bacchi, C 2006, ‘Arguing for and against quotas: theoretical issues’, in Drude Dahlerup, Women, quotas and politics, Routlege, London.

Bacchi, C 1999, ‘Taking Problems Apart’ in Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems, Sage publications, London.

Cornwall, A 2008, Democratizing engagement: what the UK can learn from international experience, Demos, London.

Dahlerup, D and Freidenvall, L 2005, 'Quotas as a 'fast track' to equal representation for women', International Feminist Journal of Politics, vol. 7, no. 1, hal. 26 — 48.

Guldvik, I 2003, ‘Gender quota regimes and ideas of social justice: the quota regime of the Norwegian Local Government Act’, paper to be presented at the ECPR secondGeneral Conference, Marburg, Germany 18 – 21 September 2003.

Jones, N 2006, Gender and the political opportunities of democratization in South Korea, Palgrave, New York.

Kabeer, N 1999, ‘Resources, agency and achievements: reflections on the measurement of women’s empowerment’, Development and Change, vol. 30, pp. 435-464.

Region, 22-26 November 1999, Addis Ababa, Ethiopia, Economic Commission For Africa, pp. 1-30.

Moghadam, V and Senftofa, L 2005, Measuring women’s empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domain, UNESCO, Blackwell Publishing, Oxford.

Rai, S (ed.) 2000, International perspectives on gender and democratization, MacMillan, London.

Sawer, M 2000, ‘Parliamentary representation of women: from discourses of justice to strategies of accountability’, International Political Science Review, vol. 21, no. 4, hal. 361-380.

Sherlock, S 2006, ‘Indonesia’s regional representative assembly: democracy, reprsentation and the region a report on the Dewan Perwakilan Daerah (DPD)’, CDI Policy paper on Political Governance, No. 1, hal. 1-47.