MUNAJAT

DA LAM TA REKA T NA QSYA BANDIA H

BA BUSSA LA M LA NGKA T:

KAJIAN TERHADAP FUNGSI, M AKNA TEKS,

DAN STRUKTUR M ELODI

TESIS

Oleh:

W IW IN SYA HPUTRA NA SUTION NIM : 107037004

PROGRAM STUDI

M AGISTER (S2) PENCIPTA AN DAN PENGKAJIAN SENI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

MUNAJAT

DA LAM TA REKA T NA QSYA BANDIA H

BA BUSSA LA M LA NGKA T:

KAJIAN TERHADAP FUNGSI, M AKNA TEKS,

DAN STRUKTUR M ELODI

TESIS

Oleh:

W IW IN SYA HPUTRA NA SUTION NIM : 107037004

PROGRAM STUDI

M AGISTER (S2) PENCIPTA AN DAN PENGKAJIAN SENI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITA S SUMATERA UTARA

M E D A N

MUNAJAT

DA LAM TA REKA T NA QSYA BANDIA H

BA BUSSA LA M LA NGKA T:

KAJIAN TERHADAP FUNGSI, M AKNA TEKS,

DAN STRUKTUR M ELODI

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Seni (M .Sn.)

dalam Program Studi Magister (S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

Oleh

W IW IN SYAHPUTRA NA SUTIO N NIM : 107037004

PROGRA M STUDI

M AGISTER (S2) PENCIPTAA N DA N PENGKA JIA N SENI FAKULTA S ILM U BUDA YA

Judul Tesis : MUNAJAT DALAM TAREKAT NAQSYABANDIAH BABUSSALAM LANGKAT:

KAJIAN TERHADAP FUNGSI, MAKNA TEKS, DAN STRUKTUR MELODI

Nama : Wiwin Syahputra Nasution

Nomor Pokok : 107037004

Program Studi : Magister (S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni

Tanggal lulus:

Telah diuji pada

Tanggal: 10 Agustus 2012

PANITIA PENGUJI UJIAN TESIS

Ketua : Drs. Irwansyah, M.A. (………..)

Sekretaris : Drs. Torang Naiborhu, M.Hum. (..…..………..)

Anggota I : Dr. Muhizar Muchtar, M.S. (….…...………)

Anggota II : Drs. Muhammad Takari, M.Hum, Ph.D. (...………)

ABSTRACT

This study focused on the analysis of form, function and meaning Munajat as ideology and the media in keeping the congregation Naqsyabandiah lineage in the village of Padang Tualang Besilam Langkat District, North Sumatra Province. The study was conducted to provide a thorough understanding of the role of the congregation chanting Munajat Naqsyabandiah used as a sign of the entry of Fajr prayers, Maqhrib and Friday prayers. As the creator and the civilizing traditions of chanting Munajat reading this is the first master teacher who is also the founder of the Order of Naqsyabandiah in the village of Sheikh Abdul Wahab Babussalam Rokan Khalidy Naqsyabandy .

The approach used in this study is an interdisciplinary approach to qualitative research methods to describe and transcribe humming Munajat conducted research location. Some of the theories used in support of this research include functionalism theory, ethnomusicology theory, the theory of semiotics, the theory Tringulasi, Theory of Weighted Scale (weight scales), atqakum theory, the theory takmilah. Data collected through library, research, observation, interview and documentation.

Once the analysis is done, it was found that the congregation Naqsyabandiah Munajat in its important role as a tool to maintain cultural continuity and the reinforcement of the integrity of the congregation Naqsyabandiah Babussalam. Munajat also has a function as a means of education, manners and keep the congregation Naqsyabandiah pedigree.

Analysis of the meaning of the text with semiotic theory approach has been found that in addition to poetry Munajat text associated with the concepts of the concept of the sign, it also has elements of traditional Malay elements like prose poems, rhymes, seloka, or couplets. When viewed from the meaning of the Munajat activity is as a manifestation of devotion to God.

Munajat has 44 (forty four) stanza poem in its presentation using Malay ornamentation such as patah lagu, cengkok, and gerenek. Maqom used in this Munajat is Shika maqom use pattern. Munajat contained in this order priority to serving text (logogenik) is the primary means of communication is verbal.

In practice, Munajat always begins with a beating over the past ten to fifteen minutes by hitting the inside of the nakus section and ends with beating out the total number of prayers to be implemented. Further readings will be held on Munajat's tallest tower at madrasah Babussalam until it was time to worship azan prayers.

INTISARI

Penelitian ini fokus pada analisis bentuk, fungsi dan makna Munajat sebagai media dalam menjaga ideologi dan silsilah Tarekat Naqsyabandiah di desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Kajian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peranan senandung Munajat dalam Tarekat Naqsyabandiah yang digunakan sebagai tanda akan masuknya waktu salat Subuh, Maqhrib dan salat Jumat. Adapun yang menjadi pencipta dan yang membudayakan tradisi pembacaan senandung munajat ini adalah tuan guru pertama yang juga merupakan pendiri Tarekat Naqsyabandiah di kampung Babussalam yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan Khalidy Naqsyabandy..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisiplin dengan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan dan mentranskripsikan senandung munajat yang dilakukan dilokasi penelitian. Beberapa teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini diantaranya teori fungsionalisme, teori etnomusikologi, teori semiotika, teori Tringulasi, Teori Weighted Scale (bobot tangga nada), teori atqakum, teori takmilah. Data data dikumpulkan melalui, studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah analisis dilakukan, ditemukan hasil bahwa Munajat dalam Tarekat Naqsyabandiah memiliki peranan yang penting sebagai alat untuk menjaga kontinuitas budaya dan sebagai penguat integritas tarekat Naqsyabandiah Babussalam. Munajat juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, menjaga adab serta silsilah tarekat Naqsyabandiah.

Analisis terhadap makna teks dengan pendekatan teori semiotika ditemukan bahwa syair teks munajat disamping berhubungan dengan konsep konsep tanda, juga memiliki unsur unsur puisi melayu tradisional seperti prosa, pantun, seloka, atau gurindam. Apabila ditinjau dari makna aktifitasnya maka munajat adalah sebagai salah satu wujud ketaqwaan kepada Allah.

Munajat Memiliki 44 (empat puluh empat) bait syair yang dalam penyajiannya menggunakan Ornamentasi melayu yaitu patah lagu, cengkok, dan gerenek. Maqom

yang digunakan dalam munajat ini menggunakan pola maqom Shika. Munajat yang

terdapat dalam tarekat ini mengutamakan sajian teks (logogenik) yang artinya komunikasi utama adalah secara verbal.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana huwataala, serta

selawat beriring salam kepada junjungan muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi

wassalam. Berkat rahmat, nur dan hidayahnya maka penelitian ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc. (CTM), Sp.A(K), selaku

Rektor Universitas Sumatera Utara dan Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A., selaku

Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberi fasilitas pembelajaran sehingga

penulis dapat menuntut ilmu di Universitas Sumatera Utara dengan baik.

2. Bapak Drs. Irwansyah, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister (S2)

Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera

Utara.

3. Bapak Drs. Torang Naiborhu, M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister

(S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. Muhizar Muchtar, M.S., selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan

arahan dalam pelaksanaan penelitian, dan kontribusi mengenai substansi materi

penelitian ini dari sejak awal pelaksanaan penelitian, termasuk tatacara penulisan

ilmiah.

5. Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Anggota yang telah

memberikan koreksi, kontribusi pemikiran serta arahan terhadap hasil penelitian

ini.

7. Seluruh dosen yang telah menyumbangkan pengetahuannya saat perkuliahan di

Program Studi Magister (S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu

Budaya Universitas Sumatera Utara.

8. Teman-teman seangkatan yang telah memberi dorongan moral sehingga penulis

tetap semangat dan termotivasi dalam pelaksanaan penelitian.

9. Bapak Akhyar Murni, Khalifah Selamat, Almarhum tuan guru Khalifah Ali

Mas’ud, Yumi Hendri Nasution, Abdul Rahman Syah, selaku informan dan

narasumber yang telah banyak memberi informasi tentang senandung munajat

Tarekat Naqsyabandiah di Kampung Babussalam, kecamatan Padang Tualang,

Kabupaten Langkat.

10. Ayah Syahril Husri Nasution, Mamak Nurlela Napitupulu serta adik adik tercinta

Eva Irvani Nasution, SE., dan Silva Winovia Nasution, SE., yang telah memberikan

dukungan moril dan materil kepada penulis.

11. Istri Elfida, S.Pd., dan anak-anak saya tercinta Fachru Razi Syafwan Nasution,

Fiola Syifa Azura Nasution, Fivian Zivana Auryn Nasution dan sibungsu Fachri

Gathfan Rivano Nasution sebagai motivasi dan yang telah mendoakan penulis

selama penelitian.

12. Teman teman alumni UNIMED angkatan 95 dan para dosennya yang telah banyak

memberikan masukan yang berarti untuk penulis selama ini.

13. Terutama buat almarhum abangda Drs. Ben M. Pasaribu, MMA., yang atas

dorongan serta rekomendasinya, akhirnya saya dapat melanjutkan studi ke Pasca

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam

penulisan hasil penelitian ini, baik berkenan dengan bentuk maupun isinya. Untuk itu

penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan koreksi guna perbaikan.

Medan, September, 2012

Penulis,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiwin Syahputra Nasution

NIP : 197704242006041005

Tempat Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 24 April 1977

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : 1. Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negri Tanjung Pura,

Langkat

2. Terapis pengobatan pada klinik Syifa dalam bidang

Akupunktur dan Hypnoteraphy

Pendidikan : 1. Sarjana Pendidikan Seni Musik (S.Pd.) dari

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Medan (UNIMED) Jurusan Sendratasik, Lulus tahun

2002.

2. Akupunkturis (AKP) dari Lembaga Pendidikan

Akupunktur (YAPEPTRI) Jakarta, Lulus tahun 2008.

3. Master Hypnoteraphy (Mch) dari Yayasan

Hypnoteraphy Indonesia (YHI) Medan, Lulus tahun

2011.

Pada tahun akademi 2010/2011 diterima menjadi mahasiswa pada Program

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan

disebutkan di dalam daftar pustaka.

Medan,

DAFTAR ISI

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 26

1.3.1 Tujuan Penelitian ... 26

1.7 Sistematika Penulisan ... 63

2.4.1 Pendidikan ... 87

2.7.5.9 Ajaran Dasar Syekh Muhammad Bahauddin Naqshban ... 132

Rokan Khalidy Nqsyabandy ... 194

4.6 Analisis Semiotik dan Atqaqum ... 205

4.7 Interpretasi Teks Munajat ... 208

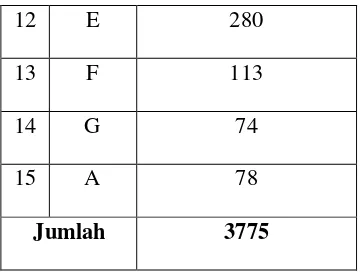

DAFTAR TABEL

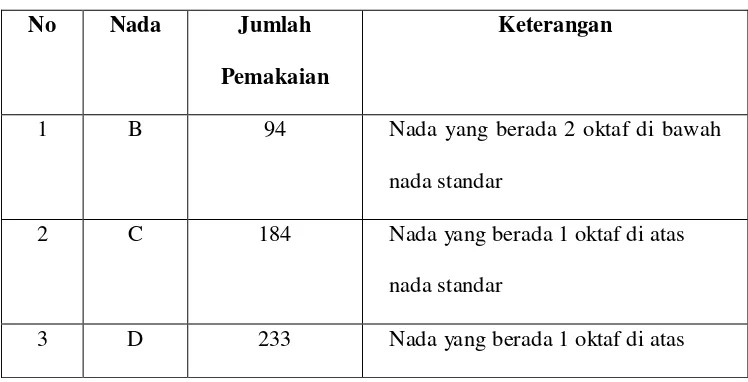

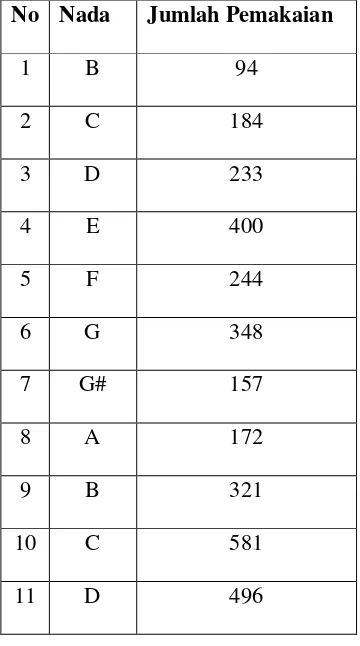

Tabel 5.1 Penggunaan Nada dan Jumlahnya ... 285

Tabel 5.2 Penggunaan Not dan Jumlahnya ... 288

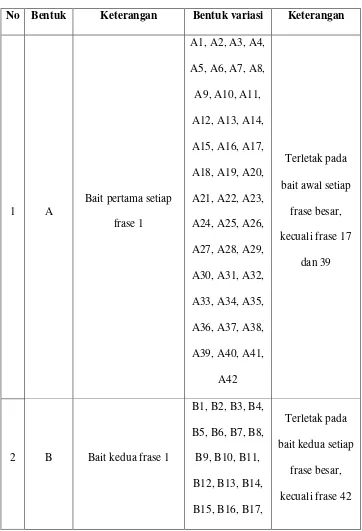

Tabel 5.3 Bentuk Melodi dan Variasinya ... 290

Tabel 5.4 Pemakaian Nada dan Jumlahnya ... 295

DAFTAR GAMBAR

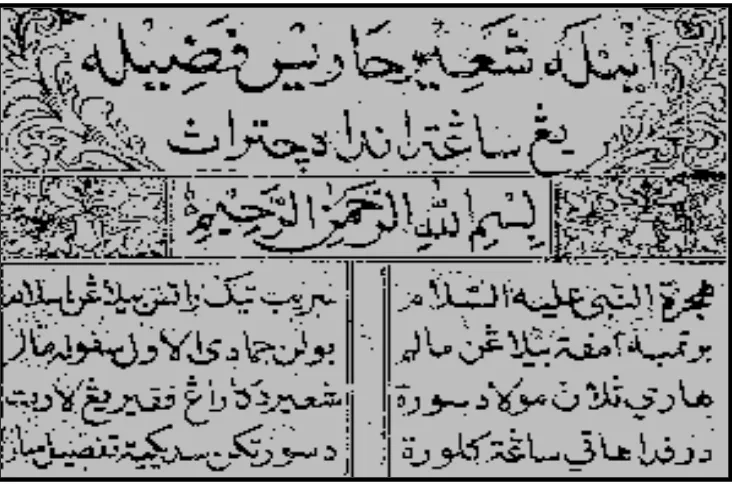

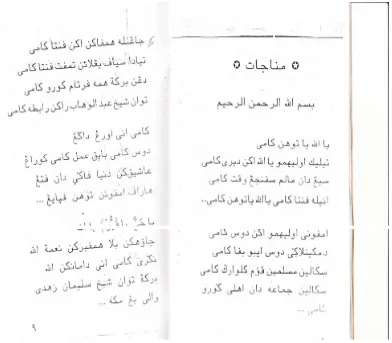

Gambar 4.1 Contoh Rangkap (Bait) Syair dalam Tulisan Jawi ... 178

Gambar 4.2 Contoh Rangkap (Bait) Syair dalam Kitab Barzanji ... 186

LAMPIRAN-LAMPIRAN: Gambar 1. Partitur Notasi Munajat ... 314

Gambar 2. Teks Munajat Dalam Tulisan Arab Melayu ... 336

Gambar 3. Madrasah Babussalam ... 345

Gambar 4. Makam Syekh Abdul Wahab Rokan ... 345

Gambar 5. Pusara Syekh Abdul Wahab Rokan ... 346

Gambar 6. Ziarah Makam ... 346

Gambar 7. Tempat Air Yasin ... 347

Gambar 8. Kelambu Tempat Suluk ... 347

Gambar 9. Aktivitas Zikir di Persulukan ... 348

Gambar 10. Tawajuh ... 348

Gambar 11. Nakus Dalam ... 349

Gambar 12. Nakus Luar ... 349

Gambar 13. Tuan Guru yang Menjabat di Babussalam ... 350

Gambar 14. Syekh H. Hasyim Al Syarwani ... 351

Gambar 15. Syekh H. Tajudin ... 351

Gambar 16. Rumah Suluk Besilam Atas ... 352

Gambar 17. Rumah Suluk Besilam Bawah ... 352

Gambar 18. Pembaca Munajat Di Atas Menara ... 353

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Segitiga Makna ... 43

Bagan 1.2 Pembagian Tanda ... 44

Bagan 1.3 Hubungan Tanda ... 45

Bagan 1.4 Tentang Tanda ... 47

Bagan 1.5 Tentang Hubungan Tanda ... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama besar di dunia saat ini. Bermula dari

kawasan Saudi Arabia, yaitu pada dua kota utama yaitu Kota Mekah tempat

Rasul Muhammad dilahirkan dan Madinah sebagai pusat perkembangan awal

Islam. Di Kota Madinah inilah terjalinnya integrasi sosioreligius antara kaum

muhajirin (pendatang) dan anshor (penduduk Madinah). Mereka dipersatukan

Rasul Muhammad berdasarkan konsep persaudaraan. Proses migrasi Nabi

Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah ini menjadi dasar dari

sistem kalender Hijriah Islam. Akhirnya Islam berkembang keseluruh Jazirah

Arab, Persia, Asia Selatan, China, Eropa Barat dan Timur, Nusantara (Asia

Tenggara), dan kini ke seluruh penjuru dunia. Islam adalah agama yang paling

pesat perkembangan jumlah pengikutnya dalam beberapa abad terakhir ini.1

1

agama-Kebesaran Islam bukan hanya terlihat dari jumlah pengikutnya namun

Islam juga memiliki banyak aliran yang berbeda dalam menafsirkan dan

mengamalkan perintah dalam Al-Qur’an dan Hadits. Yang paling jelas ada dua

aliran dalam Islam yaitu Ahlussunnah wal Jama’ah atau lazim disebut kelompok

Suni dan Syiah atau Syi’i. Di dalam masyarakat muslim Suni sendiri terdapat

empat mazhab besar berdasarkan imam yang mereka ikuti, yaitu:Maliki, Hanafi,

Hanbali, dan Syafi’i. Demikian pula di dalam masyarakat muslim Syiah terdapat

berbagai aliran lagi.

Islam adalah agama samawiyah2 yang dibawa oleh Nabi Muhammad

SAW. Inti ajarannya adalah percaya kepada Allah Yang Ahad, yang diucapkan

dan dibenarkan dalam hati yaitu Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu

adalah Utusan(Rasul) Allah (La ilaha ilallah Muhammadarrasulullah). Di dalam

Islam juga dikenali dua rukun utama agama ini, yaitu rukun Islam dan rukun

Iman. Rukun Islam adalah syariat dalam bentuk lima aktivitas, yaitu: (a)

Kristen. Orang-orang yang tidak beragama berada pada peringkat ketiga dengan persentase 16 persen dari jumlah penduduk dunia, termasuk di antaranya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang sekuler, dan yang menyembunyikan keyakinannya. Yang menarik adalah setengah dari mereka ternyata percaya kepada Tuhan walaupun tidak meyakini agama mana pun. Agama Hindu berada pada peringkat keempat dengan jumlah pengikut sebanyak 14 persen dari jumlah penduduk dunia. Diikuti agama Buddha, agama tradisional Cina dan kepercayaan-kepercayaan tradisional masyarakat Afrika yang masing-masing memiliki jumlah persentase sebanyak 6 persen. Agama Sikh dengan 0,36 persen komunitasnya menempati peringkat berikutnya dan Yahudi ternyata menempati peringkat paling akhir dari daftar agama-agama dunia menurut jumlah pengikutnya. [icc-jakarta.com]

2

mengucap dua kalimah syahadat, (b) melaksanakan salat, (c) melaksanakan puasa;

(d) menunaikan zakat; dan (e) melakukan ibadah haji bagi yang mampu.3

Selanjutnya dikenal pula rukun iman yaitu berupa keyakinan, yang terdiri

dari: (a) iman kepada Allah, yaitu patuh dan taat kepada ajaran dan hukum-hukum

Allah; (b) iman kepada malaikat-malaikat Allah, artinya mengetahui dan percaya

akan keberadaan kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta; (c) iman

kepada kitab-kitab Allah, berupa melaksanakan ajaran kitab-kitab Allah hanif.

Salah satu kitab Allah adalah Al-Qur'an, yang memuat tiga kitab Allah

sebelumnya, yaitu kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil; (d) iman kepada

Rasul-rasul Allah, yaitu mencontoh perjuangan para Nabi dan Rasul dalam menyebarkan

dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran, (e) iman kepada hari kiamat,

yaitu faham bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan, dan (f) iman

kepada qada dan qadar. Paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan

Allah pada alam semesta.

Di lain sisi rukun iman berikut ini adalah menurut aliran Islam Syiah

(dikenal sebagai ushulluddin yaitu prinsip-prinsip keimanan) terdiri dari: (1)

At-tauhid yaitu keesaan Allah, (2) Al-adhalah yaitu keadilan Allah, (3) An-nubuwah

yaitu kenabian, (4) Al-imamah yaitu kepemimpinan pasca Nabi Muhammad

SAW., dan (5) Al-ma'ad. Aktivitas Islam secara umum dapat terlihat dari

pengamalan 5 (lima) rukun Islam yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk rasa

3

patuh kepada Allah dengan mencontoh segala amal perbuatan yang dilakukan

oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam mencontoh segala amalan yang dilakukan oleh Rasul tidak hanya

terbatas oleh bentuk pelaksanaannya secara lahiriah saja namun bentuk amalan itu

juga harus disertai dengan mencontoh rasa batiniahnya Rasul. Hal inilah yang

banyak menjadi perbincangan diberbagai aliran di dalam Islam tentang bagaimana

melakukan pendekatan tentang maksud dari tiap-tiap ayat yang terkandung dalam

Al-Qur’an dan Hadits, karena Al-Qur’an tidak hanya dapat dimaknai dengan arti

tersurat saja namun lebih jauh dari pada itu Al-Qur’an memiliki makna tersirat

yang lebih mendalam. Sebagai contoh dalam kitab suci Al-Qur’an mengatakan

bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang yang bertawakal dan khusuk

dalam salatnya. Oleh karena itu berbagai aliran Tarekat dalam Islam mencoba

mendekatkan faham tentang rasa khusuk dan tawakal ini dalam aktivitas

peribadatannya.

Pengertian Tarekat4 sebagaimana yang berkembang di kalangan ulama

ahli tasawuf adalah “jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai

dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. dan yang

dicontohkan beliau serta dikerjakan oleh para sahabatnya, tabiin, tabiit tabiin, dan

4

Penulisan tarekat ini adalah transliterasi dari kata dalam bahasa Arab, yaitu

secara turun temurun sampai kepada guru-guru, ulama-ulama, secara bersambung

dan berantai hingga pada masa sekarang ini.” (Imron Abu Amar, 1980:1).

Sebuah contoh diketahui umum di dalam Islam bahwa di dalam

Al-Qur’an hanya dapat dijumpai adanya ketentuan kewajiban salat, tetapi tidak ada

satu ayat pun yang memberikan perincian tentang rakaat salat tersebut. Misalnya

salat Zuhur 4 rakaat, Ashar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan Subuh 2

rakaat. Demikian juga terhadap syarat dan rukunnya salat-salat wajib tersebut.

Rasulullah sebagai orang yang pertama yang memberikan contoh-contoh dan

cara-cara salat tersebut melalui perbuatan yang dipertunjukkan dan ditiru oleh

para shahabatnya terus dienkulturasikan kepada umat Islam lainnya dan

dikekalkan hingga sekarang ini melalui ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh

para guru, syeikh, dan ulama.

Ini tidaklah ditafsirkan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber pokok hukum

Islam tidak lengkap, sunnah Rasul dan ilmu fiqih yang disusun para ulama tidak

sempurna, tetapi sebenarnya masih banyak penjelasan yang dibutuhkan umat agar

pelaksanaan peraturan dan ketentuan Allah dan Rasulullah dapat dikerjakan secara

teratur, bukan menurut penerimaan atau penangkapan akal bagi orang yang hanya

mampu membaca, menghayati, dan memahami yang pada akhirnya orang ini akan

mengerjakan syariat Islam sesuai dengan kemauan hawa nafsunya sendiri.

Demikian landasan berpikir kaum Tarekat dalam Islam.

Selain itu, Tarekat adalah termasuk ke dalam ilmu mukasyafah, yang

Nabi Muhammad. Demikian pula halnya terhadap sesuatu yang ada di balik

rahasia Allah.

Adapun tujuan mengamalkan Tarekat sebagaimana yang lazim

dikerjakan oleh para jemaahnya, ada beberapa hal. Di antaranya adalah: (a)

mengadakan latihan jiwa (riyadhah) dan berjuang melawan hawa nafsu

(mujahadah), membersihkan diri dari sifat tercela dan diisi sifat terpuji, (b) selalu

mewujudkan rasa ingat kepada Allah melalui amalan wirid dan zikir diikuti

tafakur yang terus menerus dikerjakan, (c) timbul rasa takut kepada Allah

sehingga menghindarkan diri dari segala macam pengaruh duniawi yang

menyebabkan lupa kepada Allah, (d) akan dapat mencapai tingkat alam makrifat,

sehingga dapat mengetahui segala rahasia di balik tabir cahaya Allah dan

Rasul-Nya secara jelas, (e) dapat diperoleh apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup

ini (Imron Abu Amar, 1980:12-13).

Adapun landasan pengamalan Tarekat dalam Islam adalah mengutip

Surah Al-Jin ayat ke-16, seperti berikut ini.

Artinya:

Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)

Ayat ini oleh para ulama ahli Tarekat dijadikan pegangan hukum dasar

melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan. Meskipun masih ada sebahagian

Kemudian dari sisi materi pokok amalan Tarekat yang berupa wirid

zikrullah (berzikir), sesuai firman Allah dalam Qur’an sebagai berikut.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah; zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya waktu pagi dan petang (Q.S. Al-Ahzab: 41-42)

Memperhatikan ayat di atas, maka dengan jelas Allah telah

memerintahkan kepada semua orang yang beriman untuk tetap senantiasa berzikir

dengan menyebut asma Allah. Kegiatan ini dilakukan sepanjang waktu, siang atau

malam, pagi atau petang.

Aliran Tarekat mendekatkan faham tersebut dengan melakukan berbagai

cara, mulai dengan melakukan tarian untuk merasakan gerakan jiwa, merasakan

ketentraman hati tatkala berzikir dan mengikhlaskan harta pada saat sedekah.

Semua ini dilatih agar dapat mencapai tingkat kepasrahan kepada Yang Maha

Pengasih. Walaupun sedikit kontroversial tetapi inilah jalan yang ditempuh oleh

para sufi agar dapat lebih ikhlas, sabar dan bersyukur akan nikmat yang diberikan

Allah SWT.

Di dalam konteks Dunia Islam, terdapat berbagai aliran Tarekat. Di

antaranya adalah Jabariyah, Samaniyah, Mauwaliyah (Mevlevi), Naqsyabandiah,

dan lain-lainnya. Inti ajarannya adalah sama secara umum, yakni mendekatkan

Aliran Tarekat Naqsyabandiah adalah Tarekat dengan jalan melakukan

amalan dengan mengasingkan diri (berkhalwat) dari keramaian dan melakukan

zikir sampai ribuan kali setiap harinya. Mengasingkan diri ini dilakukan

mencontoh aktifitas yang dilakukan Rasul ketika menerima wahyu dari Allah

yang disampaikan oleh malaikat Jibril di gua Hira. Berdasarkan sejarah inilah

para penganut Tarekat Naqsyabandiah melakukan zikir di suatu tempat yang

dinamakan dengan suluk. Tarekat Naqsyabandiah ini salah satu yang terkenal di

Nusantara dan Dunia Islam adalah Tarekat Naqsyabandiah Babussalam Langkat,

Sumatera Utara, Indonesia.

Pada Tarekat Naqsyabandiah Babussalam ini, ada amalan-amalan berupa

zikir yang disebut suluk tadi, haul yaitu memperingati hari wafatnya Tuan guru

Syekh Abdul Wahab Rokan Khalidy Naqsyabandy, salat berjamaah, tausyiyah

(ceramah tau siraman rohani) agama oleh para ulama Tarekat ini, azan untuk

memulakan salat, penggunana nakus (kentongan) sebelum masuknya azan.

Yang menarik secara religius adalah bahwa di dalam Tarekat

Naqsyabandiah Babussalam ini terdapat aktivitas munajat. Secara etimologis

munajat artinya adalah doa atau permohonan doa, merupakan sesuatu yang tidak

bisa dipisahkan dari ritual ibadah oleh agama dan kepercayaan manapun. Melalui

perantaraan doa, setiap individu meminta kepada yang kuasa tentang segala hal

yang diinginkannya. Oleh karena meminta adalah suatu proses mengharapkan

akan sesuatu maka di dalam memanjatkan doa setiap individu, kelompok maupun

suatu agama tertentu memiliki aturan, persepsi, dan syarat yang dianggap wajib

Tarekat Naqsyabandiah yang memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan

doanya.

Pelaksanaan munajat pada Tarekat Naqsyabandiah Babussalam sedikit

berbeda dengan pelaksanaan munajat pada umat Islam secara umum. Biasanya

pada masyarakat Islam umum, munajat tidak dilakukan dengan bersenandung

dan isi dari munajat secara langsung merupakan permohonan kepada Allah.

Namun pada Tarekat Naqsyabandiah Babussalam selain munajat tersebut

disenandungkan juga permohonan kepada Allah melalui perantaraan guru dan

syekh yang dianggap suci dan keramat.

Sudah menjadi kebiasaan sejak Desa Babussalam dibangun, apabila

kira-kira setengah jam lagi waktu Salat Maghrib, Subuh, dan Jum’at masuk, bilal5

mengumandangkan munajat di atas menara Madrasah besar dengan suara yang

merdu dan lantang. Demikian pula menjelang Isya pada bulan Ramadhan,

Munajat ini terdiri dari 44 (empat puluh empat) bait yang pada dasarnya

mengandung puji-pujian kepada Allah, doa mohon ampun dan kelapangan hidup

dunia akhirat dengan berkat Syekh-Syekh Tarekat Naqsyabandiah serta Wali-Wali

Allah yang keramat dan Saleh.

Syair-syair munajat diciptakan oleh tuan guru pertama yaitu Syekh4

Abdul Wahab Rokan Khalidy Naqsyabandy semasa hidupnya. Pembacaan

5

munajat ini dimulai sejak masa kampung Babussalam pertama kali didirikan yaitu

pada tanggal 15 Syawal 1300 H dimana Syekh Abdul Wahab dengan keluarga

serta murid-muridnya yang berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang Hijrah

dengan menggunakan 13 (tiga belas) perahu ke daerah tersebut.

Di Tarekat Naqsyabandiah Babussalam, istilah munajat mengacu kepada

2 (dua) pengertian yaitu munajat sebagai senandung yang dibacakan setiap hari

diatas menara madrasah menunggu waktu salat tiba yang dilakukan bergantian

oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan yang kedua munajat yang dibacakan

sebelum ritual zikir di dalam suluk dimulai.

Keunikan yang ada dalam pembacaan munajat ini menjadikan munajat

menjadi salah satu ciri khas dariTarekat Naqsyabandiah Babussalam. Pembacaan

munajat ini tetap dilakukan bukan saja di Babussalam namun di Masjid dan

surau-surau yang jamaahnya menganut faham Tarekat ini akan mengumandangkan

munajat untuk menunggu waktu salat subuh, Maghrib dan salat Jum’at tiba.

Budaya pembacaan munajat ini bagi masyarakat Naqsyabandiah menjadi

penting karena disamping sebagai wujud kepatuhan murid kepada sang guru yang

menganjurkannya juga munajat merupakan perwujudan tradisi kepercayaan yang

telah dibangun oleh ajaran Tarekat ini ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang

lampau yang disebut dengan rabhithah dan wasilah.

Pembacaan senandung munajat telah dilakukan berulang kali pada setiap

harinya di madrasah Babussalam, namun sejauh pengamatan penulis belum ada

suatu panduan tentang peraturan dalam pembacaan senandung munajat ini bila

Anggapan sementara penulis munajat sangat berhubungan erat dengan

tradisi budaya seni dan sastra. Hal ini dapat terlihat dari modus melodi yang

digunakan tatkala menyenandungkannya maupun dari unsur sastra dalam

penggunaan kata dalam syairnya. Didalam menyenandungkannya Munajat

menggunakan aspek musikal Melayu yang dipengaruhi oleh unsur tekhnik vokal

Arabian seperti modus atau maqam rast, sika, nahwa, dan hijaz. Demikian pula

bila ditilik dari penggunaan kata dan sastranya yang digunakan tidak terlepas dari

pengaruh budaya sastra Melayu dan unsur filosofi Tarekat Naqsyabandiah.

Keberadaan munajat dalam kelompok Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat ini menarik dilihat dari berbagai fenomenanya. (a) Munajat

adalah doa yang disenandungkan dan diciptakan oleh Tuan Syekh Abdul Wahab

Rokan, yang menguasai dua aliran Tarekat yaitu Naqsyabandiah dan Samaniyah

sekali gus, namun yang dikembangkannya di Babussalam Langkat adalah Tarekat

Naqsyabandiah. (b) Munajat di dalam kelompok Tarekat ini disajikan dengan

menggunakan bahasa Melayu, artinya munajat ini dibumikan dengan cara Melayu,

bukan cara Arab atau Gujarat. (c) Munajat yang dikumandangkan menjelang azan

pada Salat Maghrib, Subuh, dan Jum’at, menggunakan ornamentasi melodi

Melayu dan tangga nada (maqam yang khas Timur Tengah) dan ornamentasi

melayu yaitu patah lagu, cengkok, dan gerenek. (d) Bahwa munajat yang terdapat

dalam Tarekat ini mengutamakan sajian teks (logogenik)6 artinya komunikasi

6

utama adalah secara verbal yang sesuai dengan konsep budaya Melayu, yaitu yang

kurik kundi, yang merah saga; yang baik budi, yang indah bahasa. (e) Bahwa

dalam munajat ini, unsur estetika juga memainkan peranannya setelah unsur

tekstual, unsur estetika ini mencakup aspek sastra seperti unsur syair, rima

menggunakan ilmu etnomusikologi dan agama Islam khususnya tentang Tarekat

yang disebut dengan ilmu tasawuf. Untuk itu perlu diulas sekilas tentang apa itu

etnomusikologi dan ilmu-ilmu dalam agama Islam yang mengkaji Tarekat.

Etnomusikologi sebagai sebuah disiplin ilmu, merupakan fusi atau

gabungan dari dua induk ilmu yaitu etnologi (antropologi) dan musikologi.

Penggabungan ini sendiri telah menimbulkan dampak yang kompleks dalam

perkembangan etnomusikologi. Jika kemudian ia berfusi lagi dengan ilmu lain,

katakanlah arkeologi, maka akan terjadi sesuatu perkembangan yang menarik.

Dalam konteks etnomusikologi, bidang musikologi selalu dipergunakan dalam

mendeskripsikan struktur musik yang mempunyai hukum-hukum internalnya

sendiri--sedangkan etnologi memandang musik sebagai bagian dari fungsi

kebudayaan manusia dan sebagai suatu bagian yang menyatu dari suatu dunia

yang lebih luas. Secara eksplisit dinyatakan oleh Merriam sebagai berikut.

terpisah, yaitu musikologi dan etnologi. Kemudian menimbulkan

kemungkinan-kemungkinan masalah besar dalam rangka mencampur kedua

disiplin itu dengan cara yang unik, dengan penekanan pada salah satu

bidangnya, tetapi tetap mengandung kedua disiplin tersebut. Sifat dualisme

lapangan studi ini, dapat ditandai dari literatur-literatur yang

dihasilkannya--seorang sarjana menulis secara teknis tentang struktur suara musik sebagai suatu

sistem tersendiri, sedangkan sarjana lain memilih untuk memperlakukan

musik sebagai suatu bagian dari fungsi kebudayaan manusia, dan sebagai

bagian yang integral dari keseluruhan kebudayaan. Pada saat yang sama,

beberapa sarjana dipengaruhi secara luas oleh para pakar antropologi Amerika,

yang cenderung untuk mengasumsikan kembali suatu aura reaksi terhadap

aliran-aliran yang mengajarkan teori-teori evolusioner difusi, dimulai dengan

melakukan studi musik dalam konteks etnologisnya. Di sini, penekanan

etnologis yang dilakukan para sarjana ini lebih luas dibanding dengan kajian

struktur komponen suara musik sebagai suatu bagian dari permainan musik

dalam kebudayaan, dan fungsi-fungsinya dalam organisasi sosial dan

kebudayaan manusia yang lebih luas.

Hal tersebut telah disarankan secara tentatif oleh Nettl yaitu terdapat

kemungkinan karakteristik "aliran-aliran" etnomusikologi di Jerman dan

Amerika, yang sebenarnya tidak persis sama. Mereka melakukan studi

etnomusikologi ini, tidak begitu berbeda, baik dalam geografi, teori, metode,

pendekatan, atau penekanannya. Beberapa studi provokatif awalnya

yang bukan hanya pada semua hal yang berkaitan dengan struktur musik saja.

Para sarjana Amerika telah mempersembahkan teknik analisis suara musik.

Dari kutipan di atas tergambar dengan jelas bahwa etnomusikologi dibentuk dari

dua disiplin dasar yaitu etnologi dan musikologi, walau terdapat variasi

penekanan bidang yang berbeda dari masing-masing ahlinya. Namun terdapat

persamaan bahwa mereka sama-sama berangkat dari musik dalam konteks

kebudayaannya.

Berbagai definisi tentang etnomusikologi telah dikemukakan dan

dianalisis oleh para pakar etnomusikologi. Dalam edisi berbahasa Indonesia,

Rizaldi Siagian dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dan Santosa dari

Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta, telah mengalihbahasakan

berbagai definisi etnomusikologi, yang terangkum dalam buku yang bertajuk

Etnomusikologi, 1995, yang disunting oleh Rahayu Supanggah, terbitan

Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, yang berkantor pusat di Surakarta.

Dalam buku ini, Alan P. Merriam mengemukakan 42 (empat puluh dua) definisi

etnomusikologi dari beberapa pakar, menurut kronologi sejarah dimulai oleh

Guido Adler 1885 sampai Elizabeth Hesler tahun 1976.8

8

Dari 42 (empat puluh dua) definisi tentang etnomusikologi dapat

diketahui bahwa etnomusikologi adalah fusi dari dua disiplin utama yaitu

musikologi dan antropologi, pendekatannya cenderung multi disiplin dan

interdisiplin. Etnomusikologi masuk ke dalam bidang ilmu humaniora dan sosial

sekaligus, merupakan kajian musik dalam kebudayaan, dan tujuan akhirnya

mengkaji manusia yang melakukan musik sedemikian rupa itu. Walau awalnya

mengkaji budaya musik non-Barat, namun sekarang ini semua jenis musik

menjadi kajiannya namun jangan lepas dari konteks budaya. Dengan demikian,

masalah definisi dan lingkup kajian etnomusikologi sendiri akan terus

berkembang dan terus diwacanakan tanpa berhenti.

Mengapa penulis mengambil disiplin ilmu ini dalam mengkaji

keberadaan munajat di kelompok Tarekat Naqsyabandiah dengan menggunakan

disiplin etnomusikologi adalah dilandasi oleh beberapa hal. (a) Sebagai sebuah

aktivitas keagamaan munajat Tarekat ini mengandung unsur-unsur musikal

melodi (yang kemudian dapat lagi dirinci menjadi tangga nada, bentuk melodi,

frase melodi, motif melodi, densitas, frekuensi, dan lainnya) yang merupakan

wilayah kajian etnomusikologi. (b) Demikian pula munajat ini mengandung unsur

syair yang juga merupakan wilayah kajian etnomusikologi yang sering disebut

dengan kajian tekstual. Unsur-unsur syair ini meliputi bait, baris, rima atau

persajakan bunyi, jumlah kata per baris, makna denotasi dan konotasi, dan hal-hal

sejenisnya. (c) Munajat juga diciptakan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, yaitu

dalam konteks budaya Melayu. Jadi munajat ini sangat menarik untuk distudi

yakni pertunjukan dalam konteks budayanya sebagaimana yang biasa dilakukan di

dalam disiplin etnomusikologi.

Namun demikian, untuk mengkaji munajat dalam konteks dunia Tarekat

atau sufisme, maka dalam tesis ini penulis menggunakan ilmu-ilmu dan

pendekatan tasawuf yang lazim digunakan dalam mengkaji keberadaan Tarekat di

dalam Dunia Islam. Untuk itu perlu dijelaskan apa itu ilmu tasawuf.

Tasawuf (tasawwuf) atau sufisme (bahasa Arab: فﻮﺼﺗ) adalah ilmu

untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlak,

membangun lahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf

pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan

dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai

aliran dalam Sufi) sering dihubungkan dengan Syiah, Suni, cabang Islam yang

lain, atau kombinasi dari beberapa tradisi. Pemikiran sufi muncul di Timur

Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan

dunia.

Ada beberapa sumber perihal etimologi dari kata sufi. Pandangan yang

umum adalah kata itu berasal dari suf, bahasa Arab untuk wol, merujuk kepada

jubah sederhana yang dikenakan oleh para asetik muslim. Namun tidak semua sufi

mengenakan jubah atau pakaian dari wol. Teori etimologis yang lain menyatakan

bahwa akar kata dari sufi adalah safa, yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh

Kelompok lain dalam Islam menyarankan bahwa etimologi dari sufi

berasal dari ashab al-suffa ("sahabat beranda") atau ahl al-suffa ("orang-orang

beranda"), yang mana adalah sekelompok muslim pada waktu Nabi

Muhammad yang menghabiskan waktu mereka di beranda masjid Nabi,

mendedikasikan waktunya untuk berdoa.

Banyak pendapat yang pro dan kontra mengenai asal-usul ajaran tasawuf,

apakah ia berasal dari luar atau dari dalam agama Islam sendiri. Berbagai sumber

mengatakan bahwa ilmu tasawuf sangatlah membingungkan. Sebagian pendapat

mengatakan bahwa faham tasawuf merupakan faham yang sudah berkembang

sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Orang-orang Islam baru di daerah

Irak dan Iran (sekitar abad 8 Masehi) yang sebelumnya merupakan orang-orang

yang memeluk agama non-Islam atau menganut paham-paham tertentu. Meski

sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri

dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Hal ini didorong oleh

kesungguhannya untuk mengamalkan ajarannya, yaitu dalam kehidupannya

sangat berendah-rendah diri dan berhina-hina diri terhadap Tuhan. Mereka selalu

mengenakan pakaian yang pada waktu itu termasuk pakaian yang sangat

sederhana, yaitu pakaian dari kulit domba yang masih berbulu, sampai akhirnya

dikenal sebagai semacam tanda bagi penganut-penganut faham tersebut. Itulah

sebabnya maka pahamnya kemudian disebut paham sufi, sufisme, atau paham

tasawuf. Sementara itu, orang yang penganut paham tersebut disebut orang sufi.

Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf

dan pelakunya disebut dengan ahl al-suffa. Mereka dianggap sebagai penanam

benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Pendapat

lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antar umat Islam di

zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena

faktor politik. Pertikaian antar umat Islam karena karena faktor politik dan

perebutan kekuasaan ini terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah

Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka

menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan

busuk. Mereka melakukan gerakan ‘uzlah, yaitu menarik diri dari hingar-bingar

masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Lalu munculah

gerakan tasawuf yang di pelopori oleh Hasan Al-Bashiri pada abad

kedua Hijriyah. Kemudian diikuti oleh figur-figaur lain seperti Shafyan

al-Tsauri dan Rabi’ah al-‘Adawiyah.

Ilmu tasawuf ini didefinisikan oleh beberapa pakar. Tasawuf

yaitu paham mistik dalam agama Islam sebagaimana Taoisme di Tiongkok dan

ajaran Yoga di India (G.B.J. Hiltermann & Van De Woestijne). Tasawuf adalah

aliran kerohanian mistik (mystiek geestroming) dalam agama Islam (C.B. Van

Haeringen).

Asal-usul ajaran sufi didasari pada sunnah Nabi Muhammad. Keharusan

untuk bersungguh-sungguh terhadap Allah merupakan aturan di antara para

muslim awal, yang bagi mereka adalah sebuah keadaan yang tak bernama,

Seorang penulis dari mazhab Maliki, Abdil Wahhab Al-Sha'rani

mendefinisikan sufisme sebagai berikut: "Jalan para sufi dibangun dari Qur'an dan

Sunnah, dan didasarkan pada cara hidup berdasarkan moral para nabi dan yang

tersucikan. Tidak bisa disalahkan, kecuali apabila melanggar pernyataan eksplisit

dari Qur'an, sunnah, atau ijma." [Sha'rani, al-Tabaqat al-Kubra, Kairo, 1374).

Sufisme yaitu ajaran mistik (mystieke leer) yang dianut sekelompok

kepercayaan di Timur terutama Persi dan India yang mengajarkan bahwa semua

yang muncul di dunia ini sebagai sesuatu yang khayali (als idealish verschijnt),

manusia sebagai pancaran (uitvloeisel) dari Tuhan selalu berusaha untuk kembali

bersatu dengan Dia (J. Kramers Jz).

Al-Qur’an pada permulaan Islam diajarkan cukup menuntun

kehidupan batin umat Muslimin yang saat itu terbatas jumlahnya. Lambat laun

dengan bertambah luasnya daerah dan pemeluknya, Islam kemudian menampung

perasaan-perasaan dari luar, dari pemeluk-pemeluk yang sebelum masuk Islam

sudah menganut agama-agama yang kuat ajaran kebatinannya dan telah mengikuti

ajaran mistik, keyakinan mencari-cari hubungan perseorangan dengan ketuhanan

dalam berbagai bentuk dan corak yang ditentukan agama masing-masing.

Perasaan mistik yang ada pada kaum Muslim abad 2 Hijriyah (yang sebagian

diantaranya sebelumnya menganut agama Non Islam, semisal orang India yang

sebelumnya beragama Hindu, orang-orang Persi yang sebelumnya beragama

Zoroaster atau orang Siria yang sebelumnya beragama Masehi) tidak ketahuan

masuk dalam kehidupan kaum Muslim karena pada mereka masih terdapat

Keyakinan dan gerak-gerik (akibat faham mistik) ini makin hari makin luas

mendapat sambutan dari kaum muslim, meski mendapat tantangan dari ahli-ahli

dan guru agamanya. Maka dengan jalan demikian berbagai aliran mistik ini yang

pada permulaannya ada yang berasal dari aliran mistik Masehi, Platonisme, Persi

dan India perlahan-lahan memengaruhi aliran-aliran di dalam Islam (Abubakar

Aceh, 1980).

Paham tasawuf terbentuk dari dua unsur, yaitu (1) Perasaan kebatinan

yang ada pada sementara orang Islam sejak awal perkembangan Agama Islam,(2)

Adat atau kebiasaan orang Islam baru yang bersumber dari agama-agama non

Islam dan berbagai paham mistik. Oleh karenanya, paham tasawuf itu bukan

ajaran Islam walaupun tidak sedikit mengandung unsur-unsur ajaran Islam.

Dengan kata lain, dalam agama Islam tidak ada paham Tasawuf walaupun tidak

sedikit jumlah orang Islam yang menganutnya (MH. Amien Jaiz, 1980).

Tasawuf dan sufi berasal dari kota Bashrah di negeri Irak. Dan karena suka

mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba (shuuf), maka mereka disebut

dengan sufi. Soal hakikat Tasawuf, hal itu bukanlah ajaran Rasulullah SAW dan

bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ‘anhu. Menurut Asy

Syaikh Ihsan Ilahi Zhahir rahimahullah berkata: “Tatkala kita telusuri ajaran sufi

periode pertama dan terakhir, dan juga perkataan-perkataan mereka baik yang

keluar dari lisan atau pun yang terdapat di dalam buku-buku terdahulu dan terkini

mereka, maka sangat berbeda dengan ajaran Al Qur’an dan As-Sunnah. Dan kita

serta makhluk-makhluk pilihan Allah Ta’ala di alam semesta ini. Bahkan

sebaliknya, kita melihat bahwa ajaran sufi ini diambil dan diwarisi dari

kerahiban Nasrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi dan zuhud Budha"( Ruwaifi’

bin Sulaimi dalam buku At Tashawwuf Al Mansya’ Wal Mashadir, 1981:28).

Tokoh-tokoh yang mempengaruhi tasawuf Nusantara pada masa

perkembangan awal Islam yaitu: Hamzah Al-Fansuri, Syekh Abdurrauf

As-Sinkili, dan Syekh Yusuf Al-Makasari, Syekh H. Muhammad Yusuf

Minangkabau, dan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kemudian pada masa

kemerdekaan muncul tokoh-tokoh tasawuf seperti: Syekh Abdullah Mubarok bin

Nur Muhammad r.a (Abah Sepuh) Pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dan

Shohibul Faroji Azmatkhan Ba'alawi Al-Husaini, serta yang lainnya.

Adapun tokoh-tokoh tasawuf yang berpengaruh di Cirebon di

antaranya ialah Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih populer dengan

sebutan Sunan Gunungjati, Syekh Nurjati, guru dari Sunan Gunungjati, Syekh

Abdullah Iman atau yang terkenal dengan sebutan Pangeran Cakrabuana, Syekh

Mulyani atau yang terkenal dengan sebutan Syekh Royani yang melahirkan

para ulama diSrengseng, sebuah desa yang terkenal di Kecamatan Krangkeng,

Kabupaten Indramayu. Kemudian ada Mbah Kriyan, Syekh Tholhah yang menjadi

guru dari Syeikh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad r.a., Syekh Jauharul

Arifin pendiri Pondok Pesantren Al-Jauhariyah Balerante, Palimanan, Kabupaten

Cirebon, dan tokoh-tokoh Cirebon yang lain.

Jadi dapat dikemukakan bahwa ilmu tasawuf atau sufi dalam

berdasar kepada zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu tasawuf menjadi

pemerkaya batin kepada umat Islam yang mengamalkannya.

Berdasarkan latar belakang keberadaan Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat seperti terurai di atas dan pendekatan keilmuan yang akan

dilakukan, maka penulis membuat judul penelitian ini: Munajat dalam Tarekat

Naqsyabandiah Babussalam Langkat: Kajian terhadap Fungsi, Makna Teks, dan

Struktur Melodi.

1.2 Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, sebenarnya keberadaan

munajat pada Tarekat Naqsyabandiah Babussalam Langkat ini, dapat dikaji

melalui berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu ushuluddin agama Islam, ilmu

psikologi, sosiologi, linguistik, sejarah, dan lain-lainnya. Namun demikian seperti

sudah penulis kemukakan sebelumnya, dalam tesis ini penulis mendekatkan kajian

pada disiplin seni dan ilmu tasawuf. Disiplin seni yang utama pun adalah

etnomusikologi. Ini bertujuan untuk dapat memperdalam kajian estetikanya yang

dilatar belakangi keberadaan munajat dalam lingkungan Tarekat dan agama Islam

yang lebih luas yaitu mencakup persebarannya di Dunia Islam. Selain itu, kajian

terfokus ini, adalah mempertimbangkan latar belakang keilmuan penulis yang

dalam strata satu berpendidikan sebagai ilmuwan pendidik seni musik. Tentu saja

pendekatan ini tidak lupa menggunakan multidisiplin dan interdisiplin ilmu,

ilmu-Untuk memfokuskan kajian dan penyelesaian masalah, maka penulis

dalam tesis magister ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar menghindari

pembahasan yang mengambang dan menyimpang. Adapun yang menjadi pokok

masalah yang diteliti adalah sebagai berikut.

(1) Pokok permasalahan pertama adalah bagaimana fungsi munajat dalam

kelompok Tarekat Naqsyabandiah Babussalam Langkat? Pokok masalah ini

nanti akan dikaji meliputi guna munajat dan fungsinya. Guna melihat dari sisi

praktisnya, sedangkan fungsi melihat dari perspektif sosiobudaya yang lebih

luas, terintegrasi dan mendalam.

(2) Pokok masalah yang kedua adalah apa-apa saja makna yang terkandung

dalam teks (syair) munajat dalam kelompok Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat? Dalam pembahasan penelitian ini, maka pokok

masalah ini akan mencakup aspek struktural dan makna semiosis, yang

mencakup seperti jumlah bait teks munajat, jumlah baris dalam satu bait,

jumlah kata dalam satu baris dan bait, suku kata per baris, penggunaan aspek

estetika seperti rima atau persajakan bunyi akhir baris, intonasi, makna

konotasi, makna denotasi, lambang, ikon, indeks, dan hal-hal sejenis.

(3) Pokok masalah yang ketiga adalah bagaimana struktur melodi munajat yang

dipraktikkan dalam kelompok Tarekat Naqsyabandiah Babussalam Langkat

yang ada pada saat ini? Pokok masalah ini akan diurai dengan parameter

seperti tangga nada (maqam), wilayah nada, nada dasar, persebaran interval,

formula melodi, pola-pola kadensa, kontur, dan hal-hal sejenis. Kajian ini

yang terkandung di dalam munajat, yang menyatu dan terintegrasi dengan

sistem estetika Islam atau tasawuf.

Selain ketiga pokok masalah di atas, di dalam tesis ini juga akan dibahas

beberapa masalah lainnya, yang dipandang dapat mengungkapkan dan membantu

menjawab tiga pokok masalah di atas. Di antara pokok masalah tambahan lainnya

adalah: Bagaimana sejarah tumbuh dan berkembangnya Tarekat Naqsyabandiah

atau persulukan di Desa Besilam (Babussalam) Langkat ? Pokok masalah ini

dibuat untuk dapat mengungkap sejarah tumbuh dan berkembangnya Tarekat ini

dari dimensi ruang dan waktu yang dilaluinya. Selain itu juga akan dikaji tentang

biografi ringkas guru pendiri Tarekat ini yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, yang

berlatarbelakang sebagai orang Melayu dan jiwa kemelayuan yang juga tercermin

dalam munajat ciptaan beliau. Begitu juga dengan guru-guru penerusnya, yang

akan dikaji secara singkat saja, tidak mendalam.

Pokok masalah tambahan lainnya adalah bagaimana bentuk penyajian

atau pertunjukan munajat di dalam kelompok Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat? Masalah ini akan memberikan atau mendeskripsikan

jalannya penyajian munajat dari sejak awal, hingga akhir menjelang azan dan salat

maghrib, Subuh, dan Jum’at. Masalah ini akan membahas siapa penyajinya, di

mana disajikan, bagaimana menyajikannya, bagaimana respons atau umpan balik

para jemaahnya, dan hal-hal sejenis.

Dengan menentukan pokok masalah seperti ini diharap akan dapat

diharapkan akan memberikan wawasan keilmuan yang lebih terurai jelas dalam

lingkup disiplin seni dan agama sekaligus.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

seperti uraian berikut ini.

1. Memahami guna dan fungsi munajat dalam komunitas Tarekat

Naqsyabandiah Besilam (Babussalam) Langkat.

2. Memahami makna-makna teks munajat ciptaan Syekh Abdul wahab Rokan,

yang disajikan sebelum azan pada salat Subuh, maghrib, dan Jum’at.

3. Mengetahui dan mengerti bagaimana struktur melodi munajat yang disajikan

yang mengandung unsur musikal Melayu dan Arab (Timur Tengah).

Selain itu penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat mengungkapkan

tumbuh dan berkembangnya Tarekat Naqsyabandiah di Babussalam Langkat,

berdasarkan dimensi waktu dan ruang yang dilaluinya. Tujuan lainnya adalah

memahami bagaimana bentuk penyajian atau pertunjukan munajat didalam

kelompok Tarekat Naqsyabandiah

Sesuai dengan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian

diatas, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang salah satu kesenian ritual

keagamaan dalam bentuk vokal yang ada di Langkat Sumatra Utara.

2. Sebagai usaha melestarikan seni budaya Islam, khususnya bagi masyarakat

pendukungnya.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan tentang kebudayaan seni

ritual Islam.

4. Sebagai sarana untuk memperkenalkan seni Tarekat di kalangan sivitas

akademika perguruan tinggi baik dalam lingkup daerah, nasional, atau

internasional.

5. Sebagai salah satu bahan saintifik pendukung untuk pengembangan metode

dan teori dalam bidang ilmu-ilmu seni, khususnya etnomusikologi dan seni

dalam agama, karena ilmu harus terus dikembangkan sesuai dengan

peredaran zaman.

6. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Magister

(S2) Penciptaan dan Pengkajian Seni, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas

Sumatera Utara di Medan.

7. Sebagai bahan awal untuk kajian ilmu-ilmu seni dan agama dalam perspektif

yang lebih luas, seperti dalam konteks Indonesia, Dunia Melayu, Dunia

Islam, dan perbandingan antar agama yang mempraktekkan hal-hal yang

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan

studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang berhubungan

dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dari studi kepustakaan ini

adalah untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang mampu menelaah pokok

masalah, berdasar literatur-literatur tersebut dalam lingkup penelitian pengkajian

dan penciptaan seni. Kemudian memetakan sejauh apa para peneliti terdahulu

mengkaji keberadaan praktik religi munajat dan sejenisnya ini. Tujuan lainnya

adalah untuk menghindari penelitian yang tumpang tindih.

Sepanjang pengetahuan penulis, dari hasil penelitian pustaka yang

dilakukan menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada kajian yang berkenaan

dengan munajat Naqsyabandiah ditinjau dari aspek kajian fungsi, makna teks, dan

struktur melodi munajat dalam Tarekat Naqsyabandiah di Dunia Melayu,

termasuk di Babussalam Langkat, Sumatera Utara.

Untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman penulis dalam

membahas permasalahan yang ada, maka penulis mempergunakan

penelitian-penelitian atau penulisan terdahulu sebagai acuan. Adapun bahan-bahan acuan

tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Buku Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam oleh H. Ahmad

Fuad Said. Buku yang berhalam 190 ini, menceritakan tentang sejarah

Tarekat Naqsyabandiah serta perjuangan Tuan guru Babussalam dalam

mengembangkan ajarannya serta perjuangannya pada masa penjajahan. Serta

silsilah yang dipergunakan dalam Tarekat ini yang nantinya menjadi acuan

2. Buku yang bertajuk Hakekat Tarekat Naqsyabandiah yang ditulis oleh H.

Ahmad Fuad Syaid, diterbitkan di Babussalam Langkat oleh Pustaka

Babussalam, 1989. Buku yang terdiri dari 211 (dua ratus sebelas) halaman

dan dibagi ke dalam 18 (delapan belas) bab ini, memberikan wawasan yang

mendalam, bagaimana orang-orang dalam Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat menilai dan mengekspresikan ide-ide keagamaannya

dalam konteks pelaksanaan Tarekat. Buku ini sangat membantu melihat dari

sisi pandangan orang dalam (insider), agar peneliti tidak terjebak dalam

tafsiran yang menurut persepsi peneliti sendiri. Buku ini memberikan data

yang diperlukan dalam konteks studi dengan teori etnosains atau grounded

theory.

3. Seterusnya buku yang bertajuk Mengenang Kembali Syekh Fakih Tambah,

yang ditulis oleh Sulaiman JWR, tahun 2002, yang diterbitkan di

Babussalam. Buku ini memberikan gambaran tentang Syekh Fakih Tambah,

sebagai seorang tokoh ulama, pemimpin agama, dan ahli tasawuf. Beliau

adalah putra Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Naqsabandi, Tuan Guru

Mursyid dan Nazir Babussalam langkat, Sujmatera Utara, Indonesia. Buku ini

memberikan pengetahuan lebih jauh bagaimana kontinuitas yang dilakukan

keturunan Syekh Abdul Wahab Rokan ini dalam mengelola kelompok

Tarekat ini.

4. Buku berbahasa Inggris, Sufi Expressions of the Mystic Quest oleh Laleh

sisi spritualitas dalam seninya, yang memiliki berbagai genre, khususnya

sebagai sen sufistik.

5. Buku Sastra Melayu Sumatra Utara oleh Muhammad Takari Bin jilin

Syahrial dan Fadlin Bin Muhammad Dja’far. Dalam buku ini, Takari dan

fadlin menguraikan secara mendalam bagaimana keberadaan sastra Melayu

yang terdapat di Sumatera Utara, seperti sinandong, syair, gubang, pantun,

gurindam, nazam, talibun, seloka, dan lain-lainnya dengan pendekatan

multidisiplin ilmu. Buku ini membantu penulis dalam mengenal sastra

Melayu dan menelaah permasalahan-permasalahan dalam memaknai maksud

dari syair munajat.

6. Psikologi Komunikasi oleh Jalaluddin Rakhmat. Buku ini berisikan hal-hal

yang dikomunikasikan oleh suatu kelompok kepada masyarakat serta

bagaimana bentuk komunikasi tersebut mempengaruhi perilaku manusia.

Buku ini membantu penulis untuk memahami bagaimana penerimaan pesan

komunikasi dan komunikasi yang terjadi pada saat disajikannya munajat

menjelang azan dan salat Maghrib, Subuh, dan Jum’at di dalam kelompok

Tarekat Naqsyabandiah Babussalam Langkat.

7. Selanjutnya buku Bersufi Melalui Musik oleh Abdul Muhaya. buku ini

menjelaskan tentang tingkatan spiritualitas dalam mendengarkan musik dan

pembagian derajat sufi dalam mendengarkan musik serta beberapa pandangan

Islam tentang musik. Bagi kalangan sufi, musik (al-sama’) merupakan alat

stimulus Ilahiah yang dapat meningkatkan kecintaan mereka kepada Allah.

(ekstasi). Ini adalah sebuah peristiwa suatu perasaan yang ditimbulkan oleh

rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Sang Khalik (Allah Subhana

Wata’ala) dan kerinduan untuk selalu bertemu dengan Allah. Buku ini

memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana memandang dan

mengkaji seni musik dalam dunia tasawuf dalam Islam.

8. Buku Mutiara Al-Qur’an dalam Kapita Selecta oleh Kadirun Yahya. Buku

ini membantu penulis untuk lebih mengerti dan memahami tentang

terminologi yang lazim digunakan di kalangan sufi yaitu wasilah rabithah

dan adab dalam melakukan Suluk serta sudut pandang ilmiah metafisika

tasawuf.

9. Selanjutnya buku Sejarah Teori Antropologi Budaya oleh J.Van Baal. Buku

ini banyak membantu penulis dalam mencari teori yang berhubungan dengan

agama sebagai gejala budaya. Buku ini memberikan ilmu pengatahuan

kepada penulis tentang bagaimana pendekatan secara budaya terhadap

fenomena-fenomena agama sebagai sebuah realitas budaya dan sosial.

10. Dalam rangka kajian pustaka terhadap munajat ini dalam perspektif

etnomusikologi, penulis membaca buku William P. Malm, 1977. Music

Cultures of the Pacific, Near East, and Asia. New Jersey, Englewood Cliffs:

Prentice Hall; serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, William P.

Malm, 1993, Kebudayaan Musik Pasiflk, Timur Tengah, dan Asia, dialih

bahasakan oleh Muhammad Takari, Medan: Universitas Sumatera Utara

maqam, maqamat, datsgah, iqa’at, huda, qasidah, dan sejenisnya sebagai

identitas musik Islam.

11. Penulis juga membaca skripsi sarjana etnomusikologi yang ditulis oleh

Makhmud Hasbi, 1993. Studi Komparatif terhadap Aspek-aspek Muzikal

dalam Penyajian Azan oleh Empat Muazin di Kotamadya Medan. Skripsi

Sarjana Muda Seni, di Bidang Etnomusikologi, Fakultas Sastra, Universitas

Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini memberikan pengetahuan kepada penulis

tentang bagaimana azan dipraktikkan oleh masyarakat Islam di Sumatera

Utara dengan ciri ornamentasinya. dari skripsi ini juga penulis akan melihat

gaya munajat yang disajikan di dalam komunitas Tarekat Naqsyabandiah

Babussalam Langkat.

12. Demikian pula untuk melihat aspek estetis melodi munajat, penulis membaca

skripsi sarjana seni Etnomusikologi, Fakultas Sastra USU Medan, yang

ditulis oleh Elydawati Pasaribu, 1993. Tradisi Musik Vokal Marhaban dalam

Upacara Menabalkan Anak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli

Kabupaten Deli Serdang. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Skripsi ini juga nmemberikan pengetahuan tentang bagaimana secara musikal

marhaban dan barzanji disajikan dalam kebudayaan masyarakat muslim di

Sumatera Utara.

13. Selanjutnya penulis menggunakan halaman web www.maqomword.com.

Situs ini membantu penulis dalam menganalisis maqam yang dipergunakan

dalam pembacaan senandung munajat serta pembagian pembagian frase

1.5 Konsep dan Landasan Teori

1.5.1 Konsep

Dalam rangka memperjelas makna-makna peristilahan yang digunakan

dan berhubungan dengan topik tesis ini, maka penulis akan menjelaskan apakah

konsep dan teori itu. Penulis mengunakan ini agar tidak terjadi pendistorsian

makna. Konsep adalah rancangan ide atau pengertian yang diabstrakan dari

peristiwa kongkret (Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, 2005:588).

Dalam penulisan tesis ini konsep yang akan diuraikan adalah

tentang: (1) munajat, (2) kajian, (3) fungsi, (4) teks, dan (5) struktur melodi.

Konsep ini terutama mengacu kepada pandangan para ahli di dunia ilmu

pengetahuan seni dan dari kalangan Tarekat Naqsyabandiah itu sendiri.

(1) Munajat secara etimologi berarti Doa atau permintaan kepada Allah.

Dalam Tarekat Naqsyabandiah dikenal ada 2 (dua) macam munajat yang dikenal

yaitu: (1) Munajat yang dibacakan setiap melakukan ritual zikir dalam bersuluk

yang berisi kalimah “ilahi anta maksudi waridho kamaklubi” yang artinya adalah

Allah yang dimaksud/dituju dan ridho yang diharapkan. (2) Munajat yang

dikumandangkan setiap hari sebelum Azan Salat Subuh, Maghrib dan Salat

Jum’at yang diciptakan oleh tuan guru Babussalam pertama Syekh Abdul Wahab

Rokan Naqsyabandy yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) bait. Adapun

Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta munajat berarti bergaul dengan tuhan

dalam doa (berdoa dalam batin).

Tarekat menurut pengertian bahasa berarti jalan, aliran, cara, garis,

kedudukan tokoh terkemuka, keyakinan, mazhab, sistem kepercayaan dan agama.

Berasaskan tiga huruf yaitu huruf Ta, Ra dan Qaf. Ada Masyaikh yang

menyatakan bahwa huruf Ta bererti Taubat, Ra berarti Redha dan Qaf berarti

Qana’ah. Lafaz jamak bagi Tarekat ialah Taraiq atau Turuq yang berarti tenunan

dari bulu yang berukuran 4 (empat) hingga 8 (delapan) hasta dan dipertautkan

sehelai demi sehelai. Tarekat juga berarti garisan pada sesuatu seperti garis-garis

yang terdapat pada telur dan menurut Al-Laits Rahmatullah ‘alaih, Tarekat ialah

tiap garis di atas tanah, atau pada jenis-jenis pakaian.

Menurut al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifaat: "Tarekat adalah jalan

yang khusus bagi ahli salikin (orang yang berjalan) menuju kepada Allah dengan

melalui berbagai rintangan dan peningkatan berbagai makam." (Al-Jurjani,

Ta'rifaat H: 94).

Naqsyabandiyah adalah nama salah satu Tarekat dari sahabat rasullullah

Abu Bakar Siddik Ra dan didirikan oleh Sayyid Shah Muhammad Bahauddin

Naqshband Al-Bukhari Al-Uwaisi Rahmatullah pada bulan Muharram tahun 717

Hijrah bersamaan 1317 Masehi yaitu pada abad ke 8 (delapan) Hijrah bersamaan

dengan abad ke 14 (empat belas) Masehi di sebuah perkampungan bernama

Qasrul ‘Arifan Bukhara. Naqsyabandiah terdiri dari 2 kata : Naqs berarti lukisan,

ukiran, peta atau tanda. Band berarti terpahat, terlekat, tertampal atau terpatri.