EVALUASI MARKA MORFOLOGI ASAM LEMAK JENUH RANTAI SEDANG KELAPA DALAM (Cocos nucifera L.)

DI JAWA BARAT

A. ABSTRAK

Kelapa merupakan Tanaman yang multi fungsi antara lain minyak kelapa murni (VCO) yang berfungsi sebagai obat. Data keragaman tanaman Kelapa Dalam dan hubungannya dengan kandungan asam lemak jenuh rantai sedang di Jawa Barat belum diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi marka morfologi dan asam lemak jenuh rantai sedang Kelapa Dalam.

Penelitian menggunakan metode survai di 3 lokasi perkebunan rakyat yaitu di Kecamatan Pamarican dan Cijulang di Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya).

Dari seluruh marka morfologi yang diamati di ketiga lokasi sebagian besar variabilitas fenotipiknya luas. Hasil analisis menggunakan software NTSYSpc, dari ketiga lokasi jarak genetik terdekatnya antara 0,15 – 0,17 euclidean, sedangkan jarak terjauhnya antara 0,95 – 1,36 euclidean. Melihat jarak euclidean yang terdekat sampai yang terjauh tersebut, maka populasi di ketiga lokasi memiliki kekerabatan genetik yang dekat.

Kandungan asam lemak rantai sedang di lokasi Pamarican, Cijulang dan Cikalong bervariasi antara 45,28 % – 50,1% untuk asam laurat dan 2,99 % – 5,41 % untuk asam kaprat, nilai kandungan ini memenuhi kriteria VCO yang bermutu menurut standar AFCC (Asian and Pacific Coconut Community).

Karakter-karakter morfologi yang berkorelasi dengan asam laurat dan asam kaprat di ketiga lokasi berbeda-beda. Hanya ada satu karakter yang sama yaitu jumlah bunga betina yang berkorelasi dengan asam laurat baik di Kecamatan Pamrican maupun di Kecamatan Cikalong.

A. Latar Belakang

Kelapa merupakan komoditas sosial yang pengembangannya di Indonesia sudah berkembang secara turun temurun dan tersebar di seluruh Nusantara. Pada Tahun 2004, luas pertanaman kelapa tercatat 3.876 ribu ha, didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 3.759 ribu ha (97,07%), perkebunan besar negara seluas 5 ribu ha (0,14%) dan perkebunan swasta seluas 107 ribu ha (2,79%). Lokasi perkebunan kelapa tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara ; yang terluas di Pulau Sumatera mencapai 34,60% ke dua di Pulau Jawa mencapai 22,92% (Manggabarani, 2006). Dari penyebaran pertanaman kelapa, yang paling banyak ditanam adalah Kelapa Dalam, sekitar 92,40% sedang kelapa Hibrida hanya 4% (Direktorat Perkebunan, 1997 dikutip Abdurachman dan Anny Mulyani, 2003). Di Jawa Barat, luas areal pertanaman kelapa tahun 2006 mencakup 174.971 ha yang tersebar di beberapa daerah, areal pertanaman yang paling luas berada di Kabupaten Ciamis yaitu 92.070 ha (Dinas Pertanian Kab. Ciamis, 2006) dan Kabupaten Tasikmalaya seluas 35.836 ha (www.Disbun.jabarprov.go.id., 2007). Luas pertanaman di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya 127.906 ha atau 73% dari pertanaman kelapa di Jawa Barat. Dengan demikian bisa mewakili luas pertanaman di Jawa Barat

Tabel 1. Luas Areal Tanaman Kelapa Dalam di Jawa Barat.

Kepemilikan Luas Areal (Ha)

Perkebunan Rakyat 276.496

Perkebunan Negara 0

Perkebunan Swasta 1.532

Sumber :Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat (2006).

negara maupun swasta, namun di beberapa daerah dijumpai pola tanam tumpang sari kelapa dengan tanaman pangan, tanaman tahunan lainnya, atau berupa kebun campuran. Tabel 1 memperlihatkan kepemilikan lahan Kelapa Dalam. Sebagian besar Kelapa Dalam diusahakan oleh rakyat, hanya sebagian kecil saja yang diusahakan oleh negara atau swasta.

Kelapa dapat menghasilkan beragam produk baik pangan, papan, obat-obatan, bahan kimia untuk bahan baku industri dan kerajinan tangan, ada 100 produk yang bernilai ekonomi yang dihasilkan dari kelapa (Novarianto, 2004). Sebagian besar kelapa diolah menjadi kopra yang selanjutnya diproses menjadi minyak goreng. Namun, usaha ini semakin lemah baik dalam perdagangan domestik maupun luar negeri, karena tersaingi oleh minyak sawit. Namun, permintaan kelapa segar untuk dikonsumsi langsung (kelapa muda dan santan) terus meningkat sehingga mempengaruhi penyediaan bahan baku minyak goreng asal kelapa. Selain diolah menjadi minyak, kini telah berkembang diversifikasi produk kelapa seperti desiccated coconut, gula kelapa, nata de coco, berbagai produk daging kelapa, kelapa parut kering, arang tempurung, serat sabut kelapa, mebel kayu kelapa, dan akhir-akhir ini berkembang santan siap saji dengan berbagai kemasan. Pengolahan kelapa yang dapat dilaksanakan oleh industri kecil/rumahtangga adalah pengolahan santan, nata de coco, gula kelapa, arang tempurung, dan perabotan rumah tangga, sedangkan teknologi minyak kelapa kualitas tinggi, coco chemical/oleochemical (asam lemak / fatty alcohol, glyserin) dan minuman ringan, belum dapat dikuasai oleh industri kecil (Suyata dan Yaman 1998 dikutip A. Abdurachman dan Anny Mulyani, 2003).

Menurut Novarianto Hengky, dkk (2004) untuk menambah nilai tambah dari kelapa dapat diperoleh dengan membuat minyak kelapa murni (virgin coconut oil). Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening dan kadar asam lemak bebas rendah.

kategori yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dalam minyak jenuh, terdapat golongan asam lemak dengan rantai sedang (medium) yang terdiri atas ikatan 8 sampai 12 karbon, dan rantai panjang yang terdiri atas ikatan karbon 14 atau lebih panjang. Asam lemak jenuh rantai sedang yang terkandung di dalam VCO sebanyak 64 %, dengan rincian lebih dari 50% berupa asam laurat (C12), 6-7% asam kaprat dan 8 % asam kaprilat (Wibowo, 2006).

Manfaat VCO menurut Wibowo (2006) dan Barlina dkk. (2006) antara lain sebagai suplemen pada makanan, kosmetik, dan farmasi (obat-obatan). Kandungan utama VCO adalah asam laurat dan asam kaprat, asam ini dalam tubuh manusia diubah menjadi monolaurin dan monocaprin yang bersifat anti virus, anti bakteri dan anti jamur (Barlina, dkk., 2006).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kebun Koleksi Plasma Nutfah Mapanget, ternyata pada Kelapa Dalam Kelapa Dalam Lubuk Pakan, Jepara, Banyuwangi dan Pungkol kandungan asam lauratnya tinggi, yaitu antara 40,40% sampai dengan 42,50% (Novarianto, 2005).

Penelitian ini dilakukan di perkebunan kelapa milik rakyat di kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sampai saat ini variabilitas pertanaman Kelapa Dalam di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, demikian juga tingkat kekerabatan genetik antara populasi Kelapa Dalam di Kedua Kabupaten tersebut belum diketahui. Untuk efektifitas seleksi parameter korelasi marka morfologi dengan asam lemak rantai sedang (VCO) pada Kelapa Dalam khususnya kandungan asam laurat dan asam kaprat sampai saat ini juga belum diketahui informasinya. Informasi variabilitas fenotipik marka morfologi, kekerabatan genetik antar populasi pertanaman, dan korelasi antara marka morfologi dengan kandungan asam laurat dan asam kaprat berguna untuk pemuliaan Kelapa Dalam yang mengandung asam laurat dan asam kaprat yang tinggi.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

a. Bagaimana variabilitas fenotip marka morfologi Kelapa Dalam di Jawa Barat (Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya)

b. Bagaimana kekerabatan genetik populasi Kelapa Dalam di Jawa Barat (Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya)

c. Bagaimana korelasi antara marka morfologi dengan kandungan asam laurat dan asam kaprat

C. Tujuan

a.Mengetahui variabilitas fenotip marka morfologi b.Mengetahui kekerabatan genetik populasi Kelapa Dalam

c.Mengetahui korelasi marka morfologi dengan kandungan asam lemak rantai sedang (asam laurat dan asam kaprat)

D. Tahapan Pelaksanaan dan Metodologi

E.1 Tempat dan Waktu Pengamatan

Pengamatan karakter morfologi tanaman Kelapa Dalam dilakukan di tiga tempat yaitu : Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Cijulang di Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya.

terletak pada ketinggian sekitar 50 m di atas permukaan laut dengan jenis tanah Latosol. Pengolahan VCO dilakukan di Kecamatan Cijulang, sedangkan analisis kandungan asam laurat dan asam kaprat dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Unpad.

Pengamatan marka morfologi, pembuatan VCO dan analisis kandungan asam lemak rantai sedang (Laurat dan Kaprat) dilakukan dari bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Juli 2007.

E.2. Bahan dan Alat Pengamatan

Bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah populasi tanaman Kelapa Dalam milik perkebunan rakyat di Kecamatan Pamarican, Cijulang, dan Cikalong Tasikmalaya.

Peralatan yang digunakan meliputi meteran, seng, cat, tali tambang, slumbat, golok, pisau penyukil, jangka sorong kecil, jangka sorong besar, timbangan, kertas saring, parutan, saringan, mixer, wadah besar, baskom, selang, botol plastik, dan alat tulis.

E.3. Metode Penelitian

klaster (Harun Al Rasyid, 2000). Dari lahan seluas 3 ha dibagi menjadi tiga klaster masing-masing seluas 1 ha.

Nilai varians fenotipik dihitung dengan rumus (Steel dan Torrie, 1995) :

σ = nilai varians fenotipik

Xi = nilai karakter morfologi yang diamati n = jumlah tanaman yang diamati

Metode standar deviasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Sdσ = nilai standar deviasi varians fenotipik

2

f

σ = nilai varians fenotipik

Dengan menggunakan kriteria penilaian luas atau sempitnya variabilitas fenotipik, adalah sebagai berikut (Anderson dan Brancroft. 1952 dalam Pinaria, 1995 ):

• Bila σf2 > 2xSdσf2, berarti variabilitas fenotipiknya luas

Untuk melihat kekerabatan genetik antar populasi tanaman Kelapa Dalam digunakan analisis kekerabatan. Analisis kekerabatan merupakan teknis analisis data untuk membagi objek penelitian menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakter yang diamati untuk dilihat penyebarannya. Pembuatan dendogram menggunakan program software NTSYSpc

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi fenotip antar karakter yang diamati dilakukan analisis korelasi linier sederhana (Walpole, 1982).

(

)(

)

yi = karakter hasil (kandungan asam laurat dan asam kaprat)

Untuk menguji signifikansi dihitung nilai t05 dengan menggunakan

rumus (Walpole, 1982) sebagai berikut :

xy

Koefisien korelasi dinyatakan berkorelasi nyata apabila t-hit > t.tabel pada = 0.05 dan db = n-2

E.4. Pelaksanaan Pengamatan

Kelapa Dalam yang luas. Untuk penetuan sampel, diambil lahan seluas 3 ha, lahan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga klaster, masing-masing seluas 1 ha. Pada tiap klaster diambil 10 sampel tanaman Kelapa Dalam secara acak (skenario penarikan sampel pada Lampiran 1) sehingga akan didapatkan di masing-masing lokasi 30 tanaman sampel. Setiap sampel dinomori dengan menggunakan label seng, lalu dilakukan pengamatan morfologi batang, daun, bunga dan buah.

Untuk analisis kandungan asam laurat dan asam kaprat digunakan sampel dari setiap klaster hasil analisis kekerabatan dengan metode kromatografi gas (GCMS)

.

E.5. Pengamatan

E.5.1. Pengamatan Penunjang

− Bentuk mahkota daun

− Bentuk dan warna buah

E.5.2. Pengamatan Utama

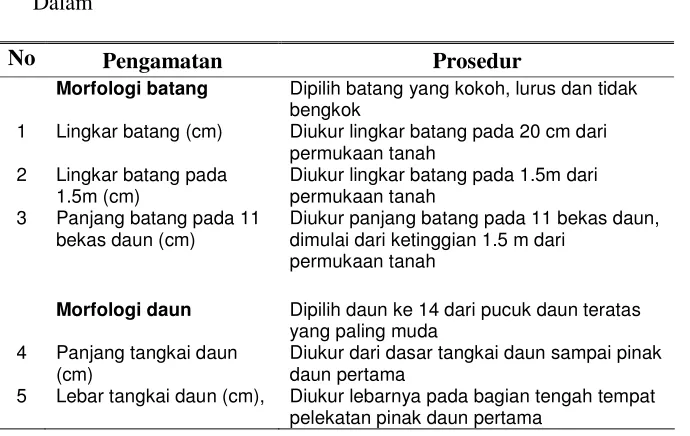

Pengamatan dilakukan pada 30 tanaman sampel Kelapa Dalam yang diambil secara acak dari lahan seluas 3 ha. Variabel-variabel yang diamati berdasarkan manual standardized research in coconut breeding IPGRI – COGENT dan Balai Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Pengamatan Marka Morfologi Tanaman Kelapa Dalam

No Pengamatan Prosedur

Morfologi batang Dipilih batang yang kokoh, lurus dan tidak bengkok

1 Lingkar batang (cm) Diukur lingkar batang pada 20 cm dari permukaan tanah

2 Lingkar batang pada 1.5m (cm)

Diukur lingkar batang pada 1.5m dari permukaan tanah

3 Panjang batang pada 11 bekas daun (cm)

Diukur panjang batang pada 11 bekas daun, dimulai dari ketinggian 1.5 m dari

permukaan tanah

Morfologi daun Dipilih daun ke 14 dari pucuk daun teratas

yang paling muda 4 Panjang tangkai daun

(cm)

Diukur dari dasar tangkai daun sampai pinak daun pertama

6 Tebal tangkai daun (cm) Diukur tebal pada bagian tengah antara pelepah pinak daun pertama.

7 Panjang Lamina (cm) Diukur panjang helaian daun mulai dari bagian pelekatan pinak daun pertama sampai ke ujung pinak daun terakhir 8 Jumlah pinak daun Dihitung salah satu sisi helaian dari pinak

daun pertama sampai pinak daun terakhir 9 Panjang pinak daun

(cm),

Diambil pada bagian tengah helaian, dua pinak daun kiri dan dua pinak daun kanan. Kemudian diukur dari pangkal sampai ujungnya

10 Lebar pinak daun (cm) Diukur pada bagian terlebar pinak daun pada keempat contoh pinak daun diatas

Morfologi bunga Diambil satu mayang yang telah terbuka

penuh 11 Panjang Tangkai Tandan

(cm) Diukur dari pangkal sampai spikelet pertama 12 Lebar Tangkai Tandan

(cm) Diukur pada bagian bawah spikelet pertama 13 Tebal Tangkai Tandan

(cm) Diukur pada bagian bawah spikelet pertama 14 Panjang rangkaian

bunga (cm)

Diukur dari spikelet pertama sampai spikelet terakhir

15 Jumlah Spikelet Dihitung jumlah spikelet dalam satu mayang 16 Jumlah Bunga Betina Dihitung jumlah seluruh bunga betina dalam

satu mayang 17 Jumlah Tandan

berseludang

Dihitung total tandan yang muncul dalam satu pohon

18 Panjang seludang Diukur panjang dari pangkal hingga ujung seludang

Komponen Buah Diambil 1 buah yang sudah matang penuh

19 Jumlah Buah Jumlah Buah dalam satu tandan 20 Panjang Buah Diukur panjang buah tanpa tangkai 21 Diameter Buah Diukur diameter terpanjang buah 22 Berat buah utuh (g) Ditimbang berat buah utuh 23 Berat buah tanpa sabut

(g)

Ditimbang berat buah yang telah dibuang sabutnya

24 Berat buah tanpa sabut dan air (g)

Ditimbang berat buah yang telah dibuang sabut dan airnya

25 Berat tempurung (g) Ditimbang berat buah yang telah dibuang sabut, air, dan dagingnya

26 Diameter tempurung (g) Diukur diameter pada ekuator buah 27 Berat daging buah (g) Ditimbang berat daging buah

28 Tebal daging buah (cm) Diukur tebal daging buah pada equator buah 29 Tebal Sabut Selsisih diameter buah dan diameter

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

F.1. Pengamatan Penunjang

Pengamatan di Kecamatan Pamarican, Cijulang, dan Cikalong dilakukan bersamaan waktunya, yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juni 2007.

Di Kecamatan Pamarican rata-rata curah hujan sekitar 2 271,92 mm tahun, tipe iklim C menurut Schmidt dan Fergusson (1952), keadaan topografi wilayah tersebut termasuk datar dan berbukit – bukit dengan ketinggian tempat 0 - 500 m di atas permukaan laut (dpl), jenis tanah di tempat penelitian termasuk jenis tanah grumusol ( vertisol ) dengan pH 5,8 (Informasi Data BPPT Pamarican, 2006). Tanah jenis ini kurang optimal untuk pertumbuhan tanaman kelapa, karena kelapa membutuhkan pH 6,5 – 7,5, selain itu aerasi tanahnya kurang baik.

Di Kecamatan Cijulang rata-rata curah hujan sebesar 2948,73 mm/th, tipe iklim B menurut Schmidt dan Fergusson (1952), keadaan topografi wilayah tersebut termasuk datar, berjarak 1 km dari tepi pantai denga ketinggian tempat 2 – 10 m dpl, jenis tanah di tempat penelitian termasuk jenis latosol dengan pH 5 - 7 (Informasi Data BPP Cijulang, 2006), tanah jenis ini berwarna coklat-merah, tekstur tanah liat berpasir, kandungan bahan organiknya berkisar 3-9 %, reaksi tanah berkisar antara pH 5 – 7. Jenis tanah seperti ini secara fisik baik untuk pertanaman kelapa karena memiliki aerasi dan peresapan air yang cukup baik (Setyamidjaja, 2000).

tanah ini memiliki lapisan solum tanah yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 1,3 m – 5,0 m bahkan lebih, warnanya merah, coklat, kandungan bahan organiknya berkisar 3-9 %, reaksi tanah berkisar antara pH 4,5-6,5, tekstur tanahnya liat, sedangkan struktur remah dan konsistensi adalah gembur (Saifuddin Sarief, 1993). Tanah jenis ini merupakan tanah yang cukup baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa karena memiliki aerasi dan peresapan air yang cukup baik.

Tanaman Kelapa Dalam populasi Pamarican berumur antara 25 -35 tahun dan memiliki penampilan populasi yang seragam, tumbuh tersebar di sekitar pekarangan rumah dengan sistem tanam tidak beraturan, sedangkan populasi Cijulang berumur antara 25 – 35 tahun dan memiliki penampilan populasi yang seragam dengan penampilan populasi yang seragam, tumbuh dalam sistem pertanaman tunggal pada jarak tanam 8 m x 8 m, adapun populasi Cikalong umur populasi tanaman antara 20 – 25 tahun, penampilan populasi seragam, ditanaman dalam sistem pertanaman tunggal pada jarak 10 x 10 m.

Bentuk mahkota daun di tiga lokasi pada umumnya berbentuk bulat, ada beberapa tanaman yang bentuknya setengah bulat, juga bentuk buahnya di ketiga lokasi pada umumnya berbentuk lonjong, sebagian berbentuk bulat dan kebanyakan berwarna hijau, hanya sebagian kecil saja buah yang berwarna jingga.

F.2. Pengamatan Utama

F.2.1. Variabilitas Fenotipik Karakter-Karakter Morfologi Populasi Kelapa Dalam

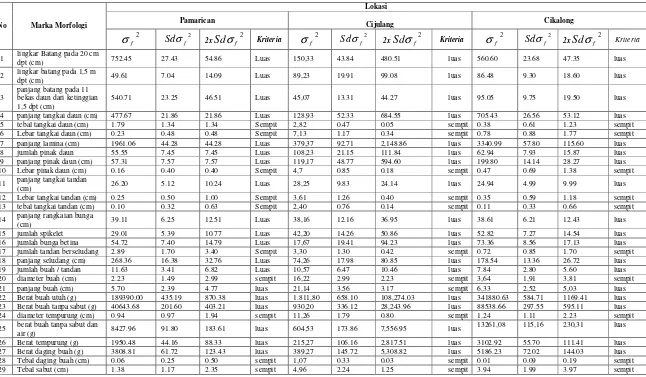

Hasil analisis statistik terhadap karakter-karakter morfologi Kelapa Dalam tersaji pada Tabel 1. Di ketiga lokasi, ada 18 karakter yang sama variabilitas fenotipiknya luas dan 10 karakter yang sama variabilitas fenotipiknya sempit. Hanya satu karakter yaitu panjang buah variabilitasnya sempit di Kecamatan Cijulang, sedang di Kecamatan Pamarican dan Cikalong variabilitas fenotipiknya luas. Pada umumnya ada kesamaan variabilitas fenotipnya. Kelompok karakter yang memiliki variabilitas yang luas kemungkinan terjadi karena ada perubahan faktor genetik akibat terjadinya penyerbukan silang antara populasi-populasi tanaman Kelapa Dalam yang ada di area pertanaman tersebut. Atau luasnya variabilitas fenotipik tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan.

F.2.2. Kekerabatan Genetik antar Populasi Kelapa Dalam

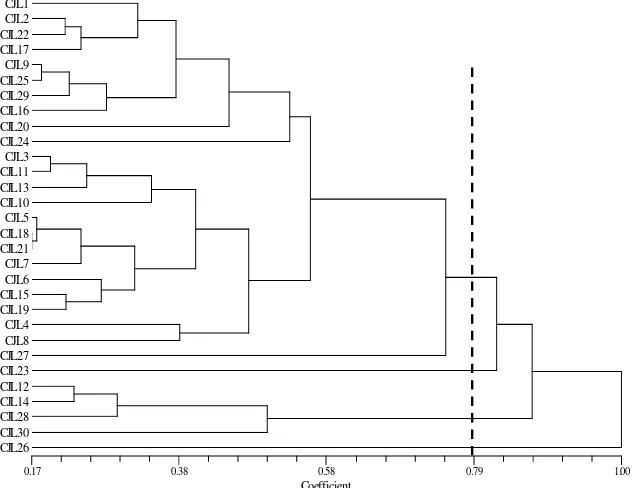

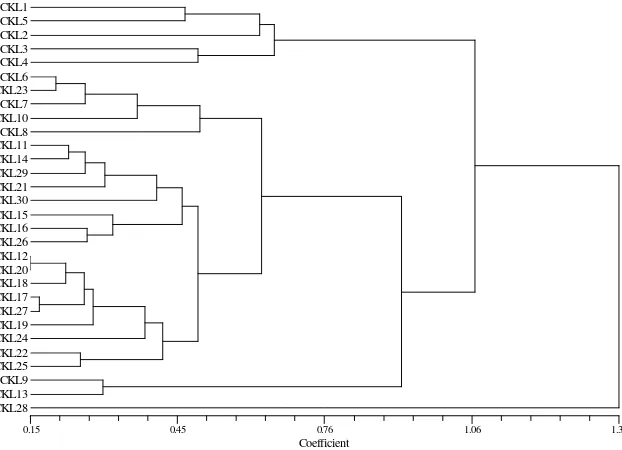

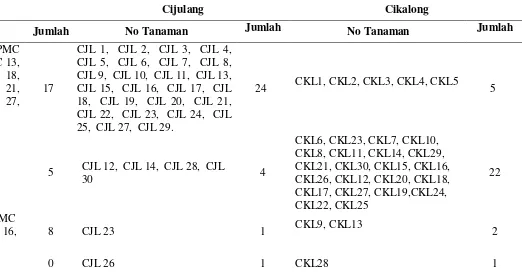

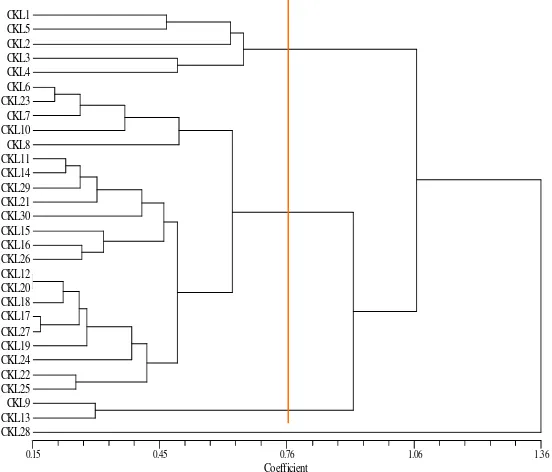

Pengelompokan variasi yang terjadi pada populasi tanaman Kelapa Dalam dievaluasi dengan menggunakan analisis kekerabatan dengan membagi objek penelitian menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakter-karakter morfologinya, penyebarannya tersaji pada Gambar 1 untuk Kecamtan Pamarican, Gambar 2 untuk Kecamatan Cijulang, dan Gambar 3 untuk Kecamatan Cikalong. Jarak euclidean terdekat dari ketiga lokasi tersebut berkisar antara 0,15 sampai dengan 0,17, sedangkan jarak eculid terjauh berkisar 0,95 – 1,36.

17 anggota populasi, yaitu nomor tanaman PMC 1, PMC 2, PMC 5, PMC 7, PMC 10, PMC 12, PMC 13, PMC 14, PMC 17, PMC 18, PMC 19, PMC 20, PMC 21, PMC 23, PMC 24, PMC 27, PMC 30. Kelompok ke II terdiri 5 populasi yaitu nomor PMC 3, PMC 4, PMC 6, PMC 9, PMC 11, PMC 15, PMC 16, PMC 22, sedangkan Kelompok III terdiri 2 populasi yaitu nomor PMC 3, PMC 4, PMC 6, PMC 9, PMC 11, PMC 15, PMC 16, PMC 22.

Di lokasi Kecamatan Cijulang dalam Tabel 2, dendogram kekerabatan genetik (Gambar 2) populasi Kelapa Dalam terbagi atas 4 kelompok atau klaster pada jarak 0, 79 euclidean. Kelompok I merupakan kelompok terbesar, terdiri dari 24 individu populasi yaitu nomor tanaman CJL 1, CJL 2, CJL 3, CJL 4, CJL 5, CJL 6, CJL 7, CJL 8, CJL 9, CJL 10, CJL 11, CJL 13, CJL 15, CJL 16, CJL 17, CJL 18, CJL 19, CJL 20, CJL 21, CJL 22, CJL 23, CJL 24, CJL 25, CJL 27, CJL 29. Kelompok ke II terdiri 4 individu populasi yaitu nomor CJL 12, CJL 14, CJL 28, CJL 30. Kelompok III dan IV terdiri dari 1 individu populasi yaitu masing-masing nomor CJL 23 dan CJL 26.

Suatu tanaman dikatakan genetiknya berkerabat dekat apabila memiliki jarak euclidean kurang dari 7,0 dan berkerabat jauh apabila memiliki jarak euclidean lebih dari 7,0. (Komunikasi dengan Agung Karuniawan, 2007). Hasil analisis kekerabatan di tiga lokasi menunjukan jarak euclidean terjauh hanya sebesar 1,36 euclidean. Pada jarak tersebut semua anggota populasi di ketiga lokasi kekerabatannya sangat dekat.

Coefficient

Gambar 1. Dendogram 30 Sampel Tanaman Kelapa Dalam Pamarican Berdasarkan Karakter Morfologinya.

Gambar 2. Dendogram 30 Sampel Tanaman Kelapa Dalam Cikalong Berdasarkan Karakter Morfologinya

Adanya karakter-karekter yang memiliki variabilitas fenotipik yang luas namun kekerabatannya genetiknya sempit, mengindikasikan bahwa faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi penampilan fenotip daripada faktor genetiknya

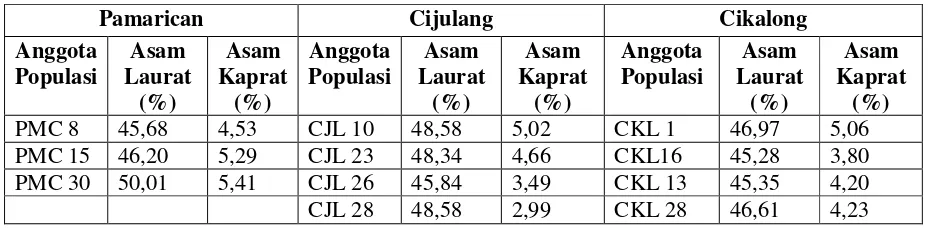

Analisis kandungan asam lemak jenuh rantai sedang khususnya asam laurat dan asam kaprat, untuk mewakili setiap klaster / kelompok kekerabatan hanya diambil satu sampel yang memiliki volume VCO paling banyak, yaitu untuk populasi di Kecamatan Pamarican PMC 8, PMC 15, dan PMC 30; di Kecamatan Cijulang CJL 10, CJL 23, CJL 26, dan CJL 28; untuk Kecamatan Cikalong CKL 1, CKL16, CKL 13, dan CKL 28. Kandungan asam laurat dan asam kaprat di ketiga lokasi pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Asam Laurat dan Asam Kaprat

Pamarican Cijulang Cikalong

Anggota Menurut standar AFCC (Asian and Facific Coconut Community) dalam Setiaji dan Prayugo (2006) standar VCO yang baik mengandung sekitar 65 % MCFA yang terdiri atas: 43 sampai 53 % asam laurat, 5 sampai 10 % asam kaprat, dan 4,5 sampai 8 % asam kaprilat, sedangkan Wibowo (2005) menyatakan bahwa VCO kandungan asam lauratnya lebih dari 50 %, sedangkan kandungan asam kapratnya 6 – 7 %. Melihat Tabel 3, kandungan asam laurat dan asam kaprat semuanya di atas standar APCC. Anggota populasi PMC 30 (di Kec. Pamarican) menunjukkan kandungan asam laurat (50,01 %) yang tertinggi dari semua anggota populasi yang diteliti. Sedangkan kandungan asam kaprat yang tertinggi yaitu dari anggota populasi PMC 30 (5,41 %) diikuti oleh anggota populasi PMC 15 (5,29%), kedua anggota populasi tersebut berasal dari Kecamatan Pamarican.

Pertanaman Kelapa Dalam di Kecamatan Pamarican tumbuh di pekarangan rumah dan di kebun dekat pemukiman, walaupun pertanaman kelapa ini tumbuh pada tanah jenis grumusol / vertisol, kemungkinan banyak sisa limbah rumah tangga yang bisa menambah unsur hara pertanaman kelapa tersebut yang dapat memacu menaikan kandungan asam laurat dan asam kaprat.

dalam kualitas VCO yang baik, karena standar mutu densitas VCO menurut AFCC nilainya antara 0,915 – 0,920 (Setiaji dan Prayugo, 2006).

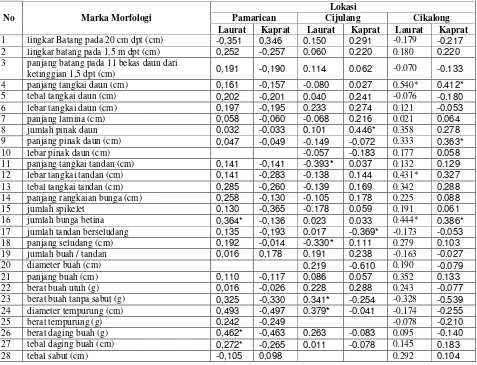

F.2.3. Korelasi antara Karakter-Karakter Morfologi dengan Kandungan Asam Laurat dan Kaprilat

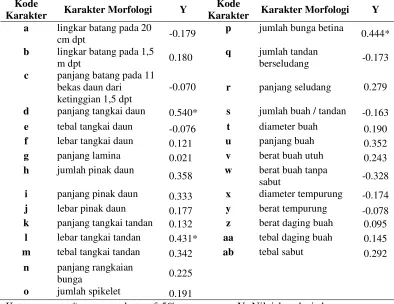

Nilai koefisien korelasi antara karakter-karakter morfologi dengan kandungan asam laurat dan kaprat dapat dilihat pada Tabel 4. Karakter-karakter morfologi yang berkorelasi dengan asam laurat dan dengan asam kaprat relatif sedikit dan jenis karakter karakter-karakter morfologi yang berkorelasi dengan asam laurat dan asam kaprtat tersebut di ketiga lokasi pada umumnya berbeda-beda. Hanya ada satu karakter yang sama yaitu jumlah bunga betina yang berkorelasi dengan asam laurat baik di Kecamatan Pamrican maupun di Kecamatan Cikalong. Di Kecamatan Pamarican nilai korelasinya 0,364 sedangkan di Kecamatan Cikalong 0,444. Melihat adanya korelasi dari karakter morfologi yang berbeda-beda di ketiga lokasi, hal ini menunjukan adanya perbedaan pengaruh faktor lingkungan. Kondisi ini diperkuat dengan penampilan dari variabilitas fenotipik untuk kebanyakan karakter morfologi adalah luas, namun dilihat dari kekerabatan genetiknya sempit. Adanya korelasi negatif panjang tangkai tandan (-0,393) dan panjang seludang (-0,330) dengan kandungan asam laurat kemungkinan hal ini terjadi karena fotosintat yang dibutuhkan untuk pembentukan asam laurat digunakan untuk pertumbuhan tangkai tandan dan tangkai seludang.

22 Tabel 4. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi dan Kriteria Variabilitas Fenotipik Karakter-Karakter Morfologi di Lokasi Pamarican,

Cijulang, dan Cikalong.

11 panjang tangkai tandan

(cm) 26.20 5.12 10.24 Luas 28,25 9.83 24.14 luas 24.94 4.99 9.99 luas

12 Lebar tangkai tandan (cm) 0.25 0.50 1.00 Sempit 3,61 1.26 0.40 sempit 0.35 0.59 1.18 sempit

13 tebal tangkai tandan (cm) 0.10 0.32 0.63 Sempit 2,40 0.76 0.14 sempit 0.11 0.33 0.66 sempit

14 panjang rangkaian bunga

(cm) 39.11 6.25 12.51 Luas 38,16 12.16 36.95 luas 38.61 6.21 12.43 luas

25 berat buah tanpa sabut dan

Pamarican Cijulang Cikalong

Cluster No Tanaman Jumlah No Tanaman Jumlah No Tanaman Jumlah

I

PMC 1, PMC 2, PMC 5, PMC 7, PMC 10, PMC 12, PMC 13, PMC 14, PMC 17, PMC 18, PMC 19, PMC 20, PMC 21, PMC 23, PMC 24, PMC 27, PMC 30

17

CJL 1, CJL 2, CJL 3, CJL 4, CJL 5, CJL 6, CJL 7, CJL 8, CJL 9, CJL 10, CJL 11, CJL 13, CJL 15, CJL 16, CJL 17, CJL 18, CJL 19, CJL 20, CJL 21, CJL 22, CJL 23, CJL 24, CJL 25, CJL 27, CJL 29.

24 CKL1, CKL2, CKL3, CKL4, CKL5 5

II PMC 8, PMC 25, PMC 26,

PMC 28, PMC 29, 5

CJL 12, CJL 14, CJL 28, CJL

30 4

CKL6, CKL23, CKL7, CKL10, CKL8, CKL11, CKL14, CKL29, CKL21, CKL30, CKL15, CKL16, CKL26, CKL12, CKL20, CKL18, CKL17, CKL27, CKL19,CKL24, CKL22, CKL25

22

III

PMC 3, PMC 4, PMC 6, PMC 9, PMC 11, PMC 15, PMC 16, PMC 22

8 CJL 23 1 CKL9, CKL13 2

Lokasi

Pamarican Cijulang Cikalong No Marka Morfologi

Laurat Kaprat Laurat Kaprat Laurat Kaprat 1 lingkar Batang pada 20 cm dpt (cm) -0,351 0,346 0.150 0.291 -0.179 -0.217

2 lingkar batang pada 1,5 m dpt (cm) 0,252 -0,257 0.060 0.220 0.180 0.220

3 panjang batang pada 11 bekas daun dari

ketinggian 1,5 dpt (cm) 0,191 -0,190 0.114 0.062 -0.070 -0.133 4 panjang tangkai daun (cm) 0,161 -0,157 -0.080 0.027 0.540* 0.412*

5 tebal tangkai daun (cm) 0,202 -0,201 0.040 0.241 -0.076 -0.180

6 lebar tangkai daun (cm) 0,197 -0,195 0.233 0.274 0.121 -0.053

7 panjang lamina (cm) 0,058 -0,060 -0.068 0.216 0.021 0.064

8 jumlah pinak daun 0,032 -0,033 0.101 0.446* 0.358 0.278

9 panjang pinak daun (cm) 0,047 -0,049 -0.149 -0.072 0.333 0.363*

10 lebar pinak daun (cm) -0.057 -0.183 0.177 0.058

11 panjang tangkai tandan (cm) 0,141 -0,141 -0.393* 0.037 0.132 0.129

12 lebar tangkai tandan (cm) 0,141 -0,283 -0.138 0.144 0.431* 0.327

13 tebal tangkai tandan (cm) 0,285 -0,260 -0.139 0.169 0.342 0.288

14 panjang rangkaian bunga (cm) 0,258 -0,130 -0.105 0.178 0.225 0.088

15 jumlah spikelet 0,130 -0,365 -0.178 0.059 0.191 0.061

16 jumlah bunga betina 0,364* -0,136 0.023 0.033 0.444* 0.386*

17 jumlah tandan berseludang 0,135 -0,193 0.017 -0.369* -0.173 -0.053

18 panjang seludang (cm) 0,192 -0,014 -0.330* 0.111 0.279 0.103

19 jumlah buah / tandan 0,016 0,178 0.191 0.238 -0.163 -0.027

20 diameter buah (cm) 0.219 -0.610 0.190 -0.079

21 panjang buah (cm) 0,110 -0,117 0.086 0.057 0.352 0.133

22 berat buah utuh (g) 0,016 -0,026 0.228 0.288 0.243 -0.077

23 berat buah tanpa sabut (g) 0,325 -0,330 0.341* -0.254 -0.328 -0.539

24 diameter tempurung (cm) 0,493 -0,497 0.379* -0.041 -0.174 -0.255

25 berat tempurung (g) 0,242 -0,249 -0.078 -0.210

26 berat daging buah (g) 0,462* -0,463 0.263 -0.083 0.095 -0.140

27 tebal daging buah (cm) 0,272* -0,265 0.011 -0.078 0.145 0.183

Penelitian ini menghasilkan beberapa keluaran antara lain variabilitas fenotip Kelapa Dalam cukup luas namun kekerabatan genetiknya sangat dekat. Dari jarak jarak euclidean 0,75 – 0,79 terdapat 3 sampai 4 klaster anggota populasi Kelapa Dalam di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Pamarican dan Cijulang di Kabupaten Ciamis, serta Kecamatan Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya. Diketahui informasi kandungan asam lauratnya antara 45,28 % – 50,1 % dan asam kaprat antara 2,99 % – 5,41 %. Adanya korelasi positif antara marka jumlah bunga betina dengan kandungan asam laurat di Kecamatan Pamarican di Kabupaten Ciamis dan Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menghasilkan 3 skripsi sarjana pertanian Program Studi Pemuliaan Tanaman, sedangkan untuk mahasiswa S-3 penelitiannya tidak jadi karena sumber biaya untuk program S-3 tidak ada.

Nama NPM Judul Skripsi

Andies Ahmad Sobar (lulus)

E1A03013 Variabilitas Fenotipik Karakter Morfologi Dan Korelasinya Terhadap Asam Laurat Tanaman Kelapa Dalam Di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

Aan Darwati (siap ujian)

E1A02016 Variabilitas Fenotipik Karakter Morfologi Dan Korelasinya Terhadap Asam Laurat Tanaman Kelapa Dalam Di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Yudiyana (siap ujian)

E1A01043 Variabilitas Fenotipik Morfologi Dan Korelasinya Dengan Kandungan Asam Laurat Kelapa Dalam Di Kecamatan Cijulang, Ciamis

didampingi dosen mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan petani, pengalaman ini dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa.

H. TOLAK UKUR KEBERHASILAN

No Indikator Kinerja Utama / Pendukung

Baseline Target akhir Juli 2007

1 Jumlah Mahasiswa yang terlibat 3 orang 3 orang 2 Jumlah karya ilmiah yang akan

dipublikasi

3 judul 3 judul

I. HAMBATAN PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASINYA

Pada proposal ditentukan lokasi penelitian berada di Kecamatan Pamarican, Parigi dan Cikalong, akan tetapi setelah terjun ke lapangan ada perubahan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Parigi diganti menjadi di Kecamatan Cijulang dengan melihat aspek sosial yaitu kepemilikan lahan seluas 3 ha yang akan diteliti milik satu orang petani.

Panen buah kelapa dilakukan pada satu tandan yang berumur 10 – 12 bulan, maka keragaman matangnya berbeda, juga butir per-tandannya berbeda, hal ini berdampak pada volume VCO yang dihasilkan berbeda.

TAHAPAN, SASARAN, LUARAN, DAN METODOLOGI

Peneliti Utama : Dr. Anne Nuraini, Ir., M.S

Judul Penelitian : Evaluasi Marka Morfologi dan Asam Lemak Jenuh Rantai Sedang Kelapa Dalam di Jawa Barat

No. Tahapan Sasaran Luaran Metodologi

1. Survey lokasi penelitian Mendapatkan Lokasi di Ciamis dan Tasikmalaya yang banyak ditanami Kelapa Dalam

Lokasi terpilih di Ciamis dan

Tasikmalaya Survey

2.

Pengambilan sampel tanaman kelapa untuk pengamatan karakter morfologi

Mendapatkan variabilitas morfologi tanaman kelapa Dalam di dua kabupaten

Marka morfologi dari tanaman

Kelapa Dalam di Dua Kabupaten Percobaan di lapangan

3. Pengambilan sampel buah kelapa untuk dibuat VCO

Mendapatkan Buah kelapa yang baik

untuk dibuat VCO VCO dari Kelapa Dalam Percobaan di lapangan

4. Analisis Kandungan Asam Lemak Jenuh Rantai sedang

Menentukan variabilitas kandungan asam lemak jenuh rantai sedang dari beberapa tanaman sampel dari dua kabupaten

Kandungan asam lemak jenuh rantai sedang dari beberapa tanaman sampel dari dua Kabupaten

uji

J. KESIMPULAN DAN SARAN

J.1 Kesimpulan

Variabilitas fenotipik luas untuk sebagian besar marka morfologi baik di lokasi Kecamatan Pamarican, Parigi dan Ciakalong. Marka morfologinya antara lain lingkar Batang pada 20 cm di atas permukaan tanah (dpt), lingkar batang pada 1,5 m dpt, panjang batang pada 11 bekas daun dari ketinggian 1,5 dpt, panjang tangkai daun, panjang lamina, jumlah pinak daun, panjang pinak daun, panjang tangkai tandan, panjang rangkaian bunga, jumlah spikelet, jumlah bunga betina, panjang seludang, jumlah buah / tandan, panjang buah, berat buah utuh, berat buah tanpa sabut, berat tempurung, berat daging buah.

Populasi Kelapa Dalam di Kecamatan Pamarican, Cijulang, dan Cikalong kekerabatan genetiknya dekat dengan jarak euclidean 0,95 – 1,36. Pada jarak 0,75 di Kecamatan Pamarican terdapat 4 kelompok anggota populasi, pada jarak 0,79 euclidean di Kecamatan Cijulang terdapat 4 kelompok anggota populasi, sedangkan di Kecamatan Cikalong terdapat 4 kelompok anggota populasi pada jarak 0,76.

dan Cikalong. Sedangkan karakter morfologi yang berkorelasi negatif dengan kandungan asam laurat yaitu karakter panjang tangkai tandan dan panjang seludang, kedua korelasi tersebut hanya terjadi di Kecamatan Cijulang.

Karakter yang berkorelasi positif dengan kandungan asam kaprat di Kecamatan Cijulang yaitu karakter jumlah pinak daun; di Kecamatan Cikalong panjang tangkai daun, panjang pinak daun dan jumlah bunga betina, sedangkan karakter jumlah tandan berseludang berkorelasi negatif dengan kandungan asam kaprat dan hanya ditemukan di Kecamatan Cijulang. Adapun di Kecamatan Pamarican tidak ditemui baik karakter morfologi yang berkorelasi dengan kandungan asam kaprat.

J.2. Saran

1. Di Kecamatan Pamarican anggota populasi PMC 30 kandungan asam laurat dan asam kapratnya paling tinggi, masing-masing 50,1 % dan 5,41 %. Anggota populasi ini bisa diperbanyak secara generatif untuk mendapatkan VCO yang sesuai dengan standar.

2. Karakteristik marka molekuler perlu diketahui

3. Seleksi tidak langsung pada tanaman Kelapa Dalam yang mempunyai kandungan asam laurat dan asam kaprat yang tinggi di Cikalong bisa melalui marka morfologi panjang tangkai daun dan jumlah bunga betina.

4. Untuk meningkatkan kandungan asam laurat dan asam kaprat, secara agronomi perlu dilakukan penelitian pemupukan.

E. Daftar Pustaka

Abdurachman dan Anny Mulyani. 2003. Pemanfaatan Lahan Berpotensi Untuk Pengembangan Produksi Kelapa. Jurnal Litbang Pertanian, 22(1), 2003

Allolerung, D., Zainal Mahmud, dan Bambang Prastowo. 2006. Peluang Kelapa untuk Pengembangan Produk Kesehatan dan Biodiesel. Konferensi Nasional Kelapa VI, Gorontalo.

Al-Rasyid, Harun. 2000. Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Diktat Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.

Bambang Setiaji dan Surip Prayugo. 2006. Membuat VCO Berkualitas Tinggi. Penebar Swadaya, Jakarta.

Barlina Rindengan dan Hengky Novarianto. 2005. Pembuatan dan Pemanfaatan Minyak Kelapa Murni. Penebar Swadaya. Jakarta Barlina, R., S. Karouw, dan Hutapea R. 2006. Minyak Kelapa Murni

(Virgin Coconut Oil). Pengolahan, Pemanfaatan, dan Peluang Pengembangannya. Dalam Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Balai Penelitian Tanaman Kelapa Dalam dan Palma Lain, Manado.

Ellina Mansyah, 2002. Analisis variabilitas Genetik Manggis melalui teknik RAPD dan Fenotipiknya pada Berbagai Lingkungan tumbuh di Jawa dan Sumatera Barat. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Gasperz, V. 1995. Teknik Analisis dalam Penelitian percobaan. Jilid II Tarsito. Bandung.

Manggabarani, A. 2006. Kebijakan Pembangunan Agribisnis Kelapa. Konferensi Nasional Kelapa VI, Gorontalo.

Novarianto Hengky, 1995. Kandungan Minyak dan Protein Serta Komposisi Asam Lemak Dari Berbagai Tipe Kelapa. Pemeberitaan Littri Vol. XX No. 3 – 4, Oktober 1994 – Maret 1995. p 61 – 68.

Teknologi. Prosiding. Simposium IV Hasil .Penelitian Tanaman Perkebunan. Bogor.

Novarianto, H. 2005. Plasma Nutfah dan Pemuliaan Kelapa. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Balai Penelitian Tanaman Kelapa Dalam dan Palma Lain, Manado.

Pinaria, Arthur. 1995. Variabilitas Genetik dan Heritabilitas Karakter-Karakter Biomasa 53 Genotip Kedelai. Thesis S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. Tidak

dipublikasikan.

Santos, G.A., P.A. Batugal, A. Toman. L. Baudoin, and J.P. Gaboisse. 1997. Manual Standard . e.d. research technique in coconut breeding. IPGRI-Cogent, Serdang Selangor, Darul Ihsan Malaysia.

Setiaji Bambang dan Prayugo, 2006. Membuat VCO Berkualitas Tinggi. Penerbit Swadaya. Bandung

Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika : Suatu Pendekatan Biometrik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sukartin, J.K dan M. Sitanggang. 2005 Gempur Penyakit dengan VCO. PT Agro Media Pustaka. Jakarta

Sumarsono, 2000. Keanekaragaman Genetik Lima Populasi Kelapa Dalam Dari Jawa Berdasarkan Penanda RAPD. Prograsm Pascasarjana IPB. Tidak dipublikasikan

Thampan. 1981. Handbook On Coconut Palm. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi Bombay Calcuta.

Walpole, R.E. 1982. Pengantar statistika. Edisi Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lampiran 1. Skenario Penarikan Sampel di Kecamatan Pamarican

Keterangan :

Pengacakan sample menggunakan table random Luas keseluruhan lahan 3 ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

119

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

223

220 221 222 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

219 Blok I

Blok III

Lampiran 2.Skenario penarikan sampel di Kecamatan Cijulang

Ket :

- area pertanaman seluas 3 ha dibagi menjadi 3 cluster dengan masing-masing cluster seluas 1 ha.

- Pengacakan sampel menggunakan tabel random - Tanaman yang terpilih:

Lampiran 3. Skenario penarikan sampel di Kecamatan Cikalong

U

Keterangan :

Pengacakan sampel menggunakan tabel random Luas keseluruhan lahan 3 ha

CKL1 = 5 CKL11 = 115 CKL21 = 230

CKL2 = 9 CKL12 = 124 CKL22 = 232

CKL3 = 11 CKL13 = 130 CKL23 = 238

CKL4 = 25 CKL14 = 136 CKL24 = 242

CKL5 = 35 CKL15 = 138 CKL25 = 248

CKL6 = 46 CKL16 = 143 CKL26 = 257

CKL7 = 51 CKL17 = 153 CKL27 = 268

CKL8 = 70 CKL18 = 166 CKL28 = 273

CKL9 = 83 CKL19 = 169 CKL29 = 289

Lampiran 5. Personalia Penelitian

Lampiran 6. Biodata Ketua Pelaksana

Nama : Dr. Anne Nuraini, Ir. M.P.

Tempat dan Tanggal Lahir : Garut, 7 Nopember 1962

Jenis Kelamin : Wanita

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bukit Cinunuk Indah No. A 11

Cileunyi, Bandung : HP. 08122070725

Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV a/131 683 773

Jabatan : Lektor Kepala

Alamat kantor : Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21,

Jatinangor. Mulai Bekerja sebagai Dosen : Tahun 1987 Riwayat Pendidikan :

Tahun 1988. Peranan Zat Pengatur Tumbuh dalam Pertumbuhan Kultur Jaringan Tembakau (Nicotiana tabacum) dan Produksi Metabolit Sekunder. PAU Ilmu Hayati ITB. Bandung.

Tahun 1990. Pengaruh Umur Panen dan Kelembaban Nisbi Ruang Simpan terhadap Viabilitas Benih Kedelai. Fakultas Pertanian UNPAD. Bandung. Tahun 1991. Pengaruh Kadar Air dan Kemasan Benih terhadap Viabilitas Benih Kedelai (Glycine max (L.) Merr.). Fakultas Pertanian UNPAD. Bandung. Tahun 1991. Respons Padi Gogo Varietas Dodokan terhadap Pengapuran dan Pemupukan Fosfat. Fakultas Pertanian UNPAD. Bandung.

Tahun 1992. Pengaruh Cara Ekstraksi terhadap Viabilitas dan Vigor Benih Mentimun (Cucumis sativus) .

Tahun 1992. Laporan Kursus Rekayasa Genetik-DNA Rekombinan. PAU Bioteknologi ITB. Bandung.

Tahun 1993. Pengaruh Kondisi Osmotik dengan PEG 6000 terhadap Viabilitas dan Vigor Benih serta Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) pada Berbagai Tingkat Kemunduran Benih. Tesis. Program Pascasarjana UNPAD

Tahun 1993. Pengaruh Priming terhadap Viabilitas dan Vigor Benih kedelai (Glycine max (L.) Merr.).

Tahun 1997. Viabilitas Benih, Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) pada Berbagai Kelembaban Nisbi dan Lama Penyimpanan.

Tahun 1998. Pengaruh “Osmoconditioning” dengan PEG 6000 terhadap Viabilitas, Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah pada Berbagai Tingkat Kemunduran Benih.

Tahun 1999. Pengaruh Mikoriza dan Bahan Organik Bokashi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kentang Kultivar Atlantik di Dataran Medium. Tahun 2000. Perlakuan Priming dengan PEG 6000 untuk Invigorasi Benih Kacang Hijau (Vigna radiata) pada Berbagai Tingkat Kemunduran Benih. Tahun 2002. Respons Kedelai terhadap Kalium dan Cendawan Mikoriza

Arbuskular pada Kondisi Tercekam Kekeringan selama Periode Pembentukan Polong sampai Pengisian Biji. Disertasi. Program Pascasarjana UNPAD Tahun 2003. Pengaruh Dosis Pupuk P dan Cendawan Mikoriza Arbuskular

terhadap Kuantitas dan Kualitas Benih Buncis Tegak (Phaseolus vulgaris L.) Tahun 2003. Respons Tanaman Buncis Tegak (Phaseolus vulgaris L.) yang

Diberi Cendawan Mikoriza Arbuskular terhadap Cekaman Kekeringan pada Fase Pengisian Biji

Taahun 2003. Peningkatan Pemahaman Mata Kuliah Biologi untuk Mahasiswa Fakultas Pertanian, MIPA, Kedokteran Gigi, FKU dan Peternakan melalui Modul tentang Fotosintesis, Respirasi. Nutrisi, Hormon dan Reproduksi pada Tumbuhan. Teaching Grant Proyek DUE-LIKE Program Terpadu Basic Science, UNPAD

Publikasi

Tahun 2002. Pengaruh Kalium dan Cendawan Mikoriza Arbuskular terhadap Komponen Hasil dan Hasil Kedelai yang Tercekam Kekeringan selama Periode Pengisian Biji. Kultivasi Volume 1 Nomor 3. hal. 37-43. Tahun 2003. Pengaruh Kalium dan Tingkat Cekaman Kekeringan pada Fase

Pengisian Biji terhadap Komponen Hasil, Hasil, dan Vigor Benih Kedelai . Kultivasi Volume 2 No. 1. Hal. 1-6.

Tahun 2003. Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Organic Matter Bokashi Dosages on Growth and Yield of Potato Cv. Atlantic in Mid Elevation. Prosiding Seminar Internasional : Contribution of Low Input Sustainable Agriculture/LISA in Strengthening Food Security Program in Indonesia, Bandung 7 Oktober 2003.

Tahun 2004. Invigorasi Berbagai Tingkat Kemunduran Benih Kacang Hijau (Vigna radiata) dengan PEG 6000. Kultivasi Vol 3 Nomor 5, Nov. 2004 Tahun 2004. Pengaruh Tingkat Cekaman Kekeringan pada Fase Pengisian Biji

Kursus-Kursus yang Pernah Diikuti :

Tahun 1987. Mikrokomputer dalam Bidang Pendidikan. UNPAD.

Tahun 1988. Kultur Jaringan, Pencangkokan Dosen Dalam Negeri di PAU Ilmu Hayati ITB, Bandung

Tahun 1989. Metoda Penelitian Ilmu-Ilmu Alam. Lembaga Penelitian UNPAD. Tahun 1992. Rekayasa Genetik : DNA Rekombinan di PAU Bioteknologi ITB. Tahun 1995. TOEFL. Pascasarjana UNPAD.

Tahun 1998. Teknik Penyiapan Lahan Tanpa Olah Tanah. PEDCA UNPAD. Tahun 1999. Pelatihan Budidaya Cacing Tanah. AKVI Jatinangor.

Tahun 2000. Aplied Aproach. Fakultas Pertanian UNPAD.

Tahun 2005. Pelatihan e-Learning Universitas Padjadjaran. Tanggal 22 - 27 Agustus 2005. Team Pengembangan e-Learning UNPAD.

Tahun 2007. Pelatihan untuk Pelatih Penalaran Mahasiswa. Poerwokerto. Nopember.

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat :

Tahun 1988. Penyuluhan Pola Tanam di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Tahun 1989. Penyuluhan dan Demplot tentang Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Sayuran di desa-desa : Cikahuripan, Sukasari dan

Margamukti di Kabupaten Sumedang; Rancasari dan Mengger di Kabupaten Bandung.

Tahun 1990. Membimbing KKN mahasiswa UNPAD di Kabupaten Subang. Tahun 1990. Penyuluhan Pengelolaan Air pada lahan kering dan lahan sawah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Tahun 1991. Penyuluhan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dengan Tanaman Sayuran di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Tahun 2001. Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan dengan Menanam Sayuran secara Vertikultur di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

Tahun 2001. Membimbing KKN mahasisawa UNPAD di Desa Pasigaran dan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari

Tahun 2002. Penghijauan Pemukiman Padat Penduduk Di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung Dengan Bertanam Sayuran Secara Vertikultur

Tahun 2003. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan Tanaman Obat-obatan yang Ditanam di Dalam Pot di Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung.

Tahun 2003. Pemanfaatan Lahan Sempit dengan Tabulampot (Tanaman Buah dalam Pot) di Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung

Tahun 2005. Penggunaan Kompos Hasil Bioaktivator untuk Meningkatkan Hasil Tembakau di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten

Sumedang. Ketua.

Tahun 2005. Budidaya Sayuran secara Vertikal dalam Rangka Peningkatan Gizi Keluarga di Desa Mekarmukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. Anggota

Tahun 2005. Pemanfaatan Toga (Tanaman Obat Keluarga) dalam Pot untuk Meningkatkan kesehatan Keluarga di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Anggota

Pengalaman Kerja :

Tahun 1992. Survey mengenai Penggunaan Benih Padi Berlabel di Jawa Barat. Tahun 1993. Analisis Varietas Padi untuk Musim Hujan dan Kemarau di Jawa Barat. Survey.

Tahun 1993. Analisis Varietas Kedelai untuk Musim Hujan dan Kemarau di Jawa Barat. Survey.

Tahun 1997. Tata Niaga Benih Kentang di Sentra Produksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tahun 2002. Proyek Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan. Badan Bimas Ketahanan Pangan.

Tahun 2003. Pengajar pada Pelatihan Sertifikasi Bidang Keahlian Perbenihan untuk Staf Pengajar Bidang Pertanian. Kerjasama BPSB Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Program Diploma (P4D) Depdiknas.

Tahun 2003. Ketua Program Studi Agronomi.

Tahun 2003. Bendahara Program Semi Que V dengan Judul “Optimalisasi Proses Belajar Mengajar melalui Peningkatan Kemampuan Sivitas Akademika dan Fasilitas Pendukung Pendidikan untuk Menghasilkaaan Lulusan yang Berkualitas”.

Tahun 2004. Koordinator Program Semi Que V dengan Judul “Optimalisasi Proses Belajar Mengajar melalui Peningkatan Kemampuan Sivitas Akademika dan Fasilitas Pendukung Pendidikan untuk Menghasilkaaan Lulusan yang Berkualitas”.

Tahun 2003. Koordinator Survey Universitas-universitas di Garut, Data Dasar Depdiknas.

Tahun 2005. Instruktur Pelatihan Kultur Jaringan. Program Semi QUE V PS Agronomi, Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNPAD. Tahun 2005. Pengembangan Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengendalian

Perindustrian dan Perdagangan Agro. Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro.

Pemanfaatan Karya Inovatif Jurusan oleh Masyarakat”. Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Padjadjaran.

Penghargaan

Tahun 2003. Dosen Berprestasi ke I Tingkat Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Tahun 2003. Dosen Berprestasi ke III Tingkat Universitas Padjadjaran Universitas Padjadjaran

Pembicara Seminar

Tahun 2002. Respons Kedelai terhadap Kalium dan Cendawan Mikoriza Arbuskular pada Kondisi Tercekam Kekeringan selama Periode

Pembentukan Polong sampai Pengisian Biji. Seminar Jurusan Budidaya Pertanian.

Tahun 2003. Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Organic Matter Bokashi Dosages on Growth and Yield of Potato Cv. Atlantic in Mid Elevation. Seminar Internasional : Contribution of Low Input Sustainable Agriculture/LISA in Strengthening Food Security Program in Indonesia, Bandung 7 Oktober 2003.

Tahun 2006. Penggunaan Kompos Hasil Bioaktivator untuk Meningkatkan Hasil Tembakau di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten

Sumedang. Seminar Nasional Hasil Penerapan IPTEKS dan Program VUCER Tahun 2005. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Lepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta 27 s/d 29 April 2006

Bandung, Juli 2007

Dr. Anne Nuraini, Ir. MP.

Lampiran 7. Artikel Siap Publikasi

VARIABILITAS FENOTIPIK KARAKTER MORFOLOGI DAN KORELASINYA TERHADAP ASAM LAURAT

TANAMAN KELAPA DALAM

DI KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

(Phenotipic Variability Morphologic Characters and Correlation to Lauric Acid Tall Coconut in Cikalong Tasikmalaya)

Nani Hermiati, Agung Karuniawan, dan Andies A.S. Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Kata kunci : variabilitas fenotipik, karakter morfologi, korelasi, asam laurat, Kelapa Dalam

Key words : phenotipic variability, morphology characters, correlation, lauric acid, tall coconut

Abstract

A research was conducted to estimate phenotypic variability morphology, analysis of relationship, and correlation to lauric acid of Tall Coconuts. Observation was conducted at Sindangjaya Cikalong Tasikmalaya from March 2007 to July 2007. The experiment was arranged in survey method, using 30 sample of Tall Coconut with cluster random sampling.

Observation result shows that morphological characters which have broad phenotypic variability were girth of stem from 20 cm above ground level, girth of stem from 1,5 m above ground level, number of 11 leaf scars from 1,5 m above ground level, petiole length, lamina length, number of subleave, panicle length, infloresensia length, number of spikelet, number of female flower, spatha length, number of fruit per bunch, fruit length, fruit weight, fruit weight without husk, piece fruit shell diameter,,and endosperm fruit weight. Analysis of relationship showed that population of Tall Coconut had close relationship in 1.36 euclid distance and devided into four main clusters in 0,76 euclid. Number of female flower character has correlation and direct effect point to lauric acid.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter morfologi yang memiliki variabilitas fenotipik yang luas adalah lingkar batang pada 20 cm di atas permukaan tanah (dpt), lingkar batang pada 1,5 m dpt, panjang batang pada 11 bekas daun dari ketinggian 1,5 dpt, panjang tangkai daun, panjang lamina, jumlah pinak daun, panjang pinak daun, panjang tangkai tandan, panjang rangkaian bunga, jumlah spikelet, jumlah bunga betina, panjang seludang, jumlah buah per tandan, panjang buah, berat buah utuh, berat buah tanpa sabut, berat tempurung, dan berat daging buah. Analisis kekerabatan genetik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang dekat pada populasi tanaman Kelapa Dalam dengan jarak euclidean 1.36 dan membentuk empat klaster pada jarak 0,76 euclid. Karakter jumlah betina berkorelasi dan berpengaruh langsung terhadap asam laurat.

Pendahuluan

Pertanaman kelapa di Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Pada tahun 2004, total areal pertanaman kelapa Indonesia mencapai 3,74 juta ha yang sebagian besar didominasi oleh perkebunan kelapa rakyat sekitar 98% dan melibatkan lebih dari 3 juta rumah tangga petani yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (Hengki Novarianto, 2005).

Di Jawa Barat luas areal pertanaman kelapa tahun 2006 mencapai 174. 971 ha (Disbun Jabar, 2007) yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2006, luas areal pertanaman kelapa di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 35.836 ha dengan produksi 117.333 ton untuk bahan mentah, dan 23.466 ton untuk hasil olahan. Dari jumlah tersebut Kecamatan Cikalong merupakan daerah pertanaman kelapa yang cukup potensial dengan areal pertanaman kelapa terluas di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 1.667 ha (Dishutbun Kab. Tasikmalaya, 2006).

Pemanfaatan daging buah kelapa sekarang ini semakin variatif dalam bentuk olahan, salah satunya adalah Virgin Coconut Oil (VCO). VCO adalah minyak kelapa murni yang diolah tanpa pemanasan, mengandung asam lemak jenuh rantai sedang (medium chain fatty acids, MCFA) sekitar 64% dengan rincian lebih dari 50% berupa asam laurat, 6 sampai 7% asam kaprat dan 8% asam kaprilat (Susilo Wibowo, 2006). Salah satu asam lemak jenuh rantai sedang yang berperan penting bagi kesehatan adalah asam laurat. Asam laurat dalam tubuh manusia akan diubah menjadi monolaurin yang mempunyai efek kesehatan yang hampir sama dengan air susu ibu yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan dari infeksi virus, bakteri dan protozoa. Kandungan asam laurat dalam VCO ini berperan dalam menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit. Oleh karena itu VCO mempunyai kemampuan untuk menangkal dan menyembuhkan berbagai penyakit, antara lain kanker, darah tinggi, kolesterol, jantung dan HIV.

Dalam suatu seleksi, variabilitas yang luas menentukan efektivitas dan efisiensi seleksi karena akan memberikan keleluasaan dalam proses pemilihan suatu genotip. Variabilitas genetik yang luas akan memberikan variabilitas fenotipik yang luas pula jika interaksi dengan lingkungannya cukup tinggi (Allard, 1960).

Kelapa Dalam terdiri dari beberapa populasi yang memiliki latar belakang genetik yang berbeda-beda maka memungkinkan diperolehnya variabilitas yang cukup luas (Hengki Novarianto, 2005).

Adanya perbedaan variabel karakter-karakter morfologi di antara populasi tanaman Kelapa Dalam yang diduga luas, maka perlu dilakukan analisis hubungan kekerabatan genetik untuk mengetahui sejauh mana populasi tersebut berkerabat. Menurut Suhendi (1999) kekerabatan sebagai salah satu upaya untuk menganalisis hubungan antar genotip yang dapat dilakukan berdasarkan kemiripan genetik sehingga diperoleh informasi apakah suatu populasi berkerabat dekat ataupun jauh. Hubungan genetik atau kekerabatan yang jauh dapat digunakan untuk pembentukan genotip yang lebih potensial. Semakin jauh hubungan genetik antar genotip maka semakin besar peluang terbentuknya kultivar yang potensial.

Korelasi adalah keeratan hubungan antara dua karakter. Adanya korelasi antara karakter-karakter pengamatan akan memberikan peluang bagi pemulia untuk melakukan seleksi tidak langsung.

Untuk mengetahui akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel terhadap variabel lainnya maka digunakan analisis koefisien lintas. Analisis koefisien lintas akan membagi korelasi menjadi efek yang berpengaruh langsung atau tidak langsung melalui karakter-karakter morfologi terhadap karakter hasil.

Pada penelitian ini digunakan populasi tanaman Kelapa Dalam dari perkebunan kelapa rakyat Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan salah satu sentra pertanaman kelapa di Jawa Barat. Hingga saat ini belum diketahui variabilitas fenotipik dan kekerabatan genetik karakter morfologi tanaman Kelapa Dalam serta korelasinya dengan kandungan asam laurat.

Bahan dan Metode

Bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah populasi tanaman Kelapa Dalam umur 20-25 tahun di perkebunan kelapa rakyat Cikalong Tasikmalaya

Penelitian dilakukan dengan metode survei, pada lokasi survei berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan COGENT (The International Genetic Resources Network) diamati 30 tanaman Kelapa Dalam yang diambil secara acak dari pertanaman kelapa seluas 3 ha. Penarikan sampel menggunakan teknik cluster random sampling yaitu teknik penarikan sampel secara acak dengan membagi objek penelitian menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakter yang diamati untuk dilihat penyebarannya.

Pengamatan dilakukan pada 30 tanaman sampel Kelapa Dalam. Variabel-variabel yang diamati meliputi :

No KARAKTER No KARAKTER

dimulai dari ketinggian 1,5 m (dpt).

4 Panjang tangkai daun. 18 Panjang seludang 5 Tebal tangkai daun. 19 Jumlah buah per tandan. 6 Lebar tangkai daun. 20 Diameter buah.

7 Panjang lamina (helaian daun). 21 Panjang buah. 8 Jumlah pinak daun. 22 Berat buah utuh. 9 Panjang pinak daun. 23 Berat buah tanpa sabut.

10 Lebar pinak daun. 24 Diameter tempurung.

11 Panjang Tangkai Tandan. 25 Berat tempurung. 12 Lebar Tangkai Tandan. 26 Berat daging. 13 Tebal Tangkai Tandan. 27 Tebal daging 14 Panjang rangkaian. 28 Tebal sabut

Buah kelapa yang telah dipanen kemudian dibuat VCO menggunakan metode mixer. Beberapa sampel VCO dari tiap-tiap klaster dianalisis kandungan asam lauratnya di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Padjadjaran.

Nilai varians fenotipik dihitung dengan rumus (Steel dan Torrie, 1995) :

1

σ = nilai varians fenotipik

Xi = nilai karakter morfologi yang diamati n = jumlah tanaman yang diamati

Metode standar deviasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Sdσ = nilai standar deviasi varians fenotipik

2

f

σ = nilai varians fenotipik

Dengan menggunakan kriteria penilaian luas atau sempitnya variabilitas fenotipik, adalah sebagai berikut (Anderson dan Bancroft (1952), dikutip Pinaria (1995):

• Bila σf2 > 2xSdσf2, berarti variabilitas fenotipiknya luas

• Bila σf2 < 2xSdσf2, berarti variabilitas fenotipiknya sempit

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar karakter yang diamati dilakukan perhitungan statistik parametrik dengan analisis korelasi linier sederhana (Walpole, 1982).

Rxy = Koefisien korelasi antara karakter morfologi (x) terhadap karakter rendemen

VCO (y)

n = banyaknya perlakuan xi = karakter morfologi

yi = karakter hasil (asam laurat)

Perhitungan analisis koefisien lintas dilakukan dengan bantuan program software SPSS

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis statistik variabilitas fenotipik terhadap semua karakter morfologi terdapat pada Tabel 1, dari 28 karakter morfologi yang diamati, 18 karakter memiliki variabilitas fenotipik luas, dan 10 karakter yang memiliki variabilitas fenotipik yang sempit.

Variabilitas fenotipik yang paling luas ditunjukkan oleh karakter berat buah utuh (341880.63). Variabilitas fenotipik paling sempit terdapat pada karakter tebal daging buah (0.01). Variabilitas fenotipik luas yang ditunjukkan oleh sebagian besar karakter-karakter morfologi tanaman Kelapa Dalam disebabkan oleh penyerbukan silang dari sumber tetua populasi yang beragam sehingga karakteristik populasinya heterozigos heterogenus. Adanya pengaruh lingkungan serta interaksi faktor genetik dengan lingkungan yang besar juga menjadi sebab adanya variabilitas fenotipik yang luas terhadap penampilan karakter-karakter tersebut.

Tabel 1. Nilai Varians Fenotipik, Standar Deviasi, dan Kriteria Variabilitas 3 panjang batang pada 11 bekas daun

dari ketinggian 1,5 dpt

Coefficient yang volumenya terbanyak untuk kemudian dianalisis kandungan asam lauratnya, yaitu CKL1 (Cluster I), CKL16 (Cluster II), CKL13 (Cluster III), dan CKL 28 (Cluster IV).

Berdasarkan analisis variabilitas fenotipik sebagian besar karakter morfologi variabilitasnya luas, namun kekerabatan genetiknya sempit. Artinya faktor lingkungan lebih dominan daripada faktor genetik.

Dari karakter-karakter morfologi yang diamati, 3 karakter berkorelasi dengan asam laurat, yaitu karakter panjang tangkai daun (0,540), lebar tangkai tandan (0,431), dan jumlah bunga betina (0,444), data dapat dilihat pada Tabel 3.

Gambar 1. Dendogram 30 sampel Kelapa Dalam berdasarkan pengamatan karakter-karakter morfologi.

Cluster No Tanaman Jumlah

I CKL1, CKL2, CKL3, CKL4, CKL5 5

II CKL6, CKL23, CKL7, CKL10, CKL8, CKL11, CKL14, CKL29, CKL21, CKL30, CKL15, CKL16, CKL26, CKL12, CKL20, CKL18, CKL17, CKL27, CKL19,CKL24, CKL22, CKL25

22

III CKL9, CKL13 2

Karakter panjang tangkai daun, lebar tangkai tandan, dan jumlah bunga betina berkorelasi dengan kandungan asam laurat karena diduga berhubungan dengan proses translokasi fotosintat dari daun ke buah. Karakter panjang tangkai daun dan lebar tangkai tandan berkaitan dengan kegiatan partisi asimilat ke buah. Tingginya asimilat yang terdapat dalam buah akan menentukan tingginya kandungan asam laurat dengan adanya proses perubahan biokimia yang mengubah protein dalam buah menjadi asam lemak. Karakter jumlah bunga betina berkaitan erat dengan hasil buah. Dalam jumlah tertentu, bertambahnya jumlah bunga betina akan diperoleh kandungan asam laurat yang semakin tinggi.

Tabel 3. Nilai Korelasi Antar Karakter-Karakter Morfologi Dengan Kandungan Asam Laurat

Kode

Karakter Karakter Morfologi Y

Kode

Karakter Karakter Morfologi Y

a lingkar batang pada 20

cm dpt -0.179

p jumlah bunga betina

0.444*

Gambar 2. Diagram lintas pengaruh langsung antara karakter morfologi dengan asam laurat

Kesimpulan

Karakter lingkar batang pada 20 cm di atas permukaan tanah (dpt), lingkar batang pada 1,5 m dpt, panjang batang pada 11 bekas daun dari ketinggian 1,5 m dpt, panjang tangkai daun, panjang lamina, jumlah pinak daun, lebar pinak daun, panjang tangkai tandan, panjang rangkaian bunga, jumlah spikelet, jumlah bunga betina, panjang seludang, jumlah buah per tandan, panjang buah, berat buah utuh, berat buah tanpa sabut, berat tempurung, dan berat daging buah variabilitas fenotipiknya luas, sedangkan populasi Kelapa Dalam di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kekerabatan genetiknya dekat dengan jarak euclidean 1.36. Pada jarak euclidean 0,76 ada 4 cluster anggota populasi.

Daftar Pustaka

Allard, R. W. 1960. Principles of Plant Breeding. John Wiley & Sons, Inc. New York. London.

Diah Iswari. 2003. Aneka Kerajinan Dari Kelapa. Puspa Swara. Jakarta.

Dishutbun Kab.Tasikmalaya, 2006. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat. Kabupaten Tasikmalaya. Propinsi Jawa Barat.

Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development (1) : Theory and Technique Macmillan. New York.

Hengki Novarianto. 2005. Plasma Nutfah dan Pemuliaan Kelapa. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Balai Penelitian Tanaman Kelapa Dalam dan Palma Lain, Manado.

Poehlman and Sleeper. 1995. Breeding Field Crops. Fourth Edition. Iowa State University Press.

Suhendi, 1999. Analisis Kemiripan Genetik Beberapa Klon Kakao Berdasarkan Karakter Morfologi Buah. Zuriat Vol. 10. No. 2 Juli-Desember 1999.

Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika : Suatu Pendekatan Biometrik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Susilo Wibowo. 2006. Manfaat VCO Untuk Kesehatan. Konferensi Nasional Kelapa VI, Gorontalo.

Thampan. 1981. Handbook On Coconut Palm. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi Bombay Calcuta.

Perincian Anggaran Penelitian

Jenis Pengeluaran

Jumlah (Rp)

Flash disk 120.000

Tinta printer 160.000

Kertas HVS 100.000

Dokumentasi 100.000

Pengamatan Morfologi : 30 tan x 3

lokasi x Rp 50 000 4.500.000

Pembuatan VCO 1.600.000

Analisis Kimia 4.250.000

Transport ke lokasi 3 lokasi x 10 x 9.800.000

Pengeluaran Lain-lain

a. Pertemuan (diskusi), seminar 1.000.000

b. Publikasi + laporan 2.000.000

Upah/honor :

Ketua 1 orang x 7 bulan 2.100.000

Anggota 3 orang x 7 bulan 3.150.000

Pembantu 2 orang x 7 bulan 1.120.000

Total 30.000.000

EVALUASI MARKA MORFOLOGI DAN

ASAM LEMAK JENUH RANTAI SEDANG

Peneliti Utama : Dr. Anne Nuraini, Ir. MS.

Penyelenggara Riset : Program Studi Pemuliaan

F. Jadwal Kegiatan

Bulan ke Jenis Kegiatan/

Penanggung Jawab

Penjajakan ke lokasi survey/Nani H. Pengamatan morfologi tanaman kelapa/Nani H

Pembuatan VCO dan Analisis Asam lemak jenuh rantai sedang/Santi R. Analisis data/Anne N.