RITUAL “RAMBU SOLO” NORTH TORAJA

TESIS

Oleh

MAKDALENA

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

PROGRAM STUDI

MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MAKDALENA

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

Yang Disusun dan Diajukan oleh

MAKDALENA

Nomor Induk Mahasiswa : 04.08.910.2013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 01 Juni 2015Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Munirah, M.Pd. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Ketua Prodi Magister Pend Bahasa dan Sastra Indonesia

Prof. Dr. H.M. Ide Said D M, M.Pd. Dr. Abdul Rahman Rahim , M.Hum.

Solo’ Masyarakat Balusu Toraja Utara

Nama : Makdalena

Nim : 04.08.910.2013

Program studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 01 Juni 2015 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Juni 2015

TIM Penguji :

1. Dr. Munirah, M.Pd. ...

(Pembimbing I)

2. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. ... (Pembimbing II)

3. Prof. Dr. H. M. Ide Said D M, M.Pd. ... (Penguji I)

4. Dr. Abdul Masyhar, M.Si. ... (Penguji II)

NIM : 04.08.910.2013

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 30 Mei 2015 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis, Panitia Penguji :

1. Dr. Munirah, M.Pd. ( )

(Pembimbing I)

2. Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum. ( )

(Pembimbing II)

3. Prof. Dr. H.M. Ide Said D M, M.Pd. ( ) (Penguji I)

4. Dr. Abdul Masyhar, M.Si. ( )

(Penguji II)

Makassar, Mei 2015

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Makassar

Tetapi, Tuhan Yang Maha Kuasa menetukan segalanya

Kupersembahkan karya ini untuk ibu dan ayahku

yang telah memberiku kasih sayang yang tulus dan ikhlas

kepada keluarga kecil serta saudara-saudaraku yang telah tulus dan iklas mendoakan dan memberiku semangat untuk meraih cita-cita.

Nim : 04.08.910.2013

Program studi : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan

pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian

hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis

ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan

tersebut.

Makassar, ... Mei 2015

Yang menyatakan,

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

MOTO ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Rumusan Masalah ... 6

C. Tujuan Penelitian... 7

D. Manfaat Penelitian... 8

E. Batasan Istilah ... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 10

A. Tinjauan Hasil Penelitian ... 10

B. Tinjauan Teori dan Konsep ... 12

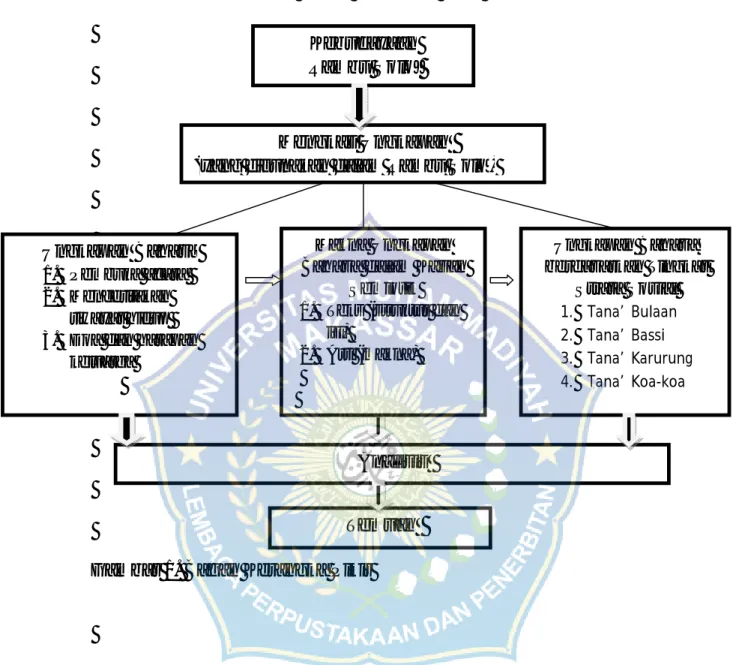

C. Kerangka Pikir ... 64

BAB III METODE PENELITIAN ... 66

A. Jenis Penelitian ... 66

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 68

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan ... 68

D. Teknik Pengumpulan Data ... 69

E. Teknik Analisis Data ... 70

B. Paparan Dimensi Penelitian ... 79

C. Pembahasan ... 137

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 143

A. Simpulan ... 143 B. Saran ... 144 DAFTAR PUSTAKA ... 145 RIWAYAT HIDUP ... 146 LAMPIRAN ... 148 1. KORPUS DATA ... 148 2. IZIN PENELITIAN ... 149 3. BIODATA INFORMAN ... 4. DOKUMENTASI ...

Tujuan penelitian mengetahui Ungkapan Bahasa dalam Ritual Budaya Rambu Solo’. Makna kajian semiotik menggungkap makna yang terdapat dalam ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’. Perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata sosial masyarakat dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari pengamatan yang berwujud pernyataan atau kata-kata dari informan yang mendeteksikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dalam ritual Rambu Solo’. Selain itu, mengambil konsep dasar dari studi etnografis karena etnografi terkait dengan konsep budaya (cultural concept). Subjek penelitian atau informan, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, To’minaa/Pemangku adat, dan Protokol upacara Rambu Solo’. Terkait kriteria penilaian pada ungkapan bahasa dalam Rambu Solo’ berdasarkan tingkat strata sosialnya adalah diksi yang ada dalam ungkapan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik observasi, dan teknik wawancara, sedangkan teknik analisis data melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasikan data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data, mencari alternatif penjelasan bagi data, dan menulis hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual Rambu Solo’ sesuai dengan strata sosialnya merupakan bentuk komunikasi dalam lingkungan masyarakat juga menjadi identitas atau ciri dari lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, terkait nilai-nilai yang terkandung dapat dipahami dari pesan-pesan yang disampaikan secara tersirat dalam ungkapan bahasa tersebut seperti nilai tentang harga diri pada ungkapan dalam bahasa Indonesia yaitu Berkumpullah semua keluarga. Bersatu

saudara-saudara. Membangun tongkonan. Mendirikan rumah adat. Menancapkan tiang besar. Tempat melaksanakan ritus. Pagelaran pesta besar. Kajian makna yang bernilai tentang harga diri dilihat pada ungkapan

membangun tongkonan, mendirikan rumah adat dan bentuk tersirat. Perbedaan dari ungkapan berdasarkan tingkat strata sosial dari hasil penelitian di atas sangat jelas, dapat dilihat pada ungkapan tentang “penghormatan kepada yang hadir” antara strata satu dan yang lainnya berbeda pengucapan tetapi makna yang ada di dalammya sama yaitu memberi rasa hormat kepada tamu yang hadir.

2. Surat Keterangan Pembimbing ... 149

3. Surat Izin Penelitian dari Dekan ... 149

4. Dokumentasi ... 150

Tana’ Bassi : Kasta bangsawan menengah

Tana’ Karurung : Rakyat merdeka atau kebanyakan

Tana’ Koa-Koa : Kasta hamba sahaya

Tominaa : Subjek atau pelaku yang berperan dalam

mengucapkan ungkapan bahasa pada budaya

berjudul “Ungkapan Bahasa dalam Ritual Budaya Rambu Solo’

Masyarakat Balusu Toraja Utara” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari

berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga

kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

Dr. Munirah, M. Pd. pembimbing I dan Dr. Abdul Rahman Rahim, M.Hum.

pembimbing II dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran memberikan bimbigan, motivasi, arahan, dan

saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan tesis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

Dr. Irwan Akib, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia. Prof. Dr. H. M. Ide Said D M, M.Pd. Direktur Program

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

mengizinkan penulis dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan penelitian dan menyiapkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan selama menempuh pendidikan Program S-2. Penulis tidak

mengikuti pendidikan serta membimbing selama proses perkuliahan

hingga selesai. Seluruh Sivitas Akademika yang selama ini memberikan

arahan dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terima kasih kepada informan di wilayah Kecamatan

Balusu Toraja Utara atas segala bantuannya berupa data dan informasi

terkait penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang sama juga diberikan

kepada : Daud Bunga Patiung, S.Pd., Kepala SMP Negeri 2 Balusu Toraja

Utara, rekan-rekan guru, dan tata usaha atas dukungan, fasilitas, serta

motivasi yang telah diberikan selama mengikuti program S-2 di Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih yang sama kepada kedua orang tua,

saudara-saudara, dan keponakan yang telah memberikan dukungan, baik dalam

bentuk moril maupun materil. Selanjutnya, kepada suamiku Yulianus

Tandi, anak-anakku tersayang Mikolanda Karamang Tandi, Marvel

Yunarei Tandi, dan Maikel Pasoloran Tandi atas pengertian, motivasi,

kesabaran, dan doa selama penulis melanjutkan pendidikan.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

membantu penyelesaian tesis ini. Semoga segala budi baik yang

diberikan kepada penulis mendapat limpahan rahmat dan berkah yang

kepada kita semua dan semoga tesis ini memiliki manfaat bagi

pengembangan pendidikan di tanah air. Amin.

Makassar, Juni 2015

Bone, 2 Juni 1972. Anak kedua dari lima

bersaudara, buah pasangan Matius R.P dan

Martina Pirade. Penulis adalah istri dari Yulianus

Tandi dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu

Mikolanda Karamang Tandi, Marvel Yunarei Tandi, dan Maikel Pasoloran

Tandi. Penulis mulai memasuki pendidikan dasar di kampung

halamannya, yaitu SDN 45 Palawa dan tamat pada tahun 1985. Kemudian

penulis masuk SMP Pelangi dan tamat pada tahun 1988. Pada Tahun

yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri

Rantepangli dan tamat 1991. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan

Diploma III pada tahun 1991 di IKIP Ujung Pandang Jurusan Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia, selesai tahun 1994. Perjuangan keras

penulis dalam menuntut ilmu dilanjutkannya dengan mendaftar pada

Universitas Negeri Makassar tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di akhir

perjuangannya, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas

yang berada di Kota Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah

Makassar pada Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia, saat ini sedang penyelesaian studi dan akan menamatkan

pendidikan pada tahun 2015. Penulis diangkat Pegawai Negeri Sipil dan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya dengan keanekaragaman suku, budaya, agama

maupun ras. Hal inilah yang membuat Indonesia terkenal dengan

kemajemukannya. Namun, kemajemukan ini tidak menjadikan Indonesia

menjadi bangsa yang terpecah belah. Keberagaman yang ada justru

menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia yang diharapkan tetap

menjunjung tinggi semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Budaya menjadi lambang suatu daerah, ciri

tradisi yang dapat membangun sebuah peradaban yang kokoh. Budaya

merupakan bagian yang universal yang mempunyai peranan penting

dalam masyarakat. Melalui budaya dapat dilihat tinggi rendahnya suatu

bangsa. Peranan budaya tidak dapat terlepas dari bahasa sebagai

medianya dalam komunikasi sehari-hari oleh dalam masyarakat budaya

sebagai wujud dari pemahaman dan pemberian respons terhadap hal

yang dikerjakan orang lain. Dengan kebudayaan, kita dapat mengenal

kehidupan manusia, cara-cara kelompok manusia menyusun

pengetahuan, menampilkan perasaan, dan cara mereka bertindak.

Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Taylor (2012) bahwa kebudayaan adalah

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan

kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia

sebagai anggota masyarakat (Setiadi, 2007:27). Tanpa masyarakat akan

sukar bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa

kebudayaan tidak mungkin manusia, baik secara individual maupun

masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya sehingga kebudayaan

merupakan kebudayaan manusia. Masyarakat adalah wadah, dan budaya

adalah isi. Terdapat hubungan mutlak antara manusia dengan

kebudayaan, yakni manusia menciptakan budaya kemudian budaya

memberikan arah dalam hidup dan tingkah laku manusia sehingga

manusia pada hakikatnya disebut makhluk budaya.

Kebudayaan juga mencakup aturan, prinsip, dan ketentuan

kepercayaan yang tersususun rapi yang secara turun-temurun diwariskan

kepada generasi ke generasi yang harus tetap dipertahankan dan

dilestarikan. Setiap suku yang ada di Indonesia, masih banyak yang tetap

mempertahankan keaslian kebudayaannya, ini merupakan daya tarik

utama bagi negara lain sehingga menjadikan Indonesia sebagai sebuah

negara pariwisata.

Manusia dengan kemampuan akal budinya telah mengembangkan

berbagai macam sistem tindakan demi keperluan hidupnya sehingga ia

menjadi makhluk yang paling berkuasa di muka bumi ini. Namun, berbagai

macam sistem tindakan harus dibiasakan olehnya dengan belajar sejak ia

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik

diri manusia dengan belajar. Salah satu kebudayaan yang patut untuk

dikaji lebih dalam adalah kebudayaan di Tana Toraja.

Suku Toraja adalah salah satu dari ratusan suku di Indonesia yang

kaya akan budaya yang penuh dengan keunikan tingkah manusia yang

merupakan warisan dari leluhur. Keunikan dan keaslian inilah yang

membuat Toraja terkenal sampai ke luar negeri dan menjadi salah satu

budaya warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO (United Nation

Education Scientific and Cultural Organization) tentang penetapan

Warisan Dunia. UNESCO dalam konferensi World Heritage Cultural

mengambil keputusan bahwa dalam upaya pelestarian peninggalan

kepurbakalan budaya dan alam Tana Toraja yang unik dan langka, maka

daerah ini dimasukkan dalam daftar kawasan wisata budaya dunia

(Sitonda, 2007:28). Orang Toraja dalam kehidupannya sangat terikat oleh

sistem adat yang berlaku, sehingga hal ini berimbas pada keberadaan

upacara-upacara adat. Upacara keagamaan itu terdiri atas tiga dasar

upacara adat yang disebut Aluk Titanan Tallu, yakni :

1. Aluk Rampe Matallo atau Upacara Rambu Tuka’, merupakan upacara

yang berhubungan dengan syukuran dan kesukaan.

2. Aluk Rampe Matampu atau Upacara Rambu Solo’ atau upacara yang

3. Aluk Mangola Tangnga’, merupakan upacara yang berhubungan

dengan harapan. Dalam perkembangannya upacara ini sudah jarang

dilaksanakan seiring dengan perkembangan agama yang masuk ke Tana

Toraja.

Ketiga upacara di atas mengikat hidup dan kehidupan orang Toraja

yang dalam perkembangannya masih susah ditinggalkan karena

upacara-upacara ini adalah tempat pembinaan kekayaan dan kesenian Toraja

yang ada hingga sekarang. Kepercayaan adat suku Toraja dikenal dengan

nama Aluk Todolo yang artinya agama para leluhur. Jadi, ketiga dasar

upacara adat dalam kehidupan orang Toraja tersebut di atas adalah

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dari ajaran Aluk Todolo

(Tangdilintin, 1981:9).

Salah satu upacara adat yang masih sering dilakukan di Toraja

adalah upacara Rambu Solo’ yang merupakan acara yang berhubungan

dengan kematian. Prosesi upacara Rambu Solo’ terdapat banyak tahapan

ritual unik dan sangat menarik, baik yang dilakukan secara simbolik

maupun dengan unsur-unsur visual dan audiovisual seperti arsitektur,

kesenian, dan bahasa. Semuanya itu bagi masyarakat Toraja merupakan

tahapan ritual-ritual yang memiliki makna sangat mendalam. Rambu Solo’

merupakan upacara pemakaman orang yang sudah meninggal.

Bagaimanapun miskinnya harus dipestakan, sekalipun yang dikurbankan

Rambu Solo’ dilakukan atas dasar kepercayaan, strata sosial, ekonomi,

dan tata aturan yang telah ditentukan.

Pada kepentingan dan situasi tertentu seperti upacara ritual

kematian Rambu Solo’, bahasa Toraja yang sering digunakan oleh tokoh

adat dan agama berbeda dengan situasi pergaulan sehari-hari karena

sangat berkaitan dengan nilai, etika, dan moral dalam kehidupan

masyarakat yang lazim disebut ungkapan. Ungkapan hanya digunakan

oleh anggota masyarakat yang dituakan dalam upacara-upacara

tradisional, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

lainnya.

Upacara Rambu Solo’ sebagai suatu bentuk penghormatan terakhir

yang mengandung pesan-pesan dan menggambarkan suasana atau

konteks kesedihan, serta dipenuhi berbagai kajian bahasa yang sangat

identik dengan beragam makna di dalamnya. Bentuk upacara ini berbeda

antara satu dan yang lainnya, yakni pada lamanya upacara dan status

sosial pada masa hidupnya, hal tersebut juga tampak pada keragaman

bahasa yang digunakan dalam prosesi upacara. Mengenai susunan kasta

yang ada di Toraja, ada empat yaitu :

1. Tana’ Bulaan yaitu kasta bangsawan tinggi

2. Tana’ Bassi yaitu kasta bangsawan menengah

3. Tana’ Karurung yaitu rakyat merdeka atau kebanyakan

Suku Toraja memiliki bahasa sendiri yang digunakan sebagai alat

komunikasi di rumah atau di lingkungan sekitar. Bahasa Toraja terdiri atas

dua jenis yaitu bahasa Toraja biasa yang digunakan dalam pergaulan

sehari-hari dan bahasa Tominaa yang sering digunakan dalam upacara

adat Toraja. Bahasa Tominaa berbeda dengan bahasa Toraja yang biasa

digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai bahasa alat

komunikasi.

Kondisi wilayah yang telah mengalami pemekaran dalam beberapa

kecamatan, namuan aspek otentisitas tidak mengalami perubahan. Selain

bentuk arsitektur bangunan yang masih dijaga keasliannya, tradisi ritual

keagamaan yang penuh dengan makna juga masih terjaga. Ungkapan

dalam Rambu Solo’ disampaikan melalui lantunan yang berbeda antara

daerah satu dengan daerah lain, akan tetapi menurut masyarakat sekitar

makna yang disampaikan dalam ungkapan tersebut sama. Hal tersebut

terlihat jelas pada upacara Rambu Solo’ yang diadakan bulan Agustus

2014 dan upacara Rambu Solo’ pada bulan Februari 2015 di daerah yang

berbeda pula. Perbedaan yang tampak selain pada dekorasi upacara adat

juga pada ungkapan-ungkapan yang digunakan. Fenomena inilah yang

menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang adanya bentuk

perbedaan ungkapan tersebut, karena berdasarkan informasi singkat dari

masyarakat sekitar perbedaan itu disebabkan oleh tingkat strata sosialnya.

Perbedaan ungkapan bahasa dalam budaya Toraja khususnya

lingkungan masyarakat tersebut. Hal lain yang menjadi alasan peneliti

untuk mengkaji ungkapan dalam Rambu Solo’ yaitu bagaimana makna

bahasa dalam ungkapan tersebut, tentunya dengan melihat ungkapan

yang dalam bahasa Toraja ke dalam bahasa Indonesia agar makna dari

tiap ungkapan lebih mudah dipahami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah, sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual budaya

RambuSolo’ masyarakat Balusu Toraja Utara ?

2. Bagaimanakah kajian semiotik mengungkap makna yang terdapat

dalam ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat

Balusu Toraja Utara ?

3. Bagaimanakah perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata

sosial dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja

Utara ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan peneitian ini untuk mendeskripsikan :

1. Ungkapan bahasa yang terdapat dalam ritual budaya Rambu Solo’

masyarakat Balusu Toraja Utara

2. Makna kajian semiotik mengungkap makna yang terdapat dalam

ungkapan bahasa ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu

3. Perbedaan ungkapan bahasa berdasarkan strata sosial masyarakat

dalam ritual budaya Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat

teoretis dan praktis

1. Manfaat Teoretis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan

informasi ilmiah dalam perkembangan studi kebudayaan tradisi lisan.

b. Hasil penelitian dapat menambah khazanah pengetahuan tentang

makna-makna yang terkandung pada ritual budaya tersebut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

perkembangan bahasa Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan mengenai makna-makna

yang terkandung pada upacara Rambu Solo’.

b. Bagi masyarakat, memberikan sumbangan teoretis untuk peningkatan

kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah tradisi yang telah

diwariskan nenek moyang dan memahami apa makna yang akan

disampaikan dalam upacara tersebut

c. Bagi peneliti lanjut, merupakan bahan referensi atau acuan untuk

melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul

E. Batasan Istilah

Agar tidak menyimpang jauh dari topik permasalahan dan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti

serta menghindari salah pengertian atau salah tafsir terhadap

penelitian ini, maka batasan istilah atau definisi penelitian yang

dibahas, yaitu:

1. Ungkapan bahasa dalam ritual budaya Rambu Solo’ adalah

rangkaian kata yang mengandung makna filosofis dan diucapkan

atau dilantunkan dalam ritual Rambu Solo’.

2. Makna ungkapan adalah arti yang terkandung dalam ungkapan dan

dapat berupa makna leksikal.

3. Budaya Rambu Solo’ adalah merupakan upacara adat untuk

menghormati sekaligus mengantar orang tercinta yang telah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian tentang kajian bahasa yang terdapat dalam ritual budaya

Rambu Solo’ masyarakat Balusu Toraja Utara bertujuan untuk mengetahui

kajian ungkapan bahasa terhadap ritual budaya tersebut, baik gerakan

atau tuturan yang mengandung pesan dari tiap prosesi adat yang ada

dalam ritual Rambu Solo’ berdasarkan tingkat strata sosial

masyarakatnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya.

Berikut adalah jurnal penelitian yang sama maupun yang berbeda dengan

kajian penelitian ini.

Jurnal penelitian yang sama, yaitu peneltian yang dilakukan oleh

beberapa peneliti, di antaranya : Ungkapan Tradisional dan Makna

Bahasa Biak Numfor dan Tehit Daerah Irian Jaya (Depdikbud, 1990), Analisis Ungkapan dalam Upacara Adat Perkawinan Bugis Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Hasniah, 1998), Makna Ungkapan Mantra pada Upacara Mappalili di Kecamatan Sigeri Mandalle Kabupaten Pangkep (Rosdiana, 2000), dan peneltian lain yang sama objek kajiannya,

yaitu peneltian yang dilakukan oleh Langan (2013), yang mengkaji tentang

Makna PesanTari Ma’randing dalam Upacara Adat Rambu Solo’ di Tana Toraja. Penelitian ini memfokuskan pada pesan-pesan atau makna dalam

pesan Tari Ma’randing dalam Upacara Adat Rambu Solo’ adalah tarian

yang bersifat tarian perang atau tarian prajurit yang berfungsi untuk

memuji keberanian orang yang telah meninggal ketika masih hidup.

Jurnal penelitian yang berbeda, yaitu pada penelitian Problem

Psikologis dan Strategi Coping Pelaku Upacara Kematian Rambu Solo’ di

Toraja (studi fenomenologi pada tana’ bulaan) yang dilakukan oleh

Alumnus Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Hasil temuan penelitian ini adalah: a) faktor-faktor yang mendorong

pelaksanaan upacara Rambu Solo’, merupakan upaya individu untuk

memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya, yaitu kebutuhan

untuk survive, love and belonging, power, dan freedom. b) Keputusan

terlibat membuat para pelaku menghadapi dampak langsung dan dampak

tidak langsung dari beban keuangan Rambu Solo’. c) Dalam menghadapi

beban keuangan Rambu Solo’ sebagai stresor, Strategi coping yang

dilakukan para pelaku, utamanya pelaku upacara Rambu Solo’ besar,

cenderung mengalami penurunan secara bertahap dari coping berfokus

pada masalah kemudian beralih pada coping berfokus pada emosi dan

dari coping adaptif beralih pada coping maladaptif. (d) dampak psikologis

yang ditemukan: stres, ketakutan (kecemasan), depresi ringan. (e)

dinamika psikologis pelaku upacara Rambu Solo’ sangat kompleks,

sebagai pilihan dari proses internal, beban keuangan Rambu Solo’ dinilai

subjek sebagai konsekuensi dan untuk itu mereka berupaya mencari

derivasi kebutuhan dasar dalam dirinya. Letak perbedaan penelitian ini,

yaitu sasaran objek penelitiannya karena peneltian ini lebih pada

pelaku-pelaku ritualnya, bukan pada makna dalam ritual Rambu Solo’.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

Pengolahan data dalam penelitian ini tentunya memerlukan beberapa

teori yang mendukung dan dianggap relevan, dari bentuk dukungan yang

diharapkan dapat membantu temuan di lapangan sehingga dapat

memperkuat teori dan keakuratan data.

1. Ungkapan

a. Pengertian Ungkapan

Ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah

menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya.

Idiom atau disebut juga dengan ungkapan adalah gabungan kata yang

membentuk arti baru karena tidak berhubungan dengan kata pembentuk

dasarnya.

Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang digunakan

seseorang dalam situasi tertentu untuk mengiaskan suatu hal. Ungkapan

terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Gabungan kata ini jika tidak

ada konteks yang menyertainya memiliki dua kemungkinan makna, yaitu

makna sebenarnya (denotasi) dan makna tidak sebenarnya (makna kias

atau konotasi). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gabungan kata

menyertainya, untuk lebih jelasnya kita ambil sebuah contoh “Membanting

tulang”.

Chaer (1994) berpendapat bahwa idiom adalah satuan ujaran yang

maknanya tidak dapat “diramalkan’ dari makna unsur-unsurnya, baik

secara leksikal maupun secara gramatikal. Umpamanya, secara

gramatikal bentuk menjual rumah bermakna ‘yang menjual menerima

uang dan yang membeli menerima rumahnya’; tetapi, dalam bahasa

Indonesia bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti itu, tetapi

bermakna ‘tertawa keras-keras’. Jadi, makna seperti yang dimiliki bentuk

menjual gigi ialah yang disebut makna idiomatikal. Contoh lain dari idiom

adalah bentuk membanting tulang yang bermakna ‘bekerja keras’, meja

hijau dengan makna ‘pengadilan, dan sudah beratap seng dengan makna

‘sudah tua’.

Menurut Saryono, (1997:68) makna idiomatis adalah makna

konstruksi yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan

atau dijabarkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Contohnya: tanah

air ‘negeri tempat lahir’, besar kepala ‘sombong’, dan mengambing hitamkan ‘menuduh bersalah’. Oka dan Suparno (1994) menyatakan

bahwa makna kias adalah makna yang sudah menyimpang dalam bentuk

ada pengiasan hal atau benda yang dimaksudkan penutur dengan hal

atau benda yang sebenarnya.

Jadi, secara umum ungkapan berarti gabungan kata yang memberi

sebenarnya. Ungkapan dapat juga diartikan makna leksikal yang dibangun

dari beberapa kata, yang tidak dapat dijelaskan lagi lewat makna

kata-kata pembentuknya.

Ada dua macam bentuk idiom atau ungkapan, yaitu yang disebut

idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua

unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang

dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Bentuk-bentuk seperti

membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau termasuk contoh idiom

penuh. Sedangkan yang dimaksud dengan idiom sebagian adalah idiom

yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri.

Misalnya, buku putih yang bermakna ‘buku yang memuat keterangan

resmi mengenai suatu kasus’; daftar hitam yang bermakna ‘daftar yang

memuat nama-nama orang yang diduga atau dicurigai berbuat kejahatan’;

dan koran kuning dengan makna ‘koran yang biasa memuat berita

sensasi’. Pada contoh tersebut, kata buku, daftar, dan koran masih

memiliki makna leksikalnya. Ungkapan juga bersifat seperti bahasa pada

umumnya. Ungkapan selalu berkembang mengikuti bahasa itu sendiri,

seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga menurut zaman

ungkapan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ungkapan lama dan ungkapan

baru. Contoh-contoh ungkapan lama masih dapat kita jumpai pada zaman

sekarang ini, seperti: matanya bagai bintang timur : bersinar atau tajam,

rambutnya bagai mayang mengurai : ikal atau keriting, berminyak air :

Undang-Undang Pers, berebut senja : siang berganti malam, ranum dunia :

penyebab kesulitan.

Komunikasi secara lisan ataupun tidak lisan, masyarakat sering

menyelipkan sebuah ungkapan atau idiom dalam suatu komunikasi. Ini

bertujuan untuk memperjelas suatu makna atau maksud tertentu.

Dalam ranah sastra, baik puisi ataupun prosa. Sering dibubuhi oleh

ungkapan-ungkapan. Seumpama sayur yang dibubuhi banyak ramuan

atau bumbu untuk menjadikannya nikmat. Dalam sastra ramuan itu sejenis

dengan ungkapan. Sehingga karya itu menjadi hidup, sehingga pembaca

dapat merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis atau penyair dalam

memandang bahasa.

Bahasa, bagi seorang penyair adalah miliknya yang paling

berharga. Dengan bahasa, ia mengutuk atau mencaci maki dunia, tetapi

juga dengan bahasa ia menyanyikan perasaannya atau mengembara

dalam angan-angannya. Bahasa tidak pernah kering dalam jiwanya,

setiap sentuhan, setiap situasi, setiap merasa dan mengagumi, dicobanya

hendak ditemukan dalam bahasa.Itulah pentingnya bahasa bagi seorang

penyair. Bahasa adalah nyawanya sendiri, jadi tidak seorang pun yang

dapat memisahkan bahasa dengan penyair, karena sama halnya dengan

mengambil nyawanya. Dalam penggunaan bahasa yang digodok oleh

seorang penyair tersebut, dia sangat membutuhkan makna-makna yang

Pemerkosaan bahasa, yaitu pemilihan kata-kata (diksi) serta

penggunaan cara-cara pengungkapan, dengan menggunakan

makna-makna dalam semantik khususnya ungkapan. Sebagaimana yang

dikatakan Ricoeur (2013:24), sehingga menciptakan “kegelapan semantik”

atau ‘ketidakpastian makna yang terkandung dalam ungkapan’. Hal ini

akan mengajak masyarakat khususnya kaum adam untuk memuji berita

yang sangat rendahan itu. Hal tersebut di atas membuat ungkapan itu

hanya sebuah bahasa biasa, yang kadang merusak bahasa dan

masyarakat atau bahasa sastranya mati, lesu, dan rusak. Ini menghambat

perkembangan sebuah bahasa, khususnya bahasa Indonesia, karena

tanpa makna-makna yang digarap oleh semantik, suatu bahasa akan sulit

untuk bergerak. Ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat Indonesia,

mengenai pemakaian bahasa Indonesia, bukti nyatanya, pada zaman

sekarang ini bahasa Indonesia telah didahului oleh bahasa Inggris di

negerinya sendiri, ini sangat bersifat fatal kepada garapan Sosiolinguistik

pula, mengenai penutur bahasa Indonesia dalam masyarakat.

Suatu hal yang harus dibedah lagi, khususnya kepada mereka yang

mempunyai otoritas dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia, seperti

penulis, media masa, elektronik dan sebagainya, seharusnya memberikan

suatu catatan kecil mengenai makna yang terkandung di dalam suatu

Berikut adalah contoh ungkapan :

(a) banting tulang : kerja keras

(b) gulung tikar : bangkrut (c) angkat kaki : pergi

(d) naik pitam : marah

(e) tinggi hati : sombong

Contoh kalimat dengan:

1. Mereka sudah banyak makan garam dalam hal itu. (banyak

pengalaman)

2. Hati-hati terhadapnya, ia terkenal si panjang tangan. (suka mencuri)

3. Jeng Sri memang tinggi hati. (sombong)

4. Karena ucapan orang itu, Waluyo naik darah. (marah)

5. Itulah akibatnya kalau menjadi anak yang berkepala batu. (tidak mau

menurut)

6. Hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu. (suka membual)

7. Merah telinganya ketika ia dituduh sebagai koruptor. (marah)

8. Karena gelap mata, dia mengamuk di kantor. (hilang kesabaran)

b. Jenis-jenis Ungkapan

1) Berdasarkan makna unsur pembentuknya, ungkapan dapat

dikelompokkan menjadi dua macam.

a) Ungkapan penuh (idiom penuh) berupa kata ataupun frasa yang

Contoh: Kita tidak boleh menjual gigi ketika mengunjungi korban lumpur

panas.

menjual gigi = tertawa keras-keras

b) Ungkapan sebagian (idiom sebagian) berupa kata atau frasa yang

maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya.

Contoh: Kampung Kedungbendo seperti desa mati karena gelap gulita

dan sunyi.

gelap gulita = gelap sekali

2) Berdasarkan kata yang membentuknya, ungkapan dapat dibagi

menjadi tujuh macam.

1. Ungkapan dengan bagian tubuh

Contoh: Masyarakat Porong bahu-membahu membersihkan lumpur di

jalan dan desa.

bahu-membahu = bergotong-royong

2. Ungkapan dengan indra

Contoh: Meskipun jauh di mata, tetapi aku dapat merasakan penderitaan

penduduk Kedungbendo.

jauh di mata = terpisah jauh

3. Ungkapan dengan warna

Contoh: Bantuan bagi korban lumpur panas dibuatkan perjanjian hitam di

atas putih agar dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terjadi

penyelewengan.

4. Ungkapan dengan nama benda-benda alam

Contoh: Banyak korban lumpur panas yang tidak masuk buku untuk

mendapatkan dana dan bantuan.

tidak masuk buku = tidak masuk dalam hitungan

5. Ungkapan dengan bagian-bagian tumbuhan

Contoh: Wilayah desa Kedungbendo dibatasi dengan batang air.

batang air = sungai

6. Ungkapan dengan nama binatang

Contoh: Coba hindari adu domba jika menyelesaikan kasus ini!

adu domba = menjadikan pertengkaran

7. Ungkapan dengan kata-kata yang menunjuk bilangan.

Contoh: Dampak luapan lumpur membuat masyarakat mendua hati.

mendua hati = bimbang, ragu

2. Pengertian Bahasa

Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu

makna atau pengertian, sehingga seringkali membingungkan. Bahasa

sebagai objek linguistik merupakan langue dan parole. Langue merupakan

objek yang abstrak karena langue itu berwujud suatu sistem. Bahasa

tertentu secara keseluruhan, sedangkan langue merupakan objek yang

paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal.Yang

dikaji linguistik secara langsung adalah parole, karena parole itulah yang

berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian

langue dan dari kajian terhadap langue ini akan diperoleh kaidah-kaidah language kaidah bahasa secara universal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Chaer (1994: 3) mengemukakan

pendapatnya bahwa bahasa sebagai objek linguistik, parole adalah objek

konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para

bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Pendapat tersebut

menunjukkan bahwa bahasa dapat diartikan sebagai parole. Parole

berwujud nyata yang diucapkan oleh pemakai bahasa sehingga diamati

dan diobservasi, ini merupakan objek yang abstrak yang berwujud sistem

suatu bahasa tertentu secara keseluruhan.

Pendidikan formal di sekolah menengah, kalau ditanyakan apakah

bahasa itu? biasanya jawabannya yang muncul adalah bahasa sebagai

alat komunikasi. Kondisi seperti ini seringkali dijumpai dalam lingkungan,

pendidikan formal. Jawaban tersebut hanya menyatakan fungsi dari

bahasa yaitu bahasa sebagai alat. Jadi, fungsi bahasa itu yang dijelaskan,

bukan sosok bahasa itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut,

Kridalaksana (dalam Chaer, 1994 : 32) mengemukakan bahwa bahasa

adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para

anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan

mengindetifikan diri.

Selanjutnya, masalah lain yang berkenan dengan pengertian

bahasa adalah bilamana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda

suatu bahasa. Secara linguistik dua buah tuturan dianggap sebagai dua

buah bahasa yang berbeda, kalau anggota-anggota dari dua masyarakat

tuturan itu tidak saling mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman

tentang bahasa perlu diperhatikan oleh pemakainya.

Keraf (1991 : 15) menjelaskan bahasa sebagai berikut :

“…..Bahasa itu meliputi dua bidang yaitu : bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tadi; bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengar kita, serta arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu untuk selanjutnya arus bunyi kita namakan arus ujaran”.

Dari kutipan tersebut, Keraf menjelaskan bahasa sebagai bunyi

yang dihasilkan alat-alat artikulasi manusia. Bunyi tersebut merupakan

getaran yang merangsang alat pendengar dan arti yang terkandung dalam

bunyi tersebut.

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa setiap bunyi yang dihasilkan

oleh alat-alat ucap belum bisa dikatakan bahasa bila belum terkandung

makna di dalamnya. Apakah setiap arus ujaran mengandung makna atau

tidak haruslah dititik dari konvensi masyarakat tertentu. Selain itu, Keraf

(1991 : 16) memberikan batasan bahasa yaitu “ alat komunikasi antara

anggota masyarakat, berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh

alat ucap manusia”.

Menurut Chaer (1998 : 1) bahasa adalah “ suatu sistem lambang

bunyi yang arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja

menjelaskan bahwa sebagai sebuah sistem bahasa itu terbentuk oleh

suatu aturan, kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi,

kata bentuk kata, maupun kalimat. Bila aturan, kaidah, pola ini dilanggar,

maka komunikasi dapat terganggu.

Bahasa adalah lambang-lambang yang berupa bunyi bersifat

arbitrer, artinya dalam bahasa tidak ada ketentuan data hubungan antara

suatu lambang bunyi dengan benda atau konsep yang dilambangkannya.

Misalnya kata kuda, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa

dipakai untuk menarik beban, meskipun lambang-lambang bahasa itu

bersifat arbitrer, bila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan lambang

itu, pasti akan terganggu jika aturan terhadap lambang bahasa tidak

dipatuhi (Chaer, 1998 :2). Selanjutnya Chaer dan Agustina ( 2004 : 36)

menjelaskan, bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan

menjadi unit satuan-satuan, yaitu fonem, morfem, kata, dan kalimat.

Hubungan antara lambang-lambang bahasa dengan maknanya bukan

ditentukan oleh adanya persetujuan antara lambang bahasa itu bersifat

terbuka. Artinya, lambang-lambang bahasa dibuat sesuai dengan

keperluan manusia untuk menguasai aturan-aturan tersebut, diperlukan

suatu ketekunan dalam mempelajari kaidah-kaidah tersebut.

Pei (dalam Pringgawidagda, 2003: 5) mengemukakan bahwa

bahasa adalah suatu sistem komunikasi bunyi, yang diucapkan melalui

organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat,

konvensional secara arbitrer. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan

bahwa bahasa merupakan sebuah sistem simbol vokal yang arbitrer dan

digunakan untuk komunikasi manusia.

Santoso (1990: 1) menjelaskan bahwa bahasa adalah alat

komunikasi berupa rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap

manusia secara sadar yang diatur oleh suatu sistem, selain itu juga

dijelaskan bahwa sebagai komunikasi, bahasa mampu untuk menampung

perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya

saling pengertian antara penutur dan lawan tutur atau antara pembaca

dan penulis. Semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dalam

penampilannya sebagai bahasa diatur oleh suatu sistem tertentu yang

berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Seseorang dapat

berkomunikasi dengan baik dalam suatu bahasa, apabila orang tersebut

dapat menguasai sistem bahasa itu. Bahasa sebagai alat komunikasi

umum sangat ditentukan oleh kesempurnaan sistem atau aturan bahasa

dari masyarakat pemakainya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bahasa

adalah alat komunikasi kehidupan manusia berupa lambang bunyi suara

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu terbentuk oleh aturan,

kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk

kata, maupun kalimat secara konvensional. Sehubungan dengan hal

tersebut, bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa tentu tidak akan keluar

bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia, juga

ditentukan oleh kesempurnaan sistem bahasa dari masyarakat

pemakainya.

a. Ilmu Bahasa (Linguistik)

Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari penelitian tentang

bahasa sejak zaman Yunani (abad 6 SM). Secara garis besar studi

tentang bahasa dapat dibedakan antara (1) tata bahasa tradisional dan (2)

linguistik modern. Selanjutnya linguistik dapat dibagi menjadi beberapa

cabang yaitu, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

b. Hakikat Bahasa

Hakikat bahasa merupakan ciri-ciri bahasa itu sendiri.Chaer (2004:63)

menjelaskan bahwa bahasa pada dasarnya memiliki ciri-ciri. Sifat dan ciri

yang dimaksud antara lain:

a. Bahasa itu adalah suatu sistem

b. Bahasa itu berwujud lambang

c. Bahasa itu berupa bunyi

d. Bahasa itu berupa arbitrer

e. Bahasa itu bermakna

f. Bahasa itu berisfat konvensional

g. Bahasa itu bersifat unik

h. Bahasa itu bersifat universal

i. Bahasa itu bersifat dinamis

k. Bahasa itu berfungsi sebagai alat

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan

bahwa fungsi bahasa dalam kehidupan manusia sangat penting, oleh

karena itu, hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat turut

dipengaruhi oleh bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa sebagai

media komunikasi juga mengikat hubungan antara yang satu dengan

individu yang lainnya dalam komunikasi. Hal ini disebabkan oleh bahasa

yang secara fungsional merupakan salah satu alat yang digunakan untuk

menyampaikan pikiran dan perasaan manusia. Kondisi tersebut dapat

berjalan dengan lancar apabila bahasa yang dipergunakannya dapat

saling dimengerti, baik oleh penutur atau penulis maupun lawan tutur atau

pembaca.

Dari seluruh uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

bahasa lambang bunyi yang mempunyai arti dengan fungsi sebagai alat

komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi

merupakan lambang yang mempunyai arti maupun bunyi yang berfungsi

sebagai alat yang digunakan manusia sebagai pemakai bahasa, dalam

mengadakan hubungan antara sesamanya. Hal tersebut menunjukkan

bahwa bahasa berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan manusia,

interaksi dan segala macam aktivitas yang bersifat sosial akan menjadi

a. Bahasa merupakan milik manusia

Manusia sebagai penutur dan pengguna bahasa dalam kehidupan

bermasyarakat, maka dianggap wajar jika dikatakan bahwa bahasa

merupakan milik manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi.

Hanya manusia yang dianggap dapat menggunakan bahasa.

Dikatakan demikian karena bahasa merupakan simbol vokal. Bahasa

lisan merupakan bahasa primer manusia. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa hanya manusia yang memiliki potensi berbicara.

b. Bahasa adalah berpikir dan bertindak

Bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dianggap sebagai

bentuk atau manifestasi berpikir dan bertindak. Oleh karena itu,

proses berpikir bahasa tampak dalam kompetensi kebahasaan.

Kompetensi ini bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat. Gejala bahasa

atau penampilan berbahasa yang dapat dilihat disebut tindak tutur.

Ada pula yang menyebut dengan istilah performansi bahasa.

c. Bunyi merupakan bagian bahasa

Bunyi bahasa dipelajari dalam linguistik, terutama di dalam fonologi

(ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa). Media bahasa yang

paling mudah untuk dimengerti oleh manusia normal adalah yang

menggunakan bunyi atau simbol-simbol, bukan dengan isyarat atau

gerakan anggotan badan. Oleh karena itu, wajar apabila definisi

bahasa adalah simbol vokal. Simbol vokal ini berkaitan dengan

bahasa lisan.Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan

bahasa tulis bersifat sekunder. Media lain seperti bahasa isyarat

hanya sebagai pertolongan yang bersifat kasuistis.

d. Bahasa memiliki tingkatan

Bahasa disusun atas simbol-simbol vokal. Simbol-simbol vokal itu

dirangkaikan secara hierarkis:

1) Fonem 2) Silabe 3) Morfem 4) Kata 5) Frase 6) Klausa 7) Kalimat 8) Wacana

Fonem merupakan lambang bunyi yang membedakan arti. Gabungan

fonem menjadi silabe.Rangkaian silabe menjadi kata, rangkaian kata

menjadi frasa atau klausa, unit bahasa yang lebih besar dari pada

klausa adalah kalimat. Gabungan antarkalimat yang membentuk

makna secara utuh disebut wacana.

e. Bahasa selalu melekat pada gestur

Bahasa adalah aktivitas manusia yang dapat didengar dan dapat

dilihat. Gestur biasa juga disebut paralanguage atau kinestik. Body

(berbahasa) dengan gerak mimik, kerdip mata, kerut dahi, gerak

kepala, gerak tangan, dan lain-lain. Keberhasilan berbicara dengan

tatap muka dipengaruhi oleh pendengaran dan gerak-gerik yang

tampak dari pembicara.

f. Bahasa adalah unsur arbitrer dan nonarbitrer

Penentuan bentuk kebahasaan bersifat arbitrer, artinya

sewenang-wenang. Menentukan nama satuan (satuan linguistik) dan makna

suatu benda tidak ada aturan secara konvensional. Semua bersifat

sewenang-wenang (arbitrer) atau sekehendak pencipta bahasa itu.

Tidak ada aturan dan alasan yang mapan, umum, dan masuk akal.

Seseorang mencipta bahasa atau kata. Tidak ada hubungan logis

antara nama dan makna, mengapa itu bernama sawah, hutan, pohon,

makan, minum, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu benda yang

sama dapat diacu oleh beberapa bentuk kebahasaan, misalnya untuk

mengacu pada benda yang bernama ayam digunakan untuk

kebahasaan (kata). Penentuan bentuk kebahasaan itu bergantung

pada kemauan masyarakat pemakainya.

g. Bahasa adalah vertikal dan horizontal

Bahasa dapat dilihat secara vertikal dan horizontal.Vertikal mengacu

pada sifat bahasa yang paradigmatik, sedangkan horizontal mengacu

pada sintagmatik. Pada deret paradigmatik (vertikal) diisi dengan

(horizontal) yang terdiri atas struktur, yaitu struktur

subjek-predikat-objek (S,P,O).

h. Bahasa adalah didengar dan diucapkan

Secara primer, bahasa itu diucapkan oleh pembicara dan disebut

primer karena bahasa yang pertama kali digunakan manusia adalah

bahasa lisan. Bahasa lisan bersifat momental artinya bergantung pada

momen, situasi, atau konteks. Bahasa lisan itu begitu didengar begitu

hilang, sulit untuk diulang secara persis atau sama seperti semula.

karena sifatnya momental, bahasa lisan perlu diawetkan agar orang

lain dapat pula menikmati. Kemudian, manusia berkreasi untuk

melukiskan bahasa dalam bentuk lambang bahasa. Sejak itu lahirlah

budaya tulis yang bersifat sekunder karena merupakan turunan

bahasa lisan.

i. Bahasa adalah kesamaan struktur

Struktur kebahasaan yang bersifat konvensional. Artinya dalam

kearbitrerannya struktur itu masih harus menaati aturan-aturan atau

kaidah-kaidah kebahasaan yang dipakai masyarakat. Seluruh

masyarakat pemakai bahasa yang sama tentu akan memiliki

kaidah-kaidah kebahasaan yang sama pula, tidak boleh semaunya sendiri.

Kemampuan bahasa menurut Chomsky merupakan sesuatu yang di

bawah sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya. Sejak lahir alat

manusia untuk menguasai bahasa yang disebut language acquisition

j. Bahasa adalah berubah

Bahasa bersifat dinamis. Oleh karena itu, bahasa senantiasa berubah

mengikuti masyarakat pemakainya. Bahasa yang sama pada suatu

periode tertentu akan berbeda dengan periode sebelumnya dan

sesudahnya. Wajar apabila bahasa Jawa memiliki bahasa Jawa Kuno,

tengahan, dan baru. Akibat yang besar yaitu perubahan arti yang

terkandung dalam kata itu.Ini dengan jelas menunjukkan bahwa

kesatuan-kesatuan kecil yang terjadi dari bunyi-bunyi itu mempunyai

peranan dalam membedakan arti.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa bahasa

memiliki beberapa karakteristik yaitu sistematis dan generatif, seperangkat

simbol vokal yang arbitrer, diucapkan dan didengarkan, simbol-simbol itu

memiliki makna yang konvensional, digunakan untuk berkomunikasi,

mereflesikan masyarakat penutur dan budayanya, milik manusia,

diperoleh oleh semua manusia dengan cara yang sama, dinamis, bersifat

hierarkis, vertikal dan horizontal, dipakai berpikir dan bertindak.

c. Fungsi bahasa

a) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal-balik

antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat.

b) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap,

gagasan,emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembaca.

c) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan

seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat,

kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya.

d) Fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap

dan pendapat orang lain.

Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi :

a) Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh

sesuatu

b) Fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan

perilaku orang lain

c) Fungsi intraksional, yaitu bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan

orang lain

d) Fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi

secara individu

e) Fungsi heuristik, yakni bahasa dapat digunakan untuk belajar dan

menemukan sesuatu

f) Fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan

dunia imajinasi

g) Fungsi representasional, bahasa difungsikan untuk menyampaikan

informasi

Fungsi bahasa Indonesia :

a) Bahasa resmi kenegaraan

c) Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah

d) Alat pengembangan kebudayaan

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku :

a) Fungsi pemersatu, artinya bahasa Indonesia mempersatukan suku

bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda

b) Fungsi pemberi kekhasan, artinya bahasa baku memperbedakan

bahasa itu dengan bahasa yang lain

c) Fungsi penambah kewibawaan, penggunaan bahasa baku akan

menambah kewibawaan atau prestise.

d) Fungsi sebagai kerangka acuan, mengandung maksud bahwa bahasa

baku merupakan kerangka acuan pemakaian bahasa

d. Ragam Bahasa

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam

masyarakat menggunakan bahasa, dan dalam masyarakat tersebut

terdapat bermacam–macam bahasa yang disebut ragam bahasa.

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, yang

dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan pola kebudayaan sendiri-sendiri,

pasti melahirkan berbagai ragam bahasa yang bermacam-macam dan ini

disebut Ragam Bahasa Indonesia.

Keragaman bahasa yang ada dalam masyarakat menjadi warna

tersendiri meskipun melahirkan perbedaan kompetensi berbahasa individu

komunikatif adalah kemampuan bertutur atau menggunakan bahasa

sesuai dengan fungsi, situasi, serta norma-norma berbahasa dalam

masyarakat yang sebenarnya. Kompetensi komunikatif berhubungan

dengan kemampuan sosial dan kebudayaan pemakai bahasa yang dapat

membantu untuk menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk

linguistik. Kemampuan komunikatif juga biasa disebut dengan repertoir

bahasa. Repertoir bahasa yang dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok

pemakai bahasa atau masyarakat disebut masyarakat tutur.

Menurut Fishman dan Labov (2014 ; 21), masyarakat tutur berbeda

dengan masyarakat bahasa, tipe masyarakat tutur itu sendiri lambat laun

mengalami pergeseran dari faktor keturunan ke faktor pendidikan. Ada 4

pengklasifisikan tipe masyarakat tutur yakni; berdasarkan pada perolehan

dan kepandaian berbahasa antara lain masyarakat ekabahasa

(monolingual), masyarakat dwibahasa (bilingual), dan masyarakat tutur

multibahasa (multilingual). Berdasarkan strata sosial, masyarakat tutur

terbagi atas lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah.

Penyebab adanya lapisan sosial ialah sesuatu yang dihargai. Berdasarkan

ciri perkembangan ada empat tipe masyarakat tutur yakni masyarakat

primitif, desa tradisional, kota praindustri dan modern. Sedangkan

berdasar kegiatan tutur komunikasi terbagi atas situasi tutur, peristiwa

tutur, dan tindak tutur.

Kajian tentang ragam bahasa juga bisa ditinjau berdasarkan

masyarakat tutur sebagai suatu kelompok orang atau masyarakat yang

memiliki verbal repertoir yang relatif sama serta mereka mempunyai

penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang

digunakan di dalam masyarakat itu. Maka dapat dikatakan, bahwa

kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur.

Satu hal lagi yang perlu dicatat, untuk dapat disebut satu masyarakat tutur

adalah adanya perasaan di antara penuturnya, bahwa mereka merasa

menggunakan tutur yang sama;

Ragam bahasa menurut sudut pandang penutur :

a) Ragam daerah ( logat / dialek)

b) Ragam pendidikan :

(1) Bahasa baku

(2) Bahasa tidak baku

c) Ragam bahasa menurut sikap penutur, gaya atau langgam yang

digunakan penutur terhadap orang yang diajak bicara.

d) Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya :

1. ragam dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan

2. ragam menurut sarananya :

(1) Lisan : dengan intonasi yaitu tekanan, nada, tempo suara, dan

perhentian.

3. ragam yang mengalami gangguan pencampuran

e) Ragam bahasa menurut bidang wacana :

(1) Ragam ilmiah : bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah,

ceramah, tulisan-tulisan ilmiah

(2) Ragam populer : bahasa yang digunakan dalam pergaulan

sehari-hari dan dalam tulisan populer

f) Ragam bahasa baku dan tidak baku

Ciri–ciri ragam bahasa baku :

(1) Kemantapan dinamis, memiliki kaidah dan aturan yang relatif

tetap dan luwes.

(2) Kecendekiaan, sanggup mengungkap proses pemikiran yang

rumit di berbagai ilmu dan teknologi

(3) Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma

Proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi.

Dalam proses pembakuan atau standardisasi variasi bahasa, bahasa itu

disebut bahasa baku atau standar. Pembakuan tidak bermaksud untuk

mematikan variasi-variasi bahasa tidak baku.

g) Ragam Bahasa Tulis dan Bahasa Lisan

Ada dua perbedaan yang mencolok mata yang dapat diamati antara

ragam bahas tulis dengan ragam bahasa lisan, yaitu :

(1) Dari segi suasana peristiwa

Jika menggunakan bahasa tulisan tentu saja orang yang diajak

digunakan perlu lebih jelas. Fungsi gramatikal, seperti subjek, predikat,

objek, dan hubungan antara setiap fungsi itu harus nyata dan erat.

Sedangkan dalam bahasa lisan, karena pembicara berhadapan langsung

dengan pendengar, unsur (subjek-predikat-objek) kadangkala dapat

diabaikan.

(b) Dari segi intonasi

Perbedaan bahasa lisan dan tulisan adalah berkaitan dengan

intonasi (panjang-pendek suara/tempo, tinggi-rendah suara/nada,

keras-lembut suara/tekanan) yang sulit dilambangkan dalam ejaan dan tanda

baca, serta tata tulis yang dimiliki. Goeller (1980) mengemukakan bahwa

ada tiga karakteristik bahasa tulisan yaitu acuracy, brevety, claryty (ABC).

Acuracy (akurat) adalah segala informasi atau gagasan yang

dituliskan dapat memberi keyakinan bagi pembaca bahwa hal tersebut

masuk akal atau logis. Brevety (ringkas) yang berarti gagasan tertulis yang

disampaikan bersifat singkat karena tidak menggunakan kata yang

mubazir dan berulang, seluruh kata yang digunakan dalam kalimat ada

fungsinya. Claryty (jelas) adalah tulisan itu mudah dipahami, alur

pikirannya mudah diikuti oleh pembaca, tidak menimbulkan salah tafsir

bagi pembaca.

e. Bahasa dan Kajian Semiotik

Bahasa sebagai sistem tanda memiliki konsep yang sejalan dengan semiotika. Ferdinand de Saussure lebih sering menggunakan istilah tanda ketimbang simbol atau lambang. Tanda (signe) atau tanda linguistik (signe

linguistique) adalah istilah yang sering disebut Saussure. Dalam Linguistik Umum karya Chaer (1994), ia menjelaskan pelbagai tanda yang menjadi objek kajian semiotik yaitu,

(1). Tanda, sesuatu yang dapat mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan alamiah. Contoh, asap menandakan adanya api.

(2). Lambang, sesuatu yang dapat menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Contoh, bendera kuning melambangkan adanya orang yang meninggal.

(3). Sinyal atau isyarat, tanda yang sengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar penerima sinyal melakukan sesuatu. Contoh, letusan pistol dalam lomba lari.

(4). Gerak isyarat atau gestur, tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan. Contoh, anggukan kepala yang menandakan persetujuan akan suatu perkara.

(5). Gejala atau sympton, tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan

tanpa maksud, tetapi alamiah untuk menunjukkan atau

mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contoh, demam selama beberapa hari, kemudian dokter berkata “ini gejala tipus”. (Chaer, 1994:40-41).

(6). Ikon, tanda yang paling mudah dipahami karena kemiripannya dengan sesuatu yang diwakili. Contoh, denah jalan, maket, dan patung dada.

(7). Indeks, tanda yang menunjukan adanya sesuatu yang lain. Contoh, suara air yang menunjukkan adanya sungai atau air terjun.

(8). Kode, ciri kode sebagai tanda adalah adanya sistem, baik berupa simbol, sinyal, maupun gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda, dan tindakan yang disepakati untuk maksud tertentu (Chaer, 1994:40-42).

Semiotik adalah ‘ilmu yang’ mengkaji tanda dalam kehidupan

manusia karena manusia memiliki kemampuan untuk memberikan makna

kepada berbagai gejala sosial budaya dan alamiah, maka semiotik dapat

disimpulkan bahwa tanda adalah bagian dari kebudayaan manusia. Ini

berarti mempelajari semiotika sama dengan mempelajari tentang berbagai

tanda. Cara kita berpakaian, apa yang kita makan, dan cara kita

bersosialisasi sebetulnya juga mengomunikasikan hal-hal mengenai diri

kita, dan dengan begitu, dapat kita pelajari sebagai tanda.

Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari

kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Istilah semeion tampaknya

diturunkan dari kedokteran hipokratik atau asklepiadik dengan

perhatiannya pada simtomatologi dan diagnostik inferensial. Tanda pada

masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal

lain. Secara terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan

dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas

objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra

Teew (1984:6) mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindak

komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang

mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk

pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam

masyarakat mana pun. Namun, banyak pula masalah jika ada seseorang

bertanya apa yang dimaksud dengan tanda. Van Zoest memberikan lima

ciri dari tanda.

Pertama, tanda harus dapat diamati agar dapat berfungsi sebagai

tanda. Sebagai contoh van Zoest menggambarkan bahwa di pantai ada

orang-orang duduk dalam kubangan pasir, di sekitar kubangan dibuat

semacam dinding pengaman (lekuk) dari pasir dan pada dinding itu

diletakkan kerang-kerang yang sedemikian rupa sehingga membentuk

kata ‘Duisburg’ maka kita mengambil kesimpulan bahwa di sana duduk

orang-orang Jerman dari Duisburg. Bisa sampai pada kesimpulan itu,

karena kita tahu bahwa kata tersebut menandakan sebuah kota di

Republik Bond, menganggap dan menginterpretasikannya sebagai tanda.

Kedua, tanda harus ‘bisa ditangkap’ merupakan syarat mutlak. Kata

Duisburg dapat ditangkap, tidak penting apakah tanda itu diwujudkan

dengan pasir, kerang atau ditulis di bendera kecil atau dengar dari orang