Laporan Penelitian

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI

UMUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP

BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)

Oleh:

Dr. Timbul Sinaga, S.E., MSA Rimbun C. D. Sidabutar, S.E., M.Si

(Dosen Program Studi Akuntansi FE UHN)

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh PAD, DAU, dan PDRB terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan untuk menguji hipotesis digunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi PDRB tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Kemudian PAD, DAU, dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap belanja Belanja Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22/1999 dan UU No. 23/2004 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislative, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif sebagai pelaksana opresionalisasi daerah berkewajiban membuat daraft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. (Darwanto dan Yustikasari, 2007)

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berlaku UU 23/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001: Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implicit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislative dan publik.

32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislative,masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimpelemtasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang Kebijakan UMUM APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Priorotas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislative untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Anggaran sector public pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya ,merupakan permasalahan asar dalam penganggaran sector publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal utama dalam pengalokasian anggaran sector public dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakink uat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiscal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran kompisisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan public. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintah daerah.

mengatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, missal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pedapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan public. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalikasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

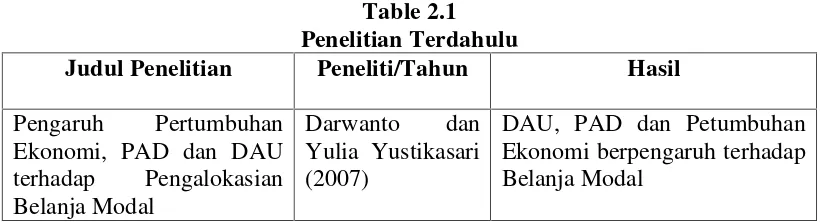

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) tetapi dengan objek dan alat analisis yang berbeda. Jadi dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal (Studi

Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara). 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh teerhadap Belanja Modal?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk member bukti empiris pada:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial terhadap anggaran belanja modal.

2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) secara parsial terhadap anggaran belanja modal.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap anggaran belanja modal.

4. Pengaruh PAD dan DAU secara simultan terhadap belanja modal

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada ilmu akuntansi pemerintahan.

3. Bagi peneliti, sebagai masukan secara mendalam mengenai pengaruh PAD,DAU dan Petumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal di instansi pemerintahan serta sebagai referensi bagi rekan-rekan peneliti berikutnya yang ingin mendalami topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah, memberikan tambahan informasi dalam memahami pengaruh PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal di instansi pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu principal dan agen, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan principal. Scoot (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari game theory yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi principal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan principal. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam kontak kerja atas persetujuan bersama.

information). Mursalim (2005) dalam Bangun(2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkanutilitynya. Sedangkan bagi principal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memilki sedikit informasi yang ada.

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislative, eksekutif adalah agen dan legislative adalah principal (Halim dan Abdullah, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya antara principal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul di antara ekskutif dan legislative juga merupakan masalah keagenan. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislative, legislatur adalah principal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan diterima atau ditolak.

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah di Indonesia, kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja merupakan bentuk kontrak, yang menjadi alat bagi legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Dalam Mardiasmo, 2010, dinyatakan bahwa anggaran sector public berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran sector public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi meliputi informasi mengenai penpapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan dating. Setiap Anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan dating.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sector public merupakan suatu rencana financial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai

rencana tersebut.

Anggaran sector public mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiscal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang public (Mardiasmo,2010)

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya, c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah

disusun, dan

d. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau egiatan pemerintah.

untuk member informasi dan meyakinkan legislative bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3. Anggaran sebagai alat Kebijakan fiscal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sector public dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran sector public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislative. Kinerja ekseskutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyrakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisir akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalism, dan sebagainya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sector public dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Anggaran Operasional

opersional antara lain belanja administrasi umum dan blanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk operasional dan pemeliharaannya.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sector public meliputi: a. Otorisasi oleh Legislatif

Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dan non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprrehensif.

c. Keutuhan anggaran

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimatependapatan danoverestimatepengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui public

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran sector public pada dasarnya tidak berbeda antar sector swasta dan sector public (Henley atal., 1990). Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan Anggaran

pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Di Indonesia, ditingkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerinto. 108/2000 pemerintah daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA), diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ini merupakan tahhap yang ,elibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dacoalition buildingyang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini karena dalam tahap ini eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan banthan-bantahan dari pihak legislative.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya system pengendalian intern yang memadai.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam siklus anggaran. TAhap persiapan, ratifikasi, dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahhap pelaksanaan telah didukung dengansistem akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang masuk yang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana public. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan penganggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategic yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

2.1.4 Prinsip Penyusunan APBD

Dalam Sonny Sumarsono (2010), dinyatakan bahwa prinsip penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja;

c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Daerah.

4. Keadilan Anggaran

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan. Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara tradisional dan dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan penignkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai.

b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat Asas

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah sesuia Undan-Undang No. 33/2004 pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang no. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da Daerah pasal 6 bahwa sumber pendapatan asali daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah yang sah: 1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari: 1. Sumbangan dari Pemerintah

2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan 3. Pendpatan lain-lain yang sah

a. Intensifikasi, melalui upaya:

• Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan

retribusi daerah.

• Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi. • Mengintensifkan retribusi daerah yang ada.

• Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

b. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi)

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonom masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.1.5.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang no. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yangselanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) 2. Sebagai alat pengukur (regulatory)

Jenisa Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah: a. Pajak Provinsi, antara lain:

1. Pajak kendaraan bermotor, antara lain: • Kendaraan bermotor bukan umum • Kendaraan bermotor umum

• Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 2. Pajak kendaraan di atas air

3. Bea balik nama kendaraan bermotor, antara lain: Penyerahan pertama

• Kendaraan bermotor umum

• Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kedua

• Kendaraan bermotor bukan umum • Kendaraan bermotor umum

• Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan karena wasiat, antara lain: • Kendaraan bermotor bukan umum • Kendaraan bermotor umum

• Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 4. Bea balik nama kendaraan di atas air, antara lain:

• Penyerahan pertama • Penyerahan kedua

• Penyerahan karena wasiat 5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

5. Pajak penerangan jalan, maksimum 10%

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, maksimum 20% 7. Pajak parker, maksimum 20%

2.1.5.2 Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daera. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undng No. 18/1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah punngutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah adalah balas jasa langsung. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan dimana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan public di daerahnya.

Berikut ini objek atau jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang No.34/2000:

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain: a. Pelayanan kesehatan

b. Pelayanan kebersihan dan persampahan

c. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penuduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil

d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat e. Pelayanan parker di tepi jalan umum

f. Pelayanan pasar g. Pelayanan air bersih

h. Pengujian kendaraan bermotor

i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran

j. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah k. Pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa Usaha

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain: a. Pemakaian kekayaan daerah

b. Pasar grosir dan atau pertokoan c. Pelayanan terminal

d. Pelayanan tempat khusus parker e. Pelayanan tempat penitipan anak f. Penginapan/villa

i. Tempat penyandaran kapal j. Tempat rekreasi dan olah raga k. Penyebrangan di atas air l. Pengelolaan air limbah

m. Penjualan usaha produksi daerah 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain: a. Izin peruntukan penggunaan tanah

b. Izin mendirikan bangunan c. Izin gangguan

d. Izin trayek

e. Izin pengambilan hasil hutan

2.1.5.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kakayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk katergori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerh untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum DAU ada dua yaitu UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dengan tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemuktahiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembautan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

luas. Menurut Sadono Sukirno (2007), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik regional bruto (PDRB), tanpa memandang apakah kenaikan ini lebih kecil atau lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan wujud perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Boediono (1985) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004).

2.1.8 Belanja Modal

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.8.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengukuran, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud siap pakai.

2.1.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.1.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

2.1.8.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untukpengadaan/penambahan/penggantian/peningkatanpembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset tetap lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.9 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja

kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan social dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal meruapakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintahan daerah. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public.

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Syukri Abdullah, Abdul halim ; 2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan asset tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh asset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lain dan membeli.

Hubungan PAD dan DAU hubungan yang kuat positif dengan Belanja Modal

2.3.1 Hubungan antara Pendaptan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Peningkatan PAD diharapkan akan memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2007) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada membiayai belanja modal.

2.3.2 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. DAU juga merupakan sumber pembiayaan untuk belanja modal, sama halnya dengan PAD. Perbedaan dari kedua sumber pembiayaan untuk belanja modal ini adalah PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam ranka pelaksanaan desentralisasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Melalui belanja modal disediakan sarana dan prasarana atau insfrastruktur yang memadai sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dinyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2009).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas maka dapt dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh tehadap Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), pertumbuhan ekonomi dan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder berupa data yang diambil dari Laporan Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2006-2009 untuk data PAD dan DAU. Sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB per Kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Metode Penelitian

variabel yang kemudian dapat diuji lebih mendalam melalui penelitian eksploratif. Data-data yang terkumpul diubah kedalam suatu bentuk yang dapat menyediakan informasi untuk menggambarkan serangkaian fakta dalam suatu keadaan yang meliputi frekuensi, tendensi, trend, untuk kemudian disajikan dalam bentuk distribusi, tabel, maupun grafik.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis verifikatif dengan bantuan alat regresi berganda yang dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Laba perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan dengan:

PAD = HPD+RD+PLPD+LPS 3.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar, dimana; Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal–Kapasitas Fiskal 3.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan, makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan makin tingginya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus :

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt–PDRBt-1)/ (PDRBt-1) X 100%

3.2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh asset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indicator variable ini diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

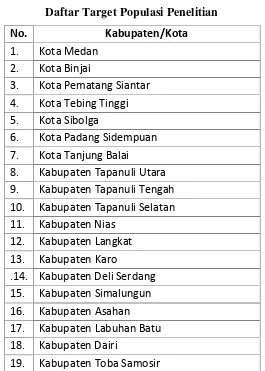

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115).

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak hasil pemekaran (2005-2009) yang berjumlah 25 kabupaten/kota sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode sensus.

Tabel 3.1

20. Kabupaten Mandailing Natal 21. Kabupaten Serdang Bedagai 22. Kabupaten Samosir

23. Kabupaten Humbang Hasundutan 24. Kabupaten Pakphak Bharat 25. Kabupaten Nias Selatan

Sumber:http://www.sumutprov.go.id

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sekaran (2006: 66) meliputi : wawancara(interview)melalui tatap muka, telepon, bantuan komputer, dan media elektronik; kuisioner (questionnaire) yang diserahkan secara pribadi, melalui e-mail;observasi(observation); dan beragamteknik motivasional.

Penelitian ini menggunakan salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data sekunder (observasi), yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kabupatenn/kota di provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2006-2009. Pemilihan data untuk tahun anggaran tersebut dengan pertimbangan saat tersebut merupakan tahun-tahun awal PP No.24/2005 efektif berlaku dan merupakan tahun-tahun awal diberlakukannya Permendagri No.13/2006.

tertentu dan secara silang tempat (cross-section) yang dikumpulkan pada suatu titik waktu yang disebut denganpooling data(Mudrajad Kuncoro, 2003:125-127).

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik : data harus terdistribusi normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Berikut ini dijabarkan uji asumsi klasik: 1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data digunakan analisis grafik, yaitu dengan menganalisis grafik normal probability plot. Data dikatakan normal jjika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dlam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi antar variable independen. Uji ini dideteksi dengan melihat niali tolerance-nya di atas 0,1 dan nilaivariance inflation factor (VIF) tidak lebih besar dari 10.

Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (Dw) dengan membandingkan nilai Dw terhadap dU dad D. Setelah menghitung nilai d statistic selanjutnya dengan nilai d dari table dengan tingkat signifikansi 5%.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variable independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila dalam grafik tidak ada pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.2.5 Model Analisis Penelitian

Model analisis penelitian adalah analisis regresi , baik regresi berganda yaitu untuk melihat pengaruh secara simultan dan regresi sederhana untuk melihat pengaruh secara parsial, tetapi sebelumnya ahrus dilakukan analisis statistic deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

Hubungan antar variable dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

Y=α+β1PAD +β2DAU+β3PDRB +e Dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

β = Intersep

PAD = Pendapatan ali daerah

DAU = Dana alokasi umum

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

e = error

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini didukung dengan program SPSS 17 for windows.

3.2.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis, untuk pengaruh secara parsial dengan Uji t dan untuk pengaruh simultan dengan Uji F, yaitu menguji signifikan atau tidak nilai koefisien regresi (estimate) masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan membandingkan besarnya taraf signifikansi (sig) penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Kriterianya sebagai berikut:

Jika sig penelitian < 0,05, maka H0ditolak dan H1diterima

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang bukan daerah/kota pemekaran pada periode amatan (2007-2009) dengan target populasi sebanyak 25 kabupaten/kota. Objek penelitian adalah realisasi belanja modal, belanja pemeliharaan, dan nilai asset tetap pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2007-2009 dan PDRB 2007-2009 yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara.

4.2 Uji Asumsi Klasik

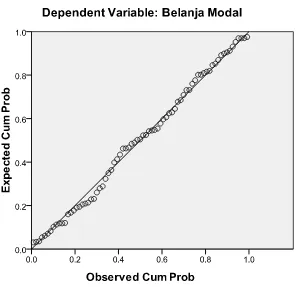

4.2.1 Uji Normalitas

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal probability plot titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka data telah memenuhi asumsi normal atau mengikuti garis normalitas.

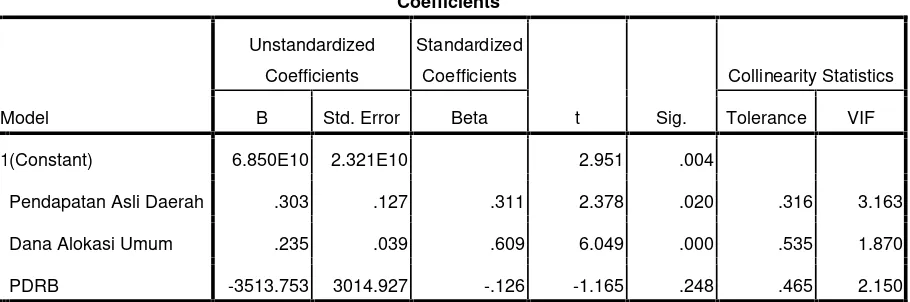

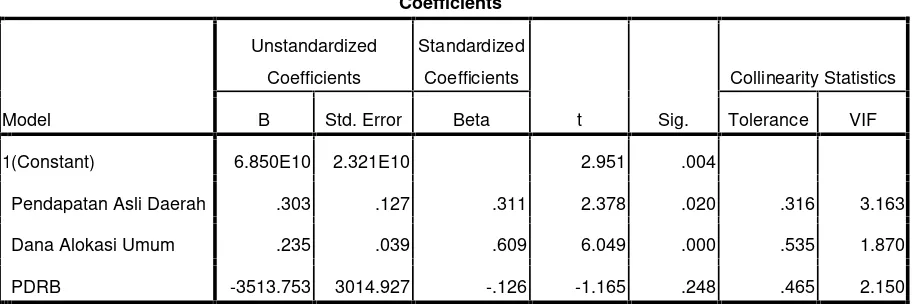

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi

dan nilai variance inflation factor (VIF) tidak lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) 6.850E10 2.321E10 2.951 .004

Pendapatan Asli Daerah .303 .127 .311 2.378 .020 .316 3.163

Dana Alokasi Umum .235 .039 .609 6.049 .000 .535 1.870

PDRB -3513.753 3014.927 -.126 -1.165 .248 .465 2.150

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari table 4.1 dapat dilihat nilai tolerancenya sebesar 0,316, 0,535, 0, 456>0,1 dan nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 3,163, 1,870, 2,150 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen.

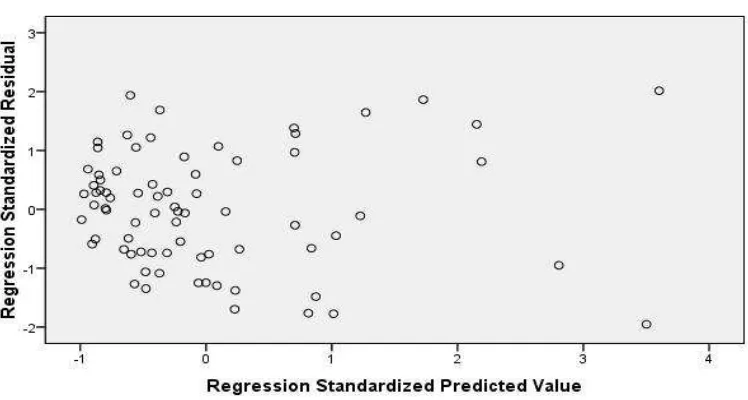

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa distribusi data tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu serta sebarannya di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, maka dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Hipotesis:

Ho: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan PDRB secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis (uji t) dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Coefficientsa

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) 6.850E10 2.321E10 2.951 .004

Pendapatan Asli Daerah .303 .127 .311 2.378 .020 .316 3.163

Dana Alokasi Umum .235 .039 .609 6.049 .000 .535 1.870

PDRB -3513.753 3014.927 -.126 -1.165 .248 .465 2.150

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian Darwanto dan Yulia dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa DAU, PAD dan PDRB secara parsial berpengaruh pada belanja modal, karena dari hasil penelitian dapat dilihat yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal hanyalah PAD dan DAU. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2007) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada membiayai belanja modal.

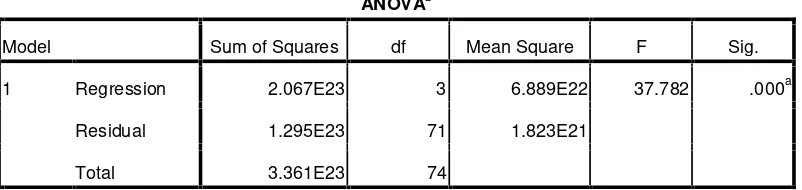

4.3.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen dengan mengasumsikan variable lain adalah konstan.

Hipotesis:

Ho: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan PDRB secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Tabel 4.3

Hasil Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2.067E23 3 6.889E22 37.782 .000a

Residual 1.295E23 71 1.823E21

Total 3.361E23 74

a. Predictors: (Constant), PDRB, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari table 4.3 dapat dilihat bahwa sig penelitian sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, PAD, DAU dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, jika PAD, DAU dan PDRB naik secara bersama-sama maka Belanja Modal juga akan naik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

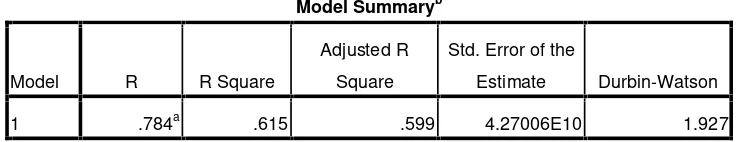

4.3.3 Koefisien Determinasi (R2)

dalam persentase. Nilai R2 yang besar menunjukkan bahwa kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen sangat baik.

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada table 4.4

Tabel 4.4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .784a .615 .599 4.27006E10 1.927

a. Predictors: (Constant), PDRB, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari hasil pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut: 1. Kenaikan jumlah PAD atau DAU mempunyai pengaruh secara parsial

terhadap belanja modal, namun pengaruh kenaikan DAU jauh lebih besar terhadap Belanja Modal daripada pengaruh kenaikan PAD. Hal ini sesuai dengan Holtz Eakin at al (dalam Haryanto dan Hari Adi, 2005) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dana dari pusat dengan belanja modal.

2. PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian Daryanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menyatakan PAD dan DAU memiliki pengaruh positiF signifikan terhadap belanja modal. Dengan kata lain semakin tinggi PAD dan DAU maka pemerintah daerah akan lebih leluasa membuat pengeluaran melalui alokasi Belanja Modal.

3. PAD, DAU dan PDRB memiliki pengaruh yang sangat besar, hal ini digambarkan besar R2 yang sebesar 0,615 . Artinya perubahan Belanja Modal dipengaruhi PAD dan DAU sebesar 61,5% sisanya 3853% dipengaruhi factor-faktor lain yang tidak diteliti.

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memasukkan faktor-faktor selain PAD, DAU dan PDRB yang dapat mempengaruhi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004.Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Abdullah. 2007. Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Periode 2003-2004. Tesis. Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. http://lib.feb.ugm.ac.id

Badan Pusat Statistik. 2008. PDRB Sumatera Utara Dalam Angka 2003-2007 Menurut Kabupaten/KotaMedan: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2011. PDRB Sumatera Utara Dalam Angka 2006-2009 Menurut Kabupaten/KotaMedan: Badan Pusat Statistik.

Bland, Robert dan Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. Public Budgeting and Finance (Summer) Vol. 12 Issue 2, 32-47.http://www3.interscience.wiley.com

Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. http://www.sumutprov.go.id

Darwanto, Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar. Akses Download: 25 Juli 2012. 20.00 WIB.

David Harianto, Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per kapita. Simposium Nasional Akuntansi IX.Padang. Akses Download: 10 Mei 2012. 19.00 WIB

Deddi Nordiawan, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat, Cetakan Ketiga.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah: Akuntansi di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Gujarati, Damodar N. 2003.Basic Econometrics, 4thEdition, New York, McGraw Hill.

Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Undip.

Indra Bastian. 2006.Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Kamenskey, John M. 1984. Budgeting for State and Local Infrasrtucture:

Developing a Strategy. Public Budgeting and Finance (Autum), 3-17. http://www3.interscience.wiley.com

Mudrajad Kuncoro. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?, Jakarta : Erlangga.

---. 2007. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: STIM YKPN, Edisi Ketiga.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama.

Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen, Yogyakarta : BPFE.

Pagano, Michael. 1984. Notes on Capital Budgeting. Public Budgeting and Finance 4(Autum), 31-40.http://www3.interscience.wiley.com

Patten, Denis M dan Jacob R. Wambsganss. 1991. Accounting for Fixed Asset in a Nonprofit Environment: A Recomendation. The Government Accountants Journal Vol. 40, Issue 3, 44-48.http://www.proquest.com

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun2003 tentang Keuangan Negara.

---, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

---, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

---, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. Cetakan 2.

R. Gunawan Sudarmanto. 2005. Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi Pertama.

Sadono Sukirno. 2007. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana. Edisi Kedua, Cetakan Kedua.

Sekaran, Uma. 2006. Research Method For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Terjemahan Kwan Men Yon, Jakarta: Salemba Empat, Buku 2, Edisi 4.

Singgih Santoso. 2003. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sri Sularso. 2004. Metode Penelitian Akuntansi : Sebuah Pendekatan Replikasi. Yogyakarta : BPFE UGM.

Sugiyono. 2009.Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-13.

Sujoko Efferin, dkk. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Jogyakarta: Graha Ilmu. Syaiful. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja barang dan Belanja Modal

dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.

Syukriy Abdullah. 2009. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. http://www.swamanndiri.wordpress.com(28/06/10)