FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI

PEREMPUAN BEKERJA DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

(Studi Kasus Perempuan Karier di Makassar)

FATMAWATI HARUN

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRACT

FATMAWATI HARUN. The Factors that Influence Working Women’s Strategies and Family Welfare (Case Career Women in Makassar). Under direction of HERIEN PUSPITAWATI and TIN HERAWATI.

The main purpose of this research was to know the factors that influence working women’s strategies and family welfare. The respondents were working women, have a position in a compony or institute, and have a family, consist of husband and a child or children. The study design used was a cross sectional study. The sample of this study are 30 working women in Makassar in May until June 2010. The results showed that most of respondents balanced between work and family activities. Results showed that the community and extended families surrounded respondents supported them very well through providing social supports. Working women’s strategy had significant influenced on the total of respondent’s income, respondent’s education, the numbers of children, and numbers of children under five. The family welfare had significant influenced on respondent’s education, the total of respondent’s income, interaction among husband and wife, and gender role in family.

RINGKASAN

Fatmawati Harun. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Perempuan Bekerja dan Kesejahteraan Keluarga. Dibimbing oleh Herien Puspitawati dan Tin Herawati

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perempuan bekerja dan kesejahteraan keluarga. Tujuan khususnya adalah 1) Mengidentifikasi karakteristik contoh dan keluarga, 2) Menganalisis karakteristik lingkungan tentang nilai-nilai budaya, 3) Mengidentifikasi dukungan sosial lingkungan keluarga, 4) Mengidentifikasi interaksi suami-istri, 5) Mengidentifikasi pandangan serta sikap perilaku peran gender, 6) Menganalisis strategi perempuan bekerja, 7) Menganalisis faktor yang mempengaruhi strategi perempuan bekerja, 8) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Contoh penelitian ini adalah perempuan yang bekerja dan memiliki jabatan kelas manajerial ke atas di salah satu instansi di Kota Makassar, suku asli Makassar, telah mempunyai suami dan anak, dengan jumlah contoh sebanyak 30 orang.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji korelasi spearman, dan uji regresi linier berganda.

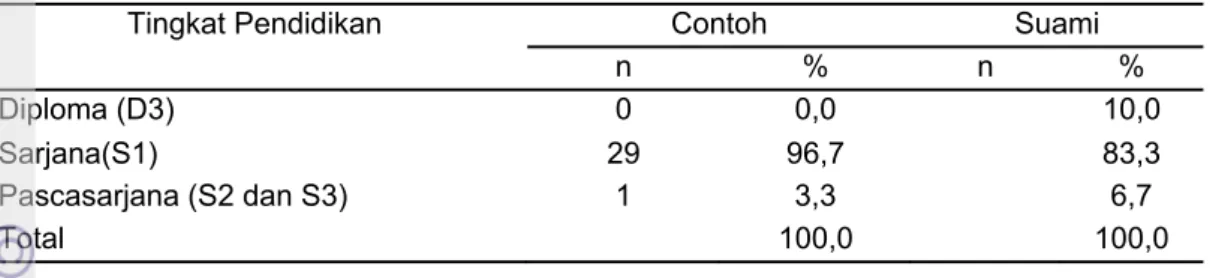

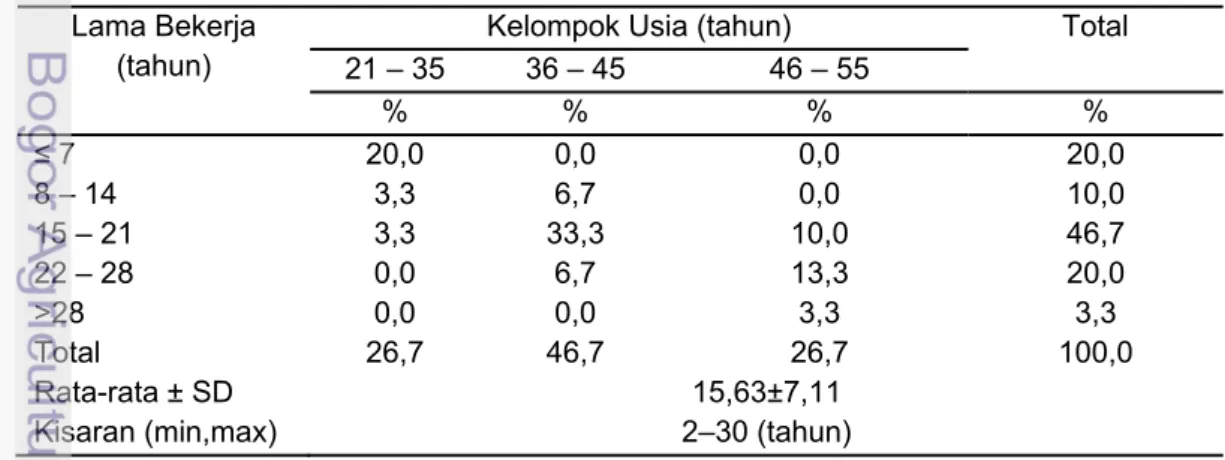

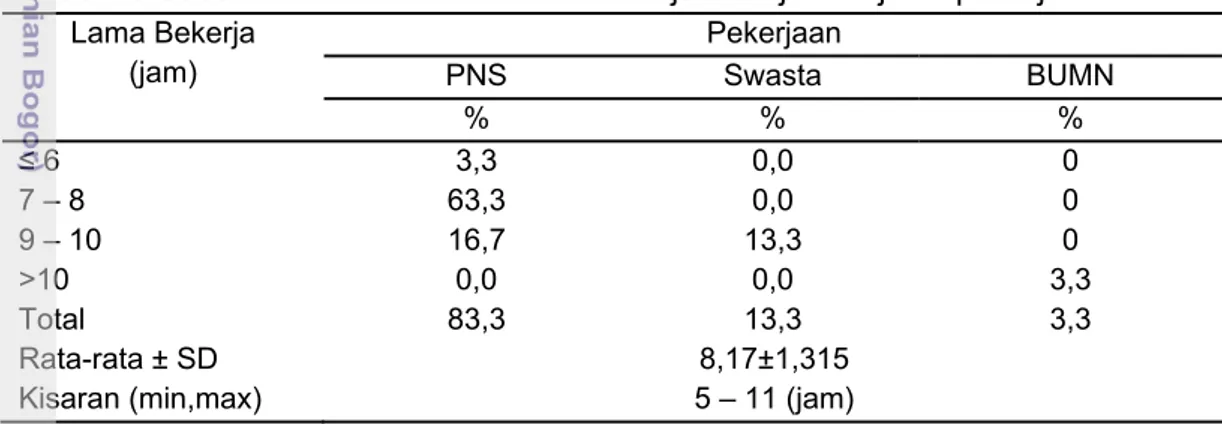

Hasil penelitian menunjukkan bahwa separuh dari contoh (50%) berada pada kelompok umur dewasa dini (18–40 tahun) dan dewasa madya (40–60 tahun), sedangkan suami berada pada kelompok dewasa madya (40-60 tahun) (63,3%) dengan tingkat pendidikan baik contoh (96%) dan suami (83,3%) adalah perguruan tinggi dengan tingkatan strata 1. Hamipr keseluruhan contoh (83,3%) dan lebih dari separuh suami (53%) berprofesi sebagai pegawai negeri. Berdasarkan pengalaman bekerja, separuh contoh (50%) telah bekerja selama lebih dari 15 tahun dan menghabiskan waktu di kantor selama lebih dari 8 jam sehari (96,65%). Hampir seluruh dari contoh (93,3%) menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Berdasarkan besar keluarga, lebih dari separuh keluarga contoh (53,3%) merupakan tipe keluarga kecil, dan memiliki anak usia balita dan usia sekolah (58,2%), serta pembantu rumah tangga (56,7%).

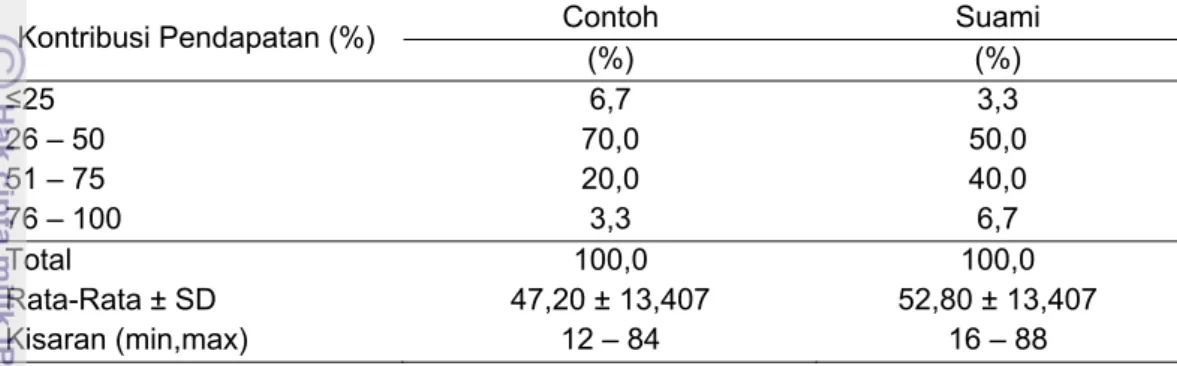

Rata-rata pendapatan contoh adalah Rp 4.670.000 perbulan dengan kisaran antara Rp 2.500.000 sampai Rp 15.000.000 dan rata-rata pendapatan suami adalah Rp 5.670.000 perbulan dengan kisaran antara Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000 perbulan.

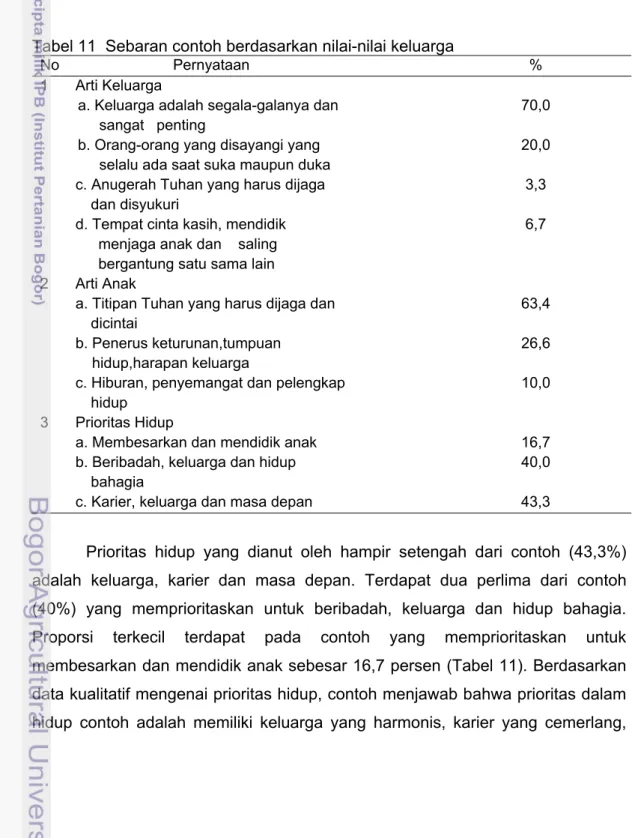

Hampir seluruh contoh (86,7%) memiliki kewajiban untuk mengurus dan menjaga keutuhan rumah tangga menurut budaya contoh. Kurang dari tiga perempat keluarga contoh (73,3%) melakukan kebiasaan peran gender baik peran disektor domestik, publik dan sosial secara bekerjasama antara suami dan istri dan separuh contoh (50%) menganut pandangan peran gender modern.

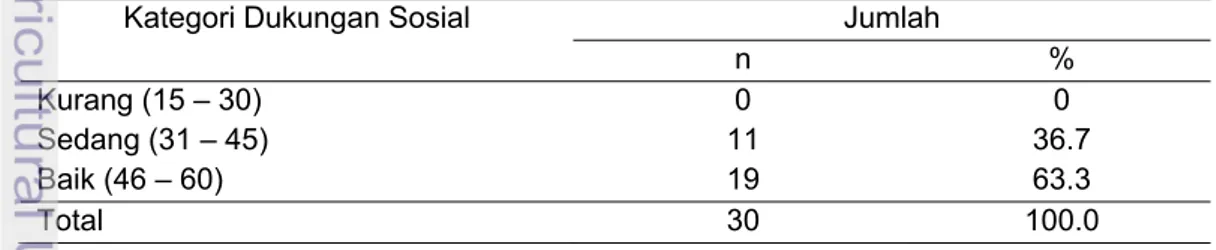

Hampir duapertiga dari contoh (63,3%) mendapatkan dukungan sosial yang baik. Dukungan sosial yang diberikan baik dari keluarga inti, keluarga besar, teman, lingkungan kerja, dan lingkungan tempat tinggal akan mendukung contoh dalam melakukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.

Terdapat tiga strategi dalam menyeimbangkan antara karir dan keluarga pada perempuan bekerja, yaitu lebih memprioritaskan keluarga, memprioritaskan karir, dan seimbang antara karir dan keluarga. Sebagian besar contoh

melakukan keseimbangan antara karir dan keluarga (86,7%). Cara yang dilakukan oleh sebagian besar contoh (56,7%) dalam menyeimbangkan antara karir dan keluarga adalah menggunakan jasa pembantu rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penyeimbangan antara karier dan keluarga secara nyata adalah, pendidikan istri (ß=0,828; p=0,000), pendapatan istri (ß=0,981; p=0,003), jumlah anak balita (ß=-0,369; p = 0,081), dan jumlah anak (ß=0,369; p= 0,081) dengan nilai R² sebesar (0,548) artinya sebesar 54,8 persen variabel yang diteliti mempengaruhi strategi penyeimbangan antara karier dan keluarga.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga subyektif secara nyata adalah, pendidikan istri (ß=0,638; p=0,033), pendapatan istri (ß=0,822; p=0,028), interaksi suami istri (ß=-0,579; p = 0,006), serta sikap dan perilaku peran gender (ß=0,632; p= 0,001) dengan nilai R² sebesar (0,523) artinya sebesar 52,3 persen variabel yang diteliti mempengaruhi kesejahteraan subyektif keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan, yaitu 1) Sebaiknya bagi istri yang berkeinginan bekerja di luar rumah memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga; 2) Keluarga inti seperti suami perlu meningkatkan pengertian dan dukungan agar istri dapat mengerjakan pekerjaan domestik dan publik dengan baik; 3) Interaksi dan komunikasi suami-istri yang baik sangat dibutuhkan sehingga tujuan yang ada di dalam keluarga akan lebih mudah dicapai dan akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah; 4) suami dan istri memiliki pandangan peran gender yang setara dalam melakukan pekerjaan di sektor publik dan domestik.

Kata kunci: Strategi bekerja, pandangan peran gender, kesejahteraan keluarga subjektif

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI

PEREMPUAN BEKERJA DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

(Studi Kasus Perempuan Karier di Makassar)

Fatmawati Harun

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Perempuan Bekerja dan Kesejahteraan Keluarga adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, 15 Oktober 2010 Fatmawati Harun NIM. I24062765

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 1987 dari pasangan Bambang Harun dan Rahmawati Tahir. Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudara. Pada Tahun 1994, penulis menempuh pendidikan dasar di SD YKPP 04 Medan, kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP YKPP Pertamina Medan. Pada Tahun 2006 penulis lulus dari SMA Dharma Patra Pertamina Medan dan pada tahun yang sama lulus seleksi IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih mayor Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, dan minor Komunikasi, Fakultas Ekologi Manusia.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif pada organisasi kemahasiswaan, yaitu menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen (HIMAIKO) sebagai anggota Divisi Tumbuh Kembang Anak (2007/2008) dan Ketua Divisi Tumbuh Kembang Anak (2008/2009). Selain itu, penulis juga aktif di berbagai kepanitian yang diadakan baik di dalam maupun di luar kampus, serta mengikuti beberapa penulisan karya ilmiah.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Perempuan Bekerja dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Perempuan Karier di Makassar). Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung, memotivasi dan memberikan doa serta semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc dan Tin Herawati, SP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, perhatian, sumbangan pikiran dan kerjasama dalam penulisan skripsi ini.

2. Dosen pemandu seminar hasil Ibu Netti Hernawati, SP, M.Si dan dosen penguji sidang akhir skripsi Ibu Dr. Ir.Diah Krisnatuti, MS, untuk saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk perbaikan skripsi.

3. Dosen pembimbing akademik Ibu Dr. Ir. Hartoyo M.Sc atas bimbingannya selama masa perkuliahan di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen.

4. Kedua orang tua saya Bambang Harun dan Rahmawati Tahir, adik saya Fatmiati Harun serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik secara fisik maupun non fisik.

5. Nurcholish Najib, yang selalu memberikan doa dan motivasi bagi penulis selama penyelesaian skripsi.

6. Seluruh staf pengajar Institut Pertanian Bogor pada umumnya dan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen pada khususnya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di IPB.

7. Husni, Mira, Ade, Lia, Untari, Mira, Ditha, dan Ririn teman-teman seperjuangan yang selalu bersedia berbagi kesulitan serta memberikan masukan, kritik dan motivasi dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman IKK 43 dan Griya Mahasiswi MBL yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa selama penyusunan skripsi, serta sebuah kebersamaan yang sangat indah selama masa perkuliahan.

9. Terakhir, seluruh pihak, sahabat, kakak, adik, dan teman-teman yang juga selalu memberikan semangat, motivasi dan doa selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan segala informasi yang terdapat didalamnya.

Bogor,15 Oktober 2010 Fatmawati Harun

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ... xix

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Perumusan Masalah ... 2 Tujuan Penelitian ... 5 Kegunaan Penelitian ... 5 TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Pengertian dan Pendekatan Teori Keluarga ... 7

Perkembangan Karier ... 10

Strategi Perempuan Bekerja ... 15

Konsep dan Analisis Gender ... 21

Kesejahteraan Keluarga ... 27

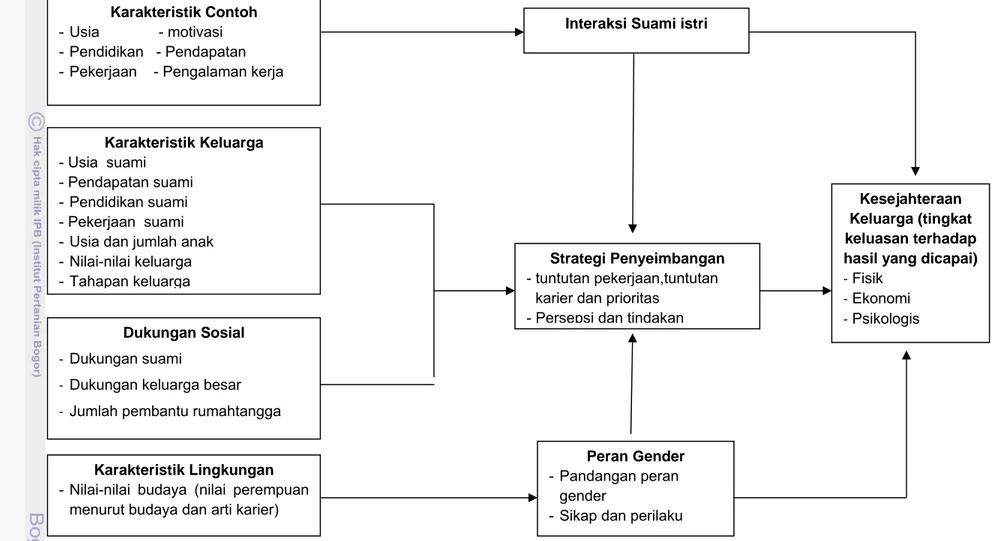

KERANGKA PEMIKIRAN ... 29

METODE PENELITIAN ... 31

Desain, Tempat, dan Waktu ... 31

Teknik Pengambilan Contoh ... 31

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 31

Pengolahan dan Analisis Data ... 33

Definisi Operasional ... 33

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35

Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 36

Karakteristik Contoh dan Keluarga ... 35

Karakteristik Lingkungan ... 47

Dukungan Sosial Keluarga dan Lingkungan ... 48

Interaksi Contoh dan Suami ... 49

Strategi Perempuan Bekerja ... 50

Pandangan Peran Gender ... 55

Kesejahteraan Keluarga Subjektif ... 57

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Perempuan Bekerja dan Kesejahteraan Keluarga ... 59

Pembahasan Umum ... 61 Keterbatasan Penelitian ... 62 PENUTUP ... 65 Kesimpulan ... 65 Saran ... 66 DAFTAR PUSTAKA ... 67 LAMPIRAN ... 71

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Perbedaan pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan

di luar rumahtangga ... 17

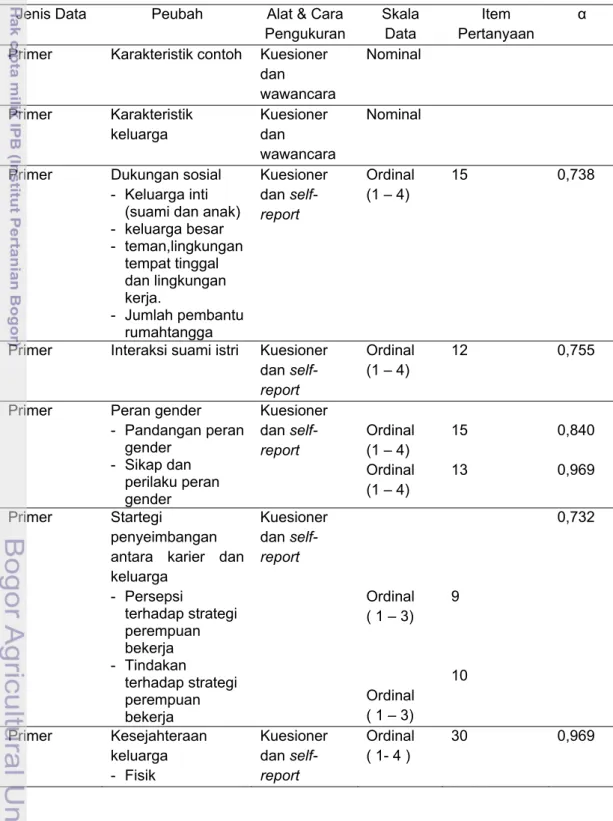

2 Jenis data, peubah, alat dan cara pengukuran, skala, item pertanyaan, dan cronbach alpha (α) ... 32

3 Sebaran contoh berdasarkan kelompok usia contoh dan suami ... 37

4 Sebaran contoh dan suami berdasarkan tingkat pendidikan ... 38

5 Sebaran contoh dan suami berdasarkan jenis pekerjaan ... 38

6 Sebaran contoh dan suami berdasarkan pendapatan perbulan ... 39

7 Sebaran kontribusi pendapatan contoh dan suami terhadap total pendapatan keluarga ... 40

8 Sebaran keluarga contoh berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 40

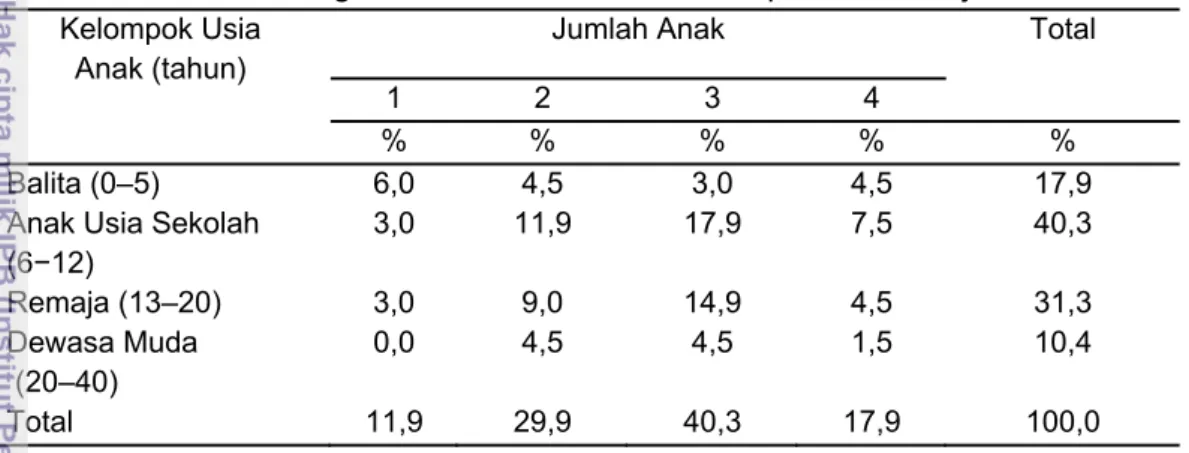

9 Sebaran keluarga contoh berdasarkan kelompok usia dan jumlah anak . 41 10 Sebaran contoh berdasarkan tahapan perkembangan keluarga ... 41

11 Sebaran contoh berdarakan nilai-nilai keluarga ... 43

12 Sebaran contoh berdasarkan lama bekerja dan kelompok usia ... 44

13 Sebaran contoh berdasarkan lama jam kerja dan jenis pekerjaan ... 45

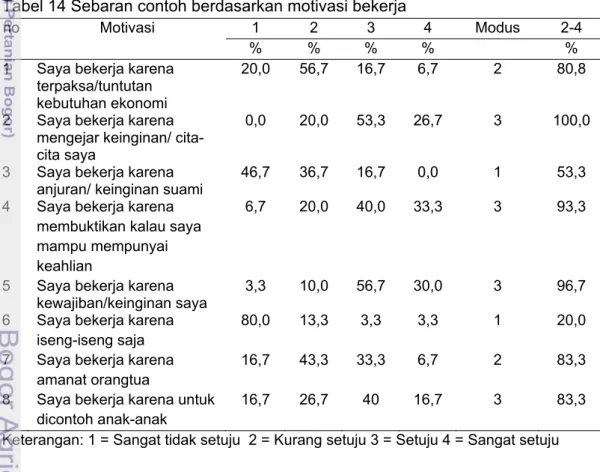

14 Sebaran contoh berdasarkan motivasi bekerja ... 46

15 Sebaran contoh berdasarkan kategori motivasi bekerja ... 46

16 Sebaran contoh berdasarkan kewajiban perempuan menurut budaya ... 47

17 Sebaran contoh berdasarkan arti karier ... 48

18 Sebaran contoh berdasarkan kategori dukungan sosial ... 49

19 Sebaran contoh berdasarkan kategori interaksi suami istri ... 50

20 Sebaran contoh berdasarkan persepsi terhadap strategi bekerja ... 51

21 Sebaran contoh berdasarkan tindakan terhadap strategi bekerja ... 52

22 Sebaran contoh berdasarkan kategori persepsi dan tindakan strategi perempuan bekerja ... 54

23 Sebaran contoh berdasarkan kategori pandangan peran gender ... 55

24 Sebaran contoh berdasarkan kategori sikap dan perilaku contoh ... 57

25 Sebaran contoh berdasarkan kategori kesejahteraan keluarga subjektif . 58 26 Hasil analisis regresi terhadap strategi perempuan bekerja dan kesejahteraan keluarga (Subjectif Quality of Life) ... 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Kerangka pemikiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Pengukuran variabel ... 72 2 Sebaran contoh berdasarkan item pernyataan indeks dukungan sosial .... 75 3 Sebaran contoh berdasarkan item pernyataan interaksi suami istri ... 76 4 Sebaran contoh berdasarkan item pernyataan pandangan peran gender . 77 5 Sebaran contoh berdasarkan item pernyataan sikap dan perilaku ... 79 6 Sebaran contoh berdasarkan item pernyataan kesejahteraan keluarga .. 80 7 Rekap data karakteristik contoh dan keluarga pada perempuan

bekerja di Makassar ... 81 8 Data kualitatif arti keluarga, arti anak, dan prioritas hidup ... 83 9 Data kualitatif arti karier, kewajiban perempuan menurut budaya,

pandangan budaya memposisikan perempuan ... 85 10 Hasil uji korelasi spearmen antar variabel ... 88 11 Kasus 1 “Strategi perempuan bekerja dengan anak

pertama usia balita” ... 89 12 Kasus 2 “Strategi perempuan bekerja dengan anak

pertama usia balita” ... 90 13 Kasus 3 “Strategi perempuan bekerja dengan anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara dapat dikatakan maju apabila memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Pembangunan sumberdaya manusia sangat penting dan strategis guna menghadapi era persaingan ekonomi pasar bebas dan globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Human Development Index (HDI) adalah angka yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa. Pada Tahun 2005 sampai 2009 berdasakan pengukuran HDI, kualitas sumberdaya manusia Indonesia mengalami peningkatan. HDI Indonesia pada Tahun 2005 berada pada peringkat 110 dari 117 negara dengan indeks 0,697. Pada Tahun 2006 mencapai indeks 0,711 dan berada pada peringkat 108 dari 117 negara. Pada Tahun 2007 HDI Indonesia meningkat menjadi 0,728 dan berada pada peringkat 108 dari 117 negara dan pada tahun 2009 diperkirakan berada pada posisi 111 dari 182 negara dengan indeks 0,734 dan dikategorikan sebagai negara berkembang1.

Indonesia berada pada peringkat 68 dari 138 negara dalam Gender Related Development Indeks (GDI-Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan gender) dengan tolak ukur yang mencerminkan kualitas pendidikan, pendapatan, dan kesehatan dasar yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measure (GEM-Ukuran Pemberdayaan Gender) yang mengevaluasi kemajuan suatu bangsa dalam mendorong kemajuan perempuan di bidang ekonomi dan politik, Indonesia berada pada peringkat 56 dengan nilai 0,362 (Bainar & Halik, 1999).

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang, bertambah 1,74 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2006 (106,39 juta orang) atau bertambah 1,85 juta orang dibanding Februari 2006 (106,28 juta orang). Berdasarkan peran gender disektor publik, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja meningkat signifikan. Pada tahun 2006 dari segi penawaran, pencari kerja perempuan lebih banyak daripada

1 Kawilarang RR & Puspasari SE. 2009. PBB: Kualitas RI Masih Kalah dari Tetangga. http://dunia.vivanews.com. [18 Oktober 2009].

pencari kerja laki-laki. Demikian juga dari segi permintaan, lowongan kerja perempuan lebih banyak dari pada lowongan kerja laki-laki. Secara persentase banyaknya lowongan kerja terdaftar terhadap pencari kerja terdaftar antara laki-laki dan perempuan masing-masing pada Tahun 2005 secara berturut-turut 21,04 persen dan 22,78 persen dan mengalami peningkatan pada Tahun 2006 secara berturut-turut 27,45 persen untuk laki-laki dan 30,37 persen untuk perempuan. Dengan demikian dari data tersebut dapat dilihat bahwa peluang mendapatkan pekerjaan bagi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki (BPS 2007).

Sistem keluarga tradisional yang didasarkan pada sistem patriarki yaitu ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai ibu rumahtangga mulai pudar (Kammeyer 1987). Beberapa konflik ditemui oleh keluarga yang suami dan istrinya bekerja. Tugas ibu yang sepenuhnya di rumah teralihkan ke hal yang lain, yaitu karier, sehingga seorang perempuan yang bekerja mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan rumahtangga. Sebagai perempuan bekerja yang telah berkeluarga, perempuan memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu sebagai ibu rumahtangga dan sebagai pekerja di suatu instansi. Oleh sebab itu penyeimbangan antara pekerjaan dan keluarga sangatlah dibutuhkan karena kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan pekerjaanlah yang membuat perempuan dapat eksis dalam mempertahankan kedua peran ganda tersebut (Puspitawati 2009).

Perumusan Masalah

Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa pada Februari 2005 jumlah pekerja perempuan yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sekitar 8,2 juta orang, pekerja bebas di sektor pertanian sekitar 1,9 juta, dan 0,6 juta orang sebagai pekerja bebas di sektor non pertanian. Jumlah tersebut mengalami peningkatan masing-masing menjadi 8,6 juta, 2,3 juta, dan 0,7 juta pada Februari 2007. Meningkatnya jumlah ibu rumahtangga yang bekerja di luar rumah ditandai dengan terbukanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Pencapaian angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama untuk rasio APM usia sekolah lanjutan tingkat (SMA/MA) perempuan dan rasio APM usia pendidikan tinggi perempuan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006). Meningkatnya rasio ini menunjukkan bahwa

jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam suatu jenjang pendidikan semakin besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang berpartisipasi dalam suatu jenjang pendidikan yang sama. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada rasio APM pendidikan tinggi perempuan yang rata-rata pertahunnya antara tahun 1992-2002 sebesar 85,73 persen dan terus meningkat dalam kurun 2003-2006 dengan rata-rata sebesar 97,24 persen pertahun. Data tersebut menginformasikan bahwa terjadinya peningkatan akses perempuan ke SMA/MA dan perguruan tinggi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2007). Terbukanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang tinggi mengakibatkan semakin banyak pula kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan berkarier di segala bidang.

Kesejahteraan perempuan terkait dengan kesejahteraan keluarga. Tugas perempuan yang digambarkan sebagai ibu rumahtangga saat ini sudah mulai berambah ke luar rumahtangga. Semakin banyak sekarang pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja. Motivasi yang mendasari seorang ibu untuk memilih bekerja di luar rumah bukan hanya sekedar untuk membantu mencukupi kebutuhan nafkah atau aspek ekonomi saja. Seorang ibu yang bekerja juga ingin mengembangkan aspek kepribadiannya melalui pekerjaan dan kariernya dengan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang sudah didapatnya dari pendidikan formal dan informalnya (Kiong 2008).

Catatan statistik 2002 juga menunjukkan bahwa komposisi penduduk perempuan di Sulawesi Selatan sebesar 51 persen, angka ini lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Catatan dari Human Development Report Indonesia 2004 untuk Sulawesi Selatan, menyebutkan Gender Empowerment Measure (GEM) di Sulawesi Selatan pada tahun 2002 menempati ranking 23 dari 30 propinsi. Tolak ukur dari variabel dalam GEM didasarkan pada tingkat partisipasi perempuan di parlemen (Tahun 2002) yang kisaran terendah dipegang oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan persentase nol persen dan yang tertinggi diperoleh Kabupaten Sengkang dengan persentase tertinggi 12,5 persen. Sedangkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja dengan kisaran terendah 23,9 persen dipegang oleh Kabupaten Pangkep dan yang tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mamasa dengan persentase 38,5 persen. Untuk Gender Related Development Index (GDI) menempati rangking 15 dengan beberapa variabel ukuran seperti angka harapan hidup, angka melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah dan proporsi dalam angkatan kerja. Dari variabel ukuran dalam

GDI, dapat dilihat kesenjangan paling nampak dalam pembagian income antara laki-laki dengan perempuan terjadi di Luwu Utara yang hanya menerima 10,8 persen dibanding laki-laki.

Banyaknya ibu bekerja membuat terjadinya suatu perubahan dalam keluarga. Pada Tahun 2008 jumlah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 38.653.472 orang dan mengalami peningkatan pada Tahun 2009 sebanyak 39.946.327 orang. Sedangkan jumlah perempuan yang mengurus rumahtangga mengalami penurunan dari Tahun 2008-2009. Pada Tahun 2008 jumlah perempuan yang mengurus rumahtangga sebanyak 31.179.316 dan mengalami penurunan pada Tahun 2009 sebanyak 30.996.532. Untuk provinsi Sulawesi Selatan jumlah perempuan yang bekerja pada Tahun 2008 sebanyak 1.146.378 orang dan jumlah perempuan yang mengurus rumahtangga sebanyak 1.243.343 orang sedangkan pada Tahun 2009 jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 1.073.701 orang dan jumlah perempuan yang mengurus rumahtangga sebanyak 1.341.864 orang (BPS 2008).

Disinilah terjadinya benturan antara kepentingan tugas-tugas rumahtangga dengan tugas-tugas kantor sehingga timbulnya dilema bagi perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Masalah pengaturan dan pembagian waktu untuk pekerjaan dan keluarga seringkali menjadi persoalan dan sumber masalah yang dialami oleh perempuan bekerja. Banyak keluarga yang bercerai karena suami maupun istrinya bekerja. Data Kementerian Agama Sulawesi Selatan menyebutkan, angka perceraian di Sulsel mengalami peningkatan. Data terakhir mencatat terjadinya 250 ribu kasus perceraian di Sulsel pada tahun 2009. Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan di tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50 ribu kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200 ribu perceraian2. Tekanan dari pihak keluarga serta rasa bersalah karena merasa tak sanggup menjalankan kedua peran itu dengan baik bisa menimbulkan stres dan perasaan tertekan sehingga perempuan tak bisa lagi menikmati peran bekerja, namun masih bingung memutuskan untuk berhenti bekerja. Hal-hal yang dilakukan perempuan bekerja untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut beragam dan disinilah terlihat pentingnya penelitian tentang strategi perempuan bekerja menlani peran gandanya tersebut, serta dampaknya bagi kesejahteraan.

2 Esgmagazine.2009.Angka Perceraian Meningkat. www.esgmagazine.go.id (diakses

Tujuan Penelitian Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perempuan bekerja dan kesejahteraan keluarga.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik contoh dan keluarga.

2. Menganalisis karakteristik lingkungan tentang nilai-nilai budaya. 3. Mengidentifikasi dukungan sosial lingkungan keluarga.

4. Mengidentifikasi interaksi suami istri.

5. Mengidentifikasi pandangan serta sikap dan perilaku peran gender keluarga.

6. Menganalisis strategi perempuan bekerja.

7. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perempuan bekerja.

8. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada perempuan yang bekerja di sektor publik beserta keluarga bahwa pentingnya menyeimbangkan antara aktivitas pekerjaan dan rumahtangga, serta juga menginformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyeimbangan tersebut. Selain kepada perempuan bekerja dan keluarga, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang penting Pemerintah Kota Makassar mengenai cara-cara perempuan bekerja dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Sehingga pemerintah dapat lebih memperhatikan perempuan yang bekerja di luar rumah dan ikut membantu agar mereka dapat dengan mudah menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dengan pekerjaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan Teori Keluarga Definisi Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dian adopsi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri,ayah dan ibu, dan putra serta putri (UU No 10 Tahun 1992). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya yang dilandasi oleh perkawinan.

Keluarga adalah tempat pertama dan utama dimana seorang anak dididik dan dibesarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam resolusi majelis umum PBB adalah keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dimasyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera (Megawangi 2007). Pengertian keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar semua institusi masyarakat, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan (Puspitawati 2009).

Menurut Mattessich dan Hill dalam Puspitawati (2009) keluarga merupakan suatu kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal, yaitu 1) Interdepensi intim, 2) Memelihara batas-batas yang terseleksi, 3) Mampu beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan 4) Melakukan tugas-tugas keluarga.

Karakteristik dari Sistem Keluarga

Masing-masing keluarga memiliki karakteristik yang berbeda, dan memiliki manajemen yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik yang

dimilikinya. Terdapat aspek-aspek yang perlu dipahami dalam karakteristik keluarga sebagai sebuah sistem (Puspitawati 2009):

1. Batasan eksternal. Hartman dalam Puspitawati (2009) mendefinisikan batasan eksternal dari sebuah keluarga sebagai garis yang tidak nyata yang memisahkan apa yang termasuk di dalam dan di luar sebuah keluarga. Yang dimaksud luar keluarga maksudnya adalah hubungan anggotanya dengan sistem yang lain, seperti sekolah, tempat kerja, keluarga lain, dan individu lain di luar keluarga.

2. Batasan Internal. Sistem keluarga terdiri dari beberapa subsistem, yang menciptakan batasan internal. Pembagian subsitem ini dapat didasarkan pada generasi (misal anak-anak), jenis kelamin, kepentingan atau fungsi yang sama dan sebagainya

3. Peran Organisasi. Selain batasan eksternal dan internal, sebuah keluarga diatur dalam sebuah peran. Setiap anggota memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, seperti siapa yang merawat anak-anak, siapa yang mengurus rumah, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang mengurus keuangan. Agar fungsi tersebut dapat berjalan baik, keluarga harus memiliki kejelasan dan kesepakatan mengenai pembagian aturan ini. Namun, pembagian peran ini tidak perlu terlalu kaku dan terbatas hingga tidak dapat diubah.

Tahapan Keluarga

Berdasarkan siklus kehidupan keluarga, berdasarkan Duvall (1971) terdapat delapan tahap keluarga yaitu: 1) Orang dewasa yang belum terikat/menikah, (2) PENkahan, (3) Kelahiran anak-anak, (4) Anak-anak mulai masuk sekolah, (5) Anak-anak mulai beranjak dewasa, (7) Pensiun dan lanjut usia, dan (8) Meninggal. Tidak berbeda jauh dengan siklus kehidupan keluarga berdasarkan Sari (2004) mengacu pada Hultsch dan Deutsch adalah:

1. Keluarga awal. Pada tahap ini keluarga belum mempunyai anak dan usia perkawinannya masih sekitar 0 sampai 5 tahun.

2. Membesarkan anak. Anak pertama yang dimiliki oleh keluarga pada tahap ini berusia kurang dari tiga tahun.

3. Keluarga dengan anak prasekolah. Anak pertama yang dimiliki oleh keluarga pada tahap ini berusia antara 3 sampai 6 tahun.

4. Keluarga dengan anak usia sekolah. Anak pertama yang dimiliki oleh keluarga pada tahap ini berusia antara 6 sampai 13 tahun.

5. Keluarga dengan anak remaja. Anak pertama yang dimiliki oleh keluarga pada tahap ini berusia antara 13 sampai 21 tahun.

6. Launching family. Pada tahap ini keluarga mengalami masa ditinggalkan oleh anak pertama sampai anak terakhir.

7. Keluarga madya. Tahap ini dimulai dari anak terakhir meninggalkan keluarga sampai salah satu pasangan pensiun.

8. Keluarga lanjut. Tahap ini dimulai dari salah satu pasangan mulai pensiun sampai salah satu pasangannya meninggal.

Pengertian Teori Struktural Fungsional

Menurut kementrian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA (2005) teori struktural-fungsional mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya stabilitas dan keseimbangan. Manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Laki-laki maupun perempuan memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial dan keluarga ada pembagian tugas (division labor). Paham struktural fungsional menerima perbedaan peran asalkan dilakukan secara demokratis dan dilandasi kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga.

Pendekatan struktural-fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat, dan akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam sebuah sistem.

Salah satu aspek penting dari perspektif struktural-fungsional adalah bahwa setiap keluarga yang sehat terdapat pembagian peran atau fungsi yang jelas, fungsi tersebut terpolakan dalam struktur hirarkis yang harmonis, dan komitmen terhadap terselenggaranya peran atau fungsi itu. Peran adalah sebuah yang diharapkan bisa dilakukan oleh setiap anggota keluarga sebagai subsistem keluarga dengan baik untuk mencapai tujuan sistem.

Struktural-fungsional berpegang bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, dan bahwa sebuah keluarga inti tersusun dari seseorang laki-laki pencari nafkah dan perempuan ibu

rumahtangga adalah yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru (Parsons dalam Puspitawati 2009).

Asumsi-asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional dari dimensi struktural adalah (Puspitawati 2009):

1. Untuk melakukan fungsinya secara optimal, keluarga harus mempunyai struktur tertentu.

2. Struktur adalah pengaturan peran dalam sistem sosial.

3. Keluarga inti adalah struktur yang paling mampu memberikan kepuasan fisik dan psikologi anggotanya dan juga menjaga masyarakat yang lebih besar.

Perkembangan Karier

Ada beberapa ciri mengenai pengertian karier yakni (Gunarsa dan Gunarsa 2004):

1. Karier erat hubungannya dengan perjalanan atau tujuan hidup seseorang yang ingin dicapai.

2. Karier berhubungan erat dengan peningkatan status, pangkat, jabatan, kekayaan secara berjenjang dan berbeda-beda antara seorang dengan lainnya.

3. Banyak faktor mempengaruhi karier seseorang, antara lain faktor keluarga yang bisa berpengaruh negatif atau sebaliknya positif.

Selanjutnya Gunarsa dan Gunarsa (2004) menyatakan bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup. Terdapat beberapa yang dicari oleh manusia ketika hidup di dunia ini:

1. Hidup untuk mengumpulkan materi, jelasnya uang. Dengan uang kita bisa berbuat apa saja dan berbuat apa saja dan perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, menjadi ciri khusus dari tujuan hidup seseorang yang dipengaruhi oleh materi ini.

2. Hidup untuk meraih pangkat setinggi-tingginya. Pangkat yang tinggi dirasakan sebagai kepuasan luar biasa, sebagai kebanggaan yang bisa dipamerkan untuk lingkungan, termasuk keluarganya.

3. Hidup untuk mengejar kehormatan. Dihormati orang menjadi keinginan yang kuat dalam hidupnya. Apalagi kalau bisa menjadi tokoh misalnya tokoh dalam masyarakat, baik tokoh formal maupun informal.

4. Hidup untuk berkarya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan melalui penemuan baru, seperti misalnya peneliti di laboratorium, atau dalam bidang kesenian melalui karyanya yang lebih dirasakan sebagai kepuasan psikis daripada kepuasan materinya sendiri.

5. Hidup untuk mengabdi kepada sesama. Ditandai oleh jiwa dan sikap pengabdian yang tinggi, yang ingin membantu orang lain mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan dan merasakan dirinya sebagai “alat” atau berkat dari Tuhan untuk melayani orang lain.

Kelima hal tersebut di atas menjadi sasaran atau tujuan hidup yang ingin dicapai seseorang. Namun tidak harus kelimanya, bisa hanya satu atau dua tujuan saja. Membina karier adalah usaha mencapai tujuan hidup yang direncanakan.

Setiap orang mempunyai keinginan dan tujuan hidup yang bersifat pribadi, berbeda dengan orang lain bahkan dalam diri seseorang keinginan dan tujuan hidupnya tidak selamanya menetap, melainkan bisa berubah-ubah. Dorongan dari dalam (internal/intrinsic motivation) yang mempengaruhi keinginan berprestasi, keinginan mencapai jenjang karier tertentu timbul dari proses perkembangan dini. Kira-kira 35 persen perempuan di AS yang mempunyai anak usia di bawah 3 tahun terjun untuk bekerja. Persentase ini akan semakin bertambah, tergantung pada usia anak. Semakin besar anak semakin besar kemungkinan ibu bekerja. Hampir 60 persen kaum ibu di Amerika Serikat yang bekerja dengan usia anaknya rata-rata 6 tahun ke atas. Di Negeri Britania Raya, 40 persen dari jumlah tenaga kerja adalah kaum perempuan meski dari jumlah ini kurang dari dua pertiganya bekerja secara purnawaktu. Kaum perempuan karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus (Dagun 2002).

Keluarga berpengaruh besar terhadap karier seseorang, karena berpengaruh juga terhadap produktivitas kerja. Mengalihkan ketegangan hubungan suami istri ke karier, memang bisa menghasilkan prestasi yang baik, namun biasanya akan tetap dapat diamati ada sesuatu ”kekurangan”, karena kenikmatan prestasinya dirasakan oleh dan untuk dirinya sendiri (Gunarsa dan Gunarsa 2004).

Beberapa faktor yang melandasi ibu untuk bekerja di luar rumah diantaranya adalah (Puspitawati 2009):

1. Kebutuhan finansial. Seringkali kebutuhan rumahtangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecualli ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun ”hati” nya tidak ingin bekerja.

2. Kebutuhan sosial-rasional. Ada ibu-ibu yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerjanya sangat mencukupi kebutuhan tersebut. Dalam dirinya tersimpan suatu kebutuhan tersebut. Dalam dirinya tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk tetap mempertahankan kariernya.

3. Kebutuhan aktualisasi diri. Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya, dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi atau pun karier, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di jaman sekarang ini terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karier yang tinggi. Bagi perempuan yang sejak sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka ia akan cenderung kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat untuk

memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, menyokong sense of self dan kebanggaan diri selain mendapatkan kemandirian secara finansial.

Sumber Masalah Ibu Bekerja

Faktor-faktor yang biasanya menjadi sumber persoalan bagi para ibu yang bekerja dapat dibedakan sebagai berikut (Puspitawati 2009):

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah persoalan yang timbul dalam diri pribadi ibu tersebut. Ada diantara para ibu yang lebih senang jika dirinya benar-benar hanya menjadi ibu rumahtangga, yang sehari-hari hanya di rumah dan mengatur rumahtangga. Namun, keadaan “menuntut” nya untuk bekerja, untuk menyokong keuangan keluarga. Kondisi tersebut mudah menimbulkan stress karena bekerja bukanlah timbul dari keinginan diri namun seakan tidak punya pilihan lain demi membantu ekonomi rumahtangga. Biasanya, para ibu yang mengalami masalah demikian, cenderung merasa sangat lelah (terutama secara psikis), karena seharian ”memaksakan diri” untuk bertahan di tempat kerja. Selain itu adapula tekanan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan peran ganda itu sendiri. Kemampuan manajemen waktu dan rumahtangga merupakan salah satu kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para ibu bekerja. Perempuan yang bekerja harus dapat memainkan peran mereka sebaik mungkin baik di tempat kerja maupun di rumah, dari dalam diri perempuan pun sudah ada keinginan ideal untuk berhasil melaksanakan kedua peran tersebut secara proporsional dan seimbang. Namun demikian kenyatan ideal tersebut cukup sulit untuk dicapai karena beberapa faktor, misalnya pekerjaan di kantor sangat berat, sedangkan suami di rumah kurang bisa ”bekerja sama” untuk ikut menyelesaikan pekerjaan rumah, sementara anak-anak juga menuntut perhatian dirinya. Akhirnya, ibu tersebut akan merasa sangat lelah karena dirinya merasa dituntut untuk terus memberi dan memenuhi kebutuhan orang lain. Belum lagi, jika ternyata suami dan anak-anak merasa ”kurang dapat perhatian”, tidak heran jika lama kelamaan dirinya mulai dihinggapi depresi karena merasa tidak bisa membahagiakan keluarganya.

a. Dukungan suami. Dukungan suami dapat diterjemahkan sebagai sikap-sikap penuh pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumahtangga, membantu mengurus anak-anak serta memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karier atau pekerjaan istrinya. Indonesia merupakan iklim paternalistik dan otoritarian yang sangat kuat, turut menjadi faktor yang membebani peran ibu bekerja karena masih terdapat pemahaman bahwa laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan perempuan, apalagi ikut mengurus masalah rumahtangga. Masalah rumahtangga adalah kewajiban sepenuhnya seorang istri. Masalah yang kemudian timbul akibat bekerjanya istri, sepenuhnya merupakan kesalahan dari istri dan untuk itu ia harus bertanggung jawab menyelesaikannya sendiri. Kurangnya dukungan suami, membuat peran ibu di rumah pun tidak optimal (karena terlalu banyak yang masih harus dikerjakan sementara dirinya juga merasa lelah sesudah bekerja) akibatnya timbul rasa bersalah karena merasa diri bukan ibu dan istri yang baik.

b. Kehadiran anak. Masalah pengasuhan terhadap anak, biasanya dialami oleh para ibu bekerja yang mempunyai anak kecil/balita/batita. Semakin kecil anak, maka semakin besar tingkat stress yang dirasakan. Rasa bersalah karena meninggalkan anak untuk seharian bekerja, merupakan persoalan yang sering dipendam oleh para ibu yang bekerja. Apalagi jika pengasuh yang ada tidak dapat diandalkan/dipercaya, sementara tidak ada famili lain yang dapat membantu.

c. Masalah pekerjaan. Pekerjaan bisa menjadi sumber ketegangan dan stress yang besar bagi para ibu bekerja. Mulai dari peraturan kerja yang kaku, pimpinan yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, ketidakadilan yang dirasakan di tempat kerja, rekan-rekan yang sulit bekerja sama, waktu kerja yang sangat panjang, ataupun ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari problem sosial-politis di tempat kerja.

3. Faktor Relasional

Bekerjanya suami dan istri, maka otomatis waktu untuk keluarga menjadi terbagi. Memang, penanganan terhadap pekerjaan rumahtangga bisa

diselesaikan dengan disediakannya pengasuh serta pembantu rumahtangga. Namun demikian, ada hal-hal yang sulit dicari substitusinya, seperti masalah kebersamaan bersama suami dan anak-anak. Padahal kebersamaan bersama suami dalam suasana rileks, santai dan hangat merupakan kegiatan penting yang tidak bisa diabaikan, untuk membina, mempertahankan dan menjaga kedekatan relasi serta keterbukaan komunikasi satu dengan yang lain. Tidak jarang kurangnya waktu untuk keluarga, membuat seorang ibu merasa dirinya tidak bisa berbicara secara terbuka dengan suaminya, bertukar pikiran, mencurahkan pikiran dan perasaan, atau merasa suaminya tidak lagi bisa mengerti dirinya, dan akhirnya merasa asing dengan pasangan sendiri sehingga mulai mencari orang lain yang dianggap lebih bisa mengerti, dan sebagainya. Hal inilah yang bisa membuka peluang terhadap perselingkuhan di tempat kerja.

Strategi Perempuan Bekerja

Perempuan yang berada pada tahapan siklus kehidupan keluarga awal (early family life cycle), seperti tahapan keluarga yang mempunyai anak balita dan anak usia sekolah, maka perempuan tersebut akan menghadapi tuntutan keluarga yang lebih besar daripada tuntutan karier, sehingga kemungkinan harus mengalokasikan waktu dan energi lebih besar kepada keluarga daripada pekerjaan, terutama apabila anaknya sakit. Sebaliknya, perempuan yang berada pada tahapan family life cycle pertengahan, seperti tahapan keluarga yang mempunyai anak remaja dan anak dewasa, maka perempuan tersebut akan mempunyai banyak waktu dan energi untuk berkonsentrasi lebih besar pada karier mengingat tuntutan keluarga yang lebih kecil daripada tuntutan karier. Jadi, intinya adalah kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan pekerjaanlah yang membuat perempuan dapat eksis dalam mempertahankan kedua peran ganda tersebut.

Eksistensi seorang perempuan untuk dapat berkarier dengan baik dan mempunyai produktivitas tinggi dalam bekerja, tidak terlepas dari dukungan keluarganya, terutama dukungan suaminya. Dukungan suami meliputi dukungan moril dan materil serta dukungan tenaga dalam membantu pekerjaan domestik di rumah. Laki-laki berusaha untuk membantu pekerjaan rumah karena perempuan bekerja dan hal ini sangat berbeda keadaannya dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Laki-laki dapat membantu pekerjaan di rumah misalnya

melakukan pekerjaan perbaikan rumah dan pekarangan atau outdoor chores yang sifatnya kadang-kadang untuk waktu tertentu saja. Laki-laki juga sudah banyak yang bersedia membantu pekerjaan domestik perempuan dalam melakukan laundry dan menyetrika, memasak dan mencuci piring serta mengasuh anaknya dalam waktu-waktu tertentu (Puspitawati 2009).

Toleransi dan kerjasama antara suami istri mengenai siapa yang didahulukan untuk mengejar sesuatu karier, diperlukan tentunya dengan batas-batas waktu yang cukup jelas. Keterbukaan untuk saling mengungkapkan mengenai karier yang sedang atau ingin dicapai harus selalu ada sehingga pasangannya akan lebih memahami perjuangannya yang kadang-kadang membutuhkan pengorbanan. Dukungan akan diperoleh dan bahkan karier dapat terus meningkat kalau keluarga ikut menikmati (yang tidak selalu bersifat materi) dari karier yang dicapai. Dukungan tidak akan diberikan kalau keluarga bersikap negatif, karena keluarga tidak merasakan manfaatnya mencapai karier tertentu. Pembagian dan pengaturan waktu menjadi faktor yang penting, bagi mereka yang menilai peran ganda, baik sebagai karyawan atau karyawati, sabagai kepala maupun sebagai ibu rumahtangga. Ada saatnya harus bekerja, yaitu ketika di kantor karena statusnya sebagai karyawan atau karyawati. Pada saatnya berstatus sebagai karyawan/karyawati, bekerjalah sebaik-baiknya dan sekeras-kerasnya. Namun pada saatnya berstatus sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu atau sebagai istri, harus melepaskan perhatian dan waktunya dari pekerjaan kantor. Mungkin pada satu saat harus bekerja pada malam hari atau harus ke luar kota, suatu hal yang sulit dihindari, namun perlu bijaksana dan pandai mengatur waktu untuk keluarga. Pandai-pandai mengatur peran dalam keluarga merupakan hal yang perlu diperhatikan (Gunarsa dan Gunarsa 2004).

Banyak penelitian berkaitan dengan waktu dan pekerjaan yang dilakukan terhadap keluarga dengan perempuan bekerja dan perempuan yang tidak bekerja. Berdasarkan waktu yang terpakai, istri yang bekerja secara signifikan memiliki waktu yang kurang dalam pekerjaan rumahtangga dibandingkan dengan istri yang tidak bekerja. Istri yang bekerja pada umumnya menghabiskan sekitar 4 jam perhari namun istri yang tidak bekerja menghabiskan 7 atau 8 jam perhari dalam pekerjaan rumahtangga. Suami yang memiliki istri bekerja menghabiskan waktu sedikit lebih banyak untuk pekerjaan rumahtangga daripada suami yang memiliki istri yang bekerja (Kammeyer 1987).

Lelaki yang telah menikah lebih sedikit mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang lelaki yang belum menikah. Sebaliknya perempuan menikah mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumahtangga ketimbang perempuan yang belum menikah. Total waktu yang dihabiskan suami untuk pekerjaan rumahtangga dan pengasuhan anak tidak berkaitan erat dengan berapa banyak jam yang dihabiskan istri bekerja di luar rumah. Perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumahtangga entah itu mereka punya kerja atau tidak. Perubahan yang terjadi belakangan adalah istri yang bekerja kini lebih sedikit menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahtangga dan mengasuh anak. Misalnya mereka lebih suka membeli makanan jadi ketimbang memasak sendiri, dan jika punya uang mereka memperkerjakan pembantu rumahtangga. Secara umum pria cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumahtangga jika mereka menganut sikap peran nontradisional (Deutsch dalam Aylor et al 2009). Menjalani banyak peran, tuntutan multiperan bisa menyulitkan dan membuat stress. Ibu bekerja sering mengeluhkan tentang kurangnya waktu dan kurang tidur meski ada problem semacam ini, banyak perempuan menikmati banyak peran,seorang perempuan menjelaskan peran ganda tersebut membuat hidup menarik. Banyaknya peran membuat seseorang mampu melakukan banyak hal (Crosby dalam Aylor et al 2009). Berikut adalah perbedaan antara pekerjaan rumahtangga dengan pekerjaan di luar rumahtangga (Guhardja et al 1992).

Tabel 1 Perbedaan pekerjaan rumahtangga dengan pekerjaan di luar rumah tangga

Pekerjaan Rumahtangga Pekerjaan Di Luar Rumahtangga

- Dilakukan dalam rumahtangga

- Dilakukan oleh anggota keluarga dan dapat digantikan

- Tidak mempunyai nilai ekonomi bagi anggota keluarga

- Bukan pekerjaan produktif bagi anggota keluarga

- Dilakukan di luar rumahtangga

- Dilakukan oleh anggota keluarga dan tidak dapat digantikan

- Mempunyai nilai ekonomi - Pekerjaan produktif

Sumber : Guhardja et al.,(1992)

Faktor-faktor yang berhubungan dengan alokasi waktu adalah status seseorang dalam pekerjaan, jumlah keluarga dan banyaknya anak, usia anak termuda, jenis kelamin, usia, pendapatan keluarga, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Berheide, Berk dalam Puspitawati (1992) menunjukkan bahwa perempuan yang telah menikah dan bekerja di luar rumah dengan status pekerjaan yang tinggi mengurangi proporsi tugasnya dalam

menyiapkan makanan, membersihkan dapur, mencuci pakaian,dan pekerjaan rumahtangga lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2005) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anak usia sekolah yang dimiliki oleh keluarga dengan istri bekerja di luar rumah maka istri akan lebih memprioritaskan keluarga dari pada pekerjaan. Semakin bertambahnya usia anak maka istri akan meningkatkan kegiatan produktif dan mengorbankan kegiatan domestik karena semakin bertambahnya usia anak maka semakin mandiri anak tersebut, sehingga perempuan lebih dapat memfokuskan kegiatannya di luar rumah yaitu sebagai seorang pekerja.

Berdasarkan istilah sosiologi, terdapatnya ketegangan antara tuntutan pekerjaan dan keluarga adalah role strain (konflik peran). Konflik tersebut terbagi menjadi dua (Voydanoff & Kelly dalam Kammeyer 1987). Pertama, yaitu beban berlebih, yang artinya adalah tuntutan dari dua sisi (pekerjaan dan rumah) melebihi kapasitas seseorang dalam menanganinya. Tidak terdapatnya waktu yang cukup dalam sehari untuk melakukan semuanya. Konflik peran ganda yang kedua adalah tumpang tindih (interference) yang artinya ada pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan, sementara kewajiban keluarga juga harus dilaksanakan. Ketika kedua orangtua bekerja, masalah yang mendasar adalah waktu untuk melakukan kewajiban baik terhadap pekerjaan maupun keluarga. Kata yang sering digunakan untuk mengkategorikan permasalahan ini adalah ”penyeimbangan” (Kammeyer 1987).

Keluarga di Amerika menghadapi masalah untuk melakukan penyeimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Bagi pasangan muda dan berada pada kelas menengah menganggap penawaran jam kerja yang fleksibel merupakan pilihan/alternatif yang menarik untuk dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga (Newman & Grauerholz dalam Sari 2005).

Jenis-Jenis Strategi

Strober dan Weinberg (1980) dalam Puspitawati (1992) mengemukakan terdapatnya beberapa strategi yang potensial, ataupun kombinasi strategi, yang dapat digunakan oleh perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menggunakan waktunya secara ekonomis : 1) Mengganti peralatan rumahtangga sehingga kegiatan rumahtangga dapat terlaksana baik secara kualitas maupun kuantitas, 2) Pekerjaan rumahtangga dilakukan oleh orang lain (pembantu

rumahtangga, suami, atau anak) sehingga kegiatan rumahtangga dapat terlaksana baik secara kualitas maupun kuantitas, 3) Mengurangi kegiatan rumahtangga baik secara kualitas maupun kuantitas dan/atau melakukan kegiatan produktifnya secara intensif dan efektif ketika dihadapi masalah dengan kegiatan rumahtangga, 4) Mengurangi alokasi waktu, jika ada, untuk kegiatan amal dan kegiatan dalam komunitas kerja, dan 5) Mengurangi alokasi waktu untuk kegiatan santai dan/ atau tidur.

Keuntungan dan Kerugian Suami dan Istri Bekerja

Pernikahan dengan pasangan yang sama-sama bekerja menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sisi positifnya, pemasukan kedua meningkatkan beberapa keluarga dari status keluarga miskin menjadi keluarga berpenghasilan menengah dan kekayaan lainnya. Hal ini menjadikan perempuan lebih independen dan memberikan bagian kekuatan ekonomi yang lebih besar serta menurunkan tekanan atas pria sebagai pencari nafkah utama; 47 persen istri yang bekerja memberikan kontribusi setengah atau lebih kepada pemasukan keluarga (Louis dalam Papalia et al 2008).

Disisi lain pasangan yang bekerja menghadapi tuntutan ekstra dalam waktu dan energi, konflik antara pekerjaan dan keluarga, kemungkinan rivalitas antar pasangan, dan kecemasan serta rasa bersalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak. Keluarga menjadi paling menuntut, khususnya bagi perempuan yang bekerja penuh waktu, ketika di sana terdapat anak kecil (Milkie dalam Papalia et al 2008). Karier menjadi menuntut perhatian lebih ketika seorang pekerja menjadi mapan atau dipromosikan. Kedua jenis tuntutan tersebut seringkali terjadi pada masa dewasa awal. Keuntungan multiperan tergantung kepada seberapa banyak peran yang dibawa oleh setiap pasangan, waktu yang dituntut oleh tiap peran, dan yang paling penting kesuksesan atau kepuasan pasangan yang bersumber dari peran mereka. Keuntungan tersebut dapat berkurang dengan seberapa jauh pasangan tersebut memegang sikap tradisional atau nontradisional tentang peran gender.

Dukungan sosial

Dukungan sosial adalah pemenuhan dari orang lain pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan. Untuk teori lain, dukungan sosial adalah pemenuhan pada spesifikasi kebutuhan yang tidak terbatas yang timbul dari peristiwa-peristiwa merugikan yang terjadi di dalam kehidupan atau keadaan.

Dukungan sosial diasumsikan bahwa orang harus mempercayai orang lain untuk mendapatkan kebutuhan dasar tertentu (Cutrona dan Carolyn 1999).

Manusia sebagai individu dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain atau sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial tidak selamanya tersedia pada diri sendiri melainkan harus diperoleh dari orang lain yakni keluarga suami atau istri, saudara atau masyarakat (tetangga) di mana orang itu berada. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya, juga bagi keluarga dalam menjalani kehidupan perkawinannya dan bagi pelaksanaan pengasuhan anak. Gottlieb dalam Tati (2004) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan tindakan alamiah sebagai sumberdaya lingkungan yang secara erat berkaitan dengan interaksi sosial.

Kendig dalam Tati (2004) mendefinisikan dukungan sosial sebagai kesenangan, bantuan atau keterangan yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal dengan yang lain atau kelompok. Sarafino dalam Tati (2004) mengartikan dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan bantuan yang diterima individu dari orang lain, baik secara individu perorangan atau kelompok. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial keluaraga mencakup adanya interaksi diantara anggota dan saling membantu, sehingga tetap terjalin hubungan dan menghasilkan kepuasan batin seseorang.

Bentuk dukungan sosial yang dibutuhkan, seperti dikemukakan Sarafino dalam Tati (2004) terdiri dari:

1. Dukungan Emosi

Dukungan emosi merupakan ekspresi kasih sayang dan rasa cinta dari orang-orang disekitar individu Russell dalam Tati 2004. Individu dapat mencurahkan perasaan, kesedihan ataupun kekecewaannya pada seseorang, yang membuat individu sebagai penerima dukungan sosial merasa adanya keterikatan, kedekatan dengan pemberi dukungan sehingga menimbulkan rasa aman dan percaya. Turner dalam Tati (2004) mengemukakan bahwa dukungan emosi sangat penting dan dibutuhkan setiap individu dalam setiap periode kehidupan, curahan perhatian yang mendalam membuat individu dapat

mencurahkan perasaannya, hal ini sangat membantu kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

2. Dukungan Instrumen

Bentuk dukungan instrumen melibatkan bantuan langsung, misalnya berupa bantuan finansial atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu (Sarafino dalam Tati 2004). Dukungan berupa materi atau jasa yang diberikan oleh orang lain kepada individu sebagai penerima dukungan dapat berbentuk uang, barang kebutuhan sehari-hari atau bantuan praktis, seperti memberikan fasilitas transportasi, memberi pinjaman uang atau barang rumahtangga lainnya, menyediakan waktu dan tenaga untuk mengasuh anak (Borgatta dalam Tati 2004).

Dampak Dukungan Sosial

Bagaimana dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada individu dapat dilihat dari bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kejadian dan efek dari stress. Lieberman dalam Tati (2004) mengemukakan bahwa secara teoritis dukungan sosial dapat menurunkan kecenderungan munculnya kejadian yang dapat mengakibatkan stress. Apabila kejadian tersebut muncul, interaksi dengan orang lain dapat memodifikasi atau mengubah persepsi individu pada kejadian tersebut dan oleh karena itu akan mengurangi potensi munculnya stres.

Dukungan sosial juga dapat mengubah hubungan antara respon individu pada kejadian yang dapat menimbulkan stres dan stres itu sendiri, mempengaruhi strategi untuk mengatasi stres dan dengan begitu memodifikasi hubungan antara kejadian yang menimbulkan stres mengganggu kepercayaan diri, dukungan sosial dapat memodifikasi efek itu.

Konsep dan Analisis Gender

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena, itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani 2009). Menurut Irwan (2009) gender adalah perbedaan konsep tentang kepatutan bagi perempuan dan laki-laki dalam segala hal yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Konsep dan Pengertian Peran Gender

Peran gender adalah peran yang diciptakan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumenal atau berorientasi pada pekerjaan untuk memperoleh nafkah sedangkan perempuan melakukan peran yang bersifat ekspresif yang berorientasi pada emosi manusia (Megawangi 1999). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adaptasi, pendidikan, agama, ekonomi, dan sebagainya. Hasil bentukan sosial, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan Vries (2006). Diferensiasi peran (division of labor) antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis melainkan lebih disebabkan oleh faktor sosial budaya. Sebelum adanya teknologi alat-alat kontrasepsi, tugas utama perempuan adalah melahirkan, menyususi, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Keadaan ini telah menciptakan institusi dimana division of labor menjadi suatu norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini, perempuan berperan sebagai figur ekspresif dan laki-laki sebagai figure instrumenal. Dengan adanya penemuan teknologi, perempuan dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan dan tidak perlu menyusui lagi sehingga akan menghilangkan kendala biologis yang menghambat mereka bekerja di sektor-sektor yang didominasi kaum laki-laki (Megawangi 1999).

Peran gender menurut Myers (1996) dalam Nauly (2002) merupakan suatu set perilaku yang diharapkan (norma-norma) untuk laki-laki dan perempuan. Bervariasinya peran gender diantara berbagai budaya serta jangka waktu menunjukkan bahwa budaya memang membentuk peran gender kita. Berdasarkan pemahaman itu, maka peran gender dapat berbeda di antara satu

masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai dengan norma sosial dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, dapat berubah dan diubah dari masa kemasa sesuai dengan kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi dan sebagainya, dan dapat ditukarkan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini berarti, peran gender bersifat dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut (Sudarta 2004): 1) Peran produktif (peran di sektor publik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan, 2) Peran reproduktif (peran di sektor domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan, untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumahtangga, seperti mengasuh anak, membantu anak belajar, berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, membersihkan rumah, mencuci alat-alat rumahtangga, mencuci pakaian dan lainnya, 3) Peran sosial adalah peran yang dijalankan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Menurut Vitayala (1995) dalam Hastuti (2004), dalam era globalisasi yang diiringi dengan daya saing ekonomi yang semakin rumit, kesulitan mencari pekerjaan, dampak rekayasa dan desiminasi inovasi alat kontrasepsi, bentuk-bentuk keluarga akan menjadi sangat kecil maka prospek dan pengembangan citra peran citra peran perempuan dalam abad XXI, akan berbentuk menjadi beberapa peran:

1. Peran tradisi, yang menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hidupnya 100,0 persen untuk keluarga. Pembagian kerja jelas perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah.

2. Peran transisi, mempolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Pembagian tugas menuruti aspirasi gender, gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap tanggung jawab perempuan.

3. Dwiperan, memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia; peran domestik-publik sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau keresahan.

4. Peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghin dari konflik kepentingan.

5. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendrian. Meskipun jumlahnya belum banyak, tetapi benturan demi benturan dari dominasi laki-laki yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan akan meningkatkan populasinya.

Pandangan Budaya Terhadap Perempuan

Dalam sistem sosial budaya yang didominasi oleh system patriarkhi, terdapat perbedaan peran gender yang cenderung kaku pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Perbedaan peran gender yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan ini terwujud dalam bentuk marginalisasi, subordinasi maupun stereotype bagi kaum perempuan.

Marginalisasi terhadap kaum perempuan antara lain bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan, dan dapat juga bersumber dari kebijakan pemerintah dan keyakinan. Marginalisasi juga terjadi akibat adanya diskriminasi budaya terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi untuk perempuan. Perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah , maka jenis pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah guru, pramugari, suster/perawat.

Subordinasi perempuan juga dicerminkan di kehidupan keluarga dan di masyarakat. Subordinasi perempuan menunjukkan bahwa kedudukan perempuan, khususnya dalam rumahtangga. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin serta pencari nafkah utama, sehingga menjadikan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat. Peran perempuan sebagai ibu rumahtangga dan istri berada di belakang bayang-bayang kekuasaan suaminya/laki-laki.

Stereotipe secara umum diartikan sebagai pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang memojokkan perempuan adalah perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Stereotipe lainnya adalah perempuan berfungsi sebagai ibu rumahtangga dan melayani suami. Pelabelan

ini menghambat pendidikan kaum perempuan karena walaupun sekolah tingi-tinggi, tetap akan berada di rumah menajadi ibu rumahtangga dan melayani suami (Puspitawati et all 2007).

Perubahan peran perempuan Sulawesi Selatan

Dalam perspektif sosial budaya Sulawesi Selatan, ada tiga nilai tentang perempuan yang merupakan norma dalam masyarakat, yaitu : 1) Perempuan sebagai Indo Ana, yaitu Ibu yang bertugas memelihara anak, 2) Perempuan sebagai Cattaro Pappole Asalewangeng, yaitu peran perempuan sebagai penyimpan dan pemelihara rejeki yang diperoleh suami, dan 3) Perempuan sebagai Repo’ Riatutui Siri’na, yaitu peran sebagai penjaga rasa malu dan kehormatan keluarga.

Ketiga nilai tersebut dapat disimpulkan , perempuan dengan segala unsur yang dimilikinya dimasa lalu, hanya mempunyai kewajiban memelihara anak, menyelenggarakan urusan rumahtangga,dan memelihara harkat dan martabat keluarga. Nilai tersebut sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan kondisi perempuan di belahan bumi manapun.

Seiring dengan laju perkembangan dan tuntutan zaman kondisi saat ini semakin menunjukkan adanya perubahan yang berimplikasi mendorong kemajuan peran perempuan disemua bidang. Perempuan Sulawesi Selatan saat ini sudah lebih terbuka menafsirkan nilai-nilai kultur, mereka secara kuantitas dan kualitas tidak hanya terlibat di ranah domestik, tapi juga aktif di ranah publik. Bahkan banyak diantara mereka tetap melakukan aktifitas dengan peran ganda di lingkungan rumah mereka, sehingga status isteri, ibu rumahtangga, teman bagi anak-anaknya, maupun unsur anggota masyarakat dapat dilakoni dengan baik.

Hal tersebut tentu saja didukung dengan tingkat pendidikan tinggi yang bisa didapatkan oleh perempuan, yang selanjutnya turut memberi andil terhadap pola pikir perempuan Sulawesi Selatan. Hak untuk mencari nafkah untuk kesinambungan hidup keluarga tidak semata dapat dilakukan oleh laki-laki saja , tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini isteri, anak perempuan dan lainnya (Kamaluddin 2007).

Peran Gender dalam Keluarga

Menurut kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFAPA (2005), mendefinisikan pembagian kerja atau pembagian peran berdasarkan

gender adalah sebagai kerja atau peran yang diwajibkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki baik di dalam rumah maupun di dalam komunitas. Di dalam keluarga, perempuan berperan mengerjakan tugas-tugas rumahtangga seperti mengurus anak dan suami, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain. Laki-laki berkewajiban melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah untuk semua anggota keluarga. Adanya pembagian tugas yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan maka perbedaan gender tidaklah menjadi suatu masalah karena peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan kedua belah pihak.

Supriyantini dalam Puspitawati (2009) melakukan penelitian mengenai Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumahtangga mengatakan bahwa isteri yang bekerja seringkali tetap memiliki tanggung jawab utama yang sama besar dengan istri yang tidak bekerja dalam pengasuhan anak dan urusan rumahtangga. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena diketahui bahwa semakin banyak beban kerja berlebihan yang dirasakan, istri akan mengalami keletihan dan mudah tersinggung.

Rowatt dalam Puspitawati (2009) juga menambahkan bahwa suami-isteri yang ikut terlibat berperan dalam urusan rumahtangga akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam urusan rumahtangga tanpa merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stress pada pasangan karier ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam rumahtangga.

Keterlibatan suami dalam urusan rumahtangga, sangat diharapkan untuk meringankan tugas isteri. Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang suami ikut berpartisipasi dalam pekerjaan rumahtangga adalah pandangan peran gender yang dianut suami.

Scanzoni (1981) diacu dalam Puspitawati (2009), membedakan pandangan peran gender menjadi dua bagian, yaitu:

1. Peran gender tradisional. Pandangan ini membagi tugas secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki yang mempunyai pandangan peran gender tradisional tidak ingin perempuan menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Istri diharapkan mengakui kepentingan dan minat suami adalah untuk kepentingan bersama dalam arti lain kekuasaan kepemimpinan dalam keluarga berada ditangan suami.