HASIL DAN PEMBAHASAN Penggunaan Lahan dan Pola Tanam

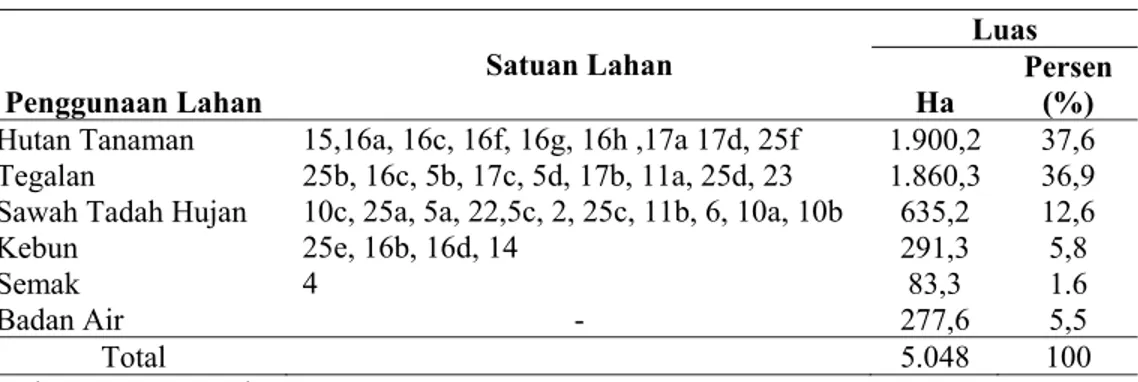

Secara umum jenis penggunaan lahan yang terdapat di lokasi penelitian meliputi : sawah tadah hujan, tegalan, semak, hutan tanaman, kebun dan badan air (Tabel 13).

Tabel 13 Penggunaan lahan di DAS Sape Lombok Tengah

Penggunaan Lahan

Satuan Lahan Luas

Ha

Persen (%) Hutan Tanaman 15,16a, 16c, 16f, 16g, 16h ,17a 17d, 25f 1.900,2 37,6 Tegalan 25b, 16c, 5b, 17c, 5d, 17b, 11a, 25d, 23 1.860,3 36,9 Sawah Tadah Hujan 10c, 25a, 5a, 22,5c, 2, 25c, 11b, 6, 10a, 10b 635,2 12,6

Kebun 25e, 16b, 16d, 14 291,3 5,8

Semak 4 83,3 1.6

Badan Air - 277,6 5,5

Total 5.048 100

Sumber: BPTP Narmada, NTB

Jenis penggunaan lahan yang paling menonjol adalah hutan tanaman yang mencapai 37,6 % dari luas lahan di DAS Sape. Penggunaan lahan ini berada pada wilayah dengan topografi 25 – 45 %. Vegetasi yang masih ada dan tumbuh baik adalah pohon jati, sengon, mahoni dan sonokeling (masih berupa tunas). Namun karena adanya tekanan kebutuhan hidup dan pertumbuhan penduduk, telah terjadi perubahan penggunaan lahan di sekitar kawasan hutan. Saat ini banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan yang memanfaatkan hutan dengan melakukan pembukaan lahan tegalan baru; masyarakat menanam tanaman pangan (palawija), buah-buahan seperti jambu mete dan mangga serta tanaman hijauan untuk pakan ternak. Jika keadaan ini tidak dikelola dengan memperhatikan aspek konservasi, maka akan mengakibatkan berkurangnya daerah tangkapan air sehingga laju aliran permukaan/erosi akan semakin meningkat. Akibatnya adalah keseimbangan hidrologi terganggu dan produktivitas tanah menurun.

Hutan memiliki peranan penting karena memungkinkan penyerapan air

melalui infiltrasi sehingga air yang mengalir pada permukaan tanah akan lebih

sedikit; akibatnya banjir yang terjadi menjadi lebih sedikit. Oleh sebab itu fungsi

tersebut harus tetap dipertahankan karena kerusakan yang ditimbulkan akibat

rusaknya hutan akan berdampak buruk terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat di wilayah suatu DAS.

Penggunaan lahan tegalan terdapat pada topografi 15 – 45 %; vegetasi utama yang dijumpai pada lahan tegalan adalah padi ladang varietas lokal “rau”

yang umumnya ditanami pada pertengahan bulan Nopember. Setelah padi ladang, tegalan umumnya ditanami palawija yang ditanam di bawah tegakan pohon mahoni, sengon dan jati. Lahan tegalan di daerah ini merupakan lahan hutan yang dikonversi oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Sawah tadah hujan umumnya terdapat pada topografi 3 - 8 %; pola tanam yang diterapkan oleh petani di daerah ini adalah padi tadah hujan – palawija – bera. Budidaya padi tadah hujan sangat bergantung pada curah hujan, sehingga musim tanam sangat ditentukan oleh awal musim hujan. Pada pengamatan di lapangan, kebun ditanami tanaman tahunan dan semusim seperti jambu mete, pisang, mangga, palawija (ubi kayu) dan pepaya. Tanaman jenis tersebut dipilih petani karena perawatannya lebih mudah, pengolahan tanah tidak dilakukan secara intensif dan harga panen cenderung lebih stabil dibandingkan tanaman semusim. Penggunaan lahan semak didominasi oleh anakan pohon dan alang- alang dengan populasi yang jarang. Umumnya penggunaan lahan ini terdapat pada topografi curam (45 %).

Pola tanam yang terdapat di DAS sape umumnya adalah pola tanam tanaman pangan (padi dan palawija) yang mencapai 52,9 % dan pola tanam tanaman tahunan (Tabel 14).

Tabel 14 Berbagai pola tanam di DAS Sape Lombok Tengah

Pola Tanam (%) Petani Penggunaan Lahan Padi tadah hujan – palawija (A) 52,9 Sawah tadah hujan dan tegalan Tanaman tahunan + palawija 35,4 Tegalan dan kebun

Tanaman tahunan 11,7 Hutan tanaman

Sumber: Data Primer Diolah

Keterangan: Pola A: tumpangsari bersisipan antara padi + jagung//ubi kayu + kedelai/kacang hijau/kacang tanah (Basa, et.al, 1884); palawija (kedelai, kacang hijau, kacang tanah, jagung dan ubi kayu)

Dilihat dari pola tanam selama satu tahun musim tanam pada penggunaan

lahan sawah tadah hujan, pola tanam petani umumnya adalah pola tanam A

menurut Basa et.al (1984) yaitu tumpang sari bersisipan antara tanaman padi

dengan palawija (kedelai, kacang hijau, jagung dan kacang tanah). Pola tanam seperti ini telah berlangsung bertahun-tahun. Alasan petani menerapkan pola tanam ini karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, selain itu keterbatasan pilihan komoditas juga menjadi kendala dalam menentukan jenis komoditas yang akan ditanam.

Pola tanam tanaman tahunan dan palawija dengan sistem tumpang sari dan monokultur juga diterapkan pada penggunaan lahan tegalan. Tanaman pangan (palawija) yang ditanami umumnya adalah kedelai, jagung dan ubi kayu;

sedangkan tanaman tahunan yang umum dibudidayakan adalah pisang, jambu mete dan mangga. Usahatani dengan pola tanam seperti ini dari aspek ekonomi lebih menguntungkan dan dari aspek konservasi sangat baik dengan syarat kerapatan dan jenis tanaman yang diusahakan beragam sehingga permukaan tanah relatif tertutup sepanjang tahun, walaupun kenyataannya tujuan utama petani adalah pemenuhan kebutuhan keluarga yang lebih beragam disamping alasan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Pola tanam tanaman tahunan yang disisipkan dengan tanaman semusim seperti palawija (jagung, kacang tanah, kedelai dan ubi kayu) umumnya terdapat pada penggunaan lahan kebun. Jenis tanaman tahunan yang umum dijumpai adalah kelapa, jambu mete, nangka, pisang dan tanaman keras seperti sengon dan mahoni walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Lahan tegalan dan kebun sebelumnya merupakan hutan negara yang dialihfungsikan menjadi hutan kemasyarakatan dan hak penggunaannya diberikan kepada petani dengan maksud agar tidak terjadi penebangan liar. Untuk pola tanam tanaman tahunan, jenis tanaman yang ada adalah jati, sonokeling dan sebagian kecil mahoni; pola tanam ini berada pada penggunaan lahan hutan tanaman. Lahan hutan tanaman di wilayah DAS Sape merupakan hutan yang direboisasi oleh pemerintah pada tahun 1989 walaupun sering terjadi penebangan, dan pada tahun 2003 dilakukan penghijauan ulang.

Evaluasi Kemampuan Lahan

Evaluasi kemampuan lahan dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan

hambatan dalam penggunaan lahan yang ada di DAS Sape untuk kegiatan

pertanian secara lestari. Penggunaan lahan yang sesuai dengan kelas kemampuan lahannya merupakan salah satu tindakan konservasi yang tepat karena akan menjamin produktivitas dan kelestarian sumberdaya lahan. Hasil evaluasi dan klasifikasi kemampuan lahan di DAS Sape dijumpai kelas kemampuan II, III, IV dan VI (Tabel 15).

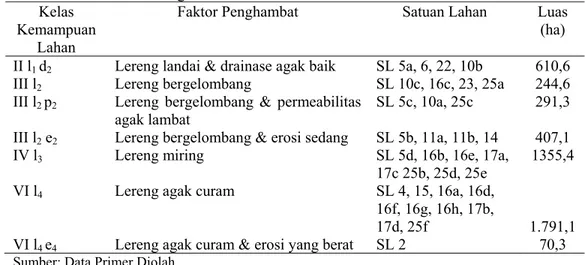

Tabel 15 Klasifikasi kemampuan lahan dan faktor penghambat di DAS Sape Lombok Tengah

Kelas Kemampuan

Lahan

Faktor Penghambat Satuan Lahan Luas (ha) II l

1d

2Lereng landai & drainase agak baik SL 5a, 6, 22, 10b 610,6 III l

2Lereng bergelombang SL 10c, 16c, 23, 25a 244,6 III l

2p

2Lereng bergelombang & permeabilitas

agak lambat

SL 5c, 10a, 25c 291,3 III l

2e

2Lereng bergelombang & erosi sedang SL 5b, 11a, 11b, 14 407,1

IV l

3Lereng miring SL 5d, 16b, 16e, 17a,

17c 25b, 25d, 25e

1355,4 VI l

4Lereng agak curam SL 4, 15, 16a, 16d,

16f, 16g, 16h, 17b,

17d, 25f 1.791,1

VI l

4e

4Lereng agak curam & erosi yang berat SL 2 70,3

Sumber: Data Primer DiolahKarakteristik setiap kelas kemampuan lahan yang terdapat di lokasi

pengamatan intensif dapat diuraikan sebagai berikut: lahan dengan kelas

kemampuan II l

1d

2(SL 5a, 6, 10b dan 22) pada dasarnya tidak mempunyai faktor

penghambat yang besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena

kemiringan lerengnya masih tergolong landai (≤ 8 %). Tingkat erosi yang terjadi

masih tergolong ringan, namun demikian faktor drainase dengan kelas agak baik

merupakan penghambat yang bisa mengurangi intensitas penggunaan lahan. Hal

ini disebabkan pada satuan lahan ini tekstur tanahnya adalah lempung berdebu dan

liat berdebu sehingga kemampuan meloloskan air agak sedikit lambat. Satuan

lahan ini tetap memerlukan tindakan konservasi untuk dapat digunakan sebagai

lahan pertanian yang intensif; daerah ini cocok untuk usaha tanaman pangan

dengan menerapkan teknik konservasi tanah berupa pergiliran tanaman,

pemakaian tanaman penutup tanah ataupun mulsa, penanaman dalam strip,

pembuatan teras ataupun kombinasi dari teknik-teknik konservasi tersebut. Selain

itu penambahan bahan organik seperti pemberian pupuk kandang, pupuk hijauan lainnya dapat dilakukan agar produktivitas tanah dapat terus dipertahankan.

Lahan dengan kelas kemampuan III l

2p

2(SL 5c, 10a dan 25c) mempunyai faktor pembatas lereng yang bergelombang (12 – 13 %) dan permeabilitas agak lambat. Satuan lahan lahan tersebut belum mempunyai hambatan yang terlalu berat dalam pemanfaatannya untuk pertanian tanaman pangan. Hambatan permeabilitas dapat ditekan dengan penambahan bahan organik dan perbaikan drainase melalui pembuatan bedengan terutama pada pola tanam palawija. Pada lahan dengan kelas kemampuan III l

2(SL 10c, 16c, 23 dan 25a) memiliki faktor pembatas lereng yang bergelombang (10 – 15 %); dan kelas III l

2e

2( SL 5b, 11a, 11b dan 14), disamping faktor pembatas lereng yang bergelombang (8 – 22 %), faktor pembatas erosi dengan tingkat sedang juga merupakan hambatan yang cukup berat. Pada satuan lahan 14, erosi terjadi karena pengelolaan lahannya tidak dilakukan secara baik; pada satuan lahan ini tidak dilakukan pembuatan teras atau guludan, tetapi hanya menerapkan sistem konturing dengan penanaman yang jarang. Untuk memanfaatkan lahan ini diperlukan pengelolaan yang baik melalui pembuatan guludan atau teras, pergiliran tanaman, penanaman dalam strip dan penggunaan tanaman penutup tanah.

Pada lahan kelas IV l

3(SL 5d, 16b, 16e, 17a, 17c 25b, 25d, 25e) terdapat kendala pemanfaatan lahan berupa lereng yang miring (22 – 35 %). Lahan dengan pembatas seperti ini mempunyai penghambat yang berat dan membatasi pilihan tanaman yang diusahakan. Lahan ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati karena mempunyai potensi erosi yang cukup besar. Dengan faktor penghambat ini, pilihan penggunaan lahan dan tanaman menjadi terbatas yaitu untuk budidaya tanaman semusim dan tahunan tetapi tidak intensif yang memerlukan tingkat pengelolaan yang tinggi dan bersifat khusus seperti penerapan teras, rotasi tanaman, konturing, penanaman tanaman penutup tanah, makanan ternak, pupuk hijau ataupun kombinasi dari beberapa teknik konservasi tersebut .

Lahan kelas VI l

4(SL 2, 4, 15, 16a, 16d, 16f, 16g, 16h, 17b, 17d, 25f)

mempunyai faktor pembatas lereng yang agak curam (30 – 45%), satuan lahan ini

terletak di bagian hulu DAS Sape dengan penggunaan lahan kebun dan hutan

tanaman dengan potensi erosi yang besar. Pada satuan lahan ini, penggunaan

lahan kebun campuran dengan tajuk yang jarang beresiko tinggi terhadap kelestarian produktivitas lahan. Selain itu penggunaan lahan untuk kebun monokultur dan semak tidak memungkinkan karena sangat berisiko tinggi terjadi erosi. Secara umum, lahan dengan kelas ini tidak cocok untuk usaha pertanian intensif maupun sedang. Namun demikian lahan ini dapat diperuntukkan sebagai hutan alami, hutan produksi, hutan tanaman atau agroforestry disertai dengan perlakuan konservasi secara khusus baik sistem pengelolaan tanah maupun pengelolaan tanamannya. Selain itu untuk lebih meningkatkan fungsi ekonomi, dapat dilakukan penanaman rumput untuk tanaman penutup yang produksinya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Hal ini dimungkinkan karena populasi ternak dan kepemilikan ternak khususnya ternak besar cukup banyak di daerah ini.

Untuk lahan dengan kelas kemampuan VI l

4e

4(SL 2) mempunyai faktor pengambat yang terberat yaitu lereng yang agak curam (40 %) dan erosi dengan tingkat yang sangat berat. Erosi yang berat ini ditandai dengan tipisnya solum tanah di lapangan yang hanya mencapai 40 cm. Dengan faktor pembatas ini, satuan lahan pada kelas kemampuan lahan ini mempunyai pilihan penggunaan lahan yang sangat terbatas.

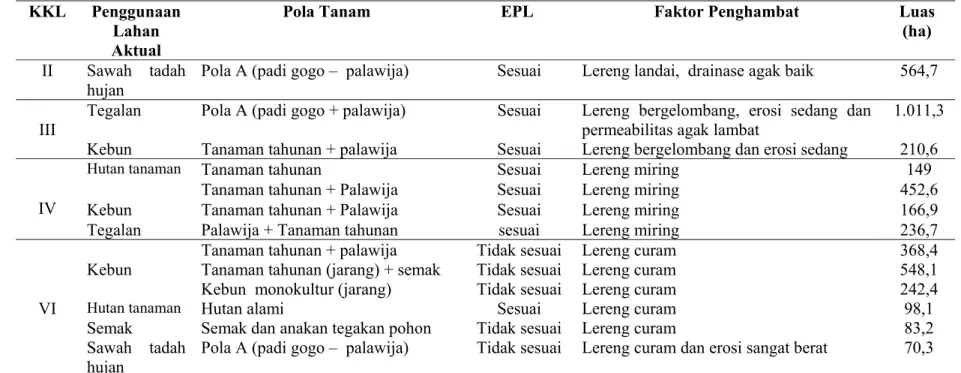

Evaluasi Penggunaan Lahan

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dilakukan evaluasi penggunaan lahan dan dengan berbagai pola tanam yang ada berdasarkan pedoman intensitas faktor pembatas dan arahan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan kelas kemampuan lahan yang dimiliki. Hasil evaluasi penggunaan lahan di DAS Sape disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 menunjukkan bahwa lahan dengan kelas kemampuan II yang

digunakan untuk sawah tadah hujan (SL 5a, 6, 22 dan 10b) dapat dikatakan sesuai

dengan arahan penggunaan lahannya yaitu kegiatan pertanian intensif. Walaupun

demikian penggunaan lahan ini tetap memiliki faktor penghambat yang dapat

mengurangi pilihan atau alternatif tanaman yang diusahakan seperti lereng yang

landai dan drainase yang agak baik.

Tabel 16 Hasil evaluasi penggunaan lahan aktual dengan kelas kemampuan lahan di DAS Sape Lombok Tengah KKL Penggunaan

Lahan Aktual

Pola Tanam EPL Faktor Penghambat Luas

(ha) II Sawah tadah

hujan Pola A (padi gogo – palawija) Sesuai Lereng landai, drainase agak baik 564,7 III Tegalan Pola A (padi gogo + palawija) Sesuai Lereng bergelombang, erosi sedang dan

permeabilitas agak lambat 1.011,3 Kebun Tanaman tahunan + palawija Sesuai Lereng bergelombang dan erosi sedang 210,6

IV

Hutan tanaman Tanaman tahunan Sesuai Lereng miring 149

Tanaman tahunan + Palawija Sesuai Lereng miring 452,6

Kebun Tanaman tahunan + Palawija Sesuai Lereng miring 166,9

Tegalan Palawija + Tanaman tahunan sesuai Lereng miring 236,7

VI

Kebun

Tanaman tahunan + palawija Tidak sesuai Lereng curam 368,4

Tanaman tahunan (jarang) + semak Tidak sesuai Lereng curam 548,1

Kebun monokultur (jarang) Tidak sesuai Lereng curam 242,4

Hutan tanaman Hutan alami Sesuai Lereng curam 98,1

Semak Semak dan anakan tegakan pohon Tidak sesuai Lereng curam 83,2

Sawah tadah

hujan Pola A (padi gogo – palawija) Tidak sesuai Lereng curam dan erosi sangat berat 70,3

Sumber: Data Primer DiolahKKL; kelas kemampuan lahan; EPL: evaluasi penggunaan lahan; Pola A: tumpangsari bersisipan antara padi + jagung//ubi kayu + kedelai/kacang hijau/kacang tanah (Basa, et.al, 1884); Palawija (kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tanah, ubi kayu), tanaman tahunan (jati, mete, sengon, mahoni, pisang, mangga, nangka).

Lahan pada kelas kemampuan III dengan penggunaan lahan tegalan (SL 5b, 5c, 5d, 25c dan 14) masih sesuai dengan arahan penggunaan lahan untuk kelas kemampuan lahan yang dimiliki. Walaupun demikian, pada penggunaan lahan ini masih belum diterapkan praktek konservasi yang memadai; hal ini akan memungkinkan terjadinya erosi yang berakibat pada menurunnya produktivitas lahan. Demikian juga penggunaan lahan kebun yang berada pada kelas kemampuan ini secara umum masih sesuai dengan arahan penggunaan lahan dan kelas kemampuan yang dimiliki walaupun erosi yang terjadi berada pada tingkat yang sedang.

Pada lahan dengan kelas kemampuan lahan IV, penggunaan lahan yang dijumpai adalah hutan tanaman, kebun dan tegalan. Secara umum bentuk penggunaan lahan ini telah sesuai dengan potensi pada kelas kemampuan lahannya yaitu pertanian dengan intensitas yang tebatas untuk tanaman semusim.

Penggunaan lahan seperti sawah tadah hujan, kebun dan semak tidak sesuai dengan arahan penggunaan untuk kelas kemampuan lahan VI; sedangkan untuk penggunaan lahan hutan pada kelas kemampuan ini sesuai dengan arahan penggunaan lahannya. Lahan dengan kelas kemampuan VI tidak disarankan untuk kegiatan pertanian intensitas sedang ataupun intensif; usaha budidaya dengan sistem monokultur dan tajuk yang jarang pada lahan dengan kelas kemampuan VI akan sangat membahayakan keberlanjutan produktivitas lahan.

Secara umum sebanyak 54,4 % penggunaan lahan dengan total luas 1.312,4 ha di DAS Sape masih belum sesuai dengan kemampuan lahan yang dimiliki. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan pertanian yang berkelanjutan di DAS Sape maka harus dilakukan perubahan bentuk penggunaan lahan pada lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahannya. Penggunaan lahan yang perlu dilakukan perubahan adalah sawah tadah hujan, semak, kebun monokultur serta hutan tanaman dengan semak yang berada pada kelas kemampuan lahan VI.

Bentuk perubahan penggunaan lahan yang dapat dilakukan yaitu menjadi hutan

ataupun hutan campuran yang merupakan kombinasi tanaman bernilai ekonomi

tinggi dengan sistem agroforestry.

Peng. tanah

Perencanaan Pertanian Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, maka harus dilakukan evaluasi dan prediksi erosi serta analisis usahatani pada pola tanam yang ada. Hal ini di lakukan untuk mengetahui apakah pola tanam yang ada menghasilkan erosi yang lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi (ETol) serta menghasilkan pendapatan yang tinggi dan mampu menjamin kesejahteraan hidup petani.

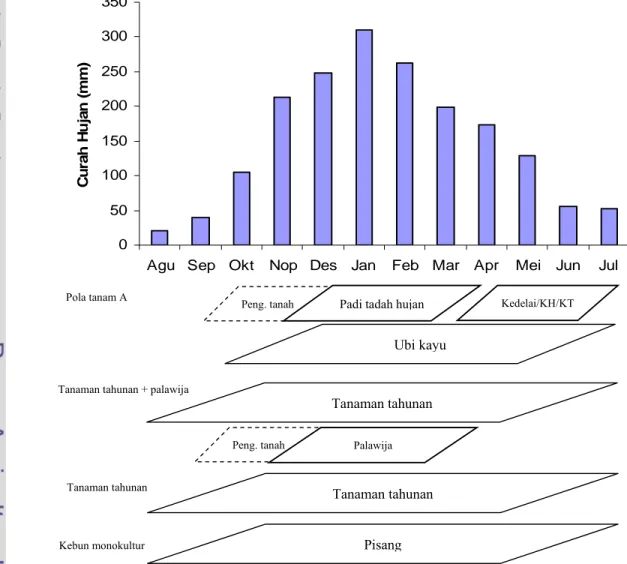

Prediksi Erosi

Hasil prediksi erosi menunjukkan bahwa hampir semua jenis pola tanam di DAS Sape menghasilkan erosi yang lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi (Tabel 17; Lampiran 21). Gambaran pola tanam yang yang dianalisis untuk prediksi erosi disajikan pada Gambar 3.

0 50 100 150 200 250 300 350

Agu Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

Curah Hujan (mm)

Palawija

Peng. tanah Padi tadah hujan Kedelai/KH/KT

Tanaman tahunan

Pola tanam A

Tanaman tahunan + palawija

Ubi kayu

Tanaman tahunan

Pisang

Tanaman tahunan

Kebun monokultur

Gambar 3 Berbagai pola tanam petani di DAS Sape Lombok Tengah

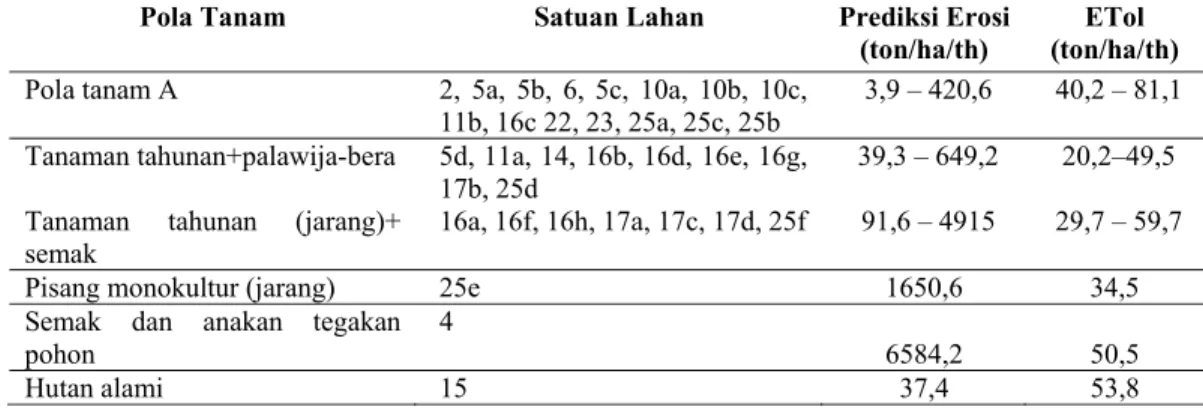

Tabel 17 Hasil prediksi erosi dan perbandingannya dengan ETol pada berbagai pola tanam di DAS Sape Lombok Tengah

Pola Tanam Satuan Lahan Prediksi Erosi

(ton/ha/th) ETol (ton/ha/th) Pola tanam A 2, 5a, 5b, 6, 5c, 10a, 10b, 10c,

11b, 16c 22, 23, 25a, 25c, 25b

3,9 – 420,6 40,2 – 81,1 Tanaman tahunan+palawija-bera 5d, 11a, 14, 16b, 16d, 16e, 16g,

17b, 25d 39,3 – 649,2 20,2–49,5

Tanaman tahunan (jarang)+

semak 16a, 16f, 16h, 17a, 17c, 17d, 25f 91,6 – 4915 29,7 – 59,7

Pisang monokultur (jarang) 25e 1650,6 34,5

Semak dan anakan tegakan

pohon 4

6584,2 50,5

Hutan alami 15 37,4 53,8

Sumber: Data Primer Diolah

Pola A: tumpangsari bersisipan antara padi + jagung//ubi kayu + kedelai/kacang hijau/kacang tanah (Basa, et.al, 1884); Palawija (kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tanah, ubi kayu), tanaman tahunan (jati, mete, sengon, mahoni, pisang, pepaya).

Prediksi erosi pada penggunaan lahan sawah tadah hujan dan tegalan dengan pola tanam tumpang sari bersisipan antara padi + palawija (Pola tanam A) dan palawija + tanaman tahunan menghasilkan erosi yang lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi, kecuali pada satuan lahan 5a, 22, 10a, 10b dan 25c.

Tingginya prediksi erosi pada pola tanam tersebut lebih disebabkan karena penerapan teknik konservasi yang kurang memadai. Di daerah ini awal musim hujan hujan cenderung terlambat dengan intensitas dan distribusi yang tidak merata; untuk menghemat waktu tanam, petani biasanya melakukan pengolahan tanah dengan cara membongkar sebelum musim hujan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada pertengahan bulan Oktober hingga akhir bulan Nopember, sehingga pada awal musim hujan lahan dapat langsung ditanam dengan sistem

“gogo rancah”. Akan tetapi dalam aplikasinya teknologi ini sangat beresiko.

Dengan dilakukannya pembongkaran tanah maka dekomposisi bahan organik

tanah akan lebih cepat dan intensif sehingga kadar bahan organik akan menurun,

akibatnya kekuatan ikat antar partikel semakin lemah; akibat selanjutnya adalah

butir hujan akan mempermudah dispersi partikel tanah sehingga mempercepat

terjadinya erosi. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik lahan yang berbukit dan

curam serta mempunyai kepekaan tanah terhadap erosi yang cukup tinggi. Selain

itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani tentang pelestarian

sumberdaya lahan serta keterbatasan sumber modal untuk menerapkan tindakan

konservasi juga menjadi faktor yang berperan terhadap permasalahan erosi yang terjadi.

Nilai prediksi erosi pada pola tanam palawija + tanaman tahunan yang diberakan setelah palawija (SL 17b dan 25d) jauh lebih besar dibandingkan erosi yang dapat ditoleransi. Permukaan tanah yang terbuka dalam jangka waktu lama menyebabkan energi kinetik hujan lebih besar, sehingga menyebabkan erosi percikan pada permukaan tanah. Selain itu dengan semakin besarnya kemiringan dan panjang lereng mengakibatkan kecepatan aliran permukaan meningkat sehingga kekuatan air membawa partikel tanah semakin besar. Demikian juga dengan pola tanam tanaman tahunan + palawija, secara umum menghasilkan prediksi erosi yang lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi. Pada pola tanam ini hanya satuan lahan 16g yang masih mempunyai prediksi erosi yang lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi. Hal ini karena pengelolaan tanaman dan teknik konservasi tanah yang diterapkan cukup baik, dengan demikian prediksi erosi yang diperoleh lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi.

Pola tanam monokultur (SL 25e) juga mengakibatkan erosi yang lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi. Prediksi erosi yang tinggi terjadi disamping karena faktor kemiringan lahan juga disebabkan karena tanaman yang dibudidaya mempunyai tajuk yang jarang serta tanpa penutup tanah sehingga mengakibatkan air hujan yang lolos dari tajuk tanaman lebih banyak, dengan demikian erosi akan lebih besar. Selain itu pada satuan lahan 25e hanya menerapkan konturing dan teras sederhana sehingga efektivitas dalam menekan laju erosi rendah. Pengelolaan yang tidak intensif pada satuan lahan ini disebabkan karena petani tidak mengetahui jenis komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga tujuan utama penanaman hanya sebagai tanaman sampingan. Oleh karena itu pola tanam dan agroteknologi yang ada dapat dipertahankan jika pengelolaan tanaman berorientasi intensif dan meningkatkan keragaman tanaman yang diusahakan terutama tanaman yang bernilai ekonomi tinggi.

Pola tanam tanaman tahunan + semak, semak dan anakan tegakan pohon

(SL 16a, 16f, 16h, 17a, 17c,17d, 25f dan 4) mengakibatkan erosi yang jauh di atas

erosi yang dapat ditoleransi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor panjang dan

kemiringan lereng (LS) sangat berpengaruh terhadap erosi. Secara umum erosi akan meningkat dengan bertambahnya kemiringan lereng, dan peningkatan ini sifatnya eksponensial (Arsyad, 2000). Selain itu faktor CP juga berpengaruh terhadap besarnya erosi yang terjadi, pada satuan lahan tersebut nilai faktor CP yang dimiliki tergolong tinggi oleh karena sistem pengelolaan tanaman dan teknik konservasi tanah yang diterapkan tidak mendukung untuk menekan laju erosi.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pola tanam dan agroteknologi yang diterapkan petani di DAS Sape Lombok Tengah masih belum memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya lahan sehingga erosi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan erosi yang dapat ditoleransi. Erosi yang timbul menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Lapisan tanah yang subur dan berada pada lapisan atas (top soil) akan terbawa oleh aliran permukaan sehingga unsur hara dan bahan organik yang terkandung di dalamnya akan hilang. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas lahan dan meningkatnya lahan kritis.

Dengan demikian pola tanam yang ada tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dicari alternatif pola tanam dan agroteknologi yang tidak membahayakan kelestarian sumberdaya lahan.

Perubahan dan perbaikan pola tanam serta teknik konservasi yang akan diterapkan dalam bentuk agroteknologi harus sesuai dengan kelas kemampuan lahan serta mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial masyarakat;

agroteknologi yang akan direkomendasikan harus dapat memberikan keuntungan dan dapat diterima sesuai dengan tingkat pengetahuan petani yang akan menerapkannya. Untuk pola tanam yang mempunyai tingkat erosi yang lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi dapat dipertahankan dengan perbaikan agroteknologi sehingga produktivitas lahan dan pendapatan petani meningkat.

Penerapan teknik konservasi tanah sangat berperan dalam mencegah

terjadinya degradasi lahan. Petani di DAS Sape sebagian besar menyatakan belum

memahami faktor utama penyebab kerusakan lahan (72 %) walaupun di lahan

mereka telah diterapkan teknologi teras sederhana dan pemberian mulsa. Sebagian

besar petani tersebut (84 %) menyatakan bahwa penggunaan teras dilakukan

karena sudah turun temurun dan hanya 16 % yang menyatakan bahwa penerapan

tindakan konservasi tersebut bermanfaat untuk menyimpan air hujan bagi kebutuhan air tanaman.

Pola Tanam dan Agroteknologi Alternatif Usahatani Lahan Kering

Berdasarkan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan yang berpedoman pada kelas kemampuan lahan dan prediksi erosi yang telah dilakukan, maka dapat dirancang pola tanam dan agroteknologi alternatif yang akan diterapkan.

Berdasarkan hal ini, alternatif pola tanam yang sesuai dengan tingkat kemampuan lahan harus dapat menghasilkan erosi yang lebih kecil dibandingkan dengan erosi yang dapat ditoleransi. Selain itu agroteknologi alternatif harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh petani itu sendiri, menghasilkan pendapatan yang tinggi sekaligus menjamin kesejahteraan petani serta mempunyai sifat berkelanjutan.

Dengan demikian akan dapat meningkatkan umur guna lahan dan kelestarian sumberdaya lahan itu sendiri.

Dalam perencanaan usahatani lahan kering yang berkelanjutan, terlebih dahulu harus memilih jenis tanaman (tanaman semusim dan tanaman tahunan).

Pemilihan jenis tanaman ini harus disesuaikan dengan jenis komoditas yang dikembangkan dan masyarakat tidak asing dengan pilihan alternatif tersebut.

Jenis-jenis tanaman semusim yang dipilih adalah padi lokal dan palawija (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan jagung). Untuk komoditas tanaman tahunan, dipilih tanaman jati, sengon, mahoni, pisang, pepaya, jambu mete dan rumput pakan. Disamping itu dalam menentukan alternatif agroteknologi alternatif yang akan direkomendasikan, dimasukkan pula usaha ternak seperti kerbau, sapi, kambing maupun ayam kampung. Hal ini layak dipertimbangkan karena dari 25 KK yang diwawancarai, semuanya mempunyai ternak peliharaan baik ternak besar ataupun unggas. Rinciannya adalah 32% mengusahakan kerbau, 64%

mengusahakan sapi, 44% mengusahakan kambing, 92% memelihara ayam dan 48% memelihara itik.

Berdasarkan hasil analisa biofisik dan hasil wawancara intensif terhadap

petani responden pada saat survei lapang maka alternatif pola tanam dan

agroteknologi yang dibuat harus disesuaikan dengan pola tanam yang telah

dikembangkan oleh masyarakat dan masyarakat tidak asing dengan alternatif

tersebut. Adapun hasil prediksi erosi untuk pola tanam dan agroteknologi alternatif pada lokasi pengamatan intensif disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18 Perbandingan hasil prediksi erosi dengan ETol pada berbagai pola tanam dan agroteknologi alternatif di DAS Sape Lombok Tengah

Pola Tanam dan

Agroteknologi CP RKLS

Prediksi Erosi (ton/ha/th)

ETol (ton/ha/th) Tanaman Pangan

A1+mulsa+TBp 0,005 4146 20,7 63,8

A2+mulsa+TBp 0,003 2361 7,1 47,4

A3+mulsa+TBp 0,015 1034 15,5 29,4

Kebun Campuran/Agroforestry

Tanaman tahunan (T1) + TGp 0,004 4617 18,5 59,7 Tanaman tahunan (T2) + TGp 0,004 3800 15,2 36,2 Tanaman tahunan (T3) + TGp 0,004 5022 20,1 34,5

Hutan Alami 0.001 6007 6,1 53,8

Keterangan :

A1: padi gogo+jagung//ubi kayu+ kacang tanah, A2: padi gogo+jagung–kacang tanah+jagung, A3:

padi gogo–jagung+kacang tanah - kacang hijau, T1: JT+SG+ rumput pakan, T2: MH+JM+PY+

rumput pakan, T3: JT+JM+pisang, TBp: teras bangku ditanami rumput, TGp: teras gulud dengan tanaman penguat legum, dosis mulsa 2 ton/ha. Pola tanam A mengacu pada hasil penelitian Basa, et.al (1984).

Tabel 18 menunjukkan bahwa dengan adanya kombinasi pola tanam yang merupakan modifikasi dari pola tanam aktual disertai penerapan teknik konservasi tanah seperti penggunaan teras (teras bangku dan teras gulud) dengan tanaman penguat dan pemberian mulsa akan menghasilkan kerapatan tajuk tanaman yang tinggi sehingga dapat menurunkan volume dan laju aliran permukaan. Dengan menurunnya limpasan maka laju erosi yang mungkin terjadi dapat berada di bawah erosi yang dapat ditoleransi (< ETol). Penggunaan teras bangku yang disempurnakan dengan penanaman tanaman penguat teras selain mampu menekan laju erosi juga dapat memberikan fungsi konservasi air, dengan demikian air hujan dapat lebih banyak diserap oleh tanah, selain itu dapat menjadi sumber pakan bila tanaman penguat teras yang dipilih dari golongan rumput.

Nilai prediksi erosi yang lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi

dipengaruhi oleh kerapatan tajuk tanaman, kerapatan tanaman bawah (tanaman

penutup tanah atau rumput) serta adanya seresah pada permukaan tanah sehingga

dapat memperkecil terjadinya erosi tanah. Air hujan yang jatuh tidak langsung

mengenai permukaan tanah akan tetapi tertahan oleh tajuk tanaman. Selain itu erosi juga dipengaruhi oleh kandungan bahan organik tanah yang yang berasal dari pelapukan mulsa yang digunakan sebagai penutup permukaan tanah pada perlakuan konservasi yang diterapkan akan berpengaruh terhadap stabilitas struktur tanah yang menentukan kepekaan tanah terhadap erosi. Menurut Morgan (1979) dalam Hardjowigeno, 2003), tanah-tanah yang mengandung cukup bahan organik umumnya menghasilkan struktur tanah yang mantap sehingga lebih tahan terhadap erosi. Tanah dengan kandungan bahan organik kurang dari 2 % umumnya peka terhadap erosi.

Berbagai alternatif pola tanam dan agroteknologi di atas dapat diterapkan pada setiap satuan lahan yang ada berdasarkan kelayakan dan persyaratan kelas kemampuan lahan yang mendukung serta mempertimbangkan bentuk pengunaan lahan dan pola tanam yang telah ada sebelumnya. Untuk penggunaan lahan sawah tadah hujan dan tegalan yang berada pada kelas kemampuan lahan II, III dan IV pola tanam alternatif yang dapat diterapkan terdiri dari pola tanam A1, A2 dan A3. Pola tanam untuk kelompok kebun campuran/agroforestry di susun untuk penggunaan lahan yang berupa kebun campuran dan hutan tanaman. Alternatif ini dipertimbangkan untuk kelas kemampuan lahan III, IV dan VI dengan penggunaan lahan aktual di lapangan berupa kebun, hutan tanaman, semak, pola tanam monokultur dan sawah tadah hujan. Untuk hutan alami pada SL 15 tetap dibiarkan menjadi hutan alami, dengan demikian fungsi konservasinya akan tetap terjaga.

Analisis Finansial Usahatani Tanaman Pangan Aktual

Analisis finansial usahatani tanaman pangan dilakukan karena usahatani ini mempunyai permasalahan yang kompleks ditinjau dari aspek fisik maupun sosial ekonomi. Analisis finansial usahatani tanaman pangan yang dilakukan untuk pola tanam ini meliputi analisis biaya dan pendapatan yang didasarkan pada perhitungan komponen - komponen biaya dan pendapatan.

Analisis finansial usahatani tanaman pangan dilakukan untuk satu musim

tanam pada masing-masing pola tanam yang diterapkan oleh petani. Hasil

wawancara dan pengamatan di lapangan yang dilakukan di DAS Sape Lombok

Tengah menunjukkan bahwa tanaman pangan semusim yang umum diusahakan oleh petani responden adalah padi lokal dan palawija (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan jagung).

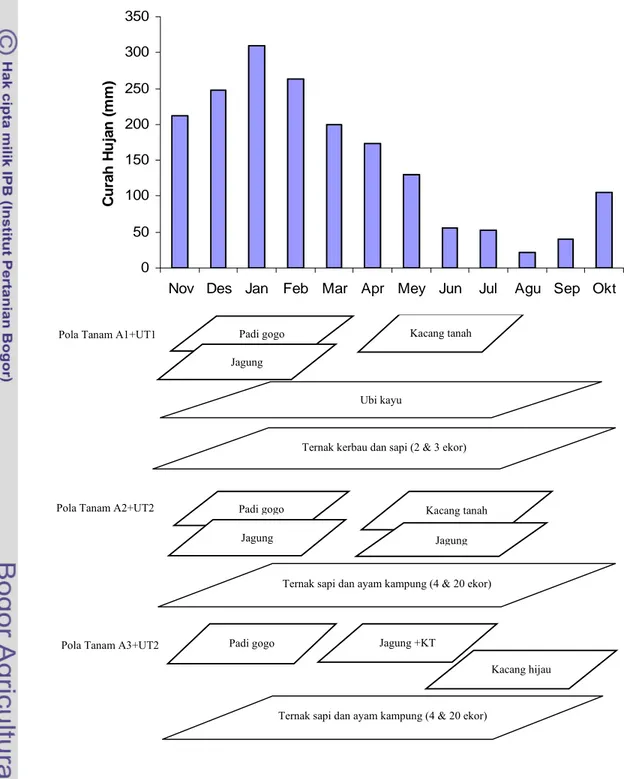

Pola tanam yang umum diterapkan oleh petani responden di DAS Sape Lombok Tengah adalah tumpangsari bersisipan antara padi dan palawija – bera.

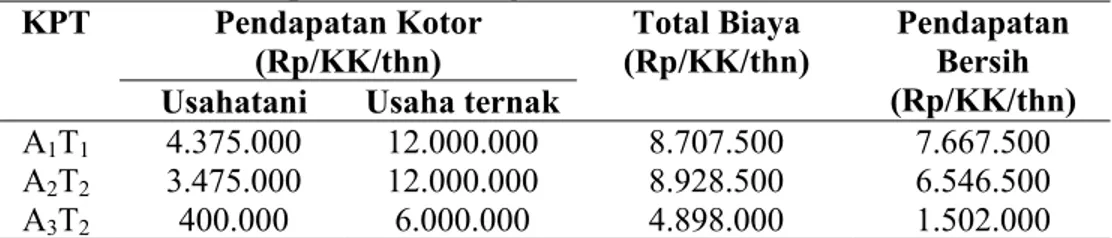

Umumnya petani responden mengkombinasikan usahatani tanaman pangan dengan usaha ternak. Diagram pola tanam yang dianalisis pendapatannya ditampilkan pada gambar 4. Untuk mengetahui total biaya dan pendapatan aktual pada masing-masing pola tanam, maka dilakukan perhitungan biaya produksi (lampiran 22 – 24; 26), sedangkan ringkasan hasil perhitungan biaya dan pendapatan usahatani yang dipadukan dengan usaha ternak disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Analisis finansial berbagai pola tanam usahatani tanaman pangan aktual di DAS Sape Lombok Tengah

KPT Pendapatan Kotor

(Rp/KK/thn)

Total Biaya (Rp/KK/thn)

Pendapatan Bersih (Rp/KK/thn) Usahatani Usaha ternak

A

1T

14.375.000 12.000.000 8.707.500 7.667.500 A

2T

23.475.000 12.000.000 8.928.500 6.546.500 A

3T

2400.000 6.000.000 4.898.000 1.502.000

Sumber: Data Primer DiolahKeterangan:

KPT : kode pola tanam, A1: padi tadah hujan – palawija, A2: padi tadah hujan + palawija, A3: palawija, T1: ternak kerbau (3 ekor), T2 ternak sapi (4 ekor).

Tabel 19 secara umum menunjukkan bahwa pendapatan bersih petani di DAS Sape berkisar antara Rp.1.502.000 – Rp. 7.667.500 /KK/tahun atau rata-rata Rp. 4.973.648 per tahun. Pendapatan tertinggi diperoleh pada pola tanam A

1T

1pada SL 16c (padi tadah hujan – kedelai) yang ditunjang oleh usaha ternak kerbau, sedangkan pendapatan terendah diperoleh pada usahatani dengan pola tanam A

3T

2pada SL 11a

.Dalam menjalankan usahatani tanaman pangan dan ternak, biaya yang harus dikeluarkan petani setiap tahunnya berkisar antara Rp.

4.898.000 – Rp. 8.928.500/KK/tahun.

Rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh penurunan kualitas lahan

akibat erosi yang berdampak langsung pada hasil panen, sehingga keuntungan

yang mereka peroleh sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya yang telah

digunakan untuk mengelola usahataninya. Secara umum, biaya usahatani yang

terbesar digunakan untuk tenaga kerja dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk saprodi lainnya seperti bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian; rata – rata mencapai 61,7 % dari total biaya produksi. Hal ini disebabkan karena modal yang dimiliki petani terbatas sehingga dosis penggunaan saprodi pertanian terutama pupuk dan obat-obatan rendah. Penggunaan pupuk untuk usahatani berkisar antara 100 – 350 kg/ha atau rata-rata 225 kg/ha untuk urea dan hanya 50 kg/ha untuk TSP.

Biaya tenaga kerja sebenarnya sangat besar bagi petani dengan modal terbatas namun karena umumnya tenaga kerja yang digunakan hampir setengahnya bersumber dari tenaga kerja keluarga maka petani tidak terlalu memperhitungkannya. Demikian juga benih/bibit yang digunakan petani pada umumnya merupakan benih yang disisihkan dari hasil produksi musim tanam sebelumnya, sehingga kualitas benih/bibit menjadi kurang baik. Selain itu, luas lahan usaha yang dimiliki juga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dengan rata-rata luas lahan 0,83 ha sebenarnya memungkinkan petani memperoleh tingkat pendapatan yang lebih baik, namun demikian karena pilihan agroteknologi dan pola tanam yang terbatas, maka produksi yang diperoleh tidak maksimal.

Standar kehidupan layak diperoleh dari penjumlahan dari standar kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan tambahan. Kehidupan layak bagi masyarakat di DAS Sape yang diasumsikan terdiri dari 5 anggota keluarga dapat terpenuhi jika memiliki pendapatan bersih minimal Rp. 11.200.000 /KK/tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan aktual petani di DAS Sape, tingkat pendapatan saat ini belum mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi anggota keluarga. Dengan demikian, usahatani yang ada di wilayah ini tidak layak dipertahankan tanpa adanya perbaikan pola tanam dan agroteknologi. Pola tanam dan agroteknologi yang akan diterapkan harus mampu meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu Pola tanam dan agroteknologi yang akan diterapkan harus dapat menekan laju erosi sehingga lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi.

Untuk mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan di DAS Sape

Lombok Tengah diperlukan optimalisasi pemanfaatan lahan dan sarana produksi

usahatani. Usahatani ini memerlukan beberapa bentuk alternatif penggunaan lahan

Palawija Peng. tanah

dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi iklim dan secara ekonomi dapat menguntungkan petani. Alternatif pola tanam yang akan diterapkan ditinjau dari aspek ekologi tidak merusak sumberdaya lahan (tanah dan air) dan dapat berlangsung terus-menerus. Selain itu berdasarkan potensi ternak yang ada, maka pola tanam dan agroteknologi yang akan diterapkan bisa dikombinasikan dengan usaha ternak. Disamping itu kegiatan pengolahan hasil pertanian atau usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan petani juga dapat diterapkan.

Gambar 4 Pola tanam tanaman pangan di DAS Sape Lombok Tengah 0

50 100 150 200 250 300 350

Agu Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

C u ra h H u ja n ( mm)

Peng. tanah Padi tadah hujan Palawija

Ternak kerbau

Padi tadah hujan

Ternak sapi

Peng. tanah Ubi kayu

Ternak sapi Pola tanam A1T1

Pola tanam A2T2

Pola tanam A3T2

Analisis Finansial Usahatani Tanaman Pangan Alternatif

Kriteria pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah tingkat pendapatan petani tinggi, agroteknologi yang digunakan bersifat acceptable dan replicable serta tidak menimbulkan degradasi terhadap sumberdaya lahan.

Agroteknologi di lahan kering yang ada saat ini sudah banyak, tetapi persoalannya agroteknologi yang diterapkan tersebut tidak selalu mendukung atau mempunyai sifat yang tidak berkelanjutan. Ada agroteknologi yang terlalu mahal untuk diterapkan di tingkat masyarakat secara individu, ada pula agroteknologi yang hanya bisa dimiliki oleh masyarakat secara berkelompok (Sinukaban, 2001).

Seperti halnya usahatani yang ada di DAS Sape Lombok Tengah, walaupun sudah bisa menghasilkan selisih antara pendapatan bersih dengan biaya produksi yang positif namun belum mampu untuk menjamin kehidupan keluarga dan meningkatkan usahatani yang ada sekarang. Untuk itu perlu direncanakan pola usahatani tanaman semusim yang mampu menjamin diperolehnya pendapatan yang tinggi tanpa menimbulkan degradasi sumberdaya lahan (Erosi ≤ ETol) serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian agroteknologi yang dirancang dapat dijadikan pedoman untuk menunjang pertanian berkelanjutan di DAS Sape Lombok Tengah.

Dalam menyusun agroteknologi yang akan direkomendasikan,

pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan. Karakteristik

sosial masyarakat yang dijadikan pedoman dan diharapkan dapat mendukung

tercapainya perencanaan yang optimal di wilayah DAS Sape adalah kondisi

ketersediaan tenaga kerja, tingkat pendidikan, mata pencaharian utama serta luas

dan status kepemilikan lahan yang ada. Ditinjau dari ketersediaan tenaga kerja di

tingkat lokal wilayah DAS Sape, penduduk usia kerja (15 th – 49 th) yang

berpotensi mencapai 53,3 % (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Demikian

juga faktor tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap daya serap dan adaptasi

agroteknologi, walaupun secara umum penduduk di wilayah DAS Sape

mempunyai tingkat pendidikan rata-rata SD – SMP namun tidak menutup

kemungkinan untuk bisa dilatih dan diberikan arahan tentang agroteknologi yang

akan dikembangkan; terlebih mengingat mata pencaharian utama keluarga di

wilayah ini adalah sektor pertanian sehingga akan menjadi satu faktor pendorong keberhasilan penerapan agroteknologi.

Hasil analisis biaya dan produksi untuk pola tanam alternatif tanaman pangan yang direkomendasikan di DAS Sape Lombok Tengah pada lampiran 30 – 35 menunjukkan bahwa pola tanam A1 menghasilkan pendapatan usahatani yang tertinggi untuk luas usaha 1 ha yaitu sebesar Rp. 11.274.000, kemudian diikuti oleh pola tanam A3 dan A2 sebesar Rp. 10.775.000 dan Rp 9.259.600. Dengan rata-rata luas lahan 0,83 ha maka pendapatan petani dengan pola tanam ini berkisar antara Rp. 7.685.468 – Rp. 9.357.420 /KK/ha/tahun. Jika pendapatan pola tanam alternatif ini dibandingkan dengan pendapatan pola tanam aktual, maka penerapan pola tanam alternatif ini cukup layak dikembangkan. Selain itu potensi keberhasilan pola tanam alternatif ini dari segi pemasaran cukup besar; hal ini terlihat dari orientasi produksi produk pertanian dimana 71,7 % ditujukan ke pasar, baik dijual kepada pedagang pengumpul maupun di pasar lokal.

Untuk mendapatkan tingkat pendapatan usahatani tanaman pangan seperti di atas, maka diperlukan masukan saprodi yang maksimal untuk menghasilkan produksi yang diinginkan. Optimalisasi saprodi ditekankan pada penggunaan pupuk dengan masukan yang tinggi, yaitu 350 kg urea/ha dan 100 kg TSP/ha.

Semua pupuk P dan 1/3 N diberikan waktu tanam dan 2/3 N diberikan 45 hari setelah tanam. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat gejala serangan pada tanaman dengan dosis yang dianjurkan oleh stakeholder terkait. Dengan semakin tingginya biaya saprodi maka total biaya lebih meningkat menjadi Rp. 2.724.900 – Rp. 3.200.400/ha/tahun.

Namun demikian, jika mengacu pada standar kehidupan layak di wilayah

DAS Sape maka diperlukan usahatani tambahan untuk mencapai tingkat

pendapatan yang lebih dari Rp. 11.200.000 /KK/tahun. Oleh karena itu untuk

menguatkan keberlanjutan pertanian di daerah ini juga ditambahkan usaha ternak

(kerbau, sapi, dan ayam kampung). Rekomendasi usaha ternak di daerah ini

memungkinkan dilakukan. Hal ini didasarkan pada kepemilikan ternak di tingkat

petani yang cukup merata, baik ternak besar maupun unggas. Berdasarkan

perhitungan biaya dan pendapatan usahatani ternak alternatif pada Lampiran 30 –

35, maka UT1 (kerbau dan sapi dengan jumlah 2 dan 3 ekor) dan UT2 (sapi dan

ayam kampung dengan jumlah 4 dan 20 ekor) menghasilkan pendapatan tambahan yang memungkinkan untuk tercapainya pendapatan yang memenuhi standar kehidupan layak. Besarnya pendapatan bersih untuk masing – masing kombinasi ternak ini adalah Rp. 6.266.667 dan Rp. 6.045.333 per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang dibudidayakan, petani dapat memanfaatkan rumput pakan yang ditanam sebagai tanaman penguat teras dan tanaman penutup pada sistem usahatani agroforestry. Hasil kajian Nulik, et.al (1996) melaporkan dengan jarak tanam 0,6 x 0,8 m pada lahan agroforestry sebagai tanaman penutup tanah, dalam satu hektar lahan dapat ditanami 1.570 rumpun. Produksi bahan segar per rumpun rumput pakan sebesar 23 kg sehingga total bahan segar yang dapat diperoleh sebesar 36.288 kg bahan/ha. Kebutuhan pakan berkisar antara 16 – 22 % berat badan ternak/hari sehingga untuk 4 ekor kerbau dan sapi bakalan dengan berat badan 100 – 200 kg dibutuhkan 128 – 176 kg/hari dan meningkat menurut pertambahan berat badan. Dengan asumsi dalam satu hektar lahan luas total teras mencapai 400 m

2, maka total rumpun yang bisa ditanam sebanyak 165 rumpun. Produksi bahan segar yang diperoleh dari rumput yang ditanam di teras sebesar 3.975 kg bahan untuk setiap 2 bulan dengan interval pemotongan rumput 66,25 kg/hari. Dengan demikian maka masih terdapat kekurangan kebutuhan pakan ternak yang cukup besar. Oleh karena itu untuk memenuhi kekurangannya maka petani dapat mencukupi dari lahan agroforestry yang ada; selain itu pemenuhan kebutuhan pakan ternak juga dapat dipenuhi dari tanaman turi dan gamal yang banyak terdapat dan dibudidayakan di daerah ini.

Kegiatan pengolahan hasil pertanian yang meliputi pembuatan kripik singkong dan pembuatan gaplek sebagai bahan pembuatan tepung tapioka juga perlu dikembangkan. Disamping itu usaha industri kapur, warung dan usaha kerajinan lainnya yang sudah ada juga dapat dipertahankan untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga petani. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata pendapatan di luar usahatani keluarga petani mencapai Rp. 1.928.400 /tahun.

Dengan alternatif pola tanam dan agroteknologi untuk tanaman pangan

dan usaha ternak di atas, maka dapat di rancang suatu pola tanam yang paling

menguntungkan untuk dikembangkan di wilayah DAS Sape Lombok Tengah

sehingga produktivitas sumberdaya lahan yang dihasilkan meningkat serta mampu

meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan. Hasil analisis pola tanam agroteknologi alternatif setelah disertai dengan usaha tambahan berupa ternak dan usaha lainnya, dapat diketahui tingkat pendapatan keluarga petani di DAS Sape Lombok Tengah selama periode satu tahun yang disajikan pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20 Hasil analisis pendapatan petani pada berbagai agroteknogi untuk luasan 1 ha di DAS Sape Lombok Tengah

KPT

Pendapatan Kotor (Rp/KK/Th)

Total Biaya(Rp)

Pendapatan Bersih (Rp) Usahatani Ternak

Lain- Lain (*)

A1+UT1 14.475.000 17.000.000 1.928.400 14.008.733 19.394.667 A2+UT2 12.000.000 15.312.000 1.928.400 12.082.067 17.158.333 A3+UT2 13.500.000 15.312.000 1.928.400 12.066.567 18.673.833

Keterangan:KPT : kode pola tanam, A1: padi gogo+jagung//ubi kayu + kacang tanah (mulsa 2 ton/ha)+TBp, A2: padi gogo+jagung–kacang tanah+jagung (mulsa 2 ton/ha)+TBp, A3: padi gogo–

jagung+kacang tanah - kacang hijau (mulsa 2 ton/ha)+TBp, UT1 ternak kerbau dan sapi (2 &

3ekor), UT2: ternak sapi & ayam kampung (4 & 20 ekor), (*): rata-rata pendapatan usaha lain

Tabel 20 di atas memperlihatkan bahwa pendapatan petani per luasan usaha 1 ha mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.158.333 – Rp. 19.394.667 /KK/tahun. Sedangkan berdasarkan luasan rata-rata lahan yang dimiliki petani di daerah ini sebesar 0,83 ha, maka pendapatan per tahunnya berkisar antara Rp.

14.569.244 – Rp. 16.425.401 /KK/tahun. Besarnya pendapatan setelah adanya perubahan pola tanam dan agroteknologi yang dirancang mengindikasikan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani yang cukup berarti dibandingkan dengan pendapatan petani sebelumnya. Pola tanam ini merupakan kombinasi dari sistem tumpang sari dan tumpang gilir dengan disertai perbaikan agroteknologi yang berkaitan dengan penerapan teknik konservasi tanah berupa pemberian mulsa dan penerapan teras bangku yang diperkuat oleh tanaman penguat.

Analisis Finansial Agroforestry

Analisis finansial untuk menentukan kelayakan budidaya tanaman tahunan yang dikelola dengan sistem agroforestry dapat dilakukan dengan menggunakan BC-R (benefit cost ratio) dan NPV (net present value). Analisa finansial ini mencakup identifikasi biaya yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Dalam usahatani tanaman tahunan dikenal adanya grace periode (gestation/time

lag) yaitu rentang waktu dari persiapan tanam sampai tanaman tersebut menghasilkan. Dengan demikian semua jenis pengeluaran yang dikeluarkan pada periode sebelum tanaman menghasilkan digolongkan ke dalam biaya investasi, sedangkan biaya setelah tanaman menghasilkan dikelompokkan sebagi biaya operasi. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam analisa finansial ini terdiri dari pengadaan lahan, peralatan, bibit, pengolahan lahan/pembuatan lubang tanam, penanaman, biaya pupuk dan pemupukan, obat-obatan dan biaya pemeliharaan.

Di wilayah DAS Sape, tanaman tahunan yang umum dibudidayakan berupa: jati, sengon dan mahoni yang diselingi dengan tanaman jambu mete dengan usia tanaman berkisar antara 4 – 5 tahun sehingga masih belum berproduksi. Oleh karena itu untuk menghitung kelayakan usahatani ini digunakan asumsi produksi untuk jenis tanaman dan sistem agroforestry yang sama untuk daerah lain. Sistem agroforestry yang dijadikan perbandingan dalam menetapkan analisis finansial usahatani ini adalah agroforestry di wilayah Bima dengan komoditas utama yang dianalisis adalah jati dan jambu mete. Komposisi pola tanam dan nilai kelayakan usahatani untuk agroforestry di sajikan pada Tabel 21, sedangkan analisa ekonomi agroforestry ditampilkan pada lampiran 38 dan 39.

Tabel 21 Analisis finansial berbagai alternatif pola tanam agroforestry di DAS Sape Lombok Tengah

Pola Tanam dan

Agroteknologi Alternatif BC-R (DF

18%) NPV (Rp)

Tanaman tahunan (T1) + TGp 10,5** 237.667.956 Tanaman tahunan (T2) + TGp 8,1* 66.344.405 Tanaman tahunan (T3) + TGp 18.6 304.012.361

Keterangan : T1: JT+SG+ rumput pakan, T2: MH+JM+PY+ rumput pakan, T3: JT+JM+pisang, TBp: teras bangku ditanami rumput, TGp: teras gulud dengan tanaman penguat legum *: BC-R untuk jambu mete (BPK Bima), **: BC-R Jati super (BPK Bima, 2004), DF: discount faktor untuk suku bunga bank 18%, NPV (net present value).

Dari Tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan perbandingan dan asumsi dari produksi agroforestry di wilayah Bima, tingkat kelayakan usahatani untuk dua jenis tanaman tahunan yang utama (jati dan jambu mete) pada tingkat suku bunga 18 % diperoleh BC-R sebesar 10,55 dan 8,15. Sehingga dengan asumsi usia ekonomis 20 tahun untuk jambu mete dan 15 tahun untuk jati super, usahatani tersebut dinilai layak untuk diusahakan (BPK Bima, 2004).

Demikian juga jika ditinjau dari nilai NPV yang diperhitungkan untuk 20 dan 15

tahun, diperoleh NPV untuk jambu mete dan jati sebesar Rp. 66.344.405 dan Rp.

237.667.956. Artinya jika dirata-ratakan selama periode tanam masing-masing, untuk tiap tahunnya akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 3.317.220 dan Rp. 15.844.530. Hal ini memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga diperoleh hasil yang lebih tinggi antara lain dengan cara memadukan usaha jambu mete dengan tanaman produktif lain seperti rambutan dan mangga dengan mengacu pada prinsip optimalisasi penggunaan sumberdaya alam secara lestari sesuai dengan kondisi alam setempat. Hal ini dipertegas oleh pendapat Iskandar (2000), bahwa tanaman jambu mete dan jati yang dikelola dengan sistem agroforestry sangat berpotensi untuk di kembangkan di Pulau Lombok, dan dari segi agronomi populasi tanaman yang ada masih bisa ditingkatkan pengembangannya karena faktor agroklimatnya cukup mendukung untuk pengembangan komoditas tersebut.

Rekomendasi Pola Tanam dan Agroteknologi

Sistem pertanian mengacu pada suatu susunan khusus dari kegiatan usahatani, misalnya budidaya tanaman, peternakan dan pengolahan hasil pertanian yang dikelola berdasarkan kemampuan fisik, biologis dan sosioekonomi serta sesuai dengan tujuan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh petani.

Petani umumnya telah memahami dengan sebaik-baiknya mengenai pilihan usahatani yang telah disesuaikan dengan keadaan setempat sehingga sistem pertanian yang serasi telah berkembang dan mampu bertahan dari generasi ke generasi.

Kondisi biofisik di DAS Sape Lombok Tengah dapat didasarkan pada

erosi yang terjadi sehingga dapat ditentukan berbagai arahan untuk tindakan

konservasi atau agroteknologi dan pola tanam. Salah satu kriteria yang digunakan

untuk menentukan arahan agroteknologi yang akan diterapkan adalah dengan

membandingkan besarnya nilai prediksi erosi yang terjadi (A) dengan erosi yang

masih dapat ditoleransikan (ETol). Apabila prediksi erosi lebih besar dari nilai

ETol, maka harus ditentukan teknik konservasi yang akan diterapkan untuk

mengurangi besarnya erosi yang terjadi. Penentuan teknik konservasi untuk

berbagai penggunaan lahan dan pola tanam dilakukan dengan mengevaluasi nilai

faktor erosi khususnya nilai C dan P, dimana dengan adanya perubahan pola tanam dan penutupan lahan serta penerapan teknik konservasi tanah, maka nilai C dan P dapat diperkecil sehingga nilai prediksi erosi (A) tidak akan melebihi nilai ETol.

Dengan berdasarkan nilai P, maka teknik konservasi yang akan diterapkan harus dapat menurunkan erosi dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat khususnya kegiatan pertanian pada lahan yang curam, selain itu teknik konservasi juga dipilih berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan. Pada pola tanam tumpangsari padi + palawija pada SL 5a, 22, 10a, 10b, 25c dan pola tanam tanaman tahunan - palawija (SL 16g) yang mempunyai nilai prediksi erosi lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi, penerapan sistem tumpang sari yang disertai dengan teras bangku dan mulsa tetap dipertahankan.

Tabel 22 menyajikan berbagai rekomendasi pola tanam dan teknik konservasi yang dipilih untuk memperbaiki pola tanam dan agroteknologi yang telah ada di lokasi penelitian, baik dari segi erosi dan pendapatan. Nilai prediksi erosi yang terjadi pada masing-masing pola tanam dapat lebih kecil dari nilai erosi yang dapat ditoleransi bila pengelolaan yang dilakukan disertai dengan penerapan teknik konservasi yang tepat. Selain itu tingkat pendapatan petani mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak.

Tabel 22 Rekomendasi pola tanam dan agroteknologi di DAS Sape Lombok Tengah (luas lahan 1 ha).

Pola Tanam Dan Agroteknologi Alternatif/

Pendapatan Bersih (Rp/tahun)

Prediksi Erosi

(ton/ha/thn) Etol (ton/ha/thn) Tanaman Pangan

A1+mulsa+TBp+UT1 19.394.667 20,7 63,8

A2+mulsa+TBp+UT2 17.158.333 14,2 47,4

A3+mulsa+TBp+UT2 18.673.833 15,5 29,4

Kebun Campuran/Agroforestry NPV (Rp)

Tanaman tahunan (T1) + TGp 237.667.956 3,6 20,2

Tanaman tahunan (T2) + TGp 66.344.405 18,5 59,7

Tanaman tahunan (T3) + TGp 304.012.361 15,2 36,2

Hutan Alami tidak dianalisis 6,1 53,8

Keterangan :

A1: padi gogo+jagung//ubi kayu + kacang tanah (mulsa 2 ton/ha)+TBp, A2: padi gogo+jagung–kacang tanah+jagung (mulsa 2 ton/ha)+TBp, A3: padi gogo–jagung+kacang tanah - kacang hijau (mulsa 2 ton/ha)+TBp, UT1 ternak kerbau &

sapi (2 & 3 ekor), UT2: ternak sapi & ayam kampung (4 & 20 ekor); T1: JT+SG+ rumput pakan, T2: MH+JM+PY+

rumput pakan, T3: JT+JM+pisang, TBp: teras bangku ditanami rumput, TGp: teras gulud dengan tanaman penguat legum, NPV (net present value).

Pola tanam alternatif yang direkomendasikan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pola tanam lokal yang ada dan disesuaikan juga dengan curah hujan. Perubahan dan penyesuaian jenis komoditas yang direkomendasikan semata-mata karena pertimbangan aspek konservasi dan ekonomi. Tanaman semusim yang direkomendasikan tidak mengalami perubahan mengingat faktor kebiasaan petani dan iklim setempat. Perubahan hanya terletak pada pengaturan spasial dan temporal, dimana pola tanam aktual hanya menggunakan pola tanam tumpangsari antara padi tadah hujan dengan salah satu jenis palawija. Untuk pola tanam alternatif yang direkomendasikan dilakukan dengan sistem tumpangsari dan tumpang gilir antara padi tadah hujan dengan beberapa jenis palawija sekaligus.

Pada penggunaan lahan sawah tadah hujan dan tegalan untuk satu musim tanam, awal tanam dilakukan pada awal musim hujan dengan pola tanam tumpangsari bersisipan antara padi gogo + palawija. Komoditas palawija yang utama terdiri dari jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan ubi kayu.

Mengingat curah hujan di daerah ini yang rendah dan dengan distribusi yang tidak merata, maka agroteknologi lokal “gogo rancah” masih dapat diterapkan. Untuk mengurangi erosivitas hujan maka diberikan mulsa. Diagram pola tanam yang merupakan rekomendasi alternatif pola tanam untuk tanaman pangan disajikan pada gambar 5.

Pola tanam tumpangsari padi gogo dan palawija (SL 10c, 25a, 25b, 23, 5b,

5c, 5d, 11a dan 11b) mempunyai nilai prediksi erosi yang lebih besar dari erosi

yang dapat ditoleransi sehingga pada lahan dengan pola tanam ini membutuhkan

penanganan yang serius agar erosi yang terjadi dapat ditekan sehingga pertanian

bekelanjutan di DAS Sape dapat terus dipertahankan. Perlakuan yang diberikan

untuk satuan lahan tersebut pada dasarnya sama yaitu penerapan teras bangku

yang dimodifikasi dengan penanaman tanaman penguat pada teras bangku yang

ada. Selain itu pemberian mulsa jerami juga diberikan dengan dosis yang lebih

banyak (2 – 5 ton/ha). Untuk lahan–lahan yang berada pada kemiringan lebih dari

25 % sebaiknya dijadikan kawasan hutan alami, atau jika digunakan sebagai

kawasan budidaya pertanian dapat dijadikan sebagai sistem agroforestry. Pada

lokasi penelitian ini, oleh karena satuan lahan yang dijadikan lokasi pengamatan

intensif umumnya merupakan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, maka untuk itu lebih ditekankan pada penggunaan untuk kebun campuran atau agroforestry. Dengan diterapkannya agroforestry, maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh hasil dari lahan yang diusahakan menjadi lebih besar dan beragam.

Oleh karena posisi lahan berada pada kemiringan yang berbukit–curam maka teknik konservasi yang dianjurkan adalah dengan penerapan teras gulud yang disertai tanaman penguat dengan sistem pengelolaan tanaman berupa penerapan agroforestry. Hal ini dilakukan karena pembuatan teras bangku pada wilayah yang berlereng curam membutuhkan biaya yang besar. Selain itu

Dalam sistem agroforestry yang direkomendasikan di dalamnya terdapat jenis tanaman yang telah ada seperti mahoni, sengon, sonokeling dan jati. Selain itu untuk meningkatkan nilai ekonomi, pada sistem agroforestry ini disertakan tanaman buah-buahan seperti: jambu mete, mangga, rambutan, pisang dan pepaya.

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak maka ditanami rumput pakan sebagai tanaman “cover crop” pada sistem agroforestry. Disamping mempunyai nilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai suplai makanan ternak yang diusahakan oleh masyarakat setempat, juga dapat menekan laju limpasan sehingga dapat menekan laju erosi.

Usaha ternak yang dapt dikembangkan oleh masyarakat adalah ternak kerbau dan sapi dengan jumlah antara 2 – 4 ekor/KK, selain itu ternak ayam kampung juga telah dikembangkan dengan kepemilikan rata-rata 20 ekor/KK.

Sedangkan jenis tanaman yang dianjurkan untuk penggunaan sawah tadah hujan dan tegalan adalah padi gogo, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu.

Dengan penyusunan rekomendasi ini diharapkan dapat diterima dan

dilaksanakan oleh petani atau masyarakat pengguna lahan khususnya di wilayah

DAS Sape Lombok Tengah. Penerapan pengelolaan tanaman dan tindakan

konservasi tanah seperti sistem tumpang sari dan agroforestry, pembuatan dan

penerapan teras (bangku dan gulud), penggunaan mulsa akan memperkecil laju

erosi yang terjadi sehingga dapat mempertahankan produktivitas tanah. Selain itu

dari segi sosial, pola tanam yang direkomendasikan cukup dikenal oleh

Padi gogo Jagung

masyarakat, walaupun tidak banyak yang menerapkan secara teratur. Selain itu, walaupun tingkat pendidikan petani di DAS Sape tergolonng cukup rendah, namun pengalaman berusahatani tergolong lama (>10 tahun). Oleh karena itu alternatif agroteknologi yang direkomendasikan diharapkan dapat diadopsi dengan baik.

Pola Tanam A2+UT2 Kacang tanah

Ternak sapi dan ayam kampung (4 & 20 ekor)

Pola Tanam A1+UT1 Padi gogo

Jagung

Kacang tanah

Ubi kayu

Ternak kerbau dan sapi (2 & 3 ekor)

Jagung

Pola Tanam A3+UT2 Padi gogo Jagung +KT

Ternak sapi dan ayam kampung (4 & 20 ekor)

Kacang hijau

Gambar 5 Pola tanam alternatif di DAS Sape Lombok Tengah

050 100 150 200 250 300 350

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mey Jun Jul Agu Sep Okt

Curah Hujan (mm)