E L L Y A N U R

JURUSAN alzl M A S Y A R A K A T D A N SUMBERDAYA KELUARGA

F A K U L T A S P E R T A N I A N I N S T I T U T P E R T A N I A N B O G O R

RINGKASAN

ELLYANUR. Telaahan Mengenai I n d i k a t o r K u a l i t a s Hidup Penduduk I n d o n e s i a ( D i bawah bimbingan DJITENG ROEDJITO dan DIAH KRISNATUTI PRANADJI).

I'ujuan umum p e n e l i t i a n i n i a d a l a h menelaah kembali i n d i k a t o r k u a l i t a s hidup penduduk Indonesia. Sedangkan t u j u a n khusus adalah m e l l h a t s e j a u h m a n a k e t e r k a i t a n an-

tara h a s i l pembangunan dengan k u a l i t a s hidup penduduk dalam p o p u l a s i masyarakat yang bersangkutan.

Sesungguhnya i n d i k a t o r k u a l i t a s hidup penduduk i t u s e n d i r i sudah ada, yakni kombinasi u n s u r Angka Melek Hu-

ruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka F e r t i l i t a s ( ~ l i T ) dan Angka Mortalitas (AMT). T e t a p i kombinasi yang l e b i h umum digunakan a d a l a h AMH, AHFI dan AMT dengan kom- p o s i s i sumbangan s e t i a p u n s u r adalah sama, yakni seper- t i g a

(1/3).

Namun dalam p e n e l i t i a n i n i , diajukan s a t u w s u r tambahan yakni Angka S t a t u s Gizi-baik (ASG), untuk menelaah kembali bentuk i n d i k a t o r k u a l i t a s hidup pendu- duk Indonesia t e r s e b u t .Untuk menganalisa apakah unsur ASG cukup b e r a l a s a n untuk d i t e r i m a sebagai i n d i k a t o r dan bagaimanakah sebaik- nya komposisi lima u n s u r t e r s e b u t dalam mengukur k u a l i - t a s hidup penduduk, yang dalam ha1 i n i d i s e b u t

nama Indeks K u a l i t a s Hidup (IKH) digunakan a n a l i K o r e l a s i Spearman a n t a r a lima unsur t e r s e b u t ,

pendidikan, spsial budaya, kesehatan lingkungan dan

tingkat konsumsi dalam populasi masyarakat yang bersang- kutan, dengan menggunakan 27 provinsi di Indonesia seba- gai sample.

Hasil analisis menunjukkan, bahwa kecuali terhadap variabel tingkat konsumsi terdapat korelasi positif an- tara hasil pembangunan dengan lima unsur tersebut di atas. Artinya, bahwa dengan semakin berhasilnya pemba- ngunan maka kualitas hidup penduduk dalam populasi ma-

syarakat yang bersangkutan juga semakin tinggi atau se- baliknya. Sedangkan dengan variabel tingkat konsumsi adalah sebaliknya bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi maka kualitas hidup penduduk semakin rendah atau seba- liknya. Hasil korelasi yang bertentangan tersebut, di- duga disebabkan kevaliditasan data yang diragukan. Oleh karena itu, untuk menelaah indikator kualitas hidup pen- duduk tersebut di atas data tingkat konsumsi tidak di- pergunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan peme- rintah dalam meningkatkan pendapatan penduduk, memang dapat meningkatkan AHH atau sebaliknya, bahwa keberha- silan pemerintah dalam menurunkan A F T dan

AMT

dapat me- ningkatkan pendapatan penduduk. Namun peningkatan pen- dapatan belum diikuti dengan peningkatanASG

(r,=0,1459).Dengan melihat t i n g g i rendahnya n i l a i k o e f i s i e n ko- r e l a s i dapat disimpulkan bahwa ASG cukup b e r a l a s a n untuk d i t e r i m a sebagai i n d i k a t o r . Diantara lima unsur penyu- sun IKH t e r s e b u t d i a t a s , unsur AMH adalah unsur yang p a l i n g rendah k o e f i s i e n k o r e l a s i n y a terhadap h a s i l pem- bangunan. Adapun p e r s e n t a s e komposisi sumbangan masing- masing unsur dalam membentuk IKEI adalah sebagai b e r i k u t : 8,401 persen

AMH,

21,487 persen ASG, 24,637 persenAHH,

2O,Lc87 persen A F T dan 24,988 persen

AMT.

Rendahnya per- s e n t a s e sumbangan AMH dalam menyusunIKH

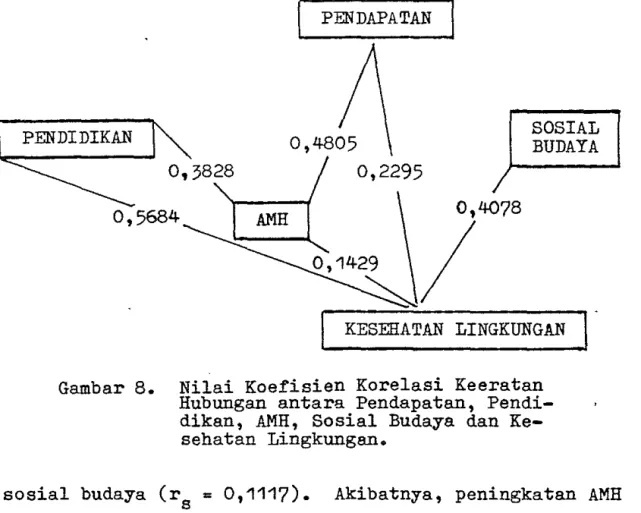

disebabkan ka- r e n a , keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta hu-ruf belum d i i k u t i o l e h kebiasaan penduduk untuk melaku- kan k e g i a t a n s o s i a l budaya ( r s = 0,1117), misalnya mem- baca. Kegiatan s o s i a l budaya adalah v a r i a b e l yang pa-

l i n g e r a t kaitannya dengan k u a l i t a s hidup penduduk ( r s =

0,7179) dibandingkan v a r i a b e l h a s i l pembangunan lainnya. Peningkatan AMH juga t i d a k d i i k u t i oleh peningkatan kea- daan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan i t u

s e n d i r i sangat dipengaruhi o l e h keadaan s o s i a l budaya (1)s = 0,4078) disamping pendidikan ( r s = 0,5684). H a l i n i menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mening- katkan t a r & hidup penduduk, a n t a r a l a i n dengan membe-

a t a s , d i k e t a h u i bahwa d a r i

27

p r o v i n s i Indonesia, b e r t u - r u t - t u r u t p r o v i n s i Yogyakarta, J a k a r t a dan B a l i a d a l a h t i g a p r o v i n s i yang mencapai p e r i n g k a t IKH t e r t i n g g i dansebaliknya dengan p r o v i n s i Nusa Tenggara Barat, Timor Timur dan Sulawesi Tengah. Tingkat kesenjangan I K H t e r - t i n g g i (Yogyakarta) dan I K H terendah (Nusa Tenggara Ba- r a t ) a d a l a h s e b e s a r 83,67, yakni s u a t u t i n g k a t kesen- jangan yang sangat t i n g g i b i l a d i l i h a t d a r i s e g i pemera- t a a n .

Berdasar h a s i l a n a l i s i s t e r s e b u t di a t a s , d i s a r a n - kan kepada i n s t a n s i B i r o Pusat S t a t i s t i k untuk mengkaji kembali metode pendataan konsumsi yang digunakan selama i n i dan kepada pemerintah a g a r kebijakan dalam memberan- t a s b u t a huruf d i i k u t i a n t a r a l a i n dengan mendorong m i - n a t penduduk, untuk menggunakan keterampilan baca t u l i s t e r s e b u t . Misalnya meningkatkan program koran masuk de- s a . Mengingat sebagian b e s a r penduduk Indonesia berdo- m i s i l i d i pedesaan. Disamping i t u , juga disarankan ke- pada pemerintah untuk l e b i h memperhatfkan p r o v i n s i yang minus sumberdaya alam dan manusia, a g a r t i n g k a t kesen- jangan I K H t i d a k t e r l a l u t i n g g i dalsm rangka program pe- merataan pembangunan.

TELAAHAN MENGENAI I N D I K A T O R 'KUALITAS HIDUP PENDUDUK INDONESIA

O l e h ELLYANUR A 2 0

1425

KARYA I I d i l I A H

Sebagai Salah Satu Syarat U n t u k M e m p e r o l e h G e l a r

Sarjana Pertanian

Pada

F a h l t a s P e r t a n i a n , I n s t i t u t Pertanian B o g o r

J U R U S A N G I Z I MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA KELUARGA PAKULTAS P E R T A N I A N

I N S T I T U T P E R T A N I A N BOGOR

I989

Nama Mahasiswa

Honor Pokok

KUALITAS

HIDUP PENDUDUK

INDONESIA

Meny e t u j u i

(Ir, D.

Roedjito, D-Ntr)(Ir-

Di&K.

Pxanadji, MS.)Dosen Pembimbing Dosen Pembimbing

K o m i si Pendidikan Ketua Jurusan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 23 Oktober 1962, dari Ibu Nurmaya dan Bapak Muhammad Noer,

sebagai putri keempat dari empat orang bersaudara. Penulis lulus pada tahun 1975 dari Sekolah Dasar

Negeri Babakan Tarogong II Bandung. Kemudian melanjut.,..

kan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri XII

Bandung dan lulus pada tahun 1979. Pada tahun 1979

pe-nulis masuk Sekolah Menengah Atas Negeri X Bandung, ke-mudian pertengahan tahun ajaran 1980/1981 penulis pindah ke Sekolah Menengah Atas Negeri II Bogor hingga lulus pada tahun 1982.

Pada tahun 1983 penulis diterima di Institut Perta-nian Bogor sebagai mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama

(TPB) malalui Proyek Perintis I. Kemudian pada tahun

1985 penulis diterima di Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Perta-nian Bogor.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak

Ir. Djiteng Roedjito, D.Ntr dan Ibu Ir. Diah Krisnatuti Pranadji, MS sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu sejak awal penelitian sampai tersusunnya karya ilmiah ini. Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Hartoyo se-bagai dosen penguji yang telah memberikan kritik dan sa-ran untuk penyempurnaan karya ilmiah ini.

ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. Said Rusli dari Jurusan So sial Ekonomi, Fakul-tas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan kepada Bapak Kepala Biro Pusat Statistik beserta jajarannya serta se-mua pihak yang telah membantu penulisan karya ilmiah ini.

Penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam tu-lisan ini dapat bermantaat bagi yang membacanya.

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR PENDAHULUAN DAFrAR lSI

.

.

. .

.

. .

.

. .

. .

.

.

. . . .

. .

. . .

.

. . .

. .

.

. . .

.

. . .

.

. . .

.

. . .

.

.

. .

.

.

.

. . .

. .

.

.

.

. . . .

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

Latar Belakang. . .

.

. . . .

.

.

. . .

. .

.

.

Tujuan Penelitian • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kegunaan Penelitian.

. . .

.

.

.

. .

.

.

.

. . .

TINJAUAN PUSTAKA. . .

.

. .

.

. . . .

.

.

. .

.

. .

. .

.

. . .

.

Halaman vii ix 1 1 4 45

Faktor-Faktor Pembentuk Kualitas Hidup ••

5

Indikator Kualitas Hidup

. . .

.

.

.

.

. . .

.

8Teori Perumusan Indikator Kualitas Hidup. 10

KERANGKA DASAR PENELITIAN

. . .

.

. . . .

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

Kerangka Pemikiran.

. . .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

. . . .

Hipotesis. . .

.

. . .

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

. . .

Batasan Istilah • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • METODOLOGI PENELITIAN. . .

.

.

. .

. . . .

.

.

. . .

.

Waktu dan Tempat Penelitian • • • • • • • • • • • •

14 14

17

18 21 21Jenis dan Cara Pengumpulan Data •••••••• 21

Analisis Data

.

.

. . . .

.

.

.

.

. . .

. . .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

HASIL DAN PEMBAHASAN. . .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. . .

Profil Penduduk Indonesia Tahun 1985 • • •

Hubungan Variabel Hasil Pembangunan dan

24 26 26

Kualitas Hidup Penduduk Indonesia..

33

Pendapatan dan Kualitas Hidup •••••

33

Pendidikan dan Kualitas Hidup •••••

35

Kes'ehatan Lingkungan dan Kualitas

Hi-.

.

.

. .

.

. . .

.

. . .

dupKonsUDIsi Kalori, Hidup

Protein dan Kualitas

. . .

.

. . .

.

. .

.

.

.

. .

.

. . .

Indikator Kualitas Hidup PendudukIndone-sia

. .

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. . .

Kondisi KualitasTahun 1985 Hidup Penduduk Indonesia

. . . .

.

. . .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

SIMPULAN DAN SARAN.

.

. .

. . .

.

. . .

Simpulan. . .

.

. .

.

. .

. .

.

.

. . .

. .

. . .

.

.

.

.

Saran. .

. .

.

.

. .

.

.

. . .

.

.

.

. . . .

.

. .

.

. . .

DAFTAR PUSTAKA. . .

.

. . .

.

.

.

.

. . .

.

. . . .

. .

. . .

. .

LAMPIRAN. . .

.

.

. .

. . .

.

.

.

. .

.

.

.

.

. . .

.

Halsman 4145

55

66 6667

69

72

DAFrAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Tiga Provinsi dengan Luas Wilayah

Terbe-sar dan Terkecil •••••••••••••••••• 26

2. Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk

Ter-banyak dan Terkecil •••••••••••••••

27

3.

Tiga Provinsi dengan Kepadatan PendudukTerbanyak dan Terkecil •••••••••••• 28

4. Tiga Provinsi dengan Jumlah Rumah Tangga

Terbanyak dan Terkecil ••••••••••••

29

5.

Tiga Provinsi dengan Laju PertumbuhanPenduduk Tertinggi dan Terendah 31

6. Tiga Provinsi dengan Nisbah Beban

Tang-gungan Tertinggi dan Terendah ••••• 32

7.

Tiga Provinsi dengan Kondisi KualitasHi-dup Penduduk Tertinggi.dan Terendah

56

Lampiran

1. Luas Wilayah Indonesia per Provinsi

...

72

2. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1985 per

Provinsi ••••••••••••••••••••••••••

73

3.

Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 1985per Provinsi •••••••••••••••..•..•. 74

4. Jumlah Rumah Tangga Indonesia Tahun 1985

per Provinsi ••••••••••••••••••••••

75

5.

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun1980 - 1985 per Provinsi •••••••••• 76

6. Nisbah Beban Tanggungan Penduduk

Indone-sia Tahun 1985 per Provinsi •••••••

77

7.

Variabel HasH Pembangunan..

..

..

..

..

..

..

.. ..

..

..

..

..

78

8. Persentase Kondisi Hasil Pembangunan

Nomor Halaman

9.

Indeks Kondisi Hasil Pembangunan Indone~.sia Tahun 1985 per Provinsi ••••••• 80

10. Kondisi Kualitas Hidup Penduduk

Indone-sia Tahun 1985 per Provinsi ••••••• 81

11. Indeks Kondisi Kualitas Hidup Penduduk

Indonesia Tahun 1985 per Provinsi.. 82

12. Jumlah Klinik KB di Indonesia Tahun 1985/

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Bagan Kerangka Pemikiran

.

.

.

.

. .

.

.

. . .

.

. .

152. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1985 30

3.

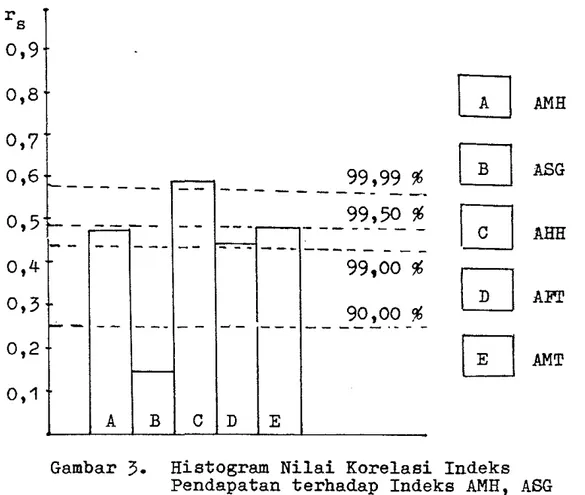

Histogram Nilai Korelasi Indeks Penda-patan terhadap Indeks AMH, ASG,AHH, AFT dan AMT ••••••••....•.••. 34

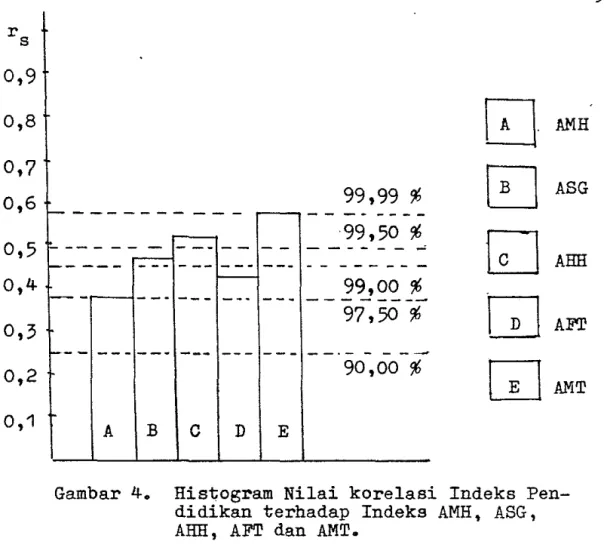

4. Histogram Nilai Korelasi Indeks Pendi-dikan terhadap Indeks AMH, ASG,

AHH, AFT dan AMT ••••••••.••••.•.• 36

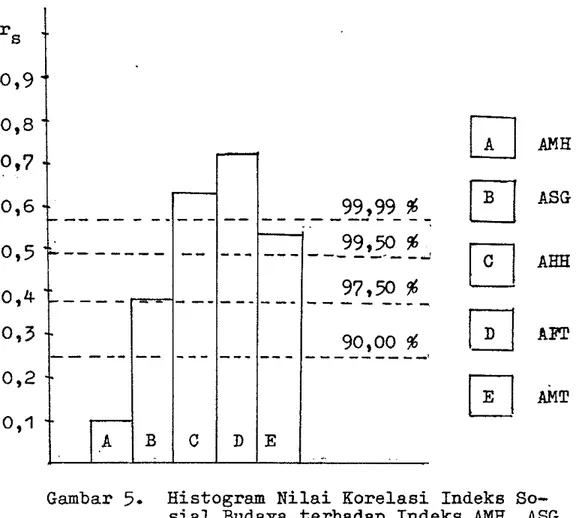

5.

Histogram Nilai Korelasi Indeks Sosial Budaya terhadap Indeks AMH, ASG,AHH, Apr dan .Af\1T • • • • • • • • • • • • • • • • • 38

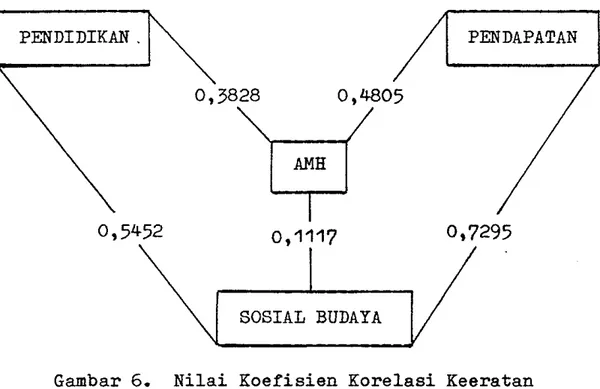

6. Nilai Koefisien Korelasi Keeratan Hu-bungan antara Pendapatan,

Pendi-dikan, AMH dan Sosial Budaya ••••• 40

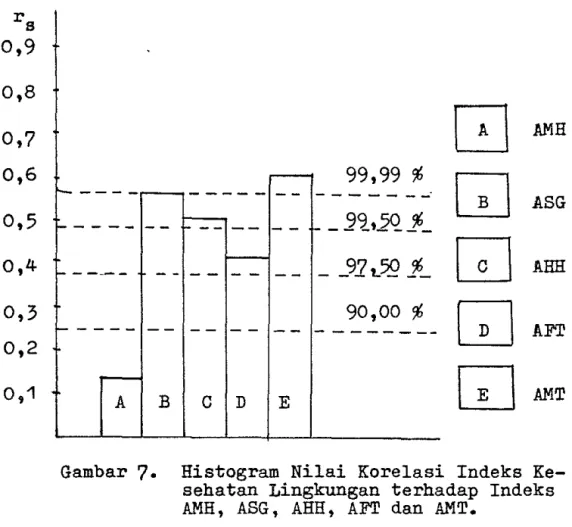

7.

Histogram Nilai Korelasi Indeks Kese-hatan Lingkungan terhadap IndeksAMH, ASG, AHH, AFT dan AMT ••••••• 42 8. Nilai Koefisien Korelasi Keeratan

Hu-bungan antara Pendapatan, Pendi-dikan, AMH, So sial Budaya dan

Kese-hatan Lingkungan •••.••.•••••.••.• 43

9.

Histogram Nilai Korelasi Indeks Tingkat Konsumsi terhadap Indeks AMH, ASG,AHH, AFT dan AMT ••••••••••••••••• 46

10. Histogram Nilai Korelasi Tingkat Konsum-si Tahun 1984 terhadap Tingkat KEP

Tahun 1986 ••••••.•••••••••••••••• 48

11. Histogram Nilai Korelasi Indeks Hasil Pembangunan terhadap Indeks AMH,

ASG, AliH, AFT dan AMT ••••••••••••

51

12. Histogram Nilai Korelasi Indeks IKH ter-hadap Indeks Variabel Hasil

Latar Belakang

Pada umumnya masalah kependudukan dikaitkan dengan aspek kuantitas (jumlah) manusianya saja. Sehingga program kependudukan banyak diarahkan untuk upaya penu-runan laju pertumbuhan penduduk, seperti penupenu-runan rer-tilitas melalui program Keluarga Berencana, penurunan angka kematian dan lain-lain. Sedangkan aspek kualitas manusia belum banyak diketahui di Indonesia. Kepusta-kaan ilmiah yang langsung membahas masalah ini masih ja-rang baik di dalam maupun di luar negeri. Sejauh ini masalah kualitas baru dibahas secara umum dan normatir saja, walaupun Perserikatan Bangsa- -Bangsa (PBB) dalam publikasinya yang terakhir selalu menggunakan istilah

"population quality", namun belum ada penjabaran dalam bentuk operasional secara luas dan jelas (KLH, 1986).

Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan penye-barannya yang tidak merata, merupakan salah satu raktor penyebab pentingnya kualitas hidup penduduk. Sebab, un-tuk mendayagunakan sumberdaya manusia dalam pembangunan, penduduk perlu memiliki produktivitas dan kualitas yang memadai (KLH, 1986). Pandangan yang selama ini hanya menganggap modal dan teknologi sebagai mesin penggerak pembangunan mulai melemah, terutama di negara yang ba-nyak tenaga kerja, keberhasilan pembangunan adalah

2

sangat tergantung pada kualitas tenaga kerjanya (Hidayat, 1982). Kualitas manusia semakin penting di saat pereko-nomian kurang menguntungkan, karena pertambahan

investa-si barang dan modal sulit dilaksanakan. Orang mulai beralih pada masukan lain yang berupa tenaga manusia,

sehingga dirasakan perlu mengkaji sumberdaya manusia yang dimiliki (Tjiptoheriyanto, 1983). Ahli ekonomi terkenal Theodore Schultz dalam Soekirman (1987) juga mengatakan bahwa faktor penentu untuk meningkatkan pro-duksi petani miskin, terutama terletak pada perbaikan kualitas petaninya yang merupakan "human capital".

Sumberdaya manusia memegang peranan strategis dalam pembangunan seperti terbukti dalam perkembangan negara Swiss, Israel, Jepang dan Singapura. Negara-negara ini tidak banyak memiliki sumberdaya alam untuk dijadikan modal dasar pembangunan, sehingga banyak keperluan seha-ri-hari harus diimpor dari luar negeri. Namunkemajuan

ekonomi negara-negara ini pesat sekali, terutama dimung-kinkan oleh kualitas sumberdaya manusianya yang tinggi

(KLH, 1988).

Indonesia memiliki sumberdaya manusia dan alam yang potensial. Persoalannya sekarang, bagaimana meningkat-kan sumberdaya alam secara efisien dan efektif untuk me-ningkatkan kesejahteraan (KLH, 1988). Masalah kualitas

gak berdiri di tengah-tengah bangsa lain dan tumt me-nentukan peri kehidupan dunia (Gani, 1984).

Walaupun dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 sudah disinggung masalah kualitas manusia, namun belum banyak dibahas atau ditelaah secara luas. Padahal sangat banyak yang perlu dipikirkan, diteliti dan dilakukan dalam bidang ini, untuk mempersiapkan ma-syarakat dan manusia Indonesia agar siap tinggal landas

(Kleden, 1984). Seperti yang diungkapkan Mohamad (1988) bahwa indikator kualitas manusia harus ada, karena de-ngan indikator terse but dapat diketahui sejauhmana manu-sia yang dicita-citakan GBHN tercapai atau berapa jauh lagi yang hams dikejar. Tetapi yang menjadi kesulitan adalah bagaimana hams menentukan indikator dan bagaima-na pula cara mengukurnya? Hal ini tentu bukan hal yang mudah, karena besarnya kenisbian setiap tolok ukur indi-kator yang akan ditentukan.

Publikasi kantor Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), menyatakan bahwa saat ini teori tentang kualitas manusia dirasakan masih kurang dan menumt Kleden (1984) masih banyak juga yang perlu dipikirkan dan diteliti tentang hal tersebut. Dalam GBHN juga disinggung ten-tang kualitas manusia, tetapi rumusan tenten-tang kualitas manusia itu sendiri masih mendapat kritikan. Berdasarkan

permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik un-tuk mengadakan penelitian tentang kualitas manusia, khu-susnya untuk melihat bentuk rumusan indikator kualitas hidup penduduk Indonesia.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah menelaah kembali cara perumusan indikator kualitas hidup penduduk Indonesia. Sedangkan tujuan khusus, melihat kaitan aspek hasil pem-bangunan terhadap kualitas hidup penduduk di wilayah yang bersangkutan. Aspek hasil pembangunan, antara lain meliputi variabel pendapatan, pendidikan, sosial budaya, kesehatan lingkungan dan konsumsi kalori, protein terha-dap kualitas hidup penduduk yang diukur dari: Angka

Me-lek Huru! (AMH), Angka Status Gizi-baik (ASG), Angka Ha-rapan Hidup (ARR), Angka Fertilitas (AFT) dan Angka Mor-talitas (AMT).

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk membantu pemecahan ma-salah bagi para pengambil kebijakan, khususnya di bidang kependudukan untuk melihat sudah sampai dimana kualitas penduduk Indonesia dengan tolok ukur indikator yang le-bih memadai.

Fakto~-Faktor Pembentuk Kualitas Hidup

Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rak-yat. Disamping itu pembangunan nasional juga diharapkan dapat meletakkan dasar yang kokoh untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa secara berkesinambungan dari

gene-rasi ke genegene-rasi (BPS, 1988a). Jumlah penduduk yang

be-sar merupakan modal pembangunan. Pembangunan akan ber-hasil bila melihat penduduk tidak saja sebagai modal,

tetapi juga sebagai komponen pembangunan. Disisi lain

manusia adalah konsumen pembangunan, karena pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh karena itu agar jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan (KLH, 1988). Bila penduduk dilihat sebagai obyek dan kriteria kualitas seperti yang diinginkan GBHN sebagai hasil yang dicapai setelah obyek tadi "diolah", maka perlu dipikirkan suatu masukan yang dibutuhkan untuk "mengolah" penduduk agar menjadi ber-kualitas.(Mohamad, 1988). Kualitas fisik dan non fisik serta keluarannya memerlukan suatu masukan yang mencu-kupi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Diantaranya masukan gizi, pendidikan dan lingkungan yang meliputi fisik, sosial, biologis. Gizi adalah masukan terpenting disamping masukan lainnya (Gani, 1984).

6

Bahan makanan yang cukup tersedia dalam jumlah dan mutu, perbaikan rumah, peningkatan pelayanan kesehatan dan tingkat pendidikan, merupakan faktor yang banyak mempengaruhi usia harapan hidup (Winarno, 1988). Gizi yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental (Gani, 1984). Perkembangan mental, terutama se-masa kanak-Kanak sangat dipengaruhi oleh konsumsi zat gizi, sebab kurang gizi akan mengakibatkan kemampuan in-telektualnya terhambat. Bahkan kalau kurang gizi ini sampai mengganggu pertumbuhan otak, terjadilah kelainan yang menetap, yaitu kemampuan bereaksi at au memberi res-pon yang kurang cepat terhadap stimulus atau informasi dari luar dan pertumbuhan fisik menjadi terhambat. Ku-rang gizi juga mempunyai andil terhadap angka kematian yang tinggi di kalangan penduduk dewasa, karena daya ta-han tubuh rendah sehingga bila terserang penyakit bera-kibat fatal, disamping itu produktivitas juga menurun dengan kondisi tubuh yang kurang gizi (Gani, 1985).

Masalah gangguan pertumbuhan sering merupakan aki_ bat dari masalah kesehatan dan gizi yang ada. Sekalipun faktor keturunan berpengaruh terhadap ukuran tubuh, na-mun tidak tercapainya tingkat pertumbuhan yang optimal

setelah menjadi dewasa lebih sering diakibatkan oleh keadaan gizi dan kesehatan yang buruk pada masa

kanak-kanak atau pada masa pertumbuhan (Kar,yadi, Abunain

dan Muhilal,"1988). Kurang Energi Protein (KEF) berat

pada usia dini, akan mengakibatkan kualitas manusia yang lemah, kemampuan belajar serta kemampuan koqnitif dan "Intellegence Quotient" yang rendah (Kar,yadi, 1985).

Masukan bagi kualitas fisik menentukan bobot fisik, dan keduanya mempengaruhi pula ketahan fisiko Kualitas fisik selanjutnya menentukan pula kualitas non fisik yang meliputi akal, rasa maupun budi. Contoh yang pa-ling jelas adalah hubungan gizi (masukan bagi kualitss fisik) terhadap kecerdasan (kualitas non fisik). Anak yang kurang gizi akan mengalami gangguan menghadapi

per-kembangan ilmu dan teknologi serta tantangan lingkungan,

karena kemampuan intelektualnya terbatas. Apabila tan-tangan dan rangsangan lingkungan tidak terkendalikan oleh rasa dan emosi dan tidak dapat dicarikan jalan ke-luarnya oleh akal yang terbatas, maka dikhawatirkan per-soalan tersebut dipecahkan melalui jalan pintas, misal-nya dengan perbuatan yang sifatmisal-nya negatif. Hal ini me-nunjukkan bahwa kualitas manusia dapat dilihat dari

ke-luarannya ("output"). Jadi, kualitas fisik dan non

fi-sik yang cukup baik akan menghasilkan perilaku hidup yang mandiri, produktif dan berkesetiakawanan sosial

8

Bayi yang sehat adalah modal dasar yang kuat untuk menjadikan ma-nusia yang berkuali tas (Anonymous, 1986). Oleh karena itu, anak hari ini adalah cermin masa depan

bangsa. Keberhasilan dalam mendidik dan membina anak

secara baik akan melahirkan bangsa yang baik dan sejah~,

tera di kemudian hari. Untuk mewujudkan cita-cita

ter-sebut banyak cara yang harus dilakukan. salah satu dian-taranya adalah menangani masalah gizi. Gizi adalah sa-ngat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan manu-sia, terutama pada anak-anak khususnya anak balita. Keadaan kurang gizi pada seorang anak, selain akan

mengakibatkan tingkat kecerdasan menurun, juga menyebab-kan pertumbuhan badan lambat, dayakerja (kreativitas) menurun dan perkembangan mental terganggu. Gizi kurang

juga merupakan penyebab utama kematian anak (BPS, 1986b ). Indikator Kualitas Hidup

Berbeda dengan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelumnya, dalam GBHN tahun 1988 agak jelas mem-beri rincian kualitas manusia Indonesia yang dikehendaki, agar dapat menjadi modal d8sar pembangunan nasional.

Kriteria manusia yang dikehendaki oleh GBHN 1988 adalah: berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, memi-liki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, krea-tif, inovakrea-tif, berdisiplin serta berorientasi ke masa de-pan untuk menciptakan kehidude-pan yang lebih baik. Dengan

bahan baku dan pengolahan yang baik, diharapkan dapat dicapai hasil-yang baik pula. Indikator kualitas hidup yang baik dan sesuai dengan cita-cita GBHN tidak mudah dirumuskan, karena yang dihadapi adalah manusia yang hi-dup, tumbuh dan mempunyai otak untuk ber£ikir serta mem-punyai kemampuan memproses "input" dengan cara dan hasil yang berbeda-beda (Mohamad, 1988).

Salah satu aspek yang cukup penting dalam membica-rakan kualitas manusia adalah masalah indikator kualitas hidup manusia itu sendiri. Dengan indikator kita dapat menilai masalah yang ada sekarang, sehubungan dengan kualitas hidup manusia itu. Dengan indikator pula dapat dirumuskan kriteria manusia berkualitas yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga berbagai macam upaya dapat dilakukan untuk mencapainya (Gani, 1984).

Indikator kualitas £isik penduduk merupakan alat bantu untuk~engetahui tingkat perkembangan kualitas

£i-sik penduduk tersebut. Indikator yaitu suatu alat yang dapat dipakai sebagai petunjuk suatu keadaan tertentu atau yang dapat mencerminkan keadaan tertentu tersebut. Indikator dapat juga berarti sebagai variabel yang dapat menolong untuk mengukur suatu perubahan (KLH, 1986). Menurut Gani (1984) de£inisi indikator secara konsepsio-nal yakni, abstraksi atau persepsi manusia tentang

10

sesuatu hal yang dikaitkan dengan indikator tersebut. Atau dapat juga diartikan secara operasional, yaitu yang member! penjelasan bagaimana indikator tersebut diukur.

Titik tolak sistematika konsepsional kualitas manu-sia adalah dengan asumsi bahwa kualitas manumanu-sia dapat dilihat dari keadaannya yang bersifat fisik dan non fi-sik serta "output" dari kedua kualitas tersebut. Kuali-tas fisik seorang~anusia dapat dilihat dari ukuran atau bobot badan (misalnya tinggi badan dan berat badan), te-naga serta dayatahan dari serangan penyakit. Kualitas non fisik dapat dilihat dari kreativitas, produktivitas, disiplin serta kemandirian (Gani, 1984).

Teori Perumusan Bentuk Indikator Kualitas Hidup Untuk mengukur kemajuan atau perkembangan suatu wi-layah sebagai dampak hasil pembangunan, dapat digunakan berbagai indikator. Selama 40 tahun terakhir ini, indi-kator yang paling sering digunakan oleh para ekonom dan

perencana pembangunan adalah GNP ("Gross National Pro-duct"), yang ternyata tidak mewakili kenyataan sebenar-nya. Hal ini terbukti dari banyak kasus, dimana tingkat GNP per kapita tinggi, ternyata tingkat kemiskinan juga

,

tinggi di negara yang bersangkutan (Wiradi, 1988). Morris dan Alpin dalam.bukunya pada tahun 1982, mengajukan suatu bentuk "Physical Quality of Life Index"

memberi gambaran sesuatu yang sudah dicapai dalam pemba-ngunan dan pemerataan pembapemba-ngunan. Ada tiga unsur yang tercakup dalam indeks ukuran tersebut yakni: angka ke-matian bayi, angka harapan hidup dan angka melek hurut. Mengingat angka melek hurut bukanlah ukuran "tisik hidup" maka di Indonesia PQLI diterjemahkan menjadi Indeks Mutu Eidup (IME) (Sayogyo, Pardoko, Soeharso, Tan, Rusli dan Mamas, 1983).

Indeks mutu hidup yang dibentuk oleh tiga unsur di atas, berada dalam ukuran skala 0 sampai 100. Dimana setiap unsur diberi bobot sama. Tiap unsur itu juga di-buat atas skala 0 - 100, dimana titik nol (0) adalah

tingkat "terburuk" dan titik 100 adalah tingkat "terbaik". Sedangkan cara memberi indeks adalah sebagai berikut:

misalnya angka kematian bayi terburuk adalah sebanyak 229 orang dan terbaik adalah sebesar 7 orang per 1000 kelahiran hidup, maka indeks kematian bayi adalah seba-gai berikut: 229 AKB, dimana nilai 2,22 adalah

ha-2,22

sil perhitungan (229 7)/100 dan AKB merupakan angka kematian bayi pada saat tahun perhitungan. Untuk angka harapan hidup (ARR) adalah sebagai berikut, misalnya AHH terendah dalam populasi masyarakat yang bersangkutan adalah 38 tahun dan tertinggi 77 tahun, maka indeks ha-rapan hidup adalah AHH 38 , dim ana angka 0,39 adalah

0,39

38)/100. Sedangkan indeks melek hurut hasil bagi (77

12

adalah angka persentase penduduk usia 15 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis huru~ latin (Sayogyo.

1985). Namun indikator inipun tidak luput dari kritikan

antara lain, karena tingkat melek huru~ yang merupakan

sepertiga dari indeks mutu hidup bukanlah hasil akhir dari proses pembangunan (Wiradi, 1988).

Sementara kritikan tentang keberadaan unaur melek

hu~ sebagai ukuran IMH diperdebatkan, pada tahun 1985

Sayogyo menganjurkan satu masukan unsur baru yaitu unsur

~ertilitaa (kelahiran), sehingga IMH semula diterjemah-kan menjadi "Indeks Mutu Hidup-Plus". Bersamaan dengan lahirnya IMH-plus, KLH dalam publikasinya tahun 1986 me-nganjurkan cara pengukuran kualitas manusia sebagai be-rikut, yakni kombinasi tinggi badan, berat badan, kese-garan jasmanani, jumlah konsumsi makanan dan pola kon-sumsi makanan dalam 48 jam terakhir.

Proaterman dan Riedinger dalam Wiradi (1988) mengu-kur kemajuan atau perkembangan hasil pembangunan dengan

indikator BL'MI' ("Birth and Death Moderation Index") I

yai-tu suayai-tu indikator yang menyerupai IMH yang sudah ada

sebelumnya. Indikator ini terdiri atas unsur angka

ke-matian bayi, angka harapan hidup dan angka kelahiran per 1000 penduduk. Sedangkan KLH (1988) mengusulkan

indika-tor kualitas ~isik hidup, dengan menggunakan lima un sur

(2) indeks masa tubuh, (3) kadar haemoglobin (Bb) darah,

(4) test kesegaran jasmani dan

(5)

konsumsi kalori danprotein (zat gizi). Tetapi diakuinya, bahwa empat dari lima unsur tersebut sulit sekali untuk dilakukan di

In-donesia pada saat ini, karena berkaiatan erat dengan ke~

tersediaan dana, perala tan dan tenaga ahli. Oleh karena itu, unsur yang lebih memungkinkan untuk dipakai adalah unsur "tinggi/berat badan".

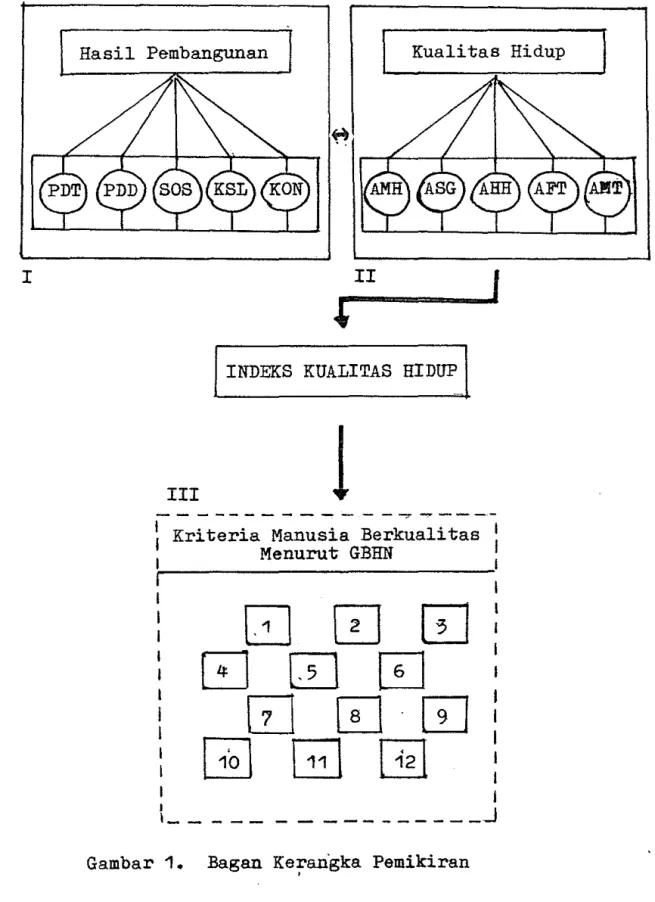

KERANGKA DASAR PENELITIAN Kerangka Pemikiran

Hasil pembangunan mempunyai hubungan yang timbal

balik dengan kualitas hidup penduduk. Artinya, dengan

hasil pembangunan yang tinggi maka akan tercipta pendu-duryang berkualitas tinggi pula dan sebaliknya, dengan penduduk yang berkualitas tinggi maka akan dicapai hasil pembangunan yang tinggi pula.

Hasil pembangunan sangat luas dan beragam, oleh

ka-rena itu untuk menyederhanakan permasalahan, dari 28

un-sur hasil pembangunan (Lampiran

7)

digolongkan menjadilima variabel hasil pembangunan yakni: pendapatan, pen-didikan, sosial budaya, kesehatan lingkungan dan konsum-si.

Pengukuran kualitas hidup penduduk yang digunakan selama ini, terdiri dari unsur Angka Melek Huruf (AMH). Angka Harapan Hidup (ARR), Angka Fertilitas (AFT) dan Angka Mortalitas (AMT) dengan berbagai macam variasi

kombinasi. Bila empat unsur tersebut dilihat dari segi

ilmu gizi, akan terasa ada aspek yang kurang diperhati-kan. Apabila AFT, AMT dapat ditekan dan AHH dapat di-naikan tetapi keadaan gizi penduduk buruk, maka indika-tor atau pengukuran tersebutakanokurang mencerminkan

kriteria manusia berkualitas yang diinginkan GBHN. Oleh

I

Hasil Pembangunan Kualitas Hidup

I I

,

I

INDEKS KUALITAS HIDUPI

III

1

-

-

-

--

-

-

-

- - -

--

~ -.,..-

- .-: Kriteria Manusia Berkualitas

I Menurut GBHN I I I I I I I _________ __ -I I 1 _ _ _ _ _

16

penelitian ini dimasukan unsur Angka Status Gizi-baik (ASG). Apakah ASG beralasan untuk diterima sebagai in-dikator dan apakah empat unsur yang sudah ada masih te-pat digunakan, maka lima unsur tersebut dikontrol dengan melihat sejauh mana keeratan korelasinya terhadap hasil pembangunan. Bila unsur-unsur tersebut di atas dapat

dan masih dapat diterima sebagai indikator, maka untuk unsur yang korelasinya terhadap hasil pembangunan lebih tinggi, akan memberikan persentase sumbangan terhadap Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang tinggi pula. Dengan demikian, rumusan IKH tersebut diharapkan menjadi indi-kator kualitas hidup penduduk yang lebih mencerminkan 12 kriteria manusia berkualitas yang dicita-citakan GBHN

(Garis-Garis Besar Haluan Negara).

Keterangan bagan kerangka pemikiran (Gambar 1): I. Variabel Hasil Pembangunan

II.

PDT. Pendapatan PDD. Pendidikan SOS. So sial Budaya

KSL. Kesehatan Lingkungan KON. Konsumsi kalori, protein

Unsur Indikator Kualitas Hidup AMH. Angka Melek Huruf

ASG. Angka Status Gizi-baik

A~. Angka Harapan Hidup

A~. Angka Fertilitas

AMT. Angka Mortalitas

III. Kriteria Manusia Berkualitas menurut GBHN

1. Tangguh 7. Berbudi luhur

2. Cerdas 8. Berdisiplin

,3. Terampil

9.

Berorientasi ke masa depan4. Mandiri 10. Bekerja keras

5.

Inovatif 11. Produktif6. Kreatif 12. Memiliki rasa

berkesetiaka-wanan.

--- Variabel yang tidak dianalisis Variabel yang dianalisis

Hipotesis

(1) pendapatan semakin tinggi maka kualitas hidup semakin tinggi atau sebaliknya.

(2) Pendidikan semakin tinggi maka kualitas hidup semakin tinggi atau sebaliknya.

(,3) 80sial budaya semakin tinggi maka kualitas hi-dup semakin tinggi atau sebaliknya.

(4) Kesehatan lingkungan semakin tinggi maka kua~

litas hidup semakin tinggi atau sebaliknya.

(5) Tingkat konsumsi semakin tinggi maka kualitas

hidup semakin tinggi atau sebaliknya.

(6) Hasil pembangunan yang semakin tinggi maka kualitas hidup penduduk semakin tinggi atau

18

Batasan Istilah

Indikator ad~lah suatu alat yang dapat dipakai sebagai petunjuk yang dapat mencerminkan suatu keadaan ter-tentu.

Hasil Pembangunan adalah indeks rata-rata hasil pemba-ngunan yang meliputi variabel: pendapatan, kese-hatan lingkungan, so sial budaya, pendidikan, ting-kat konsumsi kalori dan protein (Lampiran

9).

Pendapatan yang dimaksud adalah indeks rata-rata persen-tase Rumah Tangga CRT) yang memiliki radio kaset, pesawat televisi, RT dengan pengeluaran per bulan lebih dari kebutuhan ~isik minimum.

Kesehatan Lingkungan yang dimaksud adalah indeks rata-rata persentase RT dengan keadaan sebagai berikut: air parit mengalir lancar, air parit tergenang, ja-rak sumur/pompa ke penampungan kotoran kurang dari lima meter, jarak sumur/pompa ke penampungan kotoran lebih dari 15 meter, tempat membuang sampah ke kali, tempat membuang sampah ke bak sampah, luas lantai rumah terluas adalah tanah, luas lantai rumah ter-luas adalah ubin teraso, ter-luas lantai rumah kurang dari 40 meter persegi, air untuk mandi adalah air ledeng, air untuk mandi adalah air sungai, tempat mandi adalah kamar mandi sendiri, tempat buang air basar adalah kakus sendiri yang dilengkapi dengan

tangki septik, tempat buang air besar adalah kakus bersama; air untuk minum adalah air sungai, air un-tuk minum adalah air ledeng.

Sosial Budaya yang dimaksud adalah indeks rata-rata per-sentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mende-ngarkan siaran radio, menonton siaran televisi, membaca koran/surat kabar dan RT yang sumber pene-rangannya adalah listrik.

Pendidikan yang dimaksud adalah indeks rata-rata persen-tase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak seko-lah, tidak tamat Sekolah Dasar (SD), penduduk ber-pendidikan diatas Sekolah Menengah Tingkat Atas. Konsumsi yang dimaksud adalah indeks rata-rata tingkat

konsumsi kalori dan protein. Berdasar angka kecu-kupan yang dianjurkan untuk setiap provinsi dari Widyakar,ya Pangan dan Gizi (1988).

Kualitas Hidup Fenduduk yang dimaksud diukur dari kea-daan Angka Melek Huruf (AMH), Angka status Gizi-baik (ASG), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Ferti-litas (AFT), Angka MortaFerti-litas (AMT).

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia sepuluh tahun ke atas yang dapat membaca dan menulia huruf latin.

20

Angka status Gizi-baik (ASG) adalah besar persentase anak berumur dibawah lima tahun (balita) yang ~er

status gizi baik di wilayah yang bersangkutan.

St~tus gizi diukur berdasarkan berat badan per umur yang kemudian dikelompokan menjadi empat kriteria

status gizi, yaitu:~80 persen dari standard.Harvard (gizi baik), 70 - 79,99 persen dari standard Harvard (gizi sedang), 60 - 69,99 persen dari standard

Harvard (gizi kurang) dan kurang dari 60 persen da-ri standard Harvard (gizi buruk).

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan angka harapan hidup orang setelah lahir.

Angka Fertilitas (AFT) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduk-sinya.

Angka Mortalitas (AMT) adalah banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dimulai bulan September sampai dengan

bulan Oktober 1988. Wilayah yang dianalisis dalam

pene-litian meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. yakni sebanyak 27 provinsi.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang diolah meliputi lima variabel yang terdi-ri daterdi-ri 28 unsur hasil pembangunan. seperti yang

terli-hat pada Lampiran

7

dan data Angka Melek Huru£ (AMH),Angka Status Gizi-baik (ASG). Angka Harapan Hidup (ARR). Angka Fertilitas (AFT) dan Angka Mortalitas (AMT)

(Lam-piran 10).

Pada penelitian ini data sekunder yang dipakai berasal dari buku kumpulan data: Statistik Sosial Buda-ya 198~. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 1987, Pro-£il Statistik Ibu dan Anak di Indonesia 1985, Indikavor

Kesejahteraan Rakyat 198~. Indikator Kesejahteraan

Rak-yat 1987. Perkiraan Angka Kelahiran dan Kematian 1985. Statistik Indonesia 1987. Kebutuhan Fisik Minimum 1979-1987. status Gizi Anak Balita 1985/1986 •. Statistik Ling-kungan Hidup dan Perumahannya 1986. dari Biro Pusat Sta-tistik (BPS) Indonesia.

22 Pada dasarnya data yang diolah tersebut di atas adalah keadaan tahun 1985. Mengingat ketersediaan data yang terbatas untuk data-data tertentu digunakan pende-katan sebagai berikut: jumlah penduduk yang mendengar-kan radio, penduduk yang membaca koran/surat kabar, pen-duduk yang mengikuti acara siaran televisi adalah data tahun 1984. Jumlah RT (Rumah Tangga) dengan keadaan air parit tergenang, keadaan air parit mengalir lancar ada-lah data tahun 1986. Konsumsi kalori dan protein adaada-lah data tahun 1984. ASG adalah data tahun 1985/1986 dan AHH, AFT, AMT adalah data tahun 1980 - 1985.

Analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Spearman. Korelasi Spearman dihitung dengan cara membe-ri ranking (pemembe-ringkat). Pada dasarnya perkembangan pe-ringkat data dari tahun ke tahun setiap provinsi tidak banyak berubah. Dengan demikian bias akibat pengambilan data lebih awal (1984) dan lebih akhir (1986) dapat dia-baikan.

Khusus untuk data tentang persentase RT dengan pe-ngeluaran per bulan lebih dari kebutuhan £isik minimum, ditentukan dengan cara melihat rata-rata besar anggota keluarga per wilayah. Sehingga besar kebutuhan fisik minimum setiap keluarga di wilayah tersebut dapat diten-tukan, kecuali untuk provinsi Maluku karen a rata-rata anggota keluarga di wilayah tersebut adalah enam orang,

sedangkan buku kumpulan data "Kebutuhan Fisik Minimum" hanya terbatas untuk besar keluarga maksimal lima orang, maka keadaan ini didekati dengan jumlah anggota keluarga lima orang.

Data konsumsi yang dianalisis adalah data konsumsi dari BPS yang di "mark up" oleh Widyakarya Nasional Pa-ngan dan Gizi tahun 1988. Dan besar kecukupan konsumsi yang dianjurkan untuk setiap wilayah, juga berdasarkan angka kecukupan yang dianjurkan Widyakarya Nasional Pa-ngan dan Gizi tahun 1988.

Pada dasarnya data yang disajikan BPS dalam satuan jumlah, sedangkan jumlah penduduk dan rumah tangga se-tiap provinsi berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk me~

nyeragamkan satuan hasil pembangunan dihitung dalam sa-tuan persen, dengan cara membandingkan terhadap jumlah total penduduk bagi variabel/unsur yang bersangkutan un-tuk persentase penduduk dan jumlah total RT unun-tuk per~

sentase RT pada setiap provinsi yang bersangkutan.

Data Angka Mortalitas (AMT) yang tersedia dibedakan antara laki-laki dan wanita, oleh karena itu untuk meli-hat rata-rata AMT setiap provinsi tanpa membedakan usia dihitung dengan cara:

AMTrata-rata =

1,05 AMTpria + AMTwanita 2,05

Hal ini dengan asumsi bahwa tingkat AMT pria dibanding AMT wanita adalah 105 : 100.

24

Analisis Data

Untuk me'lihat ada tidaJmya hubungan antara aspek variabel hasil pembangunan yang meliputi pendapatan, pendidikan, so sial budaya, kesehatan lingkungan dan tingkat konsumsi terhadap unsur AMH, ASG, AHH, AFT dan AMT digunakan Uji Korelasi Spearman (Gibbons, 1975) de-ngan rumus sebagai berikut:

= 1

n (n

2 -

1)Dimana:

rs c koei'isien korelasi Spearman

Di

=

Ui ViUi = pangkat nilai-nilai x

Vi

=

pangkat nilai-nilai yn

=

jumlah pasangan pengamatan x dan y adalah pasangan pengamatanUntuk mengetahui bahwa dua variabel yang diteliti (pa-sangan pengamatan yang diteliti) dengan nilai jenjang independen, tidak ada hubungan antara jenjang variabel yang satu dengan jenjang variabel yang lain digunakan hipotesa:

.

.

t

o

o

Kriteria pengambilan keputusan:

HO di terima bila r s

~

rs (ol)Indeks dicari dengan cara memberi skala 0 - 100, terhadap variabel yang bersangkutan dengan rumus:

Nilai (tertinggi - X)

Nilai (tertinggi - terendah)/100

untuk variabel yang menunjukkan bahwa nilai yang semakin tinggi merupakan cermin hasil pembangunan yang semakin buruk, misalnya persentase rumah tangga dengan sumber air minum adalah air sungai.

Nilai (X terendah)

Nilai (tertinggi - terendah)/100

untuk variabel yang menunjukkan bahwa nilai yang semakin tinggi merupakan cermin hasil pembanguna"n yang semakin baik, misalnya persentase rumah tangga dengan sumber air minum adalah air ledeng. X adalah variabel yang diteli-ti.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Penduduk Indonesia Tahun 1985

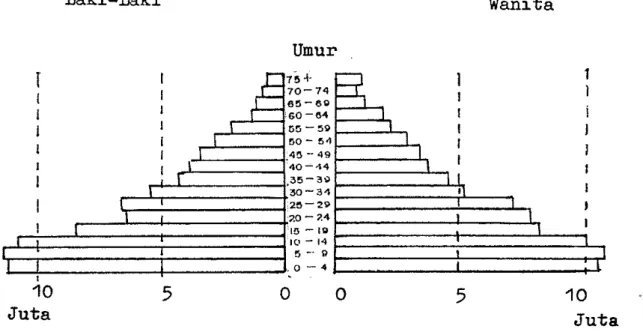

Indonesia terbagi atas 27 provinsi yang tersebar

dalam wilayah seluas 1 919 443 km2• Tiga provinsi yang

luas wilayahnya terbesar berturut-turut adalah Irian Ja-ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan tiga

provin-si yang luas wilayahnya terkecil berturut-turut adalah Jakarta, Yogyakarta, Bali (Tabel 1) sedangkan luas wila-yah di 27 provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

No

1. 2. 3.

Tabel 1. Tiga Provinsi dengan Luas Wilayah Terbesar dan Terkecil

Luas Terbesar Luas Terkecil

Irja (421 981 km2) Jakarta (590 km2 )

Kaltim (202 440 km2 ) Yogyakarta (3 169 km2)

Kalteng (152 600 km2 ) Bali (5 561 km2)

Wilayah Indonesia tersebut didiami oleh jumlah pen-duduk 164 049 988 jiwa, 49,77 persen di antaranya laki-laki dan 50,23 persen wanita. Penyebaran jumlah pendu-duk terbanyak di tiga provinsi berturut-turut adalah Ja-wa Timur, JaJa-wa Barat, JaJa-wa Tengah sedangkan jumlah pen-dudlllt terkecil berturut-turut adalah Timor Timur, Kali-mantan Tengah, Sulawesi Tenggara (Tabel 2) dan jumlah penduduk antar provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel2. Tiga' Provinsi dengan·Jumlah Penduduk Terbanyak dan Terkecil

No Jumlah Penduduk Terbanyak Jumlah Penduduk Terkecil

1. Jatim (31 261 591 jiwa) Timtim (630 676 jiwa)

2. Jabar (30 830 365 jiwa) Kalteng (1 117 881 jiwa)

3. Jateng (26 945 028 jiwa) Sultra (1 119 726 jiwa)

Berdasarkan perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk di atas, maka diketahui kepadatan penduduk In-donesia sebesar 85 jiwa' per kilometer persegi. Tiga provinsi terpadat berturut-turut adalah Jakarta, Yogya-karta, Jawa Tengah sedangkan kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat (Tabel 3) sedangkan kepadatan penduduk antar provinsi di Indonesia dapat di-lihat pada Lampiran 3.

Terpusatnya kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta disebabkan karena Pulau Jawa umumnya dan Jakarta khususnya merupakan wilayah yang mempunyai berbagai sarana kehidupan dan terbukanya

la-pangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan de~

ngan pulau/provinsi lainnya, seperti yang diungkapkan BPS (1988b ) sehingga arus migrasi penduduk dari pulau

lain (luar Pulau Jawa umumnya) semakin besar sedangkan lUas wilayah Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Tengah atau Pulau Jawa umumnya termasuk kecil.

No

1.

2.

3.

Tabel 3. Tiga Provinsi dengan Kepadatan Pendu-duk Tertinggi dan Terendah

Kepadatan Penduduk Tertinggi Jakarta (13 365 jiwa/km2) Yogyakarta (925 jiwa/km2) Jateng (788 jiwa/km2) Kepadatan Penduduk Terendah Irja (3 jiwa/km2) Kalteng da~ Kaltim

(7 jiwa/km ) 2

Kalbar (19 jiwa/km ),

28

Tingginya jumlah penduduk atau tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa umumnya juga dicerminkan oleh

jumlah rumah tangga (RT). Adapun rincian tiga provinsi dengan jumlah rumah tangga terbanyak berturut-turut ada-lah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sedangkan jumada-lah rumah tangga terkecil berturut-turut adalah Timor Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah (Tabel 4) dan jumlah rumah tangga di Indonesia adalah 35 889 411 buah. Jum-lah rumah tangga antar provinsi di Indonesia dapat dili-hat pada Lampiran 4.

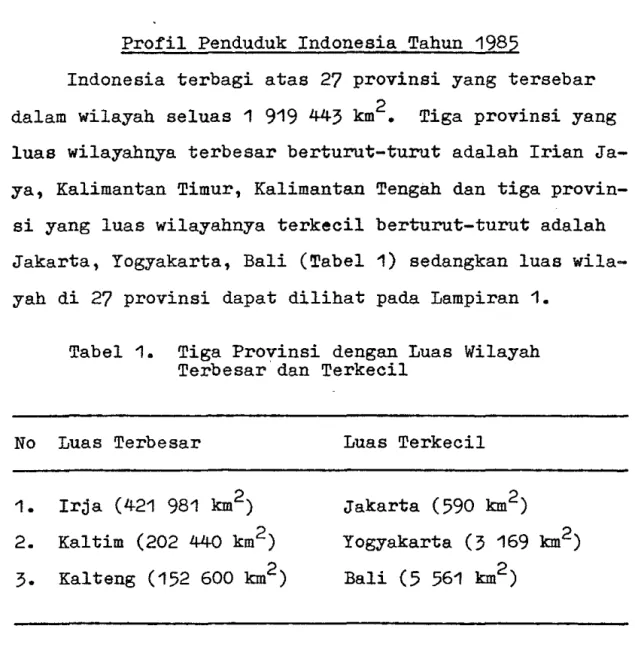

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin, ka-rakteristik bentuk piramida penduduk Indonesia (Gambar 2) termasuk tipe piramida penduduk yang menunjukkan bahwa

Tabel 4. Tiga Provinsi dengan Jumlah Rumah Tangga Terbanyak dan Terkecil

No Jumlah RT Terbanyak 1. Jabar (7 564 157 RT) 2. Jatim (7 344 726 RT) 3. Jateng

(5

391 283 RT) Jumlah RT Terkecil Timtim (119 780 RT) Sumsel (190 628 RT) Sulteng (216 422 RT)sebagian besar penduduk di wilayah yang bersangkutan be-rada dalam kelompok umur muda (umur relatif rendah)

(Lembaga Demografi, 1981). Sifat "expansive" piramida penduduk Indonesia, antara lain terlihat dari banyaknya

jumlah anak balita yaknisebanyak 21 550 364 jiwa atau sekitar 13,10 persen dari seluruh penduduk. Sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduk usia di bawah sepuluh

tahun, persentase penduduk usia muda mencapai 26,60 per-sen (43 666 972 jiwa) dari jumlah penduduk Indonesia.

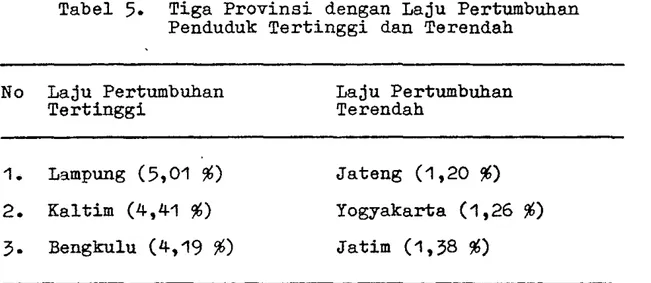

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 2,15 persen, . dengan rinoian tiga provinsi yang laju pertumbuhan

pen-duduknya tertinggi berturut-turut adalah Lampung, Kali-mantan Timur, Bengkulu. Sedangkan tiga provinsi yang

laju pertumbuhan penduduknya terendah berturut-turut adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Tabel 5). Laju pertumbuhan penduduk antar provinsi di Indonesia

Laki-Laki

Umur

T 1~+

8,

70-7Q I

e~-6g I-~..,

.... J::::=I'GO -M

G~ - 59E=:~

I].,

1

I~o - fl4 ,

\

~~~~~~~~~~~~~['30-34

2et- 29-20 - >.4 15 - Iii 1C,1 -14 5 -- 9 .0 - 4 I 1 105

o

o

5

Wanita 1 1 1030

Juta JutaGambar 2. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1985

Terpusatnya laju pertumbuhan penduduk yang rendah di Pulau Jawa (Jateng, Yogyakarta, Jatim khususnya), di-sebabkan karena Pulau Jawa telah mengalami tahap-tahap pertama dari transisi demogra~i mulai sejak abad ke-19 yang lalu, sedangkan Lampung, Bengkulu, Kalimantan Timur khususnya dan wilayah luar ~lau Jawa umumnya masa tran-sisi demogra~i baru mulai pada abad ke-20, bahkan bebe-rapa provinsi baru dimulai sesudah perang dunia kedua (Koentjaraningrat, 1976). Masa transisi demogra~i yaitu suatu mesa peralihan antara keseimbangan tingkat kema-. tian dan kelahiran yang alami terhadap tingkat keseim-bangan kematian dan kelahiran akibat kemajuan teknologi kesehatan.

Tabel

5.

Tiga Provinai dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Tertinggi dan TerendahNo Laju Pertumbuhan Tertinggi 1. Lsmpung (5,01

%)

2. Kaltim (4,41%)

3.

Bengkulu (4,19%)

Laju Pertumbuhan Terendah Jateng (1,20%)

Yogyakarta (1,26%)

Jatim (1,38%)

Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Lampung, Kalimantan Timur, Bengkulu, khususnya di Lampung antara lain disebabkan karena tingginya tingkat

~ertilitas (kelahiran) sebagai dampak program transmigra-si. Menurut Oey (1981) dalam Swasono dan Singarimbun

(1986) bahwa meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia secara keseluruhan disebabkan karena e~ek

program transmigrasi. Hal tersebut dibuktikan oleh ha-ail penelitiannya di Lampung, bahwa makin muda usia transmigran, makin tinggi ~ertilitasnya. Para trans-. migran yang bertransmigrasi sebelum usia 15 tahun

(yai-tu seluruh masa reproduksinya dilalui di daerah trans-migrasi) menunjukkan tingkat fertilitas yang lebih ting-gi dibandingkan dengan para transmigran yang pindah pada usia lebih tua (yaitu sebagian masa reproduksinya dila-lui di daerah asal). Sehingga pada akhir tulisannya Oey

32 mengungkapkan kekhawatirannya tentang perluasan program transmigrasi yang nampaknya membawa akibat pengulangan kembali dan perluasan masalah kependudukan dari Pulau Jawa ke daerah penerima transmigran.

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas + 14 tahun ke bawah)

terha-dap jumlah penduduk umur produktif ( 15 - 64 tahun) kali seratus, diketahui bahwa nisbah beban tanggungan pendu-duk Indonesia adalah 74,7. Adapun rincian tiga provinsi yang mempunyai nisbah beban tanggungan tertinggi bertu-rut-turut adalah Sulawesi Tenggara,Bengkulu, Sumatra Utara, sedangkan tiga provinsi dengan nisbah beban tang-gungan terendah berturut-turut adalah Jakarta, Yogyakar-ta dan Jawa Timur (Tabel 6). Besar nisbah beban Tang-gungan antar provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel 6. Tiga Provinsi dengan Nisbah Beban Tanggungan Tertinggi dan Terendah

No Nisbah Beban Tanggungan Tertinggi

1. Sultra (96,9) 2. Bengkulu (90,6) 3. Sumut (90,0)

Nisbah Beban Tanggungan Terendah

Jakarta (58,5) Yogyakarta (63,3) Jatim (64,7)

Tingginya nisbah beban tanggungan di Sulawesi Teng-gara, Bengkulu, Sumatra Utara atau provinsi di luar Pu-lau Jawa umumnya, disebabkan karena tiga provinsi terse-but dan luar Pulau Jawa mempunyai laju pertumbuhan pen-duduk yang tinggi (sebagaimana yang telah dibahas sebe-lumnya), sehingga menyebabkan struktur umur penduduk usia muda meningkat (angka pembilang dalam melihat nis-bah beban tanggungan) akibatnya nisnis-bah beban tanggungan meningkat dan sebaliknya yang terjadi di Jakarta, Yogya~

karta, Jawa Timur atau Pulau Jawa umumnya. Seperti yang diungkapkan S. Guhardja, Syarief, Hartoyo, puspitawati

(1989) bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebab-kan tingginya struktur umur penduduk muda, sehingga per-tumbuhan angkatan kerja dan beban ketergantungan semakin meningkat.

Hubungan Variabel Hasil Pembangunan dan Kualitas Hidup Penduduk Indonesia

Pendapatan dan Kualitas Hidup

Gambar

3

menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara indeks pendapatan dengan indeks AMH, ASG, AHH, AFT dan AMT. Artinya bahwa semakin baik kondisi penda-patan penduduk di wilayah yang bersangkutan maka kuali-·. tas hidup penduduk semakin baik pula, yang dicerminkan0,8

0,7

0,6 0,5 0,40,3

0,2 0,1Q

AMH 99,99 % 1 ' - - - --

--

--

-

-

-

- --

-

-.

GJ

ASG 1'-- ,=-=-- --

- --

-

- --

99,50 - - - - -%--

- - -

-- --

-

-

-

---

----- - - -

GJ

AHH 99,00 %....

---

---

- ---

--

---

- -90,00 _ . - -% -GJ

AFTGJ

AMT A B C D EGambar

3.

Histogram Nilai Korelasi IndeksPendapatan terhadap Indeks AMH, ASG dan AHH, AFT, AMT.

34

berturut-turut dengan nilai keeratan hubungan tertinggi

adalah AHH (rs = 0,6026), AMT (rs = 0,4902), AMH (rs =

0,4805), AFT (rs

=

0,4614) dan ASG (rs=

0,1459).Pada selang kepercayaan 90,00 persen, indeks penda-patan berkorelasi nyata terhadap indeks AMH, AHH, AFT, dan AMT tetapi korelasi tersebut tidak nyata terhadap

indeks ASG. Untuk unsur AHH korelasi tersebut masih

nyata pada selang kepercayaan 99,99 persen, untuk unsur AMT pada selang 99,50 persen, untuk unsur AMH dan AFT pada selang kepercayaan 99,00 persen, sedangkan untuk

ASG korelasi tersebut hanya menunjukkan ada kecende-rungan bahwa peningkatan pendapatan diikuti oleh pening-katan ASG. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penda-patan tidaklah dengan sendirinya meningkatkan status gi-zi penduduk ke arah yang lebih baik secara nyata, sesuai dengan pendapat Berg (1986). Implikasinya, bahwa usaha meningkatkan pendapatan untuk menciptakan penduduk yang berkualitas memang perlu, tetapi tidak cukup. Seperti yang diungkapkan Kleden (1984) bahwa kenaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, tidaklah dengan

sendi-rinya meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Pendidikan dan Kualitas Hidup

Gambar 4 menunjukkan bahwa terjadi korelasi positi£ antara indeks pendidikan dengan indeks AMH, ASG, AHH.dan AFT, AMT. Artinya bahwa semakin baik keadaan pendidikan penduduk di wilayah yang bersangkutan maka kualitas hi-dup penduduk semakin baik pula, yang dicerminkan bertu-. rut-turut dengan nilai keeratan hubungan tertinggi ada-lah AMT (rs E 0,5763), AHH ers

=

0,5238), ASG (rs=

0,4737), AFT (rs

=

0,4296) dan AMH ers=

0,3828). Pada selang kepercayaan 90,00 persen, indeks kea-daan pendidikan penduduk berkorelasi nyata terhadap se-mua unsur ukuran kualitas hidup penduduk (AMH, ASG, AHH, AFT dan AMT). Bahkan korelasi tersebut masih nyata un-tuk unsur AMT pada selang kepercayaan 99,99 persen,0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

0,3

0,2 0,1GJ

AMH 99,99 %EJ

ASG-

---

- ---

--

--

-

-

- - - -

-99,50%

F- - -- -

-- -- -

-

--

--

- - -r ----

r::-=-:--

-- ---

---

- - -- - - - -

GJ

AHHr--

-

--

---

---

--

-

---

99,00 - - - - -% 97,50%

GJ

AFT--- --- ---

---

--- ---

- - . -- -

--90,00%

GJ

AMT A B C D EGambar 4. Histogram Nilai korelasi Indeks Pen-didikan terhadap Indeks AMH, ASG, AHH, AFT dan AMT.

untuk unsur AHH pada selang 99,50 persen, untuk unsur

36

ASG pada selang 99,00 persen, untuk unsur AMH dan AFT pada selang kepercayaan 97,50 persen. Implikasinya, bahwa usaha meningkatkan pendidikan penduduk berkorelasi secara nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pendu-duk yang berada di dalam populasi masyarakat yang ber-sangkutan. Hal ini sesuai dengan pendapat BPS (1988b ) bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan merupakan suatu upaya yang tidak dapat

Selain itu, tugas pembangunan yang semakin berat menun-. tut peningkatan "mutu modal manusia" dan tidak dapat ha-nya mengandalkan modal (kekayaan) alamo Dalam kaitan ini program pendidikan dapat dilihat sebagai investasi manusia (lIhuman invesment"), bagi kepentingan pemba-ngunan nasional.

Sosial Budaya dan Kualitas Hidup

Menurut Kleden (1984) disamping pendapatan, pening-katan kualitas hidup penduduk juga dipengaruhi oleh fak-tor so sial budaya. Seperti yang diungkapkan BPS (1985) bahwa untuk membentuk penduduk yang berkualitas, pemba-ngunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan kebudayaan, sebab pengembangan kebu-dayaan akan merupakan landasan bagi pengembangan nilai-nilai yang menunjang usaha pembangunan. Disamping itu, dengan kebudayaan diharapkan akan dapat mengimbangi aki-bat sampingan dari usaha pembangunan. Kegiatan sosial budaya yang paling berpengaruh terhadap tingkat kecer-dasan penduduk adalah kegiatan membaca, baik koran,

ma-jalah ataupun buletin (BPS, 1988b ).

Gambar

5

menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara indeks so sial budaya dengan indeks AMH, ASG, AHH, AFT dan AMT. Artinya, bahwa semakin baik keadaan sosial budaya penduduk di wilayah yang bersangkutan maka kuali-tas hidup penduduk semakin baik pula, yang dicerminkan0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

GJ

AMH 99,99 ~ I- - ---

-

- - -

--

-- -- --

..-

-- - - - -:~

ASG ' - - - - - - - ---

-

--

--- ---

99,50-

-~-~ _-0 97,50 ~~

AREr=-=---

-

-

-- -

--

- --

- -

-

-

--

-

-90,00 ~~

AFr-- -

--

-- -

--

--- --

-

- - - ,[!]

AMT A B C D E ..Gambar 5. Histogram Nilai Korelasi Indeks So-sial Budaya terhadap Indeks AMR, ASG ARE, AFT dan AMT.

38

berturut-turut dengan nilai keeratan hubungan tertinggi

adalah AFT (rs

=

0,7392), AHH (rs=

0,6429), AMT (rs =0,5366), ASG (rs = 0,3889) dan AMH (rs

=

0,1117).Pada selang kepercayaan 90,00 persen, indeks so sial budaya berkorelasi nyata dengan indeks ASG, ARE, AFr dan

AMT tetapi tidak nyata dengan indeks AMH. Bahkan untuk

unsur AHH, AFT korelasi tersebut masih nyata pada selang kepercayaan 99,99 persen, untuk unsur AMT pada selang 99,50 persen sedangkan untuk unsur AMH korelasi tersebut hanya menunjukkan ada kecenderungan. Implikasinya,

bahwa keberhasilan pemerintah memberantas buta huruf ti-dak diikuti oleh kebiasaan penduduk untuk membaca (salah satu unsur sosial budaya dalam penelitian ini), hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya minat baca penduduk.

Hasil analisis menunjukkan, bahwa keeratan hubungan AMH dengan pendapatan (rs m 0,4805) lebih rendah

diban-ding hubungan pendapatan dengan so sial budaya (rs m

0,7295) dan keeratan hubungan AMH dengan pendidikan (r

s

=

0,3828) lebih rendah dibandingkan hubungan pendi-dikan dengan sosial budaya era. 0,5452), sedangkan hu-bungan AMH itu sendiri sangat rendah terhadap sosial bu-daya (rs = 0,1117)·(Gambar 6). Artinya, bahwa tidak terdapatnya hubungan yang nyata antara peningkatan AMH dengan peningkatan so sial budaya penduduk, terjadi kare-na pendidikan dan pendapatan yang rendah. Hal tersebutdisebabkan oleh kecenderungan bahwa variabel yang lebih mempengaruhi tinggi rendahnya keadaan sosial budaya pen-duduk adalah variabel pendidikan dan pendapatan. Se-hingga, walaupun penduduk yang bersangkutan sudah melek huruf, tetapi tingkat pendapatan dan pendidikan yang ma-sih rendah,·tidak banyak, meinbawa dampak dalam peningkatan minat penduduk untuk melakukan kegiatan so sial budaya