UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK KULIT BATANG Rhizophora mucronata TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Aeromonas hydrophila, Streptococcus

agalactiae DAN JAMUR Saprolegnia sp. SECARA IN VITRO (Inhibition Test of Rhizophora mucronata Bark Extract against Aeromonas hydrophila Bacteria Growth, Streptococcus agalactiae, and fungus Saprolegnia sp.

In Vitro)

1

Dedi Pradana, 2Dwi Suryanto dan 3Yunasfi 1

Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

2

Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

3

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

ABSTRACT

This study was aimed to determine antimicrobial potential of stem bark extract of Rhizophora mucronata against bacterial pathogens i.e. Aeromonas hydrophila,

Streptococcus agalactiae and fungus Saprolegnia sp. and to determine the extract

toxicity to Artemia Salina Leach. Extraction was done by a single maceration using methanol, ethyl acetate and n-hexane. Phytochemical test was conducted to all extracts. Toxicity test was conducted using Brine Shrimp Lethality Test. Antimicrobial activity test was done using the agar diffusion method. Phytochemical test of stem bark extract of Rhizophora mucronata showed that the extract contained of alkaloid, tannin, steroid/terpenoid and saponin. All of the extact of Rhizophora mucronata were toxic to

A. salina. The result showed that ethyl acetate extract was the most toxic. Antimicrobial

test results showed that ethyl acetate extract of stem bark of R. mucronata was broad antimicrobial spectrum because it was able to inhibit the growth of all microbes.

Keywords: Antimicrobial activity, Aeromonas hydrophila, Rhizophora mucronata,

Streptococcus agalactiae, Saprolegnia sp.

1. PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan dalam usaha budidaya ikan adalah kondisi kesehatan ikan. Kesehatan ikan yang menurun yang didukung dengan lingkungan yang buruk akan menimbulkan penyakit pada ikan budidaya yang dapat merugikan usaha tersebut. Penyakit pada ikan budidaya diantaranya terdiri atas penyakit bakterial yang timbul akibat serangan bakteri dan penyakit mikotik yang timbul akibat serangan jamur. Contoh

penyakit bakterial yaitu penyakit Motil

Aeromonas Septicemia (MAS) atau

penyakit bercak merah yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila sebagai bakteri patogen Gram negatif dan penyakit Streptococcosis yang disebabkan oleh Streptococus agalactiae sebagai bakteri patogen

Gram positif. Penyakit mikotik diantarannya disebabkan oleh

Saprolegnia sp. yang menyebabkan

penyakit saprolegniasis pada ikan budidaya (Kordi, 2004).

Penanggulangan penyakit dapat dilakukan dengan cara pencegahan diantaranya dengan menciptakan lingkungan steril dan pemberian pakan yang bernilai gizi baik. Pada ikan yang terserang penyakit, biasanya dilakukan pengobatan dengan memberikan bahan kimia atau sejenisnya (Wiyanto, 2010). Penggunaan bahan kimia seperti antibiotik sering menimbulkan resistensi bakteri dan fungi, mencemari lingkungan bahkan residu pada ikan yang dapat membahayakan konsumen. Menurut Kordi (2012), tumbuhan mangrove mengandung senyawa seperti alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, steroid dan saponin yang dapat digunakan antara lain untuk racun ikan, antimikrobial, anti kanker dan anti leukimia.

Penelitian terhadap tumbuhan mangrove famili Rhizophoraceae, di antaranya pada spesies R. mucronata belum banyak dilaporkan, terutama kajian senyawa kimia kulit batangnya yang berpotensi sebagai antimikroba untuk penyakit ikan. Untuk mengetahui potensi tersebut maka perlu penelitian awal untuk melihat apakah kulit batang

R. mucronata memiliki zat aktif atau

tidak yang dapat dilakukan diantaranya menggunakan metode Brine Shrimp

Lethality Test. Menurut Meyer dkk.

(1982), Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) merupakan suatu pengujian atau skrining awal untuk menentukan apakah suatu senyawa mempunyai kandungan bioaktif menggunakan larva

Artemia salina Leach. Kematian A. salina Leach digunakan sebagai parameter untuk menunjukkan apabila mortalitas senyawa tersebut tinggi, maka senyawa bioaktif tersebut mempunyai potensi sebagai kandidat obat di masa datang. Suatu zat dikatakan aktif atau toksik bila nilai LC50 < 1000 ppm. Selanjutnya ekstrak kulit batang R. mucronata diujikan

terhadap bakteri A. hydrophila, S.

agalactiae dan jamur Saprolegnia sp.

untuk melihat kemampuan senyawa bioaktif ekstrak kulit batang R. mucronata dalam menghambat ketiga

mikroba tersebut.

2. METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dari bulan September – Nopember 2013. Ekstraksi dan uji fitokimia kulit batang

R. mucronata di Laboratorium Kimia

Bahan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Uji aktivitas antibakteri di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II. uji Brine Shrimp di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Budidaya Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, timbangan analitik, stoples kaca, gelas ukur, corong, blender, erlenmeyer, vortex, aluminium foil, rotary evaporator, spatula, cawan petri, karet gelang, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi,

hot plate, ayakan, beaker glass, cotton bud, autoclave, laminar air flow, refrigerator/lemari es, sprayer, api

bunsen, jarum ose, pinset, magnetic

stirrer, tisu, kapas, kertas cakram,

mikropipet, jangka sorong, inkubator,

waterbath (penangas air), botol vial,

plat TLC, kamera digital dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan adalah pelarut n-heksana (non polar), etil asetat (semi polar), metanol (polar), kulit batang R. mucronata, akuades steril, alkohol 70%, spirtus, biakan A.

hydrophila diperoleh dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II, S. agalactiae diperoleh dari Balai Penelitian dan Pengembangan

Budidaya Air Tawar Bogor dan jamur

Saprolegnia sp. diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, kista

A. salina, besi (III) klorida (FeCl3) 1%, cerium sulfat (CeSO4) 1%, pereaksi dragendorf, pereaksi bouchardat, pereaksi mayer, pereaksi wagner, standar triterpenoid dan ß-sitosterol, HCl 2 N, air laut, Dimethyl sulfoxide (DMSO), Potato Dextrose Agar (PDA),

Tryptic Soy Agar (TSA), kloramfenikol,

nistatin, larutan Mc. Farland 0.5, larutan NaCl 0,9 %.

Ekstraksi Kulit Batang R. mucronata Kulit batang tumbuhan R. mucronata dikumpulkan sebanyak 9 kg

dari pohon berdiameter lebih dari 30 cm di kawasan hutan mangrove desa Denai Kuala, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang. Kulit dicuci dan dipotong kecil-kecil kemudian dikering-anginkan selama 7 hari. Kulit batang yang sudah kering dihaluskan dengan blender dan diayak hingga diperoleh serbuk yang halus dan seragam sebanyak 1,47 kg kemudian disimpan ke dalam stoples kaca.

Langkah selanjutnya ekstraksi bahan aktif dengan metode maserasi tunggal sesuai dengan kepolarannya. Serbuk sampel masing-masing sebanyak 300 g direndam dengan 1 l pelarut etil asetat dan 1 l pelarut metanol dan sebanyak 870 g direndam dengan 1,5 l n-heksana di dalam erlenmeyer kemudian ditutup dengan alumunium foil selama 24 jam sambil sesekali diaduk. Setelah itu sampel disaring dengan kapas sehingga diperoleh filtrat dan ampas. Filtrat yang diperoleh dievaporasi pelarutnya menggunakan rotary evaporator

sehingga diperoleh ekstrak kental yang kemudian dipekatkan dengan penangas air (water bath) agar seluruh pelarutnya habis menguap. Ekstrak tersebut

kemudian disimpan di dalam botol vial tertutup.

Uji Fitokimia

Analisis fitokimia dilakukan berdasarkan Depkes (2009) yang diacu oleh Tirtana dkk. (2013) sebagai berikut:

a. Saponin

Larutan ekstrak sebanyak 2 ml ditambahkan akuades, kemudian dikocok kuat-kuat. Senyawa saponin akan menghasilkan busa setinggi 1 – 10 cm yang stabil dan tidak kurang dari 10 menit. Pada penambahan 1 tetes HCl 2 N, busa tidak hilang.

b. Steroid/ triterpenoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambah dengan pereaksi Lieberman-Burchard. Senyawa steroid menimbulkan warna hijau dan triterpenoid menimbulkan warna ungu. Untuk pengujian menggunakan CeSO4 1% dilakukan dengan metode Thin

Layer Chromatography (TLC). Plat

TLC diberi tanda sesuai dengan nama pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Plat TLC kemudian dibagi menjadi 3 bagian untuk diteteskan ekstrak sampel, standar triterpenoida dan β-sitosterol. Selanjutnya tetesan ekstrak tersebut disemprot dengan penampak noda (CeSO4 1%) dan dipanaskan di atas hot plate. Selanjutnya diamati perubahan

warna yang terjadi dan bandingkan dengan standar triterpenoida dan β-sitosterol.

c. Senyawa golongan fenolik (tanin dan flavanoid)

Larutan ekstrak sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 tetes pereaksi FeCl3 1%. Tanin akan menghasilkan warna biru atau hitam kehijauan. Untuk senyawa flavonoid maka sampel dengan pelarut etil asetat sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan di tambahkan 2 tetes pereaksi FeCl3 1%. Larutan positif

mengandung flavonoid apabila terjadi perubahan warna menjadi warna biru atau hitam kehijauan.

d. Alkaloid

Larutan ekstrak sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diperiksa adanya senyawa alkaloid dengan cara:

1. Larutan ekstrak ditambah 2 tetes pereaksi Dragendorf. Hasil positif jika terbentuk endapan berwarna merah jingga atau cokelat muda sampai kuning/oranye.

2. Larutan ekstrak ditambah 2 tetes pereaksi Bouchardat. Hasil positif jika terbentuk endapan berwarna cokelat sampai hitam.

3. Larutan ekstrak ditambah 2 tetes pereaksi Mayer. Hasil positif jika terbentuk endapan berwarna putih/kuning.

4. Larutan ekstrak ditambah 2 tetes pereaksi Wagner. Hasil positif jika terbentuk endapan berwarna cokelat.

Uji Aktivitas Antibakteri dan Antifungi

Bakteri A. hydropila dan S.

agalactiae diremajakan masing-masing

dengan cara menggoreskan jarum ose yang mengandung bakteri A. hydropila pada 1 cawan petri yang berisi media TSA dan S. agalactiae pada petri yang lainnya secara aseptis. Setelah itu dinkubasi selama 24 – 48 jam pada suhu 37oC.

Untuk peremajaan jamur

Saprolegnia sp. dilakukan dengan

mengambil potongan kecil miselium menggunakan blade dan menanamnya secara aseptis pada media PDA. Setelah itu diinkubasi pada suhu 27oC selama 2 – 3 hari.

Bakteri yang telah diremajakan diambil biakannya menggunakan jarum ose dan disuspensikan ke dalam tabung reaksi berisi 3 ml larutan NaCl 0,9%. Suspensi yang terbentuk disetarakan

dengan larutan baku Mc. Farland 0.5 yang ekuivalen dengan suspensi sel bakteri dengan konsentrasi 1,5 × 108 cfu/ml (Andrews, 2008).

Konsentrasi larutan uji yang digunakan adalah 20%, 40% dan 60% (b/v). Konsentrasi 60% dibuat dengan cara menimbang ekstrak kulit batang R.

mucronata sebanyak 0,6 g yang

dilarutkan dengan 1 ml DMSO. Larutan dengan konsentrasi 40% dan 20% dibuat dengan cara pengenceran dari konsentrasi 60% menggunakan 0,5 ml DMSO. Kontrol negatif digunakan DMSO dan kontrol positif digunakan kloramfenikol (30 µg/ml) untuk bakteri dan nistatin (100 µg/ml) untuk jamur.

Pengujian antibakteri dilakukan dengan metode disc diffusion (tes Kirby-Bauer). Cutton bud steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi suspensi bakteri kemudian dioleskan pada media TSA. Setelah olesan bakteri mengering, kertas cakram (diameter 6 mm) yang telah direndam ekstrak selama 1 jam pada berbagai konsentrasi ditiriskan dan diletakkan di atas media yang berisi olesan bakteri dengan sedikit ditekan agar cakram menempel pada permukaan media (Gambar 1). Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 – 48 jam.

Uji terhadap Saprolegnia sp. dilakukan dengan cara mengambil potongan kecil miselium dengan bentuk kubus dan menanamkannya di media PDA dengan posisi di tengah. Kertas cakram yang telah berisi ekstrak dengan berbagai konsentrasi diletakkan di sekitar potongan jamur tersebut dengan jarak yang sama (Gambar 2). Setelah itu diinkubasi pada suhu 27oC selama 2 – 3 hari.

Pengukuran Zona Hambat

Menurut Pratiwi (2008), aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk zona hambat berupa zona bening disekeliling kertas cakram.

a

b c

Diameter zona hambat dideskripsikan dengan Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Perhitungan diameter zona hambat antibakteri.

Keterangan:

a = Diameter kertas cakram (6 mm) b = Diameter zona hambat yang terbentuk (mm)

c = Daerah yang ditumbuhi bakteri

Aktivitas antifungi ditentukan dengan rumus uji antagonis yaitu dengan mengukur jari-jari pertumbuhan hifa normal dikurang dengan jari-jari pertumbuhan hifa yang terhambat oleh ekstrak (Suryanto dkk., 2011).

Gambar 2. Perhitungan zona hambat jamur Saprolegnia sp. Keterangan:

a = Pertumbuhan koloni jamur

b = Zona hambat ekstrak R. mucronata terhadap koloni jamur

c = Blank disc yang telah berisi ekstrak d = Letak koloni jamur yang ditanam x = Koloni jamur yang terhambat pertumbuhannya (mm)

y = Koloni jamur yang pertumbuhannya normal (mm)

y – x = Jari-jari zona hambat (mm)

Uji Toksisitas Ekstrak dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test

Kista A. salina Leach ditetaskan di dalam bejana yang sudah diisi 3 l air laut buatan bersalinitas 35 ppt. Bejana dilengkapi dengan alat aerasi dan kista dibiarkan menetas pada suhu 25oC,

setelah 48 jam hewan uji siap untuk digunakan.

Larutan induk dibuat dengan melarutkan 20 mg sampel dalam 2 ml DMSO. Larutan uji 1000 ppm dibuat dengan memipet larutan induk sebanyak 500 μl, sedangkan larutan uji 100 ppm dan 10 ppm dibuat dengan memipet 50 μl dan 5 μl dari larutan induk. Pada setiap konsentrasi uji ditambahkan air laut ± 2 ml kemudian masukkan 10 ekor

A. salina ke dalam setiap vial dan

cukupkan volumenya sampai 5 ml dengan air laut. Masing-masing konsentrasi uji dibuat 3 ulangan termasuk kontrol positif (DMSO) dan kontrol negatif (air laut). Setelah 24 jam dilakukan pengamatan terhadap kematian A. salina.

Analisis Data

Pada pengujian aktivitas antibakteri data hasil pengukuran zona bening dirata-ratakan dan dianalisis dengan metode deskipstif dalam bentuk tabel dan gambar. Pengaruh pemberian ekstrak kulit batang R. mucronata pada berbagai konsentrasi uji terhadap toksisitas A. salina dihitung dengan analisis probit untuk menetukan LC50. Perhitungan LC50 dilakukan dengan persamaan regresi linear y = a + bx yang didapatkan dari grafik hubungan antara log konsentrasi dengan mortalitas probit menggunakan program Microsoft excel.

3. HASIL Uji fitokimia

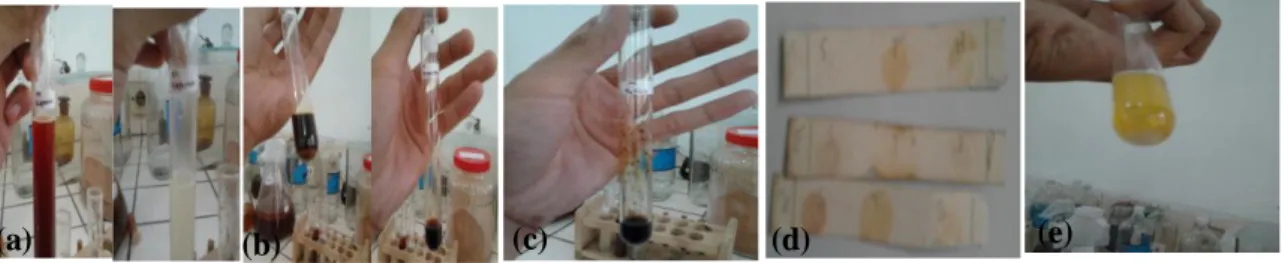

Dari hasil uji fitokimia pada masing-masing pelarut diketahui bahwa ekstrak kulit batang R. mucronata mengandung senyawa metabolit sekunder seperti yang terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 3 berikut ini:

b c a d

Tabel 1. Hasil identifikasi kandungan fitokimia pada ekstrak kulit batang tumbuhan

Rhizophora mucronata

Keterangan :

H = Ekstrak dengan pelarut n-Heksana (+ +) = Kuat ET = Ekstrak dengan pelarut Etil asetat (+) = Sedang M = Ekstrak dengan pelarut Metanol (-) = Tidak ada

Gambar 3. Hasil uji fitokimia; (a) ekstrak metanol (kiri) dan ekstrak etil asetat (kanan) positif saponin (b) ekstrak metanol (kiri) dan ekstrak etil asetat (kanan) positif alkaloid dengan pereaksi Dragendorf (c) ekstrak metanol positif tanin (d) ekstrak etil asetat positif alkaloid dengan pereaksi Mayer (e) ekstrak metanol dan etil asetat positif steroid/terpen pada uji TLC.

Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi/perendaman serbuk kulit batang R. mucronata

menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat dan metanol. Hasil ekstraksi kulit batang R. mucronata tersaji dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil ekstraksi kulit batang tumbuhan Rhizophora mucronata.

No. Hasil Metanol Etil asetat n-Heksana

1. Berat sampel (g) 300 300 870

2. Berat ekstrak (g) 5,0505 1,2183 0,87

3. Bentuk Pasta Pasta kering Pasta agak cair

4. Warna Merah kehitaman Cokelat kemerahan Hijau kekuningan

Uji Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test

Data hasil uji BSLT ekstrak etil asetat, ekstrak metanol dan ekstrak

n-heksana dari kulit batang R. mucronata disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Kode

Sampel

METABOLIT SEKUNDER Fenolik /

Flavonoid / Tanin

Terpen / Steroid Alkaloid Saponin

Pereaksi Hasil Pereaksi Hasil Pereaksi Hasil Pereaksi Hasil

H FeCl3 (-) Liberman-Bouchard (-) Bouchardat Wagner (-) (-) Ekstrak + Aqua + HCl (-) Cerium sulfat (CeSO4)/TLC (-) Mayer (-) Dragendorf (-) ET FeCl3 (-) Liberman-Bouchard (+) Bouchardat Wagner (-) (-) Ekstrak + Aqua + HCl (+) Cerium sulfat (CeSO4)/TLC (+) Mayer (+) Dragendorf (+ +) M FeCl3 (+) Liberman-Bouchard (+) Bouchardat Wagner (-) (-) Ekstrak + Aqua + HCl (+ +) Cerium sulfat (CeSO4)/TLC (+) Mayer (-) Dragendorf (+ +) (b) (a) (c) (d) (e)

Tabel 3. Data hasil uji BSLT ekstrak etil asetat, ekstrak metanol dan ekstrak n-heksana dari kulit batang Rhizophora mucronata

Perlakuan Konsentrasi (ppm) Total Populasi Jumlah Kematian Persen Mortalitas (%) LC50 (ppm) Etil asetat 1000 30 30 100 21,06 100 30 20 66,66 10 30 13 43,33 Metanol 1000 30 30 100 24,59 100 30 16 53,33 10 30 13 43,33 N-heksana 1000 30 30 100 27,38 100 30 19 63,33 10 30 10 33,33

Uji aktivitas antimikroba

Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar kertas cakram. Zona bening dan Rata-rata diameter zona

hambat ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap pertumbuhan bakteri A. hydrophila dan bakteri S.

agalactiae disajikan pada Tabel 4,

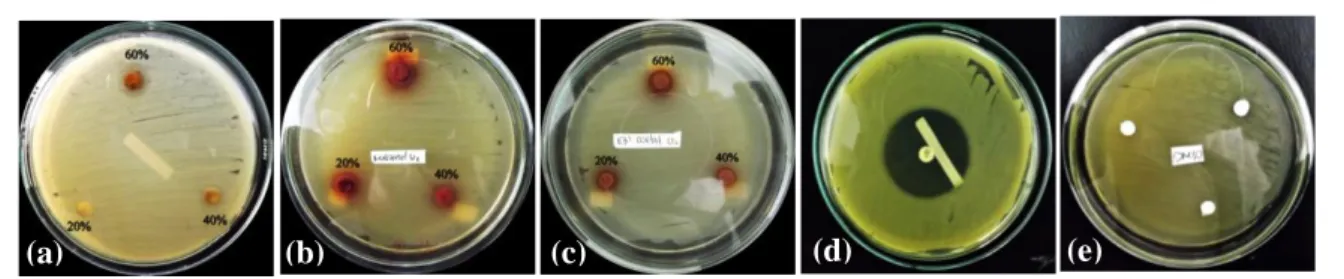

Gambar 4 dan Gambar 5 di bawah ini.

Tabel 4. Diameter rata-rata zona hambat ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap bakteri

A. hydrophila dan bakteri S. Agalactiae

Bakteri Ekstrak dengan pelarut Rata-rata diameter zona hambat (mm)

60% 40% 20% Kontrol A. hydrophila Metanol 0 0 0 N-heksana 10,91 7,36 0 Etil asetat 10,58 7,65 7,21 Kloramfenikol 34,88 DMSO 0 S. agalactiae Metanol 15,5 14,2 14,45 N-heksana 0 0 0 Etil asetat 23,81 18,56 19,25 Kloramfenikol 43,4 DMSO 0

Gambar 4. Hasil pengujian antibakteri terhadap bakteri A. hydrophila; (a) ekstrak dengan pelarut n-heksana (b) ekstrak dengan pelarut metanol (c) ekstrak dengan pelarut etil asetat (d) kontrol positif/kloramfenikol (e) kontrol negatif (DMSO)

(e)

(b) (c) (d)

Gambar 5. Hasil pengujian antibakteri terhadap bakteri S. agalactiae; (a) ekstrak dengan pelarut n-heksana (b) ekstrak dengan pelarut metanol (c) ekstrak dengan pelarut etil asetat (d) kontrol positif/kloramfenikol (e) kontrol negatif (DMSO)

Daya hambat ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap pertumbuhan jamur Saprolegnia sp. dapat diketahui dengan menghitung jari-jari pertumbuhan normal hifa jamur dikurangi dengan jari-jari pertumbuhan

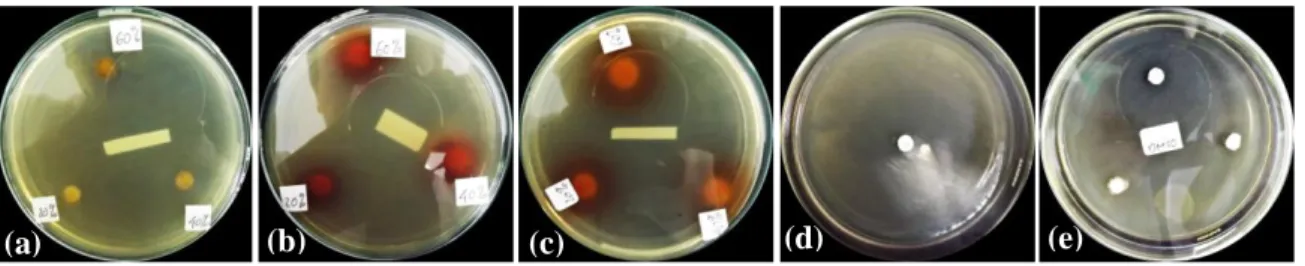

hifa jamur yang terhambat oleh ekstrak. Jari-jari zona hambat rata-rata ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap jamur Saprolegnia sp. dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 6 di bawah ini.

Tabel 5. Zona hambat rata-rata ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap jamur Saprolegnia sp.

Hari ke Konsentrasi Zona hambat (mm) ekstrak R. mucronata dengan berbagai pelarut

Metanol N-heksana Etil asetat Nistatin DMSO

1 60% 4,4 1 4 2 0 40% 3,4 0 3,7 20% 3,4 0 3 Kontrol 2 60% 21 2,6 21,7 2 0 40% 20,6 2,6 20 20% 19,6 1,3 19,4 Kontrol 3 60% 19 0 30,7 0 0 40% 8,7 0 29,4 20% 4,4 0 20 Kontrol

Gambar 6. Hasil pengujian antibakteri terhadap jamur Saprolegnia sp.; (a) ekstrak dengan pelarut n-heksana (b) ekstrak dengan pelarut metanol (c) ekstrak dengan pelarut etil asetat (d) kontrol positif/kloramfenikol (e) kontrol negatif (DMSO).

Pembahasan

Dari hasil uji fitokimia (Tabel 1) diketahui bahwa senyawa alkaloid, terpen/steroid dan saponin terkandung di dalam ekstrak metanol dan etil asetat

kulit batang R. mucronata. Sedangkan untuk senyawa golongan fenolik hanya terdapat pada ekstrak metanol. Flavonoid dan tanin merupakan bagian dari senyawa fenolik. Diduga senyawa

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(e) (d)

fenolik yang tertarik dalam ekstrak metanol adalah tanin karena pada saat pengujian dengan FeCl3 1% ekstrak metanol menunjukkan reaksi positif dengan berubahnya warna ekstrak menjadi hitam kehijauan. Marlinda dkk. (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ekstrak etanol biji buah alpukat (Persea americana Mill.) positif mengandung tanin yang ditandai dengan perubahan warna ekstrak menjadi hitam kehijauan setelah penambahan 2 – 3 tetes larutan FeCl3 1% yang bereaksi dengan salah satu gugus hidroksil yang ada pada senyawa tanin.

Hasil positif alkaloid pada uji Dragendorff ditandai dengan terbentuknya endapan coklat muda sampai kuning. Endapan tersebut terjadi akibat atom nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas pada alkaloid membentuk ikatan kovalen koordinat dengan ion logam K+ dari kalium tetraiodobismutat membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap. Sedangkan hasil positif alkaloid pada uji Mayer ditandai dengan terbentuknya endapan putih yang diperkirakan nitrogen pada alkaloid bereaksi dengan ion logam K+ dari kalium tetraiodomerkurat (II) membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap (Marliana dkk., 2005).

Uji senyawa saponin diperoleh hasil positif pada ekstrak metanol dan etil asetat (Gambar 3 (a)). Saponin adalah senyawa polar yang keberadaanya dalam tumbuhan dapat diekstraksi dengan pelarut semi polar dan polar (Oesman dkk., 2010). Senyawa terpen/steroid positif terkandung di dalam ekstrak metanol dan etil asetat yang ditandai dengan perubahan warna ekstrak yang menyerupai warna standar triterpenoida dan β-sitosterol. Diastuti dan Suwandri (2009) melaporkan dalam penelitiannya

bahwa fraksi kloroform ekstrak metanol kulit batang R. mucronata positif terhadap terpenoid.

Uji fitokimia terhadap ekstrak n-heksana didapatkan hasil yang negatif (Tabel 1). Namun tidak menutup kemungkinan terdapatnya senyawa-senyawa nonpolar lainnya yang tidak diujikan dalam penelitian ini. Seperti yang diungkapkan oleh Lisdawati dkk. (2006), bahwa senyawa metabolit sekunder yang larut dalam pelarut nonpolar adalah golongan minyak atsiri, asam lemak tinggi, terpen/steroid dan karotenoid.

Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit batang R.

mucronata merupakan ekstrak dengan

hasil tertinggi sedangkan ekstrak n-heksana merupakan ekstrak dengan hasil terendah yang menggunakan sampel dengan jumlah yang paling banyak. Hapsari dan Partomuan (2010) menyatakan bahwa banyaknya senyawa kimia yang tersari ke dalam pelarut sangat berpengaruh terhadap jumlah ekstrak yang dihasilkan. Elya dkk. (2009) menambahkan bahwa perbedaan kandungan pada ekstrak disebabkan karena perbedaan sifat kepolaran dari golongan senyawa-senyawa kimia tersebut.

Hasil pengujian toksisitas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diujikan semakin banyak A. salina yang mati (Tabel 3). Meyer dkk. (1982) menyatakan bahwa hasil uji BSLT bersifat toksik/aktif terhadap A. salina bila ekstrak tumbuhan tersebut memiliki nilai LC50 < 1000 µg/ml. Berdasarkan hal itu maka hasil uji BSLT ekstrak kulit batang R.

mucronata semuanya dikategorikan toksik/aktif terhadap A. salina dengan toksisitas yang paling tinggi pada ekstrak etil asetat dan yang paling rendah pada ekstrak n-heksana. Perbedaan tingkat toksisitas tersebut

disebabkan oleh senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Cahyadi (2009) menjelaskan bahwa cara kerja senyawa-senyawa tersebut adalah dengan bertindak sebagai stomach poisoning atau racun perut. Oleh karena itu, bila senyawa-senyawa ini masuk ke dalam tubuh larva, alat pencernaannya akan terganggu. Meilani (2006) menambahkan bahwa keadaan membran kulitnya yang sangat tipis memungkinkan terjadinya difusi zat dari lingkungan yang mempengaruhi metabolisme dalam tubuhnya.

Hasil uji aktivitas antimikroba kontrol negatif (DMSO) terhadap bakteri A. hydrophila dan bakteri S.

agalactiae tidak menunjukkan adanya

aktivitas antibakteri (zona bening/zona keruh = 0 mm). Sementara zona hambat yang terbentuk dari kontrol positif (kloramfenikol) memiliki diameter yang sangat besar yaitu sebesar 34,88 mm untuk bakteri A. hydrophila dan 43,4 mm untuk bakteri S. agalactiae.

Berdasarkan zona hambat yang terbentuk maka aktivitas antibakteri dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu antibakteri yang aktivitasnya tergolong lemah (zona < 5mm), sedang (zona hambat antara 5 – 10 mm), kuat (zona antara 10 – 20 mm) dan tergolong sangat kuat (zona hambat > 20 mm) (Suryawiria, 1978 diacu oleh Indriani, 2007). Dari kriteria tersebut maka zona hambat yang terbentuk oleh kontrol positif (kloramfenikol) termasuk ke dalam golongan antibakteri yang memiliki aktivitas sangat kuat. Mekanisme penghambatannya yaitu dengan cara memblokir ikatan asam amino pada rantai peptide yang mulai timbul pada uni 50S ribosom dengan mengganggu kerja peptidyl transferase. Akibatnya proses pertumbuhan dari mikroorganisme terganggu (Brooks dkk, 2005).

Aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat pada bakteri A. hydrophila tergolong kuat (zona bening berkisar antara 10 – 20 mm) sedangkan pada bakteri S. agalactiae tergolong kuat (konsentrasi 40% (18,56 mm) dan 20% (19,25 mm)) sampai sangat kuat (konsentrasi 60% (23,81 mm)). Sementara ekstrak metanol hanya mampu menghambat bakteri S. agalactiae dengan aktivitas antibakteri

tergolong kuat karena berkisar antara 10 – 20 mm sedangkan ekstrak n-heksana hanya mampu mengganggu aktivitas pertumbuhan bakteri A. hydrophila karena zona yang terbentuk bukan zona bening melainkan zona keruh pada konsentrasi 60% (10,91 mm) dan 40% (7,36 mm) (Gambar 4).

Perbedaan sensitifitas antibakteri juga disebabkan oleh perbedaan dinding sel pada kedua bakteri. Dinding sel bakteri Gram positif relatif lebih sederhana, hanya terdiri dari komponen peptidoglikan dan asam teikoat (Mulyani, 2009). Menurut Mulyadi (2013) rusaknya dinding sel Gram positif yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri Gram positif karena berlaku prinsip like

dissolved like. Komponen peptidoglikan

yang terdiri atas protein dan karbohidrat yang bersifat polar akan lebih mudah untuk ditembus oleh senyawa polar.

Sementara bakteri Gram negatif lebih banyak mengandung lipid, sedikit peptigoglikan, membran luar berupa bilayer. Membran luar terdiri dari fosfolipid (lapisan dalam), dan lipopolisakarida (lapisan luar) tersusun atas lipid A, yang bersifat nonpolar. Hal ini yang menyebabkan senyawa antibakteri lebih sulit untuk masuk ke dalam sel sehingga aktivitas antibakterinya lebih lemah dibandingkan pada bakteri Gram positif (Dewi, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka zona keruh yang terbentuk pada

bakteri A. hydrophila dengan ekstrak n-heksana diduga karena senyawa nonpolar lainnya yang terkandung di dalam ekstrak n-heksana bersifat lipofilik dan hanya mampu merusak membran luar A. hydrophila (lapisan lipopolisakarida) yang tersusun atas lipid A yang bersifat nonpolar. Keadaan ini menyebabkan bakteri tersebut mampu memperbaiki kembali kerusakan membran luar dan melanjutkan pertumbuhannya sehingga menimbulkan zona keruh pada pengujian tersebut.

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri serta efek farmakologi sebagai analgesik dan anaestetik. Mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa ini diduga dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson, 1995).

Saponin akan mengganggu tegangan permukaan dinding sel, maka saat tegangan permukaan terganggu zat antibakteri akan dengan mudah masuk ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya terjadi kematian bakteri. Mekanisme penghambatan tanin yaitu dengan cara dinding bakteri yang telah lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid, menyebabkan senyawa tanin dapat dengan mudah masuk ke dalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma sel bakteri (Karlina dkk., 2013). Senyawa steroid/triterpenoid menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme penghambatan terhadap sintesis protein karena terakumulasi dan menyebabkan perubahan komponen-komponen penyusun sel bakteri itu sendiri (Siregar dkk., 2012).

Pengujian ekstrak kulit batang

R. mucronata dengan variasi ekstrak

dan konsentrasi pada jamur Saprolegnia sp. menunjukkan hasil bahwa peningkatan konsentrasi berbanding lurus dengan peningkatan zona hambat ekstrak terhadap jamur Saprolegnia sp. selama masa inkubasi 3 hari. Pengamatan pada hari pertama didapatkan hasil hambatan tertinggi pada ekstrak metanol dengan konsentrasi 60% (4,4 mm), dan hambatan terkecil pada ekstrak n-heksana dengan konsentrasi 40% dan 20% (0 mm). Pengamatan pada hari kedua masing-masing ekstrak menunjukkan peningkatan zona hambat rata-rata dari hari pertama pada semua konsentrasi uji (Tabel 5).

Zona hambat pada ekstrak metanol dan etil asetat sudah terlihat jelas dengan adanya zona terang disekitar cakram dan pembelokan hifa pada pertumbuhan jamur Saprolegnia sp. karena menghindari antifungi yang terkandung di dalam ekstrak metanol dan etil asetat tersebut. Sementara itu pada kontrol positif (nistatin) dan ekstrak n-heksana tidak mengalami

pembelokan namun tetap

mempengaruhi perkembangan hifa

Saprolegnia sp. sehingga tumbuh lebih

lambat dari perkembangan hifa normal (tanpa perlakuan ekstrak). Hal ini dijelaskan oleh Yuniarti (2010) dalam penelitiannya yang menerangkan bahwa walaupun secara makroskopis tidak menunjukkan adanya penghambatan, ternyata secara mikroskopis ekstrak metanol kulit mangium pada konsentrasi 10 mg/ml telah mampu mempengaruhi perkembangan hifa

Ganoderma sp. tetapi tidak sampai pada

tahap yang mematikan jaringan seperti perkembangan hifa Ganoderma sp. yang abnormal (ujung hifa berbentuk keriting) sehingga seiring dengan hilangnya efek antifungi, hifa tersebut dapat melanjutkan pertumbuhannya.

Besarnya zona hambat kontrol positif (nistatin) pada hari kedua tidak mengalami peningkatan/stabil dari hari pertama yaitu sebesar 2 mm. Pengamatan pada hari ketiga didapatkan hasil bahwa semua perlakuan kecuali ekstrak etil asetat mengalami penurunan zona hambat. Ekstrak n-heksana dan kontrol positif (nistatin) pada hari ketiga sudah tidak menunjukkan aktivitas antifungi (zona hambat = 0 mm) sedangkan ekstrak metanol masih menunjukkan adanya hambatan terhadap jamur Saprolegnia sp., namun luas zona hambatannya mengalami penurunan. Kemampuan ekstrak yang semakin menurun ini karena pertumbuhan jamur terus meningkat sehingga ekstrak tidak dapat membunuh tetapi hanya bersifat fungistatik. Zat antimikrobial fungistatik bersifat menghambat kerja enzim tertentu yang mengakibatkan terganggunya metabolisme sel fungi, sehingga proses pemanjangan hifa fungi menjadi terhambat dan fragmentasi hifa pun menjadi terganggu dan menyebabkan sel fungi tidak dapat berkembangbiak dalam waktu tertentu (Putri, 2013). Zona hambat sebesar 0 mm pada kontrol negatif (DMSO) mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga menunjukkan bahwa DMSO tidak memiliki aktivitas antifungi.

Sementara itu ekstrak etil asetat mengalami peningkatan karena zona hambat yang terbentuk stabil walaupun hifa normal telah tumbuh penuh hingga ujung/batas cawan petri (Tabel 5). Kemungkinan ekstrak etil asetat memiliki keseimbangan hidrofilik dan lipofilik sehingga lebih optimal menembus dinding sel jamur

Saprolegnia sp. sesuai dengan uji

aktivitas antibakteri yang pertumbuhannya lebih dihambat oleh ekstrak semi polar (etil asetat) dari pada ekstrak polar (metanol). Senyawa yang

bersifat fungistatik misalnya senyawa fenolik dapat mendenaturasi protein. Terdenaturasinya protein dinding sel jamur akan menyebabkan kerapuhan pada dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus zat aktif lainnya yang bersifat fungistatik. Jika protein yang terdenaturasi adalah protein enzim maka enzim tidak dapat bekerja yang menyebabkan metabolisme dan proses penyerapan nutrisi terganggu (Septiadi dkk., 2013). Senyawa alkaloid bekerja dengan menghambat biosintesis asam nukleat jamur sehingga jamur tidak dapat berkembang dan akhirnya mati (Wulandari, 2012).

Menurut Lutfiyanti dkk. (2012) terpenoid, termasuk triterpenoid dan steroid merupakan senyawa bioaktif yang memiliki fungsi sebagai antijamur. Senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan jamur, baik melalui membran sitoplasma maupun mengganggu pertumbuhan dan perkembangan spora jamur. Septiadi dkk. (2013) menjelaskan bahwa senyawa saponin berkontribusi sebagai antijamur dengan mekanisme menurunkan tegangan permukaan membran sterol dari dinding sel jamur sehingga permeabilitasnya meningkat. Permeabilitas yang meningkat mengakibatkan cairan intraseluler yang lebih pekat tertarik keluar sel sehingga nutrisi, zat-zat metabolisme, enzim, protein dalam sel keluar dan jamur mengalami kematian.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa kulit batang R. mucronata mengandung senyawa alkaloid, tanin, terpen/steroid, dan saponin. 2. Hasil uji antimikroba terhadap

bakteri A. hydrophila, S. agalactiae dan jamur Saprolegnia sp. menunjukkan ekstrak etil asetat

kulit batang R. mucronata memiliki aktivitas antibakteri dengan spektrum luas karena mampu menghambat ketiga mikroba uji. 3. Ekstrak metanol hanya mampu

menghambat bakteri S. agalactiae dan jamur Saprolegnia sp., sedangkan ekstrak n-heksana hanya dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri A. hydrophila dan jamur

Saprolegnia sp..

4. Ketiga ekstrak kulit batang R.

mucronata bersifat toksik terhadap A. salina L dengan LC50 21,06 ppm pada ekstrak etil asetat, 24,59 ppm ekstrak pada metanol dan 27,38 ppm pada ekstrak n-heksana.

Saran

Ekstrak etil asetat kulit batang

R. mucronata merupakan ekstrak yang

paling aktif dalam menghambat A.

hydrophila, S. agalactiae dan jamur Saprolegnia sp. secara in vitro namun

sebaiknya dilakukan pengujian lebih lanjut secara in vivo dengan langsung menguji ekstrak kulit batang R. mucronata terhadap ikan yang terserang

oleh bakteri dan jamur patogen tersebut. Selain itu perlu juga dilakukan isolasi terhadap senyawa metabolit sekunder kulit batang R. mucronata untuk mengetahui senyawa apa atau kombinasi senyawa apa yang memiliki potensi antimikroba.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews J. M. 2008. BSAC Standardized Disc Susceptibility Testing Method (version 7). Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 62: 256 – 278. Brooks G. F., Janet S. Butel. dan

Stephen A. Morse. 2005. Mikrobiologi Kedokteran. Salemba Medika. Jakarta.

Cahyadi, R. 2009. Uji toksisitas akut ekstrak etanol buah pare (Momordica charantia L) Terhadap larva Artemia salina Leach dengan metode Brine shrimp lethality test (BST). Laporan Akhir Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Fakultas

Kedokteran. Universitas Dipenogoro. Semarang.

Dewi F. K. 2010. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (Morinda citrifolia,

Linnaeus) terhadap Bakteri Pembusuk Daging Segar. [Skripsi]. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam.

Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Diastuti H dan Suwandri. 2009. Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Antikanker Ekstrak Kulit Batang Rhizopora

mucronata serta Uji

toksisitasnya Terhadap Larva Udang (Artemia salina Leach). Jurnal Molekul. 4(2): 54 – 61.

Elya B., Atiek S. dan Farida. 2009. Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Manggis Hutan (Garcinia rigida Miq.). Majalah Ilmu Kefarmasian. 6(1): 9 – 17. Hapsari Y. dan Partomuan S. 2010.

Study Senyawa Kimia dalam Fase Ekstrak Etil Asetat Simplisia Cinnamomum spp. Secara KCKT dan GC-MS. Jurnal Kima Mulawarman. 8(1): 23 – 27.

Indriani N. 2007. Aktivitas Antibakteri Daun Senggugu (Cleodendron

[Skripsi]. Program Studi Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Karlina C. Y., Muslimin I. dan Guntur

T. 2013. Antibakteri Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Krokot (Portulaca oleracea L.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.

Jurnal LenteraBio. 2(1): 87 – 93. Kordi G. H. 2004. Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan. Rineka Cipta. Jakarta.

Kordi G. H. 2012. Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan. Rineka Cipta. Jakarta.

Lisdawati V., Sumali W., L. Broto S., dan Kardono. 2006. Brine Shrimp Lethality Test dari Berbagai Fraksi Ekstrak Daging Buah dan Kulit Biji Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa). Buletin Penelitian Kesehatan. 34(3): 111 – 118.

Lutfiyanti R., Widodo F. M., Eko N. Dewi. 2012. Aktivitas Antijamur Senyawa Bioaktif Ekstrak

Gelidium latifolium terhadap Candida albicans. Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan. 1(1): 1 – 8. Marliana S. D., Venty S., dan Suyono.

2005. Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Komponen Kimia Buah Labu Siam (Sechium edule Jacq. Swartz.) dalam Ekstrak Etanol. Jurnal Biofarmasi. 3(1): 26 – 31. Marlinda M., Meiske S. S., Audy D. W. 2012. Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji

Toksisitas Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat (Persea

americana Mill.) Jurnal MIPA

Unsrat Online. 1(1): 24 – 28. Meilani S. W. 2006. Uji Bioaktivitas

Zat Ekstraktif Kayu Suren (Toona sureni Merr.) dan Ki Bonteng (Platea latifolia BL.) Menggunakan Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Meyer B.N., N. R. Ferrigni, J. E. Putnam, L. B. Jacobsen, D. E. Nichols and J. L. McLaughlin. 1982. Brine Shrimp: A Convenient General Bioassay for Active Plant Constituents. Journal of Medicinal Plant Research. 45: 31 – 34.

Mulyadi M., Wuryanti,

Purbowatiningrum R. S. 2013. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Kadar Sampel Alang Alang (Imperata cylindrica)

dalam Etanol Melalui Metode Difusi Cakram. Jurnal Chem. Info. 1(1): 35 – 42.

Mulyani S., Susilowati dan Maslan M. H. 2009. Analisis GC-MS dan daya anti bakteri minyak atsiri Citrus amblycarpa (Hassk) Ochse. Majalah Farmasi Indonesia. 20(3): 127 – 132. Oesman F., Murniana, M. Khairunnas

dan N. Saidi. 2010. Antifungal Activity of Alkaloid From Bark of Cerbera odollam. Jurnal Natural. 10(2): 18 – 21.

Pratiwi S.T. 2008. Mikrobiologi Farmasi. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Putri A. U. 2013. Uji Potensi Antifungi Ekstrak Berbagai Jenis Lamun terhadap Fungi Candida albicans. [Skripsi]. Jurusan Ilmu

Kelautan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Robinson T. 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Penerbit ITB. Bandung.

Septiadi T., D. Pringgenies., O. K Radjasa. 2013. Uji Fitokimia dan Aktivitas Antijamur

Ekstrak Teripang Keling (Holoturia atra) dari Pantai Bandengan Jepara Terhadap Jamur Candida albicans. Journal of Marine Research. 2(2): 76 – 84.

Siregar A. F., Agus S., Delianis P. 2012. Potensi Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Terhadap Bakteri Penyakit Kulit

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, dan Micrococcus luteus. Journal Of

Marine Research. 1(2): 152 – 160.

Suryanto D., N. Irawati dan E. Munir. 2011. Isolation and Characterization of Chitinolytic Bacteria and Their Potential to Inhibit Plant Pathogenic Fungi. Jurnal Microbiology Indonesia. 5(3): 144 – 148.

Tirtana E., Nora I., Warsidah dan Afghani J. 2013. Analisa Proksimat, Uji Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan pada Buah Tampoi (Baccaurea

macrocarpa). Jurnal JKK. 2(1):

42 – 45.

Wiyanto D. B. 2010. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Kappaphycus alvarezii

dan Eucheuma denticullatum

Terhadap Bakteri

Aeromonas hydrophila dan

Vibrio harveyii. Jurnal Kelautan.

3(1): 1 – 17.

Wulandari A. R. 2012. Uji Daya Efektivitas Antifungi Ekstrak Biji Tanjung (mimusops elengi linn.) terhadap Pertumbuhan

Candida albicans secara In Vitro

dengan Metode Difusi. [Skripsi]. Fakultas kedokteran. Program studi sarjana kedokteran. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta. Yuniarti. 2010. Kajian Pemanfaatan

Ekstrak Kulit Acacia mangium Willd. sebagai Antifungi dan Pengujiannya terhadap

Fusarium sp. dan Ganoderma

sp. Jurnal Sains dan Terapan Kimia. 4(2): 190 – 198.