3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

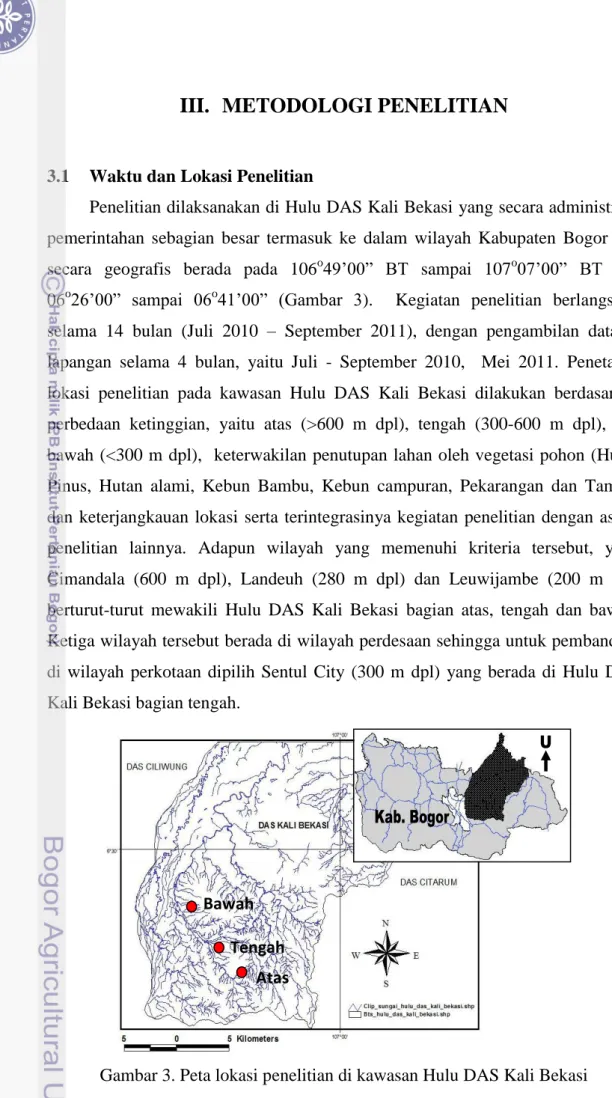

Penelitian dilaksanakan di Hulu DAS Kali Bekasi yang secara administratif pemerintahan sebagian besar termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan secara geografis berada pada 106o49’00” BT sampai 107o07’00” BT dan 06o26’00” sampai 06o41’00” (Gambar 3). Kegiatan penelitian berlangsung selama 14 bulan (Juli 2010 – September 2011), dengan pengambilan data di lapangan selama 4 bulan, yaitu Juli - September 2010, Mei 2011. Penetapan lokasi penelitian pada kawasan Hulu DAS Kali Bekasi dilakukan berdasarkan perbedaan ketinggian, yaitu atas (>600 m dpl), tengah (300-600 m dpl), dan bawah (<300 m dpl), keterwakilan penutupan lahan oleh vegetasi pohon (Hutan Pinus, Hutan alami, Kebun Bambu, Kebun campuran, Pekarangan dan Taman) dan keterjangkauan lokasi serta terintegrasinya kegiatan penelitian dengan aspek penelitian lainnya. Adapun wilayah yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Cimandala (600 m dpl), Landeuh (280 m dpl) dan Leuwijambe (200 m dpl) berturut-turut mewakili Hulu DAS Kali Bekasi bagian atas, tengah dan bawah. Ketiga wilayah tersebut berada di wilayah perdesaan sehingga untuk pembanding di wilayah perkotaan dipilih Sentul City (300 m dpl) yang berada di Hulu DAS Kali Bekasi bagian tengah.

Gambar 3. Peta lokasi penelitian di kawasan Hulu DAS Kali Bekasi Bawah

Tengah Atas

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi vegetasi pada RTH permanen di Hulu DAS Kali Bekasi, Peta DAS Kali Bekasi, Peta Administrasi, Peta Rupa Bumi Indonesia berskala 1:25.000 lembar 1209-141 (Ciawi), 1209-142 (Cisarua), 1209-143 (Bogor), dan 1209-144 (Tajur), Peta Tutupan Lahan tahun 2000, 2003 dan Citra AVNIR-2 2009, flagging tape dan tali raffia, sedangkan alat yang digunakan adalah pita ukur, phi band, GPS, haga hypsometer, kompas dan kamera digital.

3.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis cadangan karbon pohon yang tersimpan pada RTH permanen (hutan, kebun campuran, taman dan pekarangan) pada Hulu DAS Kali Bekasi dalam mendukung upaya penciptaan sebuah harmonisasi pembangunan dalam suatu lanskap. Analisis cadangan karbon yang dilakukan meliputi estimasi cadangan karbon pohon saat ini pada berbagai tipe RTH permanen, keragaman potensi cadangan karbon pohon pada berbagai tipe RTH permanen, korelasi struktur dan komunitas vegetasi dengan cadangan karbon dan estimasi perubahan cadangan karbon seiring dengan terjadinya perubahan penutupan lahan yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi jenis dan struktur komunitas vegetasi potensial sebagai karbon sekuester.

Lokasi penelitian difokuskan pada Hulu DAS Kali Bekasi mengingat pada lanskap DAS Kali Bekasi sebagian besar kawasan hijau terdapat pada bagian hulu sedangkan pada bagian tengah dan hilir berupa pemukiman padat. Lokasi pengamatan dilakukan pada 3 bagian wilayah Hulu DAS Kali Bekasi berdasarkan ketinggian yang berbeda serta keterwakilan dari tipe penutupan lahan yang berupa RTH Permanen, yaitu pada Hulu DAS Kali Bekasi bagian atas, tengah dan bawah. Lokasi pengamatan hulu DAS bagian atas berada pada ketinggian >600 m dpl, hulu DAS bagian tengah berada pada ketinggian 300-600 m dpl, dan hulu DAS bagian bawah berada pada ketinggian <300 m dpl.

Lokasi pengamatan kebun campuran dan pekarangan dilakukan pada kampung yang sesuai dengan kriteria keterwakilan ketinggian lokasi tersebut di atas dan keterjangkauan wilayah serta terintegrasinya kegiatan penelitian beberapa aspek lain seperti biodiversitas, pekarangan, bambu, agro industri dan agro wisata

dalam membuat sebuah konsep manajemen lanskap perdesaan bagi kelestarian dan kesejahteraan lingkungan. Lokasi pengamatan kebun campuran dan pekarangan yang mewakili ketinggian hulu DAS bagian atas adalah berada di Kampung Cimandala yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sedangkan lokasi pengamatan kebun campuran dan pekarangan yang mewakili kawasan hulu DAS bagian tengah adalah berada di Kampung Landeuh yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Untuk kawasan lokasi pengamatan kebun campuran yang mewakili hulu DAS bagian bawah adalah di Kampung Leuwijambe yang terletak di Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sedangkan pengamatan RTH publik area dilakukan di Sentul City.

3.4 Rancangan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian survai. Pengumpulan data dalam penelitian survai ini dilakukan melalui cara:

1) Pengamatan langsung di lapangan (direct observation), dilakukan untuk memperoleh data biofisik di lapangan, sampling biomassa dan sekaligus untuk mengklarifikasi kebenaran dari berbagai informasi yang telah diperoleh. 2) Analisis citra, dilakukan untuk klasifikasi penutupan lahan, pendugaan

cadangan karbon dalam skala lanskap Hulu DAS Kali Bekasi serta untuk menganalisis perubahan cadangan karbon akibat perubahan penutupan lahan. 3) Studi literatur, dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang

diperlukan dalam menunjang kegiatan penelitian.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan membuat petak pengamatan contoh berdasarkan keterwakilan tipologi penutupan lahan. Ruang lingkup kegiatan penelitian ini meliputi: 1) menganalisis struktur tegakan dan keanekargaman jenis di Hulu DAS Kali Bekasi, 2) menganalisis perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) permanen DAS Kali Bekasi bagian Hulu, 3) menganalisis cadangan karbon pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) permanen DAS Kali Bekasi bagian Hulu saat ini, 4) menganalisis korelasi cadangan karbon pohon dengan struktur komunitas vegetasi.

3.5 Tahapan Kegiatan Penelitian

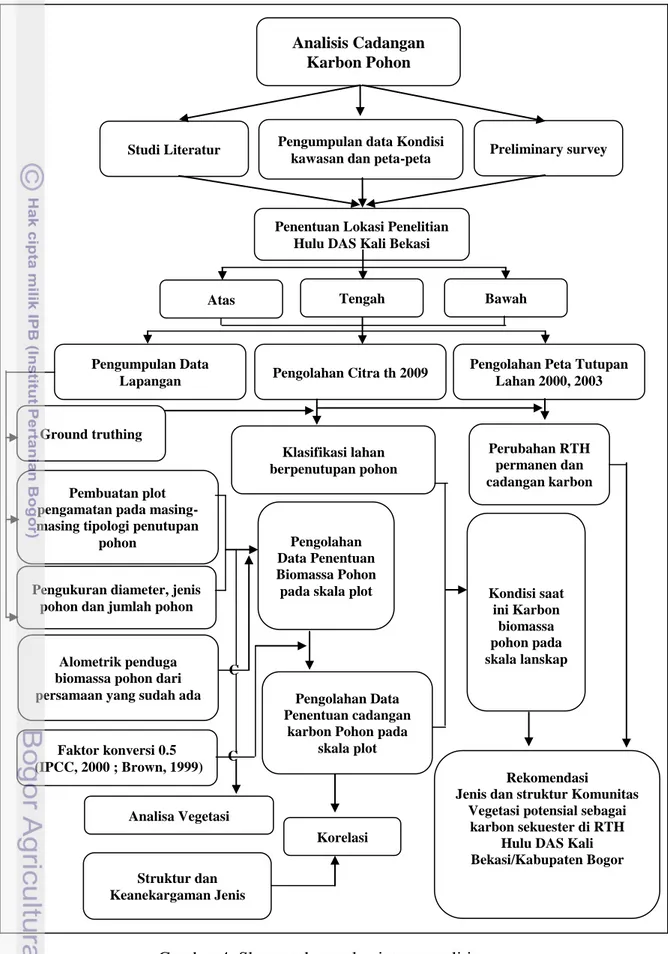

Secara garis besar tahapan kegiatan penelitian terdiri dari preliminary survey dan pengumpulan peta serta data kondisi biofisik kawasan untuk penentuan lokasi penelitian. DAS Kali Bekasi di pilih menjadi lokasi penelitian, mengingat bahwa DAS ini adalah salah satu DAS yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir di Jakarta dan menjadi prioritas pengelolaan DAS oleh BPDAS Citarum – Ciliwung. Berdasarkan preliminary survey dan studi pendahuluan, diketahui bahwa daerah lahan terbangun DAS ini tersebar merata dari bagian tengah sampai hilir. Daerah permukiman yang paling padat berada di bagian tengah sampai hilir DAS sedangkan kawasan hijau lebih banyak tersebar di bagian hulu. Berdasarkan hal tersebut lokasi penelitian difokuskan di Hulu DAS Kali Bekasi.

Setelah penentuan lokasi penelitian selanjutnya dilakukan pengumpulan data di lapangan yang meliputi “ground truthing” dan pembuatan plot sampling penentuan biomassa pohon pada masing-masing tipologi penutupan vegetasi pohon. Data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data pengukuran pohon dan citra selanjutnya diolah dan dianalisis yang akhirnya disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Tahapan kegiatan penelitian secara skematis dapat dilihat pada Gambar 4.

3.5.1 Pengumpulan Data

Secara garis besar pengumpulan data survey mencakup dua kegiatan utama yaitu pengechekan kondisi di lapangan “ground truthing” dan pengumpulan data tegakan (pengukuran diameter, pendataan jenis dan jumlah pohon) pada plot sampling biomassa pada masing-masing tipologi tutupan lahan bervegetasi pohon. - Pengecekan kondisi lapangan (Ground truthing)

Kegiatan ground truthing dilakukan untuk mendukung kegiatan pengolahan citra dalam pengklasifikasian lahan berpenutupan pohon. Ground truthing dilakukan dengan cara mengumpulkan data lapangan, yaitu tutupan lahan jenis vegetasi, faktor biofisik dan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi tutupan lahan pada titik-titik di area yang diteliti. Pada titik-titik ini koordinat akan dicatat dengan menggunakan GPS untuk nantinya dipetakan di atas citra satelit dan kondisi tutupan lahan didokumentasikan untuk membantu dalam kegiatan interpretasi.

Gambar 4. Skema tahapan kegiatan penelitian Analisis Cadangan

Karbon Pohon

Studi Literatur Pengumpulan data Kondisi

kawasan dan peta-peta Preliminary survey

Penentuan Lokasi Penelitian Hulu DAS Kali Bekasi

Atas Tengah Bawah

Pengumpulan Data

Lapangan Pengolahan Citra th 2009

Ground truthing

Pembuatan plot pengamatan pada masing-masing tipologi penutupan

pohon

Pengukuran diameter, jenis pohon dan jumlah pohon

Klasifikasi lahan berpenutupan pohon

Alometrik penduga biomassa pohon dari persamaan yang sudah ada

Pengolahan Data Penentuan Biomassa Pohon

pada skala plot Kondisi saat

ini Karbon biomassa pohon pada skala lanskap

Pengolahan Peta Tutupan Lahan 2000, 2003 Perubahan RTH permanen dan cadangan karbon Analisa Vegetasi Struktur dan Keanekargaman Jenis Pengolahan Data Penentuan cadangan

karbon Pohon pada skala plot Faktor konversi 0.5

(IPCC, 2000 ; Brown, 1999)

Korelasi

Rekomendasi Jenis dan struktur Komunitas

Vegetasi potensial sebagai karbon sekuester di RTH

Hulu DAS Kali Bekasi/Kabupaten Bogor C

- Pengumpulan data tegakan

Pengumpulan data tegakan meliputi pengukuran diameter (1,3 m), pendataan jenis dan jumlah pohon pada plot sampling masing-masing tipologi tutupan lahan bervegetasi pohon. Pengumpulan data tegakan ini diperlukan untuk penentuan biomassa pohon pada skala plot dan juga untuk kegiatan analisis vegetasi. Bentuk plot pengamatan yang dibuat disesuaikan dengan tipologi tutupan lahan berdasarkan ketentuan kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) (Permenhut no P.33/Menhut-II/2009), petunjuk praktis pengukuran karbon tersimpan (Hairiah & Rahayu, 2007), Manual Measuring Carbon Stock (Hariah, et al., 2009), Carbon Inventory Methods (Ravindranath & Ostwald, 2008) yaitu :

1) Hutan Tanaman

Pada tipologi hutan tanaman dibuat petak pengamatan berbentuk lingkaran (r = 17,8 m = 0,1 ha) sebanyak 3 ulangan sehingga total luas plot pengamatan 0,3 ha.

Gambar 5. Bentuk plot sampling lingkaran 2) Kebun Campuran/RTH Sentul City

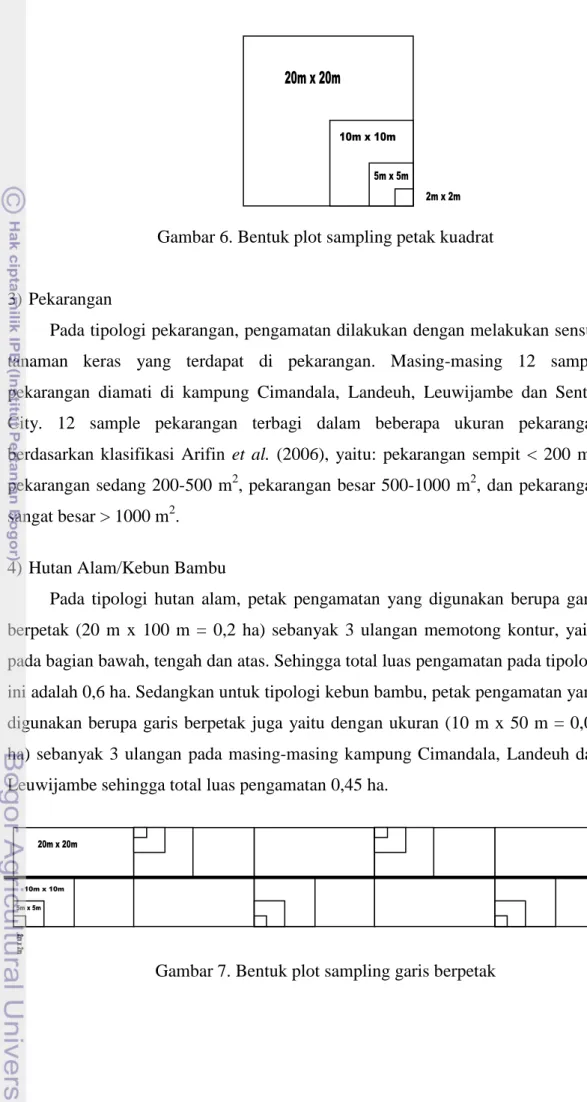

Pada tipologi kebun campuran/kebun bambu, petak pengamatan dibuat berupa petak kuadrat (20 m x 20 m = 0,04 ha) sebanyak 3 ulangan, yaitu di kampung Cimandala, Landeuh dan Leuwijambe. Pada masing-masing kampung dibuat sebanyak 8 petak kuadrat (0,32 ha) sehingga total luas pengamatan untuk kebun campuran 0,96 ha. Sedangkan pada tipologi taman, petak pengamatan dibuat di Sentul City sebanyak 20 petak kuadrat (0,04 Ha) sehingga total luas pengamatan untuk taman 0,8 ha, yaitu di di sempadan Jalan Siliwangi, Danau Parahayangan, Danau Graha Utama, taman publik di Puncak Semeru, Bukit Golf Hijau, Lembah Hijau dan Bukit Cemara.

Gambar 6. Bentuk plot sampling petak kuadrat

3) Pekarangan

Pada tipologi pekarangan, pengamatan dilakukan dengan melakukan sensus tanaman keras yang terdapat di pekarangan. Masing-masing 12 sample pekarangan diamati di kampung Cimandala, Landeuh, Leuwijambe dan Sentul City. 12 sample pekarangan terbagi dalam beberapa ukuran pekarangan berdasarkan klasifikasi Arifin et al. (2006), yaitu: pekarangan sempit < 200 m2, pekarangan sedang 200-500 m2, pekarangan besar 500-1000 m2, dan pekarangan sangat besar > 1000 m2.

4) Hutan Alam/Kebun Bambu

Pada tipologi hutan alam, petak pengamatan yang digunakan berupa garis berpetak (20 m x 100 m = 0,2 ha) sebanyak 3 ulangan memotong kontur, yaitu pada bagian bawah, tengah dan atas. Sehingga total luas pengamatan pada tipologi ini adalah 0,6 ha. Sedangkan untuk tipologi kebun bambu, petak pengamatan yang digunakan berupa garis berpetak juga yaitu dengan ukuran (10 m x 50 m = 0,05 ha) sebanyak 3 ulangan pada masing-masing kampung Cimandala, Landeuh dan Leuwijambe sehingga total luas pengamatan 0,45 ha.

Pada masing-masing plot pengamatan dilakukan pengukuran diameter pohon (1,3 m), pendataan jenis dan jumlah pohon. Kegiatan analisis vegetasi dilakukan dalam petak-petak contoh berukuran tertentu yang disesuaikan dengan tingkatan pertumbuhan vegetasi, yaitu : petak pengamatan untuk tingkat semai dengan ukuran 2 m x 2 m, petak pengamatan untuk tingkat pancang 5 m x 5 m, petak untuk tingkat tiang 10 m x 10 m, dan petak untuk tingkat pohon berukuran 20 m x 20 m.

Parameter yang ingin diketahui dari kegiatan analisis vegetasi ini adalah sebagai berikut:

1). Petak contoh semai (2 m x 2 m): komposisi jenis, jumlah individu setiap jenis.

2). Petak contoh pancang (5 m x 5 m): komposisi jenis, jumlah individu setiap jenis, diameter setinggi dada (Dbh)

3). Petak contoh tiang (10 m x 10 m): komposisi jenis, jumlah individu setiap jenis, diameter setinggi dada (Dbh)

4). Petak contoh pohon (20 m x 20 m): komposisi jenis, jumlah individu setiap jenis, diameter setinggi dada (Dbh)

Adapun batasan tingkatan pertumbuhan vegetasi, yaitu :

Semai (Seedlings) merupakan tumbuhan yang mempunyai tinggi kurang dari 1,5 m. Dalam kelompok ini termasuk semai pohon, terna, paku-pakuan, rotan, pandan, tumbuhan memanjat.

Pancang (Saplings) merupakan tumbuhan yang mempunyai diameter batang kurang dari 10 cm dan tinggi lebih dari 1,5 m. Dalam kelompok ini termasuk pula perdu, tumbuhan memanjat dan anakan pohon.

Tiang (Poles) adalah pohon yang mempunyai diameter batang antara 10-20 cm. Dengan batasan ini tumbuhan memanjat, berkayu, palmae dan bambu yang mempuyai diameter seperti ketentuan tersebut termasuk dalam kelompok ini. Pohon (Trees) adalah tumbuhan yang mempunyai diameter batang >20 cm.

3.5.2 Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan meliputi penghitungan biomassa pohon pada masing-masing tipologi lahan pada skala plot dan pengolahan citra.

- Penentuan biomassa pohon pada skala plot

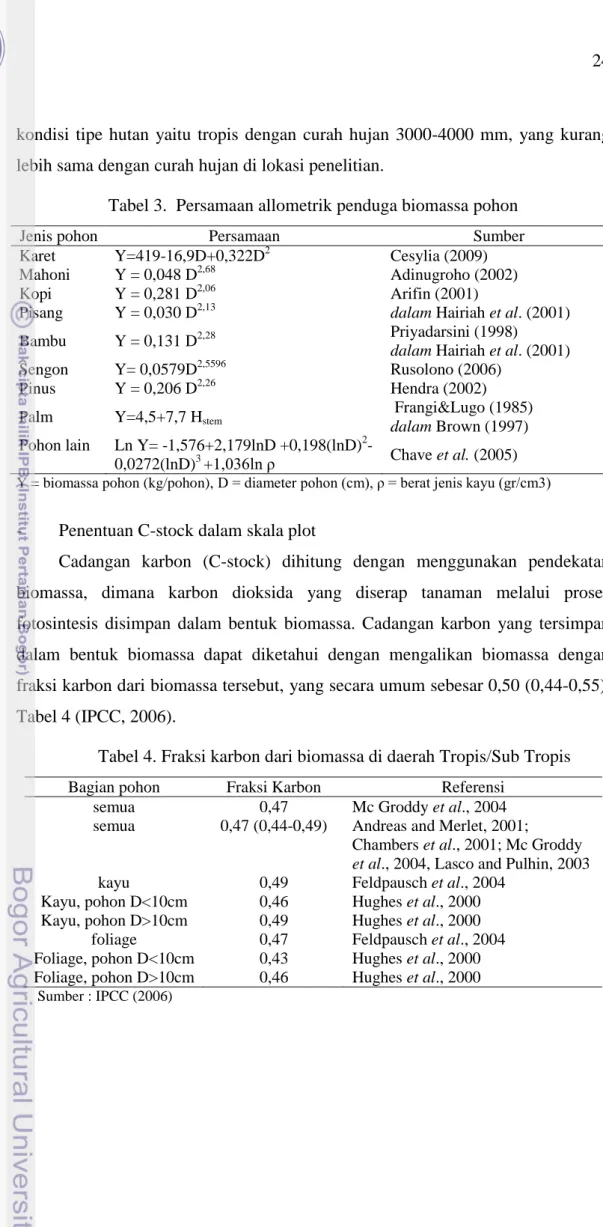

Penentuan biomassa pohon pada skala plot dari beberapa jenis pohon dilakukan dengan metode non destructive sampling, yaitu melakukan penghitungan menggunakan beberapa persamaan alometrik spesifik yang telah tersedia (Tabel 3). Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pendugaan biommasa pohon tanpa menyebabkan kerusakan pohon (Brown, 1997; Hairiah & Rahayu, 2007). Pada sebagian besar kegiatan pendugaan karbon biomassa pohon, metode ini lebih sering digunakan seperti halnya yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2004) dalam pendugaan cadangan karbon di Kabupaten Nunukan, begitu juga halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Hairiah et al. (2001), Heriansyah et al. (2003); MacDicken (1997) dan Snowdown et al. (2002).

Pemilihan persamaan alometrik yang tepat merupakan salah satu komponen utama yang harus diperhatikan dalam melakukan pendugaan biomassa menurut Chave et al. (2004) penyebab kesalahan utama dalam pendugaan biomassa adalah dalam pemilihan model. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan persamaan alometrik adalah kesesuaian jenis, kondisi lokasi dan selang diameter dimana alometrik tersebut disusun. Adapun persamaan alometrik penduga biomassa pohon yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3. Model-model tersebut merupakan model yang memiliki kesesuain jenis dan kondisi lokasi penelitian. Model-model persamaan yang dipilih dihasilkan dari lokasi yang memiliki kondisi kurang lebih sama dengan lokasi penelitian, yaitu daerah Cianjur, Puncak, Ciamis, Wonosobo. Persamaan spesifik jenis menjadi salah satu kendala dalam pendugaan biomassa di daerah tropis karena daerah tropis memiliki jumlah jenis yang sangat banyak, sehingga diperlukan model persamaan campuran (mix species model) dari beberapa jenis (Chave et al, 2005). Dalam penelitian ini, jika persamaan spesifik jenis tidak tersedia maka akan digunakan persamaan Chave et al. (2005), dipilih model berikut karena model ini merupakan hasil pengembangan dan koreksi dari beberapa model sebelumnya yang telah ada, jumlah pohon contoh yang besar (2410 pohon), beberapa site penelitiannya di Indonesia serta model ini spesifik

kondisi tipe hutan yaitu tropis dengan curah hujan 3000-4000 mm, yang kurang lebih sama dengan curah hujan di lokasi penelitian.

Tabel 3. Persamaan allometrik penduga biomassa pohon

Jenis pohon Persamaan Sumber

Karet Y=419-16,9D+0,322D2 Cesylia (2009) Mahoni Y = 0,048 D2,68 Adinugroho (2002)

Kopi Y = 0,281 D2,06 Arifin (2001)

Pisang Y = 0,030 D2,13 dalam Hairiah et al. (2001) Bambu Y = 0,131 D2,28 Priyadarsini (1998)

dalam Hairiah et al. (2001) Sengon Y= 0,0579D2,5596 Rusolono (2006)

Pinus Y = 0,206 D2,26 Hendra (2002)

Palm Y=4,5+7,7 Hstem

Frangi&Lugo (1985) dalam Brown (1997) Pohon lain Ln Y= -1,576+2,179lnD +0,198(lnD)2

-0,0272(lnD)3 +1,036ln ρ Chave et al. (2005)

Y = biomassa pohon (kg/pohon), D = diameter pohon (cm), ρ = berat jenis kayu (gr/cm3)

- Penentuan C-stock dalam skala plot

Cadangan karbon (C-stock) dihitung dengan menggunakan pendekatan biomassa, dimana karbon dioksida yang diserap tanaman melalui proses fotosintesis disimpan dalam bentuk biomassa. Cadangan karbon yang tersimpan dalam bentuk biomassa dapat diketahui dengan mengalikan biomassa dengan fraksi karbon dari biomassa tersebut, yang secara umum sebesar 0,50 (0,44-0,55), Tabel 4 (IPCC, 2006).

Tabel 4. Fraksi karbon dari biomassa di daerah Tropis/Sub Tropis

Bagian pohon Fraksi Karbon Referensi semua 0,47 Mc Groddy et al., 2004 semua 0,47 (0,44-0,49) Andreas and Merlet, 2001;

Chambers et al., 2001; Mc Groddy et al., 2004, Lasco and Pulhin, 2003 kayu 0,49 Feldpausch et al., 2004

Kayu, pohon D<10cm 0,46 Hughes et al., 2000 Kayu, pohon D>10cm 0,49 Hughes et al., 2000

foliage 0,47 Feldpausch et al., 2004 Foliage, pohon D<10cm 0,43 Hughes et al., 2000 Foliage, pohon D>10cm 0,46 Hughes et al., 2000

- Pengolahan Citra

Alos AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiomater type 2) merupakan citra yang akan digunakan untuk melakukan interpretasi tutupan lahan di Hulu DAS Kali Bekasi pada tahun 2009. Citra Alos AVNIR-2 mempunyai karakteristik sebagai berikut (JAXA, 2008) :

Jumlah band : 4

Panjang gelombang : Band 1 (0.42-0.50 μm)

Band 2 (0,52-0,60 μm)

Band 3 (0,61-0,69 μm)

Band 4 (0,76-0,89 μm)

Resolusi spasial : 10 m Resolusi radiometrik : 8 bit

Resolusi temporal : 46 (revisit, hari) Waktu peluncuran : 2006

Pengolahan citra dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 1) Koreksi Citra

Pengolahan awal meliputi pemeriksaan dan koreksi data asli dari distorsi radiometris dan geometris. Pemeriksaan data dari distorsi radiometris pengaruh atmosfer dilakukan dengan metode histogram adjustment, yaitu histogram nilai digital setiap kanal diperiksa untuk mengetahui nilai minimumnya selanjutnya apabila nilai tersebut tidak sama dengan nol, maka dilakukan koreksi dengan pengurangan nilai setiap piksel pada kanal tersebut sebesar nilai minimumnya.

Koreksi geometris dilakukan dengan mencari sejumlah ground control point (GCP) yang dapat dikenali baik pada citra maupun peta acuan dan dicatat koordinatnya. GCP yang dicari adalah tersebar merata dan relatif permanen dalam kurun waktu pendek. Jumlah minimum GCP dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah GCP minimum = (t+1)((t+2)/2)

Dalam hal ini nilai t adalah ordo persamaan transformasi. Persamaan transformasinya adalah dengan Orde 1 (Affine transformation), yaitu sebagai berikut:

p' = a0 + a1x + a2y l' = b0 + b1x + b2y

Selanjutnya dilakukan resampling dengan metode tetangga terdekat (nearest neighbourhood interpolation) karena metode ini paling efisien dan tidak mengubah nilai digital number (DN) yang asli. Kemudian dilakukan eliminasi GCP yang menyebabkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) tinggi, sampai dicapai nilai RMSE < 0,5 pixel.

RMSE dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

Dalam hal ini:

Poriginal, Ioriginal = koordinat asli dari GCP pada citra

P', I' = koordinat estimasi 2) Pemilihan Kanal Spektral

Pemilihan kanal spektral untuk klasifikasi dilakukan dengan menggunakan metode Optimum Index Factor (OIF). Kombinasi tiga kanal spektral yang terpilih adalah kombinasi yang memiliki nilai OIF tertinggi. Adapun rumus untuk menghitung OIF adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini: S = simpangan baku r = koefisien korelasi 3) Penajaman Citra

Tujuan dari penajaman citra adalah untuk memperbaiki kemampuan mendeteksi obyek pada citra sehingga obyek pada citra dapat lebih mudah diinterpretasikan. Dalam penelitian ini digunakan algoritma penajaman citra linear (percentage linear contrast enhancement) untuk penajaman spektral (spectral enhancement) dan algoritma penajaman tepi (sharp enhancement) dengan filter high pass untuk penajaman spasial (spatial enhancement).

4) Klasifikasi

Terdapat dua pendekatan dasar klasifikasi citra multikanal dalam berbagai bidang terapan penginderaan jauh, yaitu klasifikasi terbimbing (supervised classification) dan klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised classification)

(Lillesand dan Kiefer, 1979; Jaya,1997). Klasifikasi terbimbing didasarkan pada data hasil pekerjaan lapangan atau peta. Pendekatan klasifikasi ini menghasilkan informasi yang lebih realistis dan membuahkan hasil klasifikasi yang lebih akurat daripada klasifikas tidak terbimbing (unsupervised classification) atau analisis cluster yang hanya menghasilkan kelas-kelas spektral yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Metode kemiripan maksimum (maximum likelihood method) adalah metode yang paling banyak digunakan, dimana digital number (DN) pada kanal untuk setiap kelas mewakili pengamatan yang bebas (independent) dan populasi yang digambarkan mengikuti distribusi normal peubah ganda (multivariate normal distribution).

5) Evaluasi Ketelitian Klasifikasi

Penilaian ketelitian klasifikasi dilakukan dengan rumus Kappa Acuracy. Rumus ini digunakan karena memperhitungkan semua elemen dalam matrik kesalahan (Confussion matrix). Rumus kappa accuracy ini juga digunakan untuk menguji kesignifikasian dua matrik kesalahan yang berasal dari metode yang berbeda atau kombinasi kanal yang berbeda (Jaya, 1997).

3.5.3 Analisis Data

- Analisis struktur tegakan dan keanekaragaman jenis

Untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis tumbuhan maka pada masing-masing plot pengamatan dilakukan analisis kerapatan, frekuensi, dan dominasi untuk setiap jenis tumbuhan. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Soerianegara & Indrawan, 2008) :

x100% jenis seluruh Kerapatan jenis suatu Kerapatan (KR) jenis suatu relatif Kerapatan contoh petak -sub seluruh Jumlah jenis suatu ditemukan petak -sub Jumlah (F) jenis suatu Frekuensi contoh petak Luas jenis suatu individu Jumlah (K) jenis suatu Kerapatan x100% jenis seluruh Frekuensi jenis suatu Frekuensi (FR) jenis suatu relatif Frekuensi Contoh Petak Luas jenis suatu dasar bidang Luas (D) jenis suatu Dominansi

Selanjutnya dihitung nilai Indeks Nilai Penting (INP) untuk mengetahui jenis dan tingkat tumbuhan yang dominan dengan rumus sebagai berikut :

Semai:

INP = KR + FR

Pancang, Tiang, Pohon: INP = KR + FR + DR

Secara kuantitatif, gambaran kualitas tegakan dapat dilihat berdasarkan indeks kekayaan (R), indeks keanekaragaman (H’) dan indeks dominasi (C) (Whittaker, 1975).

Indeks kekayaan margalef (R)

Indeks keanekaragaman Shannon (H’)

Indeks dominansi Simpson (C)

- Analisis tutupan lahan dan perubahannya

Analisis tutupan lahan dilakukan dengan menginterpretasi citra AVNIR-2 tahun 2009, sedangkan analisis perubahan RTH Permanen dilakukan dengan menganalisis perubahan tutupan lahan berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2000, 2003 dan 2009.

Keterangan :

R = indeks kekayaan jenis

S = jumlah total jenis dalam suatu habitat NO =jumlah individu pada suatu habitat

(NO) Ln 1 S R N ni Ln N ni H' Keterangan : H’ = indeks keanekaragaman ni = Nilai INP jenis ke-i N = Nilai INP total

2 N ni C Keterangan : C = indeks dominansi ni = nilai INP jenis ke-i N = nilai INP total

x100% jenis seluruh Dominansi jenis suatu Dominansi (DR) jenis suatu relatif Dominansi

- Analisis cadangan karbon

Penentuan potensi karbon biomassa pohon dilakukan penghitungan hanya dengan menggunakan faktor konversi nilai biomassa menjadi nilai karbon sebagaimana disarankan (IPCC, 2000; Brown, 1999), yaitu dengan factor konversi sebesar 0,5.Terdapat variasi potensi persediaan karbon untuk setiap tipologi lahan. Variasi dapat terjadi karena perbedaan dalam komposisi jenis tanaman dan kerapatan. Sejauhmana variasi yang terjadi dalam potensi persediaan karbon pada masing-masing tipe lahan, maka akan dianalisis besarnya nilai rata-rata yang diperoleh untuk setiap tipe lahan.

Sedangkan potensi karbon biomassa pohon pada skala lanskap ditentukan dengan data spasial yaitu melakukan ekstrapolasi data sampling karbon biomassa pohon pada skala plot terhadap luasan masing-masing tutupan lahan yang diperoleh dari pengolahan citra. Serapan CO2 dihitung dengan menggunakan

perbandingan massa molekul relatif CO2 (44) dan massa atom relatif C (12) yaitu

serapan CO2 = 3,67 x cadangan karbon.

- Korelasi cadangan karbon dengan struktur komunitas vegetasi

Kerapatan, luas bidang dasar, dan keanekaragaman jenis menggambarkan struktur dari sebuah tegakan. Dalam penelitian ini juga akan dianalisis korelasi parameter – parameter tersebut dengan cadangan karbon yang tersimpan pada tegakan tersebut.