AKTIVITAS RESIDU EKSTRAK BUAH Piper cubeba L.

(PIPERACEAE) DAN DAUN Tephrosia vogelii HOOK. F.

(LEGUMINOSAE) TERHADAP LARVA Crocidolomia

pavonana (F.) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE)

DIMAS ALIT NUGROHO

PROGRAM STUDI HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

DIMAS ALIT NUGROHO. Aktivitas Residu Ekstrak Buah Piper cubeba L. (Piperaceae) dan Daun Tephrosia vogelii Hook. f. (Leguminosae) terhadap Larva

Crocidolomia pavonana (F.) (Lepidoptera: Crambidae). Dibimbing oleh DJOKO

PRIJONO.

Penelitian ini bertujuan menentukan aktivitas residu ekstrak buah Piper

cubeba dan ekstrak daun Tephrosia vogelii, serta campuran dua jenis ekstrak

tersebut terhadap larva Crocidolomia pavonana (F.) di laboratorium dan rumah kaca. Ekstrak yang diuji lengkap sampai dengan pengujian persistensi di rumah kaca adalah fraksi heksana (f.h.) padatan P. cubeba, f.h. T. vogelii, dan campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii. Formulasi insektisida berbahan aktif

Bacillus thuringiensis (Turex WP) dan profenofos (Curacron 500 EC) digunakan

sebagai pembanding. Pengujian di laboratorium dilakukan dengan metode celup daun. Pada perlakuan ekstrak P. cubeba dan T. vogelii serta B. thuringiensis, mortalitas larva masih rendah pada 24 jam sejak awal perlakuan (JAP) dan mulai meningkat pada 48 JAP. Berdasarkan nilai LC50 pada 72 JAP, urutan toksisitas

bahan uji terhadap larva C. pavonana ialah B. thuringiensis = profenofos > campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii ≥ f.h. T. vogelii > f.h. padatan P.

cubeba, dengan nilai LC50 berturut-turut 0,010%; 0,013%; 0,112%; 0,14%; dan

0,341%. Campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii bersifat sinergistik lemah pada taraf LC50 untuk pengamatan 48 dan 72 JAP, sedangkan pada taraf

LC95 campuran tersebut bersifat aditif pada 48 JAP dan sinergistik lemah pada 72

JAP. Perlakuan dengan residu B. thuringiensis mengakibatkan mortalitas larva yang masih tinggi hingga 7 HSP (>85%), sedangkan f.h. T. vogelii memiliki persistensi yang cukup baik (mortalitas >70% pada 7 HSP) dan campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii memiliki persistensi sedang (mortalitas >50% pada 7 HSP). Secara umum aktivitas residu bahan uji mulai menurun pada 3 HSP. Aktivitas residu profenofos menurun tajam dari 3 HSP ke 5 HSP dan 7 HSP, yaitu mortalitas larva menurun dari sekitar 70% menjadi 18% dan 0%. Dengan demikian, f.h. T. vogelii dan campurannya dengan f.h. padatan P. cubeba berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan insektisida alternatif untuk mengendalikan hama C. pavonana.

AKTIVITAS RESIDU EKSTRAK BUAH Piper cubeba L.

(PIPERACEAE) DAN DAUN Tephrosia vogelii HOOK. F.

(LEGUMINOSAE) TERHADAP LARVA Crocidolomia

pavonana (F.) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE)

DIMAS ALIT NUGROHO

A44104030

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Aktivitas Residu Ekstrak Buah Piper cubeba L. (Piperaceae) dan Daun Tephrosia vogelii Hook. f.

(Leguminosae) terhadap Larva Crocidolomia pavonana (F.) (Lepidoptera: Crambidae).

Nama Mahasiswa : Dimas Alit Nugroho NIM : A44104030

Menyetujui, Pembimbing

Ir. Djoko Prijono, MAgrSc. NIP 131284820

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, MAgr. NIP 131124019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1986 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Nugroho dan Ibu Eka Hujannia.

Penulis menyelesaikan pendidikan lanjutan atas di SMAN 6 Bekasi pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI).

Selama di IPB penulis ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diadakan Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman (Himasita) dan menjadi pengurus Himasita Departemen Keprofesian periode 2007-2008. Selain itu, penulis berperan serta dalam Dewan Keluarga Masjid An-Naml periode 2004-2005 dan 2005-2006. Penulis menjadi asisten praktikum mata kuliah Pemanfaatan dan Pengelolaan Pestisida pada tahun 2008.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Aktivitas Residu Ekstrak Buah

Piper cubeba L. (Piperaceae) dan Daun Tephrosia vogelii Hook. f.

(Leguminosae) terhadap Larva Crocidolomia pavonana (F.) (Lepidoptera: Crambidae)”. Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan sejak September 2007 hingga Mei 2008. Sumber dana yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bagian dari

Research Grant Program B kepada pembimbing penelitian dan skripsi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Djoko Prijono, MAgrSc., selaku dosen pembimbing yang telah memberi-kan masumemberi-kan-masumemberi-kan serta informasi baru kepada penulis.

2. Dr. Ir. Widodo, MS., selaku dosen penguji tamu.

3. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, MSc., selaku dosen pembimbing akademik. 4. Keluarga, Bapak Bambang Nugroho, Ibu Eka Hujannia, Bunda, Eyang, Bayu,

Iyo dan Rayhan yang telah memberikan semangat, perhatian, dan kasih sayang.

5. Rekan-rekan penelitian, Ferdi, Alfi, dan Dewi, yang telah banyak membantu. 6. Astrid Riska Poetri yang selalu memberikan semangat, pengertian, dan

kesabaran.

7. Teman-teman yang bekerja di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Siti, David, Zulfirman, Manda, Maria, Intan, Mathilda, Heni, Fitri, Budi, Herma, Mika, Fariza, dan Bapak Agus Sudrajat yang telah menyemarakkan suasana penelitian.

8. Seluruh teman-teman saya, khususnya HPT’41, atas kerja samanya selama ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Mei 2008 Dimas Alit Nugroho

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix DAFTAR LAMPIRAN ... x PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan Penelitian ... 3 Manfaat Penelitian ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Sifat Insektisida Piper cubeba ... 4

Sifat Insektisida Tephrosia vogelii ... 5

Insektisida Pembanding Bacillus thuringiensis ... 7

Insektisida Pembanding Profenofos ... 8

Crocidolomia pavonana Sebagai Hama Tanaman Brassicaceae ... 9

Arti Ekonomi ... 9

Siklus Hidup ... 10

Pengendalian ... 10

BAHAN DAN METODE ... 12

Tempat dan Waktu Penelitian ... 12

Perbanyakakan Tanaman Pakan ... 12

Pembiakan Serangga Uji ... 12

Tumbuhan Sumber Ekstrak ... 13

Insektisida Pembanding ... 13

Ekstraksi Buah P. cubeba ... 13

Metode Pengujian ... 14

Pengujian di Laboratorium ... 14

Pengujian Persistensi di Rumah Kaca ... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 18

Pengaruh Bahan Uji terhadap Mortalitas Larva C. pavonana . 18

Pengaruh Bahan Uji terhadap Perkembangan Larva C. pavonana ... 20

vii

Halaman Persistensi Bahan Uji di Rumah Kaca ... 22

Pembahasan Umum ... 25

KESIMPULAN DAN SARAN ... 29

DAFTAR PUSTAKA ... 30

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Penduga parameter hubungan konsentrasi-mortalitas bahan uji

terhadap larva instar II C. pavonana dengan metode celup daun ... 21 2 Sifat aktivitas campuran fraksi heksana padatan P. cubeba dan fraksi

heksana T. vogelii (8:3) terhadap larva instar II C. pavonana dengan

metode celup daun ... 22 3 Pengaruh bahan uji terhadap perkembangan larva C. pavonana ... 23 4 Mortalitas larva C. pavonana akibat perlakuan residu ekstrak P.

cubeba dan T. vogelii, serta insektisida pembanding B. thuringiensis

DAFTAR GAMBAR

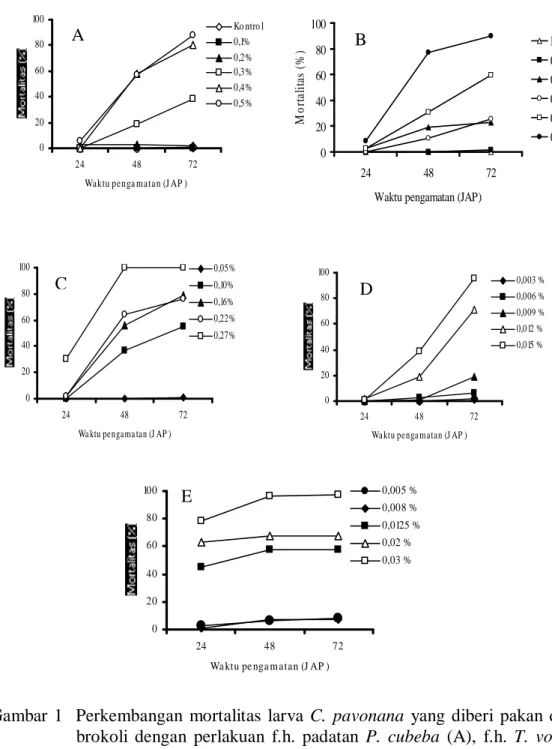

Halaman 1 Perkembangan mortalitas larva C. pavonana yang diberi pakan daun

brokoli dengan perlakuan fraksi heksana (f.h.) padat P. cubeba, f.h.

T. vogelii, campuran f.h. padatan P. cubeba dan f.h. T. vogelii, B.

thuringiensis, dan profenofos ... 19

2 Aktivitas bahan uji terhadap larva C. pavonana setelah dipaparkan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Hasil uji pendahuluan pengaruh ekstrak Piper cubeba terhadap

mortalitas dan perkembangan larva instar II Crocidolomia

pavonana...

36 2 Hasil uji lanjutan pengaruh ekstrak P. cubeba (fraksi heksana

padatan) terhadap mortalitas dan perkembangan larva instar II C.

pavonana... 38 3 Hasil uji pendahuluan pengaruh ekstrak campuran fraksi heksana

minyak P. cubeba dan fraksi heksana T. vogelii terhadap mortalitas

dan perkembangan larva instar II C. pavonana ... 40 4 Hasil uji pendahuluan pengaruh campuran fraksi heksana padatan P.

cubeba dan fraksi heksana T. vogelii terhadap mortalitas dan

perkembangan larva instar II C. pavonana………. 41 5 Hasil uji lanjutan pengaruh campuran fraksi heksana padatan P.

cubeba dan fraksi heksana T. vogelii terhadap mortalitas dan

perkembangan larva instar II C. pavonana………. 42 6 Hasil uji pendahuluan pengaruh formulasi Bacillus thuringiensis

(Turex WP) terhadap mortalitas dan perkembangan larva instar II

C. pavonana………... 44

7 Hasil uji pendahuluan pengaruh formulasi profenofos terhadap

mortalitas dan perkembangan larva instar II C. pavonana………… 45 8 Hasil uji lanjutan pengaruh formulasi B. thuringiensis terhadap

mortalitas dan perkembangan larva instar II C. pavonana... 46 9 Hasil uji lanjutan pengaruh formulasi profenofos terhadap

mortalitas dan perkembangan larva instar II C. pavonana... 48 10 Hasil uji aktivitas residu ekstrak P. cubeba dan T. vogelii serta

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) sampai saat ini masih menjadi masalah penting dalam setiap usaha pertanian. Berbagai macam cara telah dilakukan petani untuk mengendalikan OPT, salah satu di antaranya yang paling sering diterapkan ialah pengendalian kimia dengan insektisida sintetik. Aplikasi insektisida sintetik dapat dilakukan dengan mudah dan hasilnya dapat dilihat dengan cepat. Namun demikian, penggunaan insektisida secara berlebihan dan terus-menerus dapat menimbulkan berbagai masalah, di antaranya resistensi dan resurjensi hama, keracunan pada makhluk hidup bukan sasaran termasuk musuh alami hama, residu pestisida pada hasil panen, dan pencemaran lingkungan (Perry et al. 1998). Untuk mengurangi berbagai masalah akibat penggunaan insektisida sintetik, perlu dikembangkan sarana pengendalian alternatif yang efektif terhadap hama sasaran serta relatif aman terhadap lingkungan.

Bahan insektisida yang berasal dari tumbuhan (insektisida botani) merupakan sarana pengendalian alternatif yang umumnya lebih aman dibandingkan dengan insektisida sintetik sehingga sesuai untuk digunakan sebagai komponen pendukung pengendalian hama terpadu (PHT) (Prijono 2006). Tiga jenis insektisida botani, yaitu piretrin dari Tanacetum cinerariifolium (Asteraceae), nikotin dari Nicotiana spp. (Solanaceae), serta rotenon dari Derris spp. dan Lonchocarpus spp. (Leguminosae), umum digunakan dalam pengendalian hama sebelum insektisida sintetik digunakan secara luas (Prakash & Rao 1997). Sekarang insektisida botani berbahan aktif piretrin dan rotenon sering digunakan untuk mengendalikan hama pada pertanian organik selain insektisida botani berbahan aktif azadiraktin dari Azadirachta indica (Meliaceae) (Isman 2006).

Salah satu famili tumbuhan yang sifat insektisidanya akhir-akhir ini sering diteliti lagi ialah Piperaceae (Bernard et al. 1995; Scott et al. 2008). Di antara spesies anggota famili Piperaceae yang sifat insektisidanya mulai banyak mendapat perhatian para peneliti ialah Piper cubeba. Su (1990) melaporkan bahwa ekstrak heksana buah kemukus bersifat toksik dan repelen terhadap

kumbang gudang Sitophilus oryzae dan Callosobruchus maculatus. Di Ceko dilaporkan bahwa tiga senyawa lignan yang terdapat dalam buah kemukus, yaitu hinokinin, kubebin, dan yatein, bersifat menghambat makan (antifeedant) terhadap kumbang gudang Sitophilus granarius, Tribolium castaneum, dan

Trogoderma granarium (Harmatha & Nawrot 2002). Senyawa sekunder yang

umum ditemukan di dalam buah P. cubeba termasuk dalam kelompok lignan (Elfahmi et al. 2007). Buah P. cubeba dilaporkan mengandung sekurang-kurangnya 27 jenis senyawa lignan, termasuk tiga jenis senyawa yang telah disebutkan, tetapi belum semuanya telah diuji sifat insektisidanya. Senyawa lignan dari buah P. cubeba, seperti klusin, dihidroklusin, dan yatein, memiliki aktivitas yang kuat dalam menghambat kerja enzim sitokrom P450 yang dapat menguraikan senyawa asing termasuk insektisida (Usia et al. 2005). Terhambatnya kerja enzim tersebut memungkinkan insektisida yang dikombinasikan dengan senyawa lignan tadi dapat tetap bekerja. Dengan demikian ekstrak P. cubeba atau senyawa lignannya berpotensi memberikan efek sinergistik bila dicampurkan dengan insektisida lain.

Leguminosae juga merupakan famili tumbuhan yang beberapa spesiesnya telah lama diketahui bersifat insektisida, salah satu di antaranya yang terkenal ialah tuba (Derris elliptica). Akar tuba merupakan sumber insektisida botani rotenon yang banyak digunakan (Isman 2006). Tanaman Leguminosae lain yang mengandung rotenon ialah Tephrosia vogelii. Pada tanaman ini rotenon lebih banyak terdapat di bagian daun dibandingkan dengan bagian tangkai daun, batang, dan akar (Delfel et al. 1970; Hagemann et al. 1972). Dengan demikian penggunaan daun T. vogelii sebagai sumber rotenon akan lebih praktis dibandingkan dengan akar tuba.

Di Afrika, serbuk daun T. vogelii sering digunakan untuk melindungi biji-bijian di penyimpanan dari serangan hama. Delobel dan Malonga (1987) melaporkan bahwa tepung biji T. vogelii yang dicampur dengan kacang tanah pada konsentrasi 2,5% (w/w) mengakibatkan kematian kumbang kacang tanah

Caryedon serratus sebesar 98,8% (kontrol 14%). Baru-baru ini, Reuben et al.

(2006) melaporkan bahwa pencampuran tepung daun T. vogelii 2% pada biji kapri dapat menurunkan kerusakan biji oleh kumbang C. maculatus dari 33,1% menjadi 2

7%. Di Indonesia, T. vogelii sering ditanam di lahan pertanian organik untuk dimanfaatkan sebagai bahan insektisida botani. Namun demikian, penelitian yang sistematis mengenai insektisida botani dari T. vogelii di Indonesia masih terbatas.

Serangga uji yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Crocidolomia

pavonana, merupakan hama penting pada tanaman Brassicaceae seperti kubis,

sawi, petsai, brokoli, dan lobak. Larva C. pavonana biasanya menyerang daun tanaman hingga habis dan hanya meninggalkan tulang-tulang daun. Kerusakan yang ditimbulkan mencapai 100% bila upaya pengendalian tidak dilakukan (Sastrosiswojo & Setiawati 1993). Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani ialah pengendalian secara kimiawi karena dapat memberikan hasil yang nyata dalam waktu singkat.

Pemanfaatan insektisida botani di tingkat petani masih terbatas karena beberapa kendala, antara lain insektisida sintetik masih lebih disukai karena mudah didapat, praktis, dan hasilnya cepat terlihat, ketersediaan bahan insektisida botani relatif terbatas; persistensi insektisida botani lebih singkat daripada insektisida sintetik; dan biaya produksi insektisida botani tidak selalu lebih murah daripada biaya produksi insektisida sintetik. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan pencarian secara lebih luas jenis-jenis tumbuhan sumber insektisida botani yang efektif dan upaya untuk meningkatkan persistensinya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menentukan aktivitas residu ekstrak buah P. cubeba dan daun T. vogelii serta campuran kedua jenis ekstrak tersebut terhadap larva C.

pavonana di laboratorium dan rumah kaca.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai aktivitas residu ekstrak P. cubeba dan campurannya dengan ekstrak T. vogelii terhadap larva C. pavonana serta menghasilkan bahan insektisida alternatif untuk mengendalikan hama C. pavonana.

TINJAUAN PUSTAKA

Sifat Insektisida Piper cubeba

Kemukus (Piper cubeba L.) merupakan perdu merambat dengan tinggi sampai 15 m. Di Jawa Tengah, tumbuhan tersebut telah lama dibudidayakan sebagai bahan ramuan obat tradisional untuk mengobati gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan penyakit kelamin (Heyne 1987). Selain itu, buah kemukus juga digunakan sebagai rempah-rempah.

Penelitian tentang sifat insektisida buah kemukus masih terbatas. Di Amerika Serikat, Su (1990) melaporkan bahwa ekstrak heksana buah kemukus bersifat toksik dan repelen terhadap kumbang gudang Sitophilus oryzae dan

Callosobruchus maculatus. Pada penelitian lain, Harmatha dan Nawrot (2002) di

Ceko melaporkan bahwa tiga senyawa lignan yang terdapat dalam buah kemukus, yaitu hinokinin, kubebin, dan yatein, bersifat menghambat makan (antifeedant) pada kumbang gudang Sitophilus granarius, Tribolium castaneum, dan

Trogoderma granarium. Pada metode dengan pilihan, penghambatan makan oleh

hinokinin terhadap imago S. granarius, imago dan larva T. confusum, dan larva T.

granarium berturut-turut 94,5%, 100%, 82,2%, dan 64%; penghambatan oleh

kubebin 100%, 74,2%, 100%, dan 92,2%; dan penghambatan oleh yatein 100%, 100%, 83%, dan 100%.

Penyulingan buah kemukus menghasilkan minyak atsiri sebanyak 11,8% (w/w) dan dari minyak atsiri tersebut berhasil diidentifikasi 105 senyawa yang termasuk dalam golongan terpen dan seskuiterpen (Bos et al. 2007). Senyawa dalam dua kelompok tersebut banyak yang bersifat sebagai penghambat makan atau repelen terhadap serangga (Jacobson 1990). Buah kemukus juga dilaporkan mengandung senyawa amida/alkaloid piperin yang juga terdapat pada biji lada (Piper nigrum) dan tumbuhan Piperaceae lainnya serta telah dilaporkan bersifat insektisida (Parmar et al. 1997; Scott et al. 2008).

Sekurang-kurangnya 27 senyawa lignan telah diisolasi dari buah kemukus, dan 18 di antaranya memiliki gugus metilendioksifenil di dalam strukturnya (Usia

et al. 2005; Elfahmi et al. 2007). Gugus tersebut merupakan ciri penting dari

sitokrom P450 yang dapat mendegradasi insektisida (Matsumura 1985). Tiga senyawa lignan (hinokinin, kubebin, dan yatein) yang bersifat sebagai penghambat makan di atas juga mengandung gugus tersebut (Harmatha & Nawrot 2002). Campuran tiga macam amida tak jenuh dari biji lada yang mengandung gugus metilendioksifenil, yaitu piperisida, dihidropiperisida, dan guininsin, menunjukkan sinergisme tinggi terhadap kumbang Callosobruchus chinensis (Miyakado et al. 1989).

Bernard et al. (1989) melaporkan bahwa kubebin dapat menghambat aktivitas enzim mikrosoma (sitokrom P450) dari saluran pencernaan ulat penggerek batang jagung Ostrinia nubilalis. Beberapa senyawa lignan dari buah kemukus dilaporkan menghambat aktivitas sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) dari mikrosoma hati manusia yang berperan dalam mendegradasi senyawa asing termasuk obat-obatan (Usia et al. 2005). IC50 (konsentrasi yang menghambat

aktivitas enzim sebesar 50%) klusin dan yatein terhadap CYP3A4 masing-masing 0,83 dan 1 µM, yang setara dengan kontrol positif (ketokonazol, IC50 0,72 µM).

Dengan memperhatikan kemampuan senyawa aktif buah kemukus untuk menghambat aktivitas enzim pendegradasi senyawa asing, ekstrak buah kemukus juga akan diuji dalam bentuk campuran dengan ekstrak T. vogelii dengan harapan terjadi sinergisme di antara kedua jenis ekstrak tersebut. Penggunaan campuran insektisida botani yang bersifat sinergis dapat menghemat bahan insektisida karena komponen dalam campuran akan digunakan dalam dosis yang rendah daripada dosis masing-masing komponen secara terpisah.

Sifat Insektisida Tephrosia vogelii

Kacang babi (Tephrosia vogelii) merupakan tumbuhan perdu tahunan yang tumbuh dengan cepat, bercabang agak banyak, dan tinggi mencapai 2–3 m. Di Jawa, kacang babi sering ditanam di perkebunan cokelat, karet, kina, dan kopi sebagai pupuk hijau dan penahan angin (Heyne 1987).

Sifat insektisida T. vogelii telah lama diketahui. Tepung daun kacang babi digunakan oleh petani di Afrika Timur untuk melindungi biji-bijian di penyimpanan dari serangan hama (Koona & Dorn 2005). Delobel dan Malonga (1987) melaporkan bahwa tepung biji T. vogelii yang dicampur dengan kacang tanah pada konsentrasi 2,5% (w/w) mengakibatkan kematian kumbang kacang

tanah Caryedon serratus sebesar 98,8% (kontrol 14%). Serbuk daun T. vogelii dilaporkan bersifat repelen terhadap kumbang C. maculatus (Boeke et al. 2004). Koona dan Dorn (2005) melaporkan bahwa perlakuan ekstrak heksana daun T.

vogelii pada biji kacang-kacangan dengan konsentrasi 1% mengakibatkan

kematian kumbang Acanthoscelides obtectus, C. maculatus, dan C. chinensis sebesar 18%–23% dan menurunkan peneluran sebesar 92%–94%, sehingga kerusakan biji dapat ditekan menjadi 7,1% (kerusakan biji pada kontrol rata-rata 99,8%). Baru-baru ini, Reuben et al. (2006) melaporkan bahwa pencampuran tepung daun T. vogelii 2% pada biji kapri dapat menurunkan kerusakan biji oleh kumbang C. maculatus dari 33,1% menjadi 7%.

Daun dan bagian lain tanaman T. vogelii mengandung senyawa rotenoid yang bersifat insektisida, seperti rotenon, deguelin, dan tefrosin (Delfel et al. 1970; Marston et al. 1984; Lambert et al. 1993; Koona & Dorn 2005). Pada tanaman T. vogelii yang ditanam di beberapa lokasi di wilayah timur Amerika Serikat, kandungan rotenon pada daun (0,5%–1,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan pada tangkai daun, batang, dan akar (Delfel et al. 1970). Peneliti tersebut juga melaporkan bahwa kandungan deguelin pada daun 4–7 kali lebih tinggi daripada rotenon. Pada penelitian selanjutnya, Hagemann et al. (1972) melaporkan bahwa kandungan rotenon pada daun meningkat dengan bertambahnya umur tanaman. Pada salah satu galur T. vogelii, kandungan rotenon daun meningkat dari 0,3% (tanaman umur 42 hari) menjadi 1,1% (140 hari) dan kandungan deguelin meningkat dari 1,1% menjadi 1,9%. Rotenoid juga dapat dihasilkan oleh kultur kalus yang berasal dari eksplan hipokotil bibit T. vogelii. Lambert et al. (1993) melaporkan bahwa konsentrasi rotenon pada kultur kalus T.

vogelii yang mengandung klorofil dapat mencapai 570 µg per g bobot kering

setelah inkubasi selama 20 hari.

Rotenon aktif terhadap berbagai jenis serangga, bersifat sebagai racun perut dan racun kontak (Perry et al. 1998). Selain itu, insektisida tersebut cukup selektif dan tidak sistemik (Worthing 1991). Rotenon bekerja lambat dalam membunuh serangga tetapi dapat menyebabkan serangga segera berhenti makan. Alat mulut serangga kadang-kadang menjadi lumpuh sehingga serangga berhenti makan dan mati kelaparan. Pada tingkat sel, rotenon menghambat transfer 6

elektron antara NADH dehidrogenase dan koenzim Q di kompleks I pada rantai transpor elektron di dalam mitokondria (Hollingworth 2001). Hambatan terhadap proses respirasi sel ini menyebabkan produksi ATP menurun sehingga kekurangan energi yang selanjutnya dapat menyebabkan kelumpuhan berbagai sistem otot dan kematian.

Insektisida Pembanding Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis termasuk dalam ordo Eubacteriales, famili

Bacillaceae, kelas Schizomycetes. Bakteri tersebut berbentuk batang dan bersifat gram positif (Balitbiogen 2008). Pada habitat yang banyak menghasilkan nutrisi,

B. thuringiensis dapat melakukan reproduksi secara vegetatif, namun pada saat

kekurangan nutrisi dapat membentuk spora dorman yang mengandung satu atau lebih jenis kristal protein. Kristal δ-endotoksin bersifat letal jika termakan oleh serangga yang rentan sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan hama (Glare & O’Callahan. 2000; Bahagiawati 2002).

Racun yang diproduksi oleh B. thuringiensis antara lain δ-endotoksin yang menunjukkan aktivitas insektisida, eksotoksin yang beracun bagi mamalia jika digunakan dengan dosis yang tinggi, hemolisin, dan enterotoksin. Protein kristal yang dihasilkan oleh B. thuringiensis lebih ramah lingkungan karena mempunyai sasaran yang spesifik sehingga tidak mematikan serangga bukan sasaran dan mudah terurai sehingga tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Salah satu kelemahan bioinsektisida B. thuringiensis adalah kepekaan bioinsektisida tersebut terhadap sinar ultraviolet, sehingga keefektifannya di lapangan tidak bertahan lama (Bahagiawati 2002).

Mekanisme B. thuringiensis dalam membunuh serangga sasaran melewati beberapa tahap, yaitu masuknya endotoksin ke dalam saluran pencernaan serangga, aktivitas proteolitik enzim protease, pengikatan toksin pada membran

brush border yang spesifik pada epitel mesenteron serangga, dan gangguan

keseimbangan osmotik sel-sel tersebut. Hal ini mengakibatkan sel menjadi bengkak kemudian pecah dan menyebabkan kerusakan sel pada membran dalam bentuk lisis, yang akhirnya mengakibatkan kematian serangga. Jika salah satu tahap tidak terpenuhi, protein tersebut tidak dapat membunuh serangga (Glare & O’Callahan 2000; Bahagiawati 2002). Kombinasi antara spora dan kristal dapat

meningkatkan tingkat mortalitas serangga, dan kristal tanpa spora hanya akan menyebabkan mortalitas yang rendah (Glare & O’Callahan 2000).

Bioinsektisida B. thuringiensis merupakan 90–95% dari bioinsektisida yang dikomersialkan dan dipakai petani di berbagai negara. B. thuringiensis aktif untuk mengendalikan berbagai jenis hama, terutama dari ordo Lepidoptera (Glare & O’Callahan 2000). Di Indonesia sekarang terdaftar 13 formulasi yang berbahan aktif B. thuringiensis, antara lain Agrisal WP, Bacillin WP, Bite WDG, Bite FC, dan Turex WP (Ditsarpro 2006).

Insektisida Pembanding Profenofos

Profenofos merupakan insektisida sintetik yang termasuk dalam golongan organofosfat. Nama kimia profenofos ialah o-(4 bromo-2-klorofenil)-o-etil-S-propil fosforotioat. Profenofos diperkenalkan oleh Ciba-Geigy pada tahun 1975 sebagai insektisida untuk mengendalikan hama sayuran dan kapas (Cremlyn 1991).

Profenofos berbentuk cair dengan warna kuning pucat, dengan titik didih 110 ºC (0,001 mmHg) dan tekanan uap 1,3 mPA pada 20 ºC. Massa jenis profenofos 1,455 g/cm3 pada 20 ºC. Kelarutan profenofos dalam air 20 mg/l, tetapi insektisida tersebut lebih mudah larut dalam pelarut organik. Profenofos terhidrolisis pada 20 ºC dan sifat racunnya akan hilang sebesar 50% dalam waktu 93 hari pada pH 5, dalam waktu 14,6 hari pada pH 7, dan dalam waktu 5,7 hari pada pH 9 (Worthing 1991).

Profenofos bersifat sebagai racun kontak dan racun perut yang tidak sistemik (Worthing 1991). Insektisida tersebut bekerja sebagai racun saraf dengan menghambat kerja enzim asetilkolinesterase di daerah sinapsis sistem saraf pusat serangga. Penumpukan asetilkolin di daerah pascasinapsis mengakibatkan kekacauan penghantaran impuls saraf. Keadaan ini menyebabkan pesan-pesan berikutnya tidak dapat diteruskan, otot kejang, dan berakhir dengan kelumpuhan dan kematian (Matsumura 1985). Peracunan oleh insektisida tersebut dapat menimbulkan kematian yang cepat pada serangga, yaitu dalam waktu 24–48 jam (Worthing 1991).

Profenofos efektif digunakan dengan metode semprot terhadap hama menusuk-mengisap seperti kutu daun, tungau dan trips dengan dosis bahan akif 250–500 g/ha dan serangga menggigit-mengunyah dengan dosis bahan aktif 400– 1200 g/ha (Worthing 1991). Formulasi profenofos yang sekarang beredar di Indonesia berjumlah sekitar 12, di antaranya Anwavin 500 EC, Akron 500 EC, Curacron 500 EC, dan Seledol 450 EC (Ditsarpro 2006).

Crocidolomia pavonana Sebagai Hama Tanaman Brassicaceae Arti Ekonomi

C. pavonana merupakan hama penting pada tanaman Brassicaceae

(Cruciferae), seperti kubis, sawi, dan lobak. Serangga yang bersifat oligofag ini tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Selatan, Afrika Selatan, Australia tropik, dan Kepulauan di Samudera Pasifik, sedangkan di Indonesia persebarannya meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara (Kalshoven 1981; Deptan 2007).

Larva instar awal memakan daun dan hanya meninggalkan lapisan epidermis. Bagian yang diserang terutama bagian dalam yang terlindung daun hingga mencapai titik tumbuh (Sastrosiswojo & Setiawati 1993). Larva makan pada permukaan bawah daun atau bagian yang tertutup, karena larva C. pavonana menghindari sinar matahari. Larva menyerang secara berkelompok dan makan daun dengan rakus dan hanya menyisakan tulang daun. Dalam populasi yang tinggi terdapat kotoran berwarna hijau bercampur dengan benang-benang sutera di sekitar daun. Pada kubis, larva dapat menyerang sejak fase sebelum pembentukan krop (0–49 hari setelah tanam [HST]) hingga fase pembentukan krop (49–85 HST) (Deptan 2007).

Siklus Hidup

Telur C. pavonana berwarna hijau kekuningan, diletakkan secara berkelompok pada permukaan bawah daun. Telur pada satu kelompok menetas pada hari yang sama tetapi tidak selalu pada waktu yang bersamaan. Lama perkembangan larva dari telur menetas hingga menjadi pupa bervariasi dari 8

sampai 12 hari. Larva instar I berwarna kuning kehijauan dengan kepala cokelat tua dan lama stadium rata-rata sekitar 2 hari. Instar II berwarna hijau muda, dengan panjang 5,5–6,1 mm dan lama stadium rata-rata sekitar 2 hari. Instar III berwarna hijau, dengan panjang 1,1–1,3 cm dan lama stadium rata-rata 1,5 hari. Larva instar IV berwarna hijau dengan tiga titik hitam dan tiga garis memanjang pada bagian dorsal serta satu lainnya di sisi lateral. Menjelang berpupa larva akan berhenti makan dan terdapat perubahan warna tubuh dari hijau menjadi cokelat. Lama stadium larva instar IV berkisar 3–6 hari. Larva C. pavonana berpupa di dalam kokon sutera yang diselimuti dengan butiran tanah. Pupa berwarna cokelat dengan lama stadium 10–14 hari. Lama perkembangan keseluruhan dari telur hingga menjadi imago betina berkisar 23–28 hari, sedangkan untuk imago jantan berkisar 24–29 hari (Prijono & Hassan 1992).

Pengendalian

Pengendalian terhadap hama C. pavonana dapat dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya pengendalian secara mekanis, kultur teknis, hayati, dan kimiawi. Cara mekanis dilakukan dengan mengumpulkan kelompok telur dan mematikan larva dengan tangan (CIIFAD 2007). Pengendalian kultur teknis dapat dilakukan dengan pergiliran tanaman, sistem tumpang sari, pengaturan waktu tanam, dan penanaman tanaman perangkap rape (Brassica campestris spp.

oleifera Metzg.) dan sawi jabung (Brassica juncea L. Czern.). Tumpang sari yang

dapat dilakukan antara lain sawi jabung – kubis – sawi jabung dan rape – kubis – rape. Penerapan pengendalian secara kultur teknis ini diharapkan dapat menjaga kelestarian musuh alami pada tanaman kubis dan penggunaan insektisida pada tanaman utama lebih efisien, karena hama lebih terkonsentrasi pada tanaman perangkap (Ditjen Tanaman Pangan 1994; Prabaningrum & Sastrosiswojo 1995). Sampai sekarang belum ada musuh alami yang dapat menekan populasi hama C. pavonana secara efektif. Selain pengendalian secara mekanis dan kultur teknis, pengendalian hama terpadu terhadap C. pavonana juga dapat dilakukan dengan penggunaan insektisida selektif seperti Bacillus thuringiensis dan insektisida penghambat perkembangan serangga dari golongan asilurea (Sastrosiswojo & Setiawati 1993). Namun demikian, petani umumnya masih 10

mengandalkan insektisida sintetik berspektrum luas dalam mengendalikan hama

C. pavonana karena insektisida tersebut mudah digunakan dan dapat mengurangi

populasi hama dalam waktu singkat. Oleh karena itu diperlukan bahan pengendalian alternatif yang lebih aman, salah satu di antaranya insektisida botani (Prijono 2006). Bahan insektisida botani yang telah dilaporkan efektif terhadap larva C. pavonana di laboratorium antara lain sediaan Aglaia odorata, Annona

squamosa, Annona glabra, Azadirachta indica, Calophyllum soulattri, Dysoxylum acutangulum, Piper retrofractum, dan Tephrosia vogelii (Basana & Prijono 1994;

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, dan rumah kaca

University Farm Institut Pertanian Bogor (IPB), sejak September 2007 hingga

Mei 2008.

Perbanyakan Tanaman Pakan

Tanaman brokoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) digunakan untuk penyediaan pakan serangga uji serta sebagai medium perlakuan pada uji hayati di laboratorium dan percobaan persistensi di rumah kaca. Untuk keperluan pakan serangga uji, tanaman brokoli diperbanyak secukupnya. Benih brokoli cv. Liberty (Petoseed, Oxnard, California) disemai pada nampan semai 50 lubang dengan media semai campuran tanah dan kompos (Super Metan, PT. Enka Saritani, Jakarta). Satu butir pupuk majemuk pelepasan perlahan NPK 22-8-4 (”Dekastar”) ditambahkan pada setiap lubang semai pada saat penyemaian benih. Bibit brokoli yang telah memiliki sekurang-kurangnya empat daun yang telah membuka sempurna dipindahkan ke polybag (5 L) yang berisi media tanam tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1 (v/v). Setiap polybag berisi satu bibit brokoli. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama secara mekanis. Daun dari tanaman brokoli yang berumur sekitar 2 bulan digunakan sebagai pakan serangga uji dan medium perlakuan pada uji hayati di laboratorium.

Pembiakan Serangga Uji

Serangga uji Crocidolomia pavonana yang digunakan merupakan keturunan dari koloni serangga tersebut yang dipelihara di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman IPB. Pemeliharaan serangga tersebut mengikuti cara yang dikemukakan oleh Basana dan Prijono (1994). Larva instar awal C. pavonana dipelihara dalam kotak plastik berjendela kasa (35 cm x 25 cm x 5 cm) dengan pakan daun brokoli bebas pestisida.

Menjelang berpupa, larva dipindahkan ke dalam wadah plastik lain dengan dialasi dua lembar kertas stensil sebagai kertas hisap dan diberi serbuk gergaji sebagai medium berpupa. Pupa-pupa yang sudah terbentuk dipindahkan ke dalam kurungan plastik-kasa berbingkai kayu (50 cm x 50 cm x 50 cm) hingga menjadi imago. Imago diberi pakan larutan madu 10% yang diserapkan pada kapas. Daun brokoli bertangkai dimasukkan ke dalam botol film berisi air dan diletakkan di dalam kurungan sebagai tempat peletakan telur. Kelompok telur pada daun tersebut dikumpulkan setiap hari. Menjelang menetas, kelompok telur dipindahkan ke dalam wadah plastik seperti di atas yang berisi daun brokoli bebas pestisida. Larva instar II yang baru ganti kulit digunakan untuk pengujian. Jika tidak digunakan untuk pengujian, larva dipelihara lebih lanjut dengan pakan daun brokoli bebas pestisida.

Tumbuhan Sumber Ekstrak

Bahan tumbuhan yang digunakan sebagai sumber ekstrak adalah buah kemukus (Piper cubeba) dan daun kacang babi (Tephrosia vogelii) yang masing-masing diperoleh dari Sdr. Pranowo (Muntilan, Jawa Tengah) dan Lembaga Pertanian Sehat, Dompet Dhuafa Republika di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (636 m dpl, 60 44’ 44,7” LS dan 1060 49’ 57,5” BT).

Insektisida Pembanding

Insektisida pembanding yang digunakan ialah formulasi berbahan aktif

Bacillus thuringiensis (Turex WP, bahan aktif delta-endotoksin B. thuringiensis

var. aizawai strain GC-91 3,8%, 25.000 IU/mg) dan profenofos (Curacron 500 EC, bahan aktif 499,53 g/l), yang masing-masing diperoleh dari PT. Tanindo Subur Prima dan PT. Syngenta Indonesia, Jakarta.

Ekstraksi Buah P. cubeba

Ekstraksi buah P. cubeba dilakukan melalui tiga tahapan menggunakan tiga jenis pelarut yang makin polar, yaitu heksana, etil asetat, dan metanol. Buah P.

cubeba kering udara digiling dengan blender lalu serbuk hasil gilingan diayak

cubeba sebanyak 400 g direndam dalam 2 l pelarut heksana selama

sekurang-kurangnya 24 jam. Cairan hasil rendaman disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 41 yang diletakkan pada corong kaca dan ditampung dalam labu penguap. Cairan hasil saringan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 50

0

C dan tekanan 335 mbar. Ampas serbuk P. cubeba yang tertinggal setelah penyaringan direndam ulang sebanyak delapan kali masing-masing dengan 1,5 l heksana. Pada perendaman terakhir, larutan hasil penyaringan berwarna sangat muda (mendekati tidak berwarna). Ekstraksi pada tahap pertama menghasilkan ekstrak yang berwujud campuran minyak dan padatan, yang kemudian dipisahkan menjadi fraksi minyak dan padatan.

Pada tahap kedua, ampas P. cubeba setelah perendaman terakhir dengan heksana dikeringkan di dalam kamar asap (fume hood), kemudian direndam berulang-ulang dengan etil asetat sebanyak tujuh kali, masing-masing sebanyak 1,5 l. Cairan hasil rendaman disaring dan diuapkan seperti pada tahap pertama dengan tekanan 240 mbar. Ampas P. cubeba setelah perendaman terakhir dengan etil asetat direndam berulang-ulang dengan metanol sebanyak delapan kali masing-masing sebanyak 1,5 l. Cairan hasil rendaman disaring dan diuapkan seperti pada tahap sebelumnya dengan tekanan 337 mbar.

Ekstraksi bertahap di atas menghasilkan fraksi heksana minyak, fraksi heksana padatan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol P. cubeba berturut-turut 74,49; 2,72; 4,31; dan 20,21 g. Pada ekstraksi bertahap daun T. vogelii (300 g) dengan tiga jenis pelarut yang sama diperoleh fraksi heksana yang paling aktif (14,17 g) (Wulan 2008) sehingga hanya fraksi tersebut yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap ekstrak disimpan di dalam lemari es pada suhu 4 0C hingga digunakan untuk pengujian.

Metode Pengujian Pengujian di Laboratorium

Ekstrak yang diuji di laboratorium ialah fraksi heksana (f.h.) minyak, f.h. padatan, fraksi etil asetat (f.e.), dan fraksi metanol (f.m.) P. cubeba, f.h. T. vogelii, campuran f.h. minyak P. cubeba dan f.h. T. vogelii, serta campuran f.h. padatan P.

cubeba dan f.h. T. vogelii. Sebagai pembanding digunakan formulasi B.

thuringiensis (Turex WP) dan profenofos (Curacron 500 EC). Pengujian

dilakukan melalui uji pendahuluan untuk semua jenis ekstrak uji dan insektisida pembanding. Pada uji pendahuluan, setiap jenis ekstrak diuji pada konsentrasi 0,5% dan 0,1% (w/v). Konsentrasi B. thuringiensis untuk uji pendahuluan ialah 0,05%, 0,01%, dan 0,005% (% formulasi, w/v), sedangkan profenofos 0,02%, 0,004%, dan 0,002% (% formulasi, v/v).

Semua pengujian dilakukan dengan menggunakan metode celup daun. Semua fraksi P. cubeba dan T. vogelii, kecuali fraksi metanol P. cubeba dicampur dengan campuran aseton, metanol, dan Tween-80 (5:5:2) kemudian diencerkan dengan air suling sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Konsentrasi akhir aseton, metanol, dan Tween-80 dalam suspensi ekstrak uji berturut-turut 0,5%, 0,5%, dan 0,2% (v/v). Air yang mengandung aseton 0,5%, metanol 0,5%, dan Tween-80 0,2% digunakan sebagai larutan kontrol. Fraksi metanol P. cubeba dicampur dengan campuran metanol dan Tween-80 (5:1, konsentrasi akhir 1% dan 0,2%) kemudian diencerkan dengan air suling hingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan. Larutan kontrol berupa air yang mengandung metanol dan Tween-80 masing-masing 1% dan 0,2%. Formulasi B. thuringiensis dan profenofos diencerkan dengan air yang mengandung 80 0,2% (kontrol: air + Tween-80 0,2%).

Daun brokoli dipotong bujursangkar 4 cm x 4 cm kemudian dicelup dalam sediaan bahan uji dan larutan kontrol yang sudah disiapkan hingga basah merata, lalu dikeringkan di atas kertas stensil. Satu potong daun perlakuan atau kontrol diletakkan dalam cawan petri (diameter 9 cm) yang dialasi tisu dengan ukuran melebihi diameter cawan petri sehingga cawan petri tertutup rapat dan larva tidak dapat keluar dari cawan petri. Selanjutnya 15 ekor larva instar II C. pavonana yang baru ganti kulit dimasukkan ke dalam cawan petri tersebut. Larva diberi makan daun perlakuan selama 2 x 24 jam, dan 24 jam berikutnya larva diberi makan daun tanpa perlakuan. Mortalitas larva diamati setiap hari sampai hari ke-3 (72 jam sejak awal perlakuan [JAP]). Pada uji pendahuluan setiap perlakuan dan kontrol diulang tiga kali.

Ekstrak yang aktif (mortalitas ≥ 80%) dan insektisida pembanding diuji pada lima taraf konsentrasi yang diharapkan akan menghasilkan kematian larva C.

pavonana antara 0% dan 100% (eksklusif). Cara pengujian dan pengamatan sama

seperti pada uji pendahuluan. Data mortalitas larva C. pavonana diolah dengan analisis probit menggunakan program POLO-PC (LeOra Software 1987). Data lama perkembangan larva berdasarkan data persentase larva yang berhasil berkembang menjadi instar III pada 72 JAP diolah dengan sidik ragam berdasarkan rancangan acak lengkap, yang dilanjutkan dengan uji selang berganda Duncan untuk pembandingan nilai tengah antarperlakuan. Sidik ragam tersebut dilakukan dengan menggunakan paket program SAS (SAS Institute 1990).

Sifat aktivitas campuran f.h. padatan P. cubeba dan f.h. T. vogelii dianalisis berdasarkan model kerja bersama berbeda dengan menghitung indeks kombinasi (IK) pada taraf LC50 dan LC95 (Chou & Talalay 1984):

2 ) ( 2 1 ) ( 1 2 ) ( 2 1 ) ( 1 x cm x x cm x x cm x x cm x LC LC LC LC LC LC LC LC IK

LCx1 dan LCx2 masing-masing merupakan LCx komponen fraksi P. cubeba dan T.

vogelii pada pengujian secara terpisah;

LCx1(cm) dan LCx2(cm) masing-masing merupakan LCx komponen f.h. P. cubeba

dan f.h. T. vogelii dalam campuran yang mengakibatkan mortalitas x (contoh 50% dan 95%). Nilai LCx dalam campuran diperoleh berdasarkan pengalian LCx

campuran dengan proporsi konsentrasi komponen P. cubeba dan T. vogelii dalam campuran.

Kategori sifat interaksi campuran adalah sebagai berikut (Gisi 1996; Kosman & Cohen 1996):

a. bila IK < 0,5, komponen campuran bersifat sinergistik kuat; b. bila IK 0,5-0,77, komponen campuran bersifat sinergistik lemah; c. bila IK > 0,77-1,43, komponen campuran bersifat aditif;

d. bila IK > 1,43, komponen campuran bersifat antagonistik.

Pengujian Persistensi di Rumah Kaca

Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan enam perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah (1) f.h. padatan P. cubeba, (2) f.h. T. vogelli, (3) campuran f.h. P. cubeba padat + f.h. T. vogelii, (4) B.

thuringiensis, (5) profenofos, dan (6) kontrol.

Cara penyiapan bahan uji sama seperti penyiapan bahan pada pengujian di laboratorium. Konsentrasi bahan yang dicobakan adalah 2 x LC95 berdasarkan

hasil pengujian di laboratorium. Konsentrasi tersebut merupakan hasil penggandaan dua kali lipat dari LC95 untuk mempertimbangkan kemungkinan

terjadinya degradasi oleh faktor-faktor lingkungan.

Metode yang digunakan adalah metode penyemprotan pada tanaman brokoli dalam polybag di rumah kaca. Sediaan ekstrak dan insektisida pembanding serta larutan kontrol disemprotkan pada tanaman brokoli yang berumur kurang lebih 3 bulan dengan menggunakan hand sprayer. Untuk setiap perlakuan digunakan satu tanaman brokoli yang telah memiliki sekurang-kurangnya enam daun yang seragam. Daun brokoli diambil dari setiap tanaman brokoli perlakuan pada 0, 1, 3, 5, dan 7 hari setelah penyemprotan. Daun brokoli yang diambil dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam cawan petri (diameter 9 cm) dengan metode yang sama seperti pengujian di laboratorium. Ke dalam setiap cawan petri tersebut dimasukkan 15 larva instar II C. pavonana yang baru ganti kulit. Pengamatan mortalitas larva dilakukan pada 72 jam sejak awal perlakuan. Data mortalitas larva diolah dengan sidik ragam menggunakan paket program SAS (SAS Institute 1990), yang dilanjutkan dengan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5% untuk mengetahui perbedaan nilai tengah antarperlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Bahan Uji terhadap Mortalitas Larva C. pavonana

Pada uji pendahuluan, perlakuan dengan f.h. padatan P. cubeba, f.h. T.

vogelii, campuran f.h. padat P. cubeba + f.h. T. vogelii, B. thuringiensis, dan

profenofos pada konsentrasi tertinggi mengakibatkan mortalitas larva instar II C.

pavonana ≥ 80%. Fraksi heksana minyak, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol P. cubeba pada konsentrasi sampai 0,5% tidak aktif (mortalitas antara 0% dan 2,3%)

Ekstrak yang aktif diuji lebih lanjut pada lima taraf konsentrasi yang diharapkan dapat mematikan larva antara 0% sampai 100% (eksklusif).

Perlakuan dengan f.h. padatan P. cubeba, f.h. T. vogelii, campuran f.h. padat

P. cubeba + f.h. T. vogelii, dan B. thuringiensis umumnya belum mengakibatkan

kematian atau mengakibatkan kematian larva C. pavonana yang sangat rendah pada 24 JAP. Kematian serangga uji mulai tampak nyata pada 48 JAP dan makin meningkat pada 72 JAP (Gambar 1). Berbeda dengan pengaruh ekstrak bahan tumbuhan uji dan B. thuringiensis, profenofos telah mengakibatkan kematian serangga uji yang cukup tinggi pada 24 JAP dan hanya terjadi peningkatan kematian yang relatif rendah pada 48 dan 72 JAP. Pengaruh kematian dari profenofos yang terlihat cukup cepat sesuai dengan sifat insektisida tersebut sebagai racun perut dan racun kontak, serta cara kerja racun tersebut sebagai racun saraf. Sementara itu, ekstrak P. cubeba dan T. vogelii memiliki efek kontak terbatas dan B. thuringiensis hanya bersifat sebagai racun perut.

Tingkat mortalitas larva C. pavonana akibat perlakuan dengan f.h padatan P.

cubeba, f.h. T. vogelii, serta campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii pada

48 dan 72 JAP umumnya meningkat dengan makin besarnya konsentrasi yang diuji, serta perlakuan pada konsentrasi tertinggi dan beberapa konsentrasi yang lebih rendah mengakibatkan kematian larva C. pavonana lebih besar dari 50% (Gambar 1A-C, Lampiran 2 dan 5). Pada perlakuan dengan B. thuringiensis, hanya pada 72 JAP mortalitas pada konsentasi tertinggi melebihi 50% (Gambar 1D, Lampiran 8), sedangkan perlakuan dengan profenofos pada dua konsentrasi tertinggi (0,03% dan 0,02%) telah mengakibatkan mortalitas larva > 50% sejak 24 JAP (Gambar 1E, Lampiran 9). Semua data yang mengandung tingkat mortalitas

0 20 40 60 80 100 24 48 72

Waktu pengamatan (JAP)

M o rt al it as ( % ) Kontrol 0,04% 0,08% 0,12% 0,16% 0,2%

>50% diolah dengan analisis probit untuk menentukan hubungan konsentrasi-mortalitas, termasuk menentukan LC50 dan LC95.

0 20 40 60 80 100 24 48 72

Waktu penga matan (J AP )

Ko ntro l 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0 20 40 60 80 100 24 48 72

Wa ktu pengama tan (J AP )

0,05% 0,10% 0,16% 0,22% 0,27% 0 20 40 60 80 100 24 48 72

Wa ktu penga matan (J AP )

0,003 % 0,006 % 0,009 % 0,012 % 0,015 % 0 20 40 60 80 100 24 48 72

Wa ktu pe nga m atan (J AP )

0,005 % 0,008 % 0,0125 % 0,02 % 0,03 %

Gambar 1 Perkembangan mortalitas larva C. pavonana yang diberi pakan daun brokoli dengan perlakuan f.h. padatan P. cubeba (A), f.h. T. vogelii (Wulan 2008) (B), campuran f.h. P. cubeba padat dan f.h. T. vogelii (C), B. thuringiensis (D), dan profenofos (E). Pada semua perlakuan tidak ada kematian serangga kontrol.

D A

E

B

Berdasarkan nilai LC95 pada 72 JAP, f.h. T. vogelii serta campurannya

dengan f.h. padatan P.cubeba aktif terhadap larva C. pavonana (LC95 lebih kecil

dari 0,5%) dan f.h. padatan P. cubeba cukup aktif (SK 95% dari LC95 mencakup

angka 0,5%) (Tabel 1). Insektisida pembanding B. thuringiensis dan profenofos masih efektif terhadap larva C. pavonana karena LC95 B. thuringiensis hanya

sekitar sepertiga sampai seperlima konsentrasi anjurannya (0,05%-0,1%) dan LC95

profenofos hanya sekitar seperenam konsentrasi anjurannya (0,2%). Berdasarkan nilai LC50 pada 72 JAP, urutan toksisitas bahan uji terhadap larva C. pavonana

ialah B. thuringiensis = profenofos > campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T.

vogelii ≥ f.h. T. vogelii > f.h. padatan P. cubeba, sedangkan berdasarkan nilai

LC95, urutan toksisitas bahan uji ialah B. thuringiensis ≥ profenofos > campuran

f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii = f.h. T. vogelii ≥ f.h. padatan P. cubeba. Campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii memiliki nilai LC50 dan LC95

yang lebih rendah dibandingkan dengan LC50 dan LC95 komponen campuran

tersebut yang diuji secara terpisah (Tabel 1). Berdasarkan indeks kombinasi, campuran tersebut bersifat sinergistik lemah pada taraf LC50 untuk pengamatan 48

dan 72 JAP, sedangkan pada taraf LC95 campuran tersebut bersifat aditif pada 48

JAP dan sinergistik lemah pada 72 JAP (Tabel 2).

Pengaruh Bahan Uji terhadap Perkembangan Larva C. pavonana Data lama perkembangan larva C. pavonana yang dianalisis berasal dari perlakuan konsentrasi yang menyisakan larva yang bertahan hidup ≥ 30 ekor pada 72 JAP. Perbedaan jumlah larva yang dapat bertahan hidup hingga 72 JAP dipengaruhi oleh cara kerja racun yang terkandung dalam setiap bahan uji. Perlakuan dengan campuran f.h. P. cubeba dan f.h. T. vogelii 0,10% menghambat perkembangan larva C. pavonana menjadi instar III sebesar 98% dan perlakuan dengan f.h. T. vogelii 0,04%–0,16% menghambat perkembangan larva sebesar 95,8%–100% dibandingkan dengan kontrol. Fraksi heksana padatan P. cubeba 0,3% menghambat perkembangan larva lebih dari 92%. Ekstrak yang tidak aktif dalam mematikan larva C. pavonana, yaitu f.h. minyak, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol P. cubeba, hingga konsentrasi 0,5% juga tidak menunjukkan efek

Bahan uji a Waktu pengamatan (JAP)b a ± GBc b ± GB c LC50 (SK 95%) (%)c LC95 (SK 95%) (%) F.h. padatan Pc 48 JAP 2,049 ± 0,304 5,464 ± 0,680 0,421 (0,370 – 0,511) 0,843 (0,639 – 1,692) 72 JAP 3,918 ± 0,411 8,388 ± 0,901 0,341 (0,312 – 0,368) 0,535 (0,477 – 0,650) F.h. Tv d 48 JAP 2,88 ± 0,44 3,88 ± 0,50 0,18 (0,16 – 0,24) 0,48 (0,32 – 1,18) 72 JAP 3,63 ± 0,41 4,23 ± 0,45 0,14 (0,12 – 0,16) 0,34 (0,26 – 0,57) F.h. padatan Pc + f.h Tv 48 JAP 3,743 ± 0,344 4,400 ± 0,411 0,141 (0,120 – 0,162) 0,333 (0,267 – 0,489) 72 JAP 4,165 ± 0,345 4,369 ± 0,383 0,112 (0,093 – 0,128) 0,265 (0,217 – 0,364) B. thuringiensis e 72 JAP 12,433 ± 1,175 6,222 ± 0,586 0,0100 0,0184 Profenofos e 24 JAP 6,825 ± 0,644 3,845 ± 0,352 0,017 (0,015 – 0,019) 0,045 (0,035 – 0,066) 48 JAP 7,887 ± 0,671 4,213 ± 0,354 0,013 (0,011 – 0,016) 0,033 (0,025 – 0,054) 72 JAP 7,866 ± 0,668 4,187 ± 0,352 0,013 (0,011 – 0,016) 0,033 (0,024 – 0,057) a

F.h. padatan Pc = fraksi heksana padatan Piper cubeba, f.h. Tv = fraksi heksana T. vogelii.

b

JAP = jam sejak awal perlakuan.

c

a = intersep garis regresi probit, b = kemiringan garis regresi probit, GB = galat baku, SK = selang kepercayaan.

d

Sumber : Wulan (2008).

e

Konsentrasi dalam % formulas

Tabel 2 Sifat aktivitas campuran fraksi heksana padatan P. cubeba dan fraksi heksana T. vogelii (8:3) terhadap larva instar II C. pavonana dengan metode celup daun

a

Jam sejak awal perlakuan.

penghambatan perkembangan terhadap larva C. pavonana. Perlakuan dengan B.

thuringiensis 0,003%–0,009% mengakibatkan penghambatan perkembangan larva C. pavonana sebesar 24%–78%, sedangkan perlakuan profenofos 0,005%–

0,0125% tidak menunjukkan efek penghambatan perkembangan yang nyata (Tabel 3). Profenofos merupakan racun saraf yang bekerja cepat yang pengaruhnya dapat terlihat segera setelah aplikasi dan setelah daun perlakuan diganti dengan daun tanpa perlakuan pengaruhnya sudah tidak tampak nyata.

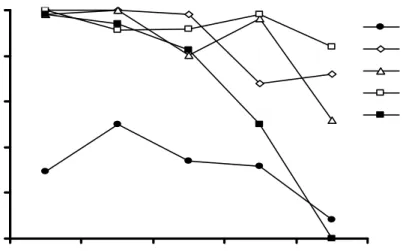

Persistensi Bahan Uji di Rumah Kaca

Pada perlakuan 0 hari setelah penyemprotan (HSP), semua bahan uji menyebabkan mortalitas larva C. pavonana >95%, kecuali perlakuan f.h. padatan

P. cubeba yang hanya menyebabkan mortalitas sebesar 28,8%. Mortalitas larva

pada perlakuan dengan semua bahan uji berbeda nyata dengan kontrol, kecuali pada perlakuan f.h. P. cubeba dan profenofos pada 7 HSP, serta mortalitas larva pada perlakuan P. cubeba lebih rendah dibandingkan dengan empat perlakuan lainnya (Tabel 4). Secara umum residu bahan uji menunjukkan penurunan aktivitas yang cukup nyata mulai 3 HSP. Penurunan aktivitas secara nyata terjadi pada residu profenofos yang pada perlakuan 7 HSP sudah tidak aktif (mortalitas larva 0%). Mortalitas akibat perlakuan dengan residu f.h. padatan P. cubeba pada 2 HSP sempat meningkat dari 28,8% menjadi 50,1%, namun pada 3–5 HSP mengalami penurunan secara nyata (Gambar 2).

Indeks kombinasi Sifat Interaksi Waktu

pengamatan

(JAP)a LC50 LC95 LC50 LC95

48 0,506 0,781 Sinergistik lemah Aditif 72 0,500 0,659 Sinergistik lemah Sinergistik lemah

Tabel 3 Pengaruh bahan uji terhadap perkembangan larva C. pavonana

Konsentrasi Rata-rata instar III ± SB Bahan uji (%) (%) (N)a F.h. padatan Pc 0,30 7,4 ± 7,3c (46) 0,20 77,4 ± 14,03b (72) 0,10 100 ± 0a (73) Kontrol 100 ± 0a (73) F.h. minyak Pc 0,1 97,6 ± 4,12a (44) 0,5 97,8 ± 3,85a (44) Kontrol 100 ± 0a (45) F.e. Pc 0,1 100 ± 0a (44) 0,5 100 ± 0b (44) Kontrol 100 ± 0c (44) F.m. Pc 0,1 100 ± 0a (43) 0,5 100 ± 0b (46) Kontrol 100 ± 0c (45) F.h. Tv 0,16 2,5b (32) 0,12 0b (56) 0,08 1,5b (59) 0,04 4,2b (72) Kontrol 100a (74) F.h. padatan Pc + f.h. Tv 0,10 2,0 ± 4,5c (33) 0,05 10,8 ± 5,9b (74) Kontrol 100 ± 0a (75) F.h. minyak Pc + f.h. Tv 0,1 70,4 ± 12,7b (32) 0,5 0 ± 0c (0) Kontrol 100 ± 0a (46) B. thuringiensis 0,009 12,3 ± 18,1c (60) 0,006 63,9 ± 35,1b (66) 0,003 75,8 ± 25ab (72) Kontrol 100 ± 0a (74) Profenofos 0,0125 95 ± 7,5a (32) 0,008 98,5 ± 3,4a (69) 0,005 100 ± 6,7a (69) Kontrol 100 ± 6,7a (77) a

Untuk setiap kelompok ekstrak, rataan selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata (uji selang berganda Duncan, = 0,05); SB = simpangan baku; N = jumlah larva yang bertahan hidup.

Tabel 4 Mortalitas larva C. pavonana akibat perlakuan dengan residu ekstrak P. cubeba dan T. vogelli, serta insektisida pembanding

B. thuringiensis dan profenofos

Mortalitas larva (%) pada perlakuan residu umur n hari b Perlakuan a 0 1 3 5 7 F.h. P. cubeba 28,8 ± 34,3 b 50,1 ± 41,7 b 34,3 ± 27,9 c 31,3 ± 13,3 c 8,3 ± 8,4 c F.h. T. vogelli 100 ± 0 a 100 ± 0 a 98,1 ± 3,9 a 67,3 ± 38,9 b 72,3 ± 27,9 ab F.h. Pc + f.h. Tv 98,2 ± 3,6 a 100 ± 0 a 89,1 ± 38,5 ab 96,7 ± 6,7 a 55,1 ± 40,3 b B. thuringiensis 100 ± 0 a 91,1 ± 17,9 a 92,2 ± 15,6 ab 98,1 ± 3,9 a 86,8 ± 15,9 a Curacron 98,3 ± 3,3 a 89,3 ± 8,9 a 70,7 ± 12,4 b 17,8 ± 12,7 cd 0 ± 0 c Kontrol 0 ± 0 c 0 ± 0 c 0 ± 0 d 0 ± 0 d 0 ± 0 c a

F.h. Pc = fraksi heksana padatan P. cubeba, f.h. Tv = fraksi heksana T. vogelii.

Konsentrasi uji = 2 x LC95 masing-masing bahan uji.

b

Rataan selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata (uji selang berganda ganda Duncan, = 0,05).

0 20 40 60 80 100 0 1 3 5 7

Umur res idu (hari)

M o rt a li ta s (% ) P. cubeba T. vogelii F.h. Pc + f.h. Tv B. thuringiensis Profenofos

Gambar 2 Aktivitas bahan uji terhadap larva C. pavonana setelah dipaparkan 0-7 hari di rumah kaca

Perlakuan dengan residu B. thuringiensis mengakibatkan mortalitas larva yang masih tinggi hingga 7 HSP (>85%), sedangkan f.h. T. vogelii memiliki persistensi yang cukup baik (mortalitas >70% pada 7 HSP) dan campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii memiliki persistensi sedang (mortalitas >50% pada 7 HSP). Pada beberapa perlakuan terjadi fluktuasi mortalitas larva, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kondisi larva saat pengujian. B.

thuringiensis memiliki persistensi terbesar di rumah kaca, diikuti dengan f.h. T. vogelii dan campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii. Dengan demikian,

ekstrak T. vogelii berpotensi untuk digunakan sebagai insektisida alternatif untuk pengendalian hama C. pavonana pada tanaman brokoli, di samping insektisida berbahan aktif B. thuringiensis.

Pembahasan Umum

Ekstraksi bertahap buah P. cubeba menghasilkan fraksi heksana padatan yang aktif, sedangkan fraksi lainnya, yaitu fraksi heksana minyak, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol, hingga batas konsentrasi tertinggi 0,5% tidak aktif terhadap larva C. pavonana. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif buah P.

sedangkan pada ekstraksi tahap berikutnya dengan etil asetat dan metanol hanya sedikit atau sudah tidak ada lagi senyawa aktif yang dapat diekstrak dari ampas buah P. cubeba yang tersisa. Keaktifan fraksi heksana P. cubeba yang terungkap pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Su (1990) yang melaporkan bahwa ekstrak heksana buah P. cubeba toksik dan bersifat repelen terhadap kumbang Sitophilus oryzae dan Callosobruchus maculatus.

Fraksi heksana padatan P. cubeba aktif terhadap larva C. pavonana sedangkan fraksi heksana minyaknya tidak aktif. Hal ini mencerminkan bahwa senyawa aktif P. cubeba terdapat dalam komponen padatan dari fraksi heksana tersebut. Usia et al. (2005) mengisolasi 18 senyawa lignan dari fraksi etil asetat buah P. cubeba (pelarutan dengan etil asetat dari ekstrak air). Pada penelitian lain, Elfahmi et al. (2007) mendapatkan 13 senyawa lignan dari fraksi CH2Cl2

buah P. cubeba (pemisahan dalam campuran CH2Cl2 dan air dari ekstrak

metanol). Tiga dari senyawa lignan tersebut, yaitu hinokinin, kubebin, dan yatein, dapat menghambat makan kumbang S. granarius, T. confusum, dan T. granarium (Harmatha & Nawrot 2002).

Fraksi heksana padatan P. cubeba bersifat sinergistik dalam campurannya dengan ekstrak T. vogelii. Sifat sinergistik tersebut dapat disebabkan oleh senyawa lignan yang mengandung gugus metilendioksifenil, yang merupakan ciri penting dari sejumlah sinergis insektisida yang dapat menghambat enzim

polysubstrate monooxygenase (PSMO). Enzim tersebut dapat mengoksidasi

senyawa asing termasuk insektisida (Matsumura 1985), sehingga dengan terhambatnya kerja enzim tersebut, senyawa insektisida dapat tetap bekerja dalam meracuni organ sasaran di dalam tubuh serangga. Buah P. cubeba mengandung setidaknya 18 senyawa lignan yang mengandung gugus metilendioksifenil, termasuk tiga senyawa yang telah disebutkan sebelumnya (Usia et al. 2005; Elfahmi et al. 2007). Bernard et al. (1989) melaporkan bahwa kubebin dapat menghambat aktivitas enzim PSMO dari saluran pencernaan ulat penggerek batang jagung Ostrinia nubilalis.

Fraksi heksana padatan P. cubeba cukup aktif terhadap larva C. pavonana dalam pengujian di laboratorium tetapi kurang aktif pada pengujian di rumah kaca. Fraksi tersebut pada konsentrasi 2 x LC95 hanya mengakibatkan kematian

paling tinggi 50,1% di rumah kaca. Hal tersebut kemungkinan karena komponen aktif fraksi tersebut kurang menempel pada daun brokoli dengan cara aplikasi penyemprotan sehingga perlu dikembangkan formulasi yang lebih baik. Namun demikian, f.h. P. cubeba masih dapat digunakan dalam bentuk campuran dengan ekstrak daun T. vogelii karena campuran tersebut bersifat sinergis terhadap larva

C. pavonana di laboratorium dan memiliki persistensi yang lebih baik daripada

f.h. P. cubeba tunggal.

Ekstrak T. vogelii memiliki aktivitas yang lebih baik daripada ekstrak P.

cubeba terhadap larva C. pavonana. Daun T. vogelii mengandung rotenon (Delfel et al. 1970) yang bekerja sebagai racun respirasi sel dengan cara menghambat

transfer elektron dari NADH ke koenzim Q reduktase pada kompleks I di mitokondria (Hollingworth 2001). Ekstrak T. vogelii juga memiliki persistensi yang cukup tinggi di rumah kaca.

Residu profenofos pada tanaman brokoli di rumah kaca lebih mudah hilang dibandingkan dengan residu B. thuringiensis. Penurunan aktivitas residu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca seperti sinar matahari dan hujan (Matsumura 1985). Suhu di rumah kaca yang mencapai 35,5 ºC juga mempengaruhi ketahanan residu bahan uji. Curah hujan tidak diperhitungkan pada penelitian ini karena penelitian dilakukan di dalam rumah kaca.

Fraksi heksana T. vogelii selain memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva C. pavonana di laboratorium, juga memiliki persistensi yang baik pada tanaman brokoli di rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa insektisida yang berasal dari makhluk hidup juga berpotensi untuk mengendalikan hama dibandingkan dengan insektisida sintetik. Meskipun persisitensinya lebih lama dibandingkan profenofos (sebagai pembanding), insektisida dari bahan-bahan alami tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup bukan sasaran dibandingkan dengan insektisida sintetik.

Sediaan insektisida botani dari T. vogelii dan beberapa jenis tanaman lain telah sering digunakan oleh petani di Jawa Barat, termasuk di pertanian organik, untuk mengendalikan hama pemakan daun. Namun demikian penggunaan insektisida botani dalam skala yang lebih luas masih menghadapi beberapa kendala, antara lain bahan sumber insektisida botani jarang terdapat melimpah di

alam, proses pembuatan tidak sederhana, biaya produksi kadang-kadang lebih mahal, dan kurangnya minat petani dalam memanfaatkan tanaman sebagai sumber insektisida. Untuk meningkatkan pemanfaatan insektisida botani sebagai komponen pendukung PHT, perlu dilakukan pemasyarakatan insektisida botani di kalangan petani secara lebih luas, antara lain melalui kaji tindak di Stasiun Lapangan PHT dan penyediaan bibit tanaman insektisida botani. Tanaman sumber insektisida botani sebaiknya dapat dibudidayakan di wilayah dengan kisaran iklim dan kondisi geografi yang cukup luas agar mudah diperoleh petani di berbagai daerah. Pengenalan cara-cara yang praktis dan efisien dalam memproduksi insektisida botani juga perlu dilakukan dalam memasyarakatkan insektisida botani tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekstraksi bertahap buah P. cubeba menghasilkan fraksi heksana (f.h.) padatan, f.h. minyak, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol P. cubeba. Pada pengujian dengan metode celup daun dan konsentrasi tertinggi 0,5%, hanya f.h. padatan P. cubeba yang aktif terhadap larva C. pavonana. Fraksi heksana T.

vogelli pada taraf LC50 dan LC95 masing-masing sekitar 2,4 dan 1,6 kali lebih

toksik daripada f.h. padatan P. cubeba.

Campuran f.h. padatan P. cubeba dan f.h. T. vogelii memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva C. pavonana dan bersifat sinergistik lemah, tetapi persistensinya pada tanaman brokoli di rumah kaca agak lebih rendah daripada f.h. T. vogelii tunggal. B. thuringiensis memiliki persistensi paling baik (mortalitas larva >85% pada 7 HSP), diikuti f.h. T. vogelii (mortalitas >70%) dan campuran f.h. padatan P. cubeba + f.h. T. vogelii (mortalitas >50%). Aktivitas residu profenofos menurun tajam antara 3 dan 5 HSP, dan pada 7 HSP residu profenofos sudah tidak aktif (mortalitas 0%). Dengan demikian, f.h. T. vogelii dan campurannya dengan f.h. padatan P. cubeba berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan insektisida alternatif untuk mengendalikan hama C. pavonana. Untuk meningkatkan kegunaan bahan insektisida botani tersebut, perlu dikembangkan formulasi yang lebih sesuai dan perlu dilakukan pengujian lapangan terhadap hama C. pavonana dan hama lain serta evaluasi dampaknya terhadap musuh alami hama.