1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan adalah sebuah survey partisipatif di Kabupaten/kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Data tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten/kota sampai dengan kelurahan. Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan Studi EHRA karena :

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat

2. Data terkait dengan sanitasi dan higiene terbatas dan data tersebut umumnya tidak bisa dipecah sampai tingkat kelurahan/desa serta data tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda.

3. Isu sanitasi dan higiene masih dipandang kurang penting sebagaimana terlihat dalam prioritas usulan melalui Musrenbang.

4. EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dan dapat dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan/desa

5. EHRA secara tidak langsung memberi ”amunisi” bagi stakeholders dan warga di tingkat kelurahan/desa untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesama warga atau stakeholders kelurahan/desa

1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari studi EHRA adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan

2. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi

3. Menyediakan informasi dasar yang akurat/valid dalam penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan.

Manfaat dari study EHRA adalah :

Hasil survey EHRA digunakan sebagai salah satu bahan utama penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Belu.

1.3 Waktu Pelaksanaan Studi EHRA

2

BAB II

METODOLOGI DAN LANGKAH STUDI EHRA

EHRA adalah studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (interview) dan pengamatan (observation). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator. Untuk Kabupaten Belu yang menjadi Enumerator dan supervisior adalah Sanitarian Puskesmas. Sebelum Enumerator dan Supervisior melakukan survei/pengamatan diwajibkan mengikuti pelatihan selama 1 (satu) hari. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar wawancara dan pengamatan; pemahaman tentang instrumen EHRA; latar belakang konseptual dan praktis tentang indikator-indikator; uji coba lapangan; dan diskusi perbaikan instrumen.

Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga). Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu Rumah Tangga atau anak yang sudah menikah dan berumur antara 18 s/d 60 tahun. Enumerator melakukan wawancara dan pengamatan berdasarkan pertanyaan kuisioner yang sudah disiapkan.

Pekerjaan entri data dilakukan oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Sebelum melakukan entri data, terlebih dahulu tim entri data mengikuti pelatihan singkat yang berhubungan dengan teknis entri data hasil survei EHRA yang difasilitasi oleh Fasilitator Kabupaten. Selama pelatihan itu, tim data entri dikenalkan pada struktur kuesioner dan 10 perangkat lunak yang digunakan serta langkah-langkah untuk uji konsistensi yakni program EPI Info dan SPSS.

Kegiatan Studi EHRA memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota semata. Agar efektif, Pokja AMPL Kabupaten Belu diharapkan bisa mengorganisir pelaksanaan secara menyeluruh. Adapun susunan Tim EHRA sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu 2. Koordinator Survey : Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 3. Koordinator wilayah/kecamatan : Kepala Puskesmas

4. Supervisor : Sanitarian Puskesmas (senior)

5. Tim Entry dan Analisa Data : Dinas Kesehatan, Bappeda dan Dinas Kimpraswil 6. Enumerator : Sanitarian Puskesmas

3

2.1 Penentuan Target Area Survey

Metoda penentuan target area survey dilakukan secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Klastering. Hasil klastering ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Proses pengambilan sampel dilakukan secara random sehingga memenuhi kaidah ”Probability Sampling” dimana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sementara metoda sampling yang digunakan adalah “Cluster Random Sampling”. Pengambilan sampel didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan sebagai target area survey.

Kriteria penetapan klaster dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dari panduan praktis pelaksanaan EHRA Program PPSP sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Pada umumnya tiap kabupaten/ kota telah mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa

2. Angka kemiskinan dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi cukup representatif menunjukkan kondisi sosial ekonomi setiap kecamatan dan atau kelurahan/desa. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasarkan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dengan formula sebagai berikut:

(∑ Pra-KS + ∑ KS-1)

Angka kemiskinan = --- X 100% ∑ KK.

3. Daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi dengan potensi digunakan sebagai MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat

4. Daerah terkena banjir dan dinilai mengangggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas daerah banjir/genangan, lamanya surut dan lamanya genangan lebih dari 2 jam.

Berdasarkan kriteria di atas, klastering wilayah Kabupaten Belu menghasilkan kategori klaster. Wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) yang terdapat pada klaster tertentu dianggap memiliki karakteristik yang identik/homogen. Dengan demikian, desa/kelurahan yang menjadi area survey pada suatu klaster akan mewakili desa/kelurahan lainnya yang bukan merupakan

4 area survey pada klaster yang sama. Berdasarkan asumsi ini maka hasil studi EHRA dengan metode klaster random sampling bisa memberikan peta area berisiko Kabupaten Belu.

Tabel 2. 1.1 Kategori Klaster berdasarkan kriteria indikasi lingkungan berisiko Katagori Klaster Kriteria

Klaster 0 Wilayah desa/kelurahan yang tidak memenuhi sama sekali kriteria indikasi lingkungan berisiko.

Klaster 1 Wilayah desa/kelurahan yang memenuhi minimal 1 kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 2 Wilayah desa/kelurahan yang memenuhi minimal 2 kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 3 Wilayah desa/kelurahan yang memenuhi minimal 3 kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 4 Wilayah desa/kelurahan yang memenuhi minimal 4 kriteria indikasi lingkungan berisiko

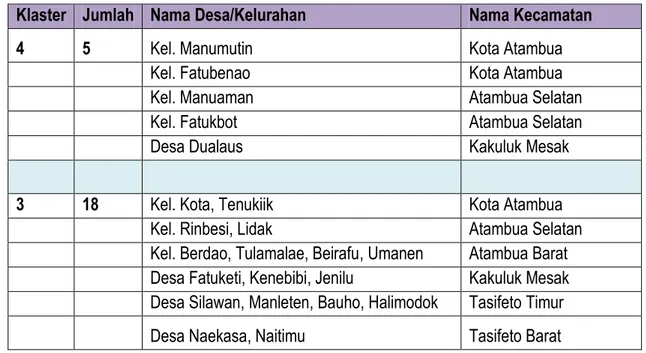

Klastering wilayah di Kabupaten Belu menghasilkan kategori klaster sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.2, Wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) yang terdapat pada klaster tertentu dianggap memiliki karakteristik yang identik/homogen dalam hal tingkat risiko kesehatannya. Dengan demikian, kecamatan/desa/kelurahan yang menjadi area survey pada suatu klaster akan mewakili kecamatan/desa/kelurahan lainnya yang bukan merupakan area survey pada klaster yang sama.

Tabel 2.1.2 Hasil Klastering Desa/ Kelurahan di Kabupaten Belu

Klaster Jumlah Nama Desa/Kelurahan Nama Kecamatan

4 5 Kel. Manumutin Kota Atambua

Kel. Fatubenao Kota Atambua

Kel. Manuaman Atambua Selatan

Kel. Fatukbot Atambua Selatan

Desa Dualaus Kakuluk Mesak

3 18 Kel. Kota, Tenukiik Kota Atambua

Kel. Rinbesi, Lidak Atambua Selatan

Kel. Berdao, Tulamalae, Beirafu, Umanen Atambua Barat Desa Fatuketi, Kenebibi, Jenilu Kakuluk Mesak Desa Silawan, Manleten, Bauho, Halimodok Tasifeto Timur Desa Naekasa, Naitimu Tasifeto Barat

5 Hasil klastering wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Belu yang terdiri dari 81 desa/kelurahan menghasilkan distribusi sebagai berikut:

1) Klaster 1 sebanyak 43 desa (53,09%) 2) Klaster 2 sebanyak 15 desa (18,52%) 3) Klaster 3 sebanyak 18 desa (22,22%) 4) Klaster 4 sebanyak 5 desa (6,17%)

Untuk lebih jelasnya distribusi desa kedalam klaster tersebut dapat dilihat pada grafik data kluster dibawah ini :

Desa Tohe Raihat

2 15 Desa Leosama Kakuluk Mesak

Desa Tulakadi, Sadi, Fatubaa, Dafala, Tialai Tasifeto Timur Desa Lookeu, Rinbesihat Tasifeto Barat

Desa Fatulotu Lasiolat

Desa Tohe Raihat

Desa Dirun Lamaknen

Desa Nualain Lamaknen Selatan

Desa Fohoeka Nanaet Dubesi

Desa Raimanus, Duakoran Raimanuk

1 43 Desa Kabuna Kakuluk Mesak

Desa Umaklaran, Takirin, Sarabau Tasifeto Timur Desa Tukuneno, Derokfaturene,

Bakustulama, Lawalutolus Tasifeto Barat Desa Lasiolat, Maneikun, Lakanmau, Dualasi

Raiulun, Dualasi, Baudaok Lasiolat Desa Asumanu, Maumutin, Raifatus, Tohe

Leten, Desa Aitoun Raihat

Desa Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu,

Maudemu, Mahuitas, Desa Kewar Lamaknen Desa Ekin, Loonuna, Lakmaras, Henes,

Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato. Lamaknen Selatan Desa Dubesi, Nanaet, Nanaenoe Nanaet Dubesi Desa Renrua, Mandeu, Rafae, Faturika,

Leuntolu, Teun, Tasain

6

Grafik 2.1.3. Proporsi Klastering Berdasarkan Desa untuk Penetapan Lokasi Studi EHRA

2.2 Penentuan Jumlah/Besar Responden

Sampling utama pada studi EHRA adalah RT (rukun tetangga) yang dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT di semua RW dalam setiap desa/kelurahan yang telah dipilih menjadi area survey. Jumlah sampel RT yang di ambil untuk tiap desa/kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT minimal 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan minimal 40 responden yang dipilih secara acak. Untuk Kabupaten Belu jumlah responden seluruhnya 1000 responden yang tersebar di 25 desa/kelurahan dari total 81 desa/kelurahan di Kabupaten Belu.

Berdasarkan kaidah statistik, untuk menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten/kota digunakan “Rumus Slovin” sebagai berikut:

Dimana:

n adalah jumlah sampel N adalah jumlah populasi

d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05) Asumsi tingkat kepercayaan 95%, karena menggunakan α=0,05, sehingga diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan menjadi Z=2. 0 10 20 30 40 50 60 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Proporsi Clustering Kabupaten Belu 53,09 18,52 22,22 6,17 53,09 18,52 22,22 6,17 Pr o sen tase

7 Dengan jumlah populasi rumah tangga Kabupaten Belu tahun 2016 sebanyak 45.873 KK, maka jumlah sampel minimum yang harus dipenuhi adalah sebanyak 396 responden.

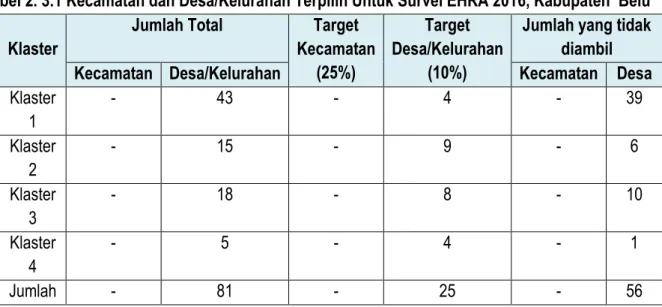

2.3 Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Area Survei

Setelah menghitung kebutuhan responden dengan menggunakan rumus Slovin di atas maka selanjutnya ditentukan lokasi studi EHRA dengan cara memilih sebanyak 25 desa / kelurahan secara random. Hasil pemilihan ke-25 desa/kelurahan tersebut disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2. 3.1 Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terpilih Untuk Survei EHRA 2016, Kabupaten Belu Klaster

Jumlah Total Target

Kecamatan (25%)

Target Desa/Kelurahan

(10%)

Jumlah yang tidak diambil

Kecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan Desa

Klaster 1 - 43 - 4 - 39 Klaster 2 - 15 - 9 - 6 Klaster 3 - 18 - 8 - 10 Klaster 4 - 5 - 4 - 1 Jumlah - 81 - 25 - 56

Tabel 2.3.2. Hasil Klastering Desa / Kelurahan

No Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Terpilih

Nama Jumlah Nama Jumlah

Klaster 1 Desa Kabuna, Umaklaran, Takirin, Sarabau, Tukuneno, Derokfaturene, Bakustulama, Lawalutolus, Lasiolat, Maneikun, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Baudaok, Asumanu, Maumutin, Raifatus, Tohe Leten, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Maudemu, Mahuitas, Ekin, Loonuna, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutharato, Dubesi, Nanaet, Nanaenoe, Renrua, Mandeu, Rafae, Faturika, Leontolu, Teun, Tasain, Kewar,

43 Desa Sarabau, Baudaok, Mandeu, Teun.

8 Aitoun

Klaster 2 Desa Leosama, Tulakadi, Sadi, Fatubaa, Dafala, Tialai, Lookeu, Rinbesihat, Fatulotu, Dirun, Nualain, Fohoeka, Raimanus, Duakoran, Leowalu,

15 Desa Tulakadi, Sadi, Rinbesihat, Fatulotu, Manumutin, Dirun, Leowalu, Nualain, Fohoeka.

9

Klaster 3 Kel. Kota Atambua, Umanen, Tenukiik, Rinbesi, Lidak, Berdao, Tulamalae, Beirafu, Desa Jenilu, Fatuketi, Kenebibi, Silawan, Manleten, Bauho, Halimodok, Naekasa, Naitimu, Tohe.

18 Kel. Umanen, Lidak, Tulamalae, Desa Kenebibi, Fatuketi, Tohe, Bauho, Naekasa

8

Klaster 4 Kel. Manumutin, Fatubenau, Manuaman, Fatukbot, Desa Dualaus.

5 Kel. Manumutin, Fatubenau, Manuaman, Desa Dualaus.

4

TOTAL 81 25

2.4 Penentuan RW/RT dan Responden di Lokasi Survei

Unit sampling primer (PSU = Primary Sampling Unit) dalam EHRA adalah RT. Karena itu, data RT di setiap RW/Dusun per desa/kelurahan dikumpulkan sebelum memilih RT. Jumlah RT yang diambil per desa/kelurahan adalah 8 RT. Untuk menentukan RT terpilih, tahapan sebagai berikut:

Urutkan RT per RW per desa/kelurahan.

Kemudian menentukan Angka Interval (AI). Untuk menentukan AI, perlu diketahui jumlah RT dan jumlah yang akan diambil.

Jumlah total RT kelurahan : 1.307 Jumlah RT yang akan diambil : 200

Maka angka interval (AI) = jumlah total RT kelurahan / jumlah RT yang diambil. AI = 1.307/200 (dibulatkan) misal pembulatan ke atas menghasilkan Z, maka AI = 6 Untuk menentukan RT pertama, dikocok atau ambil secara acak angka antara 1 – Z (angka

random). Sebagai contoh, angka random (R#1) yang diperoleh adalah 3. Untuk memilih RT berikutnya adalah 3 + Z= ... dst.

Rumah tangga/responden dipilih dengan menggunakan cara acak (random sampling), hal ini bertujuan agar seluruh rumah tangga memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya, penentuan rumah itu bukan bersumber dari preferensi enumerator/supervisor ataupun responden itu sendiri. Tahapannya adalah sbb.

9 Pergi ke RT terpilih. Minta daftar rumah tangga atau bila tidak tersedia, buat daftar rumah

tangga berdasarkan pengamatan keliling dan wawancara dengan penduduk langsung.

Bagi jumlah rumah tangga (misal 25) dengan jumlah sampel minimal yang akan diambil, misal 5 (lima) diperoleh Angka Interval (AI) = 25/5 = 5

Ambil/kocok angka secara random antara 1 – AI untuk menentukan Angka Mulai (AM), contoh dibawah misal angka mulai 2

10

BAB III

HASIL STUDI EHRA KABUPATEN BELU 3.1. Informasi Responden

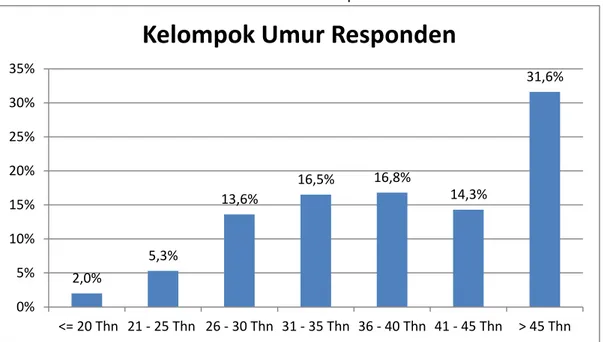

Pada pelaksanaan studi EHRA memerlukan bantuan enumerator untuk melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke rumah responden. Persyaratan responden antara lain istri, anak perempuan yang sudah menikah, umur antara 18-60 tahun. Dalam melakukan pemilihan sampel, apabila dalam rumah bersangkutan terdapat 2 (dua) kepala keluarga, maka yang diwawancarai hanya 1 (satu) kepala keluarga dan diutamakan keluarga yang mempunyai balita dan apabila tidak mempunyai balita, yang diwawancarai adalah keluarga yang lebih lama tinggal di rumah tersebut. Informasi responden dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1.1 Informasi Responden

Dari hasil analisa data kelompok umur responden terendah adalah umur <=20 tahun sebesar 2,0 % dan dan tertinggi umur >45 tahun sebesar 31,6 %, umur 21-25 tahun sebesar 5,3 %, umur 26-30 tahun sebesar 13,6 %, umur 31-35 tahun sebesar 16,5 %, umur 36-40 tahun sebesar 16,8 % dan umur 41-45 tahun sebesar 14,3 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan bahwa responden adalah istri atau anak perempuan yang sudah menikah.

Status rumah responden yang ditempati dapat menunjukkan status kepemilikan rumah. Dari hasil wawancara status kepemilikan dapat dilihat pada grafik berikut.

2,0% 5,3% 13,6% 16,5% 16,8% 14,3% 31,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% <= 20 Thn 21 - 25 Thn 26 - 30 Thn 31 - 35 Thn 36 - 40 Thn 41 - 45 Thn > 45 Thn

Kelompok Umur Responden

11

Grafik 3.1.2. Status Kepemilikan Rumah

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa 79,8 % responden sudah memiliki rumah sendiri, 16.4 % masih ikut orang tua. Pada studi ini masih ada responden yang tidak memiliki rumah sendiri, yaitu 0,7 % menempati rumah dinas, 0,7 % berbagi dengan keluarga yang lain, 0,5 % masih menyewa dan 0,5 % menempati rumah kontrakan.

3.2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Di banyak kota di Indonesia, penanganan sampah merupakan masalah yang memprihatinkan. Dalam banyak kasus, beban sampah yang diproduksi rumah tangga ternyata tidak bisa ditangani oleh sistem persampahan yang ada. Untuk mengurangi beban di tingkat kota, banyak pihak mulai melihat pentingnya pengelolaan dan pengolahan di tingkat rumah tangga, yaitu dengan pemilahan sampah dan pemanfaatan atau penggunaan ulang sampah, misalnya sebagai bahan untuk kompos. Dengan latar belakang ini, maka dilakukan studi EHRA yang mempelajari sejumlah hal pokok, yakni cara pembuangan sampah yang utama, frekuensi dan pendapat tentang ketepatan pengangkutan sampah bagi rumah tangga yang menerima layanan pengangkutan sampah dan praktik pemilahan sampah serta penggunaan wadah sampah sementara di rumah.

Cara utama pembuangan sampah di tingkat rumah tangga diidentifikasi melalui jawaban verbal yang disampaikan responden. Dalam kuesioner tersedia beberapa opsi jawaban. Dari opsi tersebut dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yakni 1) Dikumpulkan di rumah lalu diangkut keluar oleh pihak lain, 2) Dikumpulkan di luar rumah atau di tempat umum lalu diangkut oleh pihak lain, 3) Dibuang di halaman/pekarangan rumah, dan 4) Dibuang ke luar

79,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 16,4% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Milik Sendiri Rumah Dinas Berbagi dg

keluarga Sewa Kontrak Milik OrangTua Lainnya Status Rumah yang ditempati

12 halaman/pekarangan rumah. Di antara empat kelompok itu, yang termasuk dalam kategori 1 dan 2 atau yang mendapat layanan pengangkutan merupakan cara-cara yang memiliki risiko kesehatan paling rendah. Beberapa literatur menyebutkan bahwa cara pembuangan sampah di lobang sampah khusus, baik di halaman atau di luar rumah, merupakan cara yang aman pula. Namun, dalam konteks wilayah perkotaan, di mana kebanyakan rumah tangga memiliki keterbatasan ruang dan lahan, penerapan seperti itu dinilai dapat mendatangkan risiko kesehatan yang cukup besar.

Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang tertangani berarti polusi yang diakibatkan oleh sampah semakin berkurang yaitu sampah yang dibuang ke sembarang tempat oleh masyarakat semakin berkurang sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir khususnya di wilayah padat penduduk. Konsep dasar pengelolaan sampah yakni pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali di tempat pembuangan akhir (TPA). Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber dilakukan dengan mereduksi timbulan sampah, penggunaan barang atau bahan yang bisa digunakan kembali dan pemanfaatan bahan daur ulang. Sementara TPA masih akan memegang peran penting dalam pengelolaan sampah. Karena pada akhirnya akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis sehingga harus dibuang ke TPA dengan metode sanitary landfill.

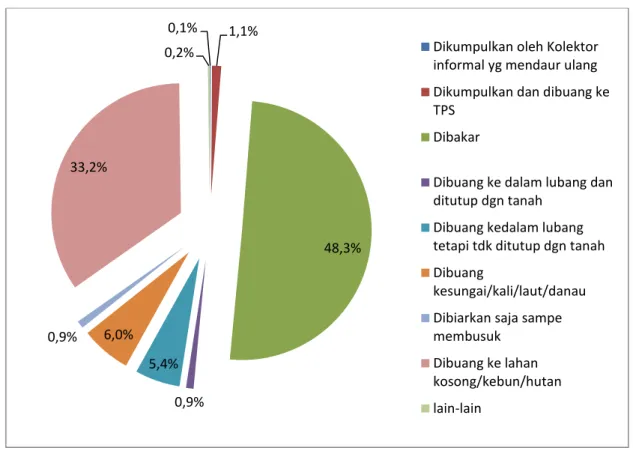

Secara rinci dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini yang menggambarkan cara-cara utama mengelola sampah rumah tangga di Kabupaten Belu.

A. Kondisi Sampah Rumah Tangga

Dalam survey EHRA, ditanyakan cara pengelolaan sampah di masyarakat. Hasil survey menunjukkan bahwa ada berbagai cara pengelolaan sampah di masyarakat dan lebih jelasnya seperti pada diagram 3.2.1 dibawah ini

13

Diagarm 3.2.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Skala Kabupaten)

Berdasarkan hasil survei EHRA, seperti pada gambar 3.1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan sampah di masyarakat dengan cara membakar yaitu 48,3 %. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan sebesar 33,2 %, ke sungai/kali/laut atau danau 6,0 % sedangkan yang dikumpulkan dan dibuang ke TPS hanya 1,1 %, dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang 0,1 % dan lainnya dibuang ke dalam lubang dan ditutup tanah.

B. Kondisi Sampah di lingkungan RT/RW

Kondisi sampah di lingkungan rumah menggambarkan apakah masyarakat sudah melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Lingkungan yang bersih menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan salah satunya adalah pengelolaan sampah yang baik dan benar ditingkat rumah tangga. Dari hasil analisa data dapat terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. 2 .2 Kondisi Sampah di lingkungan RT/RW (Skala Klaster) 0,1% 1,1% 48,3% 0,9% 5,4% 6,0% 0,9% 33,2%

0,2% Dikumpulkan oleh Kolektor

informal yg mendaur ulang Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

Dibakar

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dgn tanah

Dibuang kedalam lubang tetapi tdk ditutup dgn tanah Dibuang

kesungai/kali/laut/danau Dibiarkan saja sampe membusuk

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan lain-lain

14 Berdasarkan grafik 3.2.2 di atas menunjukkan bahwa kondisi sampah di lingkungan RT/RW Kabupaten Belu, ternyata masih banyak sampah berserakan atau bertumpuk disekitar lingkungan sebesar 76,7 %, sampah dengan banyak nyamuk 25,7 % dan tikus berkeliaran ditumpukan sampah 3,2 %. Banyak lalat disekitar tumpukan sampah yaitu 23,3 %, banyak kucing dan anjing mendatangi tumpukan sampah 12,1 % dan 13,3 % disekitar sampah sebagai tempat bermain anak-anak sedangkan sampah menimbulkan bau busuk 8,8 % dan 1,8 % sampah menyumbat drainase. Dengan demikian perlunya penanganan khusus sampah sehingga tidak menjadi tempat berkembangbiak serangga ataupun binatang pengerat lainnya

C. Pemilahan Sampah.

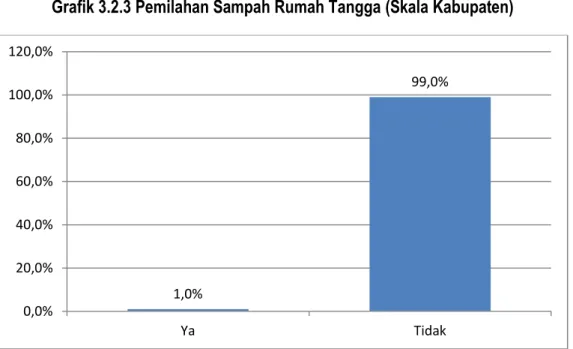

Survey EHRA juga mempertanyakan tentang pemilahan sampah di Kabupaten Belu. Hasil survey EHRA yang ditampilkan pada grafik 3.2.3 menunjukkan bahwa 99,0 % masyarakat tidak pernah melakukan pemilahan sampah, sedangkan sebesar 1,0 % melakukan pemilahan sampah.

76,7% 23,3% 3,2% 25,7% 12,1% 8,8% 1,8% 13,3% 5,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Banyak sampah berserakan atau…

Banyak lalat disekitar tumpukan samaph, Ya Banyak tikus berkeliaran, Ya Banyak nyamuk, Ya Banyak kucing dan anjing mendatangi…

Bau Busuk yang mengganggu, Ya Menyumbat saluran drainase, Ya Ada anak-anak yang bermain di sekitarnya,…

15

Grafik 3.2.3 Pemilahan Sampah Rumah Tangga (Skala Kabupaten)

Berdasarkan hasil survey EHRA pemilahan sampah telah dilakukan di rumah tangga antara lain pemilahan sampah organik, plastik, gelas/kaca dan kertas masing-masing sebesar 100 % sedangkan besi/logam sebesar100 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.2.4 di bawah ini.

Grafik 3.2.4 Pemilahan Sampah Rumah Tangga (Per Jenis Sampah) 1,0% 99,0% Ya Tidak 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ya Tidak

16

3.3. Pembuangan Air Kotor /Limbah Tinja Manusia dan Lumpur Tinja

Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/ kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah domestic atau limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga penduduk.

A. Kepemilikan Jamban

Praktik buang air besar (BAB) dapat menjadi salah satu faktor risiko bagi tercemarnya lingkungan termasuk sumber air, khususnya bila praktik BAB itu dilakukan di tempat yang tidak memadai. Yang dimaksud dengan tempat yang tidak memadai bukan hanya tempat BAB di ruang terbuka seperti di sungai/ kali/ got/ kebun,tetapi bisa juga termasuk sarana jamban yang nyaman di rumah. Bila pun BAB di dilakukan di rumah dengan jamban yang nyaman, namun bila sarana penampungan dan pengolahan tinjanya tidak memadai, misalnya karena tidak kedap air, maka risiko cemaran patogen akan tetap tinggi. Berikut grafik presentase keluarga yang memiliki jamban.

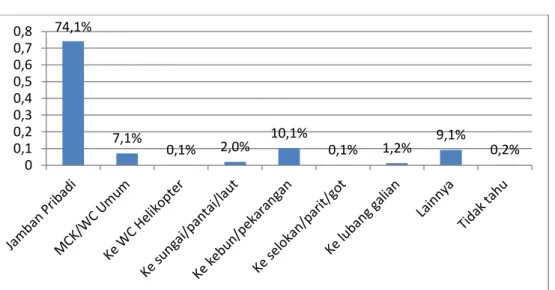

Grafik : 3.3. 1 Keluarga yang Memiliki Jamban

Berdasarkan grafik di atas diketahui keluarga yang memiliki jamban sebesar 74,1 %. Meskipun demikian masih ditemukann responden yang berperilaku BAB di MCK/WC umum yaitu sebesar 7,1 %, 0,1 % menggunakan WC helicopter, 2,0 % masih BAB kesungai, 10,1 % BAB dikebun, 0,1 % BAB di selokan dan 1,2 % BAB di lubang galian.

B. Saluran Akhir Pembuangan Isi Tinja

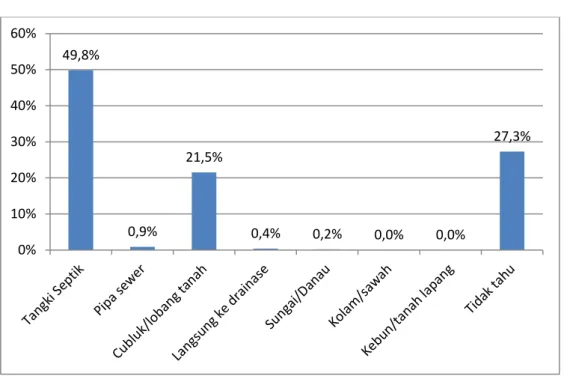

Saluran akhir pembuangan tinja dikategorikan menjadi 2 macam aman beresiko. Kategori aman jika pembuangan akhir tinja adalah septic tank. Sedangkan beresiko jika saluran pembuangan akhir berupa sungai, laut, danau, tanah, kebun dll. Menurut hasil

74,1% 7,1% 0,1% 2,0% 10,1% 0,1% 1,2% 9,1% 0,2% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

17 survey EHRA yang ditampilkan pada grafik 3.3.2 menunjukkan bahwa 49,8 % saluran akhir pembungan tinja tergolong aman (septic tank) dan sebanyak 23 % masuk kategori tidak aman (sungai, laut, danau, tanah, kebun dll), 27,3 % tidak tahu.

Grafik 3.3.2 Saluran Akhir Pembuangan Tinja

C. Kualitas Tangki Septik

Grafik 3.3.3 Kualitas Tangki Septik

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa 95,2 % rumah tangga yang memiliki tangki septic tidak pernah dikosongkan, 0,8 % mengosongkan tangki septic 1-5 tahun yang lalu, sedangkan 3,4 % tidak tahu kapan waktu mengosongkan tangki septik.

49,8% 0,9% 21,5% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 27,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0,4% 0,8% 0,2% 95,2% 3,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 0-12 bulan yg lalu 1-5 tahun > 5-10 tahun yg lalu Tidak pernah Tidak tahu

18

D. Praktek Pembuangan Kotoran Anak Balita

1) Anak yang diantar untuk BAB di jamban

Grafik 3.3.4 Anak yang diantar untuk BAB di Jamban

Pada grafik di atas menunjukkan 23,9 % balita sering buang air besar di jamban, 19,8 % kadang-kadang di jamban dan 14,6 % tidak terbiasa buang air besar di jamban.

2) Kebiasaan Membuang Tinja Anak

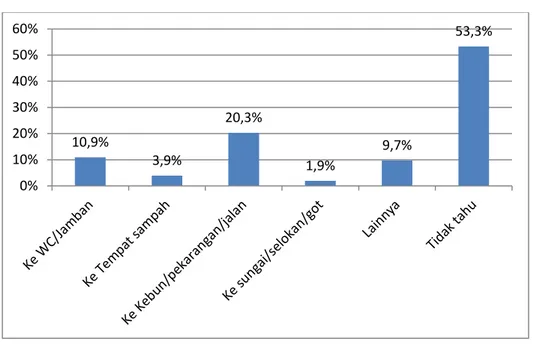

Grafik 3.3.5 Kebiasaan Membuang Tinja Anak

Pada grafik diatas menunjukkan rumah tangga yang biasa membuang tinja anak ke WC/jamban sebesar 10,9 %. Masih ditemukan rumah tangga yang membuang tinja di

23,9% 19,8% 14,6% 41,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ya, sangat sering Ya, Kadang-kadang Tidak biasa Tidak tahu

10,9% 3,9% 20,3% 1,9% 9,7% 53,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19 tempat sampah (popok), kebun, sungai, dll. Sedangkan 53,3 % rumah tangga tidak tahu harus membuang tinja anak.

E. Jumlah KK yang yang memiliki saluran pembuangan air limbah (SPAL)

Grafik 3.3.6 KK yang yang memiliki saluran pembuangan air limbah (SPAL)

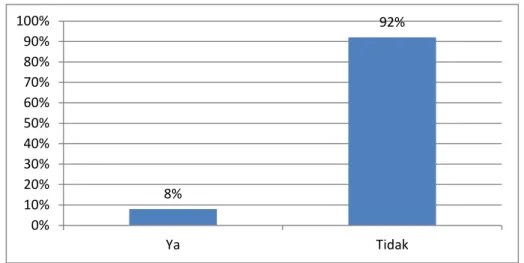

Pada grafik diatas menunjukkan rumah tangga yang memiliki saluran pembuangan air limba (SPAL) sebesar 8 % sedangkan yang tidak memiliki SPAL sebesar 92 %.

3.4. Drainase Lingkungan / Selokan Sekitar Rumah dan Banjir

Kebanjiran adalah topik kedua yang akan dipaparkan di bagian ini. Air banjir perlu diangkat dalam EHRA sebab air banjir merupakan salah satu faktor risiko penyakit. Seperti yang diketahui luas, selama kebanjiran dan sesudahnya, warga di daerah banjir umumnya terancam sejumlah penyakit seperti penyakit yang berhubungan dengan diare, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh binatang seperti leptospirosis.

Dalam EHRA pengalaman banjir rumah tangga dilihat dari berbagai sisi, yakni rutinitas banjir, frekuensi dalam setahun, dan lama mengeringnya air. Masing-masing aspek banjir itu memiliki kontribusi terhadap risiko kesehatan yang dihadapi rumah tangga. Mereka yang mengalami banjir secara rutin, dengan frekuensi yang tinggi, misalnya beberapa kali dalam setahun atau bahkan beberapa kali dalam sebulan, dan dengan air yang lama bertahan (stagnan) dalam waktu yang cukup lama memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tak pernah kebanjiran atau yang mengalaminya tidak secara rutin.

Lama mengeringnya air juga bisa dijadikan indikasi untuk masalah yang lebih mendasar lainnya, seperti kualitas jaringan saluran drainase dan pola permukaan tanah dari pemukiman warga. Rumah yang tergenang air banjir dalam waktu yang cukup lama, misalnya

8% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ya Tidak

20 selama berhari-hari, merupakan sebuah indikasi bahwa rumah terletak di wilayah cekungan di mana air banjir sulit dialirkan ke tempat lain seperti saluran atau sungai. Meski bukan satu-satunya faktor, air banjir yang cepat kering mengindikasikan bahwa masalah banjir terkait dengan sistem drainase setempat.

A. Kejadian Banjir

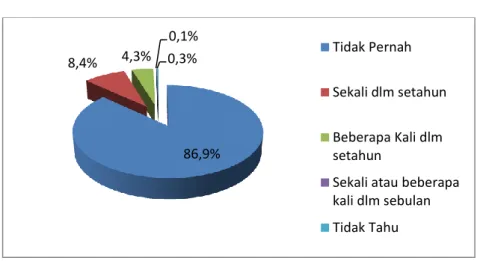

Diagram 3.4.1 Kejadian Banjir

Berdasarkan diagram 3.4.1 di atas menunjukkan bahwa kejadian banjir di Kabupaten Belu hanya terdapat di beberapa tempat saja sehingga mayoritas dapat dikatakan tidak pernah mengalami banjir yakni 86,9 %. Sedangkan daerah yang mengalami banjir sekali dalam setahun memiliki frekuensi sekitar 8,4 %, beberapa kali dalam setahun sebanyak 4,3 % dan sekali atau beberapa kali dalam sebulan sebanyak 0,1 % sedangkan yang tidak tahu kalau terjadi banjir didaerahnya sebesar 0,3 %.

86,9% 8,4% 4,3% 0,1% 0,3% Tidak Pernah Sekali dlm setahun Beberapa Kali dlm setahun

Sekali atau beberapa kali dlm sebulan Tidak Tahu

21

Grafik 3.4.2 Kejadian Banjir Per Klaster

Berdasarkan grafik bahwa 94,3 % daerah pada kluster 1 tidak pernah mengalami banjir. Sedangkan pada kluster 2 sebesar 92,2 % tidak pernah mengalami banjir, pada kluster 3 sebesar 83,2 % tidak pernah banjir,pada kluster 4 sebesar 75 % tidak pernah banjir.

B. Lokasi Genangan

Grafik 3.4.3 Lokasi Genangan

Berdasarkan grafik 3.4.3 di atas persentase tertinggi sumber genangan adalah di dekat dapur sebesar 46,9 % sedangkan terendah adalah di halaman rumah sebesar 32,7 %. Di dekat kamar mandi sebesar 42,5 %.

94,3% 3,1% 0,6% 0,0% 1,9% 92,2% 5,8% 1,7% 0,3% 0,0% 83,2% 14,3% 2,5% 0,0% 0,0% 75,0% 7,5% 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Tidak Pernah Sekali dlm setahun Beberapa kali dlm setahun Sekali atau beberapa kali dlm

sebulan Tidak Tahu Klaster 4 Klaster 3 Klaster2 Klaster 1 32,7% 46,9% 42,5% 16,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% A. Di Halaman rumah B. Di Dekat Dapur C. Di Dekat Kamar Mandi E. Lainnya

22

C. Sumber Genangan

Grafik 3.4.4.Sumber Genangan

Dari grafik di atas persentase tertinggi sumber genangan adalah berasal dari air limbah dapur sebesar 45,1 %, dan terendah berasal dari air limbah lainnya sebesar 13,3 %. Sumber genangan dari hujan hanya 25,7 % dan sumber air limbah kamar mandi sebesar 35,4 % sedangkan 1,8 % tidak tahu.

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

1. Daerah dengan kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai selatan dan di bagian barat dan sekitar kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat.

2. Daerah kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang terdapat pada Kecamatan Tasifeto Barat.

3. Daerah dengan kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdapat di Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen Selatan, dan bagian timur Kecamatan Tasifeto Barat.

4. Daerah dengan kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat di bagian utara Kabupaten Belu terutama di Kecamatan Tasifeto Timur, kemudian di bagian tengah kabupaten terdapat di Kecamatan Raimanuk.

5. Daerah dengan kemiringan lereng di atas 40%, terdapat di bagian utara kecamatan Tasifeto Barat, sebagian Kecamatan Nanaet Duabesi, dan sebagian kecil di Kecamatan Kakuluk Mesak. 35,4% 45,1% 25,7% 13,3% 1,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Air limbah kamar mandi Air limbah dapur Hujan Air limbah lainnya Tidak tahu

23

3.5. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga

Pada dasarnya akses air minum bagi rumah tangga yang dikaji EHRA memiliki hubungan yang erat dengan tingkat risiko kesehatan suatu keluarga. Dalam indikator internasional, diakui bahwa sumber-sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri. Ada jenis-jenis sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air ledeng/ PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang disimpan secara terlindungi). Namun, ada juga yang dipandang membawa risiko transmisi patogen ke dalam tubuh manusia. Air dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi dikategorikan tidak aman.

Dalam Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation (WHO & UNICEF, 2004), air kemasan dikategorikan sebagai sumber yang belum aman, namun penilaian itu tidak didasarkan pada masalah kualitas air, melainkan persoalan keterbatasan kuantitas. Para pakar higinitas global melihat suplai air yang memadai sebagai salah satu faktor yang mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare. Sejumlah studi memperlihatkan bahwa mereka yang memiliki suplai yang memadai akan cenderung lebih mudah melakukan kegiatan higinitas. Jadi, masalah air kemasan lebih terkait dengan kecenderungan penggunaannya yang ditujukan hanya untuk minum saja dan menggunakan sumber lain, yang belum tentu aman, untuk kebutuhan higinitas. Dalam harmonisasi indikator versi WHO & UNICEF, air kemasan kemudian dianggap sebagai improved source hanya bila ada sumber air komplementer yang dikategorikan aman.

A. Pemakaian Air Bersih Rumah Tangga

Berdasarkan hasil survey EHRA yang ditampilkan pada Grafik 3.5.1 menunjukkan sumber air bersih rumah tangga yang digunakan untuk minum, masak, dan mencuci peralatan adalah berasal sumur gali terlindungi sebesar 31,2 % %, 16,4 % berasal dari air ledeng PDAM yang berfungsi, 7,2 % berasal dari sumur gali tidak terlindungi dan 3,7 % dari air ledeng PDAM yang tidak berfungsi.

24

Grafik 3.5.1 Sumber Air Bersih Rumah Tangga (Skala Kabupaten)

Grafik 3.5.2 Pemakaian Air Bersih Rumah Tangga

Persentase tertinggi penggunaan air untuk keperluan minum, masak, cuci piring, cuci pakaian dan gosok gigi berasal dari air sumur gali.

12,9% 2,3% 31,2% 17,6% 0,2% 2,1% 0,4% 14,7% 9,6% 19,9% 3,2%

Ya, dari Air Ledeng PDAM berfungsi Ya, dari Air Ledeng PDAM tdk berfungsi Ya, dari sumur gali terlindungi Ya, dari sumur gali tdk terlindungi Ya, dari sumur bor/Pompa Tangan Ya, dari sumur pompa tangan dengan mesin

Ya, dari Hidran umum-PDAM Ya, dari Kran Umum-Proyek/HIPPAM/PDAM Ya, dari penjual air keliling Lainnya Tidak ada 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0,6% 0,5% 0,5% 0,0% 0,6% 4,7% 2,8% 2,2% 0,2% 2,2% 14,0% 14,0% 14,0% 5,7% 0,5% 14,6% 14,7% 14,7% 8,9% 14,7% 34,1% 34,3% 35,0% 19,4% 34,7% 13,2% 13,3% 13,5% 2,3% 13,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minum Masak Cuci

Piring/gelas

Cuci Pakaian Gosok gigi

Lainnya Sumur Gali

Sumur Pompa Tangan Kran Umum

Hidran Umum Ledeng PDAM Air isi Ulang Botol kemasan

25

B. Tata Cara Penanganan Air Bersih

Grafik 3.5.3 Tata Cara Penanganan Air Bersih

Berdasarkan data pada grafik 3.5.3 di atas, empat (4) kluster rumah tangga mengolah air bersih dengan cara direbus.

3.6. Perilaku Higiene

Pencemaran tinja/ kotoran manusia (feces) adalah sumber utama dari virus, bakteri dan patogen lain penyebab diare. Jalur pencemaran yang diketahui sehingga cemaran dapat sampai ke mulut manusia termasuk balita adalah melalui 4F (Wagner & Lanoix, 1958) yakni fluids (air), fields (tanah), flies (lalat),dan fingers (jari/tangan). Jalur ini memperlihatkan bahwa salah satu upaya prevensi cemaran yang sangat efektif dan efisien adalah perilaku manusia yang memblok jalur fingers. Ini bisa dilakukan dengan mempraktekkan cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu yang tepat. Dalam meta-studinya, Curtis & Cairncross (2003) menemukan bahwa praktek cuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko insiden diare sebanyak 42-47%. Bila dikonversikan, langkah sederhana ini dapat menyelamatkan sekitar 1 juta anak-anak di dunia.

Untuk konteks balita, waktu-waktu untuk cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan Si Ibu/ Pengasuhnya untuk mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare terdiri dari 5 (lima) waktu penting yakni, 1) sesudah buang air besar (BAB), 2) sesudah menceboki pantat anak, 3)sebelum menyantap makanan, 4) sebelum menyuapi anak, dan terakhir adalah 5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga. Sebagian waktu penting itu sebetulnya ditujukan bagi ibu-ibu rumah tangga secara umum semisal: waktu sesudah buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, dan sebelum menyantap makanan. Sementara, waktu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 98,7% 97,6% 98,3% 96,9% 1,3% 0,9% 0,3% 1,9% 0,0% 0,3% 0,0% 1,3% Lainnya Ditambahkan kaporit Direbus

26 yang lebih khusus ditujukan bagi ibu atau pengasih anak balita adalah sesudah menceboki pantat anak, dan sebelum menyuapi makan anak.

Untuk menelusuri perilaku-perilaku cuci tangan yang dilakukan ibu sehari-harinya, EHRA terlebih dahulu memastikan penggunaan sabun di rumah tangga dengan pertanyaan apakah si Ibu menggunakan sabun hari ini atau kemarin. Jawabannya menentukan kelanjutan pertanyaan berikutnya dalam wawancara. Mereka yang perilakunya didalami oleh EHRA terbatas pada mereka yang menggunakan sabun hari ini atau kemarin.

A. Praktek cuci tangan pakai sabun (CTPS) pada 5 +1 waktu penting

Grafik 3.6.1 Praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Praktek cuci tangan pakai sabun di 5 waktu dan 1 waktu penting dapat dilihat pada grafik di atas. Persentase tertinggi praktek CTPS dilakukan sebelum makan yaitu sebesar 62,0 %, setelah dari buang air besar 34,4 %, setelah makan 32,1 % sedangkan persentase yang masih rendah adalah sebelum ke toilet, setelah menceboki bayi/anak, sebelum memberi menyuapi anak,sebelum menyiapkan makan, setelah memegang hewan dan sebelum sholat.

3,0% 10,2% 34,4% 62,0% 32,1% 3,5% 12,9% 20,5% 0,5% 24,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

27

A. Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban

Grafik 3.6.2 Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban

Dari grafik 3.6.2 diketahui ketersediaan sarana CTPS di jamban hanya sebesar 30,7 %.

B. Pola Pemanfaatan Sabun dalam Kehidupan Sehari-hari

Grafik 3.6.3 Pola pemanfaatan Sabun dalam Kehidupan Sehari-hari

Pada grafik 3.6.3 di atas menunjukkan persentase penggunaan sabun untuk mandi sebesar 97,0 %, untuk mencuci peralatan sebesar 80,2 %, untuk mencuci pakaian sebesar 78,6 % dan untuk mencuci tangan sebesar 46,8 %.

30,7% 3,5% 1,7% 1,4% 7,5% 1,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 97,0% 31,6% 15,9% 46,8% 19,3% 80,2% 78,6% 0,9% 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28

C. Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah

Grafik 3.6.4 Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah

Kebiasaan membuang sampah yang dilakukan oleh masyarakat adalah 48,3 % membakar sampah 33,2 % membuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk.

B. Masalah Sampah di Lingkungan Rumah

Grafik 3. 6 .5 Kondisi Sampah di lingkungan RT/RW (Skala Klaster)

Permasalahan sampah di lingkungan rumah berdasarkan grafik 3.6.5 di atas, ternyata masih banyak sampah berserakan atau bertumpuk di sekitar lingkungan sebesar 76,7 %, sampah dengan banyak nyamuk 23,3 % dan tikus berkeliaran ditumpukan sampah 25,5%.

0,1% 1,1% 48,3% 0,9% 5,4% 6,0% 0,9% 33,2% 0,2%

Dikumpulkan oleh Kolektor informal yg… Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

Dibakar Dibuang ke dalam lubang dan ditutup…

Dibuang kedalam lubang tetapi tdk… Dibuang kesungai/kali/laut/danau

Dibiarkan saja sampe membusuk Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan Lain-lain 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 76,7% 23,3% 3,2% 25,7% 12,1% 8,8% 1,8% 13,3% 5,2% 0% 100%

Banyak sampah berserakan atau bertumpuk… Banyak lalat disekitar tumpukan samaph, Ya

Banyak tikus berkeliaran, Ya Banyak nyamuk, Ya Banyak kucing dan anjing mendatangi…

Bau Busuk yang mengganggu, Ya Menyumbat saluran drainase, Ya Ada anak-anak yang bermain di sekitarnya, Ya Lainnya, Ya

29

3.7. Kejadian Penyakit Diare

Dalam survey EHRA juga ditanyakan terkait kejadian diare yang dialami oleh anggota keluarga dari responden.

Grafik 3.7.1 Kejadian Penyakit Diare

Kejadian diare pada rumah tangga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.7.2 Kejadian Penyakit Diare Pada Anggota Rumah Tangga

Persentase kejadian penyakit diare tertinggi dialami oleh pada orang dewasa perempuan yaitu sebesar 34 %, anak-anak balita sebesar 28,5 %, pada anak-anak non balita sebesar 18,4 %, pada orang dewasa laki-laki sebesar 17,6 %. Persentase terendah anggota keluarga yang pernah mengalami penyakit diare adalah anak remaja laki-laki sebesar 10,2 %.

3.8. Indeks Resiko Sanitasi (IRS)

Resiko Sanitasi diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Indeks Resiko Sanitasi (IRS) diartikan sebagai ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini adalah hasil dari analisa Studi EHRA. Manfaat penghitungan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) adalah sebagai salah satu komponen dalam

0,3% 1,1% 4,3% 0,6% 5,9% 3,7% 4,3% 74,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Hari ini Kemarin 1 minggu terakhir 1 bulan terakhir 3 bulan terakhir 6 bulan terakhir > 6 bulan terakhir Tidak pernah 28,5% 18,4% 10,2% 13,3% 17,6% 34,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Anak-anak balita Anak-anak non balita Anak remaja laki-laki Anak remaja perempuan Orang dewasa laki-laki Orang dewasa perempuan

30 menentukan area berisiko sanitasi. Berikut adalah grafik Indeks Resiko Sanitasi (IRS) Kabupaten Belu.

Tabel 3.8.1 Kategori Daerah Beresiko Sanitasi

Batas Nilai Risiko Keterangan

Total Indeks Risiko Max

316

Total Indeks Risiko Min 218

Interval 25

Katagori Area Berisiko Batas Bawah Batas Atas

Kurang Berisiko 218 243

Berisiko Sedang 244 268

Risiko Tinggi 269 294

Risiko Sangat Tinggi 295 319

Tabel 3.8.2 Hasil Skoring Studi EHRA berdasarkan Indeks Resiko

CLUSTER NILAI IRS SKOR EHRA

CLUSTER 1 209.11 1.00

Desa Kabuna 1.00

CLUSTER 2 229.61 2.00

Kelurahan Kelurahan Lidak 2.00

Kelurahan Umanen 2.00 Desa Jenilu 2.00 Desa Manleten 2.00 Desa Fatulotu 2.00 Desa Tohe 2.00 Desa Dirun 2.00 Desa Nualain 2.00 Desa Fohoeka 2.00 Desa Duakoran 2.00 CLUSTER 3 271.70 4.00

Kelurahan Kota Atambua 4.00

Kelurahan Tenukiik 4.00 Kelurahan Rinbesi 4.00 Kelurahan Berdao 4.00 Kelurahan Tulamalae 4.00 Kelurahan Beirafu 4.00 Desa Kenebibi 4.00

31 Desa Silawan 4.00 Desa Naitimu 4.00 CLUSTER 4 224.69 1.00 Kelurahan Manumutin 1.00 Kelurahan Fatubenao 1.00 Kelurahan Manuaman 1.00 Kelurahan Fatukbot 1.00 Desa Dualaus 1.00

Tabel 3.8.3 Kumulatif Hasil Skoring Studi EHRA berdasarkan Indeks Resiko

Variabel CLUSTER 1 CLUSTER

2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 1. SUMBER AIR 39 27 44 58

2. AIR LIMBAH DOMESTIK. 69 71 73 75

3. PERSAMPAHAN. 50 48 47 97

4. GENANGAN AIR. 11 12 34 36

5. PERILAKU HIGIENE DAN

SANITASI 62 60 60 50

231 218 258 316

Grafik 3.8.4 Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Belu

30,0% 88,3% 46,8% 0,0% 43,9% 28,6% 49,8% 10,4% 67,5% 37,0% 21,0% 20,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Klaster 4 Klaster 3 Klaster 2 Klaster 1

32 Hasil analisa indeks risiko sanitasi dapat dilihat pada grafik diatas:

1. Indeks resiko sanitasi untuk air limbah domestic terdapat pada klaster 1 yakni 88,33 % dan terendah pada klaster 3 yakni 67,47 %.

2. Indeks resiko sanitasi untuk persampahan tertinggi terdapat di klaster 3 sebesar 93,25 % dan terendah terdapat pada klaster 4 sebesar 45, 83 %.

3. Indeks resiko sanitasi untuk perilaku hygiene dan sanitasi tertinggi terdapat di klaster 2 yakni 67,49 % dan terendah terdapat pada klaster 1 yakni 43,91 %.

4. Indeks resiko sanitasi untuk sumber air tertinggi terdapat di klaster 4 yakni 33,75 % dan terendah terdapat pada klaster 2 yakni 28,58 %.

5. Indeks resiko sanitasi untuk genagan air tertinggi terdapat di klaster 3 sebesar 21,0 % dan terendah terdapat pada klaster 1 sebesar 0 %.

33

BAB IV PENUTUP

4.1 . Kesimpulan

Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan atau Survey Environmental Health Risk Assessment (EHRA) adalah sebuah survey yang digunakan dalam mengidentifikasikan kondisi sanitasi yang ada di desa/kelurahan. Dengan diketahuinya kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat, dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk promosi atau advokasi kesehatan lingkungan di Kabupaten Belu sampai ke desa/kelurahan. Pelibatan kader kesehatan desa/kelurahan dan sanitarian Puskesmas sangat efektif dalam pencapaian sasaran berupa promosi dan advokasi dimaksud.

Dokumen hasil survey EHRA sebagai dasar dalam penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang akan menjadi modal awal pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Belu. Perlunya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sanitasi di masyarakat serta pentingnya advokasi dan promosi kesehatan lingkungan kepada masyarakat diharapkan akan menjadi salah satu target perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi.

Kondisi eksisting sarana dan prasarana sanitasi serta perilaku masyarakat sesuai yang teridentifikasi di dalam EHRA menghasilkan juga tingkat area beresiko di tiap desa/kelurahan. Dengan adanya kondisi eksisting area beresiko tersebut diharpakan dapat mendukung penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2016 – 2021.

Pembangunan di bidang sanitasi diperlukan suatu upaya monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan untuk dapat dijadikan suatu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di bidang sanitasi. Selain hal tersebut, pelaksanaan Survey EHRA ini dapat dijadikan baseline data bagi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan Survey EHRA di tahun-tahun mendatang.

34

4.2 Hambatan/Kendala

Dalam pelaksanaan studi EHRA pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup (ya dan tidak).

Jawaban responden saat wawancara berbeda dengan saat pengamatan oleh enumerator.

Materi kuesioner tidak lengkap sehingga jawaban responden juga tidak lengkap.

4.3 Saran

1. Pemerintah : isu sanitasi dan higiene masih dianggap isu yang kurang penting. Dukungan pemerintah dalam penganggaran untuk kegiatan sanitasi dan higiene sangat diperlukan sehingga pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) point 7 dapat tercapai. 2. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) : peran aktif semua

anggota POKJA sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan survei yang berhubungan dengan air minum dan sanitasi di tahun-tahun mendatang.

3. Pengumpulan data oleh enumerator yang berasal dari sanitarian puskesmas. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini kader kesehatan (Posyandu) dan kader PKK berperan aktif dan bekerja sama dengan sanitarian sehingga data yang diperoleh lebih akurat.