1

IDENTIFIKASI PERUBAHAN KONDISI ELEKTRON DI IONOSFER

SEBELUM GEMPA DI SUMATRA

Shandy Yogaswara Surya Putra

1, Hendri Subakti

1, Buldan Muslim

2 1Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika, Jalan Perhubungan I

no.5, Pondok Betung – Tangerang Selatan

2

Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa, LAPAN, Jalan Dr. Junjungan no.133

Bandung-40173

E-mail :

[email protected]

ABSTRAK

Stress yang terjadi pada batuan sebelum terjadinya gempabumi menyebabkan adanya perubahan kondisi elektron di ionosfer (TEC). Perubahan ini menjadi fenomena yang dijadikan bahan studi untuk prekursor kegempaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari gempabumi itu sendiri. Data GPS untuk dari jaringan stasiun Sumatra GPS Array (SUGAR) dapat digunakan untuk mengetahui perubahan TEC tersebut. Gempabumi Padang 30 September 2009 dengan magnitude 7.6 Mw dan gempabumi Mentawai 25 Oktober 2010 dengan magnitude 7.8 Mw dijadikan sebagai bahan studi. Dengan menggunakan metode autokorelasi, anomali TEC terlihat 20 hari sebelum kejadian untuk gempa Padang dan 21 hari sebelum kejadian untuk gempa Mentawai. Besar anomali yang tercatat menurun seiring dengan bertambahnya jarak pusat gempa ke stasiun GPS. Sedangkan jumlah kemunculan anomali bervariasi terhadap jarak pusat gempa ke stasiun GPS.

Kata Kunci: TEC, Prekursor, Gempabumi, Padang, Mentawai, Sumatran GPS Array (SUGAR)

ABSTRACT

Stress that occur before earthquake causing electron condition (TEC) changes at the ionosphere. This changes phenomena become matter of earthquake precursors study that aim for mitigate of earthquake effect. GPS data from Sumatran GPS Array (SUGAR) could be used to determine the TEC changes. Padang earthquake September 30th 2009 with

magnitude 7.6 Mw and Mentawai earthquake October 25th 2010 with magnitude 7.8 Mw

was used in this study. Anomaly in TEC occur 20 days before Padang earthquake and 21 days before Mentawai earthquake while processed by autocorrelation method. Anomaly value that occur decrease as the epicenter to GPS station distance increase. While number of anomaly occurrence varies with the distance from epicenter to GPS station.

Keywords: TEC, Precursors, Earthquake, Padang, Mentawai, Sumatran GPS Array (SUGAR)

2 1. PENDAHULUAN

Indonesia, terutama Sumatra, merupakan wilayah yang memiliki aktivitas tektonik yang cukup aktif. Hal ini dikarenakan adanya tiga sistemtektonik yang bekerja di pulau tersebut, yakni subduksi dengan sudut penunjaman landai, sesar besar Sumatra yang terbagi beberapa segmen, dan sesar geser mentawai (Diament dalam Ibrahim dkk, 2010).

Dengan demikian, perlu adanya suatu upaya agar kerugian sebagai dampak dari bencana gempabumi dapat di minimalisir.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mempelajari fenomena alam yang terjadi sebelum kejadian gempabumi.

Pulinets (2004) mengemukakan bahwa selama terjadi stress pada batuan, retakan yang terbentuk akan menjadi celah untuk radon keluar dan kemudian mengganggu kondisi kelistrikan di atmosfer.

Kamogawa (2004) memberikan hipotesa bahwa dari retakan pada batuan yang timbul akibat stress, ion-ion positif akan naik ke atas dan berikatan dengan elektron bebas di atmosfer. Akibatnya kerapatan elektron di ionosfer berkurang. Fenomena berkurangnya kerapatan elektron di ionosfer dijadikan sebagai salah satu studi untuk mengetahui prekursor kegempaan. Sudah ada beberapa peneliti yang mengambil studi tentang fenomena ini. Adapun perubahan pada kondisi elektron di ionosfer terdeteksi beberapa hari sebelum kejadian gempabumi (Subekti dkk 2008, Astra dan Pudja 2009, Heki 2011, Muslim 2015, dan Rahman 2015). 2. METODE

2.1 Data

Data yang digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi elektron di ionosfer (TEC) adalah data GPS dari jaringan Sumatran GPS Array (SUGAR) yang dapat diakses melalui sopac.ucsd.edu untuk 13 stasiun GPS dengan periode 27 hari termasuk hari gempa. Data dst indeks dari

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/index.html digunakan

untuk mengetahui kejadian badai magnet sebagai faktor koreksi analisa data TEC. 2.2 Prosedur

Liu dkk mendefiniskan nilai STEC melalui persamaan (1), dimana L1 dan L2 berturut-turut adalah 1575.42 MHz dan 1227.6 MHz. Nilai P1 dan P2 yang berupa nilai pseudo-length dapat diperoleh dengan mengekstrak data observasi dari sopac.

𝑆𝑇𝐸𝐶 = 𝐿21. 𝐿22 40.3(𝐿21. 𝐿22)

(𝑃1− 𝑃2) (1)

Untuk menghitung nilai VTEC, digunakan persamaan (2), dimana h adalah ketinggian ionosfer dan RE adalah

jari-jari Bumi. Berdasar Subekti dkk (2008), nilai h untuk wilayah Indonesia adalah 350km, dengan RE 6378km, maka

persamaan (2) menjadi persamaan (3).

𝑉𝑇𝐸𝐶 = 𝑆𝑇𝐸𝐶√1 − cos2𝑒

(1 + ℎ 𝑅⁄ )𝐸 2 (2) 𝑉𝑇𝐸𝐶 = 𝑆𝑇𝐸𝐶√1 − 0.89cos2𝑒 (3)

Raw data dari GPS SUGAR yang berupa RINEX file diolah menggunakan gps-Gopi yang di kembangkan oleh Dr. gps-Gopi Khrisna Seemala untuk memperoleh nilai TEC. Setelah nilai TEC per menit diperoleh, digunakan teknik autokorelasi (Muslim, 2015), dimana nilai TEC pada pukul 00:00 UT selama 27 hari dihitung rata-ratanya. Hal ini dilakukan untuk setiap jam sampai dengan pukul 23:00 UT sehingga dihasilkan nilai variasi diurnal TEC. Autokorelasi dilakukan antara nilai TEC harian dengan variasi diurnal TEC sehingga diperoleh 27 koefisien korelasi yang kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasinya, yang kemudian disebut deviasi standar keofisien korelasi (dskk). Nilai hasil autokorelasi kemudian dikurangi dengan rata-ratanya untuk memperoleh nilai simpangan koefisien korelasi (skk).

3 Anomali TEC ditandai dengan hasil rasio

standar koefisien korelasi terhadap deviasi standar koefisien korelasi (skk/dskk) ketika nilainya kurang dari -1 (skk/dskk < -1). Anomali ini dapat disebabkan oleh kejadian badai magnet sehingga perlu di koreksi dengan nilai Dst indeks. Jika anomali ini muncul sebelum kejadian gempa dengan memenuhi syarat tidak adanya tanda-tanda kejadian badai magnet, maka anomali tersebut dianggap sebagai prekursor gempabumi terdeteksi (Muslim, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Padang 30 September 2009

Hasil analisa skk/dskk untuk gempa Padang 30 September 2009 dengan magnitude 7.6 Mw ditunjukkan oleh gambar 1. Dari 13 stasiun yang terdapat pada jaringan SUGAR, terdapat lima stasiun yang memiliki data. Nilai anomali yakni ketika skk/dskk kurang dari -1, muncul pada 21 hari sebelum sampai dengan sehari sebelum kejadian yang dipaparkan pada tabel 1. Berdasar nilai Dst indeks untuk rentang waktu 06 September sampai 02 Oktober 2009 tidak menunjukkan adanya aktivitas badai magnet (Dst < -50nT).

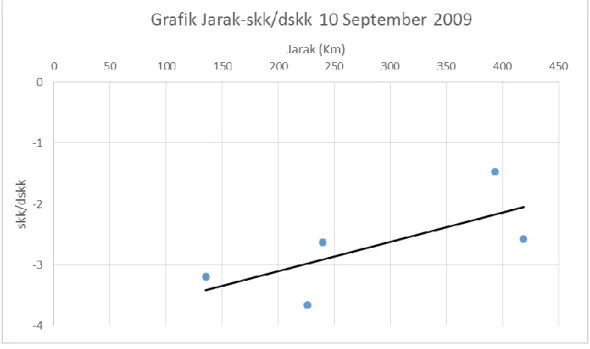

Pada 20 hari sebelum kejadian atau 10 September 2009, memiliki kemunculan anomali skk/dskk yang terjadi pada seluruh stasiun gps yang dianalisa dengan nilai anomali yang besar dibanding dengan hari lainnya. Berdasarkan gambar 2, diperoleh bahwa kemunculan anomali skk/dskk akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jarak stasiun terhadap sumber gempa. Hasil ini sesuai dengan Rahman (2015). Hal ini berkebalikan dengan jumlah kemunculan anomali, dimana semakin jauh jaraknya maka jumlah anomali yang muncul akan semakin sedikit (gambar 3).

3.2 Mentawai 25 Oktober 2010

Gambar 4 menunjukkan perbandingan skk/dskk pada 11 stasiun yang dianalisa untuk kasus gempabumi Mentawai 25 Oktober 2010 dengan magnitude 7.8 Mw. Anomali terdeteksi mulai 21 hari sebelum kejadian gempa sampai dengan sehari sebelum kejadian gempa (tabel 2). Nilai dst indeks menunjukkan adanya peningkatan aktivitas magnetik pada 11 Oktober 2010 sehingga selama tiga hari sampai dengan 14 Oktober 2010 data dianggap tidak baik.

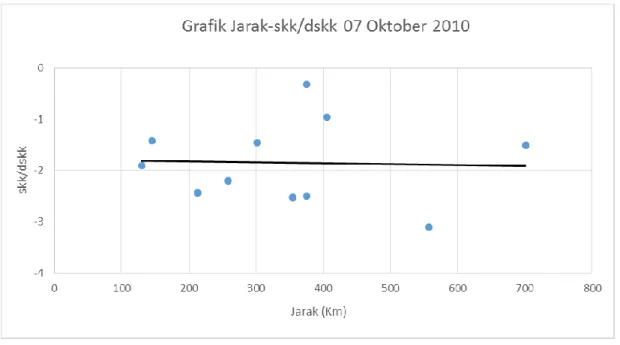

Pada 18 hari sebelum kejadian, atau tanggal 07 Oktober 2010, memiliki kemunculan anomali skk/dskk yang terjadi pada sembilan stasiun gps yang dianalisa, dimana nilai anomalinya lebih besar dan tercatat pada jumlah stasiun yang lebih banyak dibanding hari lainnya.

Besar nilai skk/dskk yang muncul mengecil seiring dengan pertambahan jarak. Hal ini ditunjukkan pada arah garis trendline pada gambar 5. Seperti pada kasus sebelumnya, hubungan antara jarak terhadap nilai skk/dskk dan jarak terhadap jumlah anomali berkebalikan. Untuk gempa Mentawai 25 Oktober 2010, jumlah kemunculan anomali meningkat seiring dengam bertambahnya jarak (gambar 6).

3.3 Pembahasan

Pada 15 Oktober 2010, telah terjadi gempa dengan magnitude 5.0 Mw. Lokasi pusat gempa tersebut terhadap pusat gempa Mentawai 25 Oktober 2010 tampak seperti gambar 7.

Dengan demikian, anomali tercatat pada stasiun BITI dan PBLI yang terletak dekat dengan pusat gempa 15 Oktober 2010, dipengaruhi oleh persiapan gempa tersebut.

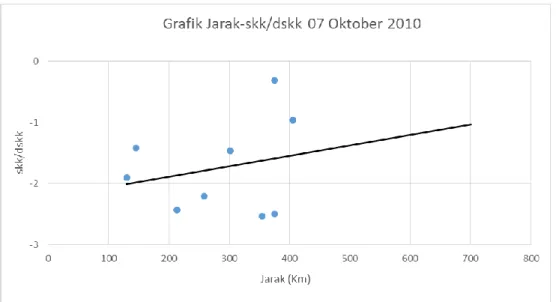

Dengan mengabaikan anomali yang tercatat pada kedua stasiun tersebut, diperoleh bahwa nilai anomali skk/dskk pada tanggal 07 Oktober 2010 meningkat seiring jarak (gambar 8). Hal ini sesuai

4 dengan hasil analisa gempa sebelumnya

dan hasil penelitian Rahman (2015). Sedangkan jumlah kemunculan anomali tidak terpengaruh dengan di abaikannya data dari kedua stasiun tersebut (gambar 9).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa anomali TEC dapat muncul mulai dari 21 hari sebelum kejadian gempa.

Nilai skk/dskk berbanding lurus dengan jarak stasiun GPS dimana semakin jauh maka nilainya semakin besar.

Sedangkan jumlah kemunculan anomali bervariasi terhadap jarak stasiun terhadap stasiun yang mencatat.

DAFTAR PUSTAKA

Astra, I., Pudja, I.P., 2009, Analisa

Vertical

Total

Electron

Content Di Ionosfer Daerah

Jawa Dan Sekitarnya Yang

Berasosiasi

Dengan

Gempabumi Yogyakarta 26

Mei 2006 UTC, Jurnal

Meteorologi Dan Geofisika,

Vol. 10, No. 2, hal. 121-131

Heki, K., 2011, Ionospheric electron

enhancement preceding the

2011 Tohoku-Oki earthquake,

http://www.ep.sci.hokudai.ac.

jp/~heki/pdf/Heki_GRL2011.

pdf, diakses pada 13 Januari

2016

Ibrahim, G., Subardjo., Sendjaja, P.,

2010, Tektonik dan Mineral di

Indonesia,

Badan

Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika, Jakarta

Kamogawa, M., 2004, Atmospheric

Field Variations Before The

March 31, 2002 M6.8

Earthquake in Taiwan, TAO,

Vol. 15, No. 3, Hal. 397-412

Muslim, B., 2015, Pengujian Teknik

Korelasi untuk Mendeteksi

Pengaruh

Aktivitas

Gempabumi Besar pada

Ionosfer,

Jurnal

Sains

Dirgantara, Vol. 12, No. 2

Pulinets, S., 2004, Ionospheric

Precursors of Earthquakes;

Recent Advances in Theory

and Practical Applications,

TAO, Vol. 15, No. 3, Hal.

413-435

Rahman, R.M., 2015, Identifikasi

Variasi Vp/Vs Dan Tec

Sebelum Terjadi Gempabumi

Di Sekitar Sesar Palu-Koro,

Skripsi, Geofisika, Sekolah

Tinggi

Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika

Jakarta, Jakarta

Subekti, H., Puspito, N.T., dan

Widarto, D.S., 2008, Analisis

Variasi GPS – TEC Yang

Berhubungan

Dengan

Gempabumi

Besar

Di

Sumatera, BMKG, Jakarta

5 Tabel 1. Analisa skk/dskk untuk gempa Padang 30 September 2009

Tabel 2. Analisa skk/dskk untuk gempa Mentawai 25 Oktober 2010 No Stasiun Lintang Bujur Jarak (km) ket

1 BITI 1.07 97.81 557.3268 H-18 2 LAIS -3.52 102.03 302.0374 H-21;H-18 3 LNNG -2.28 101.15 258.2106 H-21;H-18 4 MLKN -5.35 102.27 375.2568 H-21;H-1 5 MNNA -4.45 102.89 405.3498 H-21;H-1 6 NGNG -1.79 99.26 213.5698 H-21;H-18 7 PBJO -0.63 98.51 354.0782 H-18 8 PBLI 2.3 97.41 701.1237 H-20;H-18;H-9 9 PRKB -2.96 100.39 145.2761 H-18 10 SLBU -2.76 100 129.8904 H-18 11 TIKU -0.39 99.94 375.4988 H-20;H-18 No Stasiun Lintang Bujur Jarak (km) ket

1 BTHL -0.56 97.71 239.783069 H-20;H-12;H-1 2 JMBI -1.61 103.52 418.515546 H-20;H-17 3 LAIS -3.52 102.03 392.970582 H-21;H-20;H-14 4 NGNG -1.79 99.26 135.420709 H-20;H-12;H-1 5 SLBU -2.76 100 226.231494 H-20;H-12;H-1

6 Gambar 1. (Atas) Perbandingan simpangan koefisien korelasi dengan deviasi

standar koefisien korelasi (skk/dskk) untuk gempa Padang 30 September 2009, garis lurus putus-putus pada nilai -1 menunjukkan ambang batas, lingkaran merah putus-putus menunjukkan nilai skk/dskk < -1, dan bintang kuning menunjukkan hari gempa; (Bawah) Nilai dst indeks 06 September 2009 sampai 02 Oktober 2009 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/index.html)

7 Gambar 2. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap skk/dskk tanggal 10

September 2009

Gambar 3. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap jumlah kemunculan anomali untuk kasus gempa Padang 30 September 2009

8 Gambar 4. (Atas) Perbandingan simpangan koefisien korelasi dengan deviasi

standar koefisien korelasi untuk gempa Mentawai 25 Oktober 2010, garis lurus putus-putus pada nilai -1 menunjukkan ambang batas, lingkaran merah putus-putus menunjukkan nilai skk/dskk < -1, kotak hitam putus-putus menunjukkan badai magnet, dan bintang kuning menunjukkan hari gempa; (bawah) Nilai dst indeks 02 Oktober 2010 sampai 28 Oktober 2010, lingkaran merah menandakan badai magnet (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_final/index.html)

9 Gambar 5. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap skk/dskk tanggal 07

Oktober 2010.

Gambar 6. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap jumlah kemunculan anomali untuk kasus gempa Mentawai 25 Oktober 2010

10 Gambar 7. Peta lokasi penelitian, diman lingkaran merah adalah gempa Mentawai

25 Oktober 2010, lingkaran kuning adalah gempa 15 Oktober 2010, segitiga biru adalah stasiun GPS SUGAR

11 Gambar 8. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap skk/dskk tanggal 07

Oktober 2010 setelah mengabaikan data stasiun BITI dan PBLI

Gambar 9. Grafik hubungan jarak stasiun gps terhadap jumlah kemunculan anomali untuk kasus gempa Mentawai 25 Oktober 2010 setelah mengabaikan data stasiun BITI dan PBLI