9

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan menggunakan instrument tertentu (Tony Djogo et al., 2003). Kebijakan publik adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah tentang bidang atau isu kebijakan pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas (Sofian, 1998). Sistem kebijakan adalah keseluruhan tatanan kelembagaan di mana kebijakan-kebijakan dirumuskan, dan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas tiga unsur yaitu kebijakan-kebijakan publik, policy

stakeholders, dan lingkungan kebijakan (Sofian, 1998).

2.1.2 Unsur-Unsur Kebijakan

Pada saat ini ada pandangan keliru bahwa kebijakan sama dengan peraturan pemerintah. Kebijakan bukan hanya apa yang tertulis dalam peraturan dan perundangan-undangan. Kebijakan merupakan refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang mengaturnya. Peraturan, perundang-undangan, dan ketetapan berisi pembatasan-pembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang mengikat. Setiap peraturan dijalankan oleh suatu struktur pemerintahan yang berbeda-beda dan sangat tergantung akan budaya kebijakannya. Kebijakan ini

10

biasanya diterjemahkan dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang menjalankannya, yang biasanya juga mencerminkan kepentingan pihak yang menjalankannya (Tony Djogo et al., 2003).

Kebijakan adalah kendaraan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat yang baik bagi rakyatnya. Karena itu kebijakan adalah untuk kepentingan umum (publik). Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai (1)Instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundangan atau, (2)Instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan finansial, (3)Petunjuk dan arahan atau instruksi dan perintah, (4)Pernyataan politik semata (political statement), dan (5) Kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu (Tony Djogo et al., 2003).

2.1.3 Elemen Kebijakan

Elemen kebijakan merupakan bagian-bagian yang menjadi kesatuan dalam sebuah kebijakan. Berikut merupakan elemen kebijakan yang penting dan perlu diperhatikan pada saat merumuskan suatu kebijakan (Tony Djogo et al., 2003): (1)Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan, (2)Cara untuk mengatasi masalah tersebut, (3)Tujuan yang akan dicapai, (4)Kepentingan yang diinginkan, (4)Aktor yang akan melakukannya, (5)Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan, dan (6)Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.

Kebijakan adalah intervensi pemerintah untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah. Karena itu cara mendefinisikan masalah juga merupakan salah satu landasan untuk membuat kebijakan yang baik. Hubungan sebab dan akibat antara masalah dan penyebab masalah serta apa pengaruh dan

11

dampak atau akibat jika suatu masalah diatasi atau suatu tindakan diambil pemerintah untuk mengatasi suatu masalah perlu dipelajari dengan seksama. Bisa terjadi pula kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah akan menimbulkan masalah baru. Cara merumuskan masalah dan menganalisis masalah yang tepat akan mempunyai pengaruh pada pembuatan kebijakan yang tepat. Misalnya sering terjadi bahwa kebijakan salah dibuat karena akar masalahnya salah diidentifikasi. Demikian pula sering terjadi kebijakan dibuat menimbulkan masalah baru karena analisis sebab akibat dari permasalahan tidak tepat. Perumusan masalah yang tepat juga sangat menentukan pilihan penggunaan instrumen yang tepat. (Tony Djogo et al., 2003). 2.1.4 Implementasi Kebijakan

Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Suryawati, 2006), mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Pengertian senada, menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (atau kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarto, 1989).

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan (Suryawati, 2006). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Menurut Udoji (dalam Suryawati, 2006) menyatakan bahwa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa

12

implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Menurut Nugroho (dalam Mirandati, 2007), pada prinsipnya implementasi kebijakan harus memenuhi beberapa hal penting untuk keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Ketepatan pelaksana

Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebjakan yang diswastakan (privatization atau contracting out)

3. Ketepatan target implementasi

Ketepatan di sini berdasarkan atas tiga hal, yaitu: (1)apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain. (2)apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, dan (3)apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: (1)lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait, (2)lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, persepsi publik akan kebijakan dan

13

imlementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interprestasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan, serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah otonom memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah otonom antara lain (Kemendagri, 2004): (1)Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, (2)Memilih pimpinan daerah, (3)Mengelola aparatur daerah, (3)Mengelola kekayaan daerah, (4)Memungut pajak daerah dan retribusi daerah, (5)Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang ada di daerah, (6)Mendapatkan sumber-sumber

14

pendapatan lain yang sah; dan (7)Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (RI, 2004):

Sedangkan kewajiban daerah otonom adalah (Kemendagri, 2004): (1)Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, (2)Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, (3)Mengembangkan kehidupan demokrasi, (4)Mewujudkan keadilan dan pemerataan, (5)Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, (6)Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, (7)Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, (8)Mengembangkan sistem jaminan sosial, (9)Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, (10)Mengembangkan sumberdaya produktif di daerah, (11)Melestarikan lingkungan hidup, (12)Mengelola administrasi kependudukan, (13)Melestarikan nilai sosial budaya, (14)Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan (15)Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (RI, 2004):

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting bagi daerah otonom yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utama dari PAD ini berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2 Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai

15

dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Paramitha, 2010).

Penyelenggaraan otonomi daerah harus juga menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah (Kemendagri, 2004) (RI, 2004):

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonom yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstruksi Negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

16

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorisasi, kawasan pelabuhan, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislate, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewajiban pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugasakan.

2.3 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2.3.1 Pengertian dan Tujuan SKN

SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

17

bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan (Depkes, 2009): (1)Perikemanusiaan, (2)Pemberdayaan dan kemandirian, (3)Adil dan merata, serta (4)Pengutamaan dan manfaat.

Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: (1)kondisi kehidupan sehari-hari, (2)tingkat pendidikan, (3)pendapatan keluarga, (4)distribusi kewenangan, (5)keamanan, (6)sumber daya, (7)kesadaran masyarakat, serta (8)kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut (Depkes, 2009).

2.4 Puskesmas

Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2004):

1. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia 2. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

18

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan

Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Puskesmas bertanggung jawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.

4. Wilayah Kerja

Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila disatu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan). Masing-masing Puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Untuk fungsi Puskesmas adalah sebagai berikut (Depkes, 2004): 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan

19

pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat.

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Puskesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

a. Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan ditambah dengan rawat inap.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan

20

kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2.5 Rumah Sakit Umum Daerah

Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai perangkat dan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Kabupaten/Kota. Untuk tugas pokok dari Rumah Sakit Umum Daerah adalah (Wangaya, 2011):

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Sedangkan untuk fungsi Rumah Sakit Umum Daerah adalah (Wangaya, 2011):

1. Menyelenggarakan pelayanan medis

2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

21

4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan

2.6 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota/Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Kesehatan serta penilaian atas pelaksanaannya (Dinkes, 2008).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi (Dinkes, 2008):

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 3. Penyelenggaraan pembinaan teknis pelayanan kesehatan dasar dan upaya

pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan. 4. Perumusan petunjuk teknis operasional pelayanan kesehatan.

5. Penyusunan program penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan pelayanan medik serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

6. Pengelolaan pembinaan teknis unit pelaksana teknis Dinas Gudang Farmasi, Puskesmas, Pustu , Polides dan rumah sakit daerah.

22

2.7 Rujukan Pelayanan Kesehatan 2.7.1 Alur Rujukan

Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan. Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertical dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan (Pergub, 2011). Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya. Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dalam keadaan kegawat daruratan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan (Pergub, 2011).

2.7.2 Syarat Rujukan

Penggunaan dan pemanfaatan sistem rujukan di PPK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pergub, 2011):

1. Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah.

2. Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.

3. Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan.

23

b. Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan. c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:

1) Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh 2) Kartu Jamkesmas, Jamkesda dan kartu Asuransi lain 3) Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang

d. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan. e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.

f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap. 4. Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil

selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :

a. Sarana transportasi yang digunakan dilengkapi alat resusitasi, infus, oksigen dan menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat

daruratan

c. Sarana petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi 5. Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau

lengkap hanya dapat dilakukan apabila:

a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi

b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula

c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula

24

d. Pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis

e. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan

f. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien ( jumlah tempat tidur tidak mencukupi)

g. Rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya

h. Khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang asuransi kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan

i. Khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.8 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang manajer dalam kegiatan manajerialnya (Soebandono, 2009). Sehingga kegiatan manajerial yang dilakukan oleh manajer tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan proses manajemen. Manajemen sebagai proses dapat dipelajari

25

melalui fungsi-fungsi manajemen adalah langkah-langkah penting yang wajib dilaksanakan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut bermula dari pembuatan perencanaan sampai pada pengadaan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara menyeluruh, fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George Terry (terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling POAC) adalah sebagai berikut (Muninjaya, 2004):

1. Perencanaan/Planning

Adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi, sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Tanpa ada fungsi perencanaan, tidak aka nada kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian/Organizing

Adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Atas dasar pengertian tersebut, fungsi pengorganisasian juga meliputi proses mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Pelaksanaan/Actuating

Adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu secara optimal menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. Kejelasan komunikasi, pengembangan motivasi, dan penerapan kepemimpinan yang efektif akan sangat membantu suksesnya manajer melakukan fungsi manajemen ini.

26

Dalam hal ini, inti pokok fungsi manajemen adalah bagaimana seorang manajer mampu mengembangkan kebijakan dan strategi kepemimpinannya untuk dapat memacu motivasi staf.

4. Pengawasan/Controling

Adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen ini memerlukan perumusan standar kinerja staf (standard performance sesuai dengan prosedur tetap). Standar digunakan oleh manajer menilai hasil kegiatan staf atau unit (kelompok) kerja. Jika ditemukan penyimpangan, fungsi pengawasan manajerial harus mampu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi.

2.9 Pendekatan Sistem

Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Bagian atau elemen tersebut banyak macamnya, yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan dalam enam unsur saja yakni (Azwar, 1996):

1. Masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut.

2. Proses (process) adalah kumpulan bagian yang terdapat dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. 3. Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari

berlangsungnya proses dalam sistem.

4. Umpan Balik (feed back) adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem. 5. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilakan oleh keluaran suatu sistem.

27

6. Lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem.

Pendekatan sistem adalah suatu strategi yang menggunakan metoda analisa. Desain dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Azwar, 1996). Pendekatan sistem digunakan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program. Penilaian yang dapat dilakukan banyak macamnya, jika penilaian tersebut berupa kajian terhadap setiap kumpulan elemen atau bagian yang ada di dalam sistem, maka kajian ini disebut dengan nama analisis sistem (system analysis). Analisis sistem adalah suatu cara kerja yang dengan mempergunakan fasilitas yang ada, dilakukan pengumpulan berbagai masalah yang dihadapi untuk dicarikan berbagai jalan keluarnya, lengkap dengan uraiannya, sehingga membantu administrator dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azwar, 1996).

Indikator adalah pertanda yang memperlihatkan seberapa dekat kita dengan jalan yang telah direncanakan, dan seberapa besar perubahan telah terjadi. Indikator menunjukkan apakah telah terjadi perubahan-perubahan yang dapat berujung pada status kesehatan yang meningkat (Mulyawan, 2011). Selain itu, indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program (Santoso, 2009), adalah:

1. Outcome, menggambarkan hasil nyata dari luaran (output) suatu kegiatan. Outcome merupakan ukuran kinerja dari suatu program dalam memenuhi sasarannya. Outcome digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa) telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju.

28

2. Benefit, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah dari hasil.

3. Impact, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Bentuk pokok sistem kesehatan antara satu Negara dengan Negara lainnya sangat bervariasi, karena kesemuanya tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhi sistem kesehatan itu sendiri. Terbentuknya sistem kesehatan pada dasarnya ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni (Azwar, 1996):

1. Pemerintah (policy maker) adalah yang bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan kesehatan. 2. Masyarakat (health consumer) adalah mereka yang memanfaatkan jasa

pelayanan kesehatan.

3. Penyedia pelayanan kesehatan (health provider) adalah yang bertanggung jawab secara langsung dalam menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan.

2.10 Pembiayaan Kesehatan

2.10.1 Pengertian Pembiayaan Kesehatan

Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azwar, 1996). Dari pengertian di atas tampak ada dua sudut pandang ditinjau dari: (1)Penyelenggara pelayanan kesehatan (provider) yaitu besarnya dana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang berupa dana investasi serta dana operasional, (2)Pemakai jasa pelayanan yaitu besarnya dana yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

29

2.10.2 Jenis Biaya Kesehatan

Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan dibedakan atas (Djuhaeni, 2007):

1. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat yaitu biaya untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, tujuan utamanya ke arah peningkatan kesehatan dan pencegahan, sumber dana terutama dari sektor pemerintah.

2. Biaya pelayanan kedokteran yaitu biaya untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, tujuan utamanya ke arah pengobatan dan pemulihan, sumber dana dari sektor pemerintah maupun swasta.

2.10.3 Sumber Biaya Kesehatan

Pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber (Djuhaeni, 2007):

1. Swasta, dengan sumber dana dari perusahaan, asuransi kesehatan swasta, sumbangan sosial, pengeluaran rumah tangga serta communan self hel.

2. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) dengan dana berasal dari pajak (umum dan penjualan),

deficit financial (pinjaman luar negeri) serta asuransi sosial.

2.11 Pelayanan Publik

2.11.1 Pengertian dan Hakekat Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Pemberi

30

pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Menpan, 2003).

2.12 Program Jampersal 2.12.1 Pengertian

Mengetahui definisi dari berbagai istilah yang digunakan pada Program Jampersal sangatlah penting guna mencapai pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya, maka di dalam Juknis Program Jampersal tahun 2011 dijabarkan berbagai istilah sebagai berikut (Kemenkes, 2011):

1. Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jampersal.

3. Fasilitas Kesehatan (Fakes) adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.

31

4. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. 5. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan

dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi komprehensif.

2.12.2 Kebijakan Operasional

Dalam Program Jampersal perlu dibuat dan diberlakukan kebijakan operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaannya oleh tenaga kesehatan yaitu Dokter dan Bidan bagi provider pelaksananya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pihak swasta yang menandatangai PKS dengan Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Juknis program Jampersal tahun 2011, kebijakan operasional yang diberlakukan sebagai berikut (Kemenkes, 2011):

1. Pengelolaan Jampersal dilakukan di setiap jenjang pemerintahan menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas.

2. Peserta program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki Jaminan Persalinan.

3. Kepesertaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti manajemen Jamkesmas.

4. Peserta Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.

5. Pembayaran atas pelayanan Jampersal dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan

32

pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

6. Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian Jampersal tidak mengenal batas wilayah.

7. Pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

8. Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil/persalinan dari luar wilayahnya, klaim dilakukan kepada Tim Pengelola/Dinkes setempat bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut.

9. Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan PKS dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan izin prakteknya.

10. Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antar kabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional.

2.12.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri dari (Kemenkes, 2011):

1. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB paska persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada

33

saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan Jampersal di tingkat pertama meliputi:

a. Pemeriksaan kehamilan b. Pertolongan persalinan normal

c. Pelayanan nifas, termasuk KB paska persalinan d. Pelayanan bayi baru lahir

e. Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir 2. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan

Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan. Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:

a. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan penyulit. b. Pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak mampu

34

c. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara.

2.12.4 Paket Manfaat Pelayanan Jampersal

Sesuai dengan Juknis program Jampersal tahun 2011, peserta Jampersal mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi (Kemenkes, 2011):

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)

Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut: (a) 1 kali pada triwulan pertama, (b) 1 kali pada triwulan kedua, dan (c) 2 kali pada triwulan ketiga.

2. Persalinan normal

3. Pelayanan nifas normal, termasuk KB paska persalinan 4. Pelayanan bayi baru lahir normal

5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi 6. Pelayanan paska keguguran

7. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar 8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar

9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar 10. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi 11. Penanganan rujukan paska keguguran

12. Penanganan Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 13. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif

35

15. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif 16. Pelayanan KB paska persalinan.

17. Tatalaksana PNC dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA. Ketentuan pelayanan paska persalinan meliputi pemeriksaan nifas minimal 3 kali.

Pada pelayanan paska nifas ini dilakukan upaya KIE/Konseling untuk memastikan seluruh ibu paska bersalin atau pasangannya menjadi akseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang seperti Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap (MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuan penjarangan, secara kafetaria disiapkan alat dan obat semua jenis kontrasepsi oleh BKKBN. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan koordinasi yang sebaik-baiknya antara tenaga di fasilitas kesehatan/pemberi layanan dan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola serta SKPD yang menangani masalah keluarga berencana serta BKKBN atau (BPMP KB) Provinsi.

2.12.5 Pendanaan Jampersal

Pendanaan persalinan dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas. Pengelolaan dana Jampersal, dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas pelayanan dasar. Pengelolaan dana Jamkesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas di Kabupaten/Kota (Kemenkes, 2011).

1. Ketentuan Umum Pendanaan

a. Dana Jampersal di pelayanan dasar disalurkan ke Kabupaten/Kota, terintegrasi dengan dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar dan tingkat lanjutan dikirimkan langsung ke rumah sakit.

b. Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3) digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan

36

lainnya (yang bekerja sama), maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan.

c. Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difaslitas kesehatan, pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD. d. Pemanfaatan dana Jampersal pada pelayanan lanjutan mengikuti

mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional fasilitas kesehatan dan berlaku sesuai status rumah sakit tersebut.

2. Sumber dana program Jampersal bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. 3. Alokasi Dana program Jampersal di Kabupaten/Kota diperhitungkan

berdasarkan perkiraan jumlah sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan di daerah tersebut dikalikan besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama.

2.12.6 Penyaluran Dana

Dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta Jampersal menjadi satu kesatuan, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke (Kemenkes, 2011):

1. Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab atas nama Institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan:

37

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggungjawab program, membuka rekening khusus Jamkesmas dalam bentuk giro bank, atas nama Dinas Kesehatan (institusi) untuk menerima dana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jampersal.

b. Pengiriman nomor rekening melalui surat resmi ditanda tangan Kepala Dinas Kesehatan dan menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi. c. Menkes membuat Surat Keputusan tentang penerima dana

penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar Untuk tiap Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan kabupaten/kota.

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran ke Puskesmas untuk membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk pelayanan Jamkesmas dan Jampersal sebagai dasar perkiraan kebutuhan Puskesmas untuk pelayanan Jamkesmas dan Jampersal.

2. Rekening Rumah Sakit untuk pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sudah berjalan selama ini.

a. Dana Jamkesmas dan Jampersal untuk Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening Fasilitas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuai kebutuhan.

b. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan Surat Keputusan Menkes yang mencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana luncuran yang diterima.

38

c. Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan rumah sakit yang diperhitungan dari laporan pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan.

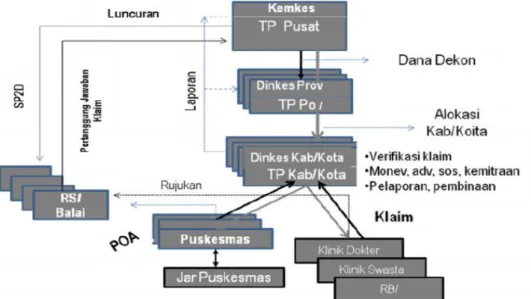

Berikut bagan penyaluran Dana Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat I:

Gambar 2.1 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jampersal Sumber: Kemenkes, 2011

2.12.7 Besaran Tarif Pelayanan

Tarif pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan dasar (Kemenkes, 2011):

Tabel 2.2.1 Tarif Pelayanan Jampersal di Fasilitas Kesehatan Dasar Jenis Pelayanan Frekuensi Tarif

(Rp)

Jumlah

(Rp) Keterangan Pemeriksaan kehamilan 4 kali 10.000 40.000 Standar 4x Persalinan Normal 1 kali 350.000 350.000

Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB paska persalinan

3 kali 10.000 30.000 Standar 3x

Pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi 1 kali 100.000 100.000 terdapat komplikasi, wajib dirujuk Pelayanan paska keguguran, persalinan per vaginam tindakan

emergensi dasar

1 kali 500.000 500.000

39

Keterangan :

a. Klaim persalinan tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja. b. Pelayanan nomor 5 dilakukan pada Puskesmas yang mempunyai

kemampuan dan sesuai kompetensinya.

c. Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.

d. Sedangkan besaran biaya untuk pelayanan Jampersal tingkat lanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs). 2.12.8 Pengelolaan Dana

Agar penyelenggaraan Jamkesmas termasuk Jampersal terlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku (Kemenkes, 2011).

1. Pengelolaan Dana Jampersal pada Fasilitas Kesehatan Dasar

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pengelola Jamkesmas tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dari Tim Pengelola Jamkesmas adalah melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan lainnya. Langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf sebagai pengelola keuangan Jamkesmas pelayanan dasar dan Jampersal.

b. Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki buku catatan dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk

40

dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

c. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sbb:

1) Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas:

a) Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan kepada Perda tarif yang berlaku di daerah b) Apabila tidak terdapat Perda tarif yang mengatur tentang hal tersebut dapat mengacu kepada Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

c) Pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yang ditetapkan 2) Klaim pelayanan Jampersal yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan

swasta (Bidan praktik, Klinik Bersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai tarif sebagaimana dimaksud (lihat tarif pelayanan persalinan)

3) Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten/ Kota.

4) Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas klaim mencakup:

a) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.

b) Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jampersal beserta bukti pendukungnya.

41

c) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.

d) Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pusat. d. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, jasa giro/bunga

Bank harus disetorkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota ke kas negara.

e. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni;

1) Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim Jamkesmas dan persalinan di Pelayanan Dasar oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta serta,

2) Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh APF.

f. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan Rekapitulasi Realisasi Laporan Penggunaan Dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat/Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Pengelolaan Dana Jampersal pada Fasilitas Kesehatan Lanjutan

Pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan mulai dari persiapan pencairan dana, pencairan dana, penerimaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Pengelolaan dananya sebagai berikut;

42

a. Dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal dipelayanan kesehatan lanjutan disalurkan ke rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam satu kesatuan (terintegrasi).

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit/Balai Kesehatan) membuat laporan pertanggungjawaban/klaim menggunakan INA-CBGs. c. Laporan pertanggungan jawaban/klaim tersebut sebagaimana dimaksud

angka 3 (tiga) dilaksanakan sebagaimana pertanggungjawaban yang selama ini telah berjalan di Rumah Sakit (sesuai pengaturan sebelumnya) d. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, jasa giro/bunga

Bank harus disetorkan oleh Rumah Sakit ke kas negara.

e. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengirimkan secara resmi laporan pertanggungjawaban/klaim dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dan tembusan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

f. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan untuk bahan dokumen kesiapan audit kemudian oleh APF.

2.12.9 Kelengkapan Pertanggung Jawaban Klaim

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jampersal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi (Kemenkes, 2011):

1. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB paska persalinan. Apabila tidak terdapat buku KIA pada daerah setempat dapat digunakan bukti-bukti yang syah yang ditandatangani

43

ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani. Tim Pengelola Kabupaten/Kota menghubungi Pusat terkait ketersediaan buku KIA tersebut. 2. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan

untuk Pertolongan persalinan.

3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin.

4. Fotokopi identitas diri (KTP atauidentitas lainnya) dari ibu hamil/yang melahirkan.

Tabel 2.2.2 Bukti Penunjang Pelayanan Program Jampersal Jenis Pelayanan Bukti Penunjang Kartu Identitas Buku KIA Partograf Buku KIA Surat Rujukan Pemeriksaan Kehamilan + + - - - Pertolongan Persalinan Normal + - + - - Pertolongan Persalinan Risiko Tinggi + - + - + (Emergensi tidak perlu) Pemeriksaan Nifas (Paska Persalinan) + - - + -

Sumber: Kemenkes, 2011

Keterangan :

a. Klaim persalinan tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja. b. Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasien

sudah dipersiapkan jauh hari untuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti rumah sakit.

c. Besaran biaya untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutan menggunakan tarif paket INA-CBGs.