SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017

MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN

GEOGRAFI

BAB V

PERPETAAN, PENGINDERAAN JAUH, DAN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

Drs. Daryono, M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2017

1

BAB V

PERPETAAN, PENGINDERAAN JAUH, DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

Kompetensi Inti : Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

Kompetensi Dasar : 1. Menganalisis pemanfaatan peta dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk inventarisasi sumberdaya alam, perencanaan pembangunan, kesehatan lingkungan, dan mitigasi bencana

2. Menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan dan transportasi

3. Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai wahana memvisualkan geosfer

A. Perpetaan

1. Pengertian Peta

Manusia memiliki keterbatasan dalam mengobservasi fenomena-fenomena yang terkait dengan kehidupan yang ada di lingkungannya. Beberapa fenomena terlalu kecil untuk diamati secara langsung, mis PERPETAAN, PENGINDERAAN JAUH, DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)alnya sel, bakteri, virus, kuman, dan lain-lain sehingga mata manusia tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu manusia menciptakan microskop, agar benda yang sangat kecil dapat diperbesar dan dapat ditangkap dengan mata agar dapat mempelajarinya dengan baik. Sebaliknya, ketika manusia ingin mengamati ruang di permukaan bumi tempat mereka hidup, maka yang dapat diamati secara langsung hanya sebagian kecil saja dari lingkungannya. Agar manusia dapat mempelajari permukaan bumi secara lebih mudah, bumi tersebut digambarkan dalam bentuk yang lebih kecil yang disebut peta. Dengan peta permukaan bumi yang demikian luas dapat digambarkan menjadi beberapa lembar, bahkan seluruh permukaan bumi dapat digambarkan dalam selembar peta.

2 Dengan menggunakan peta, bermacam-macam fenomena yang ada dipermukaan bumi yang sedemikian luas dapat disajikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Peta yang menggambarkan fenomena geografiis tidak hanya sekedar pengecilan dari ruang permukaan bumi, jika didesain dengan baik, peta dapat merupakan alat yang baik untuk melaporkan (recording), memperagakan (displaying), menganalisis (analysing), dan pemahaman adanya saling hubungan secara keruangan. Beberapa pengertian peta dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Pengertian Peta menurut Ewin Raisz.

Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi seperti kenampakannya dilihat dari atas secara tegak lurus, dan dibubuhi tulisan-tulisan serta keterangan-keterangan untuk kepentingan pengenalan.

b. Pengertian Peta menurut International Cartographic Assosiation (ICA)

Peta adalah gambaran konvensional yang selektif dan yang diperkecil, yang dibuat pada bidang datar, yang menggambarkan perwujudan permukaan bumi atau benda-benda angkasa maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa.

2. Peta sebagai Suatu Sistem Komunikasi

Untuk berbagai kepentingan, manusia selalu mengadakan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan, angka, isyarat, maupun secara grafis. Peta merupakan salah satu cara berkomunikasi secara grafis. Melalui peta orang dapat mengkomunikasikan ide atau gagasannya kepada orang lain melalui gambar. Peta menggambarkan keruangan dan fenomena yang ada di permukaan bumi. Hal-hal yang terkait dengan keruangan bisa dikomunikasikan dengan kata-kata atau dengan angka-angka.

Namun dengan cara tersebut informasi yang dapat disampaikan sangat terbatas. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan misalnya mengenai bentuk, posisi, jaringan jalan di dengan jelas hanya dengan kata-kata. Informasi-informasi tersebut hanya dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas melalui sebuah peta. Secara umum suatu sistem komunikasi terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut.

3

Sumber (source of information)

Saluran yang menyalurkan informasi (chanel)

Penerima informasi (recipient)

Sistem komunikasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar: sistem komuniasi Misalnya dalam bahasa lisan: • Source : sumber pesan • Encoder : pesan

• Encoding : proses penuangan pesan ke dlm simbol komunikasi • Decoding : proses penafsiran simbol-simbol komunikasi

• Channel : gelombang suara di udara/signal

• Decoder : kemampuan telinga dan otak penerima untuk dapat menangkap arti sesuatu

• Recipient : si pendengar/orang yg diajak bicara

• Noise : elemen-elemen yang dapat menghambat komunikasi Pada sistem komunikasi kartografis dapat dikemukakan sebagai berikut: • Source : dunia nyata

• Encoder : gambar permukaan bumi yang berupa peta

• Encoding : proses penuangan pesan melalui simbol ke dlm peta • Decoding : proses penafsiran simbol-simbol pada peta

4 • Decoder : kemampuan mata dan otak penerima untuk dapat menangkap arti

simbol/informasi dari peta • Recipient : pembaca peta

• Noise : elemen-elemen yang dapat menghambat pemahaman terhadap peta, misalnya simbol yang jelek, penerangan yang kurang, keterbatasan kemampuan mata, dll.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa sebagai bahan komunikasi melalui peta adalah permukaan bumi dengan berbagai macam fenomenanya. Dari fenomena-fenomena nyata yang ada di permukaan bumi dituangkan dalam bentuk peta. Agar ide yang ingin disampaikan kepada orang lain tidak banyak mengalami noise, maka pembuat peta harus berhati-hati dalam mempresentasikan kenampakan-kenampakan yang ada di permukaan bumi dalam bentuk simbol dan tulisan pada pada peta.

3. Klasifikasi Peta

Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, hal ini tergantung dari dasar klasifikasi yang digunakan. Berikut akan dikemukakan dua cara untuk mengklasifikasikan jenis peta, yaitu berdasarkan skala dan isinya.

a. Berdasarkan Skalanya

Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut.

1) Peta Teknik/Peta Kadaster 1 : 100 sd 1 : 5.000

2) Peta Skala Besar 1 : 5000 sd 1 : 250.000 3) Peta Skala Sedang

1 : 250.000 sd 1 : 500.000 4) Peta Skala Kecil

5 5) Peta Geografi

Lebih kecil dari 1 : 1000.000

b. Berdasarkan Isinya

Atas dasar isinya, peta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Peta Umum

Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan umum dari permukaan bumi, baik kenampakan yang bersifat alami maupun buatan manusia.Termasuk dalam klasifikasi ini adalah peta chorografi. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil dari 1 : 250.000, bahkan 1 : 1.000.000 atau lebih. Peta chorografi menggambarkan daerah yang luas, misalnya, negara, benua bahkan dunia. Dalam peta chorografi digambarkan semua kenampakan yang ada pada suatu wilayah yang bersifat umum, seperti pegunungan, gunung, sungai, danau, jalan raya, jalan kereta api, batas wilayah, kota, garis pantai, rawa dan lain-lain. Atlas adalah kumpulan dari peta chorografi.

2) Peta Khusus

Peta khusus sering disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan khusus/tema tertentu. ICA mengklasifikasikan peta menjadi tiga jenis, yaitu Peta topografi (termasuk peta rencana dan peta geografii), chart dan peta jalan (untuk navigasi dan orientasi), dan peta-peta tematik

a) Peta Topografi

Peta topografi adalah peta yang menyajikan gambaran permukaan bumi dengan seteliti mungkin, sejauh skalanya memungkinkan, dan menunjukkan elemen-elemen baik alamiah maupun buatan manusia. Letak elemen-elemen tersebut ditujukkan dengan posisi yang sesungguhnya, baik lokasi maupun elevasinya. Pada saat ini di Indonesia dikenal adanya peta Rupa Bumi, peta ini pada dasarnya sama dengan peta Topografi.

6 Gambar: Peta Rupabumi (Bakosurtanal)

b) Chart

Chart dan peta jalan dibuat dengan tujuan untuk membantu navigasi darat, laut maupun udara. Peta ini pada umumnya hanya menggambarkan kenampakan-kenampakan yang penting untuk pengguna (sopir, pilot, navigator). Chart untuk navigasi perairan sering disebut hydrographic charts atau admiral charts. Chart untuk udara disebut aeronautical chart.

c) Peta Tematik

Boss (1977) menyatakan bahwa peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi kualitatif maupun kuantitatif tentang kenampakan-kenampakan atau konsep yang spesifik yang ada hubungannya dengan detail topografi tertentu. Sementara itu, ICA menyatakan bahwa peta tematik adalah suatu peta yang dibuat dan didesain untuk mengambarkan kenampakan-kenampakan atau konsep-konsep khusus.

7 Gambar 1.4: Contoh Peta Tematik

(Sumber: http://perezmaps.blogspot.com/2011_03_01_archive.html). Diakses 21 Juli 2016

4. Syarat-syarat Peta

Sebuah peta terdiri dari dua bagian, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan cakupan wilayah daerah yang digambar dalam peta. Pada muka peta ini dijumpai berbagai macam gambar untuk mencerminkan unsur-unsur dari permukaan bumi yang digambarkan dalam peta. Unsur-unsur permukaan bumi dalam peta digambarkan dengan simbol, dan simbol inilah yang mencerminkan isi peta.

Informasi tepi peta adalah informasi atau keterangan yang biasanya terletak di seputar muka peta yang terdiri dari judul peta, skala, orientasi, legenda, penyusun/pembuat, sumber data, grid, inzet. Informasi yang terletak pada tepi peta ini sering disebut juga dengan komponen-komponen peta.

1. Judul peta

Setiap peta harus mencantumkan judul peta. Karena isi sebuah peta tercermin dari judul peta tersebut. Pada peta umum, judul peta menunjukkan nama wilayah yang digambarkan, misalnya Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa barat, dan sebagainya. Sedangkan untuk peta tematik, kecuali menyebutkan wilayah yang digambarkan juga menyebutkan subjek atau tema yang digambarkan, misalnya Peta

8 Penggunaan lahan di Kabupaten Nganjuk, Peta Persebaran Penduduk di Kabupaten Madiun, dan sebagainya.

2. Skala peta

Skala diartikan sebagai perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Skala sangat penting sehingga harus dicantumkan dalam peta, karena hanya dengan skala inilah pemakai peta inilah pembaca peta dapat mengetahui ukuran-ukuran jarak dan luas di lapangan. Setiap peta hendaknya mencantumkan skalanya agar pembaca dapat menghitung dan memperkirakan perbesaran pada keadaan yang sebenarnya.

3. Orientasi peta

Orientasi adalah merupakan penunjuk arah pada peta. Pada umumnya peta menggunakan orientasi/arah utara, bagian atas dari sebuah peta adalah menunjukkan arah utara. Namun demikian, ada peta-peta tertentu yang orientasinya bukan arah utara.

4. Legenda

Legenda merupakan keterangan dari simbol yang digambarkan dalam peta. Simbol ini terletak diluar muka peta, dan harus ada pada peta, karena merupakan kunci untuk memahami simbol yang tergambar dalam peta.

5. Penyusun/pembuat peta

Pembuat peta perlu dicantumkan dalam peta, karena dengan mengetahui pembuat peta akan dapat mengetahui kualitas peta yang dibacanya. Peta-peta yang dibuat oleh badan-badan resmi seperti BPN, Bakosurtanal, dan Jantop adalah merupakan jaminan bahwa peta tersebut dapat dipertangungjawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat peta-peta turunan ataupun untuk mendapatkan informasi yang lain.

6. Sumber data

Untuk lebih memberi kepercayaan pada pengguna, pembuat peta sering mencantumkan pula sumber data atau peta referensi yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta tersebut.

9 7. Grid peta

Garis lintang dan garis bujur harus dicantumkan dalam peta, karena dengan garis-garis tersebut posisi geografiis suatu tempat secara eksak dapat ditentukan. 8. Inzet

Inzet diperlukan pada peta untuk memberikan posisi wilayah yang digambar dalam peta terhadap cakupan wilayah administrasi di atas maupun dibawahnya. Inset dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a. Inset yang berskala lebih besar dari peta utama.

Inset ini digunakan untuk menjelaskan bagian dari suatu wilayah yang dianggap penting. Misalnya dalam peta Propinsi Jawa Timur digambarkan inset kota Surabaya.

b. Inset yang berskala sama dengan peta utama.

Inset ini berguna untuk menggambarkan bagian dari peta utama yang tidak termuat pada ruang (kertas) yang tersedia, karena jika wilayah tersebut digambarkan akan terjadi ketidak seimbangan antara ukuran kertas yang ada dengan peta yang digambarkan. Misalnya pada peta Propinsi Jawa Timur, jika Pulau Bawean langsung digambarkan pada peta, ukuran kertasnya akan sangat panjang. Untuk menghindari hal ini maka Pulau Bawean digambarkan pada peta tersebut dalam sebuah inset.

10 Gambar: Peta Propinsi Jawa Timur dengan Inset Pulau Bawean, kota Surabaya, dan

Peta Indonesia

c. Inset yang berskala lebih kecil dari skala peta utama.

Inset ini dimaksudkan untuk menunjukkan lokasi lokasi peta utama pada daerah yang lebih luas. Misalnya peta utamanya Propinsi Gorontalo dengan inset peta wilayah Indonesia.

5. Fungsi Peta

Secara umum peta memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai alat bantu untuk memberikan informasi yang bersifat keruangan (spatial) dan spesifik dari suatu daerah.

2. Sebagai alat panduan yang penting untuk terjun di lapangan misalnya untuk kepentingan penelitian, kepariwisataan, SAR, militer, dan lain-lain.

3. Sebagai alat untuk menganalisis maupun deskripsi dari suatu wilayah yang sedang diteliti.

4. Sebagai alat untuk mendeskripsikan/menggambarkan lokasi suatu objek tertentu serta memberikan gambaran data kualitatif maupun kuantitatif hasil penelitian. 5. Sebagai alat untuk menyampaikan/menuangkan ide/pikiran atau usulan-usulan

suatu perencanaan.

6. Sebagai media pembelajaran geografii.

Titik berat studi geografii adalah terletak pada orientasi keruangan (space oriented) secara bulat. Fenomena-fenomena geografiis sangat luas, sehingga dengan memandang secara langsung dengan mata, kita tidak mungkin untuk dapat mencakupnya dalam batas pandangan kita. Oleh karena itu, terkait dengan pembelajaran geografii, peta menempati posisi yang sangat penting. Orientasi keruangan hanya dapat digambarkan dengan baik melui peta. Peta dapat memuat berbagai kenampakan di permukaan bumi, baik yang menyangkut kenampakan fisikal (physical features) maupun kenampakan kebudayaan (cultural features) dengan cakupan daerah yang sangat luas. Bahkan seluruh permukaan bumi dapat digambarkan pada selembar peta.

11 Mengingat beberapa fungsi peta sebagaimana disebutkan di atas, maka peta sangat penting bagi berbagai pihak untuk berbagai keperluan, terutama yang terkait dengan keruangan. Dengan demikian peta bukan hanya monopoli geografii, tetapi juga berbagai kalangan yang memerlukan informasi mengenai keruangan. Bedanya adalah bahwa bagi geografii, kehadiran peta adalah merupakan keharusan.

Dari waktu ke waktu data geografii akan terus bertambah baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini memerlukan bermacam-macam peta. Untuk menganalisis fenomena-fenomena geografiis yang ada di permukaan bumi secara mendalam diperlukan peta-peta yang menggambarkan/menunjukkan satu topik tertentu (one topic one map). Dengan demikian akan dijumpai bermacam-macam peta dengan topik-topik tertentu.

Peta tidak hanya sekedar pengecilan kenampakan fenomena di permukaan bumi saja, akan tetapi lebih dari itu. Peta yang dibuat dengan baik akan merupakan alat yang baik pula untuk kepentingan melaporkan, meragakan, dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, utamanya yang terkait dengan keruangan.

6. Skala Peta

Skala peta adalah perbandingan antara jarak yang diukur pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Skala pada umumnya dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut:

a. Skala numerik atau skala angka, atau skala pecahan.

Skala ini dinyatakan dengan angka yang berupa perbandingan atau pecahan. Contoh skala ini misalnya 1 : 25.000 atau dapat dinyatakan 1/25.000. Skala ini menunjukkan perbandingan, yaitu satu satuan di peta sama dengan 25.000 satuan di lapangan yang sebenarnya. Misalnya satu satuan bernilai 1 cm, maka skala tersebut mengnadung arti jarak satu cm di peta sama dengan jarak 250 m (0,25 km) di lapangan.

12 b. Skala verbal.

Skala ini digunakan untuk peta-peta di Inggris. Skala ini dinyatakan dengan kata-kata, misalnya 1 inchi to 12 miles, maksudnya adalah jarak satu inchi di peta mewakili 12 mil di lapangan.

c. Skala grafis

Skala Garis (Line Scale)/Skala Grafik (Graphical Scale) / Skala Batang (Bar Scale)/ Skala Jalan (Road Scale). Untuk skala ini dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya. Pada garis tersebut harus dicantumkan ukuran jarak yang sesungguhnya di lapangan, misalnya dalam meter, kilometer, feet atau mil.

Dengan penyajian grafik tersebut maka dapat dibaca bahwa jarak antara dua angka di peta = 100 km di lapangan. Jadi kalau misalnya jarak antara dua angka tersebut pada grafik masing-masing 2 cm, maka jarak yang sebenarnya di lapangan dari 1 cm di peta sama dengan 50 km di lapangan.

7. Paralel dan Meredian

Sejak abad ke 4 dan ke 5 sebelum Masehi para ahli Geografi telah mempunyai gambaran bahwa bumi mempunyai bentuk kurang lebih bulat telur dengan ukuran Barat-Timur 2 kali ukuran Utara-Selatan.

Wujud paralel dan meridian sebenarnya tidak ada di atas permukaan bumi., tetapi sistem ini hanyalah suatu ide dari para kartograf/ geografii yaitu untuk keperluan praktis, antara lain untuk menentukan letak (lokasi astronomis) suatu tempat di atas permukaan bumi secara eksak, juga sebagai kerangka penggambaran peta 9penting untuk proyeksi peta).

Untuk kepentingan kartografi praktis, bumi digambarkan bulat sempurna, contoh globe. Bumi sebenarnya memiliki bentuk lonjong (ellipsoid), dengan ukuran-ukuran yang

13 telah diperhitungkan dengan teliti. Ukuran-ukuran bumi yang dikemukakan oleh Hayford adalah sebagai berikut:

1) Jari- jari lingkaran equator (jari-jari bumi terpanjang) = 6.378,38 km. 2) Jari- jari lingkaran meridian (jari-jari bumi terpendek) = 6.356,96 km 3) Panjang rata- rata jari – jari bumi = 6.370 km

4) Elipsitas (kelonjongan) bumi = 1/297

5) Keliling lingkaran equator = 40.075,30 km 6) Keliling lingkaran meridian = 40.008,19 km 7) Jarak 1˚ meridian di equator = 111,318 km 8) Jarak 1˚ paralel (lintang) di equator = 110,562 km

9) Jarak 1˚ paralel di kutub = 111,688 km

10) Luas permukaan bumi = 251.100.500 km2

Catatan: 1 mil = 1,60934 km; 1 km = 0,621 mil

1 meter = 39,37 inci = 3,2808 kaki (feet); 1 ft = 0,3048 m

a. Paralel

Paralel (garis lintang) adalah lingkaran-lingkaran yang sejajar (paralel) dengan lingkaran equator. Posisi lingkaran-lingkaran paralel di belahan bumi utara/ selatan dinyatakan dengan derajat sudut yang besarnya 0˚ - 90˚ (dihitung 0˚ dari equator sampai 90˚ di kutub Utara/ Selatan.

Pada masa lalu, paralel suatu tempat dapat ditentukan di lapangan dengan cara mengukur tinggi posisi sebuah bintang kutub terhadap bidang horizon, yang diukur dengan sebuah alat yang desebut Sextant. Alat ini digunakan oleh para pelaut (nahkoda) untuk menentukan posisi kapalnya. Namun dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pada saat ini paralel dan meredian dapat ditentukan secara cepat dan akurat dengan menggunakan GPS

b. Meredian

Meridian (garis bujur) adalah lingkaran- lingkaran yang melalui kutub- kutub bumi (as bumi) sebanyak 180˚ lingkaran, atau membagi lingkaran paralel menjadi 360 bagian yang sama.

14 Posisi meridian juga dinyatakan dalam derajat sudut meridian, yang dihitung mulai dari meridian yang melalui kota Greenwich sebagai titik Nol-nya (disebut pula sebagai 0˚ meridian Greenwich). Dari 0˚ meridian Greenwich dihitung ke arah Timur dan Barat sebesar 180˚ yang bertemu di samudra Pasifik dan merupakan batas pergantian hari/tanggal internasional.

Garis meridian/bujur berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan waktu dari tempat satu ke tempat yang lain. Tiap tempat di permukaan bumi mempunyai waktu yang berbeda-beda menurut letak meridiannya. Untuk menyederhanakan perbedaan waktuyang sangat banyak itu, maka menurut persetujuan internasional, waktu di atas permukaan bumi dibagi menjadi 24 wilayah waktu, yang masing- masing seluas 15˚ (berasal dari :(360/24)˚ = 15˚) dengan perbedaan waktu 1 jam tiap wilayah yang berdampingan. Ini berarti bahwa 1 meridian membawa perbedaan waktu sebesar 4 menit (berasal dari 1 jam/15 = 60’/15 = 4’), dan setiap 1 menit meridian membawa perbedaan waktu sebesar 4 detik (berasal dari 1 menit/15 = 4 detik).

Meridian 0˚ Greenwich dipakai sebagai waktu pangkal (waktu tolak), dan setiap garis meridian yang menunjukkan kelipatan 15˚ ke arah timur dan ke arah barat dari meridian 0˚ Greenwich (antara lain 15˚; 30˚; 45˚; 60˚; 75˚ BT/BB dst) dipakai sebagai bujur standard, sedang waktu pada bujur standard disebut waktu standard. Waktu standard ini mewakili setiap wilayah waktu meliputi wilayah seluas 7,5˚ di sebelah Barat dan Timur bujur standard. Disamping waktu standard, dikenal juga waktu setempat (waktu lokal). Yang dimaksud waktu setempat ialah waktu yang didasarkan tinggi matahari (matahari mulai terbit jam 06.00 waktu setempat/lokal (WS), matahari di zenith = jam 12.00 WS; matahari mulai terbenam jam 18.00 WS.

15 Gambar: Pembagian Zona Waktu di Dunia

(http://www.1blueplanet.com/world_time_zones/) Diakses 12 Maret 2015

Wilayah Indonesia terbentang melalui tiga bujur standard: 105˚ ; 120˚ ; 135˚ BT, oleh karena itu wilayah Indonesia dibagi dalam 3 wilayah waktu:

(1) Wilayah Indonesia bagian Barat (WIB) dengan bujur standard 105˚ BT. Waktu tolaknya = Waktu Greenwcih + (105/15) jam = Waktu Greenwich + 7 jam.

(2) Wilayah Indonesia bagian Tengah (WITA) dengan bujur standard 120˚ BT. Waktu tolaknya = Waktu Greenwich + (120/15) jam = Waktu Greenwich + 8 jam.

(3) Wilayah Indonesia bagian Timur dengan bujur standard 135˚ BT. Waktu tolaknya = Waktu Greenwich + (135/15) jam = Waktu Greenwich + 9 jam.

16 Gambar: Peta Pembagian Daerah Waktu di Indonesia

(http://www.negeripesona.com/2013/04/pembagian-daerah-waktu-di-indonesia.html) Di

akses 12 Maret 2015

Peta Topografi Indonesia menggunakan meridian Nol Jakarta (meridian yang melalui Jakarta dipakai sebagai titik tolak = titik Nol), tetapi dalam menentukan lokasi astronomisnya selalu harus dikembalikan ke meridian Nol Greenwich , yaitu harus ditambah : 106˚48’27,79” karena Jakarta terletak pada meridian (bujur) 106˚48’27,79” BT, diperhitungkan 0˚ meridian Greenwich.

17 Gambar: Koordinat Geografis

(

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/projections/geographic-coordinate-system.htm) Diakses 24 Juli 2016

8. PROYEKSI PETA a. Pendahuluan

Sebuah peta yang ideal, adalah peta yang dapat menggambarkan permukaan bumi dengan bentuk, luas, jarak, dan arah sama dengan permukaan bumi yang digambarkan. Jika daerah yang digambarkan sempit (<30 km x 30 km) tuntutan tersebut relatif dapat dipenuhi karena dapat dianggap sebagai daerah yang datar. Pemetaan daerah tersebut langsung dapat digambar dari hasil pengukuran di lapangan.Namun untuk

menggambarkan daerah yang luas, tuntutan tersebut di atas sulit dapat dipenuhi. Persoalan utama dalam penggambaran peta adalah bahwa permukaan bumi ini

merupakan bidang lengkung yang digambarkan menjadi sebuah peta pada bidang datar. Bidang lengkung ketika dibentangkan menjadi bidang datar pastiakan mengalami distorsi. Distorsi ini akan semakin besar seiring dengan semakin luas daerah yang digambarkan. Cara yang dapat dilakukan adalah mengurangi distorsi sekecil mungkin untuk memenuhi salah satu atau lebih syarat–syarat peta yang ideal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian–bagian yang tidak begitu luas. 2. Menggunakan proyeksi sesuai dengan karakteristik daerah yang dipetakan.

b. Pengertian Proyeksi Peta

Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik– titik di bumi dan di peta atau dapat dikatakan bahwa proyeksi adalah suatu sistem garis–garis parallel dan meredian yang teratur tempat digambarkan suatu peta.

Permukaan bumi secara fisik tidak teratur sehingga sulit untuk melakuan perhitungan–perhitungan dari hasil pengukuran. Untuk itu dipilih suatu bidang yang teratur yang mendekati bidang fisik bumi, yaitu bidang elipsoida dengan besaran– besaran tertentu.

18 Di dalam konstruksi suatu proyeksi peta, bumi biasanya digambarkan seperti bola (dengan R = 6370,283 km) dengan volume elipsoida sama dengan volume bola. Bidang bola inilah yang kemudian diambil sebagai bentuk matematis dari permukaan bumi, hal ini digunakan untuk mempermudah suatu perhitungan.

c. Klasifikasi Proyeksi Peta

Jenis proyeksi peta sangat banyak, sehingga sulit untuk bisa mengklasifikasikannya secara tepat. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis proyeksi berdasarkan sudut pandang tertentu.

1) Berdasarkan garis karakteristiknya

Garis karakteristik adalah garis yang merupakan sumbu bidang proyeksi.

Gambar: 4.3 garis kharakteristik Keterangan:

A = Bidang Proyeksi P = Garis kharakteristik

Berdasarkan hal ini, proyeksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. a. Proyeksi Normal, yaitu proyeksi dengan garis karakteristik berimpit dengan

sumbu bumi.

19 Gambar: Proyeksi Normal (Raisz Erwin. 1948)

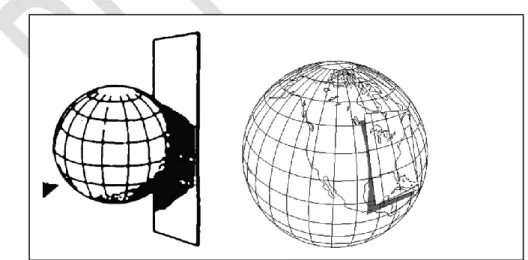

b. Proyeksi Transversal, yaitu proyeksi dengan garis karakteristik berpotongan tegak lurus dengan sumbu bumi.

Gambar: Proyeksi Transversal (Raisz Erwin. 1948)

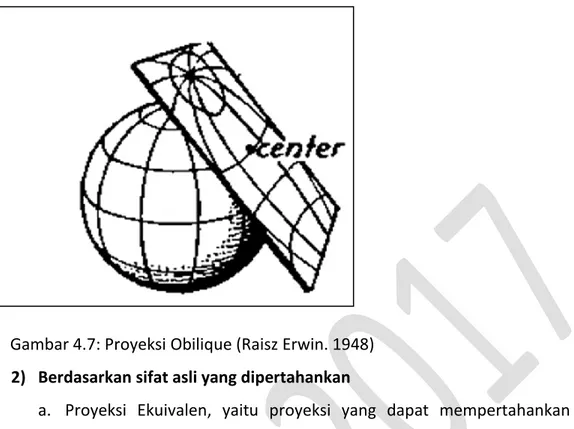

c. Proyeksi Oblique yaitu proyeksi dengan garis karakteristik berpotongan secara miring terhadap sumbu bumi.

20 Gambar 4.7: Proyeksi Obilique (Raisz Erwin. 1948)

2) Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan

a. Proyeksi Ekuivalen, yaitu proyeksi yang dapat mempertahankan kebenaran mengenai luas (proyeksi equal area).

b. Proyeksi conform, yaitu proyeksi yang bias mempertahankan kebenaran mengenai bentuk.

c. Proyeksi equidistant, yaitu proyeksi yang dapat mempertahankan kebenaran mengenai jarak.

Gambar 4.8: Proyeksi silinder equal area untuk menggambarkan peta dunia. (Raisz Erwin. 1948)

21

3) Berdasarkan konstruksinya.

a) Proyeksi Perspektif, yaitu proyeksi yang konstruksinya diperoleh dengan penyinaran globe. Dalam hal ini globe diasumsikan sebagai benda tembus pandang.

Lebih lanjut proyeksi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut.

(1) Proyeksi gnomonis, yaitu proyeksi yang konstruksinya diperoleh dengan pusat penyinaran dari pusat bola bumi.

(2) Proyeksi stereografis, yaitu proyeksi yang konstruksinya diperoleh dengan pusat penyinaran dari ujung bola bumi.

(3) Proyeksi orthografis, yaitu proyeksi yang konstruksinya diperoleh dengan pusat penyinaran berasal dari tempat yang tidak terhingga, sehingga sinar proyeksi berupa garis-garis yang sejajar.

b) Proyeksi Non Perspektif, yaitu proyeksi yang konstruksinya di peroleh tidak dengan penyinaran (antara lain dengan perhitungan matematis).

4) Berdasarkan bidang proyeksinya.

Berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proyeksi azimuthal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder.

a) Proyeksi azimuthal (zenithal).

Proyeksi ini, bidang proyeksinya berupa bidang datar, jadi permukaan bumi diproyeksikan ke atas suatu bidang datar dari suatu titik sumber proyeksi.

22 Proyeksi azimuthal dapat dibedakan sebagai berikut.

(1) Proyeksi Azimuthal Gnomonis: sumber proyeksi terletak di pusat bola bumi, sehingga equator tidak terhingga.

Gambar: Proyeksi Azimuthal Gnomonis (Raisz Erwin. 1948)

(2) Proyeksi Azimuthal Stereografis: sumber proyeksi terletak dititik kutub yang berlawanan dengan titik singgung bidang proyeksi dengan kutub bumi.

Gambar: Proyeksi Azimuthal Stereografis

(3) Proyeksi Azimuthal Orthografis: sumber proyeksi terletak pada tempat tak terhinga sehingga sinar berupa garis–garis sejajar.

23 Gambar: Proyeksi Azimuthal Orthografis

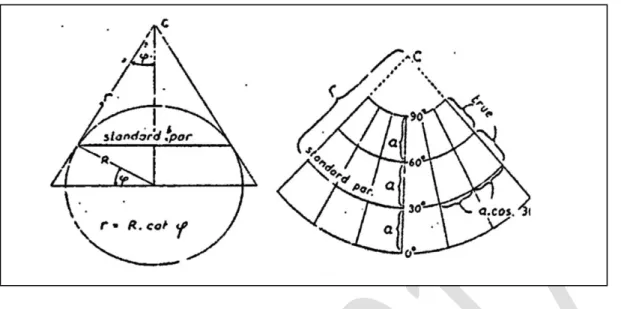

b) Proyeksi kerucut.

Konstruksi proyeksi ini diperoleh dengan cara meletakkan kerucut pada bola bumi dengan menyinggung bola bumi pada suatu lingkaran.

Gambar: Bidang proyeksi kerucut (Raisz Erwin. 1948)

Proyeksi kerucut konstruksinya bermacam-macam, antara lain proyeksi kerucut sederhana (simple conic) dan proyeksi perucut polyconic.

(1) Proyeksi Kerucut Sederhana

Konstruksi proyeksi sederhana konstruksinya dapat dilihat pada gambar berikut.

24 Gambar: Konstruksi Proyeksi Kerucut Sederhana (Simple Conic Projection) (Raisz Erwin.

1948)

Contoh penggunaan proyeksi kerucut sederhana dalam penggambaran peta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar : Peta yang digambarkan dengan Proyeksi Kerucut Sederhana (2) Proyeksi Polyconic

Konstruksi proyeksi kerucut sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. Proyeksi polyconic ini konstruksinya dapat dibuat sebagai berikut.

25 Gambar: Cara Membuat Proyeksi Kerucut Polyconic. (Raisz Erwin. 1948)

Contoh penggunaan proyeksi Polyconic dalam penggambaran peta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar: Peta yang digambarkan dengan Proyeksi Polyconic

c) Proyeksi silinder. Bidang proyeksinya berupa silinder. Lingkaran–lingkaran

meredian dan paralel diproyeksikan menjadi garis–garis lurus yang saling berpotongan secara tegak lurus. Contoh proyeksi silinder antara lain proyeksi Mercator dan proyeksi Gall’s.

26

5) Beberapa Proyeksi dengan Paralel Horizontal a) Proyeksi Mercator

Proyeksi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Merupakan proyeksi silinder normal konform, seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan sumbu bumi, kemudian silindernya dibuka menjadi bidang datar.

- Ekuator diproyeksikan ekuidestan.

- Interval paralel semakin ke kutub semakin melebar . - Daerah kutub tak dapat digambarkan.

- Konstruksinya dapat dibuat dengan menggunakan rumus : Y = R . 2,302585 log tan ( 45° + Q/2 )

Y: Jarak parallel dari equator R: Radius bumi

Q: latitude

Gambar: Proyeksi Mercator

27

b) Proyeksi Gall’S

Merupakan proyeksi silinder yang konstruksinya diperoleh dengan penyinaran secara stereografis dengan bidang proyeksi memotong lingkaran globe pada 45° - 45° LS. Dengan menggunakan proyeksi ini distorsi ke arah kutub yang terjadi tidak sebesar pada proyeksi stereografis yang biasa. Perluasan ke arah kutub dari proyeksi ini bisa diperkecil karena bidang proyeksinya terletak pada lintang 45° LU/LS.

Akibatnya titik-titik lintang pada globe akan diproyeksikan pada bidang proyeksi tidak sejauh pada proyeksi yang bidangnya menempel pada 0°. Cara membuat konstruksi proyeksi Gall’s dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar: Proyeksi Gall’s (Raisz Erwin. 1948)

c) Proyeksi Sinsoidal (Mercator-Sanson-Flamsteed Proyection)

Proyeksi ini memiliki meridian sentral berupa garis lurus vertical yang berpotongan secara tegak lurus dengan garis-garis parallel. Bentuk konstruksi proyeksi sinusoidal dapat dilihat pada gambar berikut.

28 Gambar: Proyeksi Sinusoidal (Raisz Erwin. 1948)

6) Proyeksi Universal Transverse Mercator ( UTM )

Proyeksi UTM mempunyai spesifikasi sebagai berikut.

a. Bidang silinder akan memotong bola bumi di dua buah meridian, yang disebut meridian standard dengan factor skala (k) = 1

b. Lebar zone ( wilayah ) sebesar 6°, dengan demikian bumi dibagi dalam 60 zone. c. Tiap zone memiliki meridian tengah sendiri.

d. Perbesaran di meridian tengah = 0,9996.

Zone nomor 1, dimulai dari daerah yang dibatasi oleh meridian 180° B dan 174° B dilanjutkan ke arah Timur sampai nomor 60. Batas parallel tepi atas dan tepi bawah adalah 84° Utara dan 80° Selatan. Dengan demikian untuk daerah kutub harus diproyeksikan dengan proyeksi lain. Dalam proyeksi ini silinder memotong (secant) bola bumi dengan lebar zone (wilayah) 6°.Hal ini dilakukan agar dapat meredusir distorsi sekecil mungkin.

Pada gambar diatas equator tergambar sebagai garis lurus dan meridian- meridian tergambar sedikit melengkung. Karena proyeksinya bersifat konform, maka paralel-paralel juga tergambar sedikit melengkung agar perpotongan dengan meridian tegak lurus.

Pada titik I, II, III dan IV, yaitu tempat silider memotong bola bumi, tidak mengalami distorsi. Pada gambar terlihat bahwa selain equator sebagai garis lurus juga ada garis tegak yang disebut dengan meridian tengah dari tiap-tiap zone yang

29 tergambar melalui V dan VI pada gambar tersebut. Kedua garis tersebut dipakai sebagai sumbu dari sistem grid untuk setiap zone.

Seperti terlihat pada gambar diatas, sistem grid terdiri dari garis lurus yang sejajar meridian tengah. Lingkaran silinder yang memotong bola bumi digambar sebagai garis lurus/putus–putus yang tebal. Pada gambar terlihat bahwa daerah I, V, II, dan III, VI, IV adalah diperkecil apabila diproyeksikan pada silinder, sedang daerah I A, II B, IIIC, dan IVD diperbesar.

Untuk menghindari koordinat negatif di dalam proyeksi UTM, setiap meridian tengah di dalam setiap zone diberi harga 500.000 m East (Timur). Untuk harga–harga ke arah utara, equator dipakai sebagai garis datum dan diberi harga 0 m North ( Utara ). Untuk perhitungan ke arah selatan equator diberi harga 10.000.000 m North.

Pada sistem koordinat UTM ini faktor skala pada meredian tengah sebesar 0,99960. Hal ini berarti bahwa jarak sesungguhnya di bumi 1000 m akan tergambar 999,60 m di peta (ada reduksi skala 40 cm/1000 m). Untuk daerah dekat tepi zone, yaitu sekitar 300.000 m, sebelah barat atau timur meridian tengah, untuk jarak 1000 m akan tergambar 1000,70 m. Berarti mengalami distorsi (perbesaran) 70 cm/1000 m.

Setiap zone berukuran 6° bujur x 8° lintang.Ada perkecualian pada lintang 72° U dan 84° U dengan ukuran zone 6° bujur x 12° lintang.

Setiap zone (wilayah) pada UTM mempunyai overlap sekitar 40 km, jadi setiap titik yang berada di daerah overlap akan mempunyai 2 harga koordinat. Setiap jalur 80° S - 72° S diberi huruf C dan berakhir dengan huruf X pada jalur 72° U dan 84° U (huruf I dan O tidak digunakan).

Dalam penerapan sistem UTM bagi Peta Dasar Nasional seluruh wilayah Indonesia terbagi dalam 9 wilayah (zone) yang masing–masing mempunyai lebar 6° bujur, mulai dari meridian 90° sampai dengan meridian 144° bujur timur dengan batas garis paralel 10° lintang utara dan 15° lintang selatan dengan 4 satuan daerah yaitu L, M, N dan P.

30 Gambar 4.37 : Sistem Koordinat U T M

(http://www.dbartlett.com/) Diakses 24 Juli 2016

9. Simbol Peta

Peta merupakan gambaran dari fenomena-fenomena tertentu yang ada dipermukaan bumi.Fenomena yang digambarkan di permukaan bumi diepresentasikan dalam peta melalui simbol. Untuk membuat simbol yang digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu pada peta tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pada devinisi mengenai peta disebutkan bahwa peta adalah merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi. Konvensional tersebut maknanya adalah bahwa dalam penggambaran permukaan bumi, termasuk fenomena yang ada di atasnya didasarkan pada suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan masyarakat kartografi.

Beberapa simbol pokok yang ada pada peta, umumnya telah ada kesepakatan cara membuatnya. Oleh karena itu dalam membuat simbol semacam itu, pembuat peta harus mentaatinya.Sebagai contoh adalah bahwa untuk menggambarkan kenampakan hidrologis, warna yang digunakan untuk simbol adalah warna biru. Laut Hitam, laut Merah, maupun sungai Kuning, meskipun namanya mengacu pada warna tertentu, tetapi dalam penggambaran simbol ketiga kenampakan tersebut tetap digambarkan dengan warna biru.

31 Simbol yang sifatnya khusus yang belum ditentukan dalam kesepakatan bisa dikreasi sendiri oleh pembuat peta. Namun demikian pembuatan simbol tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek kejelasan suatu simbol untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu agar pesan yang ingin disampaikan oleh suatu peta dapat sampai dan dipahami oleh pembaca peta. Di samping itu, akan lebih baik lagi jika simbol yang dibuat juga menampakkan aspek keindahan.

Arti simbol yang ada di peta dijelaskan melalui legenda yang ada di luar peta. Meskipun demikian tidak semua simbol harus dijelaskan dalam legenda.Simbol yang sudah jelas dan bisa dipahami oleh pembaca peta pada umumnya, tidak perlu lagi dicantumkan dalam legenda.Erwin Raisz menyatakan bahwa simbol yang baik adalah simbol yang dapat dimengerti oleh pembaca peta tanpa harus membaca keterangan/legenda.

Peta adalah suatu media komunikasi grafis, berarti komunikasi yang diberikan dalam peta berupa gambar atau simbol.Dengan demikian simbol dalam peta memegang peranan sangat penting. Bahkan dalam peta-peta khusus atau tematik, simbol merupakan informasi utama untuk menunjukkan tema suatu peta.Secara sederhana simbol dapat diartikan suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti.

Simbol dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan kenampakan geografiis yang digambarkan.

a. Simbol untuk menggambarkan relief.

Dalam peta berwarna digambarkan dengan menggunakan warna coklat bertingkat. Di samping menggunakan warna untuk menggambarkan simbol ada beberapa metode yang lain untuk menggambarkan relief, yaitu sebagai berikut. (1) Metode hachuring

Yaitu metode penggambaran relief dengan menempatkan garis-garis arsiran yang paralel searah drainase. Tebal tipisnya garis arsiran menunjukkan tingkat kemiringan lereng yang digambarkan.

32 Gambar: Metode hachuring untuk menggambar relief pada peta. (Raisz Erwin. 1948)

(2) Metode plastic shading

Adalah metode pengambaran relief permukaan bumi dengan menganggap bahwa bumi sebagai relief model. Dengan cara penyinaran akan diperoleh bagian-bagian dari permukaan bumi tersebut yang menerima sinar dengan intensitas yang tinggi dan ada pula yang rendah. Semakin besar intensitas sinar yang diterima oleh suatu wilayah, maka akan semakin terang wilayah tersebut digambarkan di dalam peta dan sebaliknya.

33 Gambar: Permukaan bumi yang digambarkan dengan plastic shading

(http://www2.hawaii.edu/~matt/104/Exercises/topo-map-use.html)

Diakses 24 Juli 2016 (3) Metode contouring

Yaitu penggambaran simbol peta untuk menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan/menggambarkan tempat-tempat dipermukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama.

Gambar: Peta yang menggambarkan relief dengan metode contouring

34 Kelebihan peta topografi dibandingkan simbol yang lain untuk menggambarkan relief adalah dapat dibaca ketinggian suatu tempat dan kemiringan lereng secara eksak.

Pada peta topografi, ketinggian tempat dapat dilihat dari garis kontur yang melalui tempat tersebut, sedangkan kemiringan lereng dapat dihitung dengan menghitung tangen dari jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Kerapatan jarak antar garis kontur menunjukkan tingkat kemiringan suatu lereng. Semakin rapat semakin curamlah kemiringan lereng tersebut.

Gambar: Topografi yang sesungguhnya yang digambarkan dengan garis kontur di atas (Raisz Erwin. 1948)

35

Gambar 5.8: Angka pada garis kontur menunjukkan ketinggian suatu tempat dan

jarak antar garis kontur menggambarkan tingkat kecuraman lereng. Jarak vertikal antara kontur yang satu dengan yang lainnya disebut interval kontur (contour interval). Untuk peta topografi di Indonesia besarnya interval kontur = skala peta/2000.

(4) Metode Tanaka Kitiro

Yaitu metode penggambaran relief yang didasarkan pada garis kontur dengan menempatkan garis-garis horizontal melalui kontur tersebut. Selanjutnya antara titik potong garis-garis horizontal dengan kontur tersebut dihubungkan dengan garis.

36 Gambar: Cara membuat simbol relief dengan metode Kitiro (Raisz Erwin. 1948)

(5) Metode Morfografi

Yaitu penggambaran relief dengan bentuk yang sebenarnya dengan mengutamakan tipe-tipe lanskap dan genesisnya.

38 Gambar: Simbol untuk menggambarkan beberapa bentuk relief permukaan bumi

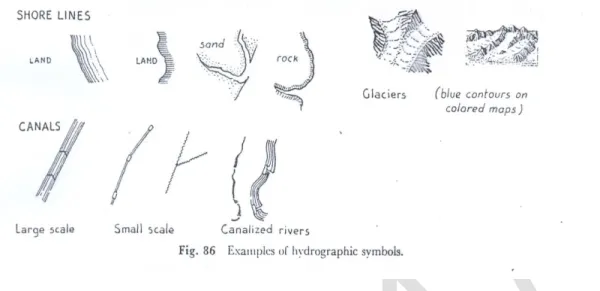

dengan metode morfografi. (Raisz Erwin. 1948) b. Simbol untuk menggambarkan kenampakan hidrografi

Pada peta berwarna kenampakan hidrografi digambarkan dengan warna biru. Untuk menggambarkan perbedaan kedalaman digunakan warna biru bertingkat.Semakin dalam, warna biru yang digunakan semakin tua.

39 Gambar: Beberapa contoh symbol untuk menggambar kenampakan hidrografi. (Raisz

Erwin. 1948)

c. Simbol untuk menggambarkan hasil karya manusia

Dalam peta berwarna digambarkan dengan warna merah atau hitam.Beberapa contoh pembuatan simbol untuk menggambarkan hasil karya manusia dapat dilihat pada contoh berikut.

Gambar 5.14: Contoh symbol untuk menggambarkan kenampakan hasil karya manusia (Raisz Erwin. 1948)

40 d. Simbol untuk menggambarkan vegetasi

Pada peta yang berwarna vegetasi digambarkan dengan warna hijau, sedangkan untuk peta hitam putih dapat digambarkan dengan pictorial.

Gambar 1.15: Contoh symbol untuk menggambarkan beberapa jenis vegetasi. (Raisz Erwin. 1948)

2. Berdasakan Nilainya

Berdasarkan nilainya simbol dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif.

a Simbol kualitatif adalah semua simbol yang hanya menunjukkan jenis kenampakan yang diwakili. Data kualitatif tidak menyebutkan jumlah atau nilai, maka pencerminan dalam peta hanyalah mengungkapkan persebaran keruangan dari unsur yang dipetakan saja. Simbol ini dapat menggambarkan data sebagai berikut.

(1) Data posisional/titik. Simbol yang digunakan adalah bentuk simbol titik, yang dalam pelaksanaannya dapat dipilih di antara pictorial, geometrik atau huruf. (2) Data linier. Data linier ini misalnya jalan, sungai, batas, rute perjalanan dan

lain-lain.

(3) Data bidang atau luasan. Data bidang ini misalnya menggambarkan data mengenai luasan jenis-jenis penggunaan lahan, jenis tanah, dan sebagainya. b Simbol kuantitatif, yaitu simbol yang menunjukkan kecuali lokasi dari unsur yang

digambarkan juga menunjukkan jumlah atau kuantum data, baik secara relatif maupun secara absolut. Simbol ini dapat menggambarkan data sebagai berikut. (1) Data posisional/titik, data ini dapat dicerminkan dengan menggunakan

41 Gambar: Simbol titik yang menggambarkan jumlah tertentu dari suatu fenomena.

(2) Data linier kuantitatif, data ini dapat dicerminkan dengan dua cara, yaitu dengan simbol panah dan dengan simbol aliran.

Gambar: Simbol aliran yang menggambarkan pergerakan pengiriman jenis barang tertentu dari suatu wilayah ke wilayah lain. (Raisz Erwin. 1948)

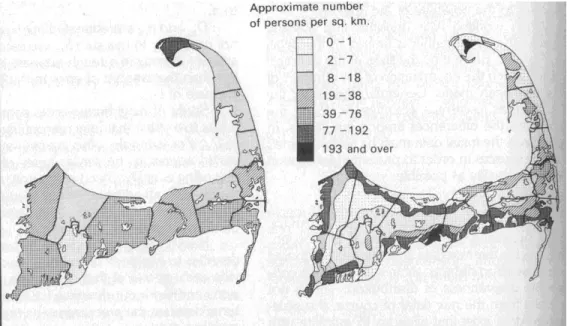

(3) Data wilayah, data ini menggambarkan data kuantitatif untuk suatu luasan tertentu, misalnya data kepadatan penduduk, data curah hujan di suatu daerah, dan lain-lain.

42 Gambar: Simbol untuk menggambarkan kepadatan penduduk di suatu wilayah.

(Robinson Arthur, Randall Sale, Joel Morrison. 1978) 3. Berdasarkan klasifikasi yang lain

Menurut bentuknya, simbol dapat dikelompokkan menjadi simbol titik, simbol garis dan simbol bidang. Sedangkan wujud simbol dalam kaitannya dengan unsur yang digambarkan dapat dibedakan abstrak, setengah abstrak, dan nyata atau pictorial.

Gambar 5.19: Contoh Simbol Piktorial (Robinson Arthur, Randall Sale, Joel Morrison. 1978)

43 Di samping itu ada simbol yang menggunakan huruf atau angka. Simbol huruf bisa diambil dari huruf pertama dan kedua dari nama unsur yang digambarkan (misalnya gedung sekolah diberi simbol GS), atau dengan cara yang lain (misalnya besi diberi simbol Fe).

10. Lettering a. Tipe Huruf

Lettering merupakan problem pokok dalam kartografi, karena letter bukan bagian kenampakan permukaan bumi tetapi harus digambarkan di atas peta. Bahwasannya letter merupakan hal yang esensial dalam kartografi bukanlah hal yang berlebihan karena bagaimanapun baiknya peta, tanpa keterangan yang jelas, peta tersebut tidak akan dapat dibaca dengan baik. Begitu pentingnya letter ini, sehingga letter dapat digunakan untuk menentukan kualitas peta.

Masalah lettering dalam peta jangan terlalu menonjol, karena bagaimanapun juga yang dipentingkan adalah petanya bukan letternya, letter hanya sekedar keterangan agar dapat dibaca dengan baik. Pemberian letter pada peta harus diperhatikan karena:

1. Ukuran letter harus dipertimbangkan karena letter yang besar memberi kesan bahwa penampakan tersebut lebih penting dari yang lain dan sebaliknya.

2. Penempatan letter harus diatur supaya tidak membingungkan yang membaca peta, lebih-lebih dalam peta skala kecil.

3. Pemilihan tipe letter harus tepat sesuai dengan kenampakannya, agar dapat ,membantu dalam pembacaan peta dan dapat memberikan kenampakan yang baik dan sistematis pada peta.

4. Letter yang jelas, baik dan rapi akan menambah keindahan peta. Dalam penulisan peta dikenal tipe-tipe huruf sebagai berikut: 1. Roman

Bentuk tipe huruf roman adalah sebagai berikut: ROMAN, roman Tipe ini digunakan untuk penulisan kenampakan kultural.

44 2. Inclined ghotic

Bentuk tipe huruf inclined ghotic adalah sebagai berikut: INCLINED GHOTIC,

inclined ghotic

Tipe ini digunakan juga untuk penulisan kenampakan kultural. 3. Italic

Bentuk tipe huruf italic adalah sebagai berikut: ITALIC, italic Tipe ini digunakan untuk penulisan kenampakan perairan. 4. Gotic

Bentuk tipe huruf ghotic adalah sebagai berikut: GHOTIC, ghotic Tipe ini digunakan untuk penulisan kenampakan relief.

b. Penempatan Huruf

Masalah penempatan huruf merupakan masalah yang benar-benar menjadikan hambatan yang harus diatasi oleh penggambar peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Huruf harus ditempatkan sedekat mungkin dengan kenampakannya. Huruf harus jelas, sederhana, mudah dibaca.

2. Nama sungai harus menempel pada sungai.

a. Bila sungai mengalir arah barat – timur, huruf ditempatkan disebelah utaranya.

b. Bila sungai mengalir arah utara – selatan, huruf ditempatkan di sebelah baratnya dan ditulis dari selatan ke utara.

c. Bila sungai berbentuk meander tempatkanlah huruf pada bagian-bagian yang agak lurus.

d. Jika sungai digambarkan dengan garis dobel (dalam skala besar), nama sungai daat digambar di dalam dua garis tersebut.

3. Nama samudera/laut harus ditempatkan membentang sepanjang laut pada gambar itu. Untuk samudera dengan menggunakan huruf besar semua, sedangkan untuk laut hanya bagian depan saja yang hurufnya besar.

45 4. Nama selat, terusan, teluk, ditempatkan mengikuti bentuk kenampakan

tersebut.

5. Nama kota, huruf harus ada salah satu yang menempel pada kota tersebut. Huruf dapat ditempatkan di atas, di bawah atau di samping. Untuk kota-kota pelabuhan huruf ditempatkan di laut.

6. Penulisan nama kota/wilayah sebaiknya tidak memotong batas dengan wilayah lain.

7. Nama negara/bagian negara ditempatkan membentang sepanjang negara bagian negara tersebut dengan huruf besar semua, dan kurang lebih sejajar dengan paralel yang ada di daerah itu.

8. Untuk nama-nama pegunungan, huruf ditempatkan membentang sepanjang pegunungan dengan huruf besar semua.

Untuk nama-nama gunung dengan puncak tunggal huruf ditempatkan melengkung di atasnya, ditulis dengan huruf besar semua, tanpa satuan tinggi untuk mencantumkan ketinggiannya.

B. Penginderaan Jauh

1. Pengertian Penginderaan Jauh

Untuk menjelaskan pengertian penginderaan jauh, berikut pendapat dari beberapa pakar.

a. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1998).

b. Penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindera Menurut Sabin (1987).

c. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi

46 elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi (Lindgren, 1985).

d. Penginderaan Jauh merupakan kegiatan penafsiran citra pemginderaan jauh berupa pengenalan objek dan elemen yang tergambar pada citra penginderaan jauh serta penyajiaanya ke dalam bentuk peta tematik (Sutanto , 1988).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut “sensor” tanpa kontak langsung dengan objek, yaitu cara memperoleh data dari jarak jauh dengan menggunakan peralatan tertentu. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan tertentu.

Pada hakekatnya Penginderaan jauh adalah ilmu tentang perolehan informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objeknya. Hal ini dilakukan dengan cara perabaan atau perekaman energi yang dipantulkan atau dipancarkan, memproses, menganalisa dan menerapkan informasi tersebut.

Pada dasarnya teknologi pemotretan udara dan penginderaan jauh berteknologi satelit adalah suatu teknologi yang merekam interaksi sinar/berkas cahaya yang berasal dari sinar matahari dan benda/objek di permukaan bumi. Pantulan sinar matahari dari benda/objek di permukaan bumi ditangkap oleh kamera/sensor, tiap benda/objek memberikan nilai pantul yang berbeda sesuai dengan sifatnya. Pada pemotretan udara rekaman dilakukan dengan media seluloid/film, sedangkan penginderaan jauh melalui media pita magnetik dalam bentuk sinyal-sinyal digital. Dalam perkembangannya batasan tersebut menjadi tidak jelas karena rekaman potret udarapun seringkali dilakukan dalam bentuk digital pula.

47

2. Komponen Penginderaan Jauh

Secara skematik menunjukkan gambaran umum proses dan komponen yang terkait di dalam sistem remote sensing dengan energi elektromagnetik untuk suatu sumber daya alam. Hal ini meliputi dua proses utama, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Elemen proses pengumpulan data meliputi sumber energi, perjalanan energi melalui atmosfer, interaksi antara energi dengan kenampakan di muka bumi, sensor wahana pesawat terbang dan/atau satelit, dan hasil pembentukan data dalam bentuk piktorial dan/atau bentuk numerik.

Proses analisis data meliputi pengujian data dengan menggunakan alat interpretasi dan alat pengamatan untuk menganalisis data piktorial, dan atau komputer untuk menganalisis data sensor numerik. Data rujukan tentang sumber daya yang dipelajari (seperti peta tanah, data statistik tanaman, atau data uji medan) digunakan untuk membantu analisis data. Dengan bantuan data rujukan analisis mengambil informasi tentang jenis, bentangan, lokasi, dan kondisi berbagai sumber daya yang dikumpulkan sensor. Informasi ini kemudian disajikan, biasanya dalam bentuk peta, tabel, dan suatu bahasan tertulis atau laporan. Akhirnya informasi tersebut diperuntukkan bagi para pengguna yang memanfaatkannya untuk proses pengambilan keputusan.

Penginderaan jauh terdiri dari serangkaian komponen yang berupa tenaga, objek, sensor, data (citra), dan pengguna data.

a. Sumber Tenaga

Sumber tenaga dalam penginderaan jauh dapat dibedakan dua macam, yaitu sumber tenaga alamiah (sistem pasif) maupun sumber tenaga buatan (sistem aktif). Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor.

Sistem pasif adalah sensor penginderaan jauh untuk mendeteksi objek dengan menggunakan pantulan sinar matahari yang mengenai objek tersebut. Oleh karena menggunakan energi matahari, sistem pasif hanya bias digunakana pada siang hari. Contoh sistem pasif adalah sensor Tematic Mapper dari satelit

48 landsat. Sistem aktif sensor penginderaan jauh untuk mendeteksi objek dengan menggunakan energi yang dipantulkan dari energi generator yang mengenai objek teresbut. Contoh sistem aktif adalah laser beam remote sensing sistem, yang mengirim energi dari sensor, energi akan mengenai objek di permukaan bumi dan dipantulkan kembali ke sensor. Contoh lain dari sistem aktif adalah radar yang memancarkan gelombang elektromagnetik.

Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu (jam, musim), lokasi, dan kondisi cuaca. Jumlah tenaga yang diterima pada siang hari lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah pada pagi atau sore hari. Kedudukan matahari terhadap tempat di bumi berubah sesuai dengan perubahan musim. Pada musim di saat matahari berada tegak lurus di atas suatu tempat, jumlah tenaga yang diterima lebih besar bila dibanding dengan pada musim lain di saat matahari kedudukannya condong terhadap tempat itu. Di samping itu, jumlah tenaga yang diterima juga dipengaruhi oleh letak tempat di permukaan bumi. Tempat-tempat di ekuator menerima tenaga lebih banyak bila dibandingkan terhadap tempat-tempat di lintang tinggi.

Gambar: komponen-komponen sistem penginderaan jauh

(

49 Kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap jumlah sinar yang mencapai bumi. Semakin banyak penutupan oleh kabut, asap, dan awan, maka akan semkin sedikit tenaga yang dapat mencapai bumi.

Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang sangat luas. Hanya sebagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang berupa berkas cahaya dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu yang dikenal sebagai gelombang tampak (visible spectrum). Spektrum yang dapat dilihat oleh mata manusia ini terrentang dari 0,4 µm hingga 0,7 µm yang dapat dilihat pada warna pelangi.

Dalam aplikasi di lapangan, penginderaan jauh dimanfaatkan untuk membantu analisis morfologi lahan, sumberdaya bawah permukaan, serta militer. Pada sistem penginderaan ini digunakan spektrum gelombang yang lebih panjang. Spekrum ini adalah spektrum gelombang mikro (Micro wave) atau sering disebut dengan gelombang radar. Spektrum ini dapat ”melihat” objek dibawah permukaan, yang jauhnya ditentukan oleh panjang gelombang itu sendiri. Spektrum tersebut terbagi dalam beberapa saluran yang masing-masing memiliki kemampuan menembus suatu objek. Berdasarkan tipe dari sumber energi penginderaan jauh dibagi menjadi,

• Penginderaan Jauh Pasif : Penginderaan jauh dengan cara mendeteksi objek menggunakan energi yang dipantulkan dari sinar matahari yang mengenai objek tersebut. Misalnya satelit penginderaan jauh seperti Landsat, Ikonos, SPOT dsb. Sensornya disebut sensor pasif.

• Penginderaan Jauh Aktif : Penginderaan Jauh dengan cara mendeteksi objek menggunakan energi yang dipantulkan dari energi generator (misalnya radar) yang mengenai objek tersebut.

Sensornya disebut sensor aktif.

b. Atmosfer

Sebelum mengenai objek, energi yang dihasilkan sumber tenaga merambat melewati atmosfer. Atmosfer membatasi bagian sektrum

50 elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh atmosfer merupakan fungsi panjang gelombang dan bersifat selektif terhadap panjang gelombang.

Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar Matahari yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer (atmospheric window).

Kisaran panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh adalah sebagai berikut.

(a) Spektrum Gelombang Cahaya Tampak (Visible), yaitu spektrum gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 0,4µm– 0,7µm. Cahaya tampak yang paling panjang adalah merah, sedangkan yang paling pendek adalah violet.

(b) SpektrumGelombang Cahaya Inframerah (Infrared), yaitu spektrum gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 0,7µm– 1,0µm.

(c) Spektrum Gelombang Mikro, yaitu spektrum gelombang yang memiliki panjang gelombang antara 1,0µm–1,0µm. Tenaga berupa gelombang elektromagnetik dari radiasi Matahari tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh. Gelombang elektromagnetik mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini terutama disebabkan penyerapan, pantulan, dan hamburan oleh butir-butir yang ada di atmosfer, seperti debu, uap air, gas karbon dioksida, dan ozon.

c. Interaksi antara Tenaga dan Objek

Tiap objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan objek pada dasarnya dilakukan dengan menyidik (tracing) karakteristik spektral objek yang tergambar pada citra.

51 Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek yang terdapat di permukaan Bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Absorption (A), yaitu proses diserapnya tenaga oleh objek. b. Transmission (T), yaitu proses diteruskannya tenaga oleh objek. c. Reflection (R), yaitu proses dipantulkannya tenaga oleh objek.

d. Sensor

Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor mempunyai kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Di samping itu juga kepekaan berbeda dalam mereka objek terkecil yang masih dapat dikenali dan dibedakan terhadap objek lain atau terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil ini disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor menandakan semakin baik kualitas sensor tersebut.

Objek permukaan bumi dikumpulkan dan direkam oleh sensor dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.

(a) Distribusi Daya (force) direkam dengan Gravitometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaya tarik Bumi. (b) Distribusi Gelombang Bunyi direkam dengan sonar yang diguna kan untuk

mengumpulkan data gelombang suara dalam air.

(c) Distribusi Gelombang Elektromagnetik direkam dengan kamera untuk Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor itu dan semakin baik resolusi spasial dari citra yang dihasilkan.

52 Berdasarkan proses perekamannya sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografi dan sensor elektrik.

1) Sensor Fotografi

Proses perekaman ini berlangsung secara kimiawi. Tenaga elektromagnetik diterima dan direkam pada emulsi film yang apabila diproses akan menghasilkan foto. Apabila pemotretan dilakukan dari pesawat udara atau balon udara, fotonya disebut foto udara. Apabila pemotretan dilakukan dari antariksa, fotonya disebut foto orbital atau

foto satelit. 2) Sensor Elektronik

Sensor ini menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik. Alat penerima dan perekamannya berupa pita magnetik. Sinyal elektrik yang direkam pada pita magnetik kemudian diproses menjadi data visual maupun menjadi data digital yang siap diolah menjadi data digital yang siap dikomputerkan. Pemrosesannya menjadi citra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

(a) Dengan memotret data yang direkam dengan pita magnetik yang diwujudkan secara visual pada layar monitor.

(b) Dengan menggunakan film perekam khusus hasilnya berupa foto yang disebut citra penginderaan jauh.

Kendaraan yang membawa sensor atau alat pemantau dinamakan wahana. Berdasarkan ketinggian peredaran wahana, tempat pemantauan atau pemotretan dari angkasa ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok wahana, yaitu sebagai berikut.

(a) Pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian antara 1.000 meter sampai 9.000 meter dari permukaan Bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra foto (foto udara).

53 (b) Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari

permukaan Bumi. Citra yang dihasilkan ialah foto udara dan Multispectral Scanner Data.

(c) Satelit dengan ketinggian antara 400 km sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra satelit.

Lillesand dan Kiefer (1979) mengemukakan beberapa kelebihan sistem fotografik dan sistem elektronik. Keuntungan sistem fotografik yakni: (1) caranya sederhana, (2) tidak mahal, (3) resolusi spasialnya baik, dan (4) integritas geometriknya baik. Sistem elektronik mempunyai kelebihan dalam hal penggunaan spektrum elektromagnetik yang lebih luas, kemampuan yang lebih besar dan lebih pasti dalam membedakan karakteristik spektral objek, dan proses analisis yang lebih cepat karena digunakannya komputer.

e. Perolehan data

Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual yakni dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dilakukan dengan cara numerik atau cara digital yaitu dengan menggunakan komputer. Foto udara umumnya diinterpretasi secara manual, sedang data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara numerik.

f. Pengguna data

Keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh itu oleh para pengguna data. Kerincian, keandalan, dan kesesuainnya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh oleh para penggunanya.

Berdasarkan cara pengumpulan datanya, sistem penginderaan jauh dapat dibedakan atas tenaga dan wahana yang digunakan dalam penginderaaan. Berdasarkan tenaga yang digunakan, sistem tersebut dibedakan atas yang menggunakan tenaga pantulan dan yang menggunakan tenaga pancaran. Sedang

54 berdasarkan wahananya maka sistem penginderaan jauh dibedakan atas sistem penginderaaan dari dirgantara (airborne sistem) dan dari antariksa (spaceborne sistem) (Sutanto, 1994:60). Berdasarkan analisis datanya maka penginderaan jauh dibedakan atas cara interpretasinya, yaitu interpretasi secara visual dan interpretasi secara numerik.

3. Klasifikasi Citra Penginderaan Jauh

Citra merupakan gambaran suatu gejala atau objek hasil rekaman dari sebuah sensor,

baik dengan cara optik, elektrooptik maupun elektronik. Citra merupakan salah satu jenis data hasil penginderaan jauh yang berupa data visual/gambar. Citra sering disebut dengan Image atau Imagery. Hasil penginderaan jauh selain citra misalnya adalah data digital atau data angka/numerik.

Hasil proses rekaman data penginderaan jauh berupa:

- Data digital atau data numerik untuk dianalisis dengan menggunakan komputer.

- Data visual dibedakan lebih jauh atas data citra dan data non citra untuk dianalisis dengan cara manual. Data citra berupa gambaran mirip aslinya, sedangkan data non citra berupa garis atau grafik.

Citra penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non foto.

a. Citra foto

Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Lebih lanjut citra foto dibedakan berdasarkanhal-hal sebagi berikut.

1) Spektrum Elektromagnetik yang digunakan

Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas:

a) Foto ultra violet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultra violet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer.

b) Foto ortokromatik yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spectrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau (0,4 - 0,56 mikrometer).

55 c) Foto pankromatik yaitu foto yang dengan menggunakan spektrum tampak mata. d) Foto infra merah yang terdiri dari foto warna asli (true infrared photo) yang dibuat dengan menggunakan spektrum infra merah dekat sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer dan infra merah modifikasi (infra merah dekat) dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau.

2) Arah sumbu kamera ke permukaan bumi.

Berdasarkan hal ini, foto udara dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Foto vertikal atau foto tegak (orto photograph), yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi.

b) Foto condong atau foto miring (oblique photograph), yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini pada umumnya sebesar 10 derajat atau lebih besar. Tapi apabila sudut condongnya masih berkisar antara 1 - 4 derajat, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai foto vertikal.

3) Jenis kamera yang digunakan

Berdasarkan jenis kamera yang digunakan foto dapat dibedakan atas

a) Foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan foto hanya tergambar oleh satu lembar foto.

b) Foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama.

4) Warna yang digunakan

Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas: a) Foto berwarna semu (false colour).

Warna citra pada foto tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya pohon-pohon yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spketrum infra merah, pada foto tampak berwarna merah.

b) Foto berwarna asli (true colour). Contoh: foto pankromatik berwarna.